【二轮学案】高考生物大概念升华课3 遗传信息控制生物性状,并代代相传(含答案)

文档属性

| 名称 | 【二轮学案】高考生物大概念升华课3 遗传信息控制生物性状,并代代相传(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 745.0KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2023-03-30 17:10:50 | ||

图片预览

文档简介

高考生物大概念升华课

大概念升华课3 遗传信息控制生物性状,并代代相传

通过熟练建构DNA双螺旋结构模型,准确表述DNA作为遗传物质应具备的特征,总结遗传信息在生物体内的传递规律,从而形成结构与功能观。理解基因和性状之间的复杂关系,摒弃简单机械的线性决定论的思维模式,尝试对复杂事物进行多角度、多因素的分析。

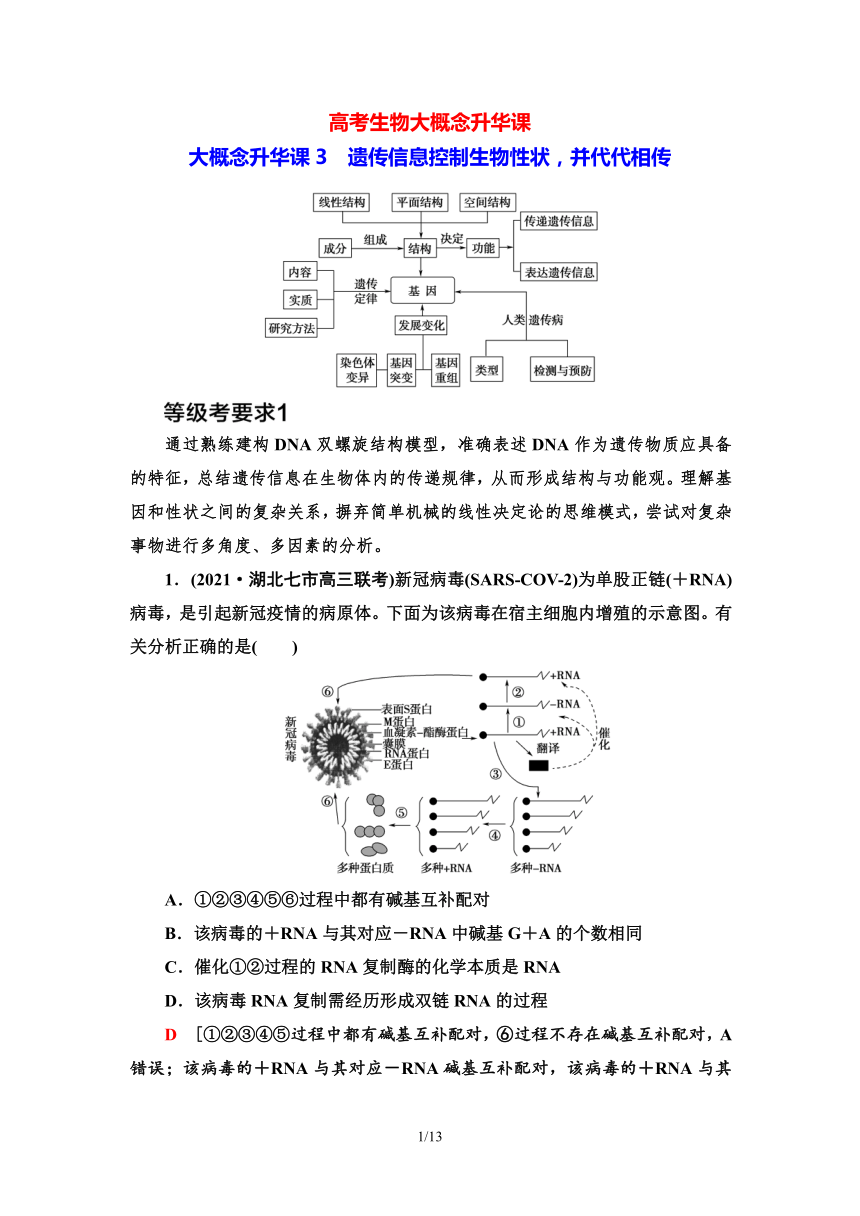

1.(2021·湖北七市高三联考)新冠病毒(SARS-COV-2)为单股正链(+RNA)病毒,是引起新冠疫情的病原体。下面为该病毒在宿主细胞内增殖的示意图。有关分析正确的是( )

A.①②③④⑤⑥过程中都有碱基互补配对

B.该病毒的+RNA与其对应-RNA中碱基G+A的个数相同

C.催化①②过程的RNA复制酶的化学本质是RNA

D.该病毒RNA复制需经历形成双链RNA的过程

D [①②③④⑤过程中都有碱基互补配对,⑥过程不存在碱基互补配对,A错误;该病毒的+RNA与其对应-RNA碱基互补配对,该病毒的+RNA与其对应-RNA中碱基G+A的个数不同,B错误;催化①②过程的RNA复制酶的化学本质是蛋白质,C错误;该病毒复制时,以+RNA为模板合成-RNA时,需经历形成双链RNA的过程,D正确。]

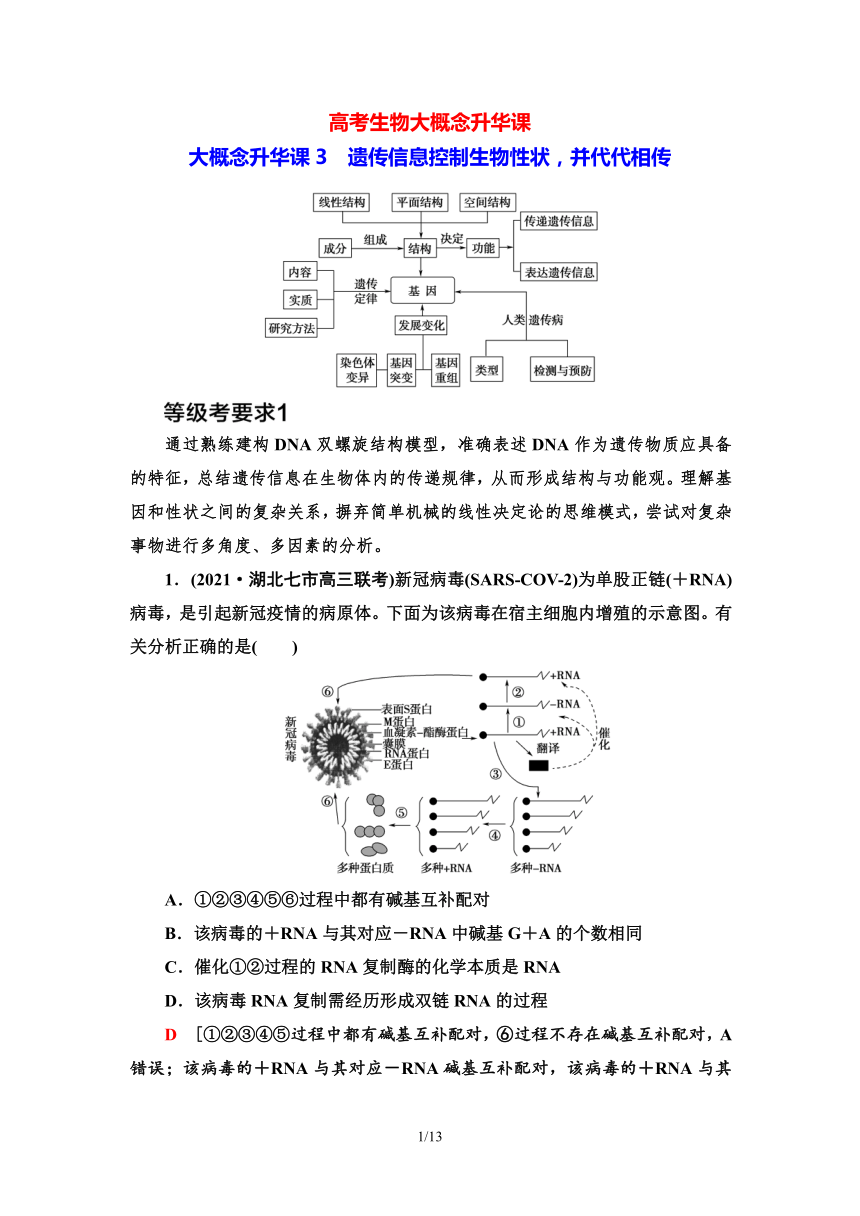

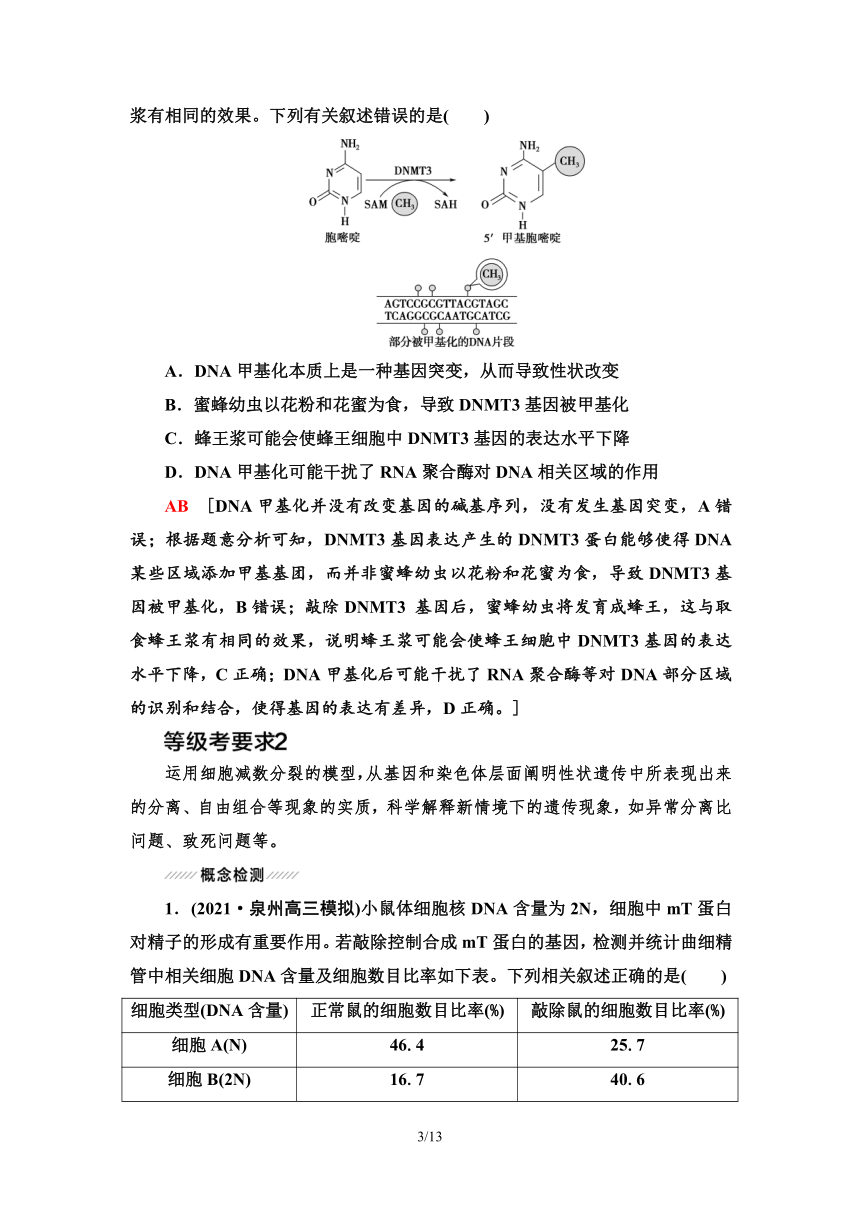

2.(不定项)(2021·山东等级考仿真模拟)已知组蛋白乙酰化与去乙酰化,分别是由组蛋白乙酰转移酶(HAT)和去乙酰化转移酶(HDAC)催化的,HAT和HDAC 催化的乙酰化反应在真核生物基因的表达调控中起着重要作用,这两种酶通过对核心组蛋白进行可逆修饰来调节核心组蛋白的乙酰化水平,从而调控转录的起始与延伸。一般来说,组蛋白的乙酰化促进转录,而去乙酰化则抑制转录。染色质包括具有转录活性的活性染色质和无转录活性的非活性染色质,染色质上的组蛋白可以被乙酰化,下图表示部分乙酰化过程。下列相关推测合理的是( )

A.活性染色质由 DNA 和蛋白质组成,而非活性染色质无蛋白质

B.HDAC复合物使组蛋白去乙酰化伴随着对基因转录的抑制

C.由图可知激活因子使组蛋白发生乙酰化可改变染色质的活性

D.细胞中HAT复合物的形成有利于 RNA聚合酶与DNA的结合

BCD [活性染色质和非活性染色质都主要由DNA 和蛋白质组成,只是染色质构象不同,导致活性染色质具有转录活性,而非活性染色质无转录活性的,A 错误;由图示可知,HDAC复合物使组蛋白去乙酰化,成为非活性染色质,从而无转录活性,伴随着对基因转录的抑制,B正确;由图可知激活因子使组蛋白乙酰化,使染色质成为活性染色质,所以可改变染色质的功能,C 正确;在 HAT复合物作用下染色质具有转录活性,RNA 聚合酶与DNA 结合便于转录,D正确。]

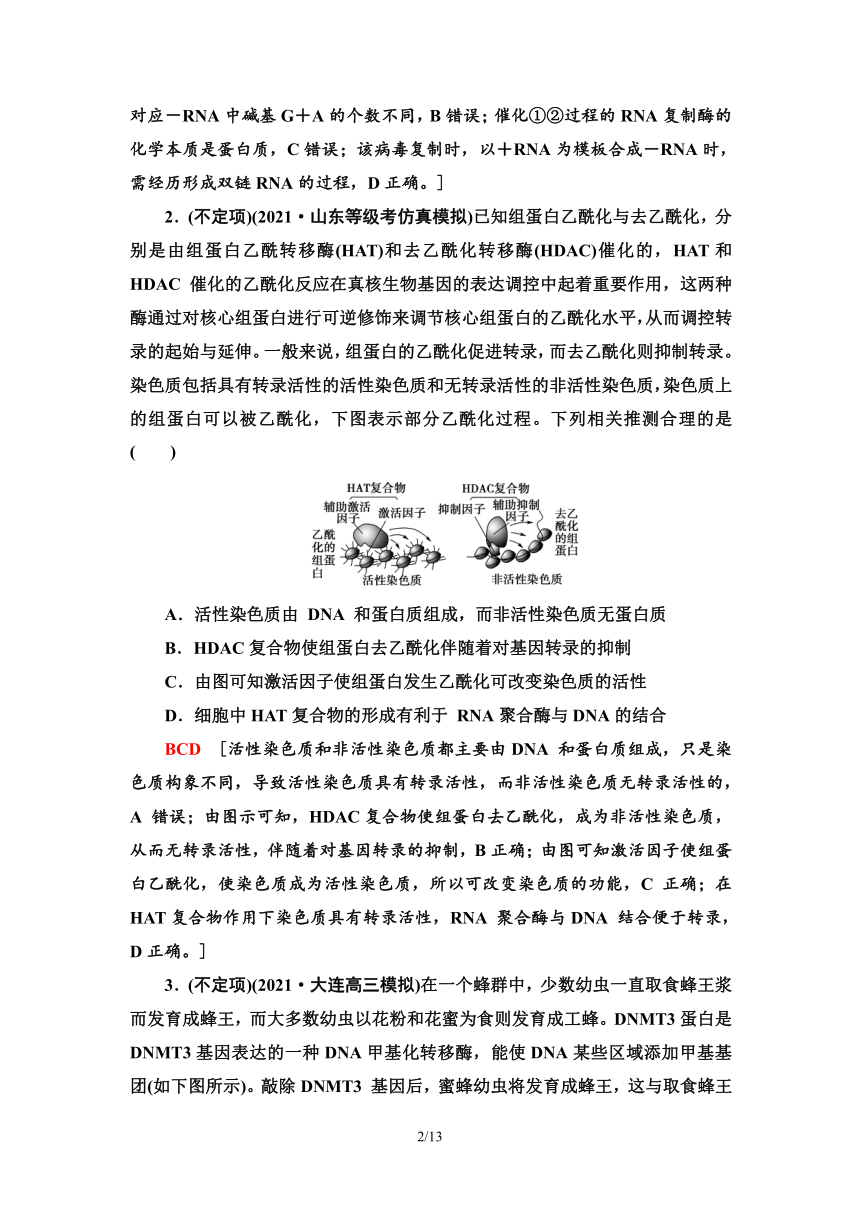

3.(不定项)(2021·大连高三模拟)在一个蜂群中,少数幼虫一直取食蜂王浆而发育成蜂王,而大多数幼虫以花粉和花蜜为食则发育成工蜂。DNMT3蛋白是DNMT3基因表达的一种DNA甲基化转移酶,能使DNA某些区域添加甲基基团(如下图所示)。敲除DNMT3 基因后,蜜蜂幼虫将发育成蜂王,这与取食蜂王浆有相同的效果。下列有关叙述错误的是( )

A.DNA甲基化本质上是一种基因突变,从而导致性状改变

B.蜜蜂幼虫以花粉和花蜜为食,导致DNMT3基因被甲基化

C.蜂王浆可能会使蜂王细胞中DNMT3基因的表达水平下降

D.DNA甲基化可能干扰了RNA聚合酶对DNA相关区域的作用

AB [DNA甲基化并没有改变基因的碱基序列,没有发生基因突变,A错误;根据题意分析可知,DNMT3基因表达产生的DNMT3蛋白能够使得DNA某些区域添加甲基基团,而并非蜜蜂幼虫以花粉和花蜜为食,导致DNMT3基因被甲基化,B错误;敲除DNMT3 基因后,蜜蜂幼虫将发育成蜂王,这与取食蜂王浆有相同的效果,说明蜂王浆可能会使蜂王细胞中DNMT3基因的表达水平下降,C正确;DNA甲基化后可能干扰了RNA聚合酶等对DNA部分区域的识别和结合,使得基因的表达有差异,D正确。]

运用细胞减数分裂的模型,从基因和染色体层面阐明性状遗传中所表现出来的分离、自由组合等现象的实质,科学解释新情境下的遗传现象,如异常分离比问题、致死问题等。

1.(2021·泉州高三模拟)小鼠体细胞核DNA含量为2N,细胞中mT蛋白对精子的形成有重要作用。若敲除控制合成mT蛋白的基因,检测并统计曲细精管中相关细胞DNA含量及细胞数目比率如下表。下列相关叙述正确的是( )

细胞类型(DNA含量) 正常鼠的细胞数目比率(%) 敲除鼠的细胞数目比率(%)

细胞A(N) 46.4 25.7

细胞B(2N) 16.7 40.6

细胞C(4N) 25.2 23.8

A.细胞A和细胞B的类型分别是精子和精原细胞

B.敲除鼠的精子形成过程阻滞在减数分裂Ⅱ

C.相比正常鼠,敲除鼠的初级精母细胞数量显著下降

D.DNA含量由2N到4N的变化过程中发生了基因重组

B [分析题文描述和表中信息可知:细胞A的类型是精细胞或精子,细胞B的类型是精原细胞或次级精母细胞,A错误;敲除鼠的细胞B的数目比率明显大于正常鼠的细胞数目比率,说明敲除鼠的精子形成过程阻滞在减数分裂Ⅱ,B正确;细胞C可以表示初级精母细胞,与正常鼠相比,敲除鼠的初级精母细胞数量略有下降,C错误;核DNA含量由2N到4N的变化过程中进行DNA复制,在减数分裂Ⅰ前的间期,可能会发生基因突变,而基因重组发生在减数分裂Ⅰ过程中,D错误。]

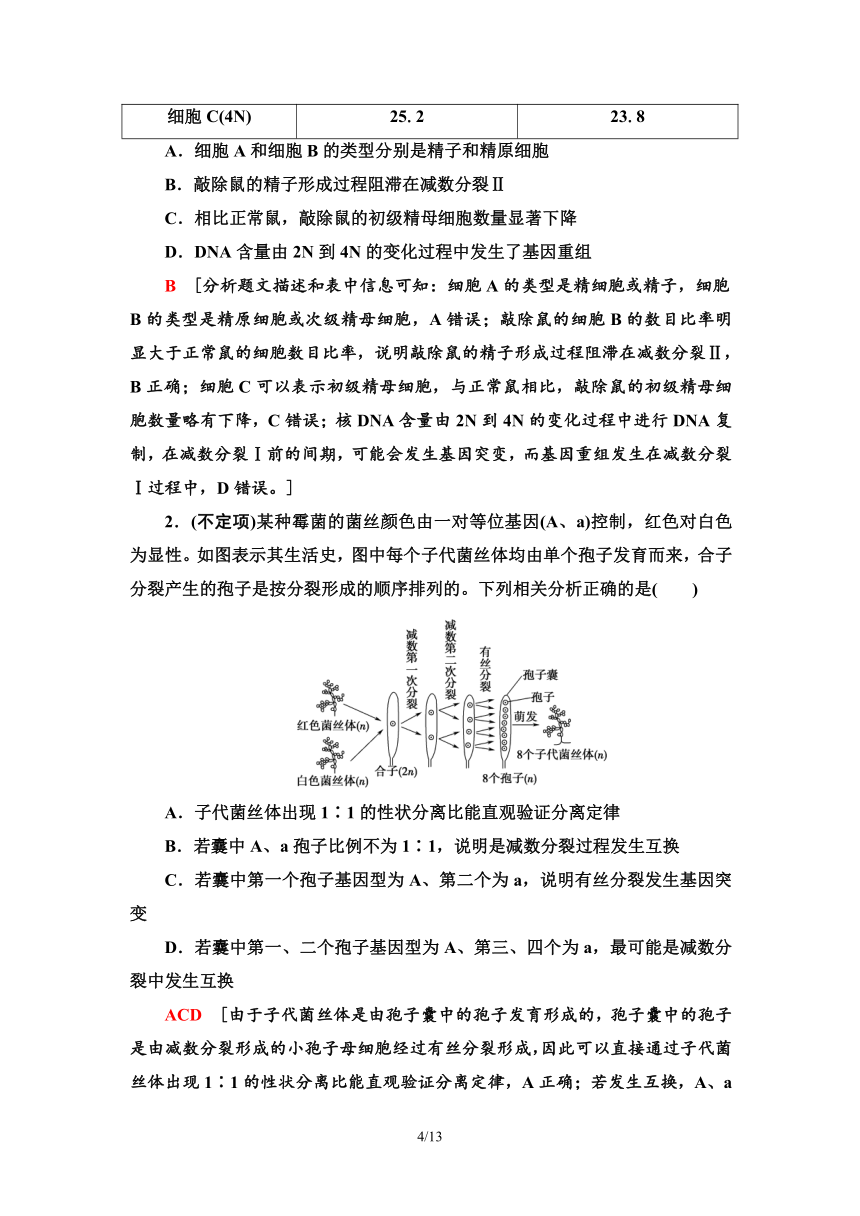

2.(不定项)某种霉菌的菌丝颜色由一对等位基因(A、a)控制,红色对白色为显性。如图表示其生活史,图中每个子代菌丝体均由单个孢子发育而来,合子分裂产生的孢子是按分裂形成的顺序排列的。下列相关分析正确的是( )

A.子代菌丝体出现1∶1的性状分离比能直观验证分离定律

B.若囊中A、a孢子比例不为1∶1,说明是减数分裂过程发生互换

C.若囊中第一个孢子基因型为A、第二个为a,说明有丝分裂发生基因突变

D.若囊中第一、二个孢子基因型为A、第三、四个为a,最可能是减数分裂中发生互换

ACD [由于子代菌丝体是由孢子囊中的孢子发育形成的,孢子囊中的孢子是由减数分裂形成的小孢子母细胞经过有丝分裂形成,因此可以直接通过子代菌丝体出现1∶1的性状分离比能直观验证分离定律,A正确;若发生互换,A、a的数量比是不变的,因此囊中A、a孢子比例不为1∶1,不能说明是减数分裂过程发生交叉互换,而是发生基因突变,B错误;孢子囊中第一个孢子、第二个孢子由同一个细胞经过有丝分裂产生,若第一个孢子基因型为A、第二个为a,说明有丝分裂发生基因突变,C正确;如果孢子囊中产生第一、二个孢子的细胞与产生第三、四个孢子的细胞是由一个细胞经过减数分裂Ⅱ形成,正常情况下,四个孢子的基因型相同,若第一、二个孢子基因型为A、第三、四个为a,最可能是减数分裂中发生互换,D正确。]

归纳概括三类可遗传变异的异同点,准确选择实验材料,并制定科学合理的实验方案,利用假说—演绎法分析推断变异类型,从而认识到变异可能让生物形成新的适应性特征,以及更深刻地认识生物的多样性、统一性、独特性和复杂性。

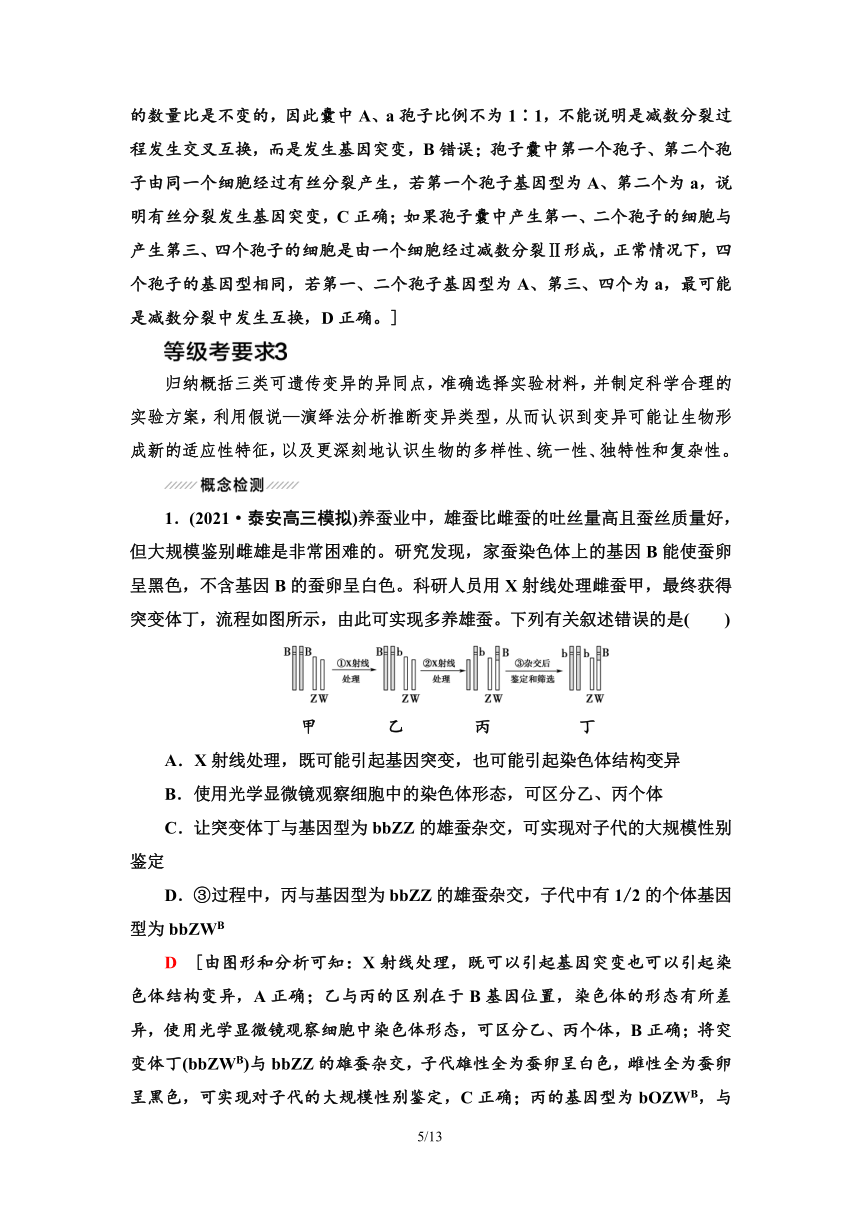

1.(2021·泰安高三模拟)养蚕业中,雄蚕比雌蚕的吐丝量高且蚕丝质量好,但大规模鉴别雌雄是非常困难的。研究发现,家蚕染色体上的基因B能使蚕卵呈黑色,不含基因B的蚕卵呈白色。科研人员用X射线处理雌蚕甲,最终获得突变体丁,流程如图所示,由此可实现多养雄蚕。下列有关叙述错误的是( )

甲 乙 丙 丁

A.X射线处理,既可能引起基因突变,也可能引起染色体结构变异

B.使用光学显微镜观察细胞中的染色体形态,可区分乙、丙个体

C.让突变体丁与基因型为bbZZ的雄蚕杂交,可实现对子代的大规模性别鉴定

D.③过程中,丙与基因型为bbZZ的雄蚕杂交,子代中有1/2的个体基因型为bbZWB

D [由图形和分析可知:X射线处理,既可以引起基因突变也可以引起染色体结构变异,A正确;乙与丙的区别在于B基因位置,染色体的形态有所差异,使用光学显微镜观察细胞中染色体形态,可区分乙、丙个体,B正确;将突变体丁(bbZWB)与bbZZ的雄蚕杂交,子代雄性全为蚕卵呈白色,雌性全为蚕卵呈黑色,可实现对子代的大规模性别鉴定,C正确;丙的基因型为bOZWB,与bbZZ的雄蚕杂交,子代为bbZWB的概率1/2×1/2=1/4,D错误。]

2.(2021·珠海高三模拟)生物学研究中会用到模式生物,它们通常具有生长繁殖周期短、遗传信息清楚、生命力顽强等特点。果蝇可作为模式生物,1933年、1946年、1995年和2011年,6位研究果蝇的科学家先后4次获得诺贝尔奖。果蝇的正常翅和缺刻翅由位于X染色体上的一对等位基因(A/a)控制,Y染色体上没有它的等位基因。某科研小组用射线照射一对正常翅果蝇产生的受精卵,由这些受精卵发育成的F1个体中出现了一只缺刻翅雌性(只考虑一种类型的变异),将该果蝇与纯合正常翅的雄果蝇杂交产生F2。回答下列问题:

(1)果蝇作为模式生物,除题干中的特点外,还包括___________________________________________________________________。

(2)若缺刻翅的出现是基因突变的结果,当F2中出现缺刻翅时,并不能确定是否发生了显性突变(基因a突变为基因A),原因是_______________________

___________________________________________________________________。

若想证明缺刻翅的出现是发生显性基因突变的结果,可采取的简单做法是

__________________________________________,结果为__________________

_________________时,缺刻翅基因为A。

(3)若F2中正常翅∶缺刻翅=2∶1,显微镜下观察到F1中该缺刻翅雌蝇体内有五种形态的染色体,则这种变异属于__________________,解释出现以上结果的原因:__________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________。

[解析] (1)果蝇生长繁殖周期短、生命力顽强、易饲养、产生的后代多、有多对易于区分的相对性状,因此适合作为研究的模式生物。

(2)如果是显性突变,则F1雌果蝇的基因型为XAXa(缺刻翅),与纯合正常翅的雄果蝇(XaY)杂交产生的F2中为: XAXa(缺刻翅)∶XaXa(正常翅)∶XAY(缺刻翅)∶XaY(正常翅)=1∶1∶1∶1。如果是隐性突变,则F1雌果蝇的基因型为XaXa(缺刻翅),与纯合正常翅的雄果蝇(XAY)杂交产生的F2中为:XAXa(正常翅)∶XaY(缺刻翅)=1∶1。所以无论缺刻翅是显性基因突变还是隐性基因突变,F2中都会出现缺刻翅,无法根据后代是否出现缺刻翅来判断是显性突变还是隐性突变。若想证明缺刻翅的出现是发生显性基因突变的结果,可统计F2中缺刻翅的性别比例。当雌、雄果蝇中均有缺刻翅(或缺刻翅中雌∶雄=1∶1)时,说明发生了显性突变,出现了缺刻翅基因A。

(3)显微镜下观察到F1中该缺刻翅雌蝇体内出现五种形态的染色体,说明控制翅型的基因所在染色体发生了染色体结构变异。当正常翅对缺刻翅为显性,射线照射引起受精卵中X染色体上A基因片段缺失,F1中缺刻翅雌蝇的基因型为XaX0,该雌蝇与正常翅的雄蝇XAY杂交,F2的基因型理论上有:XAXa、XAX0、XaY、X0Y,其中X0Y的胚胎(个体)致死时,F2中会出现正常翅∶缺刻翅=2∶1。

[答案] (1)易饲养、产生的后代多、有多对易于区分的相对性状 (2)无论缺刻翅是显性基因突变还是隐性基因突变,后代都会出现缺刻翅 统计F2中缺刻翅的性别比例 雌、雄果蝇中均有缺刻翅(或“缺刻翅中雌∶雄=1∶1”) (3)(X)染色体结构变异 正常翅对缺刻翅为显性,射线照射引起受精卵中X染色体上A基因片段缺失,F1中缺刻翅雌蝇的基因型为XaX0,该雌蝇与正常翅的雄蝇XAY杂交,F2中X0Y的胚胎(个体)致死

在科学探究中正确地选用实验材料,运用数学统计方法及概率的相关知识,并娴熟运用符号体系表达、内化概念,解释并预测种群内某一遗传性状的分布及变化。

1.(不定项)(2021·泰安高三期末)某医院有个罕见的病例:有一对表现正常的夫妇育有一个正常孩子和一个畸形孩子,丈夫和妻子均有2条异常染色体,正常孩子的染色体均正常,而畸形孩子有一条染色体异常。该医院分析这对夫妇的配子情况及不同的配子组合导致子女的畸形情况,结果如下表所示。不考虑这对夫妇的染色体再变异的情况,下列说法正确的是( )

妻子(♀)丈夫() 含1条异常染色体的配子 含2条异常染色体的配子 不含异常染色体的配子

含1条异常染色体的配子 畸形 畸形 畸形

含2条异常染色体的配子 畸形 正常 正常

不含异常染色体的配子 畸形 正常 正常

A.“丈夫”的2条异常染色体可能是1对同源染色体

B.“妻子”的一个初级卵母细胞产生不含异常染色体的配子的概率为1/4

C.理论上该夫妇再生育一个染色体均正常的孩子的概率为1/9

D.理论上“畸形孩子”中只含有1条异常染色体的比例为1/3

BD [据题意可知,丈夫和妻子均有2条异常染色体,却育有一个正常孩子和一个畸形孩子,正常孩子的染色体均正常,故可推出该对夫妇的2条异常染色体一定不是同源染色体,A错误;由于配子形成过程中同源染色体分离,非同源染色体自由组合,因此,“妻子”的一个初级卵母细胞产生不含异常染色体的配子的概率为1/2×1/2=1/4,B正确;根据分析,该夫妇产生不含异常染色体的配子的概率均为1/4,理论上,该夫妇再生育一个染色体均正常的孩子的概率是1/4×1/4=1/16,C错误;该夫妇产生的配子中含1条异常染色体的配子的概率为2/4,含2条异常染色体的配子的概率为1/4,不含异常染色体的配子的概率为1/4。据表格内容可知,“畸形孩子”的概率=2/4×2/4+2/4×1/4+2/4×1/4+2/4×1/4+2/4×1/4=12/16,其中含有1条异常染色体的“畸形孩子”的比例为2/4×1/4+2/4×1/4=4/16,故“畸形孩子”中只含有1条异常染色体的比例是(4/16)/(12/16)=1/3,D正确。]

2.(2021·厦门高三质检)果蝇是遗传学研究中重要的模式生物。科研人员利用果蝇的紫眼卷翅品系和红眼直翅品系做了以下实验,请回答下列问题:

(1)红眼对紫眼为显性,判断的理由是_______________________________

_______________________________________________________________。

(2)亲代卷翅个体是杂合子,判断依据是_____________________________

_______________________________________________________________。

(3)假设眼色和翅型的基因符合自由组合定律,则上图中F1红眼卷翅果蝇雌雄个体相互交配杂交实验中,理论上F2两种性状的表型及比例为___________。

(4)已知果蝇的一种隐性性状由单基因h控制,但不知基因h位于何种染色体上,请以具有该隐性性状的果蝇种群为目标,通过调查统计的方法确定h基因的位置,并预测调查结果。(不考虑X、Y染色体的同源区段)

调查方案:______________________________________________________

______________________________________________________________。

预测结果:

①若__________________________________________________________,

则h基因位于X染色体上。

②若__________________________________________________________,

则h基因位于Y染色体上。

③若__________________________________________________________,

则h基因位于常染色体上。

[解析] (1)亲本红眼与紫眼杂交,子代全为红眼,说明红眼是显性性状,紫眼是隐性性状。

(2)子一代卷翅果蝇雌雄个体交配,子二代有卷翅和长翅,出现性状分离,说明卷翅对长翅为显性;而亲代卷翅果蝇测交后代中卷翅∶直翅=1∶1,说明亲代卷翅个体是杂合子。

(3)眼色和翅型的基因符合自由组合定律,子一代红眼果蝇为杂合子,所以子一代红眼果蝇雌雄个体相互交配,子二代的表型及比例为红眼∶白眼=3∶1;由于卷翅纯合子不能存活,结合上图中F1红眼卷翅果蝇雌雄个体相互交配,子二代性状分离比为卷翅∶直翅=2∶1,可以得到子一代红眼卷翅果蝇雌雄个体相互交配杂交实验中,子二代的表型及比例为红眼卷翅∶紫眼卷翅∶红眼直翅∶紫眼直翅=6∶2∶3∶1。

(4)因为是通过调查来判断h基因位于哪条染色体上,在性染色体上该隐性性状会和性别有关,所以应调查统计该种群中隐性性状雌性、雄性果蝇的个体数量判断基因的位置。

①若h基因位于X染色体上,则具有该隐性性状的雄性个体数量明显多于雌性。

②若h基因位于Y染色体上,则具有该隐性性状的个体全部为雄性。

③若h基因位于常染色体上,则具有该隐性性状的雌雄个体数量大致相当。

[答案] (1)亲代紫眼果蝇与红眼果蝇杂交,后代全为红眼果蝇 (2)F1卷翅果蝇后代表现为性状分离,卷翅是显性性状,亲代卷翅果蝇测交后代中卷翅∶直翅=1∶1 (3)红眼卷翅∶紫眼卷翅∶红眼直翅∶紫眼直翅=6∶2∶ 3∶1 (4)调查统计该种群中隐性性状雌性、雄性果蝇的个体数量 具有该隐性性状的雄性个体的数量明显多于雌性个体的数量 具有该隐性性状的个体全部是雄性 具有该隐性性状的雌性个体和雄性个体数量几乎相等

熟练运用分离定律和自由组合定律及生物变异的原理等,通过合理选择育种方案、检测手段、推理方法等,解释常规遗传学技术在现实生产生活中的应用。

1.(不定项)(2021·淄博高三三模)某农作物为严格自花受粉的二倍体植物,杂种优势显著。为方便杂交制种,研究人员利用基因工程构建了该植物的雄性不育保持系(如右图)。在雄性不育保持系中,A为雄性可育基因,被敲除后的A基因不再具有A基因功能,记为A KO,无A基因时雄蕊不能发育;R/r基因分别控制种皮的褐色和黄色,D/d基因控制花粉的育性,含D基因的花粉败育。上述基因在染色体上紧密连锁,减数分裂时不发生交叉互换。下列说法正确的是( )

A.该雄性不育保持系自交时,可育花粉的基因型有2种

B.该雄性不育保持系自交后,子代出现雄性不育保持系的概率为1/2

C.该雄性不育保持系所结的种子中,褐色种子与黄色种子的比约为3∶1

D.杂交制种时,应将黄色种子与其他品系种子间行种植并完成杂交

BD [由题干信息“A为雄性可育基因,被敲除后的A基因不再具有A基因功能,记为A KO(简计为O)”,所以该植株可以产生两种配子ARD和Ord。该植株自交时可以产生的花粉基因型有ARD(花粉败育)和Ord(可育),所以可育的花粉有1种,植株自交时,雌性个体可以产生ARD和Ord的2种配子,比例为1∶1,雄性个体产生ARD(不育)和Ord的配子,所以子代的基因型有ARD/Ord,Ord/Ord(雄蕊不能发育)两种,比例为1∶1,保持系只有ARD/Ord,概率为1/2,A错误,B正确;据B项分析,所结的种子中Rr∶rr=1∶1,所以褐色∶黄色为1∶1,C错误;黄色个体的基因型中没有A基因,故雄蕊不能发育,杂交制种时,应将黄色种子(其个体雄蕊不能发育)与其他品系种子间行种植并完成杂交,省去了去雄的工作,D正确。]

2.(不定项)某家族有两种遗传病(如图1):蚕豆病是伴X染色体显性遗传(用E、e表示),但女性携带者表现正常;β地中海贫血是由于11号染色体上β-基因突变导致血红蛋白结构异常,基因型与表型的关系如下表所示;β基因片段进行PCR扩增后的产物电泳结果如图2所示。下列叙述不正确的是( )

图1

图2

基因型 表型

β-β-或β+β-或β0β- 无异常

β+β0 中间型地贫

β0β0或β+β+ 重型地贫

A.β-基因突变可产生β+基因和β0基因,体现了基因突变的可逆性

B.图1中Ⅱ 8基因型有β+β-XeY或β0β-XeY或β-β-XeY

C.若图1中Ⅱ 9已怀孕,则M个体出现蚕豆病的概率是1/4

D.适龄生育可预防M出现β地中海贫血和蚕豆病

ACD [β-基因突变可产生β+基因和β0基因,体现了基因突变的不定向性,A错误;Ⅱ 8为表型正常的男性,故不携带蚕豆病致病基因,即为XeY。由图2及图示信息可知,Ⅰ1、Ⅰ2的基因型为β+β-或β0β-,而表型正常的β基因型为β-β-或β+β-或β0β-,即图1中Ⅱ 8基因型有β+β-XeY或β0β-XeY或β-β-XeY,B正确;仅考虑基因E和e,Ⅱ 9表现正常且Ⅱ 10患蚕豆病,故亲本的基因型为XeY和XEXe,因此Ⅱ 9为携带者的概率为1/2,Ⅱ 8表现正常,因此Ⅱ 8的基因型为XeY,因此子代患蚕豆病(XEY)的概率为1/2×1/4=1/8,C错误;β地中海贫血和蚕豆病由基因控制,来源于亲本遗传,个体含有的遗传信息和年龄无关,因此适龄生育不会改变两种病的发病率,D错误。]

3.青光眼是导致人类失明的三大致盲眼病之一,其中发育性青光眼(婴幼儿型和青少年型)具有明显家族遗传倾向。如图是某家系发育性青光眼的系谱图。

(1)经检测发现Ⅰ2无致病基因,可知发育性青光眼是____________________遗传病。在患者家族中男女发病率________________(填“不同”或“相同”)。

(2)检查发现,发育性青光眼患者角膜小梁细胞中M蛋白异常。为研究其病因,研究者用含红色荧光蛋白基因R的质粒、正常人M蛋白基因(M+)或青光眼患者M蛋白基因(M-),构建基因表达载体,分别导入动物细胞中进行培养,实验分组及检测结果如表。

(— —表示含荧光蛋白基因和M蛋白基因的质粒片段,此时两基因表达的产物是一个整体。)

1组 2组 3组

导入动物细胞质粒 —— — — — —

荧光检测 细胞内 有红色荧光 有红色荧光 有红色荧光

培养液 无荧光 有红色荧光 无荧光

①红色荧光蛋白在此实验中的作用是______________________________。

②据表推测发育性青光眼的病因:_________________________________

_______________________________________________________________。

③为验证M+和M-的显隐性关系,有同学提出将第2组和第3组的质粒同时导入一个细胞中(基因型为M+M-),此时的荧光分布应为___________________

_____________。系谱图Ⅲ世代中与其结果不同的个体是________。

④现不知基因型为M+M-个体角膜小梁细胞中是否含有正常M蛋白和异常M蛋白,通过荧光检测得以证明。请写出实验思路:_____________________

___________________________________________________________________。

[解析] (1)据题干信息和遗传系谱图分析,已知Ⅰ2无致病基因,则致病基因由Ⅰ1传给下一代并且男女都有患病,所以不可能为隐性遗传病,若为伴X染色体显性遗传病,Ⅱ4应为患者,青光眼只能是常染色体显性遗传病,其遗传与性别无关,所以在男女中发病率相同。

(2)①红色荧光蛋白在此实验中的作用是示踪M蛋白的分布与去向。②根据表格分析,2组、3组检测结果不同,3组培养液无荧光,说明发育性青光眼的病因是M蛋白基因异常导致其指导合成的M蛋白异常,不能正常地分泌到小梁细胞外而在细胞中积累,最终导致角膜小梁细胞功能异常。③此问与(1)问中判断出遗传方式为常染色体显性遗传相关联,应该验证致病基因为显性基因。基因型M+M-为青光眼患者,检测结果与3组相同,即细胞内有红色荧光,培养液中无荧光;Ⅲ世代中正常个体3、4与该检测结果应该不同。④将M+基因、M-基因分别与控制不同颜色荧光蛋白基因构建表达载体,同时导入动物细胞培养,观察细胞内荧光颜色就可得知基因是否表达。

[答案] (1)常染色体显性 相同 (2)①示踪M蛋白的分布与去向 ②M蛋白基因异常导致其指导合成的M蛋白异常,不能正常地分泌到小梁细胞外而在细胞中积累,最终导致角膜小梁细胞功能异常 ③细胞内有红色荧光,培养液中无荧光 3、4 ④将M+基因、M-基因分别与控制不同颜色荧光蛋白基因构建表达载体,同时导入动物细胞培养,观察细胞内荧光颜色

1/13

大概念升华课3 遗传信息控制生物性状,并代代相传

通过熟练建构DNA双螺旋结构模型,准确表述DNA作为遗传物质应具备的特征,总结遗传信息在生物体内的传递规律,从而形成结构与功能观。理解基因和性状之间的复杂关系,摒弃简单机械的线性决定论的思维模式,尝试对复杂事物进行多角度、多因素的分析。

1.(2021·湖北七市高三联考)新冠病毒(SARS-COV-2)为单股正链(+RNA)病毒,是引起新冠疫情的病原体。下面为该病毒在宿主细胞内增殖的示意图。有关分析正确的是( )

A.①②③④⑤⑥过程中都有碱基互补配对

B.该病毒的+RNA与其对应-RNA中碱基G+A的个数相同

C.催化①②过程的RNA复制酶的化学本质是RNA

D.该病毒RNA复制需经历形成双链RNA的过程

D [①②③④⑤过程中都有碱基互补配对,⑥过程不存在碱基互补配对,A错误;该病毒的+RNA与其对应-RNA碱基互补配对,该病毒的+RNA与其对应-RNA中碱基G+A的个数不同,B错误;催化①②过程的RNA复制酶的化学本质是蛋白质,C错误;该病毒复制时,以+RNA为模板合成-RNA时,需经历形成双链RNA的过程,D正确。]

2.(不定项)(2021·山东等级考仿真模拟)已知组蛋白乙酰化与去乙酰化,分别是由组蛋白乙酰转移酶(HAT)和去乙酰化转移酶(HDAC)催化的,HAT和HDAC 催化的乙酰化反应在真核生物基因的表达调控中起着重要作用,这两种酶通过对核心组蛋白进行可逆修饰来调节核心组蛋白的乙酰化水平,从而调控转录的起始与延伸。一般来说,组蛋白的乙酰化促进转录,而去乙酰化则抑制转录。染色质包括具有转录活性的活性染色质和无转录活性的非活性染色质,染色质上的组蛋白可以被乙酰化,下图表示部分乙酰化过程。下列相关推测合理的是( )

A.活性染色质由 DNA 和蛋白质组成,而非活性染色质无蛋白质

B.HDAC复合物使组蛋白去乙酰化伴随着对基因转录的抑制

C.由图可知激活因子使组蛋白发生乙酰化可改变染色质的活性

D.细胞中HAT复合物的形成有利于 RNA聚合酶与DNA的结合

BCD [活性染色质和非活性染色质都主要由DNA 和蛋白质组成,只是染色质构象不同,导致活性染色质具有转录活性,而非活性染色质无转录活性的,A 错误;由图示可知,HDAC复合物使组蛋白去乙酰化,成为非活性染色质,从而无转录活性,伴随着对基因转录的抑制,B正确;由图可知激活因子使组蛋白乙酰化,使染色质成为活性染色质,所以可改变染色质的功能,C 正确;在 HAT复合物作用下染色质具有转录活性,RNA 聚合酶与DNA 结合便于转录,D正确。]

3.(不定项)(2021·大连高三模拟)在一个蜂群中,少数幼虫一直取食蜂王浆而发育成蜂王,而大多数幼虫以花粉和花蜜为食则发育成工蜂。DNMT3蛋白是DNMT3基因表达的一种DNA甲基化转移酶,能使DNA某些区域添加甲基基团(如下图所示)。敲除DNMT3 基因后,蜜蜂幼虫将发育成蜂王,这与取食蜂王浆有相同的效果。下列有关叙述错误的是( )

A.DNA甲基化本质上是一种基因突变,从而导致性状改变

B.蜜蜂幼虫以花粉和花蜜为食,导致DNMT3基因被甲基化

C.蜂王浆可能会使蜂王细胞中DNMT3基因的表达水平下降

D.DNA甲基化可能干扰了RNA聚合酶对DNA相关区域的作用

AB [DNA甲基化并没有改变基因的碱基序列,没有发生基因突变,A错误;根据题意分析可知,DNMT3基因表达产生的DNMT3蛋白能够使得DNA某些区域添加甲基基团,而并非蜜蜂幼虫以花粉和花蜜为食,导致DNMT3基因被甲基化,B错误;敲除DNMT3 基因后,蜜蜂幼虫将发育成蜂王,这与取食蜂王浆有相同的效果,说明蜂王浆可能会使蜂王细胞中DNMT3基因的表达水平下降,C正确;DNA甲基化后可能干扰了RNA聚合酶等对DNA部分区域的识别和结合,使得基因的表达有差异,D正确。]

运用细胞减数分裂的模型,从基因和染色体层面阐明性状遗传中所表现出来的分离、自由组合等现象的实质,科学解释新情境下的遗传现象,如异常分离比问题、致死问题等。

1.(2021·泉州高三模拟)小鼠体细胞核DNA含量为2N,细胞中mT蛋白对精子的形成有重要作用。若敲除控制合成mT蛋白的基因,检测并统计曲细精管中相关细胞DNA含量及细胞数目比率如下表。下列相关叙述正确的是( )

细胞类型(DNA含量) 正常鼠的细胞数目比率(%) 敲除鼠的细胞数目比率(%)

细胞A(N) 46.4 25.7

细胞B(2N) 16.7 40.6

细胞C(4N) 25.2 23.8

A.细胞A和细胞B的类型分别是精子和精原细胞

B.敲除鼠的精子形成过程阻滞在减数分裂Ⅱ

C.相比正常鼠,敲除鼠的初级精母细胞数量显著下降

D.DNA含量由2N到4N的变化过程中发生了基因重组

B [分析题文描述和表中信息可知:细胞A的类型是精细胞或精子,细胞B的类型是精原细胞或次级精母细胞,A错误;敲除鼠的细胞B的数目比率明显大于正常鼠的细胞数目比率,说明敲除鼠的精子形成过程阻滞在减数分裂Ⅱ,B正确;细胞C可以表示初级精母细胞,与正常鼠相比,敲除鼠的初级精母细胞数量略有下降,C错误;核DNA含量由2N到4N的变化过程中进行DNA复制,在减数分裂Ⅰ前的间期,可能会发生基因突变,而基因重组发生在减数分裂Ⅰ过程中,D错误。]

2.(不定项)某种霉菌的菌丝颜色由一对等位基因(A、a)控制,红色对白色为显性。如图表示其生活史,图中每个子代菌丝体均由单个孢子发育而来,合子分裂产生的孢子是按分裂形成的顺序排列的。下列相关分析正确的是( )

A.子代菌丝体出现1∶1的性状分离比能直观验证分离定律

B.若囊中A、a孢子比例不为1∶1,说明是减数分裂过程发生互换

C.若囊中第一个孢子基因型为A、第二个为a,说明有丝分裂发生基因突变

D.若囊中第一、二个孢子基因型为A、第三、四个为a,最可能是减数分裂中发生互换

ACD [由于子代菌丝体是由孢子囊中的孢子发育形成的,孢子囊中的孢子是由减数分裂形成的小孢子母细胞经过有丝分裂形成,因此可以直接通过子代菌丝体出现1∶1的性状分离比能直观验证分离定律,A正确;若发生互换,A、a的数量比是不变的,因此囊中A、a孢子比例不为1∶1,不能说明是减数分裂过程发生交叉互换,而是发生基因突变,B错误;孢子囊中第一个孢子、第二个孢子由同一个细胞经过有丝分裂产生,若第一个孢子基因型为A、第二个为a,说明有丝分裂发生基因突变,C正确;如果孢子囊中产生第一、二个孢子的细胞与产生第三、四个孢子的细胞是由一个细胞经过减数分裂Ⅱ形成,正常情况下,四个孢子的基因型相同,若第一、二个孢子基因型为A、第三、四个为a,最可能是减数分裂中发生互换,D正确。]

归纳概括三类可遗传变异的异同点,准确选择实验材料,并制定科学合理的实验方案,利用假说—演绎法分析推断变异类型,从而认识到变异可能让生物形成新的适应性特征,以及更深刻地认识生物的多样性、统一性、独特性和复杂性。

1.(2021·泰安高三模拟)养蚕业中,雄蚕比雌蚕的吐丝量高且蚕丝质量好,但大规模鉴别雌雄是非常困难的。研究发现,家蚕染色体上的基因B能使蚕卵呈黑色,不含基因B的蚕卵呈白色。科研人员用X射线处理雌蚕甲,最终获得突变体丁,流程如图所示,由此可实现多养雄蚕。下列有关叙述错误的是( )

甲 乙 丙 丁

A.X射线处理,既可能引起基因突变,也可能引起染色体结构变异

B.使用光学显微镜观察细胞中的染色体形态,可区分乙、丙个体

C.让突变体丁与基因型为bbZZ的雄蚕杂交,可实现对子代的大规模性别鉴定

D.③过程中,丙与基因型为bbZZ的雄蚕杂交,子代中有1/2的个体基因型为bbZWB

D [由图形和分析可知:X射线处理,既可以引起基因突变也可以引起染色体结构变异,A正确;乙与丙的区别在于B基因位置,染色体的形态有所差异,使用光学显微镜观察细胞中染色体形态,可区分乙、丙个体,B正确;将突变体丁(bbZWB)与bbZZ的雄蚕杂交,子代雄性全为蚕卵呈白色,雌性全为蚕卵呈黑色,可实现对子代的大规模性别鉴定,C正确;丙的基因型为bOZWB,与bbZZ的雄蚕杂交,子代为bbZWB的概率1/2×1/2=1/4,D错误。]

2.(2021·珠海高三模拟)生物学研究中会用到模式生物,它们通常具有生长繁殖周期短、遗传信息清楚、生命力顽强等特点。果蝇可作为模式生物,1933年、1946年、1995年和2011年,6位研究果蝇的科学家先后4次获得诺贝尔奖。果蝇的正常翅和缺刻翅由位于X染色体上的一对等位基因(A/a)控制,Y染色体上没有它的等位基因。某科研小组用射线照射一对正常翅果蝇产生的受精卵,由这些受精卵发育成的F1个体中出现了一只缺刻翅雌性(只考虑一种类型的变异),将该果蝇与纯合正常翅的雄果蝇杂交产生F2。回答下列问题:

(1)果蝇作为模式生物,除题干中的特点外,还包括___________________________________________________________________。

(2)若缺刻翅的出现是基因突变的结果,当F2中出现缺刻翅时,并不能确定是否发生了显性突变(基因a突变为基因A),原因是_______________________

___________________________________________________________________。

若想证明缺刻翅的出现是发生显性基因突变的结果,可采取的简单做法是

__________________________________________,结果为__________________

_________________时,缺刻翅基因为A。

(3)若F2中正常翅∶缺刻翅=2∶1,显微镜下观察到F1中该缺刻翅雌蝇体内有五种形态的染色体,则这种变异属于__________________,解释出现以上结果的原因:__________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________。

[解析] (1)果蝇生长繁殖周期短、生命力顽强、易饲养、产生的后代多、有多对易于区分的相对性状,因此适合作为研究的模式生物。

(2)如果是显性突变,则F1雌果蝇的基因型为XAXa(缺刻翅),与纯合正常翅的雄果蝇(XaY)杂交产生的F2中为: XAXa(缺刻翅)∶XaXa(正常翅)∶XAY(缺刻翅)∶XaY(正常翅)=1∶1∶1∶1。如果是隐性突变,则F1雌果蝇的基因型为XaXa(缺刻翅),与纯合正常翅的雄果蝇(XAY)杂交产生的F2中为:XAXa(正常翅)∶XaY(缺刻翅)=1∶1。所以无论缺刻翅是显性基因突变还是隐性基因突变,F2中都会出现缺刻翅,无法根据后代是否出现缺刻翅来判断是显性突变还是隐性突变。若想证明缺刻翅的出现是发生显性基因突变的结果,可统计F2中缺刻翅的性别比例。当雌、雄果蝇中均有缺刻翅(或缺刻翅中雌∶雄=1∶1)时,说明发生了显性突变,出现了缺刻翅基因A。

(3)显微镜下观察到F1中该缺刻翅雌蝇体内出现五种形态的染色体,说明控制翅型的基因所在染色体发生了染色体结构变异。当正常翅对缺刻翅为显性,射线照射引起受精卵中X染色体上A基因片段缺失,F1中缺刻翅雌蝇的基因型为XaX0,该雌蝇与正常翅的雄蝇XAY杂交,F2的基因型理论上有:XAXa、XAX0、XaY、X0Y,其中X0Y的胚胎(个体)致死时,F2中会出现正常翅∶缺刻翅=2∶1。

[答案] (1)易饲养、产生的后代多、有多对易于区分的相对性状 (2)无论缺刻翅是显性基因突变还是隐性基因突变,后代都会出现缺刻翅 统计F2中缺刻翅的性别比例 雌、雄果蝇中均有缺刻翅(或“缺刻翅中雌∶雄=1∶1”) (3)(X)染色体结构变异 正常翅对缺刻翅为显性,射线照射引起受精卵中X染色体上A基因片段缺失,F1中缺刻翅雌蝇的基因型为XaX0,该雌蝇与正常翅的雄蝇XAY杂交,F2中X0Y的胚胎(个体)致死

在科学探究中正确地选用实验材料,运用数学统计方法及概率的相关知识,并娴熟运用符号体系表达、内化概念,解释并预测种群内某一遗传性状的分布及变化。

1.(不定项)(2021·泰安高三期末)某医院有个罕见的病例:有一对表现正常的夫妇育有一个正常孩子和一个畸形孩子,丈夫和妻子均有2条异常染色体,正常孩子的染色体均正常,而畸形孩子有一条染色体异常。该医院分析这对夫妇的配子情况及不同的配子组合导致子女的畸形情况,结果如下表所示。不考虑这对夫妇的染色体再变异的情况,下列说法正确的是( )

妻子(♀)丈夫() 含1条异常染色体的配子 含2条异常染色体的配子 不含异常染色体的配子

含1条异常染色体的配子 畸形 畸形 畸形

含2条异常染色体的配子 畸形 正常 正常

不含异常染色体的配子 畸形 正常 正常

A.“丈夫”的2条异常染色体可能是1对同源染色体

B.“妻子”的一个初级卵母细胞产生不含异常染色体的配子的概率为1/4

C.理论上该夫妇再生育一个染色体均正常的孩子的概率为1/9

D.理论上“畸形孩子”中只含有1条异常染色体的比例为1/3

BD [据题意可知,丈夫和妻子均有2条异常染色体,却育有一个正常孩子和一个畸形孩子,正常孩子的染色体均正常,故可推出该对夫妇的2条异常染色体一定不是同源染色体,A错误;由于配子形成过程中同源染色体分离,非同源染色体自由组合,因此,“妻子”的一个初级卵母细胞产生不含异常染色体的配子的概率为1/2×1/2=1/4,B正确;根据分析,该夫妇产生不含异常染色体的配子的概率均为1/4,理论上,该夫妇再生育一个染色体均正常的孩子的概率是1/4×1/4=1/16,C错误;该夫妇产生的配子中含1条异常染色体的配子的概率为2/4,含2条异常染色体的配子的概率为1/4,不含异常染色体的配子的概率为1/4。据表格内容可知,“畸形孩子”的概率=2/4×2/4+2/4×1/4+2/4×1/4+2/4×1/4+2/4×1/4=12/16,其中含有1条异常染色体的“畸形孩子”的比例为2/4×1/4+2/4×1/4=4/16,故“畸形孩子”中只含有1条异常染色体的比例是(4/16)/(12/16)=1/3,D正确。]

2.(2021·厦门高三质检)果蝇是遗传学研究中重要的模式生物。科研人员利用果蝇的紫眼卷翅品系和红眼直翅品系做了以下实验,请回答下列问题:

(1)红眼对紫眼为显性,判断的理由是_______________________________

_______________________________________________________________。

(2)亲代卷翅个体是杂合子,判断依据是_____________________________

_______________________________________________________________。

(3)假设眼色和翅型的基因符合自由组合定律,则上图中F1红眼卷翅果蝇雌雄个体相互交配杂交实验中,理论上F2两种性状的表型及比例为___________。

(4)已知果蝇的一种隐性性状由单基因h控制,但不知基因h位于何种染色体上,请以具有该隐性性状的果蝇种群为目标,通过调查统计的方法确定h基因的位置,并预测调查结果。(不考虑X、Y染色体的同源区段)

调查方案:______________________________________________________

______________________________________________________________。

预测结果:

①若__________________________________________________________,

则h基因位于X染色体上。

②若__________________________________________________________,

则h基因位于Y染色体上。

③若__________________________________________________________,

则h基因位于常染色体上。

[解析] (1)亲本红眼与紫眼杂交,子代全为红眼,说明红眼是显性性状,紫眼是隐性性状。

(2)子一代卷翅果蝇雌雄个体交配,子二代有卷翅和长翅,出现性状分离,说明卷翅对长翅为显性;而亲代卷翅果蝇测交后代中卷翅∶直翅=1∶1,说明亲代卷翅个体是杂合子。

(3)眼色和翅型的基因符合自由组合定律,子一代红眼果蝇为杂合子,所以子一代红眼果蝇雌雄个体相互交配,子二代的表型及比例为红眼∶白眼=3∶1;由于卷翅纯合子不能存活,结合上图中F1红眼卷翅果蝇雌雄个体相互交配,子二代性状分离比为卷翅∶直翅=2∶1,可以得到子一代红眼卷翅果蝇雌雄个体相互交配杂交实验中,子二代的表型及比例为红眼卷翅∶紫眼卷翅∶红眼直翅∶紫眼直翅=6∶2∶3∶1。

(4)因为是通过调查来判断h基因位于哪条染色体上,在性染色体上该隐性性状会和性别有关,所以应调查统计该种群中隐性性状雌性、雄性果蝇的个体数量判断基因的位置。

①若h基因位于X染色体上,则具有该隐性性状的雄性个体数量明显多于雌性。

②若h基因位于Y染色体上,则具有该隐性性状的个体全部为雄性。

③若h基因位于常染色体上,则具有该隐性性状的雌雄个体数量大致相当。

[答案] (1)亲代紫眼果蝇与红眼果蝇杂交,后代全为红眼果蝇 (2)F1卷翅果蝇后代表现为性状分离,卷翅是显性性状,亲代卷翅果蝇测交后代中卷翅∶直翅=1∶1 (3)红眼卷翅∶紫眼卷翅∶红眼直翅∶紫眼直翅=6∶2∶ 3∶1 (4)调查统计该种群中隐性性状雌性、雄性果蝇的个体数量 具有该隐性性状的雄性个体的数量明显多于雌性个体的数量 具有该隐性性状的个体全部是雄性 具有该隐性性状的雌性个体和雄性个体数量几乎相等

熟练运用分离定律和自由组合定律及生物变异的原理等,通过合理选择育种方案、检测手段、推理方法等,解释常规遗传学技术在现实生产生活中的应用。

1.(不定项)(2021·淄博高三三模)某农作物为严格自花受粉的二倍体植物,杂种优势显著。为方便杂交制种,研究人员利用基因工程构建了该植物的雄性不育保持系(如右图)。在雄性不育保持系中,A为雄性可育基因,被敲除后的A基因不再具有A基因功能,记为A KO,无A基因时雄蕊不能发育;R/r基因分别控制种皮的褐色和黄色,D/d基因控制花粉的育性,含D基因的花粉败育。上述基因在染色体上紧密连锁,减数分裂时不发生交叉互换。下列说法正确的是( )

A.该雄性不育保持系自交时,可育花粉的基因型有2种

B.该雄性不育保持系自交后,子代出现雄性不育保持系的概率为1/2

C.该雄性不育保持系所结的种子中,褐色种子与黄色种子的比约为3∶1

D.杂交制种时,应将黄色种子与其他品系种子间行种植并完成杂交

BD [由题干信息“A为雄性可育基因,被敲除后的A基因不再具有A基因功能,记为A KO(简计为O)”,所以该植株可以产生两种配子ARD和Ord。该植株自交时可以产生的花粉基因型有ARD(花粉败育)和Ord(可育),所以可育的花粉有1种,植株自交时,雌性个体可以产生ARD和Ord的2种配子,比例为1∶1,雄性个体产生ARD(不育)和Ord的配子,所以子代的基因型有ARD/Ord,Ord/Ord(雄蕊不能发育)两种,比例为1∶1,保持系只有ARD/Ord,概率为1/2,A错误,B正确;据B项分析,所结的种子中Rr∶rr=1∶1,所以褐色∶黄色为1∶1,C错误;黄色个体的基因型中没有A基因,故雄蕊不能发育,杂交制种时,应将黄色种子(其个体雄蕊不能发育)与其他品系种子间行种植并完成杂交,省去了去雄的工作,D正确。]

2.(不定项)某家族有两种遗传病(如图1):蚕豆病是伴X染色体显性遗传(用E、e表示),但女性携带者表现正常;β地中海贫血是由于11号染色体上β-基因突变导致血红蛋白结构异常,基因型与表型的关系如下表所示;β基因片段进行PCR扩增后的产物电泳结果如图2所示。下列叙述不正确的是( )

图1

图2

基因型 表型

β-β-或β+β-或β0β- 无异常

β+β0 中间型地贫

β0β0或β+β+ 重型地贫

A.β-基因突变可产生β+基因和β0基因,体现了基因突变的可逆性

B.图1中Ⅱ 8基因型有β+β-XeY或β0β-XeY或β-β-XeY

C.若图1中Ⅱ 9已怀孕,则M个体出现蚕豆病的概率是1/4

D.适龄生育可预防M出现β地中海贫血和蚕豆病

ACD [β-基因突变可产生β+基因和β0基因,体现了基因突变的不定向性,A错误;Ⅱ 8为表型正常的男性,故不携带蚕豆病致病基因,即为XeY。由图2及图示信息可知,Ⅰ1、Ⅰ2的基因型为β+β-或β0β-,而表型正常的β基因型为β-β-或β+β-或β0β-,即图1中Ⅱ 8基因型有β+β-XeY或β0β-XeY或β-β-XeY,B正确;仅考虑基因E和e,Ⅱ 9表现正常且Ⅱ 10患蚕豆病,故亲本的基因型为XeY和XEXe,因此Ⅱ 9为携带者的概率为1/2,Ⅱ 8表现正常,因此Ⅱ 8的基因型为XeY,因此子代患蚕豆病(XEY)的概率为1/2×1/4=1/8,C错误;β地中海贫血和蚕豆病由基因控制,来源于亲本遗传,个体含有的遗传信息和年龄无关,因此适龄生育不会改变两种病的发病率,D错误。]

3.青光眼是导致人类失明的三大致盲眼病之一,其中发育性青光眼(婴幼儿型和青少年型)具有明显家族遗传倾向。如图是某家系发育性青光眼的系谱图。

(1)经检测发现Ⅰ2无致病基因,可知发育性青光眼是____________________遗传病。在患者家族中男女发病率________________(填“不同”或“相同”)。

(2)检查发现,发育性青光眼患者角膜小梁细胞中M蛋白异常。为研究其病因,研究者用含红色荧光蛋白基因R的质粒、正常人M蛋白基因(M+)或青光眼患者M蛋白基因(M-),构建基因表达载体,分别导入动物细胞中进行培养,实验分组及检测结果如表。

(— —表示含荧光蛋白基因和M蛋白基因的质粒片段,此时两基因表达的产物是一个整体。)

1组 2组 3组

导入动物细胞质粒 —— — — — —

荧光检测 细胞内 有红色荧光 有红色荧光 有红色荧光

培养液 无荧光 有红色荧光 无荧光

①红色荧光蛋白在此实验中的作用是______________________________。

②据表推测发育性青光眼的病因:_________________________________

_______________________________________________________________。

③为验证M+和M-的显隐性关系,有同学提出将第2组和第3组的质粒同时导入一个细胞中(基因型为M+M-),此时的荧光分布应为___________________

_____________。系谱图Ⅲ世代中与其结果不同的个体是________。

④现不知基因型为M+M-个体角膜小梁细胞中是否含有正常M蛋白和异常M蛋白,通过荧光检测得以证明。请写出实验思路:_____________________

___________________________________________________________________。

[解析] (1)据题干信息和遗传系谱图分析,已知Ⅰ2无致病基因,则致病基因由Ⅰ1传给下一代并且男女都有患病,所以不可能为隐性遗传病,若为伴X染色体显性遗传病,Ⅱ4应为患者,青光眼只能是常染色体显性遗传病,其遗传与性别无关,所以在男女中发病率相同。

(2)①红色荧光蛋白在此实验中的作用是示踪M蛋白的分布与去向。②根据表格分析,2组、3组检测结果不同,3组培养液无荧光,说明发育性青光眼的病因是M蛋白基因异常导致其指导合成的M蛋白异常,不能正常地分泌到小梁细胞外而在细胞中积累,最终导致角膜小梁细胞功能异常。③此问与(1)问中判断出遗传方式为常染色体显性遗传相关联,应该验证致病基因为显性基因。基因型M+M-为青光眼患者,检测结果与3组相同,即细胞内有红色荧光,培养液中无荧光;Ⅲ世代中正常个体3、4与该检测结果应该不同。④将M+基因、M-基因分别与控制不同颜色荧光蛋白基因构建表达载体,同时导入动物细胞培养,观察细胞内荧光颜色就可得知基因是否表达。

[答案] (1)常染色体显性 相同 (2)①示踪M蛋白的分布与去向 ②M蛋白基因异常导致其指导合成的M蛋白异常,不能正常地分泌到小梁细胞外而在细胞中积累,最终导致角膜小梁细胞功能异常 ③细胞内有红色荧光,培养液中无荧光 3、4 ④将M+基因、M-基因分别与控制不同颜色荧光蛋白基因构建表达载体,同时导入动物细胞培养,观察细胞内荧光颜色

1/13

同课章节目录