2023届高考生物复习专题课件遗传的异常现象分析与特殊分离比(41张)

文档属性

| 名称 | 2023届高考生物复习专题课件遗传的异常现象分析与特殊分离比(41张) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 496.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2023-03-30 09:28:56 | ||

图片预览

文档简介

(共42张PPT)

2023届高考生物复习专题课件★★

遗传的异常现象分析与特殊分离比

知识整合

1.基因分离定律中的“特殊分离比”

正常条件下,子一代(Aa)自交,子二代分离比为 3∶1。在以下特殊情况时会出现异常分离比,但该对等位基因的遗传仍遵循基因分离定律。

(1)某种配子完全致死或部分致死。例:当A型配子50%致死时,子一代(Aa)自交,子二代性状分离比为5∶4;当A型雄配子50%致死时,子一代(Aa)自交,子二代性状分离比为2∶1。

(2)某种基因型个体完全致死或部分致死。例:当AA型个体完全致死时,子一代(Aa)自交,子二代性状分离比为2∶1;当AA型个体50%致死时,子一代(Aa)自交,子二代性状分离比为5∶2。

(3)不完全显性:如紫茉莉的红花和白花,显性纯合体AA与杂合体Aa的表型不相同,AA为红色,Aa为粉红色,因此,子二代的表型有3种,红色∶粉红色∶白色=1∶2∶1。

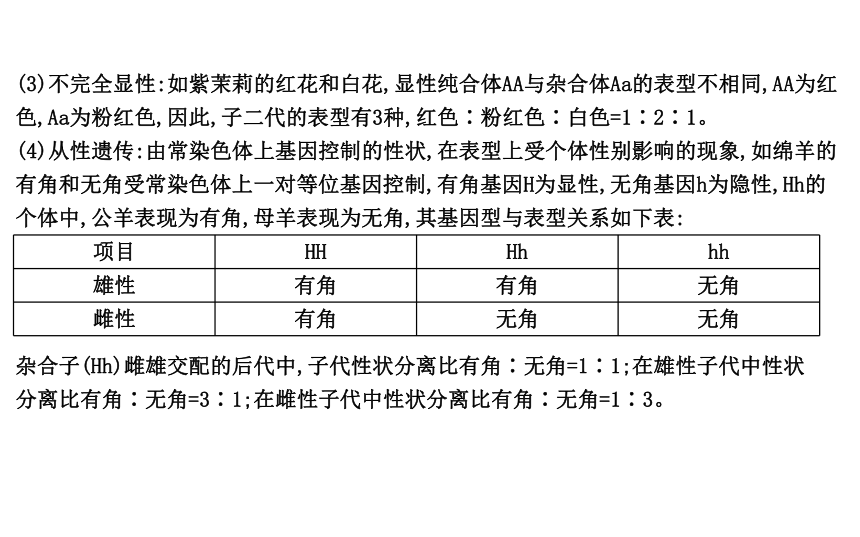

(4)从性遗传:由常染色体上基因控制的性状,在表型上受个体性别影响的现象,如绵羊的有角和无角受常染色体上一对等位基因控制,有角基因H为显性,无角基因h为隐性,Hh的个体中,公羊表现为有角,母羊表现为无角,其基因型与表型关系如下表:

项目 HH Hh hh

雄性 有角 有角 无角

雌性 有角 无角 无角

杂合子(Hh)雌雄交配的后代中,子代性状分离比有角∶无角=1∶1;在雄性子代中性状分离比有角∶无角=3∶1;在雌性子代中性状分离比有角∶无角=1∶3。

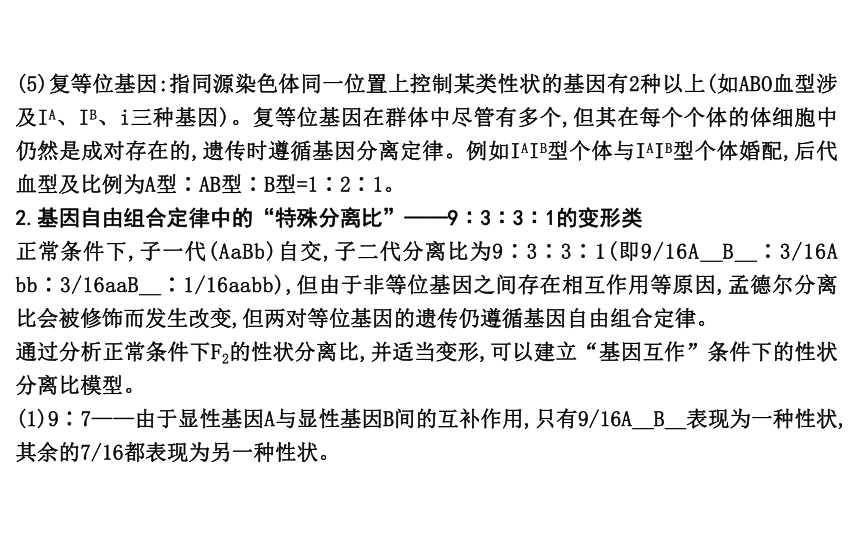

(5)复等位基因:指同源染色体同一位置上控制某类性状的基因有2种以上(如ABO血型涉及IA、IB、i三种基因)。复等位基因在群体中尽管有多个,但其在每个个体的体细胞中仍然是成对存在的,遗传时遵循基因分离定律。例如IAIB型个体与IAIB型个体婚配,后代血型及比例为A型∶AB型∶B型=1∶2∶1。

2.基因自由组合定律中的“特殊分离比”——9∶3∶3∶1的变形类

正常条件下,子一代(AaBb)自交,子二代分离比为9∶3∶3∶1(即9/16A B ∶3/16A bb∶3/16aaB ∶1/16aabb),但由于非等位基因之间存在相互作用等原因,孟德尔分离比会被修饰而发生改变,但两对等位基因的遗传仍遵循基因自由组合定律。

通过分析正常条件下F2的性状分离比,并适当变形,可以建立“基因互作”条件下的性状分离比模型。

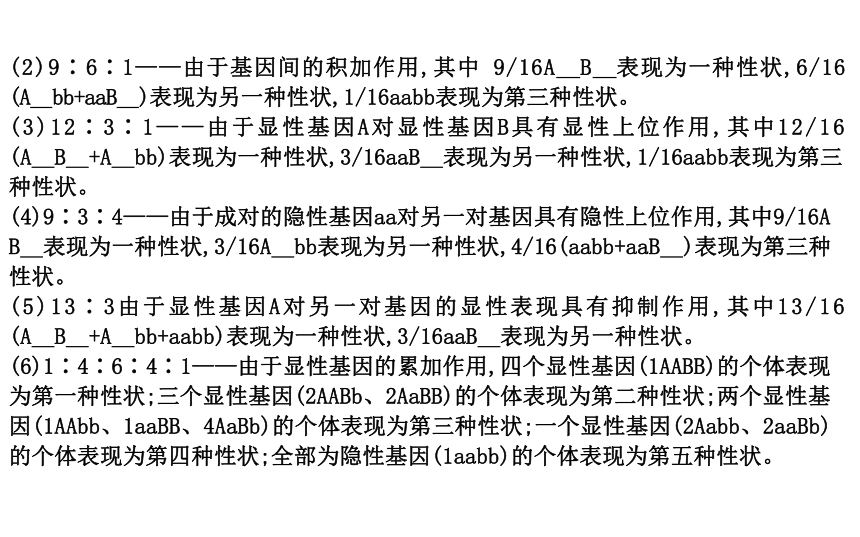

(1)9∶7——由于显性基因A与显性基因B间的互补作用,只有9/16A B 表现为一种性状,其余的7/16都表现为另一种性状。

(2)9∶6∶1——由于基因间的积加作用,其中 9/16A B 表现为一种性状,6/16

(A bb+aaB )表现为另一种性状,1/16aabb表现为第三种性状。

(3)12∶3∶1——由于显性基因A对显性基因B具有显性上位作用,其中12/16

(A B +A bb)表现为一种性状,3/16aaB 表现为另一种性状,1/16aabb表现为第三种性状。

(4)9∶3∶4——由于成对的隐性基因aa对另一对基因具有隐性上位作用,其中9/16A B 表现为一种性状,3/16A bb表现为另一种性状,4/16(aabb+aaB )表现为第三种性状。

(5)13∶3由于显性基因A对另一对基因的显性表现具有抑制作用,其中13/16

(A B +A bb+aabb)表现为一种性状,3/16aaB 表现为另一种性状。

(6)1∶4∶6∶4∶1——由于显性基因的累加作用,四个显性基因(1AABB)的个体表现为第一种性状;三个显性基因(2AABb、2AaBB)的个体表现为第二种性状;两个显性基因(1AAbb、1aaBB、4AaBb)的个体表现为第三种性状;一个显性基因(2Aabb、2aaBb)的个体表现为第四种性状;全部为隐性基因(1aabb)的个体表现为第五种性状。

(7)15∶1——由于显性基因的作用,有显性基因(1AABB、2AABb、2AaBB、1AAbb、1aaBB、4AaBb、2Aabb、2aaBb)的个体表现为一种性状;隐性基因(1aabb)的个体表现为另一种性状。

3.基因自由组合定律中的“特殊分离比”——基因型致死类

(1)6∶3∶2∶1——AA 或 BB型个体致死导致9变为6,其中一个3变为2。

(2)4∶2∶2∶1——AA 和 BB型个体致死导致9变为4,3变为2。

(3)9∶0∶0∶1——单隐性(aa 、 bb)致死导致3变为0。

(4)9∶3∶3∶0——双隐性(aabb)致死导致1变为0。

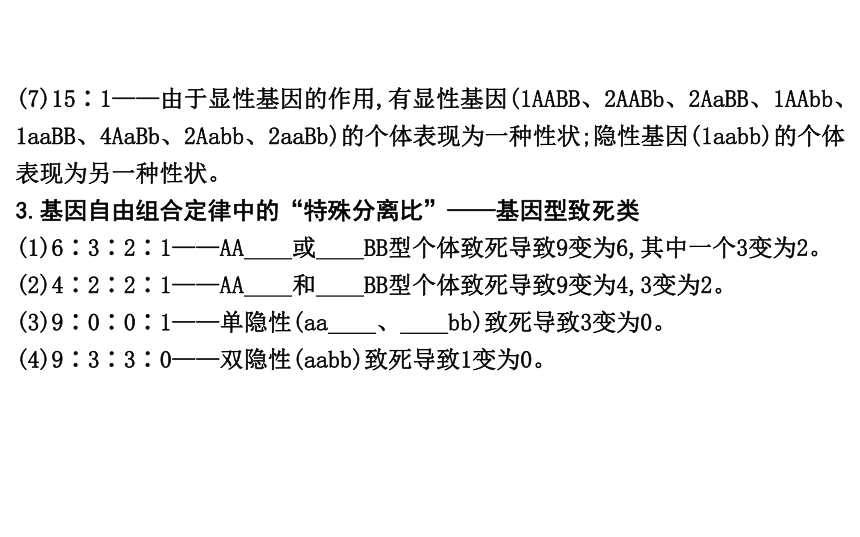

4.基因自由组合定律中的“特殊分离比”——配子致死类

(1)自由组合定律中基因使配子致死,以YyRr个体相互杂交为例可分为以下两种情况:

①某基因型的雌、雄配子均死亡。

如下表:

♀ YR yR Yr yr

YR

yR yyRR YyRr yyRr

Yr YyRr YYrr Yyrr

yr yyRr Yyrr yyrr

YR雌、雄配子致死时:黄圆∶黄皱∶绿圆∶绿皱=2∶3∶3∶1

yR雌、雄配子致死时:黄圆∶黄皱∶绿圆∶绿皱=5∶3∶0∶1

Yr雌、雄配子致死时:黄圆∶黄皱∶绿圆∶绿皱=5∶0∶3∶1

yr雌、雄配子致死时:黄圆∶黄皱∶绿圆∶绿皱=7∶1∶1∶0

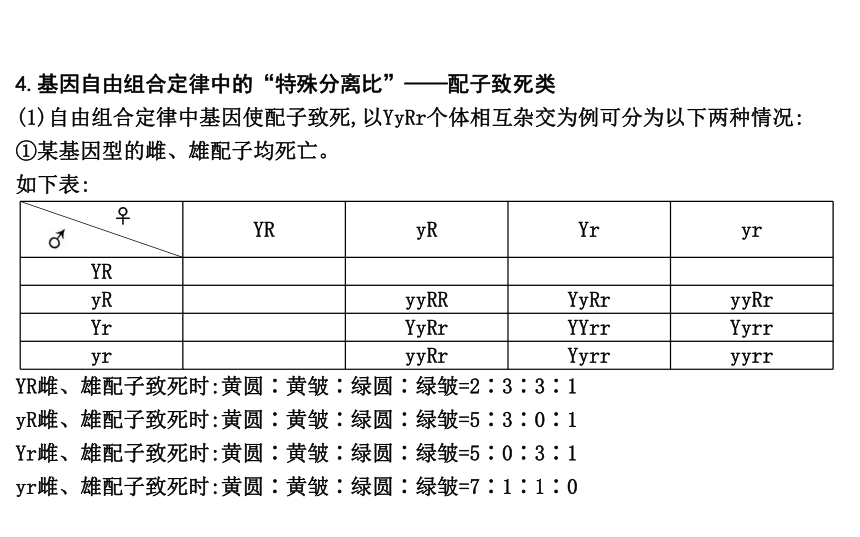

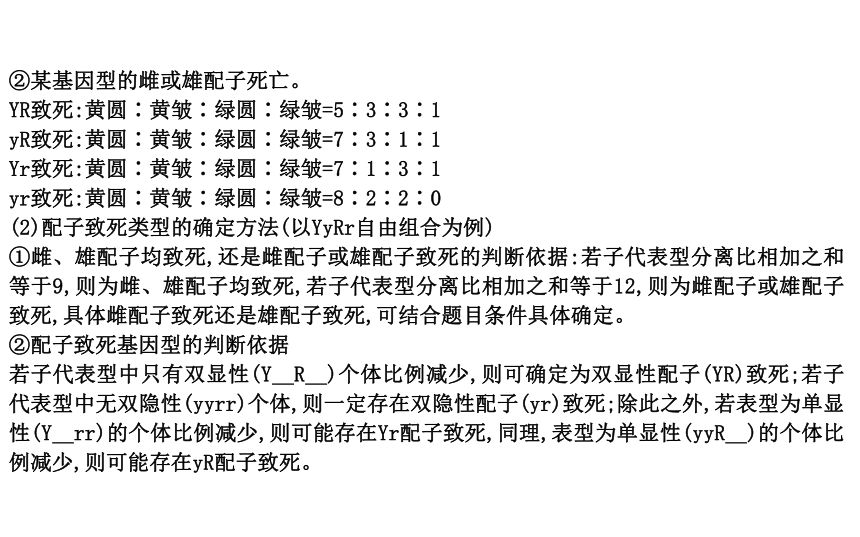

②某基因型的雌或雄配子死亡。

YR致死:黄圆∶黄皱∶绿圆∶绿皱=5∶3∶3∶1

yR致死:黄圆∶黄皱∶绿圆∶绿皱=7∶3∶1∶1

Yr致死:黄圆∶黄皱∶绿圆∶绿皱=7∶1∶3∶1

yr致死:黄圆∶黄皱∶绿圆∶绿皱=8∶2∶2∶0

(2)配子致死类型的确定方法(以YyRr自由组合为例)

①雌、雄配子均致死,还是雌配子或雄配子致死的判断依据:若子代表型分离比相加之和等于9,则为雌、雄配子均致死,若子代表型分离比相加之和等于12,则为雌配子或雄配子致死,具体雌配子致死还是雄配子致死,可结合题目条件具体确定。

②配子致死基因型的判断依据

若子代表型中只有双显性(Y R )个体比例减少,则可确定为双显性配子(YR)致死;若子代表型中无双隐性(yyrr)个体,则一定存在双隐性配子(yr)致死;除此之外,若表型为单显性(Y rr)的个体比例减少,则可能存在Yr配子致死,同理,表型为单显性(yyR )的个体比例减少,则可能存在yR配子致死。

命题探究

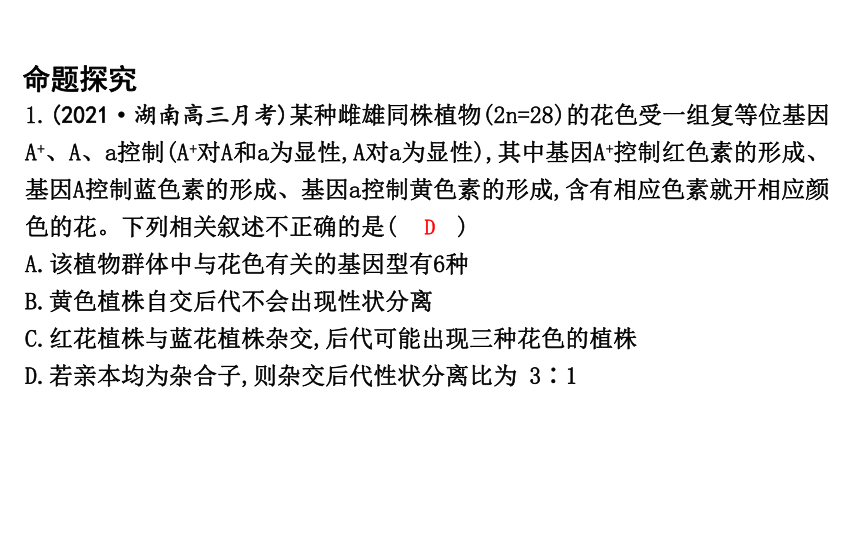

1.(2021·湖南高三月考)某种雌雄同株植物(2n=28)的花色受一组复等位基因A+、A、a控制(A+对A和a为显性,A对a为显性),其中基因A+控制红色素的形成、基因A控制蓝色素的形成、基因a控制黄色素的形成,含有相应色素就开相应颜色的花。下列相关叙述不正确的是( )

A.该植物群体中与花色有关的基因型有6种

B.黄色植株自交后代不会出现性状分离

C.红花植株与蓝花植株杂交,后代可能出现三种花色的植株

D.若亲本均为杂合子,则杂交后代性状分离比为 3∶1

D

解析:该雌雄同株植物群体中与花色有关的基因型有3种纯合的,3种杂合的,共有6种;黄色植株是隐性纯合子,自交后代不会出现性状分离;基因型为A+a的红花植株与基因型为Aa的蓝花植株杂交,后代有三种花色;若亲本基因型分别为A+A、A+a,则后代的性状分离比为3∶1,若亲本基因型分别为A+A、Aa,则后代的性状分离比为 1∶1,若亲本基因型分别为A+a、Aa,则后代性状分离比为2∶1∶1。

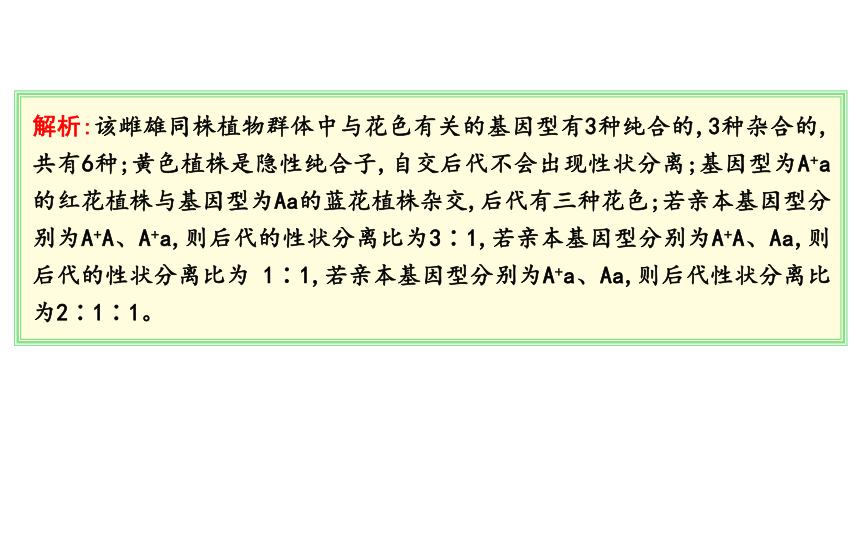

2.(2022·重庆实验中学模拟)某自花传粉植物种群花色由一对等位基因B、b控制,其中基因型BB、Bb、bb花色分别表现红色、粉色、白色,bb个体不具有繁殖能力。一个种群中BB、Bb的数量比是 2∶1,该种群子一代红色、粉色、白色花的植株数量比可能为( )

A.9∶2∶1 B.4∶2∶1

C.3∶2∶1 D.25∶10∶1

解析:种群中BB、Bb的数量比是2∶1,即2/3BB自交后代全是2/3BB,1/3Bb自交后代为 1/3(1/4BB、2/4Bb、1/4bb),则后代的基因型及比例是9/12BB、2/12Bb、1/12bb,即红色∶粉色∶白色=9∶2∶1。

A

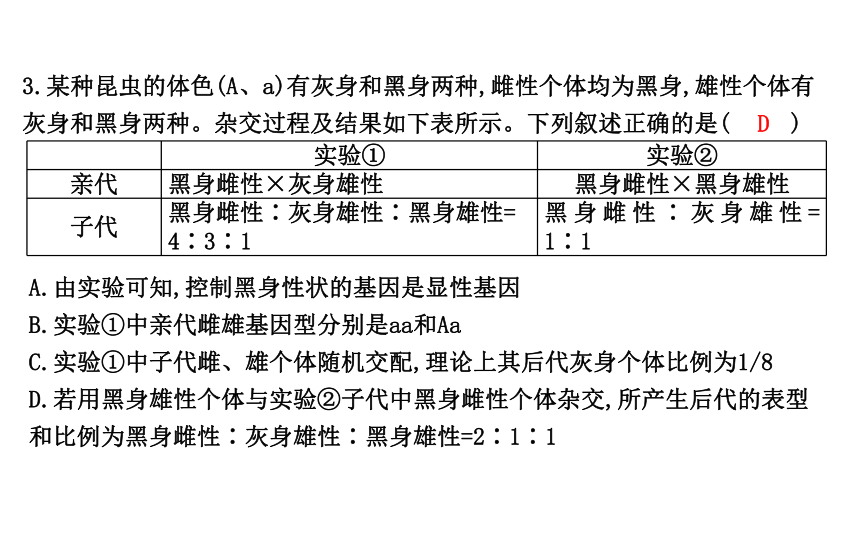

3.某种昆虫的体色(A、a)有灰身和黑身两种,雌性个体均为黑身,雄性个体有灰身和黑身两种。杂交过程及结果如下表所示。下列叙述正确的是( )

实验① 实验②

亲代 黑身雌性×灰身雄性 黑身雌性×黑身雄性

子代 黑身雌性∶灰身雄性∶黑身雄性= 4∶3∶1 黑身雌性∶灰身雄性=

1∶1

A.由实验可知,控制黑身性状的基因是显性基因

B.实验①中亲代雌雄基因型分别是aa和Aa

C.实验①中子代雌、雄个体随机交配,理论上其后代灰身个体比例为1/8

D.若用黑身雄性个体与实验②子代中黑身雌性个体杂交,所产生后代的表型和比例为黑身雌性∶灰身雄性∶黑身雄性=2∶1∶1

D

解析:雌性个体均为黑身,雄性个体有灰身和黑身两种,实验①中,灰身雄性∶黑身雄性=3∶1,说明亲本的基因型为Aa和Aa,雄性中基因型Aa表现为灰身,因此控制黑身性状的基因是隐性基因;实验①中亲代雌雄基因型分别是Aa和Aa;实验①中子代雌、雄个体的基因型分别为AA、Aa和aa,其雌雄配子的种类以及比例都为A∶a=1∶1,因此实验①中子代雌、雄个体随机交配,后代中AA∶Aa∶aa=1∶2∶1,由于灰身个体只出现在雄性中,因此后代灰身个体比例为3/8;黑身雄性个体的基因型为aa,实验②中子代黑身雌性∶灰身雄性=

1∶1,因此亲本的基因型为aa和AA,故子代中黑身雌性个体基因型为Aa,因此两者杂交,后代的基因型为Aa和aa,在雌性中表现为黑身,在雄性中,Aa表现为灰身,aa表现为黑身,因此产生后代的表型和比例为黑身雌性∶灰身雄性∶黑身雄性=2∶1∶1。

4.D基因纯合的苦瓜植株不能产生卵细胞,d基因纯合的植株花粉不能正常发育,杂合子植株完全正常。现有基因型为Dd的苦瓜植株若干作亲本,下列有关叙述错误的是( )

A.若连续自交至F2,则每一代的基因频率都不发生变化

B.若连续自交至F2,则F2中正常植株所占比例为1/2

C.若每代均自由交配至F2,则每一代基因频率都不发生变化

D.若每代均自由交配至F2,则F2中正常植株所占比例为1/2

解析:若连续自交,则只有Dd能自交,因此每一代的基因频率都不发生变化,F2中正常植株Dd所占比例为1/2;每代均自由交配,产生精子D∶d=2∶1,产生卵细胞D∶d=1∶2,后代DD∶Dd∶dd=2∶5∶2,F2中正常植株所占比例为5/9。

D

5.果蝇的两对相对性状灰体和黑体、红眼和白眼分别由等位基因A/a、B/b控制。一对灰体红眼雌雄果蝇杂交得F1,F1中灰体红眼∶灰体白眼∶黑体红眼∶黑体白眼=6∶2∶3∶1,下列有关分析错误的是( )

A.A/a、B/b两对等位基因的遗传遵循基因自由组合定律

B.F1出现6∶2∶3∶1性状分离比的原因是基因型AB的雄配子或雌配子致死

C.通过统计F1中红眼与白眼果蝇的性别可判断B/b是否位于X染色体上

D.任取F1的一只灰体红眼雌蝇,与黑体白眼雄蝇杂交可判断其基因型

B

解析:一对灰体红眼雌雄果蝇杂交,所得F1中灰体红眼∶灰体白眼∶黑体红眼∶黑体白眼=6∶2∶3∶1,是9∶3∶3∶1的变式,故A/a、B/b的遗传遵循基因自由组合定律;若AB的雄配子或雌配子致死,则F1中表型比例为5∶3∶3∶1,导致该性状分离比出现的原因应是基因型AA纯合致死;根据题干信息判断,灰体和红眼均为显性性状,亲本果蝇均为杂合子,若B/b位于X染色体上,则亲本的基因型分别为AaXBXb、AaXBY,F1中雌果蝇均为红眼,雄果蝇红眼∶白眼=1∶1,若B/b位于常染色体上,则亲本的基因型均为AaBb,F1雌、雄果蝇中红眼∶白眼均为3∶1,故统计F1中红眼与白眼果蝇的性别可判断B/b是否位于X染色体上;任取的一只灰体红眼雌蝇基因型可能为AaBB、AaBb(或AaXBXB、AaXBXb),黑体白眼雄蝇的基因型为aabb(或aaXbY),二者杂交即可判断灰体红眼雌蝇的基因型。

解析:根据F1的表型中黄色∶灰色=2∶1,短尾∶长尾=2∶1,判断黄色和短尾都存在纯合致死。黄色短尾亲本为YyDd,能产生4种正常配子;F1中致死个体的基因型共有5种;表型为黄色短尾的小鼠的基因型只有YyDd;F1中的灰色短尾小鼠的基因型为yyDd,雌雄鼠自由交配,F2中灰色短尾鼠占2/3。

6.在小鼠的一个自然种群中,体色有黄色(Y)和灰色(y),尾巴有短尾(D)和长尾(d),两对相对性状的遗传符合基因的自由组合定律。任取一对黄色短尾个体经多次交配,F1的表型为黄色短尾∶黄色长尾∶灰色短尾∶灰色长尾=4∶2∶2∶1。实验中发现有些基因型有致死现象(胚胎致死)。以下说法错误的是( )

A.黄色短尾亲本能产生4种正常配子

B.F1中致死个体的基因型共有4种

C.表型为黄色短尾的小鼠的基因型只有1种

D.若让F1中的灰色短尾雌雄鼠自由交配,则F2中灰色短尾鼠占2/3

B

7.(2021·湖南长沙月考)家蚕有结黄茧和结白茧两个品种,其茧色的遗传如下图所示。下列有关叙述错误的是( )

A.茧色遗传受两对等位基因控制,遵循基因的自由组合定律

B.AaBb的个体为白茧,雌雄杂交,子代中白茧∶黄茧=13∶3

C.基因通过控制酶的合成来控制色素合成进而控制蚕茧的颜色

D.基因型相同的白茧个体交配,子代仍为白茧,这样的基因型有6种

D

解析:分析题图基因与性状的关系可知,黄茧的基因型为aaB ,白茧基因型为A 和aabb。茧色遗传受两对等位基因控制,遵循基因的自由组合定律;AaBb的个体为白茧,雌雄杂交,子代中白茧∶黄茧=(3/4+1/4×1/4)∶

(1/4×3/4)=13∶3;基因通过控制酶的合成来控制色素合成进而控制蚕茧的颜色;基因型相同的白茧个体交配,子代仍为白茧,这样的基因型有AABB、AAbb、AABb、Aabb、aabb共5种。

B

9.某种鼠的体色有三种:黄色、青色、灰色,受两对独立遗传的等位基因(A、a和B、b)控制。A B 表现为青色,A bb表现为灰色,aa 表现为黄色(约50%黄色个体会因黄色素在体内积累过多死亡)。让灰色鼠与黄色鼠杂交,F1全为青色,理论上F2存活个体中青色鼠所占的比例是( )

A.9/16 B.3/4 C.6/7 D.9/14

解析:aa 表现为黄色,可知黄色基因型是aaBB、aaBb、aabb,共有3种。灰色鼠A bb与黄色鼠杂交,F1全为青色A B ,则亲本基因型为黄色aaBB和灰色AAbb,F2个体表型比例应为黄色(aa )∶青色(A B )∶灰色(A bb)=(1/4)∶(9/16)∶(3/16)=4∶9∶3,但由于约50%黄色个体会因黄色素在体内积累过多死亡,所以后代表型比例为黄色∶青色∶灰色=2∶9∶3。理论上F2存活个体中青色鼠所占的比例是9/14。

D

解析:由题可知两对等位基因控制两对相对性状,两对基因独立遗传,符合自由组合定律,已知两对性状的显隐性,F2的表型比例之和不为16,按照正常的F2 9∶3∶3∶1的比例,双显性后代少了7份,因另外3种表型比例正常,不可能是纯合子致死导致,推测应该是基因型为AB的雌、雄配子均不育,只有基因型为Ab和aB的配子结合可以得到双显性个体2份。

(1)F2出现了基因型为aabb个体和A B 的双显性个体,说明F1将按照自由组合定律产生四种配子,逆推F1基因型为AaBb,表现为黄色披针形。

答案:(1)AaBb,黄色披针形

10.观赏植物酢浆草是一种多年生草本植物,两性花。花冠黄色(A)对白色(a)为显性,花冠披针形(B)对长圆形(b)为显性,且两对基因独立遗传。现有两纯种的酢浆草进行杂交得到F1,F1自交得到F2,F2花冠的表型及比例为黄色披针形∶黄色长圆形∶白色披针形∶白色长圆形=2∶3∶3∶1。请回答:

(1)F1的基因型和表型为 。

解析:(2)根据分析可知,出现F2结果的原因是基因型为AB的雌、雄配子均不育,在黄色披针形中,只有基因型为Ab和aB的配子结合可以得到双显性个体,基因型为AaBb,在黄色长圆形中,基因型有AAbb和Aabb,在白色披针形中,基因型有aaBB和aaBb,白色长圆形的基因型为aabb,共计6种基因型,在2∶3∶3∶1中,有3种杂合子基因型:2AaBb、2Aabb、2aaBb,故杂合子占6/9,即2/3。

答案:(2)6 2/3

10.观赏植物酢浆草是一种多年生草本植物,两性花。花冠黄色(A)对白色(a)为显性,花冠披针形(B)对长圆形(b)为显性,且两对基因独立遗传。现有两纯种的酢浆草进行杂交得到F1,F1自交得到F2,F2花冠的表型及比例为黄色披针形∶黄色长圆形∶白色披针形∶白色长圆形=2∶3∶3∶1。请回答:

(2)F2的基因型有 种,其中杂合子所占的比例为 。

解析:(3)稳定遗传的黄色披针形花冠的酢浆草基因型为AABB,因为从(2)分析可知,基因型为AB的配子均不育导致黄色披针形花冠的酢浆草基因型只能为AaBb,常规育种无法在后代中找到AABB个体。

答案:(3)不能 AB配子致死(或AABB合子致死)

10.观赏植物酢浆草是一种多年生草本植物,两性花。花冠黄色(A)对白色(a)为显性,花冠披针形(B)对长圆形(b)为显性,且两对基因独立遗传。现有两纯种的酢浆草进行杂交得到F1,F1自交得到F2,F2花冠的表型及比例为黄色披针形∶黄色长圆形∶白色披针形∶白色长圆形=2∶3∶3∶1。请回答:

(3)市场调查发现,黄色披针形花冠的酢浆草受众广泛。园林技术员若从F2中挑选育种亲本, (填“能”或“不能”)获得稳定遗传的黄色披针形花冠酢浆草,原因是 。

11.(2021·河北卷)我国科学家利用栽培稻(H)与野生稻(D)为亲本,通过杂交育种方法并辅以分子检测技术,选育出了L12和L7两个水稻新品系。L12的12号染色体上带有D的染色体片段(含有耐缺氮基因TD),L7的7号染色体上带有D的染色体片段(含有基因SD),两个品系的其他染色体均来自H(图1)。H的12号和7号染色体相应片段上分别含有基因TH和SH。现将两个品系分别与H杂交,利用分子检测技术对实验一亲本及部分F2的TD/TH基因进行检测,对实验二亲本及部分F2的SD/SH基因进行检测,检测结果以带型表示(图2)。

回答下列问题。

(1)为建立水稻基因组数据库,科学家完成了水稻 条染色体的DNA测序。

解析:分析题意和条带可知,L12的12号染色体上含有耐缺氮基因TD,其基因型为TDTD;L7的7号染色体上含有基因SD,基因型为SDSD;H的12号染色体上的基因为TH,7号染色体上的基因为SH,基因型为SHSHTHTH;TD与TH,SD与SH遵循基因分离和自由组合定律。

(1)水稻为雌雄同株的植物,没有性染色体和常染色体之分,分析题图可知,水稻含有12对同源染色体,即有24条染色体,故对水稻基因组测序,需要完成12条染色体的DNA测序。

答案:(1)12

11.(2021·河北卷)我国科学家利用栽培稻(H)与野生稻(D)为亲本,通过杂交育种方法并辅以分子检测技术,选育出了L12和L7两个水稻新品系。L12的12号染色体上带有D的染色体片段(含有耐缺氮基因TD),L7的7号染色体上带有D的染色体片段(含有基因SD),两个品系的其他染色体均来自H(图1)。H的12号和7号染色体相应片段上分别含有基因TH和SH。现将两个品系分别与H杂交,利用分子检测技术对实验一亲本及部分F2的TD/TH基因进行检测,对实验二亲本及部分F2的SD/SH基因进行检测,检测结果以带型表示(图2)。

回答下列问题。

(2)实验一F2中基因型TDTD对应的是带型 。理论上,F2中产生带型Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ的个体数量比为 。

解析:(2)实验一是将L12(基因型TDTD)与H(基因型THTH)杂交,F1的基因型为TDTH,F2的基因型分别为TDTD∶TDTH∶THTH=1∶2∶1,其中TDTD对应的带型与亲本L12对应的条带相同,即条带Ⅲ,理论上,F2中产生带型Ⅰ∶Ⅱ∶Ⅲ的个体数量比为1∶2∶1。

答案:(2)Ⅲ 1∶2∶1

11.(2021·河北卷)我国科学家利用栽培稻(H)与野生稻(D)为亲本,通过杂交育种方法并辅以分子检测技术,选育出了L12和L7两个水稻新品系。L12的12号染色体上带有D的染色体片段(含有耐缺氮基因TD),L7的7号染色体上带有D的染色体片段(含有基因SD),两个品系的其他染色体均来自H(图1)。H的12号和7号染色体相应片段上分别含有基因TH和SH。现将两个品系分别与H杂交,利用分子检测技术对实验一亲本及部分F2的TD/TH基因进行检测,对实验二亲本及部分F2的SD/SH基因进行检测,检测结果以带型表示(图2)。

回答下列问题。

(3)实验二F2中产生带型α、β和γ的个体数量分别为12、120和108,表明F2群体的基因型比例偏离 定律。进一步研究发现,F1的雌配子均正常,但部分花粉无活性。已知只有一种基因型的花粉异常,推测无活性的花粉带有 (填“SD”或“SH”)基因。

解析:(3)实验二是将L7(基因型SDSD)与H(基因型SHSH)杂交,F1的基因型为SDSH,理论上F2的基因型分别为SDSD∶SDSH∶SHSH=1∶2∶1,其中SDSD对应的带型与亲本L7对应的条带相同,即条带α,SDSH对应条带为β,SHSH对应条带为γ,理论上,F2中产生带型α∶β∶γ的个体数量比为1∶2∶1。实际上F2中产生带型α、β、γ的个体数量分别为12、120和108,表明F2群体的基因型比例偏离分离定律;由题意可知,F1的雌配子均正常,但部分花粉无活性;已知只有一种基因型的花粉异常,而带型α,即SDSD的个体数量很少,可推测无活性的花粉带有SD基因。

答案:(3)(基因)分离 SD

11.(2021·河北卷)我国科学家利用栽培稻(H)与野生稻(D)为亲本,通过杂交育种方法并辅以分子检测技术,选育出了L12和L7两个水稻新品系。L12的12号染色体上带有D的染色体片段(含有耐缺氮基因TD),L7的7号染色体上带有D的染色体片段(含有基因SD),两个品系的其他染色体均来自H(图1)。H的12号和7号染色体相应片段上分别含有基因TH和SH。现将两个品系分别与H杂交,利用分子检测技术对实验一亲本及部分F2的TD/TH基因进行检测,对实验二亲本及部分F2的SD/SH基因进行检测,检测结果以带型表示(图2)。

回答下列问题。

(4)以L7和L12为材料,选育同时带有来自D的7号和12号染色体片段的纯合品系X(图3)。主要实验步骤包括① ;②对最终获得的所有植株进行分子检测,同时具有带型 的植株即为目的植株。

解析:(4)已知TD与TH,SD与SH两对基因分别位于7号和12号染色体上,两对等位基因遵循自由组合定律,以L7和L12为材料,选育同时带有来自D的7号和12号染色体片段的纯合品系X,基因型为SDSDTDTD;同时考虑两对等位基因,可知L7的基因型为SDSDTHTH,L12的基因型为SHSHTDTD,①将L7和L12杂交,获得F1(SDSHTDTH)后自交,②对最终获得的所有植株进行分子检测,同时具有带型α和Ⅲ的植株即为目的植株。

答案:(4)①将L7和L12杂交,获得F1后自交 ②α和Ⅲ

11.(2021·河北卷)我国科学家利用栽培稻(H)与野生稻(D)为亲本,通过杂交育种方法并辅以分子检测技术,选育出了L12和L7两个水稻新品系。L12的12号染色体上带有D的染色体片段(含有耐缺氮基因TD),L7的7号染色体上带有D的染色体片段(含有基因SD),两个品系的其他染色体均来自H(图1)。H的12号和7号染色体相应片段上分别含有基因TH和SH。现将两个品系分别与H杂交,利用分子检测技术对实验一亲本及部分F2的TD/TH基因进行检测,对实验二亲本及部分F2的SD/SH基因进行检测,检测结果以带型表示(图2)。

回答下列问题。

(5)利用X和H杂交得到F1,若F1产生的无活性花粉所占比例与实验二结果相同,雌配子均有活性,则F2中与X基因型相同的个体所占比例为 。

解析:(5)实验二中SDSD∶SDSH∶SHSH=12∶120∶108=1∶10∶9,实验一中TDTD∶TDTH∶THTH=1∶2∶1,利用X(基因型为SDSDTDTD)和H(基因型为SHSHTHTH)杂交得到F1,基因型为SDSHTDTH,若F1产生的SD花粉无活性,所占比例与实验二结果相同,即雄配子类型及比例为:SDTD∶SDTH∶SHTD∶SHTH=1∶1∶9∶9,雌配子均有活性,类型及比例为SDTD∶SDTH∶SHTD∶SHTH=1∶1∶1∶1,则F2中基因型为SDSDTDTD的个体所占比例为1/4×1/20=1/80。

答案:(5)1/80

12.(2020·山东卷)玉米是雌雄同株异花植物,利用玉米纯合雌雄同株品系M培育出雌株突变品系,该突变品系的产生原因是2号染色体上的基因Ts突变为ts,Ts对ts为完全显性。将抗玉米螟的基因A转入该雌株品系中获得甲、乙两株具有玉米螟抗性的植株,但由于A基因插入的位置不同,甲植株的株高表现正常,乙植株矮小。为研究A基因的插入位置及其产生的影响,进行了以下实验:

实验一:品系M(TsTs)×甲(Atsts)→F1中抗螟∶非抗螟约为1∶1

实验二:品系M(TsTs)×乙(Atsts)→F1中抗螟矮株∶非抗螟正常株高约为1∶1

(1)实验一中作为母本的是 ,实验二的F1中非抗螟植株的性别表现为

(填“雌雄同株”“雌株”或“雌雄同株和雌株”)。

解析:(1)据题干信息可知,品系M为雌雄同株,甲为雌株突变品系,因此实验一中作为母本的是甲。实验二的F1中非抗螟植株的基因型为Tsts,Ts对ts为显性,因此该植株为雌雄同株。

答案:(1)甲 雌雄同株

12.(2020·山东卷)玉米是雌雄同株异花植物,利用玉米纯合雌雄同株品系M培育出雌株突变品系,该突变品系的产生原因是2号染色体上的基因Ts突变为ts,Ts对ts为完全显性。将抗玉米螟的基因A转入该雌株品系中获得甲、乙两株具有玉米螟抗性的植株,但由于A基因插入的位置不同,甲植株的株高表现正常,乙植株矮小。为研究A基因的插入位置及其产生的影响,进行了以下实验:

实验一:品系M(TsTs)×甲(Atsts)→F1中抗螟∶非抗螟约为1∶1

实验二:品系M(TsTs)×乙(Atsts)→F1中抗螟矮株∶非抗螟正常株高约为1∶1

(2)选取实验一的F1抗螟植株自交,F2中抗螟雌雄同株∶抗螟雌株∶非抗螟雌雄同株约为 2∶1∶1。由此可知,甲中转入的A基因与ts基因 (填“是”或“不是”)位于同一条染色体上,F2中抗螟雌株的基因型是 。若将F2中抗螟雌雄同株与抗螟雌株杂交,子代的表型及比例为 。

解析:(2)实验一中F1抗螟植株的基因型为ATsts,F2中抗螟雌雄同株∶抗螟雌株∶非抗螟雌雄同株=2∶1∶1,说明甲中转入的A基因与ts基因位于同一条染色体上。F1抗螟植株中A和ts位于一条染色体上,另一条染色体上的基因为Ts,F1抗螟植株自交产生的F2中抗螟雌株的基因型为AAtsts,其产生的配子为Ats,抗螟雌雄同株的基因型为ATsts,其产生的配子为1/2Ats、1/2Ts,二者杂交,子代的基因型及比例为AAtsts∶ATsts=1∶1,表型及比例为抗螟雌株∶抗螟雌雄同株=1∶1。

答案:(2)是 AAtsts 抗螟雌雄同株∶抗螟雌株=1∶1

12.(2020·山东卷)玉米是雌雄同株异花植物,利用玉米纯合雌雄同株品系M培育出雌株突变品系,该突变品系的产生原因是2号染色体上的基因Ts突变为ts,Ts对ts为完全显性。将抗玉米螟的基因A转入该雌株品系中获得甲、乙两株具有玉米螟抗性的植株,但由于A基因插入的位置不同,甲植株的株高表现正常,乙植株矮小。为研究A基因的插入位置及其产生的影响,进行了以下实验:

实验一:品系M(TsTs)×甲(Atsts)→F1中抗螟∶非抗螟约为1∶1

实验二:品系M(TsTs)×乙(Atsts)→F1中抗螟矮株∶非抗螟正常株高约为1∶1

(3)选取实验二的F1抗螟矮株自交,F2中抗螟矮株雌雄同株∶抗螟矮株雌株∶非抗螟正常株高雌雄同株∶非抗螟正常株高雌株约为3∶1∶3∶1,由此可知,乙中转入的A基因

(填“位于”或“不位于”)2号染色体上,理由是 。

F2中抗螟矮株所占比例低于预期值,说明A基因除导致植株矮小外,还对F1的繁殖造成影响,结合实验二的结果推断这一影响最可能是 。F2抗螟矮株中ts基因的频率为 ,为了保存抗螟矮株雌株用于研究,种植F2抗螟矮株使其随机受粉,并仅在雌株上收获籽粒,籽粒种植后发育形成的植株中抗螟矮株雌株所占的比例为 。

解析:(3)实验二中F1抗螟矮株基因型为 ATsts,F2中抗螟矮株雌雄同株∶抗螟矮株雌株∶非抗螟正常株高雌雄同株∶非抗螟正常株高雌株≈3∶1∶3∶1,是(1∶1) (3∶1)的组合,说明两对基因独立遗传,因此乙中转入的A基因不位于2号染色体上。分析F2中性状表现可知,抗螟∶非抗螟≈1∶1,雌雄同株∶雌株≈3∶1,由此可判断含A基因的雌配子或含A基因的雄配子不育,再结合实验二信息(乙可产生正常配子)可推断含A基因的雄配子不育。F2中抗螟矮株的基因型为1/4ATsTs、2/4ATsts、1/4Atsts,ts基因的频率为1/2。F2中抗螟矮株雌株的基因型为 Atsts,抗螟矮株雌雄同株的基因型为1/3ATsTs、2/3ATsts,又含A基因的雄配子不育,因此能受粉的雄配子的基因型为2/3Ts、1/3ts,因此F3中抗螟矮株雌株占1/6。

答案:(3)不位于 抗螟性状与性别性状间是自由组合的,因此A基因不位于Ts、ts基因所在的2号染色体上 含A基因的雄配子不育 1/2 1/6

2023届高考生物复习专题课件★★

遗传的异常现象分析与特殊分离比

知识整合

1.基因分离定律中的“特殊分离比”

正常条件下,子一代(Aa)自交,子二代分离比为 3∶1。在以下特殊情况时会出现异常分离比,但该对等位基因的遗传仍遵循基因分离定律。

(1)某种配子完全致死或部分致死。例:当A型配子50%致死时,子一代(Aa)自交,子二代性状分离比为5∶4;当A型雄配子50%致死时,子一代(Aa)自交,子二代性状分离比为2∶1。

(2)某种基因型个体完全致死或部分致死。例:当AA型个体完全致死时,子一代(Aa)自交,子二代性状分离比为2∶1;当AA型个体50%致死时,子一代(Aa)自交,子二代性状分离比为5∶2。

(3)不完全显性:如紫茉莉的红花和白花,显性纯合体AA与杂合体Aa的表型不相同,AA为红色,Aa为粉红色,因此,子二代的表型有3种,红色∶粉红色∶白色=1∶2∶1。

(4)从性遗传:由常染色体上基因控制的性状,在表型上受个体性别影响的现象,如绵羊的有角和无角受常染色体上一对等位基因控制,有角基因H为显性,无角基因h为隐性,Hh的个体中,公羊表现为有角,母羊表现为无角,其基因型与表型关系如下表:

项目 HH Hh hh

雄性 有角 有角 无角

雌性 有角 无角 无角

杂合子(Hh)雌雄交配的后代中,子代性状分离比有角∶无角=1∶1;在雄性子代中性状分离比有角∶无角=3∶1;在雌性子代中性状分离比有角∶无角=1∶3。

(5)复等位基因:指同源染色体同一位置上控制某类性状的基因有2种以上(如ABO血型涉及IA、IB、i三种基因)。复等位基因在群体中尽管有多个,但其在每个个体的体细胞中仍然是成对存在的,遗传时遵循基因分离定律。例如IAIB型个体与IAIB型个体婚配,后代血型及比例为A型∶AB型∶B型=1∶2∶1。

2.基因自由组合定律中的“特殊分离比”——9∶3∶3∶1的变形类

正常条件下,子一代(AaBb)自交,子二代分离比为9∶3∶3∶1(即9/16A B ∶3/16A bb∶3/16aaB ∶1/16aabb),但由于非等位基因之间存在相互作用等原因,孟德尔分离比会被修饰而发生改变,但两对等位基因的遗传仍遵循基因自由组合定律。

通过分析正常条件下F2的性状分离比,并适当变形,可以建立“基因互作”条件下的性状分离比模型。

(1)9∶7——由于显性基因A与显性基因B间的互补作用,只有9/16A B 表现为一种性状,其余的7/16都表现为另一种性状。

(2)9∶6∶1——由于基因间的积加作用,其中 9/16A B 表现为一种性状,6/16

(A bb+aaB )表现为另一种性状,1/16aabb表现为第三种性状。

(3)12∶3∶1——由于显性基因A对显性基因B具有显性上位作用,其中12/16

(A B +A bb)表现为一种性状,3/16aaB 表现为另一种性状,1/16aabb表现为第三种性状。

(4)9∶3∶4——由于成对的隐性基因aa对另一对基因具有隐性上位作用,其中9/16A B 表现为一种性状,3/16A bb表现为另一种性状,4/16(aabb+aaB )表现为第三种性状。

(5)13∶3由于显性基因A对另一对基因的显性表现具有抑制作用,其中13/16

(A B +A bb+aabb)表现为一种性状,3/16aaB 表现为另一种性状。

(6)1∶4∶6∶4∶1——由于显性基因的累加作用,四个显性基因(1AABB)的个体表现为第一种性状;三个显性基因(2AABb、2AaBB)的个体表现为第二种性状;两个显性基因(1AAbb、1aaBB、4AaBb)的个体表现为第三种性状;一个显性基因(2Aabb、2aaBb)的个体表现为第四种性状;全部为隐性基因(1aabb)的个体表现为第五种性状。

(7)15∶1——由于显性基因的作用,有显性基因(1AABB、2AABb、2AaBB、1AAbb、1aaBB、4AaBb、2Aabb、2aaBb)的个体表现为一种性状;隐性基因(1aabb)的个体表现为另一种性状。

3.基因自由组合定律中的“特殊分离比”——基因型致死类

(1)6∶3∶2∶1——AA 或 BB型个体致死导致9变为6,其中一个3变为2。

(2)4∶2∶2∶1——AA 和 BB型个体致死导致9变为4,3变为2。

(3)9∶0∶0∶1——单隐性(aa 、 bb)致死导致3变为0。

(4)9∶3∶3∶0——双隐性(aabb)致死导致1变为0。

4.基因自由组合定律中的“特殊分离比”——配子致死类

(1)自由组合定律中基因使配子致死,以YyRr个体相互杂交为例可分为以下两种情况:

①某基因型的雌、雄配子均死亡。

如下表:

♀ YR yR Yr yr

YR

yR yyRR YyRr yyRr

Yr YyRr YYrr Yyrr

yr yyRr Yyrr yyrr

YR雌、雄配子致死时:黄圆∶黄皱∶绿圆∶绿皱=2∶3∶3∶1

yR雌、雄配子致死时:黄圆∶黄皱∶绿圆∶绿皱=5∶3∶0∶1

Yr雌、雄配子致死时:黄圆∶黄皱∶绿圆∶绿皱=5∶0∶3∶1

yr雌、雄配子致死时:黄圆∶黄皱∶绿圆∶绿皱=7∶1∶1∶0

②某基因型的雌或雄配子死亡。

YR致死:黄圆∶黄皱∶绿圆∶绿皱=5∶3∶3∶1

yR致死:黄圆∶黄皱∶绿圆∶绿皱=7∶3∶1∶1

Yr致死:黄圆∶黄皱∶绿圆∶绿皱=7∶1∶3∶1

yr致死:黄圆∶黄皱∶绿圆∶绿皱=8∶2∶2∶0

(2)配子致死类型的确定方法(以YyRr自由组合为例)

①雌、雄配子均致死,还是雌配子或雄配子致死的判断依据:若子代表型分离比相加之和等于9,则为雌、雄配子均致死,若子代表型分离比相加之和等于12,则为雌配子或雄配子致死,具体雌配子致死还是雄配子致死,可结合题目条件具体确定。

②配子致死基因型的判断依据

若子代表型中只有双显性(Y R )个体比例减少,则可确定为双显性配子(YR)致死;若子代表型中无双隐性(yyrr)个体,则一定存在双隐性配子(yr)致死;除此之外,若表型为单显性(Y rr)的个体比例减少,则可能存在Yr配子致死,同理,表型为单显性(yyR )的个体比例减少,则可能存在yR配子致死。

命题探究

1.(2021·湖南高三月考)某种雌雄同株植物(2n=28)的花色受一组复等位基因A+、A、a控制(A+对A和a为显性,A对a为显性),其中基因A+控制红色素的形成、基因A控制蓝色素的形成、基因a控制黄色素的形成,含有相应色素就开相应颜色的花。下列相关叙述不正确的是( )

A.该植物群体中与花色有关的基因型有6种

B.黄色植株自交后代不会出现性状分离

C.红花植株与蓝花植株杂交,后代可能出现三种花色的植株

D.若亲本均为杂合子,则杂交后代性状分离比为 3∶1

D

解析:该雌雄同株植物群体中与花色有关的基因型有3种纯合的,3种杂合的,共有6种;黄色植株是隐性纯合子,自交后代不会出现性状分离;基因型为A+a的红花植株与基因型为Aa的蓝花植株杂交,后代有三种花色;若亲本基因型分别为A+A、A+a,则后代的性状分离比为3∶1,若亲本基因型分别为A+A、Aa,则后代的性状分离比为 1∶1,若亲本基因型分别为A+a、Aa,则后代性状分离比为2∶1∶1。

2.(2022·重庆实验中学模拟)某自花传粉植物种群花色由一对等位基因B、b控制,其中基因型BB、Bb、bb花色分别表现红色、粉色、白色,bb个体不具有繁殖能力。一个种群中BB、Bb的数量比是 2∶1,该种群子一代红色、粉色、白色花的植株数量比可能为( )

A.9∶2∶1 B.4∶2∶1

C.3∶2∶1 D.25∶10∶1

解析:种群中BB、Bb的数量比是2∶1,即2/3BB自交后代全是2/3BB,1/3Bb自交后代为 1/3(1/4BB、2/4Bb、1/4bb),则后代的基因型及比例是9/12BB、2/12Bb、1/12bb,即红色∶粉色∶白色=9∶2∶1。

A

3.某种昆虫的体色(A、a)有灰身和黑身两种,雌性个体均为黑身,雄性个体有灰身和黑身两种。杂交过程及结果如下表所示。下列叙述正确的是( )

实验① 实验②

亲代 黑身雌性×灰身雄性 黑身雌性×黑身雄性

子代 黑身雌性∶灰身雄性∶黑身雄性= 4∶3∶1 黑身雌性∶灰身雄性=

1∶1

A.由实验可知,控制黑身性状的基因是显性基因

B.实验①中亲代雌雄基因型分别是aa和Aa

C.实验①中子代雌、雄个体随机交配,理论上其后代灰身个体比例为1/8

D.若用黑身雄性个体与实验②子代中黑身雌性个体杂交,所产生后代的表型和比例为黑身雌性∶灰身雄性∶黑身雄性=2∶1∶1

D

解析:雌性个体均为黑身,雄性个体有灰身和黑身两种,实验①中,灰身雄性∶黑身雄性=3∶1,说明亲本的基因型为Aa和Aa,雄性中基因型Aa表现为灰身,因此控制黑身性状的基因是隐性基因;实验①中亲代雌雄基因型分别是Aa和Aa;实验①中子代雌、雄个体的基因型分别为AA、Aa和aa,其雌雄配子的种类以及比例都为A∶a=1∶1,因此实验①中子代雌、雄个体随机交配,后代中AA∶Aa∶aa=1∶2∶1,由于灰身个体只出现在雄性中,因此后代灰身个体比例为3/8;黑身雄性个体的基因型为aa,实验②中子代黑身雌性∶灰身雄性=

1∶1,因此亲本的基因型为aa和AA,故子代中黑身雌性个体基因型为Aa,因此两者杂交,后代的基因型为Aa和aa,在雌性中表现为黑身,在雄性中,Aa表现为灰身,aa表现为黑身,因此产生后代的表型和比例为黑身雌性∶灰身雄性∶黑身雄性=2∶1∶1。

4.D基因纯合的苦瓜植株不能产生卵细胞,d基因纯合的植株花粉不能正常发育,杂合子植株完全正常。现有基因型为Dd的苦瓜植株若干作亲本,下列有关叙述错误的是( )

A.若连续自交至F2,则每一代的基因频率都不发生变化

B.若连续自交至F2,则F2中正常植株所占比例为1/2

C.若每代均自由交配至F2,则每一代基因频率都不发生变化

D.若每代均自由交配至F2,则F2中正常植株所占比例为1/2

解析:若连续自交,则只有Dd能自交,因此每一代的基因频率都不发生变化,F2中正常植株Dd所占比例为1/2;每代均自由交配,产生精子D∶d=2∶1,产生卵细胞D∶d=1∶2,后代DD∶Dd∶dd=2∶5∶2,F2中正常植株所占比例为5/9。

D

5.果蝇的两对相对性状灰体和黑体、红眼和白眼分别由等位基因A/a、B/b控制。一对灰体红眼雌雄果蝇杂交得F1,F1中灰体红眼∶灰体白眼∶黑体红眼∶黑体白眼=6∶2∶3∶1,下列有关分析错误的是( )

A.A/a、B/b两对等位基因的遗传遵循基因自由组合定律

B.F1出现6∶2∶3∶1性状分离比的原因是基因型AB的雄配子或雌配子致死

C.通过统计F1中红眼与白眼果蝇的性别可判断B/b是否位于X染色体上

D.任取F1的一只灰体红眼雌蝇,与黑体白眼雄蝇杂交可判断其基因型

B

解析:一对灰体红眼雌雄果蝇杂交,所得F1中灰体红眼∶灰体白眼∶黑体红眼∶黑体白眼=6∶2∶3∶1,是9∶3∶3∶1的变式,故A/a、B/b的遗传遵循基因自由组合定律;若AB的雄配子或雌配子致死,则F1中表型比例为5∶3∶3∶1,导致该性状分离比出现的原因应是基因型AA纯合致死;根据题干信息判断,灰体和红眼均为显性性状,亲本果蝇均为杂合子,若B/b位于X染色体上,则亲本的基因型分别为AaXBXb、AaXBY,F1中雌果蝇均为红眼,雄果蝇红眼∶白眼=1∶1,若B/b位于常染色体上,则亲本的基因型均为AaBb,F1雌、雄果蝇中红眼∶白眼均为3∶1,故统计F1中红眼与白眼果蝇的性别可判断B/b是否位于X染色体上;任取的一只灰体红眼雌蝇基因型可能为AaBB、AaBb(或AaXBXB、AaXBXb),黑体白眼雄蝇的基因型为aabb(或aaXbY),二者杂交即可判断灰体红眼雌蝇的基因型。

解析:根据F1的表型中黄色∶灰色=2∶1,短尾∶长尾=2∶1,判断黄色和短尾都存在纯合致死。黄色短尾亲本为YyDd,能产生4种正常配子;F1中致死个体的基因型共有5种;表型为黄色短尾的小鼠的基因型只有YyDd;F1中的灰色短尾小鼠的基因型为yyDd,雌雄鼠自由交配,F2中灰色短尾鼠占2/3。

6.在小鼠的一个自然种群中,体色有黄色(Y)和灰色(y),尾巴有短尾(D)和长尾(d),两对相对性状的遗传符合基因的自由组合定律。任取一对黄色短尾个体经多次交配,F1的表型为黄色短尾∶黄色长尾∶灰色短尾∶灰色长尾=4∶2∶2∶1。实验中发现有些基因型有致死现象(胚胎致死)。以下说法错误的是( )

A.黄色短尾亲本能产生4种正常配子

B.F1中致死个体的基因型共有4种

C.表型为黄色短尾的小鼠的基因型只有1种

D.若让F1中的灰色短尾雌雄鼠自由交配,则F2中灰色短尾鼠占2/3

B

7.(2021·湖南长沙月考)家蚕有结黄茧和结白茧两个品种,其茧色的遗传如下图所示。下列有关叙述错误的是( )

A.茧色遗传受两对等位基因控制,遵循基因的自由组合定律

B.AaBb的个体为白茧,雌雄杂交,子代中白茧∶黄茧=13∶3

C.基因通过控制酶的合成来控制色素合成进而控制蚕茧的颜色

D.基因型相同的白茧个体交配,子代仍为白茧,这样的基因型有6种

D

解析:分析题图基因与性状的关系可知,黄茧的基因型为aaB ,白茧基因型为A 和aabb。茧色遗传受两对等位基因控制,遵循基因的自由组合定律;AaBb的个体为白茧,雌雄杂交,子代中白茧∶黄茧=(3/4+1/4×1/4)∶

(1/4×3/4)=13∶3;基因通过控制酶的合成来控制色素合成进而控制蚕茧的颜色;基因型相同的白茧个体交配,子代仍为白茧,这样的基因型有AABB、AAbb、AABb、Aabb、aabb共5种。

B

9.某种鼠的体色有三种:黄色、青色、灰色,受两对独立遗传的等位基因(A、a和B、b)控制。A B 表现为青色,A bb表现为灰色,aa 表现为黄色(约50%黄色个体会因黄色素在体内积累过多死亡)。让灰色鼠与黄色鼠杂交,F1全为青色,理论上F2存活个体中青色鼠所占的比例是( )

A.9/16 B.3/4 C.6/7 D.9/14

解析:aa 表现为黄色,可知黄色基因型是aaBB、aaBb、aabb,共有3种。灰色鼠A bb与黄色鼠杂交,F1全为青色A B ,则亲本基因型为黄色aaBB和灰色AAbb,F2个体表型比例应为黄色(aa )∶青色(A B )∶灰色(A bb)=(1/4)∶(9/16)∶(3/16)=4∶9∶3,但由于约50%黄色个体会因黄色素在体内积累过多死亡,所以后代表型比例为黄色∶青色∶灰色=2∶9∶3。理论上F2存活个体中青色鼠所占的比例是9/14。

D

解析:由题可知两对等位基因控制两对相对性状,两对基因独立遗传,符合自由组合定律,已知两对性状的显隐性,F2的表型比例之和不为16,按照正常的F2 9∶3∶3∶1的比例,双显性后代少了7份,因另外3种表型比例正常,不可能是纯合子致死导致,推测应该是基因型为AB的雌、雄配子均不育,只有基因型为Ab和aB的配子结合可以得到双显性个体2份。

(1)F2出现了基因型为aabb个体和A B 的双显性个体,说明F1将按照自由组合定律产生四种配子,逆推F1基因型为AaBb,表现为黄色披针形。

答案:(1)AaBb,黄色披针形

10.观赏植物酢浆草是一种多年生草本植物,两性花。花冠黄色(A)对白色(a)为显性,花冠披针形(B)对长圆形(b)为显性,且两对基因独立遗传。现有两纯种的酢浆草进行杂交得到F1,F1自交得到F2,F2花冠的表型及比例为黄色披针形∶黄色长圆形∶白色披针形∶白色长圆形=2∶3∶3∶1。请回答:

(1)F1的基因型和表型为 。

解析:(2)根据分析可知,出现F2结果的原因是基因型为AB的雌、雄配子均不育,在黄色披针形中,只有基因型为Ab和aB的配子结合可以得到双显性个体,基因型为AaBb,在黄色长圆形中,基因型有AAbb和Aabb,在白色披针形中,基因型有aaBB和aaBb,白色长圆形的基因型为aabb,共计6种基因型,在2∶3∶3∶1中,有3种杂合子基因型:2AaBb、2Aabb、2aaBb,故杂合子占6/9,即2/3。

答案:(2)6 2/3

10.观赏植物酢浆草是一种多年生草本植物,两性花。花冠黄色(A)对白色(a)为显性,花冠披针形(B)对长圆形(b)为显性,且两对基因独立遗传。现有两纯种的酢浆草进行杂交得到F1,F1自交得到F2,F2花冠的表型及比例为黄色披针形∶黄色长圆形∶白色披针形∶白色长圆形=2∶3∶3∶1。请回答:

(2)F2的基因型有 种,其中杂合子所占的比例为 。

解析:(3)稳定遗传的黄色披针形花冠的酢浆草基因型为AABB,因为从(2)分析可知,基因型为AB的配子均不育导致黄色披针形花冠的酢浆草基因型只能为AaBb,常规育种无法在后代中找到AABB个体。

答案:(3)不能 AB配子致死(或AABB合子致死)

10.观赏植物酢浆草是一种多年生草本植物,两性花。花冠黄色(A)对白色(a)为显性,花冠披针形(B)对长圆形(b)为显性,且两对基因独立遗传。现有两纯种的酢浆草进行杂交得到F1,F1自交得到F2,F2花冠的表型及比例为黄色披针形∶黄色长圆形∶白色披针形∶白色长圆形=2∶3∶3∶1。请回答:

(3)市场调查发现,黄色披针形花冠的酢浆草受众广泛。园林技术员若从F2中挑选育种亲本, (填“能”或“不能”)获得稳定遗传的黄色披针形花冠酢浆草,原因是 。

11.(2021·河北卷)我国科学家利用栽培稻(H)与野生稻(D)为亲本,通过杂交育种方法并辅以分子检测技术,选育出了L12和L7两个水稻新品系。L12的12号染色体上带有D的染色体片段(含有耐缺氮基因TD),L7的7号染色体上带有D的染色体片段(含有基因SD),两个品系的其他染色体均来自H(图1)。H的12号和7号染色体相应片段上分别含有基因TH和SH。现将两个品系分别与H杂交,利用分子检测技术对实验一亲本及部分F2的TD/TH基因进行检测,对实验二亲本及部分F2的SD/SH基因进行检测,检测结果以带型表示(图2)。

回答下列问题。

(1)为建立水稻基因组数据库,科学家完成了水稻 条染色体的DNA测序。

解析:分析题意和条带可知,L12的12号染色体上含有耐缺氮基因TD,其基因型为TDTD;L7的7号染色体上含有基因SD,基因型为SDSD;H的12号染色体上的基因为TH,7号染色体上的基因为SH,基因型为SHSHTHTH;TD与TH,SD与SH遵循基因分离和自由组合定律。

(1)水稻为雌雄同株的植物,没有性染色体和常染色体之分,分析题图可知,水稻含有12对同源染色体,即有24条染色体,故对水稻基因组测序,需要完成12条染色体的DNA测序。

答案:(1)12

11.(2021·河北卷)我国科学家利用栽培稻(H)与野生稻(D)为亲本,通过杂交育种方法并辅以分子检测技术,选育出了L12和L7两个水稻新品系。L12的12号染色体上带有D的染色体片段(含有耐缺氮基因TD),L7的7号染色体上带有D的染色体片段(含有基因SD),两个品系的其他染色体均来自H(图1)。H的12号和7号染色体相应片段上分别含有基因TH和SH。现将两个品系分别与H杂交,利用分子检测技术对实验一亲本及部分F2的TD/TH基因进行检测,对实验二亲本及部分F2的SD/SH基因进行检测,检测结果以带型表示(图2)。

回答下列问题。

(2)实验一F2中基因型TDTD对应的是带型 。理论上,F2中产生带型Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ的个体数量比为 。

解析:(2)实验一是将L12(基因型TDTD)与H(基因型THTH)杂交,F1的基因型为TDTH,F2的基因型分别为TDTD∶TDTH∶THTH=1∶2∶1,其中TDTD对应的带型与亲本L12对应的条带相同,即条带Ⅲ,理论上,F2中产生带型Ⅰ∶Ⅱ∶Ⅲ的个体数量比为1∶2∶1。

答案:(2)Ⅲ 1∶2∶1

11.(2021·河北卷)我国科学家利用栽培稻(H)与野生稻(D)为亲本,通过杂交育种方法并辅以分子检测技术,选育出了L12和L7两个水稻新品系。L12的12号染色体上带有D的染色体片段(含有耐缺氮基因TD),L7的7号染色体上带有D的染色体片段(含有基因SD),两个品系的其他染色体均来自H(图1)。H的12号和7号染色体相应片段上分别含有基因TH和SH。现将两个品系分别与H杂交,利用分子检测技术对实验一亲本及部分F2的TD/TH基因进行检测,对实验二亲本及部分F2的SD/SH基因进行检测,检测结果以带型表示(图2)。

回答下列问题。

(3)实验二F2中产生带型α、β和γ的个体数量分别为12、120和108,表明F2群体的基因型比例偏离 定律。进一步研究发现,F1的雌配子均正常,但部分花粉无活性。已知只有一种基因型的花粉异常,推测无活性的花粉带有 (填“SD”或“SH”)基因。

解析:(3)实验二是将L7(基因型SDSD)与H(基因型SHSH)杂交,F1的基因型为SDSH,理论上F2的基因型分别为SDSD∶SDSH∶SHSH=1∶2∶1,其中SDSD对应的带型与亲本L7对应的条带相同,即条带α,SDSH对应条带为β,SHSH对应条带为γ,理论上,F2中产生带型α∶β∶γ的个体数量比为1∶2∶1。实际上F2中产生带型α、β、γ的个体数量分别为12、120和108,表明F2群体的基因型比例偏离分离定律;由题意可知,F1的雌配子均正常,但部分花粉无活性;已知只有一种基因型的花粉异常,而带型α,即SDSD的个体数量很少,可推测无活性的花粉带有SD基因。

答案:(3)(基因)分离 SD

11.(2021·河北卷)我国科学家利用栽培稻(H)与野生稻(D)为亲本,通过杂交育种方法并辅以分子检测技术,选育出了L12和L7两个水稻新品系。L12的12号染色体上带有D的染色体片段(含有耐缺氮基因TD),L7的7号染色体上带有D的染色体片段(含有基因SD),两个品系的其他染色体均来自H(图1)。H的12号和7号染色体相应片段上分别含有基因TH和SH。现将两个品系分别与H杂交,利用分子检测技术对实验一亲本及部分F2的TD/TH基因进行检测,对实验二亲本及部分F2的SD/SH基因进行检测,检测结果以带型表示(图2)。

回答下列问题。

(4)以L7和L12为材料,选育同时带有来自D的7号和12号染色体片段的纯合品系X(图3)。主要实验步骤包括① ;②对最终获得的所有植株进行分子检测,同时具有带型 的植株即为目的植株。

解析:(4)已知TD与TH,SD与SH两对基因分别位于7号和12号染色体上,两对等位基因遵循自由组合定律,以L7和L12为材料,选育同时带有来自D的7号和12号染色体片段的纯合品系X,基因型为SDSDTDTD;同时考虑两对等位基因,可知L7的基因型为SDSDTHTH,L12的基因型为SHSHTDTD,①将L7和L12杂交,获得F1(SDSHTDTH)后自交,②对最终获得的所有植株进行分子检测,同时具有带型α和Ⅲ的植株即为目的植株。

答案:(4)①将L7和L12杂交,获得F1后自交 ②α和Ⅲ

11.(2021·河北卷)我国科学家利用栽培稻(H)与野生稻(D)为亲本,通过杂交育种方法并辅以分子检测技术,选育出了L12和L7两个水稻新品系。L12的12号染色体上带有D的染色体片段(含有耐缺氮基因TD),L7的7号染色体上带有D的染色体片段(含有基因SD),两个品系的其他染色体均来自H(图1)。H的12号和7号染色体相应片段上分别含有基因TH和SH。现将两个品系分别与H杂交,利用分子检测技术对实验一亲本及部分F2的TD/TH基因进行检测,对实验二亲本及部分F2的SD/SH基因进行检测,检测结果以带型表示(图2)。

回答下列问题。

(5)利用X和H杂交得到F1,若F1产生的无活性花粉所占比例与实验二结果相同,雌配子均有活性,则F2中与X基因型相同的个体所占比例为 。

解析:(5)实验二中SDSD∶SDSH∶SHSH=12∶120∶108=1∶10∶9,实验一中TDTD∶TDTH∶THTH=1∶2∶1,利用X(基因型为SDSDTDTD)和H(基因型为SHSHTHTH)杂交得到F1,基因型为SDSHTDTH,若F1产生的SD花粉无活性,所占比例与实验二结果相同,即雄配子类型及比例为:SDTD∶SDTH∶SHTD∶SHTH=1∶1∶9∶9,雌配子均有活性,类型及比例为SDTD∶SDTH∶SHTD∶SHTH=1∶1∶1∶1,则F2中基因型为SDSDTDTD的个体所占比例为1/4×1/20=1/80。

答案:(5)1/80

12.(2020·山东卷)玉米是雌雄同株异花植物,利用玉米纯合雌雄同株品系M培育出雌株突变品系,该突变品系的产生原因是2号染色体上的基因Ts突变为ts,Ts对ts为完全显性。将抗玉米螟的基因A转入该雌株品系中获得甲、乙两株具有玉米螟抗性的植株,但由于A基因插入的位置不同,甲植株的株高表现正常,乙植株矮小。为研究A基因的插入位置及其产生的影响,进行了以下实验:

实验一:品系M(TsTs)×甲(Atsts)→F1中抗螟∶非抗螟约为1∶1

实验二:品系M(TsTs)×乙(Atsts)→F1中抗螟矮株∶非抗螟正常株高约为1∶1

(1)实验一中作为母本的是 ,实验二的F1中非抗螟植株的性别表现为

(填“雌雄同株”“雌株”或“雌雄同株和雌株”)。

解析:(1)据题干信息可知,品系M为雌雄同株,甲为雌株突变品系,因此实验一中作为母本的是甲。实验二的F1中非抗螟植株的基因型为Tsts,Ts对ts为显性,因此该植株为雌雄同株。

答案:(1)甲 雌雄同株

12.(2020·山东卷)玉米是雌雄同株异花植物,利用玉米纯合雌雄同株品系M培育出雌株突变品系,该突变品系的产生原因是2号染色体上的基因Ts突变为ts,Ts对ts为完全显性。将抗玉米螟的基因A转入该雌株品系中获得甲、乙两株具有玉米螟抗性的植株,但由于A基因插入的位置不同,甲植株的株高表现正常,乙植株矮小。为研究A基因的插入位置及其产生的影响,进行了以下实验:

实验一:品系M(TsTs)×甲(Atsts)→F1中抗螟∶非抗螟约为1∶1

实验二:品系M(TsTs)×乙(Atsts)→F1中抗螟矮株∶非抗螟正常株高约为1∶1

(2)选取实验一的F1抗螟植株自交,F2中抗螟雌雄同株∶抗螟雌株∶非抗螟雌雄同株约为 2∶1∶1。由此可知,甲中转入的A基因与ts基因 (填“是”或“不是”)位于同一条染色体上,F2中抗螟雌株的基因型是 。若将F2中抗螟雌雄同株与抗螟雌株杂交,子代的表型及比例为 。

解析:(2)实验一中F1抗螟植株的基因型为ATsts,F2中抗螟雌雄同株∶抗螟雌株∶非抗螟雌雄同株=2∶1∶1,说明甲中转入的A基因与ts基因位于同一条染色体上。F1抗螟植株中A和ts位于一条染色体上,另一条染色体上的基因为Ts,F1抗螟植株自交产生的F2中抗螟雌株的基因型为AAtsts,其产生的配子为Ats,抗螟雌雄同株的基因型为ATsts,其产生的配子为1/2Ats、1/2Ts,二者杂交,子代的基因型及比例为AAtsts∶ATsts=1∶1,表型及比例为抗螟雌株∶抗螟雌雄同株=1∶1。

答案:(2)是 AAtsts 抗螟雌雄同株∶抗螟雌株=1∶1

12.(2020·山东卷)玉米是雌雄同株异花植物,利用玉米纯合雌雄同株品系M培育出雌株突变品系,该突变品系的产生原因是2号染色体上的基因Ts突变为ts,Ts对ts为完全显性。将抗玉米螟的基因A转入该雌株品系中获得甲、乙两株具有玉米螟抗性的植株,但由于A基因插入的位置不同,甲植株的株高表现正常,乙植株矮小。为研究A基因的插入位置及其产生的影响,进行了以下实验:

实验一:品系M(TsTs)×甲(Atsts)→F1中抗螟∶非抗螟约为1∶1

实验二:品系M(TsTs)×乙(Atsts)→F1中抗螟矮株∶非抗螟正常株高约为1∶1

(3)选取实验二的F1抗螟矮株自交,F2中抗螟矮株雌雄同株∶抗螟矮株雌株∶非抗螟正常株高雌雄同株∶非抗螟正常株高雌株约为3∶1∶3∶1,由此可知,乙中转入的A基因

(填“位于”或“不位于”)2号染色体上,理由是 。

F2中抗螟矮株所占比例低于预期值,说明A基因除导致植株矮小外,还对F1的繁殖造成影响,结合实验二的结果推断这一影响最可能是 。F2抗螟矮株中ts基因的频率为 ,为了保存抗螟矮株雌株用于研究,种植F2抗螟矮株使其随机受粉,并仅在雌株上收获籽粒,籽粒种植后发育形成的植株中抗螟矮株雌株所占的比例为 。

解析:(3)实验二中F1抗螟矮株基因型为 ATsts,F2中抗螟矮株雌雄同株∶抗螟矮株雌株∶非抗螟正常株高雌雄同株∶非抗螟正常株高雌株≈3∶1∶3∶1,是(1∶1) (3∶1)的组合,说明两对基因独立遗传,因此乙中转入的A基因不位于2号染色体上。分析F2中性状表现可知,抗螟∶非抗螟≈1∶1,雌雄同株∶雌株≈3∶1,由此可判断含A基因的雌配子或含A基因的雄配子不育,再结合实验二信息(乙可产生正常配子)可推断含A基因的雄配子不育。F2中抗螟矮株的基因型为1/4ATsTs、2/4ATsts、1/4Atsts,ts基因的频率为1/2。F2中抗螟矮株雌株的基因型为 Atsts,抗螟矮株雌雄同株的基因型为1/3ATsTs、2/3ATsts,又含A基因的雄配子不育,因此能受粉的雄配子的基因型为2/3Ts、1/3ts,因此F3中抗螟矮株雌株占1/6。

答案:(3)不位于 抗螟性状与性别性状间是自由组合的,因此A基因不位于Ts、ts基因所在的2号染色体上 含A基因的雄配子不育 1/2 1/6

同课章节目录