第16课 三国鼎立 同步分层作业含解析卷

文档属性

| 名称 | 第16课 三国鼎立 同步分层作业含解析卷 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-03-30 14:55:07 | ||

图片预览

文档简介

第16课 三国鼎立

知识点一 官渡之战

1.(2022年湖南怀化)曹操的诗句“白骨露于野,千里无鸡鸣。生民百遗一,念之断人肠”记录了战争给社会带来的巨大灾难。东汉末年,曹操为统一北方打下基础的战役是

A. 赤壁之战 B. 淝水之战 C. 官渡之战 D. 郾城大捷

2.(2022·全国·七年级专题练习)公元200年,曹操和袁绍的军队展开决战。曹操采取声东击西、各个击破的战术,迅速歼灭袁绍军队的主力,为以后统一北方打下基础。这场决战是( )

A.牧野之战 B.长平之战 C.赤壁之战 D.官渡之战

3.(2022·山东聊城·二模)“运筹演谋,鞭挞宇内,北破袁绍,南虏刘琮,东举公孙康,西夷张鲁,九州百郡,十并其八,志绩未究,中世而殒。”这段话评价的是( )

A.刘备 B.孙权 C.诸葛亮 D.曹操

4.(2022·重庆永川·七年级期末)曹操在官渡之战中能以少胜多,其重要原因是( )

A.战术运用恰当 B.武器装备领先 C.袁军兵力较弱 D.袁军不习水战

知识点二 赤壁之战 【重难点】

5.(2022年浙江湖州)《后汉书孝献帝纪》中记载了建安十三年(公元208年)的一次战役:“曹操以舟师伐孙权,权将周瑜败于乌林、赤壁。”该战役

A.发生于公元2世纪初 B.导致前秦统治土崩瓦解

C.奠定了三国鼎立的基础 D.实现了长江以北地区统一

6.(2021年山东临沂中考真题)“臣下只有竭尽全力,到死方休罢了。至于伐魏兴汉究竟是成功还是失败,是顺利还是困难,那不是臣下的智力所能预见的。”(摘自《汉晋春秋》中《后出师表》的白话译文)这句话中的“臣下"所指的我国古代历史人物是

A.霍去病 B.诸葛亮 C.周瑜 D.司马炎

7.(2022·全国·七年级课时练习)历史人物评价常易引发讨论,如对商纣王、曹操、武则天等人,古今史家众说纷纭。尤其是新材料的发现会引发新一波的讨论,以曹操墓的发现为例,一时曾有“不堪寂寞,曹操出土”的说辞。如何正确看待和评价历史人物,是历史学习与研究的重要内容。下列历史人物评价标准和方法,合理的是( )

A.知人论世,以当时当地大多数人的利益为评价标准

B.与时俱进,以今日之价值标准全面衡量前人之是非

C.察言观行,评价历史人物活动应侧重动机而非效果

D.综合考量,看是否符合历史运动趋势推动社会进步

8.(2022·全国·七年级)《三国志》所载:“……战于赤壁,大破之,焚其舟船。先主与吴军水陆并进,追到南郡。时又疾疫,北军多死,曹公引归。”曹操在兵败北撤后,也曾感慨道:“自顷以来,军数征行,或遇疫气,吏士死亡不归,家室怨旷,百姓流离。”关于材料解读正确的是

A.瘟疫是曹军战败的原因之一 B.该战争为曹操统一北方奠定基础

C.该战争为淝水之战 D.该战争标志三国鼎立的形成

9.(2022·全国·七年级专题练习)“烈火西焚魏帝旗,周郎开国虎争时。交兵不假挥长剑,已挫英雄百万师。”唐朝诗人胡曾这首诗描述的是( )

A.官渡之战 B.赤壁之战 C.淝水之战 D.澶州之战

10.三国时期是一个风云变幻、英雄辈出、令人神往的时代。阅读材料,回答问题。

材料一 一心只为酬三顾,取西蜀,定南蛮,水面偏能用火攻。故垒西边,人道是,三国周郎赤壁。乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。江山如画,一时多少豪杰。遥想公瑾当年,小乔初嫁了。雄姿英发。羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭。

﹣﹣苏轼《念奴娇 赤壁怀古》

材料二 他挟天子以令诸侯,采用谋士许攸的计策打败袁军。又消灭了袁绍的残余力量,基本上统一了北方。

请回答:

(1)三国是指哪三国?三国时期,英堆辈出,你最喜欢的是哪一位?请用一句话说明你喜欢的理由(只写人物,不写原因不得分)

(2)材料一中“水面偏能用火攻”是指什么战役?试评述“樯橹灰飞烟灭”的原因。(写出两点即可)

(3)材料二中“他挟天子以令诸侯”的人是指谁?打败袁军的战役名称是什么?

知识点三 三国鼎立 【易错点】

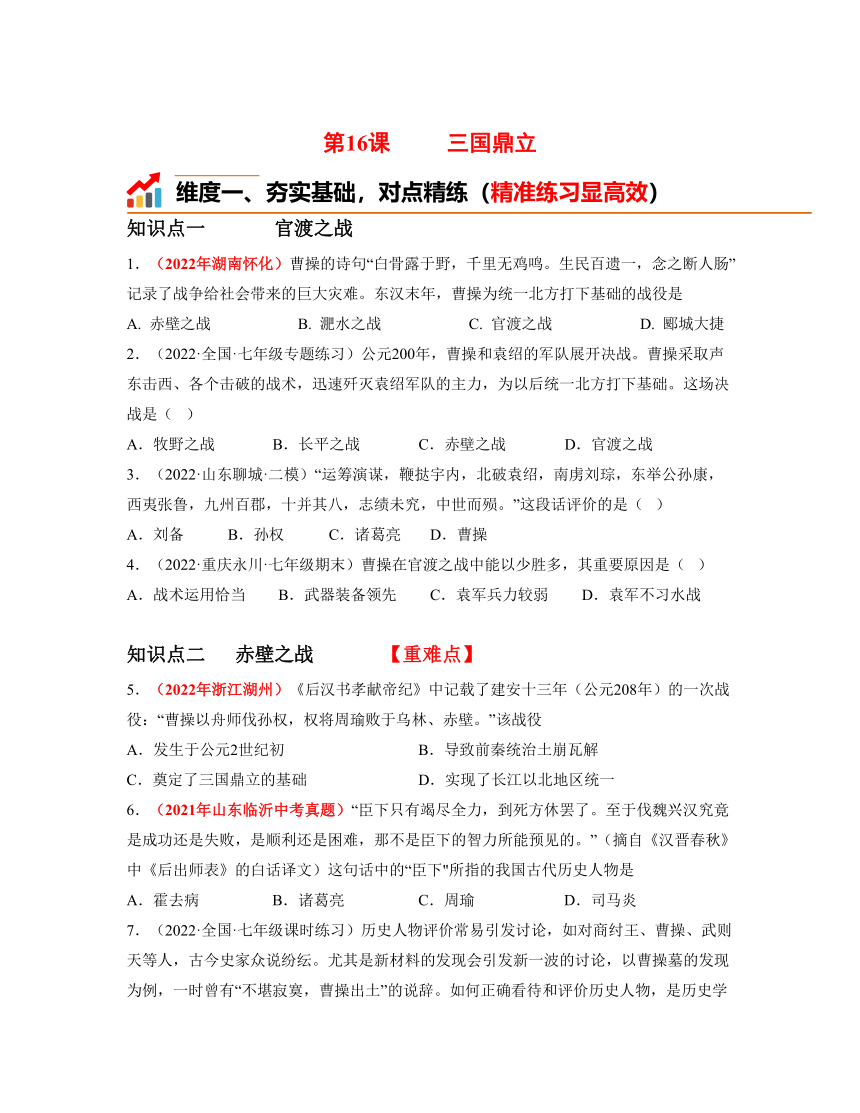

11.(2022·甘肃陇南·一模)图示法是学习历史的一种好方法,它能将复杂的历史较直观地展示出来。下图能直观反映出三国鼎立的形势的是( )

A. B.

C. D.

12.(2022·湖南衡阳·七年级期末)学完三国两晋南北朝时期的历史后,对这一时期基本特征进行概括,你认为最为准确的是:( )

A.群雄并起与国家分裂 B.政权分立与民族交融

C.民族交往与民族团结 D.经济发展与科技进步

13.(2022·四川绵阳·九年级阶段练习)据宋《方舆胜览》记载:汉建安十六年(公元211年)冬,昭烈入蜀,刘璋延至此山,望蜀之全胜,饮酒乐甚,刘备欢曰:“富哉!今日之乐乎!”富乐山因此而得名,被誉为“绵州第一山”。这一史料记载反映的是我国古代哪一阶段的历史( )

A.夏商周时期 B.秦汉时期 C.三国时期 D.隋唐时期

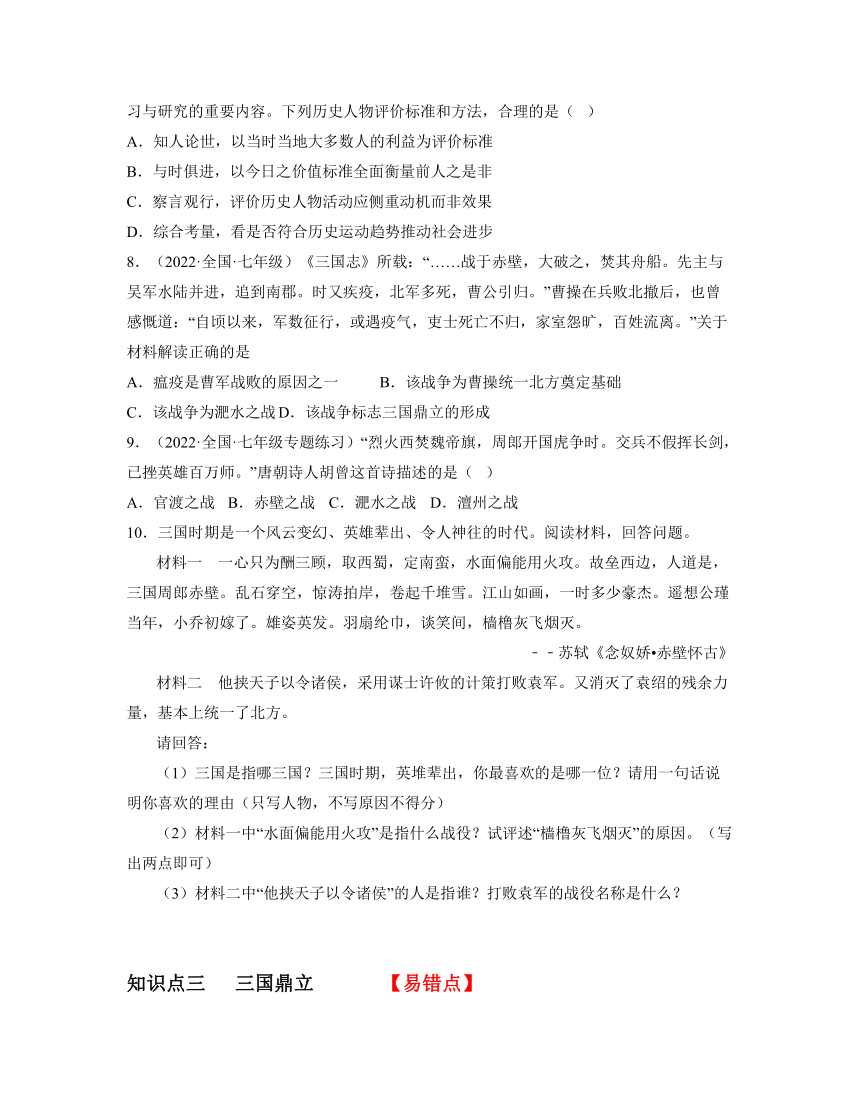

14.(2022·全国·九年级专题练习)仔细观察《三国鼎立形势图》,其中代表“曹魏”政权区域的是( )

15.(2022·山东潍坊·七年级期末)阅读下列材料,请回答。

材料一 官渡之战后,曹操挥笔写下了千古诗篇《龟虽寿》:“神龟虽寿,犹有竟时;腾蛇乘雾,终为土灰。老骥伏枥,志在千里;烈士暮年,壮心不已。”

(1)据所学知识分析,材料一中的“壮心”指的是什么?

材料二 大江东去,浪淘尽,千古风流人物。故垒西边,人道是三国周郎赤壁。乱石穿孔,惊涛拍岸,卷起千堆雪。江山如画,一时多少豪杰。遥想公谨当年,小乔初嫁了,雄姿英发。羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭。故国神游,多情应笑我,早生华发。人生如梦,一樽还酹江月。

——苏轼的《念奴娇·赤壁怀古》

(2)材料二中追忆的是历史上哪次著名的战役?此战役的结果如何?请结合所学知识,分析他们胜败的原因。

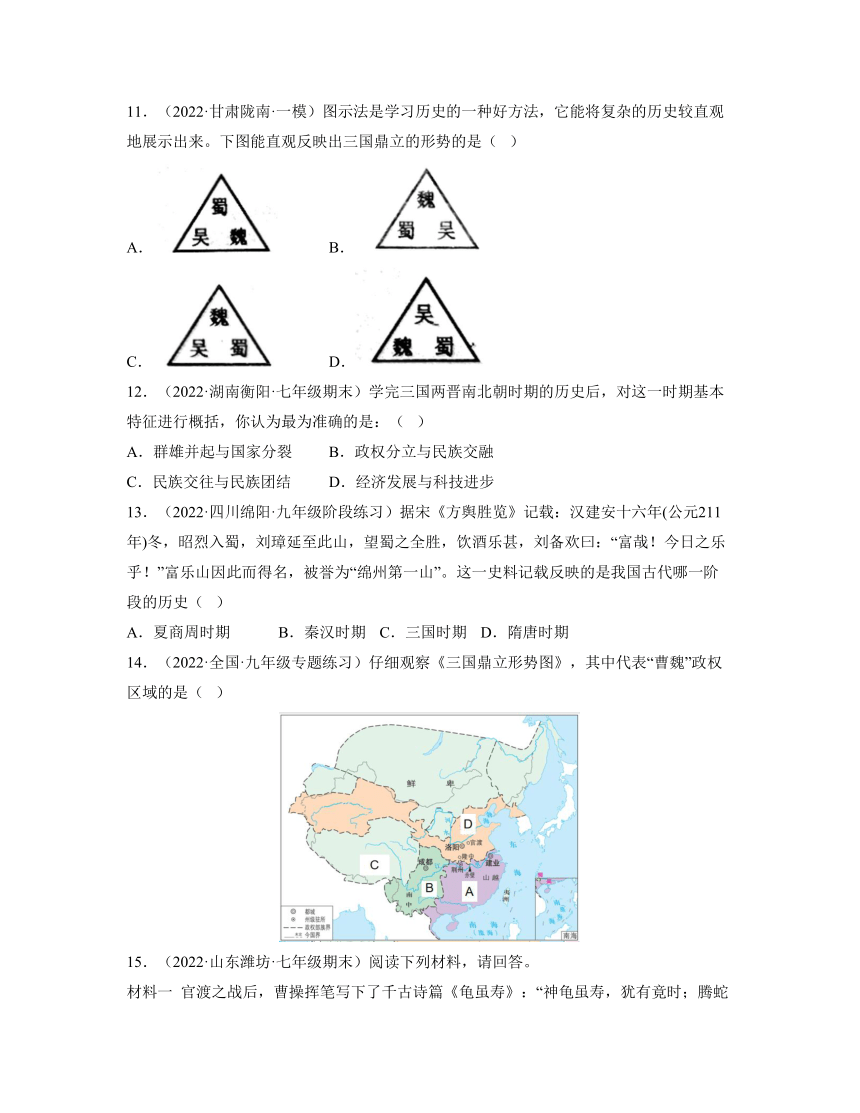

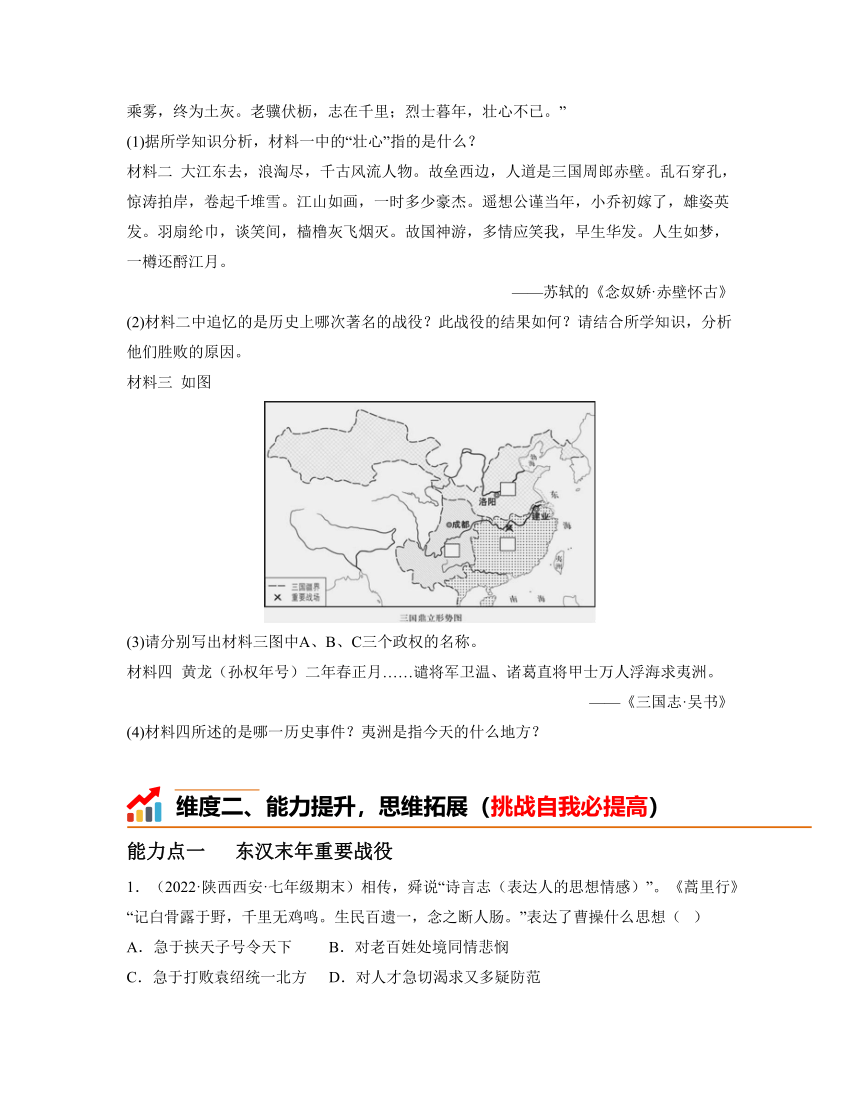

材料三 如图

(3)请分别写出材料三图中A、B、C三个政权的名称。

材料四 黄龙(孙权年号)二年春正月……谴将军卫温、诸葛直将甲士万人浮海求夷洲。

——《三国志·吴书》

(4)材料四所述的是哪一历史事件?夷洲是指今天的什么地方?

能力点一 东汉末年重要战役

1.(2022·陕西西安·七年级期末)相传,舜说“诗言志(表达人的思想情感)”。《蒿里行》“记白骨露于野,千里无鸡鸣。生民百遗一,念之断人肠。”表达了曹操什么思想( )

A.急于挟天子号令天下 B.对老百姓处境同情悲悯

C.急于打败袁绍统一北方 D.对人才急切渴求又多疑防范

2.(2022·江苏宿迁·七年级期末)曹操统一北方的原因有( )

①“挟天子以令诸侯”,取得政治上的主动 ②招揽各种人才 ③实行屯田 ④官渡之战,大败袁绍

A.①② B.①②③④ C.①②③ D.①③④

3.(2022·广东云浮·七年级期末)东汉名士评价曹操是“治世之能臣,乱世之奸雄”。下列说法可以证明曹操是“能臣”的有

①招贤纳士,实行屯田 ②官渡之战后,统一黄河中下游地区

③建立魏,定都洛阳 ④赤壁之战,打败孙权、刘备联军

A.③④ B.①②③ C.①②④ D.①②

4.(2022·山东日照·中考真题)“西望夏口,东望武昌……方其破荆州,下江陵,顺流而东也,舳舻千里,旌旗蔽空,酾酒临江,横槊赋诗,固一世之雄也。"这一场最出自苏轼的名篇,它描述了( )

A.巨鹿之战 B.官渡之战 C.赤壁之战 D.淝水之战

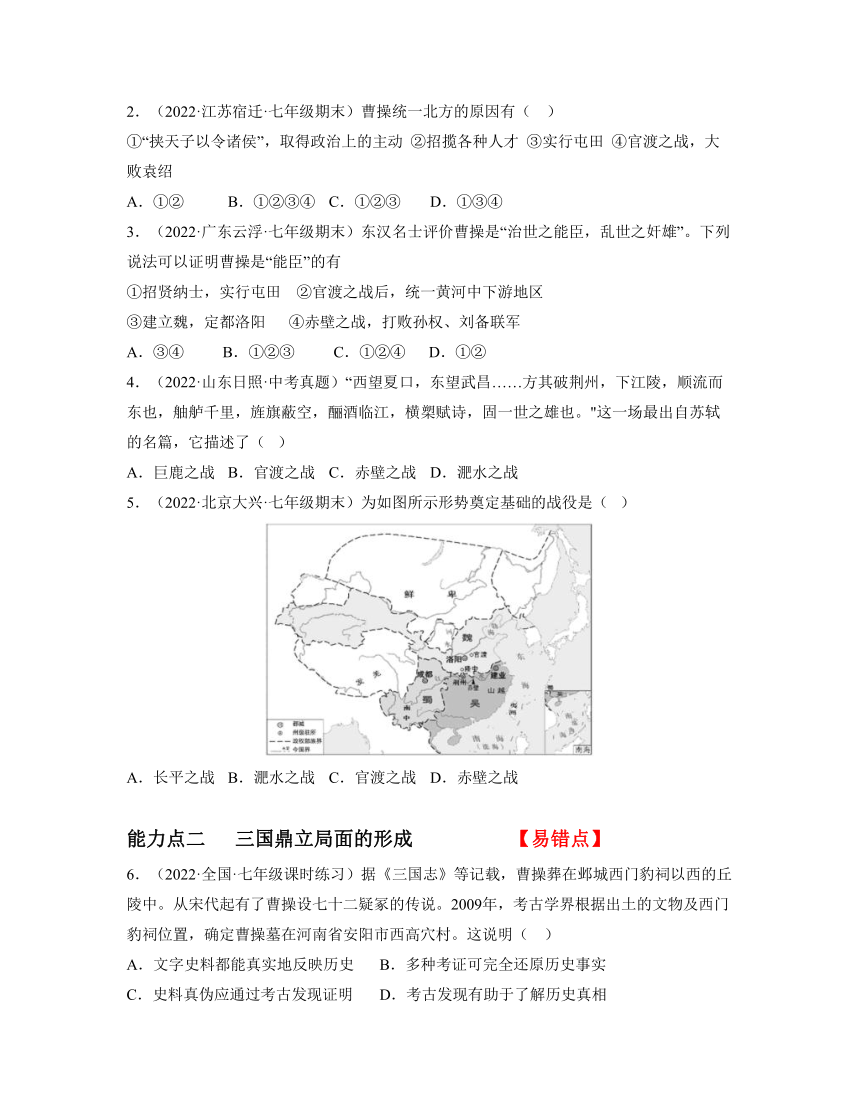

5.(2022·北京大兴·七年级期末)为如图所示形势奠定基础的战役是( )

A.长平之战 B.淝水之战 C.官渡之战 D.赤壁之战

能力点二 三国鼎立局面的形成 【易错点】

6.(2022·全国·七年级课时练习)据《三国志》等记载,曹操葬在邺城西门豹祠以西的丘陵中。从宋代起有了曹操设七十二疑冢的传说。2009年,考古学界根据出土的文物及西门豹祠位置,确定曹操墓在河南省安阳市西高穴村。这说明( )

A.文字史料都能真实地反映历史 B.多种考证可完全还原历史事实

C.史料真伪应通过考古发现证明 D.考古发现有助于了解历史真相

7.(2022·广东·德庆县德庆中学模拟预测)翦伯赞在《中国史纲要》中分析,各个地区封建经济的发展,导致了分裂倾向的加剧,在无数割据者角逐的混乱局面中,出现了魏、蜀、吴三大割据势力,它们削平了较小的割据势力,巩固了内部的统一。据此可知,三国鼎立局面形成的主要原因是( )

A.分裂倾向的加剧 B.均衡局势的打破

C.区域经济的发展 D.局部范围的统一

8.(2022·全国·七年级课时练习)诸葛亮在《隆中对》中指出,今操已拥百万之众,挟天子而令诸侯,此诚不可与争锋;孙权据有江东,已历三世,此可以为援而不可图也;将军若跨有荆、益,外结好孙权,内修政理,……则霸业可成,汉室可兴矣。下列能够证明其策略正确性的是( )

A.三国鼎立局面的形成 B.西晋的统一

C.东晋十六国的对峙 D.南北朝并立

9.(2022·河北张家口·七年级期末)《三字经》是中国儿童启蒙读物,自问世以来,屡经增改。以下节录的是“叙史”部分:“①,始兼并,传二世,楚汉争,高祖兴,②……魏蜀吴,争汉鼎,③,迄两晋……”序号处填入正确的是

A.①汉业建 ②号三国 ③嬴秦氏 B.①号三国 ②汉业建 ③嬴秦氏

C.①嬴秦氏 ②号三国 ③汉业建 D.①嬴秦氏 ②汉业建 ③号三国

10.(2022·重庆涪陵·七年级期末)观察地图,完成下列问题。

(1)识读地图:指出该地图所反映的历史信息。(答出两点以上)

(2)有人指出,与东汉末年州郡割据、战乱不已的局面相比,右图所示局面的形成是一种进步。你是否同意这一观点?请结合相关史实予以简要说明。

素养点一 评价历史人物——唯物史观

1.(2021·内蒙古乌海市·七年级期末)曹操在文学巨著《三国演义》中以“奸雄”形象出现,但历史上的他其实是一个颇有作为的杰出人物。他的“作为”有

①“挟天子以令诸侯”,并招揽人才

②采用屯田的措施发展农业生产

③派将军卫温到达夷洲,加强台湾与内地的联系

④改善民族关系,加速西南地区的开发

A.①③ B.②③ C.③④ D.①②

素养点二 三国时期在中国历史发展中的地位一——历史解释

2.(2020·广东揭西·初一期末)《三字经》是中国传统儿童唐蒙读物,自问世以来,屡经增改。以下节录的是“叙史”部分:“①,始兼并。传二世,楚汉争。高祖兴,②。……魏蜀吴,争汉鼎。③,迄两晋。宋齐继,梁陈承。为南赣,都金黢。北元魏,分东西……”序号处填入正确的是

A.①汉业建 ②号三国 ③嬴秦氏 B.①号三国 ②汉业建 ③嬴秦氏

C.①嬴秦氏 ②号三国 ③汉业建 D.①嬴秦氏 ②汉业建 ③号三国

素养点三 三国鼎立时三国的局势一——时空观念

3.(2021·山东青岛市·七年级期末)观察三国鼎立示意图,对A、B、C三处描述正确的是

A.A处是蜀国,B处亡于280年,C处建立者是曹操

B.A处是魏国,B处亡于260年,C处建立者是曹丕

C.A处是蜀国,B处亡于280年,C处建立者是曹丕

D.A处是蜀国,B处亡于260年,C处建立者是曹操

第16课 三国鼎立

知识点一 官渡之战

1.(2022年湖南怀化)曹操的诗句“白骨露于野,千里无鸡鸣。生民百遗一,念之断人肠”记录了战争给社会带来的巨大灾难。东汉末年,曹操为统一北方打下基础的战役是

A. 赤壁之战 B. 淝水之战 C. 官渡之战 D. 郾城大捷

【答案】C

【解析】根据 所学知识,200年曹操在官渡之战中以少胜多,打败袁绍,为统一北方打下基础,C项正确;赤壁之战为三国鼎立局面形成奠定基础,排除A项;淝水之战是中国历史上著名的以少胜多的战例,拥有绝对优势的前秦败给了东晋,排除B项;郾城大捷是指岳飞指挥岳家军将士以少胜多,在平原旷野地区大败完颜 宗弼(兀术)所统率的金国女真军队主力,取得郾城大捷,排除D项。故选C项。

2.(2022·全国·七年级专题练习)公元200年,曹操和袁绍的军队展开决战。曹操采取声东击西、各个击破的战术,迅速歼灭袁绍军队的主力,为以后统一北方打下基础。这场决战是( )

A.牧野之战 B.长平之战 C.赤壁之战 D.官渡之战

【答案】D

【详解】结合所学知识可知,公元200年,曹操和袁绍的军队在官渡展开决战。曹操采取声东击西.各个击破的战术,迅速歼灭袁绍军队的主力,为以后统一北方打下基础。D项正确;牧野之战,是武王伐纣的决胜战,排除A项;长平之战是发生在公元前260年秦国和赵国之间的一场战争,排除B项;赤壁之战,是指东汉末年孙权、刘备联军在长江赤壁一带大破曹操大军的战役,排除C项。故选D项。

3.(2022·山东聊城·二模)“运筹演谋,鞭挞宇内,北破袁绍,南虏刘琮,东举公孙康,西夷张鲁,九州百郡,十并其八,志绩未究,中世而殒。”这段话评价的是( )

A.刘备 B.孙权 C.诸葛亮 D.曹操

【答案】D

【详解】根据材料“北破袁绍,南虏刘琮,东举公孙康,西夷张鲁”,结合所学知识可知,曹操为统一天下,不断征战,打败袁绍,降服刘琮、公孙康和张鲁等人,D项正确;刘备、孙权、诸葛亮均与材料信息不符,排除ABC三项。故选D项。

4.(2022·重庆永川·七年级期末)曹操在官渡之战中能以少胜多,其重要原因是( )

A.战术运用恰当 B.武器装备领先 C.袁军兵力较弱 D.袁军不习水战

【答案】A

【详解】结合所学知识可知,官渡之战中,曹操能谋善断,焚毁袁绍军粮,取得胜利,A项正确;武器装备相当, 袁军兵力较强,这次战争是陆战,排除BCD三项。故选A项。

知识点二 赤壁之战 【重难点】

5.(2022年浙江湖州)《后汉书孝献帝纪》中记载了建安十三年(公元208年)的一次战役:“曹操以舟师伐孙权,权将周瑜败于乌林、赤壁。”该战役

A.发生于公元2世纪初 B.导致前秦统治土崩瓦解

C.奠定了三国鼎立的基础 D.实现了长江以北地区统一

【答案】C

【解析】据题干关键信息“公元208年”“曹操以舟师伐孙权,权将周瑜败于乌林、赤壁”并结合所学知识可知,材料反映的是赤壁之战。208年孙刘联军在赤壁之战中以少胜多,大败曹操。赤壁之战对当时整个局势有关键性的影响,为三国鼎立局面的形成奠定了基础。C项正确;公元208年是3世纪初,排除A项;导致前秦统治土崩瓦解的是淝水之战,排除B项;赤壁之战并没有实现了长江以北地区统一,排除D项。故选C项。

6.(2021年山东临沂中考真题)“臣下只有竭尽全力,到死方休罢了。至于伐魏兴汉究竟是成功还是失败,是顺利还是困难,那不是臣下的智力所能预见的。”(摘自《汉晋春秋》中《后出师表》的白话译文)这句话中的“臣下"所指的我国古代历史人物是

A.霍去病 B.诸葛亮 C.周瑜 D.司马炎

【答案】B

【详解】根据“臣下只有竭尽全力,到死方休罢了。至于伐魏兴汉究竟是成功还是失败,是顺利还是困难,那不是臣下的智力所能预见的。”“《后出师表》”结合所学知识可知,《后出师表》与诸葛亮讨伐曹魏相关,B符合题意;霍去病是西汉时期的,A排除;CD项与材料中的“臣下”无关,排除。故选择B。

7.(2022·全国·七年级课时练习)历史人物评价常易引发讨论,如对商纣王、曹操、武则天等人,古今史家众说纷纭。尤其是新材料的发现会引发新一波的讨论,以曹操墓的发现为例,一时曾有“不堪寂寞,曹操出土”的说辞。如何正确看待和评价历史人物,是历史学习与研究的重要内容。下列历史人物评价标准和方法,合理的是( )

A.知人论世,以当时当地大多数人的利益为评价标准

B.与时俱进,以今日之价值标准全面衡量前人之是非

C.察言观行,评价历史人物活动应侧重动机而非效果

D.综合考量,看是否符合历史运动趋势推动社会进步

【答案】D

【详解】根据所学可知,历史人物评价标准和方法,唯物史观认为,人的发展、社会的发展是最重要的,因此,综合考量,看是否符合历史运动趋势推动社会进步,D项正确;当地主阶级末落时,就不能因为一个地方地主人数多就维护地主土地所有制,排除A项;以今日之价值标准全面衡量前人之是非,这不是历史唯物主义观点,这是形而上学,排除B项;评价历史人物活动应侧重动机而非效果,这是唯心主义,排除C项。故选D项。

8.(2022·全国·七年级)《三国志》所载:“……战于赤壁,大破之,焚其舟船。先主与吴军水陆并进,追到南郡。时又疾疫,北军多死,曹公引归。”曹操在兵败北撤后,也曾感慨道:“自顷以来,军数征行,或遇疫气,吏士死亡不归,家室怨旷,百姓流离。”关于材料解读正确的是

A.瘟疫是曹军战败的原因之一 B.该战争为曹操统一北方奠定基础

C.该战争为淝水之战 D.该战争标志三国鼎立的形成

【答案】A

【详解】依据题干“……战于赤壁,大破之……时又疾疫,北军多死,曹公引归。”“或遇疫气,吏士死亡不归,家室怨旷,百姓流离。”,可见这场战役是指赤壁之战,而瘟疫是曹操军队战败的原因之一,A正确;为曹操统一北方奠定基础的是官渡之战,B排除;依据题干可知该战役是赤壁之战,此战中孙权、刘备联军大败曹操,而淝水之战是东晋与前秦之间的战争,C排除;赤壁之战为三国鼎立的局面奠定基础,而不是标志三国鼎立的形成,D排除。故选A。

9.(2022·全国·七年级专题练习)“烈火西焚魏帝旗,周郎开国虎争时。交兵不假挥长剑,已挫英雄百万师。”唐朝诗人胡曾这首诗描述的是( )

A.官渡之战 B.赤壁之战 C.淝水之战 D.澶州之战

【答案】B

【详解】依据所学知识可知,烈火借着东风一路向西焚烧着曹操的旗帜,这是周郎为了吴国的建立而进行的一次龙争虎斗。两军交战时他不用动用兵戈,就挫败了曹操的百万雄师,是赤壁之战,B项符合题意;ACD三项不符合题意;所以答案选B。

10.三国时期是一个风云变幻、英雄辈出、令人神往的时代。阅读材料,回答问题。

材料一 一心只为酬三顾,取西蜀,定南蛮,水面偏能用火攻。故垒西边,人道是,三国周郎赤壁。乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。江山如画,一时多少豪杰。遥想公瑾当年,小乔初嫁了。雄姿英发。羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭。

﹣﹣苏轼《念奴娇 赤壁怀古》

材料二 他挟天子以令诸侯,采用谋士许攸的计策打败袁军。又消灭了袁绍的残余力量,基本上统一了北方。

请回答:

(1)三国是指哪三国?三国时期,英堆辈出,你最喜欢的是哪一位?请用一句话说明你喜欢的理由(只写人物,不写原因不得分)

(2)材料一中“水面偏能用火攻”是指什么战役?试评述“樯橹灰飞烟灭”的原因。(写出两点即可)

(3)材料二中“他挟天子以令诸侯”的人是指谁?打败袁军的战役名称是什么?

【答案】(1)魏、蜀、吴;如喜欢曹操,因为他有远大的志向,善于谋略。在官渡之战中以少胜多大败袁绍,统一了北方,促进了北方生产的发展。

(2)赤壁之战;曹军远道奔走,兵士疲惫,军中多是北方人,不服水土,又流行疾病。孙刘联军用火攻,黄盖诈降成功,火烧战船和曹军。

(3)曹操;官渡之战。

【解析】

(1)第一问:三国指的是魏、蜀、吴。根据已学知识可知,220年,曹丕自立为帝,国号魏,都洛阳。221年,刘备在成都称帝,国号汉,史称蜀汉。222年,孙权称王,国号吴,都建业。三国鼎立的局面完全形成。

第二问:本题是开放性题目,言之有理即可。注意,先表态,再说明理由。在阐述原因时要从史实入手。如我喜欢曹操,因为他有远大的志向,“老骥伏枥,志在千里。烈士暮年,壮心不已”,在官渡之战中以少胜多大败袁绍,统一了北方。如我喜欢刘备,礼贤下士,知人善任,三顾茅庐邀请诸葛亮等等。合理即可。

(2)第一问:根据已学知识可知,“水面偏能用火攻”是指赤壁之战。

第二问:根据所学知识可知,赤壁之战中,曹军虽然实力强大,但曹操骄傲轻敌,曹军又多是北方人,不习水战,水土不服。而孙刘联军虽然实力较弱,但将帅同心,指挥正确,战术灵活,采用火攻,黄盖诈降成功,火烧战船和曹军。所以赤壁之战最终曹军战败,孙刘联军获得了胜利。

因此,正确答案是:赤壁之战;曹军远道奔走,兵士疲惫,军中多是北方人,不服水土,又流行疾病。孙刘联军用火攻,黄盖诈降成功,火烧战船和曹军。

(3)第一问:根据所学知识可知,“挟天子以令诸侯”的是曹操。东汉末期,战乱不断,曹操趁乱将汉献帝接到许都,控制皇帝,用皇帝的名义向其他军阀发号施令,获得有利政治地位。

第二问:根据所学知识可知,曹操在官渡之战中打败了袁绍。。东汉献帝建安五年(200年),曹操军与袁绍军相持于官渡,在此展开战略决战。曹操大胜袁军,史称“官渡之战”。此战奠定了曹操统一中国北方的基础。

知识点三 三国鼎立 【易错点】

11.(2022·甘肃陇南·一模)图示法是学习历史的一种好方法,它能将复杂的历史较直观地展示出来。下图能直观反映出三国鼎立的形势的是( )

A. B.

C. D.

【答案】B

【详解】赤壁之战后,曹操退守黄河流域,220年曹丕建立魏国,定都洛阳。221年刘备在成都称帝,国号汉,史称蜀汉。229年孙权称帝,定都建业,国号吴,B项正确;ACD三项不合题意,排除ACD三项。故选B项。

12.(2022·湖南衡阳·七年级期末)学完三国两晋南北朝时期的历史后,对这一时期基本特征进行概括,你认为最为准确的是:( )

A.群雄并起与国家分裂 B.政权分立与民族交融

C.民族交往与民族团结 D.经济发展与科技进步

【答案】B

【详解】根据所学可知,三国两晋南北朝时期,政局动荡,各政权并立,同时各民族交流加强,民族融合增强,B项正确;A项是春秋战国时期,排除A项;三国两晋南北朝时期并没有民族团结,排除C项;当时社会动荡,社会经济与科技发展并不明显,排除D项。故选B项。

13.(2022·四川绵阳·九年级阶段练习)据宋《方舆胜览》记载:汉建安十六年(公元211年)冬,昭烈入蜀,刘璋延至此山,望蜀之全胜,饮酒乐甚,刘备欢曰:“富哉!今日之乐乎!”富乐山因此而得名,被誉为“绵州第一山”。这一史料记载反映的是我国古代哪一阶段的历史( )

A.夏商周时期 B.秦汉时期 C.三国时期 D.隋唐时期

【答案】C

【详解】根据“公元211年”“刘备”可得出这是三国时期,220年,曹丕称帝,定城洛阳,魏国建立;221年,刘备称帝,定城成都,蜀国建立;222年,孙权称王,定城建业(南京),229年,孙权称帝,吴国建立,三国鼎立局面正式形成。C项正确;ABD项错误。故选C项。

14.(2022·全国·九年级专题练习)仔细观察《三国鼎立形势图》,其中代表“曹魏”政权区域的是( )

A.A B.B C.C D.D

【答案】D

【详解】依据图片并结合所学可知,公元208年的赤壁之战,曹操被孙刘联军击败,奠定了三国鼎立的基础,220年,曹丕称帝定都洛阳,史称曹魏,位于北方地区,D的位置是“曹魏”政权区域,D项正确;229年孙权在建业称帝,国号吴,史称东吴,位于江南地区,A的位置是“东吴”的政权区域,排除A项;221年刘备在成都称帝,史称蜀,位于四川地区,B的位置是“蜀”的政权区域,排除B项;C区域属于现在的西藏地区,排除C项。故选D项。

15.(2022·山东潍坊·七年级期末)阅读下列材料,请回答。

材料一 官渡之战后,曹操挥笔写下了千古诗篇《龟虽寿》:“神龟虽寿,犹有竟时;腾蛇乘雾,终为土灰。老骥伏枥,志在千里;烈士暮年,壮心不已。”

(1)据所学知识分析,材料一中的“壮心”指的是什么?

材料二 大江东去,浪淘尽,千古风流人物。故垒西边,人道是三国周郎赤壁。乱石穿孔,惊涛拍岸,卷起千堆雪。江山如画,一时多少豪杰。遥想公谨当年,小乔初嫁了,雄姿英发。羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭。故国神游,多情应笑我,早生华发。人生如梦,一樽还酹江月。

——苏轼的《念奴娇·赤壁怀古》

(2)材料二中追忆的是历史上哪次著名的战役?此战役的结果如何?请结合所学知识,分析他们胜败的原因。

材料三 如图

(3)请分别写出材料三图中A、B、C三个政权的名称。

材料四 黄龙(孙权年号)二年春正月……谴将军卫温、诸葛直将甲士万人浮海求夷洲。

——《三国志·吴书》

(4)材料四所述的是哪一历史事件?夷洲是指今天的什么地方?

【答案】(1)统一中国或平定江南。

(2)赤壁之战。曹操败,孙刘联军胜。曹操:骄傲轻敌,曹军多北方人,不习水战,水土不服;孙刘联军:将帅同心,指挥正确,战术灵活等。(言之有理)

(3)A魏国、B蜀国、C吴国。

(4)孙权派卫温出使夷洲。台湾。

【详解】(1)根据材料“官渡之战后,曹操挥笔写下了千古诗篇《龟虽寿》”结合所学知识,可知曹操的壮心是统一中国或平定江南。

(2)根据材料“大江东去,浪淘尽,千古风流人物。故垒西边,人道是三国周郎赤壁。乱石穿孔,惊涛拍岸,卷起千堆雪。江山如画,一时多少豪杰。遥想公谨当年,小乔初嫁了,雄姿英发。”可知此战役是赤壁之战;根据所学知识,赤壁之战后,曹操败,孙刘联军胜;结合所学知识,赤壁之战曹操失败的原因是:骄傲轻敌,曹军多北方人,不习水战,水土不服;孙刘联军胜利的原因是:将帅同心,指挥正确,战术灵活等。(言之有理)

(3)根据所学知识,A是魏国,曹丕于220年建立,都城在洛阳;B是蜀国,221年刘备建立,都城在成都;C为吴国,222年孙权建立,都城在建业。

(4)根据材料“黄龙(孙权年号)二年春正月……谴将军卫温、诸葛直将甲士万人浮海求夷洲。”可知反映的事件是孙权派卫温出使夷洲;根据所学知识,夷州是今天的台湾。

能力点一 东汉末年重要战役

1.(2022·陕西西安·七年级期末)相传,舜说“诗言志(表达人的思想情感)”。《蒿里行》“记白骨露于野,千里无鸡鸣。生民百遗一,念之断人肠。”表达了曹操什么思想( )

A.急于挟天子号令天下 B.对老百姓处境同情悲悯

C.急于打败袁绍统一北方 D.对人才急切渴求又多疑防范

【答案】B

【详解】根据题干“白骨露于野,千里无鸡鸣。生民百遗一,念之断人肠。”可知,曹操诗中所写的是战争之后,中原一带生产遭到严重破坏,不少地方百里无人烟,这表达了曹操对老百姓处境同情悲悯,B项正确;题干没有涉及急于挟天子号令天下、急于打败袁绍统一北方、对人才急切渴求又多疑防范的信息,排除ACD项。故选B项。

2.(2022·江苏宿迁·七年级期末)曹操统一北方的原因有( )

①“挟天子以令诸侯”,取得政治上的主动 ②招揽各种人才 ③实行屯田 ④官渡之战,大败袁绍

A.①② B.①②③④ C.①②③ D.①③④

【答案】B

【详解】根据所学可知,在东汉末年,群雄割据,但最终由曹操统一北方,这是因为他“挟天子以令诸侯”,取得政治上的主动;招揽各种人才,实行屯田;官渡之战,大败袁绍,①②③④正确。B项正确,排除ACD三项。故选B项。

3.(2022·广东云浮·七年级期末)东汉名士评价曹操是“治世之能臣,乱世之奸雄”。下列说法可以证明曹操是“能臣”的有

①招贤纳士,实行屯田 ②官渡之战后,统一黄河中下游地区

③建立魏,定都洛阳 ④赤壁之战,打败孙权、刘备联军

A.③④ B.①②③ C.①②④ D.①②

【答案】D

【详解】依据所学可知,曹操是东汉末年杰出的政治家和军事家。唯才是举,重视农耕,大兴屯田;200年,曹操与袁绍在官渡决战,曹军以少胜多,歼灭袁军主力,为以后统一北方打下基础;208年曹操率领二十万大军南下,想要统一南北。诸葛亮建议刘备联合孙权共同抗曹,在赤壁打败曹军;220年,曹操的儿子曹丕废掉汉献帝,自称皇帝,国号魏,定都洛阳,东汉结束。所以可以证明曹操是“能臣”的有①②,D项符合题意。③④项排除,由此分析ABC三项均不符合题意,排除,故选D。

4.(2022·山东日照·中考真题)“西望夏口,东望武昌……方其破荆州,下江陵,顺流而东也,舳舻千里,旌旗蔽空,酾酒临江,横槊赋诗,固一世之雄也。"这一场最出自苏轼的名篇,它描述了( )

A.巨鹿之战 B.官渡之战 C.赤壁之战 D.淝水之战

【答案】C

【详解】据材料“西望夏口,东望武昌……方其破荆州,下江陵,顺流而东也,舳舻千里,旌旗蔽空,酾酒临江,横槊赋诗,固一世之雄也。"可知,材料出自苏轼的名篇《前赤壁赋》,它描述了孙刘联军与曹操展开的赤壁之战情景,C项正确;巨鹿之战是秦末大起义中项羽率领数万楚军同 秦军主力在巨鹿(现属邢台地区 )进行的一场重大决战性战役,与材料不符,排除A项;官渡之战是东汉末年曹操军与袁绍军相持于官渡(今河南)展开的战略决战,与材料不符,排除B项;淝水之战,是公元383年东晋和前秦之间发生在淝水(今安徽省寿县)的一场战争,最终东晋大胜前秦军,与材料不符,排除D项。故选C项。

5.(2022·北京大兴·七年级期末)为如图所示形势奠定基础的战役是( )

A.长平之战 B.淝水之战 C.官渡之战 D.赤壁之战

【答案】D

【详解】据图片中的“魏”“蜀”“吴”及所学知识可知,题干图片反映的是三国鼎立;208年,曹操与孙刘联军在赤壁决战,孙刘联军以少胜多,大败曹操;赤壁之战为三国鼎立局面的形成奠定了基础,D项正确;长平之战是秦赵之间进行的战争,与材料无关,排除A项;B享受前秦与东晋之间进行的战争,与材料无关,排除B项;C项是曹操与袁绍之间进行的战争,奠定了曹操统一北方的基础,排除C项。故选D项。

能力点二 三国鼎立局面的形成 【易错点】

6.(2022·全国·七年级课时练习)据《三国志》等记载,曹操葬在邺城西门豹祠以西的丘陵中。从宋代起有了曹操设七十二疑冢的传说。2009年,考古学界根据出土的文物及西门豹祠位置,确定曹操墓在河南省安阳市西高穴村。这说明( )

A.文字史料都能真实地反映历史 B.多种考证可完全还原历史事实

C.史料真伪应通过考古发现证明 D.考古发现有助于了解历史真相

【答案】D

【详解】根据“2009年,考古学界根据出土的文物及西门豹祠位置,确定曹操墓在河南省安阳市西高穴村。”可得出文献记载存在很多疑问,通过考古发现能够帮助探究历史的真相,D项正确;AB项太绝对,排除AB项;史料真伪并不一定都要通过考古发现证明,排除C项。故选D项。

7.(2022·广东·德庆县德庆中学模拟预测)翦伯赞在《中国史纲要》中分析,各个地区封建经济的发展,导致了分裂倾向的加剧,在无数割据者角逐的混乱局面中,出现了魏、蜀、吴三大割据势力,它们削平了较小的割据势力,巩固了内部的统一。据此可知,三国鼎立局面形成的主要原因是( )

A.分裂倾向的加剧 B.均衡局势的打破

C.区域经济的发展 D.局部范围的统一

【答案】C

【详解】根据“各个地区封建经济的发展……出现了魏、蜀、吴三大割据势力”可知,材料认为各个地区封建经济的发展是导致魏、蜀、吴三大割据势力形成的主要原因,C项正确;材料强调三国鼎立局面形成的经济根源,ABD项不符合材料主旨,排除。故选C项。

8.(2022·全国·七年级课时练习)诸葛亮在《隆中对》中指出,今操已拥百万之众,挟天子而令诸侯,此诚不可与争锋;孙权据有江东,已历三世,此可以为援而不可图也;将军若跨有荆、益,外结好孙权,内修政理,……则霸业可成,汉室可兴矣。下列能够证明其策略正确性的是( )

A.三国鼎立局面的形成 B.西晋的统一

C.东晋十六国的对峙 D.南北朝并立

【答案】A

【详解】根据题干和所学知识可知,诸葛亮在《隆中对》中分析了当时的天下形势,认为曹操占有北方,挟天子以令诸侯,刘备暂时不能与之抗衡,而孙权占据江东,刘备可以与孙权结盟,占据荆州、四川等地,再图统一中国、复兴汉室,而最能够证明其策略正确性的是赤壁之战后魏蜀吴三国鼎立局面逐渐形成,A项正确;三国后期,刘备建立的蜀国被曹魏所灭,之后西晋取代曹魏并结束了三国鼎立的局面,不符合题意,排除B项;西晋虽然实现了国家统一,但是西晋很快灭亡,此后又出现东晋十六国的对峙,再之后出现南北朝的对立,排除CD项。故选A项。

9.(2022·河北张家口·七年级期末)《三字经》是中国儿童启蒙读物,自问世以来,屡经增改。以下节录的是“叙史”部分:“①,始兼并,传二世,楚汉争,高祖兴,②……魏蜀吴,争汉鼎,③,迄两晋……”序号处填入正确的是

A.①汉业建 ②号三国 ③嬴秦氏 B.①号三国 ②汉业建 ③嬴秦氏

C.①嬴秦氏 ②号三国 ③汉业建 D.①嬴秦氏 ②汉业建 ③号三国

【答案】D

【详解】依据所学可知,我国朝代先后顺序的口诀为三皇五帝始,尧舜禹相传;夏商与西周,东周分两段;春秋和战国,一统秦两汉;三分魏蜀吴,二晋前后沿。秦王嬴政时期,秦国强大起来,“始兼并”,统一六国,因而①处填写“嬴秦氏”;“高祖兴”是汉高祖于公元前202年建立汉朝,因而后面②处填写“汉业兴”;三国时期连着两晋,因而“迄两晋”前面的③处填写“号三国”,所以D项符合题意。由此分析ABC三项均不符合题意,排除,故选D。

10.(2022·重庆涪陵·七年级期末)观察地图,完成下列问题。

(1)识读地图:指出该地图所反映的历史信息。(答出两点以上)

(2)有人指出,与东汉末年州郡割据、战乱不已的局面相比,右图所示局面的形成是一种进步。你是否同意这一观点?请结合相关史实予以简要说明。

【答案】(1)魏蜀吴形成三国鼎立的局面;魏蜀吴三国的都城、政权部族统治界线;三国周边少数民族分布状况;重要战役发生地点。

(2)同意。

三国鼎立是局部的统一,为全国统一创造了条件,政治局面相对安定,有利于经济的发展和社会的进步。

如:曹魏大力兴修水利;孙吴开发江东,发展了海外贸易,加强了大陆与台湾的联系;蜀汉加速了西南地区的开发。

【解析】(1)(1)根据题干地图,首先要对历史地图的全面识读,从图中整体发现“魏 蜀 吴”三个政权名称,得出此图的名称,即魏蜀吴形成三国鼎立的局面。其次借助都城和部族界等图例,进一步得出历史信息,即魏蜀吴三国的都城、政权部族统治界线。最后关注图中其它细节信息:如“鲜卑”“夷洲”“南海”“赤壁”等与三国时期的相关历史知识可知是三国周边少数民族分布状况;重要战役发生地点。

(2)根据所学知识,东汉末年,郡割据、战乱不已的局面相比,三国鼎立局面,由分裂到局部统一是历史的进步,为全国统一创造了条件;三大政权相互对峙又各自发展,政局相对稳定,促进社会经济的发展。史实如如:曹魏大力兴修水利;孙吴开发江东,发展了海外贸易,加强了大陆与台湾的联系;蜀汉加速了西南地区的开发。

素养点一 评价历史人物——唯物史观

1.(2021·内蒙古乌海市·七年级期末)曹操在文学巨著《三国演义》中以“奸雄”形象出现,但历史上的他其实是一个颇有作为的杰出人物。他的“作为”有

①“挟天子以令诸侯”,并招揽人才

②采用屯田的措施发展农业生产

③派将军卫温到达夷洲,加强台湾与内地的联系

④改善民族关系,加速西南地区的开发

A.①③ B.②③ C.③④ D.①②

【答案】D

【详解】曹操为取得政治上的主动,“挟天子以令诸侯”,并招揽人才,①符合题意;农业生产上,曹操采用屯田措施,组织军队和流亡民众葱丝农业生产,②符合题意;③派将军卫温到达夷洲,加强台湾与内地的联系的是孙权,排除;④改善民族关系,加速西南地区的开发与曹操无关,排除。所以D符合题意,ABC排除。故选择D。

素养点二 三国时期在中国历史发展中的地位一——历史解释

2.(2020·广东揭西·初一期末)《三字经》是中国传统儿童唐蒙读物,自问世以来,屡经增改。以下节录的是“叙史”部分:“①,始兼并。传二世,楚汉争。高祖兴,②。……魏蜀吴,争汉鼎。③,迄两晋。宋齐继,梁陈承。为南赣,都金黢。北元魏,分东西……”序号处填入正确的是

A.①汉业建 ②号三国 ③嬴秦氏 B.①号三国 ②汉业建 ③嬴秦氏

C.①嬴秦氏 ②号三国 ③汉业建 D.①嬴秦氏 ②汉业建 ③号三国

【答案】D

【解析】根据所学知识可知公元前230—前221年,秦王嬴政陆续灭掉了六国,建立起我国历史上第一个统一的中央集权的封建国家—秦朝。秦二世时期,发生了农民起义,推翻了秦朝,建立西汉。东汉后期,诸侯混战,出现了三国鼎立的局面。由此可知①是嬴秦氏,②是汉业建 ③是号三国。故D正确。ABC项不符合题意,排除ABC项。故选D。

素养点三 三国鼎立时三国的局势一——时空观念

3.(2021·山东青岛市·七年级期末)观察三国鼎立示意图,对A、B、C三处描述正确的是

A.A处是蜀国,B处亡于280年,C处建立者是曹操

B.A处是魏国,B处亡于260年,C处建立者是曹丕

C.A处是蜀国,B处亡于280年,C处建立者是曹丕

D.A处是蜀国,B处亡于260年,C处建立者是曹操

【答案】C

【详解】根据“三国鼎立示意图”并结合所学知识可知,220年,曹丕建立魏国,定都洛阳,221年,刘备建立蜀国,定都成都,222年,孙权建立吴国,定都建业,所以A是蜀,B是吴,C是魏,吴国灭亡于280年,魏国的建立者是曹丕,C符合题意;综合上述分析可知ABD项不符,排除。故选C。

知识点一 官渡之战

1.(2022年湖南怀化)曹操的诗句“白骨露于野,千里无鸡鸣。生民百遗一,念之断人肠”记录了战争给社会带来的巨大灾难。东汉末年,曹操为统一北方打下基础的战役是

A. 赤壁之战 B. 淝水之战 C. 官渡之战 D. 郾城大捷

2.(2022·全国·七年级专题练习)公元200年,曹操和袁绍的军队展开决战。曹操采取声东击西、各个击破的战术,迅速歼灭袁绍军队的主力,为以后统一北方打下基础。这场决战是( )

A.牧野之战 B.长平之战 C.赤壁之战 D.官渡之战

3.(2022·山东聊城·二模)“运筹演谋,鞭挞宇内,北破袁绍,南虏刘琮,东举公孙康,西夷张鲁,九州百郡,十并其八,志绩未究,中世而殒。”这段话评价的是( )

A.刘备 B.孙权 C.诸葛亮 D.曹操

4.(2022·重庆永川·七年级期末)曹操在官渡之战中能以少胜多,其重要原因是( )

A.战术运用恰当 B.武器装备领先 C.袁军兵力较弱 D.袁军不习水战

知识点二 赤壁之战 【重难点】

5.(2022年浙江湖州)《后汉书孝献帝纪》中记载了建安十三年(公元208年)的一次战役:“曹操以舟师伐孙权,权将周瑜败于乌林、赤壁。”该战役

A.发生于公元2世纪初 B.导致前秦统治土崩瓦解

C.奠定了三国鼎立的基础 D.实现了长江以北地区统一

6.(2021年山东临沂中考真题)“臣下只有竭尽全力,到死方休罢了。至于伐魏兴汉究竟是成功还是失败,是顺利还是困难,那不是臣下的智力所能预见的。”(摘自《汉晋春秋》中《后出师表》的白话译文)这句话中的“臣下"所指的我国古代历史人物是

A.霍去病 B.诸葛亮 C.周瑜 D.司马炎

7.(2022·全国·七年级课时练习)历史人物评价常易引发讨论,如对商纣王、曹操、武则天等人,古今史家众说纷纭。尤其是新材料的发现会引发新一波的讨论,以曹操墓的发现为例,一时曾有“不堪寂寞,曹操出土”的说辞。如何正确看待和评价历史人物,是历史学习与研究的重要内容。下列历史人物评价标准和方法,合理的是( )

A.知人论世,以当时当地大多数人的利益为评价标准

B.与时俱进,以今日之价值标准全面衡量前人之是非

C.察言观行,评价历史人物活动应侧重动机而非效果

D.综合考量,看是否符合历史运动趋势推动社会进步

8.(2022·全国·七年级)《三国志》所载:“……战于赤壁,大破之,焚其舟船。先主与吴军水陆并进,追到南郡。时又疾疫,北军多死,曹公引归。”曹操在兵败北撤后,也曾感慨道:“自顷以来,军数征行,或遇疫气,吏士死亡不归,家室怨旷,百姓流离。”关于材料解读正确的是

A.瘟疫是曹军战败的原因之一 B.该战争为曹操统一北方奠定基础

C.该战争为淝水之战 D.该战争标志三国鼎立的形成

9.(2022·全国·七年级专题练习)“烈火西焚魏帝旗,周郎开国虎争时。交兵不假挥长剑,已挫英雄百万师。”唐朝诗人胡曾这首诗描述的是( )

A.官渡之战 B.赤壁之战 C.淝水之战 D.澶州之战

10.三国时期是一个风云变幻、英雄辈出、令人神往的时代。阅读材料,回答问题。

材料一 一心只为酬三顾,取西蜀,定南蛮,水面偏能用火攻。故垒西边,人道是,三国周郎赤壁。乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。江山如画,一时多少豪杰。遥想公瑾当年,小乔初嫁了。雄姿英发。羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭。

﹣﹣苏轼《念奴娇 赤壁怀古》

材料二 他挟天子以令诸侯,采用谋士许攸的计策打败袁军。又消灭了袁绍的残余力量,基本上统一了北方。

请回答:

(1)三国是指哪三国?三国时期,英堆辈出,你最喜欢的是哪一位?请用一句话说明你喜欢的理由(只写人物,不写原因不得分)

(2)材料一中“水面偏能用火攻”是指什么战役?试评述“樯橹灰飞烟灭”的原因。(写出两点即可)

(3)材料二中“他挟天子以令诸侯”的人是指谁?打败袁军的战役名称是什么?

知识点三 三国鼎立 【易错点】

11.(2022·甘肃陇南·一模)图示法是学习历史的一种好方法,它能将复杂的历史较直观地展示出来。下图能直观反映出三国鼎立的形势的是( )

A. B.

C. D.

12.(2022·湖南衡阳·七年级期末)学完三国两晋南北朝时期的历史后,对这一时期基本特征进行概括,你认为最为准确的是:( )

A.群雄并起与国家分裂 B.政权分立与民族交融

C.民族交往与民族团结 D.经济发展与科技进步

13.(2022·四川绵阳·九年级阶段练习)据宋《方舆胜览》记载:汉建安十六年(公元211年)冬,昭烈入蜀,刘璋延至此山,望蜀之全胜,饮酒乐甚,刘备欢曰:“富哉!今日之乐乎!”富乐山因此而得名,被誉为“绵州第一山”。这一史料记载反映的是我国古代哪一阶段的历史( )

A.夏商周时期 B.秦汉时期 C.三国时期 D.隋唐时期

14.(2022·全国·九年级专题练习)仔细观察《三国鼎立形势图》,其中代表“曹魏”政权区域的是( )

15.(2022·山东潍坊·七年级期末)阅读下列材料,请回答。

材料一 官渡之战后,曹操挥笔写下了千古诗篇《龟虽寿》:“神龟虽寿,犹有竟时;腾蛇乘雾,终为土灰。老骥伏枥,志在千里;烈士暮年,壮心不已。”

(1)据所学知识分析,材料一中的“壮心”指的是什么?

材料二 大江东去,浪淘尽,千古风流人物。故垒西边,人道是三国周郎赤壁。乱石穿孔,惊涛拍岸,卷起千堆雪。江山如画,一时多少豪杰。遥想公谨当年,小乔初嫁了,雄姿英发。羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭。故国神游,多情应笑我,早生华发。人生如梦,一樽还酹江月。

——苏轼的《念奴娇·赤壁怀古》

(2)材料二中追忆的是历史上哪次著名的战役?此战役的结果如何?请结合所学知识,分析他们胜败的原因。

材料三 如图

(3)请分别写出材料三图中A、B、C三个政权的名称。

材料四 黄龙(孙权年号)二年春正月……谴将军卫温、诸葛直将甲士万人浮海求夷洲。

——《三国志·吴书》

(4)材料四所述的是哪一历史事件?夷洲是指今天的什么地方?

能力点一 东汉末年重要战役

1.(2022·陕西西安·七年级期末)相传,舜说“诗言志(表达人的思想情感)”。《蒿里行》“记白骨露于野,千里无鸡鸣。生民百遗一,念之断人肠。”表达了曹操什么思想( )

A.急于挟天子号令天下 B.对老百姓处境同情悲悯

C.急于打败袁绍统一北方 D.对人才急切渴求又多疑防范

2.(2022·江苏宿迁·七年级期末)曹操统一北方的原因有( )

①“挟天子以令诸侯”,取得政治上的主动 ②招揽各种人才 ③实行屯田 ④官渡之战,大败袁绍

A.①② B.①②③④ C.①②③ D.①③④

3.(2022·广东云浮·七年级期末)东汉名士评价曹操是“治世之能臣,乱世之奸雄”。下列说法可以证明曹操是“能臣”的有

①招贤纳士,实行屯田 ②官渡之战后,统一黄河中下游地区

③建立魏,定都洛阳 ④赤壁之战,打败孙权、刘备联军

A.③④ B.①②③ C.①②④ D.①②

4.(2022·山东日照·中考真题)“西望夏口,东望武昌……方其破荆州,下江陵,顺流而东也,舳舻千里,旌旗蔽空,酾酒临江,横槊赋诗,固一世之雄也。"这一场最出自苏轼的名篇,它描述了( )

A.巨鹿之战 B.官渡之战 C.赤壁之战 D.淝水之战

5.(2022·北京大兴·七年级期末)为如图所示形势奠定基础的战役是( )

A.长平之战 B.淝水之战 C.官渡之战 D.赤壁之战

能力点二 三国鼎立局面的形成 【易错点】

6.(2022·全国·七年级课时练习)据《三国志》等记载,曹操葬在邺城西门豹祠以西的丘陵中。从宋代起有了曹操设七十二疑冢的传说。2009年,考古学界根据出土的文物及西门豹祠位置,确定曹操墓在河南省安阳市西高穴村。这说明( )

A.文字史料都能真实地反映历史 B.多种考证可完全还原历史事实

C.史料真伪应通过考古发现证明 D.考古发现有助于了解历史真相

7.(2022·广东·德庆县德庆中学模拟预测)翦伯赞在《中国史纲要》中分析,各个地区封建经济的发展,导致了分裂倾向的加剧,在无数割据者角逐的混乱局面中,出现了魏、蜀、吴三大割据势力,它们削平了较小的割据势力,巩固了内部的统一。据此可知,三国鼎立局面形成的主要原因是( )

A.分裂倾向的加剧 B.均衡局势的打破

C.区域经济的发展 D.局部范围的统一

8.(2022·全国·七年级课时练习)诸葛亮在《隆中对》中指出,今操已拥百万之众,挟天子而令诸侯,此诚不可与争锋;孙权据有江东,已历三世,此可以为援而不可图也;将军若跨有荆、益,外结好孙权,内修政理,……则霸业可成,汉室可兴矣。下列能够证明其策略正确性的是( )

A.三国鼎立局面的形成 B.西晋的统一

C.东晋十六国的对峙 D.南北朝并立

9.(2022·河北张家口·七年级期末)《三字经》是中国儿童启蒙读物,自问世以来,屡经增改。以下节录的是“叙史”部分:“①,始兼并,传二世,楚汉争,高祖兴,②……魏蜀吴,争汉鼎,③,迄两晋……”序号处填入正确的是

A.①汉业建 ②号三国 ③嬴秦氏 B.①号三国 ②汉业建 ③嬴秦氏

C.①嬴秦氏 ②号三国 ③汉业建 D.①嬴秦氏 ②汉业建 ③号三国

10.(2022·重庆涪陵·七年级期末)观察地图,完成下列问题。

(1)识读地图:指出该地图所反映的历史信息。(答出两点以上)

(2)有人指出,与东汉末年州郡割据、战乱不已的局面相比,右图所示局面的形成是一种进步。你是否同意这一观点?请结合相关史实予以简要说明。

素养点一 评价历史人物——唯物史观

1.(2021·内蒙古乌海市·七年级期末)曹操在文学巨著《三国演义》中以“奸雄”形象出现,但历史上的他其实是一个颇有作为的杰出人物。他的“作为”有

①“挟天子以令诸侯”,并招揽人才

②采用屯田的措施发展农业生产

③派将军卫温到达夷洲,加强台湾与内地的联系

④改善民族关系,加速西南地区的开发

A.①③ B.②③ C.③④ D.①②

素养点二 三国时期在中国历史发展中的地位一——历史解释

2.(2020·广东揭西·初一期末)《三字经》是中国传统儿童唐蒙读物,自问世以来,屡经增改。以下节录的是“叙史”部分:“①,始兼并。传二世,楚汉争。高祖兴,②。……魏蜀吴,争汉鼎。③,迄两晋。宋齐继,梁陈承。为南赣,都金黢。北元魏,分东西……”序号处填入正确的是

A.①汉业建 ②号三国 ③嬴秦氏 B.①号三国 ②汉业建 ③嬴秦氏

C.①嬴秦氏 ②号三国 ③汉业建 D.①嬴秦氏 ②汉业建 ③号三国

素养点三 三国鼎立时三国的局势一——时空观念

3.(2021·山东青岛市·七年级期末)观察三国鼎立示意图,对A、B、C三处描述正确的是

A.A处是蜀国,B处亡于280年,C处建立者是曹操

B.A处是魏国,B处亡于260年,C处建立者是曹丕

C.A处是蜀国,B处亡于280年,C处建立者是曹丕

D.A处是蜀国,B处亡于260年,C处建立者是曹操

第16课 三国鼎立

知识点一 官渡之战

1.(2022年湖南怀化)曹操的诗句“白骨露于野,千里无鸡鸣。生民百遗一,念之断人肠”记录了战争给社会带来的巨大灾难。东汉末年,曹操为统一北方打下基础的战役是

A. 赤壁之战 B. 淝水之战 C. 官渡之战 D. 郾城大捷

【答案】C

【解析】根据 所学知识,200年曹操在官渡之战中以少胜多,打败袁绍,为统一北方打下基础,C项正确;赤壁之战为三国鼎立局面形成奠定基础,排除A项;淝水之战是中国历史上著名的以少胜多的战例,拥有绝对优势的前秦败给了东晋,排除B项;郾城大捷是指岳飞指挥岳家军将士以少胜多,在平原旷野地区大败完颜 宗弼(兀术)所统率的金国女真军队主力,取得郾城大捷,排除D项。故选C项。

2.(2022·全国·七年级专题练习)公元200年,曹操和袁绍的军队展开决战。曹操采取声东击西、各个击破的战术,迅速歼灭袁绍军队的主力,为以后统一北方打下基础。这场决战是( )

A.牧野之战 B.长平之战 C.赤壁之战 D.官渡之战

【答案】D

【详解】结合所学知识可知,公元200年,曹操和袁绍的军队在官渡展开决战。曹操采取声东击西.各个击破的战术,迅速歼灭袁绍军队的主力,为以后统一北方打下基础。D项正确;牧野之战,是武王伐纣的决胜战,排除A项;长平之战是发生在公元前260年秦国和赵国之间的一场战争,排除B项;赤壁之战,是指东汉末年孙权、刘备联军在长江赤壁一带大破曹操大军的战役,排除C项。故选D项。

3.(2022·山东聊城·二模)“运筹演谋,鞭挞宇内,北破袁绍,南虏刘琮,东举公孙康,西夷张鲁,九州百郡,十并其八,志绩未究,中世而殒。”这段话评价的是( )

A.刘备 B.孙权 C.诸葛亮 D.曹操

【答案】D

【详解】根据材料“北破袁绍,南虏刘琮,东举公孙康,西夷张鲁”,结合所学知识可知,曹操为统一天下,不断征战,打败袁绍,降服刘琮、公孙康和张鲁等人,D项正确;刘备、孙权、诸葛亮均与材料信息不符,排除ABC三项。故选D项。

4.(2022·重庆永川·七年级期末)曹操在官渡之战中能以少胜多,其重要原因是( )

A.战术运用恰当 B.武器装备领先 C.袁军兵力较弱 D.袁军不习水战

【答案】A

【详解】结合所学知识可知,官渡之战中,曹操能谋善断,焚毁袁绍军粮,取得胜利,A项正确;武器装备相当, 袁军兵力较强,这次战争是陆战,排除BCD三项。故选A项。

知识点二 赤壁之战 【重难点】

5.(2022年浙江湖州)《后汉书孝献帝纪》中记载了建安十三年(公元208年)的一次战役:“曹操以舟师伐孙权,权将周瑜败于乌林、赤壁。”该战役

A.发生于公元2世纪初 B.导致前秦统治土崩瓦解

C.奠定了三国鼎立的基础 D.实现了长江以北地区统一

【答案】C

【解析】据题干关键信息“公元208年”“曹操以舟师伐孙权,权将周瑜败于乌林、赤壁”并结合所学知识可知,材料反映的是赤壁之战。208年孙刘联军在赤壁之战中以少胜多,大败曹操。赤壁之战对当时整个局势有关键性的影响,为三国鼎立局面的形成奠定了基础。C项正确;公元208年是3世纪初,排除A项;导致前秦统治土崩瓦解的是淝水之战,排除B项;赤壁之战并没有实现了长江以北地区统一,排除D项。故选C项。

6.(2021年山东临沂中考真题)“臣下只有竭尽全力,到死方休罢了。至于伐魏兴汉究竟是成功还是失败,是顺利还是困难,那不是臣下的智力所能预见的。”(摘自《汉晋春秋》中《后出师表》的白话译文)这句话中的“臣下"所指的我国古代历史人物是

A.霍去病 B.诸葛亮 C.周瑜 D.司马炎

【答案】B

【详解】根据“臣下只有竭尽全力,到死方休罢了。至于伐魏兴汉究竟是成功还是失败,是顺利还是困难,那不是臣下的智力所能预见的。”“《后出师表》”结合所学知识可知,《后出师表》与诸葛亮讨伐曹魏相关,B符合题意;霍去病是西汉时期的,A排除;CD项与材料中的“臣下”无关,排除。故选择B。

7.(2022·全国·七年级课时练习)历史人物评价常易引发讨论,如对商纣王、曹操、武则天等人,古今史家众说纷纭。尤其是新材料的发现会引发新一波的讨论,以曹操墓的发现为例,一时曾有“不堪寂寞,曹操出土”的说辞。如何正确看待和评价历史人物,是历史学习与研究的重要内容。下列历史人物评价标准和方法,合理的是( )

A.知人论世,以当时当地大多数人的利益为评价标准

B.与时俱进,以今日之价值标准全面衡量前人之是非

C.察言观行,评价历史人物活动应侧重动机而非效果

D.综合考量,看是否符合历史运动趋势推动社会进步

【答案】D

【详解】根据所学可知,历史人物评价标准和方法,唯物史观认为,人的发展、社会的发展是最重要的,因此,综合考量,看是否符合历史运动趋势推动社会进步,D项正确;当地主阶级末落时,就不能因为一个地方地主人数多就维护地主土地所有制,排除A项;以今日之价值标准全面衡量前人之是非,这不是历史唯物主义观点,这是形而上学,排除B项;评价历史人物活动应侧重动机而非效果,这是唯心主义,排除C项。故选D项。

8.(2022·全国·七年级)《三国志》所载:“……战于赤壁,大破之,焚其舟船。先主与吴军水陆并进,追到南郡。时又疾疫,北军多死,曹公引归。”曹操在兵败北撤后,也曾感慨道:“自顷以来,军数征行,或遇疫气,吏士死亡不归,家室怨旷,百姓流离。”关于材料解读正确的是

A.瘟疫是曹军战败的原因之一 B.该战争为曹操统一北方奠定基础

C.该战争为淝水之战 D.该战争标志三国鼎立的形成

【答案】A

【详解】依据题干“……战于赤壁,大破之……时又疾疫,北军多死,曹公引归。”“或遇疫气,吏士死亡不归,家室怨旷,百姓流离。”,可见这场战役是指赤壁之战,而瘟疫是曹操军队战败的原因之一,A正确;为曹操统一北方奠定基础的是官渡之战,B排除;依据题干可知该战役是赤壁之战,此战中孙权、刘备联军大败曹操,而淝水之战是东晋与前秦之间的战争,C排除;赤壁之战为三国鼎立的局面奠定基础,而不是标志三国鼎立的形成,D排除。故选A。

9.(2022·全国·七年级专题练习)“烈火西焚魏帝旗,周郎开国虎争时。交兵不假挥长剑,已挫英雄百万师。”唐朝诗人胡曾这首诗描述的是( )

A.官渡之战 B.赤壁之战 C.淝水之战 D.澶州之战

【答案】B

【详解】依据所学知识可知,烈火借着东风一路向西焚烧着曹操的旗帜,这是周郎为了吴国的建立而进行的一次龙争虎斗。两军交战时他不用动用兵戈,就挫败了曹操的百万雄师,是赤壁之战,B项符合题意;ACD三项不符合题意;所以答案选B。

10.三国时期是一个风云变幻、英雄辈出、令人神往的时代。阅读材料,回答问题。

材料一 一心只为酬三顾,取西蜀,定南蛮,水面偏能用火攻。故垒西边,人道是,三国周郎赤壁。乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。江山如画,一时多少豪杰。遥想公瑾当年,小乔初嫁了。雄姿英发。羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭。

﹣﹣苏轼《念奴娇 赤壁怀古》

材料二 他挟天子以令诸侯,采用谋士许攸的计策打败袁军。又消灭了袁绍的残余力量,基本上统一了北方。

请回答:

(1)三国是指哪三国?三国时期,英堆辈出,你最喜欢的是哪一位?请用一句话说明你喜欢的理由(只写人物,不写原因不得分)

(2)材料一中“水面偏能用火攻”是指什么战役?试评述“樯橹灰飞烟灭”的原因。(写出两点即可)

(3)材料二中“他挟天子以令诸侯”的人是指谁?打败袁军的战役名称是什么?

【答案】(1)魏、蜀、吴;如喜欢曹操,因为他有远大的志向,善于谋略。在官渡之战中以少胜多大败袁绍,统一了北方,促进了北方生产的发展。

(2)赤壁之战;曹军远道奔走,兵士疲惫,军中多是北方人,不服水土,又流行疾病。孙刘联军用火攻,黄盖诈降成功,火烧战船和曹军。

(3)曹操;官渡之战。

【解析】

(1)第一问:三国指的是魏、蜀、吴。根据已学知识可知,220年,曹丕自立为帝,国号魏,都洛阳。221年,刘备在成都称帝,国号汉,史称蜀汉。222年,孙权称王,国号吴,都建业。三国鼎立的局面完全形成。

第二问:本题是开放性题目,言之有理即可。注意,先表态,再说明理由。在阐述原因时要从史实入手。如我喜欢曹操,因为他有远大的志向,“老骥伏枥,志在千里。烈士暮年,壮心不已”,在官渡之战中以少胜多大败袁绍,统一了北方。如我喜欢刘备,礼贤下士,知人善任,三顾茅庐邀请诸葛亮等等。合理即可。

(2)第一问:根据已学知识可知,“水面偏能用火攻”是指赤壁之战。

第二问:根据所学知识可知,赤壁之战中,曹军虽然实力强大,但曹操骄傲轻敌,曹军又多是北方人,不习水战,水土不服。而孙刘联军虽然实力较弱,但将帅同心,指挥正确,战术灵活,采用火攻,黄盖诈降成功,火烧战船和曹军。所以赤壁之战最终曹军战败,孙刘联军获得了胜利。

因此,正确答案是:赤壁之战;曹军远道奔走,兵士疲惫,军中多是北方人,不服水土,又流行疾病。孙刘联军用火攻,黄盖诈降成功,火烧战船和曹军。

(3)第一问:根据所学知识可知,“挟天子以令诸侯”的是曹操。东汉末期,战乱不断,曹操趁乱将汉献帝接到许都,控制皇帝,用皇帝的名义向其他军阀发号施令,获得有利政治地位。

第二问:根据所学知识可知,曹操在官渡之战中打败了袁绍。。东汉献帝建安五年(200年),曹操军与袁绍军相持于官渡,在此展开战略决战。曹操大胜袁军,史称“官渡之战”。此战奠定了曹操统一中国北方的基础。

知识点三 三国鼎立 【易错点】

11.(2022·甘肃陇南·一模)图示法是学习历史的一种好方法,它能将复杂的历史较直观地展示出来。下图能直观反映出三国鼎立的形势的是( )

A. B.

C. D.

【答案】B

【详解】赤壁之战后,曹操退守黄河流域,220年曹丕建立魏国,定都洛阳。221年刘备在成都称帝,国号汉,史称蜀汉。229年孙权称帝,定都建业,国号吴,B项正确;ACD三项不合题意,排除ACD三项。故选B项。

12.(2022·湖南衡阳·七年级期末)学完三国两晋南北朝时期的历史后,对这一时期基本特征进行概括,你认为最为准确的是:( )

A.群雄并起与国家分裂 B.政权分立与民族交融

C.民族交往与民族团结 D.经济发展与科技进步

【答案】B

【详解】根据所学可知,三国两晋南北朝时期,政局动荡,各政权并立,同时各民族交流加强,民族融合增强,B项正确;A项是春秋战国时期,排除A项;三国两晋南北朝时期并没有民族团结,排除C项;当时社会动荡,社会经济与科技发展并不明显,排除D项。故选B项。

13.(2022·四川绵阳·九年级阶段练习)据宋《方舆胜览》记载:汉建安十六年(公元211年)冬,昭烈入蜀,刘璋延至此山,望蜀之全胜,饮酒乐甚,刘备欢曰:“富哉!今日之乐乎!”富乐山因此而得名,被誉为“绵州第一山”。这一史料记载反映的是我国古代哪一阶段的历史( )

A.夏商周时期 B.秦汉时期 C.三国时期 D.隋唐时期

【答案】C

【详解】根据“公元211年”“刘备”可得出这是三国时期,220年,曹丕称帝,定城洛阳,魏国建立;221年,刘备称帝,定城成都,蜀国建立;222年,孙权称王,定城建业(南京),229年,孙权称帝,吴国建立,三国鼎立局面正式形成。C项正确;ABD项错误。故选C项。

14.(2022·全国·九年级专题练习)仔细观察《三国鼎立形势图》,其中代表“曹魏”政权区域的是( )

A.A B.B C.C D.D

【答案】D

【详解】依据图片并结合所学可知,公元208年的赤壁之战,曹操被孙刘联军击败,奠定了三国鼎立的基础,220年,曹丕称帝定都洛阳,史称曹魏,位于北方地区,D的位置是“曹魏”政权区域,D项正确;229年孙权在建业称帝,国号吴,史称东吴,位于江南地区,A的位置是“东吴”的政权区域,排除A项;221年刘备在成都称帝,史称蜀,位于四川地区,B的位置是“蜀”的政权区域,排除B项;C区域属于现在的西藏地区,排除C项。故选D项。

15.(2022·山东潍坊·七年级期末)阅读下列材料,请回答。

材料一 官渡之战后,曹操挥笔写下了千古诗篇《龟虽寿》:“神龟虽寿,犹有竟时;腾蛇乘雾,终为土灰。老骥伏枥,志在千里;烈士暮年,壮心不已。”

(1)据所学知识分析,材料一中的“壮心”指的是什么?

材料二 大江东去,浪淘尽,千古风流人物。故垒西边,人道是三国周郎赤壁。乱石穿孔,惊涛拍岸,卷起千堆雪。江山如画,一时多少豪杰。遥想公谨当年,小乔初嫁了,雄姿英发。羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭。故国神游,多情应笑我,早生华发。人生如梦,一樽还酹江月。

——苏轼的《念奴娇·赤壁怀古》

(2)材料二中追忆的是历史上哪次著名的战役?此战役的结果如何?请结合所学知识,分析他们胜败的原因。

材料三 如图

(3)请分别写出材料三图中A、B、C三个政权的名称。

材料四 黄龙(孙权年号)二年春正月……谴将军卫温、诸葛直将甲士万人浮海求夷洲。

——《三国志·吴书》

(4)材料四所述的是哪一历史事件?夷洲是指今天的什么地方?

【答案】(1)统一中国或平定江南。

(2)赤壁之战。曹操败,孙刘联军胜。曹操:骄傲轻敌,曹军多北方人,不习水战,水土不服;孙刘联军:将帅同心,指挥正确,战术灵活等。(言之有理)

(3)A魏国、B蜀国、C吴国。

(4)孙权派卫温出使夷洲。台湾。

【详解】(1)根据材料“官渡之战后,曹操挥笔写下了千古诗篇《龟虽寿》”结合所学知识,可知曹操的壮心是统一中国或平定江南。

(2)根据材料“大江东去,浪淘尽,千古风流人物。故垒西边,人道是三国周郎赤壁。乱石穿孔,惊涛拍岸,卷起千堆雪。江山如画,一时多少豪杰。遥想公谨当年,小乔初嫁了,雄姿英发。”可知此战役是赤壁之战;根据所学知识,赤壁之战后,曹操败,孙刘联军胜;结合所学知识,赤壁之战曹操失败的原因是:骄傲轻敌,曹军多北方人,不习水战,水土不服;孙刘联军胜利的原因是:将帅同心,指挥正确,战术灵活等。(言之有理)

(3)根据所学知识,A是魏国,曹丕于220年建立,都城在洛阳;B是蜀国,221年刘备建立,都城在成都;C为吴国,222年孙权建立,都城在建业。

(4)根据材料“黄龙(孙权年号)二年春正月……谴将军卫温、诸葛直将甲士万人浮海求夷洲。”可知反映的事件是孙权派卫温出使夷洲;根据所学知识,夷州是今天的台湾。

能力点一 东汉末年重要战役

1.(2022·陕西西安·七年级期末)相传,舜说“诗言志(表达人的思想情感)”。《蒿里行》“记白骨露于野,千里无鸡鸣。生民百遗一,念之断人肠。”表达了曹操什么思想( )

A.急于挟天子号令天下 B.对老百姓处境同情悲悯

C.急于打败袁绍统一北方 D.对人才急切渴求又多疑防范

【答案】B

【详解】根据题干“白骨露于野,千里无鸡鸣。生民百遗一,念之断人肠。”可知,曹操诗中所写的是战争之后,中原一带生产遭到严重破坏,不少地方百里无人烟,这表达了曹操对老百姓处境同情悲悯,B项正确;题干没有涉及急于挟天子号令天下、急于打败袁绍统一北方、对人才急切渴求又多疑防范的信息,排除ACD项。故选B项。

2.(2022·江苏宿迁·七年级期末)曹操统一北方的原因有( )

①“挟天子以令诸侯”,取得政治上的主动 ②招揽各种人才 ③实行屯田 ④官渡之战,大败袁绍

A.①② B.①②③④ C.①②③ D.①③④

【答案】B

【详解】根据所学可知,在东汉末年,群雄割据,但最终由曹操统一北方,这是因为他“挟天子以令诸侯”,取得政治上的主动;招揽各种人才,实行屯田;官渡之战,大败袁绍,①②③④正确。B项正确,排除ACD三项。故选B项。

3.(2022·广东云浮·七年级期末)东汉名士评价曹操是“治世之能臣,乱世之奸雄”。下列说法可以证明曹操是“能臣”的有

①招贤纳士,实行屯田 ②官渡之战后,统一黄河中下游地区

③建立魏,定都洛阳 ④赤壁之战,打败孙权、刘备联军

A.③④ B.①②③ C.①②④ D.①②

【答案】D

【详解】依据所学可知,曹操是东汉末年杰出的政治家和军事家。唯才是举,重视农耕,大兴屯田;200年,曹操与袁绍在官渡决战,曹军以少胜多,歼灭袁军主力,为以后统一北方打下基础;208年曹操率领二十万大军南下,想要统一南北。诸葛亮建议刘备联合孙权共同抗曹,在赤壁打败曹军;220年,曹操的儿子曹丕废掉汉献帝,自称皇帝,国号魏,定都洛阳,东汉结束。所以可以证明曹操是“能臣”的有①②,D项符合题意。③④项排除,由此分析ABC三项均不符合题意,排除,故选D。

4.(2022·山东日照·中考真题)“西望夏口,东望武昌……方其破荆州,下江陵,顺流而东也,舳舻千里,旌旗蔽空,酾酒临江,横槊赋诗,固一世之雄也。"这一场最出自苏轼的名篇,它描述了( )

A.巨鹿之战 B.官渡之战 C.赤壁之战 D.淝水之战

【答案】C

【详解】据材料“西望夏口,东望武昌……方其破荆州,下江陵,顺流而东也,舳舻千里,旌旗蔽空,酾酒临江,横槊赋诗,固一世之雄也。"可知,材料出自苏轼的名篇《前赤壁赋》,它描述了孙刘联军与曹操展开的赤壁之战情景,C项正确;巨鹿之战是秦末大起义中项羽率领数万楚军同 秦军主力在巨鹿(现属邢台地区 )进行的一场重大决战性战役,与材料不符,排除A项;官渡之战是东汉末年曹操军与袁绍军相持于官渡(今河南)展开的战略决战,与材料不符,排除B项;淝水之战,是公元383年东晋和前秦之间发生在淝水(今安徽省寿县)的一场战争,最终东晋大胜前秦军,与材料不符,排除D项。故选C项。

5.(2022·北京大兴·七年级期末)为如图所示形势奠定基础的战役是( )

A.长平之战 B.淝水之战 C.官渡之战 D.赤壁之战

【答案】D

【详解】据图片中的“魏”“蜀”“吴”及所学知识可知,题干图片反映的是三国鼎立;208年,曹操与孙刘联军在赤壁决战,孙刘联军以少胜多,大败曹操;赤壁之战为三国鼎立局面的形成奠定了基础,D项正确;长平之战是秦赵之间进行的战争,与材料无关,排除A项;B享受前秦与东晋之间进行的战争,与材料无关,排除B项;C项是曹操与袁绍之间进行的战争,奠定了曹操统一北方的基础,排除C项。故选D项。

能力点二 三国鼎立局面的形成 【易错点】

6.(2022·全国·七年级课时练习)据《三国志》等记载,曹操葬在邺城西门豹祠以西的丘陵中。从宋代起有了曹操设七十二疑冢的传说。2009年,考古学界根据出土的文物及西门豹祠位置,确定曹操墓在河南省安阳市西高穴村。这说明( )

A.文字史料都能真实地反映历史 B.多种考证可完全还原历史事实

C.史料真伪应通过考古发现证明 D.考古发现有助于了解历史真相

【答案】D

【详解】根据“2009年,考古学界根据出土的文物及西门豹祠位置,确定曹操墓在河南省安阳市西高穴村。”可得出文献记载存在很多疑问,通过考古发现能够帮助探究历史的真相,D项正确;AB项太绝对,排除AB项;史料真伪并不一定都要通过考古发现证明,排除C项。故选D项。

7.(2022·广东·德庆县德庆中学模拟预测)翦伯赞在《中国史纲要》中分析,各个地区封建经济的发展,导致了分裂倾向的加剧,在无数割据者角逐的混乱局面中,出现了魏、蜀、吴三大割据势力,它们削平了较小的割据势力,巩固了内部的统一。据此可知,三国鼎立局面形成的主要原因是( )

A.分裂倾向的加剧 B.均衡局势的打破

C.区域经济的发展 D.局部范围的统一

【答案】C

【详解】根据“各个地区封建经济的发展……出现了魏、蜀、吴三大割据势力”可知,材料认为各个地区封建经济的发展是导致魏、蜀、吴三大割据势力形成的主要原因,C项正确;材料强调三国鼎立局面形成的经济根源,ABD项不符合材料主旨,排除。故选C项。

8.(2022·全国·七年级课时练习)诸葛亮在《隆中对》中指出,今操已拥百万之众,挟天子而令诸侯,此诚不可与争锋;孙权据有江东,已历三世,此可以为援而不可图也;将军若跨有荆、益,外结好孙权,内修政理,……则霸业可成,汉室可兴矣。下列能够证明其策略正确性的是( )

A.三国鼎立局面的形成 B.西晋的统一

C.东晋十六国的对峙 D.南北朝并立

【答案】A

【详解】根据题干和所学知识可知,诸葛亮在《隆中对》中分析了当时的天下形势,认为曹操占有北方,挟天子以令诸侯,刘备暂时不能与之抗衡,而孙权占据江东,刘备可以与孙权结盟,占据荆州、四川等地,再图统一中国、复兴汉室,而最能够证明其策略正确性的是赤壁之战后魏蜀吴三国鼎立局面逐渐形成,A项正确;三国后期,刘备建立的蜀国被曹魏所灭,之后西晋取代曹魏并结束了三国鼎立的局面,不符合题意,排除B项;西晋虽然实现了国家统一,但是西晋很快灭亡,此后又出现东晋十六国的对峙,再之后出现南北朝的对立,排除CD项。故选A项。

9.(2022·河北张家口·七年级期末)《三字经》是中国儿童启蒙读物,自问世以来,屡经增改。以下节录的是“叙史”部分:“①,始兼并,传二世,楚汉争,高祖兴,②……魏蜀吴,争汉鼎,③,迄两晋……”序号处填入正确的是

A.①汉业建 ②号三国 ③嬴秦氏 B.①号三国 ②汉业建 ③嬴秦氏

C.①嬴秦氏 ②号三国 ③汉业建 D.①嬴秦氏 ②汉业建 ③号三国

【答案】D

【详解】依据所学可知,我国朝代先后顺序的口诀为三皇五帝始,尧舜禹相传;夏商与西周,东周分两段;春秋和战国,一统秦两汉;三分魏蜀吴,二晋前后沿。秦王嬴政时期,秦国强大起来,“始兼并”,统一六国,因而①处填写“嬴秦氏”;“高祖兴”是汉高祖于公元前202年建立汉朝,因而后面②处填写“汉业兴”;三国时期连着两晋,因而“迄两晋”前面的③处填写“号三国”,所以D项符合题意。由此分析ABC三项均不符合题意,排除,故选D。

10.(2022·重庆涪陵·七年级期末)观察地图,完成下列问题。

(1)识读地图:指出该地图所反映的历史信息。(答出两点以上)

(2)有人指出,与东汉末年州郡割据、战乱不已的局面相比,右图所示局面的形成是一种进步。你是否同意这一观点?请结合相关史实予以简要说明。

【答案】(1)魏蜀吴形成三国鼎立的局面;魏蜀吴三国的都城、政权部族统治界线;三国周边少数民族分布状况;重要战役发生地点。

(2)同意。

三国鼎立是局部的统一,为全国统一创造了条件,政治局面相对安定,有利于经济的发展和社会的进步。

如:曹魏大力兴修水利;孙吴开发江东,发展了海外贸易,加强了大陆与台湾的联系;蜀汉加速了西南地区的开发。

【解析】(1)(1)根据题干地图,首先要对历史地图的全面识读,从图中整体发现“魏 蜀 吴”三个政权名称,得出此图的名称,即魏蜀吴形成三国鼎立的局面。其次借助都城和部族界等图例,进一步得出历史信息,即魏蜀吴三国的都城、政权部族统治界线。最后关注图中其它细节信息:如“鲜卑”“夷洲”“南海”“赤壁”等与三国时期的相关历史知识可知是三国周边少数民族分布状况;重要战役发生地点。

(2)根据所学知识,东汉末年,郡割据、战乱不已的局面相比,三国鼎立局面,由分裂到局部统一是历史的进步,为全国统一创造了条件;三大政权相互对峙又各自发展,政局相对稳定,促进社会经济的发展。史实如如:曹魏大力兴修水利;孙吴开发江东,发展了海外贸易,加强了大陆与台湾的联系;蜀汉加速了西南地区的开发。

素养点一 评价历史人物——唯物史观

1.(2021·内蒙古乌海市·七年级期末)曹操在文学巨著《三国演义》中以“奸雄”形象出现,但历史上的他其实是一个颇有作为的杰出人物。他的“作为”有

①“挟天子以令诸侯”,并招揽人才

②采用屯田的措施发展农业生产

③派将军卫温到达夷洲,加强台湾与内地的联系

④改善民族关系,加速西南地区的开发

A.①③ B.②③ C.③④ D.①②

【答案】D

【详解】曹操为取得政治上的主动,“挟天子以令诸侯”,并招揽人才,①符合题意;农业生产上,曹操采用屯田措施,组织军队和流亡民众葱丝农业生产,②符合题意;③派将军卫温到达夷洲,加强台湾与内地的联系的是孙权,排除;④改善民族关系,加速西南地区的开发与曹操无关,排除。所以D符合题意,ABC排除。故选择D。

素养点二 三国时期在中国历史发展中的地位一——历史解释

2.(2020·广东揭西·初一期末)《三字经》是中国传统儿童唐蒙读物,自问世以来,屡经增改。以下节录的是“叙史”部分:“①,始兼并。传二世,楚汉争。高祖兴,②。……魏蜀吴,争汉鼎。③,迄两晋。宋齐继,梁陈承。为南赣,都金黢。北元魏,分东西……”序号处填入正确的是

A.①汉业建 ②号三国 ③嬴秦氏 B.①号三国 ②汉业建 ③嬴秦氏

C.①嬴秦氏 ②号三国 ③汉业建 D.①嬴秦氏 ②汉业建 ③号三国

【答案】D

【解析】根据所学知识可知公元前230—前221年,秦王嬴政陆续灭掉了六国,建立起我国历史上第一个统一的中央集权的封建国家—秦朝。秦二世时期,发生了农民起义,推翻了秦朝,建立西汉。东汉后期,诸侯混战,出现了三国鼎立的局面。由此可知①是嬴秦氏,②是汉业建 ③是号三国。故D正确。ABC项不符合题意,排除ABC项。故选D。

素养点三 三国鼎立时三国的局势一——时空观念

3.(2021·山东青岛市·七年级期末)观察三国鼎立示意图,对A、B、C三处描述正确的是

A.A处是蜀国,B处亡于280年,C处建立者是曹操

B.A处是魏国,B处亡于260年,C处建立者是曹丕

C.A处是蜀国,B处亡于280年,C处建立者是曹丕

D.A处是蜀国,B处亡于260年,C处建立者是曹操

【答案】C

【详解】根据“三国鼎立示意图”并结合所学知识可知,220年,曹丕建立魏国,定都洛阳,221年,刘备建立蜀国,定都成都,222年,孙权建立吴国,定都建业,所以A是蜀,B是吴,C是魏,吴国灭亡于280年,魏国的建立者是曹丕,C符合题意;综合上述分析可知ABD项不符,排除。故选C。

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史