8.23.4生态系统的稳定性教案(表格式)八年级下册生物北师大版

文档属性

| 名称 | 8.23.4生态系统的稳定性教案(表格式)八年级下册生物北师大版 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 177.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2023-03-30 10:52:23 | ||

图片预览

文档简介

第4节 生态系统的稳定性

教学目标 1.知识与技能:(1)说出什么是生态系统的稳定性(2)概述生态系统具有一定稳定性的原因(3)简述生态系统稳定性被破坏的原因2.过程与方法:设计并制作生态缸,提高实验能力3.情感态度和价值观:认同生态系统稳定性的重要性,关注人类活动对生态系统稳定性的影响

重点难点 重点 1.生态系统维持稳定性的原因2.破坏生态系统稳定性的因素

难点 生态系统维持稳定性的原因

教学准备 教师准备:多媒体课件、视频、图片。学生准备:自制生态瓶。

【导学过程】

一、 创设情境,激趣导入

1.实物投影:学生自制的生态瓶

在这个密封的小型生态瓶中,有生产者水草,消费者小鱼,还有分解者真菌和细菌,构成了完整和谐的物质循环:水草通过光合作用为自身和小鱼提供了营养物质,也提供了呼吸作用所需要的氧。水草、小鱼呼吸释放的二氧化碳以及它们的残落物被微生物分解,产生的二氧化碳又被植物利用。

2.问题导入:在这个小型的生态瓶中也同样进行着物质循环和能量流动。但是,人工生态系统自我调节能力较差,如果我们不加以呵护,它最终会因为某种成分的不适应而打破生态平衡,使生态系统崩溃。我们的自然生态系统也会遭受这样的厄运吗 今天我们开始学习生态系统的稳定性。

二、合作探究,获取新知

1.生态系统具有一定的稳定性:

【教师讲述】地球上,亚马孙森林、欧亚大陆草原以及北极苔原,都已经存在至少上千万年了,这些自然生态系统尽管经常遭受洪涝、火烧、虫害,也遭受人类的砍伐与放牧等活动的干扰,但是现在仍能基本保持原有的景观,维持生态系统的正常功能。我们把生态系统所具有的保持或恢复自身结构和功能相对稳定的能力,叫做生态系统的稳定性。

活动:分析凯巴森林被破坏的原因。

【教师活动】指导学生阅读教材分析凯巴森林被破坏的原因资料,进行活动分析,引导学生回答下列问题:

①1906年以前的凯巴森林是什么状态

②1925年以后凯巴森林中鹿的数量为什么不断减少

③整个凯巴森林生态系统在30多年中发生了什么变化 是什么因素导致这种变化的

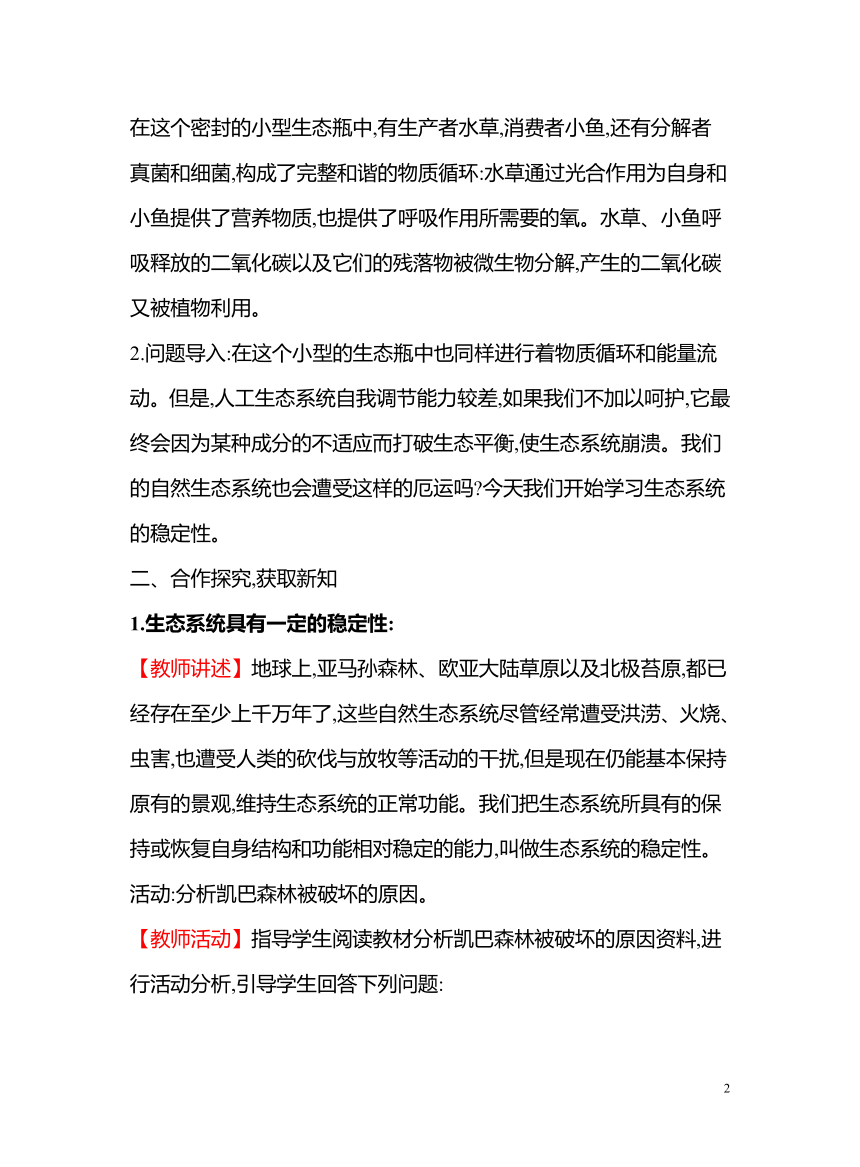

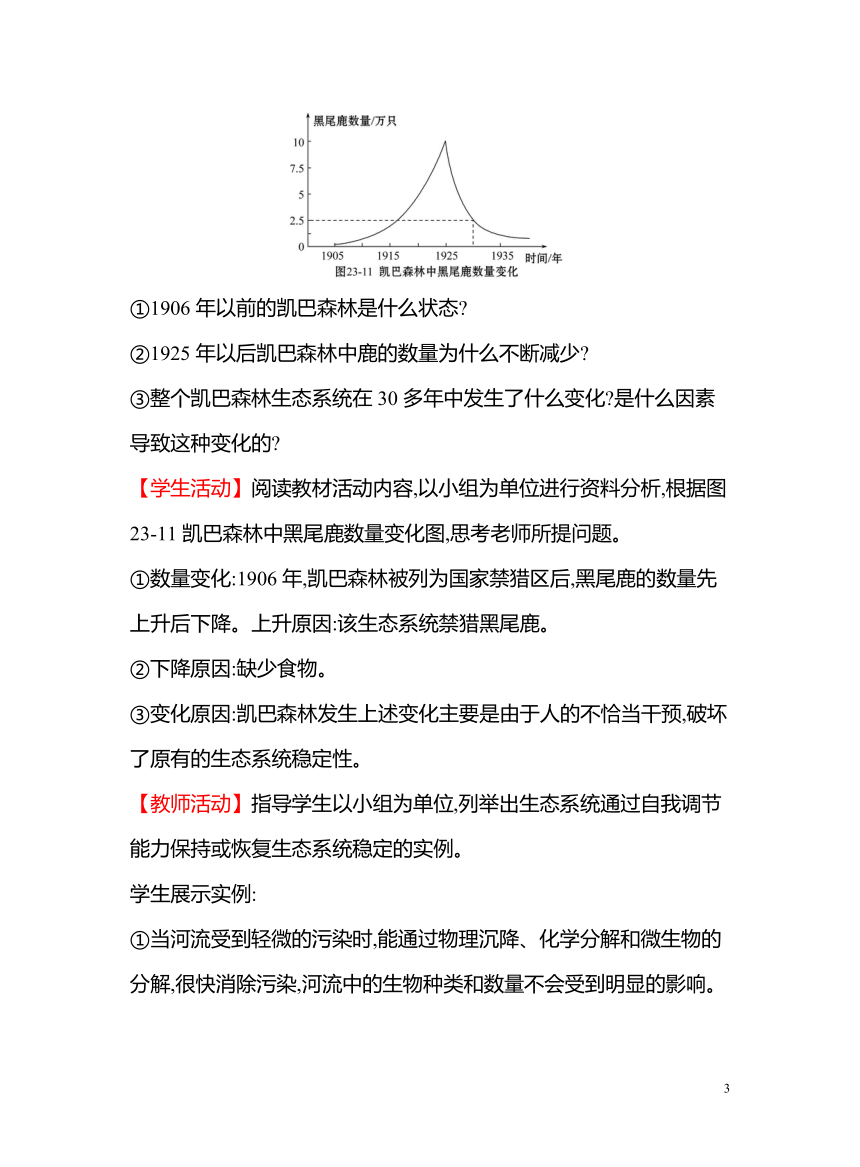

【学生活动】阅读教材活动内容,以小组为单位进行资料分析,根据图23-11凯巴森林中黑尾鹿数量变化图,思考老师所提问题。

①数量变化:1906年,凯巴森林被列为国家禁猎区后,黑尾鹿的数量先上升后下降。上升原因:该生态系统禁猎黑尾鹿。

②下降原因:缺少食物。

③变化原因:凯巴森林发生上述变化主要是由于人的不恰当干预,破坏了原有的生态系统稳定性。

【教师活动】指导学生以小组为单位,列举出生态系统通过自我调节能力保持或恢复生态系统稳定的实例。

学生展示实例:

①当河流受到轻微的污染时,能通过物理沉降、化学分解和微生物的分解,很快消除污染,河流中的生物种类和数量不会受到明显的影响。

②在森林中,当害虫数量增加时,食虫鸟类由于食物丰富,数量也会增多,这样,害虫种群的增长就会受到抑制。

③野火烧不尽,春风吹又生。

【总结】

①生态系统之所以能维持相对稳定的状态,是由于生态系统具有自我调节的能力。

②生态系统稳定性的概念:生态系统经过长期的发展,逐步形成的生物与非生物物质、能量之间和生物与生物之间相对稳定平衡的状态。

【点拨】

理解生态系统相对稳定的两个方面

①生态系统内的生物种类和数量相对稳定。

②生物与生物以及生物与环境之间的能量流动和物质循环保持相对稳定。

2.生态系统具有一定的自我调节能力:

【教师活动】引导学生再次阅读“1906年前的凯巴森林”。

独立思考:

①1906年的凯巴森林为什么能维持相对稳定的平衡状态

②生态系统是怎样维持其稳定性的

【教师活动】以“草原生态系统”为例,解读“生态系统的自我调节”曲线图。

①阅读有关草原生态系统维持稳定性的内容,分析写出其中存在的食物链。

②出示“生态系统的自我调节”曲线图

思考:

①图中哪种生物数量最早达到第一个高峰 你对此怎么理解

②哪种生物数量最后达到高峰 能不能改变它们的先后顺序 说明你的理由。

③你从图中还能看出什么规律 这种规律对生态系统有什么作用

【总结】生态系统的自我调节能力主要表现在3个方面:

①同种生物的种群密度的调控,这是在有限空间内比较普遍存在的种群变化规律;

②异种生物种群之间的数量调控,多出现于植物与动物或动物与动物之间,常有食物链关系;

③生物与环境之间的相互调控。

生态系统发生一定的变化或受到外来因素干扰时,可通过生态系统内部的自我调节,克服系统内部的变化和外来干扰因素的影响,维持相对稳定和平衡的状态。

3.生态系统的自我调节能力是有限的:

(1)稳定性破坏的原因:生态系统的自我调节能力是有限度的,当外来干扰因素超过了这个限度,生态系统就会失去自我调节能力,导致稳定状态被破坏。

(2)破坏生态系统稳定性的因素:

①自然因素:如火山爆发、地震、泥石流、洪水泛滥、台风海啸等。

②人为因素:人类在生产、生活活动中对自然资源的不合理的开发、利用,以及引种不合理。

(3)人类作用:

①自然生态系统是人类生存的基本环境;

②人类活动的干扰正在全球范围内使生态系统偏离稳定状态;

③人类生存与发展的命运掌握在自己手中,但又受到自然规律的制约。

人类只有尊重生态系统的自身规律,才能在维持生态系统的稳定性中发挥重要作用。

【总结】

①一般来说,生态系统中生物的种类越多,食物链和食物网越复杂,生态系统的调节能力就越强。

②生态系统的自我调节能力是有限的。人为因素和自然因素都会破坏生态平衡。

【学以致用】

①为什么过度放牧会影响草原生态系统的稳定

过度放牧会使草原上牛羊的数量猛增,超出草原的承载能力,草原生态系统的自我调节能力减弱,导致草原生态系统稳定性下降。

②热带雨林生态系统的自我调节能力与北极苔原生态系统相比,有什么不同

北极苔原生态系统中生物种类少,自我调节能力弱;热带雨林生态系统中生物种类多,自我调节能力强。

③为什么污染严重的池塘很难恢复到污染前的状态

当池塘受到严重污染时,超出了其自身的调节能力,池塘中的动植物种类和数量就会急剧减少。此时,污染的池塘就不能再恢复到污染前的状态了。

三、归纳总结,反思提升

本节课你还有什么疑问吗 把所学知识进行梳理总结,看看你学到了什么

【板书设计】

关闭Word文档返回原板块

1

教学目标 1.知识与技能:(1)说出什么是生态系统的稳定性(2)概述生态系统具有一定稳定性的原因(3)简述生态系统稳定性被破坏的原因2.过程与方法:设计并制作生态缸,提高实验能力3.情感态度和价值观:认同生态系统稳定性的重要性,关注人类活动对生态系统稳定性的影响

重点难点 重点 1.生态系统维持稳定性的原因2.破坏生态系统稳定性的因素

难点 生态系统维持稳定性的原因

教学准备 教师准备:多媒体课件、视频、图片。学生准备:自制生态瓶。

【导学过程】

一、 创设情境,激趣导入

1.实物投影:学生自制的生态瓶

在这个密封的小型生态瓶中,有生产者水草,消费者小鱼,还有分解者真菌和细菌,构成了完整和谐的物质循环:水草通过光合作用为自身和小鱼提供了营养物质,也提供了呼吸作用所需要的氧。水草、小鱼呼吸释放的二氧化碳以及它们的残落物被微生物分解,产生的二氧化碳又被植物利用。

2.问题导入:在这个小型的生态瓶中也同样进行着物质循环和能量流动。但是,人工生态系统自我调节能力较差,如果我们不加以呵护,它最终会因为某种成分的不适应而打破生态平衡,使生态系统崩溃。我们的自然生态系统也会遭受这样的厄运吗 今天我们开始学习生态系统的稳定性。

二、合作探究,获取新知

1.生态系统具有一定的稳定性:

【教师讲述】地球上,亚马孙森林、欧亚大陆草原以及北极苔原,都已经存在至少上千万年了,这些自然生态系统尽管经常遭受洪涝、火烧、虫害,也遭受人类的砍伐与放牧等活动的干扰,但是现在仍能基本保持原有的景观,维持生态系统的正常功能。我们把生态系统所具有的保持或恢复自身结构和功能相对稳定的能力,叫做生态系统的稳定性。

活动:分析凯巴森林被破坏的原因。

【教师活动】指导学生阅读教材分析凯巴森林被破坏的原因资料,进行活动分析,引导学生回答下列问题:

①1906年以前的凯巴森林是什么状态

②1925年以后凯巴森林中鹿的数量为什么不断减少

③整个凯巴森林生态系统在30多年中发生了什么变化 是什么因素导致这种变化的

【学生活动】阅读教材活动内容,以小组为单位进行资料分析,根据图23-11凯巴森林中黑尾鹿数量变化图,思考老师所提问题。

①数量变化:1906年,凯巴森林被列为国家禁猎区后,黑尾鹿的数量先上升后下降。上升原因:该生态系统禁猎黑尾鹿。

②下降原因:缺少食物。

③变化原因:凯巴森林发生上述变化主要是由于人的不恰当干预,破坏了原有的生态系统稳定性。

【教师活动】指导学生以小组为单位,列举出生态系统通过自我调节能力保持或恢复生态系统稳定的实例。

学生展示实例:

①当河流受到轻微的污染时,能通过物理沉降、化学分解和微生物的分解,很快消除污染,河流中的生物种类和数量不会受到明显的影响。

②在森林中,当害虫数量增加时,食虫鸟类由于食物丰富,数量也会增多,这样,害虫种群的增长就会受到抑制。

③野火烧不尽,春风吹又生。

【总结】

①生态系统之所以能维持相对稳定的状态,是由于生态系统具有自我调节的能力。

②生态系统稳定性的概念:生态系统经过长期的发展,逐步形成的生物与非生物物质、能量之间和生物与生物之间相对稳定平衡的状态。

【点拨】

理解生态系统相对稳定的两个方面

①生态系统内的生物种类和数量相对稳定。

②生物与生物以及生物与环境之间的能量流动和物质循环保持相对稳定。

2.生态系统具有一定的自我调节能力:

【教师活动】引导学生再次阅读“1906年前的凯巴森林”。

独立思考:

①1906年的凯巴森林为什么能维持相对稳定的平衡状态

②生态系统是怎样维持其稳定性的

【教师活动】以“草原生态系统”为例,解读“生态系统的自我调节”曲线图。

①阅读有关草原生态系统维持稳定性的内容,分析写出其中存在的食物链。

②出示“生态系统的自我调节”曲线图

思考:

①图中哪种生物数量最早达到第一个高峰 你对此怎么理解

②哪种生物数量最后达到高峰 能不能改变它们的先后顺序 说明你的理由。

③你从图中还能看出什么规律 这种规律对生态系统有什么作用

【总结】生态系统的自我调节能力主要表现在3个方面:

①同种生物的种群密度的调控,这是在有限空间内比较普遍存在的种群变化规律;

②异种生物种群之间的数量调控,多出现于植物与动物或动物与动物之间,常有食物链关系;

③生物与环境之间的相互调控。

生态系统发生一定的变化或受到外来因素干扰时,可通过生态系统内部的自我调节,克服系统内部的变化和外来干扰因素的影响,维持相对稳定和平衡的状态。

3.生态系统的自我调节能力是有限的:

(1)稳定性破坏的原因:生态系统的自我调节能力是有限度的,当外来干扰因素超过了这个限度,生态系统就会失去自我调节能力,导致稳定状态被破坏。

(2)破坏生态系统稳定性的因素:

①自然因素:如火山爆发、地震、泥石流、洪水泛滥、台风海啸等。

②人为因素:人类在生产、生活活动中对自然资源的不合理的开发、利用,以及引种不合理。

(3)人类作用:

①自然生态系统是人类生存的基本环境;

②人类活动的干扰正在全球范围内使生态系统偏离稳定状态;

③人类生存与发展的命运掌握在自己手中,但又受到自然规律的制约。

人类只有尊重生态系统的自身规律,才能在维持生态系统的稳定性中发挥重要作用。

【总结】

①一般来说,生态系统中生物的种类越多,食物链和食物网越复杂,生态系统的调节能力就越强。

②生态系统的自我调节能力是有限的。人为因素和自然因素都会破坏生态平衡。

【学以致用】

①为什么过度放牧会影响草原生态系统的稳定

过度放牧会使草原上牛羊的数量猛增,超出草原的承载能力,草原生态系统的自我调节能力减弱,导致草原生态系统稳定性下降。

②热带雨林生态系统的自我调节能力与北极苔原生态系统相比,有什么不同

北极苔原生态系统中生物种类少,自我调节能力弱;热带雨林生态系统中生物种类多,自我调节能力强。

③为什么污染严重的池塘很难恢复到污染前的状态

当池塘受到严重污染时,超出了其自身的调节能力,池塘中的动植物种类和数量就会急剧减少。此时,污染的池塘就不能再恢复到污染前的状态了。

三、归纳总结,反思提升

本节课你还有什么疑问吗 把所学知识进行梳理总结,看看你学到了什么

【板书设计】

关闭Word文档返回原板块

1