3.3DNA的复制教案 (表格式)2022—2023学年高一下学期生物人教版(2019)必修2

文档属性

| 名称 | 3.3DNA的复制教案 (表格式)2022—2023学年高一下学期生物人教版(2019)必修2 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 26.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2023-04-01 19:16:16 | ||

图片预览

文档简介

乌兰浩特第三中学 教案

课题名称:DNA的复制

教师姓名 田彪 科目、年级 生物高中 授课时间

教学 背景 分析 课标分析:新课标对高一的学生提出了这样的要求:既要让学生获得基本的学科知识,又要帮助学生学会解决问题的思路、方法。帮助学生领悟生物观念、科学思维和社会责任的核心素养。课程标准与本节对应的“内容要求”是:“简述DNA复制的过程,并分析、归纳出DNA复制过程的特点。”

教材分析:《DNA的复制》是高中生物学教材必修2《遗传与进化》第3章基因的本质中第3节的内容。根据普通高中生物学课程标准要求,我们要充分发挥学生的主观能动性,让学生能够深刻理解和应用重要的生物学概念,发展生物学学科核心素养。DNA分子的结构和复制是遗传学的基本理论。“DNA的复制”这节课,在联系DNA结构的基础上,进一步阐明DNA通过复制传递遗传信息的功能。具体内容有:复制的概念、时间、场所、条件、过程、特点、意义。学好这一课时,对于学生深刻认识遗传的本质是非常重要的。

学情分析:本节课的授课对象是高一年级学生,他们具有较强的动手能力,具有一定的观察和认知能力,分析思维的目的性、连续性和逻辑性已初步建立,他们的学习积极性较高,课堂上应该充分调动学生的积极性,引导学生不断思考,体现学生的主体性和教师的主导性。教师在讲解内容时可借助多媒体技术,帮助学生识记和理解。 学生已经具有了DNA双螺旋结构、有丝分裂、减数分裂的基本知识,在此基础上,本节课将从分子水平来探讨生命的本质。高中学生的认知体系已经基本形成,认知结构迅速发展,认知能力不断完善。他们能够掌握基本的思维方法,特别是抽象逻辑思维、辩证思维、创造思维有了较大的发展;观察力、记忆力、想象力有了明显的提高;认知活动的自觉性,认知系统的自我评价和自我控制能力也有了相应的发展。 由于本课时内容较抽象,学生们会感到困难,因此在教学中,除了引导学生自主探索、合作学习以外,还通过启发式教学,设置大量的问题情境,来激发学生的学习兴趣和进一步培养他们分析、归纳、概括能力。

教 学 目 标 知识与技能: 1、记住DNA复制的概念。 2、简述DNA复制的过程,并分析、归纳出DNA复制过程的特点。 3、知道DNA复制在遗传上的意义。 4、通过引导学生主动模拟DNA的复制过程,鼓励学生大胆想象、猜测,培养学生自主探索、合作学习、分析问题、解决问题的能力。

过程与方法: 提高学生图形认识能力,培养学生的探究精神与合作精神,培养学生的创新意识。

情感态度价值观:通过分组探究活动,培养学生的协作意识和科学态度。

教学 重点 DNA复制的过程

教学 难点 DNA复制与细胞分裂过程中染色体的行为变化相联系

教学 准备 课件,图片,视频

教学 方法 讲授法,讨论法

课时 安排 一课时

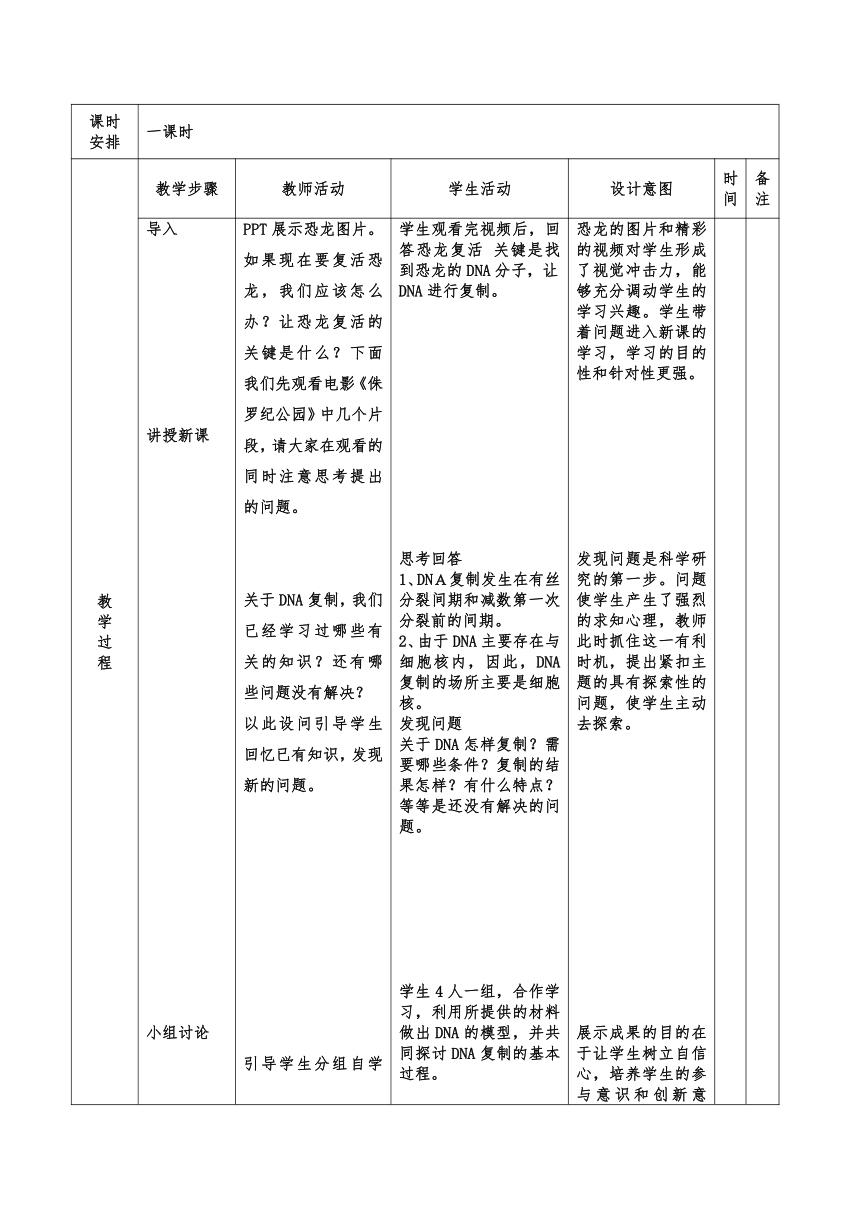

教 学 过 程 教学步骤 教师活动 学生活动 设计意图 时间 备注

导入 讲授新课 小组讨论 巩固练习 小结作业 PPT展示恐龙图片。如果现在要复活恐龙,我们应该怎么办?让恐龙复活的关键是什么?下面我们先观看电影《侏罗纪公园》中几个片段,请大家在观看的同时注意思考提出的问题。 关于DNA复制,我们已经学习过哪些有关的知识?还有哪些问题没有解决? 以此设问引导学生回忆已有知识,发现新的问题。 引导学生分组自学课本内容和通过模拟试验主动探索DNA的复制过程。 材料:红色、黄色、蓝色、绿色塑料夹子,丝带。 简介材料的用途:塑料夹子有四种颜色,分别代表四种脱氧核苷酸,用丝带把它们连起来表示脱氧核苷酸链,两条链之间用夹子连结表示碱基互补配对。 展示教师做的DNA模型。 巡视学生的活动,记录学生出现的问题。 讨论:DNA复制过程中发生的基本变化? 分组活动结束后,让有代表性的小组成员发言,报告它们学习和探索的过程和结果。 1958年Meselson和Stehl把大肠杆菌培养在含有重同位素(N15)的培养基中,在细菌的生长过程中,N15进入含氮碱基,经过多次细胞分裂,细菌细胞的DNA充分地被N15标记上。然后把这些细胞移入正常的轻同位素(N14)的培养基中,经过一次细胞分裂,抽取细菌样本,从中提取DNA,通过热变性,使DNA双链分开,然后离心。这是他们观察到两条带,一条是重的,一条是轻的。 组织学生观看DNA复制的动画课件,引导学生概括总结DNA复制的概念、过程、特点、意义。 带领学生复习回顾所学知识点。 带领学生当堂做几道练习题。 学生观看完视频后,回答恐龙复活 关键是找到恐龙的DNA分子,让DNA进行复制。 思考回答 1、DNA复制发生在有丝分裂间期和减数第一次分裂前的间期。 2、由于DNA主要存在与细胞核内,因此,DNA复制的场所主要是细胞核。 发现问题 关于DNA怎样复制?需要哪些条件?复制的结果怎样?有什么特点?等等是还没有解决的问题。 学生4人一组,合作学习,利用所提供的材料做出DNA的模型,并共同探讨DNA复制的基本过程。 讨论老师提出的问题:DNA复制过程发生哪些变化?结果怎样? 部分学生利用实物展台展示他们模拟的DNA复制的过程,并进行交流。 在老师的启发引导下,学生们分析试验,得出子代DNA的双链中,一条来自亲代(N15),一条是新合成的(N14)的结论,总结出DNA复制的特点是半保留复制。 学生总结DNA复制的概念、过程、特点、意义。 学生复述知识点。 通过当堂检测题了解学生当堂所学内容的掌握情况。 恐龙的图片和精彩的视频对学生形成了视觉冲击力,能够充分调动学生的学习兴趣。学生带着问题进入新课的学习,学习的目的性和针对性更强。 发现问题是科学研究的第一步。问题使学生产生了强烈的求知心理,教师此时抓住这一有利时机,提出紧扣主题的具有探索性的问题,使学生主动去探索。 展示成果的目的在于让学生树立自信心,培养学生的参与意识和创新意识,学会在学习中如何交流。 培养学生独立思考解决问题的能力。 培养学生主动建构知识框架,主动参与获取新知识的能力。 培养学生科学表述储备知识。 培养学生观察和分析能力。

课 堂 评 估 因为本节内容中的碱基计算属于重难点,有与学生基础较差,可能较难理解,因此需要多做习题联系。在课上重点掌握基础知识,才能理解计算的原理。

课题名称:DNA的复制

教师姓名 田彪 科目、年级 生物高中 授课时间

教学 背景 分析 课标分析:新课标对高一的学生提出了这样的要求:既要让学生获得基本的学科知识,又要帮助学生学会解决问题的思路、方法。帮助学生领悟生物观念、科学思维和社会责任的核心素养。课程标准与本节对应的“内容要求”是:“简述DNA复制的过程,并分析、归纳出DNA复制过程的特点。”

教材分析:《DNA的复制》是高中生物学教材必修2《遗传与进化》第3章基因的本质中第3节的内容。根据普通高中生物学课程标准要求,我们要充分发挥学生的主观能动性,让学生能够深刻理解和应用重要的生物学概念,发展生物学学科核心素养。DNA分子的结构和复制是遗传学的基本理论。“DNA的复制”这节课,在联系DNA结构的基础上,进一步阐明DNA通过复制传递遗传信息的功能。具体内容有:复制的概念、时间、场所、条件、过程、特点、意义。学好这一课时,对于学生深刻认识遗传的本质是非常重要的。

学情分析:本节课的授课对象是高一年级学生,他们具有较强的动手能力,具有一定的观察和认知能力,分析思维的目的性、连续性和逻辑性已初步建立,他们的学习积极性较高,课堂上应该充分调动学生的积极性,引导学生不断思考,体现学生的主体性和教师的主导性。教师在讲解内容时可借助多媒体技术,帮助学生识记和理解。 学生已经具有了DNA双螺旋结构、有丝分裂、减数分裂的基本知识,在此基础上,本节课将从分子水平来探讨生命的本质。高中学生的认知体系已经基本形成,认知结构迅速发展,认知能力不断完善。他们能够掌握基本的思维方法,特别是抽象逻辑思维、辩证思维、创造思维有了较大的发展;观察力、记忆力、想象力有了明显的提高;认知活动的自觉性,认知系统的自我评价和自我控制能力也有了相应的发展。 由于本课时内容较抽象,学生们会感到困难,因此在教学中,除了引导学生自主探索、合作学习以外,还通过启发式教学,设置大量的问题情境,来激发学生的学习兴趣和进一步培养他们分析、归纳、概括能力。

教 学 目 标 知识与技能: 1、记住DNA复制的概念。 2、简述DNA复制的过程,并分析、归纳出DNA复制过程的特点。 3、知道DNA复制在遗传上的意义。 4、通过引导学生主动模拟DNA的复制过程,鼓励学生大胆想象、猜测,培养学生自主探索、合作学习、分析问题、解决问题的能力。

过程与方法: 提高学生图形认识能力,培养学生的探究精神与合作精神,培养学生的创新意识。

情感态度价值观:通过分组探究活动,培养学生的协作意识和科学态度。

教学 重点 DNA复制的过程

教学 难点 DNA复制与细胞分裂过程中染色体的行为变化相联系

教学 准备 课件,图片,视频

教学 方法 讲授法,讨论法

课时 安排 一课时

教 学 过 程 教学步骤 教师活动 学生活动 设计意图 时间 备注

导入 讲授新课 小组讨论 巩固练习 小结作业 PPT展示恐龙图片。如果现在要复活恐龙,我们应该怎么办?让恐龙复活的关键是什么?下面我们先观看电影《侏罗纪公园》中几个片段,请大家在观看的同时注意思考提出的问题。 关于DNA复制,我们已经学习过哪些有关的知识?还有哪些问题没有解决? 以此设问引导学生回忆已有知识,发现新的问题。 引导学生分组自学课本内容和通过模拟试验主动探索DNA的复制过程。 材料:红色、黄色、蓝色、绿色塑料夹子,丝带。 简介材料的用途:塑料夹子有四种颜色,分别代表四种脱氧核苷酸,用丝带把它们连起来表示脱氧核苷酸链,两条链之间用夹子连结表示碱基互补配对。 展示教师做的DNA模型。 巡视学生的活动,记录学生出现的问题。 讨论:DNA复制过程中发生的基本变化? 分组活动结束后,让有代表性的小组成员发言,报告它们学习和探索的过程和结果。 1958年Meselson和Stehl把大肠杆菌培养在含有重同位素(N15)的培养基中,在细菌的生长过程中,N15进入含氮碱基,经过多次细胞分裂,细菌细胞的DNA充分地被N15标记上。然后把这些细胞移入正常的轻同位素(N14)的培养基中,经过一次细胞分裂,抽取细菌样本,从中提取DNA,通过热变性,使DNA双链分开,然后离心。这是他们观察到两条带,一条是重的,一条是轻的。 组织学生观看DNA复制的动画课件,引导学生概括总结DNA复制的概念、过程、特点、意义。 带领学生复习回顾所学知识点。 带领学生当堂做几道练习题。 学生观看完视频后,回答恐龙复活 关键是找到恐龙的DNA分子,让DNA进行复制。 思考回答 1、DNA复制发生在有丝分裂间期和减数第一次分裂前的间期。 2、由于DNA主要存在与细胞核内,因此,DNA复制的场所主要是细胞核。 发现问题 关于DNA怎样复制?需要哪些条件?复制的结果怎样?有什么特点?等等是还没有解决的问题。 学生4人一组,合作学习,利用所提供的材料做出DNA的模型,并共同探讨DNA复制的基本过程。 讨论老师提出的问题:DNA复制过程发生哪些变化?结果怎样? 部分学生利用实物展台展示他们模拟的DNA复制的过程,并进行交流。 在老师的启发引导下,学生们分析试验,得出子代DNA的双链中,一条来自亲代(N15),一条是新合成的(N14)的结论,总结出DNA复制的特点是半保留复制。 学生总结DNA复制的概念、过程、特点、意义。 学生复述知识点。 通过当堂检测题了解学生当堂所学内容的掌握情况。 恐龙的图片和精彩的视频对学生形成了视觉冲击力,能够充分调动学生的学习兴趣。学生带着问题进入新课的学习,学习的目的性和针对性更强。 发现问题是科学研究的第一步。问题使学生产生了强烈的求知心理,教师此时抓住这一有利时机,提出紧扣主题的具有探索性的问题,使学生主动去探索。 展示成果的目的在于让学生树立自信心,培养学生的参与意识和创新意识,学会在学习中如何交流。 培养学生独立思考解决问题的能力。 培养学生主动建构知识框架,主动参与获取新知识的能力。 培养学生科学表述储备知识。 培养学生观察和分析能力。

课 堂 评 估 因为本节内容中的碱基计算属于重难点,有与学生基础较差,可能较难理解,因此需要多做习题联系。在课上重点掌握基础知识,才能理解计算的原理。

同课章节目录

- 第1章 遗传因子的发现

- 第1节 孟德尔的豌豆杂交实验(一)

- 第2节 孟德尔的豌豆杂交实验(二)

- 第2章 基因和染色体的关系

- 第1节 减数分裂和受精作用

- 第2节 基因在染色体上

- 第3节 伴性遗传

- 第3章 基因的本质

- 第1节 DNA是主要的遗传物质

- 第2节 DNA的结构

- 第3节 DNA的复制

- 第4节 基因通常是有遗传效应的DNA片段

- 第4章 基因的表达

- 第1节 基因指导蛋白质的合成

- 第2节 基因表达与性状的关系

- 第5章 基因突变及其他变异

- 第1节 基因突变和基因重组

- 第2节 染色体变异

- 第3节 人类遗传病

- 第6章 生物的进化

- 第1节 生物有共同祖先的证据

- 第2节 自然选择与适应的形成

- 第3节 种群基因组成的变化与物种的形成

- 第4节 协同进化与生物多样性的形成