2023年中考历史二轮专题 训练一:史前时期:中国境内早期人类与文明(含解析)

文档属性

| 名称 | 2023年中考历史二轮专题 训练一:史前时期:中国境内早期人类与文明(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-03-31 10:11:16 | ||

图片预览

文档简介

2023年中考历史训练一:

史前时期:中国境内早期人类与文明

一、单选题

1. 神农教民种粟、黄帝“蒸谷为饭”的传说,在一定程度上反映当时已经( )

A. 出现原始农业 B. 进入青铜时代 C. 实行分封制度 D. 掌握冶铁技术

2. 如果把元谋人北京人、河姆渡人、半坡人、炎帝与黄帝、大禹治水等概念作为一个学习主题,那么这个学习主题应该是( )

A. 中国境内早期人类与文明的起源 B. 早期国家与社会变革

C. 统一多民族国家的建立和巩固 D. 政权分立与民族交融

3. 2019年7月,中国良渚古城遗址获准列入《世界遗产名录》,其所代表的良渚文化具有“稻作、礼玉、黑陶”等特征。与良渚文化特征类似的文化遗址是( )

A. 半坡遗址 B. 河姆渡遗址 C. 红山遗址 D. 大汶口遗址

4. 2019年,北京平谷上宅遗址被列为全国重点文物保护单位。遗址中发现了大量陶器、磨制石器和半地穴式房屋遗存,这三类考古发现还出现在( )

A. 元谋人遗址 B. 北京人遗址 C. 河姆渡遗址 D. 半坡遗址

5. 中国远古时期在黄河流域流传着“神农教民种粟、黄帝‘蒸谷为饭’”的传说。据此推测合理的是( )

A. 人们对炎黄的崇拜 B. 天然火被广泛应用

C. 人们过着定居生活 D. 原始农业已经出现

6. 农作物的种植、家畜饲养的出现以及聚落、磨制石器的发展,为古代文明社会的形成奠定了重要的物质基础。这表明中华文明属于()

A. 绿洲文明 B. 海洋文明 C. 农耕文明 D. 游牧文明

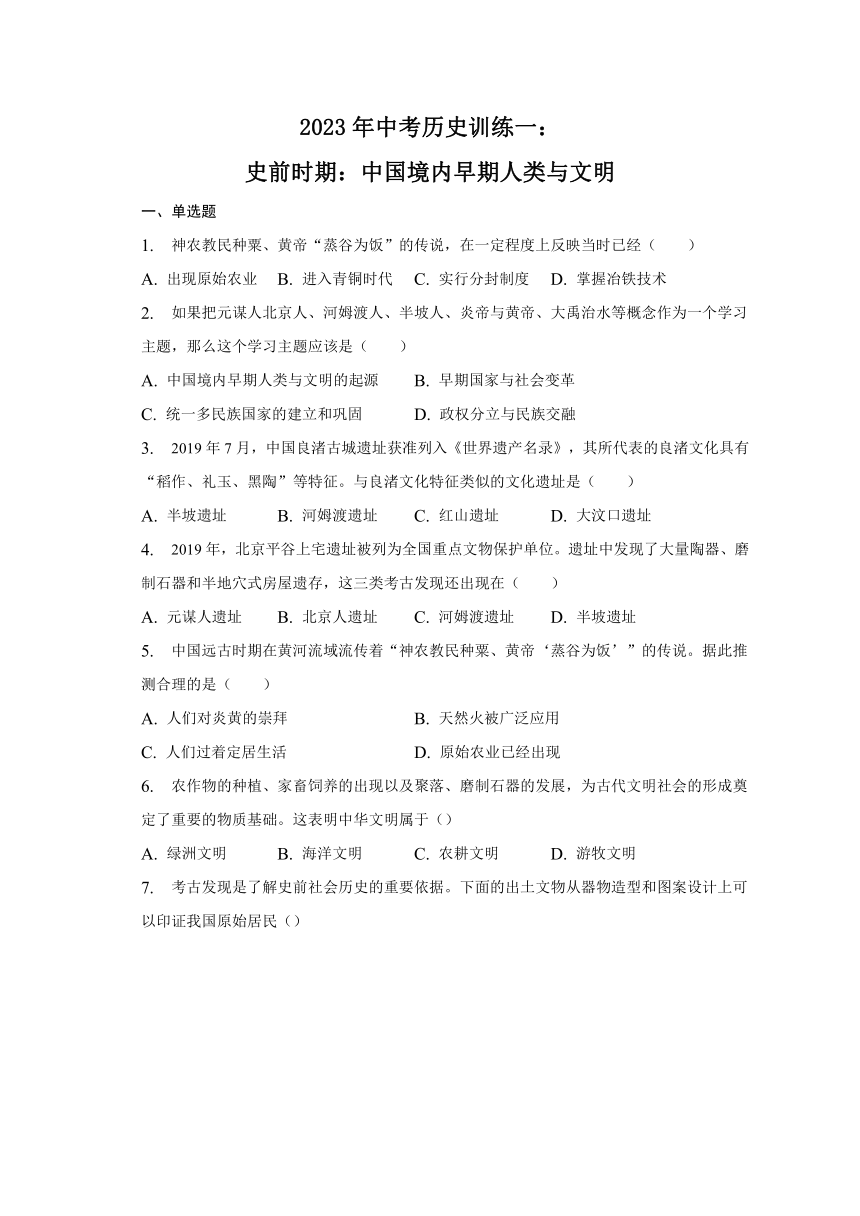

7. 考古发现是了解史前社会历史的重要依据。下面的出土文物从器物造型和图案设计上可以印证我国原始居民()

河姆渡遗址·猪纹陶钵 仰韶遗址·鱼鸟纹彩壶 马家窑遗址·舞蹈纹彩陶盆

A. 会农业种植 B. 具有朴素审美观念 C. 会制作陶器 D. 开始饲养家禽家畜

8. 歌谣“骨木石陶,种植水稻,猪狗水牛,定居不移”反映了哪一原始居民的情况()

A. 山顶洞人 B. 半坡原始居民 C. 河姆渡原始居民 D. 大汶口原始居民

9. 考古学家在北京人遗址发现了近10万件石器,包括刮削器,尖状器、石锤等。这些石器从早期到晚期有明显变化,打制技术逐步提高。这表明北京人()

A. 会制作工具 B. 有爱美意识 C. 懂得人工取火 D. 掌握磨光技术

10. 中国是农业大国,农业生产具有悠久的历史。下列内容能够证实“中国是世界上原始农业产生最早的地区之一”的是()

A. 贾湖遗址出土的刻符龟甲和骨笛 B. 河姆渡遗址出土的稻谷、谷壳等

C. 半坡遗址出土的人面鱼纹彩陶盆 D. 龙山文化遗址出土的黑陶高柄杯

11. (孟子 滕文公)说:“当尧之时,水逆行,泛滥于中国,蛇龙居之,民无所定,下者为巢,上者为营窟。”可见,当时生活在长江流域的河姆渡人建筑房屋,除自然条件影响外,人们还要考虑的重要因素还有( )

A. 人身安全 B. 居住舒适 C. 外观美观 D. 出入方便

12. 俗话说“民以食为天”,农业是社会各行各业发展的基础。中国是农业大国,有关我国古代农业生产的说法正确的是( )

A. 中国是世界上最早实现人工栽培农作物的国家,品种只有稻和粟

B. 耒耜是用来翻土的工具,它是由青铜制作的

C. 浙江河姆渡和陕西半坡遗址分别发现了大量人工栽培水稻和粟的遗迹

D. 传说炎帝教民开垦耕种,种植五谷和蔬菜,被称为“轩辕氏”

13. 在远古传说中,黄帝能制作衣裳、制造船只、会炼铜。现代考古工作者在河南、陕西、山西、甘肃等地发掘出距今8000-6000年的蚕茧、丝织品、独木舟和铜刀等。这说明( )

A. 传说中的内容都是真实的 B. 考古是了解历史唯一途径

C. 传说中包含一些历史信息 D. 考古发现证实了所有传说

14. “华夏民族,非一族形成。太古以来,诸族错居,接触交通,各去小异而大同,渐化合以成一族之形,后世所谓诸夏是也。”从这段话中可以看出华夏民族( )

A. 发祥地是黄河流域 B. 交通便利,创造了众多的文明成就

C. 由炎帝和黄帝创立 D. 杂居相处,在不断交往中融合而成

15. 为中华文明作出巨大贡献的人永载史册。下列表述不正确的是( )

A. 炎帝和黄帝是中华民族的人文初祖 B. 华佗被后世人尊称为“医圣”

C. 王羲之被后人誉为“书圣” D. 孔子是儒家学派的创始人

16. 中国是农业大国,农业生产具有悠久的历史。如果要考证中国是世界农业起源地之一,下列史料最可信的是()

A. 北京人遗址中发现的灰烬 B. 河姆渡遗址出土的稻谷

C. 良渚遗址出土的玉琮和玉璧 D. 炎帝教民开垦耕种的传说

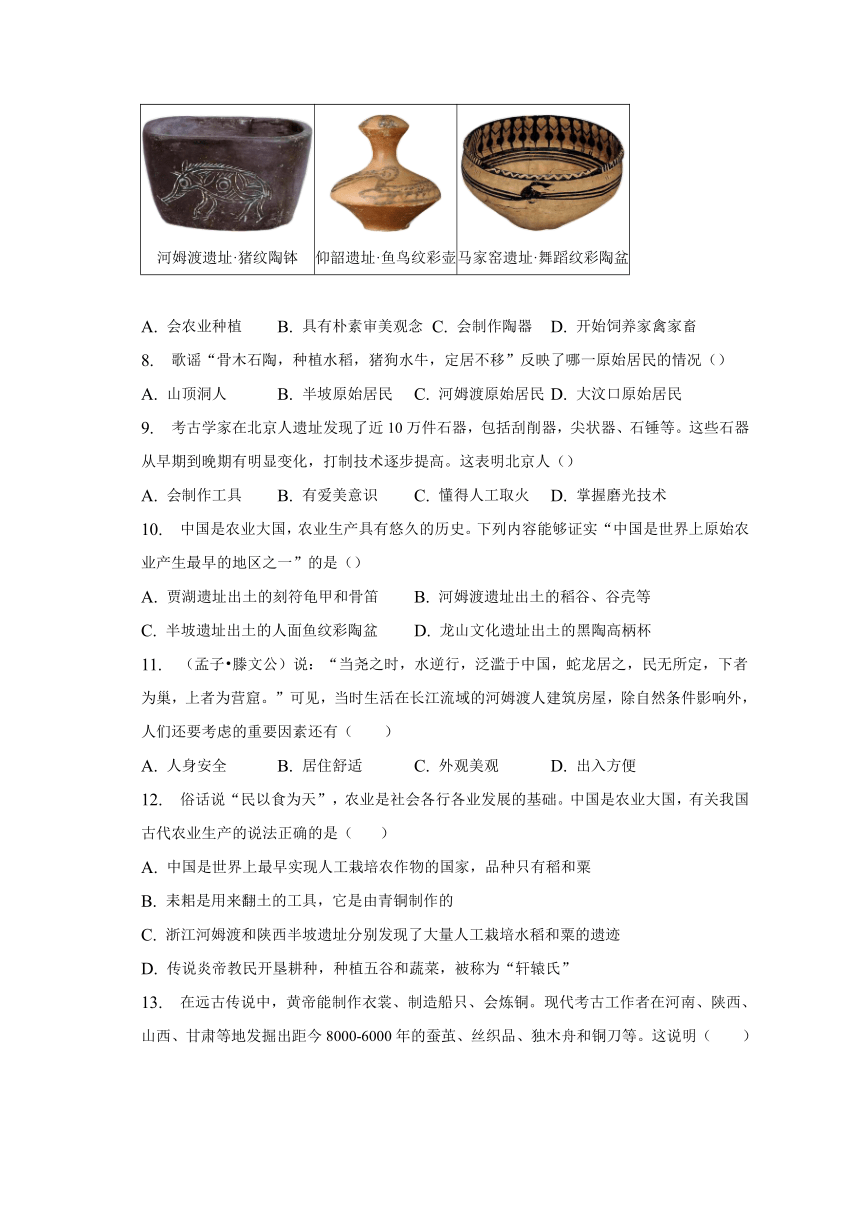

17. 考古发现是了解史前社会历史的重要依据。如图为山顶洞人遗址发现的项链,由兽骨和贝壳穿孔制成。此发现可以说明山顶洞人( )

①掌握钻孔技术

②已经有了爱美意识

③开始农耕生活

④外貌与现代人接近

A. ①② B. ①④ C. ②③ D. ③④

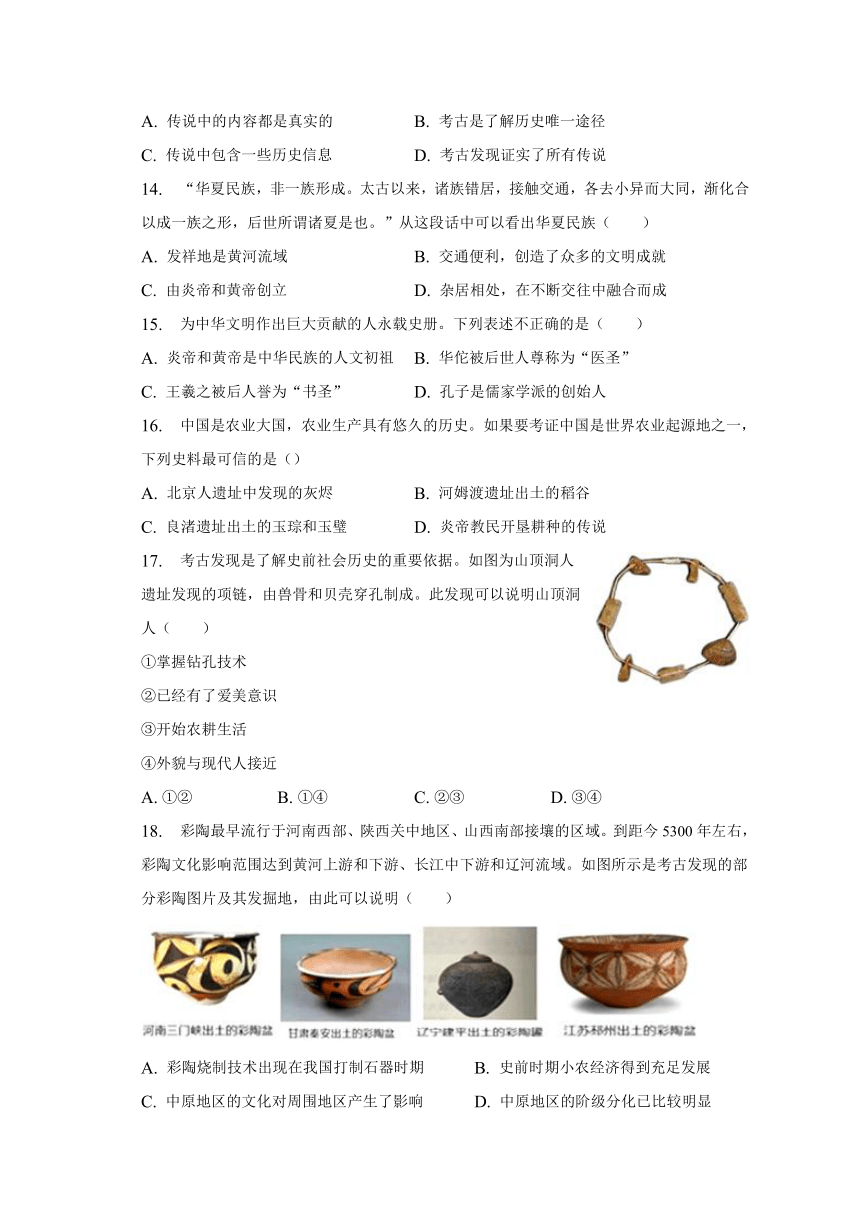

18. 彩陶最早流行于河南西部、陕西关中地区、山西南部接壤的区域。到距今5300年左右,彩陶文化影响范围达到黄河上游和下游、长江中下游和辽河流域。如图所示是考古发现的部分彩陶图片及其发掘地,由此可以说明( )

A. 彩陶烧制技术出现在我国打制石器时期 B. 史前时期小农经济得到充足发展

C. 中原地区的文化对周围地区产生了影响 D. 中原地区的阶级分化已比较明显

19. 北京人是世界上最重要的原始人类之一,他们已经会用火烧烤食物、御寒、照明、驱兽。下列选项中最能支持这一结论的是( )

A. 电影《疯狂原始人》中原始人用火片段

B. 考古学家发掘出的北京人头盖骨化石和牙齿化石

C. 遗址中发现的灰烬、烧石和烧骨

D. 历史研究员的推测和论述文章

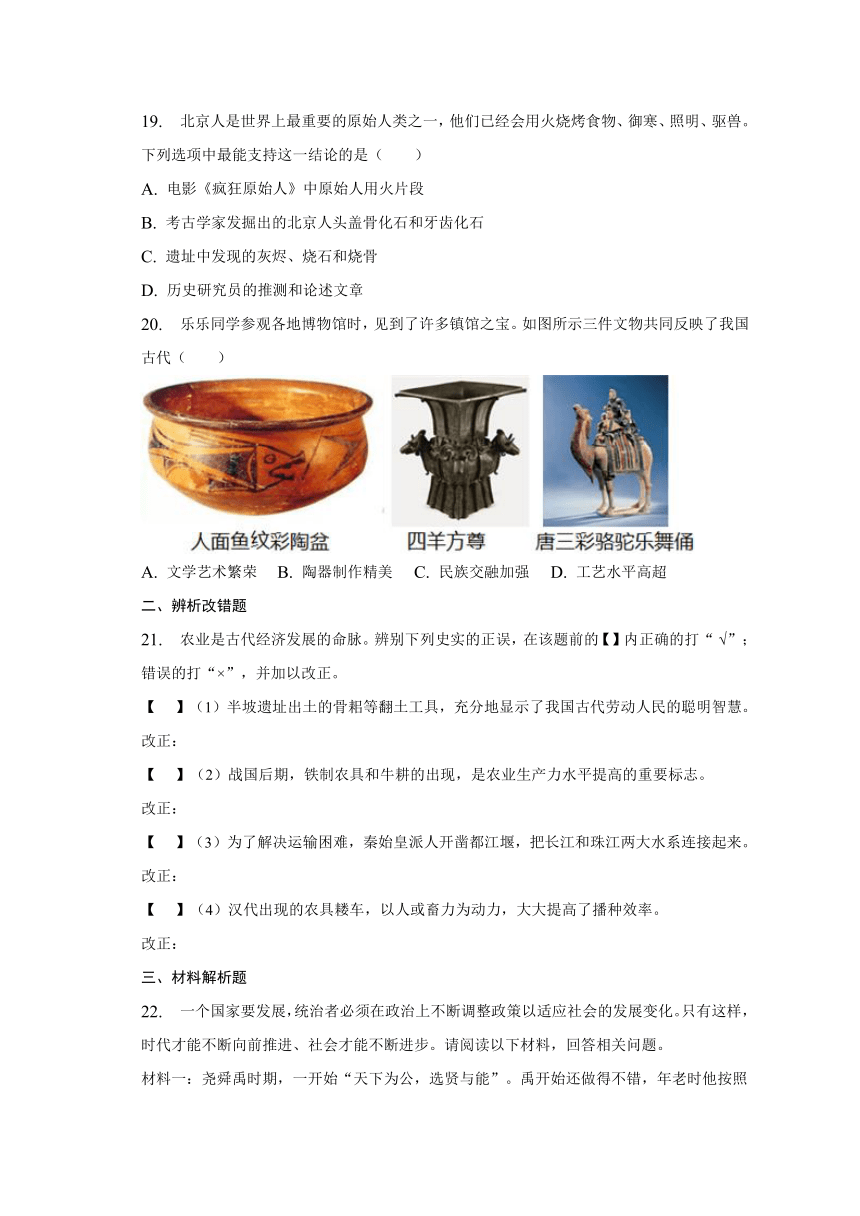

20. 乐乐同学参观各地博物馆时,见到了许多镇馆之宝。如图所示三件文物共同反映了我国古代( )

A. 文学艺术繁荣 B. 陶器制作精美 C. 民族交融加强 D. 工艺水平高超

二、辨析改错题

21. 农业是古代经济发展的命脉。辨别下列史实的正误,在该题前的【】内正确的打“ √”;错误的打“×”,并加以改正。

【 】(1)半坡遗址出土的骨耜等翻土工具,充分地显示了我国古代劳动人民的聪明智慧。

改正:

【 】(2)战国后期,铁制农具和牛耕的出现,是农业生产力水平提高的重要标志。

改正:

【 】(3)为了解决运输困难,秦始皇派人开凿都江堰,把长江和珠江两大水系连接起来。

改正:

【 】(4)汉代出现的农具耧车,以人或畜力为动力,大大提高了播种效率。

改正:

三、材料解析题

22. 一个国家要发展,统治者必须在政治上不断调整政策以适应社会的发展变化。只有这样,时代才能不断向前推进、社会才能不断进步。请阅读以下材料,回答相关问题。

材料一:尧舜禹时期,一开始“天下为公,选贤与能”。禹开始还做得不错,年老时他按照传统的选贤与能的制度,事先举荐皋陶做继承人,皋陶死,又举荐伯益做继承人,但是伯益做继承人时,禹却不给伯益实权,后来禹的儿子启掌握了权力之后杀了伯益,继承了父位。

材料二:统一的第一个时期,大体上是西周到秦。西周有一个中央政权,在中国北方黄河流域的范围之内发号施令,让自己的功臣、周室宗亲等等各种各样的人到东方去开辟土地。与周代的制度相比,秦汉所形成的统一否定了周的这个政治制度,但是又不是绝对否定。

--田余庆《中国古代史上的国家统一问题》

材料三:西汉初诸侯王势力强大,与官府分庭抗礼,社会秩序混乱。他下诏规定诸侯王除以嫡长子继承王位外,可将封地再次分封给其子弟作为侯国,由皇帝制定封号。这样,侯国越来越多,诸侯王的封地和势力越来越小。他随后又找各种借口削爵、夺地甚至除国,严厉镇压他们的叛乱,诸侯王从此一蹶不振。

--摘自部编人教版历史七年级上册教材

(1) 材料一中,禹按照传统的选贤与能的制度举荐继承人的方法叫什么制度?但是后来他的儿子启并不是用选举的方法得到了王位,说明这种制度后来被什么制度取代了?

(2) 根据材料二,结合课文。西周依靠什么政治制度巩固疆土?秦朝统一后否定了这个制度,在地方上推行什么制度?

(3) 材料三中的“他”是谁?“他”采纳了当时哪位大臣调整统治措施的建议?采取的具体措施是什么?

(4) 材料二和材料三中,不同历史时期的统治者虽然采取的统治政策不同,但他们的政治目的是完全相同的。请结合所学知识,指出他们相同的政治目的是什么。

23. 中华民族五千年来的发展史,也是各民族共同推动和维系国家统一的奋斗史,阅读下列材料,回答问题。

材料一:“华夏民族,非一族所成。太古以来,诸族错居,接触交通,各去小异而大同,渐化合以成一族之形,后世所谓诸夏是也”。

--梁启超《饮冰室合集》材料二:张骞拜别汉武帝出塞图(敦煌壁画)

材料三:胡人政权的统治者中汉化最积极、最彻底的当属北魏的孝文帝拓跋宏。为了促进鲜卑社会的汉化,他以非常坚决的态度将都城迁到了中华文化的中心地带洛阳。他对反对派进行了毫不留情的镇压,甚至处死了坚持民族服装打扮的皇太子。他认为如果是中华文化的正统继承者,生活习惯必须与汉人一致,血统上也应该推进鲜卑人的彻底汉化。

--摘编自王珂:《从“天下”国家到民族国家》材料四:民族交往交流交融是促进民族团结、培养中华民族共同体意识的关键……在扩大各民族交往交流中促进民族交融,将推动各民族在各个方面融会贯通,共同为实现中华民族伟大复兴的中国梦努力奋斗。

--《民族交往交流交融促进中华民族复兴》

(1) 据材料一,概括梁启超认为华夏民族是如何形成的?结合所学知识,哪些人被尊称为中华民族人文初祖?

(2) 材料二反映的历史事件是什么?该历史事件在推动民族关系的发展上起到了什么作用?此后西汉政府设置了什么机构管辖西域各民族?

(3) 依据材料三并结合所学,概括孝文帝的汉化措施?结合所学的知识,分析孝文帝这次改革的意义。

(4) 根据材料四,指出民族交往交流对促进中华民族复兴的作用。以史为鉴,你认为当今我们应该建立怎样的民族关系?

24. 党的二十大报告中指出:“要全面推进乡村振兴,坚持农业农村优先发展”,而农业的发展往往要依赖诸多因素的推动。阅读下列材料,回答问题。

材料一 七八千年前,中国北方和南方的农业与农耕聚落都有了很大发展。耒耜的出现和普遍使用,粮食的储备,使人们的精神生活得到多方面的发展。……内部大小血缘集体之间以及个人之间,关系平等和睦。

——摘编自中国社会科学院历史研究所编著《简明中国历史读本》

材料二 汉兴,扫除烦苛,与民休息。至于孝文,加之以恭俭,孝景遵业,五六十载之间,至于移风易俗,黎民醇厚。周云成康,汉言文景,美哉!

——摘自班固《汉书》

材料三 据统计,东晋南北朝时期南渡人口不下百万。当时北方人口700余万,大体上每七、八人中就有一人南迁。南方人口约540万人,南朝境内的人口中有近六分之一为北方南下流民……

——摘编自詹子庆主编《中国古代史》

(1)根据材料一,指出农业“有了很大发展”的表现。生活在这一时期的河姆渡居民种植的主要农作物是什么?

(2)从材料二可以看出,西汉初年统治者采取了怎样的政策?这一政策实施后出现了我国封建社会历史上的哪一治世局面?

(3)材料三反映了哪一历史现象?出现这一现象的原因是什么?该现象对我国古代的经济格局产生了怎样的影响?

(4)综合以上材料并结合所学知识,说说影响农业发展的因素有哪些?

25. 考古 文明。

经过几代考古人接续奋斗,我国考古工作取得了重大成就,延伸了历史轴线,增强了历史信度,丰富了历史内涵,活化了历史场景。阅读下列材料,回答问题。

【证据确认】2019年,世界遗产大会将良渚古城遗址列入《世界遗产名录》。世界遗产委员会给出的定位为: 它是代表史前稻作文明的最高成就,中华五千多年文明史最直接、最典型、最有力的实证,堪称人类早期城市文明的杰出范例。

材料一良渚古城的城内建筑、城墙、外城郭以及水利系统的土石方工程量达 1005万m3。其中,良渚古城核心区面积约为6.3km2,是世界上同时期规模最大的城市系统之一。宫殿区营建在长方形人工土台上,面积约30万m2,发现了35座长方形房址,多为南北朝向,排列整齐。发掘的墓葬显示,社会存在着明显的等级分化和职业差别。以12号墓规格最高,出土了600余件(组)玉器,包括体量最大的“玉琮王”和“玉钺王”,标志着墓主人很有可能是一位同时掌握着神权、军权和王权的统治者。以火耕、水耨技术为代表的原始稻作农业已经相当成熟。水稻的驯化历程基本完成,出土了大量稻作农业工具,水稻产量也大大增加。在一个大型灰坑遗迹(H11)中,出土约1.3万千克的炭化稻米。

——宋姝等《良渚古城:中华500多年文明史的实证之城》,载《自然与文化遗产研究》2020年第3期

材料二关于良渚水坝的考古证据非常充足,其中一个最重要的证据是碳十四的测年数据,水坝碳十四测年数据在公元前 3100-公元前2700年之间。

——英国剑桥大学科林 伦福儒《世界早期复杂社会视野下的良渚古城》

【铭文述史】“燕侯旨鼎”是在北京出土的西周早期青铜器。

材料三铭文(如图):匽(燕)侯 ( zhǐ,“旨”的异体字)初见事,于宗周,王赏旨贝廿朋,用乍(作)又(有)始(姒)宝尊。意译就是:燕侯旨第一次因事到宗周来朝见,周王赏给旨贝二十挂,用来做有姒的宝器。

——摘编自唐兰《西周青铜器铭文分代史征》

【文史互证】

材料四入(秦)境……及都邑官府,其百吏肃然,莫不恭俭、敦敬、忠信而不楛( kǔ,滥恶)……(士大夫)无有私事也,不比周,不朋党(重视处理公事,不结党营私)……

——《荀子 强国篇》

材料五湖北云梦出土的秦简中,《语书》是秦国南郡行政长官腾于公元前 227年发布的一道行政命令,写道:“凡良吏明法律令……恶吏不明法律令,不知事,不廉洁,无以佐上,偷惰疾事(指推脱事务),易口舌(搬弄是非),不羞辱,轻恶言而易病人(侮辱别人),无公端之心……”。

——睡虎地秦墓竹简整理小纽编《睡虎地秦墓竹简》

(1) 世界遗产委员会对良渚古城遗址给出了定位,依据材料一、二列举相关证据。

(2) 旨是燕国第二代诸侯。铭文记载了燕侯旨的什么活动?这反映西周实行了什么政治制度?指出这一制度实行的历史作用。

(3) 依据材料四、五,概括秦评判官吏优劣的标准。结合所学,说明战国时期秦国重视官吏任用的历史影响。谈谈你对人才选用的认识。

答案和解析

1.【答案】A

【解析】神农教民种粟、黄帝“蒸谷为饭”的传说,在一定程度上反映当时已经出现原始农业,“神农教民种粟”、“黄帝‘蒸谷为饭’”都是关于农耕文明的神话传说。中华文明的核心是农耕文明。

2.【答案】A

【解析】如果把元谋人、北京人、河姆渡人、半坡人、炎帝与黄帝、大禹治水等概念作为一个学习主题,那么这个学习主题应该是史前时期:中国境内早期人类与文明的起源。题目给出的“元谋人、北京人、河姆渡人、半坡人、炎帝与黄帝、大禹治水”都属于史前时期的史实。

故选:A。

3.【答案】B

【解析】河姆渡遗址发现栽培水稻的遗迹,有陶器、骨器、石器等大量珍贵文物,故B符合题意;半坡遗址发现世界最早栽培粟的痕迹,排除A;红山遗址是华夏文明最早的遗迹之一,没有发现稻作遗迹,大汶口遗址没有发现稻作遗迹,排除CD。

故选B。

4.【答案】D

【解析】据题干并结合所学知识,距今约6000年的半坡人是我国黄河流域农耕时代的代表,他们使用磨制石器,会制造彩陶,种植粟,住半地穴式房屋。故这三类考古发现还出现在半坡遗址。

故选D。

5.【答案】D

【解析】神农教民种粟、黄帝“蒸谷为饭”的传说,在一定程度上反映当时已经出现原始农业,“神农教民种粟”、“黄帝‘蒸谷为饭’”都是关于农耕文明的神话传说,中华文明的核心是农耕文明,D是正确的选项;ABC不符合题意。

故选:D。

6.【答案】C

【解析】

C.农作物的种植、家畜饲养的出现以及聚落、磨制石器的发展,是原始农业兴起和发展的重要标志,这表明中华文明属于农耕文明,故C正确。

ABD.均不符合题意。

7.【答案】B

【解析】

B.根据出土文物“猪纹陶钵”“鱼鸟纹彩陶壶”“舞蹈纹彩陶盆”可知,这些文物从器物造型和图案设计上都非常精美,栩栩如生,可以印证我国原始居民具有朴素审美观念,故B符合题意。

ACD.题干无法体现,表述错误,故排除ACD。

故选B。

8.【答案】C

【解析】A.根据题干“种植水稻”可知是河姆渡原始居民,不是山顶洞人。故A选项错误。

B.半坡原始居民种植粟,与根据题干“种植水稻”不符合。故B选项错误。

C.依据所学知识,河姆渡聚落位于浙江河姆渡村,距今约7000年,是长江流域氏族聚落的代表。我国是世界史最早种植水稻的国家之一。河姆渡原始居民主要种植水稻,还饲养猪、狗、水牛等家畜。故C正确。

D.大汶口原始居民位于黄淮流域,主要种植粟,与根据题干“种植水稻”不符合。故D选项错误。

故选C.

9.【答案】A

【解析】考古学家在北京人遗址发现了近10万件石器,包括刮削器,尖状器、石锤等。这些石器从早期到晚期有明显变化,打制技术逐步提高。这表明北京人会制作工具。山顶洞人有爱美意识,懂得人工取火,掌握磨光技术。排除BCD。

故选:A。

10.【答案】B

【解析】能够证实“中国是世界上原始农业产生最早的地区之一”的是河姆渡遗址出土的稻谷、谷壳等。ACD与农业无关,排除。

故选:B。

11.【答案】A

【解析】据题干并结合所学知识可知,当时生活在长江流域的河姆渡人建筑房屋,除自然条件影响外,人们还要考虑的重要因素还有人身安全,因为当时野兽众多,为保证安全,所以河姆渡人住干栏式房屋,上层住人,下层饲养家畜。

故选:A。

本题考查河姆渡的原始农耕,掌握相关的基础知识。

本题考查河姆渡的原始农耕,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

12.【答案】C

【解析】本题考查原始农业。A,缺少了黍;B,耒耜大多是用木或骨为材料制作,并非由青铜制作;D,黄帝又称为“轩辕氏”。故选C。

13.【答案】C

【解析】在远古传说中,黄帝能制作衣裳、制造船只、会炼铜。现代考古工作者在河南、陕西、山西、甘肃等地发掘出距今8000-6000年的蚕茧、丝织品、独木舟和铜刀等。这说明传说中包含一些历史信息。ABD说法过于绝对,不符合题意。

故选:C。

14.【答案】D

【解析】据“华夏民族,非一族所成。太古以来,诸族错居,接触交通,各去小异而大同,渐化合以成一族之形,后世所谓诸夏是也。”及所学知识可知,从它提到的内容中可以看出:华夏民族的形成是由错居杂处的众多民族在不断的交往、交流过程中逐渐融合而成。中华民族的形成非一族所成,从古至今,远古时期的部落交错者,互相来往,排除各自之间关于习俗、语言、文化等等方面的差异,而是趋向于走向同一文化认同,在这个过程中,逐渐走向融合,形成了统一民族。我们后世人称呼为诸夏民族。

故选:D。

15.【答案】B

【解析】华佗擅长针灸和外科手术,为减轻病人疼痛,制成全身麻醉药剂“麻沸散”,是世界医学史上的创举;还模仿虎、鹿、熊、猿、鸟五种禽兽的活动姿态,编了一套医学体操,叫做“五禽戏”,能强身健体。华佗被称为“神医”。东汉末年,张仲景收集了许多民间药方,写成了《伤寒杂病论》,全面阐述了中医理论和治病原则,奠定了中医治疗学的基础,在书中,收录了300对个药方,到现在仍被人们所借鉴,他医术高明,医德高尚,后世尊称他为“医圣”。B符合题意。

故选:B。

16.【答案】B

【解析】据所学知识可知,农作物的种植、家畜饲养的出现以及聚落、磨制石器的发展,是我国原始农业出现的重要标志。北京人遗址中发现的灰烬、炎帝教民开垦耕种的传说不能证明中国是世界农业起源地之一,选项AD不符合题意,排除;良渚遗址出土的玉琮和玉璧证明了手工业的发展,选项C不符合题意,排除;选项B河姆渡遗址出土的稻谷证明了中国是世界农业起源地之一,选项B的史料最可信,选项B符合题意。

故选:B。

17.【答案】A

【解析】题干现象说明山顶洞人已经懂得钻孔技术、已经有了爱美意识、已经会制作装饰品、已经懂得人工取火。故A符合题意,③开始农耕生活、④外貌与现代人接近不能从“山顶洞人遗址发现的项链”中得出,排除BCD。

故选:A。

18.【答案】C

【解析】“彩陶最早流行于河南西部、陕西关中地区、山西南部接壤的区域。到距今5300年左右,彩陶文化影响范围达到黄河上游和下游、长江中下游和辽河流域”说明中原地区的文化对周围地区产生了影响,彩陶由中原地区扩展到甘肃、辽宁、江苏等地区。故C符合题意;题干材料说明中原地区的文化对周围地区产生了影响,不能说明彩陶烧制技术出现在我国打制石器时期、史前时期小农经济得到充足发展、中原地区的阶级分化已比较明显,排除ABD。

故选:C。

19.【答案】C

【解析】根据所学可知,化石是研究远古人类历史的重要依据,北京人遗址中发现的灰烬、烧石和烧骨,是研究北京人用火情况的第一手材料,最能支持题干的观点,C项正确;AD都不是直接证据,属于第二手材料,排除AD;B与用火无关,排除。

故选:C。

20.【答案】D

【解析】A.题干图片无法体现文学艺术繁荣,排除。

B.四羊方尊是青铜器,不是陶器,排除。

C.前两幅图片无法体现民族交融,排除。

D.从半坡原始居民的陶器,到商代的青铜器,再到唐三彩,用不同类型精美的艺术品展现中华传统文化的璀璨,工艺水平的高超,符合题意。

故选:D。

21.【答案】(1)判断:×改正:“半坡”改 为“河姆渡”

(2)判断:×改正:“战国”改为“春秋”

(3)判断:×改正:“ 都江堰”改为“灵渠”

(4)判断:√

【解析】(1)根据所学可知,河姆渡遗址出土的骨耜等翻土工具,充分地显示了我国古代劳动人民的聪明智慧。故本题题干错误,“半坡”改 为“河姆渡”。

(2)根据所学可知,春秋后期,我国开始出现铁农具,到战国时,铁农具使用范围扩大,我国至迟在春秋末年已使用牛耕。铁制农具和牛耕的出现,是农业生产力水平提高的重要标志。故题干错误,把“战国”改为“春秋”。

(3)根据所学可知,为了解决运输困难,秦始皇派人开凿灵渠,把长江和珠江两大水系连接起来。故题干错误,把“ 都江堰”改为“灵渠”。

(4)根据所学可知,汉代出现的农具耧车,以人或畜力为动力,大大提高了播种效率。故本题题干正确。

22.【答案】【小题1】禅让制;世袭制。

【小题2】分封制;郡县制。

【小题3】汉武帝;颁布“推恩令”。

【小题4】巩固和维护统治。

23.【答案】【小题1】各族杂居错处,长期共同生活,求同存异形成的;黄帝和炎帝。

【小题2】张骞出使西域;促进了汉族与西域各国的经济文化交流;西域都护府。

【小题3】措施:迁都洛阳;说汉话;改汉姓;穿汉服;与汉通婚;学习汉族礼法;意义:增强了北魏的实力,加速了北方民族的封建化进程,促进北方民族大融合。

【小题4】民族交往交流是促进民族团结、培养中华民族共同体意识的关键,促进中华民族实现复兴;平等、民主。

【解析】(1)本题主要考查人文初祖。

(2)本题主要考查张骞出使西域。

(3)本题主要考查北魏孝文帝改革。

(4)本题主要考查学生分析归纳能力。

本题主要考查学生对人文初祖、张骞出使西域、北魏孝文帝改革等基础知识的掌握情况,进而考查学生分析归纳问题的能力。

24.【答案】(1)表现:耒耜的出现和普遍使用;粮食储备。主要农作物:水稻。

(2)政策:休养生息政策;治世局面:文景之治。

(3)现象:北民南迁;原因:北方战乱不休,南方相对安定;影响:促进经济重心南移。

(4)因素:生产工具、生产技术的改进;统治者的政策;劳动力因素;社会环境因素;自然环境因素。

25.【答案】【小题1】城市建筑和水利工程规模大,有较强社会组织能力;宫殿区和墓葬反映社会等级差别;稻作工具和稻谷遗存,原始稻作农业相对成熟;科学测年显示距今五千多年。

【小题2】活动:燕侯朝见了周天子,受到周天子赏赐,铸造了宝鼎。制度:分封制。作用:保证了周王朝对地方的控制,稳定统治秩序,扩大统治范围。

【小题3】标准:明晓法律;个人品德、品性;工作作风、态度等。影响:国君任命官吏,加强了国君对行政事务的管理;官吏不结党营私,行政效率高,加强社会治理;官吏勤于政事,增强了秦国的实力,为全国统一奠定基础。认识:要注意德才兼备;或任人唯贤,爱岗敬业,团队协作;或公道正派、注重实绩;或负责、担当、有作为、有实绩;或勤政务实、清正廉洁等等。

史前时期:中国境内早期人类与文明

一、单选题

1. 神农教民种粟、黄帝“蒸谷为饭”的传说,在一定程度上反映当时已经( )

A. 出现原始农业 B. 进入青铜时代 C. 实行分封制度 D. 掌握冶铁技术

2. 如果把元谋人北京人、河姆渡人、半坡人、炎帝与黄帝、大禹治水等概念作为一个学习主题,那么这个学习主题应该是( )

A. 中国境内早期人类与文明的起源 B. 早期国家与社会变革

C. 统一多民族国家的建立和巩固 D. 政权分立与民族交融

3. 2019年7月,中国良渚古城遗址获准列入《世界遗产名录》,其所代表的良渚文化具有“稻作、礼玉、黑陶”等特征。与良渚文化特征类似的文化遗址是( )

A. 半坡遗址 B. 河姆渡遗址 C. 红山遗址 D. 大汶口遗址

4. 2019年,北京平谷上宅遗址被列为全国重点文物保护单位。遗址中发现了大量陶器、磨制石器和半地穴式房屋遗存,这三类考古发现还出现在( )

A. 元谋人遗址 B. 北京人遗址 C. 河姆渡遗址 D. 半坡遗址

5. 中国远古时期在黄河流域流传着“神农教民种粟、黄帝‘蒸谷为饭’”的传说。据此推测合理的是( )

A. 人们对炎黄的崇拜 B. 天然火被广泛应用

C. 人们过着定居生活 D. 原始农业已经出现

6. 农作物的种植、家畜饲养的出现以及聚落、磨制石器的发展,为古代文明社会的形成奠定了重要的物质基础。这表明中华文明属于()

A. 绿洲文明 B. 海洋文明 C. 农耕文明 D. 游牧文明

7. 考古发现是了解史前社会历史的重要依据。下面的出土文物从器物造型和图案设计上可以印证我国原始居民()

河姆渡遗址·猪纹陶钵 仰韶遗址·鱼鸟纹彩壶 马家窑遗址·舞蹈纹彩陶盆

A. 会农业种植 B. 具有朴素审美观念 C. 会制作陶器 D. 开始饲养家禽家畜

8. 歌谣“骨木石陶,种植水稻,猪狗水牛,定居不移”反映了哪一原始居民的情况()

A. 山顶洞人 B. 半坡原始居民 C. 河姆渡原始居民 D. 大汶口原始居民

9. 考古学家在北京人遗址发现了近10万件石器,包括刮削器,尖状器、石锤等。这些石器从早期到晚期有明显变化,打制技术逐步提高。这表明北京人()

A. 会制作工具 B. 有爱美意识 C. 懂得人工取火 D. 掌握磨光技术

10. 中国是农业大国,农业生产具有悠久的历史。下列内容能够证实“中国是世界上原始农业产生最早的地区之一”的是()

A. 贾湖遗址出土的刻符龟甲和骨笛 B. 河姆渡遗址出土的稻谷、谷壳等

C. 半坡遗址出土的人面鱼纹彩陶盆 D. 龙山文化遗址出土的黑陶高柄杯

11. (孟子 滕文公)说:“当尧之时,水逆行,泛滥于中国,蛇龙居之,民无所定,下者为巢,上者为营窟。”可见,当时生活在长江流域的河姆渡人建筑房屋,除自然条件影响外,人们还要考虑的重要因素还有( )

A. 人身安全 B. 居住舒适 C. 外观美观 D. 出入方便

12. 俗话说“民以食为天”,农业是社会各行各业发展的基础。中国是农业大国,有关我国古代农业生产的说法正确的是( )

A. 中国是世界上最早实现人工栽培农作物的国家,品种只有稻和粟

B. 耒耜是用来翻土的工具,它是由青铜制作的

C. 浙江河姆渡和陕西半坡遗址分别发现了大量人工栽培水稻和粟的遗迹

D. 传说炎帝教民开垦耕种,种植五谷和蔬菜,被称为“轩辕氏”

13. 在远古传说中,黄帝能制作衣裳、制造船只、会炼铜。现代考古工作者在河南、陕西、山西、甘肃等地发掘出距今8000-6000年的蚕茧、丝织品、独木舟和铜刀等。这说明( )

A. 传说中的内容都是真实的 B. 考古是了解历史唯一途径

C. 传说中包含一些历史信息 D. 考古发现证实了所有传说

14. “华夏民族,非一族形成。太古以来,诸族错居,接触交通,各去小异而大同,渐化合以成一族之形,后世所谓诸夏是也。”从这段话中可以看出华夏民族( )

A. 发祥地是黄河流域 B. 交通便利,创造了众多的文明成就

C. 由炎帝和黄帝创立 D. 杂居相处,在不断交往中融合而成

15. 为中华文明作出巨大贡献的人永载史册。下列表述不正确的是( )

A. 炎帝和黄帝是中华民族的人文初祖 B. 华佗被后世人尊称为“医圣”

C. 王羲之被后人誉为“书圣” D. 孔子是儒家学派的创始人

16. 中国是农业大国,农业生产具有悠久的历史。如果要考证中国是世界农业起源地之一,下列史料最可信的是()

A. 北京人遗址中发现的灰烬 B. 河姆渡遗址出土的稻谷

C. 良渚遗址出土的玉琮和玉璧 D. 炎帝教民开垦耕种的传说

17. 考古发现是了解史前社会历史的重要依据。如图为山顶洞人遗址发现的项链,由兽骨和贝壳穿孔制成。此发现可以说明山顶洞人( )

①掌握钻孔技术

②已经有了爱美意识

③开始农耕生活

④外貌与现代人接近

A. ①② B. ①④ C. ②③ D. ③④

18. 彩陶最早流行于河南西部、陕西关中地区、山西南部接壤的区域。到距今5300年左右,彩陶文化影响范围达到黄河上游和下游、长江中下游和辽河流域。如图所示是考古发现的部分彩陶图片及其发掘地,由此可以说明( )

A. 彩陶烧制技术出现在我国打制石器时期 B. 史前时期小农经济得到充足发展

C. 中原地区的文化对周围地区产生了影响 D. 中原地区的阶级分化已比较明显

19. 北京人是世界上最重要的原始人类之一,他们已经会用火烧烤食物、御寒、照明、驱兽。下列选项中最能支持这一结论的是( )

A. 电影《疯狂原始人》中原始人用火片段

B. 考古学家发掘出的北京人头盖骨化石和牙齿化石

C. 遗址中发现的灰烬、烧石和烧骨

D. 历史研究员的推测和论述文章

20. 乐乐同学参观各地博物馆时,见到了许多镇馆之宝。如图所示三件文物共同反映了我国古代( )

A. 文学艺术繁荣 B. 陶器制作精美 C. 民族交融加强 D. 工艺水平高超

二、辨析改错题

21. 农业是古代经济发展的命脉。辨别下列史实的正误,在该题前的【】内正确的打“ √”;错误的打“×”,并加以改正。

【 】(1)半坡遗址出土的骨耜等翻土工具,充分地显示了我国古代劳动人民的聪明智慧。

改正:

【 】(2)战国后期,铁制农具和牛耕的出现,是农业生产力水平提高的重要标志。

改正:

【 】(3)为了解决运输困难,秦始皇派人开凿都江堰,把长江和珠江两大水系连接起来。

改正:

【 】(4)汉代出现的农具耧车,以人或畜力为动力,大大提高了播种效率。

改正:

三、材料解析题

22. 一个国家要发展,统治者必须在政治上不断调整政策以适应社会的发展变化。只有这样,时代才能不断向前推进、社会才能不断进步。请阅读以下材料,回答相关问题。

材料一:尧舜禹时期,一开始“天下为公,选贤与能”。禹开始还做得不错,年老时他按照传统的选贤与能的制度,事先举荐皋陶做继承人,皋陶死,又举荐伯益做继承人,但是伯益做继承人时,禹却不给伯益实权,后来禹的儿子启掌握了权力之后杀了伯益,继承了父位。

材料二:统一的第一个时期,大体上是西周到秦。西周有一个中央政权,在中国北方黄河流域的范围之内发号施令,让自己的功臣、周室宗亲等等各种各样的人到东方去开辟土地。与周代的制度相比,秦汉所形成的统一否定了周的这个政治制度,但是又不是绝对否定。

--田余庆《中国古代史上的国家统一问题》

材料三:西汉初诸侯王势力强大,与官府分庭抗礼,社会秩序混乱。他下诏规定诸侯王除以嫡长子继承王位外,可将封地再次分封给其子弟作为侯国,由皇帝制定封号。这样,侯国越来越多,诸侯王的封地和势力越来越小。他随后又找各种借口削爵、夺地甚至除国,严厉镇压他们的叛乱,诸侯王从此一蹶不振。

--摘自部编人教版历史七年级上册教材

(1) 材料一中,禹按照传统的选贤与能的制度举荐继承人的方法叫什么制度?但是后来他的儿子启并不是用选举的方法得到了王位,说明这种制度后来被什么制度取代了?

(2) 根据材料二,结合课文。西周依靠什么政治制度巩固疆土?秦朝统一后否定了这个制度,在地方上推行什么制度?

(3) 材料三中的“他”是谁?“他”采纳了当时哪位大臣调整统治措施的建议?采取的具体措施是什么?

(4) 材料二和材料三中,不同历史时期的统治者虽然采取的统治政策不同,但他们的政治目的是完全相同的。请结合所学知识,指出他们相同的政治目的是什么。

23. 中华民族五千年来的发展史,也是各民族共同推动和维系国家统一的奋斗史,阅读下列材料,回答问题。

材料一:“华夏民族,非一族所成。太古以来,诸族错居,接触交通,各去小异而大同,渐化合以成一族之形,后世所谓诸夏是也”。

--梁启超《饮冰室合集》材料二:张骞拜别汉武帝出塞图(敦煌壁画)

材料三:胡人政权的统治者中汉化最积极、最彻底的当属北魏的孝文帝拓跋宏。为了促进鲜卑社会的汉化,他以非常坚决的态度将都城迁到了中华文化的中心地带洛阳。他对反对派进行了毫不留情的镇压,甚至处死了坚持民族服装打扮的皇太子。他认为如果是中华文化的正统继承者,生活习惯必须与汉人一致,血统上也应该推进鲜卑人的彻底汉化。

--摘编自王珂:《从“天下”国家到民族国家》材料四:民族交往交流交融是促进民族团结、培养中华民族共同体意识的关键……在扩大各民族交往交流中促进民族交融,将推动各民族在各个方面融会贯通,共同为实现中华民族伟大复兴的中国梦努力奋斗。

--《民族交往交流交融促进中华民族复兴》

(1) 据材料一,概括梁启超认为华夏民族是如何形成的?结合所学知识,哪些人被尊称为中华民族人文初祖?

(2) 材料二反映的历史事件是什么?该历史事件在推动民族关系的发展上起到了什么作用?此后西汉政府设置了什么机构管辖西域各民族?

(3) 依据材料三并结合所学,概括孝文帝的汉化措施?结合所学的知识,分析孝文帝这次改革的意义。

(4) 根据材料四,指出民族交往交流对促进中华民族复兴的作用。以史为鉴,你认为当今我们应该建立怎样的民族关系?

24. 党的二十大报告中指出:“要全面推进乡村振兴,坚持农业农村优先发展”,而农业的发展往往要依赖诸多因素的推动。阅读下列材料,回答问题。

材料一 七八千年前,中国北方和南方的农业与农耕聚落都有了很大发展。耒耜的出现和普遍使用,粮食的储备,使人们的精神生活得到多方面的发展。……内部大小血缘集体之间以及个人之间,关系平等和睦。

——摘编自中国社会科学院历史研究所编著《简明中国历史读本》

材料二 汉兴,扫除烦苛,与民休息。至于孝文,加之以恭俭,孝景遵业,五六十载之间,至于移风易俗,黎民醇厚。周云成康,汉言文景,美哉!

——摘自班固《汉书》

材料三 据统计,东晋南北朝时期南渡人口不下百万。当时北方人口700余万,大体上每七、八人中就有一人南迁。南方人口约540万人,南朝境内的人口中有近六分之一为北方南下流民……

——摘编自詹子庆主编《中国古代史》

(1)根据材料一,指出农业“有了很大发展”的表现。生活在这一时期的河姆渡居民种植的主要农作物是什么?

(2)从材料二可以看出,西汉初年统治者采取了怎样的政策?这一政策实施后出现了我国封建社会历史上的哪一治世局面?

(3)材料三反映了哪一历史现象?出现这一现象的原因是什么?该现象对我国古代的经济格局产生了怎样的影响?

(4)综合以上材料并结合所学知识,说说影响农业发展的因素有哪些?

25. 考古 文明。

经过几代考古人接续奋斗,我国考古工作取得了重大成就,延伸了历史轴线,增强了历史信度,丰富了历史内涵,活化了历史场景。阅读下列材料,回答问题。

【证据确认】2019年,世界遗产大会将良渚古城遗址列入《世界遗产名录》。世界遗产委员会给出的定位为: 它是代表史前稻作文明的最高成就,中华五千多年文明史最直接、最典型、最有力的实证,堪称人类早期城市文明的杰出范例。

材料一良渚古城的城内建筑、城墙、外城郭以及水利系统的土石方工程量达 1005万m3。其中,良渚古城核心区面积约为6.3km2,是世界上同时期规模最大的城市系统之一。宫殿区营建在长方形人工土台上,面积约30万m2,发现了35座长方形房址,多为南北朝向,排列整齐。发掘的墓葬显示,社会存在着明显的等级分化和职业差别。以12号墓规格最高,出土了600余件(组)玉器,包括体量最大的“玉琮王”和“玉钺王”,标志着墓主人很有可能是一位同时掌握着神权、军权和王权的统治者。以火耕、水耨技术为代表的原始稻作农业已经相当成熟。水稻的驯化历程基本完成,出土了大量稻作农业工具,水稻产量也大大增加。在一个大型灰坑遗迹(H11)中,出土约1.3万千克的炭化稻米。

——宋姝等《良渚古城:中华500多年文明史的实证之城》,载《自然与文化遗产研究》2020年第3期

材料二关于良渚水坝的考古证据非常充足,其中一个最重要的证据是碳十四的测年数据,水坝碳十四测年数据在公元前 3100-公元前2700年之间。

——英国剑桥大学科林 伦福儒《世界早期复杂社会视野下的良渚古城》

【铭文述史】“燕侯旨鼎”是在北京出土的西周早期青铜器。

材料三铭文(如图):匽(燕)侯 ( zhǐ,“旨”的异体字)初见事,于宗周,王赏旨贝廿朋,用乍(作)又(有)始(姒)宝尊。意译就是:燕侯旨第一次因事到宗周来朝见,周王赏给旨贝二十挂,用来做有姒的宝器。

——摘编自唐兰《西周青铜器铭文分代史征》

【文史互证】

材料四入(秦)境……及都邑官府,其百吏肃然,莫不恭俭、敦敬、忠信而不楛( kǔ,滥恶)……(士大夫)无有私事也,不比周,不朋党(重视处理公事,不结党营私)……

——《荀子 强国篇》

材料五湖北云梦出土的秦简中,《语书》是秦国南郡行政长官腾于公元前 227年发布的一道行政命令,写道:“凡良吏明法律令……恶吏不明法律令,不知事,不廉洁,无以佐上,偷惰疾事(指推脱事务),易口舌(搬弄是非),不羞辱,轻恶言而易病人(侮辱别人),无公端之心……”。

——睡虎地秦墓竹简整理小纽编《睡虎地秦墓竹简》

(1) 世界遗产委员会对良渚古城遗址给出了定位,依据材料一、二列举相关证据。

(2) 旨是燕国第二代诸侯。铭文记载了燕侯旨的什么活动?这反映西周实行了什么政治制度?指出这一制度实行的历史作用。

(3) 依据材料四、五,概括秦评判官吏优劣的标准。结合所学,说明战国时期秦国重视官吏任用的历史影响。谈谈你对人才选用的认识。

答案和解析

1.【答案】A

【解析】神农教民种粟、黄帝“蒸谷为饭”的传说,在一定程度上反映当时已经出现原始农业,“神农教民种粟”、“黄帝‘蒸谷为饭’”都是关于农耕文明的神话传说。中华文明的核心是农耕文明。

2.【答案】A

【解析】如果把元谋人、北京人、河姆渡人、半坡人、炎帝与黄帝、大禹治水等概念作为一个学习主题,那么这个学习主题应该是史前时期:中国境内早期人类与文明的起源。题目给出的“元谋人、北京人、河姆渡人、半坡人、炎帝与黄帝、大禹治水”都属于史前时期的史实。

故选:A。

3.【答案】B

【解析】河姆渡遗址发现栽培水稻的遗迹,有陶器、骨器、石器等大量珍贵文物,故B符合题意;半坡遗址发现世界最早栽培粟的痕迹,排除A;红山遗址是华夏文明最早的遗迹之一,没有发现稻作遗迹,大汶口遗址没有发现稻作遗迹,排除CD。

故选B。

4.【答案】D

【解析】据题干并结合所学知识,距今约6000年的半坡人是我国黄河流域农耕时代的代表,他们使用磨制石器,会制造彩陶,种植粟,住半地穴式房屋。故这三类考古发现还出现在半坡遗址。

故选D。

5.【答案】D

【解析】神农教民种粟、黄帝“蒸谷为饭”的传说,在一定程度上反映当时已经出现原始农业,“神农教民种粟”、“黄帝‘蒸谷为饭’”都是关于农耕文明的神话传说,中华文明的核心是农耕文明,D是正确的选项;ABC不符合题意。

故选:D。

6.【答案】C

【解析】

C.农作物的种植、家畜饲养的出现以及聚落、磨制石器的发展,是原始农业兴起和发展的重要标志,这表明中华文明属于农耕文明,故C正确。

ABD.均不符合题意。

7.【答案】B

【解析】

B.根据出土文物“猪纹陶钵”“鱼鸟纹彩陶壶”“舞蹈纹彩陶盆”可知,这些文物从器物造型和图案设计上都非常精美,栩栩如生,可以印证我国原始居民具有朴素审美观念,故B符合题意。

ACD.题干无法体现,表述错误,故排除ACD。

故选B。

8.【答案】C

【解析】A.根据题干“种植水稻”可知是河姆渡原始居民,不是山顶洞人。故A选项错误。

B.半坡原始居民种植粟,与根据题干“种植水稻”不符合。故B选项错误。

C.依据所学知识,河姆渡聚落位于浙江河姆渡村,距今约7000年,是长江流域氏族聚落的代表。我国是世界史最早种植水稻的国家之一。河姆渡原始居民主要种植水稻,还饲养猪、狗、水牛等家畜。故C正确。

D.大汶口原始居民位于黄淮流域,主要种植粟,与根据题干“种植水稻”不符合。故D选项错误。

故选C.

9.【答案】A

【解析】考古学家在北京人遗址发现了近10万件石器,包括刮削器,尖状器、石锤等。这些石器从早期到晚期有明显变化,打制技术逐步提高。这表明北京人会制作工具。山顶洞人有爱美意识,懂得人工取火,掌握磨光技术。排除BCD。

故选:A。

10.【答案】B

【解析】能够证实“中国是世界上原始农业产生最早的地区之一”的是河姆渡遗址出土的稻谷、谷壳等。ACD与农业无关,排除。

故选:B。

11.【答案】A

【解析】据题干并结合所学知识可知,当时生活在长江流域的河姆渡人建筑房屋,除自然条件影响外,人们还要考虑的重要因素还有人身安全,因为当时野兽众多,为保证安全,所以河姆渡人住干栏式房屋,上层住人,下层饲养家畜。

故选:A。

本题考查河姆渡的原始农耕,掌握相关的基础知识。

本题考查河姆渡的原始农耕,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

12.【答案】C

【解析】本题考查原始农业。A,缺少了黍;B,耒耜大多是用木或骨为材料制作,并非由青铜制作;D,黄帝又称为“轩辕氏”。故选C。

13.【答案】C

【解析】在远古传说中,黄帝能制作衣裳、制造船只、会炼铜。现代考古工作者在河南、陕西、山西、甘肃等地发掘出距今8000-6000年的蚕茧、丝织品、独木舟和铜刀等。这说明传说中包含一些历史信息。ABD说法过于绝对,不符合题意。

故选:C。

14.【答案】D

【解析】据“华夏民族,非一族所成。太古以来,诸族错居,接触交通,各去小异而大同,渐化合以成一族之形,后世所谓诸夏是也。”及所学知识可知,从它提到的内容中可以看出:华夏民族的形成是由错居杂处的众多民族在不断的交往、交流过程中逐渐融合而成。中华民族的形成非一族所成,从古至今,远古时期的部落交错者,互相来往,排除各自之间关于习俗、语言、文化等等方面的差异,而是趋向于走向同一文化认同,在这个过程中,逐渐走向融合,形成了统一民族。我们后世人称呼为诸夏民族。

故选:D。

15.【答案】B

【解析】华佗擅长针灸和外科手术,为减轻病人疼痛,制成全身麻醉药剂“麻沸散”,是世界医学史上的创举;还模仿虎、鹿、熊、猿、鸟五种禽兽的活动姿态,编了一套医学体操,叫做“五禽戏”,能强身健体。华佗被称为“神医”。东汉末年,张仲景收集了许多民间药方,写成了《伤寒杂病论》,全面阐述了中医理论和治病原则,奠定了中医治疗学的基础,在书中,收录了300对个药方,到现在仍被人们所借鉴,他医术高明,医德高尚,后世尊称他为“医圣”。B符合题意。

故选:B。

16.【答案】B

【解析】据所学知识可知,农作物的种植、家畜饲养的出现以及聚落、磨制石器的发展,是我国原始农业出现的重要标志。北京人遗址中发现的灰烬、炎帝教民开垦耕种的传说不能证明中国是世界农业起源地之一,选项AD不符合题意,排除;良渚遗址出土的玉琮和玉璧证明了手工业的发展,选项C不符合题意,排除;选项B河姆渡遗址出土的稻谷证明了中国是世界农业起源地之一,选项B的史料最可信,选项B符合题意。

故选:B。

17.【答案】A

【解析】题干现象说明山顶洞人已经懂得钻孔技术、已经有了爱美意识、已经会制作装饰品、已经懂得人工取火。故A符合题意,③开始农耕生活、④外貌与现代人接近不能从“山顶洞人遗址发现的项链”中得出,排除BCD。

故选:A。

18.【答案】C

【解析】“彩陶最早流行于河南西部、陕西关中地区、山西南部接壤的区域。到距今5300年左右,彩陶文化影响范围达到黄河上游和下游、长江中下游和辽河流域”说明中原地区的文化对周围地区产生了影响,彩陶由中原地区扩展到甘肃、辽宁、江苏等地区。故C符合题意;题干材料说明中原地区的文化对周围地区产生了影响,不能说明彩陶烧制技术出现在我国打制石器时期、史前时期小农经济得到充足发展、中原地区的阶级分化已比较明显,排除ABD。

故选:C。

19.【答案】C

【解析】根据所学可知,化石是研究远古人类历史的重要依据,北京人遗址中发现的灰烬、烧石和烧骨,是研究北京人用火情况的第一手材料,最能支持题干的观点,C项正确;AD都不是直接证据,属于第二手材料,排除AD;B与用火无关,排除。

故选:C。

20.【答案】D

【解析】A.题干图片无法体现文学艺术繁荣,排除。

B.四羊方尊是青铜器,不是陶器,排除。

C.前两幅图片无法体现民族交融,排除。

D.从半坡原始居民的陶器,到商代的青铜器,再到唐三彩,用不同类型精美的艺术品展现中华传统文化的璀璨,工艺水平的高超,符合题意。

故选:D。

21.【答案】(1)判断:×改正:“半坡”改 为“河姆渡”

(2)判断:×改正:“战国”改为“春秋”

(3)判断:×改正:“ 都江堰”改为“灵渠”

(4)判断:√

【解析】(1)根据所学可知,河姆渡遗址出土的骨耜等翻土工具,充分地显示了我国古代劳动人民的聪明智慧。故本题题干错误,“半坡”改 为“河姆渡”。

(2)根据所学可知,春秋后期,我国开始出现铁农具,到战国时,铁农具使用范围扩大,我国至迟在春秋末年已使用牛耕。铁制农具和牛耕的出现,是农业生产力水平提高的重要标志。故题干错误,把“战国”改为“春秋”。

(3)根据所学可知,为了解决运输困难,秦始皇派人开凿灵渠,把长江和珠江两大水系连接起来。故题干错误,把“ 都江堰”改为“灵渠”。

(4)根据所学可知,汉代出现的农具耧车,以人或畜力为动力,大大提高了播种效率。故本题题干正确。

22.【答案】【小题1】禅让制;世袭制。

【小题2】分封制;郡县制。

【小题3】汉武帝;颁布“推恩令”。

【小题4】巩固和维护统治。

23.【答案】【小题1】各族杂居错处,长期共同生活,求同存异形成的;黄帝和炎帝。

【小题2】张骞出使西域;促进了汉族与西域各国的经济文化交流;西域都护府。

【小题3】措施:迁都洛阳;说汉话;改汉姓;穿汉服;与汉通婚;学习汉族礼法;意义:增强了北魏的实力,加速了北方民族的封建化进程,促进北方民族大融合。

【小题4】民族交往交流是促进民族团结、培养中华民族共同体意识的关键,促进中华民族实现复兴;平等、民主。

【解析】(1)本题主要考查人文初祖。

(2)本题主要考查张骞出使西域。

(3)本题主要考查北魏孝文帝改革。

(4)本题主要考查学生分析归纳能力。

本题主要考查学生对人文初祖、张骞出使西域、北魏孝文帝改革等基础知识的掌握情况,进而考查学生分析归纳问题的能力。

24.【答案】(1)表现:耒耜的出现和普遍使用;粮食储备。主要农作物:水稻。

(2)政策:休养生息政策;治世局面:文景之治。

(3)现象:北民南迁;原因:北方战乱不休,南方相对安定;影响:促进经济重心南移。

(4)因素:生产工具、生产技术的改进;统治者的政策;劳动力因素;社会环境因素;自然环境因素。

25.【答案】【小题1】城市建筑和水利工程规模大,有较强社会组织能力;宫殿区和墓葬反映社会等级差别;稻作工具和稻谷遗存,原始稻作农业相对成熟;科学测年显示距今五千多年。

【小题2】活动:燕侯朝见了周天子,受到周天子赏赐,铸造了宝鼎。制度:分封制。作用:保证了周王朝对地方的控制,稳定统治秩序,扩大统治范围。

【小题3】标准:明晓法律;个人品德、品性;工作作风、态度等。影响:国君任命官吏,加强了国君对行政事务的管理;官吏不结党营私,行政效率高,加强社会治理;官吏勤于政事,增强了秦国的实力,为全国统一奠定基础。认识:要注意德才兼备;或任人唯贤,爱岗敬业,团队协作;或公道正派、注重实绩;或负责、担当、有作为、有实绩;或勤政务实、清正廉洁等等。

同课章节目录