统编版(2019)选必三 第五单元 第11课 古代战争与地域文化的演变 课件 (共33张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版(2019)选必三 第五单元 第11课 古代战争与地域文化的演变 课件 (共33张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 19.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-03-31 13:42:20 | ||

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

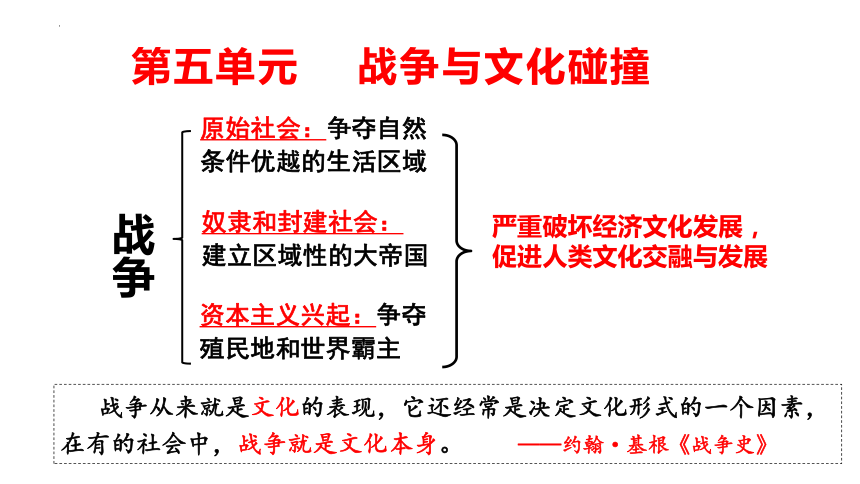

第五单元 战争与文化碰撞

战争

原始社会:争夺自然条件优越的生活区域

奴隶和封建社会:

建立区域性的大帝国

资本主义兴起:争夺殖民地和世界霸主

战争从来就是文化的表现,它还经常是决定文化形式的一个因素,在有的社会中,战争就是文化本身。 ——约翰·基根《战争史》

严重破坏经济文化发展,

促进人类文化交融与发展

第11课

古代战争与

地域文化的演变

【课程标准】

通过了解历史上的著名战争,理解战争对人类文化的破坏,以及造成的文化断裂;认识战争在客观上为不同文化的碰撞提供了契机。

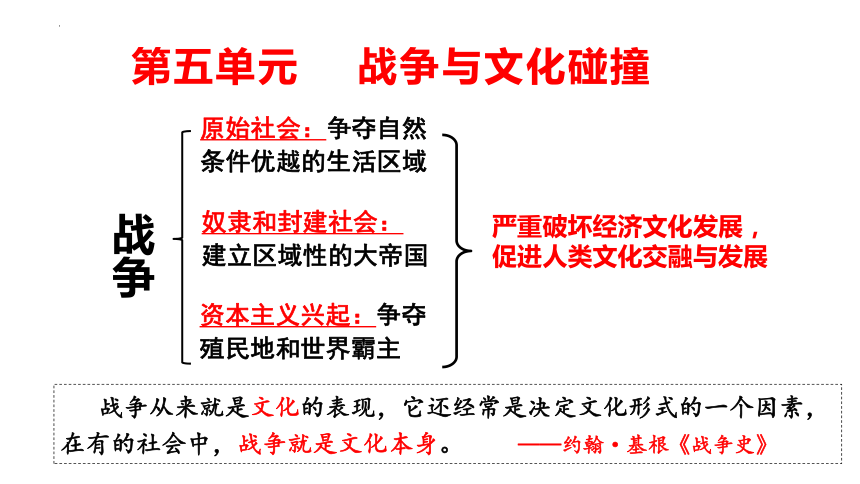

凯撒大帝

大卫王

查理曼大帝

亚历山大大帝

(左)根据雕像数字复原的亚历山大头像

(右)亚历山大为扑克牌“梅花K”原型

K在扑克牌里代表的是King的意恩,其中梅花K代表马其頓国王亚力山大。亚历山大大帝(公元前356年—前323年):古代马其顿国王,世界历史上著名的军事家和政治家。在任马其顿国王的短短13年中,以其雄才大略,东征西讨,建立了一个以巴比伦为首都,疆域空前庞大的帝国。西起希腊,东到印度河流域,北抵中亚,南达埃及,地跨欧、亚、非三洲,被称为“亚历山大帝国”。师从亚里士多德,在征战中推动古希腊文明和小亚细亚、叙利亚、美索不达米亚、埃及以及印度的古老文明相融合,因此亚历山大大帝东征(公元前 334 一前 323 年)后的三个世纪被称为“希腊化时代”。

导入新课

扑克牌中四张K是哪四位王

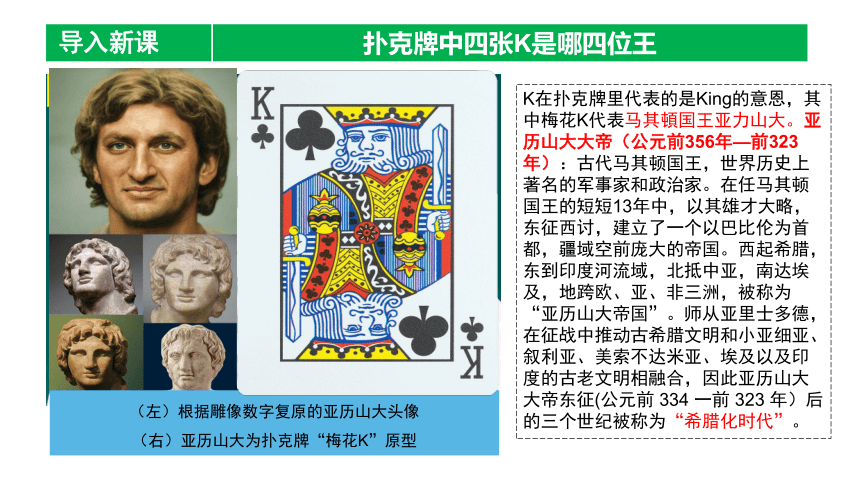

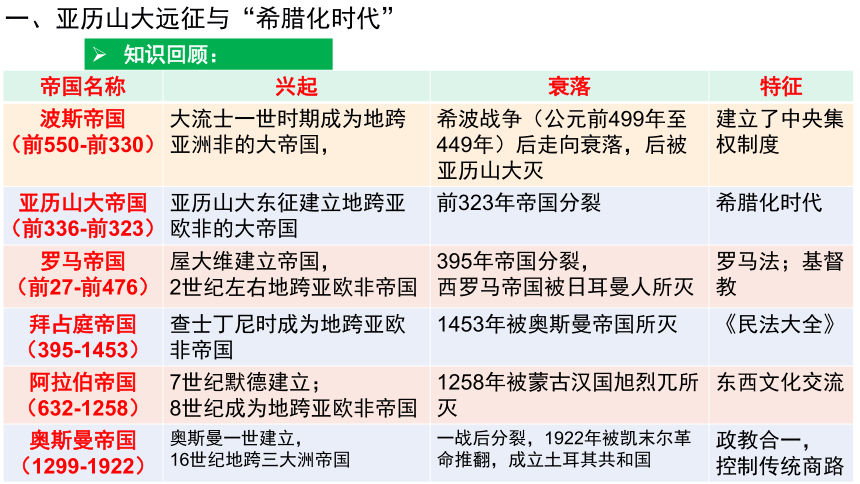

知识回顾:

帝国名称 兴起 衰落 特征

波斯帝国 (前550-前330) 大流士一世时期成为地跨亚洲非的大帝国, 希波战争(公元前499年至449年)后走向衰落,后被亚历山大灭 建立了中央集权制度

亚历山大帝国 (前336-前323) 亚历山大东征建立地跨亚欧非的大帝国 前323年帝国分裂 希腊化时代

罗马帝国 (前27-前476) 屋大维建立帝国, 2世纪左右地跨亚欧非帝国 395年帝国分裂, 西罗马帝国被日耳曼人所灭 罗马法;基督教

拜占庭帝国 (395-1453) 查士丁尼时成为地跨亚欧非帝国 1453年被奥斯曼帝国所灭 《民法大全》

阿拉伯帝国 (632-1258) 7世纪默德建立; 8世纪成为地跨亚欧非帝国 1258年被蒙古汉国旭烈兀所灭 东西文化交流

奥斯曼帝国 (1299-1922) 奥斯曼一世建立, 16世纪地跨三大洲帝国 一战后分裂,1922年被凯末尔革命推翻,成立土耳其共和国 政教合一,

控制传统商路

一、亚历山大远征与“希腊化时代”

一、亚历山大远征与“希腊化时代”

(一)亚历山大远征(公元前334年——公元前323年)

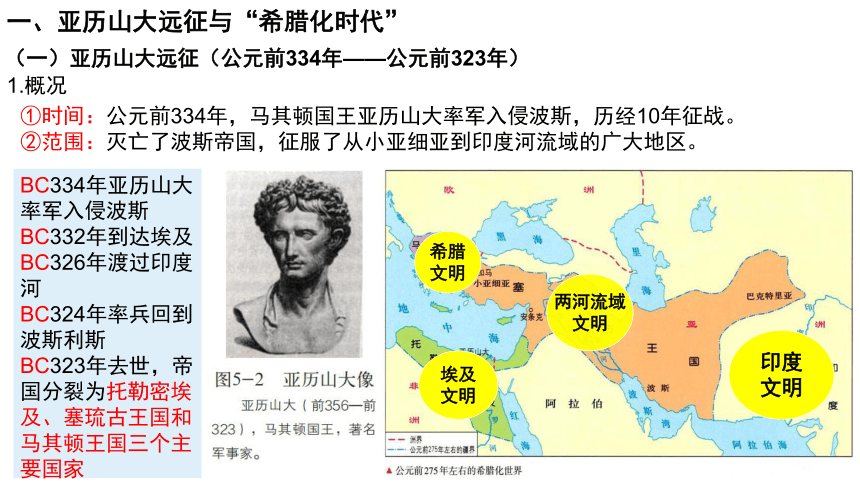

①时间:公元前334年,马其顿国王亚历山大率军入侵波斯,历经10年征战。

②范围:灭亡了波斯帝国,征服了从小亚细亚到印度河流域的广大地区。

1.概况

埃及

文明

希腊

文明

两河流域

文明

印度

文明

BC334年亚历山大率军入侵波斯

BC332年到达埃及

BC326年渡过印度河

BC324年率兵回到波斯利斯

BC323年去世,帝国分裂为托勒密埃及、塞琉古王国和马其顿王国三个主要国家

古埃及文明

古希腊文明

古印度文明

①希腊城市

底比斯

被夷为平地

②腓尼基名城推罗

大屠杀

③波斯古城

波斯波利斯

遭到劫掠,

波斯王国

被烧毁

④在中亚,或被屠杀,或被强制迁移到亚历山大建立的城中。

波斯波利斯

2.影响:

一、亚历山大远征与“希腊化时代”

(一)亚历山大远征(公元前334年——公元前323年)

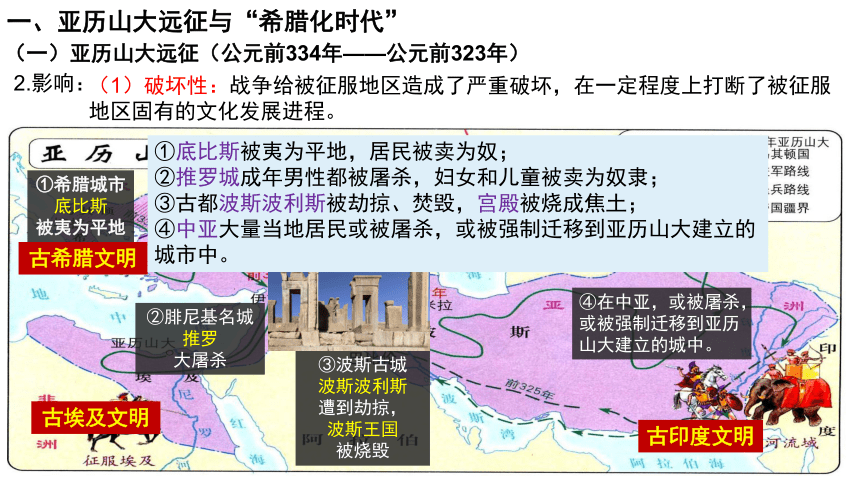

(1)破坏性:战争给被征服地区造成了严重破坏,在一定程度上打断了被征服地区固有的文化发展进程。

①底比斯被夷为平地,居民被卖为奴;

②推罗城成年男性都被屠杀,妇女和儿童被卖为奴隶;

③古都波斯波利斯被劫掠、焚毁,宫殿被烧成焦土;

④中亚大量当地居民或被屠杀,或被强制迁移到亚历山大建立的城市中。

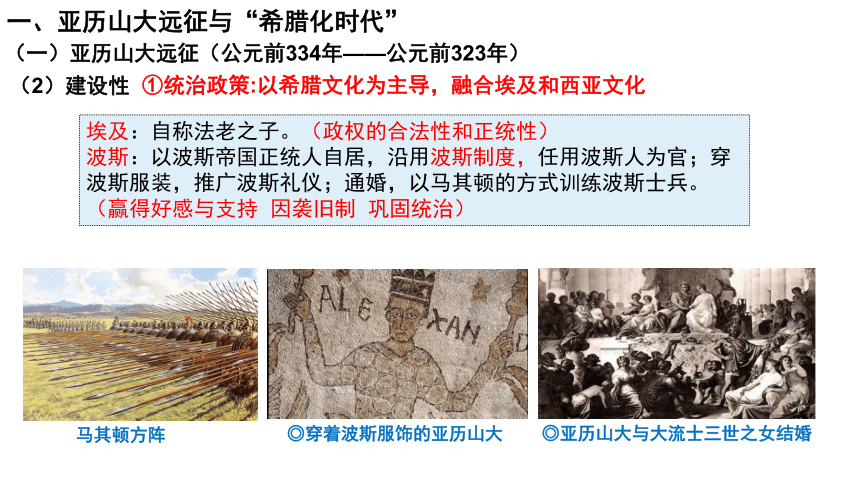

①统治政策:以希腊文化为主导,融合埃及和西亚文化

埃及:自称法老之子。(政权的合法性和正统性)

波斯:以波斯帝国正统人自居,沿用波斯制度,任用波斯人为官;穿波斯服装,推广波斯礼仪;通婚,以马其顿的方式训练波斯士兵。(赢得好感与支持 因袭旧制 巩固统治)

(2)建设性

◎穿着波斯服饰的亚历山大

◎亚历山大与大流士三世之女结婚

一、亚历山大远征与“希腊化时代”

(一)亚历山大远征(公元前334年——公元前323年)

马其顿方阵

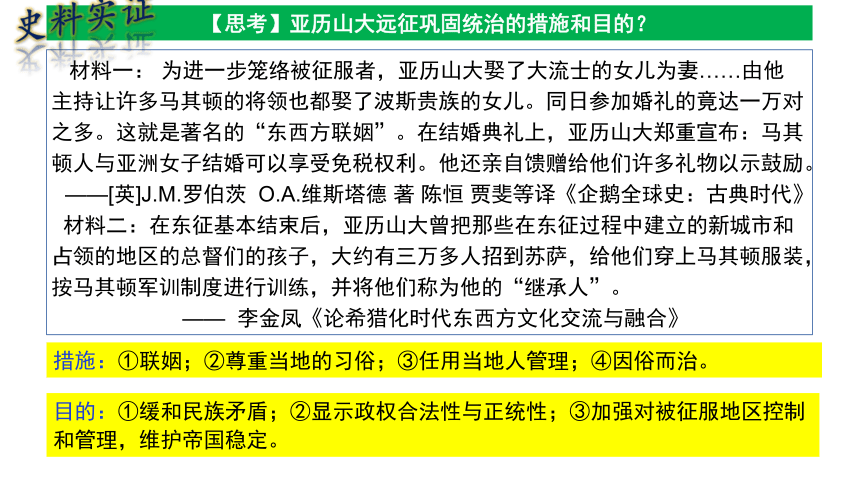

【思考】亚历山大远征巩固统治的措施和目的?

材料一: 为进一步笼络被征服者,亚历山大娶了大流士的女儿为妻……由他主持让许多马其顿的将领也都娶了波斯贵族的女儿。同日参加婚礼的竟达一万对之多。这就是著名的“东西方联姻”。在结婚典礼上,亚历山大郑重宣布:马其顿人与亚洲女子结婚可以享受免税权利。他还亲自馈赠给他们许多礼物以示鼓励。

——[英]J.M.罗伯茨 O.A.维斯塔德 著 陈恒 贾斐等译《企鹅全球史:古典时代》

材料二:在东征基本结束后,亚历山大曾把那些在东征过程中建立的新城市和占领的地区的总督们的孩子,大约有三万多人招到苏萨,给他们穿上马其顿服装,按马其顿军训制度进行训练,并将他们称为他的“继承人”。

—— 李金凤《论希猎化时代东西方文化交流与融合》

措施:①联姻;②尊重当地的习俗;③任用当地人管理;④因俗而治。

目的:①缓和民族矛盾;②显示政权合法性与正统性;③加强对被征服地区控制和管理,维护帝国稳定。

史料实证

①统治政策:以希腊文化为主导,融合埃及和西亚文化

②意义:

促进东西方文明交流,促进“希腊化时代”到来。

亚历山大东征开创的希腊化文化,是希腊文化与古埃及、巴比伦甚至古印度以及其他各地的文化相互交流汇合的结晶,是人类历史上第一次文化大交流。……并不是说在亚历山大东征之前,希腊文化与外地文化毫不接触,而是说这次文化交汇的规模之大、范围之广、程度之深、成果之巨前所未有。

——杨巨平《“希腊文化”是人类历史上第一次大交流大汇合》

(2)建设性

一、亚历山大远征与“希腊化时代”

(一)亚历山大远征(公元前334年——公元前323年)

2.影响:

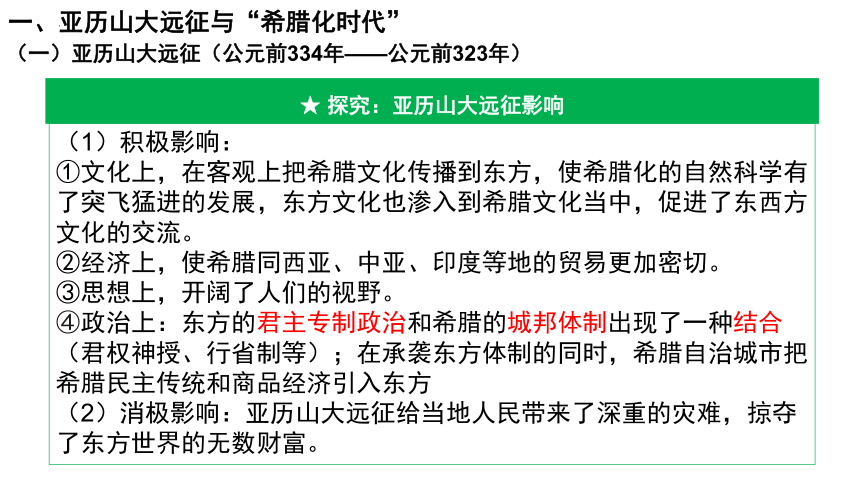

(1)积极影响:

①文化上,在客观上把希腊文化传播到东方,使希腊化的自然科学有了突飞猛进的发展,东方文化也渗入到希腊文化当中,促进了东西方文化的交流。

②经济上,使希腊同西亚、中亚、印度等地的贸易更加密切。

③思想上,开阔了人们的视野。

④政治上:东方的君主专制政治和希腊的城邦体制出现了一种结合(君权神授、行省制等);在承袭东方体制的同时,希腊自治城市把希腊民主传统和商品经济引入东方

(2)消极影响:亚历山大远征给当地人民带来了深重的灾难,掠夺了东方世界的无数财富。

★ 探究:亚历山大远征影响

一、亚历山大远征与“希腊化时代”

(一)亚历山大远征(公元前334年——公元前323年)

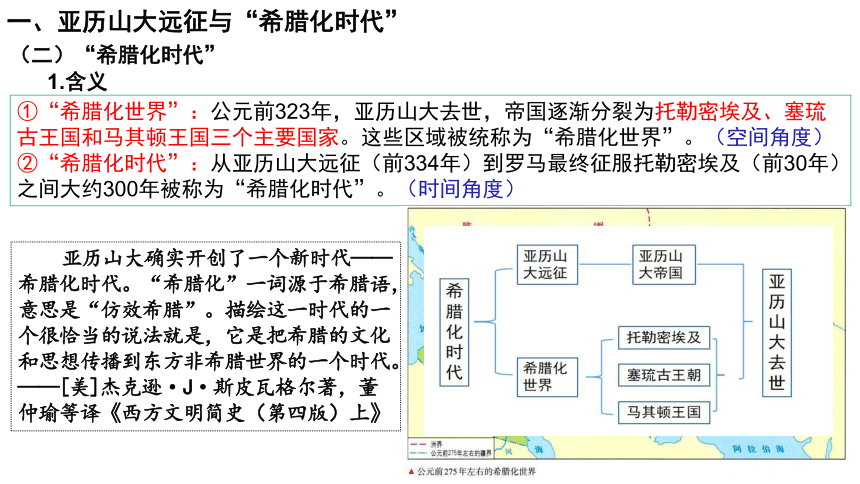

(二)“希腊化时代”

①“希腊化世界”:公元前323年,亚历山大去世,帝国逐渐分裂为托勒密埃及、塞琉古王国和马其顿王国三个主要国家。这些区域被统称为“希腊化世界”。(空间角度)

②“希腊化时代”:从亚历山大远征(前334年)到罗马最终征服托勒密埃及(前30年)之间大约300年被称为“希腊化时代”。(时间角度)

1.含义

一、亚历山大远征与“希腊化时代”

亚历山大确实开创了一个新时代——希腊化时代。“希腊化”一词源于希腊语,意思是“仿效希腊”。描绘这一时代的一个很恰当的说法就是,它是把希腊的文化和思想传播到东方非希腊世界的一个时代。

——[美]杰克逊·J·斯皮瓦格尔著,董仲瑜等译《西方文明简史(第四版)上》

2.表现:

(1)内容 (2)具体表现

统治阶层的变化

希腊文化的中心逐渐东移

①希腊人和马其顿人逐渐融合,希腊人和马其顿人基本垄断了高级官职,占有大量土地,并享受税收优惠,成为希腊化各国的统治阶级,保持着希腊人的生活方式。

②被征服地区原有的上层人士不同程度地接受了希腊文化(说希腊语,模仿希腊人的生活方式)部分人跻身统治阶级行列,成为国王的顾问和官员。

(二)“希腊化时代”

一、亚历山大远征与“希腊化时代”

③亚历山大城、安条克、帕加马等成为新的希腊文化中心。

④亚历山大城由亚历山大规划修建。托勒密埃及鼓励文化发展,城内的缪斯宫收藏了大量文化典籍,吸引学者前往研究。

◎在埃及加冕为法老的托勒密一世

托勒密王朝虽然是以希腊人为统治阶级,但是却没有扼杀埃及自身文化传统,甚至修建了不少埃及神庙,最著名的就是菲莱岛上的伊西斯神庙,在这个时期埃及与希腊的文化开始全面融合,甚至包括宗教信仰,很多神灵开始共有神性,比如阿蒙神等同于宙斯,荷鲁斯等同于阿波罗,托特等同于赫尔墨斯等等。同时大量古希腊学者来到埃及,对埃及的历史、神话、技术等进行研究和记录,如今我们看到的古埃及著作,大多都是在这个时期经由希腊人记录与撰写的。

亚历山大港是托勒密王国的首都,也是当时是希腊化世界的重要文明中心以及贸易枢纽。托勒密王朝被世界史学界公认为是古埃及历史上最后一个王朝,它的诸位君主也被史学界公认为是法老。

◎埃及亚历山大城

公元前218年5月5日,一个希腊人与一个埃及妇女发生冲突。后者把尿倒在希腊人身上,而且拒绝道歉。这个希腊人写信给托勒密埃及的国王控告说:

国王啊,我请求你,如果你同意,就请不要坐视一个埃及女人这样无理地侮辱我,我是一个希腊人,一个外地人。

——摘译自《恩泰克塞伊斯莎草纸文献》英文版

【学思之窗】P63

这本是一场平常的民间纠纷,但这个希腊人为什么特别强调自己的希腊人和对方的埃及人身份

(1)在希腊化世界中,希腊人和马其顿人逐渐融合,他们基本垄断了高级官职,成为希腊化各国的统治阶级。

(2)这个人强调自己是希腊人,对方是埃及人,意在强调自己是统治者,对方是被统治者,试图获国王的有利判决。

◎阿基米德

◎ 《荷马史诗》

◎ 《几何原本》

◎埃拉托斯特尼指导学生

(二)“希腊化时代”

一、亚历山大远征与“希腊化时代”

①被征服地区的本土文化与希腊文化的碰撞和交流,促进了文学、科学等许多领域的发展。

3.影响:

a.系统整理和研究《荷马史诗》和古典希腊的悲剧、史学、地理学作品。

b.欧几里德总结已有成果编写出《几何原本》。

c.阿基米德提出了著名的物理学定理。

d.埃拉托斯提尼对地球周长作出了精确的计算。

e.对人体的神经系统及消化系统进行基础研究。

②西亚、北非的文化仍在希腊化世界保持长期影响。在广大乡村地区,农民仍说着他们祖先的语言,保持他们原有的宗教和风俗。

【历史纵横】马卡比起义

公元前198年,巴勒斯坦被塞琉古王国占领。塞琉古王国的统治者推行希腊化政策,向当地的犹太人征收重税,引起犹太人的强烈不满。公元前168年,犹太祭司马卡比发动起义,以灵活的战术与塞琉古周旋,同时积极争取外部支持,与罗马结成同盟。公元前165年,犹太人基本赢得独立,传统的犹太教文化继续发展。

(二)“希腊化时代”

一、亚历山大远征与“希腊化时代”

3.影响:

(1)东方地区人民与希腊人和马其顿人之间相处并不融洽;

(2)西亚、北非存在普遍抵制希腊化的现象;

(3)希腊文化对普通民众和农村影响不大。

4、特点:从总体上看,“希腊化时代”文化具有多元性和开放性的特点

①文化交往从以往的单向性发展为双向性

②文化融合是军事征服的结果

③文化中心逐渐东移

④文化交往的趋势是融合型的文化取代纯粹的东方文化和希腊文化

◎帕加马

据教材叙述和材料,并结合所学知识,概括希腊化的主要特征

(二)“希腊化时代”

一、亚历山大远征与“希腊化时代”

蒙古发展史:铁木真于1162年出生在漠北草原斡难河上游地区(今蒙古国肯特省),尊汗号为成吉思汗,国号大蒙古国。大蒙古国建立后屡次对外侵略扩张,成吉思汗在位时开始征伐西夏、西辽、金国、花剌子模等国,其继承人又经过两次大规模的西征。

蒙古帝国的对外入侵一度被欧洲地区称为“黄祸”,蒙古帝国最大疆域的面积高达3300万平方公里,东到太平洋,北抵北冰洋,西达黑海沿岸(鼎盛时达匈牙利),南至南海。占了世界土地面积的22%,超越了五分之一,为20世纪时苏联的1.5倍,现今俄罗斯的1.9倍,含盖了当时疆域内1亿的人口。

二、蒙古西征与东西方交流

(一)蒙古西征背景

13世纪初,中国北方草原出现了一个强大的蒙古汗国。

第一次:1218年,中亚的花剌子模国扣留蒙古商队,杀害蒙古使臣。不久,成吉思汗以复仇为由,发动第一次西征,1231年灭掉花刺子模,直抵黑海北岸

第二次:1235年-1242年灭亡金朝之后,征服今俄罗斯、乌克兰地区的诸多公国和部族,一直打到今德国、匈牙利和巴尔干半岛金帐汗国(钦察汗国)建立。

第三次:13世纪中叶,以西亚地区为目标,攻占巴格达。伊利汗国建立。

二、蒙古西征与东西方交流

(二)蒙古的三次西征

第一次西征(成吉思汗)

第二次西征(拔都)

第三次西征(旭烈兀)

2、结果:

忽必烈建立元朝前后,蒙古在其他统治区形成四大汗国,名义上仍将元朝尊为宗主国。

蒙古四大汗国:

钦察汗国(金帐汗国):

成吉思汗的孙子拔都创立。

察合台汗国:

成吉思汗次子察合台的封国。

伊尔汗国:

成吉思汗孙子旭烈兀西征后建立。

窝阔台汗国:

成吉思汗第三子窝阔台后代海都所建。

二、蒙古西征与东西方交流

(二)蒙古的三次西征

1.严重破坏了被征服地区的社会经济

时间 国家 城市 死亡(有待考证)

1215 金 中都(北京) 100万人

1220-1221 花剌子模 撒马尔罕 120万人

1227 西夏 兴庆府(银川) 80万人

1231 南宋 成都 140万人

1258 阿拔斯王朝 巴格达 120万人

蒙古人屠城规模

◎蒙古攻陷巴格达, 下令屠城

二、蒙古西征与东西方交流

(三)蒙古西征的影响

材料1:蒙古人在推行退田还草政策,将农田全部毁坏,将其重新变为牧场。为了达到目标,蒙古人毁坏了所有的水利设施,让农田失去水源,最终荒漠化。慢慢的,原本富庶的阿富汗就变成了一片贫瘠之地。——阿富汗贫穷落后的真相

材料2:据估算,在两年的时间里,成吉思汗的军队杀了125万人,当时花刺子模的全部人口大约是300万。 在攻陷这些城市后,蒙古士兵有条不紊地进行了分批屠杀。无论

是老人还是青年,战斗人员还是非战斗人员,都死在了他们的刀斧之下。顾骨成堆,血流成河。——【英】安德鲁 马尔著,邢科译:《世界史》

2、蒙古西征客观上推动了东西方的交流。

(1)欧洲传教士到达蒙古:第二次西征后,两位欧洲传教士分别受教皇和法国国王派遣,到达漠北和蒙古进行交涉,他们撰写的出使报告流传至今

(2)马可·波罗口述记录的《马可·波罗行纪》,对以后几个世纪的欧洲航海、探险活动产生了很大影响

(3)畏兀(wū)儿人:班列·扫马经由耶路撒冷到欧洲访问,见到了教皇和英、法国王。

列班·扫马,元朝基督教聂思脱里派教士、外交家, 已知最早访问欧洲的中国旅行家,出生于元大都。

二、蒙古西征与东西方交流

(三)蒙古西征的影响——东西文化交流

◎约翰·柏朗嘉宾

◎ 《柏朗嘉宾蒙古行纪》

详细介绍了蒙古的情况以及深入探讨抵御蒙古入侵的战术等内容。此书对研究东西方文化交流有很高的价值。

二、蒙古西征与东西方交流

(三)蒙古西征的影响——东西文化交流

东方是金瓦盖顶,金砖铺地,门窗都是黄金装饰,连河道里都有滚动的矿石,东方简直是一个灿烂辉煌的黄金世界,冒险家的乐园。

【思考】蒙古西征如何推动东西方文化交流?

材料一:从成吉思汗动身西征起,蒙古人就采用了中原的 “驿站”制度。据不完全统计,蒙古帝国时期,仅元各行省范围内设置的主要水陆驿站就达1500多处。这一制度,对于东西方之间,中原和北方各地区、各民族之间的经济、文化交流的畅通和扩大,起到了相当重要的推动作用。

材料二:蒙古帝国时期,欧洲的商人、使节、游人来远东的络绎不绝。他们或长期留居,经商传教,其中不少人在政治上被蒙古帝国所重用。与此同时,蒙古帝国也常派使节、商队到欧洲。欧洲和东亚间的来往还有双方人口的相互流动和迁居现象,这对扩大东亚和欧洲之间的联系和促进东西方文化交流起到的作用决不能低估

材料三:蒙古帝国时期,欧洲的商人、使节、游人来远东的络绎不绝。他们或长期留居,经商传教,其中不少人在政治上被蒙古帝国所重用。与此同时,蒙古帝国也常派使节、商队到欧洲。欧洲和东亚间的来往还有双方人口的相互流动和迁居现象,这对扩大东亚和欧洲之间的联系和促进东西方文化交流起到的作用决不能低估

材料四:《马可 波罗游记》记载,元世祖忽必烈对马可 波罗讲过这么一段话:“有人敬耶酥,有人拜佛,其他人敬穆汉默得,我不晓得哪位最大,我便都敬他们,求他们庇佑我。”通过宗教传播,不仅使不同的宗教受到了影响,而且在宗教传播过程中由于人们的广泛交往,使科学技术、文学艺术,甚至连物质文化等方面都也受到了影响

①蒙古帝国内外发达的交通(或“驿站”制度),为东西方文化交流提供了便利条件

②蒙古帝国将欧亚大陆连成一片,促进、加速了东西方文化交流的进程

史料实证

③蒙古统治者对东西方贸易关系和技术交流的注重和保护措施,促进了东西方文化交流的发展

④蒙古帝国兼容并蓄的宗教政策,促进了东西方文化的交流和融合

3.引发了较大规模的民族迁徙、民族交融,民族分布格局发生变化

①上层西迁:迁徙的移民主要是西征的蒙古军队。14世纪后,他们逐渐与当地居民融合。

②下层东迁:大批移民自西东迁,进入中国中原地区,被称为“色目人”,形成新的民族——回族。

③使亚欧内陆的民族分布产生了变化,一些被征服地区的文化面貌有所改变。

波斯人

阿拉伯人

汉人

畏兀儿

蒙古人

回回

二、蒙古西征与东西方交流

(三)蒙古西征的影响

蒙古统治者为了保障自己的统治利益,推行民族歧视和压迫政策。他们在很多方面对不同民族采取差别对待措施,被后人概括为“四等人制”。四等人依次为蒙古人、色目人、汉人、南人。色目人指蒙古以外的西北、西域各族人,包括西夏、畏兀儿、回回等。 ——《中外历史纲要(上)》

1.严重破坏了被征服地区的社会经济

2.蒙古西征客观上推动了东西方的交流

(1)第二次西征后,两位欧洲传教士分别受教皇和法国国王派遣,到达漠北和蒙古进行交涉,他们撰写的出使报告流传至今

(2)马可·波罗口述记录的《马可·波罗行纪》,对以后几个世纪的欧洲航海、探险活动产生了很大影响

(3)畏兀(wū)儿人:班列·扫马经由耶路撒冷到欧洲访问,见到了教皇和英、法国王。

3.引发了较大规模的民族迁徙、民族交融,民族分布格局发生变化

①由东向西迁徙的移民:主要是西征的蒙古军队,14世纪后,他们逐渐与当地居民融合。

②大批移民自西东迁,进入中国中原地区,被称为“色目人”,形成新的民族——回族。

③使欧亚内陆的民族分布产生了变化,一些被征服地区的文化面貌有所改变。

二、蒙古西征与东西方交流

(三)蒙古西征影响

思考点:蒙古西征对不同地域的文化产生了哪些影响?

蒙古西征对不同地域的文化产生的影响可分两大地域来看。

(1)是对中亚和西亚的影响。表现在:伊斯兰文明受到战争的沉重打击,不过后来又逐渐恢复了;一批蒙古人(主要是军队)移居至此,致使该地域受到蒙古文化的影响。但他们的后裔逐渐被当地的文化和民族同化。

(2)对中国的影响。表现在:大批中亚、西亚移民来华,成为“色目人”的重要组成部分。元朝灭亡后,这些移民的后裔大部分与汉人融合;基督教、伊斯兰教在中国得到更大范围的传播。元朝灭亡后,基督教的影响基本消失,但伊斯兰教的影响得到部分延续;中外文化交流更加活跃,中国人对外部世界,特别是对西方的了解有明显进步。

战争是一种特殊的政治延伸。在战争中,不同民族、不同类型、不同水平的文化,相遇并发生碰撞。古代战争对文化产生了重要影响,亚历山大东征促进了东西方文化的交流与融合,蒙古西征开启了欧亚文明交流的新时代。我们要辩证看待古代战争对文化的影响,一方面给被征服民族带来了深重的灾难,另一方面,客观上又为不同文化的碰撞提供了契机。

当今社会,我们从不否认战争促进文化交流,但是我们尽量避免战争,避免战争带来的危害。作为负责任的大国,我们倡导“文明的交流与互鉴”,在维护世界和平的前提下促进文明间的和谐共生。只要秉持包容精神,就不存在什么“文明冲突”,就可以实现文明和谐。

——习近平《文明交流互鉴是推动人类文明进步和世界和平发展的重要动力》

中国的声音

尽管战争带来的文化交流可能极大推动了历史的发展,但文化的交流也有和平的方式。

战争的本质是政治的延续,文化交流仅是客观上的结果之一。而这样的文化交流,付出的代价太过沉重。

家国情怀

课 堂 总 结

古代战争与地域文化的演变

亚历山大

蒙 古

亚历山大远征

希腊化时代

蒙古西征:三次西征

客观上

东西方交流

①传教士来华、马可波罗来华、列班·扫马访欧

②民族迁徙,亚欧民族分布发生变化

①希腊文化为主导,融合埃及和西亚文化;

②希腊人和马其顿人逐渐融合;

③希腊文化的中心逐渐东移;

④文学、科学等领域的发展

都促进了中西文化之间的交流

【典例研析】(2023春·山西·高三校联考阶段练习)亚历山大征服埃及后,埃及祭司宣布他为太阳神的儿子,法老的合法继承人。在耶路撒冷,亚历山大皈依了犹太教。在巴比伦城,他派人把巴比伦最崇拜的拜尔神庙重新修建起来。这说明亚历山大( )

A.弘扬亚非地区传统文化 B.利用当地宗教强化统治

C.推动各区域间信仰融合 D.得到了当地民众的支持

【答案】B【详解】根据材料“埃及祭司宣布他为太阳神的儿子”“亚历山大皈依了犹太教”“把巴比伦最崇拜的拜尔神庙重新修建起来”,反映出亚历山大重视宗教相关问题,但其最终的目的是利用宗教来巩固新征服地区的统治,B项正确

【典例研析】 (2023·山东潍坊·统考一模)如图是出土于阿富汗的公元前3世纪的饰板,天空中是希腊太阳神赫利俄斯,背生双翅、手持长棍和缰绳驾车的是希腊胜利女神妮可,车上头戴皇冠的是希腊自然女神西布莉,车子具有波斯风格。据此可知

A.该饰品体现多元文化交汇

B.东西方商贸联系十分密切

C.希腊文化与西亚文化同源

D.中亚已出现政教合一国家

【答案】A【详解】阿富汗出土的饰板中,人物形象多来自希腊神话,而车子具有波斯风格,这体现了不同文化的融合交汇,A项正确;通过材料无法看出当时商贸联系情况,排除B项;材料饰板是静态物品,无法看出希腊文化和西亚文化的同源性,排除C项;宗教因素在材料中没有体现,排除D项。故选A项。

【典例研析】 (2023春·高三单元测试)在蒙古军队于1220年征服中亚的撒马尔罕之后,当地人“田园不能自立,须附汉人及契丹、河西(指西夏)等。其长官亦以诸色人等为之,汉人工匠杂处其中”。据此可以得出的历史信息是( )

A.元朝直接管辖中亚地区 B.蒙古帝国推行开明的民族政策

C.蒙古西征促进人口迁徙 D.战争的频发导致中亚经济萧条

【答案】C【详解】根据材料并结合所学可知,蒙古西征引发了较大规模的民族迁徙,在蒙古军队于1220年征服中亚的撒马尔罕之后,许多汉人工匠和来自周边地区的人西迁至此,C项正确;元朝并不直接管辖中亚地区,排除A项;蒙古帝国实行民族歧视政策,排除B项;通过材料信息无法看出当时中亚地区经济发展情况,排除D项。故选C项。

【典例研析】 (2023春·全国·高三专题练习)(成吉思汗的大将)哲别和速不台的侵入波斯、高加索和罗斯“不过是一次长途奔袭。他们去后,这些地方的人民可能以为是做了一场噩梦,而蒙古人留在这些城市里面下来的冒烟的瓦砾场以及堆积如山的尸体证实他们经过这里是可怖的事实。”材料说明蒙古西征

A.是一次正义的战争 B.受到当地人民的欢迎

C.给被征服地区人民带来灾难 D.推动欧洲城市发展

【答案】C

【详解】蒙古西征本身是对这些国家的武装入侵,大肆屠杀当地居民,给当地带来深重灾难,故AB错误,C正确;材料未涉及城市发展问题,故D错误。

查阅资料,了解上述观点有何历史依据。

(1)蒙古帝国的建立加速了东西方的文化、技术交流,一定程度促进了械征服地区文化及商业的发展。

(2)蒙古帝国的崛起,改变了欧亚大陆的政治格局,改变了欧亚大陆大部分国家和地区的政治组织。

(3)蒙古西征引发了较大规模的民族迁徙,使亚欧大陆内部的民族分布产生了一定变化,民族交融的进程加快。

(4)横跨欧亚大陆的蒙古帝国的建立,客观上为东西方文化的交流提供了有利条件,基督教的再度东传正是这种交流的重要表现,随着征服地区的不断扩大,蒙古人的宗教信仰呈现出多元化特征。

来自亚洲腹地的原始游牧民族蒙古人,对世界史产生了巨大的影响。他们征服的规模无与伦比……亚洲和大部分欧洲的政治组织都变换了。许多地区的人民被灭绝或四散,永远改变了其种族特征。世界主要宗教的分布和力量也发生了变化。横越欧亚大陆的道路由一个政权所控制,旅行变得安全了。在中断了一千年之后,欧洲人又能进入亚洲和远东了。 ——[英]杰弗里.巴勒克拉夫主编《泰晤士世界历史地图集》

学习拓展(P65页)

第五单元 战争与文化碰撞

战争

原始社会:争夺自然条件优越的生活区域

奴隶和封建社会:

建立区域性的大帝国

资本主义兴起:争夺殖民地和世界霸主

战争从来就是文化的表现,它还经常是决定文化形式的一个因素,在有的社会中,战争就是文化本身。 ——约翰·基根《战争史》

严重破坏经济文化发展,

促进人类文化交融与发展

第11课

古代战争与

地域文化的演变

【课程标准】

通过了解历史上的著名战争,理解战争对人类文化的破坏,以及造成的文化断裂;认识战争在客观上为不同文化的碰撞提供了契机。

凯撒大帝

大卫王

查理曼大帝

亚历山大大帝

(左)根据雕像数字复原的亚历山大头像

(右)亚历山大为扑克牌“梅花K”原型

K在扑克牌里代表的是King的意恩,其中梅花K代表马其頓国王亚力山大。亚历山大大帝(公元前356年—前323年):古代马其顿国王,世界历史上著名的军事家和政治家。在任马其顿国王的短短13年中,以其雄才大略,东征西讨,建立了一个以巴比伦为首都,疆域空前庞大的帝国。西起希腊,东到印度河流域,北抵中亚,南达埃及,地跨欧、亚、非三洲,被称为“亚历山大帝国”。师从亚里士多德,在征战中推动古希腊文明和小亚细亚、叙利亚、美索不达米亚、埃及以及印度的古老文明相融合,因此亚历山大大帝东征(公元前 334 一前 323 年)后的三个世纪被称为“希腊化时代”。

导入新课

扑克牌中四张K是哪四位王

知识回顾:

帝国名称 兴起 衰落 特征

波斯帝国 (前550-前330) 大流士一世时期成为地跨亚洲非的大帝国, 希波战争(公元前499年至449年)后走向衰落,后被亚历山大灭 建立了中央集权制度

亚历山大帝国 (前336-前323) 亚历山大东征建立地跨亚欧非的大帝国 前323年帝国分裂 希腊化时代

罗马帝国 (前27-前476) 屋大维建立帝国, 2世纪左右地跨亚欧非帝国 395年帝国分裂, 西罗马帝国被日耳曼人所灭 罗马法;基督教

拜占庭帝国 (395-1453) 查士丁尼时成为地跨亚欧非帝国 1453年被奥斯曼帝国所灭 《民法大全》

阿拉伯帝国 (632-1258) 7世纪默德建立; 8世纪成为地跨亚欧非帝国 1258年被蒙古汉国旭烈兀所灭 东西文化交流

奥斯曼帝国 (1299-1922) 奥斯曼一世建立, 16世纪地跨三大洲帝国 一战后分裂,1922年被凯末尔革命推翻,成立土耳其共和国 政教合一,

控制传统商路

一、亚历山大远征与“希腊化时代”

一、亚历山大远征与“希腊化时代”

(一)亚历山大远征(公元前334年——公元前323年)

①时间:公元前334年,马其顿国王亚历山大率军入侵波斯,历经10年征战。

②范围:灭亡了波斯帝国,征服了从小亚细亚到印度河流域的广大地区。

1.概况

埃及

文明

希腊

文明

两河流域

文明

印度

文明

BC334年亚历山大率军入侵波斯

BC332年到达埃及

BC326年渡过印度河

BC324年率兵回到波斯利斯

BC323年去世,帝国分裂为托勒密埃及、塞琉古王国和马其顿王国三个主要国家

古埃及文明

古希腊文明

古印度文明

①希腊城市

底比斯

被夷为平地

②腓尼基名城推罗

大屠杀

③波斯古城

波斯波利斯

遭到劫掠,

波斯王国

被烧毁

④在中亚,或被屠杀,或被强制迁移到亚历山大建立的城中。

波斯波利斯

2.影响:

一、亚历山大远征与“希腊化时代”

(一)亚历山大远征(公元前334年——公元前323年)

(1)破坏性:战争给被征服地区造成了严重破坏,在一定程度上打断了被征服地区固有的文化发展进程。

①底比斯被夷为平地,居民被卖为奴;

②推罗城成年男性都被屠杀,妇女和儿童被卖为奴隶;

③古都波斯波利斯被劫掠、焚毁,宫殿被烧成焦土;

④中亚大量当地居民或被屠杀,或被强制迁移到亚历山大建立的城市中。

①统治政策:以希腊文化为主导,融合埃及和西亚文化

埃及:自称法老之子。(政权的合法性和正统性)

波斯:以波斯帝国正统人自居,沿用波斯制度,任用波斯人为官;穿波斯服装,推广波斯礼仪;通婚,以马其顿的方式训练波斯士兵。(赢得好感与支持 因袭旧制 巩固统治)

(2)建设性

◎穿着波斯服饰的亚历山大

◎亚历山大与大流士三世之女结婚

一、亚历山大远征与“希腊化时代”

(一)亚历山大远征(公元前334年——公元前323年)

马其顿方阵

【思考】亚历山大远征巩固统治的措施和目的?

材料一: 为进一步笼络被征服者,亚历山大娶了大流士的女儿为妻……由他主持让许多马其顿的将领也都娶了波斯贵族的女儿。同日参加婚礼的竟达一万对之多。这就是著名的“东西方联姻”。在结婚典礼上,亚历山大郑重宣布:马其顿人与亚洲女子结婚可以享受免税权利。他还亲自馈赠给他们许多礼物以示鼓励。

——[英]J.M.罗伯茨 O.A.维斯塔德 著 陈恒 贾斐等译《企鹅全球史:古典时代》

材料二:在东征基本结束后,亚历山大曾把那些在东征过程中建立的新城市和占领的地区的总督们的孩子,大约有三万多人招到苏萨,给他们穿上马其顿服装,按马其顿军训制度进行训练,并将他们称为他的“继承人”。

—— 李金凤《论希猎化时代东西方文化交流与融合》

措施:①联姻;②尊重当地的习俗;③任用当地人管理;④因俗而治。

目的:①缓和民族矛盾;②显示政权合法性与正统性;③加强对被征服地区控制和管理,维护帝国稳定。

史料实证

①统治政策:以希腊文化为主导,融合埃及和西亚文化

②意义:

促进东西方文明交流,促进“希腊化时代”到来。

亚历山大东征开创的希腊化文化,是希腊文化与古埃及、巴比伦甚至古印度以及其他各地的文化相互交流汇合的结晶,是人类历史上第一次文化大交流。……并不是说在亚历山大东征之前,希腊文化与外地文化毫不接触,而是说这次文化交汇的规模之大、范围之广、程度之深、成果之巨前所未有。

——杨巨平《“希腊文化”是人类历史上第一次大交流大汇合》

(2)建设性

一、亚历山大远征与“希腊化时代”

(一)亚历山大远征(公元前334年——公元前323年)

2.影响:

(1)积极影响:

①文化上,在客观上把希腊文化传播到东方,使希腊化的自然科学有了突飞猛进的发展,东方文化也渗入到希腊文化当中,促进了东西方文化的交流。

②经济上,使希腊同西亚、中亚、印度等地的贸易更加密切。

③思想上,开阔了人们的视野。

④政治上:东方的君主专制政治和希腊的城邦体制出现了一种结合(君权神授、行省制等);在承袭东方体制的同时,希腊自治城市把希腊民主传统和商品经济引入东方

(2)消极影响:亚历山大远征给当地人民带来了深重的灾难,掠夺了东方世界的无数财富。

★ 探究:亚历山大远征影响

一、亚历山大远征与“希腊化时代”

(一)亚历山大远征(公元前334年——公元前323年)

(二)“希腊化时代”

①“希腊化世界”:公元前323年,亚历山大去世,帝国逐渐分裂为托勒密埃及、塞琉古王国和马其顿王国三个主要国家。这些区域被统称为“希腊化世界”。(空间角度)

②“希腊化时代”:从亚历山大远征(前334年)到罗马最终征服托勒密埃及(前30年)之间大约300年被称为“希腊化时代”。(时间角度)

1.含义

一、亚历山大远征与“希腊化时代”

亚历山大确实开创了一个新时代——希腊化时代。“希腊化”一词源于希腊语,意思是“仿效希腊”。描绘这一时代的一个很恰当的说法就是,它是把希腊的文化和思想传播到东方非希腊世界的一个时代。

——[美]杰克逊·J·斯皮瓦格尔著,董仲瑜等译《西方文明简史(第四版)上》

2.表现:

(1)内容 (2)具体表现

统治阶层的变化

希腊文化的中心逐渐东移

①希腊人和马其顿人逐渐融合,希腊人和马其顿人基本垄断了高级官职,占有大量土地,并享受税收优惠,成为希腊化各国的统治阶级,保持着希腊人的生活方式。

②被征服地区原有的上层人士不同程度地接受了希腊文化(说希腊语,模仿希腊人的生活方式)部分人跻身统治阶级行列,成为国王的顾问和官员。

(二)“希腊化时代”

一、亚历山大远征与“希腊化时代”

③亚历山大城、安条克、帕加马等成为新的希腊文化中心。

④亚历山大城由亚历山大规划修建。托勒密埃及鼓励文化发展,城内的缪斯宫收藏了大量文化典籍,吸引学者前往研究。

◎在埃及加冕为法老的托勒密一世

托勒密王朝虽然是以希腊人为统治阶级,但是却没有扼杀埃及自身文化传统,甚至修建了不少埃及神庙,最著名的就是菲莱岛上的伊西斯神庙,在这个时期埃及与希腊的文化开始全面融合,甚至包括宗教信仰,很多神灵开始共有神性,比如阿蒙神等同于宙斯,荷鲁斯等同于阿波罗,托特等同于赫尔墨斯等等。同时大量古希腊学者来到埃及,对埃及的历史、神话、技术等进行研究和记录,如今我们看到的古埃及著作,大多都是在这个时期经由希腊人记录与撰写的。

亚历山大港是托勒密王国的首都,也是当时是希腊化世界的重要文明中心以及贸易枢纽。托勒密王朝被世界史学界公认为是古埃及历史上最后一个王朝,它的诸位君主也被史学界公认为是法老。

◎埃及亚历山大城

公元前218年5月5日,一个希腊人与一个埃及妇女发生冲突。后者把尿倒在希腊人身上,而且拒绝道歉。这个希腊人写信给托勒密埃及的国王控告说:

国王啊,我请求你,如果你同意,就请不要坐视一个埃及女人这样无理地侮辱我,我是一个希腊人,一个外地人。

——摘译自《恩泰克塞伊斯莎草纸文献》英文版

【学思之窗】P63

这本是一场平常的民间纠纷,但这个希腊人为什么特别强调自己的希腊人和对方的埃及人身份

(1)在希腊化世界中,希腊人和马其顿人逐渐融合,他们基本垄断了高级官职,成为希腊化各国的统治阶级。

(2)这个人强调自己是希腊人,对方是埃及人,意在强调自己是统治者,对方是被统治者,试图获国王的有利判决。

◎阿基米德

◎ 《荷马史诗》

◎ 《几何原本》

◎埃拉托斯特尼指导学生

(二)“希腊化时代”

一、亚历山大远征与“希腊化时代”

①被征服地区的本土文化与希腊文化的碰撞和交流,促进了文学、科学等许多领域的发展。

3.影响:

a.系统整理和研究《荷马史诗》和古典希腊的悲剧、史学、地理学作品。

b.欧几里德总结已有成果编写出《几何原本》。

c.阿基米德提出了著名的物理学定理。

d.埃拉托斯提尼对地球周长作出了精确的计算。

e.对人体的神经系统及消化系统进行基础研究。

②西亚、北非的文化仍在希腊化世界保持长期影响。在广大乡村地区,农民仍说着他们祖先的语言,保持他们原有的宗教和风俗。

【历史纵横】马卡比起义

公元前198年,巴勒斯坦被塞琉古王国占领。塞琉古王国的统治者推行希腊化政策,向当地的犹太人征收重税,引起犹太人的强烈不满。公元前168年,犹太祭司马卡比发动起义,以灵活的战术与塞琉古周旋,同时积极争取外部支持,与罗马结成同盟。公元前165年,犹太人基本赢得独立,传统的犹太教文化继续发展。

(二)“希腊化时代”

一、亚历山大远征与“希腊化时代”

3.影响:

(1)东方地区人民与希腊人和马其顿人之间相处并不融洽;

(2)西亚、北非存在普遍抵制希腊化的现象;

(3)希腊文化对普通民众和农村影响不大。

4、特点:从总体上看,“希腊化时代”文化具有多元性和开放性的特点

①文化交往从以往的单向性发展为双向性

②文化融合是军事征服的结果

③文化中心逐渐东移

④文化交往的趋势是融合型的文化取代纯粹的东方文化和希腊文化

◎帕加马

据教材叙述和材料,并结合所学知识,概括希腊化的主要特征

(二)“希腊化时代”

一、亚历山大远征与“希腊化时代”

蒙古发展史:铁木真于1162年出生在漠北草原斡难河上游地区(今蒙古国肯特省),尊汗号为成吉思汗,国号大蒙古国。大蒙古国建立后屡次对外侵略扩张,成吉思汗在位时开始征伐西夏、西辽、金国、花剌子模等国,其继承人又经过两次大规模的西征。

蒙古帝国的对外入侵一度被欧洲地区称为“黄祸”,蒙古帝国最大疆域的面积高达3300万平方公里,东到太平洋,北抵北冰洋,西达黑海沿岸(鼎盛时达匈牙利),南至南海。占了世界土地面积的22%,超越了五分之一,为20世纪时苏联的1.5倍,现今俄罗斯的1.9倍,含盖了当时疆域内1亿的人口。

二、蒙古西征与东西方交流

(一)蒙古西征背景

13世纪初,中国北方草原出现了一个强大的蒙古汗国。

第一次:1218年,中亚的花剌子模国扣留蒙古商队,杀害蒙古使臣。不久,成吉思汗以复仇为由,发动第一次西征,1231年灭掉花刺子模,直抵黑海北岸

第二次:1235年-1242年灭亡金朝之后,征服今俄罗斯、乌克兰地区的诸多公国和部族,一直打到今德国、匈牙利和巴尔干半岛金帐汗国(钦察汗国)建立。

第三次:13世纪中叶,以西亚地区为目标,攻占巴格达。伊利汗国建立。

二、蒙古西征与东西方交流

(二)蒙古的三次西征

第一次西征(成吉思汗)

第二次西征(拔都)

第三次西征(旭烈兀)

2、结果:

忽必烈建立元朝前后,蒙古在其他统治区形成四大汗国,名义上仍将元朝尊为宗主国。

蒙古四大汗国:

钦察汗国(金帐汗国):

成吉思汗的孙子拔都创立。

察合台汗国:

成吉思汗次子察合台的封国。

伊尔汗国:

成吉思汗孙子旭烈兀西征后建立。

窝阔台汗国:

成吉思汗第三子窝阔台后代海都所建。

二、蒙古西征与东西方交流

(二)蒙古的三次西征

1.严重破坏了被征服地区的社会经济

时间 国家 城市 死亡(有待考证)

1215 金 中都(北京) 100万人

1220-1221 花剌子模 撒马尔罕 120万人

1227 西夏 兴庆府(银川) 80万人

1231 南宋 成都 140万人

1258 阿拔斯王朝 巴格达 120万人

蒙古人屠城规模

◎蒙古攻陷巴格达, 下令屠城

二、蒙古西征与东西方交流

(三)蒙古西征的影响

材料1:蒙古人在推行退田还草政策,将农田全部毁坏,将其重新变为牧场。为了达到目标,蒙古人毁坏了所有的水利设施,让农田失去水源,最终荒漠化。慢慢的,原本富庶的阿富汗就变成了一片贫瘠之地。——阿富汗贫穷落后的真相

材料2:据估算,在两年的时间里,成吉思汗的军队杀了125万人,当时花刺子模的全部人口大约是300万。 在攻陷这些城市后,蒙古士兵有条不紊地进行了分批屠杀。无论

是老人还是青年,战斗人员还是非战斗人员,都死在了他们的刀斧之下。顾骨成堆,血流成河。——【英】安德鲁 马尔著,邢科译:《世界史》

2、蒙古西征客观上推动了东西方的交流。

(1)欧洲传教士到达蒙古:第二次西征后,两位欧洲传教士分别受教皇和法国国王派遣,到达漠北和蒙古进行交涉,他们撰写的出使报告流传至今

(2)马可·波罗口述记录的《马可·波罗行纪》,对以后几个世纪的欧洲航海、探险活动产生了很大影响

(3)畏兀(wū)儿人:班列·扫马经由耶路撒冷到欧洲访问,见到了教皇和英、法国王。

列班·扫马,元朝基督教聂思脱里派教士、外交家, 已知最早访问欧洲的中国旅行家,出生于元大都。

二、蒙古西征与东西方交流

(三)蒙古西征的影响——东西文化交流

◎约翰·柏朗嘉宾

◎ 《柏朗嘉宾蒙古行纪》

详细介绍了蒙古的情况以及深入探讨抵御蒙古入侵的战术等内容。此书对研究东西方文化交流有很高的价值。

二、蒙古西征与东西方交流

(三)蒙古西征的影响——东西文化交流

东方是金瓦盖顶,金砖铺地,门窗都是黄金装饰,连河道里都有滚动的矿石,东方简直是一个灿烂辉煌的黄金世界,冒险家的乐园。

【思考】蒙古西征如何推动东西方文化交流?

材料一:从成吉思汗动身西征起,蒙古人就采用了中原的 “驿站”制度。据不完全统计,蒙古帝国时期,仅元各行省范围内设置的主要水陆驿站就达1500多处。这一制度,对于东西方之间,中原和北方各地区、各民族之间的经济、文化交流的畅通和扩大,起到了相当重要的推动作用。

材料二:蒙古帝国时期,欧洲的商人、使节、游人来远东的络绎不绝。他们或长期留居,经商传教,其中不少人在政治上被蒙古帝国所重用。与此同时,蒙古帝国也常派使节、商队到欧洲。欧洲和东亚间的来往还有双方人口的相互流动和迁居现象,这对扩大东亚和欧洲之间的联系和促进东西方文化交流起到的作用决不能低估

材料三:蒙古帝国时期,欧洲的商人、使节、游人来远东的络绎不绝。他们或长期留居,经商传教,其中不少人在政治上被蒙古帝国所重用。与此同时,蒙古帝国也常派使节、商队到欧洲。欧洲和东亚间的来往还有双方人口的相互流动和迁居现象,这对扩大东亚和欧洲之间的联系和促进东西方文化交流起到的作用决不能低估

材料四:《马可 波罗游记》记载,元世祖忽必烈对马可 波罗讲过这么一段话:“有人敬耶酥,有人拜佛,其他人敬穆汉默得,我不晓得哪位最大,我便都敬他们,求他们庇佑我。”通过宗教传播,不仅使不同的宗教受到了影响,而且在宗教传播过程中由于人们的广泛交往,使科学技术、文学艺术,甚至连物质文化等方面都也受到了影响

①蒙古帝国内外发达的交通(或“驿站”制度),为东西方文化交流提供了便利条件

②蒙古帝国将欧亚大陆连成一片,促进、加速了东西方文化交流的进程

史料实证

③蒙古统治者对东西方贸易关系和技术交流的注重和保护措施,促进了东西方文化交流的发展

④蒙古帝国兼容并蓄的宗教政策,促进了东西方文化的交流和融合

3.引发了较大规模的民族迁徙、民族交融,民族分布格局发生变化

①上层西迁:迁徙的移民主要是西征的蒙古军队。14世纪后,他们逐渐与当地居民融合。

②下层东迁:大批移民自西东迁,进入中国中原地区,被称为“色目人”,形成新的民族——回族。

③使亚欧内陆的民族分布产生了变化,一些被征服地区的文化面貌有所改变。

波斯人

阿拉伯人

汉人

畏兀儿

蒙古人

回回

二、蒙古西征与东西方交流

(三)蒙古西征的影响

蒙古统治者为了保障自己的统治利益,推行民族歧视和压迫政策。他们在很多方面对不同民族采取差别对待措施,被后人概括为“四等人制”。四等人依次为蒙古人、色目人、汉人、南人。色目人指蒙古以外的西北、西域各族人,包括西夏、畏兀儿、回回等。 ——《中外历史纲要(上)》

1.严重破坏了被征服地区的社会经济

2.蒙古西征客观上推动了东西方的交流

(1)第二次西征后,两位欧洲传教士分别受教皇和法国国王派遣,到达漠北和蒙古进行交涉,他们撰写的出使报告流传至今

(2)马可·波罗口述记录的《马可·波罗行纪》,对以后几个世纪的欧洲航海、探险活动产生了很大影响

(3)畏兀(wū)儿人:班列·扫马经由耶路撒冷到欧洲访问,见到了教皇和英、法国王。

3.引发了较大规模的民族迁徙、民族交融,民族分布格局发生变化

①由东向西迁徙的移民:主要是西征的蒙古军队,14世纪后,他们逐渐与当地居民融合。

②大批移民自西东迁,进入中国中原地区,被称为“色目人”,形成新的民族——回族。

③使欧亚内陆的民族分布产生了变化,一些被征服地区的文化面貌有所改变。

二、蒙古西征与东西方交流

(三)蒙古西征影响

思考点:蒙古西征对不同地域的文化产生了哪些影响?

蒙古西征对不同地域的文化产生的影响可分两大地域来看。

(1)是对中亚和西亚的影响。表现在:伊斯兰文明受到战争的沉重打击,不过后来又逐渐恢复了;一批蒙古人(主要是军队)移居至此,致使该地域受到蒙古文化的影响。但他们的后裔逐渐被当地的文化和民族同化。

(2)对中国的影响。表现在:大批中亚、西亚移民来华,成为“色目人”的重要组成部分。元朝灭亡后,这些移民的后裔大部分与汉人融合;基督教、伊斯兰教在中国得到更大范围的传播。元朝灭亡后,基督教的影响基本消失,但伊斯兰教的影响得到部分延续;中外文化交流更加活跃,中国人对外部世界,特别是对西方的了解有明显进步。

战争是一种特殊的政治延伸。在战争中,不同民族、不同类型、不同水平的文化,相遇并发生碰撞。古代战争对文化产生了重要影响,亚历山大东征促进了东西方文化的交流与融合,蒙古西征开启了欧亚文明交流的新时代。我们要辩证看待古代战争对文化的影响,一方面给被征服民族带来了深重的灾难,另一方面,客观上又为不同文化的碰撞提供了契机。

当今社会,我们从不否认战争促进文化交流,但是我们尽量避免战争,避免战争带来的危害。作为负责任的大国,我们倡导“文明的交流与互鉴”,在维护世界和平的前提下促进文明间的和谐共生。只要秉持包容精神,就不存在什么“文明冲突”,就可以实现文明和谐。

——习近平《文明交流互鉴是推动人类文明进步和世界和平发展的重要动力》

中国的声音

尽管战争带来的文化交流可能极大推动了历史的发展,但文化的交流也有和平的方式。

战争的本质是政治的延续,文化交流仅是客观上的结果之一。而这样的文化交流,付出的代价太过沉重。

家国情怀

课 堂 总 结

古代战争与地域文化的演变

亚历山大

蒙 古

亚历山大远征

希腊化时代

蒙古西征:三次西征

客观上

东西方交流

①传教士来华、马可波罗来华、列班·扫马访欧

②民族迁徙,亚欧民族分布发生变化

①希腊文化为主导,融合埃及和西亚文化;

②希腊人和马其顿人逐渐融合;

③希腊文化的中心逐渐东移;

④文学、科学等领域的发展

都促进了中西文化之间的交流

【典例研析】(2023春·山西·高三校联考阶段练习)亚历山大征服埃及后,埃及祭司宣布他为太阳神的儿子,法老的合法继承人。在耶路撒冷,亚历山大皈依了犹太教。在巴比伦城,他派人把巴比伦最崇拜的拜尔神庙重新修建起来。这说明亚历山大( )

A.弘扬亚非地区传统文化 B.利用当地宗教强化统治

C.推动各区域间信仰融合 D.得到了当地民众的支持

【答案】B【详解】根据材料“埃及祭司宣布他为太阳神的儿子”“亚历山大皈依了犹太教”“把巴比伦最崇拜的拜尔神庙重新修建起来”,反映出亚历山大重视宗教相关问题,但其最终的目的是利用宗教来巩固新征服地区的统治,B项正确

【典例研析】 (2023·山东潍坊·统考一模)如图是出土于阿富汗的公元前3世纪的饰板,天空中是希腊太阳神赫利俄斯,背生双翅、手持长棍和缰绳驾车的是希腊胜利女神妮可,车上头戴皇冠的是希腊自然女神西布莉,车子具有波斯风格。据此可知

A.该饰品体现多元文化交汇

B.东西方商贸联系十分密切

C.希腊文化与西亚文化同源

D.中亚已出现政教合一国家

【答案】A【详解】阿富汗出土的饰板中,人物形象多来自希腊神话,而车子具有波斯风格,这体现了不同文化的融合交汇,A项正确;通过材料无法看出当时商贸联系情况,排除B项;材料饰板是静态物品,无法看出希腊文化和西亚文化的同源性,排除C项;宗教因素在材料中没有体现,排除D项。故选A项。

【典例研析】 (2023春·高三单元测试)在蒙古军队于1220年征服中亚的撒马尔罕之后,当地人“田园不能自立,须附汉人及契丹、河西(指西夏)等。其长官亦以诸色人等为之,汉人工匠杂处其中”。据此可以得出的历史信息是( )

A.元朝直接管辖中亚地区 B.蒙古帝国推行开明的民族政策

C.蒙古西征促进人口迁徙 D.战争的频发导致中亚经济萧条

【答案】C【详解】根据材料并结合所学可知,蒙古西征引发了较大规模的民族迁徙,在蒙古军队于1220年征服中亚的撒马尔罕之后,许多汉人工匠和来自周边地区的人西迁至此,C项正确;元朝并不直接管辖中亚地区,排除A项;蒙古帝国实行民族歧视政策,排除B项;通过材料信息无法看出当时中亚地区经济发展情况,排除D项。故选C项。

【典例研析】 (2023春·全国·高三专题练习)(成吉思汗的大将)哲别和速不台的侵入波斯、高加索和罗斯“不过是一次长途奔袭。他们去后,这些地方的人民可能以为是做了一场噩梦,而蒙古人留在这些城市里面下来的冒烟的瓦砾场以及堆积如山的尸体证实他们经过这里是可怖的事实。”材料说明蒙古西征

A.是一次正义的战争 B.受到当地人民的欢迎

C.给被征服地区人民带来灾难 D.推动欧洲城市发展

【答案】C

【详解】蒙古西征本身是对这些国家的武装入侵,大肆屠杀当地居民,给当地带来深重灾难,故AB错误,C正确;材料未涉及城市发展问题,故D错误。

查阅资料,了解上述观点有何历史依据。

(1)蒙古帝国的建立加速了东西方的文化、技术交流,一定程度促进了械征服地区文化及商业的发展。

(2)蒙古帝国的崛起,改变了欧亚大陆的政治格局,改变了欧亚大陆大部分国家和地区的政治组织。

(3)蒙古西征引发了较大规模的民族迁徙,使亚欧大陆内部的民族分布产生了一定变化,民族交融的进程加快。

(4)横跨欧亚大陆的蒙古帝国的建立,客观上为东西方文化的交流提供了有利条件,基督教的再度东传正是这种交流的重要表现,随着征服地区的不断扩大,蒙古人的宗教信仰呈现出多元化特征。

来自亚洲腹地的原始游牧民族蒙古人,对世界史产生了巨大的影响。他们征服的规模无与伦比……亚洲和大部分欧洲的政治组织都变换了。许多地区的人民被灭绝或四散,永远改变了其种族特征。世界主要宗教的分布和力量也发生了变化。横越欧亚大陆的道路由一个政权所控制,旅行变得安全了。在中断了一千年之后,欧洲人又能进入亚洲和远东了。 ——[英]杰弗里.巴勒克拉夫主编《泰晤士世界历史地图集》

学习拓展(P65页)

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享