古代的村落、集镇与城市选择题刷题--2023届高三统编版历史三轮冲刺复习(含解析)

文档属性

| 名称 | 古代的村落、集镇与城市选择题刷题--2023届高三统编版历史三轮冲刺复习(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 273.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-03-31 16:39:41 | ||

图片预览

文档简介

古代的村落、集镇与城市选择题刷题--2023届高三统编版历史三轮冲刺复习

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

1.以下表格中,古代文明地区和民居建造方式相对应正确的是( )

①古代两河流域 用木桩搭建框架,用树枝和混合麻纤维的黏土筑墙,上面搭屋梁,铺上椰子叶

②古埃及 用木材作支撑屋顶的栋梁,黏土和芦苇混合制成的砖块建造房屋

③古代中国 先秦以来最普遍是木构抬梁;明朝时,砖木结构开始普及

④古罗马 木、石、砖为主要原料,后来钢筋混凝土得到普及

A.① B.② C.③ D.④

2.《东京梦华录》卷三“防火”条目,详细介绍了包括望火楼在内的北宋东京消防组织系统:“每坊巷三百步许,有军巡刨屋一所。……又于高处砖砌望火楼,楼上有人卓望。下有官尾数间,屯驻军兵百余人。”这反映了东京城( )

A.坊市制度被打破 B.城市职能的发展

C.火灾现象较严重 D.政府管控的加强

3.历史核心概念是学习历史的重要支点。下列历史概念演进的内在逻辑正确的是( )

A.飞钱——会子——庄票 B.村落——集镇——城市

C.工业化——城市化——现代化 D.家庭式劳作——庄园式劳作——作坊式劳作

4.唐都长安的街道多为严整的方格网状,而宋都汴京街道大都成“丁”字形、“井”字形或“之”字形布局,还有不工整的所谓的“斜街”。这一变化,反映了宋朝城市( )

A.经济职能增强 B.布局趋于优化 C.管理更加严格 D.交通更加便捷

5.中国古代北方传统村落在形成过程中,由于经常面临干旱、洪涝、降雪等多元且频发的灾害,治理中总结出“排蓄一体,以蓄为主”的治理目标,并创建出以井、窖等非生态型为主的设施,区别于南方“排蓄一体,以排为主”和以水系、基塘等生态型为主的治理模式。这说明( )

A.自然环境决定村落形成发展 B.北方的经济水平明显高于南方

C.村落建设体现劳动人民智慧 D.中华文明具有多元一体的特征

6.宋代“民聚不成县而有税课者,则为镇,或以官监之”。北宋时,监镇一职多为贬官或武人所任,以收税为主要职能;南宋中后期,出任者逐渐以进士为主,职权扩大到司法、社会文化和社会救济等,又有监镇、巡检、监酒、监盐等职能分工。据此可知( )

A.镇逐渐发展为地方割据势力 B.镇因经济发展地位得到提升

C.政府对镇的治理日益完善 D.经济重心转移促进制度创新

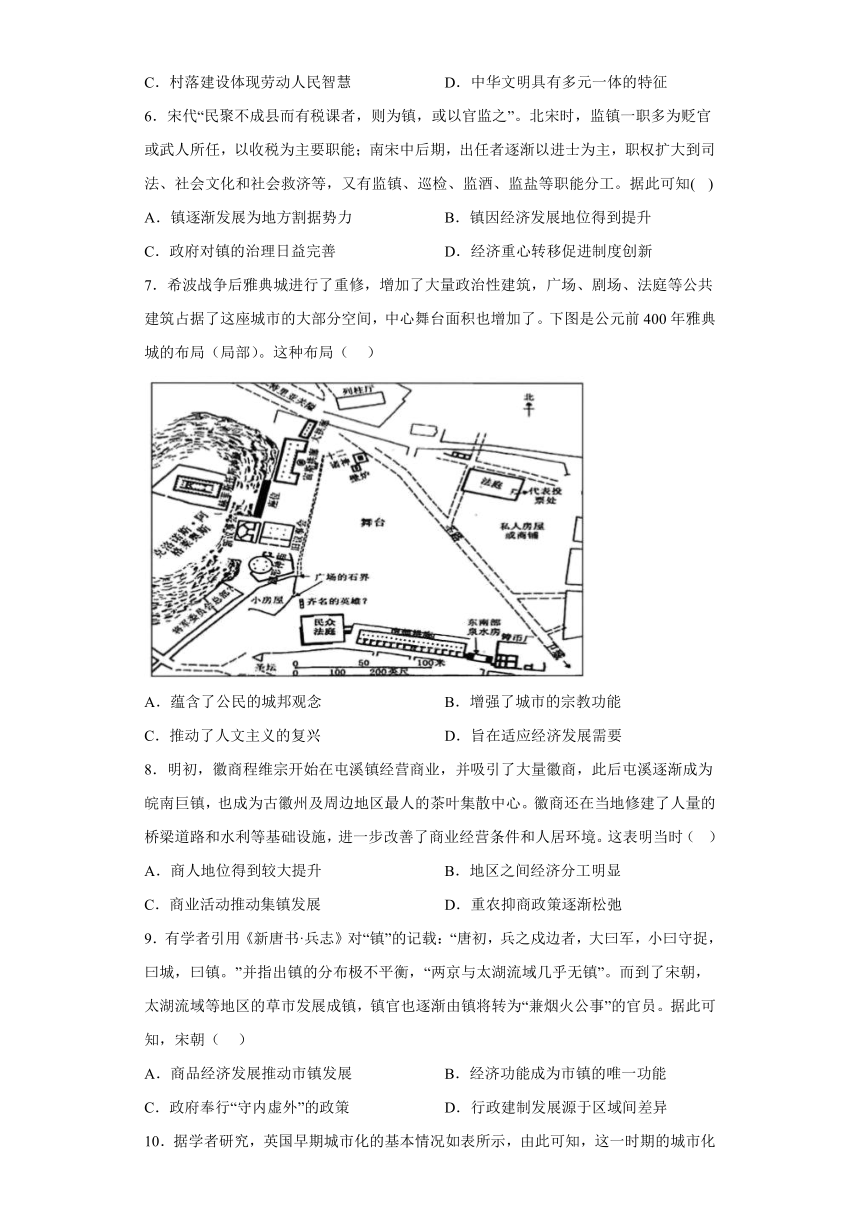

7.希波战争后雅典城进行了重修,增加了大量政治性建筑,广场、剧场、法庭等公共建筑占据了这座城市的大部分空间,中心舞台面积也增加了。下图是公元前400年雅典城的布局(局部)。这种布局( )

A.蕴含了公民的城邦观念 B.增强了城市的宗教功能

C.推动了人文主义的复兴 D.旨在适应经济发展需要

8.明初,徽商程维宗开始在屯溪镇经营商业,并吸引了大量徽商,此后屯溪逐渐成为皖南巨镇,也成为古徽州及周边地区最人的茶叶集散中心。徽商还在当地修建了人量的桥梁道路和水利等基础设施,进一步改善了商业经营条件和人居环境。这表明当时( )

A.商人地位得到较大提升 B.地区之间经济分工明显

C.商业活动推动集镇发展 D.重农抑商政策逐渐松弛

9.有学者引用《新唐书·兵志》对“镇”的记载:“唐初,兵之戍边者,大曰军,小曰守捉,曰城,曰镇。”并指出镇的分布极不平衡,“两京与太湖流域几乎无镇”。而到了宋朝,太湖流域等地区的草市发展成镇,镇官也逐渐由镇将转为“兼烟火公事”的官员。据此可知,宋朝( )

A.商品经济发展推动市镇发展 B.经济功能成为市镇的唯一功能

C.政府奉行“守内虚外”的政策 D.行政建制发展源于区域间差异

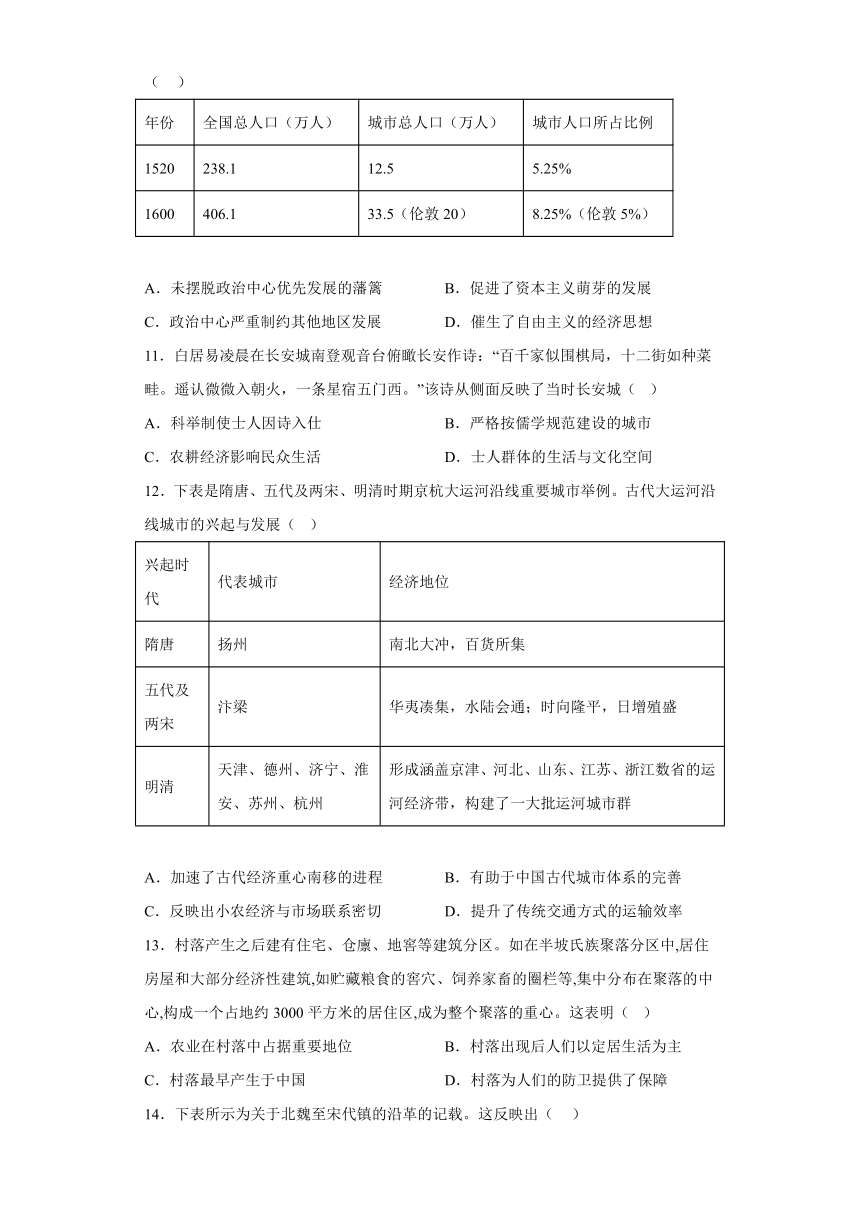

10.据学者研究,英国早期城市化的基本情况如表所示,由此可知,这一时期的城市化( )

年份 全国总人口(万人) 城市总人口(万人) 城市人口所占比例

1520 238.1 12.5 5.25%

1600 406.1 33.5(伦敦20) 8.25%(伦敦5%)

A.未摆脱政治中心优先发展的藩篱 B.促进了资本主义萌芽的发展

C.政治中心严重制约其他地区发展 D.催生了自由主义的经济思想

11.白居易凌晨在长安城南登观音台俯瞰长安作诗:“百千家似围棋局,十二街如种菜畦。遥认微微入朝火,一条星宿五门西。”该诗从侧面反映了当时长安城( )

A.科举制使士人因诗入仕 B.严格按儒学规范建设的城市

C.农耕经济影响民众生活 D.士人群体的生活与文化空间

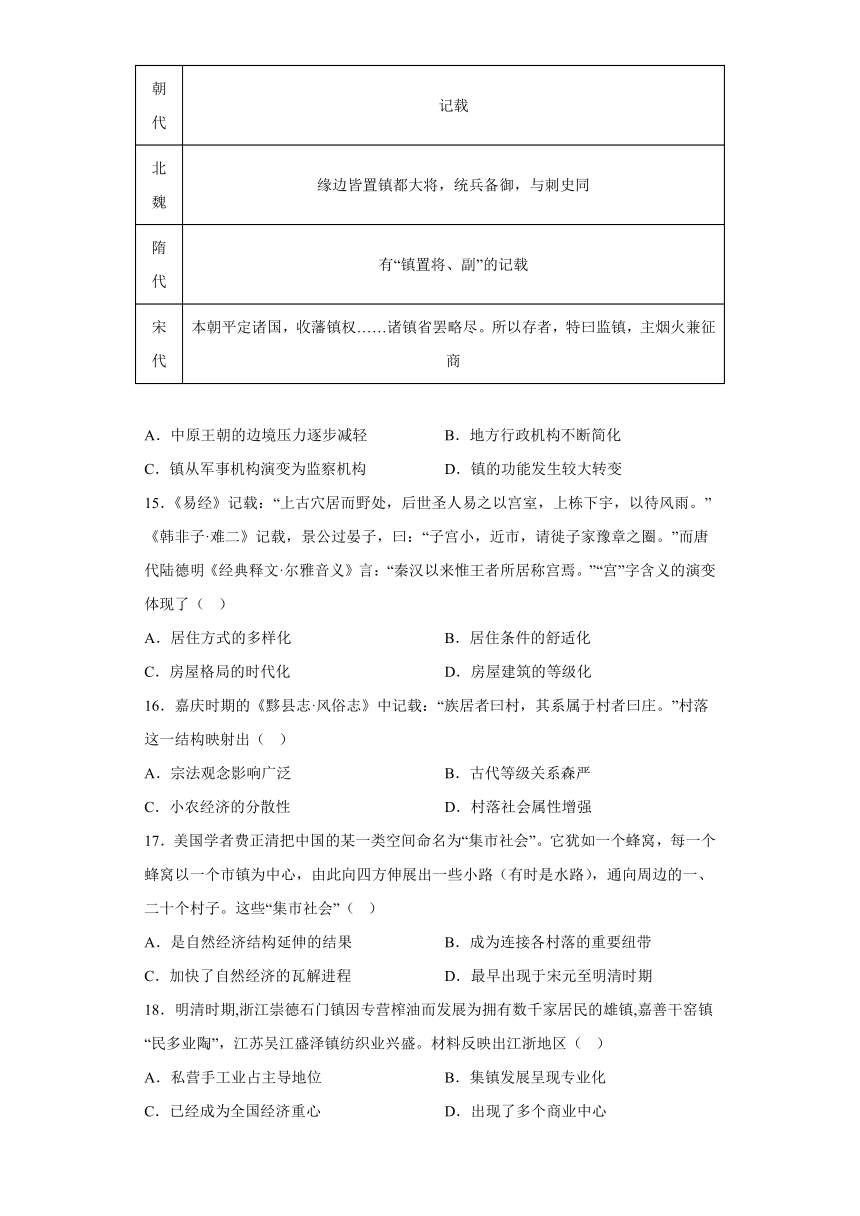

12.下表是隋唐、五代及两宋、明清时期京杭大运河沿线重要城市举例。古代大运河沿线城市的兴起与发展( )

兴起时代 代表城市 经济地位

隋唐 扬州 南北大冲,百货所集

五代及两宋 汴梁 华夷凑集,水陆会通;时向隆平,日增殖盛

明清 天津、德州、济宁、淮安、苏州、杭州 形成涵盖京津、河北、山东、江苏、浙江数省的运河经济带,构建了一大批运河城市群

A.加速了古代经济重心南移的进程 B.有助于中国古代城市体系的完善

C.反映出小农经济与市场联系密切 D.提升了传统交通方式的运输效率

13.村落产生之后建有住宅、仓廪、地窖等建筑分区。如在半坡氏族聚落分区中,居住房屋和大部分经济性建筑,如贮藏粮食的窖穴、饲养家畜的圈栏等,集中分布在聚落的中心,构成一个占地约3000平方米的居住区,成为整个聚落的重心。这表明( )

A.农业在村落中占据重要地位 B.村落出现后人们以定居生活为主

C.村落最早产生于中国 D.村落为人们的防卫提供了保障

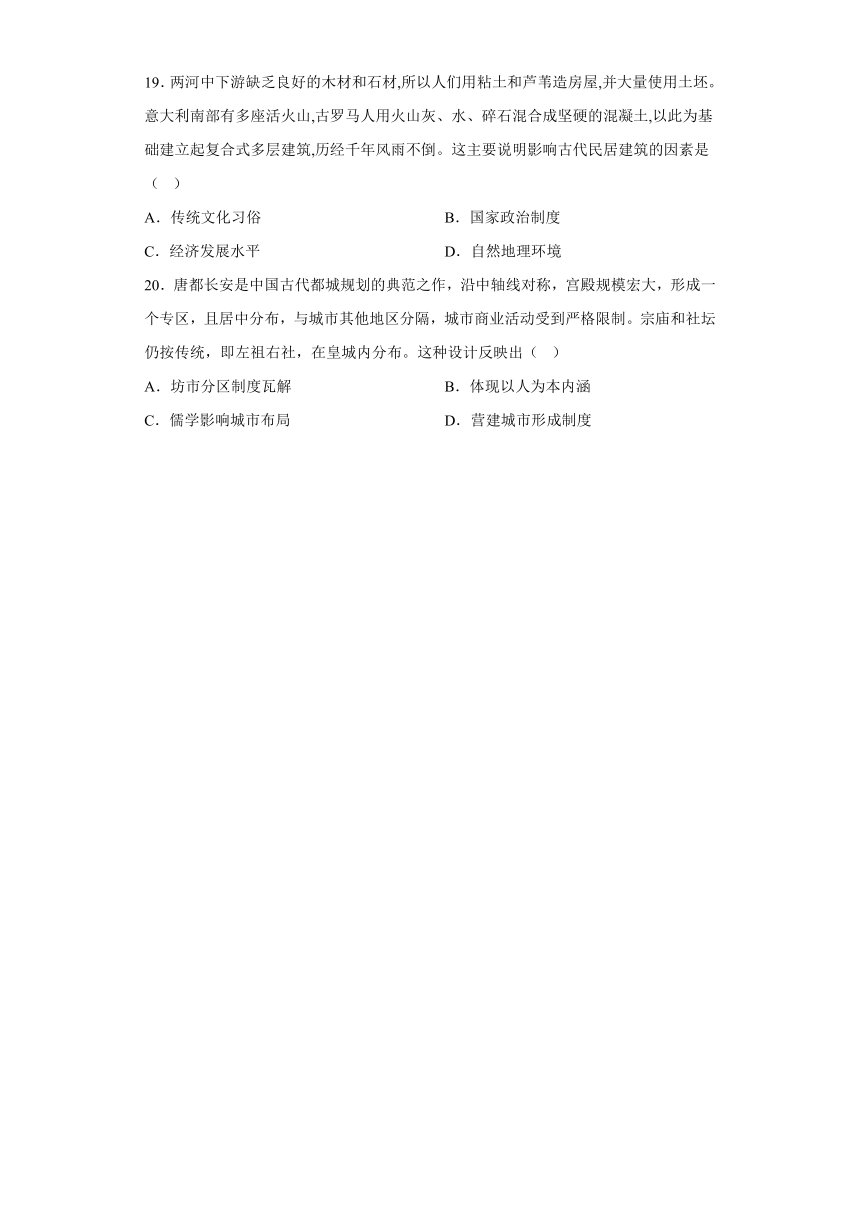

14.下表所示为关于北魏至宋代镇的沿革的记载。这反映出( )

朝代 记载

北魏 缘边皆置镇都大将,统兵备御,与刺史同

隋代 有“镇置将、副”的记载

宋代 本朝平定诸国,收藩镇权……诸镇省罢略尽。所以存者,特曰监镇,主烟火兼征商

A.中原王朝的边境压力逐步减轻 B.地方行政机构不断简化

C.镇从军事机构演变为监察机构 D.镇的功能发生较大转变

15.《易经》记载:“上古穴居而野处,后世圣人易之以宫室,上栋下宇,以待风雨。”《韩非子·难二》记载,景公过晏子,曰:“子宫小,近市,请徙子家豫章之圈。”而唐代陆德明《经典释文·尔雅音义》言:“秦汉以来惟王者所居称宫焉。”“宫”字含义的演变体现了( )

A.居住方式的多样化 B.居住条件的舒适化

C.房屋格局的时代化 D.房屋建筑的等级化

16.嘉庆时期的《黟县志·风俗志》中记载:“族居者曰村,其系属于村者曰庄。”村落这一结构映射出( )

A.宗法观念影响广泛 B.古代等级关系森严

C.小农经济的分散性 D.村落社会属性增强

17.美国学者费正清把中国的某一类空间命名为“集市社会”。它犹如一个蜂窝,每一个蜂窝以一个市镇为中心,由此向四方伸展出一些小路(有时是水路),通向周边的一、二十个村子。这些“集市社会”( )

A.是自然经济结构延伸的结果 B.成为连接各村落的重要纽带

C.加快了自然经济的瓦解进程 D.最早出现于宋元至明清时期

18.明清时期,浙江崇德石门镇因专营榨油而发展为拥有数千家居民的雄镇,嘉善干窑镇“民多业陶”,江苏吴江盛泽镇纺织业兴盛。材料反映出江浙地区( )

A.私营手工业占主导地位 B.集镇发展呈现专业化

C.已经成为全国经济重心 D.出现了多个商业中心

19.两河中下游缺乏良好的木材和石材,所以人们用粘土和芦苇造房屋,并大量使用土坯。意大利南部有多座活火山,古罗马人用火山灰、水、碎石混合成坚硬的混凝土,以此为基础建立起复合式多层建筑,历经千年风雨不倒。这主要说明影响古代民居建筑的因素是( )

A.传统文化习俗 B.国家政治制度

C.经济发展水平 D.自然地理环境

20.唐都长安是中国古代都城规划的典范之作,沿中轴线对称,宫殿规模宏大,形成一个专区,且居中分布,与城市其他地区分隔,城市商业活动受到严格限制。宗庙和社坛仍按传统,即左祖右社,在皇城内分布。这种设计反映出( )

A.坊市分区制度瓦解 B.体现以人为本内涵

C.儒学影响城市布局 D.营建城市形成制度

参考答案:

1.C

【详解】根据材料和所学知识可知,中国最普遍采用的是木构抬梁结构。明代,砖木结构的民居建筑开始普及,③对应正确,C项正确;古代两河流域用黏土和芦苇混合制成砖块作为建筑材料,支撑屋顶的栋梁使用木材。几户房屋墙壁贴着墙壁建在一起,基本上每一户建筑的结构都是相同的,由前庭、前室和主室构成。①对应不准确,排除A项;古埃及用泥和木材修建,用树枝和混合麻纤维的黏土筑墙壁,用木桩、树干加固支撑,在上面搭建屋梁,再用椰子叶铺成屋顶,用以防晒保温。有些房屋留有小洞或栅栏似的小窗。庭院是家庭活动的场所,院落的周围有柱廊。②对应不准确,排除B项;古罗马住宅以木、石、砖为主要材料,后来混凝土逐渐得到普及。④对应不准确,排除D项。故选C项。

2.B

【详解】根据“每坊巷三百步许,有军巡刨屋一所。……又于高处砖砌望火楼,楼上有人卓望。下有官尾数间,屯驻军兵百余人。”可得出随着城市商品经济的发展,城市规模不断扩大,城市的管理也要相应地调整,涉及到城市消防的事宜受到重视,说明城市的职能有所变化,更加完善,B项正确;材料体现的是城市消防,与坊市制度无关,排除A项;仅从城市中的消防建设,并不能证明火灾一定严重,排除C项;材料体现的是政府的职能,而不是对城市的管控,排除D项。故选B项。

3.B

【详解】根据所学可知,随着原始农业的出现,人们逐渐筑屋定居,形成了原始村落。随着生产力的进步,原始社会末期,手工业和农业分离,手工业者开始在便于交换的地方集聚,形成了古代集镇的雏形。在商业交流活动日益增加的影响下,集镇的经济和政治功能不断增强,推动了早期城市的出现。三者体现了内在的逻辑联系,B项正确;飞钱是中国历史上早期的汇兑业务形式。唐代的飞钱实际上是一种票证,并非真正意义上的货币。会子是南宋时期政府官办、户部发行的货币,仿照四川发行钱引的办法发行,是宋朝发行量最大的纸币。庄票是旧时钱庄发行的本票。三者之间不存在内在联系,排除A项;随着工业革命的兴起,越来越多的人从乡村走向城市,推动了城市化的进程。城市化是衡量国家现代化水平的重要标志。城市化与现代化不符合内在的逻辑关系,排除C项;家庭式劳作是封建社会重要的劳动方式。庄园式劳作是中古西欧基本的农业经济组织形式。作坊式劳作是拥有某种手工工艺的民营和官营作坊。三者之间不存在内在联系,排除D项。故选B项。

4.A

【详解】根据材料“宋都汴京街道大都成‘丁’字形、‘井’字形或‘之’字形布局,还有不工整的所谓的‘斜街’。”可知,宋朝时期,为适应商品经济繁荣发展的状况,宋都汴京街道与唐朝长安相比出现不规则的变化,说明宋朝城市经济职能增强,A项正确;汴京街道大都成“丁”字形、“井”字形或“之”字形布局,还有不工整的所谓的“斜街”,对于都城来讲这并非是布局优化的表现,排除B项;材料描述的是宋朝与唐朝街道的变化,无法判定是否管理更加严格,排除C项;材料描述的是宋朝与唐朝街道的变化,无法判定是否交通更加便捷,排除D项。故选A项。

5.C

【详解】根据题干中国古代北方传统村落咋形成过程中经常出现各种灾害,所以在治理中总结出了相应的治理目标,而且与南方的治理模式有很大的不同,这体现出村落的建设过程中结合了不同的自然环境,因地制宜发展出不同的治理模式,体现了劳动人民的智慧,C项正确;自然环境在一定程度上影响治理目标和措施,但不能决定村落的形成和发展,决定性因素为生产力的发展水平,排除A项;南北方因地制宜发展处不同的治理模式,不能体现南北方经济发展水平的高低,排除B项;题干强调的是南方和北方的不同,不能说明多元一体的特征,排除D项。故选C项。

6.C

【详解】根据材料并结合所学可知,北宋时期,镇的地位较低,监镇一职多为贬官或武人所任,以收税为主要职能;而到了南宋,镇的地位逐步提高,职权扩大到司法、社会文化和社会救济等领域,又有监镇、巡检、监酒、监盐等职能分工,这说明政府对镇的治理日益完善,C项正确;材料强调的是镇的职权范围不断扩大,没有体现“镇逐渐发展为地方割据势力”,排除A项;材料没有涉及经济发展问题,排除B项;材料反映的是宋代政府对镇的治理日益完善,“经济重心转移促进制度创新”与材料主旨不符,排除D项。故选C项。

7.A

【详解】根据材料可知,当时雅典城市布局凸显了广场、剧场、法庭等公共建筑的地位,这些公共空间为公民参与政治生活提供了环境,有利于促进公民的城邦观念,A项正确;这种布局突出公民的地位,并未增强宗教地位,排除B项;文艺复兴推动了人文主义的复兴,排除C项;体现民主政治是这种布局设计目的,并非适应经济发展,排除D项。故选A项。

8.C

【详解】根据材料可知,明初皖南屯溪镇徽商云集,使该镇成为古微州最大的茶叶集散中心,并且该镇的基础设施和人居环境等得到较大改善。总之,徽商的商业活动促进了集镇的兴起和发展,C项正确;明朝仍然重农抑商,商人地位较大提升不合史实,排除A项;材料没有对比当地与其他地区的经济分工,故排除B项;明代重农抑商政策没有松弛,排除D项。故选C项。

9.A

【详解】据材料“‘唐初,兵之戍边者,大曰军,小曰守捉,曰城,曰镇。’并指出镇的分布极不平衡,‘两京与太湖流域几乎无镇’。而到了宋朝,太湖流域等地区的草市发展成镇,镇官也逐渐由镇将转为‘兼烟火公事’的官员”可知,镇由唐朝时期的最小军事据点转变为宋朝时期商品经济下的拥有正式建制的行政单位,这种转变源于商品经济的发展,国内市场的拓展,A项正确;据材料“到了宋朝,太湖流域等地区的草市发展成镇,镇官也逐渐由镇将转为‘兼烟火公事’的官员”可知,宋朝时期的“镇”经济功能并非市镇的唯一功能,排除B项;材料未涉及“守内虚外”,C项与材料无关,排除C项;材料并未强调区域差异,排除D项。故选A项。

10.A

【详解】依据材料“英国早期城市化的基本情况”,结合表格可以看出城市总人口以及城市人口比例的上升,首都伦敦占据着较大的比例,说明未摆脱政治中心优先发展的藩篱,A项正确;材料体现的是英国的城市化,无法得出资本主义萌芽发展状况,排除B项;仅从表格,无法得出伦敦对其他地区的制约,排除C项;自由主义思想是工业革命时期的思想,与材料时间不符,排除D项。故选A项。

11.D

【详解】根据材料“百千家似围棋局,十二街如种菜畦。遥认微微入朝火,一条星宿五门西。”可知,该诗写凌晨登观音台俯瞰长安所见,四句诗写了三个空间,分别写到郭城、皇城与宫城。“百千家似围棋局”,写外郭城整齐划一如棋盘,横平竖直;“十二街如种菜畦”写皇城主要的十二条街横平竖直如同菜地的畦陇;“遥认微微入朝火,一条星宿五门西”写凌晨百官赴大明宫上朝情景。由此可知,材料体现了士人群体的生活与文化空间的信息,D项正确;材料未涉及科举制使士人因诗入仕的信息,排除A项;材料反映不出儒学规范对长安城市建设的影响,排除B项;材料未涉及农耕经济与民众生活的信息,排除C项。故选D项。

12.B

【详解】依据材料可知,隋唐时扬州为“南北大冲,百货所集”,两宋时汴梁“华夷凑集,水陆会通;时向隆平,日增殖盛”,至明清时形成涵盖京津、河北、山东、江苏、浙江数省的运河经济带,构建了一大批运河城市群,说明大运河有助于中国古代城市体系的完善,B项正确;古代经济重心南移在宋朝时已经完成,排除A项;中国古代小农经济自给自足,与市场联系不密切,排除C项;材料主要强调大运河沿线城市的兴起和发展,与运输效率无关,排除D项。故选B项。

13.A

【详解】根据材料“贮藏粮食的窖穴、饲养家畜的圈栏等,集中分布在聚落的中心”,可知农业在村落中占据重要地位,A项正确;农业出现以后,人们筑屋定居,形成村落,排除B项;村落最早产生于两河流域,排除C项;“村落为人们的防卫提供了保障”不是题干材料强调的重点,排除D项。故选A项。

14.D

【详解】根据材料信息可知,北魏时,镇的主要功能是管理军务,到宋代时,镇的经济职能增强,这说明从北魏至宋代,镇的职能发生了明显变化,D项正确;宋代,镇的职能发生转变,边境压力仍然很大,排除A项;镇不属于地方行政机构,排除B项;C项说法与材料信息不符,排除C项。故选D项。

15.D

【详解】依据材料可知,“宫”由平民的居所逐渐演变为“王”的居所,体现了伴随私有制、阶级、国家的出现,人民的居所也被赋予了政治色彩,D项正确;材料与居住方式多样化无关,排除A项;材料未体现居住条件舒适化的信息,排除B项;材料未涉及房屋格局变化的信息,排除C项。故选D项。

16.A

【详解】由材料“族居者曰村,其系属于村者曰庄”及所学知识可知,地主和大多数自由民聚族而居的聚落叫村,隶属于村的庄仆居住的聚落叫庄,这说明村落的空间分布深受宗族意识影响,体现了宗法观念的广泛影响,A项正确;材料内容没有体现不同阶层的等级关系,排除B项;材料体现的是村落的空间分布特点,不是小农经济的特点,排除C项;村落社会属性增强,与材料主旨不符,排除D项。故选A项。

17.B

【详解】根据材料“它有如一个蜂窝,每一个蜂窝以一个市镇为中心,由此向四方伸展出一些小路(有时是水路),通向周边的一二十个村子;村落无法构成一个自给自足的生活单元。”并结合所学知识可以看出,市镇在维系周边农村中起到纽带的作用,所以这些“集市社会”成为连接各村落的重要纽带,B项正确;“集市社会”不是自然经济结构延伸的结果,排除A项;1840年鸦片战争后,帝国主义开始对于中国开展经济侵略,中国被迫卷入资本主义世界市场,加快了自认经济的瓦解进程,与材料内容无关,排除C项;正规的市最早出现于汉朝,政府规划出市、坊开始于唐朝,确立于宋朝,D项表述与史实不符,排除D项。故选B项。

18.B

【详解】 根据材料信息可知,一些市镇专营榨油、制陶、粮食交易,说明当地出现专业化的集镇,B项正确;材料中没有具体的数据比较,不能得出私营手工业占据主导,排除A项;材料主旨强调市镇的专业化生产,无法证明已经成为全国经济重心,排除C项;材料中专营榨油、制陶等的集镇并不是商业中心,排除D项。故选B项。

19.D

【详解】根据“两河中下游缺乏良好的木材和石材,所以人们用粘土和芦苇造房屋,并大量使用土坯。意大利南部有多座活火山,古罗马人用火山灰、水、碎石混合成坚硬的混凝土,以此为基础建立起复合式多层建筑,历经千年风雨不倒。”可得出不同地区所用的建筑材料不一样,主要是受到各地地理环境的影响,D项正确;ABC项都是影响因素,但不是材料主旨,排除ABC项。故选D项。

20.C

【详解】根据材料中的唐朝都城长安沿中轴线对称,且居中分布,宗庙和社坛仍按传统分布反映这种设计受到儒学的影响,C项正确;坊市分区制度瓦解与材料中城市商业活动受到严格限制,排除A项;材料未涉及以人为本内涵,排除B项;周朝营建城市形成制度,排除D项。故选C项。

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

1.以下表格中,古代文明地区和民居建造方式相对应正确的是( )

①古代两河流域 用木桩搭建框架,用树枝和混合麻纤维的黏土筑墙,上面搭屋梁,铺上椰子叶

②古埃及 用木材作支撑屋顶的栋梁,黏土和芦苇混合制成的砖块建造房屋

③古代中国 先秦以来最普遍是木构抬梁;明朝时,砖木结构开始普及

④古罗马 木、石、砖为主要原料,后来钢筋混凝土得到普及

A.① B.② C.③ D.④

2.《东京梦华录》卷三“防火”条目,详细介绍了包括望火楼在内的北宋东京消防组织系统:“每坊巷三百步许,有军巡刨屋一所。……又于高处砖砌望火楼,楼上有人卓望。下有官尾数间,屯驻军兵百余人。”这反映了东京城( )

A.坊市制度被打破 B.城市职能的发展

C.火灾现象较严重 D.政府管控的加强

3.历史核心概念是学习历史的重要支点。下列历史概念演进的内在逻辑正确的是( )

A.飞钱——会子——庄票 B.村落——集镇——城市

C.工业化——城市化——现代化 D.家庭式劳作——庄园式劳作——作坊式劳作

4.唐都长安的街道多为严整的方格网状,而宋都汴京街道大都成“丁”字形、“井”字形或“之”字形布局,还有不工整的所谓的“斜街”。这一变化,反映了宋朝城市( )

A.经济职能增强 B.布局趋于优化 C.管理更加严格 D.交通更加便捷

5.中国古代北方传统村落在形成过程中,由于经常面临干旱、洪涝、降雪等多元且频发的灾害,治理中总结出“排蓄一体,以蓄为主”的治理目标,并创建出以井、窖等非生态型为主的设施,区别于南方“排蓄一体,以排为主”和以水系、基塘等生态型为主的治理模式。这说明( )

A.自然环境决定村落形成发展 B.北方的经济水平明显高于南方

C.村落建设体现劳动人民智慧 D.中华文明具有多元一体的特征

6.宋代“民聚不成县而有税课者,则为镇,或以官监之”。北宋时,监镇一职多为贬官或武人所任,以收税为主要职能;南宋中后期,出任者逐渐以进士为主,职权扩大到司法、社会文化和社会救济等,又有监镇、巡检、监酒、监盐等职能分工。据此可知( )

A.镇逐渐发展为地方割据势力 B.镇因经济发展地位得到提升

C.政府对镇的治理日益完善 D.经济重心转移促进制度创新

7.希波战争后雅典城进行了重修,增加了大量政治性建筑,广场、剧场、法庭等公共建筑占据了这座城市的大部分空间,中心舞台面积也增加了。下图是公元前400年雅典城的布局(局部)。这种布局( )

A.蕴含了公民的城邦观念 B.增强了城市的宗教功能

C.推动了人文主义的复兴 D.旨在适应经济发展需要

8.明初,徽商程维宗开始在屯溪镇经营商业,并吸引了大量徽商,此后屯溪逐渐成为皖南巨镇,也成为古徽州及周边地区最人的茶叶集散中心。徽商还在当地修建了人量的桥梁道路和水利等基础设施,进一步改善了商业经营条件和人居环境。这表明当时( )

A.商人地位得到较大提升 B.地区之间经济分工明显

C.商业活动推动集镇发展 D.重农抑商政策逐渐松弛

9.有学者引用《新唐书·兵志》对“镇”的记载:“唐初,兵之戍边者,大曰军,小曰守捉,曰城,曰镇。”并指出镇的分布极不平衡,“两京与太湖流域几乎无镇”。而到了宋朝,太湖流域等地区的草市发展成镇,镇官也逐渐由镇将转为“兼烟火公事”的官员。据此可知,宋朝( )

A.商品经济发展推动市镇发展 B.经济功能成为市镇的唯一功能

C.政府奉行“守内虚外”的政策 D.行政建制发展源于区域间差异

10.据学者研究,英国早期城市化的基本情况如表所示,由此可知,这一时期的城市化( )

年份 全国总人口(万人) 城市总人口(万人) 城市人口所占比例

1520 238.1 12.5 5.25%

1600 406.1 33.5(伦敦20) 8.25%(伦敦5%)

A.未摆脱政治中心优先发展的藩篱 B.促进了资本主义萌芽的发展

C.政治中心严重制约其他地区发展 D.催生了自由主义的经济思想

11.白居易凌晨在长安城南登观音台俯瞰长安作诗:“百千家似围棋局,十二街如种菜畦。遥认微微入朝火,一条星宿五门西。”该诗从侧面反映了当时长安城( )

A.科举制使士人因诗入仕 B.严格按儒学规范建设的城市

C.农耕经济影响民众生活 D.士人群体的生活与文化空间

12.下表是隋唐、五代及两宋、明清时期京杭大运河沿线重要城市举例。古代大运河沿线城市的兴起与发展( )

兴起时代 代表城市 经济地位

隋唐 扬州 南北大冲,百货所集

五代及两宋 汴梁 华夷凑集,水陆会通;时向隆平,日增殖盛

明清 天津、德州、济宁、淮安、苏州、杭州 形成涵盖京津、河北、山东、江苏、浙江数省的运河经济带,构建了一大批运河城市群

A.加速了古代经济重心南移的进程 B.有助于中国古代城市体系的完善

C.反映出小农经济与市场联系密切 D.提升了传统交通方式的运输效率

13.村落产生之后建有住宅、仓廪、地窖等建筑分区。如在半坡氏族聚落分区中,居住房屋和大部分经济性建筑,如贮藏粮食的窖穴、饲养家畜的圈栏等,集中分布在聚落的中心,构成一个占地约3000平方米的居住区,成为整个聚落的重心。这表明( )

A.农业在村落中占据重要地位 B.村落出现后人们以定居生活为主

C.村落最早产生于中国 D.村落为人们的防卫提供了保障

14.下表所示为关于北魏至宋代镇的沿革的记载。这反映出( )

朝代 记载

北魏 缘边皆置镇都大将,统兵备御,与刺史同

隋代 有“镇置将、副”的记载

宋代 本朝平定诸国,收藩镇权……诸镇省罢略尽。所以存者,特曰监镇,主烟火兼征商

A.中原王朝的边境压力逐步减轻 B.地方行政机构不断简化

C.镇从军事机构演变为监察机构 D.镇的功能发生较大转变

15.《易经》记载:“上古穴居而野处,后世圣人易之以宫室,上栋下宇,以待风雨。”《韩非子·难二》记载,景公过晏子,曰:“子宫小,近市,请徙子家豫章之圈。”而唐代陆德明《经典释文·尔雅音义》言:“秦汉以来惟王者所居称宫焉。”“宫”字含义的演变体现了( )

A.居住方式的多样化 B.居住条件的舒适化

C.房屋格局的时代化 D.房屋建筑的等级化

16.嘉庆时期的《黟县志·风俗志》中记载:“族居者曰村,其系属于村者曰庄。”村落这一结构映射出( )

A.宗法观念影响广泛 B.古代等级关系森严

C.小农经济的分散性 D.村落社会属性增强

17.美国学者费正清把中国的某一类空间命名为“集市社会”。它犹如一个蜂窝,每一个蜂窝以一个市镇为中心,由此向四方伸展出一些小路(有时是水路),通向周边的一、二十个村子。这些“集市社会”( )

A.是自然经济结构延伸的结果 B.成为连接各村落的重要纽带

C.加快了自然经济的瓦解进程 D.最早出现于宋元至明清时期

18.明清时期,浙江崇德石门镇因专营榨油而发展为拥有数千家居民的雄镇,嘉善干窑镇“民多业陶”,江苏吴江盛泽镇纺织业兴盛。材料反映出江浙地区( )

A.私营手工业占主导地位 B.集镇发展呈现专业化

C.已经成为全国经济重心 D.出现了多个商业中心

19.两河中下游缺乏良好的木材和石材,所以人们用粘土和芦苇造房屋,并大量使用土坯。意大利南部有多座活火山,古罗马人用火山灰、水、碎石混合成坚硬的混凝土,以此为基础建立起复合式多层建筑,历经千年风雨不倒。这主要说明影响古代民居建筑的因素是( )

A.传统文化习俗 B.国家政治制度

C.经济发展水平 D.自然地理环境

20.唐都长安是中国古代都城规划的典范之作,沿中轴线对称,宫殿规模宏大,形成一个专区,且居中分布,与城市其他地区分隔,城市商业活动受到严格限制。宗庙和社坛仍按传统,即左祖右社,在皇城内分布。这种设计反映出( )

A.坊市分区制度瓦解 B.体现以人为本内涵

C.儒学影响城市布局 D.营建城市形成制度

参考答案:

1.C

【详解】根据材料和所学知识可知,中国最普遍采用的是木构抬梁结构。明代,砖木结构的民居建筑开始普及,③对应正确,C项正确;古代两河流域用黏土和芦苇混合制成砖块作为建筑材料,支撑屋顶的栋梁使用木材。几户房屋墙壁贴着墙壁建在一起,基本上每一户建筑的结构都是相同的,由前庭、前室和主室构成。①对应不准确,排除A项;古埃及用泥和木材修建,用树枝和混合麻纤维的黏土筑墙壁,用木桩、树干加固支撑,在上面搭建屋梁,再用椰子叶铺成屋顶,用以防晒保温。有些房屋留有小洞或栅栏似的小窗。庭院是家庭活动的场所,院落的周围有柱廊。②对应不准确,排除B项;古罗马住宅以木、石、砖为主要材料,后来混凝土逐渐得到普及。④对应不准确,排除D项。故选C项。

2.B

【详解】根据“每坊巷三百步许,有军巡刨屋一所。……又于高处砖砌望火楼,楼上有人卓望。下有官尾数间,屯驻军兵百余人。”可得出随着城市商品经济的发展,城市规模不断扩大,城市的管理也要相应地调整,涉及到城市消防的事宜受到重视,说明城市的职能有所变化,更加完善,B项正确;材料体现的是城市消防,与坊市制度无关,排除A项;仅从城市中的消防建设,并不能证明火灾一定严重,排除C项;材料体现的是政府的职能,而不是对城市的管控,排除D项。故选B项。

3.B

【详解】根据所学可知,随着原始农业的出现,人们逐渐筑屋定居,形成了原始村落。随着生产力的进步,原始社会末期,手工业和农业分离,手工业者开始在便于交换的地方集聚,形成了古代集镇的雏形。在商业交流活动日益增加的影响下,集镇的经济和政治功能不断增强,推动了早期城市的出现。三者体现了内在的逻辑联系,B项正确;飞钱是中国历史上早期的汇兑业务形式。唐代的飞钱实际上是一种票证,并非真正意义上的货币。会子是南宋时期政府官办、户部发行的货币,仿照四川发行钱引的办法发行,是宋朝发行量最大的纸币。庄票是旧时钱庄发行的本票。三者之间不存在内在联系,排除A项;随着工业革命的兴起,越来越多的人从乡村走向城市,推动了城市化的进程。城市化是衡量国家现代化水平的重要标志。城市化与现代化不符合内在的逻辑关系,排除C项;家庭式劳作是封建社会重要的劳动方式。庄园式劳作是中古西欧基本的农业经济组织形式。作坊式劳作是拥有某种手工工艺的民营和官营作坊。三者之间不存在内在联系,排除D项。故选B项。

4.A

【详解】根据材料“宋都汴京街道大都成‘丁’字形、‘井’字形或‘之’字形布局,还有不工整的所谓的‘斜街’。”可知,宋朝时期,为适应商品经济繁荣发展的状况,宋都汴京街道与唐朝长安相比出现不规则的变化,说明宋朝城市经济职能增强,A项正确;汴京街道大都成“丁”字形、“井”字形或“之”字形布局,还有不工整的所谓的“斜街”,对于都城来讲这并非是布局优化的表现,排除B项;材料描述的是宋朝与唐朝街道的变化,无法判定是否管理更加严格,排除C项;材料描述的是宋朝与唐朝街道的变化,无法判定是否交通更加便捷,排除D项。故选A项。

5.C

【详解】根据题干中国古代北方传统村落咋形成过程中经常出现各种灾害,所以在治理中总结出了相应的治理目标,而且与南方的治理模式有很大的不同,这体现出村落的建设过程中结合了不同的自然环境,因地制宜发展出不同的治理模式,体现了劳动人民的智慧,C项正确;自然环境在一定程度上影响治理目标和措施,但不能决定村落的形成和发展,决定性因素为生产力的发展水平,排除A项;南北方因地制宜发展处不同的治理模式,不能体现南北方经济发展水平的高低,排除B项;题干强调的是南方和北方的不同,不能说明多元一体的特征,排除D项。故选C项。

6.C

【详解】根据材料并结合所学可知,北宋时期,镇的地位较低,监镇一职多为贬官或武人所任,以收税为主要职能;而到了南宋,镇的地位逐步提高,职权扩大到司法、社会文化和社会救济等领域,又有监镇、巡检、监酒、监盐等职能分工,这说明政府对镇的治理日益完善,C项正确;材料强调的是镇的职权范围不断扩大,没有体现“镇逐渐发展为地方割据势力”,排除A项;材料没有涉及经济发展问题,排除B项;材料反映的是宋代政府对镇的治理日益完善,“经济重心转移促进制度创新”与材料主旨不符,排除D项。故选C项。

7.A

【详解】根据材料可知,当时雅典城市布局凸显了广场、剧场、法庭等公共建筑的地位,这些公共空间为公民参与政治生活提供了环境,有利于促进公民的城邦观念,A项正确;这种布局突出公民的地位,并未增强宗教地位,排除B项;文艺复兴推动了人文主义的复兴,排除C项;体现民主政治是这种布局设计目的,并非适应经济发展,排除D项。故选A项。

8.C

【详解】根据材料可知,明初皖南屯溪镇徽商云集,使该镇成为古微州最大的茶叶集散中心,并且该镇的基础设施和人居环境等得到较大改善。总之,徽商的商业活动促进了集镇的兴起和发展,C项正确;明朝仍然重农抑商,商人地位较大提升不合史实,排除A项;材料没有对比当地与其他地区的经济分工,故排除B项;明代重农抑商政策没有松弛,排除D项。故选C项。

9.A

【详解】据材料“‘唐初,兵之戍边者,大曰军,小曰守捉,曰城,曰镇。’并指出镇的分布极不平衡,‘两京与太湖流域几乎无镇’。而到了宋朝,太湖流域等地区的草市发展成镇,镇官也逐渐由镇将转为‘兼烟火公事’的官员”可知,镇由唐朝时期的最小军事据点转变为宋朝时期商品经济下的拥有正式建制的行政单位,这种转变源于商品经济的发展,国内市场的拓展,A项正确;据材料“到了宋朝,太湖流域等地区的草市发展成镇,镇官也逐渐由镇将转为‘兼烟火公事’的官员”可知,宋朝时期的“镇”经济功能并非市镇的唯一功能,排除B项;材料未涉及“守内虚外”,C项与材料无关,排除C项;材料并未强调区域差异,排除D项。故选A项。

10.A

【详解】依据材料“英国早期城市化的基本情况”,结合表格可以看出城市总人口以及城市人口比例的上升,首都伦敦占据着较大的比例,说明未摆脱政治中心优先发展的藩篱,A项正确;材料体现的是英国的城市化,无法得出资本主义萌芽发展状况,排除B项;仅从表格,无法得出伦敦对其他地区的制约,排除C项;自由主义思想是工业革命时期的思想,与材料时间不符,排除D项。故选A项。

11.D

【详解】根据材料“百千家似围棋局,十二街如种菜畦。遥认微微入朝火,一条星宿五门西。”可知,该诗写凌晨登观音台俯瞰长安所见,四句诗写了三个空间,分别写到郭城、皇城与宫城。“百千家似围棋局”,写外郭城整齐划一如棋盘,横平竖直;“十二街如种菜畦”写皇城主要的十二条街横平竖直如同菜地的畦陇;“遥认微微入朝火,一条星宿五门西”写凌晨百官赴大明宫上朝情景。由此可知,材料体现了士人群体的生活与文化空间的信息,D项正确;材料未涉及科举制使士人因诗入仕的信息,排除A项;材料反映不出儒学规范对长安城市建设的影响,排除B项;材料未涉及农耕经济与民众生活的信息,排除C项。故选D项。

12.B

【详解】依据材料可知,隋唐时扬州为“南北大冲,百货所集”,两宋时汴梁“华夷凑集,水陆会通;时向隆平,日增殖盛”,至明清时形成涵盖京津、河北、山东、江苏、浙江数省的运河经济带,构建了一大批运河城市群,说明大运河有助于中国古代城市体系的完善,B项正确;古代经济重心南移在宋朝时已经完成,排除A项;中国古代小农经济自给自足,与市场联系不密切,排除C项;材料主要强调大运河沿线城市的兴起和发展,与运输效率无关,排除D项。故选B项。

13.A

【详解】根据材料“贮藏粮食的窖穴、饲养家畜的圈栏等,集中分布在聚落的中心”,可知农业在村落中占据重要地位,A项正确;农业出现以后,人们筑屋定居,形成村落,排除B项;村落最早产生于两河流域,排除C项;“村落为人们的防卫提供了保障”不是题干材料强调的重点,排除D项。故选A项。

14.D

【详解】根据材料信息可知,北魏时,镇的主要功能是管理军务,到宋代时,镇的经济职能增强,这说明从北魏至宋代,镇的职能发生了明显变化,D项正确;宋代,镇的职能发生转变,边境压力仍然很大,排除A项;镇不属于地方行政机构,排除B项;C项说法与材料信息不符,排除C项。故选D项。

15.D

【详解】依据材料可知,“宫”由平民的居所逐渐演变为“王”的居所,体现了伴随私有制、阶级、国家的出现,人民的居所也被赋予了政治色彩,D项正确;材料与居住方式多样化无关,排除A项;材料未体现居住条件舒适化的信息,排除B项;材料未涉及房屋格局变化的信息,排除C项。故选D项。

16.A

【详解】由材料“族居者曰村,其系属于村者曰庄”及所学知识可知,地主和大多数自由民聚族而居的聚落叫村,隶属于村的庄仆居住的聚落叫庄,这说明村落的空间分布深受宗族意识影响,体现了宗法观念的广泛影响,A项正确;材料内容没有体现不同阶层的等级关系,排除B项;材料体现的是村落的空间分布特点,不是小农经济的特点,排除C项;村落社会属性增强,与材料主旨不符,排除D项。故选A项。

17.B

【详解】根据材料“它有如一个蜂窝,每一个蜂窝以一个市镇为中心,由此向四方伸展出一些小路(有时是水路),通向周边的一二十个村子;村落无法构成一个自给自足的生活单元。”并结合所学知识可以看出,市镇在维系周边农村中起到纽带的作用,所以这些“集市社会”成为连接各村落的重要纽带,B项正确;“集市社会”不是自然经济结构延伸的结果,排除A项;1840年鸦片战争后,帝国主义开始对于中国开展经济侵略,中国被迫卷入资本主义世界市场,加快了自认经济的瓦解进程,与材料内容无关,排除C项;正规的市最早出现于汉朝,政府规划出市、坊开始于唐朝,确立于宋朝,D项表述与史实不符,排除D项。故选B项。

18.B

【详解】 根据材料信息可知,一些市镇专营榨油、制陶、粮食交易,说明当地出现专业化的集镇,B项正确;材料中没有具体的数据比较,不能得出私营手工业占据主导,排除A项;材料主旨强调市镇的专业化生产,无法证明已经成为全国经济重心,排除C项;材料中专营榨油、制陶等的集镇并不是商业中心,排除D项。故选B项。

19.D

【详解】根据“两河中下游缺乏良好的木材和石材,所以人们用粘土和芦苇造房屋,并大量使用土坯。意大利南部有多座活火山,古罗马人用火山灰、水、碎石混合成坚硬的混凝土,以此为基础建立起复合式多层建筑,历经千年风雨不倒。”可得出不同地区所用的建筑材料不一样,主要是受到各地地理环境的影响,D项正确;ABC项都是影响因素,但不是材料主旨,排除ABC项。故选D项。

20.C

【详解】根据材料中的唐朝都城长安沿中轴线对称,且居中分布,宗庙和社坛仍按传统分布反映这种设计受到儒学的影响,C项正确;坊市分区制度瓦解与材料中城市商业活动受到严格限制,排除A项;材料未涉及以人为本内涵,排除B项;周朝营建城市形成制度,排除D项。故选C项。

同课章节目录