古代的疫病与医学成就选择题刷题--2023届高三统编版历史三轮冲刺复习(含解析)

文档属性

| 名称 | 古代的疫病与医学成就选择题刷题--2023届高三统编版历史三轮冲刺复习(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 219.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-03-31 16:41:02 | ||

图片预览

文档简介

古代的疫病与医学成就选择题刷题--2023届高三统编版历史三轮冲刺复习

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

1.长沙马王堆汉墓出土的帛画《导引图》记载了世界上最早的医疗体操。练习者利用肢体、攀悬、跳跃并结合人体呼吸运动,有些甚至模仿动物做出姿态各异的动作用来医疗和保健身体。医疗体操的出现( )

A.反映了人与自然和谐相处的价值观念 B.见证了中华先民对卫生保健的重视

C.证明了中医药长期处于世界领先地位 D.有效地避免了大型疫病的广泛传播

2.民国初年,上海极具影响力的报刊《申报》的每一个版面上都有西医药广告:1922年,该报西医药广告在数量和面积上占广告总数的34.9%,居各类广告之首。这反映出( )

A.西医在上海真正立足 B.西方文化侵略的深入

C.民众对西医普遍接受 D.西医在上海逐渐流行

3.宋代出现“医政”的概念,政府通过医政来推行医疗福利,设立医学机构,培养医学人才。政府还设立义冢来掩埋无主尸体以防止疾病的传播,形成了生有所养、病有所医、死有所葬的系统化福利体系。这反映出宋代政府( )

A.受到民本观念的影响 B.建立了完善的福利制度

C.坚持人民至上的理念 D.加强基层医疗机构监管

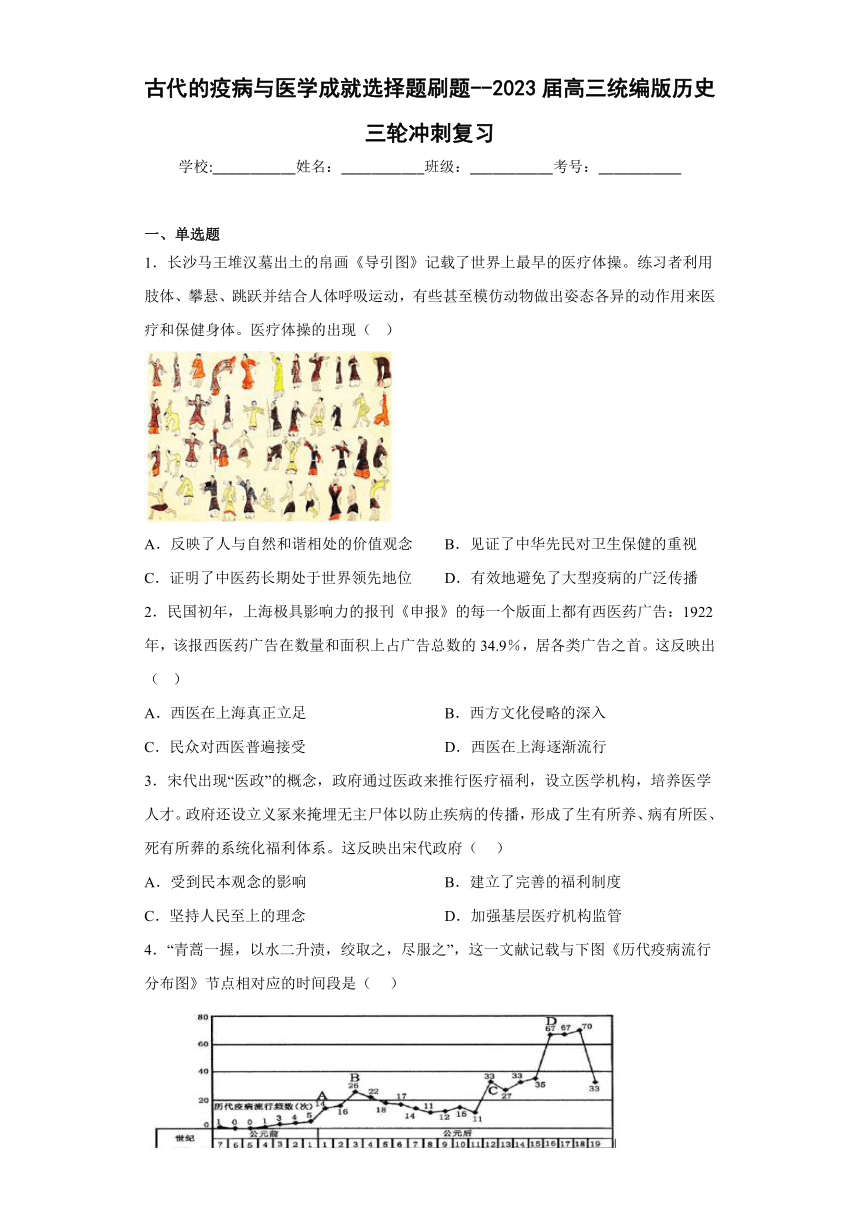

4.“青蒿一握,以水二升渍,绞取之,尽服之”,这一文献记载与下图《历代疫病流行分布图》节点相对应的时间段是( )

A.A B.B C.C D.D

5.据古代中国典籍记载,所谓经络乃行血气、营阴阳、调虚实、应天道、决死生、处百病不可不通者也。而英国生理学家哈维于1628年发表《心血运动论》,用实验方法证实了血液的循环运动。这表明( )

A.中医重理论,近代西方医学重实用 B.古代中国医学启发了近代西方医学

C.前者重感性经验,后者重科学实验 D.前者注重根治,后者注重直接救治

6.“筵”和“席”都是西周时期宴饮时铺在地上的坐具,筵长、席短。铺设好坐具后,再将作用类似小餐桌的“案”“几”等放置在筵、席之上,一人一案,贵族们按礼仪分开落座、分开进食。这一举措有助于( )

A.降低传染病传播风险 B.规范民众日常行为

C.扩大儒学的社会影响 D.缓解贵族内部矛盾

7.18世纪晚期,英国医生琴纳发明牛痘接种法,使天花的发病率大大降低;19世纪,法国微生物学家巴斯德创立的巴氏灭菌法,被广泛应用到医学领域。1928年,英国细菌学家弗莱明发现了青霉素,改变了人类对细菌传染束手无策的状态。这些史实反映了( )

A.西方近代公共卫生体系已建立 B.疫病的防治取代医院占据主导地位

C.中西医的结合有助于医学发展 D.医学进步对控制疫病传播的重要性

8.宋代承前朝开设尚药局,于药政方面开前朝先河,置和剂局和惠民局。王安石变法实行国家对成药专营。政府规范药物生产,增强了药品销售和流通方面的监督管理。大力编书,树立了药品炮制和加工制作的国家标准。响应重大疫情,快速给药,及时治疗。这些措施( )

A.主要目的是增加财政收入 B.促进了人口快速增长

C.说明宋朝取消了药业民营 D.体现了儒家民本思想

9.1805年,英国人琴纳发明的牛痘接种术随东印度公司的外科医生皮尔逊传入中国。他的中国助手邱熺于1817年著成《引痘略》一书,用中医的医理解释牛痘术,使之为广大群众所接受。此事例可用来说明( )

A.中医与西医相互借鉴 B.近代中国医学业发展较快

C.中西医具有相通之处 D.西医在近代中国广受推崇

10.7世纪中叶,因当时医家奉为治病指南的《本草经集注》存在种种不足及错误而显“不合时宜”,唐政府遂组织苏敬等二十余贤才集体重修了丰富严谨的《唐本草》,颁布后对国内外医药学的发展都起了重大作用。这体现出医药学的发展都起了重大作用。这体现出( )

A.国家力量助推技术发展 B.中国医学技术领先于世界

C.唐朝政府内部人才济济 D.技术更新有利于巩固统治

11.天花病毒喜热厌寒,而满洲统治者向居塞外,气候寒冷,故未入关前,满洲人极少患天花。17世纪末天花肆虐,满洲人入关后,“满人不出疹,自入长安,多出疹而殆”,为此,清政府采取了“避痘”“祈神”“种寂”“惊疗”“吸疗”“闷疗”等举措。以下情形不太可能出现的是( )

A.民间出痘者,驱逐域外四十里 B.治痘医生及有关医书大量出现

C.设置了处理天花的人员与机构 D.广泛建立西医医院和西医院校

12.《唐本草》是世界上第一部由国家制定的药典;宋代颁行了多部修本草;明代李时珍撰成药物学集大成之作《本草纲目》,由朝廷颁行。这些史实说明,我国古代药学的发展( )

A.源于大一统的政治体制 B.受到了宋明理学的推动

C.是商品经济繁荣的结果 D.得益于政府力量的支持

13.14世纪,面对黑死病的大流行,时人雅科迈认为腐坏的空气被吸入人体,会损害器官;戈恩提勒指出病人呼出的气体带有致病的“种子”;瓦勒斯库斯则强调病人呼出的气体会污染空气。这些认识( )

A.科学地揭示了疫病成因 B.为隔离传染源提供了学理依据

C.扼制了疫病大规模传播 D.改变了人类对细菌的无知状态

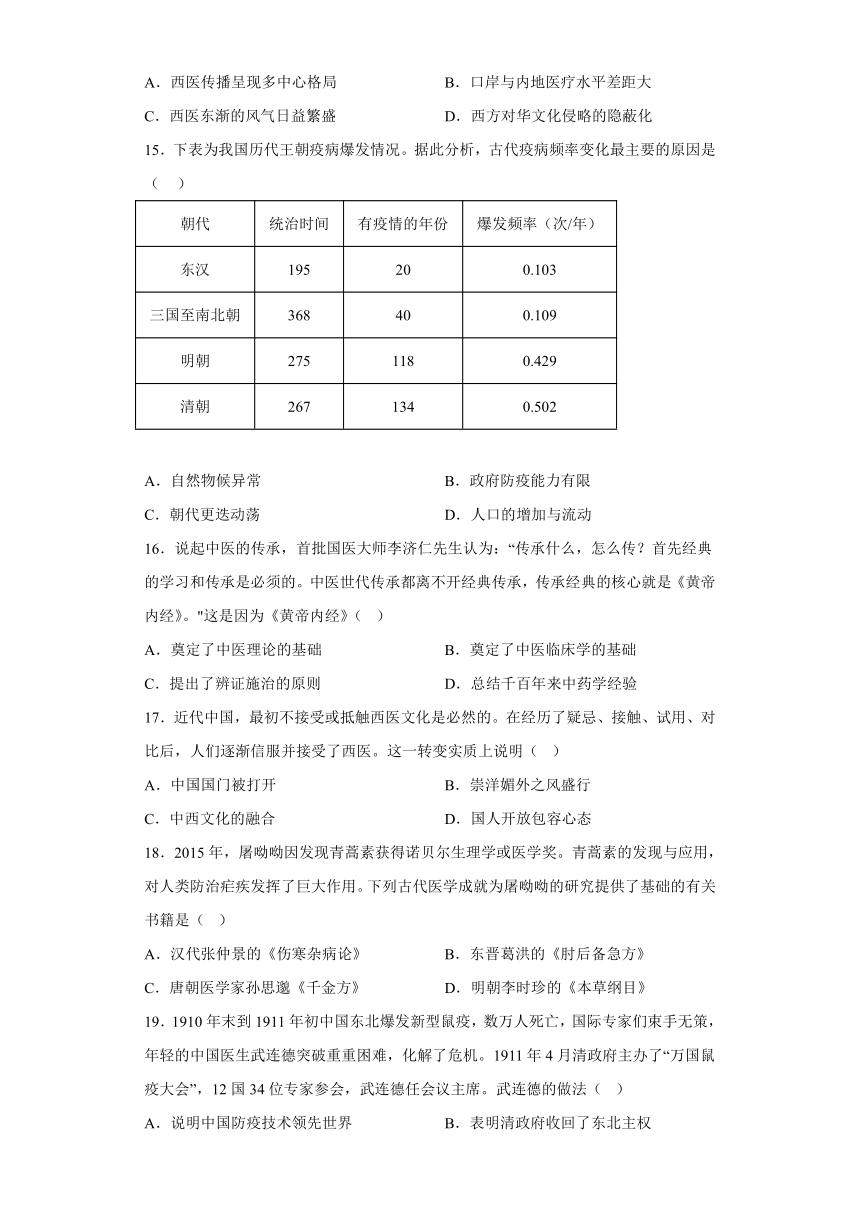

14.下表为1912~1937年上海、广州、南京、杭州、北京、天津、重庆西医报刊创刊量比较表。由此可知,这一时期( )

城市名称 期刊总数 1912~1927年 1928~1937年

上海 135 33 62

北京 58 17 27

南京 32 2 22

杭州 26 9 12

广州 22 8 10

天津 10 1 8

重庆 18 0 1

A.西医传播呈现多中心格局 B.口岸与内地医疗水平差距大

C.西医东渐的风气日益繁盛 D.西方对华文化侵略的隐蔽化

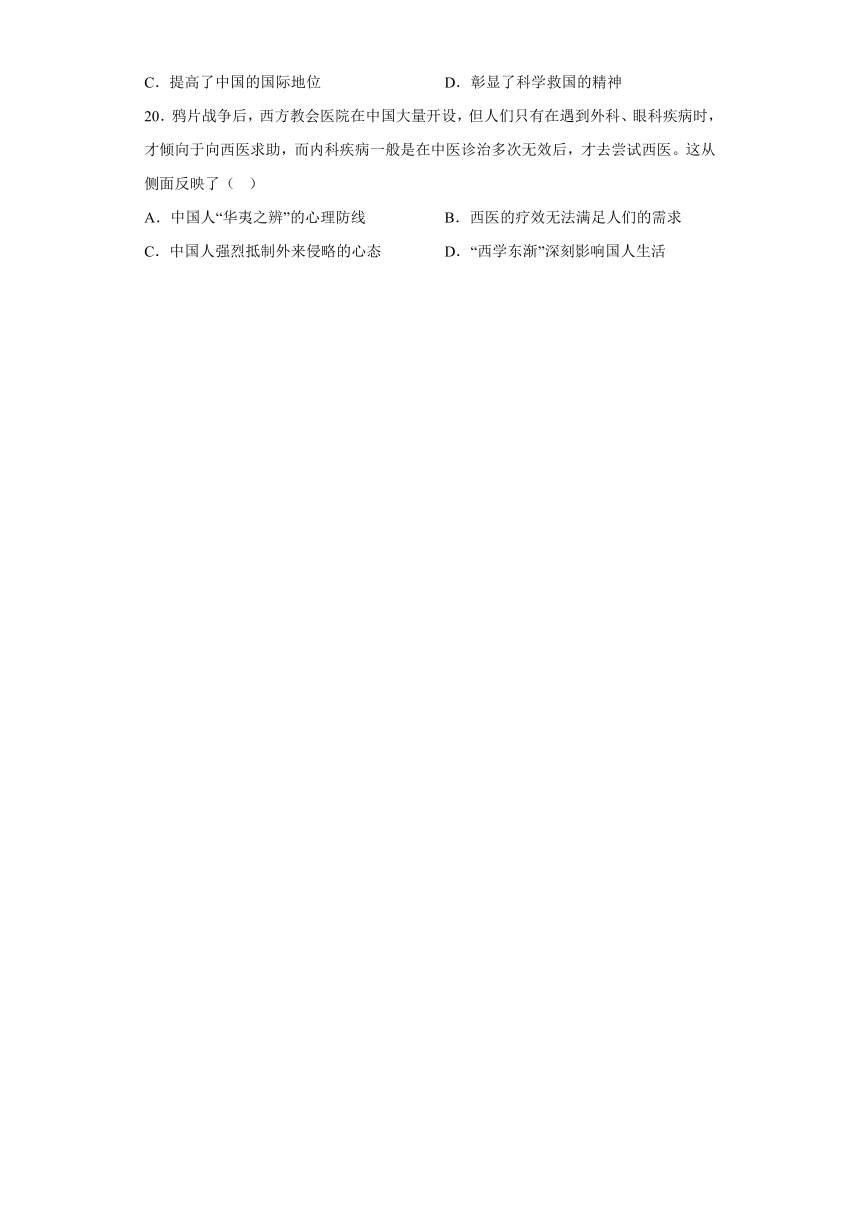

15.下表为我国历代王朝疫病爆发情况。据此分析,古代疫病频率变化最主要的原因是( )

朝代 统治时间 有疫情的年份 爆发频率(次/年)

东汉 195 20 0.103

三国至南北朝 368 40 0.109

明朝 275 118 0.429

清朝 267 134 0.502

A.自然物候异常 B.政府防疫能力有限

C.朝代更迭动荡 D.人口的增加与流动

16.说起中医的传承,首批国医大师李济仁先生认为:“传承什么,怎么传?首先经典的学习和传承是必须的。中医世代传承都离不开经典传承,传承经典的核心就是《黄帝内经》。"这是因为《黄帝内经》( )

A.奠定了中医理论的基础 B.奠定了中医临床学的基础

C.提出了辨证施治的原则 D.总结千百年来中药学经验

17.近代中国,最初不接受或抵触西医文化是必然的。在经历了疑忌、接触、试用、对比后,人们逐渐信服并接受了西医。这一转变实质上说明( )

A.中国国门被打开 B.崇洋媚外之风盛行

C.中西文化的融合 D.国人开放包容心态

18.2015年,屠呦呦因发现青蒿素获得诺贝尔生理学或医学奖。青蒿素的发现与应用,对人类防治疟疾发挥了巨大作用。下列古代医学成就为屠呦呦的研究提供了基础的有关书籍是( )

A.汉代张仲景的《伤寒杂病论》 B.东晋葛洪的《肘后备急方》

C.唐朝医学家孙思邈《千金方》 D.明朝李时珍的《本草纲目》

19.1910年末到1911年初中国东北爆发新型鼠疫,数万人死亡,国际专家们束手无策,年轻的中国医生武连德突破重重困难,化解了危机。1911年4月清政府主办了“万国鼠疫大会”,12国34位专家参会,武连德任会议主席。武连德的做法( )

A.说明中国防疫技术领先世界 B.表明清政府收回了东北主权

C.提高了中国的国际地位 D.彰显了科学救国的精神

20.鸦片战争后,西方教会医院在中国大量开设,但人们只有在遇到外科、眼科疾病时,才倾向于向西医求助,而内科疾病一般是在中医诊治多次无效后,才去尝试西医。这从侧面反映了( )

A.中国人“华夷之辨”的心理防线 B.西医的疗效无法满足人们的需求

C.中国人强烈抵制外来侵略的心态 D.“西学东渐”深刻影响国人生活

参考答案:

1.B

【详解】材料“练习者利用肢体、攀悬、跳跃并结合人体呼吸运动,有些甚至模仿动物做出姿态各异的动作用来医疗和保健身体”体现的是中华先民对卫生保健的探索重视,对于推动我国医学发展作出了巨大贡献,B项正确;材料未涉及人与自然的和谐相处,排除A项;材料强调的是医疗保健操,非中医药的发展,排除C项;D项说法过于绝对,当时的医疗水平不可能完全避免大型疫病的广泛传播,排除D项。故选B项。

2.D

【详解】根据“上海极具影响力的报刊《申报》的每一个版面上都有西医药广告:1922年,该报西医药广告在数量和面积上占广告总数的34.9%,居各类广告之首。”可得出西医传入中国后,逐步在中国传播与流行开来,因此广告的数量才会增多,D项正确;材料不能证明西医立足了,排除A项;材料并不涉及西方的侵略深入,排除B项;材料无法看出民众的态度,排除C项。故选D项。

3.A

【详解】根据材料“政府通过医政来推行医疗福利,设立医学机构,培养医学人才。政府还设立义冢来掩埋无主尸体以防止疾病的传播,形成了生有所养、病有所医、死有所葬的系统化福利体系”可知,宋朝政府受到民本观念的影响,通过医政来推行医疗福利,巩固了封建统治和维护了社会的安定团结,A项正确;材料反映了宋代政府受到民本观念的影响,B项不符合材料主旨,排除B项;材料反映了宋代政府受到民本观念的影响,“人民至上”不符合封建社会,排除C项;材料中的“医政”没有监管职能,排除D项。故选A项。

4.B

【详解】根据“青蒿”、“疫病”结合所学可知这一记载最早出自晋朝葛洪所著的《肘后备急方》,B节点在公元3世纪左右与晋朝存在的时间正好对应,B正确;A节点在公元1世纪左右是汉朝,排除A项;C节点在公元12世纪左右是宋元时期,排除C项;D节点在公元16世纪左右是明朝,排除D项。故选B项。

5.C

【详解】材料前半段表明了中国医学的一些定论,例如“处百病”一定要通经络,可以表明中国医学注重感性和经验,哈维通过实验来检验了血液循环理论的正确性,则表明了西方医学注重科学实验,C项正确;哈维用实验方法证明了血液循环运动,并不能说明西方医学的实用性,如果要说明实用性,则要具体阐述该项研究成果对病患者起到的巨大帮助,排除A项;材料分别阐述了中国医学方面的一些理论和西方的医学实验,两者一个是中医一个是西医,并没有直接的关联,排除B项;材料没有关于治疗的具体手段的描述,所以看不出是否“间接调理”或者“直接救治”,属于无中生有,排除D项。故选C项。

6.A

【详解】根据材料“一人一案”“分开进食”等信息可知,西周时期,贵族宴饮时实行分餐制,这有利于降低传染病的传播风险,A项正确;B项中“民众”的说法与题干中的关键词“贵族们”不符,排除B项;儒学形成于春秋晚期,排除C项;材料主旨是反映在中国传统礼仪中蕴含着的防疫智慧,并不是为了缓解贵族内部矛盾,排除D项。故选A项。

7.D

【详解】根据材料“牛痘接种法……天花的发病率大大降低”“巴氏灭菌法,被广泛应用到医学领域”“青霉素,改变了人类对细菌束手无策的状态”等信息并结合所学知识可知,医学进步利于控制疫病的传播,D项正确;A项说法过于绝对,排除A项;材料没有体现出疫病防治取代医院,排除B项;材料并未反映中西医的结合与医学发展的关系,排除C项。故选D项。

8.D

【详解】根据材料并结合所学,宋代设和剂局(制药机构)和惠民局(卖药机构),国家对成药专营,这些措施意在规范药物生产,增强对药品销售和流通方面的监督管理,有利于保障药品质量,保护人民健康,减轻百姓负担,体现民本思想,D项正确;国家对成药专营等措施确实能增加财政收入,但并非宋代药政革新的主要目的,排除A项;人口增长情况主要受社会经济发展情况的影响,药政革新有利于保障人民健康,但不能明显促进人口增长,排除B项;王安石变法的医药措施只是题干信息的一部分,并且王安石变法失败了,实际上宋代也不可能取消民营医药,排除C项。故选D项。

9.C

【详解】根据材料信息可知,邱焴利用中医的医理解释牛痘术,使之为广大群众所接受,这说明中西医具有相通之处,C项正确;材料没有体现西医对中医的借鉴,材料体现的是中医对西医的借鉴,排除A项;B项说法与史实不符,排除B项;仅凭材料信息,无法得出“西医在近代中国广受推崇”的结论,排除D项。故选C项。

10.A

【详解】根据材料可知,唐政府组织二十余贤才集体重修丰富严谨的《唐本草》,体现了国家力量助推技术发展,A项正确;材料没有与其他国家和地区作比较,无法得出“中国医学技术领先于世界”的结论,排除B项;材料体现了国家力量助推技术发展,C项存在对材料的片面解读,排除C项;唐政府组织重修《唐本草》,对国内外医药学的发展都起了重大作用,未体现技术更新有利于巩固统治,排除D项。故选A项。

11.D

【详解】西医在明末清初传入中国,但影响不大,鸦片战争后,西医医院和西医院校陆续在通商口岸建立,故“广泛建立西医医院和西医院校”不符合当时的情况,D项正确;A项是在疫情形势下的隔离措施,B项是关于治疗和经验总结的措施,C项是政府管理的措施,都是当时应对天花病毒的举措,不符合题意,排除ABC项。故选D项。

12.D

【详解】根据材料“由国家制定的药典”“宋代颁行了多部修本草”“由朝廷颁行”等信息,结合所学知识可知,唐、宋、明时期,政府制定和颁行医药学典籍的行为,说明了我国古代药学的发展得益于政府力量的的支持,D项正确;宋代是我国古代民族政权并立的时代,而非大一统,排除A项;唐代时,宋明理学尚未形成,排除B项;材料强调的是政府对医药学发展的作用,未提及商品经济与医药学之间的关系,排除C项。故选D项。

13.B

【详解】根据材料“14世纪,面对黑死病的大流行,时人雅科迈认为腐坏的空气被吸入人体,会损害器官;戈恩提勒指出病人呼出的气体带有致病的‘种子’;瓦勒斯库斯则强调病人呼出的气体会污染空气。”可知,面对黑死病大流行,对腐坏的空气被吸入人体,会损害器官,病人呼出的气体带有致病的“种子”,病人呼出的气体会污染空气等认识的提出,说明人们已经意识到疫病的传染,正在为隔离传染源提供了学理依据,B项正确;材料没有描述疫病成因,而是疫病的传播,排除A项;扼制了疫病大规模传播,说法过于绝对,排除C项;改变了人类对细菌的无知状态,与材料描述无关,排除D项。故选B项。

14.C

【详解】根据材料信息可知,1912~1937年,西医报刊创刊量在中国主要城市越来越多,这体现了当时西医东渐的风气日益繁盛,C项正确;材料无法说明这些城市都成为西医传播的中心,排除A项;材料是关于西医报刊创刊量的信息,无法说明内地与口岸医疗水平差异大,排除B项;西医东渐不属于西方对华文化侵略的范畴,排除D项。故选C项。

15.D

【详解】根据材料“我国历代王朝疫病爆发情况表”可得知东汉至明清古代疫病爆发频率越来越高,根据所学知识,可得知中国古代人口不断有增加,清朝人口猛增,古代疫病频率越来越高最主要的原因是人口的增加与流动,D项正确;明朝有突出的自然物候异常,但清朝仍然疫病高发,自然物候异常不是疫病高发的主要原因排除A项;政府防疫能力不断有提高,但清朝仍然疫病高发,政府防疫能力有限不是疫病高发的主要原因,排除B项;明清政局较稳定,但疫病仍然高发,朝代更迭动荡不是疫病高发的主要原因,排除C项。故选D项。

16.A

【详解】根据材料并结合所学可知,《黄帝内经》成书于战国至西汉间,奠定了中医理论的基础,A项正确;《伤寒杂病论》奠定了中医临床学的基础,排除B项;《伤寒杂病论》提出了辨证施治的原则,排除C项;《本草纲目》总结千百年来中药学经验,排除D项。故选A项。

17.C

【详解】近代中国对西医从拒绝到逐渐接受,体现了中国人对西方文化的吸收和接纳,是中西文化融合的例证之一,C项正确;中国国门打开是中国人接受西医的背景和原因之一,而非其实质,排除A项;中国人接受西医是符合时代潮流的,并非崇洋媚外,排除B项;“国人的开放包容”不能解释最初中国人对西医的抵触,排除D项。故选C项。

18.B

【详解】根据题干屠呦呦发现青蒿素收到了古代医学成就的影响,根据所学知识可知,记载了青蒿在治疗疟疾上的作用的是东晋葛洪的《肘后备急方》,B项正确;《伤寒杂病论》《千金方》《本草纲目》均没有记载青蒿在治疗疟疾上的作用,排除ACD项。故选B项。

19.D

【详解】根据材料可知,清末东北爆发鼠疫后,武连德通过医学技术化解了危机,彰显了科学救国的精神,D项正确;材料只提到武连德针对鼠疫危机的解决,并无对比其他地区,无法说明中国鼠疫技术领先世界,排除A项;清政府并未收回东北主权,排除B项;当时中国国际地位低下,防治鼠疫并不能提高中国的国际地位,排除C项。故选D项。

20.A

【详解】根据材料及所学知识可知,近代社会民众偏向中医,对西医有所抵触。从侧面反映了中国人固有的华夷之辩的心理,A项正确;材料反映人们相信西医的疗效,排除B项;西方医学不是外来侵略,排除C项;材料反映近代中国人仍有传统的华夷之辫心理,没有涉及西学对国人的深刻影响,排除D项。故选A项。

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

1.长沙马王堆汉墓出土的帛画《导引图》记载了世界上最早的医疗体操。练习者利用肢体、攀悬、跳跃并结合人体呼吸运动,有些甚至模仿动物做出姿态各异的动作用来医疗和保健身体。医疗体操的出现( )

A.反映了人与自然和谐相处的价值观念 B.见证了中华先民对卫生保健的重视

C.证明了中医药长期处于世界领先地位 D.有效地避免了大型疫病的广泛传播

2.民国初年,上海极具影响力的报刊《申报》的每一个版面上都有西医药广告:1922年,该报西医药广告在数量和面积上占广告总数的34.9%,居各类广告之首。这反映出( )

A.西医在上海真正立足 B.西方文化侵略的深入

C.民众对西医普遍接受 D.西医在上海逐渐流行

3.宋代出现“医政”的概念,政府通过医政来推行医疗福利,设立医学机构,培养医学人才。政府还设立义冢来掩埋无主尸体以防止疾病的传播,形成了生有所养、病有所医、死有所葬的系统化福利体系。这反映出宋代政府( )

A.受到民本观念的影响 B.建立了完善的福利制度

C.坚持人民至上的理念 D.加强基层医疗机构监管

4.“青蒿一握,以水二升渍,绞取之,尽服之”,这一文献记载与下图《历代疫病流行分布图》节点相对应的时间段是( )

A.A B.B C.C D.D

5.据古代中国典籍记载,所谓经络乃行血气、营阴阳、调虚实、应天道、决死生、处百病不可不通者也。而英国生理学家哈维于1628年发表《心血运动论》,用实验方法证实了血液的循环运动。这表明( )

A.中医重理论,近代西方医学重实用 B.古代中国医学启发了近代西方医学

C.前者重感性经验,后者重科学实验 D.前者注重根治,后者注重直接救治

6.“筵”和“席”都是西周时期宴饮时铺在地上的坐具,筵长、席短。铺设好坐具后,再将作用类似小餐桌的“案”“几”等放置在筵、席之上,一人一案,贵族们按礼仪分开落座、分开进食。这一举措有助于( )

A.降低传染病传播风险 B.规范民众日常行为

C.扩大儒学的社会影响 D.缓解贵族内部矛盾

7.18世纪晚期,英国医生琴纳发明牛痘接种法,使天花的发病率大大降低;19世纪,法国微生物学家巴斯德创立的巴氏灭菌法,被广泛应用到医学领域。1928年,英国细菌学家弗莱明发现了青霉素,改变了人类对细菌传染束手无策的状态。这些史实反映了( )

A.西方近代公共卫生体系已建立 B.疫病的防治取代医院占据主导地位

C.中西医的结合有助于医学发展 D.医学进步对控制疫病传播的重要性

8.宋代承前朝开设尚药局,于药政方面开前朝先河,置和剂局和惠民局。王安石变法实行国家对成药专营。政府规范药物生产,增强了药品销售和流通方面的监督管理。大力编书,树立了药品炮制和加工制作的国家标准。响应重大疫情,快速给药,及时治疗。这些措施( )

A.主要目的是增加财政收入 B.促进了人口快速增长

C.说明宋朝取消了药业民营 D.体现了儒家民本思想

9.1805年,英国人琴纳发明的牛痘接种术随东印度公司的外科医生皮尔逊传入中国。他的中国助手邱熺于1817年著成《引痘略》一书,用中医的医理解释牛痘术,使之为广大群众所接受。此事例可用来说明( )

A.中医与西医相互借鉴 B.近代中国医学业发展较快

C.中西医具有相通之处 D.西医在近代中国广受推崇

10.7世纪中叶,因当时医家奉为治病指南的《本草经集注》存在种种不足及错误而显“不合时宜”,唐政府遂组织苏敬等二十余贤才集体重修了丰富严谨的《唐本草》,颁布后对国内外医药学的发展都起了重大作用。这体现出医药学的发展都起了重大作用。这体现出( )

A.国家力量助推技术发展 B.中国医学技术领先于世界

C.唐朝政府内部人才济济 D.技术更新有利于巩固统治

11.天花病毒喜热厌寒,而满洲统治者向居塞外,气候寒冷,故未入关前,满洲人极少患天花。17世纪末天花肆虐,满洲人入关后,“满人不出疹,自入长安,多出疹而殆”,为此,清政府采取了“避痘”“祈神”“种寂”“惊疗”“吸疗”“闷疗”等举措。以下情形不太可能出现的是( )

A.民间出痘者,驱逐域外四十里 B.治痘医生及有关医书大量出现

C.设置了处理天花的人员与机构 D.广泛建立西医医院和西医院校

12.《唐本草》是世界上第一部由国家制定的药典;宋代颁行了多部修本草;明代李时珍撰成药物学集大成之作《本草纲目》,由朝廷颁行。这些史实说明,我国古代药学的发展( )

A.源于大一统的政治体制 B.受到了宋明理学的推动

C.是商品经济繁荣的结果 D.得益于政府力量的支持

13.14世纪,面对黑死病的大流行,时人雅科迈认为腐坏的空气被吸入人体,会损害器官;戈恩提勒指出病人呼出的气体带有致病的“种子”;瓦勒斯库斯则强调病人呼出的气体会污染空气。这些认识( )

A.科学地揭示了疫病成因 B.为隔离传染源提供了学理依据

C.扼制了疫病大规模传播 D.改变了人类对细菌的无知状态

14.下表为1912~1937年上海、广州、南京、杭州、北京、天津、重庆西医报刊创刊量比较表。由此可知,这一时期( )

城市名称 期刊总数 1912~1927年 1928~1937年

上海 135 33 62

北京 58 17 27

南京 32 2 22

杭州 26 9 12

广州 22 8 10

天津 10 1 8

重庆 18 0 1

A.西医传播呈现多中心格局 B.口岸与内地医疗水平差距大

C.西医东渐的风气日益繁盛 D.西方对华文化侵略的隐蔽化

15.下表为我国历代王朝疫病爆发情况。据此分析,古代疫病频率变化最主要的原因是( )

朝代 统治时间 有疫情的年份 爆发频率(次/年)

东汉 195 20 0.103

三国至南北朝 368 40 0.109

明朝 275 118 0.429

清朝 267 134 0.502

A.自然物候异常 B.政府防疫能力有限

C.朝代更迭动荡 D.人口的增加与流动

16.说起中医的传承,首批国医大师李济仁先生认为:“传承什么,怎么传?首先经典的学习和传承是必须的。中医世代传承都离不开经典传承,传承经典的核心就是《黄帝内经》。"这是因为《黄帝内经》( )

A.奠定了中医理论的基础 B.奠定了中医临床学的基础

C.提出了辨证施治的原则 D.总结千百年来中药学经验

17.近代中国,最初不接受或抵触西医文化是必然的。在经历了疑忌、接触、试用、对比后,人们逐渐信服并接受了西医。这一转变实质上说明( )

A.中国国门被打开 B.崇洋媚外之风盛行

C.中西文化的融合 D.国人开放包容心态

18.2015年,屠呦呦因发现青蒿素获得诺贝尔生理学或医学奖。青蒿素的发现与应用,对人类防治疟疾发挥了巨大作用。下列古代医学成就为屠呦呦的研究提供了基础的有关书籍是( )

A.汉代张仲景的《伤寒杂病论》 B.东晋葛洪的《肘后备急方》

C.唐朝医学家孙思邈《千金方》 D.明朝李时珍的《本草纲目》

19.1910年末到1911年初中国东北爆发新型鼠疫,数万人死亡,国际专家们束手无策,年轻的中国医生武连德突破重重困难,化解了危机。1911年4月清政府主办了“万国鼠疫大会”,12国34位专家参会,武连德任会议主席。武连德的做法( )

A.说明中国防疫技术领先世界 B.表明清政府收回了东北主权

C.提高了中国的国际地位 D.彰显了科学救国的精神

20.鸦片战争后,西方教会医院在中国大量开设,但人们只有在遇到外科、眼科疾病时,才倾向于向西医求助,而内科疾病一般是在中医诊治多次无效后,才去尝试西医。这从侧面反映了( )

A.中国人“华夷之辨”的心理防线 B.西医的疗效无法满足人们的需求

C.中国人强烈抵制外来侵略的心态 D.“西学东渐”深刻影响国人生活

参考答案:

1.B

【详解】材料“练习者利用肢体、攀悬、跳跃并结合人体呼吸运动,有些甚至模仿动物做出姿态各异的动作用来医疗和保健身体”体现的是中华先民对卫生保健的探索重视,对于推动我国医学发展作出了巨大贡献,B项正确;材料未涉及人与自然的和谐相处,排除A项;材料强调的是医疗保健操,非中医药的发展,排除C项;D项说法过于绝对,当时的医疗水平不可能完全避免大型疫病的广泛传播,排除D项。故选B项。

2.D

【详解】根据“上海极具影响力的报刊《申报》的每一个版面上都有西医药广告:1922年,该报西医药广告在数量和面积上占广告总数的34.9%,居各类广告之首。”可得出西医传入中国后,逐步在中国传播与流行开来,因此广告的数量才会增多,D项正确;材料不能证明西医立足了,排除A项;材料并不涉及西方的侵略深入,排除B项;材料无法看出民众的态度,排除C项。故选D项。

3.A

【详解】根据材料“政府通过医政来推行医疗福利,设立医学机构,培养医学人才。政府还设立义冢来掩埋无主尸体以防止疾病的传播,形成了生有所养、病有所医、死有所葬的系统化福利体系”可知,宋朝政府受到民本观念的影响,通过医政来推行医疗福利,巩固了封建统治和维护了社会的安定团结,A项正确;材料反映了宋代政府受到民本观念的影响,B项不符合材料主旨,排除B项;材料反映了宋代政府受到民本观念的影响,“人民至上”不符合封建社会,排除C项;材料中的“医政”没有监管职能,排除D项。故选A项。

4.B

【详解】根据“青蒿”、“疫病”结合所学可知这一记载最早出自晋朝葛洪所著的《肘后备急方》,B节点在公元3世纪左右与晋朝存在的时间正好对应,B正确;A节点在公元1世纪左右是汉朝,排除A项;C节点在公元12世纪左右是宋元时期,排除C项;D节点在公元16世纪左右是明朝,排除D项。故选B项。

5.C

【详解】材料前半段表明了中国医学的一些定论,例如“处百病”一定要通经络,可以表明中国医学注重感性和经验,哈维通过实验来检验了血液循环理论的正确性,则表明了西方医学注重科学实验,C项正确;哈维用实验方法证明了血液循环运动,并不能说明西方医学的实用性,如果要说明实用性,则要具体阐述该项研究成果对病患者起到的巨大帮助,排除A项;材料分别阐述了中国医学方面的一些理论和西方的医学实验,两者一个是中医一个是西医,并没有直接的关联,排除B项;材料没有关于治疗的具体手段的描述,所以看不出是否“间接调理”或者“直接救治”,属于无中生有,排除D项。故选C项。

6.A

【详解】根据材料“一人一案”“分开进食”等信息可知,西周时期,贵族宴饮时实行分餐制,这有利于降低传染病的传播风险,A项正确;B项中“民众”的说法与题干中的关键词“贵族们”不符,排除B项;儒学形成于春秋晚期,排除C项;材料主旨是反映在中国传统礼仪中蕴含着的防疫智慧,并不是为了缓解贵族内部矛盾,排除D项。故选A项。

7.D

【详解】根据材料“牛痘接种法……天花的发病率大大降低”“巴氏灭菌法,被广泛应用到医学领域”“青霉素,改变了人类对细菌束手无策的状态”等信息并结合所学知识可知,医学进步利于控制疫病的传播,D项正确;A项说法过于绝对,排除A项;材料没有体现出疫病防治取代医院,排除B项;材料并未反映中西医的结合与医学发展的关系,排除C项。故选D项。

8.D

【详解】根据材料并结合所学,宋代设和剂局(制药机构)和惠民局(卖药机构),国家对成药专营,这些措施意在规范药物生产,增强对药品销售和流通方面的监督管理,有利于保障药品质量,保护人民健康,减轻百姓负担,体现民本思想,D项正确;国家对成药专营等措施确实能增加财政收入,但并非宋代药政革新的主要目的,排除A项;人口增长情况主要受社会经济发展情况的影响,药政革新有利于保障人民健康,但不能明显促进人口增长,排除B项;王安石变法的医药措施只是题干信息的一部分,并且王安石变法失败了,实际上宋代也不可能取消民营医药,排除C项。故选D项。

9.C

【详解】根据材料信息可知,邱焴利用中医的医理解释牛痘术,使之为广大群众所接受,这说明中西医具有相通之处,C项正确;材料没有体现西医对中医的借鉴,材料体现的是中医对西医的借鉴,排除A项;B项说法与史实不符,排除B项;仅凭材料信息,无法得出“西医在近代中国广受推崇”的结论,排除D项。故选C项。

10.A

【详解】根据材料可知,唐政府组织二十余贤才集体重修丰富严谨的《唐本草》,体现了国家力量助推技术发展,A项正确;材料没有与其他国家和地区作比较,无法得出“中国医学技术领先于世界”的结论,排除B项;材料体现了国家力量助推技术发展,C项存在对材料的片面解读,排除C项;唐政府组织重修《唐本草》,对国内外医药学的发展都起了重大作用,未体现技术更新有利于巩固统治,排除D项。故选A项。

11.D

【详解】西医在明末清初传入中国,但影响不大,鸦片战争后,西医医院和西医院校陆续在通商口岸建立,故“广泛建立西医医院和西医院校”不符合当时的情况,D项正确;A项是在疫情形势下的隔离措施,B项是关于治疗和经验总结的措施,C项是政府管理的措施,都是当时应对天花病毒的举措,不符合题意,排除ABC项。故选D项。

12.D

【详解】根据材料“由国家制定的药典”“宋代颁行了多部修本草”“由朝廷颁行”等信息,结合所学知识可知,唐、宋、明时期,政府制定和颁行医药学典籍的行为,说明了我国古代药学的发展得益于政府力量的的支持,D项正确;宋代是我国古代民族政权并立的时代,而非大一统,排除A项;唐代时,宋明理学尚未形成,排除B项;材料强调的是政府对医药学发展的作用,未提及商品经济与医药学之间的关系,排除C项。故选D项。

13.B

【详解】根据材料“14世纪,面对黑死病的大流行,时人雅科迈认为腐坏的空气被吸入人体,会损害器官;戈恩提勒指出病人呼出的气体带有致病的‘种子’;瓦勒斯库斯则强调病人呼出的气体会污染空气。”可知,面对黑死病大流行,对腐坏的空气被吸入人体,会损害器官,病人呼出的气体带有致病的“种子”,病人呼出的气体会污染空气等认识的提出,说明人们已经意识到疫病的传染,正在为隔离传染源提供了学理依据,B项正确;材料没有描述疫病成因,而是疫病的传播,排除A项;扼制了疫病大规模传播,说法过于绝对,排除C项;改变了人类对细菌的无知状态,与材料描述无关,排除D项。故选B项。

14.C

【详解】根据材料信息可知,1912~1937年,西医报刊创刊量在中国主要城市越来越多,这体现了当时西医东渐的风气日益繁盛,C项正确;材料无法说明这些城市都成为西医传播的中心,排除A项;材料是关于西医报刊创刊量的信息,无法说明内地与口岸医疗水平差异大,排除B项;西医东渐不属于西方对华文化侵略的范畴,排除D项。故选C项。

15.D

【详解】根据材料“我国历代王朝疫病爆发情况表”可得知东汉至明清古代疫病爆发频率越来越高,根据所学知识,可得知中国古代人口不断有增加,清朝人口猛增,古代疫病频率越来越高最主要的原因是人口的增加与流动,D项正确;明朝有突出的自然物候异常,但清朝仍然疫病高发,自然物候异常不是疫病高发的主要原因排除A项;政府防疫能力不断有提高,但清朝仍然疫病高发,政府防疫能力有限不是疫病高发的主要原因,排除B项;明清政局较稳定,但疫病仍然高发,朝代更迭动荡不是疫病高发的主要原因,排除C项。故选D项。

16.A

【详解】根据材料并结合所学可知,《黄帝内经》成书于战国至西汉间,奠定了中医理论的基础,A项正确;《伤寒杂病论》奠定了中医临床学的基础,排除B项;《伤寒杂病论》提出了辨证施治的原则,排除C项;《本草纲目》总结千百年来中药学经验,排除D项。故选A项。

17.C

【详解】近代中国对西医从拒绝到逐渐接受,体现了中国人对西方文化的吸收和接纳,是中西文化融合的例证之一,C项正确;中国国门打开是中国人接受西医的背景和原因之一,而非其实质,排除A项;中国人接受西医是符合时代潮流的,并非崇洋媚外,排除B项;“国人的开放包容”不能解释最初中国人对西医的抵触,排除D项。故选C项。

18.B

【详解】根据题干屠呦呦发现青蒿素收到了古代医学成就的影响,根据所学知识可知,记载了青蒿在治疗疟疾上的作用的是东晋葛洪的《肘后备急方》,B项正确;《伤寒杂病论》《千金方》《本草纲目》均没有记载青蒿在治疗疟疾上的作用,排除ACD项。故选B项。

19.D

【详解】根据材料可知,清末东北爆发鼠疫后,武连德通过医学技术化解了危机,彰显了科学救国的精神,D项正确;材料只提到武连德针对鼠疫危机的解决,并无对比其他地区,无法说明中国鼠疫技术领先世界,排除A项;清政府并未收回东北主权,排除B项;当时中国国际地位低下,防治鼠疫并不能提高中国的国际地位,排除C项。故选D项。

20.A

【详解】根据材料及所学知识可知,近代社会民众偏向中医,对西医有所抵触。从侧面反映了中国人固有的华夷之辩的心理,A项正确;材料反映人们相信西医的疗效,排除B项;西方医学不是外来侵略,排除C项;材料反映近代中国人仍有传统的华夷之辫心理,没有涉及西学对国人的深刻影响,排除D项。故选A项。

同课章节目录