古代的生产工具与劳作选择题刷题--2023届高三统编版历史三轮冲刺复习(含解析)

文档属性

| 名称 | 古代的生产工具与劳作选择题刷题--2023届高三统编版历史三轮冲刺复习(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-03-31 16:42:18 | ||

图片预览

文档简介

古代的生产工具与劳作选择题刷题--2023届高三统编版历史三轮冲刺复习

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

1.《后汉书》记有毕岚做翻车,三国马钧加以完善。翻车可用手摇、脚踏、牛转、水转或风转驱动。该工具的使用( )

A.促进了农业生产的发展 B.提高了冶铁的生产效率

C.推动了犁耕技术的进步 D.体现了手工业水平的提升

2.唐代元稹《织妇词》中有“目击贡绫户,有终老不嫁之女”。唐代有书记载:“《广异记》载青州北海人李清‘世传染业’,‘富于财,素为州里之豪氓,子孙及内外姻族近百数家’。”还有“亳州出轻纱,举之若无,裁以为衣,真若烟雾。一州惟两家能织,相与世世为婚姻”。这些记载可用于印证中国古代( )

A.官营手工业的技艺更新缓慢 B.手工业技术传承具有封闭性

C.传统婚姻观念束缚经济发展 D.商品生产呈现出地域性特征

3.《国语·齐语》记载齐国管仲与齐桓公说:“美金(青铜)以铸剑戟,试诸狗马;恶金(铁)以铸钼、夷、斤,试诸壤土。”《管子》载:“一农之事必有一耜、一铫、一镰、一耨、一椎、一铚,然后成为农。……请以令断山木,鼓山铁,是可。”这可用来说明当时齐国( )

A.生产方式转变成为可能 B.政府是农业发展的首要推动力

C.贵金属冶炼技术的落后 D.农战思想深刻影响着国策制定

4.我国某水利工程对淮河以南地区的灌溉、航运、水产养殖、屯田济军等方面起到了很大作用,2015年成功入选世界灌溉工程遗产名单,该水利工程位于下图中的( )

A.① B.② C.③ D.④

5.下图是1952年江苏徐州睢宁县双沟镇东汉墓出土的画像石,画面中心为一农夫,左手扬鞭,右手扶犁,正在驱牛犁地,他身后是一少年提着篮子正在播种。画面的上方一年轻妇女弯腰挥锄劳作,一老婆婆挑担送饭到田头。对该画像的解读正确的是( )

①以家庭为基本生产单位 ②农耕文明的繁盛

③农业生产效率有所提高 ④一定程度上再现汉代社会生活

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.①④

6.敦煌地区的石窟壁画中有大大小小的农作图70余幅,其中最受关注的是莫高窟盛唐第445窟中的曲辕犁(图)。它作为当时最先进的耕犁犹如昙花一现,只在壁画中出现了一次。此壁画( )

A.能证明曲辕犁传到敦煌地区并且得到广泛使用

B.说明曲辕犁的使用可能受当地生产条件的制约

C.不能说明唐代敦煌地区已在生产中使用曲辕犁

D.不能说明唐代敦煌地区农业生产技术上的进步

7.河南安阳殷墟妇好墓(妇好为商王武丁的王后)出土的7件铜铲,制作精致,形制特殊,柄部及器身饰有花纹,在商代铜铲中极为罕见。这反映商朝( )

A.重视农业生产 B.青铜农具广泛使用

C.女性地位提高 D.礼乐文化高度发达

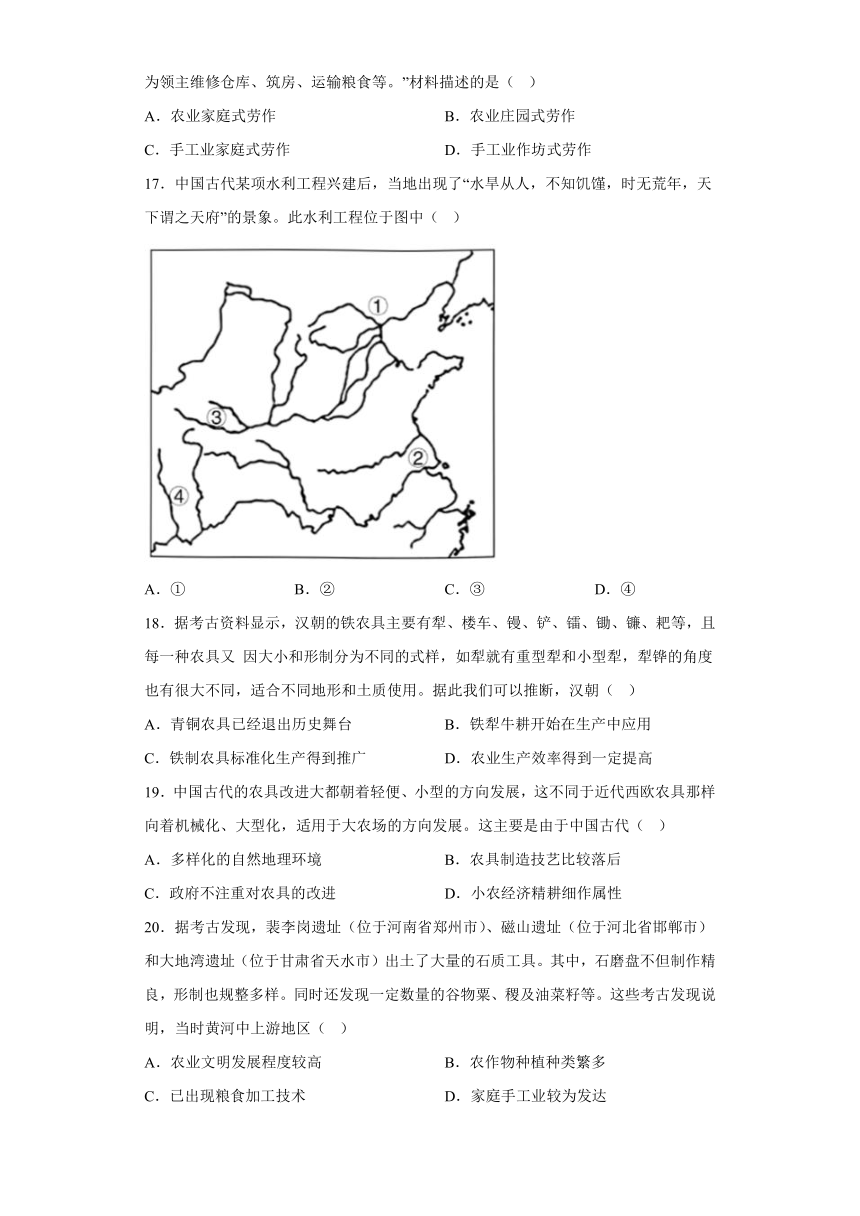

8.唐以前笨重的长直辕犁,回转困难,耕地费力。唐代江南地区劳动人民在长期生产实践中,改进前人的发明,创造出了曲辕犁(如下图)。某校历史兴趣小组在“研究性学习中”得到如下观点,以下最符合史实的是 ( )

A.曲辕犁的构件更加复杂,难以操控

B.犁辕呈曲线轻便省力,结构均衡稳定,具有技术美学价值

C.曲辕犁拉力下降,耕牛更加吃力

D.标志耕犁完善,具有现代化的特点

9.中国古代手摇纺车的锭子数目一般是2至3枚,最多为5枚,每天最多纺纱3斤。宋元之际,产生了将水力运用于纺织机械的大纺车,这种纺车锭子数目多达几十枚,一昼夜可纺一百多斤。这一变化表明( )

A.工具进步促进了纺纱效率的提高 B.自给自足的自然经济受到破坏

C.商业贸易是技术进步的重要途径 D.纺织业进入资本主义萌芽阶段

10.据考古发现,唐代犁铧出土地点分布广泛,但大体有四种形式:尖锋、三角形、两翼突出、宽大于长;蛇刃、铧身修长、后边内凹、长大于宽;尖锋、等腰三角形、铧面平直、銎身体薄;尖锋、三角形、体小、长銎。这反映出唐代( )

A.铁业官营保证了产品质量 B.冶铁业的技艺水平领先世界

C.铁农具种类多且分工细致 D.农业生产得益于手工业进步

11.生产工具的进步是社会生产力发展的主要标志,也是人类历史演进的强大动力。下列关于古代农业生产工具评述正确的是( )

A.中国商周时期就已大量使用青铜农具 B.铁制农具率先由中国人所掌握

C.不同文明农业生产工具有一定相似性 D.翻车实现了借水力进行农业灌溉

12.下图为魏晋时期嘉峪关地区墓葬中的一组砖壁画图案。该史料可用于研究这一时期( )

A.人物画成为绘画主题 B.经济重心的转移

C.古代农业技术的发展 D.民族矛盾的减弱

13.“范”是中国古代的模具,山东莱芜出土了西汉初期的二十四件铁范,铁范之内均铸有“李”、“汜”、“山”等文字标志。研究发现这些铁范中的“李”、“汜”、“山”均是当地姓氏。据此可以推断,西汉初期( )

A.北方的冶铁技术较为成熟 B.政府尚未实现对铁器的全面管控

C.山东地区手工业高度发达 D.民营手工业逐渐超越官营手工业

14.考古学家在四川省达州市罗家坝遗址(新石器时期)考古时发现,男性随葬农具极其普遍,女性随葬纺轮较为常见,由此可知当时罗家坝遗址( )

A.出现贫富分化 B.农业生产发达 C.社会分工明显 D.生产技术落后

15.秦汉之前,土地买卖主要在贵族之间进行,平民之间的土地买卖并不普遍。而到汉代,社会各阶层都卷入到土地买卖中来,贵族官僚所交易的地块较大,而平民百姓进行的多是小块土地的买卖。这一变化反映了汉代( )

A.豪强地主势力逐渐崛起 B.土地私有制的不断发展

C.社会阶级矛盾日益激化 D.国家财政收入面临困境

16.“农奴每周出劳役3-4天,春耕和秋收的农忙时节,劳役天数还要增加……农民在封建领主的土地上还必须担当着无尽的额外劳役,诸如修筑城堡、寺院、桥梁道路,或为领主维修仓库、筑房、运输粮食等。”材料描述的是( )

A.农业家庭式劳作 B.农业庄园式劳作

C.手工业家庭式劳作 D.手工业作坊式劳作

17.中国古代某项水利工程兴建后,当地出现了“水旱从人,不知饥馑,时无荒年,天下谓之天府”的景象。此水利工程位于图中( )

A.① B.② C.③ D.④

18.据考古资料显示,汉朝的铁农具主要有犁、楼车、镘、铲、镭、锄、镰、耙等,且每一种农具又 因大小和形制分为不同的式样,如犁就有重型犁和小型犁,犁铧的角度也有很大不同,适合不同地形和土质使用。据此我们可以推断,汉朝( )

A.青铜农具已经退出历史舞台 B.铁犁牛耕开始在生产中应用

C.铁制农具标准化生产得到推广 D.农业生产效率得到一定提高

19.中国古代的农具改进大都朝着轻便、小型的方向发展,这不同于近代西欧农具那样向着机械化、大型化,适用于大农场的方向发展。这主要是由于中国古代( )

A.多样化的自然地理环境 B.农具制造技艺比较落后

C.政府不注重对农具的改进 D.小农经济精耕细作属性

20.据考古发现,裴李岗遗址(位于河南省郑州市)、磁山遗址(位于河北省邯郸市)和大地湾遗址(位于甘肃省天水市)出土了大量的石质工具。其中,石磨盘不但制作精良,形制也规整多样。同时还发现一定数量的谷物粟、稷及油菜籽等。这些考古发现说明,当时黄河中上游地区( )

A.农业文明发展程度较高 B.农作物种植种类繁多

C.已出现粮食加工技术 D.家庭手工业较为发达

参考答案:

1.A

【详解】根据材料“《后汉书》记有毕岚做翻车,三国马钧加以完善。翻车可用手摇、脚踏、牛转、水转或风转驱动。”并结合所学可知,灌溉工具翻车可以用多种动力驱动,把水输送到需要之处,这促进了农业生产的发展,A项正确;水排鼓风冶铁,提高了冶铁的生产效率,而材料翻车是灌溉工具,排除B项;翻车是灌溉工具,与“推动了犁耕技术的进步”无关,排除C项;翻车是灌溉工具,而不是纺织或制造工具,排除D项。故选A项。

2.B

【详解】根据材料“目击贡绫户,有终老不嫁之女”“子孙及内外姻族近百数家”“一州惟两家能织,相与世世为婚姻”等信息并结合所学知识可知,这些现象的出现可用于印证中国古代手工业传承具有封闭性的特点,B项正确;材料没有体现官营手工业的技术,排除A项;材料没有体现传统婚姻观念对经济的影响,排除C项;材料没有体现商品生产的地域性特征,排除D项。故选B项。

3.A

【详解】根据材料可知,齐国管仲重视铁农具在农业生产中的作用,认为拥有铁制农具才能发展农业,主张国家主持铁的冶炼,对铁农具的重视可以推动铁制农具的推广和使用,使得铁农具能够广泛应用于农业生产,推动了铁农具与牛的结合,生产方式的转变成为可能,A项正确;农业发展是民众集体智慧的结果,且题干中是对政府的建议,并没有体现政府的态度,排除B项;题意中“美金(青铜)以铸剑戟”意思是说用质量好的金属来制造兵器,可以看出能用青铜铸造兵器,说明贵金属冶炼技术比较成熟,而且结合所学知识夏商周三代被称为“青铜时代”,也说明贵金属冶炼技术比较成熟,排除C项;材料体现管仲齐桓公的建议主张冶铁,发展农业生产,并未反映出齐国将农业作为对外扩张的手段,排除D项。故选A项。

4.D

【详解】结合所学知识可知,④是芍陂,是由春秋时楚相孙叔敖主持修建淮河流域水利工程,2015年成功入选世界灌溉工程遗产名单,D项正确;①是都江堰,属于长江上游地区,2018年成功入选世界灌溉工程遗产名单,排除A项;②是郑国渠,位于黄河流域,2016年成功入选世界灌溉工程遗产名单排除B项;③是龙首渠引洛古灌区,位于黄河流域,2020年成功入选世界灌溉工程遗产名单,排除C项。故选D项。

5.C

【详解】根据材料“,画面中心为一农夫,左手扬鞭,右手扶犁,正在驱牛犁地,他身后是一少年提着篮子正在播种。画面的上方一年轻妇女弯腰挥锄劳作,一老婆婆挑担送饭到田头”结合所学知识可知,东汉时期,农业生产以家庭为基本生产单位,①正确,画面中,一人扶犁,一人播种,一人挥锄头,反映了农业分工,农业生产效率有所提高,③正确, 这幅画像石一定程度上为我们再现了汉代社会生活,④正确,①③④正确,C项正确;画像石反映了东汉时期农业生产活动的场景,无法体现出具体的粮食产量等信息,无法得到农耕文明的繁盛这一结论,排除A、B、D三项。故选C项。

6.B

【详解】根据材料“敦煌地区的石窟壁画中有大大小小的农作图70余幅”可知,这些农作图在当时大概率是客观存在的;根据材料“它作为当时最先进的耕犁犹如昙花一现,只在壁画中出现了一次”可知,曲辕犁虽然先进,但使用率不高,这主要是由于曲辕犁比较适合雨量充沛的江南地区,而敦煌地区干旱少雨,曲辕犁的使用会加剧土壤水分的蒸发,不适合在当地大规模使用,B项正确;根据上述分析,敦煌地区由于气候干旱,假如曲辕犁传到敦煌地区并且得到广泛使用的话,应该会有实物痕迹,而不只是一幅壁画,排除A项;通过观察壁画,可以证明曲辕犁在生产中出现过,也提高了唐代敦煌地区的农业生产技术上水平,否则不会画的如此贴近实际,排除C项、D项。故选B项。

7.A

【详解】根据材料并结合所学可知,河南安阳殷墟妇好墓葬中出土了7件铜铲,青铜在当时是珍贵的资源,青铜铸造的农具数量有限,但是妇好墓葬中出土了精美而且数量较多的铜铲,说明当时人们对农业生产工具的重视,进而反映当时对农业生产的重视,A项正确;仅凭妇好墓出土的铜铲无法说明当时青铜农具广泛使用,排除B项;出土铜铲无法体现女性社会地位提高,排除C项;铜铲是农业生产工具,无法体现礼乐文化的发达,排除D项。故选A项。

8.B

【详解】根据材料并结合所学知识可知,犁辕呈曲线,利用曲线拉力方向变更,更加省力,整个工具结构均衡稳定,符合美学标准,B项正确;曲辕犁的构件更加复杂,增加犁评,可调节犁耕深浅,并不影响操控,排除A项;接力向斜上变更,更省力,排除C项;曲辕犁不具备现代化特点,排除D项。故选B项。

9.A

【详解】根据材料可知,古代中国的手摇纺车的纺纱数量少,宋元之际,将水力应用于大纺车,大大地提高了纺纱的数量,表明工具改进促进了纺纱效率的提高,A项正确;鸦片战争后自给自足的自然经济受到破坏,排除B项;材料未涉及商业贸易的作用,排除C项;材料未涉及资本主义萌芽的出现,排除D项。故选A项。

10.D

【详解】依据材料并结合所学可知,材料反映出唐代的犁铧出土地点广泛且形式不同,这有利于在农业生产中根据不同情况使用不同生产工具,这得益于当时手工业的进步,D项正确;材料只是涉及铁农具的分布地点和形式,并没有涉及其产品质量情况,而且A项中“保证了”的说法过于绝对化,排除A项;材料没有比较中国和世界的冶铁业的技艺水平,无法得出“领先世界”,排除B项;材料仅仅反映了犁铧这一铁农具的不同形式和地点分布,并没有涉及其他铁农具,无法得出“种类多且分工细致”,排除C项。故选D项。

11.C

【详解】根据材料“生产工具的进步是社会生产力发展的主要标志”结合世界史可知,不同文明农业生产工具有一定相似性,C项正确;中国商周时期就已使用青铜农具,但并不是大量使用,排除A项;铁制农具率先由西亚人使用,排除B项;筒车实现了借水力进行农业灌溉,排除D项。故选C项。

12.C

【详解】根据材料“魏晋时期嘉峪关地区墓葬中的一组砖壁画图案”可知,该壁画展示了当时人们在农业生产中使用牛耕,并用牛牵引多种农业工具进行生产,可以直观反映出中国古代农业技术的发展,C项正确;这些壁画不是人物画,也无法据此判断人物画成为绘画的主题,排除A项;壁画出土于西北地区的嘉峪关一代,与经济重心的转移无关,排除B项;材料无法反映当时民族矛盾是否减弱,排除D项。故选C项。

13.B

【详解】根据材料“山东莱芜出土了西汉初期的二十四件铁范,铁范之内均铸有‘李’、‘汜’、‘山’等文字标志。研究发现这些铁范中的‘李’、‘汜’、‘山’均是当地姓氏”信息可以得出,西汉初期政府允许私人铸造铁器,并未实现对铁器的专卖和全面管控,B项正确;材料体现的是私人铸造现象,仅从材料中的铁范及文字标志无法得出“冶铁技术较为成熟”,排除A项;材料仅仅提供了与山东莱芜地区铁范相关的信息,不能得出“山东地区手工业高度发达”的结论,排除C项;“民营手工业逐渐超越官营手工业”发生在明朝中期以后而非西汉初期,排除D项。故选B项。

14.C

【详解】根据材料“男性随葬农具极其普遍,女性随葬纺轮较为常见”可知当时男女社会分工明显,C项正确;材料只体现男女工作不同,未体现财富分配不均,排除A项;材料未体现农业生产状况,排除B项;材料只是提到农具,不能得出生产技术落后,排除D项。故选C项。

15.B

【详解】依据材料可知,汉代以来土地买卖的主体日益扩大,结合所学知识可知,这反映了随着汉代社会经济的发展,土地私有制不断发展,B项正确;材料强调的是土地买卖的主体日益扩大,这与豪强地主势力的蝇起没有直接关系,排除A项;材料并不能反映出社会阶级矛盾激化,而且与材料主旨不符,排除C项;土地买卖频繁并不会直接导致国家财政收入下降,排除D项。故选B项。

16.B

【详解】根据材料及所学可知,中世纪西欧存在庄园式劳作,大量农奴或农民在庄园服役,B项正确;材料未涉及农业家庭式劳作、手工业家庭式劳作、手工业作坊式劳作,排除ACD项。故选B项。

17.D

【详解】通过观察图片,结合所学知识可知,导致“水旱从人,不知饥馑,时无荒年,天下谓之天府”景象出现的水利工程是都江堰,位于图中④处,D项正确;图中其余三处均非造福成都平原、成就“天府之国”的水利工程所在,①②③错误,排除ABC三项。故选D项。

18.D

【详解】根据题干及所学知识,汉朝的铁农具主要有犁、楼车、镘、铲、镭、锄、镰、耙等,犁铧能适合不同地形和土质使用,根据这些内容可以得出,汉代时生产工具改进,农业得到一定发展,生产效率得到提高,D项正确;青铜农具已经退出历史舞台说法过于绝对,这一时期仍有一定的青铜农具,排除A项;铁犁牛耕在春秋战国时就得到应用,排除B项;铁制农具标准化在材料中没有体现,排除C项。故选D项。

19.D

【详解】结合所学内容可知,中国古代实行的是一家一户的小农经济,随着人地矛盾的加剧,中国古代经济愈发的精耕细作,因此农具改进大都朝着轻便、小型的方向发展,D项正确;中国古代农具的发展方向是受到小农经济精耕细作属性的影响,并不是由于多样化的自然地理环境和农具制造技艺比较落后,排除AB项;中国古代的政府是注重农具改进的,C项说法不符合史实,排除。故选D项。

20.C

【详解】根据材料并结合所学可知,石磨盘主要用于粮食加工。裴李岗遗址、磁山遗址和大地湾遗址出土了大量的石磨盘及一定数量的谷物粟、稷及油菜籽等,说明当时黄河中上游地区已出现了粮食加工技术,C项正确;材料强调的是粮食加工技术,无法体现农业文明发展程度较高,排除A项;材料反映遗址中发现了一定数量的谷物粟、稷及油菜籽等,不能说农作物种植种类繁多,排除B项;材料与家庭手工业无关,排除D项。故选C项。

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

1.《后汉书》记有毕岚做翻车,三国马钧加以完善。翻车可用手摇、脚踏、牛转、水转或风转驱动。该工具的使用( )

A.促进了农业生产的发展 B.提高了冶铁的生产效率

C.推动了犁耕技术的进步 D.体现了手工业水平的提升

2.唐代元稹《织妇词》中有“目击贡绫户,有终老不嫁之女”。唐代有书记载:“《广异记》载青州北海人李清‘世传染业’,‘富于财,素为州里之豪氓,子孙及内外姻族近百数家’。”还有“亳州出轻纱,举之若无,裁以为衣,真若烟雾。一州惟两家能织,相与世世为婚姻”。这些记载可用于印证中国古代( )

A.官营手工业的技艺更新缓慢 B.手工业技术传承具有封闭性

C.传统婚姻观念束缚经济发展 D.商品生产呈现出地域性特征

3.《国语·齐语》记载齐国管仲与齐桓公说:“美金(青铜)以铸剑戟,试诸狗马;恶金(铁)以铸钼、夷、斤,试诸壤土。”《管子》载:“一农之事必有一耜、一铫、一镰、一耨、一椎、一铚,然后成为农。……请以令断山木,鼓山铁,是可。”这可用来说明当时齐国( )

A.生产方式转变成为可能 B.政府是农业发展的首要推动力

C.贵金属冶炼技术的落后 D.农战思想深刻影响着国策制定

4.我国某水利工程对淮河以南地区的灌溉、航运、水产养殖、屯田济军等方面起到了很大作用,2015年成功入选世界灌溉工程遗产名单,该水利工程位于下图中的( )

A.① B.② C.③ D.④

5.下图是1952年江苏徐州睢宁县双沟镇东汉墓出土的画像石,画面中心为一农夫,左手扬鞭,右手扶犁,正在驱牛犁地,他身后是一少年提着篮子正在播种。画面的上方一年轻妇女弯腰挥锄劳作,一老婆婆挑担送饭到田头。对该画像的解读正确的是( )

①以家庭为基本生产单位 ②农耕文明的繁盛

③农业生产效率有所提高 ④一定程度上再现汉代社会生活

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.①④

6.敦煌地区的石窟壁画中有大大小小的农作图70余幅,其中最受关注的是莫高窟盛唐第445窟中的曲辕犁(图)。它作为当时最先进的耕犁犹如昙花一现,只在壁画中出现了一次。此壁画( )

A.能证明曲辕犁传到敦煌地区并且得到广泛使用

B.说明曲辕犁的使用可能受当地生产条件的制约

C.不能说明唐代敦煌地区已在生产中使用曲辕犁

D.不能说明唐代敦煌地区农业生产技术上的进步

7.河南安阳殷墟妇好墓(妇好为商王武丁的王后)出土的7件铜铲,制作精致,形制特殊,柄部及器身饰有花纹,在商代铜铲中极为罕见。这反映商朝( )

A.重视农业生产 B.青铜农具广泛使用

C.女性地位提高 D.礼乐文化高度发达

8.唐以前笨重的长直辕犁,回转困难,耕地费力。唐代江南地区劳动人民在长期生产实践中,改进前人的发明,创造出了曲辕犁(如下图)。某校历史兴趣小组在“研究性学习中”得到如下观点,以下最符合史实的是 ( )

A.曲辕犁的构件更加复杂,难以操控

B.犁辕呈曲线轻便省力,结构均衡稳定,具有技术美学价值

C.曲辕犁拉力下降,耕牛更加吃力

D.标志耕犁完善,具有现代化的特点

9.中国古代手摇纺车的锭子数目一般是2至3枚,最多为5枚,每天最多纺纱3斤。宋元之际,产生了将水力运用于纺织机械的大纺车,这种纺车锭子数目多达几十枚,一昼夜可纺一百多斤。这一变化表明( )

A.工具进步促进了纺纱效率的提高 B.自给自足的自然经济受到破坏

C.商业贸易是技术进步的重要途径 D.纺织业进入资本主义萌芽阶段

10.据考古发现,唐代犁铧出土地点分布广泛,但大体有四种形式:尖锋、三角形、两翼突出、宽大于长;蛇刃、铧身修长、后边内凹、长大于宽;尖锋、等腰三角形、铧面平直、銎身体薄;尖锋、三角形、体小、长銎。这反映出唐代( )

A.铁业官营保证了产品质量 B.冶铁业的技艺水平领先世界

C.铁农具种类多且分工细致 D.农业生产得益于手工业进步

11.生产工具的进步是社会生产力发展的主要标志,也是人类历史演进的强大动力。下列关于古代农业生产工具评述正确的是( )

A.中国商周时期就已大量使用青铜农具 B.铁制农具率先由中国人所掌握

C.不同文明农业生产工具有一定相似性 D.翻车实现了借水力进行农业灌溉

12.下图为魏晋时期嘉峪关地区墓葬中的一组砖壁画图案。该史料可用于研究这一时期( )

A.人物画成为绘画主题 B.经济重心的转移

C.古代农业技术的发展 D.民族矛盾的减弱

13.“范”是中国古代的模具,山东莱芜出土了西汉初期的二十四件铁范,铁范之内均铸有“李”、“汜”、“山”等文字标志。研究发现这些铁范中的“李”、“汜”、“山”均是当地姓氏。据此可以推断,西汉初期( )

A.北方的冶铁技术较为成熟 B.政府尚未实现对铁器的全面管控

C.山东地区手工业高度发达 D.民营手工业逐渐超越官营手工业

14.考古学家在四川省达州市罗家坝遗址(新石器时期)考古时发现,男性随葬农具极其普遍,女性随葬纺轮较为常见,由此可知当时罗家坝遗址( )

A.出现贫富分化 B.农业生产发达 C.社会分工明显 D.生产技术落后

15.秦汉之前,土地买卖主要在贵族之间进行,平民之间的土地买卖并不普遍。而到汉代,社会各阶层都卷入到土地买卖中来,贵族官僚所交易的地块较大,而平民百姓进行的多是小块土地的买卖。这一变化反映了汉代( )

A.豪强地主势力逐渐崛起 B.土地私有制的不断发展

C.社会阶级矛盾日益激化 D.国家财政收入面临困境

16.“农奴每周出劳役3-4天,春耕和秋收的农忙时节,劳役天数还要增加……农民在封建领主的土地上还必须担当着无尽的额外劳役,诸如修筑城堡、寺院、桥梁道路,或为领主维修仓库、筑房、运输粮食等。”材料描述的是( )

A.农业家庭式劳作 B.农业庄园式劳作

C.手工业家庭式劳作 D.手工业作坊式劳作

17.中国古代某项水利工程兴建后,当地出现了“水旱从人,不知饥馑,时无荒年,天下谓之天府”的景象。此水利工程位于图中( )

A.① B.② C.③ D.④

18.据考古资料显示,汉朝的铁农具主要有犁、楼车、镘、铲、镭、锄、镰、耙等,且每一种农具又 因大小和形制分为不同的式样,如犁就有重型犁和小型犁,犁铧的角度也有很大不同,适合不同地形和土质使用。据此我们可以推断,汉朝( )

A.青铜农具已经退出历史舞台 B.铁犁牛耕开始在生产中应用

C.铁制农具标准化生产得到推广 D.农业生产效率得到一定提高

19.中国古代的农具改进大都朝着轻便、小型的方向发展,这不同于近代西欧农具那样向着机械化、大型化,适用于大农场的方向发展。这主要是由于中国古代( )

A.多样化的自然地理环境 B.农具制造技艺比较落后

C.政府不注重对农具的改进 D.小农经济精耕细作属性

20.据考古发现,裴李岗遗址(位于河南省郑州市)、磁山遗址(位于河北省邯郸市)和大地湾遗址(位于甘肃省天水市)出土了大量的石质工具。其中,石磨盘不但制作精良,形制也规整多样。同时还发现一定数量的谷物粟、稷及油菜籽等。这些考古发现说明,当时黄河中上游地区( )

A.农业文明发展程度较高 B.农作物种植种类繁多

C.已出现粮食加工技术 D.家庭手工业较为发达

参考答案:

1.A

【详解】根据材料“《后汉书》记有毕岚做翻车,三国马钧加以完善。翻车可用手摇、脚踏、牛转、水转或风转驱动。”并结合所学可知,灌溉工具翻车可以用多种动力驱动,把水输送到需要之处,这促进了农业生产的发展,A项正确;水排鼓风冶铁,提高了冶铁的生产效率,而材料翻车是灌溉工具,排除B项;翻车是灌溉工具,与“推动了犁耕技术的进步”无关,排除C项;翻车是灌溉工具,而不是纺织或制造工具,排除D项。故选A项。

2.B

【详解】根据材料“目击贡绫户,有终老不嫁之女”“子孙及内外姻族近百数家”“一州惟两家能织,相与世世为婚姻”等信息并结合所学知识可知,这些现象的出现可用于印证中国古代手工业传承具有封闭性的特点,B项正确;材料没有体现官营手工业的技术,排除A项;材料没有体现传统婚姻观念对经济的影响,排除C项;材料没有体现商品生产的地域性特征,排除D项。故选B项。

3.A

【详解】根据材料可知,齐国管仲重视铁农具在农业生产中的作用,认为拥有铁制农具才能发展农业,主张国家主持铁的冶炼,对铁农具的重视可以推动铁制农具的推广和使用,使得铁农具能够广泛应用于农业生产,推动了铁农具与牛的结合,生产方式的转变成为可能,A项正确;农业发展是民众集体智慧的结果,且题干中是对政府的建议,并没有体现政府的态度,排除B项;题意中“美金(青铜)以铸剑戟”意思是说用质量好的金属来制造兵器,可以看出能用青铜铸造兵器,说明贵金属冶炼技术比较成熟,而且结合所学知识夏商周三代被称为“青铜时代”,也说明贵金属冶炼技术比较成熟,排除C项;材料体现管仲齐桓公的建议主张冶铁,发展农业生产,并未反映出齐国将农业作为对外扩张的手段,排除D项。故选A项。

4.D

【详解】结合所学知识可知,④是芍陂,是由春秋时楚相孙叔敖主持修建淮河流域水利工程,2015年成功入选世界灌溉工程遗产名单,D项正确;①是都江堰,属于长江上游地区,2018年成功入选世界灌溉工程遗产名单,排除A项;②是郑国渠,位于黄河流域,2016年成功入选世界灌溉工程遗产名单排除B项;③是龙首渠引洛古灌区,位于黄河流域,2020年成功入选世界灌溉工程遗产名单,排除C项。故选D项。

5.C

【详解】根据材料“,画面中心为一农夫,左手扬鞭,右手扶犁,正在驱牛犁地,他身后是一少年提着篮子正在播种。画面的上方一年轻妇女弯腰挥锄劳作,一老婆婆挑担送饭到田头”结合所学知识可知,东汉时期,农业生产以家庭为基本生产单位,①正确,画面中,一人扶犁,一人播种,一人挥锄头,反映了农业分工,农业生产效率有所提高,③正确, 这幅画像石一定程度上为我们再现了汉代社会生活,④正确,①③④正确,C项正确;画像石反映了东汉时期农业生产活动的场景,无法体现出具体的粮食产量等信息,无法得到农耕文明的繁盛这一结论,排除A、B、D三项。故选C项。

6.B

【详解】根据材料“敦煌地区的石窟壁画中有大大小小的农作图70余幅”可知,这些农作图在当时大概率是客观存在的;根据材料“它作为当时最先进的耕犁犹如昙花一现,只在壁画中出现了一次”可知,曲辕犁虽然先进,但使用率不高,这主要是由于曲辕犁比较适合雨量充沛的江南地区,而敦煌地区干旱少雨,曲辕犁的使用会加剧土壤水分的蒸发,不适合在当地大规模使用,B项正确;根据上述分析,敦煌地区由于气候干旱,假如曲辕犁传到敦煌地区并且得到广泛使用的话,应该会有实物痕迹,而不只是一幅壁画,排除A项;通过观察壁画,可以证明曲辕犁在生产中出现过,也提高了唐代敦煌地区的农业生产技术上水平,否则不会画的如此贴近实际,排除C项、D项。故选B项。

7.A

【详解】根据材料并结合所学可知,河南安阳殷墟妇好墓葬中出土了7件铜铲,青铜在当时是珍贵的资源,青铜铸造的农具数量有限,但是妇好墓葬中出土了精美而且数量较多的铜铲,说明当时人们对农业生产工具的重视,进而反映当时对农业生产的重视,A项正确;仅凭妇好墓出土的铜铲无法说明当时青铜农具广泛使用,排除B项;出土铜铲无法体现女性社会地位提高,排除C项;铜铲是农业生产工具,无法体现礼乐文化的发达,排除D项。故选A项。

8.B

【详解】根据材料并结合所学知识可知,犁辕呈曲线,利用曲线拉力方向变更,更加省力,整个工具结构均衡稳定,符合美学标准,B项正确;曲辕犁的构件更加复杂,增加犁评,可调节犁耕深浅,并不影响操控,排除A项;接力向斜上变更,更省力,排除C项;曲辕犁不具备现代化特点,排除D项。故选B项。

9.A

【详解】根据材料可知,古代中国的手摇纺车的纺纱数量少,宋元之际,将水力应用于大纺车,大大地提高了纺纱的数量,表明工具改进促进了纺纱效率的提高,A项正确;鸦片战争后自给自足的自然经济受到破坏,排除B项;材料未涉及商业贸易的作用,排除C项;材料未涉及资本主义萌芽的出现,排除D项。故选A项。

10.D

【详解】依据材料并结合所学可知,材料反映出唐代的犁铧出土地点广泛且形式不同,这有利于在农业生产中根据不同情况使用不同生产工具,这得益于当时手工业的进步,D项正确;材料只是涉及铁农具的分布地点和形式,并没有涉及其产品质量情况,而且A项中“保证了”的说法过于绝对化,排除A项;材料没有比较中国和世界的冶铁业的技艺水平,无法得出“领先世界”,排除B项;材料仅仅反映了犁铧这一铁农具的不同形式和地点分布,并没有涉及其他铁农具,无法得出“种类多且分工细致”,排除C项。故选D项。

11.C

【详解】根据材料“生产工具的进步是社会生产力发展的主要标志”结合世界史可知,不同文明农业生产工具有一定相似性,C项正确;中国商周时期就已使用青铜农具,但并不是大量使用,排除A项;铁制农具率先由西亚人使用,排除B项;筒车实现了借水力进行农业灌溉,排除D项。故选C项。

12.C

【详解】根据材料“魏晋时期嘉峪关地区墓葬中的一组砖壁画图案”可知,该壁画展示了当时人们在农业生产中使用牛耕,并用牛牵引多种农业工具进行生产,可以直观反映出中国古代农业技术的发展,C项正确;这些壁画不是人物画,也无法据此判断人物画成为绘画的主题,排除A项;壁画出土于西北地区的嘉峪关一代,与经济重心的转移无关,排除B项;材料无法反映当时民族矛盾是否减弱,排除D项。故选C项。

13.B

【详解】根据材料“山东莱芜出土了西汉初期的二十四件铁范,铁范之内均铸有‘李’、‘汜’、‘山’等文字标志。研究发现这些铁范中的‘李’、‘汜’、‘山’均是当地姓氏”信息可以得出,西汉初期政府允许私人铸造铁器,并未实现对铁器的专卖和全面管控,B项正确;材料体现的是私人铸造现象,仅从材料中的铁范及文字标志无法得出“冶铁技术较为成熟”,排除A项;材料仅仅提供了与山东莱芜地区铁范相关的信息,不能得出“山东地区手工业高度发达”的结论,排除C项;“民营手工业逐渐超越官营手工业”发生在明朝中期以后而非西汉初期,排除D项。故选B项。

14.C

【详解】根据材料“男性随葬农具极其普遍,女性随葬纺轮较为常见”可知当时男女社会分工明显,C项正确;材料只体现男女工作不同,未体现财富分配不均,排除A项;材料未体现农业生产状况,排除B项;材料只是提到农具,不能得出生产技术落后,排除D项。故选C项。

15.B

【详解】依据材料可知,汉代以来土地买卖的主体日益扩大,结合所学知识可知,这反映了随着汉代社会经济的发展,土地私有制不断发展,B项正确;材料强调的是土地买卖的主体日益扩大,这与豪强地主势力的蝇起没有直接关系,排除A项;材料并不能反映出社会阶级矛盾激化,而且与材料主旨不符,排除C项;土地买卖频繁并不会直接导致国家财政收入下降,排除D项。故选B项。

16.B

【详解】根据材料及所学可知,中世纪西欧存在庄园式劳作,大量农奴或农民在庄园服役,B项正确;材料未涉及农业家庭式劳作、手工业家庭式劳作、手工业作坊式劳作,排除ACD项。故选B项。

17.D

【详解】通过观察图片,结合所学知识可知,导致“水旱从人,不知饥馑,时无荒年,天下谓之天府”景象出现的水利工程是都江堰,位于图中④处,D项正确;图中其余三处均非造福成都平原、成就“天府之国”的水利工程所在,①②③错误,排除ABC三项。故选D项。

18.D

【详解】根据题干及所学知识,汉朝的铁农具主要有犁、楼车、镘、铲、镭、锄、镰、耙等,犁铧能适合不同地形和土质使用,根据这些内容可以得出,汉代时生产工具改进,农业得到一定发展,生产效率得到提高,D项正确;青铜农具已经退出历史舞台说法过于绝对,这一时期仍有一定的青铜农具,排除A项;铁犁牛耕在春秋战国时就得到应用,排除B项;铁制农具标准化在材料中没有体现,排除C项。故选D项。

19.D

【详解】结合所学内容可知,中国古代实行的是一家一户的小农经济,随着人地矛盾的加剧,中国古代经济愈发的精耕细作,因此农具改进大都朝着轻便、小型的方向发展,D项正确;中国古代农具的发展方向是受到小农经济精耕细作属性的影响,并不是由于多样化的自然地理环境和农具制造技艺比较落后,排除AB项;中国古代的政府是注重农具改进的,C项说法不符合史实,排除。故选D项。

20.C

【详解】根据材料并结合所学可知,石磨盘主要用于粮食加工。裴李岗遗址、磁山遗址和大地湾遗址出土了大量的石磨盘及一定数量的谷物粟、稷及油菜籽等,说明当时黄河中上游地区已出现了粮食加工技术,C项正确;材料强调的是粮食加工技术,无法体现农业文明发展程度较高,排除A项;材料反映遗址中发现了一定数量的谷物粟、稷及油菜籽等,不能说农作物种植种类繁多,排除B项;材料与家庭手工业无关,排除D项。故选C项。

同课章节目录