5.2 《大学之道》课件(共22张PPT) 2022-2023学年统编版高中语文选择性必修上册

文档属性

| 名称 | 5.2 《大学之道》课件(共22张PPT) 2022-2023学年统编版高中语文选择性必修上册 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 13.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-04-01 19:38:34 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

教学目标

1.了解曾子及其思想主张,了解《大学》的主要内容。

2.掌握文中重要的文言词语和特殊句式,理解并背诵课文。

3.分析本文的论证特点,概括说理的艺术技巧。

4.准确把握和理解“三纲”“八目”的具体所指及其内部关联,理解文章表达的思想及现实意义。

勤奋 求实 励志 明德

华东理工大学校训

自强不息 止于至善

厦门大学校训

明德格物

香港大学校训

明德厚学求是创新

华中科技大学校训

厚德 明法 格物 致公

中国政法大学校训

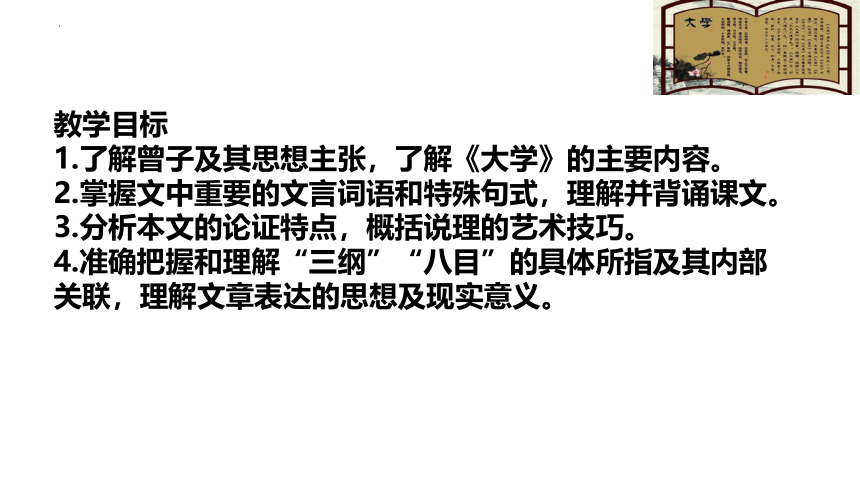

大学校训中的《大学》格言

华东理工大学

大学之道,在明明德,在新民,在止于至善

Add your title

厦门大学

自强不息 止于至善

Add your title

华中科技大学

明德厚学 求是创新

Add your title

中国政法大学

明德任责

Add your title

香港大学

明德格物

学生自读《导学案》44页“曾子”及45页《大学之道》,

了解曾子及《大学》成书的背景。

《礼记》又名《小戴礼记》、《小戴记》,成书于汉代,为西汉礼学家戴圣所编。《礼记》是中国古代一部重要的典章制度选集,共二十卷四十九篇 ,书中内容主要写先秦的礼制,体现了先秦儒家的哲学思想、教育思想、政治思想、美学思想,是研究先秦社会的重要资料 ,是一部儒家思想的资料汇编 。

《礼记》章法谨严,映带生姿,文辞婉转,前后呼应,语言整饬而多变,是“三礼”之一、“五经”之一,“十三经”“之一。

自东汉郑玄作"注"后,《礼记》地位日升,至唐代时尊为"经",宋代以后,位居"三礼"之首。

《礼记》中记载的古代文化史知识及思想学说,对儒家文化传承、当代文化教育和德性教养,及社会主义和谐社会建设有重要影响。

三礼:《礼记》与《仪礼》《周礼》合称“三礼”

五经:《诗经》《尚书》《礼记》《周易》《春秋》。

(简称:诗、书、礼、易、春秋)

十三经:《诗经》《尚书》《周礼》《仪礼》

《礼记》《易经》《左传》《公羊传》 《谷梁传》

《论语》《尔雅》《孝经》《孟子》。

《大学》仅有短短的2000余字,但却是先秦、秦汉儒家学说的总括性著作,是儒家人生教育的道德纲领,也是维护封建宗法制度的政治纲领。《大学》以相当成熟的理论思维构建了一个中国封建社会儒家人生教育的总体框架,构建了一个中国封建社会士人人生发展的宏观图式。全篇将道德修养和政治议论结合在一起,将人生哲学和政治哲学合而为一,是儒家“入世”思想的全面体现。

《大学》内容

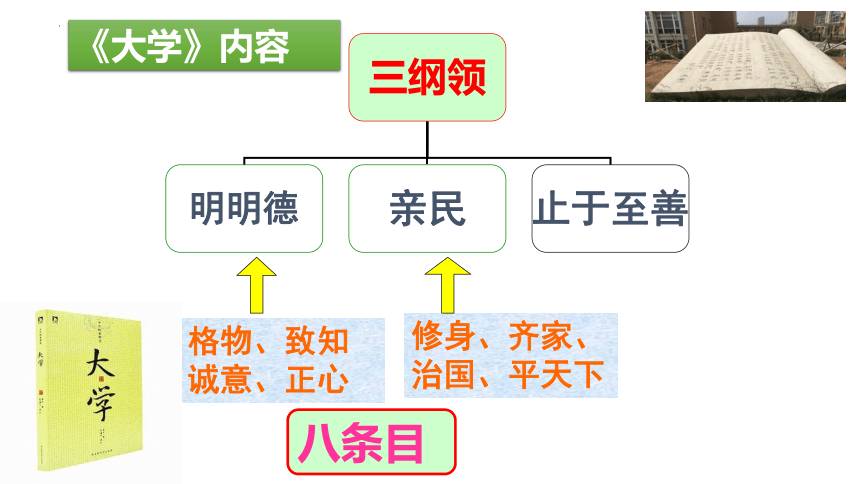

格物、致知

诚意、正心

三纲领

明明德

亲民

止于至善

修身、齐家、

治国、平天下

八条目

《大学》内容

课题释疑

《大学》是体现儒家思想的一篇政论文。“大学”意思:

⑴大人之学 :“大学”是对“小学”而言,是说它不是“详训诂,明句读”的“小学”。古人八岁入小学,学习“洒扫应对进退、礼乐射御书数”等文化基础知识和礼节。

⑵治国安邦的大学问 :古人十五岁入大学,

学习伦理、政治、哲学等“修己治人,治国

安邦”的大学问。

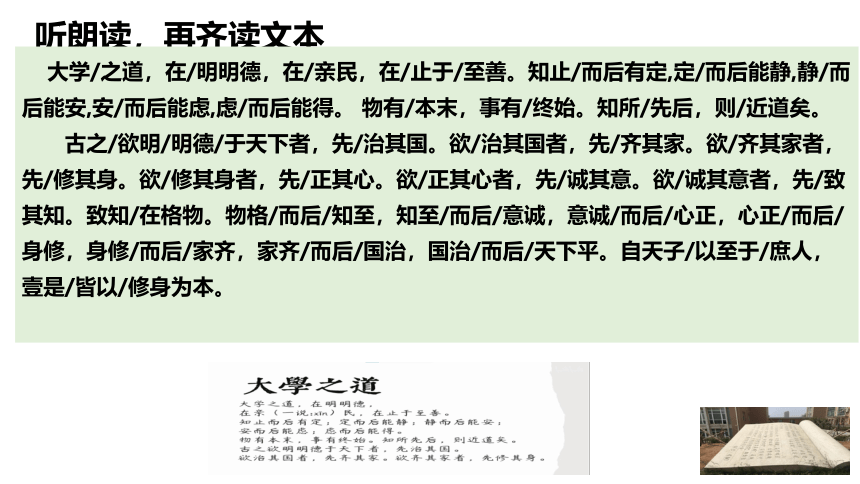

听朗读,再齐读文本

大学/之道,在/明明德,在/亲民,在/止于/至善。知止/而后有定,定/而后能静,静/而后能安,安/而后能虑,虑/而后能得。 物有/本末,事有/终始。知所/先后,则/近道矣。

古之/欲明/明德/于天下者,先/治其国。欲/治其国者,先/齐其家。欲/齐其家者,先/修其身。欲/修其身者,先/正其心。欲/正其心者,先/诚其意。欲/诚其意者,先/致其知。致知/在格物。物格/而后/知至,知至/而后/意诚,意诚/而后/心正,心正/而后/身修,身修/而后/家齐,家齐/而后/国治,国治/而后/天下平。自天子/以至于/庶人,壹是/皆以/修身为本。

大学之道(1),在明明德(2),在亲民(3),在止于至善。知止(4)而后有定,定而后能静(5) ,静而后能安(6),安而后能虑(7),虑而后能得(8)。物有本末,事有终始。知所先后,则近道矣。

(1)大学之道:指穷理、正心、修身、治人的根本原则。

(2)明明德:彰明美德。前一个“明”作动词,即“彰明”,也就是发扬、弘扬的意思。后一个“明”作形容词,明德也就是美好的德行。

(3)亲民:亲近爱抚民众。另“亲”应为“新”,即使天下人去旧立新、去恶向善。

(4)知止而后有定:知道要达到的“至善”境界,则志向坚定不移。

(5)静:心不妄动

(6)安:性情安和

(7)虑:思虑精详

(8)得:处事合宜。

大学的宗旨,在于彰明美德,在于亲近爱抚民众,在于达到至善的最高境界。知道要达到的“至善”境界则志向坚定不移,志向坚定不移才能够心不妄动,心不妄动才能够性情安和,性情安和才能够思虑精详,思虑精详才能够处事合宜。每样东西都有根本有枝末,每件事情都有开始有终结,明白了这本末终结的道理,就接近事物发展的规律了。

所谓“明德”就是人天生拥有的善性,但这种善性会被外在的东西所污染,“明明德”,就是把人天生的固有的善性发挥出来。总之,“明明德”是自身的修养。

“亲民”就是是由己推人,就是不仅自己要明明德,而且要教化别人,提高别人的修养,祛除别人身上的污垢,使其成为新民。

“至善”就是不论明明德,还是亲民,都要达到至善至美的境地,从而使全社会的成员的道德趋于完善。

此三者,大学之纲领也。

(朱熹)

大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。// 知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得 。//物有本末, 事有终始,知所先后,则近道矣。

释义:

大学的宗旨在于彰明美德,在于亲近安抚民众,在于使人达到道德修养的最高境界。——大学宗旨(三纲)

知道应达到道德修养的最高境界才能够志向坚定,志向坚定才能够心不妄动,心不妄动才能够性情安和,性情安和才能够思虑周详,思虑周详才能够处事合宜。 ——因果关系

每一样东西都有根本有始末,每件事情都有开始有终结,明白了这本末始终的先后次序,就接近大学的宗旨了

——归纳总结

古之欲明明德于天下者,先治其国。欲治其国者,先齐其家(1)。欲齐其家者,先修其身(2)。欲修其身者,先正其心。欲正其心者,先诚其意。欲诚其意者,先致其知(3)。致知在格物(4)。物格而后知至(5),知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。自天子以至于庶人(6),壹是皆以修身为本(7)。

(1)齐其家:管理好自己的家庭或家族,使家族中的各种关系整齐有序。

(2)修其身:修养自身的品性。

(3)致其知:获得知识。另指把自己对事物的认识推到极致。

(4)格物:推究事物的原理。

(5)知至:对外物之理认识充分。

(6)庶人:指平民百姓。

(7)壹是:一概、一律。本:根本。

在古代,想要在天下彰明美德的人,先要治理好自己的国家;想要治理好自己的国家的人,先要使家族中的各种关系整齐有序。想要使家族中的各种关系整齐有序的人,先要修养好自身品德。想要修养好自身品德,先要端正自己的心意;想要端正自己的心意的人,先要使自己的思想真诚;想要使自己的思想真诚,先要获得知识。获得知识的途径在于推究事物的原理。推究事物的原理后才能获得知识,获得知识后才能思想真诚,思想真诚后才能端正心意,心意端正后才能修养好品德,品德修养好后才能使家族中的各种关系整齐有序,使家族中的各种关系整齐有序后才能治理好国家,国家治理好后才能使天下太平。从天子到普通百姓,一律要把修养品德作为根本。

八目:

格物:推究事物的原理。就是全面透彻地研究世界上的万事万物。

致知:使自己获得知识。就是要获得对世界上万事万物的认识。

诚意:就是“勿自欺”,不要“掩其不善而著其善”。指的是在修养自身的过程中,能够做到诚实、不自欺。

正心:就是端正自己的心思。就是教人防止个人情感的偏向。

修身:修养自身的品性。/ 就是加强自身修养,提高自身素质。是使个人修养达到完善的程度,是《大学》中对人的培养的最高要求,它处在“八条目”的中枢地位。

齐家:使家族中的各种关系整齐有序。/就是管理好自己的家庭、家族,处理好家庭或家族内部的关系。

治国、平天下:治理国家。是齐家的扩大和延伸。治理好诸侯国,平定天下。

正心、诚意、格物、致知

修 身

齐家、治国、平天下

目的

基础

八 目 及 其 关 系

止于至善

明明德

亲民

★治国

★齐家

★修身

★正心

★诚意

★致知

★格物

★平天下

内修

外治

穷则独善其身

达则兼善天下

三纲八目

方法

功用

齐读并背诵

《大学》采用了很多递进论述的方法,如 “知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。”文章中的类似论证还有吗?找出来,体会其中的逻辑关系,弄明白它们所说的道理,在此基础上说明文章论证上的特色。

“古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家; 欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心; 欲正其心者,先诚其意;欲诚其意者,先致其知;致知在格物; 物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平”。

先由大至小,条目之间是条件关系;再由小至大,条目之间是因果关系。无论是由大至小的条件关系,或者是由小至大的因果关系,剖析深刻,逻辑严密。

论证特色: 论证结构层层推进,逻辑严密。

本文语言方面有何特色?请举例说明。

多用铺排,从不同方面展开,运用排比进行铺垫与蓄势;语言工整,多用顶针排比。

有人说四书五经的内容早已过时,那么今天的我们,还有必要遵循《大学之道》的八目吗?

现在有一些年轻人表现出极端的现实主义倾向,贪图安逸,缺少为人民服务、为祖国腾飞而奋斗的胸襟和眼界。这种状况与对理想教育的漠视、自身修养的缺失密切相关。这些人盲目消费、攀比消费、赶潮消费、媚俗性消费、面子消费、超前消费等高消费甚至消费现象非常普遍。然而,这种追求必然要受到社会条件的制约,不可能每个人都满足自己的欲望,于是不满和失望就产生了,从而导致一些年轻人社会公德观念淡薄,甚至出现了心理扭曲现象。

因此,重提“修身养性,治国平天下”有两方面的现实意义。

其一,通过道德的修炼,实现道德自律,面对物欲横流的社会,坚守道德底线,摆脱狭隘的功利化倾向,实现人际和谐便有了基础。从某种意义上说,实现人际和谐,是人类社会一切和谐之源。然而,要做到人际和谐,首先要在实现个人自身和谐上下功夫。

其二,树立人与天地万物共生共荣的大和谐思想,培养审视现实的目光,达到物我合一、厚德载物,这是和谐的最高境界。

播下“格物、致知、诚意、正心”的种子,它便会生出“修身”之根,进而长出“齐家、治国、平天下”之枝干,最终结出“明明德、亲民、止于至善”之果实。希望同学们能一生谨记:修身立德,不忘初心!愿你们的生命之树都能开出绚烂之花,结出大道之果!

大学之道 与君共勉

1.(黑龙江省佳木斯市第八中学2021-2022学年高二上学期期中考试)《大学之道》中,齐家的前提条件是“________”,修身的前提条件是“____________”。

2.(安徽省六安中学2021-2022学年高二上学期期中考试)(黑龙江省佳木斯市第八中学2021-2022学年高二上学期期中考试)《大学之道》中,用“_________,________ ”两句指出本末始终的道理,进而说明“知所先后,则近道矣”的观点。

3.(安徽省马鞍山市第二中学2021-2022学年高二上学期期中考试)(黑龙江省佳木斯市第八中学2021-2022学年高二上学期期中考试)《大学之道》中,提出普天之下,不论身份高低,都应将加强个人品性修养作为根本的句子是:_______________,_______________。

4.(湖南省株洲市第八中学2021-2022学年高二上学期期中考试)《大学之道》中,写知道应达到的境界才能够志向坚定,志向坚定才能够做到心不妄动的句子是“ , ”。

5.(辽宁省沈阳市郊联体2021-2022学年高二上学期期中)在《礼记·大学》(《大学之道》)中,阐述无论天子还是百姓,都应该修身养性的句子是“________ __,_________ ”。

先修其身

先正其心

物有本末 事有终始

自天子以至于庶人 壹是皆以修身为本

知止而后有定 定而后能静

自天子以至于庶人 壹是皆以修身为本

6.(河北省遵化市2021-2022学年高二上学期期中)《大学(节选)》表明“明明德”先决条件的句子是“___________ _,______ __”。

7.(云南省玉溪市第一中学2021-2022学年高二上学期期中考试)《大学之道》中,用“_______________,______________”两句强调家庭经营有序与国家治理上轨道的重要性。

8.(山东省济南市莱芜区凤城高级中学2021-2022学年高二上学期期中考试)中华民族是一个从来就不缺英雄的民族,巍峨的喀喇昆仑见证了祁发宝等英雄誓死保家卫国,勇往直前的英雄壮举,充分印证了《论语·子罕》的“___ ___”。他们的思想境界用《礼记·大学之道》来说就是“________”。

9.(吉林省吉林市江城中学2021-2022学年高二上学期期中考试)《大学之道》中,对所有人提出个人修养要求的两句

“_____________ _, ______________ 。”

10.(黑龙江省大庆实验中学2021-2022学年高二上学期期末考试)在《大学之道》中提出普天之下,不论身份高低,都应将加强个人品行修养作为根本的句子是:“________ __,__________ 。”

古之欲明明德于天下者 先治其国

家齐而后国治 国治而后天下平

勇者不惧

止于至善

自天子以至于庶人 壹是皆以修身为本

自天子以至于庶人 壹是皆以修身为本

教学目标

1.了解曾子及其思想主张,了解《大学》的主要内容。

2.掌握文中重要的文言词语和特殊句式,理解并背诵课文。

3.分析本文的论证特点,概括说理的艺术技巧。

4.准确把握和理解“三纲”“八目”的具体所指及其内部关联,理解文章表达的思想及现实意义。

勤奋 求实 励志 明德

华东理工大学校训

自强不息 止于至善

厦门大学校训

明德格物

香港大学校训

明德厚学求是创新

华中科技大学校训

厚德 明法 格物 致公

中国政法大学校训

大学校训中的《大学》格言

华东理工大学

大学之道,在明明德,在新民,在止于至善

Add your title

厦门大学

自强不息 止于至善

Add your title

华中科技大学

明德厚学 求是创新

Add your title

中国政法大学

明德任责

Add your title

香港大学

明德格物

学生自读《导学案》44页“曾子”及45页《大学之道》,

了解曾子及《大学》成书的背景。

《礼记》又名《小戴礼记》、《小戴记》,成书于汉代,为西汉礼学家戴圣所编。《礼记》是中国古代一部重要的典章制度选集,共二十卷四十九篇 ,书中内容主要写先秦的礼制,体现了先秦儒家的哲学思想、教育思想、政治思想、美学思想,是研究先秦社会的重要资料 ,是一部儒家思想的资料汇编 。

《礼记》章法谨严,映带生姿,文辞婉转,前后呼应,语言整饬而多变,是“三礼”之一、“五经”之一,“十三经”“之一。

自东汉郑玄作"注"后,《礼记》地位日升,至唐代时尊为"经",宋代以后,位居"三礼"之首。

《礼记》中记载的古代文化史知识及思想学说,对儒家文化传承、当代文化教育和德性教养,及社会主义和谐社会建设有重要影响。

三礼:《礼记》与《仪礼》《周礼》合称“三礼”

五经:《诗经》《尚书》《礼记》《周易》《春秋》。

(简称:诗、书、礼、易、春秋)

十三经:《诗经》《尚书》《周礼》《仪礼》

《礼记》《易经》《左传》《公羊传》 《谷梁传》

《论语》《尔雅》《孝经》《孟子》。

《大学》仅有短短的2000余字,但却是先秦、秦汉儒家学说的总括性著作,是儒家人生教育的道德纲领,也是维护封建宗法制度的政治纲领。《大学》以相当成熟的理论思维构建了一个中国封建社会儒家人生教育的总体框架,构建了一个中国封建社会士人人生发展的宏观图式。全篇将道德修养和政治议论结合在一起,将人生哲学和政治哲学合而为一,是儒家“入世”思想的全面体现。

《大学》内容

格物、致知

诚意、正心

三纲领

明明德

亲民

止于至善

修身、齐家、

治国、平天下

八条目

《大学》内容

课题释疑

《大学》是体现儒家思想的一篇政论文。“大学”意思:

⑴大人之学 :“大学”是对“小学”而言,是说它不是“详训诂,明句读”的“小学”。古人八岁入小学,学习“洒扫应对进退、礼乐射御书数”等文化基础知识和礼节。

⑵治国安邦的大学问 :古人十五岁入大学,

学习伦理、政治、哲学等“修己治人,治国

安邦”的大学问。

听朗读,再齐读文本

大学/之道,在/明明德,在/亲民,在/止于/至善。知止/而后有定,定/而后能静,静/而后能安,安/而后能虑,虑/而后能得。 物有/本末,事有/终始。知所/先后,则/近道矣。

古之/欲明/明德/于天下者,先/治其国。欲/治其国者,先/齐其家。欲/齐其家者,先/修其身。欲/修其身者,先/正其心。欲/正其心者,先/诚其意。欲/诚其意者,先/致其知。致知/在格物。物格/而后/知至,知至/而后/意诚,意诚/而后/心正,心正/而后/身修,身修/而后/家齐,家齐/而后/国治,国治/而后/天下平。自天子/以至于/庶人,壹是/皆以/修身为本。

大学之道(1),在明明德(2),在亲民(3),在止于至善。知止(4)而后有定,定而后能静(5) ,静而后能安(6),安而后能虑(7),虑而后能得(8)。物有本末,事有终始。知所先后,则近道矣。

(1)大学之道:指穷理、正心、修身、治人的根本原则。

(2)明明德:彰明美德。前一个“明”作动词,即“彰明”,也就是发扬、弘扬的意思。后一个“明”作形容词,明德也就是美好的德行。

(3)亲民:亲近爱抚民众。另“亲”应为“新”,即使天下人去旧立新、去恶向善。

(4)知止而后有定:知道要达到的“至善”境界,则志向坚定不移。

(5)静:心不妄动

(6)安:性情安和

(7)虑:思虑精详

(8)得:处事合宜。

大学的宗旨,在于彰明美德,在于亲近爱抚民众,在于达到至善的最高境界。知道要达到的“至善”境界则志向坚定不移,志向坚定不移才能够心不妄动,心不妄动才能够性情安和,性情安和才能够思虑精详,思虑精详才能够处事合宜。每样东西都有根本有枝末,每件事情都有开始有终结,明白了这本末终结的道理,就接近事物发展的规律了。

所谓“明德”就是人天生拥有的善性,但这种善性会被外在的东西所污染,“明明德”,就是把人天生的固有的善性发挥出来。总之,“明明德”是自身的修养。

“亲民”就是是由己推人,就是不仅自己要明明德,而且要教化别人,提高别人的修养,祛除别人身上的污垢,使其成为新民。

“至善”就是不论明明德,还是亲民,都要达到至善至美的境地,从而使全社会的成员的道德趋于完善。

此三者,大学之纲领也。

(朱熹)

大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。// 知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得 。//物有本末, 事有终始,知所先后,则近道矣。

释义:

大学的宗旨在于彰明美德,在于亲近安抚民众,在于使人达到道德修养的最高境界。——大学宗旨(三纲)

知道应达到道德修养的最高境界才能够志向坚定,志向坚定才能够心不妄动,心不妄动才能够性情安和,性情安和才能够思虑周详,思虑周详才能够处事合宜。 ——因果关系

每一样东西都有根本有始末,每件事情都有开始有终结,明白了这本末始终的先后次序,就接近大学的宗旨了

——归纳总结

古之欲明明德于天下者,先治其国。欲治其国者,先齐其家(1)。欲齐其家者,先修其身(2)。欲修其身者,先正其心。欲正其心者,先诚其意。欲诚其意者,先致其知(3)。致知在格物(4)。物格而后知至(5),知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。自天子以至于庶人(6),壹是皆以修身为本(7)。

(1)齐其家:管理好自己的家庭或家族,使家族中的各种关系整齐有序。

(2)修其身:修养自身的品性。

(3)致其知:获得知识。另指把自己对事物的认识推到极致。

(4)格物:推究事物的原理。

(5)知至:对外物之理认识充分。

(6)庶人:指平民百姓。

(7)壹是:一概、一律。本:根本。

在古代,想要在天下彰明美德的人,先要治理好自己的国家;想要治理好自己的国家的人,先要使家族中的各种关系整齐有序。想要使家族中的各种关系整齐有序的人,先要修养好自身品德。想要修养好自身品德,先要端正自己的心意;想要端正自己的心意的人,先要使自己的思想真诚;想要使自己的思想真诚,先要获得知识。获得知识的途径在于推究事物的原理。推究事物的原理后才能获得知识,获得知识后才能思想真诚,思想真诚后才能端正心意,心意端正后才能修养好品德,品德修养好后才能使家族中的各种关系整齐有序,使家族中的各种关系整齐有序后才能治理好国家,国家治理好后才能使天下太平。从天子到普通百姓,一律要把修养品德作为根本。

八目:

格物:推究事物的原理。就是全面透彻地研究世界上的万事万物。

致知:使自己获得知识。就是要获得对世界上万事万物的认识。

诚意:就是“勿自欺”,不要“掩其不善而著其善”。指的是在修养自身的过程中,能够做到诚实、不自欺。

正心:就是端正自己的心思。就是教人防止个人情感的偏向。

修身:修养自身的品性。/ 就是加强自身修养,提高自身素质。是使个人修养达到完善的程度,是《大学》中对人的培养的最高要求,它处在“八条目”的中枢地位。

齐家:使家族中的各种关系整齐有序。/就是管理好自己的家庭、家族,处理好家庭或家族内部的关系。

治国、平天下:治理国家。是齐家的扩大和延伸。治理好诸侯国,平定天下。

正心、诚意、格物、致知

修 身

齐家、治国、平天下

目的

基础

八 目 及 其 关 系

止于至善

明明德

亲民

★治国

★齐家

★修身

★正心

★诚意

★致知

★格物

★平天下

内修

外治

穷则独善其身

达则兼善天下

三纲八目

方法

功用

齐读并背诵

《大学》采用了很多递进论述的方法,如 “知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。”文章中的类似论证还有吗?找出来,体会其中的逻辑关系,弄明白它们所说的道理,在此基础上说明文章论证上的特色。

“古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家; 欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心; 欲正其心者,先诚其意;欲诚其意者,先致其知;致知在格物; 物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平”。

先由大至小,条目之间是条件关系;再由小至大,条目之间是因果关系。无论是由大至小的条件关系,或者是由小至大的因果关系,剖析深刻,逻辑严密。

论证特色: 论证结构层层推进,逻辑严密。

本文语言方面有何特色?请举例说明。

多用铺排,从不同方面展开,运用排比进行铺垫与蓄势;语言工整,多用顶针排比。

有人说四书五经的内容早已过时,那么今天的我们,还有必要遵循《大学之道》的八目吗?

现在有一些年轻人表现出极端的现实主义倾向,贪图安逸,缺少为人民服务、为祖国腾飞而奋斗的胸襟和眼界。这种状况与对理想教育的漠视、自身修养的缺失密切相关。这些人盲目消费、攀比消费、赶潮消费、媚俗性消费、面子消费、超前消费等高消费甚至消费现象非常普遍。然而,这种追求必然要受到社会条件的制约,不可能每个人都满足自己的欲望,于是不满和失望就产生了,从而导致一些年轻人社会公德观念淡薄,甚至出现了心理扭曲现象。

因此,重提“修身养性,治国平天下”有两方面的现实意义。

其一,通过道德的修炼,实现道德自律,面对物欲横流的社会,坚守道德底线,摆脱狭隘的功利化倾向,实现人际和谐便有了基础。从某种意义上说,实现人际和谐,是人类社会一切和谐之源。然而,要做到人际和谐,首先要在实现个人自身和谐上下功夫。

其二,树立人与天地万物共生共荣的大和谐思想,培养审视现实的目光,达到物我合一、厚德载物,这是和谐的最高境界。

播下“格物、致知、诚意、正心”的种子,它便会生出“修身”之根,进而长出“齐家、治国、平天下”之枝干,最终结出“明明德、亲民、止于至善”之果实。希望同学们能一生谨记:修身立德,不忘初心!愿你们的生命之树都能开出绚烂之花,结出大道之果!

大学之道 与君共勉

1.(黑龙江省佳木斯市第八中学2021-2022学年高二上学期期中考试)《大学之道》中,齐家的前提条件是“________”,修身的前提条件是“____________”。

2.(安徽省六安中学2021-2022学年高二上学期期中考试)(黑龙江省佳木斯市第八中学2021-2022学年高二上学期期中考试)《大学之道》中,用“_________,________ ”两句指出本末始终的道理,进而说明“知所先后,则近道矣”的观点。

3.(安徽省马鞍山市第二中学2021-2022学年高二上学期期中考试)(黑龙江省佳木斯市第八中学2021-2022学年高二上学期期中考试)《大学之道》中,提出普天之下,不论身份高低,都应将加强个人品性修养作为根本的句子是:_______________,_______________。

4.(湖南省株洲市第八中学2021-2022学年高二上学期期中考试)《大学之道》中,写知道应达到的境界才能够志向坚定,志向坚定才能够做到心不妄动的句子是“ , ”。

5.(辽宁省沈阳市郊联体2021-2022学年高二上学期期中)在《礼记·大学》(《大学之道》)中,阐述无论天子还是百姓,都应该修身养性的句子是“________ __,_________ ”。

先修其身

先正其心

物有本末 事有终始

自天子以至于庶人 壹是皆以修身为本

知止而后有定 定而后能静

自天子以至于庶人 壹是皆以修身为本

6.(河北省遵化市2021-2022学年高二上学期期中)《大学(节选)》表明“明明德”先决条件的句子是“___________ _,______ __”。

7.(云南省玉溪市第一中学2021-2022学年高二上学期期中考试)《大学之道》中,用“_______________,______________”两句强调家庭经营有序与国家治理上轨道的重要性。

8.(山东省济南市莱芜区凤城高级中学2021-2022学年高二上学期期中考试)中华民族是一个从来就不缺英雄的民族,巍峨的喀喇昆仑见证了祁发宝等英雄誓死保家卫国,勇往直前的英雄壮举,充分印证了《论语·子罕》的“___ ___”。他们的思想境界用《礼记·大学之道》来说就是“________”。

9.(吉林省吉林市江城中学2021-2022学年高二上学期期中考试)《大学之道》中,对所有人提出个人修养要求的两句

“_____________ _, ______________ 。”

10.(黑龙江省大庆实验中学2021-2022学年高二上学期期末考试)在《大学之道》中提出普天之下,不论身份高低,都应将加强个人品行修养作为根本的句子是:“________ __,__________ 。”

古之欲明明德于天下者 先治其国

家齐而后国治 国治而后天下平

勇者不惧

止于至善

自天子以至于庶人 壹是皆以修身为本

自天子以至于庶人 壹是皆以修身为本