统编版 高三历史一轮复习 中古时期的世界 讲义

文档属性

| 名称 | 统编版 高三历史一轮复习 中古时期的世界 讲义 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 2.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-04-01 18:02:04 | ||

图片预览

文档简介

中古时期的世界讲义

复习目标

1. 通过了解中古时期欧洲地区不同国家、民族、宗教和社会的变化,以及欧洲各地区的社会状况,认识这一时期欧洲各区域文明的多元面貌。

2.了解中古时期欧洲政治体制各主要类型的产生和演变过程。

3.了解近代西方法律制度的渊源。

知识点 中古时期的西欧

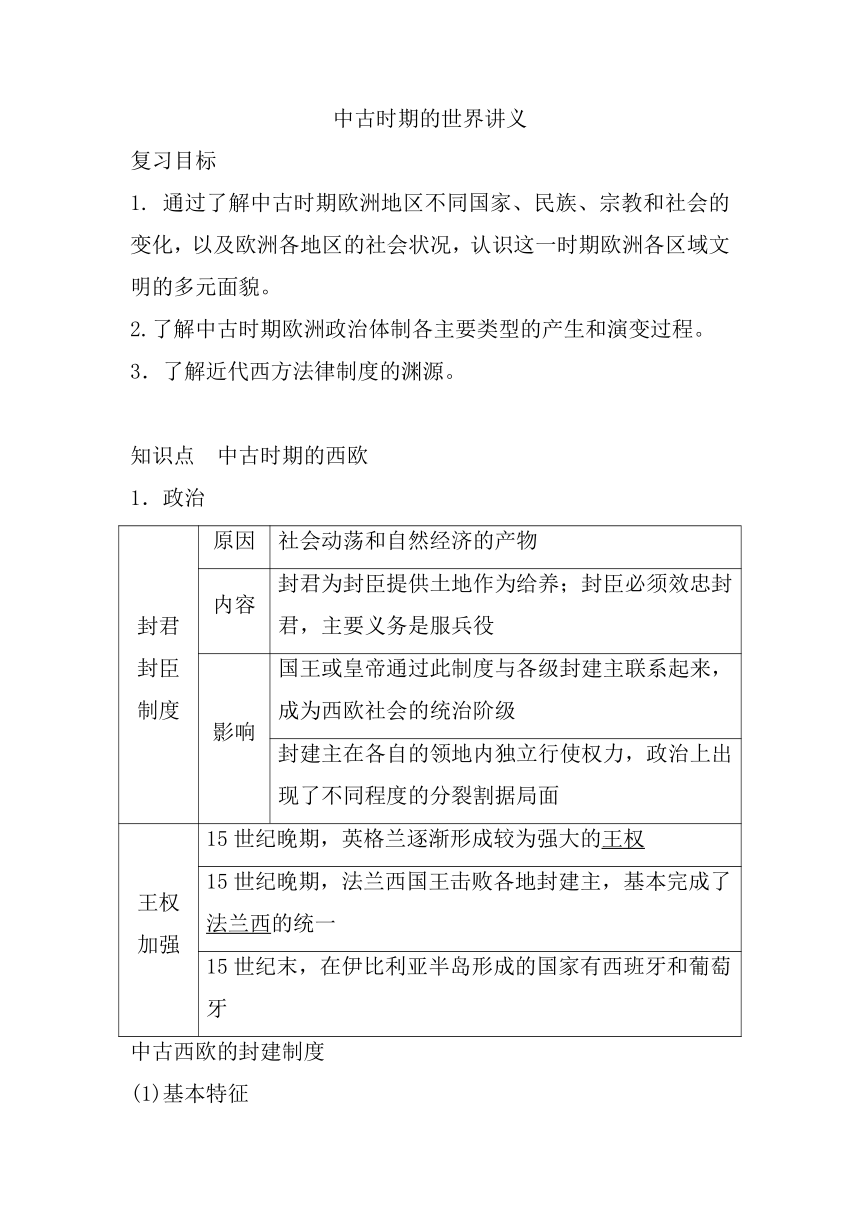

1.政治

封君 封臣 制度 原因 社会动荡和自然经济的产物

内容 封君为封臣提供土地作为给养;封臣必须效忠封君,主要义务是服兵役

影响 国王或皇帝通过此制度与各级封建主联系起来,成为西欧社会的统治阶级

封建主在各自的领地内独立行使权力,政治上出现了不同程度的分裂割据局面

王权 加强 15世纪晚期,英格兰逐渐形成较为强大的王权

15世纪晚期,法兰西国王击败各地封建主,基本完成了法兰西的统一

15世纪末,在伊比利亚半岛形成的国家有西班牙和葡萄牙

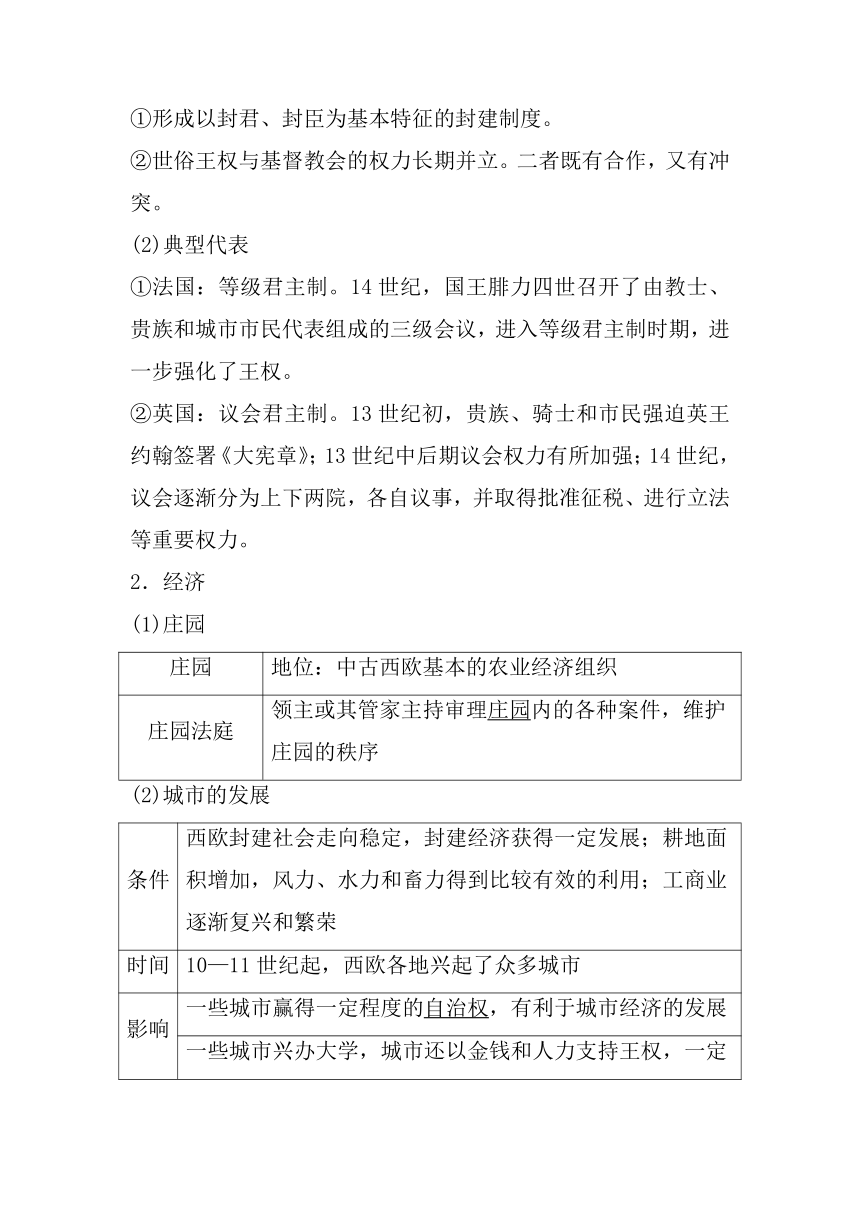

中古西欧的封建制度

(1)基本特征

①形成以封君、封臣为基本特征的封建制度。

②世俗王权与基督教会的权力长期并立。二者既有合作,又有冲突。

(2)典型代表

①法国:等级君主制。14世纪,国王腓力四世召开了由教士、贵族和城市市民代表组成的三级会议,进入等级君主制时期,进一步强化了王权。

②英国:议会君主制。13世纪初,贵族、骑士和市民强迫英王约翰签署《大宪章》;13世纪中后期议会权力有所加强;14世纪,议会逐渐分为上下两院,各自议事,并取得批准征税、进行立法等重要权力。

2.经济

(1)庄园

庄园 地位:中古西欧基本的农业经济组织

庄园法庭 领主或其管家主持审理庄园内的各种案件,维护庄园的秩序

(2)城市的发展

条件 西欧封建社会走向稳定,封建经济获得一定发展;耕地面积增加,风力、水力和畜力得到比较有效的利用;工商业逐渐复兴和繁荣

时间 10—11世纪起,西欧各地兴起了众多城市

影响 一些城市赢得一定程度的自治权,有利于城市经济的发展

一些城市兴办大学,城市还以金钱和人力支持王权,一定程度上促进了国王的统一事业

3.教会

特点 经济 拥有大量庄园和广袤土地,并向信徒征收什一税

政治 形成了从教皇到各级神职人员的等级制度

思想 控制着人们的精神生活

地位 教会利用强大的经济和精神力量,在中古西欧占有举足轻重的地位

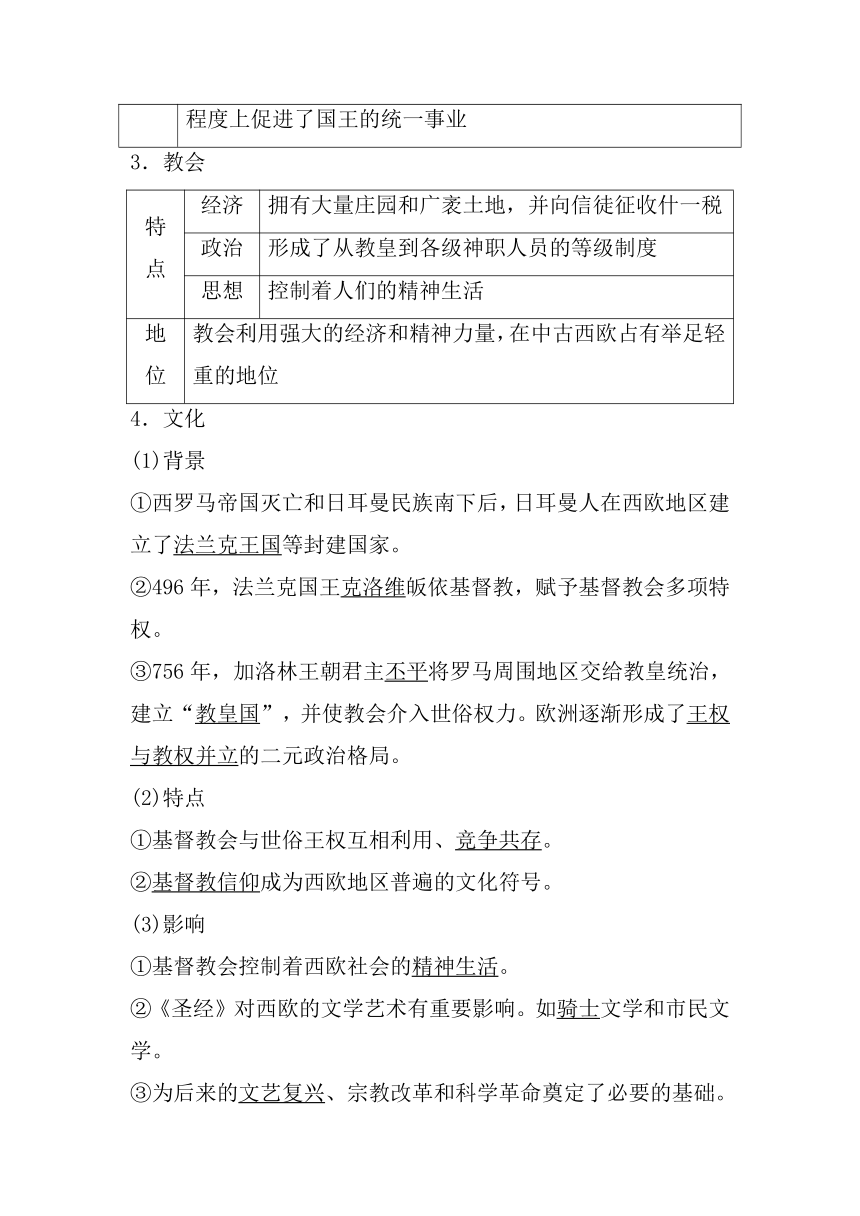

4.文化

(1)背景

①西罗马帝国灭亡和日耳曼民族南下后,日耳曼人在西欧地区建立了法兰克王国等封建国家。

②496年,法兰克国王克洛维皈依基督教,赋予基督教会多项特权。

③756年,加洛林王朝君主丕平将罗马周围地区交给教皇统治,建立“教皇国”,并使教会介入世俗权力。欧洲逐渐形成了王权与教权并立的二元政治格局。

(2)特点

①基督教会与世俗王权互相利用、竞争共存。

②基督教信仰成为西欧地区普遍的文化符号。

(3)影响

①基督教会控制着西欧社会的精神生活。

②《圣经》对西欧的文学艺术有重要影响。如骑士文学和市民文学。

③为后来的文艺复兴、宗教改革和科学革命奠定了必要的基础。

知识点 中古时期的东欧

1.东欧帝国

(1)拜占庭帝国:6世纪查士丁尼统治时期,统治疆域地跨欧亚非三大洲;颁布《查士丁尼法典》,使罗马法成为系统、完整的法律体系。

(2)俄罗斯:伊凡四世颁布新法典,改组中央机关,镇压大贵族,巩固和强化了中央集权。到17世纪末,俄罗斯成为地跨欧亚两洲的庞大帝国。

2.罗马法、日耳曼法和教会法

法律 内容

罗马法 ①内容:《十二铜表法》《罗马民法大全》等 ②地位:是古罗马法律的最高成就,也是近代西方法律制度的渊源

“日耳曼法” 中古时期,各日耳曼王国在习惯法的基础上编纂了成文法,称为“日耳曼法”,作为庄园法庭审判的依据

教会法 教会根据基督教神学,制定和颁布了教会法

3.拜占庭、俄罗斯文化

(1)拜占庭文化:查士丁尼在位时编纂的《罗马民法大全》为传承罗马法作出了贡献;拜占庭帝国的建筑和雕塑艺术继承了古希腊、罗马的遗产并有所发展,圣索菲亚大教堂以其罗马式穹顶而闻名。

(2)俄罗斯文化:深受拜占庭文化影响,史诗《伊戈尔远征记》创作于12世纪,是基辅罗斯时期最杰出的文学作品。

知识点 中古时期的亚洲

1.阿拉伯帝国

(1)帝国建立:到8世纪中期建立起地跨亚非欧三洲的大帝国。

(2)政治:最高统治者哈里发掌握政治、军事和宗教大权。

(3)经济:手工业和商业得到很大发展;阿拉伯商人从事着陆上和海上贸易;城市众多,都城巴格达是当时世界上最大的城市之一。

(4)文化:融合东西方文化,在文学、艺术、科学和思想等领域取得重要成就。中国的造纸术、印度的数字等先后经阿拉伯人传入欧洲,促进了西欧文化的发展。

阿拉伯文化

文学 “悬诗”盛行,故事集《天方夜谭》

数学 伊本·穆萨的《积分和方程计算法》,把代数学发展为独立学科

天文学 白塔尼证明发生日环食的可能性,《萨比天文历表》对欧洲天文学产生很大影响

医学 伊本·西那的《医典》是一部医学百科全书,传入欧洲后长期被用作医学的标准教科书

2.奥斯曼帝国

(1)建立与发展:1453年,奥斯曼人灭亡拜占庭帝国。到16世纪后期,建立起地跨亚非欧三洲的大帝国。

(2)政治:最高统治者是苏丹,既是宗教领袖,又是国家和军队的主宰,还是全国土地的最高所有者。

(3)经济:15—16世纪,帝国一度经济繁荣;首都伊斯坦布尔成为东西方经济文化交流中心;控制了连接亚欧的商路,对过往商品征收重税,东西方之间的贸易受到一定影响。

3.南亚

(1)笈多帝国

①政治:国王直接控制的地区主要为恒河中下游,其余大部分地区仍保留原来的藩王,政令不够统一。

②思想:印度教逐渐发展为印度的主要宗教。

(2)德里苏丹国

①建立者:13世纪初,印度建立德里苏丹国。

②政治:最高统治者称苏丹,握有最高行政、立法、司法和军事权力;地方划分为行省,行省总督由苏丹任命,重要职位由穆斯林担任。

③思想:以伊斯兰教为国教。

(3)古代印度文化

宗教 ①公元前1500年左右,雅利安人进入南亚次大陆后,逐渐形成了种姓制度和婆罗门教 ②公元前6世纪,印度社会矛盾尖锐,人们对种姓制度和婆罗门教不满,佛教产生 ③4世纪时,在古代婆罗门教的基础上,印度教开始兴起。后来,逐渐发展为印度的主要宗教

文学 史诗《摩诃婆罗多》和《罗摩衍那》占有重要地位,集中反映了古代印度人民的生活和文化成就

艺术 佛塔、石柱和石窟是佛教艺术的代表

数学 发明了包括“0”在内的十个数字符号

4.古代日本

(1)发展概况

“大化改新” 646年开始改革,经过约半个世纪的改革,日本模仿中国建立了中央集权国家

幕府 统治 背景 10世纪,日本的中央集权体制开始瓦解,武士集团的重要性日益增加

建立 12世纪末,武士集团首领源赖朝建立幕府

特征 以天皇为首的朝廷只保有名义上的中央政府称号,实权由以将军为首的幕府掌握

将军与武士结成主从关系,武士成为将军的家臣

(2)古代日本文化

文明 发展 7世纪,天皇制度形成;12世纪后,神道融合佛教等外来文化,形成武士道

文化 成就 文学:诗歌集《万叶集》和小说《源氏物语》享誉世界文坛

建筑:法隆寺是日本古代建筑的代表

绘画:大和绘和浮世绘都是极具特色的日本绘画艺术

中华 文化 影响 ①日本人借用汉字的楷体笔画和草体,分别创制了字母片假名和平假名 ②中国的制度、儒学、佛教等深刻影响了日本文化的发展

5.古代朝鲜

(1)发展概况

建立 7世纪末,新罗初步统一朝鲜半岛,模仿中国建立中央集权国家。10世纪初,新罗人王建建立高丽王朝

建设 高丽王朝仿效中国唐朝制度,在中央设三省六部,将地方划分为十道,推行土地国有,引入科举考试选拔官员,中国的儒家经典和辞章之学广为传播

发展 14世纪末,高丽大将李成桂自立为王,迁都汉城,改国号为朝鲜。16世纪末,中朝军民联合抗击日本侵略

(2)文化成就

天文 7世纪出现了观测天象的瞻星台

史学 12世纪完成的《三国史记》是朝鲜半岛现存最早的史书

文字 在学习汉字的基础上,朝鲜人创制了本民族文字

歌舞音乐 源远流长、特色鲜明

知识点 古代非洲文明

1.西非

(1)西非居民班图人培育出了甜高粱、西瓜和棉花等重要农作物,驯养了牛,引进了绵羊和山羊等,掌握了冶铁技术。

(2)加纳、马里和桑海等国家先后兴起。

2.东非:广泛使用奴隶,经济上以种植瓜果蔬菜的园艺业为主,对外贸易发达,城市繁荣。当地也出口黄金、象牙和奴隶等。

3.南部非洲:大津巴布韦是南部非洲文明的代表。

知识点五 古代美洲文明

1.文明概况

(1)玛雅文明

①政治统治:氏族首领、贵族和祭司构成了统治阶级;一般氏族成员成为平民。

②农业和手工业:以种植玉米为主的农业;制造精美陶器。

③建筑及艺术:城市建筑精美,城内有300多座用于祭祀的金字塔庙宇。

④自然科学:发明了独特的文字,用复杂的历法纪年,并采用20进制,也知道“零”的概念。

(2)阿兹特克文明

①政治统治:上层阶级垄断官职,掌握军队。

②经济基础:以农业为基础,发明了“浮动园地”,扩大了耕地面积。

③城市建设:特诺奇蒂特兰作为都城,全城水渠和道路纵横交错,承担着城市的交通运输。

(3)印加文明

①兴起与发展:12世纪,印加人以库斯科为都城建立国家;13世纪逐渐崛起;15世纪末16世纪初,发展到鼎盛时期。

②统治:最高统治者是国王,世袭继承,拥有行政、立法和军事大权。全国划分为四大政区,每个政区设立一个长官,由贵族充任。

2.美洲印第安文化

(1)成就

①宗教上多神崇拜。玛雅人、阿兹特克人和印加人建造了规模宏大的金字塔。

②玛雅人创造了独特的文字,发明了“玛雅历”,以365天为一年,他们知道“零”的概念,创造出20进制。

③印加人建造了长达数千千米的驿道和宏大的太阳庙,会使用麻醉剂,能进行人体解剖,制定了太阴历和太阳历。

④阿兹特克人使用图画文字记录重要事件,能制作精美的陶器、金银首饰等。

(2)毁灭:16世纪西班牙殖民者入侵后,印第安人遭到屠杀,独立发展的印第安文化几乎毁灭殆尽。

1.概念阐释——中世纪(中古时期)

中世纪是指自西罗马帝国灭亡(公元476年)到东罗马帝国灭亡(公元1453年)的这段时期。“中世纪”一词是15世纪后期的人文主义者开始使用的。该时期的欧洲没有一个强有力的政权来统治。封建割据带来频繁的战争,造成科技和生产力发展停滞,人民生活在毫无希望的痛苦中,因此在欧美普遍被称作“黑暗时代”。

2.学术情境——西欧封建制度的形成

关于西欧封建制度形成的因素,学术界大致有三种看法,即罗马说、日耳曼说和综合说。

教材采用了哪种观点?简要说明其依据。

提示:观点:综合说。依据:罗马因素和日耳曼因素互相影响、互相结合,共同催生出西欧的封建制度。

3.史学新论——西欧文明的来源

西欧文明是次生与混合的文明,其来源似应为三因素,即古代日耳曼传统、古典文明和基督教。日耳曼人的马尔克公社制度是西欧文明的胚胎;古典文明尤其是罗马法则提供了成熟的法律参照体系,促使中世纪权利概念逐渐形成并进入公法领域,成为法治社会的广泛基础;基督教的政治哲学及政治斗争,结束了神圣王权时代,建构起西欧社会的上层框架。

——侯建新《交融与创生:西欧文明的三个来源》

微点拨:上述三因素均来自不同的区域文明,显然,西欧文明并非单一的和封闭的,而是若干不同文明要素的混合体。

4.学习情境——西欧封建社会的特点

西欧封建社会是否建立了高度的中央集权?为什么?

提示:没有。原因:西欧实行封君封臣制度,封君和封臣之间建立了相应的权利义务关系,地方具有一定的自主权。因此,西欧并未建立高度的中央集权。

5.重要概念—— 骑士阶层与骑士文学

(1)骑士阶层:最早的骑士来自中小地主和富裕农民。他们替大封建主打仗,从后者获得土地和其他报酬。骑士有了土地,住在堡垒里,雇用农奴,成为小封建主,思想上是支持封建等级制的。后来骑士土地成为世袭,于是形成了固定的骑士阶层。

(2)骑士文学:是欧洲封建骑士的产物,就是一切关于骑士的文学作品,大致包括骑士抒情诗、骑士传奇、骑士小说及后来的反骑士小说。骑士文学盛行于西欧,反映了骑士阶层的生活理想。

6.学习情境——拜占庭文化

拜占庭文化的形成是多种文化冲突和交融的过程,古希腊文化传统、基督教思想和东方风格,逐渐融成独具一格的拜占庭文化。

拜占庭在东西方文明之间起到什么作用?

提示:作为沟通东西方文化桥梁的作用。

7.学习情境——拜占庭帝国的灭亡

在以后的几个世纪里,拜占庭帝国陶醉于已有的辉煌,无视西欧城市悄然兴起的文明新因素,更不屑于学习和吸纳其他文明的优点和长处。拜占庭人认为,他们的职责仅在于保存祖先的遗产而不在于创新,这种封闭保守的心态最终把拜占庭帝国湮灭于奥斯曼的扩张之中。

——摘编自陈志强《拜占庭帝国史》

结合材料和所学知识,说明拜占庭帝国灭亡的原因。

提示:四处征讨,国力损耗;陶醉于已有的辉煌成就;无视西欧城市出现后悄然兴起的文明新因素;封闭保守的心态;不屑于学习和吸收其他文明的优点;西方军队的占领和奥斯曼的进攻。

8.名师指津——阿拉伯是东西方文化交流的“二传手”

阿拉伯商人和旅行家是东西方文化交流的使者:一是他们重视吸收被征服地区的文化;二是注重保护古代波斯、印度、希腊和罗马的文化;三是将中国的造纸术、印度发明的数字等传入欧洲,有力地推动了西欧文化的发展。

9.学习情境——阿拉伯文化的特点

《天方夜谭》是阿拉伯最有代表性和影响最大的文学作品……这些故事分别来自印度、埃及、波斯和两河流域等地。

这说明阿拉伯文化有何特点?

提示:兼容并包、海纳百川。

10.知识拓展——阿拉伯文化体系

阿拉伯文化体系是世界四大文化体系之一,它以阿拉伯语为表达形式,以伊斯兰精神为指导,故又称“阿拉伯—伊斯兰文化”。教权与世俗权力的密切结合构成伊斯兰文明中传统政治制度的突出现象,宗教与政治长期处于浑然一体的状态则是伊斯兰传统文明区别于中古时期的基督教文明以及华夏文明的显著特征。

11.学习情境——奥斯曼帝国的统治特点

经过三天,苏丹用重惩威吓的办法,禁止继续抢劫和仍然没有停止的屠杀。所有的人都服从了他的命令。

这说明了什么?

提示:苏丹是宗教领袖,也是国家和军队的主宰,是最高统治者。

12.归纳总结——历史上曾地跨欧亚非的国家

13.史学新论——印度文明的多样性

在印度文化体系中,包含有希腊文化、伊斯兰文化、波斯文化、西方文化和中国文化的成分。形成印度文化多样性的原因是多方面的,其中最主要的因素是外族入侵带来的外来文化。如果以时间和语言区域划分印度文化的话,可分为吠陀文化、雅利安文化、达罗毗荼文化、婆罗门文化、泰米尔语文化、马拉提语文化、旁遮普语文化、阿萨姆语文化;等等。如果从宗教派别区分的话,印度文化可分为婆罗门教文化、佛教文化、印度伊斯兰教文化、耆那教文化、基督教文化、锡克教文化和近代发展起来的巴哈伊教文化。

——刘湍康《浅论印度文明的特征》

微点拨:正是由于印度文化的多样性,才显示出印度文化的悠久、丰富多彩和灿烂辉煌。

14.概念阐述——印度教

印度教亦称新婆罗门教,是在婆罗门教的基础上,融合了佛教和耆那教的某些思想,又吸收印度其他的民间信仰,最终演化而成。印度教恪守等级森严的种姓制度,同时吸收佛教的“轮回”“业报”的教义,鼓吹人生有轮回,善恶有因果。

15.学习情境——“大化改新”的影响

事实证明,“大化改新”没有让日本变成中国,明治维新没有让日本变成欧洲,该学的一样也不少,该保留的一样也没少保留,日本还是日本,日本还因此跳了龙门。

“大化改新”和明治维新说明了日本民族的什么特点?为什么说“大化改新”使日本“跳了龙门”?

提示:特点:善于学习外国先进的文化,变成自己的特色文化,以促进自身发展。原因:大化改新使日本建立起中央集权的国家体制,实现了从奴隶社会向封建社会的转变。

16.学习情境——日本“浮世绘”艺术

浮世绘即日本传统的风俗绘画(版画),是日本江户时代兴起的一种独特的民族艺术,是典型的花街柳巷艺术。主要描绘人们日常生活、风景和演剧,表现了当时社会各阶层的生活百态和流行时尚,被称为江户时代的“百科全书”。

日本浮世绘产生的原因是什么?

提示:江户时代,日本的商品经济发展迅速,经济文化繁荣,推动了市民新的文化需求的产生。

17.学习情境——非洲和美洲文明比较

下面是当今世界两座著名的金字塔遗址,你能说出它们之间的主要区别吗?

图1 玛雅羽蛇神金字塔 图2 埃及胡夫金字塔

提示:(1)从顶端上看,玛雅金字塔顶部是平顶,埃及金字塔是锥顶。

(2)从功能上看,玛雅金字塔是神庙的塔基,是举行宗教祭祀的场所;埃及金字塔是法老的陵墓。

18.名师指津——印第安文明的成果对现代人类生活产生的影响

(1)玉米是当今重要的高产粮食作物,马铃薯、西红柿是现在常食用的蔬菜,可可是世界三大饮料之一,烟草目前还拥有广泛的消费人群。奎宁、毛地黄(洋地黄)等药物为各国医药界普遍使用。这些都极大地丰富了人类的物质生活,并且已成为世界各国人民物质生活中不可或缺的物品。

(2)印第安人修筑的神庙、道路、城墙、城市等建筑物遗址成为人类共同的文化遗产,丰富了人类的精神生活。

共研主题 “暗中有光”——中世纪的欧洲文明

拜占庭文化的特征及地位

史料一 拜占庭文化直接继承了古希腊、罗马的文化遗产,兼收并蓄早期基督教和古代东方诸文化,形成了独特的文化体系。它内容丰富,体系完备,发展水平较高,对中古欧洲发挥积极作用,加速斯拉夫各民族国家的发展,并形成以东正教为核心的东欧世界。

史料二 拜占庭文化具有明显的罗马因素,其文化还对周围其他民族文化产生积极的影响,推动中古时期不同文明间的交流。西方能够发生文艺复兴,希腊罗马古典文化能在西南欧重新生根发芽,正是依托于拜占庭这座希腊文化漫长流变征途中的金桥。

——以上史料均摘编自《拜占庭文化》

[导读] ①拜占庭文化对中古欧洲发挥了积极作用。

②拜占庭文化对后世产生了重要影响,为文艺复兴提供了条件。

(1)根据史料一,概括拜占庭文化的特点。

(2)根据史料二,分析拜占庭文化的影响。

提示:(1)特点:包容性、开放性;与宗教密切联系;融汇东西方文化。

(2)影响:传承保留了古希腊、罗马文化;推动了中古欧洲的发展;促进了文化交流;为文艺复兴提供了条件。

从“社会转型”角度认识中古西欧的曙光

材料一 城镇取得自治的方式

伦巴第城 市联盟 伦巴第城镇在自选的执政官带领下与腓特烈一世进行斗争,并于1100年左右,摆脱主教,获得了自由。1183年,腓特烈一世承认了他们的自治权,只保留名义上的领主关系

巴黎及法国 北部城镇 路易九世在给儿子的“训示”中说道:“我记得很清楚,我刚登基时,巴黎和国内那些良善的城镇曾帮我抵制贵族。”法国国王给城镇自治权,是为了巩固王权,削弱地方领主的权力

材料二 在中世纪晚期的西欧,国王通过慷慨颁授城市特许状甚至以各种手段吸引手工业者和商人到自己的领地建立城市,这些城市和商人成为国王的长期盟友。……随着城市的兴起,社会对教育提出新的需求,社会上出现一股“教育热”,各级教育在规模上都有所扩大。

——摘编自武寅《简明世界历史读本》

[导读] ①中世纪西欧城镇自治的方式不同,目的是摆脱基督教会或巩固王权。

②城市自治有利于经济或文化教育事业的发展。

③城市自治推动了西欧封建社会的转型。

史学家斯塔夫里阿诺斯指出:城市在中世纪晚期逐渐发展为现代社会的胚细胞。根据材料一、二并结合所学知识,谈谈你对这句话的理解。

提示:有利于商品经济(或:工商业;资本主义萌芽)的发展;有利于城市自治(或:市民阶层壮大);一些城市以财力支持王权,一定程度上推动了王权的加强,为民族国家的形成奠定了基础;城市兴办大学,推动教育的发展,有利于打破基督教会对思想的束缚。

城市复兴对西欧的历史意义

(1)政治上:城市的兴起使欧洲出现了新的等级——市民阶级。城市与王权结盟,促使王权加强,市民阶级参与政治,促进了议会制度的出现。

(2)经济上:城市推动了商品经济的发展,促使旧制度瓦解,孕育了资本主义的萌芽。

(3)思想上:在西欧城市市民争取自治的过程中,自由、平等、民主、权利的意识逐步觉醒,追求自我价值、实现人性解放、谋求人生幸福等思想观念得以传播。

(4)文化上:随着城市的出现,产生了市民日常需要的世俗文化和世俗教育,为日后的文艺复兴和宗教改革作了准备。

共研主题 交相辉映——中古时期的亚洲、非洲和美洲文明

日本大化改新

史料一

唐朝三省六部制

日本二官八省制度

史料二

受唐文化影响的日本服饰、货币和文字

[导读] ①日本大化改新借鉴了中国的政治制度。

②在服饰、货币和文字方面也与唐朝有很多相似,推动了中华文化圈的发展。

(1)根据史料一,比较日本大化改新后政治体制与唐朝政治体制的共同点。

(2)从史料二中可以得到什么信息?说明了什么问题?

提示:(1)唐朝的三省六部制与日本的二官八省体制都体现了分工合作、互相牵制的特点。

(2)信息:日本大化改新后服装、货币、文字与唐朝有很多相似之处。说明日本大量吸收唐朝的文化,促进了日本社会的进步和发展。唐朝文化对日本大化改新的影响

(1)政治制度:建立起以唐朝三省六部制和郡县制为蓝本的中央与地方行政体系,模仿唐朝建立天皇制政体,制定国名和纪年。

(2)经济制度:建立起以唐均田制和租庸调制为蓝本的田制和税制。

(3)军事制度:建立起以唐府兵制为蓝本的“防人制”。

(4)法律制度:建立起以唐律为蓝本的律令体系。

(5)生活习俗:大唐国的礼仪、服饰等影响到日本的某些民族风俗的形成,除此之外,诸如围棋、相扑、汉方医学、茶道、日本佛教艺术的黄金时代等,从各个侧面展示着日本文化在“大化改新”至平安时代全盘唐化的倾向。

大津巴布韦文明

材料一 通过麦基弗、汤普森等学者对大津巴布韦遗址及相关遗址的考察和研究,可以对当时的社会有个粗略的了解。在古城附近及今津巴布韦东部山区的英汤加,都发现古代的梯田和用于灌溉的水井、水渠;在大津巴布韦卫城外一堆垃圾遗物中发现了大量骨头,其中95%是牲畜骨头,这类牲畜骨头在其他遗址中也有发现;从遗址中发掘出了阿拉伯玻璃、近东陶瓷、印度串珠等,还有许多中国瓷器的残片;富人的茅屋一般建于山顶,更加高大坚固,屋外还有围墙。

——摘编自《非洲黑人文明》

材料二 麦基弗的调查结论遭到“腓尼基”派的极大愤怒和否决,致使英国协会在25年后决定委托汤普森博士进行第二次的探险。汤普森最后的结论说:“检查了从各个角落收集来的全部已有的证据之后,还没有一件是不符合班图根源和中世纪时期这种论据的。”她坚决不同意一再提出的调和性意见,即“津巴布韦及其同类的建筑是当地的工人在一个‘优秀的’外来种族或监督者指导下修建的”。她认为这儿也许有外国的影响,但是,修建者却是非洲人,他们所属的国家仍是非洲的。

——摘编自[英]巴兹尔·戴维逊《古老非洲的再发现》

[导读] 大津巴布韦是著名的非洲遗址,论及其起源,有人认为是非洲人自己修建的,有人认为是外来文明的产物,也有人主张“调和”上述两种看法。材料一,通过麦基弗、汤普森的考察,可以看到大津巴布韦遗址体现出的一些文明成果。材料二体现了对大津巴布韦遗址及其代表的文明的不同看法。有关大津巴布韦遗址的争论,在很大程度上反映了殖民者的偏见和歧视。

(1)推测是一种对未知现象作尝试性、合理性解释的思维方法。根据材料一并结合所学知识,推测大津巴布韦遗址所代表的文明的社会经济特征。

(2)结合所学知识,指出麦基弗、汤普森的调查结论。谈谈如何看待“调和性意见”。

提示:(1)农业和畜牧业有所发展;商品贸易比较活跃;出现社会贫富分化。

(2)调查结论:大津巴布韦和其他同类的废墟是起源于非洲的。

看待:大多殖民主义者不愿意承认非洲人有创造文明的能力,说明其傲慢与偏见。

古代北非、东非与美洲的文明特点

地区 特点

北非 以埃及为代表的北非地区,发展时间早,影响范围广,文明程度高

东非 大部分处于封闭状态下独立发展,因此文明发展进程缓慢;阿克苏姆文明相对发展较快,是一种在多种文明因素影响下发展起来的混合型文明

美洲 美洲文明的发展长期处于独立形成、独立发展,与外界尤其是与文明发展较早的欧亚大陆缺乏交流;三大文明之间也少有交流,因此文明发展相对缓慢

复习目标

1. 通过了解中古时期欧洲地区不同国家、民族、宗教和社会的变化,以及欧洲各地区的社会状况,认识这一时期欧洲各区域文明的多元面貌。

2.了解中古时期欧洲政治体制各主要类型的产生和演变过程。

3.了解近代西方法律制度的渊源。

知识点 中古时期的西欧

1.政治

封君 封臣 制度 原因 社会动荡和自然经济的产物

内容 封君为封臣提供土地作为给养;封臣必须效忠封君,主要义务是服兵役

影响 国王或皇帝通过此制度与各级封建主联系起来,成为西欧社会的统治阶级

封建主在各自的领地内独立行使权力,政治上出现了不同程度的分裂割据局面

王权 加强 15世纪晚期,英格兰逐渐形成较为强大的王权

15世纪晚期,法兰西国王击败各地封建主,基本完成了法兰西的统一

15世纪末,在伊比利亚半岛形成的国家有西班牙和葡萄牙

中古西欧的封建制度

(1)基本特征

①形成以封君、封臣为基本特征的封建制度。

②世俗王权与基督教会的权力长期并立。二者既有合作,又有冲突。

(2)典型代表

①法国:等级君主制。14世纪,国王腓力四世召开了由教士、贵族和城市市民代表组成的三级会议,进入等级君主制时期,进一步强化了王权。

②英国:议会君主制。13世纪初,贵族、骑士和市民强迫英王约翰签署《大宪章》;13世纪中后期议会权力有所加强;14世纪,议会逐渐分为上下两院,各自议事,并取得批准征税、进行立法等重要权力。

2.经济

(1)庄园

庄园 地位:中古西欧基本的农业经济组织

庄园法庭 领主或其管家主持审理庄园内的各种案件,维护庄园的秩序

(2)城市的发展

条件 西欧封建社会走向稳定,封建经济获得一定发展;耕地面积增加,风力、水力和畜力得到比较有效的利用;工商业逐渐复兴和繁荣

时间 10—11世纪起,西欧各地兴起了众多城市

影响 一些城市赢得一定程度的自治权,有利于城市经济的发展

一些城市兴办大学,城市还以金钱和人力支持王权,一定程度上促进了国王的统一事业

3.教会

特点 经济 拥有大量庄园和广袤土地,并向信徒征收什一税

政治 形成了从教皇到各级神职人员的等级制度

思想 控制着人们的精神生活

地位 教会利用强大的经济和精神力量,在中古西欧占有举足轻重的地位

4.文化

(1)背景

①西罗马帝国灭亡和日耳曼民族南下后,日耳曼人在西欧地区建立了法兰克王国等封建国家。

②496年,法兰克国王克洛维皈依基督教,赋予基督教会多项特权。

③756年,加洛林王朝君主丕平将罗马周围地区交给教皇统治,建立“教皇国”,并使教会介入世俗权力。欧洲逐渐形成了王权与教权并立的二元政治格局。

(2)特点

①基督教会与世俗王权互相利用、竞争共存。

②基督教信仰成为西欧地区普遍的文化符号。

(3)影响

①基督教会控制着西欧社会的精神生活。

②《圣经》对西欧的文学艺术有重要影响。如骑士文学和市民文学。

③为后来的文艺复兴、宗教改革和科学革命奠定了必要的基础。

知识点 中古时期的东欧

1.东欧帝国

(1)拜占庭帝国:6世纪查士丁尼统治时期,统治疆域地跨欧亚非三大洲;颁布《查士丁尼法典》,使罗马法成为系统、完整的法律体系。

(2)俄罗斯:伊凡四世颁布新法典,改组中央机关,镇压大贵族,巩固和强化了中央集权。到17世纪末,俄罗斯成为地跨欧亚两洲的庞大帝国。

2.罗马法、日耳曼法和教会法

法律 内容

罗马法 ①内容:《十二铜表法》《罗马民法大全》等 ②地位:是古罗马法律的最高成就,也是近代西方法律制度的渊源

“日耳曼法” 中古时期,各日耳曼王国在习惯法的基础上编纂了成文法,称为“日耳曼法”,作为庄园法庭审判的依据

教会法 教会根据基督教神学,制定和颁布了教会法

3.拜占庭、俄罗斯文化

(1)拜占庭文化:查士丁尼在位时编纂的《罗马民法大全》为传承罗马法作出了贡献;拜占庭帝国的建筑和雕塑艺术继承了古希腊、罗马的遗产并有所发展,圣索菲亚大教堂以其罗马式穹顶而闻名。

(2)俄罗斯文化:深受拜占庭文化影响,史诗《伊戈尔远征记》创作于12世纪,是基辅罗斯时期最杰出的文学作品。

知识点 中古时期的亚洲

1.阿拉伯帝国

(1)帝国建立:到8世纪中期建立起地跨亚非欧三洲的大帝国。

(2)政治:最高统治者哈里发掌握政治、军事和宗教大权。

(3)经济:手工业和商业得到很大发展;阿拉伯商人从事着陆上和海上贸易;城市众多,都城巴格达是当时世界上最大的城市之一。

(4)文化:融合东西方文化,在文学、艺术、科学和思想等领域取得重要成就。中国的造纸术、印度的数字等先后经阿拉伯人传入欧洲,促进了西欧文化的发展。

阿拉伯文化

文学 “悬诗”盛行,故事集《天方夜谭》

数学 伊本·穆萨的《积分和方程计算法》,把代数学发展为独立学科

天文学 白塔尼证明发生日环食的可能性,《萨比天文历表》对欧洲天文学产生很大影响

医学 伊本·西那的《医典》是一部医学百科全书,传入欧洲后长期被用作医学的标准教科书

2.奥斯曼帝国

(1)建立与发展:1453年,奥斯曼人灭亡拜占庭帝国。到16世纪后期,建立起地跨亚非欧三洲的大帝国。

(2)政治:最高统治者是苏丹,既是宗教领袖,又是国家和军队的主宰,还是全国土地的最高所有者。

(3)经济:15—16世纪,帝国一度经济繁荣;首都伊斯坦布尔成为东西方经济文化交流中心;控制了连接亚欧的商路,对过往商品征收重税,东西方之间的贸易受到一定影响。

3.南亚

(1)笈多帝国

①政治:国王直接控制的地区主要为恒河中下游,其余大部分地区仍保留原来的藩王,政令不够统一。

②思想:印度教逐渐发展为印度的主要宗教。

(2)德里苏丹国

①建立者:13世纪初,印度建立德里苏丹国。

②政治:最高统治者称苏丹,握有最高行政、立法、司法和军事权力;地方划分为行省,行省总督由苏丹任命,重要职位由穆斯林担任。

③思想:以伊斯兰教为国教。

(3)古代印度文化

宗教 ①公元前1500年左右,雅利安人进入南亚次大陆后,逐渐形成了种姓制度和婆罗门教 ②公元前6世纪,印度社会矛盾尖锐,人们对种姓制度和婆罗门教不满,佛教产生 ③4世纪时,在古代婆罗门教的基础上,印度教开始兴起。后来,逐渐发展为印度的主要宗教

文学 史诗《摩诃婆罗多》和《罗摩衍那》占有重要地位,集中反映了古代印度人民的生活和文化成就

艺术 佛塔、石柱和石窟是佛教艺术的代表

数学 发明了包括“0”在内的十个数字符号

4.古代日本

(1)发展概况

“大化改新” 646年开始改革,经过约半个世纪的改革,日本模仿中国建立了中央集权国家

幕府 统治 背景 10世纪,日本的中央集权体制开始瓦解,武士集团的重要性日益增加

建立 12世纪末,武士集团首领源赖朝建立幕府

特征 以天皇为首的朝廷只保有名义上的中央政府称号,实权由以将军为首的幕府掌握

将军与武士结成主从关系,武士成为将军的家臣

(2)古代日本文化

文明 发展 7世纪,天皇制度形成;12世纪后,神道融合佛教等外来文化,形成武士道

文化 成就 文学:诗歌集《万叶集》和小说《源氏物语》享誉世界文坛

建筑:法隆寺是日本古代建筑的代表

绘画:大和绘和浮世绘都是极具特色的日本绘画艺术

中华 文化 影响 ①日本人借用汉字的楷体笔画和草体,分别创制了字母片假名和平假名 ②中国的制度、儒学、佛教等深刻影响了日本文化的发展

5.古代朝鲜

(1)发展概况

建立 7世纪末,新罗初步统一朝鲜半岛,模仿中国建立中央集权国家。10世纪初,新罗人王建建立高丽王朝

建设 高丽王朝仿效中国唐朝制度,在中央设三省六部,将地方划分为十道,推行土地国有,引入科举考试选拔官员,中国的儒家经典和辞章之学广为传播

发展 14世纪末,高丽大将李成桂自立为王,迁都汉城,改国号为朝鲜。16世纪末,中朝军民联合抗击日本侵略

(2)文化成就

天文 7世纪出现了观测天象的瞻星台

史学 12世纪完成的《三国史记》是朝鲜半岛现存最早的史书

文字 在学习汉字的基础上,朝鲜人创制了本民族文字

歌舞音乐 源远流长、特色鲜明

知识点 古代非洲文明

1.西非

(1)西非居民班图人培育出了甜高粱、西瓜和棉花等重要农作物,驯养了牛,引进了绵羊和山羊等,掌握了冶铁技术。

(2)加纳、马里和桑海等国家先后兴起。

2.东非:广泛使用奴隶,经济上以种植瓜果蔬菜的园艺业为主,对外贸易发达,城市繁荣。当地也出口黄金、象牙和奴隶等。

3.南部非洲:大津巴布韦是南部非洲文明的代表。

知识点五 古代美洲文明

1.文明概况

(1)玛雅文明

①政治统治:氏族首领、贵族和祭司构成了统治阶级;一般氏族成员成为平民。

②农业和手工业:以种植玉米为主的农业;制造精美陶器。

③建筑及艺术:城市建筑精美,城内有300多座用于祭祀的金字塔庙宇。

④自然科学:发明了独特的文字,用复杂的历法纪年,并采用20进制,也知道“零”的概念。

(2)阿兹特克文明

①政治统治:上层阶级垄断官职,掌握军队。

②经济基础:以农业为基础,发明了“浮动园地”,扩大了耕地面积。

③城市建设:特诺奇蒂特兰作为都城,全城水渠和道路纵横交错,承担着城市的交通运输。

(3)印加文明

①兴起与发展:12世纪,印加人以库斯科为都城建立国家;13世纪逐渐崛起;15世纪末16世纪初,发展到鼎盛时期。

②统治:最高统治者是国王,世袭继承,拥有行政、立法和军事大权。全国划分为四大政区,每个政区设立一个长官,由贵族充任。

2.美洲印第安文化

(1)成就

①宗教上多神崇拜。玛雅人、阿兹特克人和印加人建造了规模宏大的金字塔。

②玛雅人创造了独特的文字,发明了“玛雅历”,以365天为一年,他们知道“零”的概念,创造出20进制。

③印加人建造了长达数千千米的驿道和宏大的太阳庙,会使用麻醉剂,能进行人体解剖,制定了太阴历和太阳历。

④阿兹特克人使用图画文字记录重要事件,能制作精美的陶器、金银首饰等。

(2)毁灭:16世纪西班牙殖民者入侵后,印第安人遭到屠杀,独立发展的印第安文化几乎毁灭殆尽。

1.概念阐释——中世纪(中古时期)

中世纪是指自西罗马帝国灭亡(公元476年)到东罗马帝国灭亡(公元1453年)的这段时期。“中世纪”一词是15世纪后期的人文主义者开始使用的。该时期的欧洲没有一个强有力的政权来统治。封建割据带来频繁的战争,造成科技和生产力发展停滞,人民生活在毫无希望的痛苦中,因此在欧美普遍被称作“黑暗时代”。

2.学术情境——西欧封建制度的形成

关于西欧封建制度形成的因素,学术界大致有三种看法,即罗马说、日耳曼说和综合说。

教材采用了哪种观点?简要说明其依据。

提示:观点:综合说。依据:罗马因素和日耳曼因素互相影响、互相结合,共同催生出西欧的封建制度。

3.史学新论——西欧文明的来源

西欧文明是次生与混合的文明,其来源似应为三因素,即古代日耳曼传统、古典文明和基督教。日耳曼人的马尔克公社制度是西欧文明的胚胎;古典文明尤其是罗马法则提供了成熟的法律参照体系,促使中世纪权利概念逐渐形成并进入公法领域,成为法治社会的广泛基础;基督教的政治哲学及政治斗争,结束了神圣王权时代,建构起西欧社会的上层框架。

——侯建新《交融与创生:西欧文明的三个来源》

微点拨:上述三因素均来自不同的区域文明,显然,西欧文明并非单一的和封闭的,而是若干不同文明要素的混合体。

4.学习情境——西欧封建社会的特点

西欧封建社会是否建立了高度的中央集权?为什么?

提示:没有。原因:西欧实行封君封臣制度,封君和封臣之间建立了相应的权利义务关系,地方具有一定的自主权。因此,西欧并未建立高度的中央集权。

5.重要概念—— 骑士阶层与骑士文学

(1)骑士阶层:最早的骑士来自中小地主和富裕农民。他们替大封建主打仗,从后者获得土地和其他报酬。骑士有了土地,住在堡垒里,雇用农奴,成为小封建主,思想上是支持封建等级制的。后来骑士土地成为世袭,于是形成了固定的骑士阶层。

(2)骑士文学:是欧洲封建骑士的产物,就是一切关于骑士的文学作品,大致包括骑士抒情诗、骑士传奇、骑士小说及后来的反骑士小说。骑士文学盛行于西欧,反映了骑士阶层的生活理想。

6.学习情境——拜占庭文化

拜占庭文化的形成是多种文化冲突和交融的过程,古希腊文化传统、基督教思想和东方风格,逐渐融成独具一格的拜占庭文化。

拜占庭在东西方文明之间起到什么作用?

提示:作为沟通东西方文化桥梁的作用。

7.学习情境——拜占庭帝国的灭亡

在以后的几个世纪里,拜占庭帝国陶醉于已有的辉煌,无视西欧城市悄然兴起的文明新因素,更不屑于学习和吸纳其他文明的优点和长处。拜占庭人认为,他们的职责仅在于保存祖先的遗产而不在于创新,这种封闭保守的心态最终把拜占庭帝国湮灭于奥斯曼的扩张之中。

——摘编自陈志强《拜占庭帝国史》

结合材料和所学知识,说明拜占庭帝国灭亡的原因。

提示:四处征讨,国力损耗;陶醉于已有的辉煌成就;无视西欧城市出现后悄然兴起的文明新因素;封闭保守的心态;不屑于学习和吸收其他文明的优点;西方军队的占领和奥斯曼的进攻。

8.名师指津——阿拉伯是东西方文化交流的“二传手”

阿拉伯商人和旅行家是东西方文化交流的使者:一是他们重视吸收被征服地区的文化;二是注重保护古代波斯、印度、希腊和罗马的文化;三是将中国的造纸术、印度发明的数字等传入欧洲,有力地推动了西欧文化的发展。

9.学习情境——阿拉伯文化的特点

《天方夜谭》是阿拉伯最有代表性和影响最大的文学作品……这些故事分别来自印度、埃及、波斯和两河流域等地。

这说明阿拉伯文化有何特点?

提示:兼容并包、海纳百川。

10.知识拓展——阿拉伯文化体系

阿拉伯文化体系是世界四大文化体系之一,它以阿拉伯语为表达形式,以伊斯兰精神为指导,故又称“阿拉伯—伊斯兰文化”。教权与世俗权力的密切结合构成伊斯兰文明中传统政治制度的突出现象,宗教与政治长期处于浑然一体的状态则是伊斯兰传统文明区别于中古时期的基督教文明以及华夏文明的显著特征。

11.学习情境——奥斯曼帝国的统治特点

经过三天,苏丹用重惩威吓的办法,禁止继续抢劫和仍然没有停止的屠杀。所有的人都服从了他的命令。

这说明了什么?

提示:苏丹是宗教领袖,也是国家和军队的主宰,是最高统治者。

12.归纳总结——历史上曾地跨欧亚非的国家

13.史学新论——印度文明的多样性

在印度文化体系中,包含有希腊文化、伊斯兰文化、波斯文化、西方文化和中国文化的成分。形成印度文化多样性的原因是多方面的,其中最主要的因素是外族入侵带来的外来文化。如果以时间和语言区域划分印度文化的话,可分为吠陀文化、雅利安文化、达罗毗荼文化、婆罗门文化、泰米尔语文化、马拉提语文化、旁遮普语文化、阿萨姆语文化;等等。如果从宗教派别区分的话,印度文化可分为婆罗门教文化、佛教文化、印度伊斯兰教文化、耆那教文化、基督教文化、锡克教文化和近代发展起来的巴哈伊教文化。

——刘湍康《浅论印度文明的特征》

微点拨:正是由于印度文化的多样性,才显示出印度文化的悠久、丰富多彩和灿烂辉煌。

14.概念阐述——印度教

印度教亦称新婆罗门教,是在婆罗门教的基础上,融合了佛教和耆那教的某些思想,又吸收印度其他的民间信仰,最终演化而成。印度教恪守等级森严的种姓制度,同时吸收佛教的“轮回”“业报”的教义,鼓吹人生有轮回,善恶有因果。

15.学习情境——“大化改新”的影响

事实证明,“大化改新”没有让日本变成中国,明治维新没有让日本变成欧洲,该学的一样也不少,该保留的一样也没少保留,日本还是日本,日本还因此跳了龙门。

“大化改新”和明治维新说明了日本民族的什么特点?为什么说“大化改新”使日本“跳了龙门”?

提示:特点:善于学习外国先进的文化,变成自己的特色文化,以促进自身发展。原因:大化改新使日本建立起中央集权的国家体制,实现了从奴隶社会向封建社会的转变。

16.学习情境——日本“浮世绘”艺术

浮世绘即日本传统的风俗绘画(版画),是日本江户时代兴起的一种独特的民族艺术,是典型的花街柳巷艺术。主要描绘人们日常生活、风景和演剧,表现了当时社会各阶层的生活百态和流行时尚,被称为江户时代的“百科全书”。

日本浮世绘产生的原因是什么?

提示:江户时代,日本的商品经济发展迅速,经济文化繁荣,推动了市民新的文化需求的产生。

17.学习情境——非洲和美洲文明比较

下面是当今世界两座著名的金字塔遗址,你能说出它们之间的主要区别吗?

图1 玛雅羽蛇神金字塔 图2 埃及胡夫金字塔

提示:(1)从顶端上看,玛雅金字塔顶部是平顶,埃及金字塔是锥顶。

(2)从功能上看,玛雅金字塔是神庙的塔基,是举行宗教祭祀的场所;埃及金字塔是法老的陵墓。

18.名师指津——印第安文明的成果对现代人类生活产生的影响

(1)玉米是当今重要的高产粮食作物,马铃薯、西红柿是现在常食用的蔬菜,可可是世界三大饮料之一,烟草目前还拥有广泛的消费人群。奎宁、毛地黄(洋地黄)等药物为各国医药界普遍使用。这些都极大地丰富了人类的物质生活,并且已成为世界各国人民物质生活中不可或缺的物品。

(2)印第安人修筑的神庙、道路、城墙、城市等建筑物遗址成为人类共同的文化遗产,丰富了人类的精神生活。

共研主题 “暗中有光”——中世纪的欧洲文明

拜占庭文化的特征及地位

史料一 拜占庭文化直接继承了古希腊、罗马的文化遗产,兼收并蓄早期基督教和古代东方诸文化,形成了独特的文化体系。它内容丰富,体系完备,发展水平较高,对中古欧洲发挥积极作用,加速斯拉夫各民族国家的发展,并形成以东正教为核心的东欧世界。

史料二 拜占庭文化具有明显的罗马因素,其文化还对周围其他民族文化产生积极的影响,推动中古时期不同文明间的交流。西方能够发生文艺复兴,希腊罗马古典文化能在西南欧重新生根发芽,正是依托于拜占庭这座希腊文化漫长流变征途中的金桥。

——以上史料均摘编自《拜占庭文化》

[导读] ①拜占庭文化对中古欧洲发挥了积极作用。

②拜占庭文化对后世产生了重要影响,为文艺复兴提供了条件。

(1)根据史料一,概括拜占庭文化的特点。

(2)根据史料二,分析拜占庭文化的影响。

提示:(1)特点:包容性、开放性;与宗教密切联系;融汇东西方文化。

(2)影响:传承保留了古希腊、罗马文化;推动了中古欧洲的发展;促进了文化交流;为文艺复兴提供了条件。

从“社会转型”角度认识中古西欧的曙光

材料一 城镇取得自治的方式

伦巴第城 市联盟 伦巴第城镇在自选的执政官带领下与腓特烈一世进行斗争,并于1100年左右,摆脱主教,获得了自由。1183年,腓特烈一世承认了他们的自治权,只保留名义上的领主关系

巴黎及法国 北部城镇 路易九世在给儿子的“训示”中说道:“我记得很清楚,我刚登基时,巴黎和国内那些良善的城镇曾帮我抵制贵族。”法国国王给城镇自治权,是为了巩固王权,削弱地方领主的权力

材料二 在中世纪晚期的西欧,国王通过慷慨颁授城市特许状甚至以各种手段吸引手工业者和商人到自己的领地建立城市,这些城市和商人成为国王的长期盟友。……随着城市的兴起,社会对教育提出新的需求,社会上出现一股“教育热”,各级教育在规模上都有所扩大。

——摘编自武寅《简明世界历史读本》

[导读] ①中世纪西欧城镇自治的方式不同,目的是摆脱基督教会或巩固王权。

②城市自治有利于经济或文化教育事业的发展。

③城市自治推动了西欧封建社会的转型。

史学家斯塔夫里阿诺斯指出:城市在中世纪晚期逐渐发展为现代社会的胚细胞。根据材料一、二并结合所学知识,谈谈你对这句话的理解。

提示:有利于商品经济(或:工商业;资本主义萌芽)的发展;有利于城市自治(或:市民阶层壮大);一些城市以财力支持王权,一定程度上推动了王权的加强,为民族国家的形成奠定了基础;城市兴办大学,推动教育的发展,有利于打破基督教会对思想的束缚。

城市复兴对西欧的历史意义

(1)政治上:城市的兴起使欧洲出现了新的等级——市民阶级。城市与王权结盟,促使王权加强,市民阶级参与政治,促进了议会制度的出现。

(2)经济上:城市推动了商品经济的发展,促使旧制度瓦解,孕育了资本主义的萌芽。

(3)思想上:在西欧城市市民争取自治的过程中,自由、平等、民主、权利的意识逐步觉醒,追求自我价值、实现人性解放、谋求人生幸福等思想观念得以传播。

(4)文化上:随着城市的出现,产生了市民日常需要的世俗文化和世俗教育,为日后的文艺复兴和宗教改革作了准备。

共研主题 交相辉映——中古时期的亚洲、非洲和美洲文明

日本大化改新

史料一

唐朝三省六部制

日本二官八省制度

史料二

受唐文化影响的日本服饰、货币和文字

[导读] ①日本大化改新借鉴了中国的政治制度。

②在服饰、货币和文字方面也与唐朝有很多相似,推动了中华文化圈的发展。

(1)根据史料一,比较日本大化改新后政治体制与唐朝政治体制的共同点。

(2)从史料二中可以得到什么信息?说明了什么问题?

提示:(1)唐朝的三省六部制与日本的二官八省体制都体现了分工合作、互相牵制的特点。

(2)信息:日本大化改新后服装、货币、文字与唐朝有很多相似之处。说明日本大量吸收唐朝的文化,促进了日本社会的进步和发展。唐朝文化对日本大化改新的影响

(1)政治制度:建立起以唐朝三省六部制和郡县制为蓝本的中央与地方行政体系,模仿唐朝建立天皇制政体,制定国名和纪年。

(2)经济制度:建立起以唐均田制和租庸调制为蓝本的田制和税制。

(3)军事制度:建立起以唐府兵制为蓝本的“防人制”。

(4)法律制度:建立起以唐律为蓝本的律令体系。

(5)生活习俗:大唐国的礼仪、服饰等影响到日本的某些民族风俗的形成,除此之外,诸如围棋、相扑、汉方医学、茶道、日本佛教艺术的黄金时代等,从各个侧面展示着日本文化在“大化改新”至平安时代全盘唐化的倾向。

大津巴布韦文明

材料一 通过麦基弗、汤普森等学者对大津巴布韦遗址及相关遗址的考察和研究,可以对当时的社会有个粗略的了解。在古城附近及今津巴布韦东部山区的英汤加,都发现古代的梯田和用于灌溉的水井、水渠;在大津巴布韦卫城外一堆垃圾遗物中发现了大量骨头,其中95%是牲畜骨头,这类牲畜骨头在其他遗址中也有发现;从遗址中发掘出了阿拉伯玻璃、近东陶瓷、印度串珠等,还有许多中国瓷器的残片;富人的茅屋一般建于山顶,更加高大坚固,屋外还有围墙。

——摘编自《非洲黑人文明》

材料二 麦基弗的调查结论遭到“腓尼基”派的极大愤怒和否决,致使英国协会在25年后决定委托汤普森博士进行第二次的探险。汤普森最后的结论说:“检查了从各个角落收集来的全部已有的证据之后,还没有一件是不符合班图根源和中世纪时期这种论据的。”她坚决不同意一再提出的调和性意见,即“津巴布韦及其同类的建筑是当地的工人在一个‘优秀的’外来种族或监督者指导下修建的”。她认为这儿也许有外国的影响,但是,修建者却是非洲人,他们所属的国家仍是非洲的。

——摘编自[英]巴兹尔·戴维逊《古老非洲的再发现》

[导读] 大津巴布韦是著名的非洲遗址,论及其起源,有人认为是非洲人自己修建的,有人认为是外来文明的产物,也有人主张“调和”上述两种看法。材料一,通过麦基弗、汤普森的考察,可以看到大津巴布韦遗址体现出的一些文明成果。材料二体现了对大津巴布韦遗址及其代表的文明的不同看法。有关大津巴布韦遗址的争论,在很大程度上反映了殖民者的偏见和歧视。

(1)推测是一种对未知现象作尝试性、合理性解释的思维方法。根据材料一并结合所学知识,推测大津巴布韦遗址所代表的文明的社会经济特征。

(2)结合所学知识,指出麦基弗、汤普森的调查结论。谈谈如何看待“调和性意见”。

提示:(1)农业和畜牧业有所发展;商品贸易比较活跃;出现社会贫富分化。

(2)调查结论:大津巴布韦和其他同类的废墟是起源于非洲的。

看待:大多殖民主义者不愿意承认非洲人有创造文明的能力,说明其傲慢与偏见。

古代北非、东非与美洲的文明特点

地区 特点

北非 以埃及为代表的北非地区,发展时间早,影响范围广,文明程度高

东非 大部分处于封闭状态下独立发展,因此文明发展进程缓慢;阿克苏姆文明相对发展较快,是一种在多种文明因素影响下发展起来的混合型文明

美洲 美洲文明的发展长期处于独立形成、独立发展,与外界尤其是与文明发展较早的欧亚大陆缺乏交流;三大文明之间也少有交流,因此文明发展相对缓慢

同课章节目录