2023年中考历史训练九:近代化的早期探索与民族危机的加剧(含答案)

文档属性

| 名称 | 2023年中考历史训练九:近代化的早期探索与民族危机的加剧(含答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-04-02 16:18:43 | ||

图片预览

文档简介

2023年中考历史训练九:

近代化的早期探索与民族危机的加剧

一、单选题

1. 费正清在《中国:传统与变迁》中写道:“中国战败后国门大开。外国势力开始‘瓜分中国’,大清帝国处于任人宰割的地位,而统治阶级则试图通过一种有别于‘自强’的‘改制’以挽救传统的国家与文化。”这“战败”是指()

A. 鸦片战争 B. 第二次鸦片战争 C. 甲午中日战争 D. 八国联军侵华

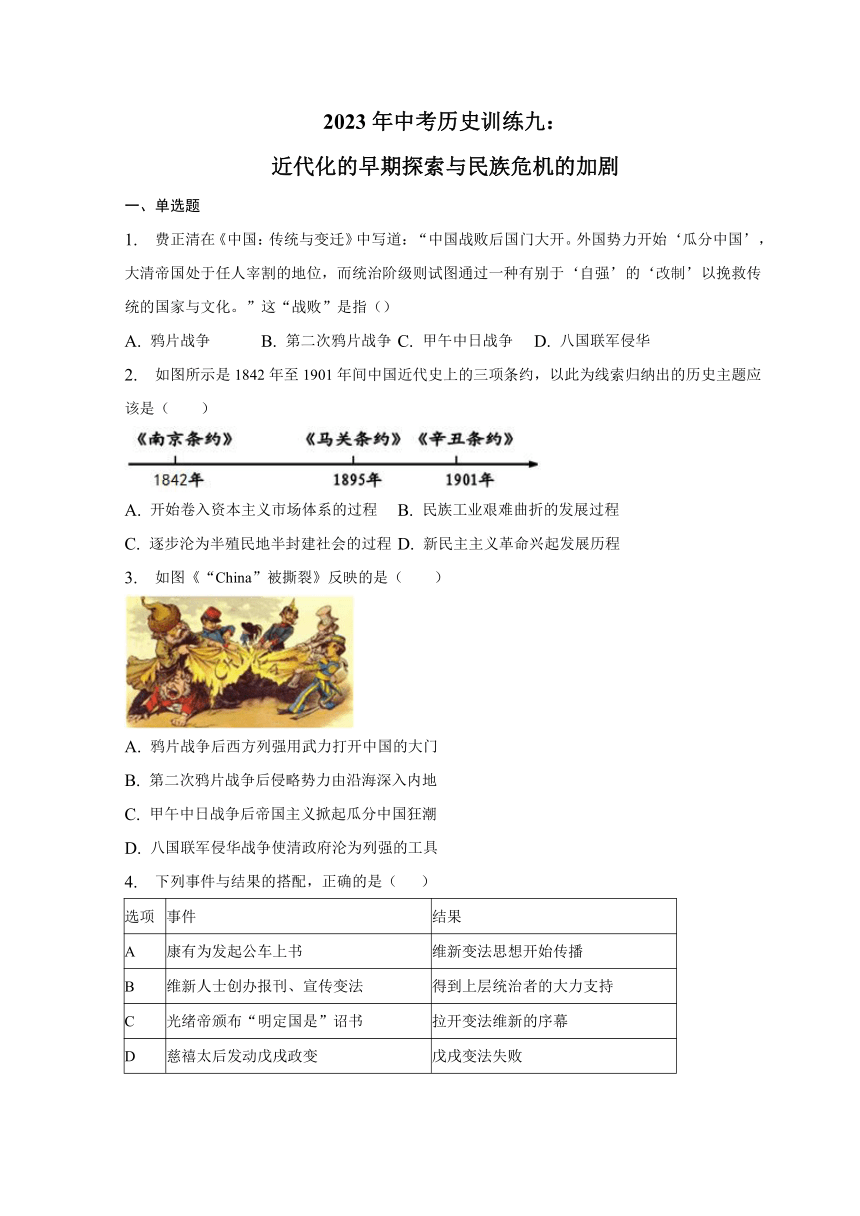

2. 如图所示是1842年至1901年间中国近代史上的三项条约,以此为线索归纳出的历史主题应该是( )

A. 开始卷入资本主义市场体系的过程 B. 民族工业艰难曲折的发展过程

C. 逐步沦为半殖民地半封建社会的过程 D. 新民主主义革命兴起发展历程

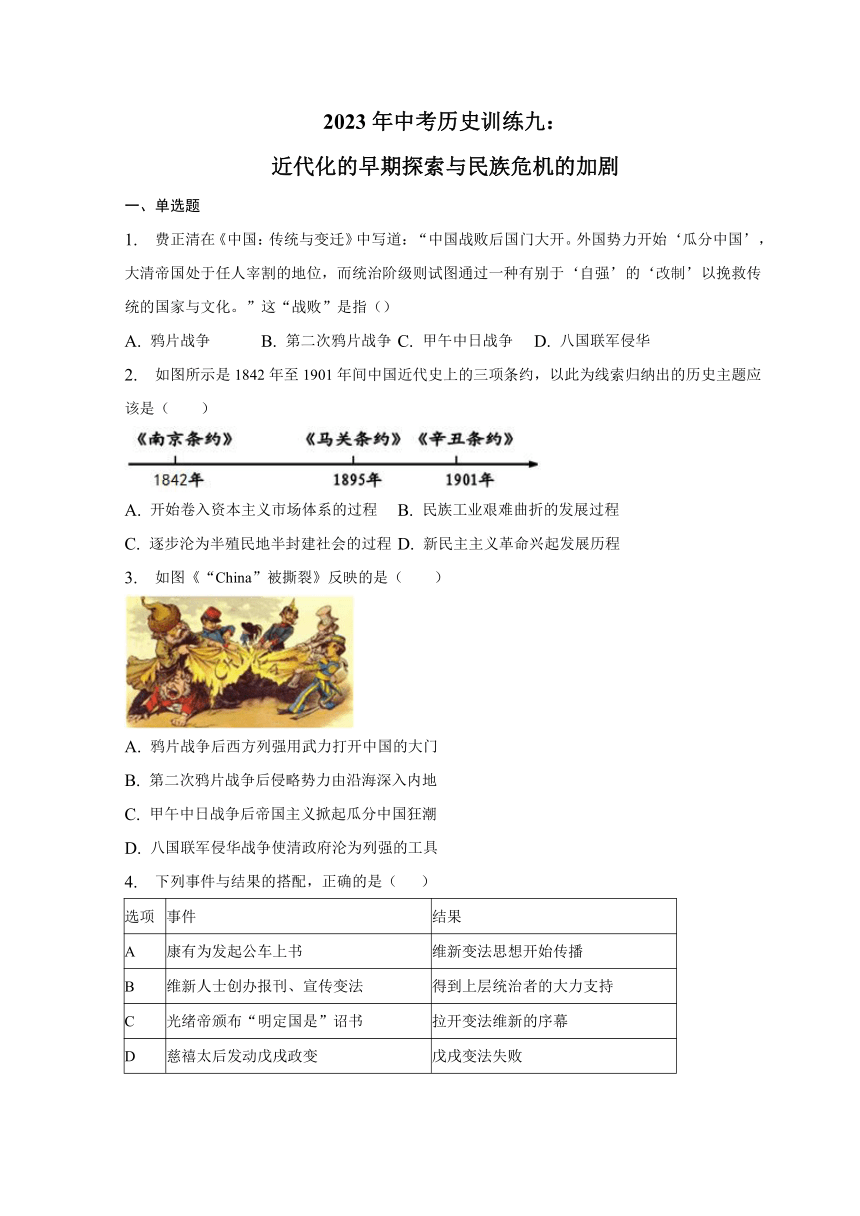

3. 如图《“China”被撕裂》反映的是( )

A. 鸦片战争后西方列强用武力打开中国的大门

B. 第二次鸦片战争后侵略势力由沿海深入内地

C. 甲午中日战争后帝国主义掀起瓜分中国狂潮

D. 八国联军侵华战争使清政府沦为列强的工具

4. 下列事件与结果的搭配,正确的是( )

选项 事件 结果

A 康有为发起公车上书 维新变法思想开始传播

B 维新人士创办报刊、宣传变法 得到上层统治者的大力支持

C 光绪帝颁布“明定国是”诏书 拉开变法维新的序幕

D 慈禧太后发动戊戌政变 戊戌变法失败

5. 八国联军中的英军上校情报官璧阁衔在其《在华一年记》中说:“义和团在优势的敌人面前表现出的勇敢,不断地使我们信服:中国人并不像我迄今为止所相信的那样,他们很少怯懦,而更多的却是爱国心和信念。”这反映了

A. 义和团运动具有反帝爱国性质 B. 八国联军瓜分了中国

C. 清政府坚决反对外来侵略 D. 义和团提出了扶清灭洋口号

6. 据统计,甲午战争前,外资在华设有工厂192家,投资总额近2000万元;甲午战争后的1895-1913年间,外资在华新建厂矿达1366家,其多数资本在10万元以上,投资总额为10215.3万元。出现这一变化的主要原因是( )

A. 列强强迫取得在中国投资办厂的权利 B. 《中华民国临时约法》颁布

C. 美国提出的“门户开放”政策被接受 D. 中国掀起“实业救国”热潮

7. “从前我国还只有被西方打败,现在竟被东方的小国打败了,而且失败得那样惨,条约又订得那样苛刻,这是多么大的耻辱啊!这场战争是 ( )

A. 第一次鸦片战争 B. 八国联军侵华战争

C. 甲午中日战争 D. 第二次鸦片战

8. 据统计,江南制造总局翻译馆开办期间,销售西书83454本。另据1878年汇编的《译书事略》,西书主要涉及技术工程领域。读西书、求西学的时尚新风反映了( )

A. 甲午战争后出现了兴办工业的浪潮 B. 洋务运动将学习西学付诸“自强”实践

C. 戊戌变法在思想方面产生广泛影响 D. 新文化运动利用“科学”思想启迪民智

9. 梁启超说:“近五十年来,中国人渐渐知道自己的不足了……第一期先从机器上感觉不足……第二期是从制度上感觉不足……第三期便从文化根本上感觉不足。”由此得出中国近代化探索的特点是( )

A. 各阶级都参与了探索 B. 道路曲折最终失败

C. 借鉴了各国探索成果 D. 从学器物到学制度再到学文化

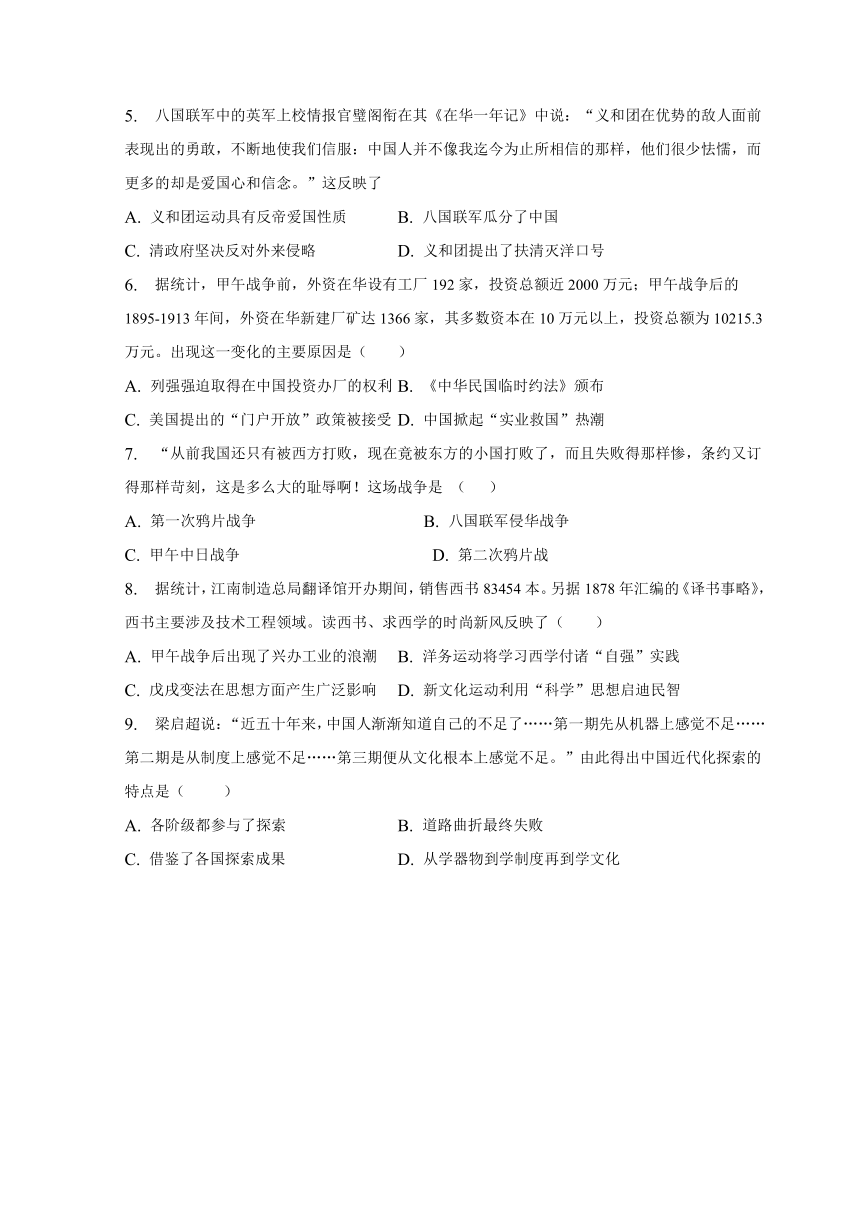

10. 晚清人士谢缵泰在甲午战败后绘制了《时局图》警示国人,并题字曰:“沉沉酣睡我中华,哪知爱国即爱家!国民知醒宜今醒,莫待土分裂似瓜”。这反映出甲午战败后( )

A. 民族危机因瓜分狂潮而空前严重 B. 沙俄侵占中国东北、西北大片领土

C. 谢缵泰成为中国民主革命的先行者 D. 日本在中国实施残酷的殖民统治

11. “19世纪三次灾难性的战争使中国受到了巨大的刺激,在这些战争中所遭到的耻辱性失败,迫使中国人打开大门”材料中“三次灾难性的战争”给中国带来的共同影响是 ( )

A. 中国独立主权逐步丧失 B. 使中国自然经济完全解体

C. 战后开放的通商口岸均在沿海地区 D. 列强的侵略以资本输出为主

12. 战败让中国蒙受了巨大损失,唯一值得中国人庆幸的是,失败后的中国没有就此沉沦,没有怨天尤人,而是奋起,坦然承认失败,毫不犹豫转身向东,向打败自己的敌人学习。材料中的“战败”指的是中国在哪场战争中失败 ( )

A. 鸦片战争 B. 甲午中日战争 C. 八国联军侵华战争 D. 日本全面侵华战争

13. 从19世纪60年代起,经过30多年的努力,清政府创办了一批军事工业、民用工业。在这一过程中成长起来的一批近代知识分子却认为西方的技术与制度是统一的,因此他们介绍西方的法律和制度,呼吁从制度上进行变革。材料反映的史实是( )

A. 虎门销烟、第一次鸦片战争 B. 太平天国运动、第二次鸦片战争

C. 洋务运动、维新变法 D. 甲午中日战争、义和团运动

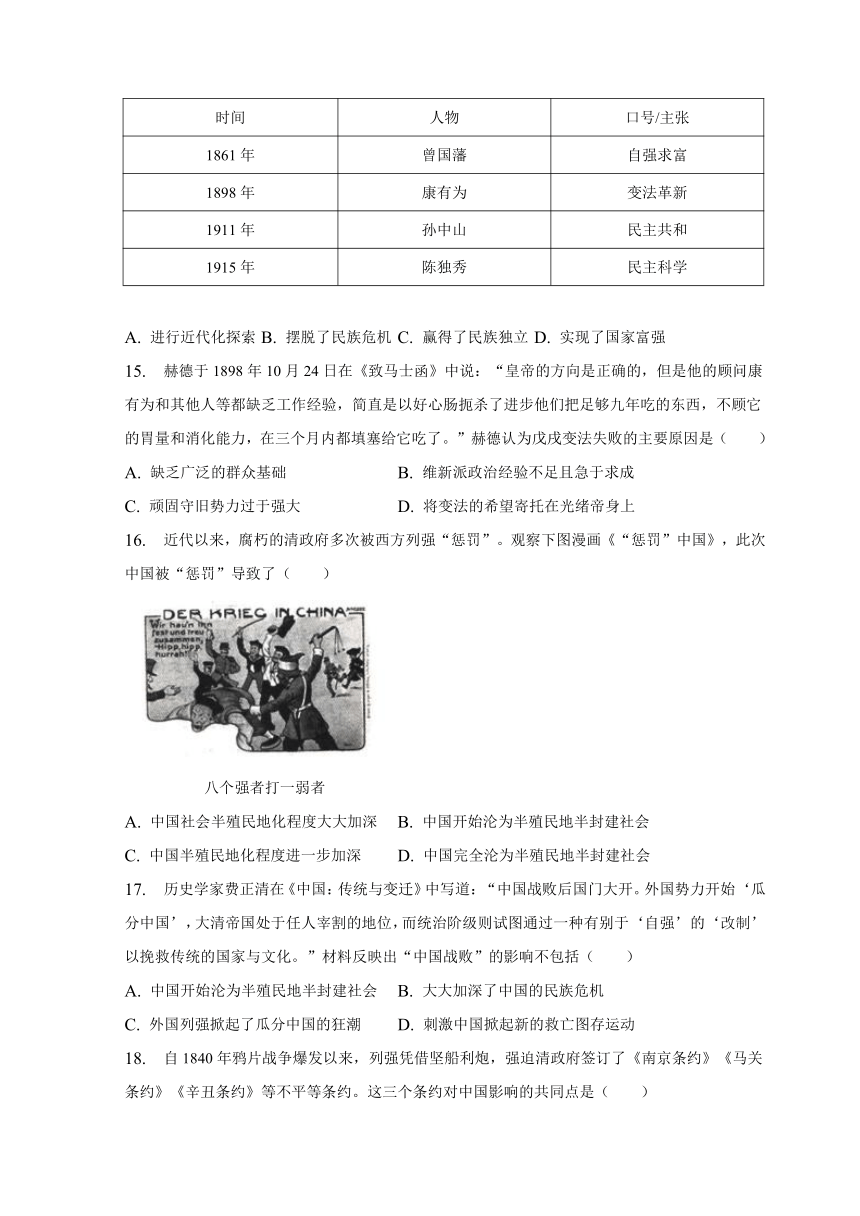

14. 历史图表蕴含着丰富的史料信息。如表反映了当时的中国( )

时间 人物 口号/主张

1861年 曾国藩 自强求富

1898年 康有为 变法革新

1911年 孙中山 民主共和

1915年 陈独秀 民主科学

A. 进行近代化探索 B. 摆脱了民族危机 C. 赢得了民族独立 D. 实现了国家富强

15. 赫德于1898年10月24日在《致马士函》中说:“皇帝的方向是正确的,但是他的顾问康有为和其他人等都缺乏工作经验,简直是以好心肠扼杀了进步他们把足够九年吃的东西,不顾它的胃量和消化能力,在三个月内都填塞给它吃了。”赫德认为戊戌变法失败的主要原因是( )

A. 缺乏广泛的群众基础 B. 维新派政治经验不足且急于求成

C. 顽固守旧势力过于强大 D. 将变法的希望寄托在光绪帝身上

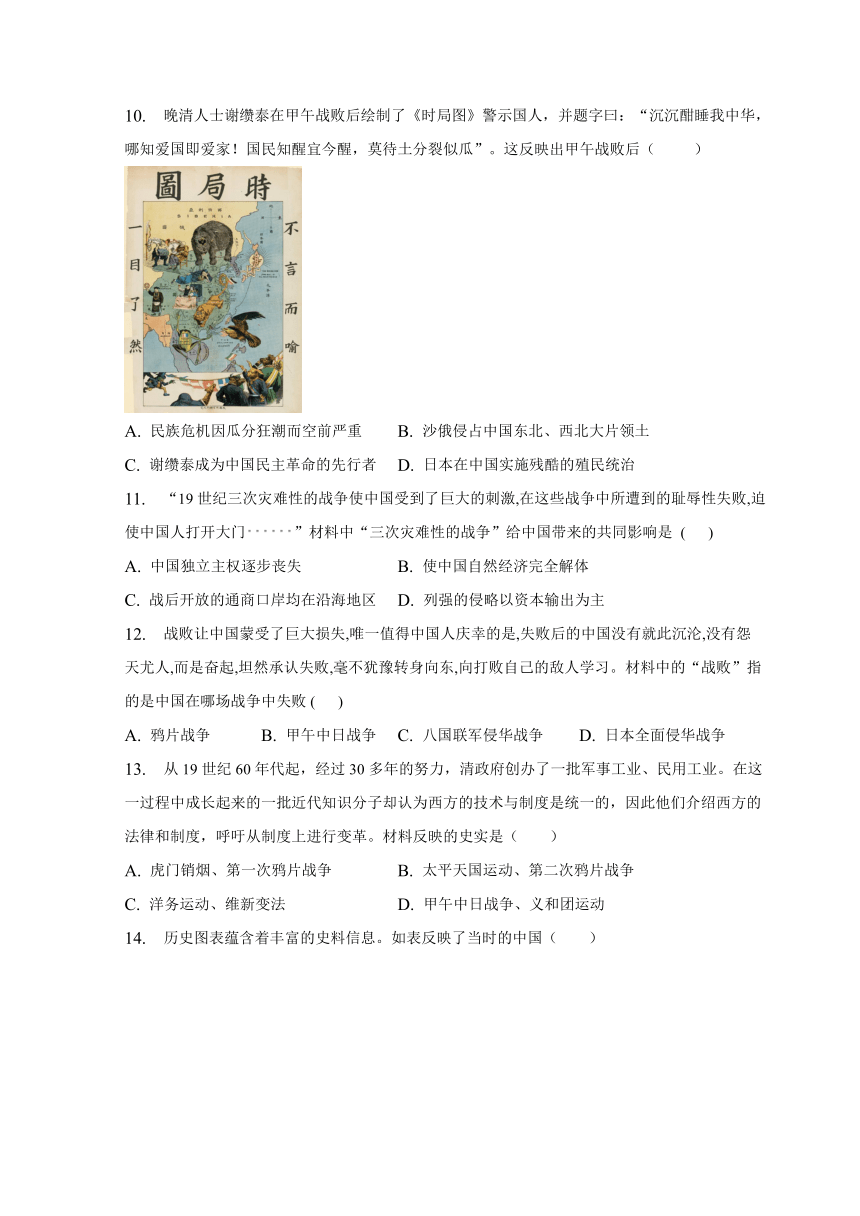

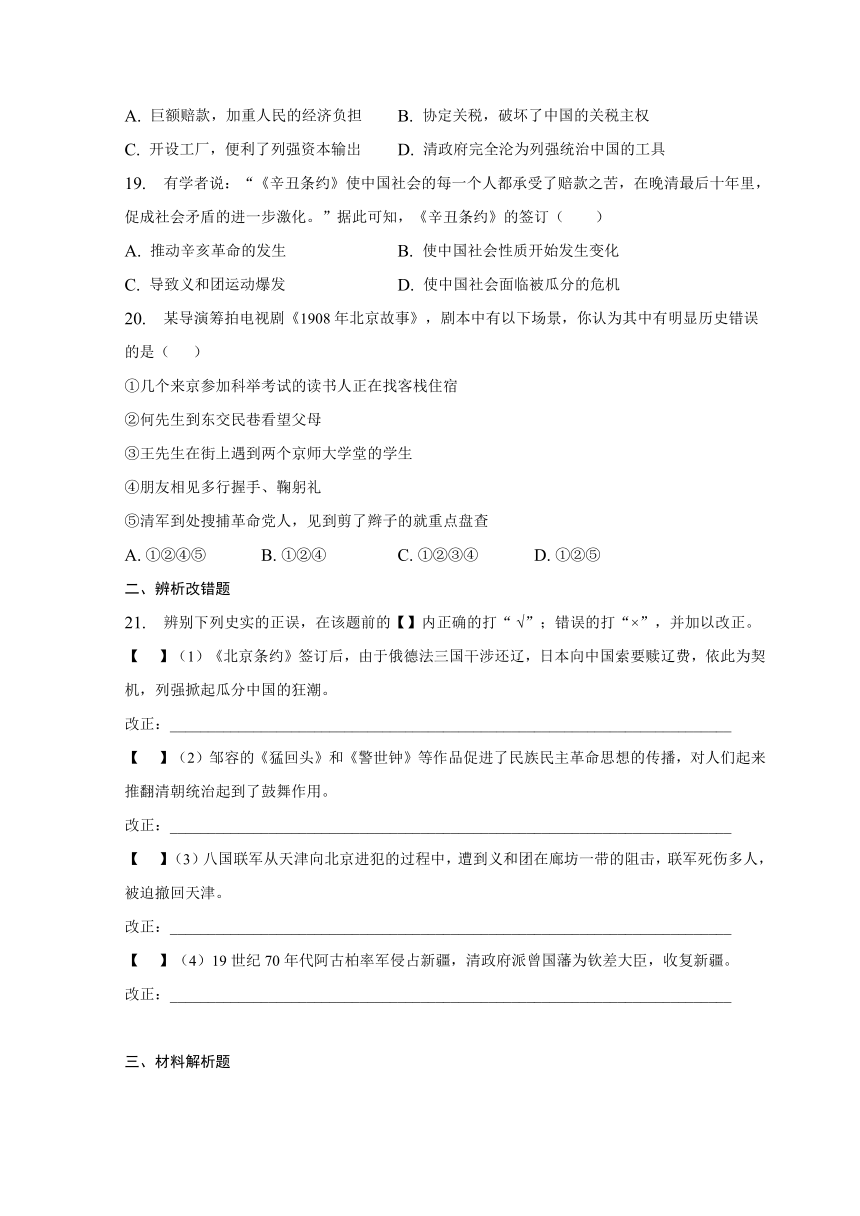

16. 近代以来,腐朽的清政府多次被西方列强“惩罚”。观察下图漫画《“惩罚”中国》,此次中国被“惩罚”导致了( )

八个强者打一弱者

A. 中国社会半殖民地化程度大大加深 B. 中国开始沦为半殖民地半封建社会

C. 中国半殖民地化程度进一步加深 D. 中国完全沦为半殖民地半封建社会

17. 历史学家费正清在《中国:传统与变迁》中写道:“中国战败后国门大开。外国势力开始‘瓜分中国’,大清帝国处于任人宰割的地位,而统治阶级则试图通过一种有别于‘自强’的‘改制’以挽救传统的国家与文化。”材料反映出“中国战败”的影响不包括( )

A. 中国开始沦为半殖民地半封建社会 B. 大大加深了中国的民族危机

C. 外国列强掀起了瓜分中国的狂潮 D. 刺激中国掀起新的救亡图存运动

18. 自1840年鸦片战争爆发以来,列强凭借坚船利炮,强迫清政府签订了《南京条约》《马关条约》《辛丑条约》等不平等条约。这三个条约对中国影响的共同点是( )

A. 巨额赔款,加重人民的经济负担 B. 协定关税,破坏了中国的关税主权

C. 开设工厂,便利了列强资本输岀 D. 清政府完全沦为列强统治中国的工具

19. 有学者说:“《辛丑条约》使中国社会的每一个人都承受了赔款之苦,在晚清最后十年里,促成社会矛盾的进一步激化。”据此可知,《辛丑条约》的签订( )

A. 推动辛亥革命的发生 B. 使中国社会性质开始发生变化

C. 导致义和团运动爆发 D. 使中国社会面临被瓜分的危机

20. 某导演筹拍电视剧《1908年北京故事》,剧本中有以下场景,你认为其中有明显历史错误的是( )

①几个来京参加科举考试的读书人正在找客栈住宿

②何先生到东交民巷看望父母

③王先生在街上遇到两个京师大学堂的学生

④朋友相见多行握手、鞠躬礼

⑤清军到处搜捕革命党人,见到剪了辫子的就重点盘查

A. ①②④⑤ B. ①②④ C. ①②③④ D. ①②⑤

二、辨析改错题

21. 辨别下列史实的正误,在该题前的【】内正确的打“ √”;错误的打“×”,并加以改正。

【 】(1)《北京条约》签订后,由于俄德法三国干涉还辽,日本向中国索要赎辽费,依此为契机,列强掀起瓜分中国的狂潮。

改正:__________________________________________________________________________

【 】(2)邹容的《猛回头》和《警世钟》等作品促进了民族民主革命思想的传播,对人们起来推翻清朝统治起到了鼓舞作用。

改正:__________________________________________________________________________

【 】(3)八国联军从天津向北京进犯的过程中,遭到义和团在廊坊一带的阻击,联军死伤多人,被迫撤回天津。

改正:__________________________________________________________________________

【 】(4)19世纪70年代阿古柏率军侵占新疆,清政府派曾国藩为钦差大臣,收复新疆。

改正:__________________________________________________________________________

三、材料解析题

22. 中国近代史是一部反抗外来侵略、救亡图存的抗争史,中华民族日渐觉醒,逐渐凝聚出强大的民族精神,并取得了反侵略斗争的完全胜利。阅读材料,完成下列要求。

材料一:近代列强发动的主要侵华战争和中国人民的反抗斗争

材料二:依中国社会的现状,宜有一个势力集中的党为国民革命运动之大本营,中国现有的党,只有国民党比较是一个国民革命的党,同时依社会各阶级的现状,很难另造一个比国民党更大更革命的党,即能造成,也有使国民革命势力不统一不集中的结果……工人阶级尚未强大起来,自然不能产生一个强大的共产党--一个大群众的党,以应目前革命之需要。

——摘自《中共中央文件选集》

材料三:中华儿女不分民族、阶层、党派、宗教,也不分工、农、兵、学、商各行各业以至海外侨胞,都聚集在抗日民族统一战线旗帜下,汇成全民族抗战洪流,不仅是中华民族觉醒的集中表现,更是中华民族不可战胜的保证。

——摘自《人民日报》

请回答:

(1) 材料一中西方列强发动两次鸦片战争的根本原因是什么?旧民主主义革命时期,面对西方列强的侵略,中国人民的历次反抗斗争呈现怎样的共同特点?

(2) 根据材料二并结合所学知识,分析共产党是如何促成“一个势力集中的党”出现的?“国民革命运动”取得怎样的成果?

(3) 根据材料三并结合所学知识,归纳“全民族抗战洪流”有哪些具体表现?综上所述,你对“中国人民的反抗斗争”有何认识?

23. 阅读材料,回答问题。

材料一从清政府自身的角度看,洋务运动是一场自救运动。…….从社会发展的角度看,洋务运动则是一次较低层次的近代化运动。即使它自身有很多弊病,但作为中国近代化的最早尝试,它深刻动摇了传统农业社会的经济结构。…这也意味着长期适用于农业社会和自然经济的中国传统文化,必须努力适应刚刚起步不久的资本主义工业社会和商品经济的要求。

材料二梁启超说:李鸿章只知有洋务,而不如有国务……其于西国所以富强之原,忙乎来有闻焉,以为吾中国之政教文物风俗,无一不优于他国,所不及者,唯枪耳,炮耳,船耳,铁路耳,机器耳。吾但学此,而不务之能事毕。

材料三中华民国建立后,一批中国无进知识分子清醒地认识到,要从根本上改造中国,首先必须使国民在思想文化上有一个根本的转变,他们向孔复古的逆流展开猛烈进攻,从而在社会上掀起一股生气勃的思想解放潮流。

(1) 据材料一,概括指出洋务运动对我国文化发展的影响。结合所学知识,谈谈你对“洋务运动是一场自救运动”的理解。

(2) 据材料二,概括指出梁启超对洋务运动的观点,基于这一观点,梁启超等人发动了一场什么运动?

(3) 据材料三并结合所学知识,你如何评价这场”生气勃勃的思想解放潮流”?

24. 近代芜湖的变迁见证了历史发展过程。

【芜湖海关】

材料一:《清光绪十年芜湖口岸贸易论略》中说:本埠贸易跌落之项正多,然购买鸦片,一年之中,络绎不绝,进口量为本埠开关以来之最高纪录,净重3600担。……芜湖区域吸鸦片烟者占大多数,且常增加,将来此项贸易,尚有继续发展之可能也。

--摘自张家康《风雨沧桑中的近代芜湖海关》

(1) 根据材料一概括芜湖海关的一项重要贸易业务。哪次战争使清政府被迫承认这项业务的合法化?

【机器砻坊】

材料二:益新面粉厂始创于1897年。全称开始为“芜湖益新米面机器公司”,…简称益新公司,民间则习惯称呼其为“芜湖面粉厂”、“机器砻坊”、“大砻坊”。

--摘自陈俊《甲午战后安徽近代工业的肇起》

(2) 根据材料二说明甲午中日战争中国民间出现了怎样的进步思潮?这一时期帝国主义国家对中国经济侵略方式发生了怎样的变化?

【天主教堂】

材料三:1891年.安徽芜湖爆发了民众焚毁教堂产业,攻击英国领事馆的反洋教事件。光绪朝政府为应对案发后洋人们的各种要求与抗议,作出了缉凶犯、惩官员、议赔偿、整饬江防等举措。

--摘自方华玲《清末教案的政府应付--以“芜湖教案”为例》

(3) 根据材料三结合所学知识指出“芜湖教案”发生的时代背景。

(4) 上述芜湖的历史变迁体现了中国近代社会性质发生了什么变化?

25. 近代史既是一部饱受列强侵略的抗争史,又是一部民族意识的觉醒史。阅读材料,回答问题。

【民族意识萌发】

材料一:某学者曾论述:鸦片战争逐渐打破了中国人固守传统“夷夏之辩”和“天朝上国”的观念,开始提出“开眼看世界”、“师夷长技以制夷”等思想。

【民族意识觉醒】

材料二:辛亥革命老人吴玉章回忆说:“我还记得甲午战败的消息传到我家乡的时候,我和我的二哥曾经痛哭不止。……这真是空前未有的亡国条约!它使全中国都为之震动。从前我国还只是被西方大国打败过,现在竟被东方小国打败了,而且失败得那样惨,条约又订得那样苛刻,这是多么大的耻辱啊!”

——摘编自吴玉章:《辛亥革命》,人民出版社

【民族意识升华】

材料三:毛泽东在《实践论》中所说:“中国人民对于帝国主义的认识也是这样。第一阶段是表面的感性的认识阶段,表现在太平天国运动和义和团运动等笼统的排外主义的斗争上。第二阶段才进到理性的认识阶段,看出了帝国主义内部和外部的各种矛盾,并看出了帝国主义联合中国买办阶级和封建阶级以压榨中国人民大众的实质,这种认识是从一九一九年五四运动前后才开始的。”

——摘编自《毛泽东选集》第1卷

【民族意识高涨】

材料四:晏阳初所说:“几千年来,中国人所怀抱的观念是‘天下’,是‘家族’,近代西方的民族意识和国家观念,始终没有打入我们老百姓的骨髓里。直到现在,敌顽攻进来的巨炮和重弹,轰醒了我们的民族意识,……才激发了我们的全面抗御、同仇敌忾的精神,我们从亡国灭种的危机中,开始觉悟了中国民族的整个性和不可分性。……这是民族自觉史的开端,是真正的新中国国家的序幕。”

——摘编自晏阳初《农民抗战的发动》《大公报》1937年10月11日

(1) 根据材料一结合所学知识指出付诸近代“师夷长技以制夷”的实践是什么?该“实践”在近代地位如何?

(2) 根据材料二概括令吴玉章感到“耻辱”的原因。蒙受“耻辱”后刺激国人在政治领域开启哪些探索?

(3) 从材料三概括五四运动前后中国人民对于帝国主义的认识发生怎样的变化?

(4) 材料四所说的中国面临“亡国灭种的危机”具体指的是什么事件?如何理解“这是民族自觉史的开端,是真正的新中国国家的序幕”这句话?

答案和解析

1.【答案】C

【解析】C.题干体现的是甲午战争大大加深了中国的半殖民地化,刺激了列强的侵略,掀起了瓜分中国的狂潮。资产阶级维新派试图通过变法以救亡图存。故C正确。

AB.与“瓜分中国”不符。故AB错误。

D.与“外国势力开始‘瓜分中国’”不符。故D错误。 故选C。

2.【答案】C

【解析】结合所学知识可知,1842年,中国鸦片战争清政府战败,被迫签订了《南京条约》,中国开始从封建社会逐步沦为半殖民地半封建社会。鸦片战争是中国近代史的开端。1895年,甲午中日战争,清政府战败,被迫签订《马关条约》,使外国侵略势力进一步深入中国腹地,大大加深了中国半殖民地化程度。

1901年,八国联军侵华战争,清政府战败,被迫签订《辛丑条约》,使清政府完全成为帝国主义统治中国的工具,中国完全沦为半殖民地半封建社会。故图示显示的材料,表现得是中国逐步沦为半殖民地半封建社会的过程。故选:C。

3.【答案】C

【解析】《“China”被撕裂》反映的是甲午中日战争后帝国主义掀起瓜分中国狂潮。1895年日本强迫清政府签订《马关条约》。《马关条约》的签订大大加深了中国的半殖民地化程度。《马关条约》签订后,列强在中国掀起了抢夺利权、强租海港、划分“势力范围”的瓜分中国狂潮。ABD不符合题意,排除。 故选:C。

4.【答案】D

【解析】A.公车上书拉开了维新变法运动的序幕,故A错误。

B.维新变法得到光绪帝的支持,但是以慈禧为首的顽固派坚决反对。且维新人士创办报刊的结果,是传播了变法理念和西方学说。故排除B。

C.光绪颁布“明定国是”诏书,标志着“百日维新”的开始,故排除C。

D.慈禧太后发动戊戌政变,废除了变法的各项政策,戊戌六君子被杀,康梁逃亡海外,戊戌变法最终失败。故D正确。故选D。

5.【答案】A

【解析】A.据“中国人并不像我迄今为止所相信的那样,他们很少怯懦,而更多的却是爱国心和信念”可知,题干强调义和团运动表现出的爱国主义和民族精神,故A正确。

BC.这两项不符合史实,故排除BC。

D.该项与题干内容不符合,故排除D.

6.【答案】A

【解析】由“甲午战争前”结合所学,甲午中日战争,中国战败,签订《马关条约》,《马关条约》允许日本在华投资设厂,其他列强援引“利益均沾”的条款,争先恐后在中国开设工厂。可知,A符合题意。 故选:A。

7.【答案】C

【解析】C.依据“我国……被东方的小国打败了”可知,“小国”是指日本。1894~1895年,日本发动了侵略中国的甲午中日战争,中国战败,签订了丧权辱国的《马关条约》,中国割地、赔款、允许日本在中国开设工厂等,大大加深了中国的半殖民地化程度。故C正确。

ABD.1840~1842年,英国发动了侵略中国的鸦片战争,1856~1860年,英法联军又发动了侵略中国的第二次鸦片战争,英法都是西方大国;八国联军侵华战争是多国打败了中国。故ABD错误。

故选C。

8.【答案】B

【解析】由材料信息“江南制造总局”可知,这与洋务运动有关。江南制造总局翻译馆开办期间,销售西书83454本。另据1878年汇编的《译书事略》,西书主要涉及技术工程领域。读西书、求西学的时尚新风反映了洋务运动将学习西学付诸“自强”实践。洋务运动是一次失败的封建统治者的自救运动。它虽然没有使中国走上富强之路,但它引进了西方先进的科学技术,使中国出现了第一批近代工业企业,一定程度上抵制了外国经济势力在中国的扩张,刺激了中国资本主义的发展,在客观上为中国近代企业积累了生产经验,推动了中国近代化的进程,是中国近代化的开端。

故选:B。

9.【答案】D

【解析】D.中国进行的近代化探索的过程有三个层次:一是学习西方的技术即器物阶段,由地主阶级洋务派掀起了师夷长技的自救运动——洋务运动;第二是学习西方的政治制度即政治民主化,典型事件为戊戌变法和辛亥革命。第三是学习西方的思想文化,先进知识分子以民主科学为武器,发动了新文化运动。故D正确。

ABC.表述均绝对化,不符合史实。排除ABC。

故选D。

10.【答案】A

【解析】A.《时局图》反映的是甲午战争后,帝国主义瓜分中国的狂潮。作者题字曰“国民知醒宜今醒,莫待土分裂似瓜”,正是对国民的严肃警醒。故A正确。

B.沙皇俄国侵占中国东北、西北大片领土是在第二次鸦片战争时期,故排除B。

C.谢缵泰不是中国民主革命的先行者,故排除C。

D.说法完全不符合当时的史实,故排除D。故选A。

11.【答案】A

【解析】本题考查近代西方列强的侵略。据材料“ 19世纪”并结合所学可知,这三场战争分别为鸦片战争、第二次鸦片战争、甲午中日战争,中国自鸦片战争后独立主权逐步丧失,A项正确;“完全解体”说法夸大,三次战争推动自然经济逐步解体,B项错误;甲午中日战争后中国开放重庆、沙市、苏州、杭州为商埠,其中的重庆、沙市不属于沿海地区,C项错误;甲午战前列强侵略以商品输出为主,甲午战后以资本输出为主,D项错误。

12.【答案】B

【解析】本题考查甲午中日战争。据材料信息“转身向东,向打败自己的敌人学习”可知,材料中的“战败”指中国在甲午中日战争中失败。这次失败使中国开始在政治制度上觉醒,维新派掀起了戊戌变法运动。故选B。

13.【答案】C

【解析】19世纪60年代洋务运动开始,创办了一批军事工业、民用工业,维新派认为西方的技术与制度是统一的,主张学习西方政治制度,开展维新变法运动,故选C;1839年虎门销烟,1840年第一次鸦片战争,A项时间不符合题意,排除;太平天国运动是1851年洪秀全领导的农民起义,不符合“从19世纪60年代起”“清政府创办了一批军事工业、民用工业”,排除B;1894年甲午中日战争爆发,不符合“从19世纪60年代起”,排除D。

14.【答案】A

【解析】通过图表分析可知,图中时间、人物和口号,分别对应的是以曾国藩为代表的洋务运动,以康有为为代表的的戊戌变法,以孙中山为代表的辛亥革命,以陈独秀为代表的的新文化运动,这正是中国近代化的四次探索,A符合题意。B、C、D三个选项,表格中体现不出。

15.【答案】B

【解析】由材料“皇帝的方向是正确的,但是他的顾问康有为和其他人等都缺乏工作经验,简直是以好心肠扼杀了进步。他们把足够九年吃的东西,不顾它的胃量和消化能力,在三个月内都填塞给它吃了”可知,赫德认为戊戌变法失败的主要原因是维新派政治经验不足且急于求成。只有B项与材料相符。

16.【答案】D

【解析】A.中国社会半殖民地化程度大大加深说的是甲午中日战争,故A错误。

B.中国开始沦为半殖民地半封建社会说的是鸦片战争,故B错误。

C.中国半殖民地化进一步加深是第二次鸦片战争的影响,故C错误。

D.依据图片“八个强者打以弱者”可知,此事件是八国联军侵华战争。结合所学,1900年爆发的八国联军侵华战争,清政府战败,被迫与八国联军在1901年签订了《辛丑条约》,使中国完全陷入了半殖民地半封建社会的深渊,清政府变成了“洋人的朝廷”,故D正确。

故选D。

17.【答案】A

【解析】分析材料历史学家费正清在《中国:传统与变迁》中的内容可知,体现了外国列强掀起了瓜分中国的狂潮,大大加深了中国的民族危机,为挽救民族危亡,一部分先进的中国人不断进行着近代化历程的艰难探索,其中地主阶级的重大活动有地主阶级洋务派领导的洋务运动,BCD属于材料反映出“中国战败”的影响,材料没有体现中国开始沦为半殖民地半封建社会,A符合题意。故选A。

18.【答案】A

【解析】据题干“自1840年鸦片战争爆发以来,列强凭借坚船利炮,强迫清政府签订了《南京条约》《马关条约》《辛丑条约》等不平等条约。”结合所学可知,协定关税,破坏了中国的关税主权是《南京条约》的影响;开设工厂,便利了列强资本输出是《马关条约》的影响;清政府完全沦为了列强统治中国的工具是《辛丑条约》的影响。故这三个条约对中国影响的共同点是巨额赔款,加重人民的经济负担。 故选:A。

19.【答案】A

【解析】根据材料中的“《辛丑条约》……在晚清最后十年里,促成社会矛盾的进一步激化”,然后结合所学知识可知,1901年《辛丑条约》进一步加强了帝国主义对中国的全面控制和掠夺,表明清政府已完全成为帝国主义统治中国的工具,标志着中国已完全沦为半殖民地半封建社会,促进社会矛盾的进一步激化,从而引发以孙中山为首的资产阶级革命派发起旨在推翻清朝专制帝制、建立共和政体的全国性革命,所以A项符合题意;鸦片战争后,使中国社会性质开始发生变化,所以B项不符合题意;义和团运动爆发是在《辛丑条约》签订之前,所以C项不符合题意;甲午中日战争后,签订《马关条约》,使中国社会面临被瓜分的危机,所以D项不符合题意。 故选:A。

20.【答案】A

【解析】①②④⑤.1905年,清政府废除了沿用一千三百多年的科举制度。所以1908年不可能有赶考的士子;《辛丑条约》规定,北京东交民巷为使馆界,允许各国派兵驻扎,不允许中国人居住,所以何先生不可能到东交民巷看望父母;1911年辛亥革命后,出现了握手、鞠躬礼。题中的1908年,是不可能的;1911年辛亥革命后,南京临时政府颁布了剪辫、易服和废止缠足等法令。题中的 1908年,不可能出现清军见到剪了辫子的就重点盘查(且革命党人,主要在南方活动,而不是北方的京城),故①②④⑤错误。

③.京师大学堂作为戊戌变法的“新政”之一,创办于1898年7月3日,是中国近代第一所国立大学,标志着中国近代国立高等教育的开端。1912年5月,京师大学堂改名为北京大学,故③正确。

故选A。

21.【答案】(1)× 把“《北京条约》”改为“《马关条约》”。

(2)× 把“邹容”改为“陈天华”。

(3)√。

(4)× 把“曾国藩”改为“左宗棠。

22.【答案】【小题1】打开中国市场。地主阶级、农民阶级、资产阶级都进行了积极探索,可是结果都失败了,都没能改变中国半殖民地半封建社会的性质。

【小题2】召开中共三大,决定中国共产党以个人名义加入国民党,以促成民主战线的建立。基本上推翻了北洋军阀的统治。

【小题3】国共两党建立抗日民族统一战线,实行全民族抗战。中国人民有些伟大的爱国情怀和坚韧不拔的民族精神;只有中国共产党才能救中国,才能改变中国。

23.【答案】【小题1】(1)洋务运动由于办理洋务的需要,开始兴办新式学校,派遣学生出国留学,推动了中国近代教育和文化的产生。洋务运动的根本目的是维护清政府的统治,因此“洋务运动是一场自救运动”。

(2)由“梁启超说:李鸿章只知有洋务,而不如有国务……其于西国所以富强之原,忙乎来有闻焉,以为吾中国之政教文物风俗,无一不优于他国,所不及者,唯枪耳,炮耳,船耳,铁路耳,机器耳。吾但学此,而不务之能事毕。”可以看出,梁启超认为洋务运动只学习西方先进技术,没有认识到先进的政治制度是西方富强的根源,必将失败。基于这一观点,梁启超等人发动了戊戌变法运动。

(3)依据所学,材料三“生气勃勃的思想解放潮流”指的是新文化运动。新文化运动动摇了封建道德礼教的统治地位,使中国人接受了一次民主与科学洗礼,为五四运动的爆发起了思想宣传和铺垫作用是一次伟大的思想解放运动,但新文化运动对中国传统文化看法带有一定片面性。

故答案为:

(1)推动了中国近代教育和文化的产生;洋务运动的根本目的是维护清政府的统治。

(2)梁启超认为洋务运动只学习西方先进技术,没有认识到先进的政治制度是西方富强的根源,必将失败;戊戌变法运动。

(3)新文化运动动摇了封建道德礼教的统治地位,使中国人接受了一次民主与科学洗礼,为五四运动的爆发起了思想宣传和铺垫作用是一次伟大的思想解放运动,但新文化运动对中国传统文化看法带有一定片面性。

24.【答案】【小题1】业务:鸦片贸易;战争:第二次鸦片战争。

【小题2】思潮:实业救国;变化:由商品输出变为资本输出。

【小题3】原因:帝国主义侵略的加剧和外国传教士活动的猖獗;中国人民反对帝国主义斗争意识增强。

【小题4】变化:中国由封建社会逐步沦为半殖民地半封建社会。

25.【答案】【小题1】实践:洋务运动。地位:洋务运动是中国近代化的开端。

【小题2】原因:无法接受中国被日本打败,且败得惨烈。探索:戊成变法和辛亥革命。

【小题3】变化:认识从笼统的排外主义的斗争上到看出帝国主义压榨中国人民的实质(或从感性认识到理性认识)。

【小题4】事件:日本发动全面侵华战争。在抗击日本侵略时,中华民族做到了民族的整体性和不可分性,建立抗日民族统一战线,实现了全民族抗战,形成同仇敌忾的精神。

近代化的早期探索与民族危机的加剧

一、单选题

1. 费正清在《中国:传统与变迁》中写道:“中国战败后国门大开。外国势力开始‘瓜分中国’,大清帝国处于任人宰割的地位,而统治阶级则试图通过一种有别于‘自强’的‘改制’以挽救传统的国家与文化。”这“战败”是指()

A. 鸦片战争 B. 第二次鸦片战争 C. 甲午中日战争 D. 八国联军侵华

2. 如图所示是1842年至1901年间中国近代史上的三项条约,以此为线索归纳出的历史主题应该是( )

A. 开始卷入资本主义市场体系的过程 B. 民族工业艰难曲折的发展过程

C. 逐步沦为半殖民地半封建社会的过程 D. 新民主主义革命兴起发展历程

3. 如图《“China”被撕裂》反映的是( )

A. 鸦片战争后西方列强用武力打开中国的大门

B. 第二次鸦片战争后侵略势力由沿海深入内地

C. 甲午中日战争后帝国主义掀起瓜分中国狂潮

D. 八国联军侵华战争使清政府沦为列强的工具

4. 下列事件与结果的搭配,正确的是( )

选项 事件 结果

A 康有为发起公车上书 维新变法思想开始传播

B 维新人士创办报刊、宣传变法 得到上层统治者的大力支持

C 光绪帝颁布“明定国是”诏书 拉开变法维新的序幕

D 慈禧太后发动戊戌政变 戊戌变法失败

5. 八国联军中的英军上校情报官璧阁衔在其《在华一年记》中说:“义和团在优势的敌人面前表现出的勇敢,不断地使我们信服:中国人并不像我迄今为止所相信的那样,他们很少怯懦,而更多的却是爱国心和信念。”这反映了

A. 义和团运动具有反帝爱国性质 B. 八国联军瓜分了中国

C. 清政府坚决反对外来侵略 D. 义和团提出了扶清灭洋口号

6. 据统计,甲午战争前,外资在华设有工厂192家,投资总额近2000万元;甲午战争后的1895-1913年间,外资在华新建厂矿达1366家,其多数资本在10万元以上,投资总额为10215.3万元。出现这一变化的主要原因是( )

A. 列强强迫取得在中国投资办厂的权利 B. 《中华民国临时约法》颁布

C. 美国提出的“门户开放”政策被接受 D. 中国掀起“实业救国”热潮

7. “从前我国还只有被西方打败,现在竟被东方的小国打败了,而且失败得那样惨,条约又订得那样苛刻,这是多么大的耻辱啊!这场战争是 ( )

A. 第一次鸦片战争 B. 八国联军侵华战争

C. 甲午中日战争 D. 第二次鸦片战

8. 据统计,江南制造总局翻译馆开办期间,销售西书83454本。另据1878年汇编的《译书事略》,西书主要涉及技术工程领域。读西书、求西学的时尚新风反映了( )

A. 甲午战争后出现了兴办工业的浪潮 B. 洋务运动将学习西学付诸“自强”实践

C. 戊戌变法在思想方面产生广泛影响 D. 新文化运动利用“科学”思想启迪民智

9. 梁启超说:“近五十年来,中国人渐渐知道自己的不足了……第一期先从机器上感觉不足……第二期是从制度上感觉不足……第三期便从文化根本上感觉不足。”由此得出中国近代化探索的特点是( )

A. 各阶级都参与了探索 B. 道路曲折最终失败

C. 借鉴了各国探索成果 D. 从学器物到学制度再到学文化

10. 晚清人士谢缵泰在甲午战败后绘制了《时局图》警示国人,并题字曰:“沉沉酣睡我中华,哪知爱国即爱家!国民知醒宜今醒,莫待土分裂似瓜”。这反映出甲午战败后( )

A. 民族危机因瓜分狂潮而空前严重 B. 沙俄侵占中国东北、西北大片领土

C. 谢缵泰成为中国民主革命的先行者 D. 日本在中国实施残酷的殖民统治

11. “19世纪三次灾难性的战争使中国受到了巨大的刺激,在这些战争中所遭到的耻辱性失败,迫使中国人打开大门”材料中“三次灾难性的战争”给中国带来的共同影响是 ( )

A. 中国独立主权逐步丧失 B. 使中国自然经济完全解体

C. 战后开放的通商口岸均在沿海地区 D. 列强的侵略以资本输出为主

12. 战败让中国蒙受了巨大损失,唯一值得中国人庆幸的是,失败后的中国没有就此沉沦,没有怨天尤人,而是奋起,坦然承认失败,毫不犹豫转身向东,向打败自己的敌人学习。材料中的“战败”指的是中国在哪场战争中失败 ( )

A. 鸦片战争 B. 甲午中日战争 C. 八国联军侵华战争 D. 日本全面侵华战争

13. 从19世纪60年代起,经过30多年的努力,清政府创办了一批军事工业、民用工业。在这一过程中成长起来的一批近代知识分子却认为西方的技术与制度是统一的,因此他们介绍西方的法律和制度,呼吁从制度上进行变革。材料反映的史实是( )

A. 虎门销烟、第一次鸦片战争 B. 太平天国运动、第二次鸦片战争

C. 洋务运动、维新变法 D. 甲午中日战争、义和团运动

14. 历史图表蕴含着丰富的史料信息。如表反映了当时的中国( )

时间 人物 口号/主张

1861年 曾国藩 自强求富

1898年 康有为 变法革新

1911年 孙中山 民主共和

1915年 陈独秀 民主科学

A. 进行近代化探索 B. 摆脱了民族危机 C. 赢得了民族独立 D. 实现了国家富强

15. 赫德于1898年10月24日在《致马士函》中说:“皇帝的方向是正确的,但是他的顾问康有为和其他人等都缺乏工作经验,简直是以好心肠扼杀了进步他们把足够九年吃的东西,不顾它的胃量和消化能力,在三个月内都填塞给它吃了。”赫德认为戊戌变法失败的主要原因是( )

A. 缺乏广泛的群众基础 B. 维新派政治经验不足且急于求成

C. 顽固守旧势力过于强大 D. 将变法的希望寄托在光绪帝身上

16. 近代以来,腐朽的清政府多次被西方列强“惩罚”。观察下图漫画《“惩罚”中国》,此次中国被“惩罚”导致了( )

八个强者打一弱者

A. 中国社会半殖民地化程度大大加深 B. 中国开始沦为半殖民地半封建社会

C. 中国半殖民地化程度进一步加深 D. 中国完全沦为半殖民地半封建社会

17. 历史学家费正清在《中国:传统与变迁》中写道:“中国战败后国门大开。外国势力开始‘瓜分中国’,大清帝国处于任人宰割的地位,而统治阶级则试图通过一种有别于‘自强’的‘改制’以挽救传统的国家与文化。”材料反映出“中国战败”的影响不包括( )

A. 中国开始沦为半殖民地半封建社会 B. 大大加深了中国的民族危机

C. 外国列强掀起了瓜分中国的狂潮 D. 刺激中国掀起新的救亡图存运动

18. 自1840年鸦片战争爆发以来,列强凭借坚船利炮,强迫清政府签订了《南京条约》《马关条约》《辛丑条约》等不平等条约。这三个条约对中国影响的共同点是( )

A. 巨额赔款,加重人民的经济负担 B. 协定关税,破坏了中国的关税主权

C. 开设工厂,便利了列强资本输岀 D. 清政府完全沦为列强统治中国的工具

19. 有学者说:“《辛丑条约》使中国社会的每一个人都承受了赔款之苦,在晚清最后十年里,促成社会矛盾的进一步激化。”据此可知,《辛丑条约》的签订( )

A. 推动辛亥革命的发生 B. 使中国社会性质开始发生变化

C. 导致义和团运动爆发 D. 使中国社会面临被瓜分的危机

20. 某导演筹拍电视剧《1908年北京故事》,剧本中有以下场景,你认为其中有明显历史错误的是( )

①几个来京参加科举考试的读书人正在找客栈住宿

②何先生到东交民巷看望父母

③王先生在街上遇到两个京师大学堂的学生

④朋友相见多行握手、鞠躬礼

⑤清军到处搜捕革命党人,见到剪了辫子的就重点盘查

A. ①②④⑤ B. ①②④ C. ①②③④ D. ①②⑤

二、辨析改错题

21. 辨别下列史实的正误,在该题前的【】内正确的打“ √”;错误的打“×”,并加以改正。

【 】(1)《北京条约》签订后,由于俄德法三国干涉还辽,日本向中国索要赎辽费,依此为契机,列强掀起瓜分中国的狂潮。

改正:__________________________________________________________________________

【 】(2)邹容的《猛回头》和《警世钟》等作品促进了民族民主革命思想的传播,对人们起来推翻清朝统治起到了鼓舞作用。

改正:__________________________________________________________________________

【 】(3)八国联军从天津向北京进犯的过程中,遭到义和团在廊坊一带的阻击,联军死伤多人,被迫撤回天津。

改正:__________________________________________________________________________

【 】(4)19世纪70年代阿古柏率军侵占新疆,清政府派曾国藩为钦差大臣,收复新疆。

改正:__________________________________________________________________________

三、材料解析题

22. 中国近代史是一部反抗外来侵略、救亡图存的抗争史,中华民族日渐觉醒,逐渐凝聚出强大的民族精神,并取得了反侵略斗争的完全胜利。阅读材料,完成下列要求。

材料一:近代列强发动的主要侵华战争和中国人民的反抗斗争

材料二:依中国社会的现状,宜有一个势力集中的党为国民革命运动之大本营,中国现有的党,只有国民党比较是一个国民革命的党,同时依社会各阶级的现状,很难另造一个比国民党更大更革命的党,即能造成,也有使国民革命势力不统一不集中的结果……工人阶级尚未强大起来,自然不能产生一个强大的共产党--一个大群众的党,以应目前革命之需要。

——摘自《中共中央文件选集》

材料三:中华儿女不分民族、阶层、党派、宗教,也不分工、农、兵、学、商各行各业以至海外侨胞,都聚集在抗日民族统一战线旗帜下,汇成全民族抗战洪流,不仅是中华民族觉醒的集中表现,更是中华民族不可战胜的保证。

——摘自《人民日报》

请回答:

(1) 材料一中西方列强发动两次鸦片战争的根本原因是什么?旧民主主义革命时期,面对西方列强的侵略,中国人民的历次反抗斗争呈现怎样的共同特点?

(2) 根据材料二并结合所学知识,分析共产党是如何促成“一个势力集中的党”出现的?“国民革命运动”取得怎样的成果?

(3) 根据材料三并结合所学知识,归纳“全民族抗战洪流”有哪些具体表现?综上所述,你对“中国人民的反抗斗争”有何认识?

23. 阅读材料,回答问题。

材料一从清政府自身的角度看,洋务运动是一场自救运动。…….从社会发展的角度看,洋务运动则是一次较低层次的近代化运动。即使它自身有很多弊病,但作为中国近代化的最早尝试,它深刻动摇了传统农业社会的经济结构。…这也意味着长期适用于农业社会和自然经济的中国传统文化,必须努力适应刚刚起步不久的资本主义工业社会和商品经济的要求。

材料二梁启超说:李鸿章只知有洋务,而不如有国务……其于西国所以富强之原,忙乎来有闻焉,以为吾中国之政教文物风俗,无一不优于他国,所不及者,唯枪耳,炮耳,船耳,铁路耳,机器耳。吾但学此,而不务之能事毕。

材料三中华民国建立后,一批中国无进知识分子清醒地认识到,要从根本上改造中国,首先必须使国民在思想文化上有一个根本的转变,他们向孔复古的逆流展开猛烈进攻,从而在社会上掀起一股生气勃的思想解放潮流。

(1) 据材料一,概括指出洋务运动对我国文化发展的影响。结合所学知识,谈谈你对“洋务运动是一场自救运动”的理解。

(2) 据材料二,概括指出梁启超对洋务运动的观点,基于这一观点,梁启超等人发动了一场什么运动?

(3) 据材料三并结合所学知识,你如何评价这场”生气勃勃的思想解放潮流”?

24. 近代芜湖的变迁见证了历史发展过程。

【芜湖海关】

材料一:《清光绪十年芜湖口岸贸易论略》中说:本埠贸易跌落之项正多,然购买鸦片,一年之中,络绎不绝,进口量为本埠开关以来之最高纪录,净重3600担。……芜湖区域吸鸦片烟者占大多数,且常增加,将来此项贸易,尚有继续发展之可能也。

--摘自张家康《风雨沧桑中的近代芜湖海关》

(1) 根据材料一概括芜湖海关的一项重要贸易业务。哪次战争使清政府被迫承认这项业务的合法化?

【机器砻坊】

材料二:益新面粉厂始创于1897年。全称开始为“芜湖益新米面机器公司”,…简称益新公司,民间则习惯称呼其为“芜湖面粉厂”、“机器砻坊”、“大砻坊”。

--摘自陈俊《甲午战后安徽近代工业的肇起》

(2) 根据材料二说明甲午中日战争中国民间出现了怎样的进步思潮?这一时期帝国主义国家对中国经济侵略方式发生了怎样的变化?

【天主教堂】

材料三:1891年.安徽芜湖爆发了民众焚毁教堂产业,攻击英国领事馆的反洋教事件。光绪朝政府为应对案发后洋人们的各种要求与抗议,作出了缉凶犯、惩官员、议赔偿、整饬江防等举措。

--摘自方华玲《清末教案的政府应付--以“芜湖教案”为例》

(3) 根据材料三结合所学知识指出“芜湖教案”发生的时代背景。

(4) 上述芜湖的历史变迁体现了中国近代社会性质发生了什么变化?

25. 近代史既是一部饱受列强侵略的抗争史,又是一部民族意识的觉醒史。阅读材料,回答问题。

【民族意识萌发】

材料一:某学者曾论述:鸦片战争逐渐打破了中国人固守传统“夷夏之辩”和“天朝上国”的观念,开始提出“开眼看世界”、“师夷长技以制夷”等思想。

【民族意识觉醒】

材料二:辛亥革命老人吴玉章回忆说:“我还记得甲午战败的消息传到我家乡的时候,我和我的二哥曾经痛哭不止。……这真是空前未有的亡国条约!它使全中国都为之震动。从前我国还只是被西方大国打败过,现在竟被东方小国打败了,而且失败得那样惨,条约又订得那样苛刻,这是多么大的耻辱啊!”

——摘编自吴玉章:《辛亥革命》,人民出版社

【民族意识升华】

材料三:毛泽东在《实践论》中所说:“中国人民对于帝国主义的认识也是这样。第一阶段是表面的感性的认识阶段,表现在太平天国运动和义和团运动等笼统的排外主义的斗争上。第二阶段才进到理性的认识阶段,看出了帝国主义内部和外部的各种矛盾,并看出了帝国主义联合中国买办阶级和封建阶级以压榨中国人民大众的实质,这种认识是从一九一九年五四运动前后才开始的。”

——摘编自《毛泽东选集》第1卷

【民族意识高涨】

材料四:晏阳初所说:“几千年来,中国人所怀抱的观念是‘天下’,是‘家族’,近代西方的民族意识和国家观念,始终没有打入我们老百姓的骨髓里。直到现在,敌顽攻进来的巨炮和重弹,轰醒了我们的民族意识,……才激发了我们的全面抗御、同仇敌忾的精神,我们从亡国灭种的危机中,开始觉悟了中国民族的整个性和不可分性。……这是民族自觉史的开端,是真正的新中国国家的序幕。”

——摘编自晏阳初《农民抗战的发动》《大公报》1937年10月11日

(1) 根据材料一结合所学知识指出付诸近代“师夷长技以制夷”的实践是什么?该“实践”在近代地位如何?

(2) 根据材料二概括令吴玉章感到“耻辱”的原因。蒙受“耻辱”后刺激国人在政治领域开启哪些探索?

(3) 从材料三概括五四运动前后中国人民对于帝国主义的认识发生怎样的变化?

(4) 材料四所说的中国面临“亡国灭种的危机”具体指的是什么事件?如何理解“这是民族自觉史的开端,是真正的新中国国家的序幕”这句话?

答案和解析

1.【答案】C

【解析】C.题干体现的是甲午战争大大加深了中国的半殖民地化,刺激了列强的侵略,掀起了瓜分中国的狂潮。资产阶级维新派试图通过变法以救亡图存。故C正确。

AB.与“瓜分中国”不符。故AB错误。

D.与“外国势力开始‘瓜分中国’”不符。故D错误。 故选C。

2.【答案】C

【解析】结合所学知识可知,1842年,中国鸦片战争清政府战败,被迫签订了《南京条约》,中国开始从封建社会逐步沦为半殖民地半封建社会。鸦片战争是中国近代史的开端。1895年,甲午中日战争,清政府战败,被迫签订《马关条约》,使外国侵略势力进一步深入中国腹地,大大加深了中国半殖民地化程度。

1901年,八国联军侵华战争,清政府战败,被迫签订《辛丑条约》,使清政府完全成为帝国主义统治中国的工具,中国完全沦为半殖民地半封建社会。故图示显示的材料,表现得是中国逐步沦为半殖民地半封建社会的过程。故选:C。

3.【答案】C

【解析】《“China”被撕裂》反映的是甲午中日战争后帝国主义掀起瓜分中国狂潮。1895年日本强迫清政府签订《马关条约》。《马关条约》的签订大大加深了中国的半殖民地化程度。《马关条约》签订后,列强在中国掀起了抢夺利权、强租海港、划分“势力范围”的瓜分中国狂潮。ABD不符合题意,排除。 故选:C。

4.【答案】D

【解析】A.公车上书拉开了维新变法运动的序幕,故A错误。

B.维新变法得到光绪帝的支持,但是以慈禧为首的顽固派坚决反对。且维新人士创办报刊的结果,是传播了变法理念和西方学说。故排除B。

C.光绪颁布“明定国是”诏书,标志着“百日维新”的开始,故排除C。

D.慈禧太后发动戊戌政变,废除了变法的各项政策,戊戌六君子被杀,康梁逃亡海外,戊戌变法最终失败。故D正确。故选D。

5.【答案】A

【解析】A.据“中国人并不像我迄今为止所相信的那样,他们很少怯懦,而更多的却是爱国心和信念”可知,题干强调义和团运动表现出的爱国主义和民族精神,故A正确。

BC.这两项不符合史实,故排除BC。

D.该项与题干内容不符合,故排除D.

6.【答案】A

【解析】由“甲午战争前”结合所学,甲午中日战争,中国战败,签订《马关条约》,《马关条约》允许日本在华投资设厂,其他列强援引“利益均沾”的条款,争先恐后在中国开设工厂。可知,A符合题意。 故选:A。

7.【答案】C

【解析】C.依据“我国……被东方的小国打败了”可知,“小国”是指日本。1894~1895年,日本发动了侵略中国的甲午中日战争,中国战败,签订了丧权辱国的《马关条约》,中国割地、赔款、允许日本在中国开设工厂等,大大加深了中国的半殖民地化程度。故C正确。

ABD.1840~1842年,英国发动了侵略中国的鸦片战争,1856~1860年,英法联军又发动了侵略中国的第二次鸦片战争,英法都是西方大国;八国联军侵华战争是多国打败了中国。故ABD错误。

故选C。

8.【答案】B

【解析】由材料信息“江南制造总局”可知,这与洋务运动有关。江南制造总局翻译馆开办期间,销售西书83454本。另据1878年汇编的《译书事略》,西书主要涉及技术工程领域。读西书、求西学的时尚新风反映了洋务运动将学习西学付诸“自强”实践。洋务运动是一次失败的封建统治者的自救运动。它虽然没有使中国走上富强之路,但它引进了西方先进的科学技术,使中国出现了第一批近代工业企业,一定程度上抵制了外国经济势力在中国的扩张,刺激了中国资本主义的发展,在客观上为中国近代企业积累了生产经验,推动了中国近代化的进程,是中国近代化的开端。

故选:B。

9.【答案】D

【解析】D.中国进行的近代化探索的过程有三个层次:一是学习西方的技术即器物阶段,由地主阶级洋务派掀起了师夷长技的自救运动——洋务运动;第二是学习西方的政治制度即政治民主化,典型事件为戊戌变法和辛亥革命。第三是学习西方的思想文化,先进知识分子以民主科学为武器,发动了新文化运动。故D正确。

ABC.表述均绝对化,不符合史实。排除ABC。

故选D。

10.【答案】A

【解析】A.《时局图》反映的是甲午战争后,帝国主义瓜分中国的狂潮。作者题字曰“国民知醒宜今醒,莫待土分裂似瓜”,正是对国民的严肃警醒。故A正确。

B.沙皇俄国侵占中国东北、西北大片领土是在第二次鸦片战争时期,故排除B。

C.谢缵泰不是中国民主革命的先行者,故排除C。

D.说法完全不符合当时的史实,故排除D。故选A。

11.【答案】A

【解析】本题考查近代西方列强的侵略。据材料“ 19世纪”并结合所学可知,这三场战争分别为鸦片战争、第二次鸦片战争、甲午中日战争,中国自鸦片战争后独立主权逐步丧失,A项正确;“完全解体”说法夸大,三次战争推动自然经济逐步解体,B项错误;甲午中日战争后中国开放重庆、沙市、苏州、杭州为商埠,其中的重庆、沙市不属于沿海地区,C项错误;甲午战前列强侵略以商品输出为主,甲午战后以资本输出为主,D项错误。

12.【答案】B

【解析】本题考查甲午中日战争。据材料信息“转身向东,向打败自己的敌人学习”可知,材料中的“战败”指中国在甲午中日战争中失败。这次失败使中国开始在政治制度上觉醒,维新派掀起了戊戌变法运动。故选B。

13.【答案】C

【解析】19世纪60年代洋务运动开始,创办了一批军事工业、民用工业,维新派认为西方的技术与制度是统一的,主张学习西方政治制度,开展维新变法运动,故选C;1839年虎门销烟,1840年第一次鸦片战争,A项时间不符合题意,排除;太平天国运动是1851年洪秀全领导的农民起义,不符合“从19世纪60年代起”“清政府创办了一批军事工业、民用工业”,排除B;1894年甲午中日战争爆发,不符合“从19世纪60年代起”,排除D。

14.【答案】A

【解析】通过图表分析可知,图中时间、人物和口号,分别对应的是以曾国藩为代表的洋务运动,以康有为为代表的的戊戌变法,以孙中山为代表的辛亥革命,以陈独秀为代表的的新文化运动,这正是中国近代化的四次探索,A符合题意。B、C、D三个选项,表格中体现不出。

15.【答案】B

【解析】由材料“皇帝的方向是正确的,但是他的顾问康有为和其他人等都缺乏工作经验,简直是以好心肠扼杀了进步。他们把足够九年吃的东西,不顾它的胃量和消化能力,在三个月内都填塞给它吃了”可知,赫德认为戊戌变法失败的主要原因是维新派政治经验不足且急于求成。只有B项与材料相符。

16.【答案】D

【解析】A.中国社会半殖民地化程度大大加深说的是甲午中日战争,故A错误。

B.中国开始沦为半殖民地半封建社会说的是鸦片战争,故B错误。

C.中国半殖民地化进一步加深是第二次鸦片战争的影响,故C错误。

D.依据图片“八个强者打以弱者”可知,此事件是八国联军侵华战争。结合所学,1900年爆发的八国联军侵华战争,清政府战败,被迫与八国联军在1901年签订了《辛丑条约》,使中国完全陷入了半殖民地半封建社会的深渊,清政府变成了“洋人的朝廷”,故D正确。

故选D。

17.【答案】A

【解析】分析材料历史学家费正清在《中国:传统与变迁》中的内容可知,体现了外国列强掀起了瓜分中国的狂潮,大大加深了中国的民族危机,为挽救民族危亡,一部分先进的中国人不断进行着近代化历程的艰难探索,其中地主阶级的重大活动有地主阶级洋务派领导的洋务运动,BCD属于材料反映出“中国战败”的影响,材料没有体现中国开始沦为半殖民地半封建社会,A符合题意。故选A。

18.【答案】A

【解析】据题干“自1840年鸦片战争爆发以来,列强凭借坚船利炮,强迫清政府签订了《南京条约》《马关条约》《辛丑条约》等不平等条约。”结合所学可知,协定关税,破坏了中国的关税主权是《南京条约》的影响;开设工厂,便利了列强资本输出是《马关条约》的影响;清政府完全沦为了列强统治中国的工具是《辛丑条约》的影响。故这三个条约对中国影响的共同点是巨额赔款,加重人民的经济负担。 故选:A。

19.【答案】A

【解析】根据材料中的“《辛丑条约》……在晚清最后十年里,促成社会矛盾的进一步激化”,然后结合所学知识可知,1901年《辛丑条约》进一步加强了帝国主义对中国的全面控制和掠夺,表明清政府已完全成为帝国主义统治中国的工具,标志着中国已完全沦为半殖民地半封建社会,促进社会矛盾的进一步激化,从而引发以孙中山为首的资产阶级革命派发起旨在推翻清朝专制帝制、建立共和政体的全国性革命,所以A项符合题意;鸦片战争后,使中国社会性质开始发生变化,所以B项不符合题意;义和团运动爆发是在《辛丑条约》签订之前,所以C项不符合题意;甲午中日战争后,签订《马关条约》,使中国社会面临被瓜分的危机,所以D项不符合题意。 故选:A。

20.【答案】A

【解析】①②④⑤.1905年,清政府废除了沿用一千三百多年的科举制度。所以1908年不可能有赶考的士子;《辛丑条约》规定,北京东交民巷为使馆界,允许各国派兵驻扎,不允许中国人居住,所以何先生不可能到东交民巷看望父母;1911年辛亥革命后,出现了握手、鞠躬礼。题中的1908年,是不可能的;1911年辛亥革命后,南京临时政府颁布了剪辫、易服和废止缠足等法令。题中的 1908年,不可能出现清军见到剪了辫子的就重点盘查(且革命党人,主要在南方活动,而不是北方的京城),故①②④⑤错误。

③.京师大学堂作为戊戌变法的“新政”之一,创办于1898年7月3日,是中国近代第一所国立大学,标志着中国近代国立高等教育的开端。1912年5月,京师大学堂改名为北京大学,故③正确。

故选A。

21.【答案】(1)× 把“《北京条约》”改为“《马关条约》”。

(2)× 把“邹容”改为“陈天华”。

(3)√。

(4)× 把“曾国藩”改为“左宗棠。

22.【答案】【小题1】打开中国市场。地主阶级、农民阶级、资产阶级都进行了积极探索,可是结果都失败了,都没能改变中国半殖民地半封建社会的性质。

【小题2】召开中共三大,决定中国共产党以个人名义加入国民党,以促成民主战线的建立。基本上推翻了北洋军阀的统治。

【小题3】国共两党建立抗日民族统一战线,实行全民族抗战。中国人民有些伟大的爱国情怀和坚韧不拔的民族精神;只有中国共产党才能救中国,才能改变中国。

23.【答案】【小题1】(1)洋务运动由于办理洋务的需要,开始兴办新式学校,派遣学生出国留学,推动了中国近代教育和文化的产生。洋务运动的根本目的是维护清政府的统治,因此“洋务运动是一场自救运动”。

(2)由“梁启超说:李鸿章只知有洋务,而不如有国务……其于西国所以富强之原,忙乎来有闻焉,以为吾中国之政教文物风俗,无一不优于他国,所不及者,唯枪耳,炮耳,船耳,铁路耳,机器耳。吾但学此,而不务之能事毕。”可以看出,梁启超认为洋务运动只学习西方先进技术,没有认识到先进的政治制度是西方富强的根源,必将失败。基于这一观点,梁启超等人发动了戊戌变法运动。

(3)依据所学,材料三“生气勃勃的思想解放潮流”指的是新文化运动。新文化运动动摇了封建道德礼教的统治地位,使中国人接受了一次民主与科学洗礼,为五四运动的爆发起了思想宣传和铺垫作用是一次伟大的思想解放运动,但新文化运动对中国传统文化看法带有一定片面性。

故答案为:

(1)推动了中国近代教育和文化的产生;洋务运动的根本目的是维护清政府的统治。

(2)梁启超认为洋务运动只学习西方先进技术,没有认识到先进的政治制度是西方富强的根源,必将失败;戊戌变法运动。

(3)新文化运动动摇了封建道德礼教的统治地位,使中国人接受了一次民主与科学洗礼,为五四运动的爆发起了思想宣传和铺垫作用是一次伟大的思想解放运动,但新文化运动对中国传统文化看法带有一定片面性。

24.【答案】【小题1】业务:鸦片贸易;战争:第二次鸦片战争。

【小题2】思潮:实业救国;变化:由商品输出变为资本输出。

【小题3】原因:帝国主义侵略的加剧和外国传教士活动的猖獗;中国人民反对帝国主义斗争意识增强。

【小题4】变化:中国由封建社会逐步沦为半殖民地半封建社会。

25.【答案】【小题1】实践:洋务运动。地位:洋务运动是中国近代化的开端。

【小题2】原因:无法接受中国被日本打败,且败得惨烈。探索:戊成变法和辛亥革命。

【小题3】变化:认识从笼统的排外主义的斗争上到看出帝国主义压榨中国人民的实质(或从感性认识到理性认识)。

【小题4】事件:日本发动全面侵华战争。在抗击日本侵略时,中华民族做到了民族的整体性和不可分性,建立抗日民族统一战线,实现了全民族抗战,形成同仇敌忾的精神。

同课章节目录