统编版(2019)必修中外历史纲要(下)第八单元 第18课 冷战与国际格局的演变 课件(共42张ppt)

文档属性

| 名称 | 统编版(2019)必修中外历史纲要(下)第八单元 第18课 冷战与国际格局的演变 课件(共42张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-04-02 17:36:09 | ||

图片预览

文档简介

(共42张PPT)

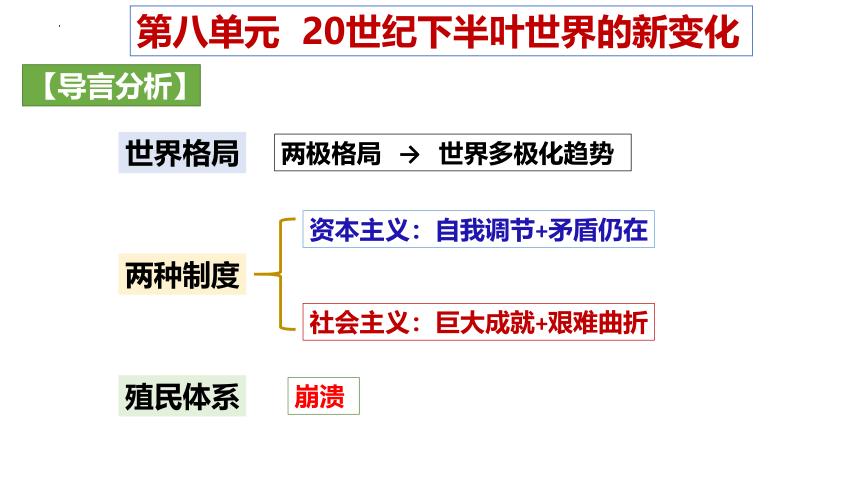

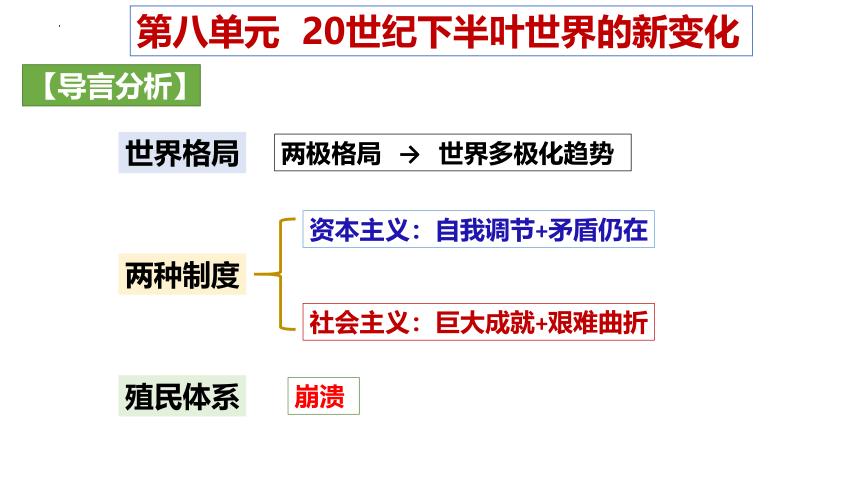

世界格局

两种制度

殖民体系

两极格局 → 世界多极化趋势

资本主义:自我调节+矛盾仍在

社会主义:巨大成就+艰难曲折

崩溃

第八单元 20世纪下半叶世界的新变化

【导言分析】

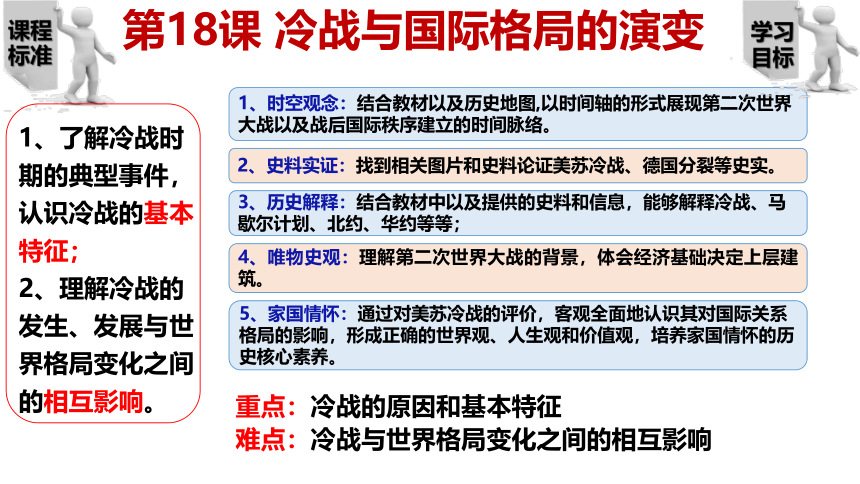

1、时空观念:结合教材以及历史地图,以时间轴的形式展现第二次世界大战以及战后国际秩序建立的时间脉络。

2、史料实证:找到相关图片和史料论证美苏冷战、德国分裂等史实。

3、历史解释:结合教材中以及提供的史料和信息,能够解释冷战、马歇尔计划、北约、华约等等;

4、唯物史观:理解第二次世界大战的背景,体会经济基础决定上层建筑。

5、家国情怀:通过对美苏冷战的评价,客观全面地认识其对国际关系格局的影响,形成正确的世界观、人生观和价值观,培养家国情怀的历史核心素养。

课程标准

学习目标

重点:冷战的原因和基本特征

难点:冷战与世界格局变化之间的相互影响

第18课 冷战与国际格局的演变

1、了解冷战时期的典型事件,认识冷战的基本特征;

2、理解冷战的发生、发展与世界格局变化之间的相互影响。

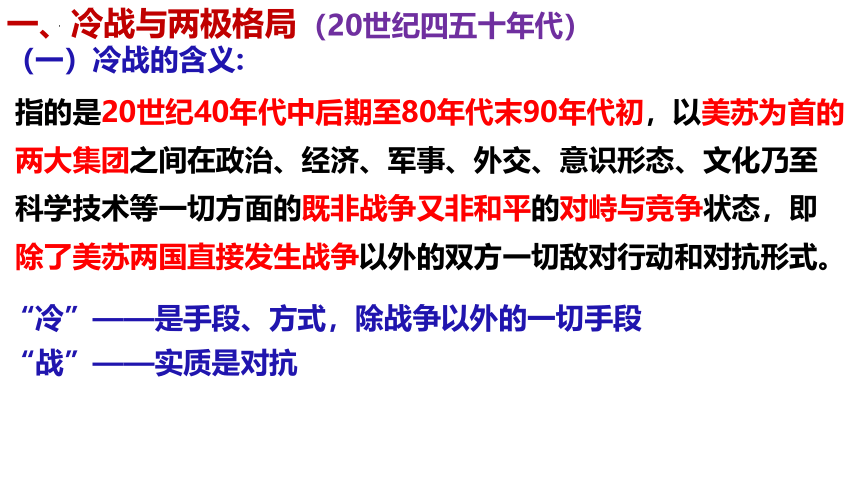

一、冷战与两极格局

(一)冷战的含义:

指的是20世纪40年代中后期至80年代末90年代初,以美苏为首的两大集团之间在政治、经济、军事、外交、意识形态、文化乃至科学技术等一切方面的既非战争又非和平的对峙与竞争状态,即除了美苏两国直接发生战争以外的双方一切敌对行动和对抗形式。

“冷”——是手段、方式,除战争以外的一切手段

“战”——实质是对抗

(20世纪四五十年代)

一、冷战与两极格局

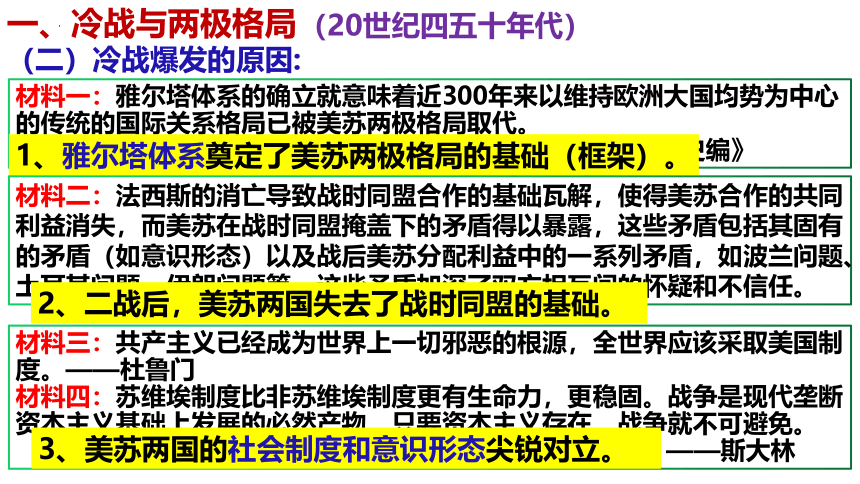

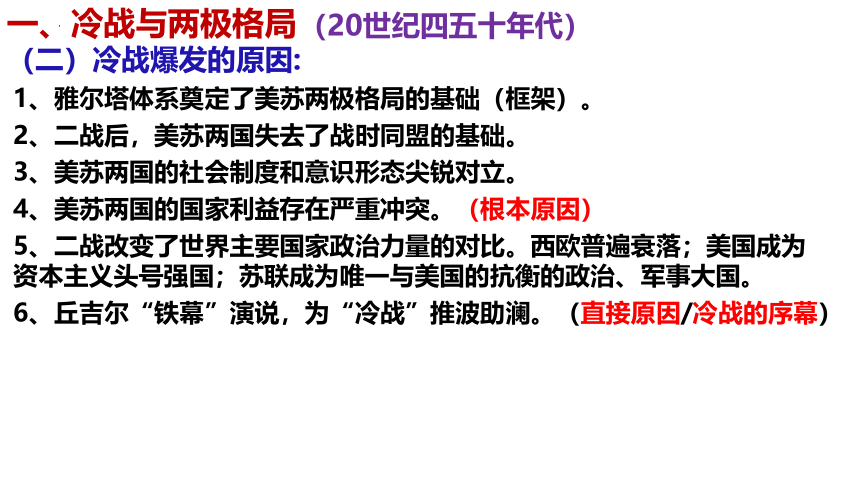

(二)冷战爆发的原因:

(20世纪四五十年代)

材料一:雅尔塔体系的确立就意味着近300年来以维持欧洲大国均势为中心的传统的国际关系格局已被美苏两极格局取代。

——吴于廑、齐世荣主编:《世界史现代史编》

1、雅尔塔体系奠定了美苏两极格局的基础(框架)。

材料二:法西斯的消亡导致战时同盟合作的基础瓦解,使得美苏合作的共同利益消失,而美苏在战时同盟掩盖下的矛盾得以暴露,这些矛盾包括其固有的矛盾(如意识形态)以及战后美苏分配利益中的一系列矛盾,如波兰问题、土耳其问题、伊朗问题等。这些矛盾加深了双方相互间的怀疑和不信任。

2、二战后,美苏两国失去了战时同盟的基础。

材料三:共产主义已经成为世界上一切邪恶的根源,全世界应该采取美国制度。——杜鲁门

材料四:苏维埃制度比非苏维埃制度更有生命力,更稳固。战争是现代垄断资本主义基础上发展的必然产物,只要资本主义存在,战争就不可避免。

——斯大林

3、美苏两国的社会制度和意识形态尖锐对立。

一、冷战与两极格局

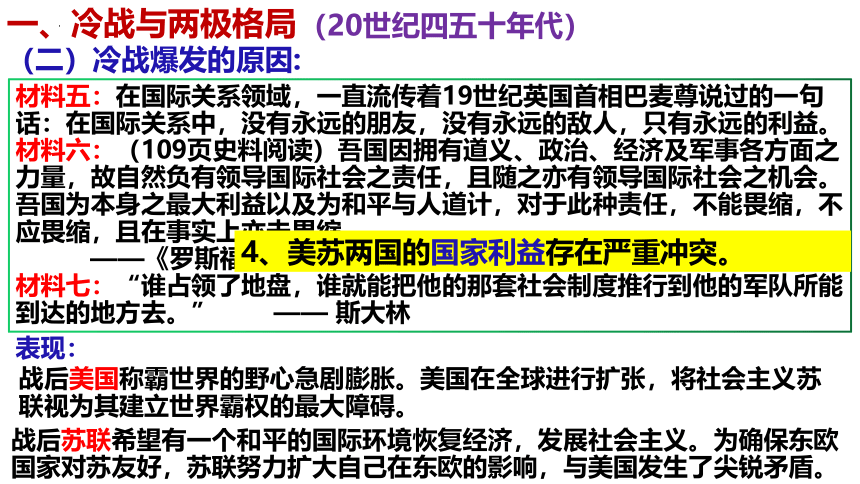

(二)冷战爆发的原因:

(20世纪四五十年代)

材料五:在国际关系领域,一直流传着19世纪英国首相巴麦尊说过的一句话:在国际关系中,没有永远的朋友,没有永远的敌人,只有永远的利益。

材料六:(109页史料阅读)吾国因拥有道义、政治、经济及军事各方面之力量,故自然负有领导国际社会之责任,且随之亦有领导国际社会之机会。吾国为本身之最大利益以及为和平与人道计,对于此种责任,不能畏缩,不应畏缩,且在事实上亦未畏缩。

——《罗斯福在美国外交政策协会发表关于美国外交政策的演说》

材料七:“谁占领了地盘,谁就能把他的那套社会制度推行到他的军队所能到达的地方去。” —— 斯大林

4、美苏两国的国家利益存在严重冲突。

战后美国称霸世界的野心急剧膨胀。美国在全球进行扩张,将社会主义苏联视为其建立世界霸权的最大障碍。

战后苏联希望有一个和平的国际环境恢复经济,发展社会主义。为确保东欧国家对苏友好,苏联努力扩大自己在东欧的影响,与美国发生了尖锐矛盾。

表现:

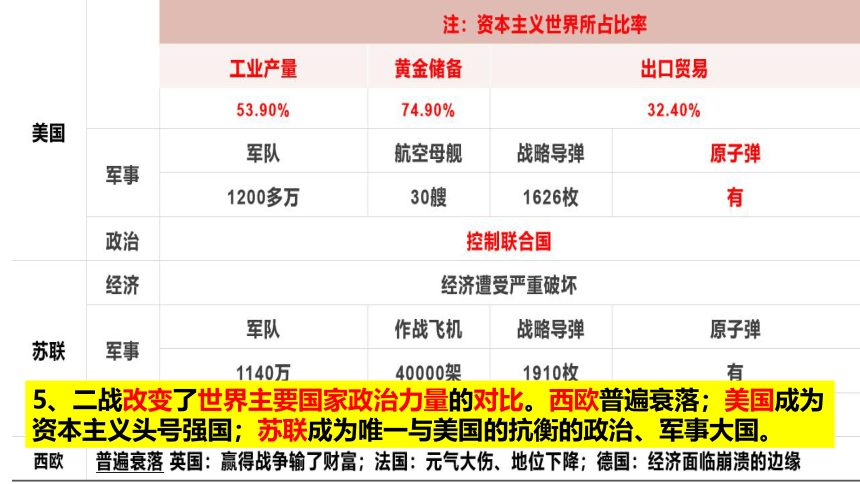

5、二战改变了世界主要国家政治力量的对比。西欧普遍衰落;美国成为资本主义头号强国;苏联成为唯一与美国的抗衡的政治、军事大国。

一、冷战与两极格局

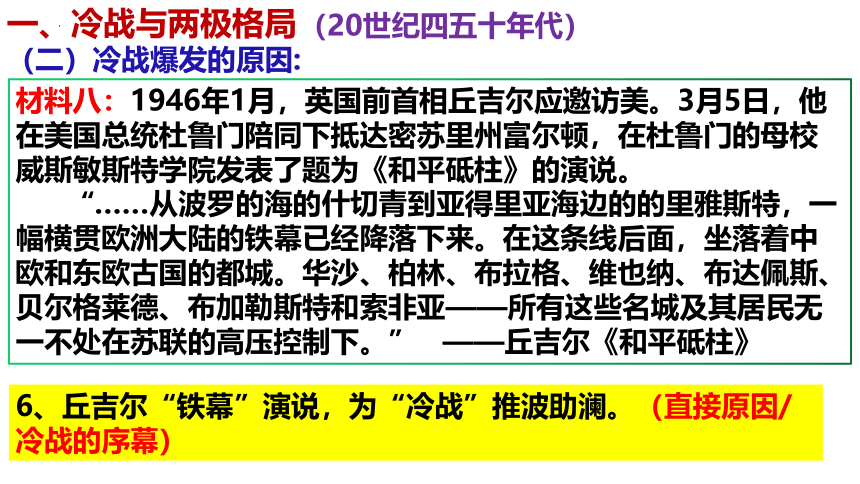

(二)冷战爆发的原因:

(20世纪四五十年代)

材料八:1946年1月,英国前首相丘吉尔应邀访美。3月5日,他在美国总统杜鲁门陪同下抵达密苏里州富尔顿,在杜鲁门的母校威斯敏斯特学院发表了题为《和平砥柱》的演说。

“……从波罗的海的什切青到亚得里亚海边的的里雅斯特,一幅横贯欧洲大陆的铁幕已经降落下来。在这条线后面,坐落着中欧和东欧古国的都城。华沙、柏林、布拉格、维也纳、布达佩斯、贝尔格莱德、布加勒斯特和索非亚——所有这些名城及其居民无一不处在苏联的高压控制下。” ——丘吉尔《和平砥柱》

6、丘吉尔“铁幕”演说,为“冷战”推波助澜。(直接原因/冷战的序幕)

一、冷战与两极格局

(二)冷战爆发的原因:

(20世纪四五十年代)

1、雅尔塔体系奠定了美苏两极格局的基础(框架)。

2、二战后,美苏两国失去了战时同盟的基础。

3、美苏两国的社会制度和意识形态尖锐对立。

4、美苏两国的国家利益存在严重冲突。

5、二战改变了世界主要国家政治力量的对比。西欧普遍衰落;美国成为资本主义头号强国;苏联成为唯一与美国的抗衡的政治、军事大国。

6、丘吉尔“铁幕”演说,为“冷战”推波助澜。(直接原因/冷战的序幕)

(根本原因)

一、冷战与两极格局

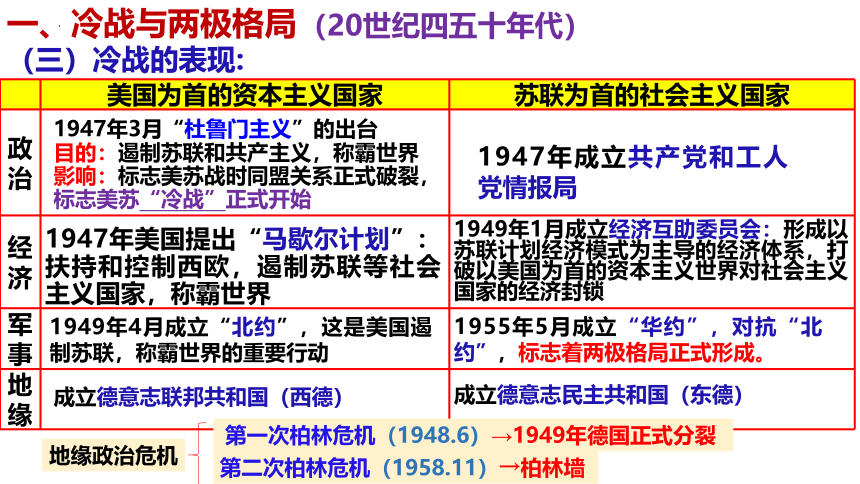

(三)冷战的表现:

(20世纪四五十年代)

美国为首的资本主义国家 苏联为首的社会主义国家

政治

经济

军事

地缘

1947年3月“杜鲁门主义”的出台

目的:遏制苏联和共产主义,称霸世界

影响:标志美苏战时同盟关系正式破裂,标志美苏“冷战”正式开始

1947年成立共产党和工人党情报局

1947年美国提出“马歇尔计划”:扶持和控制西欧,遏制苏联等社会主义国家,称霸世界

1949年1月成立经济互助委员会:形成以苏联计划经济模式为主导的经济体系,打破以美国为首的资本主义世界对社会主义国家的经济封锁

1949年4月成立“北约”,这是美国遏制苏联,称霸世界的重要行动

1955年5月成立“华约”,对抗“北约”,标志着两极格局正式形成。

成立德意志联邦共和国(西德)

成立德意志民主共和国(东德)

第一次柏林危机(1948.6)→1949年德国正式分裂

第二次柏林危机(1958.11)→柏林墙

地缘政治危机

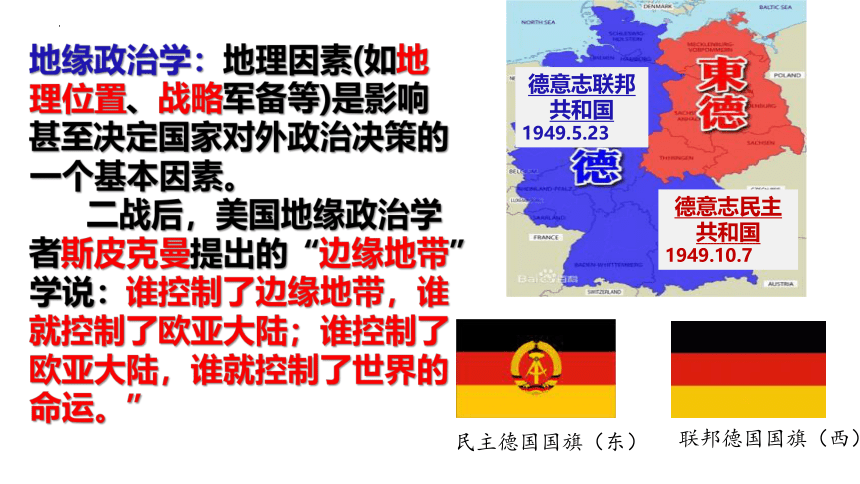

地缘政治学:地理因素(如地理位置、战略军备等)是影响甚至决定国家对外政治决策的一个基本因素。

二战后,美国地缘政治学者斯皮克曼提出的“边缘地带”学说:谁控制了边缘地带,谁就控制了欧亚大陆;谁控制了欧亚大陆,谁就控制了世界的命运。”

德意志联邦共和国

1949.5.23

德意志民主共和国

1949.10.7

民主德国国旗(东)

联邦德国国旗(西)

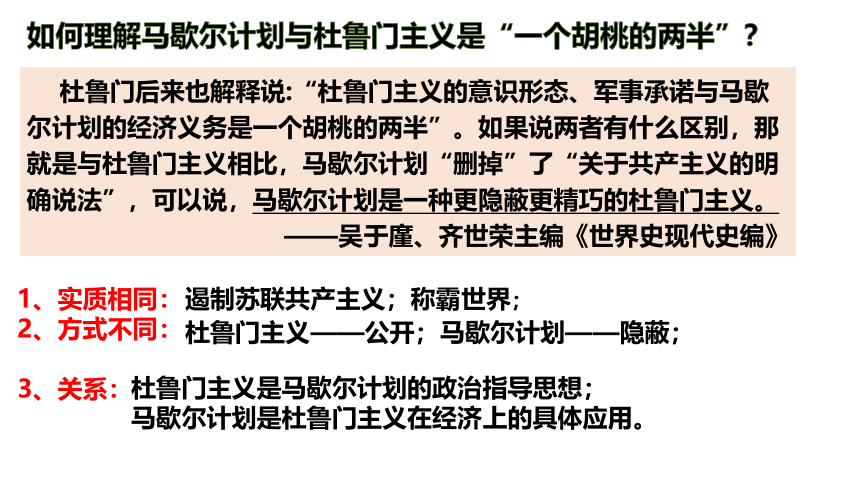

如何理解马歇尔计划与杜鲁门主义是“一个胡桃的两半”?

1、实质相同:

2、方式不同:

3、关系:

遏制苏联共产主义;称霸世界;

杜鲁门主义——公开;马歇尔计划——隐蔽;

杜鲁门主义是马歇尔计划的政治指导思想;

马歇尔计划是杜鲁门主义在经济上的具体应用。

杜鲁门后来也解释说:“杜鲁门主义的意识形态、军事承诺与马歇尔计划的经济义务是一个胡桃的两半”。如果说两者有什么区别,那就是与杜鲁门主义相比,马歇尔计划“删掉”了“关于共产主义的明确说法”,可以说,马歇尔计划是一种更隐蔽更精巧的杜鲁门主义。

——吴于廑、齐世荣主编《世界史现代史编》

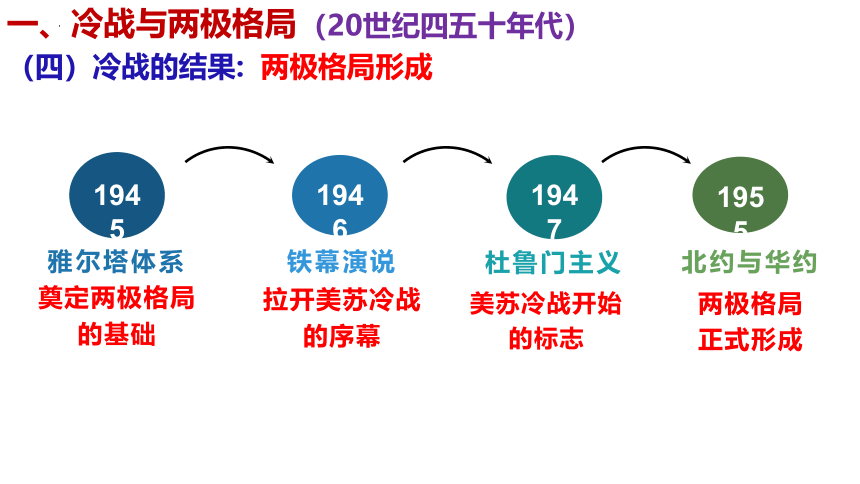

一、冷战与两极格局

(四)冷战的结果:

(20世纪四五十年代)

两极格局形成

奠定两极格局

的基础

雅尔塔体系

1945

拉开美苏冷战

的序幕

铁幕演说

1946

美苏冷战开始

的标志

杜鲁门主义

1947

两极格局

正式形成

北约与华约

1955

一、冷战与两极格局

(四)冷战的结果:

(20世纪四五十年代)

两极格局形成

1、表现:

2、特点:

以美国为首的资本主义阵营和以苏联为首的社会主义阵营相互对峙的世界状态。

(1)两极格局是不对称和不完全的: ①美国及其盟国实力始终强于苏联及其盟国;②有些国家处于两大阵营之外:如印度、印度尼西亚

(2)全面冷战,局部热战:

冷战:朝鲜分裂(1948)、德国分裂(1949)、古巴导弹危机(1962)

热战:朝鲜战争(1950)、越南战争(1961)

一、冷战与两极格局

(五)冷战的影响/两极格局形成的影响:

(20世纪四五十年代)

1、消极:

①“冷战”关系压倒了其他国际关系,造成西欧依靠美国,东欧依赖苏联的局面,世界被分裂为两部分。

②全面对抗,螺旋式上升的军备竞赛,使世界处于核战争的威胁之下。

③为争夺势力范围和世界霸权,全面冷战与局部热战交织,严重威胁世界和平。

④人为划分几个封闭的经济体系,不利于全球经济的发展;擅划他国国界,造成分裂为日后纷争埋下祸根。

2、积极:

①美苏势均力敌,彼此不敢轻易动武,使得近半个世纪没有爆发新的世界大战。

②促使亚非拉发展中国家不结盟运动兴起,第三世界国家开始崛起。③客观上促进了科技的发展。

二、冷战的发展与多极力量的成长

(一)冷战的发展:

(20世纪六七十年代)

20世纪50年代中期以后,东西方关系既有缓和,又有激烈的冷战对抗。

2、表现:

①缓和:美苏展开对话

1956年初,苏联政府向美国政府提出缔结苏美友好合作条约的建议。条约草案中规定有发展和巩固两国人民友好关系的义务;只能用和平方法解决它们的争端,在互利平等基础上发展和加强经济、文化和科学技术

合作,美国政府拒绝了这一建议。

◎赫鲁晓夫访美时会见梦露

1、特点:

二、冷战的发展与多极力量的成长

(一)冷战的发展:

(20世纪六七十年代)

2、表现:

②对抗:发生了第二次柏林危机和古巴导弹危机。

这两次危机虽然没有达到局部热战的程度,但它们所带来的战争特别是核战争的风险是空前严重的。

①缓和:美苏展开对话

1958年11月,苏联要求美、英、法三国在6个月内从西柏林撤军,遭到坚决反对,第二次柏林危机爆发。1961年8月12-13日,东德在西柏林周围拉起一道全长约154千米的路障和铁丝网,后来改建成水泥墙。这就是“柏林墙”。美国对此提出强烈抗议,并派装甲部队来到柏林墙下,与苏联坦克对峙,但双方避免发生直接军事冲突。柏林墙是德国分裂的象征,也是冷战的重要标志性建筑。1989年11月9日,柏林墙轰然倒塌。

▲ 1961年修建柏林墙

(一)冷战的发展

②对抗:

第二次柏林危机

1961年8月15日,负责守卫边界的19岁的东德士兵汉斯 康拉德 舒曼,头上戴着钢盔,身上还背着长枪,突然甩掉步枪大步跃过铁丝网,奔向了西柏林。这个瞬间被当时在场的德国摄影师拍了下来,从此成为冷战时期的最经典照片之一。

东西柏林的白色分界线上,警察在对峙着

美国:海上大封锁

8艘航空母舰

183艘军舰

B52轰炸机

苏联:部署核导弹

1968 核不扩散条约

苏联部署在古巴的导弹射程

古巴导弹危机

②对抗:

尽管我们的阶级对抗是不可调和的,肯尼迪和我在防止军事冲突的问题上,却找到了共同的立场和共同语言 ……苏联不得不解除“战争和核灾难的危险”,这可能会毁灭整个人类,为了保卫世界,我们不得不从古巴撤退。 ——赫鲁晓夫

(一)冷战的发展

二、冷战的发展与多极力量的成长

(二)多级力量的成长:(国际关系的变化)

(20世纪六七十年代)

1、表现:

西方阵营 逐渐分化

社会主义阵营开始瓦解

中国崛起

第三世界 兴起

(1)西欧:欧洲共同体的成立和发展。

(2)日本:经济“起飞”及其要成为“政治大国”的追求(日本的崛起)

(1)原因:苏联的大国主义和民族利己主义。

(2)表现:①东欧国家反对苏联控制的斗争;②中苏关系的破裂。

中国成为国际社会中不可忽视的政治力量。

(1)万隆会议

(2)不结盟运动:兴起于1961年;是发展中国家以独立的政治力量登上国际政治舞台的重要标志;其特点是以不结盟和非集团化为原则

2、影响:

有力冲击了美苏两极格局,推动了世界政治格局的多极化趋势

材料 法国作家维克多·雨果在1849年的巴黎第三届万国和平大会的开幕词中提出了一个响亮的名词——“欧罗巴合众国”,并且预言: “总有一天,到那时,……,所有的欧洲国家,无须丢掉你们各自的特点和闪光的个性,都将紧紧地融合在一个高一级的整体里;到那时,你们将构筑欧洲的友爱关系……”

欧共体建立的原因(背景)

必要性:

①近代以来,各国冲突和战争连绵不断,带来了灾难和痛苦;

②“二战”后西欧的国际地位一落千丈;

③受到来自美、苏两个超级大国的控制和威胁。

④经济发展的必然要求。

可能性:

①欧洲共同的文化遗产和心理认同感;

②欧洲发展水平接近,曾经是世界上最先进的地区;

③法、德两个欧洲大陆宿敌的和解,为欧洲联合奠定基础。

欧共体的建立与发展

开始

形成

发展

欧洲煤钢共同体(1952年)

欧洲经济共同体(1958年)

欧洲原子能共同体(1958年)

欧洲共同体(1967年)

欧洲联盟

(1993年)

经济组织

政治、经济、军事组织

演进趋势:从经济一体化到政治、经济、军事一体化

欧共体建立与发展的过程

日本:经济“起飞”及其要成为“政治大国”的追求

◎日本国民生产总值的增长示意图

日本的经济恢复工作到40年代末已基本结束,……从50年代中期开始,日本经济进入战后持续高速增长时期,1960年国家经济实力上升到世界第五位,1968年以后跃居世界第二位,仅次于美国,并在企业经营规模、劳动生产率和资本装备率方面日渐逼近美国的水平。日本从一个战败国一跃成为世界经济大国。

——王斯德主编《世界通史》

日本谋求政治大国地位

日本崛起原因:

①二战后民主改革,在铲除军国主义的社会经济基础时,进一步消除封建落后因素。

②随着冷战的加剧,美国对日本的援助

③朝鲜战争和越南战争,使日本获得大量美国的军事订单

④制定合乎国情的经济发展战略,发展外向型经济

⑤重视教育

⑥国民经济非军事化

早在60年代末日本成为资本主义第二经济大国时,佐藤政府就提出了“过渡到政治大国”的口号。进入80年代,日本把谋求政治大国作为对外战略的主要目标。中曾根首相在他的故乡发表讲话时说:“要在世界政治中提高日本的发言权,增加日本不仅作为经济大国的份量,而且作为政治大国的份量。”明确提出要从“经济大国”走向“政治大国”。

影响:

①20世纪80年代,日本成为仅次于美国的世界第二经济大国

②使资本主义世界形成了美、日、欧三足鼎立的格局,推动了世界多极化发展

③日本谋求成为政治大国

1970年日本大阪世界博览会上的太阳神塔,象征日本经济的重新崛起

第三世界兴起

第三世界

“第三世界”(The Third World)的概念,最先由法国经济学家阿尔弗雷德·索维于1952年提出,该词来源于法国大革命时期的“第三等级”(Third Estate)。“第三世界”泛指不属于以美苏为首的两大集团的经济不发达的亚非拉和其他地区的发展中国家,20世纪60年代以后被广泛使用。第三世界的崛起是20世纪重要的历史事件之一。它的崛起发端于万隆会议,以不结盟运动为里程碑,以越来越深入地参与国际政治经济新秩序的建立为其作用的体现。

不结盟运动

不结盟运动并非真正意义上的“不结盟”,它是亚非拉新兴独立国家之间的联合自强,抵制美苏两极格局下霸权政策的活动。不结盟不是消极地中立,而是要积极地反对殖民主义和霸权主义,主张用和平共处代替“冷战”。

不结盟运动兴起

原因:

①二战后,民族解放运动兴起,许多国家获得独立

②新独立的广大亚非拉国家为摆脱美苏控制和维护自身的独立

影响:

①推动了民族解放运动深入发展,加速了帝国主义殖民体系的瓦解

②标志着广大发展中国家所构成的政治力量登上历史舞台

③在一定程度上冲击了两极格局

标志:1961年,在南斯拉夫等国的倡议下,第一次不结盟国家和政府首脑会议在贝尔莱德举行。

原则:不结盟 非集团化

任务:反对美苏两个超级大国的霸权主义,同时将建立国际经济新秩序作为不结盟运动的行动纲领。

三、两极格局的瓦解

(一)美苏关系的演变:

(20世纪八九十年代)

时期 特征 表现

20世纪70年代

1985年以后

①1979年,苏联入侵阿富汗,美国再次加强对苏联的遏制。

②美国大搞军事竞赛,实施“战略防御计划”,企图拖垮苏联

美苏首脑多次会晤,建立了多层次对话机制

1987 年,美苏签署《关于消除两国中程和中短程导弹条约》

1991 年,两国签订《美苏关于削减和限制进攻性战略武器条约》

苏联从阿富汗撤军,宣布不再干涉东欧事务,同意两德统一;苏联与中国关系实现了正常化。

日趋紧张(对抗)

走向缓和

①对话:

②裁军:

③战略收缩:

1989年,戈尔巴乔夫访华,苏联与中国关系也实现了正常化。

1989年5月15日,前苏联最高苏维埃主席团主席、苏共中央委员会总书记戈尔巴乔夫应中华人民共和国主席杨尚昆的邀请对中国进行正式访问。这次访问是自1959年以来苏联最高领导人对中国的第一次访问。邓小平与戈尔巴乔夫于5月16日举行会晤,宣布中苏两国关系实现正常化。

三、两极格局的瓦解

(二)两极格局瓦解:

(20世纪八九十年代)

1、标志:

2、原因:

1991年12月26日,苏联解体

材料一:20世界30年代苏联在斯大林时期建立起高度集中的政治经济体制——斯大林体制,在当时极大的促进了苏联社会的发展,但后来逐渐僵化,弊端日益暴露,从20世纪50年代开始,先后有赫鲁晓夫、勃列日涅夫、安德罗波夫和契尔年科进行改革,不但没有突破这一模式,反而使国家陷入危机之中。

材料二:1985年,戈尔巴乔夫就任苏共总书记,开始改革,在经济改革出师不利的情况下,其重点转向政治改革,提出:“人道的、民主的社会主义”路线,其实质是背离了社会主义的资本主义思想路线。取消共产党的领导地位,实行多党制……国内局势失控,苏联迅速走向解体。

①历史(根本):高度集中的政治经济体制的弊端。

②直接原因:戈尔巴乔夫改革背离了社会主义。

三、两极格局的瓦解

(二)两极格局瓦解:

(20世纪八九十年代)

2、原因:

材料三:这些国家没有找到一条适合本国情况的建设社会主义的道路,更多的是照搬苏联的一套做法。这些情况阻碍了这些国家的社会经济发展,伤害了这些国家人民的民族感情,使得社会主义在这些国家不仅没有发挥和显示出应有的优越性,而且声誉受到很大影响。从外部条件来说,苏联“新思维”改革之风,西方“和平演变,的鼓励政策,都对东欧的变化有影响,起了推动作用。

③外部原因:东欧剧变和西方国家的和平演变。

【历史解释】东欧剧变

从20世纪80年代末到90年代初,东欧各个社会主义国家的政治经济制度发生根本性的改变,社会主义制度最终演变为资本主义制度的剧烈动荡。它是东欧社会主义事业的失败,使世界社会主义、共产主义运动陷入低潮。

东欧剧变的实质是东欧各国的社会性质发生改变。

三、两极格局的瓦解

(二)两极格局瓦解:

(20世纪八九十年代)

2、原因:

3、影响:

③外部原因:东欧剧变和西方国家的和平演变。

①历史(根本):高度集中的政治经济体制的弊端。

②直接原因:戈尔巴乔夫改革背离了社会主义。

标志着冷战的结束和雅尔塔体系的终结,加速了世界格局的多极化趋势,有利于世界和平与发展。

新的世界格局尚未形成,多极化趋势不可逆转,目前是“一超多强”。

美苏争霸结束了,美俄关系依然紧张;

冷战结束了,冷战思维依然存在。

三、两极格局的瓦解

(三)当今世界的格局:

(20世纪八九十年代)

20世纪40年代中后期—50年代中期,伴随着美苏两大集团的全面冷战的发生,两极格局也逐渐定型;

50年代中期以后,伴随着冷战进入相持阶段,美苏两极格局动摇,欧洲、日本、中国等世界其他力量中心不断成长,多极化的趋势开始显现;

80年代末90年代初,伴随着东欧剧变及苏联解体,两极格局崩溃,持续近半个世纪的冷战也随之结束。政治格局暂时呈现”一超多强“的局面,世界多极化趋势加强。

探究:综合本课内容,总结冷战的发生、发展与世界格局变化之间有何影响?

第一阶段(1955—20世纪60年代初):

既有缓和,又有紧张,美攻苏守

1.缓和:①1955年与联邦德国建交。②1959年赫鲁晓夫访美。

2.紧张:①1961年第二次柏林危机。②1962年古巴导弹危机。

第二阶段(60年代中-70年代末):

苏攻美守,中美关系正常化

1.1979入侵阿富汗,标志苏联霸权主义政策发展到了顶点,。

2.布雷顿森林体系逐步瓦解,美元地位动摇;美国受经济危机的冲击,侵越战争受到严重挫折,军事力量被苏联赶上,美国在美苏争霸中从战略进攻转为战略防御。

第三阶段(80年代中—90年代初):

美国强硬,苏联全面收缩,中苏关系正常化

1.美苏首脑多次会晤,建立多层次对话机制。

2.签署限制武器、裁军条约。

3.苏联从阿富汗撤军,宣布不再干涉东欧事务,同意两德统一。

拓展延伸:美苏冷战的发展过程

二战后(四五十年代)

六七十年代

八十年代末九十年代初—至今

二战后—至今 国际关系格局的演变

美苏两极对峙格局形成

两极下多极化趋势出现

两极格局瓦解,多极化趋势不可逆转

冷战与国际格局的演变

两极格局的瓦解

冷战结束

冷战的发展与多极化出现,两极格局冲击

冷战开始

两极格局形成

概念、原因

美苏冷战的进程:政治、经济、地缘政治、军事

两极格局正式形成:“北约”与“华约”

冷战的发展

多极力量的成长

特征

表现

缓和:美苏开展对话

对抗:第二次柏林危机、古巴导弹危机

西欧和日本逐渐成为重要的国际力量

东欧反苏、中苏关系破裂

中国崛起

第三世界的兴起

美苏关系的演变:紧张与缓和

苏联与中国的关系也实现了正常化

标志:、苏联解体

影响

体系构建

我们呼吁,各国人民同心协力,构建人类命运共同体……要相互尊重、平等协商、坚决摒弃冷战思维和强权政治,走对话而不对抗、结伴而不结盟的国与国交往新路。 ——习近平十九大报告

1.美国某学者指出:当1945年同盟国击败轴心国,摧毁德意志帝国和日本帝国时,随着另一场战争的开始,世界不得不重建。“重建世界”的主要原因是

A.战后欧洲力图重建其中心地位

B.亚非拉民族解放斗争掀起高潮

C.战后新的经济体系形成刺激了贸易竞争

D.美苏在国家利益和社会制度上的矛盾加剧

2.第二次世界大战后美国对苏联率先挑起了冷战,冷战开始的标志是

A.杜鲁门主义的提出

B.马歇尔计划的实施

C.丘吉尔发表“铁幕”演说

D.北约组织的建立

D

A

3.假如让你写一篇反映美国实行冷战政策的专稿,需要确定一组关键词,请根据有关知识,选出最准确的一组

A.杜鲁门主义、马歇尔计划、经济互助委员会

B.杜鲁门主义、马歇尔计划、北大西洋公约组织

C.“铁幕”演说、马歇尔计划、越南战争

D.朝鲜战争、杜鲁门主义、德国分裂

4.在美苏冷战中,可喻之为苏联的“马歇尔计划”的行动是

A.帮助东欧解放 B.成立华约组织

C.成立经济互助委员会 D.进驻朝鲜半岛

5.1955年,苏联与东欧七国缔结条约,成立华沙条约组织。它的成立标志着

A.冷战正式开始 B.不结盟运动兴起

C.两极对峙格局形成 D.两极格局瓦解

B

C

C

6.20世纪60年代美苏两个大国之间角逐激烈,在美洲发生了古巴导弹危机,对此历史事件说法错误的是

A.苏联首先向古巴运送导弹

B.通过双方的谈判与协商,苏联答应撤走导弹

C.美国出动军队,封锁古巴

D.由于苏联态度强硬,引发了直接武装冲突

7.20世纪90年代初,两极格局瓦解结束了美苏两大集团的对峙。两极格局瓦解的标志是

A.“9·11”事件 B.美国发动伊拉克战争

C.苏联解体 D.不结盟运动兴起

C

D

8、1961年9月,第一次不结盟运动国家首脑会议召开。周恩来总理致电祝贺:“愿会议对亚洲、非洲和拉丁美洲各国人民争取和维护民族独立,反对帝国主义的侵略和干涉,反对新老殖民主义,保卫世界和平事业做出贡献。”这表明

A.中国是不结盟运动的发起国之一

B.不结盟运动奉行非集团的宗旨和原则

C.不结盟运动壮大了社会主义阵营

D.中国与不结盟运动国家有共同的诉求

9、第二次世界大战后的美苏对峙导致了两极对立的世界格局,不过这种局面没有维持很长时间。下列事件中,对美苏两极格局具有冲击作用的有

①日本的崛起 ②欧洲共同体形成 ③不结盟运动兴起④华沙条约组织建立

A.①②④ B.①②③C.①③④ D.②③④

D

B

世界格局

两种制度

殖民体系

两极格局 → 世界多极化趋势

资本主义:自我调节+矛盾仍在

社会主义:巨大成就+艰难曲折

崩溃

第八单元 20世纪下半叶世界的新变化

【导言分析】

1、时空观念:结合教材以及历史地图,以时间轴的形式展现第二次世界大战以及战后国际秩序建立的时间脉络。

2、史料实证:找到相关图片和史料论证美苏冷战、德国分裂等史实。

3、历史解释:结合教材中以及提供的史料和信息,能够解释冷战、马歇尔计划、北约、华约等等;

4、唯物史观:理解第二次世界大战的背景,体会经济基础决定上层建筑。

5、家国情怀:通过对美苏冷战的评价,客观全面地认识其对国际关系格局的影响,形成正确的世界观、人生观和价值观,培养家国情怀的历史核心素养。

课程标准

学习目标

重点:冷战的原因和基本特征

难点:冷战与世界格局变化之间的相互影响

第18课 冷战与国际格局的演变

1、了解冷战时期的典型事件,认识冷战的基本特征;

2、理解冷战的发生、发展与世界格局变化之间的相互影响。

一、冷战与两极格局

(一)冷战的含义:

指的是20世纪40年代中后期至80年代末90年代初,以美苏为首的两大集团之间在政治、经济、军事、外交、意识形态、文化乃至科学技术等一切方面的既非战争又非和平的对峙与竞争状态,即除了美苏两国直接发生战争以外的双方一切敌对行动和对抗形式。

“冷”——是手段、方式,除战争以外的一切手段

“战”——实质是对抗

(20世纪四五十年代)

一、冷战与两极格局

(二)冷战爆发的原因:

(20世纪四五十年代)

材料一:雅尔塔体系的确立就意味着近300年来以维持欧洲大国均势为中心的传统的国际关系格局已被美苏两极格局取代。

——吴于廑、齐世荣主编:《世界史现代史编》

1、雅尔塔体系奠定了美苏两极格局的基础(框架)。

材料二:法西斯的消亡导致战时同盟合作的基础瓦解,使得美苏合作的共同利益消失,而美苏在战时同盟掩盖下的矛盾得以暴露,这些矛盾包括其固有的矛盾(如意识形态)以及战后美苏分配利益中的一系列矛盾,如波兰问题、土耳其问题、伊朗问题等。这些矛盾加深了双方相互间的怀疑和不信任。

2、二战后,美苏两国失去了战时同盟的基础。

材料三:共产主义已经成为世界上一切邪恶的根源,全世界应该采取美国制度。——杜鲁门

材料四:苏维埃制度比非苏维埃制度更有生命力,更稳固。战争是现代垄断资本主义基础上发展的必然产物,只要资本主义存在,战争就不可避免。

——斯大林

3、美苏两国的社会制度和意识形态尖锐对立。

一、冷战与两极格局

(二)冷战爆发的原因:

(20世纪四五十年代)

材料五:在国际关系领域,一直流传着19世纪英国首相巴麦尊说过的一句话:在国际关系中,没有永远的朋友,没有永远的敌人,只有永远的利益。

材料六:(109页史料阅读)吾国因拥有道义、政治、经济及军事各方面之力量,故自然负有领导国际社会之责任,且随之亦有领导国际社会之机会。吾国为本身之最大利益以及为和平与人道计,对于此种责任,不能畏缩,不应畏缩,且在事实上亦未畏缩。

——《罗斯福在美国外交政策协会发表关于美国外交政策的演说》

材料七:“谁占领了地盘,谁就能把他的那套社会制度推行到他的军队所能到达的地方去。” —— 斯大林

4、美苏两国的国家利益存在严重冲突。

战后美国称霸世界的野心急剧膨胀。美国在全球进行扩张,将社会主义苏联视为其建立世界霸权的最大障碍。

战后苏联希望有一个和平的国际环境恢复经济,发展社会主义。为确保东欧国家对苏友好,苏联努力扩大自己在东欧的影响,与美国发生了尖锐矛盾。

表现:

5、二战改变了世界主要国家政治力量的对比。西欧普遍衰落;美国成为资本主义头号强国;苏联成为唯一与美国的抗衡的政治、军事大国。

一、冷战与两极格局

(二)冷战爆发的原因:

(20世纪四五十年代)

材料八:1946年1月,英国前首相丘吉尔应邀访美。3月5日,他在美国总统杜鲁门陪同下抵达密苏里州富尔顿,在杜鲁门的母校威斯敏斯特学院发表了题为《和平砥柱》的演说。

“……从波罗的海的什切青到亚得里亚海边的的里雅斯特,一幅横贯欧洲大陆的铁幕已经降落下来。在这条线后面,坐落着中欧和东欧古国的都城。华沙、柏林、布拉格、维也纳、布达佩斯、贝尔格莱德、布加勒斯特和索非亚——所有这些名城及其居民无一不处在苏联的高压控制下。” ——丘吉尔《和平砥柱》

6、丘吉尔“铁幕”演说,为“冷战”推波助澜。(直接原因/冷战的序幕)

一、冷战与两极格局

(二)冷战爆发的原因:

(20世纪四五十年代)

1、雅尔塔体系奠定了美苏两极格局的基础(框架)。

2、二战后,美苏两国失去了战时同盟的基础。

3、美苏两国的社会制度和意识形态尖锐对立。

4、美苏两国的国家利益存在严重冲突。

5、二战改变了世界主要国家政治力量的对比。西欧普遍衰落;美国成为资本主义头号强国;苏联成为唯一与美国的抗衡的政治、军事大国。

6、丘吉尔“铁幕”演说,为“冷战”推波助澜。(直接原因/冷战的序幕)

(根本原因)

一、冷战与两极格局

(三)冷战的表现:

(20世纪四五十年代)

美国为首的资本主义国家 苏联为首的社会主义国家

政治

经济

军事

地缘

1947年3月“杜鲁门主义”的出台

目的:遏制苏联和共产主义,称霸世界

影响:标志美苏战时同盟关系正式破裂,标志美苏“冷战”正式开始

1947年成立共产党和工人党情报局

1947年美国提出“马歇尔计划”:扶持和控制西欧,遏制苏联等社会主义国家,称霸世界

1949年1月成立经济互助委员会:形成以苏联计划经济模式为主导的经济体系,打破以美国为首的资本主义世界对社会主义国家的经济封锁

1949年4月成立“北约”,这是美国遏制苏联,称霸世界的重要行动

1955年5月成立“华约”,对抗“北约”,标志着两极格局正式形成。

成立德意志联邦共和国(西德)

成立德意志民主共和国(东德)

第一次柏林危机(1948.6)→1949年德国正式分裂

第二次柏林危机(1958.11)→柏林墙

地缘政治危机

地缘政治学:地理因素(如地理位置、战略军备等)是影响甚至决定国家对外政治决策的一个基本因素。

二战后,美国地缘政治学者斯皮克曼提出的“边缘地带”学说:谁控制了边缘地带,谁就控制了欧亚大陆;谁控制了欧亚大陆,谁就控制了世界的命运。”

德意志联邦共和国

1949.5.23

德意志民主共和国

1949.10.7

民主德国国旗(东)

联邦德国国旗(西)

如何理解马歇尔计划与杜鲁门主义是“一个胡桃的两半”?

1、实质相同:

2、方式不同:

3、关系:

遏制苏联共产主义;称霸世界;

杜鲁门主义——公开;马歇尔计划——隐蔽;

杜鲁门主义是马歇尔计划的政治指导思想;

马歇尔计划是杜鲁门主义在经济上的具体应用。

杜鲁门后来也解释说:“杜鲁门主义的意识形态、军事承诺与马歇尔计划的经济义务是一个胡桃的两半”。如果说两者有什么区别,那就是与杜鲁门主义相比,马歇尔计划“删掉”了“关于共产主义的明确说法”,可以说,马歇尔计划是一种更隐蔽更精巧的杜鲁门主义。

——吴于廑、齐世荣主编《世界史现代史编》

一、冷战与两极格局

(四)冷战的结果:

(20世纪四五十年代)

两极格局形成

奠定两极格局

的基础

雅尔塔体系

1945

拉开美苏冷战

的序幕

铁幕演说

1946

美苏冷战开始

的标志

杜鲁门主义

1947

两极格局

正式形成

北约与华约

1955

一、冷战与两极格局

(四)冷战的结果:

(20世纪四五十年代)

两极格局形成

1、表现:

2、特点:

以美国为首的资本主义阵营和以苏联为首的社会主义阵营相互对峙的世界状态。

(1)两极格局是不对称和不完全的: ①美国及其盟国实力始终强于苏联及其盟国;②有些国家处于两大阵营之外:如印度、印度尼西亚

(2)全面冷战,局部热战:

冷战:朝鲜分裂(1948)、德国分裂(1949)、古巴导弹危机(1962)

热战:朝鲜战争(1950)、越南战争(1961)

一、冷战与两极格局

(五)冷战的影响/两极格局形成的影响:

(20世纪四五十年代)

1、消极:

①“冷战”关系压倒了其他国际关系,造成西欧依靠美国,东欧依赖苏联的局面,世界被分裂为两部分。

②全面对抗,螺旋式上升的军备竞赛,使世界处于核战争的威胁之下。

③为争夺势力范围和世界霸权,全面冷战与局部热战交织,严重威胁世界和平。

④人为划分几个封闭的经济体系,不利于全球经济的发展;擅划他国国界,造成分裂为日后纷争埋下祸根。

2、积极:

①美苏势均力敌,彼此不敢轻易动武,使得近半个世纪没有爆发新的世界大战。

②促使亚非拉发展中国家不结盟运动兴起,第三世界国家开始崛起。③客观上促进了科技的发展。

二、冷战的发展与多极力量的成长

(一)冷战的发展:

(20世纪六七十年代)

20世纪50年代中期以后,东西方关系既有缓和,又有激烈的冷战对抗。

2、表现:

①缓和:美苏展开对话

1956年初,苏联政府向美国政府提出缔结苏美友好合作条约的建议。条约草案中规定有发展和巩固两国人民友好关系的义务;只能用和平方法解决它们的争端,在互利平等基础上发展和加强经济、文化和科学技术

合作,美国政府拒绝了这一建议。

◎赫鲁晓夫访美时会见梦露

1、特点:

二、冷战的发展与多极力量的成长

(一)冷战的发展:

(20世纪六七十年代)

2、表现:

②对抗:发生了第二次柏林危机和古巴导弹危机。

这两次危机虽然没有达到局部热战的程度,但它们所带来的战争特别是核战争的风险是空前严重的。

①缓和:美苏展开对话

1958年11月,苏联要求美、英、法三国在6个月内从西柏林撤军,遭到坚决反对,第二次柏林危机爆发。1961年8月12-13日,东德在西柏林周围拉起一道全长约154千米的路障和铁丝网,后来改建成水泥墙。这就是“柏林墙”。美国对此提出强烈抗议,并派装甲部队来到柏林墙下,与苏联坦克对峙,但双方避免发生直接军事冲突。柏林墙是德国分裂的象征,也是冷战的重要标志性建筑。1989年11月9日,柏林墙轰然倒塌。

▲ 1961年修建柏林墙

(一)冷战的发展

②对抗:

第二次柏林危机

1961年8月15日,负责守卫边界的19岁的东德士兵汉斯 康拉德 舒曼,头上戴着钢盔,身上还背着长枪,突然甩掉步枪大步跃过铁丝网,奔向了西柏林。这个瞬间被当时在场的德国摄影师拍了下来,从此成为冷战时期的最经典照片之一。

东西柏林的白色分界线上,警察在对峙着

美国:海上大封锁

8艘航空母舰

183艘军舰

B52轰炸机

苏联:部署核导弹

1968 核不扩散条约

苏联部署在古巴的导弹射程

古巴导弹危机

②对抗:

尽管我们的阶级对抗是不可调和的,肯尼迪和我在防止军事冲突的问题上,却找到了共同的立场和共同语言 ……苏联不得不解除“战争和核灾难的危险”,这可能会毁灭整个人类,为了保卫世界,我们不得不从古巴撤退。 ——赫鲁晓夫

(一)冷战的发展

二、冷战的发展与多极力量的成长

(二)多级力量的成长:(国际关系的变化)

(20世纪六七十年代)

1、表现:

西方阵营 逐渐分化

社会主义阵营开始瓦解

中国崛起

第三世界 兴起

(1)西欧:欧洲共同体的成立和发展。

(2)日本:经济“起飞”及其要成为“政治大国”的追求(日本的崛起)

(1)原因:苏联的大国主义和民族利己主义。

(2)表现:①东欧国家反对苏联控制的斗争;②中苏关系的破裂。

中国成为国际社会中不可忽视的政治力量。

(1)万隆会议

(2)不结盟运动:兴起于1961年;是发展中国家以独立的政治力量登上国际政治舞台的重要标志;其特点是以不结盟和非集团化为原则

2、影响:

有力冲击了美苏两极格局,推动了世界政治格局的多极化趋势

材料 法国作家维克多·雨果在1849年的巴黎第三届万国和平大会的开幕词中提出了一个响亮的名词——“欧罗巴合众国”,并且预言: “总有一天,到那时,……,所有的欧洲国家,无须丢掉你们各自的特点和闪光的个性,都将紧紧地融合在一个高一级的整体里;到那时,你们将构筑欧洲的友爱关系……”

欧共体建立的原因(背景)

必要性:

①近代以来,各国冲突和战争连绵不断,带来了灾难和痛苦;

②“二战”后西欧的国际地位一落千丈;

③受到来自美、苏两个超级大国的控制和威胁。

④经济发展的必然要求。

可能性:

①欧洲共同的文化遗产和心理认同感;

②欧洲发展水平接近,曾经是世界上最先进的地区;

③法、德两个欧洲大陆宿敌的和解,为欧洲联合奠定基础。

欧共体的建立与发展

开始

形成

发展

欧洲煤钢共同体(1952年)

欧洲经济共同体(1958年)

欧洲原子能共同体(1958年)

欧洲共同体(1967年)

欧洲联盟

(1993年)

经济组织

政治、经济、军事组织

演进趋势:从经济一体化到政治、经济、军事一体化

欧共体建立与发展的过程

日本:经济“起飞”及其要成为“政治大国”的追求

◎日本国民生产总值的增长示意图

日本的经济恢复工作到40年代末已基本结束,……从50年代中期开始,日本经济进入战后持续高速增长时期,1960年国家经济实力上升到世界第五位,1968年以后跃居世界第二位,仅次于美国,并在企业经营规模、劳动生产率和资本装备率方面日渐逼近美国的水平。日本从一个战败国一跃成为世界经济大国。

——王斯德主编《世界通史》

日本谋求政治大国地位

日本崛起原因:

①二战后民主改革,在铲除军国主义的社会经济基础时,进一步消除封建落后因素。

②随着冷战的加剧,美国对日本的援助

③朝鲜战争和越南战争,使日本获得大量美国的军事订单

④制定合乎国情的经济发展战略,发展外向型经济

⑤重视教育

⑥国民经济非军事化

早在60年代末日本成为资本主义第二经济大国时,佐藤政府就提出了“过渡到政治大国”的口号。进入80年代,日本把谋求政治大国作为对外战略的主要目标。中曾根首相在他的故乡发表讲话时说:“要在世界政治中提高日本的发言权,增加日本不仅作为经济大国的份量,而且作为政治大国的份量。”明确提出要从“经济大国”走向“政治大国”。

影响:

①20世纪80年代,日本成为仅次于美国的世界第二经济大国

②使资本主义世界形成了美、日、欧三足鼎立的格局,推动了世界多极化发展

③日本谋求成为政治大国

1970年日本大阪世界博览会上的太阳神塔,象征日本经济的重新崛起

第三世界兴起

第三世界

“第三世界”(The Third World)的概念,最先由法国经济学家阿尔弗雷德·索维于1952年提出,该词来源于法国大革命时期的“第三等级”(Third Estate)。“第三世界”泛指不属于以美苏为首的两大集团的经济不发达的亚非拉和其他地区的发展中国家,20世纪60年代以后被广泛使用。第三世界的崛起是20世纪重要的历史事件之一。它的崛起发端于万隆会议,以不结盟运动为里程碑,以越来越深入地参与国际政治经济新秩序的建立为其作用的体现。

不结盟运动

不结盟运动并非真正意义上的“不结盟”,它是亚非拉新兴独立国家之间的联合自强,抵制美苏两极格局下霸权政策的活动。不结盟不是消极地中立,而是要积极地反对殖民主义和霸权主义,主张用和平共处代替“冷战”。

不结盟运动兴起

原因:

①二战后,民族解放运动兴起,许多国家获得独立

②新独立的广大亚非拉国家为摆脱美苏控制和维护自身的独立

影响:

①推动了民族解放运动深入发展,加速了帝国主义殖民体系的瓦解

②标志着广大发展中国家所构成的政治力量登上历史舞台

③在一定程度上冲击了两极格局

标志:1961年,在南斯拉夫等国的倡议下,第一次不结盟国家和政府首脑会议在贝尔莱德举行。

原则:不结盟 非集团化

任务:反对美苏两个超级大国的霸权主义,同时将建立国际经济新秩序作为不结盟运动的行动纲领。

三、两极格局的瓦解

(一)美苏关系的演变:

(20世纪八九十年代)

时期 特征 表现

20世纪70年代

1985年以后

①1979年,苏联入侵阿富汗,美国再次加强对苏联的遏制。

②美国大搞军事竞赛,实施“战略防御计划”,企图拖垮苏联

美苏首脑多次会晤,建立了多层次对话机制

1987 年,美苏签署《关于消除两国中程和中短程导弹条约》

1991 年,两国签订《美苏关于削减和限制进攻性战略武器条约》

苏联从阿富汗撤军,宣布不再干涉东欧事务,同意两德统一;苏联与中国关系实现了正常化。

日趋紧张(对抗)

走向缓和

①对话:

②裁军:

③战略收缩:

1989年,戈尔巴乔夫访华,苏联与中国关系也实现了正常化。

1989年5月15日,前苏联最高苏维埃主席团主席、苏共中央委员会总书记戈尔巴乔夫应中华人民共和国主席杨尚昆的邀请对中国进行正式访问。这次访问是自1959年以来苏联最高领导人对中国的第一次访问。邓小平与戈尔巴乔夫于5月16日举行会晤,宣布中苏两国关系实现正常化。

三、两极格局的瓦解

(二)两极格局瓦解:

(20世纪八九十年代)

1、标志:

2、原因:

1991年12月26日,苏联解体

材料一:20世界30年代苏联在斯大林时期建立起高度集中的政治经济体制——斯大林体制,在当时极大的促进了苏联社会的发展,但后来逐渐僵化,弊端日益暴露,从20世纪50年代开始,先后有赫鲁晓夫、勃列日涅夫、安德罗波夫和契尔年科进行改革,不但没有突破这一模式,反而使国家陷入危机之中。

材料二:1985年,戈尔巴乔夫就任苏共总书记,开始改革,在经济改革出师不利的情况下,其重点转向政治改革,提出:“人道的、民主的社会主义”路线,其实质是背离了社会主义的资本主义思想路线。取消共产党的领导地位,实行多党制……国内局势失控,苏联迅速走向解体。

①历史(根本):高度集中的政治经济体制的弊端。

②直接原因:戈尔巴乔夫改革背离了社会主义。

三、两极格局的瓦解

(二)两极格局瓦解:

(20世纪八九十年代)

2、原因:

材料三:这些国家没有找到一条适合本国情况的建设社会主义的道路,更多的是照搬苏联的一套做法。这些情况阻碍了这些国家的社会经济发展,伤害了这些国家人民的民族感情,使得社会主义在这些国家不仅没有发挥和显示出应有的优越性,而且声誉受到很大影响。从外部条件来说,苏联“新思维”改革之风,西方“和平演变,的鼓励政策,都对东欧的变化有影响,起了推动作用。

③外部原因:东欧剧变和西方国家的和平演变。

【历史解释】东欧剧变

从20世纪80年代末到90年代初,东欧各个社会主义国家的政治经济制度发生根本性的改变,社会主义制度最终演变为资本主义制度的剧烈动荡。它是东欧社会主义事业的失败,使世界社会主义、共产主义运动陷入低潮。

东欧剧变的实质是东欧各国的社会性质发生改变。

三、两极格局的瓦解

(二)两极格局瓦解:

(20世纪八九十年代)

2、原因:

3、影响:

③外部原因:东欧剧变和西方国家的和平演变。

①历史(根本):高度集中的政治经济体制的弊端。

②直接原因:戈尔巴乔夫改革背离了社会主义。

标志着冷战的结束和雅尔塔体系的终结,加速了世界格局的多极化趋势,有利于世界和平与发展。

新的世界格局尚未形成,多极化趋势不可逆转,目前是“一超多强”。

美苏争霸结束了,美俄关系依然紧张;

冷战结束了,冷战思维依然存在。

三、两极格局的瓦解

(三)当今世界的格局:

(20世纪八九十年代)

20世纪40年代中后期—50年代中期,伴随着美苏两大集团的全面冷战的发生,两极格局也逐渐定型;

50年代中期以后,伴随着冷战进入相持阶段,美苏两极格局动摇,欧洲、日本、中国等世界其他力量中心不断成长,多极化的趋势开始显现;

80年代末90年代初,伴随着东欧剧变及苏联解体,两极格局崩溃,持续近半个世纪的冷战也随之结束。政治格局暂时呈现”一超多强“的局面,世界多极化趋势加强。

探究:综合本课内容,总结冷战的发生、发展与世界格局变化之间有何影响?

第一阶段(1955—20世纪60年代初):

既有缓和,又有紧张,美攻苏守

1.缓和:①1955年与联邦德国建交。②1959年赫鲁晓夫访美。

2.紧张:①1961年第二次柏林危机。②1962年古巴导弹危机。

第二阶段(60年代中-70年代末):

苏攻美守,中美关系正常化

1.1979入侵阿富汗,标志苏联霸权主义政策发展到了顶点,。

2.布雷顿森林体系逐步瓦解,美元地位动摇;美国受经济危机的冲击,侵越战争受到严重挫折,军事力量被苏联赶上,美国在美苏争霸中从战略进攻转为战略防御。

第三阶段(80年代中—90年代初):

美国强硬,苏联全面收缩,中苏关系正常化

1.美苏首脑多次会晤,建立多层次对话机制。

2.签署限制武器、裁军条约。

3.苏联从阿富汗撤军,宣布不再干涉东欧事务,同意两德统一。

拓展延伸:美苏冷战的发展过程

二战后(四五十年代)

六七十年代

八十年代末九十年代初—至今

二战后—至今 国际关系格局的演变

美苏两极对峙格局形成

两极下多极化趋势出现

两极格局瓦解,多极化趋势不可逆转

冷战与国际格局的演变

两极格局的瓦解

冷战结束

冷战的发展与多极化出现,两极格局冲击

冷战开始

两极格局形成

概念、原因

美苏冷战的进程:政治、经济、地缘政治、军事

两极格局正式形成:“北约”与“华约”

冷战的发展

多极力量的成长

特征

表现

缓和:美苏开展对话

对抗:第二次柏林危机、古巴导弹危机

西欧和日本逐渐成为重要的国际力量

东欧反苏、中苏关系破裂

中国崛起

第三世界的兴起

美苏关系的演变:紧张与缓和

苏联与中国的关系也实现了正常化

标志:、苏联解体

影响

体系构建

我们呼吁,各国人民同心协力,构建人类命运共同体……要相互尊重、平等协商、坚决摒弃冷战思维和强权政治,走对话而不对抗、结伴而不结盟的国与国交往新路。 ——习近平十九大报告

1.美国某学者指出:当1945年同盟国击败轴心国,摧毁德意志帝国和日本帝国时,随着另一场战争的开始,世界不得不重建。“重建世界”的主要原因是

A.战后欧洲力图重建其中心地位

B.亚非拉民族解放斗争掀起高潮

C.战后新的经济体系形成刺激了贸易竞争

D.美苏在国家利益和社会制度上的矛盾加剧

2.第二次世界大战后美国对苏联率先挑起了冷战,冷战开始的标志是

A.杜鲁门主义的提出

B.马歇尔计划的实施

C.丘吉尔发表“铁幕”演说

D.北约组织的建立

D

A

3.假如让你写一篇反映美国实行冷战政策的专稿,需要确定一组关键词,请根据有关知识,选出最准确的一组

A.杜鲁门主义、马歇尔计划、经济互助委员会

B.杜鲁门主义、马歇尔计划、北大西洋公约组织

C.“铁幕”演说、马歇尔计划、越南战争

D.朝鲜战争、杜鲁门主义、德国分裂

4.在美苏冷战中,可喻之为苏联的“马歇尔计划”的行动是

A.帮助东欧解放 B.成立华约组织

C.成立经济互助委员会 D.进驻朝鲜半岛

5.1955年,苏联与东欧七国缔结条约,成立华沙条约组织。它的成立标志着

A.冷战正式开始 B.不结盟运动兴起

C.两极对峙格局形成 D.两极格局瓦解

B

C

C

6.20世纪60年代美苏两个大国之间角逐激烈,在美洲发生了古巴导弹危机,对此历史事件说法错误的是

A.苏联首先向古巴运送导弹

B.通过双方的谈判与协商,苏联答应撤走导弹

C.美国出动军队,封锁古巴

D.由于苏联态度强硬,引发了直接武装冲突

7.20世纪90年代初,两极格局瓦解结束了美苏两大集团的对峙。两极格局瓦解的标志是

A.“9·11”事件 B.美国发动伊拉克战争

C.苏联解体 D.不结盟运动兴起

C

D

8、1961年9月,第一次不结盟运动国家首脑会议召开。周恩来总理致电祝贺:“愿会议对亚洲、非洲和拉丁美洲各国人民争取和维护民族独立,反对帝国主义的侵略和干涉,反对新老殖民主义,保卫世界和平事业做出贡献。”这表明

A.中国是不结盟运动的发起国之一

B.不结盟运动奉行非集团的宗旨和原则

C.不结盟运动壮大了社会主义阵营

D.中国与不结盟运动国家有共同的诉求

9、第二次世界大战后的美苏对峙导致了两极对立的世界格局,不过这种局面没有维持很长时间。下列事件中,对美苏两极格局具有冲击作用的有

①日本的崛起 ②欧洲共同体形成 ③不结盟运动兴起④华沙条约组织建立

A.①②④ B.①②③C.①③④ D.②③④

D

B

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体