语文九年级下人教新课标第18课《孟子两章》课件5

文档属性

| 名称 | 语文九年级下人教新课标第18课《孟子两章》课件5 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 489.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2014-05-12 22:45:03 | ||

图片预览

文档简介

课件41张PPT。得道多助,失道寡助《孟子》两章 孟子:名轲,战国时期著名的思想家、教育家。是继孔子以后儒家学派的代表人物,与孔子合称“孔孟”,有“亚圣”之称。

孟子生活在兼并战争激烈的战国中期,社会动荡不安,人民生活十分痛苦。主张行“仁政”以统一天下,他最早提出了“民贵君轻”的主张,宣扬“仁政”、“王道”。曾游说梁、齐等诸侯国,均不见用。退而与弟子万章、公孙丑等著书立说。

《孟子》一书, 现存七篇,是儒家学派的经典著作之一。走进名人 《孟子》是儒家学派的经典著作之一,记述了孟子及其弟子的言行、政治主张、哲学主张、个人修养,伦理道德等思想观点和政治活动的书。共七篇,是孟子和他的弟子万章等合著的。

《孟子》与《论语》、《大学》、《中庸》合称“四书”。

孟子的文章自成风格,其文思想深刻,说理透彻,气势充沛,开合自如,长于论辩,有很强的说服力。 写作背景 战国时期,诸侯各国之间的吞并战争日益激烈,为了求得生存,乃至建立霸业,各国君主不约而同地崇尚武力而不体恤百姓。面对这种现实,孟子提出了他的治国理想。初读课文 读准字音,读准节奏 下列加线字的读音你能读准吗?1、七里之郭

2、米粟非不多也

3、域民不以封疆之界

4、亲戚畔之guōsùyùpàn你能读准下列句子的节奏吗?1、环 而 攻 之 而 不 胜 。2、域 民 不 以 封 疆 之 界 。3、城 非 不 高 也 。4、故 君 子 有 不 战 ,战 必 胜 矣 。//////夫 郭 粟 寡 戚 畔

fúguōsùgu?qīpàn1、域民/不以/封疆之界,固国/不以/山溪之险,威天下/不以/兵革之利。

2、得道者/多助,失道者/寡助。寡助/之至,亲戚/畔之;多助/之至,天下/ 顺之。下列加线字的读音你能读准吗?你能读准下列句子的节奏吗?天时不如地利,地利不如人和。有利的天气、时令有利的地理形势人心所向,上下团结 得道多助,失道寡助施行 仁政少第一层

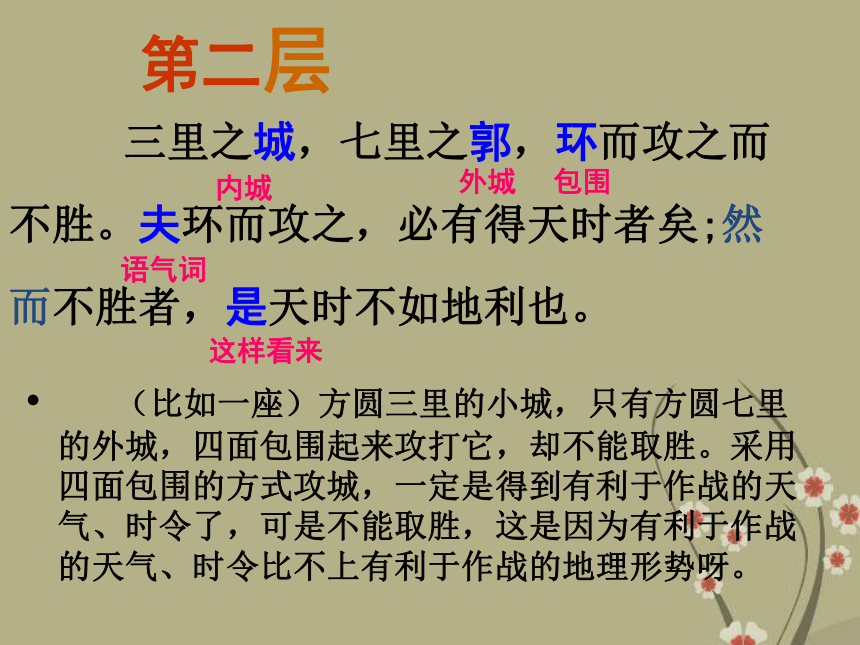

三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。夫环而攻之,必有得天时者矣;然而不胜者,是天时不如地利也。

内城外城包围语气词

这样看来第二层 (比如一座)方圆三里的小城,只有方圆七里的外城,四面包围起来攻打它,却不能取胜。采用四面包围的方式攻城,一定是得到有利于作战的天气、时令了,可是不能取胜,这是因为有利于作战的天气、时令比不上有利于作战的地理形势呀。

第三层城 非不高也,池 非不深也,

兵革

非不坚 利 也,

米粟非不多也,委 而去

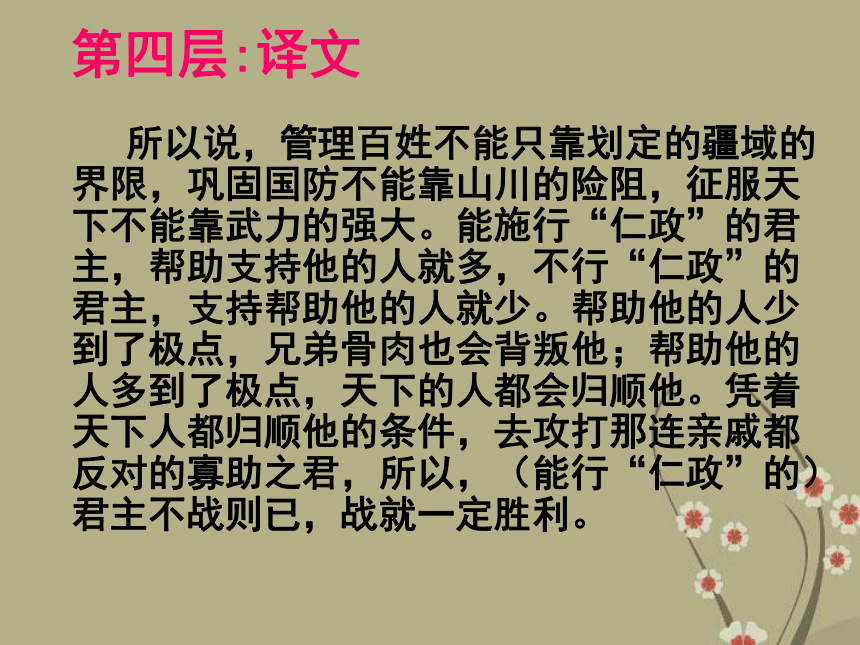

之 ,是 地利不如人和也。(城墙)(护城河)(泛指武器装备。兵,兵器。革,甲,甲衣)(坚韧)(锐利)(放弃)(离开)(所守之城)(这) 城墙并不是不高啊,护城河并不是不深呀,武器装备也并不是不精良,粮食供给也并不是不充足啊,但是,守城一方还是弃城而逃,这是因为作战的地理形势(再好),也比不上人心向背、内部团结啊。第四层故 曰,域 民不以封疆

之 界,固国 不以 山溪之险,威 天下不以兵革之利。得道者

多助,失道者寡助。寡助之 至 ,亲戚 畔 之。多助之至,天下顺之。以 天下之所顺 ,攻亲戚之所畔,故君子

有 不战,战必胜矣。(所以)(限制)(疆界)(的)(国防)(靠) (震慑)(施行仁政的君主)(到)(极点)(亲戚朋友)(通“叛”,背叛)(凭)(归顺,服从)(行仁政的君主)(或者)第四层:译文 所以说,管理百姓不能只靠划定的疆域的界限,巩固国防不能靠山川的险阻,征服天下不能靠武力的强大。能施行“仁政”的君主,帮助支持他的人就多,不行“仁政”的君主,支持帮助他的人就少。帮助他的人少到了极点,兄弟骨肉也会背叛他;帮助他的人多到了极点,天下的人都会归顺他。凭着天下人都归顺他的条件,去攻打那连亲戚都反对的寡助之君,所以,(能行“仁政”的)君主不战则已,战就一定胜利。 三读课文,理解内容 第一层1、本文提出了什么论点?

2、决定战争胜负的要素有哪些?

其中最重要的要素是什么?课文分析 第二层:1、第二层分别是从什么角度来论述的?

2、作者用了什么论证方法来证明论点?怎样论述? 第三层

运用了什么修辞方法?

句式上有何特点?

其作用? 运用了排比和双重否定句式。从

多个方面强调守城一方占尽地利,但

结果却弃城而逃,从而有力证明了“人

和”的重要。整齐的句式,使得文章气

势奔放,具有很强的说服力。第四层1、域民、固国、威天下的关键是什么?为什么?

2、这一段运用了什么手法强调了“施行仁政”的重要性? 3、在此基础上,作者得出什么结论?4、“人和”的实质是什么?5、本段在全文中有何作用? 得道多助 失道寡助

论点:天时不如地利,地利不如人和战争需要“人和” 论据:域民……

固国……

威天下……治国需要“人和”结论: 得道多助 顺

失道寡助 叛“人和”的实质小城环而攻之不胜

城高兵利粮足不守结构道理论证(举例论证)(对比论证)↓“提出论点-分析论证-得出结论”“仁政”拓展研究◎1你知道历史上或生活中的哪些例子印证了“得道多助,失道寡助” 这一古训?跟同学们介绍一下。 日本某些反华势力,擅自篡改历史教科书,结果招致了国内外有识之士的一致反对,弄得众叛亲离;

美国公然发动伊拉克战争,引起全世界人民的反对和谴责。这正应证了孟子这句古训“得道多助,失道寡助”。

班级中有些同学不顾他人的学习,中午时间大声喧哗,影响其他同学学习,时间久了,没人愿意和他搭理他。2、文中讲述了“人和”的重要性,你作为新时代的中学生获得了哪些启发呢? ①孟子的这一主张,强调做任何事情必须要顺乎民心,反映了孟子在那个历史发展特定阶段中的远见卓识。

②战争胜负取决于战争的性质和人心向背。“得道多助,失道寡助”这一中国儒家的思想,作为一种有价值的资源,应受到我们的重视。

③在高科技发展的今天,要想打胜仗,就必须有最先进的武器,其余都是次要的。美伊战争不就是一个很好的例证吗?

④强权只能横行一时,绝不可能横行一世。在世界政治的运作中是否合乎道义正在成为处理国家与国家,民族与民族之间关系的准则,“得道多助,失道寡助”将会成为21世纪支配世界政治格局的重要观念。 背诵课文生于忧患,

死于安乐《孟子》两章 青蛙

在开水里逃生

在温水里死亡初读课文 读准字音,读准节奏 舜/发于/畎亩之中,傅说/举于/

版筑之间,胶鬲/举于/鱼盐之中,管

夷吾/举于/士,孙叔敖/举于/海,

百里奚/举于/市。qu?nfù yuègéxī起,被任用田间、田地被举用,被选拔 狱官 集市aó故天将降大任于是人也,必先苦

其心志,劳其筋骨,饿其体肤,

空乏其身,行拂乱其所为,所以

动心忍性,曾益其所不能。 所以这使……劳累 使……饥饿 使……痛苦 使……贫困 违背、阻挠动词,扰乱 用来的 使他的心惊动

使他的性情坚韧起来同“增”增加 舜从田野中被任用,傅说从筑墙的泥水匠中高升,胶鬲自鱼盐贩中被举用,管夷吾从狱官手里获释被录用为相,孙叔敖从隐居的海边进了朝廷,百里奚从市井之间登上了相位。所以,上天将要下达重大使命给这样的人,一定要先使他的内心痛苦,筋骨劳累,体肤饿瘦,身受贫困之苦,种种行动去阻碍、干扰他的事业,(通过这些)来让他内心警觉,使他的性格坚定起来,以不断增长才干。译文 人恒过,然后能改;困于心

衡于虑而后作;征于色,发于声,

而后喻。入则无法家拂士,出则无

敌国外患者,国恒亡,然后知生于

忧患,而死于安乐也。

bì常常 犯错误这样 以后 同“横”,梗塞,不顺 奋起,指有所作为。被人了解 在里面,指国内。 同“弼”,辅佐。在外面,指国外。 于安乐中死 一个人常犯错误,然后才能改正;内心忧困,思绪阻塞,然后才能有所作为;(一个人的想法,只有)从脸色上显露出来,在吟咏叹息声中表现出来,然后才能为人们所了解。而一个国家,内部如果没有坚持法度和辅佐君王的贤士,外部没有敌国外患,这个国家就往往会导致灭亡。这样,人们才会明白,忧患可以使人谋求生存,而安乐必将导致灭亡。第2段翻译 三读课文,理解内容生于忧患,死于安乐第一段六个人 共同的特点 1、出身卑微 种田、筑墙的、贩卖鱼盐的、

犯人、隐居者、奴隶 2、经过磨练,显露才干。 3、被委以重任,成就事业。 排比举例结论 人才艰苦的磨练生于忧患,死于安乐第二段常常处在困境,

才能不断奋发 常常没有忧患,

往往遭至灭亡 经

受

磨

炼

的

益

处 个人国家正反小大论点:生于忧患,死于安乐↓比较阅读 ◎比较本文的两篇短文,看看它们提出、阐述论点的方式及风格上有什么相同之处和不同之处? 相同之处:

1、两篇短文的论点,字数相等,都是由两个结构相同的短语构成,都用对比,观点鲜明。

2、两篇短文都用了类比论证的手法。

第一则以战争中的情况作为事例,强调 “天时不如地利,地利不如人和 ”,然后类推出结论,引出治国的道理;

第二则从个人说起,最后归结到治国上,提出“生于忧患,死于安乐”的论点。

3、两篇短文都使用了排比、对比等修辞手法,气势磅礴,具有极强的说服力。 不同之处:

两篇文章提出论点的方式不尽相同:

第一则短文的论点在文章中间部分点明,然后对论点进行了进一步的解释和阐述;

第二则短文在文章结尾处揭示出论点,不再对论点进行解说。

拓展延伸 1、《生于忧患,死于安乐》中提出担当大任的人必须经过艰苦生活的磨练。请查找相关资料,补充一些例子。

2、你赞同孟子的 “生于忧患,死于安乐”的观点吗?

仲尼厄 而作 《春秋》 韩非囚秦,著《说难》《孤愤》。屈原放逐,乃赋《离骚》。 曹雪芹 举家食粥,写出不朽的《红楼梦》。 爱迪生小时候一边卖报一边作化学试验。有一次,不慎在火车上引起了火,被车长打聋了一只耳朵。由于他的刻苦努力,终于成为举世闻名的发明家。 贝多芬

即使在双耳失聪的情况下,仍然坚持音乐创作。 老鹰的幼雏在很小的时候就被赶出家门,独立成长,你觉得这种做法对吗?为什么?讨论:背诵课文 布置作业

必做:1.默写两篇课文并订正。

2 完成基础练习

选做:课外阅读《孟子》

(阅读欣赏),积累语句,

体会语言特点。

孟子生活在兼并战争激烈的战国中期,社会动荡不安,人民生活十分痛苦。主张行“仁政”以统一天下,他最早提出了“民贵君轻”的主张,宣扬“仁政”、“王道”。曾游说梁、齐等诸侯国,均不见用。退而与弟子万章、公孙丑等著书立说。

《孟子》一书, 现存七篇,是儒家学派的经典著作之一。走进名人 《孟子》是儒家学派的经典著作之一,记述了孟子及其弟子的言行、政治主张、哲学主张、个人修养,伦理道德等思想观点和政治活动的书。共七篇,是孟子和他的弟子万章等合著的。

《孟子》与《论语》、《大学》、《中庸》合称“四书”。

孟子的文章自成风格,其文思想深刻,说理透彻,气势充沛,开合自如,长于论辩,有很强的说服力。 写作背景 战国时期,诸侯各国之间的吞并战争日益激烈,为了求得生存,乃至建立霸业,各国君主不约而同地崇尚武力而不体恤百姓。面对这种现实,孟子提出了他的治国理想。初读课文 读准字音,读准节奏 下列加线字的读音你能读准吗?1、七里之郭

2、米粟非不多也

3、域民不以封疆之界

4、亲戚畔之guōsùyùpàn你能读准下列句子的节奏吗?1、环 而 攻 之 而 不 胜 。2、域 民 不 以 封 疆 之 界 。3、城 非 不 高 也 。4、故 君 子 有 不 战 ,战 必 胜 矣 。//////夫 郭 粟 寡 戚 畔

fúguōsùgu?qīpàn1、域民/不以/封疆之界,固国/不以/山溪之险,威天下/不以/兵革之利。

2、得道者/多助,失道者/寡助。寡助/之至,亲戚/畔之;多助/之至,天下/ 顺之。下列加线字的读音你能读准吗?你能读准下列句子的节奏吗?天时不如地利,地利不如人和。有利的天气、时令有利的地理形势人心所向,上下团结 得道多助,失道寡助施行 仁政少第一层

三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。夫环而攻之,必有得天时者矣;然而不胜者,是天时不如地利也。

内城外城包围语气词

这样看来第二层 (比如一座)方圆三里的小城,只有方圆七里的外城,四面包围起来攻打它,却不能取胜。采用四面包围的方式攻城,一定是得到有利于作战的天气、时令了,可是不能取胜,这是因为有利于作战的天气、时令比不上有利于作战的地理形势呀。

第三层城 非不高也,池 非不深也,

兵革

非不坚 利 也,

米粟非不多也,委 而去

之 ,是 地利不如人和也。(城墙)(护城河)(泛指武器装备。兵,兵器。革,甲,甲衣)(坚韧)(锐利)(放弃)(离开)(所守之城)(这) 城墙并不是不高啊,护城河并不是不深呀,武器装备也并不是不精良,粮食供给也并不是不充足啊,但是,守城一方还是弃城而逃,这是因为作战的地理形势(再好),也比不上人心向背、内部团结啊。第四层故 曰,域 民不以封疆

之 界,固国 不以 山溪之险,威 天下不以兵革之利。得道者

多助,失道者寡助。寡助之 至 ,亲戚 畔 之。多助之至,天下顺之。以 天下之所顺 ,攻亲戚之所畔,故君子

有 不战,战必胜矣。(所以)(限制)(疆界)(的)(国防)(靠) (震慑)(施行仁政的君主)(到)(极点)(亲戚朋友)(通“叛”,背叛)(凭)(归顺,服从)(行仁政的君主)(或者)第四层:译文 所以说,管理百姓不能只靠划定的疆域的界限,巩固国防不能靠山川的险阻,征服天下不能靠武力的强大。能施行“仁政”的君主,帮助支持他的人就多,不行“仁政”的君主,支持帮助他的人就少。帮助他的人少到了极点,兄弟骨肉也会背叛他;帮助他的人多到了极点,天下的人都会归顺他。凭着天下人都归顺他的条件,去攻打那连亲戚都反对的寡助之君,所以,(能行“仁政”的)君主不战则已,战就一定胜利。 三读课文,理解内容 第一层1、本文提出了什么论点?

2、决定战争胜负的要素有哪些?

其中最重要的要素是什么?课文分析 第二层:1、第二层分别是从什么角度来论述的?

2、作者用了什么论证方法来证明论点?怎样论述? 第三层

运用了什么修辞方法?

句式上有何特点?

其作用? 运用了排比和双重否定句式。从

多个方面强调守城一方占尽地利,但

结果却弃城而逃,从而有力证明了“人

和”的重要。整齐的句式,使得文章气

势奔放,具有很强的说服力。第四层1、域民、固国、威天下的关键是什么?为什么?

2、这一段运用了什么手法强调了“施行仁政”的重要性? 3、在此基础上,作者得出什么结论?4、“人和”的实质是什么?5、本段在全文中有何作用? 得道多助 失道寡助

论点:天时不如地利,地利不如人和战争需要“人和” 论据:域民……

固国……

威天下……治国需要“人和”结论: 得道多助 顺

失道寡助 叛“人和”的实质小城环而攻之不胜

城高兵利粮足不守结构道理论证(举例论证)(对比论证)↓“提出论点-分析论证-得出结论”“仁政”拓展研究◎1你知道历史上或生活中的哪些例子印证了“得道多助,失道寡助” 这一古训?跟同学们介绍一下。 日本某些反华势力,擅自篡改历史教科书,结果招致了国内外有识之士的一致反对,弄得众叛亲离;

美国公然发动伊拉克战争,引起全世界人民的反对和谴责。这正应证了孟子这句古训“得道多助,失道寡助”。

班级中有些同学不顾他人的学习,中午时间大声喧哗,影响其他同学学习,时间久了,没人愿意和他搭理他。2、文中讲述了“人和”的重要性,你作为新时代的中学生获得了哪些启发呢? ①孟子的这一主张,强调做任何事情必须要顺乎民心,反映了孟子在那个历史发展特定阶段中的远见卓识。

②战争胜负取决于战争的性质和人心向背。“得道多助,失道寡助”这一中国儒家的思想,作为一种有价值的资源,应受到我们的重视。

③在高科技发展的今天,要想打胜仗,就必须有最先进的武器,其余都是次要的。美伊战争不就是一个很好的例证吗?

④强权只能横行一时,绝不可能横行一世。在世界政治的运作中是否合乎道义正在成为处理国家与国家,民族与民族之间关系的准则,“得道多助,失道寡助”将会成为21世纪支配世界政治格局的重要观念。 背诵课文生于忧患,

死于安乐《孟子》两章 青蛙

在开水里逃生

在温水里死亡初读课文 读准字音,读准节奏 舜/发于/畎亩之中,傅说/举于/

版筑之间,胶鬲/举于/鱼盐之中,管

夷吾/举于/士,孙叔敖/举于/海,

百里奚/举于/市。qu?nfù yuègéxī起,被任用田间、田地被举用,被选拔 狱官 集市aó故天将降大任于是人也,必先苦

其心志,劳其筋骨,饿其体肤,

空乏其身,行拂乱其所为,所以

动心忍性,曾益其所不能。 所以这使……劳累 使……饥饿 使……痛苦 使……贫困 违背、阻挠动词,扰乱 用来的 使他的心惊动

使他的性情坚韧起来同“增”增加 舜从田野中被任用,傅说从筑墙的泥水匠中高升,胶鬲自鱼盐贩中被举用,管夷吾从狱官手里获释被录用为相,孙叔敖从隐居的海边进了朝廷,百里奚从市井之间登上了相位。所以,上天将要下达重大使命给这样的人,一定要先使他的内心痛苦,筋骨劳累,体肤饿瘦,身受贫困之苦,种种行动去阻碍、干扰他的事业,(通过这些)来让他内心警觉,使他的性格坚定起来,以不断增长才干。译文 人恒过,然后能改;困于心

衡于虑而后作;征于色,发于声,

而后喻。入则无法家拂士,出则无

敌国外患者,国恒亡,然后知生于

忧患,而死于安乐也。

bì常常 犯错误这样 以后 同“横”,梗塞,不顺 奋起,指有所作为。被人了解 在里面,指国内。 同“弼”,辅佐。在外面,指国外。 于安乐中死 一个人常犯错误,然后才能改正;内心忧困,思绪阻塞,然后才能有所作为;(一个人的想法,只有)从脸色上显露出来,在吟咏叹息声中表现出来,然后才能为人们所了解。而一个国家,内部如果没有坚持法度和辅佐君王的贤士,外部没有敌国外患,这个国家就往往会导致灭亡。这样,人们才会明白,忧患可以使人谋求生存,而安乐必将导致灭亡。第2段翻译 三读课文,理解内容生于忧患,死于安乐第一段六个人 共同的特点 1、出身卑微 种田、筑墙的、贩卖鱼盐的、

犯人、隐居者、奴隶 2、经过磨练,显露才干。 3、被委以重任,成就事业。 排比举例结论 人才艰苦的磨练生于忧患,死于安乐第二段常常处在困境,

才能不断奋发 常常没有忧患,

往往遭至灭亡 经

受

磨

炼

的

益

处 个人国家正反小大论点:生于忧患,死于安乐↓比较阅读 ◎比较本文的两篇短文,看看它们提出、阐述论点的方式及风格上有什么相同之处和不同之处? 相同之处:

1、两篇短文的论点,字数相等,都是由两个结构相同的短语构成,都用对比,观点鲜明。

2、两篇短文都用了类比论证的手法。

第一则以战争中的情况作为事例,强调 “天时不如地利,地利不如人和 ”,然后类推出结论,引出治国的道理;

第二则从个人说起,最后归结到治国上,提出“生于忧患,死于安乐”的论点。

3、两篇短文都使用了排比、对比等修辞手法,气势磅礴,具有极强的说服力。 不同之处:

两篇文章提出论点的方式不尽相同:

第一则短文的论点在文章中间部分点明,然后对论点进行了进一步的解释和阐述;

第二则短文在文章结尾处揭示出论点,不再对论点进行解说。

拓展延伸 1、《生于忧患,死于安乐》中提出担当大任的人必须经过艰苦生活的磨练。请查找相关资料,补充一些例子。

2、你赞同孟子的 “生于忧患,死于安乐”的观点吗?

仲尼厄 而作 《春秋》 韩非囚秦,著《说难》《孤愤》。屈原放逐,乃赋《离骚》。 曹雪芹 举家食粥,写出不朽的《红楼梦》。 爱迪生小时候一边卖报一边作化学试验。有一次,不慎在火车上引起了火,被车长打聋了一只耳朵。由于他的刻苦努力,终于成为举世闻名的发明家。 贝多芬

即使在双耳失聪的情况下,仍然坚持音乐创作。 老鹰的幼雏在很小的时候就被赶出家门,独立成长,你觉得这种做法对吗?为什么?讨论:背诵课文 布置作业

必做:1.默写两篇课文并订正。

2 完成基础练习

选做:课外阅读《孟子》

(阅读欣赏),积累语句,

体会语言特点。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 诗两首

- 2 我用残损的手掌

- 3*祖国啊,我亲爱的祖国

- 4*外国诗两首

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6*蒲柳人家

- 7 变色龙

- 8*热爱生命

- 第三单元

- 9 谈生命

- 10 那树

- 11*地下森林断想

- 12*人生

- 第四单元

- 13 威尼斯商人(节选)

- 14 变脸(节选)

- 15*枣儿

- 第五单元

- 16 公输

- 17 《孟子》两章

- 18 鱼我所欲也

- 19*《庄子故事》两则

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21 邹忌讽齐王纳谏

- 22*愚公移山

- 23《诗经》两首

- 课外古诗词

- 从军行

- 月下独酌

- 羌村三首(之三)

- 登楼

- 走马川行奉送封大夫出师西征

- 左迁至蓝关示侄孙湘

- 望月有感

- 雁门太守行

- 卜算子·送鲍浩然之浙东

- 别云间

- 名著导读

- 《格列佛游记》

- 《简·爱》

- 个别地区使用课题

- 16*音乐之声(节选)