2023届高考语文复习专题★★小说考点与题型(第1讲)(共66张PPT)

文档属性

| 名称 | 2023届高考语文复习专题★★小说考点与题型(第1讲)(共66张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 401.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-04-03 14:53:32 | ||

图片预览

文档简介

(共66张PPT)

1.第一讲:单元考点串讲

小说考点及题型讲座

2023届高考语文复习专题★★

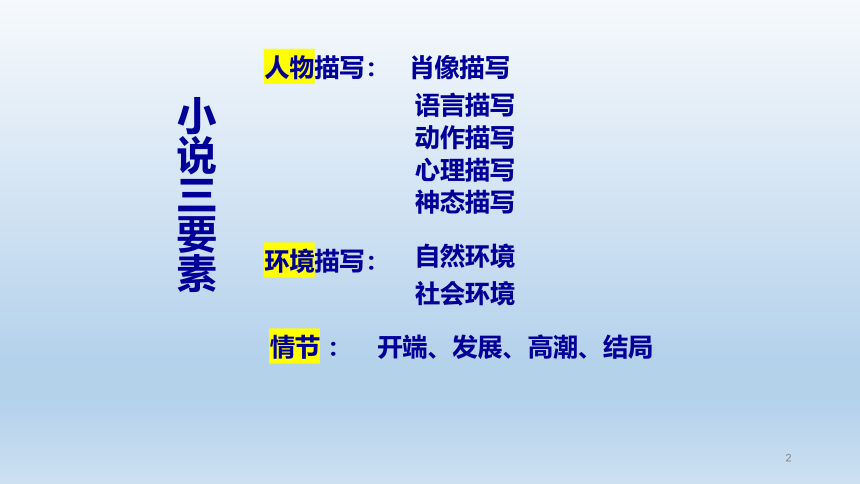

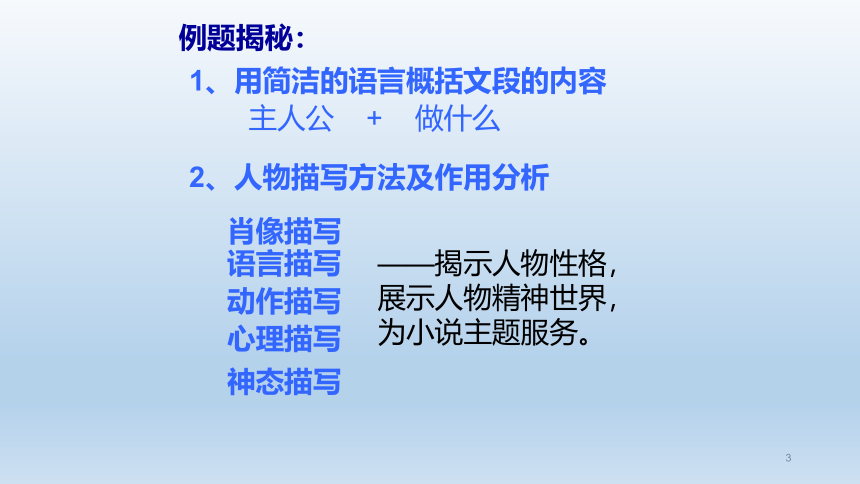

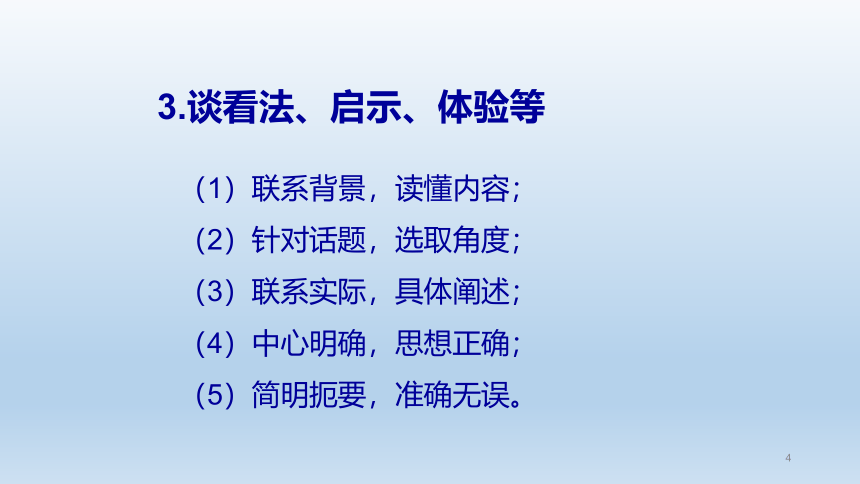

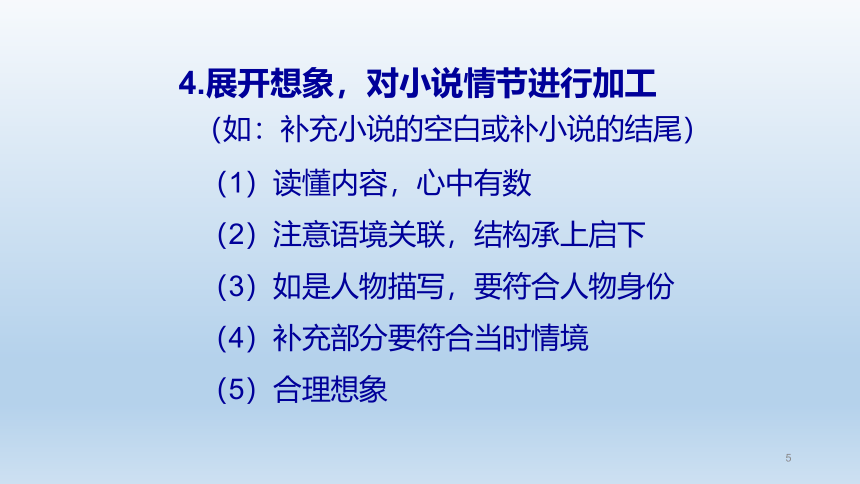

小说三要素人物描写:环境描写:情节:肖像描写语言描写动作描写心理描写神态描写自然环境社会环境开端、发展、高潮、结局例题揭秘:1、用简洁的语言概括文段的内容主人公+做什么2、人物描写方法及作用分析肖像描写语言描写动作描写心理描写神态描写——揭示人物性格,展示人物精神世界,为小说主题服务。3.谈看法、启示、体验等(1)联系背景,读懂内容;(2)针对话题,选取角度;(3)联系实际,具体阐述;(4)中心明确,思想正确;(5)简明扼要,准确无误。4.展开想象,对小说情节进行加工(如:补充小说的空白或补小说的结尾)(1)读懂内容,心中有数(2)注意语境关联,结构承上启下(3)如是人物描写,要符合人物身份(4)补充部分要符合当时情境(5)合理想象小说阅读多方面

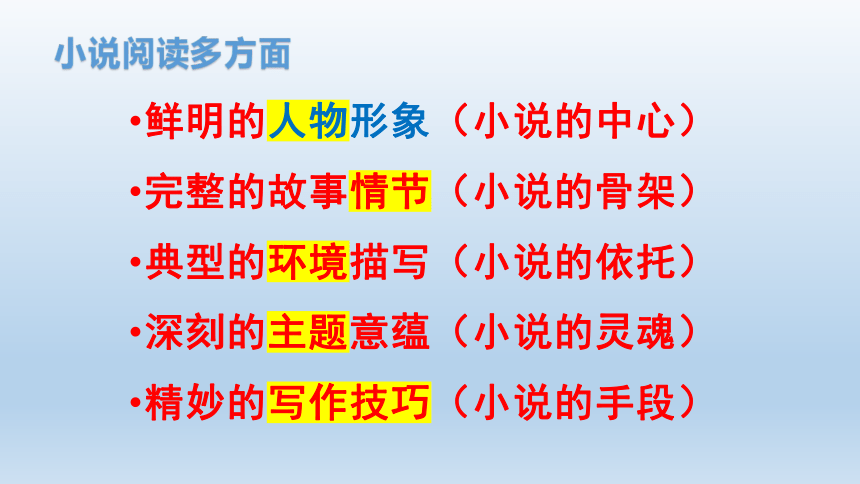

鲜明的人物形象(小说的中心)

完整的故事情节(小说的骨架)

典型的环境描写(小说的依托)

深刻的主题意蕴(小说的灵魂)

精妙的写作技巧(小说的手段)

小说阅读之人物形象

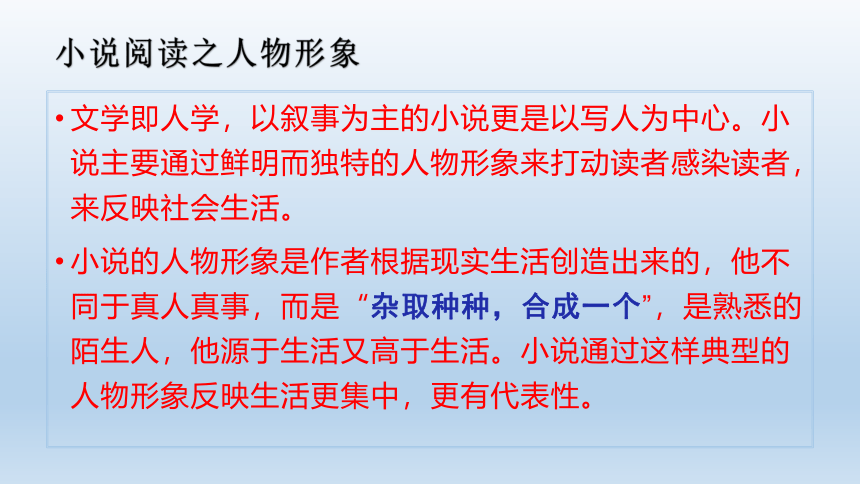

文学即人学,以叙事为主的小说更是以写人为中心。小说主要通过鲜明而独特的人物形象来打动读者感染读者,来反映社会生活。

小说的人物形象是作者根据现实生活创造出来的,他不同于真人真事,而是“杂取种种,合成一个”,是熟悉的陌生人,他源于生活又高于生活。小说通过这样典型的人物形象反映生活更集中,更有代表性。

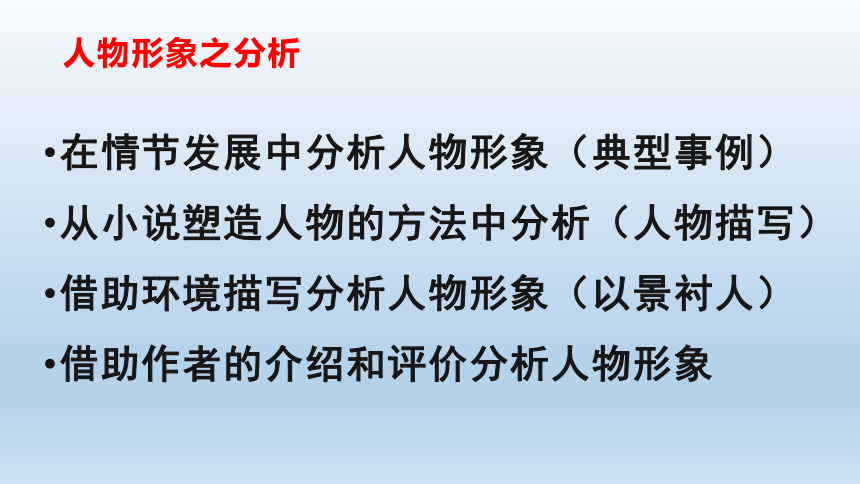

人物形象之分析

在情节发展中分析人物形象(典型事例)

从小说塑造人物的方法中分析(人物描写)

借助环境描写分析人物形象(以景衬人)

借助作者的介绍和评价分析人物形象

在情节发展中分析人物形象

情节是小说中用以表现主题或人物性格的一系列有组织的生活事件。情节是人物性格形成和发展的历史,在事件发展的过程中,才能显现出人物灵魂深处的东西。离开了情节,就不知道人物怎样做事,也就无法分析人物性格特征。故事情节或是发展了人物性格,或是表现了人物性格,所以分析小说情节是我们分析人物的一把钥匙。

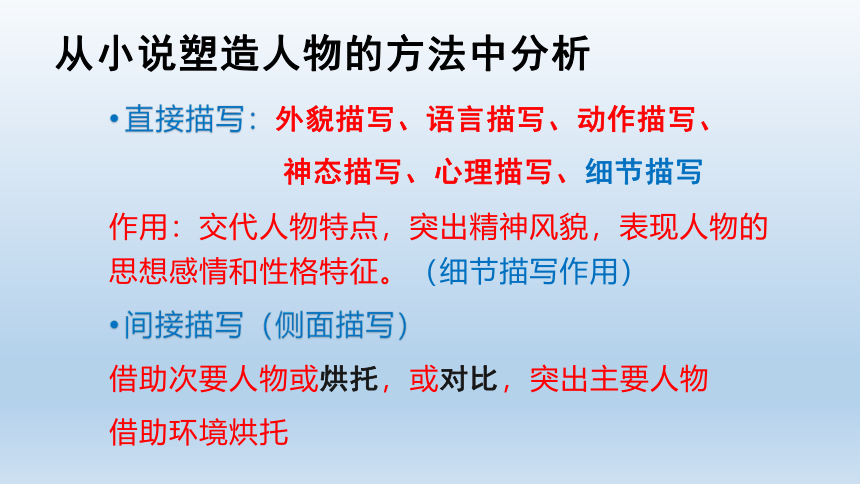

从小说塑造人物的方法中分析

直接描写:外貌描写、语言描写、动作描写、

神态描写、心理描写、细节描写

作用:交代人物特点,突出精神风貌,表现人物的思想感情和性格特征。(细节描写作用)

间接描写(侧面描写)

借助次要人物或烘托,或对比,突出主要人物

借助环境烘托

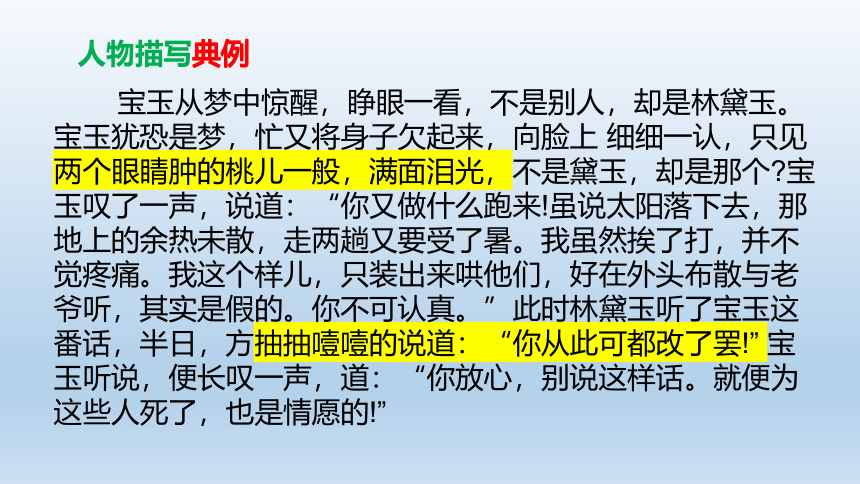

宝玉从梦中惊醒,睁眼一看,不是别人,却是林黛玉。宝玉犹恐是梦,忙又将身子欠起来,向脸上 细细一认,只见两个眼睛肿的桃儿一般,满面泪光,不是黛玉,却是那个 宝玉叹了一声,说道:“你又做什么跑来!虽说太阳落下去,那地上的余热未散,走两趟又要受了暑。我虽然挨了打,并不觉疼痛。我这个样儿,只装出来哄他们,好在外头布散与老爷听,其实是假的。你不可认真。”此时林黛玉听了宝玉这番话,半日,方抽抽噎噎的说道:“你从此可都改了罢!” 宝玉听说,便长叹一声,道:“你放心,别说这样话。就便为这些人死了,也是情愿的!”

人物描写典例

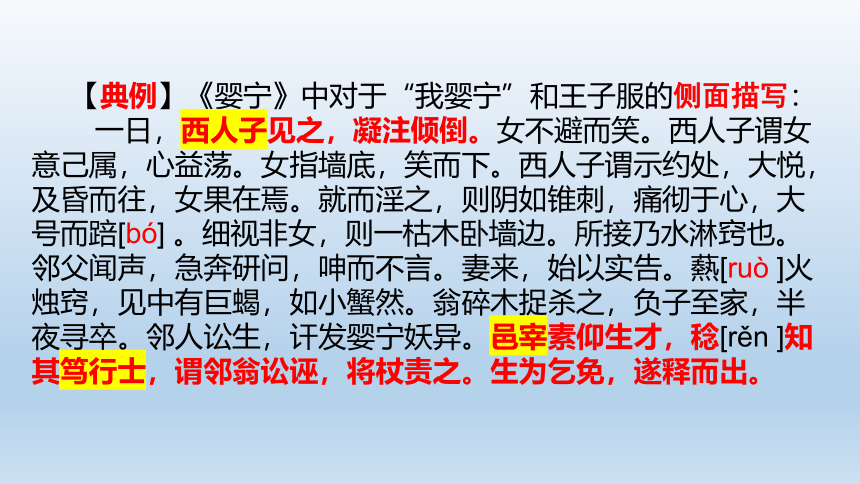

【典例】《婴宁》中对于“我婴宁”和王子服的侧面描写:

一日,西人子见之,凝注倾倒。女不避而笑。西人子谓女意己属,心益荡。女指墙底,笑而下。西人子谓示约处,大悦,及昏而往,女果在焉。就而淫之,则阴如锥刺,痛彻于心,大号而踣[bó] 。细视非女,则一枯木卧墙边。所接乃水淋窍也。邻父闻声,急奔研问,呻而不言。妻来,始以实告。爇[ruò ]火烛窍,见中有巨蝎,如小蟹然。翁碎木捉杀之,负子至家,半夜寻卒。邻人讼生,讦发婴宁妖异。邑宰素仰生才,稔[rěn ]知其笃行士,谓邻翁讼诬,将杖责之。生为乞免,遂释而出。

细节描写典例1:《苦恼》

例如小说开头:“周身雪白,像个幽灵。他坐在车座上一动也不动,身子向前伛着,伛到了活人的身子所能伛到的最大限度。哪怕有一大堆雪落在他身上,仿佛他也会觉得用不着抖掉似的……他的小母马也一身白,也一动不动。”写出了车夫姚纳命运悲苦,及其牛马一般的地位。

又如姚纳在与军人交谈之前:“在赶车座位上局促不安,像是坐在针尖上似的,往两旁撑开胳膊肘儿,眼珠乱转,就跟有鬼附了体一样。……回头瞧着他的乘客,张开嘴唇……”表现了姚纳受到周围人冷眼时的不安,以及想要向他人诉说苦恼时的欲言又止。

细节描写典例2:

石崇与王恺争豪,并穷绮丽,以饰舆服。武帝,恺之甥也,每助恺。尝以一珊瑚树高二尺许赐恺,枝柯扶疏,世罕其比。恺以示崇,崇视讫,以铁如意击之,应手而碎。恺既惋惜,又以为疾己之宝,声色甚厉。崇曰:“不足恨,今还卿。”乃命左右悉取珊瑚树,有三尺四尺,条干绝世,光彩溢目者六七枚,如恺许比甚众。恺惘然自失。

——石崇以铁如意击碎珊瑚树这一富有特征性的细节,无论对突显作品主旨还是刻画人物性格,都是不可或缺的点睛之笔。最后的神态描写“惘然自失”非常值得称道,可谓言简意赅。

借助环境描写分析人物形象

环境是人物性格形成的土壤,从社会环境、活动场景以及人物关系中认识人物的典型意义。形象的典型意义往往要根据故事发生的历史背景来思考,而人物活动的具体场所,人物之间的关系等,往往也与其典型意义有关。人物都是一定社会环境的产物,每个人的身上都鲜明地体现着时代的烙印。

环境描写典例

沙子龙的镖局已改成客栈。 东方的大梦没法子不醒了。炮声压下去马来与印度野林中的虎啸。半醒的人们,揉着眼,祷告着祖先与神灵;不大会儿,失去了国土、自由与主权。门外立着不同面色的人,枪口还热着。他们的长矛毒弩,花蛇斑彩的厚盾,都有什么用呢; 连祖先与祖先所信的神明全不灵了啊!龙旗的中国也不再神秘,有了火车呀,穿坟过墓破坏着风水。枣红色多穗的镖旗,绿鲨皮鞘的钢刀,响着串铃的口马,江湖上的智慧与黑话,义气与声名,连沙子龙,他的武艺、事业,都梦似的变成昨夜的。今天是火车、快枪,通商与恐怖。听说,有人还要杀下皇帝的头呢! 这是走镖已没有饭吃,而国术还没被革命党与教育家提倡起来的时候。

借助作者的介绍和评价分析人物形象

小说作家在描写叙述人物性格,人物命运时显示出自己对生活的理解和认识。我们要在阅读中体会作者的感情倾向。作者在小说中对人物的身份、地位、经历、教养、气质等的介绍和评价,都直接决定着人物的言行,影响着人物的性格。

【典例】异史氏曰: 观其孜孜憨笑,似全无心肝者。而墙下恶作剧,其黠孰甚焉。至凄恋鬼母,反笑为哭,我婴宁(撄宁)殆隐于笑者矣。窃闻山中有草,名"笑矣乎",嗅之则笑不可止。房中植此一种,则合欢忘忧,并无颜色矣。若解语花,正嫌其作态耳。

在情节发展中分析人物形象

从小说塑造人物的方法中分析

借助环境描写分析人物形象

借助作者的介绍和评价分析人物形象

沙子龙:武艺高强、个性孤傲内向。

孙老者:嗜艺如命,个性豪爽固执。

王三胜:庸俗自私,个性争强好胜。

面对时代的变革,沙子龙成为“东方大梦不得不醒”的醒者。孙老者和王三胜仍然沉潜在“东方大梦”之中。

典例:小说人物形象的塑造

熟记塑造方法 力求概括准确 分析紧扣原文 答案分条作答

小说因情节而生动。情节是由人物之间的关系,矛盾和性格冲突所产生的一系列生活事件。阅读小说,既要紧紧抓住某个事件,同时,也要注意事件的曲折跌宕。小说还通过情节来展示人物性格,表现主题。故事情节通常包括开端、发展、高潮、结局几个部分,有的前有序幕,后有尾声。

小说阅读之故事情节

①概括情节

②分析情节作用

③赏析情节手法

故事情节之考查:

概括情节

把握故事情节,是读懂小说的关键,是欣赏小说的基础。

概括情节的方法:

①从理清结构,寻找线索,抓住场面几方面概括小说的主要情节;

②要避免前后情节的相互交错;

③要注意题干要求涉及的对象,做到从同一角度概述,前后一脉贯通。

阅读下面的文字,完成1-4题。(20分)

苦恼(契诃夫)

暮色昏暗。大片的湿雪绕着刚点亮的街灯懒洋洋地飘飞,落在房顶、马背、肩膀、帽子上,积成又软又薄的一层。车夫姚纳·波达波夫周身雪白,像是一个幽灵。他在赶车座位上坐着,一动也不动,身子往前伛着,伛到了活人的身子所能伛到的最大限度。哪怕有一大堆雪落在他身上,仿佛他也会觉得用不着抖掉似的……他的小母马也一身白,也一动不动。它那呆呆不动的姿势,它那瘦骨嶙峋的身架,它那棍子一样笔直的四条腿,使得它活像拿一个小钱就可以买到的马形蜜糖饼。

“赶车的,到维堡区去!”姚纳听见了喊声,猛地哆嗦一下,从粘着雪花的睫毛里望出去,看见一个军人,穿一件带风帽的军大衣。

“到维堡区去!”军人又喊了一遍, “你睡着了还是怎么的?到维堡区去!”

为了表示同意,姚纳就抖动一下缰绳。那匹瘦马也伸长脖子,弯起它那像棍子一样的腿,迟疑地离开原地走动起来了。

“你往哪儿闯,鬼东西!”姚纳立刻听见那一团团川流不息的黑影当中发出了喊叫声。 “你连赶车都不会!靠右走!”军人生气地说。

姚纳在赶车座位上局促不安,像是坐在针尖上似的,往两旁撑开胳膊肘,不住转动眼珠,就跟有鬼附了体一样。他回过头去瞧着乘客,努动他的嘴唇。他分明想要说话,然而从他的喉咙里却没有吐出一个字来,只发出“咝咝”的声音。

“什么?”军人问。

姚纳撇着嘴苦笑一下,嗓子眼用一下劲,这才沙哑地说出口: “老爷,那个,我的儿子……这个星期死了。”

姚纳掉转整个身子朝着乘客说: “谁知道呢,多半是得了热病吧……他在医院里躺了三天就死了……这是上帝的旨意哟。”

“赶你的车吧,赶你的车吧……”乘客说, “照这样,明天也到不了。快点走!”

后来他有好几次回过头去看他的乘客,可是乘客闭上眼睛,分明不愿意再听了。他把乘客拉到维堡区以后,就把雪橇赶到一家饭馆旁边停下来,坐在赶车座位上伛下腰,又不动了。

“赶车的,到警察桥去!”那个驼子用破锣般的声音说。

“一共三个人。二十戈比!”

姚纳抖动缰绳,吧哒嘴唇。二十戈比的价钱是不公道的,然而他顾不上讲价了。那几个青年人就互相推搡着,嘴里骂声不绝,走到雪橇跟前,三个人做出了决定:应该让驼子站着,因为他最矮。

“好,走吧!”驼子站在那儿,用破锣般的嗓音说,对着姚纳的后脑壳喷气。

姚纳感到他背后驼子的扭动的身子和颤动的声音。他听见那些骂他的话,看到这几个人,孤单的感觉就逐渐从他的胸中消散了。驼子骂个不停,诌出一长串稀奇古怪的骂人话。姚纳不住地回过头去看他们。

正好他们的谈话短暂地停顿一下,他就再次回过头去,嘟嘟哝哝说: “我的……那个……我的儿子这个星期死了!”

“大家都要死的……”驼子咳了一阵,擦擦嘴唇,叹口气说。“得了,你赶车吧,你赶车吧!诸位先生,照这样的走法我再也受不住了!他什么时候才会把我们拉到呢?”

姚纳回转身,想讲一讲他儿子是怎样死的,可是这时候驼子轻松地呼出一口气,声明说,谢天谢地,他们终于到了。

姚纳收下二十戈比以后,久久地看着那几个游荡的人的背影。他又孤身一人了,寂静又向他侵袭过来。

他的苦恼刚淡忘了不久,如今重又出现,更有力地撕扯他的胸膛。姚纳的眼睛不安而痛苦地打量街道两旁川流不息的人群:在这成千上万的人当中有没有一个人愿意听他倾诉衷曲呢?然而人群奔走不停,谁都没有注意到他,更没有注意到他的苦恼。

他受不住了。 “回大车店去,”他想, “回大车店去!”

那匹瘦马仿佛领会了他的想法,就小跑起来。大约过了一个半钟头,姚纳已经在一个肮脏的大火炉旁边坐着了。“连买燕麦的钱都还没挣到呢,”他想。墙角上有一个年轻的车夫站起来,带着睡意嗽一嗽喉咙,往水桶那边走去。

“你是想喝水吧 ”姚纳问。

“是啊,想喝水!”

“那就痛痛快快地喝吧。我呢,老弟,我的儿子死了……”

姚纳看一下他的话产生了什么影响,可是一点影响也没看见。那个青年人已经盖好被子,连头蒙上,睡着了。

老人就叹气,搔他的身子。如同那个青年人渴望喝水一样,他渴望说话。

他穿上衣服,走到马房里,他的马就站在那儿。 “你在吃草吗?”姚纳问他的马说,看见了它的发亮的眼睛。“好,吃吧。既然买燕麦的钱没有挣到,那咱们就吃草好了……我已经太老,不能赶车了……该由我的儿子来赶车才对,他才是个地道的马车夫……只要他活着就好了……”姚纳沉默了一忽儿,继续说: “我的小母马……姚内奇不在了……他下世了……比方说,你现在有个小驹子,忽然,这个小驹子下世了……你不是要伤心吗?”

那匹瘦马嚼着草料,听着,向它主人的手上呵气。

姚纳讲得入了迷,就把他心里的话统统对它讲了……

(本文有删改)

1.姚纳都向哪些人倾诉了白己的苦恼,结果如何?通读全文,分点概括。

(3分)

2.小说开篇的景物描写有什么作用?请简要分析。(3分)

参考答案:

1.他给到维堡区的军人讲,军人问了两句就不愿听了;他给三个上警察桥去寻欢作乐的青年讲,青年人根本不听他的苦诉;他和大车店的小伙子诉说,小伙子却蒙头睡着了。

2.小说开篇描绘了一幅黄昏车马图,渲染寒冷悲苦的氛围,为小说设置冷酷的背景,折射当时社会的黑暗冷漠。衬托主人公在茫茫人海中的孤独、凄凉。为下文姚纳的悲惨生活做铺垫,又与结尾处人马倾诉的情景相呼应。

3.联系全文,小说中对马的描写起了什么作用?

(3分)

参考答案

3.就结构上而言,运用了对比手法,将“人与人”的关系与“人与马”的关系相对比,没有人听姚纳的诉说而马却静静地听着,这强烈的对比,鲜明地反映了当时人与人之间的冷漠无情。就内容方面而言(类比),描写马的处境、神态和遭遇,使人联想到车夫姚纳的处境、神态和遭遇,暗示出姚纳牛马般的社会地位和现实处境,充分暴露了当时社会的黑暗。艺术效果而言,增强了感染力。

典例:鲁迅《风波》的情节

序幕:九斤老太与六斤、与七斤嫂的“风波”

故事情节:

开端:

发展:

高潮:

结局:

皇帝坐了龙庭又要辫子,七斤的辫子却被剪了。

赵七爷来向七斤“细说”辫子的重要性。

人们对没有辫子的恐慌。

皇帝不坐龙庭,辫子不重要了。

尾声:

一切“照旧”。

(灾难的开始)

(灾难的结束)

预示着更大的灾难:

社会更加黑暗、愚昧、落后。

请围绕主人公某某梳理文章的基本情节。

《宝玉挨打》基本情节:

(挨打前)挨打原因——(挨打时)过程——(挨打后)身边人的反映

一般一个场面可以梳理为一个情节。小说中的场面就是不同时间下人物活动的场所。如《林教头风雪山神庙》就可按照林冲活动的地点概括情节:酒店遇故交、市场买刀寻敌、看管草料场、风雪夜山神庙复仇。

情节自身作用:线索,贯穿全文;照应前文;推动情节;转折;铺垫;伏笔;设置悬念,激发阅读兴趣。

人物:(刻画;表现)

环境:交代人物活动的环境,处境

主题:深化,表现,揭示,暗示

情节的作用

情节位置 作用分析

开头 小说开头常用的三种方式:①常用开头。开门见山,点明题旨;交代故事发生的时间地点;②悬念式。在作品开头提出疑问,然后在行文的过程中或在结尾回答疑问。作用是制造悬念,引出下文,并引起读者思考,吸引读者阅读下去;③写景式。作用主要是交代故事发生的环境,渲染气氛,烘托人物心情,奠定感情基调

情节位置 作用分析

中间 ①考虑某个情节与全文中相关情节的关系。主要是照应和伏笔,这两者的使用可使情节结构紧密,前后呼应;②补充叙事,揭示矛盾;推动情节发展或转折

情节位置 作用分析 结尾 出人意料式(欧·亨利式结尾) ①这种结尾,从结构安排上看,形成情节的陡转,出人意料,能使平淡的故事陡生波澜,猛烈撞击读者的心灵,产生震撼人心的力量;②从表现手法上看,与前文的伏笔相照应,使人觉得在情理之中;③丰富人物形象;④突出小说主题(后两点属于内容方面,需结合文本分析)

情节位置 作用分析 结尾 戛然而止、留下空白式 ①这种结尾增加神秘感,能够让读者充分地驰骋想象,进行艺术的再创造;②有限视角,给人以真实感;③丰富人物形象;④突出小说主题(后两点属于内容方面,需结合文本分析)

补叙式 ①这种结尾常有对上文情节的呼应和解释悬念的作用;②使人物形象更加完整;③深化主旨

1.叙述人称和叙述视角

类 别 内涵及作用

第一人称(有限视角) 第一人称只能局限于叙述人的所见所闻,与“有限视角”一样会受到一定的叙述限制,但它能使小说显得真实亲切,拉近与读者的距离,同时便于抒发感情

第二人称 严格来说,第二人称算不上一种叙述视角。第二人称拉近了叙述者与人物之间的距离,增强了文章的抒情性和亲切感,便于感情交流

第三人称(全知视角) 第三人称不受叙述者的见闻和感觉的约束,相对自由。它可以深入人物内心,将人物的心理活动告诉读者;还可以展示不同人物在不同地点同时发生的事情

使用第一人称的,往往穿插第三人称的转述,以进一步扩大表现的时空领域;使用第三人称的,则常常夹杂人物的独白、对话等,从而增强文章的真实感和亲切感。人称交叉叙述的方法,可以扬长补短,使叙述的对象得到全方位、立体化的表现。

典例:《米龙老爹》采用双重人称叙事的手法及效果

双重人称叙述方法: 第一人称和第三人称交互使用。小说先用第三人称叙述,米龙老爹用第一人称来回答普军的审问。中间是写米龙老爹的口供,转为第三人称。

作用:不仅可以避免叙述上的呆板、单调,而且这种全方位的叙述,较之第一人称,更容易将事情说清楚。

人称互换的具体分析

小说在叙事方式上,第一人称(人物自己的语言)和第三人称(作者的叙述语言) 交互使用。作品先用第三人称对米龙老爹孤胆杀敌、失手被捕的事件作了客观、概括性的叙述和交代,后通过法庭审判让米龙老爹用第一人称回答普军军官的问题。使用第一人称,即叙述者和当事人同为一人,它比第三人称叙事的叙述者更能表达自己的真实想法,这样的叙事可以揭示人物行为的隐秘,使所叙述的情节更具有真实性和可信性,此外还通过主人公个性化的语言来表现人物的性格。对作品后半部分米龙老爹叙述他一人杀死16名普军的口供,作家又改用了第三人称叙事,在第三人称叙事中,叙述者可以用自己的眼光来叙事,这样可以更清楚地描述细节,多侧面塑造人物形象,同时也避免了叙述上的呆板。

2.叙述方法

类 别 内涵及作用

顺叙 按照时间(空间)的先后顺序来写,使情节发展脉络分明,层次清晰

倒叙 不按时间先后顺序来写,而是把某些发生在后面的情节或结局先行提出,然后再按顺序叙述下去。可以制造悬念,引人入胜

类 别 内涵及作用

插叙 在叙述主要事件的过程中,根据表达的需要,暂时中断主线而插入另外一些与中心事件有关的内容的叙述。叙述完插入的事件后再接着原来的主要事件写。插叙内容不影响主要事件的表达。插叙对主要情节或中心事件做必要的铺垫、照应、补充、说明,使情节更完整,结构更严密,内容更充实。插叙的内容是基本事件之外的,去掉它,不影响故事的完整性

《米龙老爹》一文在叙述手法上有什么特色?有何作用?

小说采用倒叙方式,先描写生机盎然、和平静谧的田园风光,洋溢着幸福与喜悦的气氛,交代米龙老爹的殉难结局,然后以追忆的方式叙述米龙老爹在普法战争期间孤胆杀敌的原因及其复仇的整个过程。

艺术效果:造成悬念使小说产生引人入胜的艺术魅力;暗寓幸存者和后代对壮烈牺牲的米龙老爹的怀念之情;为故事做了情感上和内蕴上的铺垫;暗示今天的幸福正是先烈用鲜血换来的,突出小说的爱国主义主题。

【 具体分析】小说开头有这样一句话: 那枝葡萄,正种在老爹从前被人枪杀的地点。这里设置了悬念,激发起读者的阅读兴趣----老爹是谁、为什么被枪决。二是开头部分的描写,暗寓着幸存者和后代对壮烈牺牲的米龙老爹的怀念之情。

情节结构手法指作者在安排开端、发展、高潮、结局过程中运用的各种技巧,具体如下:

手 法 概念分析及作用阐释

悬念 指作者为了激活读者的“紧张与期待的心情”,在艺术处理上采取的一种积极手段。通俗地说,它是指在小说的叙述中先设置一个谜面,藏起谜底,在适当的时候再予以点破,使读者的期待心理得到满足。悬念的主要作用是吸引读者,引人入胜

3.情节结构手法

抑扬 指对写作对象或欲扬先抑或欲抑先扬,然后陡然一转,出乎读者所料,从而使文势曲折多变,使文章产生峰回路转、跌宕起伏的效果,增强作品的可读性

照应 又叫呼应,是篇章间的伏笔照应。照应能使情节连贯,脉络清晰,结构紧凑

手 法 概念分析及作用阐释

伏笔 指作者对将要在作品中出现的人物或事件,预先做的提示或暗示。伏笔用得好,可使全文前后呼应,结构更严谨,情节发展更合理,前因后果更分明

对比 把两种对立的事物或者同一事物的两个不同方面放在一起相互比较。对比的作用一般是渲染气氛,表现人物或突出主题

衬托 指描绘某一事物来表现另一事物的艺术手法,它分为正衬和反衬两种。衬托可以使文章更生动,人物、事物形象更突出,主题更鲜明

铺垫 也称铺叙衬垫,它是为了衬托主要人物或事物而铺叙另外的人物或事物以做衬垫。运用铺垫手法是为了蓄积气势,突出文章主旨

突转 在小说结尾部分,作者常常采用突转的方法形成情节的某种“巧合”,某种意料之外的反转,或者是形成人物性格的“急剧改变”。这种突转常收到意料之外、情理之中的效果,对表现小说主题起到画龙点睛的作用。

典例:阅读《苦恼》的结尾部分,回答问题:

姚纳沉默一会儿,接着说:“是这么回事,小母马……库司玛·姚尼奇下世了……他跟我说了再会……他一下子就无缘无故死了……哪,打个比方,你生了个小崽子,你就是那小崽子的亲妈了……突然间,比方说,那小崽子跟你告别,死了……你不是要伤心吗 ……”

小母马嚼着干草,听着,闻闻主人的手……

姚纳讲得有了劲,就把心里的话统统讲给它听了……

(1) 姚纳的双重苦恼是什么?

(2) 这段文字与前文构成何种关系

(3) 姚纳向马诉说苦恼反映了怎样的社会现实

(1).姚纳的双重苦恼是什么?

答案:失去儿子的苦恼;他的苦恼没有人听他诉说。

(2).这段文字与前文构成何种关系

答案:对比。

(3).姚纳向马诉说苦恼反映了怎样的社会现实

答案:当时社会的黑暗;人与人之间关系的自私、冷漠。

手 法 概念分析及作用阐释

线索 小说的线索就是贯穿整个作品情节发展的脉络,也是全文结构的脉络。小说中常见的线索:(1)人物线索 (2)事物线索 (3)事件线索 (4)以时间、空间或人物心理、情感为线索.线索的安排:安排线索,可以是单线,也可以是双线。双线一般是围绕作品中的两个主要人物(事件)的发展变化分别进行的,可分为明线和暗线:(1)明线:人物活动或事件发展所直接呈现出来的线索;(2)暗线:未直接描绘的人物活动或事件所间接呈现出来的线索。线索的作用(1)贯穿全文情节,把全文的人物、事件串联起来,使作品浑然一体,结构完整严谨。(2)巧妙安排小说的结构,便于揭示主题

巧合 误会 反转 一波三折式 蒙太奇式(镜头组合式:把几个有内在联系的镜头或场面连接起来,构成一个有机完整的结构。)

关于标题的考查题型:

一、理解小说标题的含义

二、理解小说标题的作用(原因、效果、好处)

一、理解小说标题的含意(双重或多重)

1、表面意义与真实意义。

2、指代意义与比喻意义。

3、一语双关,双层含义。

小结:理解小说标题的含义的方法

联系表层含义;体会深层含义;联系全文内容;结合文章主旨

如《百合花》,这个题目内涵丰富;

再如《断魂枪》,这个题目……

1、交代主要人物形象及其特征。(如《断魂枪》)

2、概括小说主要事件。(如《宝玉挨打》)

3、贯穿全文,起线索作用。(如《百合花》)

4、展开情节,前后呼应。

5、设置悬念,激发读者兴趣,吸引读者的眼球,使读者产生阅读的冲动。让读者看了题目会产生遐想,饶有兴趣地看下去。 引发读者思考。

……

二、小说标题的作用

6、点明时间地点,创设故事背景,渲染环境氛围,奠定文章的感情基调。(或:交代了人物活动的社会环境)

7、作为情感的载体,寄托作者情感。

8、运用手法、生动形象,意蕴丰富。

9、揭示小说主旨,深化主题。

小结:小说标题的作用

人 物

情 节

环 境

主 旨

标 题

1、以“祝福”为题(迁移:《百合花》)有什么好处?

①是小说的线索,贯串起祥林嫂一生的遭遇。

②交代了小说的情节(小说起于祝福,终于祝福,中间几次写到祝福)。

③交代了人物活动的社会环境。

④暗示了主题。封建礼教封建思想是杀害祥林嫂的凶手,而祝福是封建礼教封建思想的集中体现,以“祝福”为题,表现了小说反封建的主题。

2.小说标题‘药’(迁移:《断魂枪》)有什么作用?请作具体分析。

①三层含义: 1.人血馒头不是药,这迷信的结果,只会使人早日丧生。2.夏瑜式的奋斗和牺牲也不是药,救不了社会的病苦,唤不起愚昧群众的觉悟。 3.真正疗救中国——华夏,只有舍此另找新药,才能根治脱离群众这一症结的新药。

②“药”指的是人血馒头,是线索。这一事物使小说的明暗两条线索紧密地联结在一起,揭示了华、夏两家故事的底蕴。

③“药”有概括情节的作用,买药、吃药、谈药……等情节,都围绕“药”展开。

④“药”具有揭示主题的作用:蘸有革命者鲜血的馒头决不是愚昧的群众所想像的医治病苦的良药。鲁迅说:“我的取材,多采自病态社会不幸的人们中,意思是揭出病苦,引起疗救者注意。”

【小说标题含意与用意答题注意事项】

1、审清题目,明确答题方向,问什么答什么;

2、挖掘含意,注意表里虚实,指代双关比喻;

3、体会用意,注重多个角度,时间地点氛围;

4、线索悬念,情节发展呼应,强调主旨情感;

5、思路清晰,答题分清要点,尽量对号入座。

1.线索选择、

2.顺序选用、

3.巧妙结尾

…………

布局谋篇类考点举例

1、线索选择

小说线索是贯穿整个作品的情节发展的脉络,它可以是小说中的某个人物、某个事物,也可以是作者的情感、小说的事件,还可以是故事中的空间、时间。阅读小说,抓住线索是把握小说故事发展的关键。线索有单线和双线两种。

2.顺序选用

这一环节主要涉及各种叙述方式的使用,重点要理解设疑法(悬念法):提出疑问,然后在行文过程中或结尾才回答疑问。作用是造成悬念,引出下文,并引起读者的思考,吸引读者把小说读下去。

巧妙的结尾(迁移训练举例)

分析令人伤感的悲剧结局,以《药》为例

①从主题上看,能更好地深化主题。如《药》华小栓、夏瑜的死(悲剧)揭示了辛亥革命的不彻底性----没有发动群众。

(迁移理解:杂文《灯下漫笔》)

②从表现人物性格看,能更好地塑造人物性格。《药》写华小栓吃了人血馒头后的死,突现了群众(华老栓)的愚昧性格。(迁移:另一小说《风波》)

分析令人喜悦的大团圆结局(如《婴宁》)

小说《婴宁》的故事结局:“由是岁值寒食,夫妻登秦墓,拜扫无缺。女逾年生一子,在怀抱中,不畏生人,见人辄笑,亦大有母风云。”

①从表达效果上看,小说喜剧结局给读者留下了广阔的想象空间,耐人寻味。

②从阅读者的情感体验看,这种结局符合人们的阅读心理。给人以欣慰、愉悦之感。

③从主题上看,这样的结局凸显出的美好人性,反映出人类向往美好生活的愿望。

巧妙的结尾(以《萧萧》为例)

萧萧的人生经历简述:

十二岁出嫁来到了丈夫家作了童养媳,“天晴落雨日子混下去,每日抱抱丈夫,也帮同家中作点杂事,能动手的就动手。”日子过得倒也悠闲,无愁烦,不想、也不懂愁烦。十四五岁时,萧萧已高如成人,心却还是一颗糊糊涂涂的心;她被花狗诱惑变成了妇人,后来怀孕了,花狗抛下她不辞而别。接下来,萧萧逃跑被发现并监禁;婆家人“生气的生气,流泪的流泪,骂人的骂人,各安本分乱下去”,可是这一年,萧萧仍然是在这家人过年;次年,萧萧生下儿子,便不嫁别处去了;十年后,萧萧与小丈夫圆房,这一年萧萧在屋前榆蜡篱笆间看热闹,同十年前抱丈夫一个样。

巧妙的结尾(迁移训练举例)

【模拟题】阅读《萧萧》结尾部分,简析:

到萧萧正式同丈夫拜堂圆房时,儿子已经年纪十岁,能看牛割草,成为家中生产者一员了。平时喊萧萧丈夫做大叔,大叔也答应,从不生气。

这儿子名叫牛儿。牛儿十二岁时也接了亲,媳妇年长六岁。媳妇年纪大,才能诸事作帮手,对家中有帮助。唢呐吹到门前时,新娘在轿中呜呜的哭着,忙坏了那个祖父曾祖父。

这一天,萧萧抱了自己新生的月毛毛,却在屋前榆蜡树篱笆看热闹,同十年前抱丈夫一个样子。

1.上述文字反映了当时怎样的社会风俗?

2.小说结尾有什么寓意?这样写的作用是什么?

3.上述文字采用了哪些描写手法?

1.上述文字反映了当时怎样的社会风俗?

反映了当时湘西山村古老而落后的小丈夫、大媳妇的社会风俗。

2.小说结尾有什么寓意?这样写的作用是什么?

萧萧对自己不幸命运的麻木,展示了湘西底层人民生命的“自在状态”及淳朴坚韧的生命力。这样写的作用是以喜剧的形式揭示湘西妇女的不幸命运,萧萧悲剧命运的循环,深化了小说的主题。

3.上述文字采用了哪些描写手法?

肖像描写,动作描写。

1.第一讲:单元考点串讲

小说考点及题型讲座

2023届高考语文复习专题★★

小说三要素人物描写:环境描写:情节:肖像描写语言描写动作描写心理描写神态描写自然环境社会环境开端、发展、高潮、结局例题揭秘:1、用简洁的语言概括文段的内容主人公+做什么2、人物描写方法及作用分析肖像描写语言描写动作描写心理描写神态描写——揭示人物性格,展示人物精神世界,为小说主题服务。3.谈看法、启示、体验等(1)联系背景,读懂内容;(2)针对话题,选取角度;(3)联系实际,具体阐述;(4)中心明确,思想正确;(5)简明扼要,准确无误。4.展开想象,对小说情节进行加工(如:补充小说的空白或补小说的结尾)(1)读懂内容,心中有数(2)注意语境关联,结构承上启下(3)如是人物描写,要符合人物身份(4)补充部分要符合当时情境(5)合理想象小说阅读多方面

鲜明的人物形象(小说的中心)

完整的故事情节(小说的骨架)

典型的环境描写(小说的依托)

深刻的主题意蕴(小说的灵魂)

精妙的写作技巧(小说的手段)

小说阅读之人物形象

文学即人学,以叙事为主的小说更是以写人为中心。小说主要通过鲜明而独特的人物形象来打动读者感染读者,来反映社会生活。

小说的人物形象是作者根据现实生活创造出来的,他不同于真人真事,而是“杂取种种,合成一个”,是熟悉的陌生人,他源于生活又高于生活。小说通过这样典型的人物形象反映生活更集中,更有代表性。

人物形象之分析

在情节发展中分析人物形象(典型事例)

从小说塑造人物的方法中分析(人物描写)

借助环境描写分析人物形象(以景衬人)

借助作者的介绍和评价分析人物形象

在情节发展中分析人物形象

情节是小说中用以表现主题或人物性格的一系列有组织的生活事件。情节是人物性格形成和发展的历史,在事件发展的过程中,才能显现出人物灵魂深处的东西。离开了情节,就不知道人物怎样做事,也就无法分析人物性格特征。故事情节或是发展了人物性格,或是表现了人物性格,所以分析小说情节是我们分析人物的一把钥匙。

从小说塑造人物的方法中分析

直接描写:外貌描写、语言描写、动作描写、

神态描写、心理描写、细节描写

作用:交代人物特点,突出精神风貌,表现人物的思想感情和性格特征。(细节描写作用)

间接描写(侧面描写)

借助次要人物或烘托,或对比,突出主要人物

借助环境烘托

宝玉从梦中惊醒,睁眼一看,不是别人,却是林黛玉。宝玉犹恐是梦,忙又将身子欠起来,向脸上 细细一认,只见两个眼睛肿的桃儿一般,满面泪光,不是黛玉,却是那个 宝玉叹了一声,说道:“你又做什么跑来!虽说太阳落下去,那地上的余热未散,走两趟又要受了暑。我虽然挨了打,并不觉疼痛。我这个样儿,只装出来哄他们,好在外头布散与老爷听,其实是假的。你不可认真。”此时林黛玉听了宝玉这番话,半日,方抽抽噎噎的说道:“你从此可都改了罢!” 宝玉听说,便长叹一声,道:“你放心,别说这样话。就便为这些人死了,也是情愿的!”

人物描写典例

【典例】《婴宁》中对于“我婴宁”和王子服的侧面描写:

一日,西人子见之,凝注倾倒。女不避而笑。西人子谓女意己属,心益荡。女指墙底,笑而下。西人子谓示约处,大悦,及昏而往,女果在焉。就而淫之,则阴如锥刺,痛彻于心,大号而踣[bó] 。细视非女,则一枯木卧墙边。所接乃水淋窍也。邻父闻声,急奔研问,呻而不言。妻来,始以实告。爇[ruò ]火烛窍,见中有巨蝎,如小蟹然。翁碎木捉杀之,负子至家,半夜寻卒。邻人讼生,讦发婴宁妖异。邑宰素仰生才,稔[rěn ]知其笃行士,谓邻翁讼诬,将杖责之。生为乞免,遂释而出。

细节描写典例1:《苦恼》

例如小说开头:“周身雪白,像个幽灵。他坐在车座上一动也不动,身子向前伛着,伛到了活人的身子所能伛到的最大限度。哪怕有一大堆雪落在他身上,仿佛他也会觉得用不着抖掉似的……他的小母马也一身白,也一动不动。”写出了车夫姚纳命运悲苦,及其牛马一般的地位。

又如姚纳在与军人交谈之前:“在赶车座位上局促不安,像是坐在针尖上似的,往两旁撑开胳膊肘儿,眼珠乱转,就跟有鬼附了体一样。……回头瞧着他的乘客,张开嘴唇……”表现了姚纳受到周围人冷眼时的不安,以及想要向他人诉说苦恼时的欲言又止。

细节描写典例2:

石崇与王恺争豪,并穷绮丽,以饰舆服。武帝,恺之甥也,每助恺。尝以一珊瑚树高二尺许赐恺,枝柯扶疏,世罕其比。恺以示崇,崇视讫,以铁如意击之,应手而碎。恺既惋惜,又以为疾己之宝,声色甚厉。崇曰:“不足恨,今还卿。”乃命左右悉取珊瑚树,有三尺四尺,条干绝世,光彩溢目者六七枚,如恺许比甚众。恺惘然自失。

——石崇以铁如意击碎珊瑚树这一富有特征性的细节,无论对突显作品主旨还是刻画人物性格,都是不可或缺的点睛之笔。最后的神态描写“惘然自失”非常值得称道,可谓言简意赅。

借助环境描写分析人物形象

环境是人物性格形成的土壤,从社会环境、活动场景以及人物关系中认识人物的典型意义。形象的典型意义往往要根据故事发生的历史背景来思考,而人物活动的具体场所,人物之间的关系等,往往也与其典型意义有关。人物都是一定社会环境的产物,每个人的身上都鲜明地体现着时代的烙印。

环境描写典例

沙子龙的镖局已改成客栈。 东方的大梦没法子不醒了。炮声压下去马来与印度野林中的虎啸。半醒的人们,揉着眼,祷告着祖先与神灵;不大会儿,失去了国土、自由与主权。门外立着不同面色的人,枪口还热着。他们的长矛毒弩,花蛇斑彩的厚盾,都有什么用呢; 连祖先与祖先所信的神明全不灵了啊!龙旗的中国也不再神秘,有了火车呀,穿坟过墓破坏着风水。枣红色多穗的镖旗,绿鲨皮鞘的钢刀,响着串铃的口马,江湖上的智慧与黑话,义气与声名,连沙子龙,他的武艺、事业,都梦似的变成昨夜的。今天是火车、快枪,通商与恐怖。听说,有人还要杀下皇帝的头呢! 这是走镖已没有饭吃,而国术还没被革命党与教育家提倡起来的时候。

借助作者的介绍和评价分析人物形象

小说作家在描写叙述人物性格,人物命运时显示出自己对生活的理解和认识。我们要在阅读中体会作者的感情倾向。作者在小说中对人物的身份、地位、经历、教养、气质等的介绍和评价,都直接决定着人物的言行,影响着人物的性格。

【典例】异史氏曰: 观其孜孜憨笑,似全无心肝者。而墙下恶作剧,其黠孰甚焉。至凄恋鬼母,反笑为哭,我婴宁(撄宁)殆隐于笑者矣。窃闻山中有草,名"笑矣乎",嗅之则笑不可止。房中植此一种,则合欢忘忧,并无颜色矣。若解语花,正嫌其作态耳。

在情节发展中分析人物形象

从小说塑造人物的方法中分析

借助环境描写分析人物形象

借助作者的介绍和评价分析人物形象

沙子龙:武艺高强、个性孤傲内向。

孙老者:嗜艺如命,个性豪爽固执。

王三胜:庸俗自私,个性争强好胜。

面对时代的变革,沙子龙成为“东方大梦不得不醒”的醒者。孙老者和王三胜仍然沉潜在“东方大梦”之中。

典例:小说人物形象的塑造

熟记塑造方法 力求概括准确 分析紧扣原文 答案分条作答

小说因情节而生动。情节是由人物之间的关系,矛盾和性格冲突所产生的一系列生活事件。阅读小说,既要紧紧抓住某个事件,同时,也要注意事件的曲折跌宕。小说还通过情节来展示人物性格,表现主题。故事情节通常包括开端、发展、高潮、结局几个部分,有的前有序幕,后有尾声。

小说阅读之故事情节

①概括情节

②分析情节作用

③赏析情节手法

故事情节之考查:

概括情节

把握故事情节,是读懂小说的关键,是欣赏小说的基础。

概括情节的方法:

①从理清结构,寻找线索,抓住场面几方面概括小说的主要情节;

②要避免前后情节的相互交错;

③要注意题干要求涉及的对象,做到从同一角度概述,前后一脉贯通。

阅读下面的文字,完成1-4题。(20分)

苦恼(契诃夫)

暮色昏暗。大片的湿雪绕着刚点亮的街灯懒洋洋地飘飞,落在房顶、马背、肩膀、帽子上,积成又软又薄的一层。车夫姚纳·波达波夫周身雪白,像是一个幽灵。他在赶车座位上坐着,一动也不动,身子往前伛着,伛到了活人的身子所能伛到的最大限度。哪怕有一大堆雪落在他身上,仿佛他也会觉得用不着抖掉似的……他的小母马也一身白,也一动不动。它那呆呆不动的姿势,它那瘦骨嶙峋的身架,它那棍子一样笔直的四条腿,使得它活像拿一个小钱就可以买到的马形蜜糖饼。

“赶车的,到维堡区去!”姚纳听见了喊声,猛地哆嗦一下,从粘着雪花的睫毛里望出去,看见一个军人,穿一件带风帽的军大衣。

“到维堡区去!”军人又喊了一遍, “你睡着了还是怎么的?到维堡区去!”

为了表示同意,姚纳就抖动一下缰绳。那匹瘦马也伸长脖子,弯起它那像棍子一样的腿,迟疑地离开原地走动起来了。

“你往哪儿闯,鬼东西!”姚纳立刻听见那一团团川流不息的黑影当中发出了喊叫声。 “你连赶车都不会!靠右走!”军人生气地说。

姚纳在赶车座位上局促不安,像是坐在针尖上似的,往两旁撑开胳膊肘,不住转动眼珠,就跟有鬼附了体一样。他回过头去瞧着乘客,努动他的嘴唇。他分明想要说话,然而从他的喉咙里却没有吐出一个字来,只发出“咝咝”的声音。

“什么?”军人问。

姚纳撇着嘴苦笑一下,嗓子眼用一下劲,这才沙哑地说出口: “老爷,那个,我的儿子……这个星期死了。”

姚纳掉转整个身子朝着乘客说: “谁知道呢,多半是得了热病吧……他在医院里躺了三天就死了……这是上帝的旨意哟。”

“赶你的车吧,赶你的车吧……”乘客说, “照这样,明天也到不了。快点走!”

后来他有好几次回过头去看他的乘客,可是乘客闭上眼睛,分明不愿意再听了。他把乘客拉到维堡区以后,就把雪橇赶到一家饭馆旁边停下来,坐在赶车座位上伛下腰,又不动了。

“赶车的,到警察桥去!”那个驼子用破锣般的声音说。

“一共三个人。二十戈比!”

姚纳抖动缰绳,吧哒嘴唇。二十戈比的价钱是不公道的,然而他顾不上讲价了。那几个青年人就互相推搡着,嘴里骂声不绝,走到雪橇跟前,三个人做出了决定:应该让驼子站着,因为他最矮。

“好,走吧!”驼子站在那儿,用破锣般的嗓音说,对着姚纳的后脑壳喷气。

姚纳感到他背后驼子的扭动的身子和颤动的声音。他听见那些骂他的话,看到这几个人,孤单的感觉就逐渐从他的胸中消散了。驼子骂个不停,诌出一长串稀奇古怪的骂人话。姚纳不住地回过头去看他们。

正好他们的谈话短暂地停顿一下,他就再次回过头去,嘟嘟哝哝说: “我的……那个……我的儿子这个星期死了!”

“大家都要死的……”驼子咳了一阵,擦擦嘴唇,叹口气说。“得了,你赶车吧,你赶车吧!诸位先生,照这样的走法我再也受不住了!他什么时候才会把我们拉到呢?”

姚纳回转身,想讲一讲他儿子是怎样死的,可是这时候驼子轻松地呼出一口气,声明说,谢天谢地,他们终于到了。

姚纳收下二十戈比以后,久久地看着那几个游荡的人的背影。他又孤身一人了,寂静又向他侵袭过来。

他的苦恼刚淡忘了不久,如今重又出现,更有力地撕扯他的胸膛。姚纳的眼睛不安而痛苦地打量街道两旁川流不息的人群:在这成千上万的人当中有没有一个人愿意听他倾诉衷曲呢?然而人群奔走不停,谁都没有注意到他,更没有注意到他的苦恼。

他受不住了。 “回大车店去,”他想, “回大车店去!”

那匹瘦马仿佛领会了他的想法,就小跑起来。大约过了一个半钟头,姚纳已经在一个肮脏的大火炉旁边坐着了。“连买燕麦的钱都还没挣到呢,”他想。墙角上有一个年轻的车夫站起来,带着睡意嗽一嗽喉咙,往水桶那边走去。

“你是想喝水吧 ”姚纳问。

“是啊,想喝水!”

“那就痛痛快快地喝吧。我呢,老弟,我的儿子死了……”

姚纳看一下他的话产生了什么影响,可是一点影响也没看见。那个青年人已经盖好被子,连头蒙上,睡着了。

老人就叹气,搔他的身子。如同那个青年人渴望喝水一样,他渴望说话。

他穿上衣服,走到马房里,他的马就站在那儿。 “你在吃草吗?”姚纳问他的马说,看见了它的发亮的眼睛。“好,吃吧。既然买燕麦的钱没有挣到,那咱们就吃草好了……我已经太老,不能赶车了……该由我的儿子来赶车才对,他才是个地道的马车夫……只要他活着就好了……”姚纳沉默了一忽儿,继续说: “我的小母马……姚内奇不在了……他下世了……比方说,你现在有个小驹子,忽然,这个小驹子下世了……你不是要伤心吗?”

那匹瘦马嚼着草料,听着,向它主人的手上呵气。

姚纳讲得入了迷,就把他心里的话统统对它讲了……

(本文有删改)

1.姚纳都向哪些人倾诉了白己的苦恼,结果如何?通读全文,分点概括。

(3分)

2.小说开篇的景物描写有什么作用?请简要分析。(3分)

参考答案:

1.他给到维堡区的军人讲,军人问了两句就不愿听了;他给三个上警察桥去寻欢作乐的青年讲,青年人根本不听他的苦诉;他和大车店的小伙子诉说,小伙子却蒙头睡着了。

2.小说开篇描绘了一幅黄昏车马图,渲染寒冷悲苦的氛围,为小说设置冷酷的背景,折射当时社会的黑暗冷漠。衬托主人公在茫茫人海中的孤独、凄凉。为下文姚纳的悲惨生活做铺垫,又与结尾处人马倾诉的情景相呼应。

3.联系全文,小说中对马的描写起了什么作用?

(3分)

参考答案

3.就结构上而言,运用了对比手法,将“人与人”的关系与“人与马”的关系相对比,没有人听姚纳的诉说而马却静静地听着,这强烈的对比,鲜明地反映了当时人与人之间的冷漠无情。就内容方面而言(类比),描写马的处境、神态和遭遇,使人联想到车夫姚纳的处境、神态和遭遇,暗示出姚纳牛马般的社会地位和现实处境,充分暴露了当时社会的黑暗。艺术效果而言,增强了感染力。

典例:鲁迅《风波》的情节

序幕:九斤老太与六斤、与七斤嫂的“风波”

故事情节:

开端:

发展:

高潮:

结局:

皇帝坐了龙庭又要辫子,七斤的辫子却被剪了。

赵七爷来向七斤“细说”辫子的重要性。

人们对没有辫子的恐慌。

皇帝不坐龙庭,辫子不重要了。

尾声:

一切“照旧”。

(灾难的开始)

(灾难的结束)

预示着更大的灾难:

社会更加黑暗、愚昧、落后。

请围绕主人公某某梳理文章的基本情节。

《宝玉挨打》基本情节:

(挨打前)挨打原因——(挨打时)过程——(挨打后)身边人的反映

一般一个场面可以梳理为一个情节。小说中的场面就是不同时间下人物活动的场所。如《林教头风雪山神庙》就可按照林冲活动的地点概括情节:酒店遇故交、市场买刀寻敌、看管草料场、风雪夜山神庙复仇。

情节自身作用:线索,贯穿全文;照应前文;推动情节;转折;铺垫;伏笔;设置悬念,激发阅读兴趣。

人物:(刻画;表现)

环境:交代人物活动的环境,处境

主题:深化,表现,揭示,暗示

情节的作用

情节位置 作用分析

开头 小说开头常用的三种方式:①常用开头。开门见山,点明题旨;交代故事发生的时间地点;②悬念式。在作品开头提出疑问,然后在行文的过程中或在结尾回答疑问。作用是制造悬念,引出下文,并引起读者思考,吸引读者阅读下去;③写景式。作用主要是交代故事发生的环境,渲染气氛,烘托人物心情,奠定感情基调

情节位置 作用分析

中间 ①考虑某个情节与全文中相关情节的关系。主要是照应和伏笔,这两者的使用可使情节结构紧密,前后呼应;②补充叙事,揭示矛盾;推动情节发展或转折

情节位置 作用分析 结尾 出人意料式(欧·亨利式结尾) ①这种结尾,从结构安排上看,形成情节的陡转,出人意料,能使平淡的故事陡生波澜,猛烈撞击读者的心灵,产生震撼人心的力量;②从表现手法上看,与前文的伏笔相照应,使人觉得在情理之中;③丰富人物形象;④突出小说主题(后两点属于内容方面,需结合文本分析)

情节位置 作用分析 结尾 戛然而止、留下空白式 ①这种结尾增加神秘感,能够让读者充分地驰骋想象,进行艺术的再创造;②有限视角,给人以真实感;③丰富人物形象;④突出小说主题(后两点属于内容方面,需结合文本分析)

补叙式 ①这种结尾常有对上文情节的呼应和解释悬念的作用;②使人物形象更加完整;③深化主旨

1.叙述人称和叙述视角

类 别 内涵及作用

第一人称(有限视角) 第一人称只能局限于叙述人的所见所闻,与“有限视角”一样会受到一定的叙述限制,但它能使小说显得真实亲切,拉近与读者的距离,同时便于抒发感情

第二人称 严格来说,第二人称算不上一种叙述视角。第二人称拉近了叙述者与人物之间的距离,增强了文章的抒情性和亲切感,便于感情交流

第三人称(全知视角) 第三人称不受叙述者的见闻和感觉的约束,相对自由。它可以深入人物内心,将人物的心理活动告诉读者;还可以展示不同人物在不同地点同时发生的事情

使用第一人称的,往往穿插第三人称的转述,以进一步扩大表现的时空领域;使用第三人称的,则常常夹杂人物的独白、对话等,从而增强文章的真实感和亲切感。人称交叉叙述的方法,可以扬长补短,使叙述的对象得到全方位、立体化的表现。

典例:《米龙老爹》采用双重人称叙事的手法及效果

双重人称叙述方法: 第一人称和第三人称交互使用。小说先用第三人称叙述,米龙老爹用第一人称来回答普军的审问。中间是写米龙老爹的口供,转为第三人称。

作用:不仅可以避免叙述上的呆板、单调,而且这种全方位的叙述,较之第一人称,更容易将事情说清楚。

人称互换的具体分析

小说在叙事方式上,第一人称(人物自己的语言)和第三人称(作者的叙述语言) 交互使用。作品先用第三人称对米龙老爹孤胆杀敌、失手被捕的事件作了客观、概括性的叙述和交代,后通过法庭审判让米龙老爹用第一人称回答普军军官的问题。使用第一人称,即叙述者和当事人同为一人,它比第三人称叙事的叙述者更能表达自己的真实想法,这样的叙事可以揭示人物行为的隐秘,使所叙述的情节更具有真实性和可信性,此外还通过主人公个性化的语言来表现人物的性格。对作品后半部分米龙老爹叙述他一人杀死16名普军的口供,作家又改用了第三人称叙事,在第三人称叙事中,叙述者可以用自己的眼光来叙事,这样可以更清楚地描述细节,多侧面塑造人物形象,同时也避免了叙述上的呆板。

2.叙述方法

类 别 内涵及作用

顺叙 按照时间(空间)的先后顺序来写,使情节发展脉络分明,层次清晰

倒叙 不按时间先后顺序来写,而是把某些发生在后面的情节或结局先行提出,然后再按顺序叙述下去。可以制造悬念,引人入胜

类 别 内涵及作用

插叙 在叙述主要事件的过程中,根据表达的需要,暂时中断主线而插入另外一些与中心事件有关的内容的叙述。叙述完插入的事件后再接着原来的主要事件写。插叙内容不影响主要事件的表达。插叙对主要情节或中心事件做必要的铺垫、照应、补充、说明,使情节更完整,结构更严密,内容更充实。插叙的内容是基本事件之外的,去掉它,不影响故事的完整性

《米龙老爹》一文在叙述手法上有什么特色?有何作用?

小说采用倒叙方式,先描写生机盎然、和平静谧的田园风光,洋溢着幸福与喜悦的气氛,交代米龙老爹的殉难结局,然后以追忆的方式叙述米龙老爹在普法战争期间孤胆杀敌的原因及其复仇的整个过程。

艺术效果:造成悬念使小说产生引人入胜的艺术魅力;暗寓幸存者和后代对壮烈牺牲的米龙老爹的怀念之情;为故事做了情感上和内蕴上的铺垫;暗示今天的幸福正是先烈用鲜血换来的,突出小说的爱国主义主题。

【 具体分析】小说开头有这样一句话: 那枝葡萄,正种在老爹从前被人枪杀的地点。这里设置了悬念,激发起读者的阅读兴趣----老爹是谁、为什么被枪决。二是开头部分的描写,暗寓着幸存者和后代对壮烈牺牲的米龙老爹的怀念之情。

情节结构手法指作者在安排开端、发展、高潮、结局过程中运用的各种技巧,具体如下:

手 法 概念分析及作用阐释

悬念 指作者为了激活读者的“紧张与期待的心情”,在艺术处理上采取的一种积极手段。通俗地说,它是指在小说的叙述中先设置一个谜面,藏起谜底,在适当的时候再予以点破,使读者的期待心理得到满足。悬念的主要作用是吸引读者,引人入胜

3.情节结构手法

抑扬 指对写作对象或欲扬先抑或欲抑先扬,然后陡然一转,出乎读者所料,从而使文势曲折多变,使文章产生峰回路转、跌宕起伏的效果,增强作品的可读性

照应 又叫呼应,是篇章间的伏笔照应。照应能使情节连贯,脉络清晰,结构紧凑

手 法 概念分析及作用阐释

伏笔 指作者对将要在作品中出现的人物或事件,预先做的提示或暗示。伏笔用得好,可使全文前后呼应,结构更严谨,情节发展更合理,前因后果更分明

对比 把两种对立的事物或者同一事物的两个不同方面放在一起相互比较。对比的作用一般是渲染气氛,表现人物或突出主题

衬托 指描绘某一事物来表现另一事物的艺术手法,它分为正衬和反衬两种。衬托可以使文章更生动,人物、事物形象更突出,主题更鲜明

铺垫 也称铺叙衬垫,它是为了衬托主要人物或事物而铺叙另外的人物或事物以做衬垫。运用铺垫手法是为了蓄积气势,突出文章主旨

突转 在小说结尾部分,作者常常采用突转的方法形成情节的某种“巧合”,某种意料之外的反转,或者是形成人物性格的“急剧改变”。这种突转常收到意料之外、情理之中的效果,对表现小说主题起到画龙点睛的作用。

典例:阅读《苦恼》的结尾部分,回答问题:

姚纳沉默一会儿,接着说:“是这么回事,小母马……库司玛·姚尼奇下世了……他跟我说了再会……他一下子就无缘无故死了……哪,打个比方,你生了个小崽子,你就是那小崽子的亲妈了……突然间,比方说,那小崽子跟你告别,死了……你不是要伤心吗 ……”

小母马嚼着干草,听着,闻闻主人的手……

姚纳讲得有了劲,就把心里的话统统讲给它听了……

(1) 姚纳的双重苦恼是什么?

(2) 这段文字与前文构成何种关系

(3) 姚纳向马诉说苦恼反映了怎样的社会现实

(1).姚纳的双重苦恼是什么?

答案:失去儿子的苦恼;他的苦恼没有人听他诉说。

(2).这段文字与前文构成何种关系

答案:对比。

(3).姚纳向马诉说苦恼反映了怎样的社会现实

答案:当时社会的黑暗;人与人之间关系的自私、冷漠。

手 法 概念分析及作用阐释

线索 小说的线索就是贯穿整个作品情节发展的脉络,也是全文结构的脉络。小说中常见的线索:(1)人物线索 (2)事物线索 (3)事件线索 (4)以时间、空间或人物心理、情感为线索.线索的安排:安排线索,可以是单线,也可以是双线。双线一般是围绕作品中的两个主要人物(事件)的发展变化分别进行的,可分为明线和暗线:(1)明线:人物活动或事件发展所直接呈现出来的线索;(2)暗线:未直接描绘的人物活动或事件所间接呈现出来的线索。线索的作用(1)贯穿全文情节,把全文的人物、事件串联起来,使作品浑然一体,结构完整严谨。(2)巧妙安排小说的结构,便于揭示主题

巧合 误会 反转 一波三折式 蒙太奇式(镜头组合式:把几个有内在联系的镜头或场面连接起来,构成一个有机完整的结构。)

关于标题的考查题型:

一、理解小说标题的含义

二、理解小说标题的作用(原因、效果、好处)

一、理解小说标题的含意(双重或多重)

1、表面意义与真实意义。

2、指代意义与比喻意义。

3、一语双关,双层含义。

小结:理解小说标题的含义的方法

联系表层含义;体会深层含义;联系全文内容;结合文章主旨

如《百合花》,这个题目内涵丰富;

再如《断魂枪》,这个题目……

1、交代主要人物形象及其特征。(如《断魂枪》)

2、概括小说主要事件。(如《宝玉挨打》)

3、贯穿全文,起线索作用。(如《百合花》)

4、展开情节,前后呼应。

5、设置悬念,激发读者兴趣,吸引读者的眼球,使读者产生阅读的冲动。让读者看了题目会产生遐想,饶有兴趣地看下去。 引发读者思考。

……

二、小说标题的作用

6、点明时间地点,创设故事背景,渲染环境氛围,奠定文章的感情基调。(或:交代了人物活动的社会环境)

7、作为情感的载体,寄托作者情感。

8、运用手法、生动形象,意蕴丰富。

9、揭示小说主旨,深化主题。

小结:小说标题的作用

人 物

情 节

环 境

主 旨

标 题

1、以“祝福”为题(迁移:《百合花》)有什么好处?

①是小说的线索,贯串起祥林嫂一生的遭遇。

②交代了小说的情节(小说起于祝福,终于祝福,中间几次写到祝福)。

③交代了人物活动的社会环境。

④暗示了主题。封建礼教封建思想是杀害祥林嫂的凶手,而祝福是封建礼教封建思想的集中体现,以“祝福”为题,表现了小说反封建的主题。

2.小说标题‘药’(迁移:《断魂枪》)有什么作用?请作具体分析。

①三层含义: 1.人血馒头不是药,这迷信的结果,只会使人早日丧生。2.夏瑜式的奋斗和牺牲也不是药,救不了社会的病苦,唤不起愚昧群众的觉悟。 3.真正疗救中国——华夏,只有舍此另找新药,才能根治脱离群众这一症结的新药。

②“药”指的是人血馒头,是线索。这一事物使小说的明暗两条线索紧密地联结在一起,揭示了华、夏两家故事的底蕴。

③“药”有概括情节的作用,买药、吃药、谈药……等情节,都围绕“药”展开。

④“药”具有揭示主题的作用:蘸有革命者鲜血的馒头决不是愚昧的群众所想像的医治病苦的良药。鲁迅说:“我的取材,多采自病态社会不幸的人们中,意思是揭出病苦,引起疗救者注意。”

【小说标题含意与用意答题注意事项】

1、审清题目,明确答题方向,问什么答什么;

2、挖掘含意,注意表里虚实,指代双关比喻;

3、体会用意,注重多个角度,时间地点氛围;

4、线索悬念,情节发展呼应,强调主旨情感;

5、思路清晰,答题分清要点,尽量对号入座。

1.线索选择、

2.顺序选用、

3.巧妙结尾

…………

布局谋篇类考点举例

1、线索选择

小说线索是贯穿整个作品的情节发展的脉络,它可以是小说中的某个人物、某个事物,也可以是作者的情感、小说的事件,还可以是故事中的空间、时间。阅读小说,抓住线索是把握小说故事发展的关键。线索有单线和双线两种。

2.顺序选用

这一环节主要涉及各种叙述方式的使用,重点要理解设疑法(悬念法):提出疑问,然后在行文过程中或结尾才回答疑问。作用是造成悬念,引出下文,并引起读者的思考,吸引读者把小说读下去。

巧妙的结尾(迁移训练举例)

分析令人伤感的悲剧结局,以《药》为例

①从主题上看,能更好地深化主题。如《药》华小栓、夏瑜的死(悲剧)揭示了辛亥革命的不彻底性----没有发动群众。

(迁移理解:杂文《灯下漫笔》)

②从表现人物性格看,能更好地塑造人物性格。《药》写华小栓吃了人血馒头后的死,突现了群众(华老栓)的愚昧性格。(迁移:另一小说《风波》)

分析令人喜悦的大团圆结局(如《婴宁》)

小说《婴宁》的故事结局:“由是岁值寒食,夫妻登秦墓,拜扫无缺。女逾年生一子,在怀抱中,不畏生人,见人辄笑,亦大有母风云。”

①从表达效果上看,小说喜剧结局给读者留下了广阔的想象空间,耐人寻味。

②从阅读者的情感体验看,这种结局符合人们的阅读心理。给人以欣慰、愉悦之感。

③从主题上看,这样的结局凸显出的美好人性,反映出人类向往美好生活的愿望。

巧妙的结尾(以《萧萧》为例)

萧萧的人生经历简述:

十二岁出嫁来到了丈夫家作了童养媳,“天晴落雨日子混下去,每日抱抱丈夫,也帮同家中作点杂事,能动手的就动手。”日子过得倒也悠闲,无愁烦,不想、也不懂愁烦。十四五岁时,萧萧已高如成人,心却还是一颗糊糊涂涂的心;她被花狗诱惑变成了妇人,后来怀孕了,花狗抛下她不辞而别。接下来,萧萧逃跑被发现并监禁;婆家人“生气的生气,流泪的流泪,骂人的骂人,各安本分乱下去”,可是这一年,萧萧仍然是在这家人过年;次年,萧萧生下儿子,便不嫁别处去了;十年后,萧萧与小丈夫圆房,这一年萧萧在屋前榆蜡篱笆间看热闹,同十年前抱丈夫一个样。

巧妙的结尾(迁移训练举例)

【模拟题】阅读《萧萧》结尾部分,简析:

到萧萧正式同丈夫拜堂圆房时,儿子已经年纪十岁,能看牛割草,成为家中生产者一员了。平时喊萧萧丈夫做大叔,大叔也答应,从不生气。

这儿子名叫牛儿。牛儿十二岁时也接了亲,媳妇年长六岁。媳妇年纪大,才能诸事作帮手,对家中有帮助。唢呐吹到门前时,新娘在轿中呜呜的哭着,忙坏了那个祖父曾祖父。

这一天,萧萧抱了自己新生的月毛毛,却在屋前榆蜡树篱笆看热闹,同十年前抱丈夫一个样子。

1.上述文字反映了当时怎样的社会风俗?

2.小说结尾有什么寓意?这样写的作用是什么?

3.上述文字采用了哪些描写手法?

1.上述文字反映了当时怎样的社会风俗?

反映了当时湘西山村古老而落后的小丈夫、大媳妇的社会风俗。

2.小说结尾有什么寓意?这样写的作用是什么?

萧萧对自己不幸命运的麻木,展示了湘西底层人民生命的“自在状态”及淳朴坚韧的生命力。这样写的作用是以喜剧的形式揭示湘西妇女的不幸命运,萧萧悲剧命运的循环,深化了小说的主题。

3.上述文字采用了哪些描写手法?

肖像描写,动作描写。

同课章节目录