2023届高考语文复习专题★★小说考点与题型(第2讲和第3讲)(共86张PPT)

文档属性

| 名称 | 2023届高考语文复习专题★★小说考点与题型(第2讲和第3讲)(共86张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 346.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-04-03 16:06:53 | ||

图片预览

文档简介

(共86张PPT)

1.第一讲、

2.第二讲、

3.第三讲

…………

小说考点及题型讲座

2023届高考语文复习专题★★

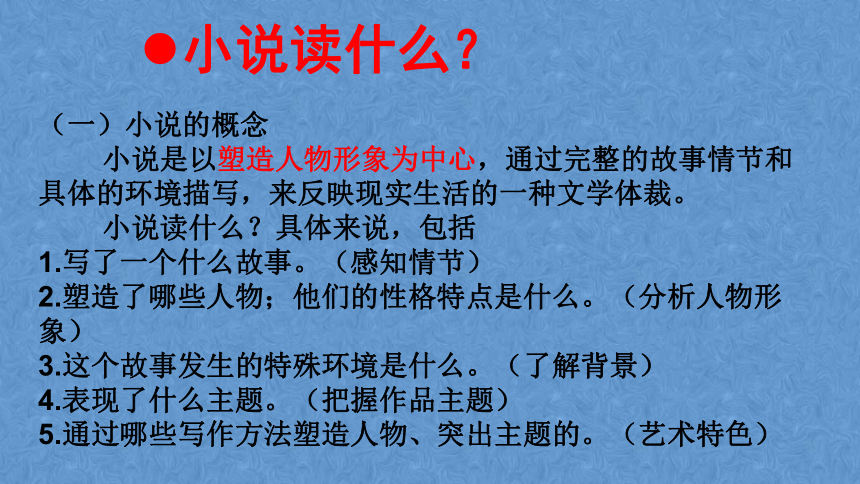

小说读什么?

(一)小说的概念

小说是以塑造人物形象为中心,通过完整的故事情节和具体的环境描写,来反映现实生活的一种文学体裁。

小说读什么?具体来说,包括

1.写了一个什么故事。(感知情节)

2.塑造了哪些人物;他们的性格特点是什么。(分析人物形象)

3.这个故事发生的特殊环境是什么。(了解背景)

4.表现了什么主题。(把握作品主题)

5.通过哪些写作方法塑造人物、突出主题的。(艺术特色)

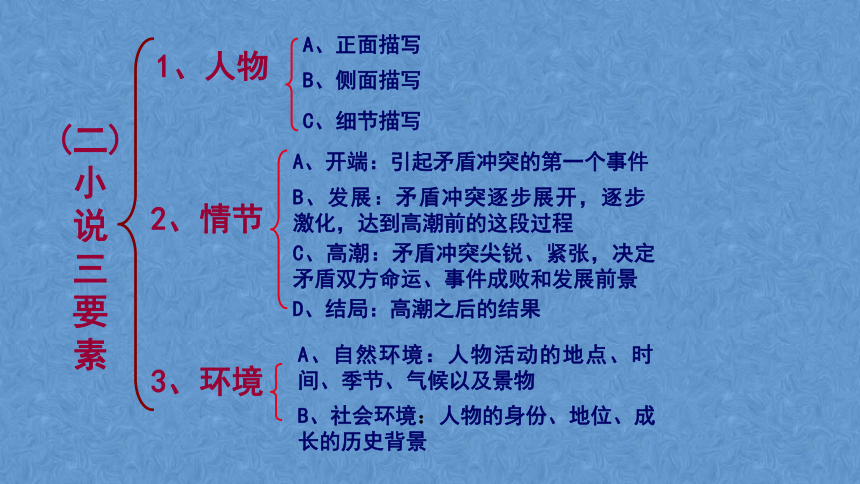

A、正面描写

B、侧面描写

C、细节描写

1、人物

(二)小说三要素

2、情节

3、环境

A、开端:引起矛盾冲突的第一个事件

B、发展:矛盾冲突逐步展开,逐步激化,达到高潮前的这段过程

C、高潮:矛盾冲突尖锐、紧张,决定矛盾双方命运、事件成败和发展前景

D、结局:高潮之后的结果

A、自然环境:人物活动的地点、时间、季节、气候以及景物

B、社会环境:人物的身份、地位、成长的历史背景

如何读懂小说

1、理清故事情节。

小说的故事情节实际上是由小说人物的性格、言行生发的一件件事情的有序组合,有什么样的人物性格和人物命运,小说就会有什么样的故事和情节。在了解了故事情节的基础上,可以进一步把握小说人物,理解小说人物的性格和命运。阅读小说要理清基本矛盾冲突所构成的情节发展线索,弄清故事的来龙出脉,从开端、发展、高潮、结局的全过程来把握故事内容,尤其注意分析透发展和高潮部分。善于体悟出故事情节中寄寓的深刻生活哲理、社会现实意义。

2、分析小说人物形象

人物的性格总是通过描写手段表现出来的。小说刻画人物的主要方法,是通过描写人物的语言、行动和心理来表现人物的思想感情和性格特征的。小说描写人物的方法还有肖像描写、神情描写、细节描写等。既有概括的介绍,也有具体的描绘;既有正面描写,也有侧面烘托。分析人物形象时一定要抓住这些具体的描写语句去揣摩、领悟。

3、注意环境描写

小说里的人物都是在一定的背景下活动的,因此,分析人物形象,我们还要联系人物活动的社会历史背景和文中的自然环境。既准确把握人物鲜明的个性,又深切理解人物的社会意义(共性)。既要善于从自然环境的描写中体会人物的情感、心境等,又要善于从人物间的相互关系、人物与环境的关系中了解人物的性格特征。

4、领悟小说主题

(1)根据小说的情节和人物形象分析主题。

(2)联系小说描写的典型环境分析主题。

(3)结合作者生平、创作动机和写作的时代背景分析主题,即知人论世。

(4)根据作者对人物描写的语言的感彩分析主题。

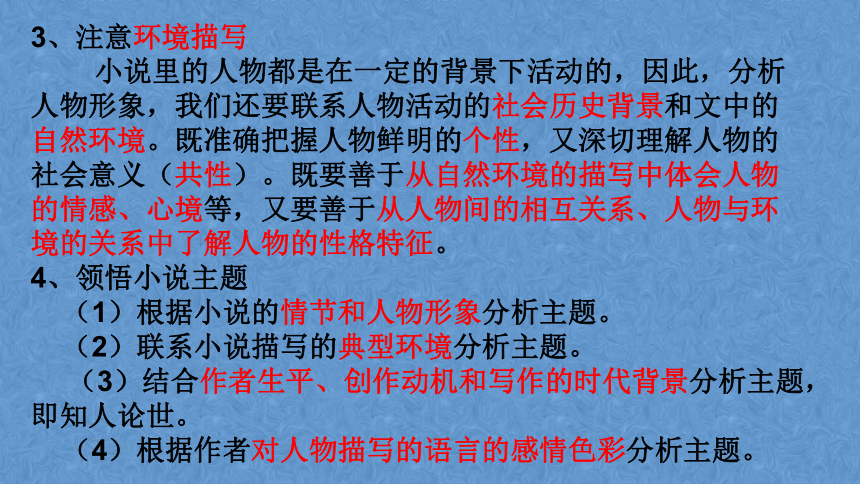

四个“抓手”

故事情节

主题意蕴

环境描写

人物形象

小说是以刻画人物形象为中心,通过完整的故事情节和环境描写来反映社会生活的文学体裁。

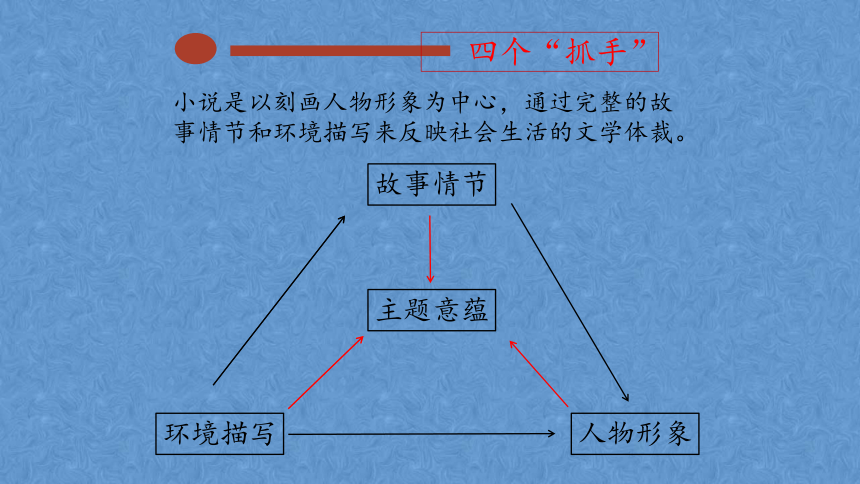

人物形象

情节

环境

标题

写法

小说五种题型

命题角度一:人物形象

小说中的人物

小说人物形象的切入点,一般可从四方面揣摩:

重视小说中人物的身份、地位、经历、教养、气质等,因它们直接决定着人物的言行,影响着人物的性格。

通过人物的外貌、语言、行动、心理描写揭示人物的思想感情和性格特征。

小说里的人物都是在一定的历史背景下活动的,所以分析人物就应把他们放在一定的社会历史背景下去理解。

注意作者对人物的介绍和评价。

人物形象考查点:

1、概括人物形象﹙性格﹚特点

2、分析人物形象﹙性格﹚特点

3、人物形象的作用

第一步:仔细审题,明确方向。

(1)是概括还是分析?

“概括”题只要求写出人物形象或性格特点即可,“分析”题要在此基础上结合原文分析。

(2)是性格还是形象?

“形象”一词应大于“性格”,它以性格为中心,兼及人物的外在特征、身份地位等。答形象题时不要忘记人物的身份、地位、职业等因素。

﹙形象=性格+身份﹚

概括/分析人物形象

第二步:总体把握,划句分析。

情节

环境

人物

1、文中交代的人物身份、地位、经历等的句子。

2、有关人物描写的语句。

(外貌、动作、语言、心理、神态)

3、作品中其他人物(或作者)对他的评价(议论)句。

有关情节发展、事件变化的语句,把握人物性格的变化和主次关系。

有关环境(包括社会环境)的语句,环境可以揭示人物的精神世界、烘托人物的思想性格。

确定作者的感情倾向是颂扬还是讽刺;同时考虑分析的是主要人物,还是次要人物

联系主题

注意题型的细微变化,怎么问就怎么答

1.请概括(分析)××的形象(性格)特点。

分点作答

①个性特征1(+举出实例);

②个性特征2(+举出实例)……

概括 + 分析

2.××是一个怎样的人物?

总括句(人物身份)。

分点作答①个性特征1(+举出实例);

②个性特征2(+举出实例)……

例:沙子龙是坚决不传断魂枪的昔日镖头,迟暮英雄。表面上顺应时代,把镖局改成客栈;留恋和怀念过去,夜深人静的时候孤芳自赏……

第三步:归类合并,恰当表述。

答题规范:

◆ 题干若问“××是一位怎样的人”,常用的答题模式为:

总分:先用一句话从整体上对该人物作一个定性分析,然后再从几个方面作定量分析。

分总:先从几个方面作定量分析,然后再用一句话作定性式的总括。

◆ 题干若问“××具有怎样的性格特点”,常用的答题模式为:

××的性格特点:①××;②××。(分条作答)

例如:

婴宁的性格特点:①爱花;②爱笑;呆痴如婴儿。(分条作答)

分析人物在小说中的作用,可从地位角度入手,先分清要分析的对象是主要人物还是次要人物:

①主人公:是文章塑造的核心人物,能够揭示、突出、深化主题。

分析人物形象的作用

②次要人物的作用。

次要人物即陪衬人物或线索人物,它的作用可以从以下方面考虑:

A.为主要人物服务,对主要人物起到烘托作用。通过次要人物的活动来衬托主人公的活动和形象,使主要人物更加鲜明清晰。

B.渲染气氛,奠定基调。次要人物的出现为主要人物的活动提供了具体环境,起到渲染气氛、奠定感情基调的作用。

C.若是线索人物,自然是贯串全文的线索。并通过次要人物的见闻,把故事相关的情节自然地融合在一起。

D.揭示或暗示主题。次要人物的设置是为主要人物服务的,为揭示小说的主题服务的。小说对次要人物的刻画貌似平淡轻松,实则蕴涵着厚重的力量,既提示了小说的主题,又增添了小说的魅力。

[题型小结] 赏析人物形象的作用

小说中的人物形象有主要、次要之分。此外,小说中还经常出现“我”及为人物和主题服务的物象。

1、赏析人物形象(或物象)描写的作用

(1)主要人物的作用。即赏析人物形象的社会意义。首先,要结合情节分析人物形象的典型性;其次,结合社会现实分析人物形象折射的社会现象,也就是要从作者塑造主要人物所反映的主题和意图考虑。

(2)次要人物的作用。次要人物即陪衬人物或线索人物,其作用一般有:①对主要人物起陪衬作用;②是贯穿全文的线索,特别是以第一人称叙述的“我”,多起到叙述和见证人的作用,增强小说的真实性;③同主要人物一起凸显或揭示主旨;④推动情节的发展。

分析人物形象的作用

通过这个人,衬托、反衬或者补充了主要人物。

这个人可能是全文的线索(穿针引线)或者是整个事件的见证者(增加真实感)。这个人的某种行为推动某一情节发展或者带来什么样的结局。

这个人交代出当时的某种社会环境和背景。

情节

环境

主题

人物

这个人或直接或间接体现某种主题。

这个人身上寄寓着作者的某种情感。

从情节结构看 “我”是一个线索式的人物,通过“我”串联起了小说的所有情节,增强了小说的真实性。

从人物塑造看 “我”是整个事件的亲历者、陈述者,见证了人物活动的过程,写“我”是为了更好地塑造主人公的形象。

从主题表达看 “我”的所见所闻所思所感,引领读者去思考、探索,有助于揭示作品的主题。

【题型举例】“我”在小说中的作用

“我”是小说中经常出现的人物,其作用可从以下三个方面分析:

【典例】《婴宁》中王子服形象的作用?

王子服:

婴宁:

见婴宁—想婴宁—找婴宁—重会婴宁—带回婴宁—与婴宁成婚。

笑容可掬——笑辄不辍——矢复不笑——对生涕零

中心人物却不是主要人物,只是陪衬。

他对爱情执着,但婴宁比他更坚贞;

他很 “愚” ,而婴宁更’憨痴”;

他为爱情不惜生家性命,而婴宁为爱情抛弃

一切;她善良朴实,而婴宁心灵纯真美好。

真题回放(白洋老师发表于2021年3卷8期《教育与研究》,22年5月8日陕西专升本语文试卷第58题,9分)

例4.阅读《婴宁》选段(专升本语文教材清样第271页),回答问题:次日,至舍后,果有园半亩,……语未已,婢潜至,生惶恐遁去。——贾老师现场提出的问题(1)是本段文字中的生指的是谁?现场提出的问题(2)是本段文字用了哪些塑造人物描写手法?问题(3)是本段文字体现了婴宁怎样的性格?

参考答案:(1)生指王子服。(2)本段文字运用的描写手法有:语言描写;动作描写;肖像描写。(3)本段文字体现了婴宁:爱花爱笑、天真烂漫、爽朗率真、单纯、不谙世事的性格特征。

命题角度二:环境

小说中的环境

环境描写是小说艺术的一个重要内容,分析环境描写是全面理解小说的重要环节。环境是形成人物性格、促使人物行动的指定场所和范围。

环境是人物活动的舞台,包括自然环境和社会环境。小说的环境描写跟人物的塑造与表现主旨有极其重要的关系。阅读中始终把环境、情节和人物联系起来,才能把握小说创作的真谛。

环境描写的特点与手法

相关知识储备:

1.环境描写的特点

小说中环境描写的特点可以从以下方面来思考:①抓住特征,从形、声、色等方面来考虑景物特点;②调动视觉、听觉、嗅觉等多种感官来感知景物特点。

景物的特点有:安宁;热闹、生机;萧索、冷清、孤寂等。

2.环境描写的手法

小说中环境描写手法可以从以下方面来思考:①从写景的层次和观察角度,如远景与近景,俯视与仰视等;②描写技巧:动静结合(以动衬静,以静衬动,起烘托作用,相得益彰)、虚实结合(“实”指现实存在的事物。“虚”指作者的想象和联想)、正侧描写、细节描写、工笔(对对象多用笔墨做细致入微的刻画)和白描(不用浓丽的形容词和繁复的修辞语,也不精雕细刻,大加渲染,而是抓住描写对象的特征,用准确有力的笔触,简练的语言,寥寥数笔就写出活生生的形象来,表现出自己对事物的感受)等。

环境描写的作用

(1)提供人物活动和事件发展的时代社会背景;

(2)交代人物身份,表现人物性格;或影响或决定人物性格;

(3)揭示社会本质,深化主题思想。

旧历的年底毕竟最像年底,村镇上不必说,就在天空中也显出将到新年的气象来。灰白色的沉重的晚云中间时时发出闪光,接着一声钝响,是送灶的爆竹;近处燃放的可就更强烈了,震耳的大音还没有息,空气里已经散满了幽微的火药香。……都在准备着祝福。这是鲁镇年终的大典,致敬尽礼,迎接福神,拜求来年一年中的好运气;拜的却只限于男人,拜完自然仍然是放爆竹。年年如此,家家如此,——只要买得起福礼和爆竹之类的——今年自然也如此。

社会环境描写的作用:

(1)交代故事发生的时间、地点或照应题目。

(2)渲染气氛、奠定感情基调。

(3)烘托人物,揭示人物心境,表现人物性格。

(4)推动情节发展,为刻画人物作铺垫。

(5)暗示社会环境,揭示社会本质特征或展示世态风情。

(6)深化作品主题。

自然环境描写的作用:

环 境

情 节

人 物

主 题

描写了……景,渲染了……气氛

(环境本身)

推动情节发展,为……做铺垫

(指向情节)

烘托感情,表现性格;

(指向人物)

突出……主题 (指向主题)

然后根据题目要求,结合文章作答。

解答环境描写作用题的思路

【常用答题模式】

①环境本身(交代……时间,交代… …背景,营造… …氛围,渲染… …气氛)

②情节(推动,暗示,铺垫)

③人物(烘托,映衬)

④主题(突出,暗示,揭示)。

或根据要求还可以这样来组织语言表达:

XX具体描写了……景色,营造(创设)了一种……气氛;渲染(定下)了……抒情基调;烘托了…… (人物)的心理;为下文……情节展开作铺垫,推动……的情节发展。

《婴宁》环境描写

清幽的山中、修雅的茅舍 (外部)

别致的庭院、洁泽的居室 (内部)

绚烂的花朵、优美的后园 (后园)

作用:

1、为婴宁提供了一个自由、美好、清雅的生活环境。

2、更好的衬托出婴宁纯真自然的性格。

3、反衬出现实世界的黑暗,体现出封建礼教对人性的压抑。

命题角度三:情节

小说的情节

把握好故事情节,是读懂小说的关键,是欣赏小说艺术特点的基础,也是整体感知文章的起点。命题者在为小说命题时,也必定以此为出发点,要求我们从整体上把握理解文章内容。

分析小说的故事情节,可以从以下几方面入手:

①抓住场面;②寻找线索;③理清小说的结构

分析小说故事情节时要注意两点:

① 情节的发展变化是矛盾冲突发展的体现,分析小说的情节时必须抓住主要的矛盾冲突;

② 分析情节不是鉴赏小说的目的,而是手段,是为理解人物性格、把握小说主题服务的。所以,在分析情节的过程中,要随时注意体会它对人物性格的形成及对揭示小说主题的作用。

主要考点

概括故事情节(开端、发展、高潮、结局)

情节叙述顺序、叙述角度(人称)

分析情节安排:铺垫、伏笔、照应

情节的作用(特殊情节:开头、结尾)

类型 解题策略

概括情节 ①抓住主要的矛盾冲突、重要场面、重要事件等几方面概括文章的主要情节;②依照“开端、发展、高潮、结局”的故事进展来概括内容;

答题模式:何时何地何人做何事(“何人做何事”必备)

结构安排的作用 ①内容上,情节本身对人物性格塑造和主题思想表达有直接或直接的作用;②结构上:设置悬念、为后文情节发展做铺垫或埋下伏笔、照应前文、线索、推动情节发展、丰富故事情节;③表达效果上(从读者感受分析):跌宕起伏、引人入胜、令人回味、张弛有度

答题模式:作用点+体现点

线索及作用 ①主要:事物线索、人物线索;②线索可能多条:双线交织、明暗交织、多线并进、分开叙述;③主要作用:贯穿全文、互相映衬、突出人物和主题

情节怎么考

①顺叙:按时间(空间)顺序来写,情节发展脉络分明,层次清晰。如《藤野先生》一文,就是从作者到东京开始写起,再写到仙台后与藤野先生相处中的几件事,最后写离开仙台后对藤野先生的怀念与崇敬;

②倒叙:不按时间先后顺序,而是把某些发生在后的情节或结局先行提出,然后再按顺序叙述下去的一种方法,造成悬念,引人入胜。

③插叙:在叙述主要事件的过程中,插入另一与之有关的事件,然后再接上原来的事件写。对主要情节或中心事件做必要补充说明,使情节更加完整,结构更加严密,内容更加充实丰满。鲁迅的《故乡》中有两处插叙。(插叙一般出现在文章中段,且结构鲜明。)一处是当“我”的母亲谈到闰土时,作者用“这时候,我的脑海里忽然闪出一幅神异的图画来。”引出对少年闰土形象的插叙。另一处是对杨二嫂形象的回忆。

情节叙述顺序

④补叙:在叙述主要事件的过程中,补充叙述另一与之有关的事件,然后再接上原来的事件写。对上文内容加以补充解释,对下文做某些交代,照应上下文。如《水浒传》第十六回《智取生辰纲》一节,叙述在黄泥岗松林内七个贩枣的客商劫走了生辰纲。看到这里,读者自然生疑:同一桶酒,贩枣客商喝得,为什么杨志等人就喝不得?这时,作者不慌不忙地交代了吴用、晁盖等七人的姓名,并介绍了使用障眼法、当面吃酒以瓢下药的经过。

⑤平叙/分叙:叙述两件或多件同时发生的事,使头绪清楚,照应得体。

情节叙述顺序

手法 概念分析及作用阐释

悬念 指作者为了激活读者的“紧张与期待的心情”,在艺术处理上采取的一种积极手段。通俗地说,它是指在小说的叙述中先设置一个谜面,藏起谜底,在适当的时候再予以点破,使读者的期待心理得到满足。吸引读者,引人入胜。

照应 是篇章间的伏笔照应。能使情节连贯,脉络清晰,结构紧凑。

伏笔 指作者对将要在作品中出现的人物或事件,预先作的提示或暗示。伏笔用得好,可使全文前后呼应,结构更严谨,情节发展更合理,前因后果更分明。

铺垫 也称铺叙衬垫,它是为了衬托主要人物或事物而铺叙另外的人物或事物。运用铺垫写法是为了蓄积气势,突出文章主旨。

突转 在小说结尾部分,作者常常采用突转的方法形成情节的某种“巧合”,某种意料之外的反转,或者是形成人物性格的“急剧改变”。这种突转常收到意料之外、情理之中的效果,对表现小说主旨起到画龙点睛的作用。

情节的作用:

①对环境:突出或交代人物活动的环境,使环境更具典型性。

②对人物:塑造了……的人物形象,表现了人物……的性格或精神,刻画了人物……的心理,使人物形象更加丰满。

③对主题:揭示或表达或寄托或暗示了……的主题,深化主题,突出主题,丰富主题等。

④对读者感受:设置悬念,吸引读者注意力;引起读者的阅读兴趣;引发读者思考。

内容上:

位于开头:

(1)总领全文;(2)引出下文或引出话题;(3)为下文某一情节作铺垫或与下文构成对比或衬托; (4)营造气氛,奠定感情基调。(5)设置悬念,激发读者阅读兴趣。

位于中间:

承上启下,过渡自然,总结前文,领起后文,

照应前后文,铺垫或埋下伏笔,推动情节发展。

位于结尾:

总结全文、照应前文,呼应标题、卒章显志,概括并深化主题,耐人寻味,令人深思。

情节的作用:

结构上:

1、小说开头

(1)设疑(悬念)式开头。这类开头,主要是提出疑问,然后在行文过程中或结尾才回答疑问。其作用是造成悬念,引出下文,并引起读者的思考,吸引读者把小说读下去。作用为:①引起读者的思考。②引出下文的情节。③突出人物形象。 ④揭示小说的主题。

(2)写景式开头。作用为:①交代故事发生的环境。②渲染气氛。③烘托人物心情。

特殊情节的作用:

2、小说结尾

(1)出人意料的结局(欧 亨利式结尾)

①从结构安排上看,它使平淡的故事情节陡然生出波澜,如石破天惊,猛烈撞击读者的心灵,产生震撼人心的力量。

②从表现手法上看,与前文的伏笔相照应,使人觉得又在情理之中。

③从主题上看,能更好地深化主题。

(2)令人伤感的悲剧结局

①从主题上看,能更好地深化主题。

②从表现人物性格看,能更好地塑造人物性格。

③ 这种结局令人感动,令人回味,引人思考。

特殊情节的作用:

“四循环+一读者”模式

小说作用类题目(包含情节作用、人物作用、环境作用)都可以从情节、环境、人物、主题等四方面考虑,另外可以加入读者的感受。即:这三类作用类题目,除了考虑其对本身的作用外,都要考虑其他三方面,还有读者的感受,这就是我们归纳的“四循环+一读者”模式。

答题时,可将这5个方面归拢到结构上的作用(情节)和内容上的作用(人物、环境、主题、读者感受)两个层面条理作答。

命题角度四:标题

1.请为这篇小说拟一个恰当的标题,并说明理由;

2.把标题“××”改为“××”,你认为是否合适,谈谈你的观点和理由;

3. “××”作为这篇小说的标题,有主题思想,结构艺术、象征意蕴等多方面的考虑。请选择一个方面,结合全文,陈述你的观点作分析。

4. “××”作为小说的标题,意蕴丰富。请结合全文谈谈你的理解。

小说标题常见命题形式:

一、小说标题含义题

【设题方式】1.谈谈你对文章题目的理解。2.题目中“……”包含着哪几层含义。3.联系全文概括题目的含义。

1.浅层:解释字面义

2.深层:联系文章内容,结合文章主旨。分析其引申义/比喻义/象征义。

二、标题作用之探讨

1.以人物为题,比如:……

作用:①突出人物形象;

②便于展开故事情节;

③紧扣中心,突出主题。

2.以物象为题,比如:《项链》《药》……

含义:表层含义,深层含义(象征,寄托某种情感)

作用: ①线索,贯穿全文;

② 悬念,引发联想,吸引读者;

③中心,突出文章主题。

3. 以事件为题,比如:《宝玉挨打》、《林教头风雪山神庙》、《智取生辰纲》……

作用:①突出主要故事情节;

②紧扣中心、突出主旨。

4.以时间、地点、环境为题,比如:《第9车厢》《晚秋》《祝福》……

作用:①主题、人物、情节;

②线索、悬念;

③象征、双关。

标题作用题的命题规律及答题思路

【题目设定方式】

1.结合全文,概括标题的作用

2.作者借标题表达了怎样的情感与思考,结合文章做简要概括。

3.小说为什么以“……”为题?

4.从全文看,本文以“……”为题,有什么好处?

【解题思路展示】

1.标题是否交代时间、地点、环境;

2.标题是否设置悬念,吸引读者;

3.标题是否是小说的线索;

4.标题是否为塑造和突出人物形象服务;

5.标题是否推动了情节的发展或推动了故事情节的转折;

6.标题是否一语双关,是否对主题的表现起画龙点睛的作用。

理解小说标题的内涵及作用题目要注意从以下几个方面解题:

(1)思维模式:

①标题是否交代时间、地点、环境;

②标题是否设置悬念,吸引读者。

③标题是否是小说的线索;

④标题是否为塑造和突出人物形象服务;

⑤标题是否推动了情节的发展或推动了故事情节的转折;

⑥标题是否一语双关,是否对主题的表现起画龙点睛的作用;

解题步骤:

(2)答题模板:

理解标题内涵:一是具体的意思(文中具体的××,即表层含义);二是与主题相关的意思(即深层含义)。

标题的作用:①……②……③……

命题角度五:主题

小说的主题是小说的灵魂,一般是通过人物形象或故事揭示人生哲理、社会问题、价值观念等,是作者的写作目的之所在,也是作品的价值意义之所在。

小说的主题

高考中考察小说的主题有两种方式:

(1)直接考察对小说主题的把握,如:

①用自己的话概括作品的主题(或小说到底告诉了我们什么);

②读了这篇小说后,你明白了什么道理(本文对你有何启迪?谈谈你的一点体会);

③请结合你的阅读体验,探究这篇小说的可能有的多种主题。

(2)通过考察其他要素来考察主题,即把握小说主题是分析其他的问题的指南针。

一、小说主题的表现形式:

①以小说主要人物的性格特点、道德风貌、品格等揭示人性中的真善美和假恶丑以及完成对社会现实的批判。如:《孔乙己》

②用故事的形式针砭时弊,将现实生活中的丑恶形象用故事的形式加以揭露和鞭挞。如:契诃夫《苦恼》

③通过寓言,寄寓人生哲理 。

④虚构生活经历,反映人物生存状态和心理状态。

1.从情节发展角度看主题。

作品的主题思想需要在情节的发展过程中展现出来,要准确地理解作品的主题,必须理清作品的情节。分析情节,要善于把握故事的发展过程,了解情节的前后关联,把握情节发展中的冲突,有利于我们理解主题。如: ……

二、概括作品主题的途径:

2. 从人物形象角度看主题。

分析小说的人物形象是理解小说主题的重要方法。弄清楚小说描写了什么样的人,这个(些)人的际遇遭逢、命运归宿常常联系着社会生活的本质。我们可以从人物的动作、语言、神态、心理等方面入手,了解人物的性格特征,体会人物灵魂深处的思想状态。如: ……

3.从环境描写角度看主题。

分析小说的环境描写,包括自然环境和社会环境两个方面。环境描写可能主要是为了展示人物行动和命运及人物的性格创造必要地条件,提供生动的背景,但同时也是以间接的形式表现主题。我们可以从小说中人物生存的自然环境方面、从社会大背景方面去寻找到环境对人物、对情节的作用,也可以借助注释等。如《祝福》的开头和四次“飞雪”的描写。

4、结合作者的生平、创作动机和写作的时代背景分析主题,即知人论世。

5、据作者对人物描写的语言的感彩分析主题。

在把握主题时,要从作品的客观实际出发,不能出现认识上的偏见和情感、情绪上的偏激;或是没有认真阅读原文,拿自己已知的道理去生搬硬套硬套,评价作品缺乏针对性。

①从小说的故事情节和人物形象入手概括小说的主题。

②联系小说的时代背景及典型的环境描写,认识人物形象的思想性格上所打上的时代烙印,把握住人物形象所折射出的时代特征,从而把握小说的主题。

③从揭示主题的句子来把握作品的主题。

④从小说的精巧构思中把握作品的主题。

解题思路:

三、概括主题的基本格式:

这篇……(或文本)通过对……的记叙(或描写),反映了(表现了)……精神;歌颂了(赞扬了)……品质;揭示了(揭露了)……实质(罪行、

问题)。

如:《祝福》通过描写祥林嫂悲剧的一生,表现

作者对受压迫妇女的同情,对封建思想封建礼教的

无情揭露。

命题角度六:语言

对语言的品味是感知形象、概括主题、把握作者人生态度和价值取向的有效途径。

语言的品味赏析,包括含义理解、作用分析、语言技巧和手法的赏析。

小说的语言

常见题型有:

1、某一词语在文中如何理解?有什么作用?

2、某句在文中的含义是什么?有什么作用?

3、赏析文中的某个句子。

【知识储备】词语的作用

1.形象性作用,主要指词语在叙事、写人、绘景中鲜明、具体、生动传神、含色彩性、音乐性等。叠词具有音节美的作用。

2.精确性作用,主要指词语在表达概念方面的准确恰当,修饰、限制、补充性词语在表意的精确、严密方面的作用。

3.结构性作用,主要指词语在全篇(或段)中的地位和点题、照应、过渡等方面的结构作用。

4.表达思想倾向、感彩等。

常用答题模式:

词语本义+语境义+在修辞、主旨、情感等方面的作用。

“理解文中重要概念的含义”解题要领:

1.联系具体语境理解词义。要有整体观念,认真理解语境,把握上下文的意思,做到“词不离句,句不离段,段不离篇”。

2.结合修辞手法理解词义。在文学作品中,作者往往通过某种修辞手法赋予一些“重要词语”以特殊含义,如在理解本义的基础上弄清词语的比喻义、双关义、象征义、反语义、色彩义、语体义、仿词义等。

3.结合文章分清层面,提取信息,立足全文,概括要点。

4.结合文章主旨理解词义。文中重要词语的含义,往往和作者的思想观点、文章主旨有着密切的关系。因此,这类词语的理解还要和文章的思想内容联系起来思考,尤其是要求联系全文的词语。

【知识储备】句子的类别

1.关键句:指的是那些表现整个作品主题思想,深化、揭示文段主旨或标示文章脉络层次的“文眼句”“中心句”“总结句”“过渡句”。

2.修辞句:指的是那些表达比较生动、形象的或是运用了比喻、比拟等修辞格的既精彩又难理解的句子。

3.含蓄句:指的是那些在表达上比较含蓄,蕴含某些深层意义,解答时又有利于发挥的句子。

4.哲理句:指的是文中那些含有一定的警世作用,有一定的哲理的,需要仔细品读才能理解的句子。

5.言外句:指的是那些由一定的语境赋予了临时的意义,比较容易让读者产生误解的、言在此而意在彼的句子。

常用答题模式:

句子表层义+情感义+在情感、主旨、修辞等方面的作用。

“理解文中重要句子的含义”解题要领:

1.从语法分析入手。对复杂的单句要分清其句子的主干,明确陈述的对象、修饰、限制成分。对复句要明确分句间的关系。此外,还要善于借助句群关系来理解句子所表达的中心或重点。

2.从修辞分析入手。对含有修辞方法的语句的理解应从修辞本身的特点出发。

3.准确把握语句的感情。文学作品往往以情动人,有很多言外之意、弦外之音。

4.从句子在文中的位置分析入手。这是理解文章语句最基本、最常用的方法。首先要准确判断句子在文中或语段中的位置,理清其是否为起始句、收束句、过渡句、中心句、关键句等。

5.从主旨入手。因为句子是为文章中心服务的,所以,结合主旨理解句子是一个简便易行的方法。

命题角度七:物象

【题型】物象的作用

小说中引入的特别重要的物象,基本作用一般有:

①突出人物性格,深化小说主题;

②反复出现、串起相关情节,从而成为全文的线索,使文章结构更加严谨;

③衬托环境,或者具有象征意义;

④丰富文章内容。

百合花

在月光下,我看见她眼里晶莹发亮,我也看见那条枣红底色上撒满白色“百合花”的被子,这象征纯洁与感情的花,盖上了这位平常的、拖毛竹的青年人的脸。

鉴赏象征性的物象

象征着性格美、人性美、人情美:高尚纯洁美好的心灵,军民之间、战士之间纯洁高尚美好的感情。

命题角度八:艺术技巧

【知识储备】

表达方式:记叙、描写、说明、议论、抒情。

记叙,叙述顺序主要有:顺叙、倒叙、插叙、补叙

顺叙(使事情来龙去脉清晰)

倒叙(能增强文章的生动性,使文章产生悬念,更能引人入胜,同时也可以避免叙述的平板和结构的单调)

插叙(对主要情节起补充、衬托的作用,使中心思想更加鲜明)

补叙(增强文章的审美效果)。

议论,语言特点有准确性(概念准确,修饰恰当,用词有分寸感)、鲜明性(论点表述鲜明,行文鲜明)、概括性(具体事物加以抽象,反映事物的本质特点,引述事例简明扼要)、生动性(运用什么修辞手法、论证手法,句式灵活)、严密性(表达周密,逻辑性强,层层推进,环环相扣)。

抒情,直接抒情(直抒胸臆,淋漓尽致),间接抒情(含蓄蕴藉,耐人寻味)。

描写

肖像描写(以形传神,使人物形象鲜明生动,个性突出)

动作描写(表现人物性格特点,揭示人物内心活动)

语言描写(表现人物性格特点,反映人物心理活动,推动情节发展)

心理描写(揭示人物内心世界和人物思想感情)

神态描写(表现人物性格特点,突出个性)

环境描写(渲染气氛,烘托人物性格,为内容、情 节起引起或铺垫的作用,揭示主题)

工笔(精雕细刻,具体生动,形神兼备)

白描(简笔勾画,准确生动,朴实清新,含意深远)

细节描写:是指作品中对一些富有艺术表现力的细小事物、人物的某些细微的举止行动,以及景物片断等的具体细腻的描写。另一种类似说法:细节描写是指对作品中的人物、环境或事件的某一局部、某一特征、某一细微事实所作的具体、深入的描写。

种类:肖像(外貌)、动作(行为)、语言、神态、心理。

作用:它是刻画人物性格、推进情节发展、表现生活环境的重要因素。运用好细节描写可以增强作品的真实性,深化文章的主题。

侧面描写

修辞手法:

比喻(化平淡为生动,化深奥为浅显,化抽象为具体,化冗长为简洁)

拟人(具有人格化,富有情趣,表意丰富)

夸张(揭示本质,给人以启示,烘托气氛,增强感染力,增强联想;创造气氛)

对偶(形式整齐,结构对称;节奏鲜明,音韵和谐;表意凝炼,抒情酣畅)

排比(内容集中,增强气势;节奏鲜明,强化情感)

反问(语气强烈,加重语势,激发读者感情;加深读者印象,起强化作用)

设问(提出问题,引起注意;启发思考,加深理解)

借代(以简代繁,以实代虚,以奇代凡,以事代情)。

反复(用于说理性文章,起强调作用;抒情写景,感染力强;承上启下,划段分层。 )

表现手法:

衬托(突出事物特点,强化思想感情,形象分明,主次分明)

对比(特点鲜明,反差强烈)

抑扬(在行文的反差中,突出事物,突出特点;强调语意,行文跌宕,曲折含蓄)

渲染(营造氛围,情景相生,深化主题)

象征(形象含蓄,寓意深远,引发联想,感染力强)

反讽(从反面或用反语来讽喻事理,更鲜明地表达主题)

类比(以浅寓深,以此类彼,生动形象,通俗易懂)。

还有借物抒怀、借景抒情、情景交融、正文反作、叠词等。

小说的手法

以对比为例

(迁移理解:《苦恼》)

【知识定位】

写作手法 定义 答题格式

对比 把两个相反或矛盾的事物,或者一个事物的两个不同方面并举出来,相互比较 把……和……巧妙对比,突出事物……特点或人物精神品质,鲜明表现出……,给人留下深刻印象。课文:《愚公移山》等。

小说《苦恼》考核要点的理解

小说将人与马相类比、相对比的表现方法。

人与马类比:姚纳的遭遇、心事,与小母马的遭遇、神态有着相类似的经历。这是人与马类比。

人与马对比:没有一个人听姚纳述说他的苦恼,只有马在听。这是人与马对比。

归纳:

对比在塑造人物形象、主题升华方面有什么作用?

1. 突出人物的性格特征,给人留下深刻印象。

2. 通过鲜明特征的人物性格塑造,反映社会生活,揭示人性真善美,给人启示。

感谢支持

再见!

1.第一讲、

2.第二讲、

3.第三讲

…………

小说考点及题型讲座

2023届高考语文复习专题★★

小说读什么?

(一)小说的概念

小说是以塑造人物形象为中心,通过完整的故事情节和具体的环境描写,来反映现实生活的一种文学体裁。

小说读什么?具体来说,包括

1.写了一个什么故事。(感知情节)

2.塑造了哪些人物;他们的性格特点是什么。(分析人物形象)

3.这个故事发生的特殊环境是什么。(了解背景)

4.表现了什么主题。(把握作品主题)

5.通过哪些写作方法塑造人物、突出主题的。(艺术特色)

A、正面描写

B、侧面描写

C、细节描写

1、人物

(二)小说三要素

2、情节

3、环境

A、开端:引起矛盾冲突的第一个事件

B、发展:矛盾冲突逐步展开,逐步激化,达到高潮前的这段过程

C、高潮:矛盾冲突尖锐、紧张,决定矛盾双方命运、事件成败和发展前景

D、结局:高潮之后的结果

A、自然环境:人物活动的地点、时间、季节、气候以及景物

B、社会环境:人物的身份、地位、成长的历史背景

如何读懂小说

1、理清故事情节。

小说的故事情节实际上是由小说人物的性格、言行生发的一件件事情的有序组合,有什么样的人物性格和人物命运,小说就会有什么样的故事和情节。在了解了故事情节的基础上,可以进一步把握小说人物,理解小说人物的性格和命运。阅读小说要理清基本矛盾冲突所构成的情节发展线索,弄清故事的来龙出脉,从开端、发展、高潮、结局的全过程来把握故事内容,尤其注意分析透发展和高潮部分。善于体悟出故事情节中寄寓的深刻生活哲理、社会现实意义。

2、分析小说人物形象

人物的性格总是通过描写手段表现出来的。小说刻画人物的主要方法,是通过描写人物的语言、行动和心理来表现人物的思想感情和性格特征的。小说描写人物的方法还有肖像描写、神情描写、细节描写等。既有概括的介绍,也有具体的描绘;既有正面描写,也有侧面烘托。分析人物形象时一定要抓住这些具体的描写语句去揣摩、领悟。

3、注意环境描写

小说里的人物都是在一定的背景下活动的,因此,分析人物形象,我们还要联系人物活动的社会历史背景和文中的自然环境。既准确把握人物鲜明的个性,又深切理解人物的社会意义(共性)。既要善于从自然环境的描写中体会人物的情感、心境等,又要善于从人物间的相互关系、人物与环境的关系中了解人物的性格特征。

4、领悟小说主题

(1)根据小说的情节和人物形象分析主题。

(2)联系小说描写的典型环境分析主题。

(3)结合作者生平、创作动机和写作的时代背景分析主题,即知人论世。

(4)根据作者对人物描写的语言的感彩分析主题。

四个“抓手”

故事情节

主题意蕴

环境描写

人物形象

小说是以刻画人物形象为中心,通过完整的故事情节和环境描写来反映社会生活的文学体裁。

人物形象

情节

环境

标题

写法

小说五种题型

命题角度一:人物形象

小说中的人物

小说人物形象的切入点,一般可从四方面揣摩:

重视小说中人物的身份、地位、经历、教养、气质等,因它们直接决定着人物的言行,影响着人物的性格。

通过人物的外貌、语言、行动、心理描写揭示人物的思想感情和性格特征。

小说里的人物都是在一定的历史背景下活动的,所以分析人物就应把他们放在一定的社会历史背景下去理解。

注意作者对人物的介绍和评价。

人物形象考查点:

1、概括人物形象﹙性格﹚特点

2、分析人物形象﹙性格﹚特点

3、人物形象的作用

第一步:仔细审题,明确方向。

(1)是概括还是分析?

“概括”题只要求写出人物形象或性格特点即可,“分析”题要在此基础上结合原文分析。

(2)是性格还是形象?

“形象”一词应大于“性格”,它以性格为中心,兼及人物的外在特征、身份地位等。答形象题时不要忘记人物的身份、地位、职业等因素。

﹙形象=性格+身份﹚

概括/分析人物形象

第二步:总体把握,划句分析。

情节

环境

人物

1、文中交代的人物身份、地位、经历等的句子。

2、有关人物描写的语句。

(外貌、动作、语言、心理、神态)

3、作品中其他人物(或作者)对他的评价(议论)句。

有关情节发展、事件变化的语句,把握人物性格的变化和主次关系。

有关环境(包括社会环境)的语句,环境可以揭示人物的精神世界、烘托人物的思想性格。

确定作者的感情倾向是颂扬还是讽刺;同时考虑分析的是主要人物,还是次要人物

联系主题

注意题型的细微变化,怎么问就怎么答

1.请概括(分析)××的形象(性格)特点。

分点作答

①个性特征1(+举出实例);

②个性特征2(+举出实例)……

概括 + 分析

2.××是一个怎样的人物?

总括句(人物身份)。

分点作答①个性特征1(+举出实例);

②个性特征2(+举出实例)……

例:沙子龙是坚决不传断魂枪的昔日镖头,迟暮英雄。表面上顺应时代,把镖局改成客栈;留恋和怀念过去,夜深人静的时候孤芳自赏……

第三步:归类合并,恰当表述。

答题规范:

◆ 题干若问“××是一位怎样的人”,常用的答题模式为:

总分:先用一句话从整体上对该人物作一个定性分析,然后再从几个方面作定量分析。

分总:先从几个方面作定量分析,然后再用一句话作定性式的总括。

◆ 题干若问“××具有怎样的性格特点”,常用的答题模式为:

××的性格特点:①××;②××。(分条作答)

例如:

婴宁的性格特点:①爱花;②爱笑;呆痴如婴儿。(分条作答)

分析人物在小说中的作用,可从地位角度入手,先分清要分析的对象是主要人物还是次要人物:

①主人公:是文章塑造的核心人物,能够揭示、突出、深化主题。

分析人物形象的作用

②次要人物的作用。

次要人物即陪衬人物或线索人物,它的作用可以从以下方面考虑:

A.为主要人物服务,对主要人物起到烘托作用。通过次要人物的活动来衬托主人公的活动和形象,使主要人物更加鲜明清晰。

B.渲染气氛,奠定基调。次要人物的出现为主要人物的活动提供了具体环境,起到渲染气氛、奠定感情基调的作用。

C.若是线索人物,自然是贯串全文的线索。并通过次要人物的见闻,把故事相关的情节自然地融合在一起。

D.揭示或暗示主题。次要人物的设置是为主要人物服务的,为揭示小说的主题服务的。小说对次要人物的刻画貌似平淡轻松,实则蕴涵着厚重的力量,既提示了小说的主题,又增添了小说的魅力。

[题型小结] 赏析人物形象的作用

小说中的人物形象有主要、次要之分。此外,小说中还经常出现“我”及为人物和主题服务的物象。

1、赏析人物形象(或物象)描写的作用

(1)主要人物的作用。即赏析人物形象的社会意义。首先,要结合情节分析人物形象的典型性;其次,结合社会现实分析人物形象折射的社会现象,也就是要从作者塑造主要人物所反映的主题和意图考虑。

(2)次要人物的作用。次要人物即陪衬人物或线索人物,其作用一般有:①对主要人物起陪衬作用;②是贯穿全文的线索,特别是以第一人称叙述的“我”,多起到叙述和见证人的作用,增强小说的真实性;③同主要人物一起凸显或揭示主旨;④推动情节的发展。

分析人物形象的作用

通过这个人,衬托、反衬或者补充了主要人物。

这个人可能是全文的线索(穿针引线)或者是整个事件的见证者(增加真实感)。这个人的某种行为推动某一情节发展或者带来什么样的结局。

这个人交代出当时的某种社会环境和背景。

情节

环境

主题

人物

这个人或直接或间接体现某种主题。

这个人身上寄寓着作者的某种情感。

从情节结构看 “我”是一个线索式的人物,通过“我”串联起了小说的所有情节,增强了小说的真实性。

从人物塑造看 “我”是整个事件的亲历者、陈述者,见证了人物活动的过程,写“我”是为了更好地塑造主人公的形象。

从主题表达看 “我”的所见所闻所思所感,引领读者去思考、探索,有助于揭示作品的主题。

【题型举例】“我”在小说中的作用

“我”是小说中经常出现的人物,其作用可从以下三个方面分析:

【典例】《婴宁》中王子服形象的作用?

王子服:

婴宁:

见婴宁—想婴宁—找婴宁—重会婴宁—带回婴宁—与婴宁成婚。

笑容可掬——笑辄不辍——矢复不笑——对生涕零

中心人物却不是主要人物,只是陪衬。

他对爱情执着,但婴宁比他更坚贞;

他很 “愚” ,而婴宁更’憨痴”;

他为爱情不惜生家性命,而婴宁为爱情抛弃

一切;她善良朴实,而婴宁心灵纯真美好。

真题回放(白洋老师发表于2021年3卷8期《教育与研究》,22年5月8日陕西专升本语文试卷第58题,9分)

例4.阅读《婴宁》选段(专升本语文教材清样第271页),回答问题:次日,至舍后,果有园半亩,……语未已,婢潜至,生惶恐遁去。——贾老师现场提出的问题(1)是本段文字中的生指的是谁?现场提出的问题(2)是本段文字用了哪些塑造人物描写手法?问题(3)是本段文字体现了婴宁怎样的性格?

参考答案:(1)生指王子服。(2)本段文字运用的描写手法有:语言描写;动作描写;肖像描写。(3)本段文字体现了婴宁:爱花爱笑、天真烂漫、爽朗率真、单纯、不谙世事的性格特征。

命题角度二:环境

小说中的环境

环境描写是小说艺术的一个重要内容,分析环境描写是全面理解小说的重要环节。环境是形成人物性格、促使人物行动的指定场所和范围。

环境是人物活动的舞台,包括自然环境和社会环境。小说的环境描写跟人物的塑造与表现主旨有极其重要的关系。阅读中始终把环境、情节和人物联系起来,才能把握小说创作的真谛。

环境描写的特点与手法

相关知识储备:

1.环境描写的特点

小说中环境描写的特点可以从以下方面来思考:①抓住特征,从形、声、色等方面来考虑景物特点;②调动视觉、听觉、嗅觉等多种感官来感知景物特点。

景物的特点有:安宁;热闹、生机;萧索、冷清、孤寂等。

2.环境描写的手法

小说中环境描写手法可以从以下方面来思考:①从写景的层次和观察角度,如远景与近景,俯视与仰视等;②描写技巧:动静结合(以动衬静,以静衬动,起烘托作用,相得益彰)、虚实结合(“实”指现实存在的事物。“虚”指作者的想象和联想)、正侧描写、细节描写、工笔(对对象多用笔墨做细致入微的刻画)和白描(不用浓丽的形容词和繁复的修辞语,也不精雕细刻,大加渲染,而是抓住描写对象的特征,用准确有力的笔触,简练的语言,寥寥数笔就写出活生生的形象来,表现出自己对事物的感受)等。

环境描写的作用

(1)提供人物活动和事件发展的时代社会背景;

(2)交代人物身份,表现人物性格;或影响或决定人物性格;

(3)揭示社会本质,深化主题思想。

旧历的年底毕竟最像年底,村镇上不必说,就在天空中也显出将到新年的气象来。灰白色的沉重的晚云中间时时发出闪光,接着一声钝响,是送灶的爆竹;近处燃放的可就更强烈了,震耳的大音还没有息,空气里已经散满了幽微的火药香。……都在准备着祝福。这是鲁镇年终的大典,致敬尽礼,迎接福神,拜求来年一年中的好运气;拜的却只限于男人,拜完自然仍然是放爆竹。年年如此,家家如此,——只要买得起福礼和爆竹之类的——今年自然也如此。

社会环境描写的作用:

(1)交代故事发生的时间、地点或照应题目。

(2)渲染气氛、奠定感情基调。

(3)烘托人物,揭示人物心境,表现人物性格。

(4)推动情节发展,为刻画人物作铺垫。

(5)暗示社会环境,揭示社会本质特征或展示世态风情。

(6)深化作品主题。

自然环境描写的作用:

环 境

情 节

人 物

主 题

描写了……景,渲染了……气氛

(环境本身)

推动情节发展,为……做铺垫

(指向情节)

烘托感情,表现性格;

(指向人物)

突出……主题 (指向主题)

然后根据题目要求,结合文章作答。

解答环境描写作用题的思路

【常用答题模式】

①环境本身(交代……时间,交代… …背景,营造… …氛围,渲染… …气氛)

②情节(推动,暗示,铺垫)

③人物(烘托,映衬)

④主题(突出,暗示,揭示)。

或根据要求还可以这样来组织语言表达:

XX具体描写了……景色,营造(创设)了一种……气氛;渲染(定下)了……抒情基调;烘托了…… (人物)的心理;为下文……情节展开作铺垫,推动……的情节发展。

《婴宁》环境描写

清幽的山中、修雅的茅舍 (外部)

别致的庭院、洁泽的居室 (内部)

绚烂的花朵、优美的后园 (后园)

作用:

1、为婴宁提供了一个自由、美好、清雅的生活环境。

2、更好的衬托出婴宁纯真自然的性格。

3、反衬出现实世界的黑暗,体现出封建礼教对人性的压抑。

命题角度三:情节

小说的情节

把握好故事情节,是读懂小说的关键,是欣赏小说艺术特点的基础,也是整体感知文章的起点。命题者在为小说命题时,也必定以此为出发点,要求我们从整体上把握理解文章内容。

分析小说的故事情节,可以从以下几方面入手:

①抓住场面;②寻找线索;③理清小说的结构

分析小说故事情节时要注意两点:

① 情节的发展变化是矛盾冲突发展的体现,分析小说的情节时必须抓住主要的矛盾冲突;

② 分析情节不是鉴赏小说的目的,而是手段,是为理解人物性格、把握小说主题服务的。所以,在分析情节的过程中,要随时注意体会它对人物性格的形成及对揭示小说主题的作用。

主要考点

概括故事情节(开端、发展、高潮、结局)

情节叙述顺序、叙述角度(人称)

分析情节安排:铺垫、伏笔、照应

情节的作用(特殊情节:开头、结尾)

类型 解题策略

概括情节 ①抓住主要的矛盾冲突、重要场面、重要事件等几方面概括文章的主要情节;②依照“开端、发展、高潮、结局”的故事进展来概括内容;

答题模式:何时何地何人做何事(“何人做何事”必备)

结构安排的作用 ①内容上,情节本身对人物性格塑造和主题思想表达有直接或直接的作用;②结构上:设置悬念、为后文情节发展做铺垫或埋下伏笔、照应前文、线索、推动情节发展、丰富故事情节;③表达效果上(从读者感受分析):跌宕起伏、引人入胜、令人回味、张弛有度

答题模式:作用点+体现点

线索及作用 ①主要:事物线索、人物线索;②线索可能多条:双线交织、明暗交织、多线并进、分开叙述;③主要作用:贯穿全文、互相映衬、突出人物和主题

情节怎么考

①顺叙:按时间(空间)顺序来写,情节发展脉络分明,层次清晰。如《藤野先生》一文,就是从作者到东京开始写起,再写到仙台后与藤野先生相处中的几件事,最后写离开仙台后对藤野先生的怀念与崇敬;

②倒叙:不按时间先后顺序,而是把某些发生在后的情节或结局先行提出,然后再按顺序叙述下去的一种方法,造成悬念,引人入胜。

③插叙:在叙述主要事件的过程中,插入另一与之有关的事件,然后再接上原来的事件写。对主要情节或中心事件做必要补充说明,使情节更加完整,结构更加严密,内容更加充实丰满。鲁迅的《故乡》中有两处插叙。(插叙一般出现在文章中段,且结构鲜明。)一处是当“我”的母亲谈到闰土时,作者用“这时候,我的脑海里忽然闪出一幅神异的图画来。”引出对少年闰土形象的插叙。另一处是对杨二嫂形象的回忆。

情节叙述顺序

④补叙:在叙述主要事件的过程中,补充叙述另一与之有关的事件,然后再接上原来的事件写。对上文内容加以补充解释,对下文做某些交代,照应上下文。如《水浒传》第十六回《智取生辰纲》一节,叙述在黄泥岗松林内七个贩枣的客商劫走了生辰纲。看到这里,读者自然生疑:同一桶酒,贩枣客商喝得,为什么杨志等人就喝不得?这时,作者不慌不忙地交代了吴用、晁盖等七人的姓名,并介绍了使用障眼法、当面吃酒以瓢下药的经过。

⑤平叙/分叙:叙述两件或多件同时发生的事,使头绪清楚,照应得体。

情节叙述顺序

手法 概念分析及作用阐释

悬念 指作者为了激活读者的“紧张与期待的心情”,在艺术处理上采取的一种积极手段。通俗地说,它是指在小说的叙述中先设置一个谜面,藏起谜底,在适当的时候再予以点破,使读者的期待心理得到满足。吸引读者,引人入胜。

照应 是篇章间的伏笔照应。能使情节连贯,脉络清晰,结构紧凑。

伏笔 指作者对将要在作品中出现的人物或事件,预先作的提示或暗示。伏笔用得好,可使全文前后呼应,结构更严谨,情节发展更合理,前因后果更分明。

铺垫 也称铺叙衬垫,它是为了衬托主要人物或事物而铺叙另外的人物或事物。运用铺垫写法是为了蓄积气势,突出文章主旨。

突转 在小说结尾部分,作者常常采用突转的方法形成情节的某种“巧合”,某种意料之外的反转,或者是形成人物性格的“急剧改变”。这种突转常收到意料之外、情理之中的效果,对表现小说主旨起到画龙点睛的作用。

情节的作用:

①对环境:突出或交代人物活动的环境,使环境更具典型性。

②对人物:塑造了……的人物形象,表现了人物……的性格或精神,刻画了人物……的心理,使人物形象更加丰满。

③对主题:揭示或表达或寄托或暗示了……的主题,深化主题,突出主题,丰富主题等。

④对读者感受:设置悬念,吸引读者注意力;引起读者的阅读兴趣;引发读者思考。

内容上:

位于开头:

(1)总领全文;(2)引出下文或引出话题;(3)为下文某一情节作铺垫或与下文构成对比或衬托; (4)营造气氛,奠定感情基调。(5)设置悬念,激发读者阅读兴趣。

位于中间:

承上启下,过渡自然,总结前文,领起后文,

照应前后文,铺垫或埋下伏笔,推动情节发展。

位于结尾:

总结全文、照应前文,呼应标题、卒章显志,概括并深化主题,耐人寻味,令人深思。

情节的作用:

结构上:

1、小说开头

(1)设疑(悬念)式开头。这类开头,主要是提出疑问,然后在行文过程中或结尾才回答疑问。其作用是造成悬念,引出下文,并引起读者的思考,吸引读者把小说读下去。作用为:①引起读者的思考。②引出下文的情节。③突出人物形象。 ④揭示小说的主题。

(2)写景式开头。作用为:①交代故事发生的环境。②渲染气氛。③烘托人物心情。

特殊情节的作用:

2、小说结尾

(1)出人意料的结局(欧 亨利式结尾)

①从结构安排上看,它使平淡的故事情节陡然生出波澜,如石破天惊,猛烈撞击读者的心灵,产生震撼人心的力量。

②从表现手法上看,与前文的伏笔相照应,使人觉得又在情理之中。

③从主题上看,能更好地深化主题。

(2)令人伤感的悲剧结局

①从主题上看,能更好地深化主题。

②从表现人物性格看,能更好地塑造人物性格。

③ 这种结局令人感动,令人回味,引人思考。

特殊情节的作用:

“四循环+一读者”模式

小说作用类题目(包含情节作用、人物作用、环境作用)都可以从情节、环境、人物、主题等四方面考虑,另外可以加入读者的感受。即:这三类作用类题目,除了考虑其对本身的作用外,都要考虑其他三方面,还有读者的感受,这就是我们归纳的“四循环+一读者”模式。

答题时,可将这5个方面归拢到结构上的作用(情节)和内容上的作用(人物、环境、主题、读者感受)两个层面条理作答。

命题角度四:标题

1.请为这篇小说拟一个恰当的标题,并说明理由;

2.把标题“××”改为“××”,你认为是否合适,谈谈你的观点和理由;

3. “××”作为这篇小说的标题,有主题思想,结构艺术、象征意蕴等多方面的考虑。请选择一个方面,结合全文,陈述你的观点作分析。

4. “××”作为小说的标题,意蕴丰富。请结合全文谈谈你的理解。

小说标题常见命题形式:

一、小说标题含义题

【设题方式】1.谈谈你对文章题目的理解。2.题目中“……”包含着哪几层含义。3.联系全文概括题目的含义。

1.浅层:解释字面义

2.深层:联系文章内容,结合文章主旨。分析其引申义/比喻义/象征义。

二、标题作用之探讨

1.以人物为题,比如:……

作用:①突出人物形象;

②便于展开故事情节;

③紧扣中心,突出主题。

2.以物象为题,比如:《项链》《药》……

含义:表层含义,深层含义(象征,寄托某种情感)

作用: ①线索,贯穿全文;

② 悬念,引发联想,吸引读者;

③中心,突出文章主题。

3. 以事件为题,比如:《宝玉挨打》、《林教头风雪山神庙》、《智取生辰纲》……

作用:①突出主要故事情节;

②紧扣中心、突出主旨。

4.以时间、地点、环境为题,比如:《第9车厢》《晚秋》《祝福》……

作用:①主题、人物、情节;

②线索、悬念;

③象征、双关。

标题作用题的命题规律及答题思路

【题目设定方式】

1.结合全文,概括标题的作用

2.作者借标题表达了怎样的情感与思考,结合文章做简要概括。

3.小说为什么以“……”为题?

4.从全文看,本文以“……”为题,有什么好处?

【解题思路展示】

1.标题是否交代时间、地点、环境;

2.标题是否设置悬念,吸引读者;

3.标题是否是小说的线索;

4.标题是否为塑造和突出人物形象服务;

5.标题是否推动了情节的发展或推动了故事情节的转折;

6.标题是否一语双关,是否对主题的表现起画龙点睛的作用。

理解小说标题的内涵及作用题目要注意从以下几个方面解题:

(1)思维模式:

①标题是否交代时间、地点、环境;

②标题是否设置悬念,吸引读者。

③标题是否是小说的线索;

④标题是否为塑造和突出人物形象服务;

⑤标题是否推动了情节的发展或推动了故事情节的转折;

⑥标题是否一语双关,是否对主题的表现起画龙点睛的作用;

解题步骤:

(2)答题模板:

理解标题内涵:一是具体的意思(文中具体的××,即表层含义);二是与主题相关的意思(即深层含义)。

标题的作用:①……②……③……

命题角度五:主题

小说的主题是小说的灵魂,一般是通过人物形象或故事揭示人生哲理、社会问题、价值观念等,是作者的写作目的之所在,也是作品的价值意义之所在。

小说的主题

高考中考察小说的主题有两种方式:

(1)直接考察对小说主题的把握,如:

①用自己的话概括作品的主题(或小说到底告诉了我们什么);

②读了这篇小说后,你明白了什么道理(本文对你有何启迪?谈谈你的一点体会);

③请结合你的阅读体验,探究这篇小说的可能有的多种主题。

(2)通过考察其他要素来考察主题,即把握小说主题是分析其他的问题的指南针。

一、小说主题的表现形式:

①以小说主要人物的性格特点、道德风貌、品格等揭示人性中的真善美和假恶丑以及完成对社会现实的批判。如:《孔乙己》

②用故事的形式针砭时弊,将现实生活中的丑恶形象用故事的形式加以揭露和鞭挞。如:契诃夫《苦恼》

③通过寓言,寄寓人生哲理 。

④虚构生活经历,反映人物生存状态和心理状态。

1.从情节发展角度看主题。

作品的主题思想需要在情节的发展过程中展现出来,要准确地理解作品的主题,必须理清作品的情节。分析情节,要善于把握故事的发展过程,了解情节的前后关联,把握情节发展中的冲突,有利于我们理解主题。如: ……

二、概括作品主题的途径:

2. 从人物形象角度看主题。

分析小说的人物形象是理解小说主题的重要方法。弄清楚小说描写了什么样的人,这个(些)人的际遇遭逢、命运归宿常常联系着社会生活的本质。我们可以从人物的动作、语言、神态、心理等方面入手,了解人物的性格特征,体会人物灵魂深处的思想状态。如: ……

3.从环境描写角度看主题。

分析小说的环境描写,包括自然环境和社会环境两个方面。环境描写可能主要是为了展示人物行动和命运及人物的性格创造必要地条件,提供生动的背景,但同时也是以间接的形式表现主题。我们可以从小说中人物生存的自然环境方面、从社会大背景方面去寻找到环境对人物、对情节的作用,也可以借助注释等。如《祝福》的开头和四次“飞雪”的描写。

4、结合作者的生平、创作动机和写作的时代背景分析主题,即知人论世。

5、据作者对人物描写的语言的感彩分析主题。

在把握主题时,要从作品的客观实际出发,不能出现认识上的偏见和情感、情绪上的偏激;或是没有认真阅读原文,拿自己已知的道理去生搬硬套硬套,评价作品缺乏针对性。

①从小说的故事情节和人物形象入手概括小说的主题。

②联系小说的时代背景及典型的环境描写,认识人物形象的思想性格上所打上的时代烙印,把握住人物形象所折射出的时代特征,从而把握小说的主题。

③从揭示主题的句子来把握作品的主题。

④从小说的精巧构思中把握作品的主题。

解题思路:

三、概括主题的基本格式:

这篇……(或文本)通过对……的记叙(或描写),反映了(表现了)……精神;歌颂了(赞扬了)……品质;揭示了(揭露了)……实质(罪行、

问题)。

如:《祝福》通过描写祥林嫂悲剧的一生,表现

作者对受压迫妇女的同情,对封建思想封建礼教的

无情揭露。

命题角度六:语言

对语言的品味是感知形象、概括主题、把握作者人生态度和价值取向的有效途径。

语言的品味赏析,包括含义理解、作用分析、语言技巧和手法的赏析。

小说的语言

常见题型有:

1、某一词语在文中如何理解?有什么作用?

2、某句在文中的含义是什么?有什么作用?

3、赏析文中的某个句子。

【知识储备】词语的作用

1.形象性作用,主要指词语在叙事、写人、绘景中鲜明、具体、生动传神、含色彩性、音乐性等。叠词具有音节美的作用。

2.精确性作用,主要指词语在表达概念方面的准确恰当,修饰、限制、补充性词语在表意的精确、严密方面的作用。

3.结构性作用,主要指词语在全篇(或段)中的地位和点题、照应、过渡等方面的结构作用。

4.表达思想倾向、感彩等。

常用答题模式:

词语本义+语境义+在修辞、主旨、情感等方面的作用。

“理解文中重要概念的含义”解题要领:

1.联系具体语境理解词义。要有整体观念,认真理解语境,把握上下文的意思,做到“词不离句,句不离段,段不离篇”。

2.结合修辞手法理解词义。在文学作品中,作者往往通过某种修辞手法赋予一些“重要词语”以特殊含义,如在理解本义的基础上弄清词语的比喻义、双关义、象征义、反语义、色彩义、语体义、仿词义等。

3.结合文章分清层面,提取信息,立足全文,概括要点。

4.结合文章主旨理解词义。文中重要词语的含义,往往和作者的思想观点、文章主旨有着密切的关系。因此,这类词语的理解还要和文章的思想内容联系起来思考,尤其是要求联系全文的词语。

【知识储备】句子的类别

1.关键句:指的是那些表现整个作品主题思想,深化、揭示文段主旨或标示文章脉络层次的“文眼句”“中心句”“总结句”“过渡句”。

2.修辞句:指的是那些表达比较生动、形象的或是运用了比喻、比拟等修辞格的既精彩又难理解的句子。

3.含蓄句:指的是那些在表达上比较含蓄,蕴含某些深层意义,解答时又有利于发挥的句子。

4.哲理句:指的是文中那些含有一定的警世作用,有一定的哲理的,需要仔细品读才能理解的句子。

5.言外句:指的是那些由一定的语境赋予了临时的意义,比较容易让读者产生误解的、言在此而意在彼的句子。

常用答题模式:

句子表层义+情感义+在情感、主旨、修辞等方面的作用。

“理解文中重要句子的含义”解题要领:

1.从语法分析入手。对复杂的单句要分清其句子的主干,明确陈述的对象、修饰、限制成分。对复句要明确分句间的关系。此外,还要善于借助句群关系来理解句子所表达的中心或重点。

2.从修辞分析入手。对含有修辞方法的语句的理解应从修辞本身的特点出发。

3.准确把握语句的感情。文学作品往往以情动人,有很多言外之意、弦外之音。

4.从句子在文中的位置分析入手。这是理解文章语句最基本、最常用的方法。首先要准确判断句子在文中或语段中的位置,理清其是否为起始句、收束句、过渡句、中心句、关键句等。

5.从主旨入手。因为句子是为文章中心服务的,所以,结合主旨理解句子是一个简便易行的方法。

命题角度七:物象

【题型】物象的作用

小说中引入的特别重要的物象,基本作用一般有:

①突出人物性格,深化小说主题;

②反复出现、串起相关情节,从而成为全文的线索,使文章结构更加严谨;

③衬托环境,或者具有象征意义;

④丰富文章内容。

百合花

在月光下,我看见她眼里晶莹发亮,我也看见那条枣红底色上撒满白色“百合花”的被子,这象征纯洁与感情的花,盖上了这位平常的、拖毛竹的青年人的脸。

鉴赏象征性的物象

象征着性格美、人性美、人情美:高尚纯洁美好的心灵,军民之间、战士之间纯洁高尚美好的感情。

命题角度八:艺术技巧

【知识储备】

表达方式:记叙、描写、说明、议论、抒情。

记叙,叙述顺序主要有:顺叙、倒叙、插叙、补叙

顺叙(使事情来龙去脉清晰)

倒叙(能增强文章的生动性,使文章产生悬念,更能引人入胜,同时也可以避免叙述的平板和结构的单调)

插叙(对主要情节起补充、衬托的作用,使中心思想更加鲜明)

补叙(增强文章的审美效果)。

议论,语言特点有准确性(概念准确,修饰恰当,用词有分寸感)、鲜明性(论点表述鲜明,行文鲜明)、概括性(具体事物加以抽象,反映事物的本质特点,引述事例简明扼要)、生动性(运用什么修辞手法、论证手法,句式灵活)、严密性(表达周密,逻辑性强,层层推进,环环相扣)。

抒情,直接抒情(直抒胸臆,淋漓尽致),间接抒情(含蓄蕴藉,耐人寻味)。

描写

肖像描写(以形传神,使人物形象鲜明生动,个性突出)

动作描写(表现人物性格特点,揭示人物内心活动)

语言描写(表现人物性格特点,反映人物心理活动,推动情节发展)

心理描写(揭示人物内心世界和人物思想感情)

神态描写(表现人物性格特点,突出个性)

环境描写(渲染气氛,烘托人物性格,为内容、情 节起引起或铺垫的作用,揭示主题)

工笔(精雕细刻,具体生动,形神兼备)

白描(简笔勾画,准确生动,朴实清新,含意深远)

细节描写:是指作品中对一些富有艺术表现力的细小事物、人物的某些细微的举止行动,以及景物片断等的具体细腻的描写。另一种类似说法:细节描写是指对作品中的人物、环境或事件的某一局部、某一特征、某一细微事实所作的具体、深入的描写。

种类:肖像(外貌)、动作(行为)、语言、神态、心理。

作用:它是刻画人物性格、推进情节发展、表现生活环境的重要因素。运用好细节描写可以增强作品的真实性,深化文章的主题。

侧面描写

修辞手法:

比喻(化平淡为生动,化深奥为浅显,化抽象为具体,化冗长为简洁)

拟人(具有人格化,富有情趣,表意丰富)

夸张(揭示本质,给人以启示,烘托气氛,增强感染力,增强联想;创造气氛)

对偶(形式整齐,结构对称;节奏鲜明,音韵和谐;表意凝炼,抒情酣畅)

排比(内容集中,增强气势;节奏鲜明,强化情感)

反问(语气强烈,加重语势,激发读者感情;加深读者印象,起强化作用)

设问(提出问题,引起注意;启发思考,加深理解)

借代(以简代繁,以实代虚,以奇代凡,以事代情)。

反复(用于说理性文章,起强调作用;抒情写景,感染力强;承上启下,划段分层。 )

表现手法:

衬托(突出事物特点,强化思想感情,形象分明,主次分明)

对比(特点鲜明,反差强烈)

抑扬(在行文的反差中,突出事物,突出特点;强调语意,行文跌宕,曲折含蓄)

渲染(营造氛围,情景相生,深化主题)

象征(形象含蓄,寓意深远,引发联想,感染力强)

反讽(从反面或用反语来讽喻事理,更鲜明地表达主题)

类比(以浅寓深,以此类彼,生动形象,通俗易懂)。

还有借物抒怀、借景抒情、情景交融、正文反作、叠词等。

小说的手法

以对比为例

(迁移理解:《苦恼》)

【知识定位】

写作手法 定义 答题格式

对比 把两个相反或矛盾的事物,或者一个事物的两个不同方面并举出来,相互比较 把……和……巧妙对比,突出事物……特点或人物精神品质,鲜明表现出……,给人留下深刻印象。课文:《愚公移山》等。

小说《苦恼》考核要点的理解

小说将人与马相类比、相对比的表现方法。

人与马类比:姚纳的遭遇、心事,与小母马的遭遇、神态有着相类似的经历。这是人与马类比。

人与马对比:没有一个人听姚纳述说他的苦恼,只有马在听。这是人与马对比。

归纳:

对比在塑造人物形象、主题升华方面有什么作用?

1. 突出人物的性格特征,给人留下深刻印象。

2. 通过鲜明特征的人物性格塑造,反映社会生活,揭示人性真善美,给人启示。

感谢支持

再见!

同课章节目录