统编版(2019)必修中外历史纲要(下)第七单元 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序 同步练习(含答案)

文档属性

| 名称 | 统编版(2019)必修中外历史纲要(下)第七单元 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序 同步练习(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-04-03 12:42:04 | ||

图片预览

文档简介

高一历史必修下7.14《第一次世界大战与战后国际秩序》同步课时练习

一、选择题:

1、截止2023年3月,俄乌冲突已经长达一年之久,俄乌关系恶化的根本原因是乌克兰想要加入与俄罗斯有地缘冲突的北约。这损害了俄罗斯现有的军事以及地区实力,因此才导致了最终战争的爆发。类似的现象在20世纪初期,在欧洲形成了同盟国和协约国两大军事集团,为了各自的利益,它们竞相扩军备战,制定战争计划,使得国际局势日益紧张。由此可知,它们当时( )

A.防范政治危机的发生 B.极力地维护世界和平

C.欲打击社会主义运动 D.寻求重新瓜分殖民地

2、一战前,列宁曾说:“帝国主义是发展到垄断组织和金融资本的统治已经确立、资本输出具有突出意义、国际托拉斯开始瓜分世界、一些最大的资本主义国家已把世界全部领土瓜分完毕这一阶段的资本主义。”下列关于一战的观点与列宁上述认识相近的是( )

A.“垄断资本的形成,孕育着世界性战争”

B.“萨拉热窝刺杀事件点燃第一次世界大战”

C.“协约国为消灭种种黑暗主义、发展种种光明主义而战”

D.“第一次世界大战削弱了帝国主义和殖民主义的力量”

3、1919年4月中旬到5月初,英、美、法、日、意等西方列强将德国在山东权益由日本继承的条款写进了背着中国私自达成的《凡尔赛和约》中的第156、157、158条。这反映出巴黎和会( )

A.瓜分战败国的领土 B.牺牲殖民地国家利益

C.推行大国强权政治 D.鼓励法西斯侵略扩张

4、到第一次世界大战前夕的1913年,德国工业生产提高了4.6倍,其中重工业和一些新兴工业部门的发展特别迅速,而在重工业的发展中,军事工业又占有突出的地位。据此可知,德国经济的发展( )

A.主要得益于国家实现统一 B.促进垄断资本主义的发展

C.造成英法传统强国的衰落 D.对欧洲国际关系构成挑战

5、有学者指出:“19 世纪末 ,德国的商贩和英国的行商……在地球上每个角落里都彼此竞 争 。无数小冲突成为大战的借口 ,总有一天世界上会发生这种大战。”这说明( )

A.产业高度重合带来英德激烈竞争 B.英德两国殖民地的范围大体相当

C.经济竞争是导致战争的重要因素 D.英国在英德经济竞争中占据优势

6、第一次世界大战期间,中国政府以“以工代战”的形式,与英法政府签署5年的劳务合同,派出14万劳工乘船到欧洲协助英法等协约国作战。中国政府派劳工参战的主要意图是( )

A.加快结束战争的进程 B.取消欧洲列强在华特权

C.平等签订《九国公约》 D.期望战后收回山东主权

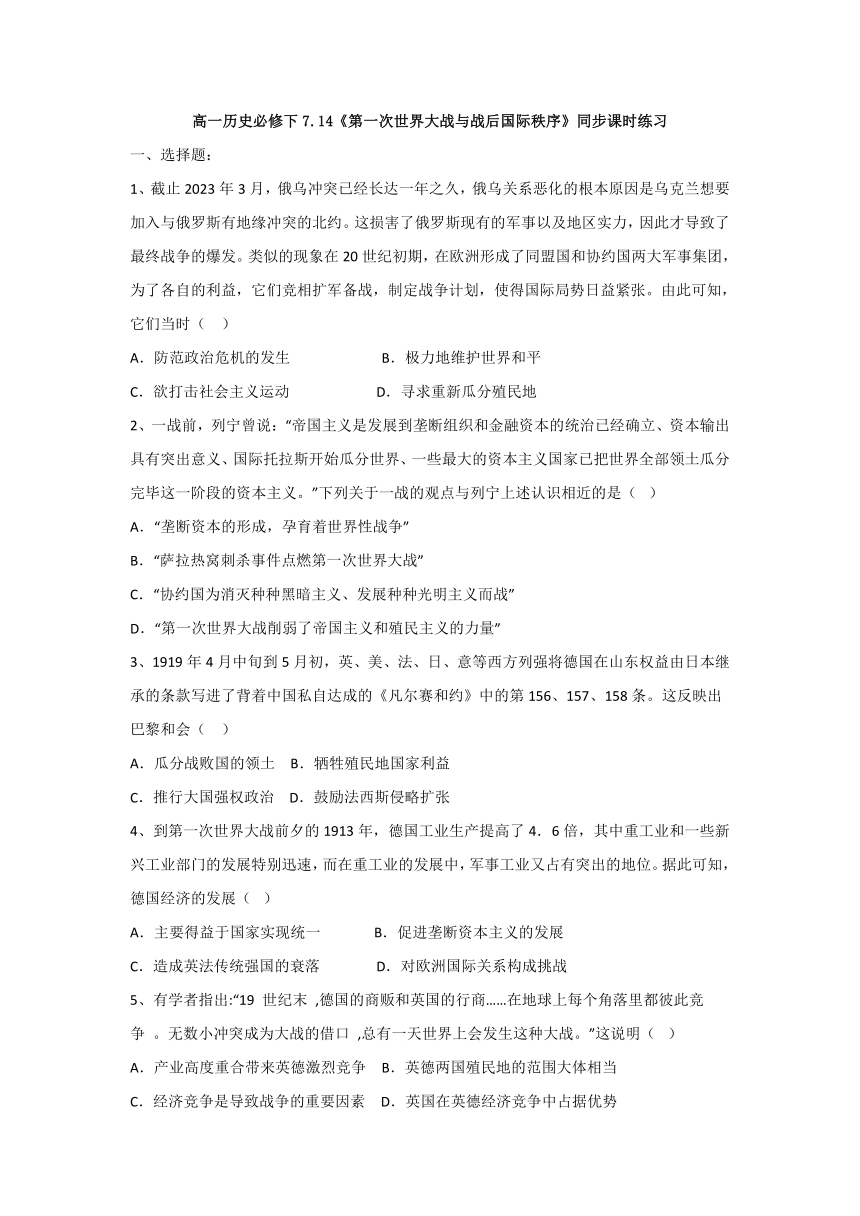

7、下图为19世纪末20世纪初欧洲列强之间的矛盾示意图。据图可知,图中①②处对应的国家是( )

A.奥地利、英国 B.奥匈帝国、英国 C.西班牙、美国 D.塞尔维亚、荷兰

8、某一时期,英法在欧洲的主导地位得到确立,日本在远东和太平洋地区的地位得到巩固,但是美国攫取世界霸权的计划遭到了失败。这种局面出现的背景是( )

A.凡尔赛体系的形成 B.波茨坦会议的召开

C.华盛顿体系的确立 D.雅尔塔体系的建立

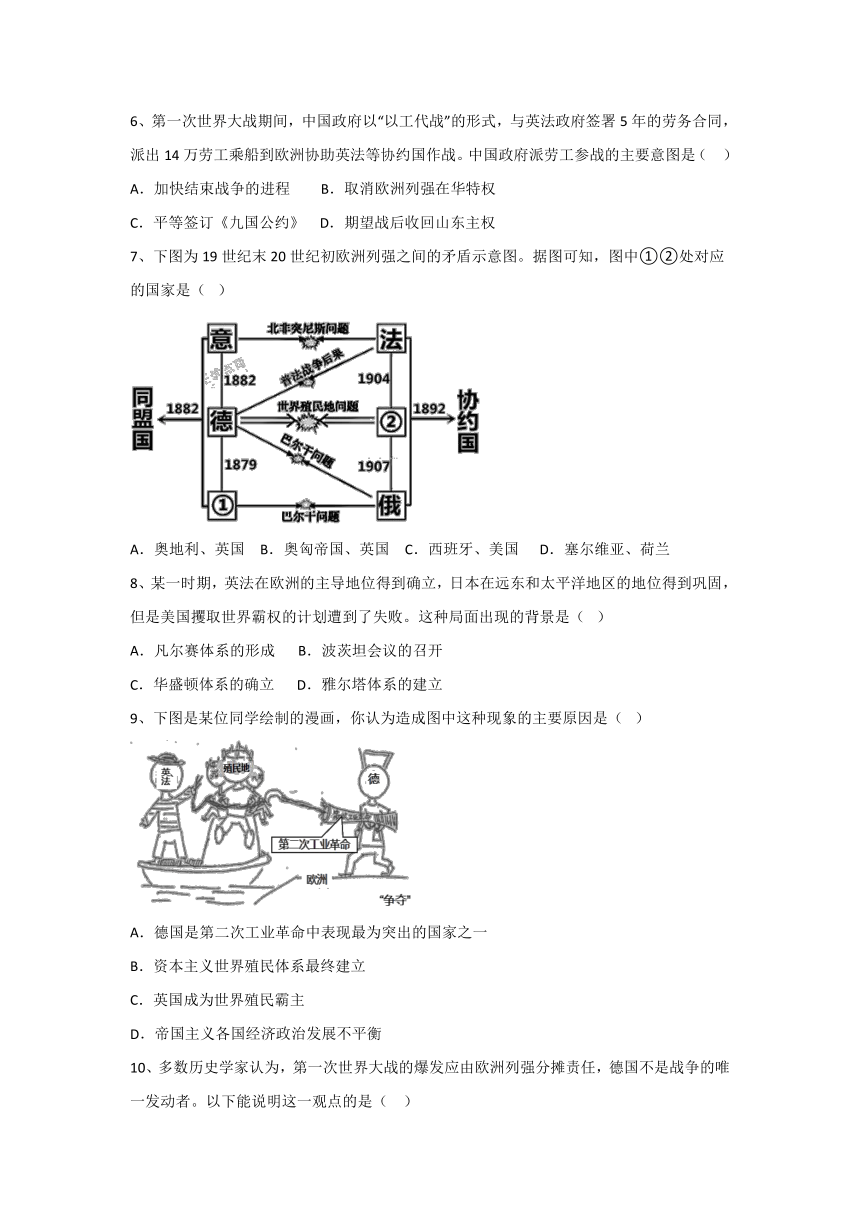

9、下图是某位同学绘制的漫画,你认为造成图中这种现象的主要原因是( )

A.德国是第二次工业革命中表现最为突出的国家之一

B.资本主义世界殖民体系最终建立

C.英国成为世界殖民霸主

D.帝国主义各国经济政治发展不平衡

10、多数历史学家认为,第一次世界大战的爆发应由欧洲列强分摊责任,德国不是战争的唯一发动者。以下能说明这一观点的是( )

A.第二次工业革命使德国迅速发展 B.三国同盟和三国协约的扩军备战

C.交战国使用了许多新式武器 D.战争造成了巨大的人员伤亡

11、意大利共和国,首都罗马,位于欧洲南部,包括亚平宁半岛及西西里、撒丁等岛屿。意大利作为德奥战前的盟友,一战爆发后反而参加协约国对原来的盟友作战。这种情况最能说明一战的( )

A.原因 B.性质 C.特点 D.影响

12、口述史是近年来方兴未艾的一种研究方法。纪录片《他们已不再变老》整理了大量一战老兵的采访录音,为观众呈现了极度真实的战争体验。下列表述符合士兵个人感受的是( )

①从波罗的海的什切青到亚得里亚海边的的里雅斯特,一幅横贯欧洲大陆的铁幕已经降落下来

②塞尔维亚那儿发生的枪杀,不是塞尔维亚和奥匈帝国自己的事儿吗?

③我有两次中毒气,但是我并不担心,我只能尽力做到最好

④倘若一名军人1914年退伍回家,1917年又重新回到战场,他完全认不出来这是同一场战争

A.②③④ B.①③④ C.①②④ D.①②③

13、中国作为一战的战胜国,不仅没有完全收回中国的主权,而且成为列强共同瓜分的对象,据此可知当时的国际秩序( )

A.有明显的强权政治特征 B.强调“全体一致”的原则

C.保证了战后的经济发展 D.实现了和平与安全目标

14、“在1914年最爱好和平,最心地善良的人,也像喝醉了酒似的两眼杀气腾腾。”下列关于第一次世界大战爆发的原因,按因果逻辑关系排列正确的是( )

①欧洲两大军事集团的建立和对峙 ②欧洲列强矛盾和冲突加剧

③第二次工业革命产生垄断组织 ④萨拉热窝事件 ⑤世界被瓜分完毕

A.②③⑤①④ B.⑤③②①④ C.③②⑤④① D.③⑤②①④

15、《新全球史》中写到:“第一次世界大战期间,发生了最严重的一次流感,到第一次大战结束时已经夺去了 2000多万人的生命,第一次世界大战并不是引发1918-1919年流感的直接原因,但是战时陆路和海上贸易可能导致了这场传染病的蔓延。”这表明( )

A.世界大战对人类健康产生直接伤害

B.频繁的人口流动加速了疫病的传播

C.战争成为导致疾病传染的主要因素

D.世界市场的初步形成加速疾病传播

16、1873-1896年的经济危机削弱了英镑的国际地位,随着英国在国际贸易中的比重逐渐下降,英镑的国际地位也开始受到其他货币的挑战,特别是后起的工业化国家美国。在第一次世界大战期间,许多国家停止了黄金的自由输出,以英镑为中心的国际金本位制终结。下列关于终结的原因分析不正确的是( )

A.第一次世界大战的影响 B.英国大陆政策的失败

C.后起工业化国家的挑战 D.世界经济危机的打击

17、第一次世界大战造成了难以估计的死伤及经济损失,有识之士希望建立一个国际组织,以国际合作的形式,共同处理纠纷,以避免战争、维护世界和平与安全。国际联盟于1920年正式成立。国际联盟能够成立的主要原因是( )

A.一战的教训 B.和平主义思潮的盛行

C.美国的提倡 D.欧洲各国生产力下降

18、“(二)实现此项原则之最妥善途径,莫如将此种人民之管理,委诸资源上、经济上或地理上足以承担此责任且乐于接受之先进各国,该国即以委任统治之资格,为联盟施行此项管理。”该“原则”( )

A.集中体现了“门户开放”的政策 B.实质是帝国主义重新瓜分殖民地

C.开始改变欧洲为中心的国际格局 D.二战结束后写入《联合国家宣言》

19、一战期间,成千上万的华工有组织的奔赴协约国,英俄法三国一共招募了华工达30万人。这些华工从事着建筑、修路等体力工作。甚至有不少华工被迫上战场,在战场上修理工事、运送弹药,在一战当中华工约有5万人死亡。对于华工出国参战说法正确的是( )

A.主要是因为华工具有埋头苦干精神 B.中国得以收回某些主权提升国际地位

C.北洋政府直接派兵参加一战的结果 D.华工出国参战改变了一战战争性质

20、早在第一次世界大战爆发前的1905年,德国就制定了相关作战计划,取道比利时迅速攻入法国,直捣巴黎,在几周内战败法国,然后,挥师东进,三至四个月击溃俄国,结束战争。这表明当时德国( )

A.存有短期取胜的侥幸心理 B.拥有战胜协约国的综合国力

C.幻想以局部冲突战胜对手 D.力图缓和与英国的利益冲突

21、图示法是学习历史的常用方法。下面是某一时期形势示意图,该图可以反映的是( )

A.一战前的欧洲形势 B.二战策源地的形成

C.凡尔赛—华盛顿体系 D.雅尔塔体系的形成

22、梁启超说:“欧洲人做了一场科学的大梦,到如今却叫起科学破产来。东方自古重精神文明的传统或许可以补救西方过度崇拜物质文明的观念。谁又敢说,我们素来认为天经地义、尽善尽美的代议政治,今日竟会从墙角上筑筑动摇起来”。这反映了当时( )

A.维新思想家坚持中体西用主张 B.战后国人对西方文明的反思

C.欧洲文明中心论在全世界破产 D.经济危机后对苏联模式的推崇

23、1920年1月。国际联盟在瑞士日内瓦成立。但是,威尔逊等美国政客却指出:“国际联盟的全面裁减军备不可能付诸实现……也不能采取制裁侵略者的行动……不能阻止国际纠纷。”威尔逊等人这一结论的主要依据是国际联盟( )

A.采取全体一致的原则 B.维护世界和平的宗旨

C.坚持委任统治的做法 D.拒绝中国等国家加入

24、威尔逊在第一次世界大战爆发后的第四天发表讲话,申明美国中立是“显示出极为冷静的判断、高贵的自制和有效的公正的行动”,美国采取这一立场的目的是( )

A.希望英德两败俱伤,乘机扩大殖民地

B.国土远离欧洲战场,抵制列强插足美洲

C.借此与双方进行贸易,扩充美国的实力

D.保持经济高速增长,避免战争破坏

25、1920年,德国派遣使节到华商谈恢复通商事宜,次年签订了《中德通商条约》。其中关于关税税则的规定为:“两缔约国约明,关税税则等事件,完全由各该国之内法律令规定”。该规定( )

A.使中国摆脱了半殖民地命运 B.受到了战后国际形势的影响

C.便利了列强对华资本输出 D.使中国收回了关税自主权

二、非选择题:

26、阅读材料,回答问题。

材料一 20世纪初,欧洲列强间的合纵连横更趋白热化,联合、遏制、威逼、妥协,外交上的阴谋、阳谋迭出。围绕着巴尔干地区以及海外殖民的争夺,逐渐形成了英、法、俄三国协约和德、奥、意三国同盟。两大阵营的对峙、博弈暗含了各种矛盾与相互仇恨,其中令法兰西上下彻骨痛恨的,就是踩着法国迈向欧洲大国之巅的近邻德意志。虽然在1905年和1911年两次摩洛哥危机中,法兰西第三共和国都从德皇威廉二世那里占了些便宜,但对法国而言,这只是复仇的序曲罢了。1914年6月28日,奥匈帝国皇储斐迪南大公夫妇在萨拉热窝被刺杀,使老皇帝约瑟夫一世悲痛欲绝。奥匈帝国立即向自己窥视已久的塞尔维亚宣战,俄国、德国先后加入,法国也找到了报仇的良机。马恩河激战,法国由败转胜大大增强了协约国的信心,而德国则面临东西两线作战的不利局面。1916年,西线又相继发生凡尔登战役和索姆河战役,双方均投入巨大兵力,伤亡极其惨重。

——摘编自吴广伦等《老漫画中的法国史》

材料二 “一战”后,德意志、奥匈、沙皇俄国、土耳其帝国全部消失;欧洲很多工业区都遭到破坏,而美国工业却得到了大发展;欧洲列强的厮斗破坏了其原本树立起来的统治有色人种的形象。殖民地居民在参战后,不再对殖民者恭顺谦卑了…威尔逊的“民族自决”在欧洲乃至殖民地广为流传。列宁的思想被更多的欧洲人接受。1919年,孙中山宣布:“中国人民在争取民族自由的斗争中的唯一的伙伴和兄弟就是苏俄工农红军。”

——摘编自乔公玄重《每天读一点世界史》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出第一次世界大战爆发的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析第一次世界大战对欧洲及中国的影响。

27、阅读材料,完成下列要求。

材料一“克林德碑”牌坊(如下图所示)横跨在繁华的东单北大街上,它于1901年6月25日开工,1903年1月8日竣工,采用汉白玉蓝琉璃瓦庞殿顶式,形制是四柱三间七楼,单文用了拉丁文、德文、汉文三种文字,表达了清朝皇帝对德国驻华公使克林德被杀的惋惜。

材料二1900年6月,德国驻华公使克林德在前往清政府总理衙门时,途经东单牌楼,与清军发生冲突,被当场击毙,这就是“克林德事件”。1901年,醇亲王载沣作为专使大臣,代表中国政府就克林德被杀一事赴德国谢罪致歉。之后,清政府在克林德被害处建立牌坊,即“克林德碑”。1918年一战结束后,北京人将其改名为“公理战胜碑”,并将其由东单迁移至中央公园。

——以上材料均摘编自颜仪民《克林德碑——公理战胜碑——保卫和平牌坊》等

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分别指出“克林德碑”建立和改名的历史背景。

(2)根据材料一、一并结合所学知识,说说你对“克林德碑”更名为“公理战胜碑”的认识。

参考答案:

一、选择题:

1、D 2、A 3、C 4、D 5、C

6、B 7、B 8、A 9、 D 10、B

11、C 12、A 13、A 14、D 15、B

16、D 17、A 18、B 19、B 20、A

21、A 22、B 23、A 24、C 25、B

二、非选择题:

26、(1)原因:资本主义国家政治经济发展不平衡,需要重新瓜分世界;欧洲列强形成的不同利益集团加剧了局势的紧张;巴尔干地区矛盾尖锐;萨拉热窝事件刺激了奥匈帝国;法国与德国的深层次矛盾加剧了战争。

(2)影响:对欧洲:欧洲的政治格局改变;欧洲工业衰退,国际政治地位日益衰落;以欧洲为核心的殖民体系逐渐走向瓦解;民族主义、工人运动发展迅速。

对中国:为中国民族资本主义的发展提供了有利条件;为民主革命新发展创造了条件;客观上促进了马克思主义在中国的传播;一定程度上提升了中国的国际地位。

27、(1)建立背景:近代中国遭遇西方列强的持续入侵,国弱民贫;义和团运动等反侵略斗争的失败;1900年《辛丑条约》签订,中国完全陷人半殖民地半封建社会的深渊。

改名背景:第一次世界大战德国战败,中国成为战胜国之一;中国人的民族意识增强和爱国主义精神高涨。

(2)认识:更名反映了中国人民不畏强暴、抵御外侮的坚强意志;反映了中国人民由任人宰割到民族自强的历程;国家实力是国家外交的基础,弱国无外交。

一、选择题:

1、截止2023年3月,俄乌冲突已经长达一年之久,俄乌关系恶化的根本原因是乌克兰想要加入与俄罗斯有地缘冲突的北约。这损害了俄罗斯现有的军事以及地区实力,因此才导致了最终战争的爆发。类似的现象在20世纪初期,在欧洲形成了同盟国和协约国两大军事集团,为了各自的利益,它们竞相扩军备战,制定战争计划,使得国际局势日益紧张。由此可知,它们当时( )

A.防范政治危机的发生 B.极力地维护世界和平

C.欲打击社会主义运动 D.寻求重新瓜分殖民地

2、一战前,列宁曾说:“帝国主义是发展到垄断组织和金融资本的统治已经确立、资本输出具有突出意义、国际托拉斯开始瓜分世界、一些最大的资本主义国家已把世界全部领土瓜分完毕这一阶段的资本主义。”下列关于一战的观点与列宁上述认识相近的是( )

A.“垄断资本的形成,孕育着世界性战争”

B.“萨拉热窝刺杀事件点燃第一次世界大战”

C.“协约国为消灭种种黑暗主义、发展种种光明主义而战”

D.“第一次世界大战削弱了帝国主义和殖民主义的力量”

3、1919年4月中旬到5月初,英、美、法、日、意等西方列强将德国在山东权益由日本继承的条款写进了背着中国私自达成的《凡尔赛和约》中的第156、157、158条。这反映出巴黎和会( )

A.瓜分战败国的领土 B.牺牲殖民地国家利益

C.推行大国强权政治 D.鼓励法西斯侵略扩张

4、到第一次世界大战前夕的1913年,德国工业生产提高了4.6倍,其中重工业和一些新兴工业部门的发展特别迅速,而在重工业的发展中,军事工业又占有突出的地位。据此可知,德国经济的发展( )

A.主要得益于国家实现统一 B.促进垄断资本主义的发展

C.造成英法传统强国的衰落 D.对欧洲国际关系构成挑战

5、有学者指出:“19 世纪末 ,德国的商贩和英国的行商……在地球上每个角落里都彼此竞 争 。无数小冲突成为大战的借口 ,总有一天世界上会发生这种大战。”这说明( )

A.产业高度重合带来英德激烈竞争 B.英德两国殖民地的范围大体相当

C.经济竞争是导致战争的重要因素 D.英国在英德经济竞争中占据优势

6、第一次世界大战期间,中国政府以“以工代战”的形式,与英法政府签署5年的劳务合同,派出14万劳工乘船到欧洲协助英法等协约国作战。中国政府派劳工参战的主要意图是( )

A.加快结束战争的进程 B.取消欧洲列强在华特权

C.平等签订《九国公约》 D.期望战后收回山东主权

7、下图为19世纪末20世纪初欧洲列强之间的矛盾示意图。据图可知,图中①②处对应的国家是( )

A.奥地利、英国 B.奥匈帝国、英国 C.西班牙、美国 D.塞尔维亚、荷兰

8、某一时期,英法在欧洲的主导地位得到确立,日本在远东和太平洋地区的地位得到巩固,但是美国攫取世界霸权的计划遭到了失败。这种局面出现的背景是( )

A.凡尔赛体系的形成 B.波茨坦会议的召开

C.华盛顿体系的确立 D.雅尔塔体系的建立

9、下图是某位同学绘制的漫画,你认为造成图中这种现象的主要原因是( )

A.德国是第二次工业革命中表现最为突出的国家之一

B.资本主义世界殖民体系最终建立

C.英国成为世界殖民霸主

D.帝国主义各国经济政治发展不平衡

10、多数历史学家认为,第一次世界大战的爆发应由欧洲列强分摊责任,德国不是战争的唯一发动者。以下能说明这一观点的是( )

A.第二次工业革命使德国迅速发展 B.三国同盟和三国协约的扩军备战

C.交战国使用了许多新式武器 D.战争造成了巨大的人员伤亡

11、意大利共和国,首都罗马,位于欧洲南部,包括亚平宁半岛及西西里、撒丁等岛屿。意大利作为德奥战前的盟友,一战爆发后反而参加协约国对原来的盟友作战。这种情况最能说明一战的( )

A.原因 B.性质 C.特点 D.影响

12、口述史是近年来方兴未艾的一种研究方法。纪录片《他们已不再变老》整理了大量一战老兵的采访录音,为观众呈现了极度真实的战争体验。下列表述符合士兵个人感受的是( )

①从波罗的海的什切青到亚得里亚海边的的里雅斯特,一幅横贯欧洲大陆的铁幕已经降落下来

②塞尔维亚那儿发生的枪杀,不是塞尔维亚和奥匈帝国自己的事儿吗?

③我有两次中毒气,但是我并不担心,我只能尽力做到最好

④倘若一名军人1914年退伍回家,1917年又重新回到战场,他完全认不出来这是同一场战争

A.②③④ B.①③④ C.①②④ D.①②③

13、中国作为一战的战胜国,不仅没有完全收回中国的主权,而且成为列强共同瓜分的对象,据此可知当时的国际秩序( )

A.有明显的强权政治特征 B.强调“全体一致”的原则

C.保证了战后的经济发展 D.实现了和平与安全目标

14、“在1914年最爱好和平,最心地善良的人,也像喝醉了酒似的两眼杀气腾腾。”下列关于第一次世界大战爆发的原因,按因果逻辑关系排列正确的是( )

①欧洲两大军事集团的建立和对峙 ②欧洲列强矛盾和冲突加剧

③第二次工业革命产生垄断组织 ④萨拉热窝事件 ⑤世界被瓜分完毕

A.②③⑤①④ B.⑤③②①④ C.③②⑤④① D.③⑤②①④

15、《新全球史》中写到:“第一次世界大战期间,发生了最严重的一次流感,到第一次大战结束时已经夺去了 2000多万人的生命,第一次世界大战并不是引发1918-1919年流感的直接原因,但是战时陆路和海上贸易可能导致了这场传染病的蔓延。”这表明( )

A.世界大战对人类健康产生直接伤害

B.频繁的人口流动加速了疫病的传播

C.战争成为导致疾病传染的主要因素

D.世界市场的初步形成加速疾病传播

16、1873-1896年的经济危机削弱了英镑的国际地位,随着英国在国际贸易中的比重逐渐下降,英镑的国际地位也开始受到其他货币的挑战,特别是后起的工业化国家美国。在第一次世界大战期间,许多国家停止了黄金的自由输出,以英镑为中心的国际金本位制终结。下列关于终结的原因分析不正确的是( )

A.第一次世界大战的影响 B.英国大陆政策的失败

C.后起工业化国家的挑战 D.世界经济危机的打击

17、第一次世界大战造成了难以估计的死伤及经济损失,有识之士希望建立一个国际组织,以国际合作的形式,共同处理纠纷,以避免战争、维护世界和平与安全。国际联盟于1920年正式成立。国际联盟能够成立的主要原因是( )

A.一战的教训 B.和平主义思潮的盛行

C.美国的提倡 D.欧洲各国生产力下降

18、“(二)实现此项原则之最妥善途径,莫如将此种人民之管理,委诸资源上、经济上或地理上足以承担此责任且乐于接受之先进各国,该国即以委任统治之资格,为联盟施行此项管理。”该“原则”( )

A.集中体现了“门户开放”的政策 B.实质是帝国主义重新瓜分殖民地

C.开始改变欧洲为中心的国际格局 D.二战结束后写入《联合国家宣言》

19、一战期间,成千上万的华工有组织的奔赴协约国,英俄法三国一共招募了华工达30万人。这些华工从事着建筑、修路等体力工作。甚至有不少华工被迫上战场,在战场上修理工事、运送弹药,在一战当中华工约有5万人死亡。对于华工出国参战说法正确的是( )

A.主要是因为华工具有埋头苦干精神 B.中国得以收回某些主权提升国际地位

C.北洋政府直接派兵参加一战的结果 D.华工出国参战改变了一战战争性质

20、早在第一次世界大战爆发前的1905年,德国就制定了相关作战计划,取道比利时迅速攻入法国,直捣巴黎,在几周内战败法国,然后,挥师东进,三至四个月击溃俄国,结束战争。这表明当时德国( )

A.存有短期取胜的侥幸心理 B.拥有战胜协约国的综合国力

C.幻想以局部冲突战胜对手 D.力图缓和与英国的利益冲突

21、图示法是学习历史的常用方法。下面是某一时期形势示意图,该图可以反映的是( )

A.一战前的欧洲形势 B.二战策源地的形成

C.凡尔赛—华盛顿体系 D.雅尔塔体系的形成

22、梁启超说:“欧洲人做了一场科学的大梦,到如今却叫起科学破产来。东方自古重精神文明的传统或许可以补救西方过度崇拜物质文明的观念。谁又敢说,我们素来认为天经地义、尽善尽美的代议政治,今日竟会从墙角上筑筑动摇起来”。这反映了当时( )

A.维新思想家坚持中体西用主张 B.战后国人对西方文明的反思

C.欧洲文明中心论在全世界破产 D.经济危机后对苏联模式的推崇

23、1920年1月。国际联盟在瑞士日内瓦成立。但是,威尔逊等美国政客却指出:“国际联盟的全面裁减军备不可能付诸实现……也不能采取制裁侵略者的行动……不能阻止国际纠纷。”威尔逊等人这一结论的主要依据是国际联盟( )

A.采取全体一致的原则 B.维护世界和平的宗旨

C.坚持委任统治的做法 D.拒绝中国等国家加入

24、威尔逊在第一次世界大战爆发后的第四天发表讲话,申明美国中立是“显示出极为冷静的判断、高贵的自制和有效的公正的行动”,美国采取这一立场的目的是( )

A.希望英德两败俱伤,乘机扩大殖民地

B.国土远离欧洲战场,抵制列强插足美洲

C.借此与双方进行贸易,扩充美国的实力

D.保持经济高速增长,避免战争破坏

25、1920年,德国派遣使节到华商谈恢复通商事宜,次年签订了《中德通商条约》。其中关于关税税则的规定为:“两缔约国约明,关税税则等事件,完全由各该国之内法律令规定”。该规定( )

A.使中国摆脱了半殖民地命运 B.受到了战后国际形势的影响

C.便利了列强对华资本输出 D.使中国收回了关税自主权

二、非选择题:

26、阅读材料,回答问题。

材料一 20世纪初,欧洲列强间的合纵连横更趋白热化,联合、遏制、威逼、妥协,外交上的阴谋、阳谋迭出。围绕着巴尔干地区以及海外殖民的争夺,逐渐形成了英、法、俄三国协约和德、奥、意三国同盟。两大阵营的对峙、博弈暗含了各种矛盾与相互仇恨,其中令法兰西上下彻骨痛恨的,就是踩着法国迈向欧洲大国之巅的近邻德意志。虽然在1905年和1911年两次摩洛哥危机中,法兰西第三共和国都从德皇威廉二世那里占了些便宜,但对法国而言,这只是复仇的序曲罢了。1914年6月28日,奥匈帝国皇储斐迪南大公夫妇在萨拉热窝被刺杀,使老皇帝约瑟夫一世悲痛欲绝。奥匈帝国立即向自己窥视已久的塞尔维亚宣战,俄国、德国先后加入,法国也找到了报仇的良机。马恩河激战,法国由败转胜大大增强了协约国的信心,而德国则面临东西两线作战的不利局面。1916年,西线又相继发生凡尔登战役和索姆河战役,双方均投入巨大兵力,伤亡极其惨重。

——摘编自吴广伦等《老漫画中的法国史》

材料二 “一战”后,德意志、奥匈、沙皇俄国、土耳其帝国全部消失;欧洲很多工业区都遭到破坏,而美国工业却得到了大发展;欧洲列强的厮斗破坏了其原本树立起来的统治有色人种的形象。殖民地居民在参战后,不再对殖民者恭顺谦卑了…威尔逊的“民族自决”在欧洲乃至殖民地广为流传。列宁的思想被更多的欧洲人接受。1919年,孙中山宣布:“中国人民在争取民族自由的斗争中的唯一的伙伴和兄弟就是苏俄工农红军。”

——摘编自乔公玄重《每天读一点世界史》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出第一次世界大战爆发的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析第一次世界大战对欧洲及中国的影响。

27、阅读材料,完成下列要求。

材料一“克林德碑”牌坊(如下图所示)横跨在繁华的东单北大街上,它于1901年6月25日开工,1903年1月8日竣工,采用汉白玉蓝琉璃瓦庞殿顶式,形制是四柱三间七楼,单文用了拉丁文、德文、汉文三种文字,表达了清朝皇帝对德国驻华公使克林德被杀的惋惜。

材料二1900年6月,德国驻华公使克林德在前往清政府总理衙门时,途经东单牌楼,与清军发生冲突,被当场击毙,这就是“克林德事件”。1901年,醇亲王载沣作为专使大臣,代表中国政府就克林德被杀一事赴德国谢罪致歉。之后,清政府在克林德被害处建立牌坊,即“克林德碑”。1918年一战结束后,北京人将其改名为“公理战胜碑”,并将其由东单迁移至中央公园。

——以上材料均摘编自颜仪民《克林德碑——公理战胜碑——保卫和平牌坊》等

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分别指出“克林德碑”建立和改名的历史背景。

(2)根据材料一、一并结合所学知识,说说你对“克林德碑”更名为“公理战胜碑”的认识。

参考答案:

一、选择题:

1、D 2、A 3、C 4、D 5、C

6、B 7、B 8、A 9、 D 10、B

11、C 12、A 13、A 14、D 15、B

16、D 17、A 18、B 19、B 20、A

21、A 22、B 23、A 24、C 25、B

二、非选择题:

26、(1)原因:资本主义国家政治经济发展不平衡,需要重新瓜分世界;欧洲列强形成的不同利益集团加剧了局势的紧张;巴尔干地区矛盾尖锐;萨拉热窝事件刺激了奥匈帝国;法国与德国的深层次矛盾加剧了战争。

(2)影响:对欧洲:欧洲的政治格局改变;欧洲工业衰退,国际政治地位日益衰落;以欧洲为核心的殖民体系逐渐走向瓦解;民族主义、工人运动发展迅速。

对中国:为中国民族资本主义的发展提供了有利条件;为民主革命新发展创造了条件;客观上促进了马克思主义在中国的传播;一定程度上提升了中国的国际地位。

27、(1)建立背景:近代中国遭遇西方列强的持续入侵,国弱民贫;义和团运动等反侵略斗争的失败;1900年《辛丑条约》签订,中国完全陷人半殖民地半封建社会的深渊。

改名背景:第一次世界大战德国战败,中国成为战胜国之一;中国人的民族意识增强和爱国主义精神高涨。

(2)认识:更名反映了中国人民不畏强暴、抵御外侮的坚强意志;反映了中国人民由任人宰割到民族自强的历程;国家实力是国家外交的基础,弱国无外交。

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体