【核心素养目标】第17课 短文两篇 陋室铭 教案

文档属性

| 名称 | 【核心素养目标】第17课 短文两篇 陋室铭 教案 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-04-03 15:44:16 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第17课 短文两篇 陋室铭 教学设计

【教学目标与核心素养】

教学目标:

1.通过诵读本文,了解“铭”这种文体的特点。

2.解读文章重点语句,理解“陋室不陋”的原因;

3.通过学习,体会作者不慕名利、安贫乐道的高尚情趣。

核心素养:

文化自信:了解“铭”这种文体,感受作者安贫乐道的生活情趣,学习作者高洁傲岸的节操。

语言运用:疏通文意,初步感知古今汉语的区别;通过朗读培养文言语感,丰富知识储备,提高语言运用能力。

思维能力:理解课文及其寓意,了解托物言志的写作手法,养成积极思考的习惯。

审美创造:感知文言文语言的魅力,培养学生具备健康的审美意识和正确的审美观念。

【课时安排】1课时

【教学过程】

【导入新课】

“蒹葭苍苍,白露为霜,所谓伊人,在水一方。”这是《诗经》里撩动心弦的遇见; “这位妹妹,我曾经见过。”这是宝玉和黛玉之间,初见时欢喜的遇见;那么,刘禹锡又是怎样遇见《陋室铭》的呢?

【情景导入】

视频:以仙龙自比,令陋室生辉——《陋室铭》

【了解作者】

刘禹锡(约772 — 约842),字梦得,汉族,洛阳(今河南洛阳)人,唐代政治家、文学家、诗人。刘禹锡诗文俱佳,与柳宗元并称“刘柳”,与李白并称“刘白”,有“诗豪”之称。有诗集十八卷,今编为十二卷,存世有《刘宾客集》。

【文体知识】

铭:古代刻在器物上用来警诫自己或称述功德的文字,后来发展成一种文体。

这种文体,一般短小、精悍、押韵,内容上有颂扬或警诫之意。

【字音字形】

【文章朗读】

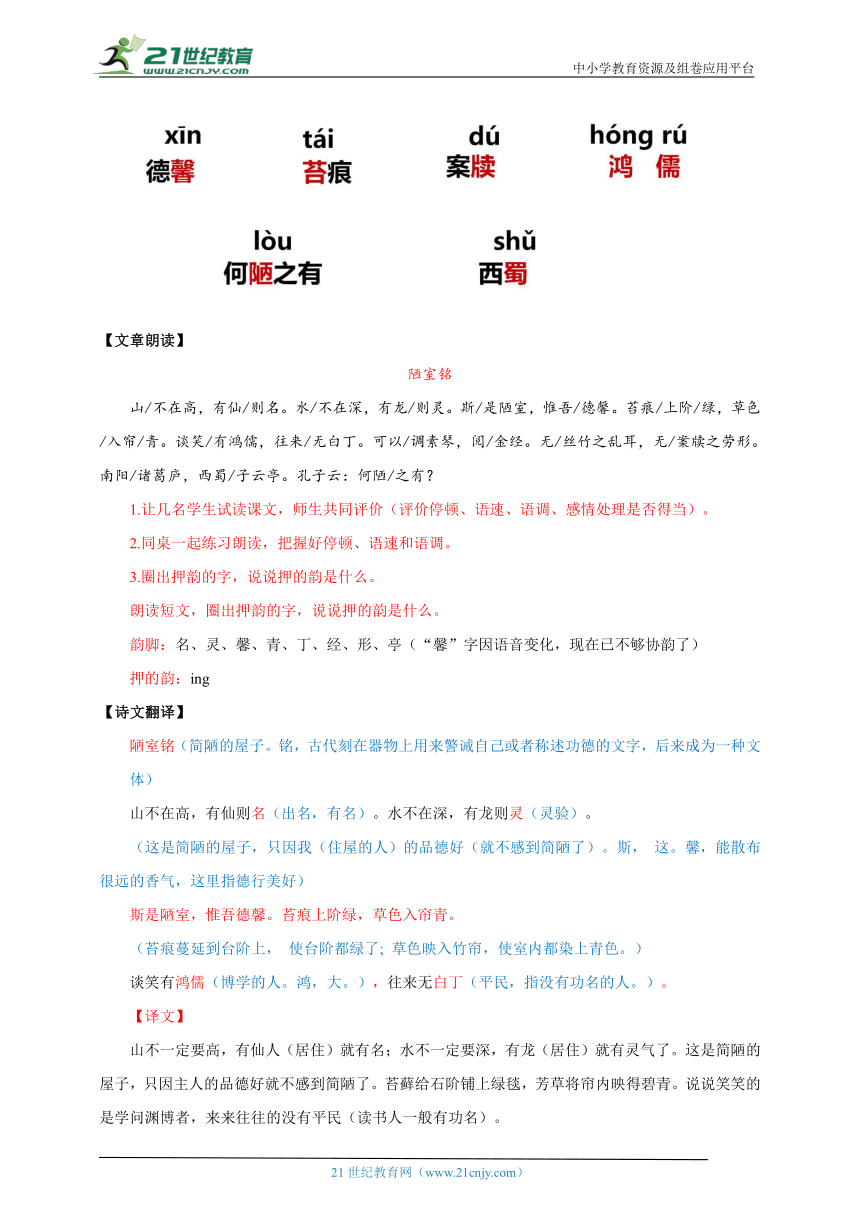

陋室铭

山/不在高,有仙/则名。水/不在深,有龙/则灵。斯/是陋室,惟吾/德馨。苔痕/上阶/绿,草色/入帘/青。谈笑/有鸿儒,往来/无白丁。可以/调素琴,阅/金经。无/丝竹之乱耳,无/案牍之劳形。南阳/诸葛庐,西蜀/子云亭。孔子云:何陋/之有?

1.让几名学生试读课文,师生共同评价(评价停顿、语速、语调、感情处理是否得当)。

2.同桌一起练习朗读,把握好停顿、语速和语调。

3.圈出押韵的字,说说押的韵是什么。

朗读短文,圈出押韵的字,说说押的韵是什么。

韵脚:名、灵、馨、青、丁、经、形、亭(“馨”字因语音变化,现在已不够协韵了)

押的韵:ing

【诗文翻译】

陋室铭(简陋的屋子。铭,古代刻在器物上用来警诫自己或者称述功德的文字,后来成为一种文体)

山不在高,有仙则名(出名,有名)。水不在深,有龙则灵(灵验)。

(这是简陋的屋子,只因我(住屋的人)的品德好(就不感到简陋了)。斯, 这。馨,能散布很远的香气,这里指德行美好)

斯是陋室,惟吾德馨。苔痕上阶绿,草色入帘青。

(苔痕蔓延到台阶上, 使台阶都绿了; 草色映入竹帘,使室内都染上青色。)

谈笑有鸿儒(博学的人。鸿,大。),往来无白丁(平民,指没有功名的人。)。

【译文】

山不一定要高,有仙人(居住)就有名;水不一定要深,有龙(居住)就有灵气了。这是简陋的屋子,只因主人的品德好就不感到简陋了。苔藓给石阶铺上绿毯,芳草将帘内映得碧青。说说笑笑的是学问渊博者,来来往往的没有平民(读书人一般有功名)。

可以调素琴(弹琴。调,调弄。素琴,不加装饰的琴),阅金经(指佛经(佛经用泥金书写))。

无丝竹之乱耳(没有世俗的乐曲扰乱心境。丝,指弦乐器。竹,指管乐器。),无案牍(案牍,指官府公文)之劳形(形,形体、躯体)。

南阳诸葛庐(诸葛亮隐居南阳住的草庐。),西蜀子云亭(杨子云在西蜀的屋舍)。

孔子云(说。):何陋之有?(有什么简陋的呢?)

【译文】

可以弹奏素朴的古琴,浏览珍贵的佛经。没有世俗的乐曲扰乱心境,没有官府公文劳神伤身。它好比南阳诸葛亮的草庐,西蜀扬雄的草玄亭。孔子说:

“有什么简陋的呢?”

【新课讲解】

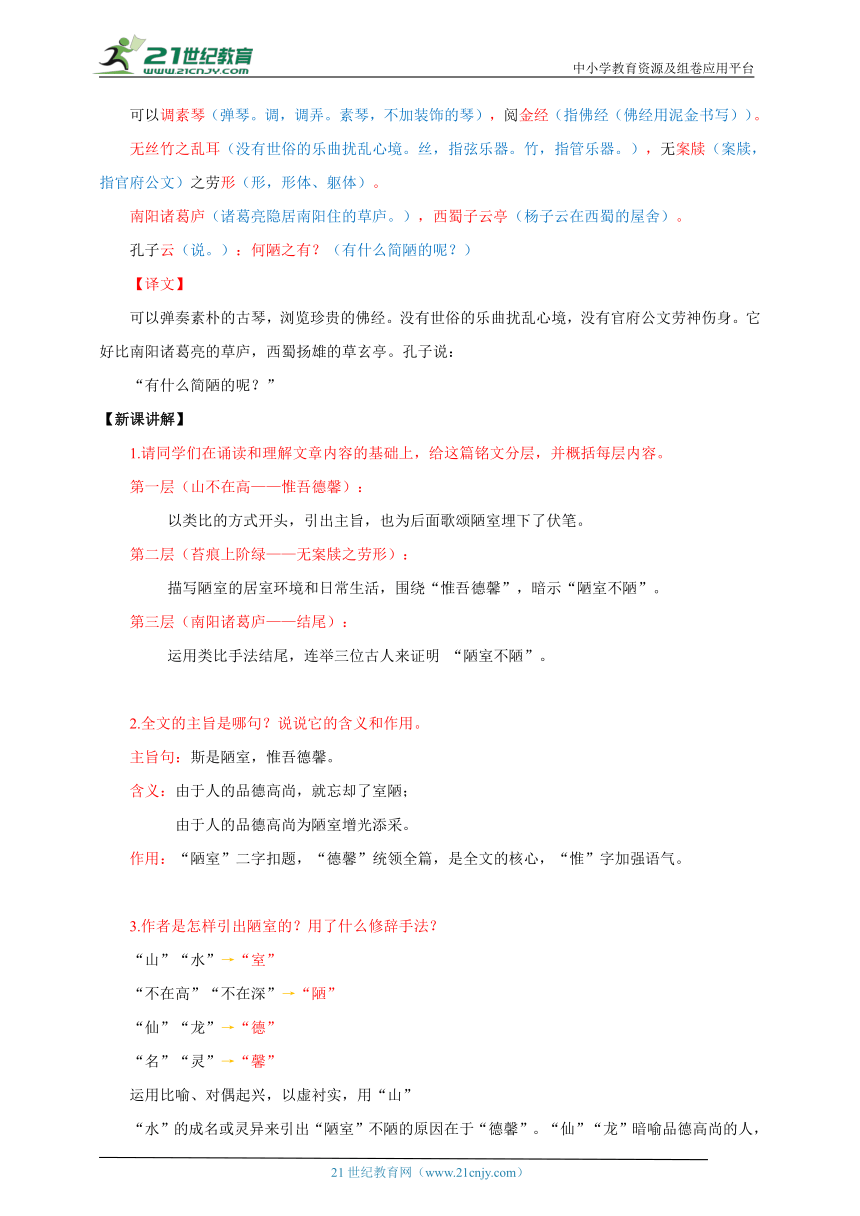

1.请同学们在诵读和理解文章内容的基础上,给这篇铭文分层,并概括每层内容。

第一层(山不在高——惟吾德馨):

以类比的方式开头,引出主旨,也为后面歌颂陋室埋下了伏笔。

第二层(苔痕上阶绿——无案牍之劳形):

描写陋室的居室环境和日常生活,围绕“惟吾德馨”,暗示“陋室不陋”。

第三层(南阳诸葛庐——结尾):

运用类比手法结尾,连举三位古人来证明 “陋室不陋”。

2.全文的主旨是哪句?说说它的含义和作用。

主旨句:斯是陋室,惟吾德馨。

含义:由于人的品德高尚,就忘却了室陋;

由于人的品德高尚为陋室增光添采。

作用:“陋室”二字扣题,“德馨”统领全篇,是全文的核心,“惟”字加强语气。

3.作者是怎样引出陋室的?用了什么修辞手法?

“山”“水”→“室”

“不在高”“不在深”→“陋”

“仙”“龙”→“德”

“名”“灵”→“馨”

运用比喻、对偶起兴,以虚衬实,用“山”

“水”的成名或灵异来引出“陋室”不陋的原因在于“德馨”。“仙”“龙”暗喻品德高尚的人,既是形象的比喻,又是事物的类比。

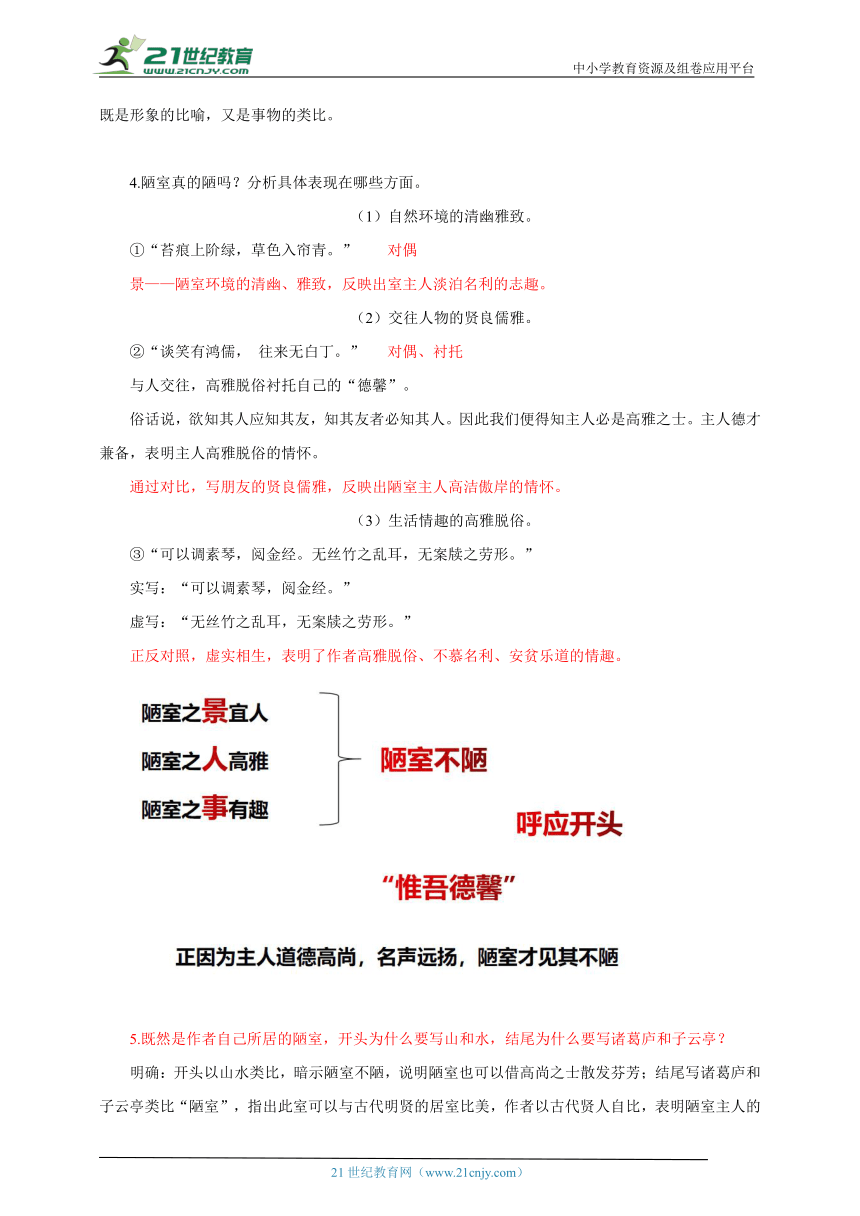

4.陋室真的陋吗?分析具体表现在哪些方面。

(1)自然环境的清幽雅致。

①“苔痕上阶绿,草色入帘青。” 对偶

景——陋室环境的清幽、雅致,反映出室主人淡泊名利的志趣。

(2)交往人物的贤良儒雅。

②“谈笑有鸿儒, 往来无白丁。” 对偶、衬托

与人交往,高雅脱俗衬托自己的“德馨”。

俗话说,欲知其人应知其友,知其友者必知其人。因此我们便得知主人必是高雅之士。主人德才兼备,表明主人高雅脱俗的情怀。

通过对比,写朋友的贤良儒雅,反映出陋室主人高洁傲岸的情怀。

(3)生活情趣的高雅脱俗。

③“可以调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。”

实写:“可以调素琴,阅金经。”

虚写:“无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。”

正反对照,虚实相生,表明了作者高雅脱俗、不慕名利、安贫乐道的情趣。

5.既然是作者自己所居的陋室,开头为什么要写山和水,结尾为什么要写诸葛庐和子云亭?

明确:开头以山水类比,暗示陋室不陋,说明陋室也可以借高尚之士散发芬芳;结尾写诸葛庐和子云亭类比“陋室”,指出此室可以与古代明贤的居室比美,作者以古代贤人自比,表明陋室主人的志趣和抱负。

类比的作用:运用类比,突出了主题,增强文章的表现力。

6.刘禹锡自比诸葛亮和杨雄,他们之间的共同点是什么?

明确:他们都具有安贫乐道、淡泊名利的君子之风,高雅脱俗而才华横溢。

7.作者写陋室不陋,表达了怎样的思想感情?

明确:通过赞扬简陋的居室,表达了作者不慕荣利、保持高尚节操的愿望和不求闻达、安贫乐道生活情趣。

8.结尾引孔子的话“何陋之有”,有什么含义?

【典故】

孔子打算搬到九夷山去住,有人对他说:“那个地方十分简陋,你怎么能去住呢?”孔子回答说:“君子居之,何陋之有?”

“何陋之有”与本文开头的“惟吾德馨”一句遥相呼应,是文章的点睛之笔,以孔子的话证“陋室”,说明“有德者居之,则陋室不陋”。文章结尾引经据典,紧扣题目,以反问作结,铿锵有力,发人深省,突出了作者高洁伟岸、不随世俗的志趣和抱负。

【合作探究】

1.此文仅仅是在写陋室吗?这是一种什么写法?

身居陋室却不以为陋,是因为陋室主人有着高尚的品德,作者想借陋室表达他高洁傲岸的节操和安贫乐道的志趣。

托物言志

托物言志:

是指通过描写客观事物,寄托、传达作者的某种感情、抱负和志趣。即将个人之“志”依托在某个具体之“物”上。于是,这个“物”便具有了某种象征意义,成为作者的志趣、意愿或理想的寄托者。

2.多种修辞手法的运用(在原文中找一找)。

苔痕上阶绿,草色入帘青。(衬托)

谈笑有鸿儒,往来无白丁。(衬托)

无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。(衬托)

南阳诸葛庐,西蜀子云亭。(衬托)

孔子云:“何陋之有?”(反问)

(对偶)

【板书设计】

【课堂总结】

本文作者刘禹锡,他性格倔强,求异心理很强,如我们学过的《秋词》中,他一反古人悲秋的通病,反其道而行之,认为天高气爽的秋天使人心胸开阔,“晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄。”确实脍炙人口。本文中,作者开篇运用类比引出主题:斯是陋室,惟吾德馨。接着再从居室环境、交往人物和日常生活三个角度具体阐明,最后总结全文,与诸葛庐、子云亭作比,以孔子的话结束全文,展现了自己高洁傲岸、安贫乐道的高尚情操。让我们再次有感情的诵读本文,品味作者不俗的人生志趣吧!

【知识积累】

一词多义

之:①无丝竹之乱耳 (用于主谓之间取消句子独立)

②何陋之有 (宾语前置的标志)

名:①有仙则名(出名)

②不能名其一处也(说出)

③题名其上(名字)

可以:①可以调素琴,阅金经(义同今“可以”)

②温故而知新,可以为师矣。(“可+以(之)”,意思是可以凭(这)。)

往来:①往来无白丁 (表示交往的人)

②其中往来种作 (表示来来往往的人)

词类活用

山不在高,有仙则名(名词做动词,出名,有名)

水不在深,有龙则灵(名词做动词,显出灵异)

惟吾德馨(名词做形容词,德行美好)

无丝竹之乱耳(形容词的使动用法,使……受到扰乱)

无案牍之劳形(形容词的使动用法,使…感到劳累)

苔痕上阶绿(方位名词作动词,长上。)

苔痕上阶绿(形容词作动词,变绿。)

文言句式

何陋之有?(宾语前置,义为“有何陋”)

【课后作业】

仿写《陋室铭》

提示:

1.仿照本文格式(注意押韵);

2.可写学习篇(语文铭,英语铭等)、工作篇、处事篇、交友篇、业余生活篇(上网铭、篮球铭等)……

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第17课 短文两篇 陋室铭 教学设计

【教学目标与核心素养】

教学目标:

1.通过诵读本文,了解“铭”这种文体的特点。

2.解读文章重点语句,理解“陋室不陋”的原因;

3.通过学习,体会作者不慕名利、安贫乐道的高尚情趣。

核心素养:

文化自信:了解“铭”这种文体,感受作者安贫乐道的生活情趣,学习作者高洁傲岸的节操。

语言运用:疏通文意,初步感知古今汉语的区别;通过朗读培养文言语感,丰富知识储备,提高语言运用能力。

思维能力:理解课文及其寓意,了解托物言志的写作手法,养成积极思考的习惯。

审美创造:感知文言文语言的魅力,培养学生具备健康的审美意识和正确的审美观念。

【课时安排】1课时

【教学过程】

【导入新课】

“蒹葭苍苍,白露为霜,所谓伊人,在水一方。”这是《诗经》里撩动心弦的遇见; “这位妹妹,我曾经见过。”这是宝玉和黛玉之间,初见时欢喜的遇见;那么,刘禹锡又是怎样遇见《陋室铭》的呢?

【情景导入】

视频:以仙龙自比,令陋室生辉——《陋室铭》

【了解作者】

刘禹锡(约772 — 约842),字梦得,汉族,洛阳(今河南洛阳)人,唐代政治家、文学家、诗人。刘禹锡诗文俱佳,与柳宗元并称“刘柳”,与李白并称“刘白”,有“诗豪”之称。有诗集十八卷,今编为十二卷,存世有《刘宾客集》。

【文体知识】

铭:古代刻在器物上用来警诫自己或称述功德的文字,后来发展成一种文体。

这种文体,一般短小、精悍、押韵,内容上有颂扬或警诫之意。

【字音字形】

【文章朗读】

陋室铭

山/不在高,有仙/则名。水/不在深,有龙/则灵。斯/是陋室,惟吾/德馨。苔痕/上阶/绿,草色/入帘/青。谈笑/有鸿儒,往来/无白丁。可以/调素琴,阅/金经。无/丝竹之乱耳,无/案牍之劳形。南阳/诸葛庐,西蜀/子云亭。孔子云:何陋/之有?

1.让几名学生试读课文,师生共同评价(评价停顿、语速、语调、感情处理是否得当)。

2.同桌一起练习朗读,把握好停顿、语速和语调。

3.圈出押韵的字,说说押的韵是什么。

朗读短文,圈出押韵的字,说说押的韵是什么。

韵脚:名、灵、馨、青、丁、经、形、亭(“馨”字因语音变化,现在已不够协韵了)

押的韵:ing

【诗文翻译】

陋室铭(简陋的屋子。铭,古代刻在器物上用来警诫自己或者称述功德的文字,后来成为一种文体)

山不在高,有仙则名(出名,有名)。水不在深,有龙则灵(灵验)。

(这是简陋的屋子,只因我(住屋的人)的品德好(就不感到简陋了)。斯, 这。馨,能散布很远的香气,这里指德行美好)

斯是陋室,惟吾德馨。苔痕上阶绿,草色入帘青。

(苔痕蔓延到台阶上, 使台阶都绿了; 草色映入竹帘,使室内都染上青色。)

谈笑有鸿儒(博学的人。鸿,大。),往来无白丁(平民,指没有功名的人。)。

【译文】

山不一定要高,有仙人(居住)就有名;水不一定要深,有龙(居住)就有灵气了。这是简陋的屋子,只因主人的品德好就不感到简陋了。苔藓给石阶铺上绿毯,芳草将帘内映得碧青。说说笑笑的是学问渊博者,来来往往的没有平民(读书人一般有功名)。

可以调素琴(弹琴。调,调弄。素琴,不加装饰的琴),阅金经(指佛经(佛经用泥金书写))。

无丝竹之乱耳(没有世俗的乐曲扰乱心境。丝,指弦乐器。竹,指管乐器。),无案牍(案牍,指官府公文)之劳形(形,形体、躯体)。

南阳诸葛庐(诸葛亮隐居南阳住的草庐。),西蜀子云亭(杨子云在西蜀的屋舍)。

孔子云(说。):何陋之有?(有什么简陋的呢?)

【译文】

可以弹奏素朴的古琴,浏览珍贵的佛经。没有世俗的乐曲扰乱心境,没有官府公文劳神伤身。它好比南阳诸葛亮的草庐,西蜀扬雄的草玄亭。孔子说:

“有什么简陋的呢?”

【新课讲解】

1.请同学们在诵读和理解文章内容的基础上,给这篇铭文分层,并概括每层内容。

第一层(山不在高——惟吾德馨):

以类比的方式开头,引出主旨,也为后面歌颂陋室埋下了伏笔。

第二层(苔痕上阶绿——无案牍之劳形):

描写陋室的居室环境和日常生活,围绕“惟吾德馨”,暗示“陋室不陋”。

第三层(南阳诸葛庐——结尾):

运用类比手法结尾,连举三位古人来证明 “陋室不陋”。

2.全文的主旨是哪句?说说它的含义和作用。

主旨句:斯是陋室,惟吾德馨。

含义:由于人的品德高尚,就忘却了室陋;

由于人的品德高尚为陋室增光添采。

作用:“陋室”二字扣题,“德馨”统领全篇,是全文的核心,“惟”字加强语气。

3.作者是怎样引出陋室的?用了什么修辞手法?

“山”“水”→“室”

“不在高”“不在深”→“陋”

“仙”“龙”→“德”

“名”“灵”→“馨”

运用比喻、对偶起兴,以虚衬实,用“山”

“水”的成名或灵异来引出“陋室”不陋的原因在于“德馨”。“仙”“龙”暗喻品德高尚的人,既是形象的比喻,又是事物的类比。

4.陋室真的陋吗?分析具体表现在哪些方面。

(1)自然环境的清幽雅致。

①“苔痕上阶绿,草色入帘青。” 对偶

景——陋室环境的清幽、雅致,反映出室主人淡泊名利的志趣。

(2)交往人物的贤良儒雅。

②“谈笑有鸿儒, 往来无白丁。” 对偶、衬托

与人交往,高雅脱俗衬托自己的“德馨”。

俗话说,欲知其人应知其友,知其友者必知其人。因此我们便得知主人必是高雅之士。主人德才兼备,表明主人高雅脱俗的情怀。

通过对比,写朋友的贤良儒雅,反映出陋室主人高洁傲岸的情怀。

(3)生活情趣的高雅脱俗。

③“可以调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。”

实写:“可以调素琴,阅金经。”

虚写:“无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。”

正反对照,虚实相生,表明了作者高雅脱俗、不慕名利、安贫乐道的情趣。

5.既然是作者自己所居的陋室,开头为什么要写山和水,结尾为什么要写诸葛庐和子云亭?

明确:开头以山水类比,暗示陋室不陋,说明陋室也可以借高尚之士散发芬芳;结尾写诸葛庐和子云亭类比“陋室”,指出此室可以与古代明贤的居室比美,作者以古代贤人自比,表明陋室主人的志趣和抱负。

类比的作用:运用类比,突出了主题,增强文章的表现力。

6.刘禹锡自比诸葛亮和杨雄,他们之间的共同点是什么?

明确:他们都具有安贫乐道、淡泊名利的君子之风,高雅脱俗而才华横溢。

7.作者写陋室不陋,表达了怎样的思想感情?

明确:通过赞扬简陋的居室,表达了作者不慕荣利、保持高尚节操的愿望和不求闻达、安贫乐道生活情趣。

8.结尾引孔子的话“何陋之有”,有什么含义?

【典故】

孔子打算搬到九夷山去住,有人对他说:“那个地方十分简陋,你怎么能去住呢?”孔子回答说:“君子居之,何陋之有?”

“何陋之有”与本文开头的“惟吾德馨”一句遥相呼应,是文章的点睛之笔,以孔子的话证“陋室”,说明“有德者居之,则陋室不陋”。文章结尾引经据典,紧扣题目,以反问作结,铿锵有力,发人深省,突出了作者高洁伟岸、不随世俗的志趣和抱负。

【合作探究】

1.此文仅仅是在写陋室吗?这是一种什么写法?

身居陋室却不以为陋,是因为陋室主人有着高尚的品德,作者想借陋室表达他高洁傲岸的节操和安贫乐道的志趣。

托物言志

托物言志:

是指通过描写客观事物,寄托、传达作者的某种感情、抱负和志趣。即将个人之“志”依托在某个具体之“物”上。于是,这个“物”便具有了某种象征意义,成为作者的志趣、意愿或理想的寄托者。

2.多种修辞手法的运用(在原文中找一找)。

苔痕上阶绿,草色入帘青。(衬托)

谈笑有鸿儒,往来无白丁。(衬托)

无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。(衬托)

南阳诸葛庐,西蜀子云亭。(衬托)

孔子云:“何陋之有?”(反问)

(对偶)

【板书设计】

【课堂总结】

本文作者刘禹锡,他性格倔强,求异心理很强,如我们学过的《秋词》中,他一反古人悲秋的通病,反其道而行之,认为天高气爽的秋天使人心胸开阔,“晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄。”确实脍炙人口。本文中,作者开篇运用类比引出主题:斯是陋室,惟吾德馨。接着再从居室环境、交往人物和日常生活三个角度具体阐明,最后总结全文,与诸葛庐、子云亭作比,以孔子的话结束全文,展现了自己高洁傲岸、安贫乐道的高尚情操。让我们再次有感情的诵读本文,品味作者不俗的人生志趣吧!

【知识积累】

一词多义

之:①无丝竹之乱耳 (用于主谓之间取消句子独立)

②何陋之有 (宾语前置的标志)

名:①有仙则名(出名)

②不能名其一处也(说出)

③题名其上(名字)

可以:①可以调素琴,阅金经(义同今“可以”)

②温故而知新,可以为师矣。(“可+以(之)”,意思是可以凭(这)。)

往来:①往来无白丁 (表示交往的人)

②其中往来种作 (表示来来往往的人)

词类活用

山不在高,有仙则名(名词做动词,出名,有名)

水不在深,有龙则灵(名词做动词,显出灵异)

惟吾德馨(名词做形容词,德行美好)

无丝竹之乱耳(形容词的使动用法,使……受到扰乱)

无案牍之劳形(形容词的使动用法,使…感到劳累)

苔痕上阶绿(方位名词作动词,长上。)

苔痕上阶绿(形容词作动词,变绿。)

文言句式

何陋之有?(宾语前置,义为“有何陋”)

【课后作业】

仿写《陋室铭》

提示:

1.仿照本文格式(注意押韵);

2.可写学习篇(语文铭,英语铭等)、工作篇、处事篇、交友篇、业余生活篇(上网铭、篮球铭等)……

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读