浙教版2022-2023学年第二学期七年级科学课课练:2.5 光的反射与折射【word,含解析】

文档属性

| 名称 | 浙教版2022-2023学年第二学期七年级科学课课练:2.5 光的反射与折射【word,含解析】 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2023-04-03 22:50:32 | ||

图片预览

文档简介

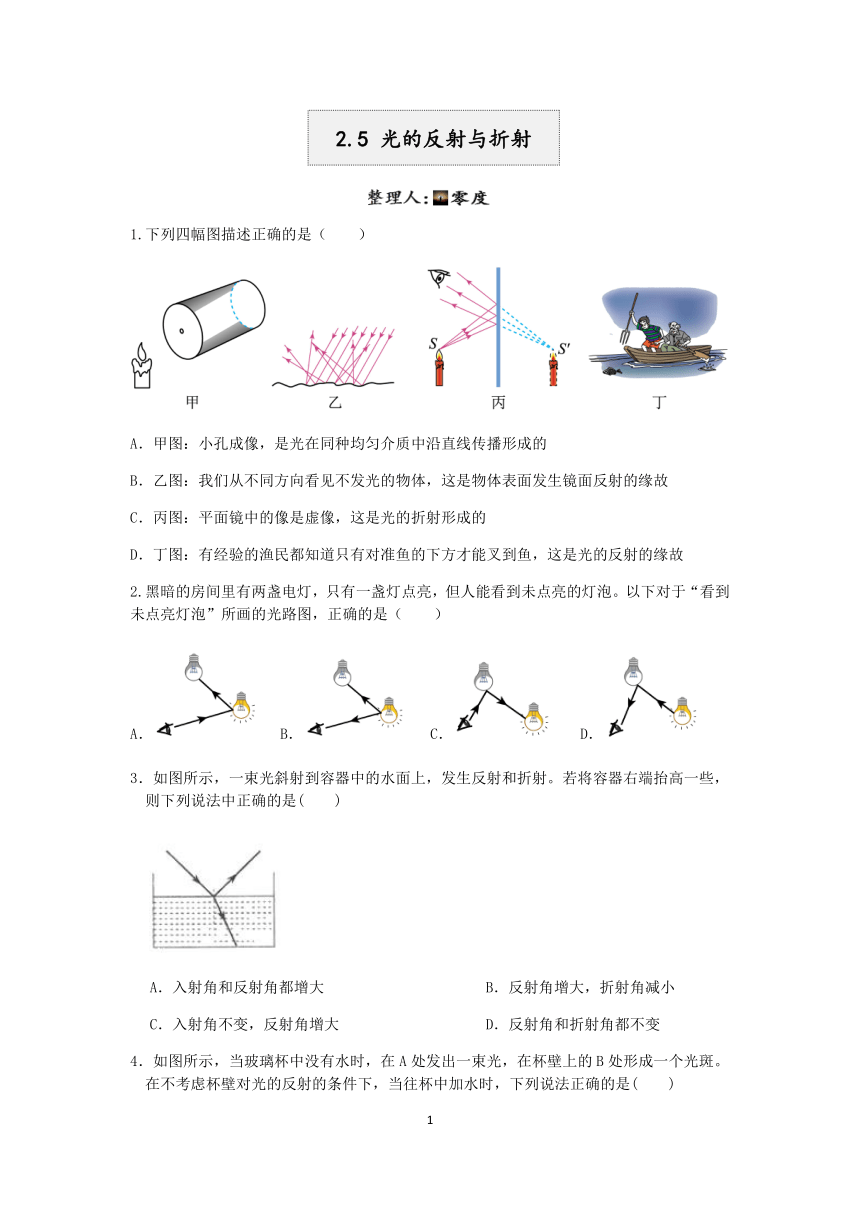

1.下列四幅图描述正确的是( )

A.甲图:小孔成像,是光在同种均匀介质中沿直线传播形成的

B.乙图:我们从不同方向看见不发光的物体,这是物体表面发生镜面反射的缘故

C.丙图:平面镜中的像是虚像,这是光的折射形成的

D.丁图:有经验的渔民都知道只有对准鱼的下方才能叉到鱼,这是光的反射的缘故

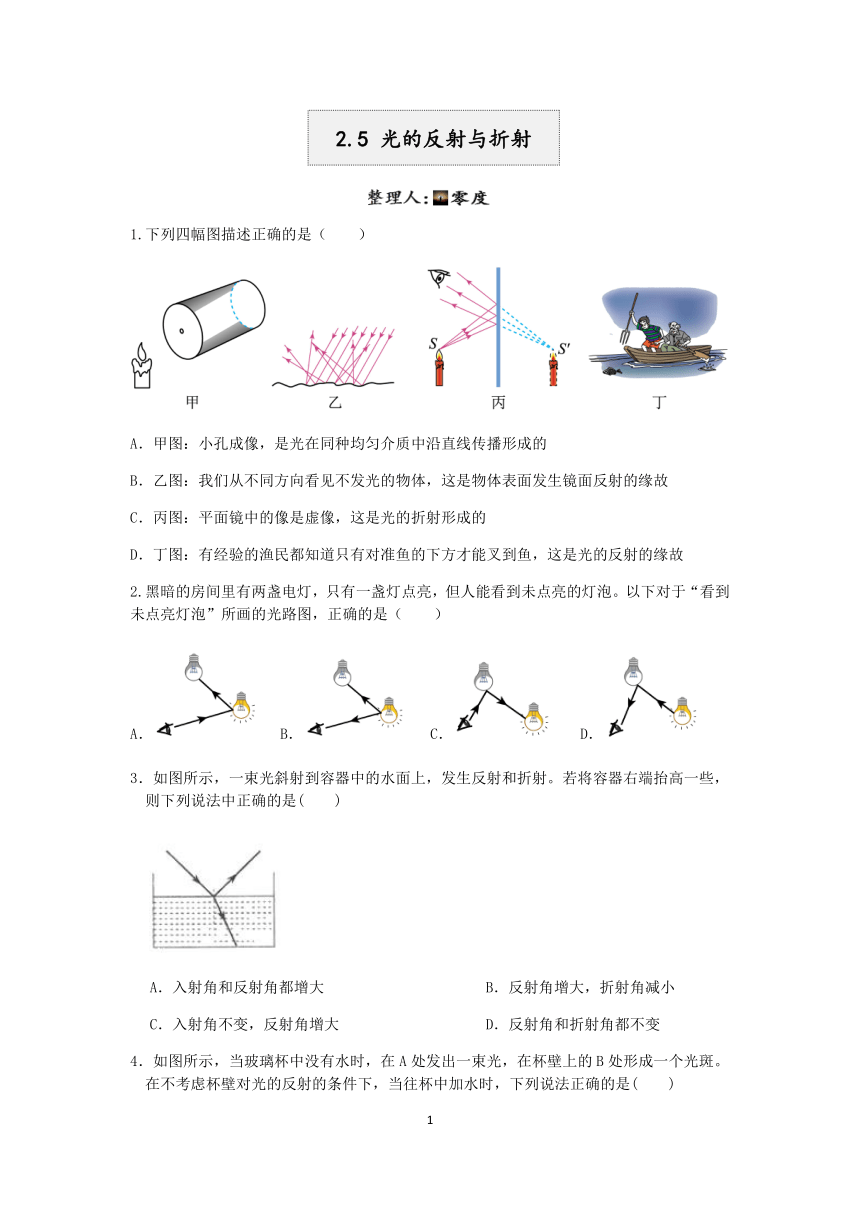

2.黑暗的房间里有两盏电灯,只有一盏灯点亮,但人能看到未点亮的灯泡。以下对于“看到未点亮灯泡”所画的光路图,正确的是( )

A. B. C. D.

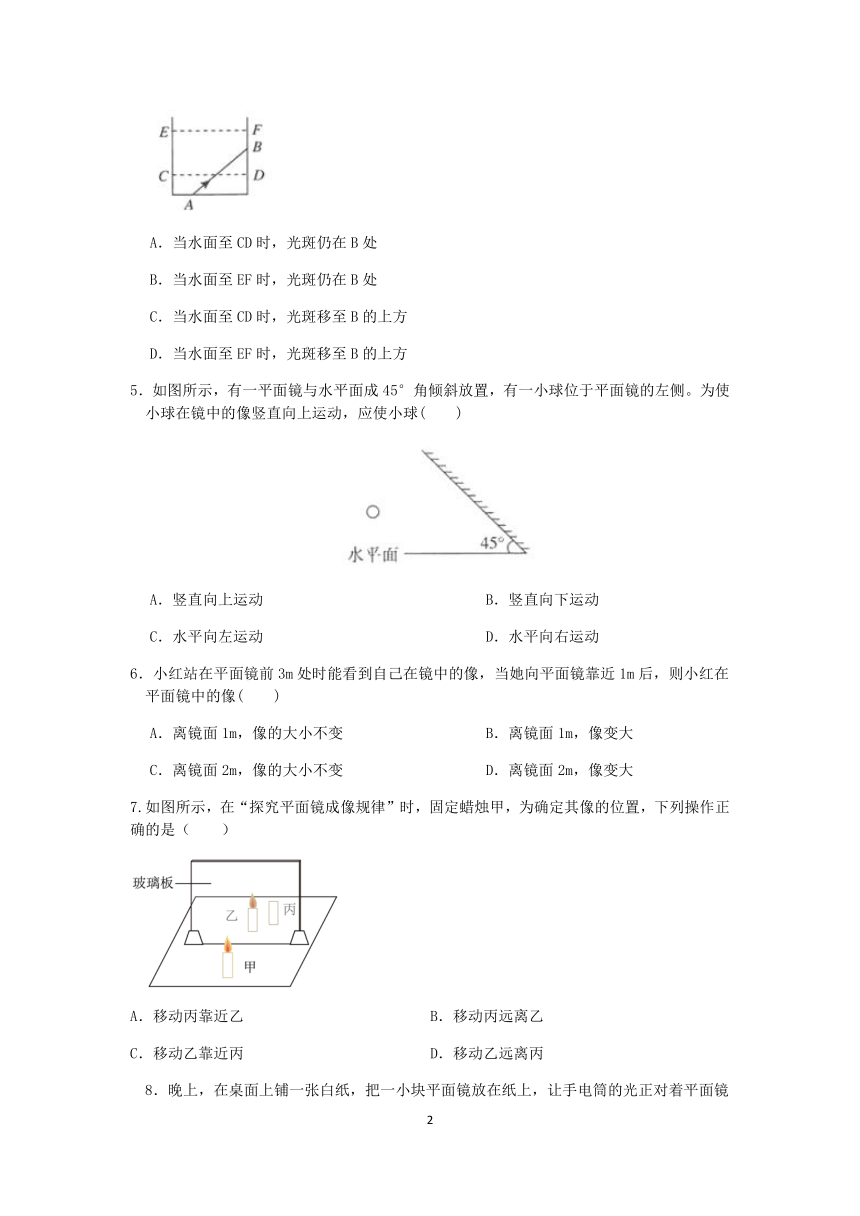

3.如图所示,一束光斜射到容器中的水面上,发生反射和折射。若将容器右端抬高一些,则下列说法中正确的是( )

A.入射角和反射角都增大 B.反射角增大,折射角减小

C.入射角不变,反射角增大 D.反射角和折射角都不变

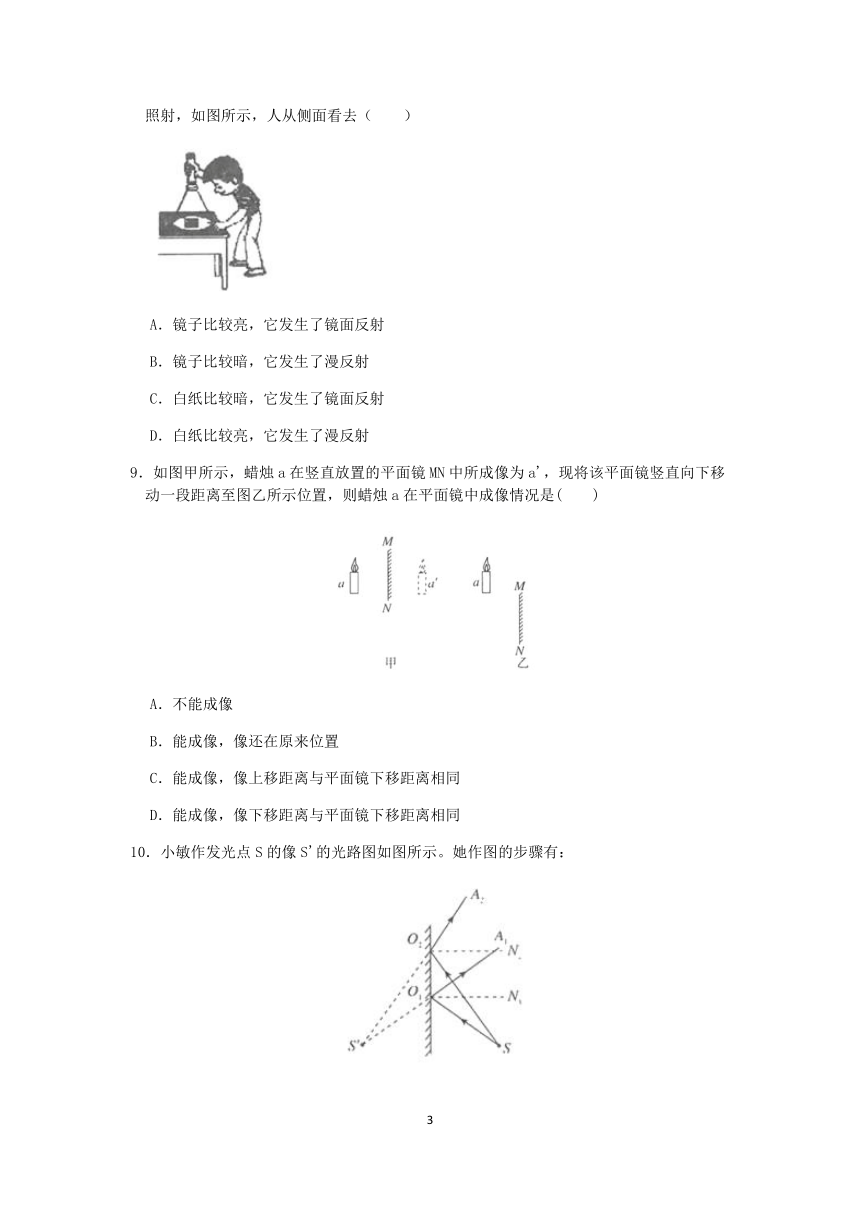

4.如图所示,当玻璃杯中没有水时,在A处发出一束光,在杯壁上的B处形成一个光斑。在不考虑杯壁对光的反射的条件下,当往杯中加水时,下列说法正确的是( )

A.当水面至CD时,光斑仍在B处

B.当水面至EF时,光斑仍在B处

C.当水面至CD时,光斑移至B的上方

D.当水面至EF时,光斑移至B的上方

5.如图所示,有一平面镜与水平面成45°角倾斜放置,有一小球位于平面镜的左侧。为使小球在镜中的像竖直向上运动,应使小球( )

A.竖直向上运动 B.竖直向下运动

C.水平向左运动 D.水平向右运动

6.小红站在平面镜前3m处时能看到自己在镜中的像,当她向平面镜靠近1m后,则小红在平面镜中的像( )

A.离镜面1m,像的大小不变 B.离镜面1m,像变大

C.离镜面2m,像的大小不变 D.离镜面2m,像变大

7.如图所示,在“探究平面镜成像规律”时,固定蜡烛甲,为确定其像的位置,下列操作正确的是( )

A.移动丙靠近乙 B.移动丙远离乙

C.移动乙靠近丙 D.移动乙远离丙

8.晚上,在桌面上铺一张白纸,把一小块平面镜放在纸上,让手电筒的光正对着平面镜照射,如图所示,人从侧面看去( )

A.镜子比较亮,它发生了镜面反射

B.镜子比较暗,它发生了漫反射

C.白纸比较暗,它发生了镜面反射

D.白纸比较亮,它发生了漫反射

9.如图甲所示,蜡烛a在竖直放置的平面镜MN中所成像为a',现将该平面镜竖直向下移动一段距离至图乙所示位置,则蜡烛a在平面镜中成像情况是( )

A.不能成像

B.能成像,像还在原来位置

C.能成像,像上移距离与平面镜下移距离相同

D.能成像,像下移距离与平面镜下移距离相同

10.小敏作发光点S的像S'的光路图如图所示。她作图的步骤有:

①作反射光线O1A1、O2A2;

②作入射光线SO1、SO2;

③作法线O1N1、O2N2;

④将反射光线O1A1、O2A2反向延长交于S'。

下列选项中顺序正确的是( )

A.①②③④ B.②③①④ C.④①③② D.②①③④

11.古诗中有“大漠孤烟直,长河落日圆”的壮美诗句,诗人观察到的落日并非太阳的实际位置,如图所示,而是光线经过不均匀的大气时发生了 而成的像。如果没有大气,日落的时间将会 (填提前、延迟或不变)。

12.小明的乒乓球掉到沙发下,没有手电简,小明借助平面镜反射灯光找到了乒乓球。图中已标示了反射光线与入射光线,请在图中适当位置画出平面镜,并保留作图痕迹。所作的图可知反射角的大小为 。

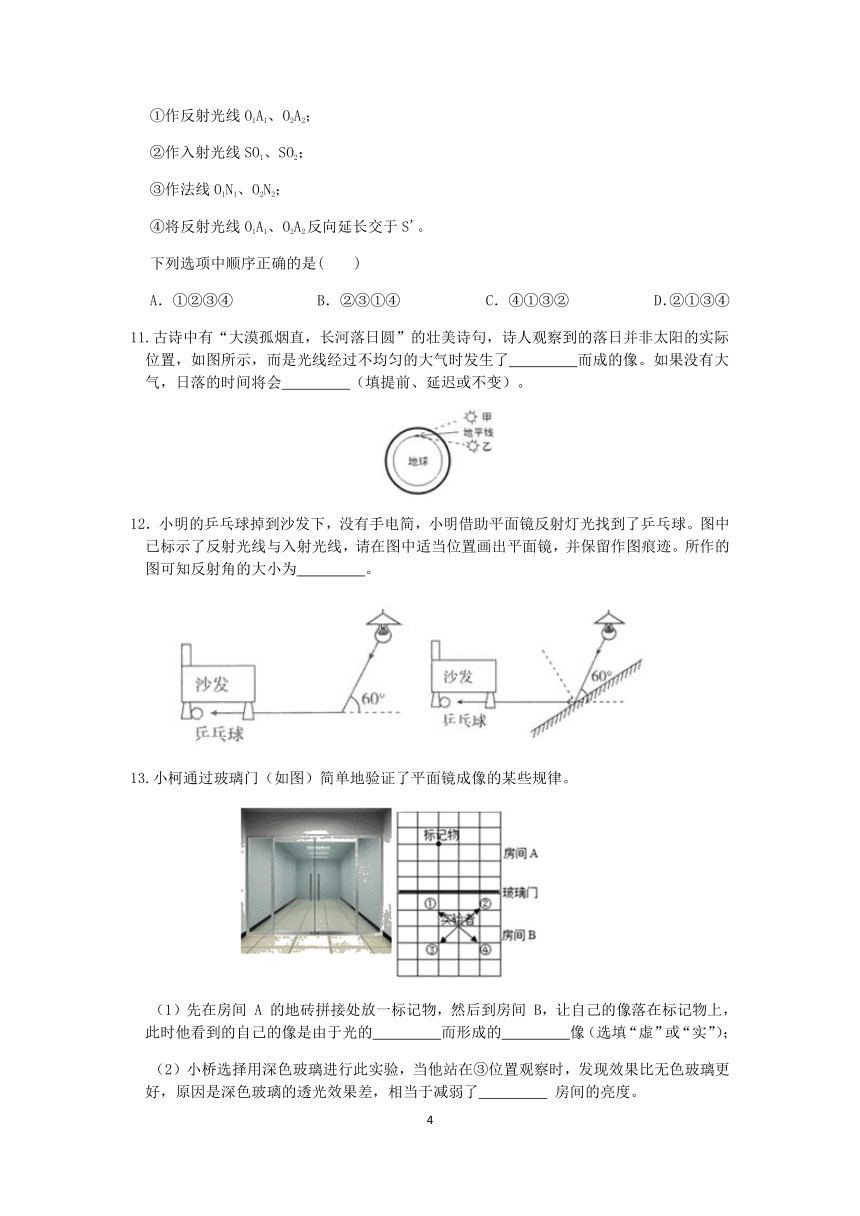

13.小柯通过玻璃门(如图)简单地验证了平面镜成像的某些规律。

(1)先在房间 A 的地砖拼接处放一标记物,然后到房间 B,让自己的像落在标记物上, 此时他看到的自己的像是由于光的 而形成的 像(选填“虚”或“实”);

(2)小桥选择用深色玻璃进行此实验,当他站在③位置观察时,发现效果比无色玻璃更好,原因是深色玻璃的透光效果差,相当于减弱了 房间的亮度。

14.为探究光的反射定律,小科进行如图所示的实验。

(1)当入射角为40°时,反射角为 。

(2)小科将纸板F绕垂直于镜面ON向后转动,在纸板F上还能看到反射光吗?请分析原因:

(3)实验时,从纸板的不同的方向都能看到光的路径,这是因为光在纸板上发生了 (填“漫”或“镜面”)反射。

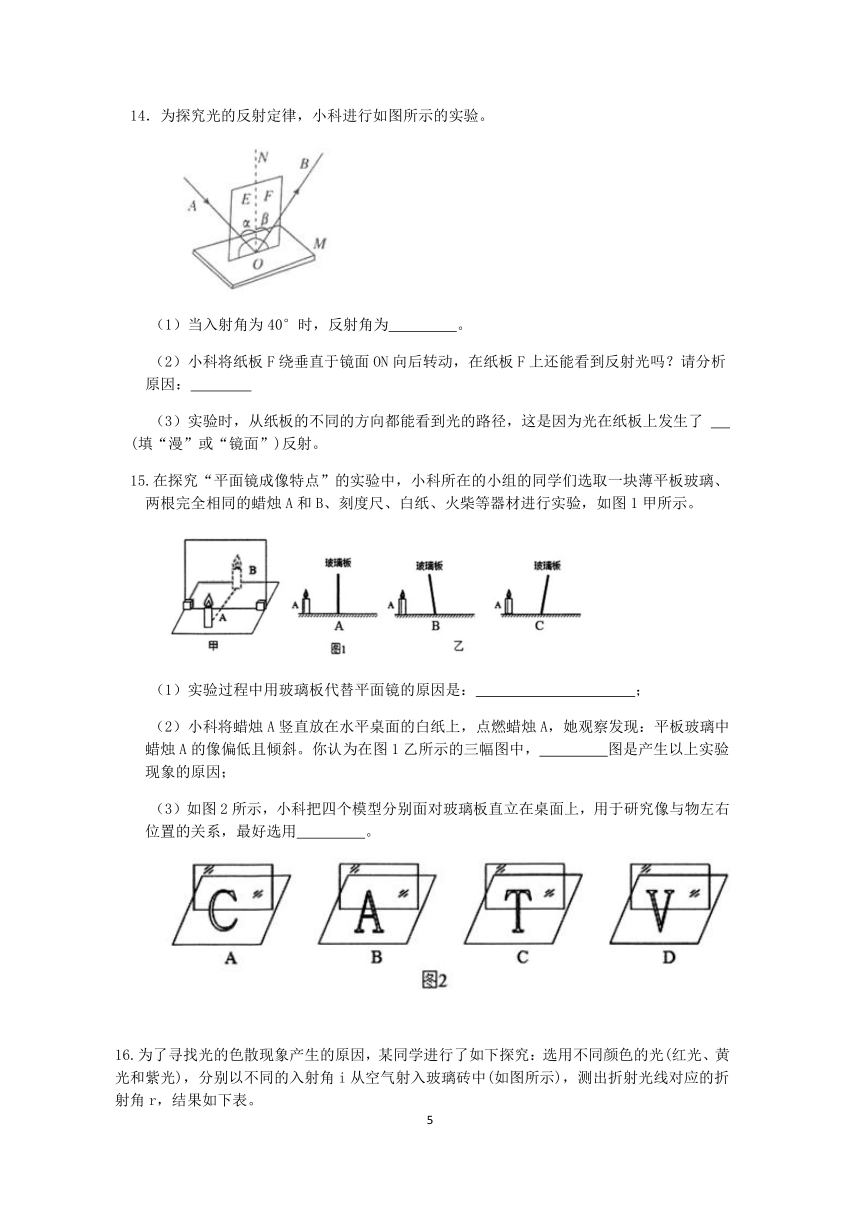

15.在探究“平面镜成像特点”的实验中,小科所在的小组的同学们选取一块薄平板玻璃、两根完全相同的蜡烛A和B、刻度尺、白纸、火柴等器材进行实验,如图1甲所示。

(1)实验过程中用玻璃板代替平面镜的原因是: ;

(2)小科将蜡烛A竖直放在水平桌面的白纸上,点燃蜡烛A,她观察发现:平板玻璃中蜡烛A的像偏低且倾斜。你认为在图1乙所示的三幅图中, 图是产生以上实验现象的原因;

(3)如图2所示,小科把四个模型分别面对玻璃板直立在桌面上,用于研究像与物左右位置的关系,最好选用 。

16.为了寻找光的色散现象产生的原因,某同学进行了如下探究:选用不同颜色的光(红光、黄光和紫光),分别以不同的入射角i从空气射入玻璃砖中(如图所示),测出折射光线对应的折射角r,结果如下表。

红光光源 黄光光源 紫光光源

实验序号 入射角i(度) 折射角r(度) 入射角i (度) 折射角r(度) 入射角i (度) 折射角r(度)

1 25 16.4 25 15.7 25 15.1

2 50 30.7 50 29.4 50 28.2

3 75 40.1 75 38.3 75 36.6

试回答:

(1)为了顺利完成本探究,入射角i的角度不能等于 。

(2)比较实验数据,得出规律:

①同种颜色的光从空气斜射入玻璃砖时,折射角小于入射角;且随着入射角的增大,折射角 。

②光的色散现象产生的原因是:在同一种物质中, 不同色光的折射率不同。

(3)应用规律:如图,是黄光斜射入玻璃砖的折射光路图。请判断如果红光同样沿着如图角度入射,那么折射光线最后会射到 (选填 “P点”“P点的左侧”或“P点的右侧”)

17.为探究平面镜成像规律,小金进行了如图实验。

(1)小金应选择________(选填“平面镜”或“玻璃板”)作为实验材料之一,以便观察到其后方的蜡烛,更好地确定像的位置。

(2)小金按图实验,将蜡烛靠近(1)中所选的材料一段距离,蜡烛的像的大小________(选填“变大”或“变小”或“不变”)。

(3)实验时点燃蜡烛的目的是________。

答案及解析

1.A

【解析】A.甲图:小孔成像,是光在同种均匀介质中沿直线传播形成的,故A正确;

B.乙图:我们从不同方向看见不发光的物体,这是物体表面发生漫反射的缘故,故B错误;

C.丙图:平面镜中的像是虚像,这是光的反射形成的,故C错误;

D.丁图:有经验的渔民都知道只有瞄准鱼的下方才能叉到鱼,这时光的折射的缘故,故D错误。

2.D

【解析】点亮的灯泡属于光源,会发出光,未点亮的灯泡会反射点亮的灯泡的光线,使光线进入人的眼睛,从而人看到了未点亮的灯泡,故D光路图正确,ABC错误。

3.D

【解析】当容器右端抬高后,由于水受重力作用,因此水面始终在水平方向,即使水面高度发生改变,但是水面的方向保持不变。因为入射光线的角度不变,所以入射角不变,根据“反射角等于入射角”可知,此时的反射角也不变。根据光的折射规律可知,此时的折射角也保持不变,故D正确,而A、B、C错误。 故选D。

4.B

【解析】光从水中射入空气中时,折射角大于入射角,则当水面到达CD时,如下图所示:

此时光斑的位置再B的下方,故A、C错误;

当水面到达EF时,光始终在水中沿直线传播,不会发生折射,因此光斑的位置再次回到B处,故B

正确,D错误。 故选B。

5.C

【解析】根据平面镜成像的对称性可知,小球的像在平面镜中的运动轨迹与它的实际运动轨迹关于平面镜对称。小球的像在镜面中沿竖直方向向上运动,即它的运动轨迹与镜面成45°角,那么小球的运动轨迹也和镜面成45°,即小球沿水平方向运动。因为小球的像远离平面镜,所以小球也远离平面镜,即水平向左运动,故C正确,而A、B、D错误。 故选C。

6.C

【解析】小红站在平面镜前3m处时能看到自己在镜中的像,当她向平面镜靠近1m后,它到镜子的距离为:3m-1m=2m。根据“物像等距”可知,此时像到平面镜的距离也是2m。根据“物像等大”可知,因为小红的身高不变,所以像的大小保持不变,故C正确,而A、B、D错误。 故选C。

7.A

【解析】由图可知,在“探究平面镜成像规律”时,蜡烛乙是蜡烛甲的像,本实验使用到等效代替法,就是让另一个与蜡烛甲相同外形且未点燃的蜡烛,即蜡烛丙,去代替蜡烛甲的像,从而确定像的位置,所以应该移动丙靠近乙。故A正确,BCD错误。

8.D

【解析】白纸表面粗糙不平,光线在其表面发生漫反射,反射光线射向四面八方;镜子表面光滑平整,光线在其表面发生镜面反射,此时反射光线与镜面垂直向上。人从侧面看去时,白纸上的部分反射光线会射入眼睛,而镜面上没有反射光线射入眼睛,所以白纸比较亮,而镜面非常暗,故D正确,而A、B、C错误。 故选D。

9.B

【解析】根据平面镜成像的特点可知,像与物体关于平面镜对称,这里的“平面镜”其实是平面镜所在的那条直线。根据图片可知,随着平面镜在竖直方向上改变了位置,但是它所在的那条直线的位置并没有改变,因此蜡烛a在平面镜中能成像,且成像的位置不变,故B正确,而A、C、D错误。 故选B。

10.B

【解析】小敏作发光点S的像S'的光路图如图所示。她作图的步骤有:

②作入射光线SO1、SO2;

③作法线O1N1、O2N2;

①作反射光线O1A1、O2A2;

④将反射光线O1A1、O2A2反向延长交于S'。 即正确顺序为:②③①④。 故选B。

11.折射;提前

【解析】(1)诗人观察到的落日并非太阳的实际位置,如图所示,而是光线经过不均匀的大气时发生了折射而成的像。 (2)如果没有大气,日落的时间将会提前。

12.60°

【解析】(1)根据图片可知,入射光线和反射光线的夹角为:180°-60°=120°。因为这个角是入射角和反射角的和,因此反射角等于它的一半,即:120°×=60°。(2)首先作出入射光线和反射光线夹角的角平分线,这就是法线,然后通过入射点作法线的垂线,这就是平面镜的位置,如下图所示:

13.(1)反射;虚(2)A

【解析】(1)先在房间 A 的地砖拼接处放一标记物,然后到房间 B,让自己的像落在标记物上, 此时他看到的自己的像是由于光的反射而形成的虚像;

(2)小桥选择用深色玻璃进行此实验,当他站在③位置观察时,发现效果比无色玻璃更好,原因是深色玻璃的透光效果差,相当于减弱了A 房间的亮度。

14.(1)40°(2)不能,因为反射光线、人射光线、法线在同一平面内,纸板F移动后与纸板E不在同一平面内(3)漫

【解析】(1)根据“反射角等于入射角”可知,反射角为40°。

(2)小科将纸板F绕垂直于镜面ON向后转动,在纸板F上不能看到反射光,原因:因为反射光线、人射光线、法线在同一平面内,纸板F移动后与纸板E不在同一平面内。

(3)实验时,从纸板的不同的方向都能看到光的路径,这是因为光在纸板上发生了漫反射。

15.(1)便于确定像的位置(2)C(3)A

【解析】(1)实验过程中用玻璃板代替平面镜的原因是:便于确定像的位置。

(2)像和物体关于平面镜对称,如下图所示:

平板玻璃中蜡烛A的像偏低且倾斜。我认为在图1乙所示的三幅图中,C图是产生以上实验现象的原因。

(3)物体和像关于平面镜对称,即像相对物体左右颠倒,因此选择的物体不能左右对称。在字母C、A、T、V四个字母中,只有字母C不是左右对称的,故选A。

16.(1)0度(2)随之增大(3)P点的左侧

【解析】(1)为了顺利完成本实验,入射光线不能与分界面垂直,即入射角i的角度不能等于0°。

(2)①根据表格中红光光源的三组数据可知,随着入射角的增大,折射角随之增大。

(3)根据表格可知,当红光和黄光以相同的入射角射入玻璃砖时,红光的折射角大于黄光的折射角,则折射光线最后会射到P点的左侧,如下图所示:

17.(1)玻璃板 (2)不变 (3)使像更加清晰

【解析】(1)玻璃板是半透明的,既可以让前面的蜡烛在里面成像,也可以通过玻璃板看到后面的蜡烛。通过这支蜡烛的移动,让其与前面蜡烛的像完全重合,从而找到像的位置;

(2)根据“物像等大”的规律解答;

(3)物体越明亮,发出的光线越多,所成的像自然更清晰。

【解答】(1)小金应选择玻璃板作为实验材料之一,以便观察到其后方的蜡烛,更好地确定像的位置。

(2)小金按图实验,将蜡烛靠近(1)中所选的材料一段距离,蜡烛的像的大小不变;

(3)实验时点燃蜡烛的目的是使像更加清晰。

2.5 光的反射与折射

A.甲图:小孔成像,是光在同种均匀介质中沿直线传播形成的

B.乙图:我们从不同方向看见不发光的物体,这是物体表面发生镜面反射的缘故

C.丙图:平面镜中的像是虚像,这是光的折射形成的

D.丁图:有经验的渔民都知道只有对准鱼的下方才能叉到鱼,这是光的反射的缘故

2.黑暗的房间里有两盏电灯,只有一盏灯点亮,但人能看到未点亮的灯泡。以下对于“看到未点亮灯泡”所画的光路图,正确的是( )

A. B. C. D.

3.如图所示,一束光斜射到容器中的水面上,发生反射和折射。若将容器右端抬高一些,则下列说法中正确的是( )

A.入射角和反射角都增大 B.反射角增大,折射角减小

C.入射角不变,反射角增大 D.反射角和折射角都不变

4.如图所示,当玻璃杯中没有水时,在A处发出一束光,在杯壁上的B处形成一个光斑。在不考虑杯壁对光的反射的条件下,当往杯中加水时,下列说法正确的是( )

A.当水面至CD时,光斑仍在B处

B.当水面至EF时,光斑仍在B处

C.当水面至CD时,光斑移至B的上方

D.当水面至EF时,光斑移至B的上方

5.如图所示,有一平面镜与水平面成45°角倾斜放置,有一小球位于平面镜的左侧。为使小球在镜中的像竖直向上运动,应使小球( )

A.竖直向上运动 B.竖直向下运动

C.水平向左运动 D.水平向右运动

6.小红站在平面镜前3m处时能看到自己在镜中的像,当她向平面镜靠近1m后,则小红在平面镜中的像( )

A.离镜面1m,像的大小不变 B.离镜面1m,像变大

C.离镜面2m,像的大小不变 D.离镜面2m,像变大

7.如图所示,在“探究平面镜成像规律”时,固定蜡烛甲,为确定其像的位置,下列操作正确的是( )

A.移动丙靠近乙 B.移动丙远离乙

C.移动乙靠近丙 D.移动乙远离丙

8.晚上,在桌面上铺一张白纸,把一小块平面镜放在纸上,让手电筒的光正对着平面镜照射,如图所示,人从侧面看去( )

A.镜子比较亮,它发生了镜面反射

B.镜子比较暗,它发生了漫反射

C.白纸比较暗,它发生了镜面反射

D.白纸比较亮,它发生了漫反射

9.如图甲所示,蜡烛a在竖直放置的平面镜MN中所成像为a',现将该平面镜竖直向下移动一段距离至图乙所示位置,则蜡烛a在平面镜中成像情况是( )

A.不能成像

B.能成像,像还在原来位置

C.能成像,像上移距离与平面镜下移距离相同

D.能成像,像下移距离与平面镜下移距离相同

10.小敏作发光点S的像S'的光路图如图所示。她作图的步骤有:

①作反射光线O1A1、O2A2;

②作入射光线SO1、SO2;

③作法线O1N1、O2N2;

④将反射光线O1A1、O2A2反向延长交于S'。

下列选项中顺序正确的是( )

A.①②③④ B.②③①④ C.④①③② D.②①③④

11.古诗中有“大漠孤烟直,长河落日圆”的壮美诗句,诗人观察到的落日并非太阳的实际位置,如图所示,而是光线经过不均匀的大气时发生了 而成的像。如果没有大气,日落的时间将会 (填提前、延迟或不变)。

12.小明的乒乓球掉到沙发下,没有手电简,小明借助平面镜反射灯光找到了乒乓球。图中已标示了反射光线与入射光线,请在图中适当位置画出平面镜,并保留作图痕迹。所作的图可知反射角的大小为 。

13.小柯通过玻璃门(如图)简单地验证了平面镜成像的某些规律。

(1)先在房间 A 的地砖拼接处放一标记物,然后到房间 B,让自己的像落在标记物上, 此时他看到的自己的像是由于光的 而形成的 像(选填“虚”或“实”);

(2)小桥选择用深色玻璃进行此实验,当他站在③位置观察时,发现效果比无色玻璃更好,原因是深色玻璃的透光效果差,相当于减弱了 房间的亮度。

14.为探究光的反射定律,小科进行如图所示的实验。

(1)当入射角为40°时,反射角为 。

(2)小科将纸板F绕垂直于镜面ON向后转动,在纸板F上还能看到反射光吗?请分析原因:

(3)实验时,从纸板的不同的方向都能看到光的路径,这是因为光在纸板上发生了 (填“漫”或“镜面”)反射。

15.在探究“平面镜成像特点”的实验中,小科所在的小组的同学们选取一块薄平板玻璃、两根完全相同的蜡烛A和B、刻度尺、白纸、火柴等器材进行实验,如图1甲所示。

(1)实验过程中用玻璃板代替平面镜的原因是: ;

(2)小科将蜡烛A竖直放在水平桌面的白纸上,点燃蜡烛A,她观察发现:平板玻璃中蜡烛A的像偏低且倾斜。你认为在图1乙所示的三幅图中, 图是产生以上实验现象的原因;

(3)如图2所示,小科把四个模型分别面对玻璃板直立在桌面上,用于研究像与物左右位置的关系,最好选用 。

16.为了寻找光的色散现象产生的原因,某同学进行了如下探究:选用不同颜色的光(红光、黄光和紫光),分别以不同的入射角i从空气射入玻璃砖中(如图所示),测出折射光线对应的折射角r,结果如下表。

红光光源 黄光光源 紫光光源

实验序号 入射角i(度) 折射角r(度) 入射角i (度) 折射角r(度) 入射角i (度) 折射角r(度)

1 25 16.4 25 15.7 25 15.1

2 50 30.7 50 29.4 50 28.2

3 75 40.1 75 38.3 75 36.6

试回答:

(1)为了顺利完成本探究,入射角i的角度不能等于 。

(2)比较实验数据,得出规律:

①同种颜色的光从空气斜射入玻璃砖时,折射角小于入射角;且随着入射角的增大,折射角 。

②光的色散现象产生的原因是:在同一种物质中, 不同色光的折射率不同。

(3)应用规律:如图,是黄光斜射入玻璃砖的折射光路图。请判断如果红光同样沿着如图角度入射,那么折射光线最后会射到 (选填 “P点”“P点的左侧”或“P点的右侧”)

17.为探究平面镜成像规律,小金进行了如图实验。

(1)小金应选择________(选填“平面镜”或“玻璃板”)作为实验材料之一,以便观察到其后方的蜡烛,更好地确定像的位置。

(2)小金按图实验,将蜡烛靠近(1)中所选的材料一段距离,蜡烛的像的大小________(选填“变大”或“变小”或“不变”)。

(3)实验时点燃蜡烛的目的是________。

答案及解析

1.A

【解析】A.甲图:小孔成像,是光在同种均匀介质中沿直线传播形成的,故A正确;

B.乙图:我们从不同方向看见不发光的物体,这是物体表面发生漫反射的缘故,故B错误;

C.丙图:平面镜中的像是虚像,这是光的反射形成的,故C错误;

D.丁图:有经验的渔民都知道只有瞄准鱼的下方才能叉到鱼,这时光的折射的缘故,故D错误。

2.D

【解析】点亮的灯泡属于光源,会发出光,未点亮的灯泡会反射点亮的灯泡的光线,使光线进入人的眼睛,从而人看到了未点亮的灯泡,故D光路图正确,ABC错误。

3.D

【解析】当容器右端抬高后,由于水受重力作用,因此水面始终在水平方向,即使水面高度发生改变,但是水面的方向保持不变。因为入射光线的角度不变,所以入射角不变,根据“反射角等于入射角”可知,此时的反射角也不变。根据光的折射规律可知,此时的折射角也保持不变,故D正确,而A、B、C错误。 故选D。

4.B

【解析】光从水中射入空气中时,折射角大于入射角,则当水面到达CD时,如下图所示:

此时光斑的位置再B的下方,故A、C错误;

当水面到达EF时,光始终在水中沿直线传播,不会发生折射,因此光斑的位置再次回到B处,故B

正确,D错误。 故选B。

5.C

【解析】根据平面镜成像的对称性可知,小球的像在平面镜中的运动轨迹与它的实际运动轨迹关于平面镜对称。小球的像在镜面中沿竖直方向向上运动,即它的运动轨迹与镜面成45°角,那么小球的运动轨迹也和镜面成45°,即小球沿水平方向运动。因为小球的像远离平面镜,所以小球也远离平面镜,即水平向左运动,故C正确,而A、B、D错误。 故选C。

6.C

【解析】小红站在平面镜前3m处时能看到自己在镜中的像,当她向平面镜靠近1m后,它到镜子的距离为:3m-1m=2m。根据“物像等距”可知,此时像到平面镜的距离也是2m。根据“物像等大”可知,因为小红的身高不变,所以像的大小保持不变,故C正确,而A、B、D错误。 故选C。

7.A

【解析】由图可知,在“探究平面镜成像规律”时,蜡烛乙是蜡烛甲的像,本实验使用到等效代替法,就是让另一个与蜡烛甲相同外形且未点燃的蜡烛,即蜡烛丙,去代替蜡烛甲的像,从而确定像的位置,所以应该移动丙靠近乙。故A正确,BCD错误。

8.D

【解析】白纸表面粗糙不平,光线在其表面发生漫反射,反射光线射向四面八方;镜子表面光滑平整,光线在其表面发生镜面反射,此时反射光线与镜面垂直向上。人从侧面看去时,白纸上的部分反射光线会射入眼睛,而镜面上没有反射光线射入眼睛,所以白纸比较亮,而镜面非常暗,故D正确,而A、B、C错误。 故选D。

9.B

【解析】根据平面镜成像的特点可知,像与物体关于平面镜对称,这里的“平面镜”其实是平面镜所在的那条直线。根据图片可知,随着平面镜在竖直方向上改变了位置,但是它所在的那条直线的位置并没有改变,因此蜡烛a在平面镜中能成像,且成像的位置不变,故B正确,而A、C、D错误。 故选B。

10.B

【解析】小敏作发光点S的像S'的光路图如图所示。她作图的步骤有:

②作入射光线SO1、SO2;

③作法线O1N1、O2N2;

①作反射光线O1A1、O2A2;

④将反射光线O1A1、O2A2反向延长交于S'。 即正确顺序为:②③①④。 故选B。

11.折射;提前

【解析】(1)诗人观察到的落日并非太阳的实际位置,如图所示,而是光线经过不均匀的大气时发生了折射而成的像。 (2)如果没有大气,日落的时间将会提前。

12.60°

【解析】(1)根据图片可知,入射光线和反射光线的夹角为:180°-60°=120°。因为这个角是入射角和反射角的和,因此反射角等于它的一半,即:120°×=60°。(2)首先作出入射光线和反射光线夹角的角平分线,这就是法线,然后通过入射点作法线的垂线,这就是平面镜的位置,如下图所示:

13.(1)反射;虚(2)A

【解析】(1)先在房间 A 的地砖拼接处放一标记物,然后到房间 B,让自己的像落在标记物上, 此时他看到的自己的像是由于光的反射而形成的虚像;

(2)小桥选择用深色玻璃进行此实验,当他站在③位置观察时,发现效果比无色玻璃更好,原因是深色玻璃的透光效果差,相当于减弱了A 房间的亮度。

14.(1)40°(2)不能,因为反射光线、人射光线、法线在同一平面内,纸板F移动后与纸板E不在同一平面内(3)漫

【解析】(1)根据“反射角等于入射角”可知,反射角为40°。

(2)小科将纸板F绕垂直于镜面ON向后转动,在纸板F上不能看到反射光,原因:因为反射光线、人射光线、法线在同一平面内,纸板F移动后与纸板E不在同一平面内。

(3)实验时,从纸板的不同的方向都能看到光的路径,这是因为光在纸板上发生了漫反射。

15.(1)便于确定像的位置(2)C(3)A

【解析】(1)实验过程中用玻璃板代替平面镜的原因是:便于确定像的位置。

(2)像和物体关于平面镜对称,如下图所示:

平板玻璃中蜡烛A的像偏低且倾斜。我认为在图1乙所示的三幅图中,C图是产生以上实验现象的原因。

(3)物体和像关于平面镜对称,即像相对物体左右颠倒,因此选择的物体不能左右对称。在字母C、A、T、V四个字母中,只有字母C不是左右对称的,故选A。

16.(1)0度(2)随之增大(3)P点的左侧

【解析】(1)为了顺利完成本实验,入射光线不能与分界面垂直,即入射角i的角度不能等于0°。

(2)①根据表格中红光光源的三组数据可知,随着入射角的增大,折射角随之增大。

(3)根据表格可知,当红光和黄光以相同的入射角射入玻璃砖时,红光的折射角大于黄光的折射角,则折射光线最后会射到P点的左侧,如下图所示:

17.(1)玻璃板 (2)不变 (3)使像更加清晰

【解析】(1)玻璃板是半透明的,既可以让前面的蜡烛在里面成像,也可以通过玻璃板看到后面的蜡烛。通过这支蜡烛的移动,让其与前面蜡烛的像完全重合,从而找到像的位置;

(2)根据“物像等大”的规律解答;

(3)物体越明亮,发出的光线越多,所成的像自然更清晰。

【解答】(1)小金应选择玻璃板作为实验材料之一,以便观察到其后方的蜡烛,更好地确定像的位置。

(2)小金按图实验,将蜡烛靠近(1)中所选的材料一段距离,蜡烛的像的大小不变;

(3)实验时点燃蜡烛的目的是使像更加清晰。

2.5 光的反射与折射

同课章节目录

- 第1章 代代相传的生命

- 第1节 新生命的诞生

- 第2节 走向成熟

- 第3节 动物的生长时期

- 第4节 植物的一生

- 第5节 植物生殖方式的多样性

- 第6节 细菌和真菌的繁殖

- 第2章 对环境的察觉

- 第1节 感觉世界

- 第2节 声音的产生和传播

- 第3节 耳和听觉

- 第4节 光和颜色

- 第5节 光的反射和折射

- 第6节 透镜和视觉

- 第3章 运动和力

- 第1节 机械运动

- 第2节 力的存在

- 第3节 重力

- 第4节 牛顿第一定律

- 第5节 二力平衡的条件

- 第6节 摩擦力

- 第7节 压强

- 第4章 地球和宇宙

- 第1节 太阳和月球

- 第2节 地球的自转

- 第3节 地球的绕日运动

- 第4节 月相

- 第5节 日食和月食

- 第6节 太阳系

- 第7节 探索宇宙

- 研究性学习课题

- 一 青春期的心理及保健

- 二 噪声污染及其控制

- 三 自行车增大和减少摩擦的措施

- 四 观测当地的星空