统编版 必修 中外历史纲要(下) 第二单元 《中古时期的世界》 单元练习(含答案)

文档属性

| 名称 | 统编版 必修 中外历史纲要(下) 第二单元 《中古时期的世界》 单元练习(含答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 168.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-04-03 22:59:30 | ||

图片预览

文档简介

《中古时期的世界》单元练习

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

1.中世纪的西欧,市民阶层最初只注意本城市的利益,但随着工商业和国内外政治的发展,他们改变了对国家事务的冷淡态度,开始帮助国王,促进统一。这表明

A.王权的社会基础有所扩大 B.市民联合以争取城市自治

C.封建庄园制经济逐步解体 D.国王依靠市民来治理国家

2.中古时期,法国国王把铸币权授予诸侯。12世纪中期,享有铸币权的诸侯有300余人。至14世纪初,保有铸币权的诸侯30余人,15世纪只有7位诸侯留有铸币权。上述材料可以佐证法国( )

A.封君封臣制度巩固 B.封建王权不断强化

C.庄园经济快速发展 D.货币贬值日益加重

3.15世纪中期以后,俄罗斯文化更加排斥西欧,更加自鸣得意、自以为是、自我孤立,他们认为“可以想象到的最大的恶是西方的拉丁思想方式”。这主要是由于( )

A.欧洲商路和贸易中心的变迁 B.基辅罗斯国家形成

C.西欧王权与教权并立的局面 D.东正教中心的转移

4.早在公元前4世纪至公元前3世纪,玛雅人就建立了二十进位算术系统,比印度人建立的十进位计算法早了1000多年;在公元6至7世纪期间,玛雅人计算出地球公转一年为365.242天。这说明古代美洲文明( )

A.长期领先于世界其他文明 B.对世界文明发展做出重要贡献

C.已具备近代科学研究方法 D.与亚欧大陆文明存在密切交流

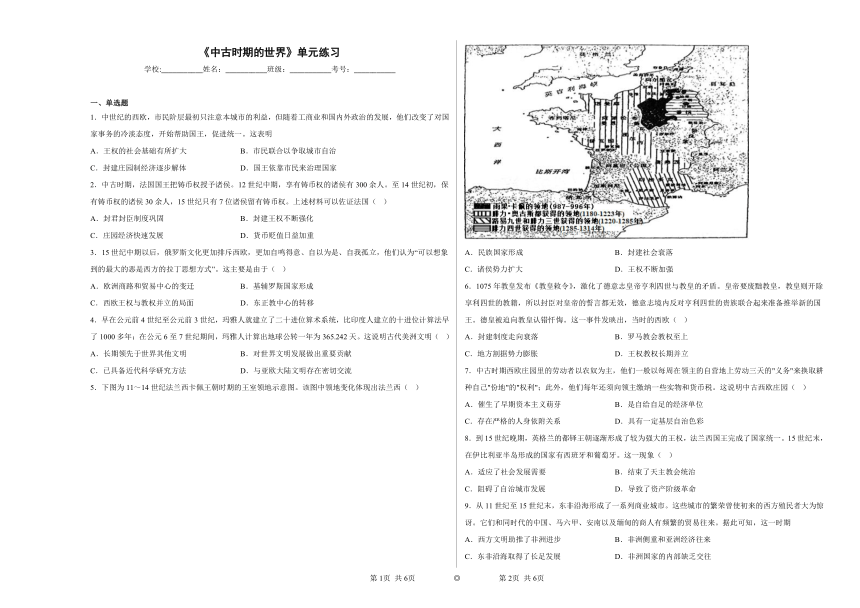

5.下图为11~14世纪法兰西卡佩王朝时期的王室领地示意图。该图中领地变化体现出法兰西( )

A.民族国家形成 B.封建社会衰落

C.诸侯势力扩大 D.王权不断加强

6.1075年教皇发布《教皇敕令》,激化了德意志皇帝亨利四世与教皇的矛盾。皇帝要废黜教皇,教皇则开除享利四世的教籍,所以封臣对皇帝的誓言都无效,德意志境内反对亨利四世的贵族联合起来准备推举新的国王。德皇被迫向教皇认错忏悔。这一事件发映出,当时的西欧( )

A.封建制度走向衰落 B.罗马教会教权至上

C.地方割据势力膨胀 D.王权教权长期并立

7.中古时期西欧庄园里的劳动者以农奴为主,他们一般以每周在领主的自营地上劳动三天的"义务"来换取耕种自己"份地"的"权利";此外,他们每年还须向领主缴纳一些实物和货币税。这说明中古西欧庄园( )

A.催生了早期资本主义萌芽 B.是自给自足的经济单位

C.存在严格的人身依附关系 D.具有一定基层自治色彩

8.到15世纪晚期,英格兰的都铎王朝逐渐形成了较为强大的王权,法兰西国王完成了国家统一。15世纪末,在伊比利亚半岛形成的国家有西班牙和葡萄牙。这一现象( )

A.适应了社会发展需要 B.结束了天主教会统治

C.阻碍了自治城市发展 D.导致了资产阶级革命

9.从11世纪至15世纪末,东非沿海形成了一系列商业城市。这些城市的繁荣曾使初来的西方殖民者大为惊讶。它们和同时代的中国、马六甲、安南以及缅甸的商人有频繁的贸易往来。据此可知,这一时期

A.西方文明助推了非洲进步 B.非洲侧重和亚洲经济往来

C.东非沿海取得了长足发展 D.非洲国家的内部缺乏交往

10.日本大化改新时,在中央设二官(管辖并监督八省)八省一台(监督官史的“弹正台”),各地则设国(司)、郡(司)、里(长)三级行政单位,地方官的任免权均属中央。这表明当时日本( )

A.照搬唐朝三省六部制 B.武士集团特权被取消

C.初步建立起幕府政治 D.中央集权制得以建立

11.西罗马帝国灭亡和日耳曼民族南下后,日耳曼人在西欧地区建立了法兰克王国等封建国家。496年,法兰克国王克洛维皈依基督教,赋予基督教会多项特权。756年,加洛林王朝君主丕平为酬谢教会助其掌权而将罗马周围地区交给教皇统治,建立“教皇国”,并使教会介入世俗权力。材料表明:

A.有利于欧洲逐渐形成王权与教权并立的二元政治格局

B.中世纪的欧洲教权凌驾于王权之上局面的形成

C.中世纪的欧洲教会完全受到封建王权的控制

D.中世纪的基督教会控制着西欧社会的精神生活

12.中世纪后期,西欧一些封建主在易北河、莱茵河、塞纳河一带设立了许多征税站。在当时,如果船载谷物沿塞纳河行驶200英里,花费的钱将达到所载谷物售价的一半。这可用于印证当时西欧

A.王权的进一步强化 B.封建经济的脆弱性

C.工商业的全面衰退 D.封建割据的落后性

13.为了解决三大地区(沿海地区、高原地区、亚马逊森林)产品的交换和国民的需求,印加帝国建立了物质调配制度,将剩余产品尽量纳入国家掌握,以超经济强制的手段把剩余产品按地区的不同需求进行分配。这一做法旨在

A.维持国家的统一稳定 B.服务帝国的对外扩张

C.推动各地的经济交流 D.满足人民的生活需要

14.有学者认为:“非洲和美洲虽然独立发展起自己的文明,但他们都经历了农业的产生和发展,社会分工引起的社会分化和统治阶级的产生,以及国家制度的建立。如果说东非和西非都不同程度的受到了伊斯兰教和阿拉伯人贸易的影响,则美洲印第安人完全是在当地农业革命的基础上,因征服和社会分化而进入文明时代,并建立国家的。”该学者意在说明( )

A.古代文明产生的多元性 B.人类历史发展具有统一性

C.美洲文明发展的独立性 D.非洲和美洲文明的同源性

15.赵汝适(1170—1231年)在其所著的《诸番志》中写道:“层拔国(桑给巴尔),……产象牙、生金、龙涎、黄檀香。每岁胡茶辣国(印度古国名)及大食(阿拉伯帝国)边海等处发船贩易,以白布、瓷器、赤铜、红吉贝为货。”据此可知,当时桑给巴尔

A.建立了强大的帝国 B.以发展手工业为主

C.尚未进入奴隶社会 D.对外贸易较为发达

二、材料分析题

16.阅读材料,回答问题。

材料一 12世纪到13世纪期间,欧洲的城市以惊人的速度发展起来,不但数量增多,规模也迅速扩大。这显示出中世纪欧洲经济的发展和治安的改善。城市容纳了法院(包括市政法院)、医院、宗教团体或行业协会之类的兄弟会等组织机构。此外,大多数城市除了“中产阶级”或“市民”之外,还生活着数量相对较多的神职人员,这些神职人员要么服务于市民的需求,要么在男女修道院中过着与世隔绝的生活。在波兰,除了早已出现的450座城市外,1450年到1550年间又增加了约200座新城市;意大利北部以及低地国家拥有当时最密集的城镇网络。但即便在那里,城市居民占总人口的比例依旧相当小,不到总人口的15%。1500年,只有6%的欧洲人居住在人口超过1万的城镇。在德意志邦国,3000座城镇中只有约200座人口超过1万。

材料二 欧洲人口在1000年到1300年间差不多翻了一番。但是到14世纪早期,人口又开始下滑,主要原因大约是疾病(黑死病)的蔓延,14世纪后,欧洲人口缓慢地恢复到原先的水平,然后开始增长,但饥荒、疾病和战争依旧时不时地阻碍人口的增长。然而,在欧洲大陆,特别是在地中海沿岸和西北欧,贸易及制造业发展迅速。城市的规模愈发扩大,商人们也变得愈发富有。在每个国家,商人阶级都变得重要起来。许多西欧城市中商界精英不断增长的财富显示出他们的发展相对不需要依附土地贵族。1350年到1450年间,法兰西、西班牙、英格兰、苏格兰,丹麦、挪威,瑞典和匈牙利的统治者纷纷加强君主统治,在全国范围内扩大自身影响力,同时减封建贵族和教会权力机构的土地。伊比利亚半岛的两个国家卡斯蒂利亚和阿拉贡,1469年因女王伊莎贝拉和国王斐迪南联姻而统一,至此现代的西班牙和葡萄牙已初步形成。

——以上材料均摘编自(美)约翰·梅里曼《欧洲现代史:从文艺复兴到现代》

(1)根据材料并结合所学知识,概括中世纪欧洲城市的主要特征,并简要分析12-13世纪欧洲城市发展的主要原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出中世纪晚期欧洲社会出现的新变化,并概括这些变化对欧洲历史产生的影响。

17.阅读材料,回答问题。

材料一 中世纪商业的兴起,是城市能够在封建庄园制度的环境中复苏的关键,使得商人的力量日益壮大起来,正是他们领导斗争,城市才从封建领主那里争取到了自治权。古典城市文明的传统主要体现在中世纪城市的政治与社会制度之中,在意大利的城市中反映的最为明显,由选举产生的市政长官被称为“执政官”,这个称号本来是罗马国家最高行政长官的名称。11世纪后期起,意大利城市普遍开始设置执政官,它不仅是一个官职,而且还是完全意义上的自我统治的象征。

——摘编自黄洋《欧洲中世纪城市的兴起与市民社会的形成》

材料二 到1851年,英国城市化率已经突破50%,英国总人口1800万,其中城市人口占52%,城市中人口10万以上的城市有10个,法国仅5个。以棉纺织中心曼彻斯特为例,工业革命前,这里人口仅在1万人左右,仅有几条又脏又暗的街道,没有市政机关,也无权选派议会议员。1786年阿克菜特纱厂在此创办,仅过15年后,该地已经建成50家纱厂,成排的大烟囱日夜不停地将滚滚浓烟吐向天空。同时,城市中心区域已开始美化,那里开辟了宽阔的街道,旁边设有商店,街道有了照明,还成立了城市消防队。

——摘编自王斯德《大学世界史》

(1)根据材料一,概括中世纪西欧城市自治的主要原因。结合所学,指出当时参与城市治理的主要力量。

(2)根据材料二,指出工业革命后英国城市发展状况。结合所学,简析工业革命时期,英国在城市治理方面的调整。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一 通过一百多年的征服,阿拉伯人建立起地跨亚、非、欧三洲的大帝国,结来了这些地区长期的混乱局面,促进了工农业的恢复和发展,为商品生产和商旅往来提供了条件。这个帝国不仅控制了东西方的主要商道,取得了在东西方贸易中的决定性优势,而且以它强大的中央集权统治保证了国内外贸易活动的正常进行。阿拉伯帝国是政教合一的国家,伊新兰教认为商业是真主喜爱的事业。帝国政府把商业看作国家税收的重要来源,大力保护商业活动,统一货币。

——摘编自戴小江《阿拉伯帝国商业繁荣的原因》

材料二 阿拉伯文化对世界文化发展的推动作用是巨大的。9世纪初兴起的“百年翻译运动”是翻译史上的伟大工程,大批阿拉伯的研究者翻译、注释了古希腊、印度和罗马的著作,使人类古典文明的辉煌成果得以继承。这些翻译著作还引发了欧洲的文艺复兴运动。阿拉伯人不但善于吸收其他文化,而且还在钻研的基础上加以发展,在数学、天文学、医学、物理学、化学、建筑学、文学、地理等领域,都取得了巨大成就。阿拉伯人把古印度、中国文化成就介绍到西方,又把阿拉伯的天文医学知识和伊斯兰教传播到中国等东方国家,这对于东西方文化的交流起到了很大的促进作用。

——摘编自哈力木杜山艾力《浅析阿拉伯文化的历史渊源和对世界文化的贡献》

(1)根据材料一,概括阿拉伯帝国商业繁荣的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,简要说明阿拉伯文化对世界文化发展的推动作用。

19.阅读材料,完成下列要求。

材料一 法治是由若干要件组成的集合概念。西方古希腊、古罗马时期法家学者们对法治进行了初步探讨,取得巨大成就。中国古代法家学者提出了系统的法治观。亚里士多德明确指出:“法治应当优于一人之治”,“已成立的法律获得普遍的服从”。罗马人则以实践者的姿态走进法治,视平等为法治要件之一.把道德作为良法的必备条件,后又加入神的旨意、自然规律等。西方法学家使法治理论很好地转化为实践。韩非子提出“法不阿贵,绳不绕曲”的理念,并强调法律当简明通俗,以便于君主治理天下。儒者主张用道德原则支配法律。由于皇权至上,古代中国法活在与人治的博弈中一直处于绝对劣势。

——摘编自李天吴(西方法治观与中国古代法治观的核理与比较》

材料二 13世纪初,贵族集团发起了反对英王约翰的武装起义,并迫使国王于1215年签署(大宪章》。该法共63条,按照教会权利、财政,私法、行政、王室森林的顺序排列,主要部分是限制国王权力,保障国王臣属的基本权利。《大宪章》虽被后代国王多次删改,地住与作用在不同时期有所变化,但它所蕴含的契约约来精神(权利持有人与权利受让人之间的契约)不仅逐步把英国引到民主宪政的道路上来,也成为后世多国宪政制度的坚实基石。

——摘编自居正《论英国(大宪章)的发展历程及影响》

材料三 改革开放40年里,中国法治建设进入了从恢复重建到持续发展,进而形成中国特色社会主义法治新的发展阶段。法治成为改革开放和社会主义现代化建设的重要保障。特别是中共十八大之后,建设社会主义法治国家成为我国现代化建设有机统一的整体。

——摘编自阮洁《现代化进程中的新中国法治建设》

(1)根据材料,指出古代中国法治观与西方法治观的异同。

(2)根据材料二,概括英国《大宪章》的基本特点。

(3)根据材料一,二、三并结合所学知识,谈谈你对改革开放以来我国社会主义法治建设的认识。

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

参考答案:

1.A

【详解】根据“市民阶层最初只注意本城市的利益,但随着工商业和国内外政治的发展,他们改变了对国家事务的冷淡态度,开始帮助国王,促进统一”可得出市民阶层也成为了支持王权的重要阶级力量,反映出王权的社会基础有所扩大,A项正确;材料没有体现自治,排除B项;材料没有体现庄园的瓦解,排除C项;材料只体现市民对王权的支持,并不能反映国王依赖市民治理国家,排除D项。故选A项。

2.B

【详解】从材料可知,法国国王将铸币权从地方收归到中央,说明的是封建王权不断强化,B项正确;封君封臣制逐步走向瓦解,排除A项;材料与庄园经济发展无关,排除C项;货币贬值与新航路开辟有关,排除D项。故选B项。

3.D

【详解】中世纪宗教文化对社会影响巨大,而当时东正教与罗马天主教对立,1453年后,拜占庭帝国灭亡,东正教的中心转移到俄罗斯,导致俄罗斯文化日益与西欧天主教文化圈形成文化对立局面,D项正确;欧洲商路和贸易中心的转移是在新航路开辟后,排除A项;基辅罗斯国家在15世纪前已经形成,排除B项;西欧王权与教权并立的局面与俄罗斯文化对西欧的排斥无直接关联,排除C项。故选D项。

4.B

【详解】根据材料可知,玛雅人建立二十进位算术系统并计算出地球公转时间,这些反映出美洲对世界文明的贡献,B项正确;材料仅显示了玛雅人的二十进位算术系统比印度人的十进位计算法早,并未与其他文明进行对比,排除A项;根据所学知识可知,此时的美洲文明未具备近代科学研究法,排除C项;材料体现不出美洲文明与亚欧大陆文明存在密切交流,排除D项。故选B项。

5.D

【详解】通过观察图例和整幅地图,结合所学知识可知,11~14世纪,法兰西卡佩王朝的王室领地从巴黎周边发展到现在法国的大部分地区,扩大了数倍,反映出法兰西王权的不断加强,D项正确;仅有王室控制领地的增多,不能说明法兰西民族国家的形成,排除A项;封建社会衰落与国王直接控制的领地增多不符,排除B项;材料中体现的并非诸侯势力的扩大,排除C项。故选D项。

6.B

【详解】根据材料可知,在教权与皇权的斗争中,教权最终占据上风,可见西欧时期的教会具有重要地位,教权高于皇权,B项正确;中世纪是西欧封建制度发展阶段,排除A项;地方割据势力在材料中无从体现,排除C项;材料主旨是王权与教权的斗争,不是长期并存,排除D项。故选B项。

7.C

【详解】根据材料“每周在领主的‘自营地’上劳动三天””每年还须向领主缴纳一些实物货币税”并结合所学知识可知,中古西欧农奴是封建领主的从属,人身依附于其领主,C项正确;早期资本主义萌芽诞生于中世纪的西欧城市,排除A项;材料体现的是农奴对领主的人身依附,没有体现自给自足,排除B项;材料体现的是农奴对领主的人身依附,没有自治色彩,排除D项。故选C项。

8.A

【详解】根据材料并结合所学可知,中古中后期,随着社会环境逐渐稳定,经济增长,西欧各国王权有不同程度的加强。到15世纪晚期,英格兰的都铎王朝逐渐形成了较为强大的王权,法兰西国王完成了国家统一。15世纪末,在伊比利亚半岛形成的国家有西班牙和葡萄牙。这一现象适应了社会发展需要,这些王国为西欧民族国家的发展奠定了基础,A项正确;15世纪王权的加强并未结束天主教会统治,排除B项;王权的加强一定程度上促进了自治城市的发展,排除C项;资产阶级革命发生在17、18世纪,王权的加强并未导致资产阶级革命,排除D项。故选A项。

9.C

【详解】依据材料“从11世纪至15世纪末,东非沿海形成了一系列商业城市”“它们和同时代的中国、马六甲、安南以及缅甸的商人有频繁的贸易往来”,可知这一时期非洲和亚洲国家之间有着经济的往来,东非沿海取得了长足发展,B项正确;“助推”表述错误,排除A项;“侧重”表述错误,排除B项;“缺乏交往”表述错误,排除D项。故选B项。

10.D

【详解】大化改新时,建立起一整套中央到地方的行政管理体系,将地方官的任免权收归到中央,表明当时日本中央集权制得以建立,D项正确;日本大化改新并未“照搬”唐朝三省六部制,排除A项;武士集团特权被取消是在日本明治维新时期,排除B项;直到12世纪末,日本才初步建立起幕府政治,排除C项。故选D项。

11.A

【详解】依据材料“法兰克国王克洛维皈依基督教,赋予基督教会多项特权”“加洛林王朝君主丕平为酬谢教会助其掌权而将罗马周围地区交给教皇统治”,可以看出,世俗王权与教权并立,相互依赖,有利于欧洲逐渐形成王权与教权并立的二元政治格局,A项正确;材料未涉及教权凌驾于王权之上,排除B项;“完全”表述错误,排除C项;材料未涉及基督教会控制着西欧社会的精神生活,排除D项。故选A项。

12.D

【详解】根据“中世纪后期,西欧一些封建主在易北河、莱茵河、塞纳河一带设立了许多征税站”可得出中世纪的西欧地方割据严重,没有形成统一的市场,因此各地都征收赋税,不利于经济的发展,体现出割据的落后性,D项正确;材料与王权无关,排除A项;材料不能体现经济的脆弱,排除B项;C项太绝对,排除C项。故选D项。

13.A

【详解】根据材料“印加帝国建立了物质调配制度,将剩余产品尽量纳入国家掌握,以超经济强制的手段把剩余产品按地区的不同需求进行分配”可知,物质调配制度将剩余产品分配的权力掌握在国家手中,这有利于维持国家的统一稳定,巩固统治,A项正确;物质调配制度按照不同地区需求调配物资,并非“服务帝国的对外扩张”,排除B项;物质调配制度按照不同地区需求调配物资,客观上推动各地的经济交流,但这并非政府的根本目的,排除C项;印加帝国建立物质调配制度的根本目的是巩固统治,并非满足人民的生活需要,排除D项。故选A项。

14.B

【详解】根据材料“非洲和美洲虽然独立发展起自己的文明,但他们都经历了农业的产生和发展,社会分工引起的社会分化和统治阶级的产生,以及国家制度的建立”可知,非洲和美洲都经历了农业的产生和发展,并建立国家制度,说明非洲和美洲发展具有统一性,B项正确;材料内容主要体现了非洲和美洲地区历史发展的特征,没有体现古代文明产生的多元性问题,排除A项;材料内容主要强调了非洲和美洲文明的统一性,而非强调美洲文明的独立性,排除C项;材料内容强调了非洲和美洲文明历史发展的统一性,没有体现其根源,无法得出两者文明的同源性相关的结论,排除D项。故选B项。

15.D

【详解】材料反映了桑给巴尔与印度、阿拉伯帝国等进行贸易往来,说明其对外贸易高度较为发达,D项正确;材料不能说明桑给巴尔是帝国,排除A项;材料中桑给巴尔的贸易品是初级品,说明并非以发展手工业为主,排除B项;材料无法说明桑给巴尔尚未进入奴隶社会,排除C项。故选D项。

16.(1)主要特征:发展速度快,数量多,规模大;城市人口较少,但组织机构众多;主要由市民和神职人员组成。(任意2点)

主要原因:西欧封建社会走向稳定,社会治安得到改善;封建经济获得发展;工商业逐渐复兴和繁荣。(任意2点)

(2)新变化:人口得到恢复并缓慢增长;工商业发展迅速;城市规模越来越大;商人阶层的力量不断增强;君主统治得到强化,现代国家的雏形开始出现。(任意3点)

历史影响:促进了工商业阶层的兴起,有利于西欧社会经济的繁荣和稳定;促进了现代国家的形成和发展;为欧洲近代的资本主义萌芽创造了条件,促进了西欧社会经济的转型,也为现代欧洲的诞生奠定了基础。(任意2点)

【详解】(1)特征:依据材料“欧洲的城市以惊人的速度发展起来,不但数量增多,规模也迅速扩大”,得出发展速度快,数量多,规模大;依据材料“城市居民占总人口的比例依旧相当小”,“城市容纳了法院(包括市政法院)、医院、宗教团体或行业协会之类的兄弟会等组织机构”,得出城市人口较少,但组织机构众多;依据材料“还生活着数量相对较多的神职人员,这些神职人员要么服务于市民的需求,要么在男女修道院中过着与世隔绝的生活”,得出主要由市民和神职人员组成。

原因:从西欧政治状况分析,得出西欧封建社会走向稳定,社会治安得到改善;从西欧经济的发展,得出封建经济获得发展;从城市工商业发展角度分析,得出工商业逐渐复兴和繁荣。

(2)新变化:依据材料“14世纪后,欧洲人口缓慢地恢复到原先的水平,然后开始增长”,得出人口得到恢复并缓慢增长;依据材料“在欧洲大陆,特别是在地中海沿岸和西北欧,贸易及制造业发展迅速”,得出工商业发展迅速;依据材料“城市的规模愈发扩大,商人们也变得愈发富有”,得出城市规模越来越大;依据材料“在每个国家,商人阶级都变得重要起来。许多西欧城市中商界精英不断增长的财富显示出他们的发展相对不需要依附土地贵族”,得出商人阶层的力量不断增强;依据材料“1350年到1450年间,法兰西、西班牙、英格兰、苏格兰,丹麦、挪威,瑞典和匈牙利的统治者纷纷加强君主统治,在全国范围内扩大自身影响力,同时减封建贵族和教会权力机构的土地”,得出君主统治得到强化,现代国家的雏形开始出现。

历史影响:从西欧经济的发展角度分析,得出促进了工商业阶层的兴起,有利于西欧社会经济的繁荣和稳定;从现代国家的发展角度分析,得出促进了现代国家的形成和发展;从社会转型角度分析,得出为欧洲近代的资本主义萌芽创造了条件,促进了西欧社会经济的转型,也为现代欧洲的诞生奠定了基础。

17.(1)原因:城市商业兴起与繁荣;市民(或商人)长期斗争;希腊罗马城市文明的传统。

主要力量:城市手工业和商人组成的行会或商会,基督教会。

(2)发展状况:工业人口剧增;环境污染严重;基础设施不断发展完善;工业革命促进城市化发展。(任意3点即可)

调整:颁布法律,确立英国近代自治市制度;以社区组织形式探索社会救济新方法。

【详解】(1)原因:根据材料“中世纪商业的兴起,是城市能够在封建庄园制度的环境中复苏的关键”,得出城市商业兴起与繁荣;根据材料“商人的力量日益壮大起来,正是他们领导斗争,城市才从封建领主那里争取到了自治权”,得出市民(或商人)长期斗争;根据材料“古典城市文明的传统主要体现在中世纪城市的政治与社会制度之中”,得出希腊罗马城市文明的传统。主要力量:结合所学,城市是工商业中心,参与城市治理的主要力量是城市手工业和商人组成的行会或商会,同时基督教会仍然在城市中保留一定的影响力。

(2)发展状况:根据材料“到1851年,英国城市化率已经突破50%,英国总人口1800万,其中城市人口占52%”,得出工业人口剧增;根据材料“成排的大烟囱日夜不停地将滚滚浓烟吐向天空”得出环境污染严重;根据材料“城市中心区域已开始美化,那里开辟了宽阔的街道,旁边设有商店,街道有了照明,还成立了城市消防队”,得出基础设施不断发展完善;综上可知,工业革命促进城市化发展。调整:根据所学,英国在1835年颁布《市政法案》,确立了英国近代自治市制度。法案规定自治市政府和议会都由当地选民选举产生,地方征税所得也由自治市自主开支,但必须接受选民监督。这一时期,随着工业革命的发展,城市中人口激增,失业、贫困等社会问题使传统的社会救济方式遭遇瓶颈,各国不得不探索社会救济的新方法。例如,把城市分成若干小区,每个小区组织志愿者,负责救济的分配,并协调慈善团体和救济机构的工作,社区组织开始形成。

18.(1)原因:帝国实行中央集权统治,政局稳定;国内工商业经济的恢复和发展;控制了东西方的主要商道;帝国政府对商业的重视和扶植;伊斯兰教文化的影响。

(2)作用:保存并传播了西方古典文化;为欧洲的文艺复兴提供了思想文化来源;推动了世界科学的发展;成为东西方文化交流的桥梁,促进了东西方文化的交流。

【详解】(1)原因:根据材料“阿拉伯人建立起地跨亚、非、欧三洲的大帝国,结束了这些地区长期的混乱局面”“它强大的中央集权统治保证了国内外贸易活动的正常进行。”可知,实行中央集权统治,政局稳定;根据材料“促进了工农业的恢复和发展,为商品生产和商旅往来提供了条件。”可知,国内工商业经济的恢复和发展;根据材料“这个帝国不仅控制了东西方的主要商道,取得了在东西方贸易中的决定性优势”可知,控制了东西方的主要商道;根据材料“帝国政府把商业看作国家税收的重要来源,大力保护商业活动,统一货币。”可知,帝国政府对商业的重视和扶植;根据材料“阿拉伯帝国是政教合一的国家,伊斯兰教认为商业是真主喜爱的事业。”可知,伊斯兰教文化的影响。

(2)作用:根据材料“大批阿拉伯的研究者翻译、注释了古希腊、印度和罗马的著作,使人类古典文明的辉煌成果得以继承。”可知,保存并传播了西方古典文化;根据材料“这些翻译著作还引发了欧洲的文艺复兴运动。”可知,为欧洲的文艺复兴提供了思想文化来源;根据材料“阿拉伯人不但善于吸收其他文化,而且还在钻研的基础上加以发展,在数学、天文学、医学、物理学、化学、建筑学、文学、地理等领域,都取得了巨大成就。”可知,推动了世界科学的发展;根据材料“阿拉伯人把古印度、中国文化成就介绍到西方,又把阿拉伯的天文医学知识和伊斯兰教传播到中国等东方国家,这对于东西方文化的交流起到了很大的促进作用。”可知,成为东西方文化交流的桥梁,促进了东西方文化的交流。

19.(1)同:都强调要遵守法律;都认为法律应当简单明确;都主张法律应与道德相结合,异:西方法治反对人治,古代中国法治是为维护君权统治而产生的,旨在维护人治:西方法治观转化为实践,取得较大成绩,中国法治观多停留在理论层面。

(2)基本特点:涉及内容广泛:以限制王权为主:重视保护臣民的基本权利:影响深远。

(3)认识:借鉴古今中外法制建设的经验:法制建设要以人为本:法制建设要从中国具体国情出发

【详解】(1)同:据材料“中国古代法家学者提出了系统的法治观。亚里士多德明确指出……已成立的法律获得普遍的服从”可知,都强调要遵守法律;据材料“罗马人则以实践者的姿态走进法治,视平等为法治要件之一;……韩非子提出‘法不阿贵,绳不绕曲’的理念,并强调法律当简明通俗”可知,都认为法律应当简单明确;据材料“罗马人则以实践者的姿态走进法治,……把道德作为良法的必备条件……儒者主张用道德原则支配法律”可知都主张法律应与道德相结合。异:据材料“亚里士多德明确指出:‘法治应当优于一人之治’……韩非子提出……并强调法律当简明通俗,以便于君主治理天下”可知,西方法治反对人治,古代中国法治是为维护君权统治而产生的,旨在维护人治;据材料“罗马人则以实践者的姿态走进法治,视平等为法治要件之一”可知,西方法治观转化为实践,取得较大成绩;据材料“韩非子提出‘法不阿贵,绳不绕曲’的理念……”可知,中国法治观多停留在理论层面。(2)基本特点:据材料“该法共63条,按照教会权利、财政,私法、行政、王室森林的顺序排列,主要部分是限制国王权力,保障国王臣属的基本权利”可知,该法涉及内容广泛;以限制王权为主;据材料“但它所蕴含的契约约来精神(权利持有人与权利受让人之间的契约)不仅逐步把英国引到民主宪政的道路上来,也成为后世多国宪政制度的坚实基石。”可知,《大宪章》逐步把英国引到民主宪政的道路上来,重视保护臣民的基本权利;影响深远。(3)认识:据材料并结合所学可从借鉴古今中外法制建设的经验;法制建设要以人为本;法制建设要从中国具体国情出发等方面回答

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

1.中世纪的西欧,市民阶层最初只注意本城市的利益,但随着工商业和国内外政治的发展,他们改变了对国家事务的冷淡态度,开始帮助国王,促进统一。这表明

A.王权的社会基础有所扩大 B.市民联合以争取城市自治

C.封建庄园制经济逐步解体 D.国王依靠市民来治理国家

2.中古时期,法国国王把铸币权授予诸侯。12世纪中期,享有铸币权的诸侯有300余人。至14世纪初,保有铸币权的诸侯30余人,15世纪只有7位诸侯留有铸币权。上述材料可以佐证法国( )

A.封君封臣制度巩固 B.封建王权不断强化

C.庄园经济快速发展 D.货币贬值日益加重

3.15世纪中期以后,俄罗斯文化更加排斥西欧,更加自鸣得意、自以为是、自我孤立,他们认为“可以想象到的最大的恶是西方的拉丁思想方式”。这主要是由于( )

A.欧洲商路和贸易中心的变迁 B.基辅罗斯国家形成

C.西欧王权与教权并立的局面 D.东正教中心的转移

4.早在公元前4世纪至公元前3世纪,玛雅人就建立了二十进位算术系统,比印度人建立的十进位计算法早了1000多年;在公元6至7世纪期间,玛雅人计算出地球公转一年为365.242天。这说明古代美洲文明( )

A.长期领先于世界其他文明 B.对世界文明发展做出重要贡献

C.已具备近代科学研究方法 D.与亚欧大陆文明存在密切交流

5.下图为11~14世纪法兰西卡佩王朝时期的王室领地示意图。该图中领地变化体现出法兰西( )

A.民族国家形成 B.封建社会衰落

C.诸侯势力扩大 D.王权不断加强

6.1075年教皇发布《教皇敕令》,激化了德意志皇帝亨利四世与教皇的矛盾。皇帝要废黜教皇,教皇则开除享利四世的教籍,所以封臣对皇帝的誓言都无效,德意志境内反对亨利四世的贵族联合起来准备推举新的国王。德皇被迫向教皇认错忏悔。这一事件发映出,当时的西欧( )

A.封建制度走向衰落 B.罗马教会教权至上

C.地方割据势力膨胀 D.王权教权长期并立

7.中古时期西欧庄园里的劳动者以农奴为主,他们一般以每周在领主的自营地上劳动三天的"义务"来换取耕种自己"份地"的"权利";此外,他们每年还须向领主缴纳一些实物和货币税。这说明中古西欧庄园( )

A.催生了早期资本主义萌芽 B.是自给自足的经济单位

C.存在严格的人身依附关系 D.具有一定基层自治色彩

8.到15世纪晚期,英格兰的都铎王朝逐渐形成了较为强大的王权,法兰西国王完成了国家统一。15世纪末,在伊比利亚半岛形成的国家有西班牙和葡萄牙。这一现象( )

A.适应了社会发展需要 B.结束了天主教会统治

C.阻碍了自治城市发展 D.导致了资产阶级革命

9.从11世纪至15世纪末,东非沿海形成了一系列商业城市。这些城市的繁荣曾使初来的西方殖民者大为惊讶。它们和同时代的中国、马六甲、安南以及缅甸的商人有频繁的贸易往来。据此可知,这一时期

A.西方文明助推了非洲进步 B.非洲侧重和亚洲经济往来

C.东非沿海取得了长足发展 D.非洲国家的内部缺乏交往

10.日本大化改新时,在中央设二官(管辖并监督八省)八省一台(监督官史的“弹正台”),各地则设国(司)、郡(司)、里(长)三级行政单位,地方官的任免权均属中央。这表明当时日本( )

A.照搬唐朝三省六部制 B.武士集团特权被取消

C.初步建立起幕府政治 D.中央集权制得以建立

11.西罗马帝国灭亡和日耳曼民族南下后,日耳曼人在西欧地区建立了法兰克王国等封建国家。496年,法兰克国王克洛维皈依基督教,赋予基督教会多项特权。756年,加洛林王朝君主丕平为酬谢教会助其掌权而将罗马周围地区交给教皇统治,建立“教皇国”,并使教会介入世俗权力。材料表明:

A.有利于欧洲逐渐形成王权与教权并立的二元政治格局

B.中世纪的欧洲教权凌驾于王权之上局面的形成

C.中世纪的欧洲教会完全受到封建王权的控制

D.中世纪的基督教会控制着西欧社会的精神生活

12.中世纪后期,西欧一些封建主在易北河、莱茵河、塞纳河一带设立了许多征税站。在当时,如果船载谷物沿塞纳河行驶200英里,花费的钱将达到所载谷物售价的一半。这可用于印证当时西欧

A.王权的进一步强化 B.封建经济的脆弱性

C.工商业的全面衰退 D.封建割据的落后性

13.为了解决三大地区(沿海地区、高原地区、亚马逊森林)产品的交换和国民的需求,印加帝国建立了物质调配制度,将剩余产品尽量纳入国家掌握,以超经济强制的手段把剩余产品按地区的不同需求进行分配。这一做法旨在

A.维持国家的统一稳定 B.服务帝国的对外扩张

C.推动各地的经济交流 D.满足人民的生活需要

14.有学者认为:“非洲和美洲虽然独立发展起自己的文明,但他们都经历了农业的产生和发展,社会分工引起的社会分化和统治阶级的产生,以及国家制度的建立。如果说东非和西非都不同程度的受到了伊斯兰教和阿拉伯人贸易的影响,则美洲印第安人完全是在当地农业革命的基础上,因征服和社会分化而进入文明时代,并建立国家的。”该学者意在说明( )

A.古代文明产生的多元性 B.人类历史发展具有统一性

C.美洲文明发展的独立性 D.非洲和美洲文明的同源性

15.赵汝适(1170—1231年)在其所著的《诸番志》中写道:“层拔国(桑给巴尔),……产象牙、生金、龙涎、黄檀香。每岁胡茶辣国(印度古国名)及大食(阿拉伯帝国)边海等处发船贩易,以白布、瓷器、赤铜、红吉贝为货。”据此可知,当时桑给巴尔

A.建立了强大的帝国 B.以发展手工业为主

C.尚未进入奴隶社会 D.对外贸易较为发达

二、材料分析题

16.阅读材料,回答问题。

材料一 12世纪到13世纪期间,欧洲的城市以惊人的速度发展起来,不但数量增多,规模也迅速扩大。这显示出中世纪欧洲经济的发展和治安的改善。城市容纳了法院(包括市政法院)、医院、宗教团体或行业协会之类的兄弟会等组织机构。此外,大多数城市除了“中产阶级”或“市民”之外,还生活着数量相对较多的神职人员,这些神职人员要么服务于市民的需求,要么在男女修道院中过着与世隔绝的生活。在波兰,除了早已出现的450座城市外,1450年到1550年间又增加了约200座新城市;意大利北部以及低地国家拥有当时最密集的城镇网络。但即便在那里,城市居民占总人口的比例依旧相当小,不到总人口的15%。1500年,只有6%的欧洲人居住在人口超过1万的城镇。在德意志邦国,3000座城镇中只有约200座人口超过1万。

材料二 欧洲人口在1000年到1300年间差不多翻了一番。但是到14世纪早期,人口又开始下滑,主要原因大约是疾病(黑死病)的蔓延,14世纪后,欧洲人口缓慢地恢复到原先的水平,然后开始增长,但饥荒、疾病和战争依旧时不时地阻碍人口的增长。然而,在欧洲大陆,特别是在地中海沿岸和西北欧,贸易及制造业发展迅速。城市的规模愈发扩大,商人们也变得愈发富有。在每个国家,商人阶级都变得重要起来。许多西欧城市中商界精英不断增长的财富显示出他们的发展相对不需要依附土地贵族。1350年到1450年间,法兰西、西班牙、英格兰、苏格兰,丹麦、挪威,瑞典和匈牙利的统治者纷纷加强君主统治,在全国范围内扩大自身影响力,同时减封建贵族和教会权力机构的土地。伊比利亚半岛的两个国家卡斯蒂利亚和阿拉贡,1469年因女王伊莎贝拉和国王斐迪南联姻而统一,至此现代的西班牙和葡萄牙已初步形成。

——以上材料均摘编自(美)约翰·梅里曼《欧洲现代史:从文艺复兴到现代》

(1)根据材料并结合所学知识,概括中世纪欧洲城市的主要特征,并简要分析12-13世纪欧洲城市发展的主要原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出中世纪晚期欧洲社会出现的新变化,并概括这些变化对欧洲历史产生的影响。

17.阅读材料,回答问题。

材料一 中世纪商业的兴起,是城市能够在封建庄园制度的环境中复苏的关键,使得商人的力量日益壮大起来,正是他们领导斗争,城市才从封建领主那里争取到了自治权。古典城市文明的传统主要体现在中世纪城市的政治与社会制度之中,在意大利的城市中反映的最为明显,由选举产生的市政长官被称为“执政官”,这个称号本来是罗马国家最高行政长官的名称。11世纪后期起,意大利城市普遍开始设置执政官,它不仅是一个官职,而且还是完全意义上的自我统治的象征。

——摘编自黄洋《欧洲中世纪城市的兴起与市民社会的形成》

材料二 到1851年,英国城市化率已经突破50%,英国总人口1800万,其中城市人口占52%,城市中人口10万以上的城市有10个,法国仅5个。以棉纺织中心曼彻斯特为例,工业革命前,这里人口仅在1万人左右,仅有几条又脏又暗的街道,没有市政机关,也无权选派议会议员。1786年阿克菜特纱厂在此创办,仅过15年后,该地已经建成50家纱厂,成排的大烟囱日夜不停地将滚滚浓烟吐向天空。同时,城市中心区域已开始美化,那里开辟了宽阔的街道,旁边设有商店,街道有了照明,还成立了城市消防队。

——摘编自王斯德《大学世界史》

(1)根据材料一,概括中世纪西欧城市自治的主要原因。结合所学,指出当时参与城市治理的主要力量。

(2)根据材料二,指出工业革命后英国城市发展状况。结合所学,简析工业革命时期,英国在城市治理方面的调整。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一 通过一百多年的征服,阿拉伯人建立起地跨亚、非、欧三洲的大帝国,结来了这些地区长期的混乱局面,促进了工农业的恢复和发展,为商品生产和商旅往来提供了条件。这个帝国不仅控制了东西方的主要商道,取得了在东西方贸易中的决定性优势,而且以它强大的中央集权统治保证了国内外贸易活动的正常进行。阿拉伯帝国是政教合一的国家,伊新兰教认为商业是真主喜爱的事业。帝国政府把商业看作国家税收的重要来源,大力保护商业活动,统一货币。

——摘编自戴小江《阿拉伯帝国商业繁荣的原因》

材料二 阿拉伯文化对世界文化发展的推动作用是巨大的。9世纪初兴起的“百年翻译运动”是翻译史上的伟大工程,大批阿拉伯的研究者翻译、注释了古希腊、印度和罗马的著作,使人类古典文明的辉煌成果得以继承。这些翻译著作还引发了欧洲的文艺复兴运动。阿拉伯人不但善于吸收其他文化,而且还在钻研的基础上加以发展,在数学、天文学、医学、物理学、化学、建筑学、文学、地理等领域,都取得了巨大成就。阿拉伯人把古印度、中国文化成就介绍到西方,又把阿拉伯的天文医学知识和伊斯兰教传播到中国等东方国家,这对于东西方文化的交流起到了很大的促进作用。

——摘编自哈力木杜山艾力《浅析阿拉伯文化的历史渊源和对世界文化的贡献》

(1)根据材料一,概括阿拉伯帝国商业繁荣的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,简要说明阿拉伯文化对世界文化发展的推动作用。

19.阅读材料,完成下列要求。

材料一 法治是由若干要件组成的集合概念。西方古希腊、古罗马时期法家学者们对法治进行了初步探讨,取得巨大成就。中国古代法家学者提出了系统的法治观。亚里士多德明确指出:“法治应当优于一人之治”,“已成立的法律获得普遍的服从”。罗马人则以实践者的姿态走进法治,视平等为法治要件之一.把道德作为良法的必备条件,后又加入神的旨意、自然规律等。西方法学家使法治理论很好地转化为实践。韩非子提出“法不阿贵,绳不绕曲”的理念,并强调法律当简明通俗,以便于君主治理天下。儒者主张用道德原则支配法律。由于皇权至上,古代中国法活在与人治的博弈中一直处于绝对劣势。

——摘编自李天吴(西方法治观与中国古代法治观的核理与比较》

材料二 13世纪初,贵族集团发起了反对英王约翰的武装起义,并迫使国王于1215年签署(大宪章》。该法共63条,按照教会权利、财政,私法、行政、王室森林的顺序排列,主要部分是限制国王权力,保障国王臣属的基本权利。《大宪章》虽被后代国王多次删改,地住与作用在不同时期有所变化,但它所蕴含的契约约来精神(权利持有人与权利受让人之间的契约)不仅逐步把英国引到民主宪政的道路上来,也成为后世多国宪政制度的坚实基石。

——摘编自居正《论英国(大宪章)的发展历程及影响》

材料三 改革开放40年里,中国法治建设进入了从恢复重建到持续发展,进而形成中国特色社会主义法治新的发展阶段。法治成为改革开放和社会主义现代化建设的重要保障。特别是中共十八大之后,建设社会主义法治国家成为我国现代化建设有机统一的整体。

——摘编自阮洁《现代化进程中的新中国法治建设》

(1)根据材料,指出古代中国法治观与西方法治观的异同。

(2)根据材料二,概括英国《大宪章》的基本特点。

(3)根据材料一,二、三并结合所学知识,谈谈你对改革开放以来我国社会主义法治建设的认识。

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

参考答案:

1.A

【详解】根据“市民阶层最初只注意本城市的利益,但随着工商业和国内外政治的发展,他们改变了对国家事务的冷淡态度,开始帮助国王,促进统一”可得出市民阶层也成为了支持王权的重要阶级力量,反映出王权的社会基础有所扩大,A项正确;材料没有体现自治,排除B项;材料没有体现庄园的瓦解,排除C项;材料只体现市民对王权的支持,并不能反映国王依赖市民治理国家,排除D项。故选A项。

2.B

【详解】从材料可知,法国国王将铸币权从地方收归到中央,说明的是封建王权不断强化,B项正确;封君封臣制逐步走向瓦解,排除A项;材料与庄园经济发展无关,排除C项;货币贬值与新航路开辟有关,排除D项。故选B项。

3.D

【详解】中世纪宗教文化对社会影响巨大,而当时东正教与罗马天主教对立,1453年后,拜占庭帝国灭亡,东正教的中心转移到俄罗斯,导致俄罗斯文化日益与西欧天主教文化圈形成文化对立局面,D项正确;欧洲商路和贸易中心的转移是在新航路开辟后,排除A项;基辅罗斯国家在15世纪前已经形成,排除B项;西欧王权与教权并立的局面与俄罗斯文化对西欧的排斥无直接关联,排除C项。故选D项。

4.B

【详解】根据材料可知,玛雅人建立二十进位算术系统并计算出地球公转时间,这些反映出美洲对世界文明的贡献,B项正确;材料仅显示了玛雅人的二十进位算术系统比印度人的十进位计算法早,并未与其他文明进行对比,排除A项;根据所学知识可知,此时的美洲文明未具备近代科学研究法,排除C项;材料体现不出美洲文明与亚欧大陆文明存在密切交流,排除D项。故选B项。

5.D

【详解】通过观察图例和整幅地图,结合所学知识可知,11~14世纪,法兰西卡佩王朝的王室领地从巴黎周边发展到现在法国的大部分地区,扩大了数倍,反映出法兰西王权的不断加强,D项正确;仅有王室控制领地的增多,不能说明法兰西民族国家的形成,排除A项;封建社会衰落与国王直接控制的领地增多不符,排除B项;材料中体现的并非诸侯势力的扩大,排除C项。故选D项。

6.B

【详解】根据材料可知,在教权与皇权的斗争中,教权最终占据上风,可见西欧时期的教会具有重要地位,教权高于皇权,B项正确;中世纪是西欧封建制度发展阶段,排除A项;地方割据势力在材料中无从体现,排除C项;材料主旨是王权与教权的斗争,不是长期并存,排除D项。故选B项。

7.C

【详解】根据材料“每周在领主的‘自营地’上劳动三天””每年还须向领主缴纳一些实物货币税”并结合所学知识可知,中古西欧农奴是封建领主的从属,人身依附于其领主,C项正确;早期资本主义萌芽诞生于中世纪的西欧城市,排除A项;材料体现的是农奴对领主的人身依附,没有体现自给自足,排除B项;材料体现的是农奴对领主的人身依附,没有自治色彩,排除D项。故选C项。

8.A

【详解】根据材料并结合所学可知,中古中后期,随着社会环境逐渐稳定,经济增长,西欧各国王权有不同程度的加强。到15世纪晚期,英格兰的都铎王朝逐渐形成了较为强大的王权,法兰西国王完成了国家统一。15世纪末,在伊比利亚半岛形成的国家有西班牙和葡萄牙。这一现象适应了社会发展需要,这些王国为西欧民族国家的发展奠定了基础,A项正确;15世纪王权的加强并未结束天主教会统治,排除B项;王权的加强一定程度上促进了自治城市的发展,排除C项;资产阶级革命发生在17、18世纪,王权的加强并未导致资产阶级革命,排除D项。故选A项。

9.C

【详解】依据材料“从11世纪至15世纪末,东非沿海形成了一系列商业城市”“它们和同时代的中国、马六甲、安南以及缅甸的商人有频繁的贸易往来”,可知这一时期非洲和亚洲国家之间有着经济的往来,东非沿海取得了长足发展,B项正确;“助推”表述错误,排除A项;“侧重”表述错误,排除B项;“缺乏交往”表述错误,排除D项。故选B项。

10.D

【详解】大化改新时,建立起一整套中央到地方的行政管理体系,将地方官的任免权收归到中央,表明当时日本中央集权制得以建立,D项正确;日本大化改新并未“照搬”唐朝三省六部制,排除A项;武士集团特权被取消是在日本明治维新时期,排除B项;直到12世纪末,日本才初步建立起幕府政治,排除C项。故选D项。

11.A

【详解】依据材料“法兰克国王克洛维皈依基督教,赋予基督教会多项特权”“加洛林王朝君主丕平为酬谢教会助其掌权而将罗马周围地区交给教皇统治”,可以看出,世俗王权与教权并立,相互依赖,有利于欧洲逐渐形成王权与教权并立的二元政治格局,A项正确;材料未涉及教权凌驾于王权之上,排除B项;“完全”表述错误,排除C项;材料未涉及基督教会控制着西欧社会的精神生活,排除D项。故选A项。

12.D

【详解】根据“中世纪后期,西欧一些封建主在易北河、莱茵河、塞纳河一带设立了许多征税站”可得出中世纪的西欧地方割据严重,没有形成统一的市场,因此各地都征收赋税,不利于经济的发展,体现出割据的落后性,D项正确;材料与王权无关,排除A项;材料不能体现经济的脆弱,排除B项;C项太绝对,排除C项。故选D项。

13.A

【详解】根据材料“印加帝国建立了物质调配制度,将剩余产品尽量纳入国家掌握,以超经济强制的手段把剩余产品按地区的不同需求进行分配”可知,物质调配制度将剩余产品分配的权力掌握在国家手中,这有利于维持国家的统一稳定,巩固统治,A项正确;物质调配制度按照不同地区需求调配物资,并非“服务帝国的对外扩张”,排除B项;物质调配制度按照不同地区需求调配物资,客观上推动各地的经济交流,但这并非政府的根本目的,排除C项;印加帝国建立物质调配制度的根本目的是巩固统治,并非满足人民的生活需要,排除D项。故选A项。

14.B

【详解】根据材料“非洲和美洲虽然独立发展起自己的文明,但他们都经历了农业的产生和发展,社会分工引起的社会分化和统治阶级的产生,以及国家制度的建立”可知,非洲和美洲都经历了农业的产生和发展,并建立国家制度,说明非洲和美洲发展具有统一性,B项正确;材料内容主要体现了非洲和美洲地区历史发展的特征,没有体现古代文明产生的多元性问题,排除A项;材料内容主要强调了非洲和美洲文明的统一性,而非强调美洲文明的独立性,排除C项;材料内容强调了非洲和美洲文明历史发展的统一性,没有体现其根源,无法得出两者文明的同源性相关的结论,排除D项。故选B项。

15.D

【详解】材料反映了桑给巴尔与印度、阿拉伯帝国等进行贸易往来,说明其对外贸易高度较为发达,D项正确;材料不能说明桑给巴尔是帝国,排除A项;材料中桑给巴尔的贸易品是初级品,说明并非以发展手工业为主,排除B项;材料无法说明桑给巴尔尚未进入奴隶社会,排除C项。故选D项。

16.(1)主要特征:发展速度快,数量多,规模大;城市人口较少,但组织机构众多;主要由市民和神职人员组成。(任意2点)

主要原因:西欧封建社会走向稳定,社会治安得到改善;封建经济获得发展;工商业逐渐复兴和繁荣。(任意2点)

(2)新变化:人口得到恢复并缓慢增长;工商业发展迅速;城市规模越来越大;商人阶层的力量不断增强;君主统治得到强化,现代国家的雏形开始出现。(任意3点)

历史影响:促进了工商业阶层的兴起,有利于西欧社会经济的繁荣和稳定;促进了现代国家的形成和发展;为欧洲近代的资本主义萌芽创造了条件,促进了西欧社会经济的转型,也为现代欧洲的诞生奠定了基础。(任意2点)

【详解】(1)特征:依据材料“欧洲的城市以惊人的速度发展起来,不但数量增多,规模也迅速扩大”,得出发展速度快,数量多,规模大;依据材料“城市居民占总人口的比例依旧相当小”,“城市容纳了法院(包括市政法院)、医院、宗教团体或行业协会之类的兄弟会等组织机构”,得出城市人口较少,但组织机构众多;依据材料“还生活着数量相对较多的神职人员,这些神职人员要么服务于市民的需求,要么在男女修道院中过着与世隔绝的生活”,得出主要由市民和神职人员组成。

原因:从西欧政治状况分析,得出西欧封建社会走向稳定,社会治安得到改善;从西欧经济的发展,得出封建经济获得发展;从城市工商业发展角度分析,得出工商业逐渐复兴和繁荣。

(2)新变化:依据材料“14世纪后,欧洲人口缓慢地恢复到原先的水平,然后开始增长”,得出人口得到恢复并缓慢增长;依据材料“在欧洲大陆,特别是在地中海沿岸和西北欧,贸易及制造业发展迅速”,得出工商业发展迅速;依据材料“城市的规模愈发扩大,商人们也变得愈发富有”,得出城市规模越来越大;依据材料“在每个国家,商人阶级都变得重要起来。许多西欧城市中商界精英不断增长的财富显示出他们的发展相对不需要依附土地贵族”,得出商人阶层的力量不断增强;依据材料“1350年到1450年间,法兰西、西班牙、英格兰、苏格兰,丹麦、挪威,瑞典和匈牙利的统治者纷纷加强君主统治,在全国范围内扩大自身影响力,同时减封建贵族和教会权力机构的土地”,得出君主统治得到强化,现代国家的雏形开始出现。

历史影响:从西欧经济的发展角度分析,得出促进了工商业阶层的兴起,有利于西欧社会经济的繁荣和稳定;从现代国家的发展角度分析,得出促进了现代国家的形成和发展;从社会转型角度分析,得出为欧洲近代的资本主义萌芽创造了条件,促进了西欧社会经济的转型,也为现代欧洲的诞生奠定了基础。

17.(1)原因:城市商业兴起与繁荣;市民(或商人)长期斗争;希腊罗马城市文明的传统。

主要力量:城市手工业和商人组成的行会或商会,基督教会。

(2)发展状况:工业人口剧增;环境污染严重;基础设施不断发展完善;工业革命促进城市化发展。(任意3点即可)

调整:颁布法律,确立英国近代自治市制度;以社区组织形式探索社会救济新方法。

【详解】(1)原因:根据材料“中世纪商业的兴起,是城市能够在封建庄园制度的环境中复苏的关键”,得出城市商业兴起与繁荣;根据材料“商人的力量日益壮大起来,正是他们领导斗争,城市才从封建领主那里争取到了自治权”,得出市民(或商人)长期斗争;根据材料“古典城市文明的传统主要体现在中世纪城市的政治与社会制度之中”,得出希腊罗马城市文明的传统。主要力量:结合所学,城市是工商业中心,参与城市治理的主要力量是城市手工业和商人组成的行会或商会,同时基督教会仍然在城市中保留一定的影响力。

(2)发展状况:根据材料“到1851年,英国城市化率已经突破50%,英国总人口1800万,其中城市人口占52%”,得出工业人口剧增;根据材料“成排的大烟囱日夜不停地将滚滚浓烟吐向天空”得出环境污染严重;根据材料“城市中心区域已开始美化,那里开辟了宽阔的街道,旁边设有商店,街道有了照明,还成立了城市消防队”,得出基础设施不断发展完善;综上可知,工业革命促进城市化发展。调整:根据所学,英国在1835年颁布《市政法案》,确立了英国近代自治市制度。法案规定自治市政府和议会都由当地选民选举产生,地方征税所得也由自治市自主开支,但必须接受选民监督。这一时期,随着工业革命的发展,城市中人口激增,失业、贫困等社会问题使传统的社会救济方式遭遇瓶颈,各国不得不探索社会救济的新方法。例如,把城市分成若干小区,每个小区组织志愿者,负责救济的分配,并协调慈善团体和救济机构的工作,社区组织开始形成。

18.(1)原因:帝国实行中央集权统治,政局稳定;国内工商业经济的恢复和发展;控制了东西方的主要商道;帝国政府对商业的重视和扶植;伊斯兰教文化的影响。

(2)作用:保存并传播了西方古典文化;为欧洲的文艺复兴提供了思想文化来源;推动了世界科学的发展;成为东西方文化交流的桥梁,促进了东西方文化的交流。

【详解】(1)原因:根据材料“阿拉伯人建立起地跨亚、非、欧三洲的大帝国,结束了这些地区长期的混乱局面”“它强大的中央集权统治保证了国内外贸易活动的正常进行。”可知,实行中央集权统治,政局稳定;根据材料“促进了工农业的恢复和发展,为商品生产和商旅往来提供了条件。”可知,国内工商业经济的恢复和发展;根据材料“这个帝国不仅控制了东西方的主要商道,取得了在东西方贸易中的决定性优势”可知,控制了东西方的主要商道;根据材料“帝国政府把商业看作国家税收的重要来源,大力保护商业活动,统一货币。”可知,帝国政府对商业的重视和扶植;根据材料“阿拉伯帝国是政教合一的国家,伊斯兰教认为商业是真主喜爱的事业。”可知,伊斯兰教文化的影响。

(2)作用:根据材料“大批阿拉伯的研究者翻译、注释了古希腊、印度和罗马的著作,使人类古典文明的辉煌成果得以继承。”可知,保存并传播了西方古典文化;根据材料“这些翻译著作还引发了欧洲的文艺复兴运动。”可知,为欧洲的文艺复兴提供了思想文化来源;根据材料“阿拉伯人不但善于吸收其他文化,而且还在钻研的基础上加以发展,在数学、天文学、医学、物理学、化学、建筑学、文学、地理等领域,都取得了巨大成就。”可知,推动了世界科学的发展;根据材料“阿拉伯人把古印度、中国文化成就介绍到西方,又把阿拉伯的天文医学知识和伊斯兰教传播到中国等东方国家,这对于东西方文化的交流起到了很大的促进作用。”可知,成为东西方文化交流的桥梁,促进了东西方文化的交流。

19.(1)同:都强调要遵守法律;都认为法律应当简单明确;都主张法律应与道德相结合,异:西方法治反对人治,古代中国法治是为维护君权统治而产生的,旨在维护人治:西方法治观转化为实践,取得较大成绩,中国法治观多停留在理论层面。

(2)基本特点:涉及内容广泛:以限制王权为主:重视保护臣民的基本权利:影响深远。

(3)认识:借鉴古今中外法制建设的经验:法制建设要以人为本:法制建设要从中国具体国情出发

【详解】(1)同:据材料“中国古代法家学者提出了系统的法治观。亚里士多德明确指出……已成立的法律获得普遍的服从”可知,都强调要遵守法律;据材料“罗马人则以实践者的姿态走进法治,视平等为法治要件之一;……韩非子提出‘法不阿贵,绳不绕曲’的理念,并强调法律当简明通俗”可知,都认为法律应当简单明确;据材料“罗马人则以实践者的姿态走进法治,……把道德作为良法的必备条件……儒者主张用道德原则支配法律”可知都主张法律应与道德相结合。异:据材料“亚里士多德明确指出:‘法治应当优于一人之治’……韩非子提出……并强调法律当简明通俗,以便于君主治理天下”可知,西方法治反对人治,古代中国法治是为维护君权统治而产生的,旨在维护人治;据材料“罗马人则以实践者的姿态走进法治,视平等为法治要件之一”可知,西方法治观转化为实践,取得较大成绩;据材料“韩非子提出‘法不阿贵,绳不绕曲’的理念……”可知,中国法治观多停留在理论层面。(2)基本特点:据材料“该法共63条,按照教会权利、财政,私法、行政、王室森林的顺序排列,主要部分是限制国王权力,保障国王臣属的基本权利”可知,该法涉及内容广泛;以限制王权为主;据材料“但它所蕴含的契约约来精神(权利持有人与权利受让人之间的契约)不仅逐步把英国引到民主宪政的道路上来,也成为后世多国宪政制度的坚实基石。”可知,《大宪章》逐步把英国引到民主宪政的道路上来,重视保护臣民的基本权利;影响深远。(3)认识:据材料并结合所学可从借鉴古今中外法制建设的经验;法制建设要以人为本;法制建设要从中国具体国情出发等方面回答

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体