统编版(2019)选必2 第六单元 医疗与公共卫生 单元测试(含答案)

文档属性

| 名称 | 统编版(2019)选必2 第六单元 医疗与公共卫生 单元测试(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 410.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-04-04 19:48:07 | ||

图片预览

文档简介

第六单元 医疗与公共卫生 练习 高中历史统编版(2019)选择性必修二

一、单选题

1.1928年,针对染坊及制革厂“所用制染药质随即与水混合,城市河道浅狭尤易沉淀”的问题,浙江省民政厅下令“各市县长严于取缔染坊及制革厂,限令迁移至距离城市较远、河道宽广处所”。这说明浙江省政府( )

A.压制民族工业的发展 B.着力应对民族危机

C.强化城市基础设施建设 D.重视公共卫生问题

2.如表反映了15—18世纪英国户籍制度的发展变化。据此可知,英国的户籍制度

年 代 历史事件

1495年 亨利七世法令:不列颠臣民以家庭为单位,向各区主教汇报户主、配偶,子女情况,主教登记在册。

1593年 伊丽莎白一世法令:由治安官管理户籍,调查居民职业,惩罚懒惰者,救济贫民。

1785年 议会法案:不列颠臣民可在国内自由迁徙,不再惩罚流民,经议会许可征税,救济贫民和失生者。

①以法律方式加以确立 ②标志现代基层管理制度确立

③促进社会稳定和发展 ④管理部门由教会转向政府A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

3.(原创题)不少历史学家认为,纵然历史存在必然性,但是突如其来的疫病爆发也会对历史发展产生巨大影响。以下不能说明此观点的历史事件是( )

A.伯罗奔尼撒战争 B.秦朝的速亡

C.亚历山大帝国的瓦解 D.明朝的灭亡

4.有学者谈到,中国在公元后的两个世纪里多次出现遍传南北的大瘟疫,死人无数。在此背景下,终于出现了“实为中国医学史上划时代的作品”。这部作品应该是

A.《黄帝内经》

B.《伤寒杂病论》

C.《本草纲目》

D.《天下郡国利病书》

5.疫病指由细菌、病毒等强烈致病性微生物感染人体而引起的急性传染病,人类曾经饱受疫病的折磨。人类改变了对细菌传染束手无策状态的发现是

A.牛痘接种法 B.巴氏灭菌法 C.青霉素 D.青蒿素

6.1965年,某报刊发表评论:“它的实现标志着人类在认识生命、探索生命奥秘的征途中迈出了关键性的一步,促进了生命科学的发展,开辟了人工合成蛋白质的时代。”这是指

A.断肢再植手术 B.针刺麻醉 C.人工合成牛胰岛素 D.试管婴儿

7.农村合作医疗是由群众集资、采取预付医疗保险金的形式,解决群众基本医疗保健问题的一种医疗保健制度。世界卫生组织等的考察报告中指出:“中国农村实行的合作医疗制度,是发展中国家群众解决卫生经费的唯一范例。”这一制度

A.一定程度上减轻了国家的财政负担 B.适应中国国情但难以在世界范围内推广

C.在全国整齐划一的模式下进行 D.随国家经济实力的提高而被废止

8.德国是世界上最早以社会立法实施社会保障制度的国家。于1883年、1884年、1889年分别颁布了《医疗保险法》《工伤事故保险法》《老龄和残疾保险法》。材料反映了德国

A.消除了贫富差距 B.适应了经济发展的需要

C.否定了自由资本主义原则 D.推动了企业自觉科技创新

9.1817年,邱熺编著的《引痘略》(下图)是中国第一部记述牛痘并介绍接种牛痘疫苗技术的专著。他借用传统医学理论引进西洋医疗技术大获成功,由此开启了中西医学文化交融的源头。邱熺获得成功的有利客观因素是

A.邱熺的开拓进取精神 B.西学东渐的影响

C.政府开明的对外政策 D.洋务运动的推动

10.汉代张仲景不仅发展了《黄帝内经》的理论,突出了饮食的调养及预防作用,开创了药物与食物相结合治疗重病、急症的先例,而且记载了食疗的禁忌,及应注意的饮食卫生。据此可知( )

A.中国古代医学家对药物性能功用的认识 B.确立了古代中医药食同源的标准化体系

C.药物和食品相互渗透为历代中医所接受 D.为中医药食同源养生保健理论奠定基础

11.20世纪初上海广智书局出版的《最近卫生学》一书提出,“夫欲保国,必先强种,而强种之术,舍人人自解卫生,自能卫生,其道无由。吾国自医学失传,卫生一事,阙而不讲,此国民体格所以日趋于弱也。”书中观点意在( )

A.说明建立完善医疗体系的重要性 B.大力宣传国家卫生防疫基本常识

C.强调卫生之事应该与救国相结合 D.督促政府积极开展卫生防疫工作

12.1960年,卫生部在《关于全国西医学习中医经验交流座谈会情况的报告》中指出,“不少疑难病症如晚期血吸虫病、流行性乙型脑炎、聋哑、再生障碍性贫血等,经过中西医结合治疗,也有显著的效果,其中有一些的治疗效果已高于国际先进水平”。这给我们的直接启示是( )

A.坚持国家建构疾病防治体系 B.弘扬中国优秀传统文化

C.不同科技文化交流取长补短 D.西医学习中医才能发展

13.2022年新冠奥密克戎肆虐依旧,各国先后出台了多种措施遏制疫情,除了规定社交距离和鼓励居家办公外,还宣传和鼓励新冠疫苗以及加强针的接种工作。经过多轮疫情,世界各地疫苗研发工作也有条不紊地进行。这表明

A.全世界联合发展卫生事业 B.医疗保障制度逐渐得到完善

C.公共卫生事业得到了重视 D.环境污染现象引起各国重视

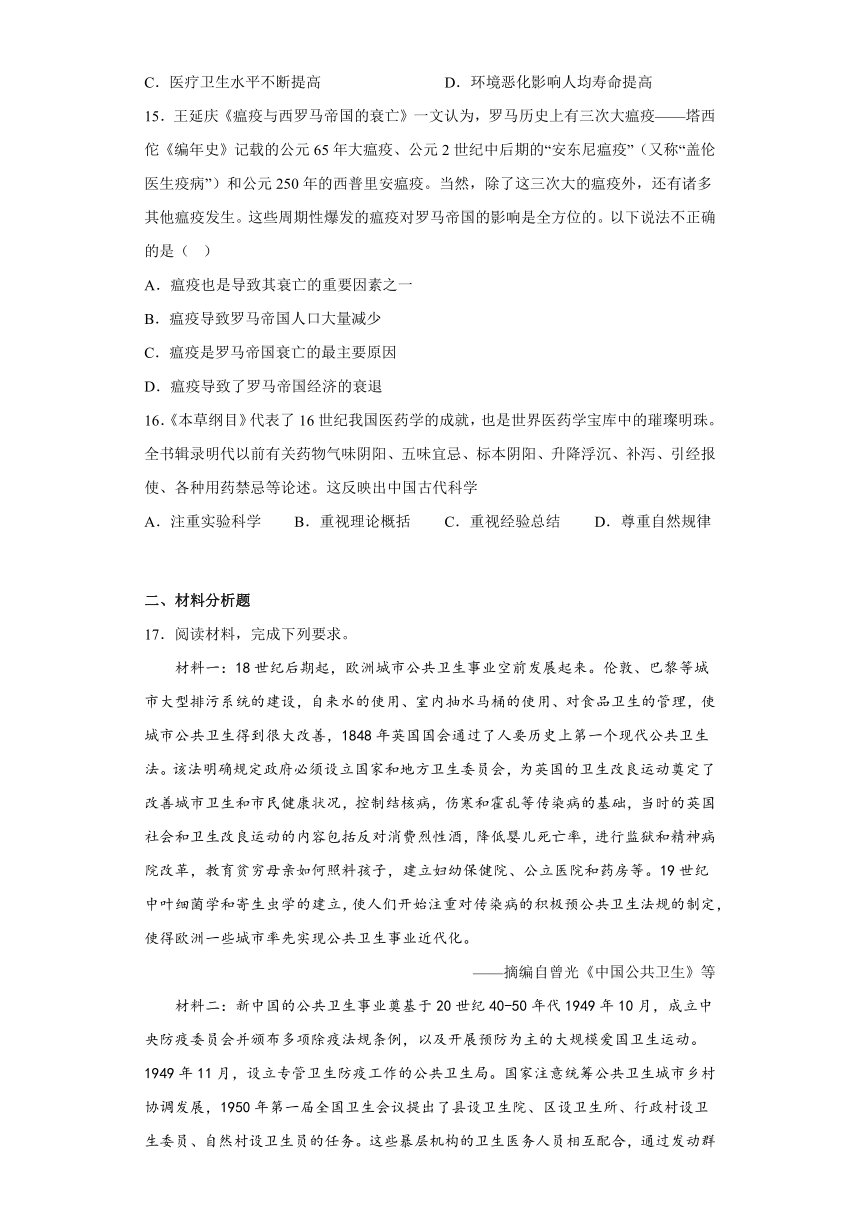

14.下图是旧中国和改革开放之后中国人均寿命的变化情况。据此可以得出新中国改革开放以来

A.对外开放决定身心健康 B.人民文明素养得到不断提升

C.医疗卫生水平不断提高 D.环境恶化影响人均寿命提高

15.王延庆《瘟疫与西罗马帝国的衰亡》一文认为,罗马历史上有三次大瘟疫——塔西佗《编年史》记载的公元65年大瘟疫、公元2世纪中后期的“安东尼瘟疫”(又称“盖伦医生疫病”)和公元250年的西普里安瘟疫。当然,除了这三次大的瘟疫外,还有诸多其他瘟疫发生。这些周期性爆发的瘟疫对罗马帝国的影响是全方位的。以下说法不正确的是( )

A.瘟疫也是导致其衰亡的重要因素之一

B.瘟疫导致罗马帝国人口大量减少

C.瘟疫是罗马帝国衰亡的最主要原因

D.瘟疫导致了罗马帝国经济的衰退

16.《本草纲目》代表了16世纪我国医药学的成就,也是世界医药学宝库中的璀璨明珠。全书辑录明代以前有关药物气味阴阳、五味宜忌、标本阴阳、升降浮沉、补泻、引经报使、各种用药禁忌等论述。这反映出中国古代科学

A.注重实验科学 B.重视理论概括 C.重视经验总结 D.尊重自然规律

二、材料分析题

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一:18世纪后期起,欧洲城市公共卫生事业空前发展起来。伦敦、巴黎等城市大型排污系统的建设,自来水的使用、室内抽水马桶的使用、对食品卫生的管理,使城市公共卫生得到很大改善,1848年英国国会通过了人要历史上第一个现代公共卫生法。该法明确规定政府必须设立国家和地方卫生委员会,为英国的卫生改良运动奠定了改善城市卫生和市民健康状况,控制结核病,伤寒和霍乱等传染病的基础,当时的英国社会和卫生改良运动的内容包括反对消费烈性酒,降低婴儿死亡率,进行监狱和精神病院改革,教育贫穷母亲如何照料孩子,建立妇幼保健院、公立医院和药房等。19世纪中叶细菌学和寄生虫学的建立,使人们开始注重对传染病的积极预公共卫生法规的制定,使得欧洲一些城市率先实现公共卫生事业近代化。

——摘编自曾光《中国公共卫生》等

材料二:新中国的公共卫生事业奠基于20世纪40-50年代1949年10月,成立中央防疫委员会并颁布多项除疫法规条例,以及开展预防为主的大规模爱国卫生运动。1949年11月,设立专管卫生防疫工作的公共卫生局。国家注意统筹公共卫生城市乡村协调发展,1950年第一届全国卫生会议提出了县设卫生院、区设卫生所、行政村设卫生委员、自然村设卫生员的任务。这些暴层机构的卫生医务人员相互配合,通过发动群众开展公共卫生运动,成功执行公共卫生计划。建国初期,西医人才少又都集中在城市,而数量在十倍以上的中医大夫们活跃于乡村与域市中,为了更好的服务人民群众,中西医结合成为新中国卫生医疗系统组织的指导方针之一。通过努力,我国逐步组建了卫生防疫、地方病控制、妇动保健等比较完整的公共卫生机构体系。新中国在公共卫生事业的成统和经验被世界卫生组织登为“以最少投入获得了最大健康欢益”的“中国模式”,并在世界其他国家宣传和推广。

——摘编自胡克夫《新中国社会主又卫生事业和防体系的创立与发展》等

(1)根据材料与所学知识,概括中欲公共卫生事业发展的相似之处,并简析中欧重视公共卫生事业的影响。

(2)根据材料,与英国等西方国家相比,概括新中国公共卫生事业发展的特点,结合所学,指出新中国公共卫生得以形成“中国模式”的优势。

18.阅读材料,回答下列问题。

材料一 宋王朝是我国医学教育发展的一个重要阶段。在宋代,医学教育事业空前发展。政府为了改变医生“流品不高,士人所耻”局面,设立太医局(中央医学校),规定局判(领导)须由“知医事者为之”,医学校的各种待遇均“仿太学立法”,医学教育首次纳入官学体系。此后儒医不断增多,推动了医学理论和医技的必展和提高。宋政府注重医学典籍的整理编纂。先后编纂了《太平圣惠方》、《圣济总录》、增补改订出了《新修本草》等药书,建立本草学。此外还修补了唐以来的明堂图,铸造了人体图模型铜人,出版了《新铸铜人腧穴针炙图经》。太医局设立三个医学专业:方脉科、针科、疡科(即外科)。同时建有药园,做为学生的实习基地,认识真药。注重儒家经典学习,提高医学生的道德修养。

——选自甄志亚《中国医学史》并整理

材料二 新中国成立后,根据国家建设的需要,在五十年代对医学院校进行了调整。经过1952年的全国调查发现,全国44所医学院校,普遍状况是规模小、招生少、设备差,校舍简陋,师资缺乏。且分布多集中在沿海地区。这显然不适应我国医药卫生事业的发展。为了办好高等医学院校,国家在1952年7月进行了院系调整,合并了规模较小的学校;把分布在沿海的一些学校有计划地迁往缺少医学院校的省区。1955年对卫生和药学专业设置进行调整;1957年将24所卫生部所属医学院下交由省市代管。

经过调整,不少高等医学院校从综合大学里独立出来,奠定了我国高等医学教育的基本格局,高等医学教育的规模、设备、师资均有所提高。但法医科被无端取消则显然是不科学的。

——选自朱潮、张慰丰《新中国医学教育史》整理

(1)依据材料一并结合所学知识,概括宋代医学教育的特点并分析宋代医学教育有所发展的原因

(2)依据材料并结合所学知识,分析新中国初期医学院校建设与宋代的新变化,简析当时医学院校调整的影响

参考答案:

1.D

【详解】城市是人口密集区,“取缔染坊及制革厂,限令迁移至距离城市较远、河道宽广处所”,可以减少水源污染对健康的危害,体现对公共卫生问题的重视,D项正确;这只是搬迁污染企业,不能体现压制民族工业,排除A项;这与民族危机无关,排除B项;材料不涉及基础设施建设,排除C项。故选D项。

2.C

【详解】依据材料“亨利七世法令”、“伊丽莎白一世法令”、“议会法案”可知,以法律方式加以确立,①正确;依据材料“由治安官管理户籍,调查居民职业,惩罚懒惰者,救济贫民”、“不列颠臣民可在国内自由迁徙,不再惩罚流民,经议会许可征税,救济贫民和失生者”可知,有利于缓和社会矛盾,促进社会稳定和发展,③正确;依据材料“不列颠臣民以家庭为单位,向各区主教汇报户主、配偶,子女情况,主教登记在册”、“由治安官管理户籍,调查居民职业,惩罚懒惰者,救济贫民”、“不列颠臣民可在国内自由迁徙,不再惩罚流民,经议会许可征税,救济贫民和失生者”可以看出管理部门由教会转向政府,④正确;材料信息不能说明现代基层管理制度确立,②错误。由此可知,C项正确,排除ABD三项。故选C项。

3.B

【详解】秦朝的灭亡不是因为疫病导致,而是因为暴政,B项符合题意;伯罗奔尼撒战争的结束受到了疫病影响,排除A项;前323年6月初,亚历山大突然因发热而病倒,亚历山大帝国随之瓦解,排除C项;明朝农民起义受到疫病影响而兴起,排除D项。故选B项。

4.B

【详解】试题分析:《黄帝内经》成书于大约2000年前的秦汉时期,不符合材料中“公元后的两个世纪”的信息,故A项错误;材料中“公元后的两个世纪里”时间属于历史上东汉时期,《伤寒杂病论》是东汉张仲景于210年写成的医书,故B项正确;《本草纲目》是明朝李时珍的医书,不符合题干时间,故C项错误;《天下郡国利病书》是明末清初顾炎武的关于地理方面著作,时间不符,故D项错误。

考点:古代中国科学技术和文学艺术·古代科技·医学。

5.C

【详解】1928年,英国细菌学家弗莱明发现了青霉素,改变了人类 对细菌传染束手无策的状态。C项正确,排除ABD。

6.C

【详解】由题干中的关键信息“1965年”“人工合成蛋白质”可判断是人工合成牛胰岛素,因此C正确,ABD排除。故选C。

7.A

【详解】农村合作医疗采取的是群众集资预付医疗保险金的形式,这有利于减轻农民的医药费用负担,也一定程度上减轻了国家在医疗方面的财政负担,A项正确;难以在世界范围内推广说法错误,排除B项;全国各地情况迥异,农村合作医疗不能采取整齐划一的模式,排除C项;农村合作医疗现在仍在推行,排除D项。故选A项。

8.B

【详解】材料中德意志帝国以立法形式建立社会保险制度,保护社会稳定,是适应德国社会经济发展的需要,故选B;A说法绝对化,应排除;德意志帝国以立法形式建立社会保险制度,是缓和社会矛盾、维护统治的需要,并没有自由资本主义原则,排除C;D与材料信息无关,排除。

9.B

【详解】依据材料“他借用传统医学理论引进西洋医疗技术大获成功,由此开启了中西医学文化交融的源头”可知,牛痘知识及牛痘疫苗的接种技术来自西方,结合所学可知,这与明清时期的西学东渐有关,故B项正确;A项属于主观因素,排除;1817年处于清朝前期,清政府奉行闭关锁国政策,C项错误;洋务运动始于19世纪60年代,D项与题干时间不符,排除。

10.D

【详解】根据材料可知,张仲景的医学理论突出了饮食的调养及预防作用,开创了药物与食物相结合治疗重病、急症的先例,而且记载了食疗的禁忌,及注意的饮食卫生,为我国的药膳食疗学理论奠定了基础,为中医药食同源养生保健理论奠定基础,D项正确;材料强调中医药食同源养生保健理论,A项只是药物性能功用,排除A项;汉代的医学水平达不到中医药食同源的标准化体系的水平,排除B项;材料没有涉及后世医学接受药物和食品相互渗透的理论,排除C项。故选D项。

11.C

【详解】从材料中可以看出,该书强调卫生观念与强种、救国相结合,C项正确;当时并没有建立比较完善的医疗体系,排除A项;大力宣传国家卫生防疫基本常识只是材料中局部信息,排除B项;材料只是强调通过书籍宣传,并没有督促政府积极开展医疗卫生工作,排除D项。故选C项。

12.C

【详解】根据材料“经过中西医结合治疗”、“有一些的治疗效果已高于国际先进水平”,可以看出中西医在治疗疑难病上进行了交流取长补短,C项正确;材料没有提及坚持国家建构疾病防治体系,排除A项;材料不涉及弘扬中国优秀传统文化,排除B项;才能发展,过于绝对,排除D项。故选C项。

13.C

【详解】根据材料可知,为了应对新冠奥密克戎疫情,各国纷纷制定了新冠防治规定,加快疫苗接种和研发工作,可见,公共卫生得到世界上很多国家重视,C项正确;材料中未说明全世界联合发展卫生事业,排除A项;材料主要体现的是公共卫生事业得到了重视,没有体现医疗保障制度和环境污染现象, 排除B、D两项。故选C项。

14.C

【详解】通过观察图表并结合所学知识可知,新中国成立后,特别是改革开放以来,我国人均寿命明显提高,说明人民的健康状况不断改善,这得益于我国医疗卫生水平的不断提高,故C项正确;A项中“决定”的表述过于绝对,故排除A项;人均寿命和人民文明素养没有直接关系,故排除B项;环境恶化影响人均寿命提高不符合材料的主旨,故排除D项。

15.C

【详解】根据材料结合所学可知,罗马帝国的衰亡是经济、军事、政治等多方面因素共同作用的结果,瘟疫虽然是罗马帝国走向灭亡的重要原因之一,但把瘟疫作为罗马帝国衰亡的唯一或者最主要原因是错误的。C项符合题意;根据材料并结合所学知识可知,瘟疫导致罗马帝国人口大量减少和人们体质下降,因为大量人口的死亡,严重削弱了罗马的军事实力;瘟疫造成罗马帝国.政局的动荡和混乱,瘟疫也是导致其衰亡的重要因素之一,A项说法正确,不符合题意,排除A项;根据材料并结合所学知识可知,瘟疫导致罗马帝国人口大量减少和人们体质下降,B项正确但不符合题意,排除B项;根据材料并结合所学知识可知,因为大量人口的死亡以及经济秩序的混乱,所以罗马的经济衰退,D项说法正确,排除D项。故选C项。

16.C

【详解】材料“药物气味阴阳、五味宜忌、标本阴阳……各种用药禁忌等论述” 反映《本草纲目》重视对中国古代医学实践的总结,故C符合题意;注重实验科学和重视理论概括是西方近代科技的特点,是中国古代科学不具备的特点,故AB不符合题意;材料没有涉及尊重自然规律的信息,故D不符合题意。故选C。

17.(1)相似之处:国家立法保障发展;开展卫生运动;卫生事业涉及面广;设立卫生保健机构;将公共卫生发展和人民的健康状况相联系。

影响:改善了环境(公)卫生;有利于人民的身体健康(素质提高);增强了政府的管理职能;有利于应对全球疾病,促进全球健康。

(2)特点:预防为主;城乡协调发展;健全卫生防疫网络;中西医结合方针;广泛发动群众参与。

优势:党和政府的高度重视;社会主义制度优越性;服务人民群众宗旨的落实;创造性确立适应国情的公共卫生模式

【详解】(1)根据“1848年英国国会通过了人要历史上第一个现代公共卫生法”、“建立妇幼保健院、公立医院和药房”、“人们开始注重对传染病的积极预公共卫生法规的制定”、“成立中央防疫委员会并颁布多项除疫法规条例,以及开展预防为主的大规模爱国卫生运动”、“设立专管卫生防疫工作的公共卫生局”、“我国逐步组建了卫生防疫、地方病控制、妇动保健等比较完整的公共卫生机构体系”等内容可从国家立法、开展卫生运动、卫生事业涉及面广、设立卫生机构等方面总结其相似之处。根据“欧洲一些城市率先实现公共卫生事业近代化”、“‘以最少投入获得了最大健康欢益’的‘中国模式’,并在世界其他国家宣传和推广”等内容可从改善公共卫生、有利于人民身体健康、增强政府管理职能和有利于应对全球疾病的角度概括其影响。

(2)根据“西医人才少又都集中在城市,而数量在十倍以上的中医大夫们活跃于乡村与域市中,……中西医结合成为新中国卫生医疗系统组织的指导方针之一。……我国逐步组建了卫生防疫、地方病控制、妇动保健等比较完整的公共卫生机构体系”等内容可知中国公共卫生事业发展的特点主要包括预防为主,城乡协调发展,健全卫生防疫网络,中西医结合,发动人民群众等。综合材料二内容可知新中国公共卫生得以形成“中国模式”的优势主要在于党和政府的高度重视,社会主义制度的优势,服务人民群众的宗旨和适应国情的公共卫生模式。

18.(1)特点①通过提高医学教育地位来改变士人看法②教材编写侧重专业性和实践性③涉及科系较完整,注意培养学生实践能力④注重学生的医德教育⑤医学教育中具有继承性和创新性特征原因:①政府高度重视医学教育并采取了切实可行的措施手段②从医人员的素质提高推动了教育理论的发展③前代医学教育为其发展奠定了基础④宋代社会经济发展

(2)新变化①从顶层设计到具体实施都是国家有计划的调整②院校调整是在国家进行具体考查后采取的合理措施③参考和借鉴了别国成功的经验④管理的方式更加灵活⑤体现了社会主义制度的优越性影响:进步性:①有利于改善医学教育方面存在的不利局面②对我国的医学教育和医疗水平的整体提高起了积极作用。

③为我国医学教育的进一步发展奠定了基础。

局限性:造成医学院校科系不健全。

【详解】第(1)问:特点:依据材料中给了的“政府……设立太医局”“政府注重医学典籍的整理编纂”“太医局设立三个医学专业”等内容可以得出结论:政府高度重视并发挥了主导作用;依据“设立太医局”“医学校的各种待遇均“仿太学立法””等内容可以得出结论:设立专门教育机构,提高医学教育地位;依据“《太平圣惠方》、《圣济总录》、《新修本草》明堂图,铸造了人体图模型——铜人,出版了《新铸铜人腧穴针炙图经》。”等内容可得出结论:教材编写侧重专业性和实践性;依据“太医局设立三个医学专业:方脉科、针科、疡科(即外科)”“同时建有药园”可以得出结论:涉及科系较完整,注意培养学生实践能力;依据“注重儒家经典学习”可得出结论:注重学生的医德教育。通过“修补了唐以来的明堂图,铸造了人体图模型”可得出结论:医学教育中具有继承性和创新性特征原因:从材料中“政府……设太医局”以及教材编写、药园的建设等内容可以得出:政府高度重视医学教育并采取了切实可行的措施手段;从“儒医不断增多,推动了医学理论和医技的必展和提高。”再结合所学知识,可以得出经济发展对医学教育的影响,学生还可以从儒学复兴等角度思考。

第(2)问:新变化:主要结合所学知识,根据材料的内容可以看到从顶层设计到实施的过程中,新中国都是有计划进行的,且先期进行了实地考察。另一方面还要考虑到当时与苏联的关系,受苏联高等教育的影响的因素(教材内容:高等教育的发展),另一方面,依据材料中的结果,可以看出在很短的时间内取得显著效果这是我们国家实行社会主义制度造成的,故得出“体现了社会主义制度的优越性”

影响层面:依据材料中的“奠定了我国高等医学教育的基本格局,高等医学教育的规模、设备、师资均有所提高”可以得出结论:通过调整改变了不合理的布局,有利于解决高等医学教育中存在的弊端;对我国的医学教育和医疗水平的整体提高起了积极作用;依据材料中“法医科被无端取消则显然是不科学的”可以得出结论:调整中存在冒进思想和政策过度干预的问题;再结合五十年代的相关史学内容可以增加的结论:受苏联的影响,照搬了苏联的经济、科系建设不健全等局限

一、单选题

1.1928年,针对染坊及制革厂“所用制染药质随即与水混合,城市河道浅狭尤易沉淀”的问题,浙江省民政厅下令“各市县长严于取缔染坊及制革厂,限令迁移至距离城市较远、河道宽广处所”。这说明浙江省政府( )

A.压制民族工业的发展 B.着力应对民族危机

C.强化城市基础设施建设 D.重视公共卫生问题

2.如表反映了15—18世纪英国户籍制度的发展变化。据此可知,英国的户籍制度

年 代 历史事件

1495年 亨利七世法令:不列颠臣民以家庭为单位,向各区主教汇报户主、配偶,子女情况,主教登记在册。

1593年 伊丽莎白一世法令:由治安官管理户籍,调查居民职业,惩罚懒惰者,救济贫民。

1785年 议会法案:不列颠臣民可在国内自由迁徙,不再惩罚流民,经议会许可征税,救济贫民和失生者。

①以法律方式加以确立 ②标志现代基层管理制度确立

③促进社会稳定和发展 ④管理部门由教会转向政府A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

3.(原创题)不少历史学家认为,纵然历史存在必然性,但是突如其来的疫病爆发也会对历史发展产生巨大影响。以下不能说明此观点的历史事件是( )

A.伯罗奔尼撒战争 B.秦朝的速亡

C.亚历山大帝国的瓦解 D.明朝的灭亡

4.有学者谈到,中国在公元后的两个世纪里多次出现遍传南北的大瘟疫,死人无数。在此背景下,终于出现了“实为中国医学史上划时代的作品”。这部作品应该是

A.《黄帝内经》

B.《伤寒杂病论》

C.《本草纲目》

D.《天下郡国利病书》

5.疫病指由细菌、病毒等强烈致病性微生物感染人体而引起的急性传染病,人类曾经饱受疫病的折磨。人类改变了对细菌传染束手无策状态的发现是

A.牛痘接种法 B.巴氏灭菌法 C.青霉素 D.青蒿素

6.1965年,某报刊发表评论:“它的实现标志着人类在认识生命、探索生命奥秘的征途中迈出了关键性的一步,促进了生命科学的发展,开辟了人工合成蛋白质的时代。”这是指

A.断肢再植手术 B.针刺麻醉 C.人工合成牛胰岛素 D.试管婴儿

7.农村合作医疗是由群众集资、采取预付医疗保险金的形式,解决群众基本医疗保健问题的一种医疗保健制度。世界卫生组织等的考察报告中指出:“中国农村实行的合作医疗制度,是发展中国家群众解决卫生经费的唯一范例。”这一制度

A.一定程度上减轻了国家的财政负担 B.适应中国国情但难以在世界范围内推广

C.在全国整齐划一的模式下进行 D.随国家经济实力的提高而被废止

8.德国是世界上最早以社会立法实施社会保障制度的国家。于1883年、1884年、1889年分别颁布了《医疗保险法》《工伤事故保险法》《老龄和残疾保险法》。材料反映了德国

A.消除了贫富差距 B.适应了经济发展的需要

C.否定了自由资本主义原则 D.推动了企业自觉科技创新

9.1817年,邱熺编著的《引痘略》(下图)是中国第一部记述牛痘并介绍接种牛痘疫苗技术的专著。他借用传统医学理论引进西洋医疗技术大获成功,由此开启了中西医学文化交融的源头。邱熺获得成功的有利客观因素是

A.邱熺的开拓进取精神 B.西学东渐的影响

C.政府开明的对外政策 D.洋务运动的推动

10.汉代张仲景不仅发展了《黄帝内经》的理论,突出了饮食的调养及预防作用,开创了药物与食物相结合治疗重病、急症的先例,而且记载了食疗的禁忌,及应注意的饮食卫生。据此可知( )

A.中国古代医学家对药物性能功用的认识 B.确立了古代中医药食同源的标准化体系

C.药物和食品相互渗透为历代中医所接受 D.为中医药食同源养生保健理论奠定基础

11.20世纪初上海广智书局出版的《最近卫生学》一书提出,“夫欲保国,必先强种,而强种之术,舍人人自解卫生,自能卫生,其道无由。吾国自医学失传,卫生一事,阙而不讲,此国民体格所以日趋于弱也。”书中观点意在( )

A.说明建立完善医疗体系的重要性 B.大力宣传国家卫生防疫基本常识

C.强调卫生之事应该与救国相结合 D.督促政府积极开展卫生防疫工作

12.1960年,卫生部在《关于全国西医学习中医经验交流座谈会情况的报告》中指出,“不少疑难病症如晚期血吸虫病、流行性乙型脑炎、聋哑、再生障碍性贫血等,经过中西医结合治疗,也有显著的效果,其中有一些的治疗效果已高于国际先进水平”。这给我们的直接启示是( )

A.坚持国家建构疾病防治体系 B.弘扬中国优秀传统文化

C.不同科技文化交流取长补短 D.西医学习中医才能发展

13.2022年新冠奥密克戎肆虐依旧,各国先后出台了多种措施遏制疫情,除了规定社交距离和鼓励居家办公外,还宣传和鼓励新冠疫苗以及加强针的接种工作。经过多轮疫情,世界各地疫苗研发工作也有条不紊地进行。这表明

A.全世界联合发展卫生事业 B.医疗保障制度逐渐得到完善

C.公共卫生事业得到了重视 D.环境污染现象引起各国重视

14.下图是旧中国和改革开放之后中国人均寿命的变化情况。据此可以得出新中国改革开放以来

A.对外开放决定身心健康 B.人民文明素养得到不断提升

C.医疗卫生水平不断提高 D.环境恶化影响人均寿命提高

15.王延庆《瘟疫与西罗马帝国的衰亡》一文认为,罗马历史上有三次大瘟疫——塔西佗《编年史》记载的公元65年大瘟疫、公元2世纪中后期的“安东尼瘟疫”(又称“盖伦医生疫病”)和公元250年的西普里安瘟疫。当然,除了这三次大的瘟疫外,还有诸多其他瘟疫发生。这些周期性爆发的瘟疫对罗马帝国的影响是全方位的。以下说法不正确的是( )

A.瘟疫也是导致其衰亡的重要因素之一

B.瘟疫导致罗马帝国人口大量减少

C.瘟疫是罗马帝国衰亡的最主要原因

D.瘟疫导致了罗马帝国经济的衰退

16.《本草纲目》代表了16世纪我国医药学的成就,也是世界医药学宝库中的璀璨明珠。全书辑录明代以前有关药物气味阴阳、五味宜忌、标本阴阳、升降浮沉、补泻、引经报使、各种用药禁忌等论述。这反映出中国古代科学

A.注重实验科学 B.重视理论概括 C.重视经验总结 D.尊重自然规律

二、材料分析题

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一:18世纪后期起,欧洲城市公共卫生事业空前发展起来。伦敦、巴黎等城市大型排污系统的建设,自来水的使用、室内抽水马桶的使用、对食品卫生的管理,使城市公共卫生得到很大改善,1848年英国国会通过了人要历史上第一个现代公共卫生法。该法明确规定政府必须设立国家和地方卫生委员会,为英国的卫生改良运动奠定了改善城市卫生和市民健康状况,控制结核病,伤寒和霍乱等传染病的基础,当时的英国社会和卫生改良运动的内容包括反对消费烈性酒,降低婴儿死亡率,进行监狱和精神病院改革,教育贫穷母亲如何照料孩子,建立妇幼保健院、公立医院和药房等。19世纪中叶细菌学和寄生虫学的建立,使人们开始注重对传染病的积极预公共卫生法规的制定,使得欧洲一些城市率先实现公共卫生事业近代化。

——摘编自曾光《中国公共卫生》等

材料二:新中国的公共卫生事业奠基于20世纪40-50年代1949年10月,成立中央防疫委员会并颁布多项除疫法规条例,以及开展预防为主的大规模爱国卫生运动。1949年11月,设立专管卫生防疫工作的公共卫生局。国家注意统筹公共卫生城市乡村协调发展,1950年第一届全国卫生会议提出了县设卫生院、区设卫生所、行政村设卫生委员、自然村设卫生员的任务。这些暴层机构的卫生医务人员相互配合,通过发动群众开展公共卫生运动,成功执行公共卫生计划。建国初期,西医人才少又都集中在城市,而数量在十倍以上的中医大夫们活跃于乡村与域市中,为了更好的服务人民群众,中西医结合成为新中国卫生医疗系统组织的指导方针之一。通过努力,我国逐步组建了卫生防疫、地方病控制、妇动保健等比较完整的公共卫生机构体系。新中国在公共卫生事业的成统和经验被世界卫生组织登为“以最少投入获得了最大健康欢益”的“中国模式”,并在世界其他国家宣传和推广。

——摘编自胡克夫《新中国社会主又卫生事业和防体系的创立与发展》等

(1)根据材料与所学知识,概括中欲公共卫生事业发展的相似之处,并简析中欧重视公共卫生事业的影响。

(2)根据材料,与英国等西方国家相比,概括新中国公共卫生事业发展的特点,结合所学,指出新中国公共卫生得以形成“中国模式”的优势。

18.阅读材料,回答下列问题。

材料一 宋王朝是我国医学教育发展的一个重要阶段。在宋代,医学教育事业空前发展。政府为了改变医生“流品不高,士人所耻”局面,设立太医局(中央医学校),规定局判(领导)须由“知医事者为之”,医学校的各种待遇均“仿太学立法”,医学教育首次纳入官学体系。此后儒医不断增多,推动了医学理论和医技的必展和提高。宋政府注重医学典籍的整理编纂。先后编纂了《太平圣惠方》、《圣济总录》、增补改订出了《新修本草》等药书,建立本草学。此外还修补了唐以来的明堂图,铸造了人体图模型铜人,出版了《新铸铜人腧穴针炙图经》。太医局设立三个医学专业:方脉科、针科、疡科(即外科)。同时建有药园,做为学生的实习基地,认识真药。注重儒家经典学习,提高医学生的道德修养。

——选自甄志亚《中国医学史》并整理

材料二 新中国成立后,根据国家建设的需要,在五十年代对医学院校进行了调整。经过1952年的全国调查发现,全国44所医学院校,普遍状况是规模小、招生少、设备差,校舍简陋,师资缺乏。且分布多集中在沿海地区。这显然不适应我国医药卫生事业的发展。为了办好高等医学院校,国家在1952年7月进行了院系调整,合并了规模较小的学校;把分布在沿海的一些学校有计划地迁往缺少医学院校的省区。1955年对卫生和药学专业设置进行调整;1957年将24所卫生部所属医学院下交由省市代管。

经过调整,不少高等医学院校从综合大学里独立出来,奠定了我国高等医学教育的基本格局,高等医学教育的规模、设备、师资均有所提高。但法医科被无端取消则显然是不科学的。

——选自朱潮、张慰丰《新中国医学教育史》整理

(1)依据材料一并结合所学知识,概括宋代医学教育的特点并分析宋代医学教育有所发展的原因

(2)依据材料并结合所学知识,分析新中国初期医学院校建设与宋代的新变化,简析当时医学院校调整的影响

参考答案:

1.D

【详解】城市是人口密集区,“取缔染坊及制革厂,限令迁移至距离城市较远、河道宽广处所”,可以减少水源污染对健康的危害,体现对公共卫生问题的重视,D项正确;这只是搬迁污染企业,不能体现压制民族工业,排除A项;这与民族危机无关,排除B项;材料不涉及基础设施建设,排除C项。故选D项。

2.C

【详解】依据材料“亨利七世法令”、“伊丽莎白一世法令”、“议会法案”可知,以法律方式加以确立,①正确;依据材料“由治安官管理户籍,调查居民职业,惩罚懒惰者,救济贫民”、“不列颠臣民可在国内自由迁徙,不再惩罚流民,经议会许可征税,救济贫民和失生者”可知,有利于缓和社会矛盾,促进社会稳定和发展,③正确;依据材料“不列颠臣民以家庭为单位,向各区主教汇报户主、配偶,子女情况,主教登记在册”、“由治安官管理户籍,调查居民职业,惩罚懒惰者,救济贫民”、“不列颠臣民可在国内自由迁徙,不再惩罚流民,经议会许可征税,救济贫民和失生者”可以看出管理部门由教会转向政府,④正确;材料信息不能说明现代基层管理制度确立,②错误。由此可知,C项正确,排除ABD三项。故选C项。

3.B

【详解】秦朝的灭亡不是因为疫病导致,而是因为暴政,B项符合题意;伯罗奔尼撒战争的结束受到了疫病影响,排除A项;前323年6月初,亚历山大突然因发热而病倒,亚历山大帝国随之瓦解,排除C项;明朝农民起义受到疫病影响而兴起,排除D项。故选B项。

4.B

【详解】试题分析:《黄帝内经》成书于大约2000年前的秦汉时期,不符合材料中“公元后的两个世纪”的信息,故A项错误;材料中“公元后的两个世纪里”时间属于历史上东汉时期,《伤寒杂病论》是东汉张仲景于210年写成的医书,故B项正确;《本草纲目》是明朝李时珍的医书,不符合题干时间,故C项错误;《天下郡国利病书》是明末清初顾炎武的关于地理方面著作,时间不符,故D项错误。

考点:古代中国科学技术和文学艺术·古代科技·医学。

5.C

【详解】1928年,英国细菌学家弗莱明发现了青霉素,改变了人类 对细菌传染束手无策的状态。C项正确,排除ABD。

6.C

【详解】由题干中的关键信息“1965年”“人工合成蛋白质”可判断是人工合成牛胰岛素,因此C正确,ABD排除。故选C。

7.A

【详解】农村合作医疗采取的是群众集资预付医疗保险金的形式,这有利于减轻农民的医药费用负担,也一定程度上减轻了国家在医疗方面的财政负担,A项正确;难以在世界范围内推广说法错误,排除B项;全国各地情况迥异,农村合作医疗不能采取整齐划一的模式,排除C项;农村合作医疗现在仍在推行,排除D项。故选A项。

8.B

【详解】材料中德意志帝国以立法形式建立社会保险制度,保护社会稳定,是适应德国社会经济发展的需要,故选B;A说法绝对化,应排除;德意志帝国以立法形式建立社会保险制度,是缓和社会矛盾、维护统治的需要,并没有自由资本主义原则,排除C;D与材料信息无关,排除。

9.B

【详解】依据材料“他借用传统医学理论引进西洋医疗技术大获成功,由此开启了中西医学文化交融的源头”可知,牛痘知识及牛痘疫苗的接种技术来自西方,结合所学可知,这与明清时期的西学东渐有关,故B项正确;A项属于主观因素,排除;1817年处于清朝前期,清政府奉行闭关锁国政策,C项错误;洋务运动始于19世纪60年代,D项与题干时间不符,排除。

10.D

【详解】根据材料可知,张仲景的医学理论突出了饮食的调养及预防作用,开创了药物与食物相结合治疗重病、急症的先例,而且记载了食疗的禁忌,及注意的饮食卫生,为我国的药膳食疗学理论奠定了基础,为中医药食同源养生保健理论奠定基础,D项正确;材料强调中医药食同源养生保健理论,A项只是药物性能功用,排除A项;汉代的医学水平达不到中医药食同源的标准化体系的水平,排除B项;材料没有涉及后世医学接受药物和食品相互渗透的理论,排除C项。故选D项。

11.C

【详解】从材料中可以看出,该书强调卫生观念与强种、救国相结合,C项正确;当时并没有建立比较完善的医疗体系,排除A项;大力宣传国家卫生防疫基本常识只是材料中局部信息,排除B项;材料只是强调通过书籍宣传,并没有督促政府积极开展医疗卫生工作,排除D项。故选C项。

12.C

【详解】根据材料“经过中西医结合治疗”、“有一些的治疗效果已高于国际先进水平”,可以看出中西医在治疗疑难病上进行了交流取长补短,C项正确;材料没有提及坚持国家建构疾病防治体系,排除A项;材料不涉及弘扬中国优秀传统文化,排除B项;才能发展,过于绝对,排除D项。故选C项。

13.C

【详解】根据材料可知,为了应对新冠奥密克戎疫情,各国纷纷制定了新冠防治规定,加快疫苗接种和研发工作,可见,公共卫生得到世界上很多国家重视,C项正确;材料中未说明全世界联合发展卫生事业,排除A项;材料主要体现的是公共卫生事业得到了重视,没有体现医疗保障制度和环境污染现象, 排除B、D两项。故选C项。

14.C

【详解】通过观察图表并结合所学知识可知,新中国成立后,特别是改革开放以来,我国人均寿命明显提高,说明人民的健康状况不断改善,这得益于我国医疗卫生水平的不断提高,故C项正确;A项中“决定”的表述过于绝对,故排除A项;人均寿命和人民文明素养没有直接关系,故排除B项;环境恶化影响人均寿命提高不符合材料的主旨,故排除D项。

15.C

【详解】根据材料结合所学可知,罗马帝国的衰亡是经济、军事、政治等多方面因素共同作用的结果,瘟疫虽然是罗马帝国走向灭亡的重要原因之一,但把瘟疫作为罗马帝国衰亡的唯一或者最主要原因是错误的。C项符合题意;根据材料并结合所学知识可知,瘟疫导致罗马帝国人口大量减少和人们体质下降,因为大量人口的死亡,严重削弱了罗马的军事实力;瘟疫造成罗马帝国.政局的动荡和混乱,瘟疫也是导致其衰亡的重要因素之一,A项说法正确,不符合题意,排除A项;根据材料并结合所学知识可知,瘟疫导致罗马帝国人口大量减少和人们体质下降,B项正确但不符合题意,排除B项;根据材料并结合所学知识可知,因为大量人口的死亡以及经济秩序的混乱,所以罗马的经济衰退,D项说法正确,排除D项。故选C项。

16.C

【详解】材料“药物气味阴阳、五味宜忌、标本阴阳……各种用药禁忌等论述” 反映《本草纲目》重视对中国古代医学实践的总结,故C符合题意;注重实验科学和重视理论概括是西方近代科技的特点,是中国古代科学不具备的特点,故AB不符合题意;材料没有涉及尊重自然规律的信息,故D不符合题意。故选C。

17.(1)相似之处:国家立法保障发展;开展卫生运动;卫生事业涉及面广;设立卫生保健机构;将公共卫生发展和人民的健康状况相联系。

影响:改善了环境(公)卫生;有利于人民的身体健康(素质提高);增强了政府的管理职能;有利于应对全球疾病,促进全球健康。

(2)特点:预防为主;城乡协调发展;健全卫生防疫网络;中西医结合方针;广泛发动群众参与。

优势:党和政府的高度重视;社会主义制度优越性;服务人民群众宗旨的落实;创造性确立适应国情的公共卫生模式

【详解】(1)根据“1848年英国国会通过了人要历史上第一个现代公共卫生法”、“建立妇幼保健院、公立医院和药房”、“人们开始注重对传染病的积极预公共卫生法规的制定”、“成立中央防疫委员会并颁布多项除疫法规条例,以及开展预防为主的大规模爱国卫生运动”、“设立专管卫生防疫工作的公共卫生局”、“我国逐步组建了卫生防疫、地方病控制、妇动保健等比较完整的公共卫生机构体系”等内容可从国家立法、开展卫生运动、卫生事业涉及面广、设立卫生机构等方面总结其相似之处。根据“欧洲一些城市率先实现公共卫生事业近代化”、“‘以最少投入获得了最大健康欢益’的‘中国模式’,并在世界其他国家宣传和推广”等内容可从改善公共卫生、有利于人民身体健康、增强政府管理职能和有利于应对全球疾病的角度概括其影响。

(2)根据“西医人才少又都集中在城市,而数量在十倍以上的中医大夫们活跃于乡村与域市中,……中西医结合成为新中国卫生医疗系统组织的指导方针之一。……我国逐步组建了卫生防疫、地方病控制、妇动保健等比较完整的公共卫生机构体系”等内容可知中国公共卫生事业发展的特点主要包括预防为主,城乡协调发展,健全卫生防疫网络,中西医结合,发动人民群众等。综合材料二内容可知新中国公共卫生得以形成“中国模式”的优势主要在于党和政府的高度重视,社会主义制度的优势,服务人民群众的宗旨和适应国情的公共卫生模式。

18.(1)特点①通过提高医学教育地位来改变士人看法②教材编写侧重专业性和实践性③涉及科系较完整,注意培养学生实践能力④注重学生的医德教育⑤医学教育中具有继承性和创新性特征原因:①政府高度重视医学教育并采取了切实可行的措施手段②从医人员的素质提高推动了教育理论的发展③前代医学教育为其发展奠定了基础④宋代社会经济发展

(2)新变化①从顶层设计到具体实施都是国家有计划的调整②院校调整是在国家进行具体考查后采取的合理措施③参考和借鉴了别国成功的经验④管理的方式更加灵活⑤体现了社会主义制度的优越性影响:进步性:①有利于改善医学教育方面存在的不利局面②对我国的医学教育和医疗水平的整体提高起了积极作用。

③为我国医学教育的进一步发展奠定了基础。

局限性:造成医学院校科系不健全。

【详解】第(1)问:特点:依据材料中给了的“政府……设立太医局”“政府注重医学典籍的整理编纂”“太医局设立三个医学专业”等内容可以得出结论:政府高度重视并发挥了主导作用;依据“设立太医局”“医学校的各种待遇均“仿太学立法””等内容可以得出结论:设立专门教育机构,提高医学教育地位;依据“《太平圣惠方》、《圣济总录》、《新修本草》明堂图,铸造了人体图模型——铜人,出版了《新铸铜人腧穴针炙图经》。”等内容可得出结论:教材编写侧重专业性和实践性;依据“太医局设立三个医学专业:方脉科、针科、疡科(即外科)”“同时建有药园”可以得出结论:涉及科系较完整,注意培养学生实践能力;依据“注重儒家经典学习”可得出结论:注重学生的医德教育。通过“修补了唐以来的明堂图,铸造了人体图模型”可得出结论:医学教育中具有继承性和创新性特征原因:从材料中“政府……设太医局”以及教材编写、药园的建设等内容可以得出:政府高度重视医学教育并采取了切实可行的措施手段;从“儒医不断增多,推动了医学理论和医技的必展和提高。”再结合所学知识,可以得出经济发展对医学教育的影响,学生还可以从儒学复兴等角度思考。

第(2)问:新变化:主要结合所学知识,根据材料的内容可以看到从顶层设计到实施的过程中,新中国都是有计划进行的,且先期进行了实地考察。另一方面还要考虑到当时与苏联的关系,受苏联高等教育的影响的因素(教材内容:高等教育的发展),另一方面,依据材料中的结果,可以看出在很短的时间内取得显著效果这是我们国家实行社会主义制度造成的,故得出“体现了社会主义制度的优越性”

影响层面:依据材料中的“奠定了我国高等医学教育的基本格局,高等医学教育的规模、设备、师资均有所提高”可以得出结论:通过调整改变了不合理的布局,有利于解决高等医学教育中存在的弊端;对我国的医学教育和医疗水平的整体提高起了积极作用;依据材料中“法医科被无端取消则显然是不科学的”可以得出结论:调整中存在冒进思想和政策过度干预的问题;再结合五十年代的相关史学内容可以增加的结论:受苏联的影响,照搬了苏联的经济、科系建设不健全等局限

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化