第三单元检测题 2022-2023学年初中语文统编版七年级下册(含答案)

文档属性

| 名称 | 第三单元检测题 2022-2023学年初中语文统编版七年级下册(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 258.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-04-05 10:15:50 | ||

图片预览

文档简介

第三单元检测题

一、基础知识综合

1.阅读下面的文字,按要求答题。

2022年伊始,疫情仍旧A(占领/占据)了全球新闻头条。有人认为,疫情的离开或许不是一声惊天动地的巨响,而是将呜咽( )着消亡。中国社会科学院世界经济与政治研究所副研究员吴国鼎认为,把新冠病毒“驯服”成像流感一样B(温和/温顺)的病毒,也许是我们走出新冠最可能的路径。为此,我们要加快疫苗接种( )及全球范围内的公平接种,采取综合性应对措施,比如,加强监测和警报系统建设,加强公共卫生系统建设,进行预防和应对大流行的长期机制建设等。

在这场漫长的殊死较量中,抗疫战士们英勇无畏、逆行出征,用担当与奉献守候了人民的生命健康。他们是当之无kuì( )的英雄,是我们的榜样,是民族的jǐ( )梁!

(1)在横线上依次写出相应的汉字或给加点的字注音。

①____________ ②____________ ③____________ ④____________

(2)从括号中选择恰当的词语填入A、B两处。

A处:____________ B处:____________

(3)画线的句子有语病,请写出修改意见。

修改意见:_________________________________________________

二、选择题

2.下列句子没有语病的一项是( )

A.城市绿道建设延伸的不仅是绿色的发展观念,更是绿色的活动空间。

B.北京冬奥会吉祥物冰墩墩成为“顶流”,源于其自身的“中国元素”密不可分。

C.一个人能否成为真正的读书人,关键在于是否有浓厚的阅读兴趣。

D.随着第七季《中国诗词大会》的热播,再次激发了大家学习古典诗词的热情。

3.下列各项加点词语使用不正确的一项是( )

A.一个伟大的作家应该有悲天悯人的情怀。

B.他好不容易找到了一份安定的工作,希望从此可以结束颠沛流离的生活。

C.终于找到一所学校愿意接收有着阅读障碍的伊桑,伊桑的爸爸如释重负。

D.二战中,日本侵略者烧杀抢掠,犯下滔天罪行,可谓家喻户晓。

4.给下列句子排序,最恰当的一组是( )

①读书,就是给我们的精神和生命化妆。

②读书更是对人生终极意义的追索,是摆脱孤独与烦恼的最佳方式,是对恩怨得失的超然,是成长过程中生命的历练和升华。

③曾国藩说:“书味深者,面自粹润。”一位化妆师说:“三流的化妆是脸上的化妆,二流的化妝是精神的化妆,一流的化妆是生命的化妆。”

④读书是一种高尚的精神之旅,于心气的平和中感知生命的真谛。

A.③①②④ B.③①④② C.①③②④ D.①④③②

三、综合性学习

5.学校开展以“孝”为主题的活动,请你参与其中,回答问题。

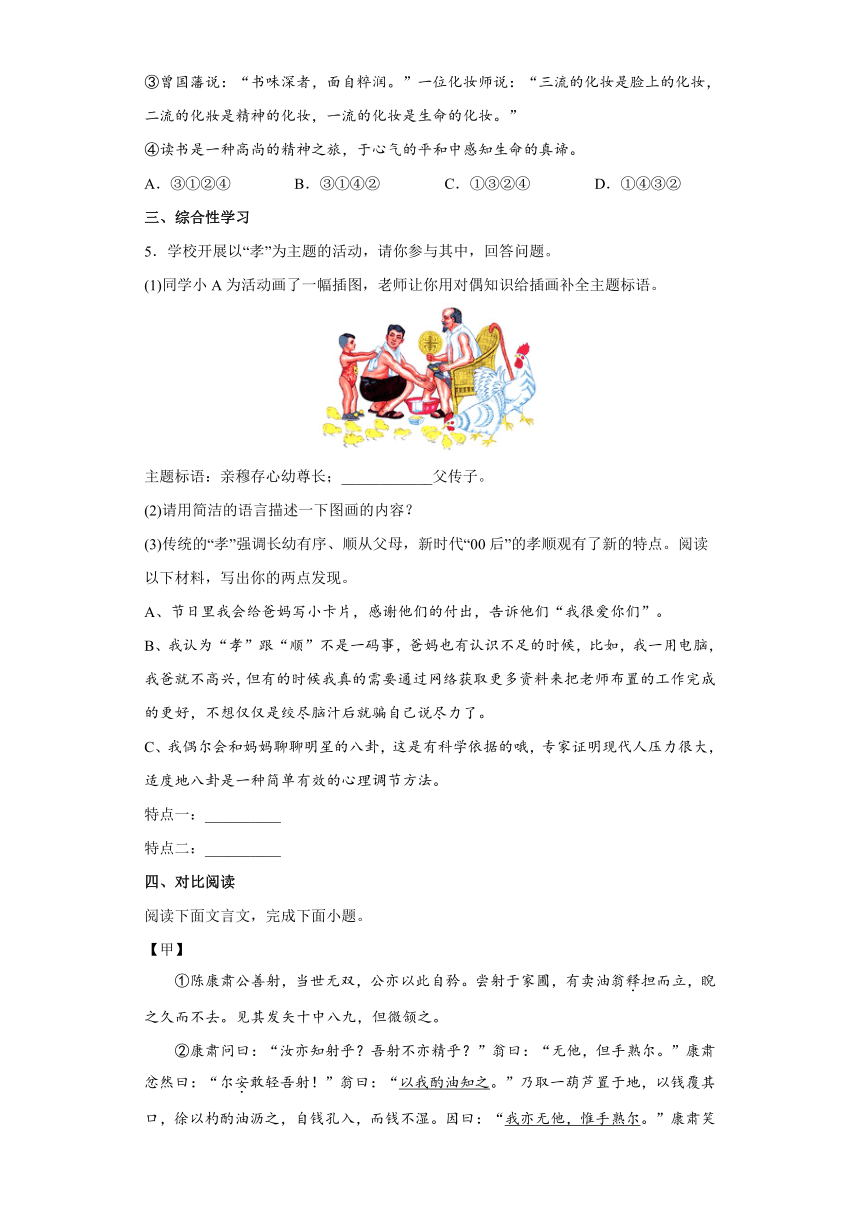

(1)同学小A为活动画了一幅插图,老师让你用对偶知识给插画补全主题标语。

主题标语:亲穆存心幼尊长;____________父传子。

(2)请用简洁的语言描述一下图画的内容?

(3)传统的“孝”强调长幼有序、顺从父母,新时代“00后”的孝顺观有了新的特点。阅读以下材料,写出你的两点发现。

A、节日里我会给爸妈写小卡片,感谢他们的付出,告诉他们“我很爱你们”。

B、我认为“孝”跟“顺”不是一码事,爸妈也有认识不足的时候,比如,我一用电脑,我爸就不高兴,但有的时候我真的需要通过网络获取更多资料来把老师布置的工作完成的更好,不想仅仅是绞尽脑汁后就骗自己说尽力了。

C、我偶尔会和妈妈聊聊明星的八卦,这是有科学依据的哦,专家证明现代人压力很大,适度地八卦是一种简单有效的心理调节方法。

特点一:__________

特点二:__________

四、对比阅读

阅读下面文言文,完成下面小题。

【甲】

①陈康肃公善射,当世无双,公亦以此自矜。尝射于家圃,有卖油翁释担而立,睨之久而不去。见其发矢十中八九,但微颔之。

②康肃问曰:“汝亦知射乎?吾射不亦精乎?”翁曰:“无他,但手熟尔。”康肃忿然曰:“尔安敢轻吾射!”翁曰:“以我酌油知之。”乃取一葫芦置于地,以钱覆其口,徐以杓酌油沥之,自钱孔入,而钱不湿。因曰:“我亦无他,惟手熟尔。”康肃笑而遣之。

【乙】

①万安县有卖酒者,以善酿致富。平生不欺人,或遣童婢沽,必问:“汝能饮酒否?”或倾跌破瓶缶,辄家取瓶,更注酒,使持以归。由是远近称长者。

②里①有事聚饮者,必会其肆,里中有效聚饮,平事②不得决者,相对咨嗟③,多墨色,卖酒者问曰:“诸君何为数聚饮相咨嗟也?”聚饮者曰:“吾侪④保甲贷乙金,甲逾期不肯偿,将讼。讼则破家事连吾侪数姓人不得休矣。”卖酒者曰:“几何数?”曰:“子母⑤四百金。”卖酒者曰:“何优为?”立出四百金偿之,不责券⑥。

——魏禧《卖酒者传》(节选)

注释:①里:乡里。②平事:商量事情。③咨嗟:叹息。④侪(chái):同辈,同类的人。⑤子母:利息和本金。⑥责券:索取证据。

6.解释加点词的意思。

(1)释担而立

(2)尔安敢轻吾射

(3)或遣童婢沽

(4)几何数

7.用“/”标出下列句子的停顿(停顿两处)。

讼 则 破 家 事 连 吾 侪 数 姓 人 不 得 休 矣

8.将下列句子翻译成现代汉语。

(1)以我酌油知之。

(2)我亦无他,惟手熟尔。

(3)立出四百金偿之,不责券。

9.从甲文卖油翁和乙文卖酒者的身上,我们分别获得怎样的启示?

五、现代文阅读

阅读下面文章,完成下面小题。

轻轻掩门的一声清响

苗青

①小时候临睡前,父亲每每要到我床边帮我掩好被褥,才熄灯关门,安心离去。我喜欢躺在床上,眯着眼,看着自己卧室的门像一把扇子似的被合起,看着那原先敞开的光逐渐被门缝压成一条线,渐细,渐细,然后消失尽,并在一瞬间发出极轻的细响——是锁洞含住了锁舌。

②记忆中,父亲关门特别轻,像怕惊扰了我小脑袋下枕着的梦,有时我甚至屏息也听不到那瞬间的声响。

③还记得八九岁的时候,有一天,父亲在午睡,我蹑手蹑脚地走进他的卧房取一本书,出来时小手攥紧了门把手,希望能像父亲一样,让锁洞也轻轻含住锁舌,莫发出声音惊扰他,谁料,关门瞬间的声音还是异常响。

④此后,我便开始琢磨关门时的力度,左右手的配合。这渐渐成了一种习惯、癖好,以至每每有人离开房间,我都会不由自主的竖起耳朵,去留意门被合上那一刻发出的声响。我着迷于此,就像钟情于品一口茶的余香,错过了,心里总若有所失。

⑤渐渐地,我学会在那响声中读人。

⑥有些人,离开时从不关门,像特意为留在屋内的人准备一颗隐性炸弹,就等一阵乱闯的风撞上。于是,就知道这些人多半欠些细心、体贴。还有些人,不愿默默离开,悄悄不是他们别离的声息,他们决意要离开得轰动些,于是,他们的背影便伴随一声“砰”的巨响,久久回荡在一双双备受惊吓的眼神中。

⑦相比之下,有些人的离开则如露滴竹叶,那清响着实令人回味。那轻轻的一合,就像为一首短诗画下了一个清脆的句点,言尽而意无穷。于是我暗自揣度,这样的人该有怎样一颗细密而饱满的心啊。

⑧记得读大学时的一天,我闭门在寝室里自习。有人在门外轻扣两声,停约几秒,再推门而入。现在想来,那两声提醒的轻叩真是妙不可言,因为那小心的提醒给出了一段时间,让门里门外的两个人避免了措手不及的尴尬。许多时候,人跟人之间的点点关怀与温暖,就在于如此不经意的掩门、叩门之间。

⑨前些日子回家,看父亲坐在椅子上听着音乐睡着了,我轻轻地关上门,毫无声响。那感觉,就像是完成了一个多年的夙愿。

(选自《中学生文摘》)

10.请简要概述文章所表达的中心内容。

11.第①段划线语句运用了什么修辞手法?有何作用?

12.“我学会在那响声中读人”,文中作者“读”到了什么?

13.“那感觉,就像是完成了一个多年的夙愿”的语句有何含义?

阅读何君华的《月光下的母亲》,完成后面小题

①我跟陈老师说,我母亲病了,我要回去看她。陈老师同意了。

②我不是一个好学生,我撒了谎。我母亲根本没病,我是饿了,或者说是馋了。学校食堂的饭太难吃了,天天吃咸菜,顿顿吃腌萝卜,我都吃腻了,我要回去吃一碗我母亲做的鸡蛋手擀面。

③我最爱吃母亲做的鸡蛋手擀面了。我们学校只有在每月月底两天放假,其他时间学生都在学校寄宿。每个月上学的那天清晨,母亲都会为我做一碗鸡蛋手擀面。上学太没意思了,如果不是这碗鸡蛋手擀面,我想我一天学也不愿上。

④我坐最后一趟班车到镇上,镇上已经没有机动车的影子,我只好徒步回家。

⑤天上的月亮真大,地上一个行人也没有。我走啊走,肚子饿得发慌,心里只盼着早点吃到母亲做的鸡蛋手擀面,步伐便愈来愈快。

⑥走到四流山时,我借着月光看见我们村打谷场上有一个人影。那人正奋力地在木桶上抽打着成垛的麦子。

⑦那时,我们那里还没有脱粒机这样的农用机械,即便有也没人用得起,家家户户都是这样手工脱粒。这种脱粒方式速度慢、效率低,要赶在入秋时将全部的谷子脱粒归仓,实在是一项耗时费力的大工程,但即便如此,也从来没听说过有人连夜赶着脱粒的。

⑧我在心里嘀咕,是谁这么晚还在干活儿呢?心下突然有—种不好的预感。

⑨我加快步伐走到家门口,赶紧用手摸门。我的手摸到了一把铁锁。我知道,打谷场上的人不是别人。

⑩我哭了。

还能是谁呢?别人家都是夫妻二人一起赶工,我父亲在浙江打工,家里家外的活儿只有母亲一个人干,除了她还能是谁呢?

我哭了,号啕大哭。

母亲做的鸡蛋手擀面好吃,她自己却从来舍不得吃一碗。母亲就这样舍不得吃,舍不得穿,还要没日没夜地干活供我上学……等哭完,我没拿钥匙开门,也没去打谷场喊母亲,而是扭头往学校的方向走去,鸡蛋手擀面也被我全然抛到脑后。

我知道路上肯定没有车了,只能徒步回学校,就算这样,我也决计不回头。

茫茫月光下,乡村公路上静寂无人,我一个人赶夜路,却没有感到一丝害怕。我徒步30多里路回到学校时,天已经大亮。

陈老师关切地问我母亲的病怎样了,我说我母亲没病,是我病了。说着,我的眼泪又不争气地落下来,怎么也止不住。

陈老师不明所以地看着我,想问我为什么哭,但似乎很快明白了什么。他终于没开口,只是轻轻地拍了拍我的肩膀。

我知道,我该收起自己的娇贵病,也该认真学习了。

从昨晚到今晨一粒米没进,但我一点儿也不觉得饿,我径直向教室走去。

我以前只知道有人冒着毒辣的阳光干活儿;那一晚,我知道,也有人顶着月光干活儿。

(选自《读者》杂志2021年第21期,有删改)

14.阅读全文,填写下表。

情节 “我”的心理或感受

我向陈老师请假,撒谎说母亲病了。 馋了,不想吃学校的饭菜。

我坐车回家 A___________

我看见月光下打谷子的身影 B___________

我知道了打谷场上的人是母亲 哭了(嚎啕大哭)

C____________ 收起娇贵病,理解了母亲

15.第⑤自然段和第 自然段划线句子都写了“月”,请赏析其表达效果。

16.说说文题《月光下的母亲》有何作用。

17.结合选文内容和下面的链接材料,分析本文中的母亲和链接材料中的父亲这两个人物形象的异同点。

链接材料:白天,他陪请来的匠人一起干,晚上他一个人搬砖头、担泥、筹划材料,干到半夜。睡下三四个钟头,他又起床安排第二天的活。我担心父亲有一天会垮下来。然而,父亲的精力却很旺盛,脸上总是挂着笑容,在屋场上从这头走到那头,给这个递一支烟,又为那个送一杯茶。终于,屋顶的最后一片瓦也盖上了。

——李森祥《台阶》

参考答案:

1.(1) yè zhòng 愧 脊

(2) 占据 温和

(3)把“守候”改成“守护”等。

2.C

A.语序不当,将“绿色的发展观念”和“绿色的活动空间”互换位置。

B.结构混乱,可将“源于”改为“与”,或删去“密不可分”。

D.成分残缺,缺主语,可删去“随着”。

3.D

A.悲天悯人:对社会的腐败和人民的疾苦感到悲愤和不平。使用正确;

B.颠沛流离:形容生活艰难,四处流浪。使用正确;

C.如释重负:形容因解除了负担或摆脱困扰而感到轻松。使用正确;

D.家喻户晓:家家户户都知道,形容人所共知。不能形容日本侵略者的罪行,使用有误;

4.B

阅读文段可知,主要围绕“读书”来进行叙述。③句“曾国藩说:‘书味深者,面自粹润。’一位化妆师说:‘三流的化妆是脸上的化妆,二流的化妝是精神的化妆,一流的化妆是生命的化妆’”总领全段,引起下文,应为首句;①句“读书,就是给我们的精神和生命化妆”紧承上句“化妆”,应为第二句;②句“读书更是对人生终极意义的追索,是摆脱孤独与烦恼的最佳方式,是对恩怨得失的超然,是成长过程中生命的历练和升华”进一步说明读书的重要意义,应为第三句;④句“读书是一种高尚的精神之旅,于心气的平和中感知生命的真谛”总结全段,应为第四句;正确排序为:③①④②;

故选B。

5.(1)示例:“孝亲敬老”、或者“言传身教”(宽对即可)。

(2)示例:祖孙三代,爸爸帮爷爷洗脚,孙子给爸爸擦背(按摩背),画面温馨,演绎了孝心的传承。

(3) 示例:特点一,与父母相处更平等更民主,敢于说出自己的看法; 特点二,善于与父母沟通交流,主动表达关心。

6.(1)放下(2)怎么(3)如果(4)多少 7.讼则破家/事连吾侪/数姓人不得休矣。 8.(1)凭我倒油(的经验)知道这个(道理)。

(2)我也没有别的奥妙,只不过是手熟练罢了。

(3)(卖酒者)立即拿出四百两帮他们偿还贷款,还不求取借据。 9.示例:甲文卖油翁告诉我们做任何事情都要勤学苦练,久而久之,就能够做到熟能生巧,达到自己理想的境界。(意近即可。)

从乙文卖酒者身上我们知道,善待别人、乐于助人不光是美好的品德,也是一个人获得成功、受到尊重的秘诀。

6.本题考查重点文言词语在文中的含义。解释词语要注意理解文言词语在具体语言环境中的用法,如通假字、词性活用、古今异义等现象。

(1)句意:放下挑着的担子,站在一旁。释,放下;

(2)句意:你怎么能够轻视我射箭(的本领)!安,怎么;

(3)句意:如果派遣儿童、女人来买酒。或,如果;

(4)句意:你们担保了多少钱?几何,多少。

7.本题考查文言文断句。根据文言文断句的方法,先梳理句子大意,分清层次,然后断句,反复诵读加以验证。

这句话的意思:如果被起诉就会倾家荡产,事情就会牵连到我们,我们几家人就不得安息了!“讼则破家”说的是甲被起诉的后果,后面应该停顿;“事连吾侪”说的是这件事情会殃及他人,“数姓人不得休矣”指出了事情的严重性,二者之间应该停顿;所以,正确的停顿应为:讼则破家/事连吾侪/数姓人不得休矣。

8.文言文翻译有直译和意译两种方法,一般要求直译。所谓直译,就是将原文中的字字句句落实到译文中,译出原文中用词造句的特点,甚至在表达方式上也要求与原文保持一致。翻译要求字字落实,译出原文用词的特点和句式的特点。

(1)“以(凭、靠)”“酌(舀取,这里指倒入)”“之(指射箭是凭手熟的道理)”是此题中的关键词语,一定要解释准确;

(2)“亦(也)”“惟(只是,只不过)”“尔(罢了)”是此题中的关键词语,一定要解释准确;

(3)“立(立即)”“偿(偿还)”“责券(索取证据)”是此题中的关键词语,一定要解释准确。

9.此题考查阅读启示。

甲文通过卖油翁以倒油绝活讽喻因善射而自负的陈尧咨的故事,说明了熟能生巧的道理,告诉我们精湛的技艺来自反复练习;乙文中卖酒者诚信经营,乐于助人,主动替别人排忧解难,文章启发我们,这样的人会得别人的尊重。

参考译文:

【甲】

康肃公陈尧咨擅长射箭,当时没有第二个可与之媲美,他凭借射箭的本领自夸。一次,他曾在自家的园圃里射箭,有个卖油的老翁放下挑着的担子,站在一旁,斜着眼看他,很久也不离开。老翁见到他射出的箭十支能中八九支,只是微微地点点头。

陈尧咨问道:“你也懂得射箭吗?难道我射箭的技艺不精湛吗?”老翁说:“没有什么别的奥妙,只不过是手法熟练罢了。”陈尧咨气愤地说:“你怎么能够轻视我射箭(的本领)!”老翁说:“凭我倒油(的经验)知道这个(道理)。”于是老翁取出一个葫芦放在地上,用一枚铜钱盖住葫芦的口,慢慢地用勺子倒油(通过铜钱方孔)注到葫芦里,油从铜钱的孔中注进去,却没有沾湿铜钱。接着老翁说:“我也没有别的奥妙,只不过是手熟练罢了。”康肃公尴尬地笑着把老翁打发走了。

【乙】

万安县有个卖酒的人,凭借精湛的酿酒技术而致富。一生从不欺负别人,如果派遣儿童、女人来买酒,卖酒者一定问:“你能饮酒吗?”有的人(来买酒的)走路不稳跌倒摔破了装酒的最皿,卖酒者总是从自己家里拿出瓶子,重新装好酒,让(买酒的人)拿着回去。因此,远远近近的人都称赞他是有德行的人。

乡里有喜欢喝酒的人,一定在他的酒馆里聚会,乡里有人多次聚在一起饮酒,商量事情不能决断,相互叹息,大多脸色难看,卖酒的人询问道:“诸位为什么多次聚在一起饮酒,相互叹息呢?”聚在一起喝酒的人说:“我们为某甲向某乙借贷提供了担保,某甲超过期限不肯还贷,将要被起诉。如果被起诉就会倾家荡产,事情就会牵连到我们,我们几家人就不得安息了!”卖酒者询问:“你们担保了多少钱?”他们回答:“本息一共四百两。”卖酒者说:“这有什么发愁的呢?” (卖酒者)立即拿出四百两帮他们偿还贷款,还不求取借据。

10.示例:人与人之间的点点关怀与温暖,就在于不经意的掩门、叩门之间。 11.比喻,将自己卧室门的关起比成一把扇子被合起,形象生动地表现了父亲掩门的轻柔,体现了父亲对孩子的关爱之情。 12.从不关门和大声关门的行为中“读”出了粗心、鲁莽、自私的性格。从小心关门和轻声叩门的行为中“读”到了细心、体贴、关怀的心灵 13.示例:这句话是对第③段内容的照应,作者心中对当年小心关门仍发出声响一直留有遗憾,现在终于能为父亲无声关门,了却了夙愿。这个感受表明作者学会了通过细枝末节传递对他人的关怀、尊重。

10.本题考查对文章内容的概括。概括时注意文章中的议论句。

根据第②段“记忆中,父亲关门特别轻,像怕惊扰了我小脑袋下枕着的梦,有时我甚至屏息也听不到那瞬间的声响”,第③段“有一天,父亲在午睡,我蹑手蹑脚地走进他的卧房取一本书,出来时小手攥紧了门把手,希望能像父亲一样,让锁洞也轻轻含住锁舌,莫发出声音惊扰他,谁料,关门瞬间的声音还是异常响”,第④段“此后,我便开始琢磨关门时的力度,左右手的配合。这渐渐成了一种习惯、癖好,以至每每有人离开房间,我都会不由自主的竖起耳朵,去留意门被合上那一刻发出的声响”,第⑥段“有些人,离开时从不关门,像特意为留在屋内的人准备一颗隐性炸弹,就等一阵乱闯的风撞上”,第⑦段“相比之下,有些人的离开则如露滴竹叶,那清响着实令人回味”,第⑧段“有人在门外轻扣两声,停约几秒,再推门而入。现在想来,那两声提醒的轻叩真是妙不可言,因为那小心的提醒给出了一段时间,让门里门外的两个人避免了措手不及的尴尬”可知,整篇文章都围绕着“关门”与人的习惯、癖好、品性在谈,所以对文章中心内容进行概括时,可以抓住这两点来谈。

第⑧段“许多时候,人跟人之间的点点关怀与温暖,就在于如此不经意的掩门、叩门之间”较好地解释了“关门”与人的习惯、癖好、品性之间的关系,故可以概括为:人跟人之间的点点关怀与温暖,就在于如此不经意的掩门、叩门之间。

11.本题考查修辞手法。

“我喜欢躺在床上,眯着眼,看着自己卧室的门像一把扇子似的被合起”,这句话运用了比喻的修辞,通过将自己卧室门的关起比做一把扇子被合起,形象生动地表现了父亲掩门时轻柔、小心翼翼的样子,从侧面体现了父亲对孩子的呵护、体贴与关爱之情。

12.本题考查对文章内容的理解。

根据文章第⑥段“有些人,离开时从不关门,像特意为留在屋内的人准备一颗隐性炸弹,就等一阵乱闯的风撞上。于是,就知道这些人多半欠些细心、体贴”可知,作者从不关门和大声关门的行为中“读”出了他们粗心、鲁莽、自私的性格;

根据第⑦段“相比之下,有些人的离开则如露滴竹叶,那清响着实令人回味。那轻轻的一合,就像为一首短诗画下了一个清脆的句点,言尽而意无穷。于是我暗自揣度,这样的人该有怎样一颗细密而饱满的心啊”可知,作者从小心关门和轻声叩门的行为中“读”到了他们细心、体贴、关怀的心灵。

13.本题考查对具体语句的理解。

结尾处“那感觉,就像是完成了一个多年的夙愿”是作者在给父亲轻轻关门后内心产生的所思所想。这里既是对第③段给父亲关门,结果发出巨大声响内容的照应,作者心中对当年小心关门仍发出声响一直留有遗憾,现在终于能为父亲无声关门,了却了夙愿。同时,这个感受也是在强调父亲在做人方面带给自己的影响,作者学会了通过细枝末节传递对他人的关怀、尊重,因而表露出一种内心的欣慰。

14. A:急切盼望吃到母亲的鸡蛋手擀面 B:心里嘀咕(不好的预感) C:我挨饿连夜赶回学校 15.两处都运用环境描写,写出了乡村公路的寂静,第⑤自然段烘托出“我”想早点吃到母亲的手擀面的急切心情,第 自然段烘托出“我”理解母亲后的放松、舒坦心情。 16.“月光”是文章的线索,“月光下的母亲”,点明了写作的对象和文章的主要内容,突出了母亲勤劳、坚韧的品质,表达了作者对母亲的理解和赞美之情,激发了读者的阅读兴趣。 17.相同点:他们都很勤劳、坚韧。本文中的母亲深夜还在月光下打谷子,家里的活儿都是母亲一个人干,母亲一个人忙里忙外,不怕苦不怕累。《台阶》中的父亲,一生勤劳,任劳任怨,最终建成九级的台阶的新屋。不同点:本文从“母亲做的鸡蛋手擀面好吃,她自己却从来舍不得吃一碗”,可以看出母亲非常疼爱子女。

链接材料从父亲“脸上总是挂着笑容,在屋场上从这头走到那头,给这个递一支烟,又为那个送一杯茶”,可以看出父亲的热情、淳朴、厚道。

14.本题考查文章内容概括。

已知信息:“我向陈老师请假,撒谎说母亲病了”对应文章第①段“我跟陈老师说,我母亲病了,我要回去看她。陈老师同意了”;

“我坐车回家”对应文章第④段“我坐最后一趟班车到镇上,镇上已经没有机动车的影子,我只好徒步回家”;

“我看见月光下打谷子的身影”对应文章第⑥段“到四流山时,我借着月光看见我们村打谷场上有一个人影。那人正奋力地在木桶上抽打着成垛的麦子”;

“我知道了打谷场上的人是母亲”对应文章第 段“还能是谁呢?别人家都是夫妻二人一起赶工,我父亲在浙江打工,家里家外的活儿只有母亲一个人干,除了她还能是谁呢”;

综合已知信息分析:

A空:根据第⑤段“我走啊走,肚子饿得发慌,心里只盼着早点吃到母亲做的鸡蛋手擀面,步伐便愈来愈快”可知,此处“我”的心理是:急切盼望吃到母亲的鸡蛋手擀面;

B空:根据第⑧段“我在心里嘀咕,是谁这么晚还在干活儿呢?心下突然有—种不好的预感”可知,此处“我”的心理是:心里嘀咕,有一种不好的预感;

C空:根据第 段“茫茫月光下,乡村公路上静寂无人,我一个人赶夜路,却没有感到一丝害怕。我徒步30多里路回到学校时,天已经大亮”可知,此处的情节是:“我”挨饿连夜赶回学校。

15.本题考查物象赏析。

根据第⑤段“天上的月亮真大,地上一个行人也没有”中“月亮”“地上”可知,此处为环境描写。“一个行人也没有”突出了道路上的寂静,根据后文“心里只盼着早点吃到母亲做的鸡蛋手擀面,步伐便愈来愈快”可知,此处的环境描写可以烘托出“我”想要吃到母亲做的鸡蛋手擀面的迫切心情;

根据第 段“茫茫月光下,乡村公路上静寂无人”中“月光”“公路”可知,此处同样为环境描写,“公路上静寂无人”写出了乡村公路的寂静,根据后文“我一个人赶夜路,却没有感到一丝害怕。我徒步30多里路回到学校时,天已经大亮”可知,此处的环境烘托了作者在看到母亲在月光下劳动进而理解母亲后的一种轻松的心情;

16.本题考查标题的作用。

“母亲”点明了写作对象。文中多次写到“月光”,“月光”也是贯穿全文的线索,“月光下”点明了母亲出现在特定情境:母亲在月光下脱麦粒。联系第 段中的“别人家都是夫妻二人一起赶工,我父亲在浙江打工,家里家外的活儿只有母亲一个人干”可知,题目写出了母亲为了家庭日夜操劳的奉献品格,表达了作者对母亲的赞美之情。特意强调“母亲”是在“月光下”,激发了读者的阅读兴趣,“母亲”更易引起读者的感情共鸣。

17.本题考查人物形象分析。

本文:根据第③段“每个月上学的那天清晨,母亲都会为我做一碗鸡蛋手擀面”,第 段“母亲做的鸡蛋手擀面好吃,她自己却从来舍不得吃一碗。母亲就这样舍不得吃,舍不得穿,还要没日没夜地干活供我上学”可以看出,母亲是一个关心孩子、爱护孩子的人;

根据第⑥段“走到四流山时,我借着月光看见我们村打谷场上有一个人影。那人正奋力地在木桶上抽打着成垛的麦子”,第 段“我父亲在浙江打工,家里家外的活儿只有母亲一个人干”可以看出,母亲是一个勤劳、坚韧的人;

链接材料:根据文中“白天,他陪请来的匠人一起干,晚上他一个人搬砖头、担泥、筹划材料,干到半夜。睡下三四个钟头,他又起床安排第二天的活”可以看出,父亲为了建台阶任劳任怨,父亲是一个勤劳、坚韧的人;

根据“父亲的精力却很旺盛,脸上总是挂着笑容,在屋场上从这头走到那头,给这个递一支烟,又为那个送一杯茶”可以看出,父亲在待人接物上,与周围邻居的交往上非常的热情、淳朴、厚道;

一、基础知识综合

1.阅读下面的文字,按要求答题。

2022年伊始,疫情仍旧A(占领/占据)了全球新闻头条。有人认为,疫情的离开或许不是一声惊天动地的巨响,而是将呜咽( )着消亡。中国社会科学院世界经济与政治研究所副研究员吴国鼎认为,把新冠病毒“驯服”成像流感一样B(温和/温顺)的病毒,也许是我们走出新冠最可能的路径。为此,我们要加快疫苗接种( )及全球范围内的公平接种,采取综合性应对措施,比如,加强监测和警报系统建设,加强公共卫生系统建设,进行预防和应对大流行的长期机制建设等。

在这场漫长的殊死较量中,抗疫战士们英勇无畏、逆行出征,用担当与奉献守候了人民的生命健康。他们是当之无kuì( )的英雄,是我们的榜样,是民族的jǐ( )梁!

(1)在横线上依次写出相应的汉字或给加点的字注音。

①____________ ②____________ ③____________ ④____________

(2)从括号中选择恰当的词语填入A、B两处。

A处:____________ B处:____________

(3)画线的句子有语病,请写出修改意见。

修改意见:_________________________________________________

二、选择题

2.下列句子没有语病的一项是( )

A.城市绿道建设延伸的不仅是绿色的发展观念,更是绿色的活动空间。

B.北京冬奥会吉祥物冰墩墩成为“顶流”,源于其自身的“中国元素”密不可分。

C.一个人能否成为真正的读书人,关键在于是否有浓厚的阅读兴趣。

D.随着第七季《中国诗词大会》的热播,再次激发了大家学习古典诗词的热情。

3.下列各项加点词语使用不正确的一项是( )

A.一个伟大的作家应该有悲天悯人的情怀。

B.他好不容易找到了一份安定的工作,希望从此可以结束颠沛流离的生活。

C.终于找到一所学校愿意接收有着阅读障碍的伊桑,伊桑的爸爸如释重负。

D.二战中,日本侵略者烧杀抢掠,犯下滔天罪行,可谓家喻户晓。

4.给下列句子排序,最恰当的一组是( )

①读书,就是给我们的精神和生命化妆。

②读书更是对人生终极意义的追索,是摆脱孤独与烦恼的最佳方式,是对恩怨得失的超然,是成长过程中生命的历练和升华。

③曾国藩说:“书味深者,面自粹润。”一位化妆师说:“三流的化妆是脸上的化妆,二流的化妝是精神的化妆,一流的化妆是生命的化妆。”

④读书是一种高尚的精神之旅,于心气的平和中感知生命的真谛。

A.③①②④ B.③①④② C.①③②④ D.①④③②

三、综合性学习

5.学校开展以“孝”为主题的活动,请你参与其中,回答问题。

(1)同学小A为活动画了一幅插图,老师让你用对偶知识给插画补全主题标语。

主题标语:亲穆存心幼尊长;____________父传子。

(2)请用简洁的语言描述一下图画的内容?

(3)传统的“孝”强调长幼有序、顺从父母,新时代“00后”的孝顺观有了新的特点。阅读以下材料,写出你的两点发现。

A、节日里我会给爸妈写小卡片,感谢他们的付出,告诉他们“我很爱你们”。

B、我认为“孝”跟“顺”不是一码事,爸妈也有认识不足的时候,比如,我一用电脑,我爸就不高兴,但有的时候我真的需要通过网络获取更多资料来把老师布置的工作完成的更好,不想仅仅是绞尽脑汁后就骗自己说尽力了。

C、我偶尔会和妈妈聊聊明星的八卦,这是有科学依据的哦,专家证明现代人压力很大,适度地八卦是一种简单有效的心理调节方法。

特点一:__________

特点二:__________

四、对比阅读

阅读下面文言文,完成下面小题。

【甲】

①陈康肃公善射,当世无双,公亦以此自矜。尝射于家圃,有卖油翁释担而立,睨之久而不去。见其发矢十中八九,但微颔之。

②康肃问曰:“汝亦知射乎?吾射不亦精乎?”翁曰:“无他,但手熟尔。”康肃忿然曰:“尔安敢轻吾射!”翁曰:“以我酌油知之。”乃取一葫芦置于地,以钱覆其口,徐以杓酌油沥之,自钱孔入,而钱不湿。因曰:“我亦无他,惟手熟尔。”康肃笑而遣之。

【乙】

①万安县有卖酒者,以善酿致富。平生不欺人,或遣童婢沽,必问:“汝能饮酒否?”或倾跌破瓶缶,辄家取瓶,更注酒,使持以归。由是远近称长者。

②里①有事聚饮者,必会其肆,里中有效聚饮,平事②不得决者,相对咨嗟③,多墨色,卖酒者问曰:“诸君何为数聚饮相咨嗟也?”聚饮者曰:“吾侪④保甲贷乙金,甲逾期不肯偿,将讼。讼则破家事连吾侪数姓人不得休矣。”卖酒者曰:“几何数?”曰:“子母⑤四百金。”卖酒者曰:“何优为?”立出四百金偿之,不责券⑥。

——魏禧《卖酒者传》(节选)

注释:①里:乡里。②平事:商量事情。③咨嗟:叹息。④侪(chái):同辈,同类的人。⑤子母:利息和本金。⑥责券:索取证据。

6.解释加点词的意思。

(1)释担而立

(2)尔安敢轻吾射

(3)或遣童婢沽

(4)几何数

7.用“/”标出下列句子的停顿(停顿两处)。

讼 则 破 家 事 连 吾 侪 数 姓 人 不 得 休 矣

8.将下列句子翻译成现代汉语。

(1)以我酌油知之。

(2)我亦无他,惟手熟尔。

(3)立出四百金偿之,不责券。

9.从甲文卖油翁和乙文卖酒者的身上,我们分别获得怎样的启示?

五、现代文阅读

阅读下面文章,完成下面小题。

轻轻掩门的一声清响

苗青

①小时候临睡前,父亲每每要到我床边帮我掩好被褥,才熄灯关门,安心离去。我喜欢躺在床上,眯着眼,看着自己卧室的门像一把扇子似的被合起,看着那原先敞开的光逐渐被门缝压成一条线,渐细,渐细,然后消失尽,并在一瞬间发出极轻的细响——是锁洞含住了锁舌。

②记忆中,父亲关门特别轻,像怕惊扰了我小脑袋下枕着的梦,有时我甚至屏息也听不到那瞬间的声响。

③还记得八九岁的时候,有一天,父亲在午睡,我蹑手蹑脚地走进他的卧房取一本书,出来时小手攥紧了门把手,希望能像父亲一样,让锁洞也轻轻含住锁舌,莫发出声音惊扰他,谁料,关门瞬间的声音还是异常响。

④此后,我便开始琢磨关门时的力度,左右手的配合。这渐渐成了一种习惯、癖好,以至每每有人离开房间,我都会不由自主的竖起耳朵,去留意门被合上那一刻发出的声响。我着迷于此,就像钟情于品一口茶的余香,错过了,心里总若有所失。

⑤渐渐地,我学会在那响声中读人。

⑥有些人,离开时从不关门,像特意为留在屋内的人准备一颗隐性炸弹,就等一阵乱闯的风撞上。于是,就知道这些人多半欠些细心、体贴。还有些人,不愿默默离开,悄悄不是他们别离的声息,他们决意要离开得轰动些,于是,他们的背影便伴随一声“砰”的巨响,久久回荡在一双双备受惊吓的眼神中。

⑦相比之下,有些人的离开则如露滴竹叶,那清响着实令人回味。那轻轻的一合,就像为一首短诗画下了一个清脆的句点,言尽而意无穷。于是我暗自揣度,这样的人该有怎样一颗细密而饱满的心啊。

⑧记得读大学时的一天,我闭门在寝室里自习。有人在门外轻扣两声,停约几秒,再推门而入。现在想来,那两声提醒的轻叩真是妙不可言,因为那小心的提醒给出了一段时间,让门里门外的两个人避免了措手不及的尴尬。许多时候,人跟人之间的点点关怀与温暖,就在于如此不经意的掩门、叩门之间。

⑨前些日子回家,看父亲坐在椅子上听着音乐睡着了,我轻轻地关上门,毫无声响。那感觉,就像是完成了一个多年的夙愿。

(选自《中学生文摘》)

10.请简要概述文章所表达的中心内容。

11.第①段划线语句运用了什么修辞手法?有何作用?

12.“我学会在那响声中读人”,文中作者“读”到了什么?

13.“那感觉,就像是完成了一个多年的夙愿”的语句有何含义?

阅读何君华的《月光下的母亲》,完成后面小题

①我跟陈老师说,我母亲病了,我要回去看她。陈老师同意了。

②我不是一个好学生,我撒了谎。我母亲根本没病,我是饿了,或者说是馋了。学校食堂的饭太难吃了,天天吃咸菜,顿顿吃腌萝卜,我都吃腻了,我要回去吃一碗我母亲做的鸡蛋手擀面。

③我最爱吃母亲做的鸡蛋手擀面了。我们学校只有在每月月底两天放假,其他时间学生都在学校寄宿。每个月上学的那天清晨,母亲都会为我做一碗鸡蛋手擀面。上学太没意思了,如果不是这碗鸡蛋手擀面,我想我一天学也不愿上。

④我坐最后一趟班车到镇上,镇上已经没有机动车的影子,我只好徒步回家。

⑤天上的月亮真大,地上一个行人也没有。我走啊走,肚子饿得发慌,心里只盼着早点吃到母亲做的鸡蛋手擀面,步伐便愈来愈快。

⑥走到四流山时,我借着月光看见我们村打谷场上有一个人影。那人正奋力地在木桶上抽打着成垛的麦子。

⑦那时,我们那里还没有脱粒机这样的农用机械,即便有也没人用得起,家家户户都是这样手工脱粒。这种脱粒方式速度慢、效率低,要赶在入秋时将全部的谷子脱粒归仓,实在是一项耗时费力的大工程,但即便如此,也从来没听说过有人连夜赶着脱粒的。

⑧我在心里嘀咕,是谁这么晚还在干活儿呢?心下突然有—种不好的预感。

⑨我加快步伐走到家门口,赶紧用手摸门。我的手摸到了一把铁锁。我知道,打谷场上的人不是别人。

⑩我哭了。

还能是谁呢?别人家都是夫妻二人一起赶工,我父亲在浙江打工,家里家外的活儿只有母亲一个人干,除了她还能是谁呢?

我哭了,号啕大哭。

母亲做的鸡蛋手擀面好吃,她自己却从来舍不得吃一碗。母亲就这样舍不得吃,舍不得穿,还要没日没夜地干活供我上学……等哭完,我没拿钥匙开门,也没去打谷场喊母亲,而是扭头往学校的方向走去,鸡蛋手擀面也被我全然抛到脑后。

我知道路上肯定没有车了,只能徒步回学校,就算这样,我也决计不回头。

茫茫月光下,乡村公路上静寂无人,我一个人赶夜路,却没有感到一丝害怕。我徒步30多里路回到学校时,天已经大亮。

陈老师关切地问我母亲的病怎样了,我说我母亲没病,是我病了。说着,我的眼泪又不争气地落下来,怎么也止不住。

陈老师不明所以地看着我,想问我为什么哭,但似乎很快明白了什么。他终于没开口,只是轻轻地拍了拍我的肩膀。

我知道,我该收起自己的娇贵病,也该认真学习了。

从昨晚到今晨一粒米没进,但我一点儿也不觉得饿,我径直向教室走去。

我以前只知道有人冒着毒辣的阳光干活儿;那一晚,我知道,也有人顶着月光干活儿。

(选自《读者》杂志2021年第21期,有删改)

14.阅读全文,填写下表。

情节 “我”的心理或感受

我向陈老师请假,撒谎说母亲病了。 馋了,不想吃学校的饭菜。

我坐车回家 A___________

我看见月光下打谷子的身影 B___________

我知道了打谷场上的人是母亲 哭了(嚎啕大哭)

C____________ 收起娇贵病,理解了母亲

15.第⑤自然段和第 自然段划线句子都写了“月”,请赏析其表达效果。

16.说说文题《月光下的母亲》有何作用。

17.结合选文内容和下面的链接材料,分析本文中的母亲和链接材料中的父亲这两个人物形象的异同点。

链接材料:白天,他陪请来的匠人一起干,晚上他一个人搬砖头、担泥、筹划材料,干到半夜。睡下三四个钟头,他又起床安排第二天的活。我担心父亲有一天会垮下来。然而,父亲的精力却很旺盛,脸上总是挂着笑容,在屋场上从这头走到那头,给这个递一支烟,又为那个送一杯茶。终于,屋顶的最后一片瓦也盖上了。

——李森祥《台阶》

参考答案:

1.(1) yè zhòng 愧 脊

(2) 占据 温和

(3)把“守候”改成“守护”等。

2.C

A.语序不当,将“绿色的发展观念”和“绿色的活动空间”互换位置。

B.结构混乱,可将“源于”改为“与”,或删去“密不可分”。

D.成分残缺,缺主语,可删去“随着”。

3.D

A.悲天悯人:对社会的腐败和人民的疾苦感到悲愤和不平。使用正确;

B.颠沛流离:形容生活艰难,四处流浪。使用正确;

C.如释重负:形容因解除了负担或摆脱困扰而感到轻松。使用正确;

D.家喻户晓:家家户户都知道,形容人所共知。不能形容日本侵略者的罪行,使用有误;

4.B

阅读文段可知,主要围绕“读书”来进行叙述。③句“曾国藩说:‘书味深者,面自粹润。’一位化妆师说:‘三流的化妆是脸上的化妆,二流的化妝是精神的化妆,一流的化妆是生命的化妆’”总领全段,引起下文,应为首句;①句“读书,就是给我们的精神和生命化妆”紧承上句“化妆”,应为第二句;②句“读书更是对人生终极意义的追索,是摆脱孤独与烦恼的最佳方式,是对恩怨得失的超然,是成长过程中生命的历练和升华”进一步说明读书的重要意义,应为第三句;④句“读书是一种高尚的精神之旅,于心气的平和中感知生命的真谛”总结全段,应为第四句;正确排序为:③①④②;

故选B。

5.(1)示例:“孝亲敬老”、或者“言传身教”(宽对即可)。

(2)示例:祖孙三代,爸爸帮爷爷洗脚,孙子给爸爸擦背(按摩背),画面温馨,演绎了孝心的传承。

(3) 示例:特点一,与父母相处更平等更民主,敢于说出自己的看法; 特点二,善于与父母沟通交流,主动表达关心。

6.(1)放下(2)怎么(3)如果(4)多少 7.讼则破家/事连吾侪/数姓人不得休矣。 8.(1)凭我倒油(的经验)知道这个(道理)。

(2)我也没有别的奥妙,只不过是手熟练罢了。

(3)(卖酒者)立即拿出四百两帮他们偿还贷款,还不求取借据。 9.示例:甲文卖油翁告诉我们做任何事情都要勤学苦练,久而久之,就能够做到熟能生巧,达到自己理想的境界。(意近即可。)

从乙文卖酒者身上我们知道,善待别人、乐于助人不光是美好的品德,也是一个人获得成功、受到尊重的秘诀。

6.本题考查重点文言词语在文中的含义。解释词语要注意理解文言词语在具体语言环境中的用法,如通假字、词性活用、古今异义等现象。

(1)句意:放下挑着的担子,站在一旁。释,放下;

(2)句意:你怎么能够轻视我射箭(的本领)!安,怎么;

(3)句意:如果派遣儿童、女人来买酒。或,如果;

(4)句意:你们担保了多少钱?几何,多少。

7.本题考查文言文断句。根据文言文断句的方法,先梳理句子大意,分清层次,然后断句,反复诵读加以验证。

这句话的意思:如果被起诉就会倾家荡产,事情就会牵连到我们,我们几家人就不得安息了!“讼则破家”说的是甲被起诉的后果,后面应该停顿;“事连吾侪”说的是这件事情会殃及他人,“数姓人不得休矣”指出了事情的严重性,二者之间应该停顿;所以,正确的停顿应为:讼则破家/事连吾侪/数姓人不得休矣。

8.文言文翻译有直译和意译两种方法,一般要求直译。所谓直译,就是将原文中的字字句句落实到译文中,译出原文中用词造句的特点,甚至在表达方式上也要求与原文保持一致。翻译要求字字落实,译出原文用词的特点和句式的特点。

(1)“以(凭、靠)”“酌(舀取,这里指倒入)”“之(指射箭是凭手熟的道理)”是此题中的关键词语,一定要解释准确;

(2)“亦(也)”“惟(只是,只不过)”“尔(罢了)”是此题中的关键词语,一定要解释准确;

(3)“立(立即)”“偿(偿还)”“责券(索取证据)”是此题中的关键词语,一定要解释准确。

9.此题考查阅读启示。

甲文通过卖油翁以倒油绝活讽喻因善射而自负的陈尧咨的故事,说明了熟能生巧的道理,告诉我们精湛的技艺来自反复练习;乙文中卖酒者诚信经营,乐于助人,主动替别人排忧解难,文章启发我们,这样的人会得别人的尊重。

参考译文:

【甲】

康肃公陈尧咨擅长射箭,当时没有第二个可与之媲美,他凭借射箭的本领自夸。一次,他曾在自家的园圃里射箭,有个卖油的老翁放下挑着的担子,站在一旁,斜着眼看他,很久也不离开。老翁见到他射出的箭十支能中八九支,只是微微地点点头。

陈尧咨问道:“你也懂得射箭吗?难道我射箭的技艺不精湛吗?”老翁说:“没有什么别的奥妙,只不过是手法熟练罢了。”陈尧咨气愤地说:“你怎么能够轻视我射箭(的本领)!”老翁说:“凭我倒油(的经验)知道这个(道理)。”于是老翁取出一个葫芦放在地上,用一枚铜钱盖住葫芦的口,慢慢地用勺子倒油(通过铜钱方孔)注到葫芦里,油从铜钱的孔中注进去,却没有沾湿铜钱。接着老翁说:“我也没有别的奥妙,只不过是手熟练罢了。”康肃公尴尬地笑着把老翁打发走了。

【乙】

万安县有个卖酒的人,凭借精湛的酿酒技术而致富。一生从不欺负别人,如果派遣儿童、女人来买酒,卖酒者一定问:“你能饮酒吗?”有的人(来买酒的)走路不稳跌倒摔破了装酒的最皿,卖酒者总是从自己家里拿出瓶子,重新装好酒,让(买酒的人)拿着回去。因此,远远近近的人都称赞他是有德行的人。

乡里有喜欢喝酒的人,一定在他的酒馆里聚会,乡里有人多次聚在一起饮酒,商量事情不能决断,相互叹息,大多脸色难看,卖酒的人询问道:“诸位为什么多次聚在一起饮酒,相互叹息呢?”聚在一起喝酒的人说:“我们为某甲向某乙借贷提供了担保,某甲超过期限不肯还贷,将要被起诉。如果被起诉就会倾家荡产,事情就会牵连到我们,我们几家人就不得安息了!”卖酒者询问:“你们担保了多少钱?”他们回答:“本息一共四百两。”卖酒者说:“这有什么发愁的呢?” (卖酒者)立即拿出四百两帮他们偿还贷款,还不求取借据。

10.示例:人与人之间的点点关怀与温暖,就在于不经意的掩门、叩门之间。 11.比喻,将自己卧室门的关起比成一把扇子被合起,形象生动地表现了父亲掩门的轻柔,体现了父亲对孩子的关爱之情。 12.从不关门和大声关门的行为中“读”出了粗心、鲁莽、自私的性格。从小心关门和轻声叩门的行为中“读”到了细心、体贴、关怀的心灵 13.示例:这句话是对第③段内容的照应,作者心中对当年小心关门仍发出声响一直留有遗憾,现在终于能为父亲无声关门,了却了夙愿。这个感受表明作者学会了通过细枝末节传递对他人的关怀、尊重。

10.本题考查对文章内容的概括。概括时注意文章中的议论句。

根据第②段“记忆中,父亲关门特别轻,像怕惊扰了我小脑袋下枕着的梦,有时我甚至屏息也听不到那瞬间的声响”,第③段“有一天,父亲在午睡,我蹑手蹑脚地走进他的卧房取一本书,出来时小手攥紧了门把手,希望能像父亲一样,让锁洞也轻轻含住锁舌,莫发出声音惊扰他,谁料,关门瞬间的声音还是异常响”,第④段“此后,我便开始琢磨关门时的力度,左右手的配合。这渐渐成了一种习惯、癖好,以至每每有人离开房间,我都会不由自主的竖起耳朵,去留意门被合上那一刻发出的声响”,第⑥段“有些人,离开时从不关门,像特意为留在屋内的人准备一颗隐性炸弹,就等一阵乱闯的风撞上”,第⑦段“相比之下,有些人的离开则如露滴竹叶,那清响着实令人回味”,第⑧段“有人在门外轻扣两声,停约几秒,再推门而入。现在想来,那两声提醒的轻叩真是妙不可言,因为那小心的提醒给出了一段时间,让门里门外的两个人避免了措手不及的尴尬”可知,整篇文章都围绕着“关门”与人的习惯、癖好、品性在谈,所以对文章中心内容进行概括时,可以抓住这两点来谈。

第⑧段“许多时候,人跟人之间的点点关怀与温暖,就在于如此不经意的掩门、叩门之间”较好地解释了“关门”与人的习惯、癖好、品性之间的关系,故可以概括为:人跟人之间的点点关怀与温暖,就在于如此不经意的掩门、叩门之间。

11.本题考查修辞手法。

“我喜欢躺在床上,眯着眼,看着自己卧室的门像一把扇子似的被合起”,这句话运用了比喻的修辞,通过将自己卧室门的关起比做一把扇子被合起,形象生动地表现了父亲掩门时轻柔、小心翼翼的样子,从侧面体现了父亲对孩子的呵护、体贴与关爱之情。

12.本题考查对文章内容的理解。

根据文章第⑥段“有些人,离开时从不关门,像特意为留在屋内的人准备一颗隐性炸弹,就等一阵乱闯的风撞上。于是,就知道这些人多半欠些细心、体贴”可知,作者从不关门和大声关门的行为中“读”出了他们粗心、鲁莽、自私的性格;

根据第⑦段“相比之下,有些人的离开则如露滴竹叶,那清响着实令人回味。那轻轻的一合,就像为一首短诗画下了一个清脆的句点,言尽而意无穷。于是我暗自揣度,这样的人该有怎样一颗细密而饱满的心啊”可知,作者从小心关门和轻声叩门的行为中“读”到了他们细心、体贴、关怀的心灵。

13.本题考查对具体语句的理解。

结尾处“那感觉,就像是完成了一个多年的夙愿”是作者在给父亲轻轻关门后内心产生的所思所想。这里既是对第③段给父亲关门,结果发出巨大声响内容的照应,作者心中对当年小心关门仍发出声响一直留有遗憾,现在终于能为父亲无声关门,了却了夙愿。同时,这个感受也是在强调父亲在做人方面带给自己的影响,作者学会了通过细枝末节传递对他人的关怀、尊重,因而表露出一种内心的欣慰。

14. A:急切盼望吃到母亲的鸡蛋手擀面 B:心里嘀咕(不好的预感) C:我挨饿连夜赶回学校 15.两处都运用环境描写,写出了乡村公路的寂静,第⑤自然段烘托出“我”想早点吃到母亲的手擀面的急切心情,第 自然段烘托出“我”理解母亲后的放松、舒坦心情。 16.“月光”是文章的线索,“月光下的母亲”,点明了写作的对象和文章的主要内容,突出了母亲勤劳、坚韧的品质,表达了作者对母亲的理解和赞美之情,激发了读者的阅读兴趣。 17.相同点:他们都很勤劳、坚韧。本文中的母亲深夜还在月光下打谷子,家里的活儿都是母亲一个人干,母亲一个人忙里忙外,不怕苦不怕累。《台阶》中的父亲,一生勤劳,任劳任怨,最终建成九级的台阶的新屋。不同点:本文从“母亲做的鸡蛋手擀面好吃,她自己却从来舍不得吃一碗”,可以看出母亲非常疼爱子女。

链接材料从父亲“脸上总是挂着笑容,在屋场上从这头走到那头,给这个递一支烟,又为那个送一杯茶”,可以看出父亲的热情、淳朴、厚道。

14.本题考查文章内容概括。

已知信息:“我向陈老师请假,撒谎说母亲病了”对应文章第①段“我跟陈老师说,我母亲病了,我要回去看她。陈老师同意了”;

“我坐车回家”对应文章第④段“我坐最后一趟班车到镇上,镇上已经没有机动车的影子,我只好徒步回家”;

“我看见月光下打谷子的身影”对应文章第⑥段“到四流山时,我借着月光看见我们村打谷场上有一个人影。那人正奋力地在木桶上抽打着成垛的麦子”;

“我知道了打谷场上的人是母亲”对应文章第 段“还能是谁呢?别人家都是夫妻二人一起赶工,我父亲在浙江打工,家里家外的活儿只有母亲一个人干,除了她还能是谁呢”;

综合已知信息分析:

A空:根据第⑤段“我走啊走,肚子饿得发慌,心里只盼着早点吃到母亲做的鸡蛋手擀面,步伐便愈来愈快”可知,此处“我”的心理是:急切盼望吃到母亲的鸡蛋手擀面;

B空:根据第⑧段“我在心里嘀咕,是谁这么晚还在干活儿呢?心下突然有—种不好的预感”可知,此处“我”的心理是:心里嘀咕,有一种不好的预感;

C空:根据第 段“茫茫月光下,乡村公路上静寂无人,我一个人赶夜路,却没有感到一丝害怕。我徒步30多里路回到学校时,天已经大亮”可知,此处的情节是:“我”挨饿连夜赶回学校。

15.本题考查物象赏析。

根据第⑤段“天上的月亮真大,地上一个行人也没有”中“月亮”“地上”可知,此处为环境描写。“一个行人也没有”突出了道路上的寂静,根据后文“心里只盼着早点吃到母亲做的鸡蛋手擀面,步伐便愈来愈快”可知,此处的环境描写可以烘托出“我”想要吃到母亲做的鸡蛋手擀面的迫切心情;

根据第 段“茫茫月光下,乡村公路上静寂无人”中“月光”“公路”可知,此处同样为环境描写,“公路上静寂无人”写出了乡村公路的寂静,根据后文“我一个人赶夜路,却没有感到一丝害怕。我徒步30多里路回到学校时,天已经大亮”可知,此处的环境烘托了作者在看到母亲在月光下劳动进而理解母亲后的一种轻松的心情;

16.本题考查标题的作用。

“母亲”点明了写作对象。文中多次写到“月光”,“月光”也是贯穿全文的线索,“月光下”点明了母亲出现在特定情境:母亲在月光下脱麦粒。联系第 段中的“别人家都是夫妻二人一起赶工,我父亲在浙江打工,家里家外的活儿只有母亲一个人干”可知,题目写出了母亲为了家庭日夜操劳的奉献品格,表达了作者对母亲的赞美之情。特意强调“母亲”是在“月光下”,激发了读者的阅读兴趣,“母亲”更易引起读者的感情共鸣。

17.本题考查人物形象分析。

本文:根据第③段“每个月上学的那天清晨,母亲都会为我做一碗鸡蛋手擀面”,第 段“母亲做的鸡蛋手擀面好吃,她自己却从来舍不得吃一碗。母亲就这样舍不得吃,舍不得穿,还要没日没夜地干活供我上学”可以看出,母亲是一个关心孩子、爱护孩子的人;

根据第⑥段“走到四流山时,我借着月光看见我们村打谷场上有一个人影。那人正奋力地在木桶上抽打着成垛的麦子”,第 段“我父亲在浙江打工,家里家外的活儿只有母亲一个人干”可以看出,母亲是一个勤劳、坚韧的人;

链接材料:根据文中“白天,他陪请来的匠人一起干,晚上他一个人搬砖头、担泥、筹划材料,干到半夜。睡下三四个钟头,他又起床安排第二天的活”可以看出,父亲为了建台阶任劳任怨,父亲是一个勤劳、坚韧的人;

根据“父亲的精力却很旺盛,脸上总是挂着笑容,在屋场上从这头走到那头,给这个递一支烟,又为那个送一杯茶”可以看出,父亲在待人接物上,与周围邻居的交往上非常的热情、淳朴、厚道;

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读