2023年中考生物复习专题★★ 科学与探究课件(共106张PPT)

文档属性

| 名称 | 2023年中考生物复习专题★★ 科学与探究课件(共106张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2023-04-05 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共106张PPT)

2023年中考生物复习专题★★

科学与探究

考点1 科学探究的基本方法和技能

1.(2020湖北宜昌,33,2分)关于实验设计的说法:①要设计对照实验;②要遵循单一变量原则;③求多组的

平均值,可尽量减小误差;④设计重复组或减少实验对象数量,可减少实验偶然性的发生。正确的是

( )

A.①②③ B.①②④

C.①③④ D.②③④

答案 A 为避免实验偶然性的发生,需要增加实验对象的数量,④错误。故选A。

知识拓展 明确对照实验中设置重复组、避免偶然性、减小误差的方法:增加实验对象的数量、增加

实验次数求平均值。

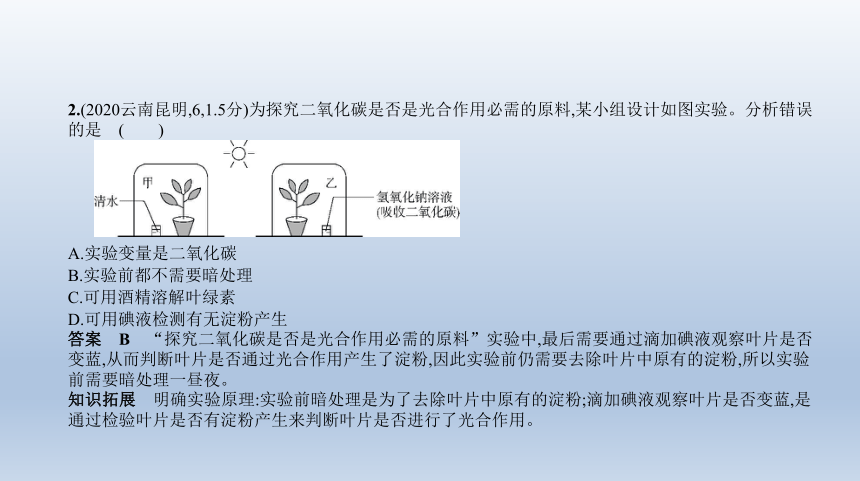

2.(2020云南昆明,6,1.5分)为探究二氧化碳是否是光合作用必需的原料,某小组设计如图实验。分析错误

的是 ( )

A.实验变量是二氧化碳

B.实验前都不需要暗处理

C.可用酒精溶解叶绿素

D.可用碘液检测有无淀粉产生

答案 B “探究二氧化碳是否是光合作用必需的原料”实验中,最后需要通过滴加碘液观察叶片是否

变蓝,从而判断叶片是否通过光合作用产生了淀粉,因此实验前仍需要去除叶片中原有的淀粉,所以实验

前需要暗处理一昼夜。

知识拓展 明确实验原理:实验前暗处理是为了去除叶片中原有的淀粉;滴加碘液观察叶片是否变蓝,是

通过检验叶片是否有淀粉产生来判断叶片是否进行了光合作用。

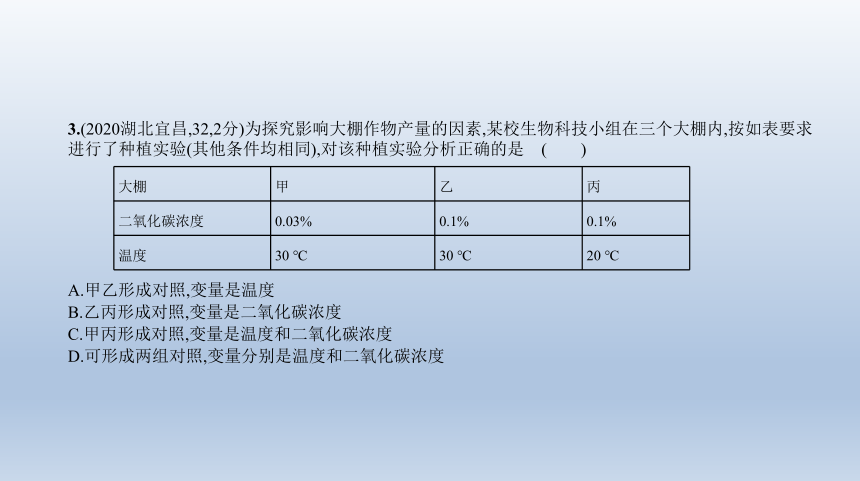

3.(2020湖北宜昌,32,2分)为探究影响大棚作物产量的因素,某校生物科技小组在三个大棚内,按如表要求

进行了种植实验(其他条件均相同),对该种植实验分析正确的是 ( )

大棚 甲 乙 丙

二氧化碳浓度 0.03% 0.1% 0.1%

温度 30 ℃ 30 ℃ 20 ℃

A.甲乙形成对照,变量是温度

B.乙丙形成对照,变量是二氧化碳浓度

C.甲丙形成对照,变量是温度和二氧化碳浓度

D.可形成两组对照,变量分别是温度和二氧化碳浓度

答案 D 甲乙形成对照,变量是二氧化碳浓度,A错误;乙丙形成对照,变量是温度,B错误;甲与丙变量不

唯一,不能形成对照实验,C错误。

方法技巧 充分利用表中数据,进行对比,确定唯一变量才能形成对照实验。

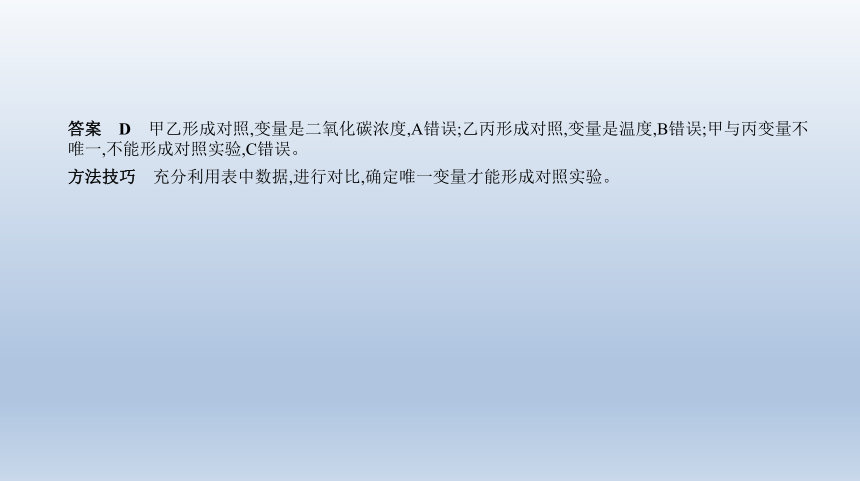

4.(2020山东青岛,33,1分)下列有关生物实验的叙述,错误的是 ( )

A.在探究“光对鼠妇生活的影响”时,需设计明暗不同但是相通的两种环境

B.在“制作人口腔上皮细胞临时装片”时,滴加生理盐水的目的是维持细胞正常的形态

C.在探究“萌发的种子呼吸作用”时,用燃烧的蜡烛迅速放进装有萌发种子的瓶里,火焰立即熄灭,说明

呼吸作用吸收氧气,释放二氧化碳

D.在探究“种子萌发的环境条件”时,选取自身具备萌发能力的种子,均分成甲、乙两组,实验装如图,该

实验变量是空气

答案 C 氧气有支持燃烧的特性,燃烧的蜡烛放进装有萌发种子的瓶里,火焰熄灭,说明瓶内氧气少,不

能支持燃烧,故本实验只能证明呼吸作用吸收氧气不能证明呼吸作用释放二氧化碳,C错误。

知识拓展 要证明呼吸作用释放二氧化碳,需要将瓶内的气体导入澄清的石灰水,如果石灰水变浑浊,则

证明呼吸作用释放二氧化碳。

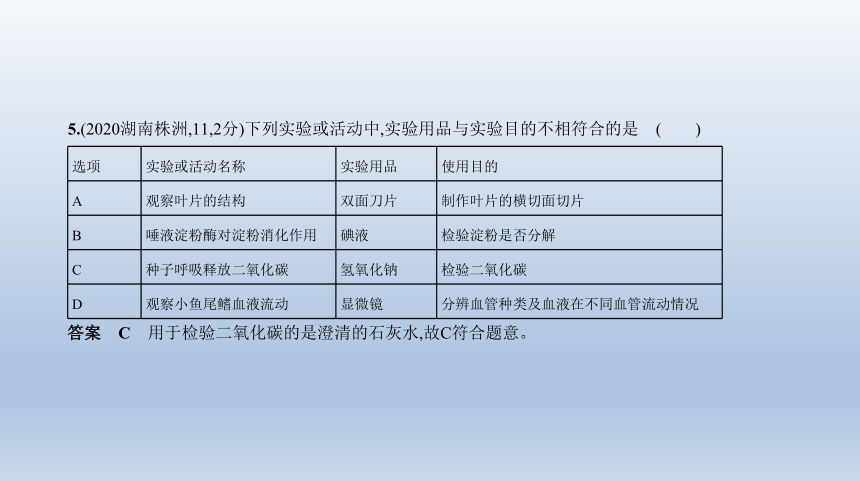

5.(2020湖南株洲,11,2分)下列实验或活动中,实验用品与实验目的不相符合的是 ( )

选项 实验或活动名称 实验用品 使用目的

A 观察叶片的结构 双面刀片 制作叶片的横切面切片

B 唾液淀粉酶对淀粉消化作用 碘液 检验淀粉是否分解

C 种子呼吸释放二氧化碳 氢氧化钠 检验二氧化碳

D 观察小鱼尾鳍血液流动 显微镜 分辨血管种类及血液在不同血管流动情况

答案 C 用于检验二氧化碳的是澄清的石灰水,故C符合题意。

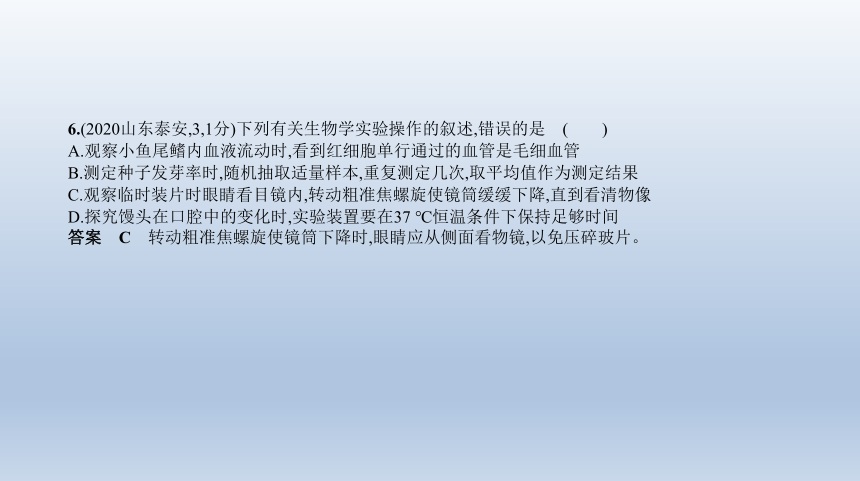

6.(2020山东泰安,3,1分)下列有关生物学实验操作的叙述,错误的是 ( )

A.观察小鱼尾鳍内血液流动时,看到红细胞单行通过的血管是毛细血管

B.测定种子发芽率时,随机抽取适量样本,重复测定几次,取平均值作为测定结果

C.观察临时装片时眼睛看目镜内,转动粗准焦螺旋使镜筒缓缓下降,直到看清物像

D.探究馒头在口腔中的变化时,实验装置要在37 ℃恒温条件下保持足够时间

答案 C 转动粗准焦螺旋使镜筒下降时,眼睛应从侧面看物镜,以免压碎玻片。

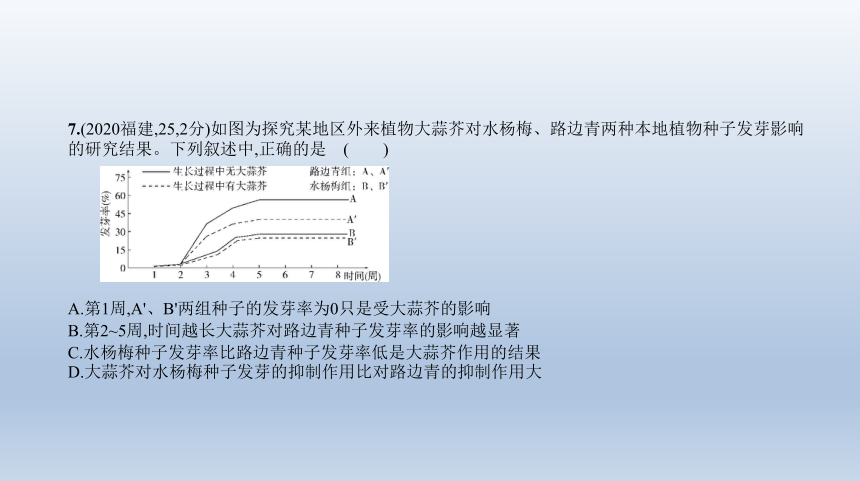

7.(2020福建,25,2分)如图为探究某地区外来植物大蒜芥对水杨梅、路边青两种本地植物种子发芽影响

的研究结果。下列叙述中,正确的是 ( )

A.第1周,A'、B'两组种子的发芽率为0只是受大蒜芥的影响

B.第2~5周,时间越长大蒜芥对路边青种子发芽率的影响越显著

C.水杨梅种子发芽率比路边青种子发芽率低是大蒜芥作用的结果

D.大蒜芥对水杨梅种子发芽的抑制作用比对路边青的抑制作用大

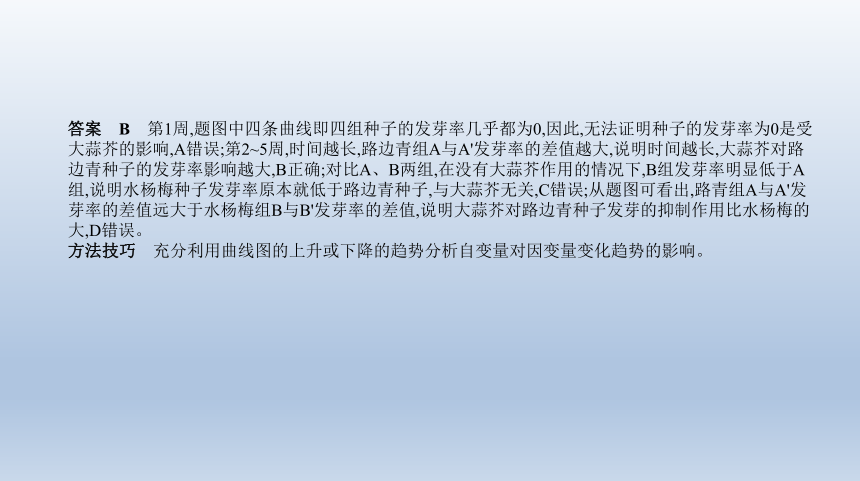

答案 B 第1周,题图中四条曲线即四组种子的发芽率几乎都为0,因此,无法证明种子的发芽率为0是受

大蒜芥的影响,A错误;第2~5周,时间越长,路边青组A与A'发芽率的差值越大,说明时间越长,大蒜芥对路

边青种子的发芽率影响越大,B正确;对比A、B两组,在没有大蒜芥作用的情况下,B组发芽率明显低于A

组,说明水杨梅种子发芽率原本就低于路边青种子,与大蒜芥无关,C错误;从题图可看出,路青组A与A'发

芽率的差值远大于水杨梅组B与B'发芽率的差值,说明大蒜芥对路边青种子发芽的抑制作用比水杨梅的

大,D错误。

方法技巧 充分利用曲线图的上升或下降的趋势分析自变量对因变量变化趋势的影响。

8.(2019四川绵阳,21,1分)食堂工作人员对学生每天的饭菜都要随机采集,部分留样,供有关部门进行食品

安全检查。其中主要运用的科学方法是 ( )

A.比较 B.抽样检测

C.作出假设 D.生物分类

答案 B 由题干叙述“食堂工作人员对学生每天的饭菜都要随机采集,部分留样,供有关部门进行食

品安全检查”可知,主要运用的科学方法是抽样检测。

方法技巧 从题干中抓取关键词“随机采集,部分留样”。

9.(2019湖南湘潭,12,2分)医学人员为了探究眼轴(眼的前后径)长度和视力的关系,依次检查了不同近视

程度的志愿者180人的眼轴长度和视力,记录如表。以下叙述中正确的是 ( )

眼轴长度/mm ≤26.99 27.00~28.49 28.50~29.99 ≥30.00

平均视力 1.02 0.96 0.82 0.46

提示:人眼的正常视力大于1.0 A.随着眼轴长度的增加,视力越来越好

B.随着眼轴长度的增加,视力越来越差

C.眼轴长度与视力好坏没有明显的相关性

D.眼轴长度≥30.00 mm的志愿者需要佩戴凸透镜进行矫正

答案 B 已知人眼的正常视力大于1.0,故随着眼轴长度的增加,平均视力越来越小,视力越来越差,A错

误、B正确;眼轴长度与视力好坏有明显的负相关,C错误;眼轴长度≥30.00 mm的志愿者是近视眼,需要

佩戴凹透镜进行矫正,D错误。

10.(2019北京,4,1分)砂生槐是西藏高原生态恢复的理想树种,具有较高的生态效益。为初步筛选适合西

藏某地区栽培的品种,研究人员测定了4个砂生槐品种幼苗的CO2吸收速率,结果如图。下列相关叙述错

误的是 ( )

A.4种幼苗应在相同光照强度下进行检测

B.砂生槐进行光合作用的场所是叶绿体

C.CO2吸收速率可以反映光合作用速率

D.丁品种砂生槐适合选为该地区栽培品种

答案 D 因为CO2是光合作用的原料,所以CO2吸收速率可以反映光合作用速率;CO2吸收速率越高,光

合作用速率越高,越有利于改善生态环境。由题图可知,乙品种砂生槐的CO2吸收速率最高,因此,乙品种

最适合选为该地区的栽培品种,D错误。

思路分析 根据统计图中的纵坐标(CO2吸收速率)确认与之相关的关系:光合效率高→长势好→适应环

境。

11.(2019广东东莞,18,2分)小明在家里花瓶的积水中发现孑孓(蚊子幼虫)大量浮在水面,他推测这种现象

跟空气或光线有关,于是设计了如表所示实验方案(一段时间后记录实验结果)。分析错误的是 ( )

组别 孑孓数(只) 光线 细密铁丝网 实验结果 上浮数(只) 死亡数(只)

甲 20 光照 竖放

乙 20 光照 横放 (不统计)

丙 20 黑暗 竖放

(注:细密铁丝网竖放水中时孑孓能浮上水面,横放水中时阻碍孑孓浮上水面)

A.细密铁丝网摆放方式可控制空气这一变量

B.甲乙两组对照可以研究空气对孑孓的影响

C.甲丙两组对照可以研究光照对孑孓的影响

D.增加每组实验的孑孓数可以避免实验误差

答案 D 增加每组实验的孑孓数可以避免偶然性、减小误差,但不可以避免实验误差。

12.(2019山东枣庄,36,3分)下列有关实验操作的叙述,错误的是( )

A.在“观察植物细胞的结构”实验中,染色是在盖玻片的一侧滴加碘液,从另一侧用吸水纸吸引,重复2~

3次

B.在“观察葫芦藓”实验中,用刀片将孢蒴切开,然后用显微镜观察里面的孢子

C.在“观察枝芽的结构”实验中,先将枝芽纵剖,再从枝芽基部横切

D.在“观察鸡蛋的结构”实验中,先用解剖剪将外层卵壳膜剪破,再用镊子拨开后观察气室

答案 B 在“观察植物细胞的结构”实验中,染色是在盖玻片的一侧滴加碘液,从另一侧用吸水纸吸

引,重复2~3次,A正确;观察葫芦藓棕褐色孢蒴里的孢子需用放大镜,B错误;先将枝芽纵剖,再从枝芽基部

横切切下枝芽,然后放在解剖盘中用放大镜观察枝芽的结构特点,C正确;做实验时,为了便于观察,我们先

将鸡蛋用解剖剪刀剪破外卵壳膜,再用镊子拨开后观察气室,D正确。

知识拓展 ①植物细胞临时装片的制作步骤:擦→滴→撕→展→盖→染→吸。②观察是科学探究的一

种基本方法,科学观察可以直接用肉眼,也可以借助放大镜、显微镜等仪器。

13.(2018广东,8,2分)调查校园的植物种类时,做法错误的是 ( )

A.需要明确调查目的和调查对象

B.需要制订合理的调查方案

C.调查过程只记录自己喜欢的生物

D.要对调查结果进行整理和分析

答案 C 调查首先要明确调查的目的和调查对象,调查时观察要仔细,要如实做好记录,实事求是,不能

根据个人的喜好有选择地记录。

解题关键 明确调查是科学探究活动,需要如实记录。

14.(2018山东临沂,22,2分)在阿根廷中部发现了身长超过40米的泰坦巨龙类恐龙化石,这种巨型恐龙比

以前发现的霸王龙、剑龙等都要大,是目前世界上发现最重也是最长的恐龙物种。得出这一结论所运

用的科学方法或依据是 ( )

①模拟实验 ②观察化石 ③进行比较 ④科学推测

A.①③④ B.②③④

C.①②③ D.①②③④

答案 B 发现并认真观察、研究泰坦巨龙类恐龙化石,并与霸王龙、剑龙化石进行比较,从而得出泰

坦巨龙类恐龙是目前发现的最重也是最长的恐龙物种,运用了观察法、比较法和科学推测法。

方法技巧 明确科学推测属于科学探究活动之一,前期应该认真地观察、比较。

15.(2016浙江宁波,6,2分)下列实验或活动中,目的与步骤或方法不相符的是 ( )

选项 实验或活动 步骤或方法 目的

A 观察洋葱表皮细胞 对光时转动反光镜 使物像在视野中央

B 绿叶在光下制造淀粉 叶片脱色、漂洗后加碘液 检验是否有淀粉生成

C 观察和解剖花 用刀片将子房纵切 观察子房内的胚珠

D 观察植物的蒸腾作用 量筒内的水面上加一层油 防止量筒内水分蒸发

答案 A 对光时转动反光镜可以调节视野中光线的强弱,不能使物像移动;要移动物像,需要移动装

片。

解题关键 熟练掌握显微镜的使用方法,特别是“对光”的步骤。

16.(2020湖南长沙,30,5分)某研究机构对浏阳大围山自然保护区的鸟类和哺乳类进行调查。他们在大围

山选择了40个位点设置红外相机,当有动物经过各位点时,相机会自动拍照记录,根据所拍摄照片,这次调

查发现了哺乳类5目10科15种,其中食肉目有9种;鸟类7目19科55种,其中雀形目有40种。调查还统计了

不同植被类型中鸟类和哺乳类的物种数,结果如表。

植被类型 阔叶林 针阔叶混交林 针叶林 灌丛和灌草丛

鸟类物种数 39 29 14 32

哺乳类物种数 12 11 9 11

(1)本次调查能否记录下大围山所有的鸟类和哺乳类 。

(2)本次调查统计的物种总数为 。鸟的种类在 (填植被类型)中最多。

(3)大围山自然保护区丰富的植被通过光合作用为动物提供了充足的氧气和 ,是动物生存的基础。

(4)请将阔叶林中哺乳类的物种数转化为柱状图补充在图中。

答案 (1)不能 (2)70 阔叶林 (3)食物来源/有机物 (4)补充如图

解析 (1)本次调查在40个位点设置了红外相机,属于抽样调查,因此不能记录下大围山所有的鸟类和哺

乳类。(2)本次调查发现鸟类物种有55种,哺乳类物种有15种,则物种总数为70种;由表中数据可知,鸟的

种类在阔叶林中最多。(3)光合作用的产物是有机物和氧气,因此,植物光合作用的产物为其他生物提供

了充足的氧气和食物来源(或有机物)。(4)根据表中数据显示,阔叶林中哺乳类物种数为12,所以补充柱

形图答案见图。

17.(2018湖南长沙,31,5分)目前校园“低头族”现象十分普遍,某大学社团随机发放问卷两千份进行调

查,统计结果如表:

学生使用电子产品及健康危害情况统计表

使用电子产品情况 健康危害情况人数 使用时间 人数 颈肩痛 手腕部疼痛 眼部不适 轻度社交障碍

2~4小时 963 178 48 288 136

5~6小时 579 115 102 252 127

6小时以上 458 174 92 224 133

合计 2 000 467 242 764 396

(1)这种科学探究的方法属于 (填“普查法”或“抽样调查法”)。

(2)表格中“轻度社交障碍”评价的是哪方面的健康状态 (填字母)。

A.身体 B.心理 C.社会适应

(3)从表格数据分析,使用时间为 的学生出现颈肩痛的比例最高。

(4)如图是健康危害情况占总人数百分比的柱形图,请你将图补充完整。

(5)世上最遥远的距离就是我在你身边,你却在玩手机。很多人只顾低头看手机而冷落身边亲友,你想对

身边的“低头族”说点什么 。

答案 (1)抽样调查法 (2)C (3)6小时以上 (4)如图(图形、数据标注正确)

(5)你能放下手机和我一起走走吗 (答案合理即可)

解析 (1)由题目叙述“随机发放问卷两千份进行调查”可知,采用的探究方法为调查法,由于人数太多,

因此采用2 000份问卷进行抽样调查。(2)与人交往的社交活动评价的是人的社会适应方面的健康情

况。(3)据表格数据可见,2~4小时、5~6小时、6小时以上出现颈肩痛的百分比分别为178÷963×100%≈1

8.4%、115÷579×100%≈19.8%、174÷458×100%≈37.9%。对比可知,使用时间6小时以上的学生出现颈

肩痛的比例最高。(4)由表中数据可知,使用电子产品感到眼睛不适的人所占的百分比为764÷2 000×10

0%≈38.2%。图见答案(图形、数据标注正确)。(5)长期低头看手机不仅对自己的身体造成危害,还因不

能跟身边人交流,对身边亲近的人也是一种伤害,善意的提醒一下“低头族”:你能放下手机和我一起走

走吗

解题关键 掌握调查法的特点,学会利用表格中的数据分析问题,得出结论。

考点2 科学探究的一般过程

1.(2020湖北宜昌,29,2分)关于探究过程的说法:①并不是所有的问题通过一次探究就能得到正确的结论;

②探究一般是从发现问题、提出问题开始的;③探究实验重复多次后,必能得到正确的结论;④在得出结

论后,还需要对整个探究过程进行反思。正确的是 ( )

A.①②③ B.①②④

C.①③④ D.②③④

答案 B 重复多次实验,也不一定能得到正确的结论,因为在探究过程中可能会被各种因素影响。

解题关键 明确通过实验得到科学结论,尝试和错误的次数是不定的。

2.(2019山东德州,1,2分)在对蜜蜂色觉的研究中,奥地利动物学家弗里施怀疑“蜜蜂是色盲”这一说法,

他认为蜜蜂能分辨花卉的不同颜色。这一步骤属于科学探究基本环节的 ( )

A.提出问题 B.作出假设

C.制订计划 D.表达交流

答案 B 从题目叙述“他认为蜜蜂能分辨花卉的不同颜色”可知,这是奥地利动物学家弗里施对怀疑

“蜜蜂是色盲”这一说法的一种判断,属于作出假设。

3.(2019江苏南通,2,2分)小强同学为探究光照对鼠妇分布的影响,设计了如表实验方案:

鼠妇的数量/只 光照 温度/℃ 土壤

对照组 20 阴暗 25 湿润土壤

实验组 20 明亮 ① ②

该实验方案中①②应为 ( )

A.25 ℃,干燥土壤 B.25 ℃,湿润土壤

C.10 ℃,干燥土壤 D.10 ℃,湿润土壤

答案 B 在设置对照实验时,除变量(光照)不同外,实验组和对照组的其他条件都应相同。本实验探究

的是“光照对鼠妇分布的影响”,因此实验变量是有无光照,而表格中无关变量温度和土壤条件应相同,

故①为25 ℃,②为湿润土壤,B符合题意。

解题关键 对照实验设计的关键是遵循对照原则和单一变量原则。

4.(2019江苏连云港,14,1分)吸烟、酗酒、吸毒都是严重威胁人类生命与健康的不良行为。某同学设计

实验探究酒精对水蚤心率的影响,有关该探究实验的叙述错误的是 ( )

A.可在花鸟虫鱼市场购买或在池塘捕捞水蚤

B.实验假设只能是酒精对水蚤的心率有影响

C.需要设计多组有浓度梯度的实验进行探究

D.要观测水蚤的心率,可设计表格统计数据

答案 B 实验的假设是对问题的一种判断,可以是肯定的,也可以是否定的。

5.(2018湖南娄底,14,2分)生物兴趣小组配制了只含有水分和适量无机盐(种类齐全)的培养液,请问该培

养液可培养下列哪种生物 ( )

A.衣藻 B.酵母菌 C.乳酸菌 D.病毒

答案 A 衣藻含有叶绿体,可以将水和无机盐作为营养物质的来源,同时吸收二氧化碳,通过光合作用

制造有机物。

思路分析 明确不需要以现成的有机物为食的生物是含叶绿体的植物。

6.(2018山东青岛,8,1分)关于图中所示实验的叙述,错误的是 ( )

A.该实验可以验证唾液对淀粉的消化作用

B.水浴保温前分别在两支试管中进行搅拌,可使实验现象更明显

C.滴加碘液后,两试管中的颜色变化是①变蓝,②不变蓝

D.该实验可以得出37 ℃时唾液淀粉酶的活性较强的结论

答案 D 该实验探究的是唾液对淀粉消化作用,无法得出温度与唾液淀粉酶活性的关系的结论。

解题关键 明确本实验的变量是有无唾液,而不是温度。

7.(2020福建,34,6分)蚜虫是一种常见的农业害虫,它以植物的汁液(主要是蔗糖)为食。为有效防治蚜虫,

科研人员对扁豆的抗虫性进行了研究。在种植两个品种的扁豆时发现,大量的蚜虫寄生在绿色扁豆上,

而在相邻的紫色扁豆上仅有少量。蚜虫为什么不选择紫色扁豆呢

假设一:蚜虫对扁豆的选择与颜色的刺激有关。

实验一:①取两个相同的透光玻璃装置,分别编号为甲、乙。②每个装置内放入生长状态相同的绿色、

紫色扁豆各一棵。③将甲、乙装置分别放在两种实验环境中,分别引入20只发育阶段相同的蚜虫。④

一段时间后,观察记录蚜虫的分布情况。⑤实验重复3次。

(1)由于黑暗环境中蚜虫不能接受颜色的刺激,步骤③的两种实验环境应分别是 。

(2)若观察到甲装置中大多数蚜虫出现在绿色扁豆上,乙装置中大多数蚜虫出现在 色扁豆上,则

假设不成立。而实际结果确实如此。

进一步探究:是不是扁豆的某种成分影响了蚜虫的选择呢 经分析发现紫色扁豆中含有物质A,而绿色扁

豆中没有,据此设计了以下实验:

假设二:蚜虫对扁豆的选择与物质A有关。

实验二:取丙、丁两个相同装置分别引入20只发育阶段相同的蚜虫。将配制好的人工饲液固定在装置

中,一段时间后,观察记录蚜虫的取食情况。实验重复3次。结果如表:

组别 项目 丙组 丁组

人工饲液 一定量10%蔗糖溶液

物质A 不加物质A

实验结果 平均取食频率 1次/小时 18次/小时

平均取食时间 0.2分钟/次 1.5分钟/次

(3)实验二设置的实验变量是 ,为形成对照,表格中“ ”处应填入 。

(4)实验结论:大多数蚜虫不选择紫色扁豆是因其含有物质A。比较丙丁两组数据,支持该结论的实验结

果是①丙组的平均取食频率比丁组 ;② 。

答案 (1)黑暗和明亮(顺序可对调) (2)绿 (3)物质A(物质A的有无) 一定量10%蔗糖溶液 (4)低

丙组的平均取食时间比丁组短(丙组的每小时总取食时间比丁组短)

解析 (1)本实验的探究目的是蚜虫对扁豆的选择与颜色的刺激有关,因黑暗环境中无光线刺激,可与明

亮环境形成对比,故设置的两种环境可为黑暗和明亮(顺序可对调)。(2)若假设不成立,即蚜虫对扁豆的

选择与颜色无关,则不管明亮与黑暗,蚜虫大多数都出现在绿色扁豆上。(3)把表格中丙、丁两组作对比

可看出,变量为物质A(物质A的有无),除变量外,其他条件都应相同,故丁组应加入一定量10%蔗糖溶液。

(4)本实验的结论是大多数蚜虫不选择紫色扁豆是因为其含有物质A。通过比较丙丁两组数据,支持该

结论的实验结果是①丙组的平均取食频率比丁组低;②丙组的平均取食时间比丁组短(丙组的每小时总

取食时间比丁组短)。

方法技巧 充分利用表格中数据对比各组差异,判断出实验变量,再结合实验目的,确定实验结果和结

论。

8.(2020北京,19,6分)微塑料是塑料制品分解产生的直径小于5 mm的颗粒物,可通过多种途径进入生物体

内。科研人员利用小鼠进行了相关研究,实验操作及结果如表所示。

组别 小鼠数量(只) 饲喂方式 实验结果 小肠绒毛状态 体重增长值(g/只)

甲 20 数量多,排列整齐 7.34

乙 20 每日饲喂含0.3%微塑料A的普通饲料8 g/只,连续27天 数量少,排列散乱 1.84

丙 20 每日饲喂含3%微塑料A的普通饲料8 g/只,连续27天 基本消失 -0.12

(1)本实验的研究目的是探究 对小鼠消化系统的影响。

(2)实验中甲组起对照作用,其饲喂方式应为 。

(3)由实验结果可知,与甲组比较,乙、丙两组小鼠小肠绒毛数量减少甚至消失,影响小鼠的

功能,导致他们体重增长值均下降。但乙、丙两组体重变化不同,表现为

。

(4)为消除微塑料A对小鼠机体造成的损伤,进行了小鼠的恢复饲养实验。若小肠绒毛出现

的状态。则说明小鼠基本恢复正常。

(5)为减少微塑料的产生及对生物的危害,下列方法不可行的是 。

a.使用塑料制品的替代品

b.对塑料制品进行分类回收

c.经常使用一次性塑料制品

d.寻找可无害化分解微塑料的微生物

答案 (1)微塑料A (2)每日饲喂不含微塑料A的普通饲料8 g/只,连续27天 (3)消化和吸收 乙组体重

增长,而丙组体重降低 (4)数量多,排列整齐 (5)c

解析 (1)对比表中乙组和丙组的不同可知,本实验的变量是微塑料A的浓度,再由题目及表中实验结果

的描述,确定本实验探究的是微塑料A对小鼠消化系统的影响。(2)由于该实验的自变量是微塑料A的浓

度,且甲组起对照作用,再依据对照实验的设计原则(除变量外,其他条件都应相同),因此甲组的饲喂中不

添加微塑料A,其他处理均为乙、丙组相同,故甲组小鼠的饲喂方式为每日饲喂不含微塑料A的普通饲料

8 g/只,连续27天。(3)小肠绒毛的主要作用是增加消化和吸收营养物质的面积,所以若乙、丙两组小鼠

小肠绒毛数量减少甚至消失,则会影响小鼠的消化和吸收功能;由表可知,乙、丙两组体重的变化不同,

表现为乙组小鼠体重增长值为1.84 g/只,说明乙组小鼠的体重增长,而丙组小鼠的体重增长值为-0.12 g/

只,说明丙组小鼠体重降低。(4)为消除微塑料A对小鼠机体造成的损伤,进行了小鼠的恢复饲养实验。

如果恢复后的小鼠小肠绒毛和甲组小鼠小肠绒毛相同,出现数量多,排列整齐的状态时,则说明小鼠基本

恢复正常。(5)经常使用一次性塑料制品会增加微塑料的产生,故c不符合题意。

解题思路 先根据探究目的和表格数据对比确定实验变量,再确定控制变量的方法,最后根据实验结果,

得出科学的结论。

9.(2019内蒙古呼和浩特,17,4分)A物质常用在日常生活中,但其进入水环境中的风险引起了研究者的重

视。他们用一种单细胞的藻类植物作实验材料,来探究不同浓度的A物质对其光合作用和呼吸作用的影

响。请完善实验步骤,并分析作答:

(1)材料用具:不同浓度的A物质溶液、培养液、同种单细胞藻类植物若干、密闭锥形瓶若干、溶氧测

定仪、蒸馏水等。

(2)实验步骤:

步骤一:将同种的单细胞藻类植物平均分为甲、乙两组又各分为6个小组并编号,分别放入密闭的锥形

瓶中培养。

步骤二:在甲、乙组中的实验组都分别加入 ,对照组中加入等量的蒸馏

水。

步骤三:甲组全部放在充足光照条件下培养,乙组全部放在黑暗条件下培养,温度等其他条件应

。

步骤四:培养一段时间后,检测各个锥形瓶中的 ,然后根据实验绘制出曲线图,如图:

(3)根据曲线图可判断 (填“曲线1”或“曲线2”)是乙组的实验数据。

(4)A物质浓度为1 mg·L-1时,曲线1所示藻类植物细胞中叶绿体产生的氧气去向有

。

(5)该实验的结论是

。

答案 (2)等量的不同浓度的A物质溶液 相同且适宜 溶氧量 (3)曲线2 (4)进入线粒体和溶于培养

液 (5)A物质能抑制藻类植物的光合作用和呼吸作用,随着浓度增加,抑制作用加强

解析 (2)从探究目的“探究不同浓度的A物质对其光合作用和呼吸作用的影响”可知 ,本实验的变量

为不同浓度的A物质,因此甲、乙组中的实验组都分别加入等量的不同浓度的A物质溶液。设置对照实

验时,除变量外,其他影响实验的条件都应相同且适宜,确保控制单一变量。从曲线图的纵坐标可以看出,

本实验的因变量是溶氧量,因此培养一段时间后,应检测各个锥形瓶中的溶氧量。(3)因为乙组处于黑暗

环境中,只能进行呼吸作用,不断消耗氧气,所以测定时溶氧量比培养液初始溶氧量低,故曲线2是乙组的

实验数据。(4)A物质浓度为1 mg·L-1时,水中溶氧量比初始溶氧量高,说明藻类植物既进行光合作用,又进

行呼吸作用,故藻类植物细胞中叶绿体产生的氧气一部分进入线粒体,进行呼吸作用,另一部分释放到细

胞外,溶解在水中。(5)通过题图可知,曲线1随着A物质浓度的升高呈现下降趋势,说明光合作用产生的

氧气越来越少,则A物质能抑制藻类植物的光合作用,且随着浓度增加,抑制作用加强;曲线2随着A物质浓

度的升高呈现上升趋势,说明呼吸作用消耗的氧气越来越少,则A物质抑制藻类植物的呼吸作用,且随着

浓度增加,抑制作用加强。综上所述,A物质能抑制藻类植物的光合作用和呼吸作用,且随着浓度增加,抑

制作用加强。

考点1 科学探究的基本方法和技能

教师专用题组

1.(2019山东青岛,35,1分)对图中各曲线的分析,错误的是 ( )

A.图甲是某生态系统中两种生物的数量随时间的变化曲线,m、n可分别代表蝉、螳螂

B.图乙是24小时内植物释放氧气情况曲线图,a点积累的有机物比b点多

C.图丙表示3种营养物质在消化道各部位被消化的程度,Z曲线表示脂肪的消化过程

D.从图丁曲线变化可知,农药对具有抗药性变异的害虫进行了选择

答案 B 图乙是24小时内植物释放氧气情况曲线图,由图可知,从6点到18点,植物释放氧气的值一直都

是正值,说明光合作用强度大于呼吸作用强度,在此过程中光合作用制造的有机物一直多于呼吸作用消

耗的有机物,即有机物一直在不断积累,所以a点积累的有机物比b点少。

解题关键 明确氧气释放量为正值时,说明光合作用强度大于呼吸作用强度。

2.(2018山东临沂,25,2分)下列有关生物学实验的叙述,正确的是 ( )

A.“测定某种食物中的能量”实验时需要设置重复组

B.“检测不同环境中的细菌和真菌”实验中,在培养基高温灭菌后可直接接种

C.“探究花生果实大小的变异”实验中,测得大花生中也有小花生,一定属于可遗传的变异

D.“探究烟草浸出液对水蚤心率的影响”实验时,一只水蚤只能做两次实验,先在清水中观察,再放入烟

草浸出液中观察,其先后顺序也可颠倒

答案 A 在进行“测定某种食物中的能量”实验时,为减小实验误差,应该设置重复组,求各组的平均

值,A正确;“检测不同环境中的细菌和真菌”实验中,高温灭菌后的培养基应先冷却后再接种,否则会杀

死要培养的细菌和真菌,B错误;“探究花生果实大小的变异”实验中,测得大花生中出现小花生,可能是

由环境影响导致的不可遗传的变异,C错误;“探究烟草浸出液对水蚤心率的影响”实验时,一只水蚤只

能做两次实验,必须先在清水中观察,再放入某一浓度的烟草浸出液中观察,但先后顺序不能颠倒,如果顺

序颠倒,烟草浸出液会影响水蚤的心率,使实验数据不准确,D错误。

3.(2018广东,17,2分)“绿叶在光下制造有机物”实验中,操作与目的有误的是 ( )

选项 操作 目的

A 将天竺葵放在暗处一昼夜 消耗植物体内原有的淀粉

B 将叶片一部分上下两面用黑纸片遮盖起来 设置有光和无光的对照

C 将叶片放入盛有酒精的小烧杯中直接加热 脱去叶片中的叶绿素

D 向漂洗干净的叶片上滴加碘液 检验淀粉的生成

答案 C 把叶片放入装有酒精的小烧杯中,隔水加热而不是直接加热,以防酒精直接加热发生危险。

4.(2018山东青岛,24,1分)下列关于实验或探究活动的叙述,正确的是 ( )

A.观察小鱼尾鳍内血液流动时,需要用到载玻片

B.进行膝跳反射实验时,叩击的部位是大腿的肌肉

C.用显微镜观察草履虫的纤毛时,需将视野调亮

D.在测定反应速度的实验中,不需要进行重复实验

答案 A 进行膝跳反射实验时,叩击的部位是膝盖下方的韧带,B错误;用显微镜观察草履虫的纤毛时,

需将视野调暗一些,C错误;在测定反应速度的实验中,需要多次实验取平均值,以避免偶然性、减小误差,

D错误。

5.(2018湖南长沙,25,2分)在“互联网+”时代,各种各样的信息随处可见,我们要学会科学判断,去伪存

真。下列哪种信息呈现的做法是错误的,不能转发 ( )

A.正确使用抗生素 B.考前心理调查

C.服用蛔虫卵减肥 D.如何防范溺水

答案 C 通过互联网络,青少年不仅要学会提取信息,还要学会用正确的观点去分析信息,辨别是非,去

伪存真,未经证实的消息不能随意转发。

解题关键 明确文明上网、科学地使用网络传播信息常识。

6.(2017山东临沂,1,2分)某兴趣小组的同学设置了“有光”和“无光”两种环境条件,探究“光会影响

鼠妇的分布”。这种研究方法属于 ( )

A.观察法 B.实验法 C.调查法 D.模拟法

答案 B 实验法强调根据研究目标的需要而改变生物的生活条件,在改变的环境下观察生物的行为反

应,这种研究方法属于实验法。

易错警示 观察法和实验法的区别:观察法尽管有时借助放大镜、显微镜或直尺等工具,但并没有改变

研究目标的生活条件,而实验法尽管离不开观察法,但却是在改变的环境下进行观察。

考点2 科学探究的一般过程

1.(2018山东青岛,23,1分)下列对图中各曲线的分析,正确的是 ( )

A.图一表示在透明的密闭温室里,水稻种子从萌发到长成幼苗过程中氧气含量的变化,第10~20天,氧气

浓度增加是因为幼苗不进行呼吸作用

B.图二是密闭蔬菜大棚内一天中某气体的含量变化曲线,可判断该气体是二氧化碳

C.图三表示光照强度、二氧化碳浓度对光合作用强度的影响。根据a、c点光合作用强度的差异可知,

增加光照强度有利于提高农作物产量

D.图四曲线可以表示绿色植物在夏季晴天高温时蒸腾作用强度的变化情况

答案 D 图一中,水稻种子从萌发到长成幼苗过程中第10~20天,氧气浓度增加是因为幼苗的光合作用

强度大于呼吸作用强度,A错误;图二中,6点时气体含量最低,随着光照强度的增强,气体含量越来越高,可

判断该气体是氧气,因为白天光合作用强度大于呼吸作用强度,释放的氧气量多于消耗的氧气量,B错误;

图三中,根据a、c点光合作用强度的差异可知,增加二氧化碳浓度有利于提高农作物产量,C错误。

2.(2017广东,8,2分)探究“光对鼠妇生活的影响”实验,下列说法正确的是 ( )

A.光照条件是实验的变量

B.可以用1只鼠妇完成

C.只有光影响鼠妇的生活

D.在一个盒子进行,不用设置对照

答案 A 对照实验所要探究的条件就是实验的唯一变量,因此,“探究光对鼠妇生活的影响”实验变

量是光照,A正确;1只鼠妇数量太少,存在偶然性,不一定能得出正确结论,B错误;除光照外,其他条件如温

度、土壤湿度等都会影响鼠妇的生活,C错误;在探究“光对鼠妇生活的影响”的实验中,将实验盒一边

遮光,另一边不遮光,这样就形成了以光照为唯一变量的对照实验,目的是探究光照对鼠妇生活的影响,D

错误。

3.(2017甘肃平凉,8,2分)某校研究性学习小组同学进行“绿豆种子萌发的环境条件”的探究活动,实验

条件及结果如表所示。下列相关分析中,错误的是 ( )

组别 温度 水 空气 发芽率

① 25 ℃ 适量 充足 96%

② 25 ℃ 干燥 充足 0

③ 4 ℃ 适量 充足 0

A.为了避免偶然性,种子数量不能太少

B.实验变量是温度和水

C.①组中也有未萌发的种子,原因可能是胚已死亡

D.实验结论是种子萌发需要适宜的温度、一定的水分、充足的光照

答案 D 由表中结果可知,种子萌发需要适宜的温度、一定的水分,无法得出充足的光照是种子萌发

的条件,D错误。

解题妙招 依据表格结果得出实验结论。

4.(2016江苏连云港,1,1分)关于“学习使用显微镜”和“科学探究的基本过程”的叙述,正确的是 ( )

A.对光时目镜内看到的圆形光屏,叫视野

B.只能调节粗准焦螺旋使观察的物体更清晰

C.科学探究中可对获得的实验数据进行修改

D.科学探究的基本过程是设计实验和表达交流

答案 A 细准焦螺旋的作用是较小幅度地升降镜筒,使物像更加清晰,B错误;实验数据是实际测量出

来的,不能修改,C错误;科学探究的一般过程:提出问题、作出假设、制订计划、实施计划、得出结论、

表达和交流,D错误。

解题关键 熟练掌握使用显微镜的方法,如调节细准焦螺旋可使物像更清晰。

5.(2019湖南长沙,29,2分)我国近三分之二的人口以稻米为主食。近年来,一些农田受到了重金属镉的污

染。水稻籽粒中的镉含量及稻谷产量会受到土壤镉浓度的影响吗 有必要在镉污染农田全面停止水稻

种植吗 科研人员选择了48个品种的水稻对此展开了研究,结果如表:

不同镉浓度土壤中水稻籽粒镉含量

及稻谷产量(48个品种的水稻平均值)

土壤镉浓度(毫克/千克) 籽粒镉含量均值(毫克/千克) 稻谷产量均值(克/盆)

0.68(中度污染) 0.022 121.37

2.01(重度污染) 0.213 129.85

(*农作物镉含量国家安全标准值:0.2毫克/千克)

(1)实验全程使用专用设备生产的纯净水而非普通水灌溉水稻,这样做的目的是 。

(2)实验结果表明,土壤镉浓度增加会导致水稻籽粒中的镉含量 ,稻谷产量 (会/不会)降低。

(3)已有研究表明,有的水稻镉吸收能力弱,有的水稻则镉吸收能力强,且这两类水稻都有一定的种植价

值。你会选择哪类水稻种植于污染区 并说明理由。(2分)

答案 (1)保证水稻吸收的镉只来自土壤(排除其他因素干扰) (2)增加(升高) 不会 (3)选择镉吸收能

力弱的水稻,这种水稻籽粒中镉含量低(1分),检测水稻籽粒中的镉含量,如果低于国家安全标准值,则可

以食用(1分)。[或选择镉吸收能力强的水稻,这种水稻将土壤中的镉吸收后能大大降低土壤的镉含量,减

轻镉污染(1分),但这种水稻要进行无害化处理(这种水稻不能食用)(1分)。](只选择没说理由的不给分)

解析 (1)使用纯净水可防止普通水中含有镉等金属对实验结果产生影响,保证水稻吸收的镉只来自土

壤(排除其他因素干扰)。(2)从表中数据看出,土壤镉浓度越高,水稻籽粒镉含量越高,稻谷产量均值也相

对较高,因此,得出结论:土壤镉浓度增加会导致水稻籽粒中的镉含量增加(升高),但稻谷的产量不会降低,

反而略高。(3)根据自己的设想进行选择,并说明理由即可。

6.(2018山东济宁,21,8分)生物是以实验为基础的生命科学,同学们尽情地在实验课中体验探究的乐趣吧!

请你结合如下两组实验分析回答:

(一)如图为“萌芽”社团在探究“馒头在口腔中的变化”时的方案设计,试管均置于37 ℃温水中10分钟:

(1)滴加碘液后, 号试管不会变蓝。

(2)若以“牙齿咀嚼和舌的搅拌”为探究变量,应选取 作为一组对照实验。

(二)如表为“思迈”小组在探究“如何保鲜肉汤”时的操作处理,三个相同的锥形瓶内各加入50毫升肉

汤并高温煮沸15分钟:

标号 甲 乙 丙

瓶口 敞开 敞开 塞消毒棉球

温度 25 ℃ 5 ℃ 25 ℃

现象 变质 不变质 不变质

(3)实验前将锥形瓶内的肉汤高温煮沸的目的是 。

(4)依据实验结果,小组三位同学的推测不合理的是 。

甲:锥形瓶内的肉汤自然就会形成微生物

乙:肉汤腐败是由空气中的微生物造成的

丙:低温可抑制微生物的正常生长和繁殖

答案 (1)③ (2)②③ (3)将肉汤内原有的微生物杀死 (4)甲

解析 (1)①号试管无唾液,②号试管放入的是馒头块,不搅拌,相当于没有牙齿的咀嚼和舌的搅拌作用,

只有③号试管模拟了口腔环境,淀粉能被完全分解,所以滴加碘液后,只有③号试管不会变蓝。(2)②号试

管放入的是馒头块,不搅拌,相当于没有牙齿的咀嚼和舌的搅拌作用,所以若以“牙齿咀嚼和舌的搅拌”

为探究变量,应选取②③作为一组对照实验。(3)高温能灭菌,所以实验前将锥形瓶内的肉汤高温煮沸的

目的是将肉汤内原有的微生物杀死。(4)依据实验结果,可知肉汤腐败是由空气中原有的微生物造成的,

不是自然发生的,所以小组三位同学的推测不合理的是甲。

考点1 科学探究的基本方法和技能

1.(2020山东青岛李沧一模,35)一切推理都必须从观察与实验中得来。如图为同学们的部分实验操作步

骤,正确的是 ( )

答案 C 加盖盖玻片时应该用镊子,不能用手,会造成污染,A错误;观察草履虫实验,需要用滴管从草履

虫培养液表层吸取,B错误;观察叶片结构时不需要染色,D错误。

方法技巧 正确掌握实验的操作步骤和目的。

2.(2020江西九江赛城湖中学模拟,2)生物兴趣小组配制了只含有水分和适量无机盐(种类齐全)的培养

液,请问该培养液可培养下列哪种生物 ( )

A.衣藻 B.酵母菌

C.乳酸菌 D.病毒

答案 A 只含有水分和适量无机盐(种类齐全)的培养液适合培养自养生物,即能进行光合作用的生物,

因此该培养液可培养衣藻,A符合题意。酵母菌属于真菌,乳酸菌属于细菌,病毒没有细胞结构,它们都是

异养型生物,只能利用现成的有机物,因此都不能用该培养液来培养,B、C、D不符合题意。

方法技巧 掌握单细胞生物和病毒的特点及生活方式。

3.(2020山东青岛市南模拟,29)完成下列实验操作步骤后,不可能出现的实验现象是 ( )

A.用低倍镜观察人血永久涂片,可观察到血小板

B.解剖桃花后,用放大镜观察可看到胚珠

C.用显微镜观察洋葱鳞片叶表皮细胞时可观察到细胞壁等结构

D.叩击膝盖下面的韧带时,可看到小腿突然向前跳起

答案 A 用低倍镜观察人血永久涂片,可看到红细胞和白细胞,看不到血小板,因为血小板太小。

方法技巧 熟记用低倍镜看不到血小板。

4.(2019江苏南通三模,1)科学探究最基本的方法是 ( )

A.实验和观察 B.归纳和推理

C.假设和猜想 D.测量和记录

答案 A 科学探究最基本的方法是实验和观察。观察是科学探究的一种基本方法,科学观察可以直接

用肉眼,也可以借助放大镜、显微镜等仪器,或利用照相机、录像机、摄像机等工具;实验是验证假设的

基本途径,所有的实验都有变量,科学探究常常需要进行对照实验,在对照实验中,除实验变量不同之外,

其他因素都要保持相同且适宜。

5.(2019北京海淀一模,3)在下列实验中会用到碘液,其中与观察人体口腔上皮细胞滴加碘液目的相同的

是 ( )

A.观察洋葱鳞片叶表皮细胞

B.检验绿叶在光下制造淀粉

C.验证玉米的胚乳储存淀粉

D.探究馒头在口腔中的变化

答案 A 观察人体口腔上皮细胞滴加碘液的目的是通过染色,使细胞核看得更清楚,与观察洋葱鳞片

叶(内)表皮细胞时滴加碘液的目的相同,A符合题意;检验绿叶在光下制造淀粉、验证玉米的胚乳中储存

淀粉、探究馒头在口腔中的变化这三个实验都是利用淀粉遇碘变蓝的特性,滴加碘液目的是检验淀粉

的存在,B、C、D不符合题意。

6.(2018北京一零一中学一模,2)科学家用不同的研究方法揭示生命的奥秘,主要应用观察法进行研究的

是 ( )

A.达尔文与自然选择学说

B.米勒与模拟生命的起源

C.珍妮·古道尔与野生黑猩猩的行为

D.袁隆平与杂交水稻

答案 C 研究动物的行为,最常用的方法是观察法。达尔文、米勒和袁隆平都主要采用实验法(或模

拟实验法)。

解题关键 明确科学地观察属于最常用的一种科学探究活动。

7.(2018河北保定一模,1)生物学是一门实验科学,以下关于生物学实验的描述不正确的是 ( )

A.验证植物的光合作用前,要先将植物暗处理一昼夜

B.制作临时装片时,选择的材料要薄而透明

C.探究唾液对淀粉的分解作用时,用碘液检验是否生成麦芽糖

D.探究光对鼠妇生活的影响时,应选择多只鼠妇进行实验

答案 C 利用淀粉遇碘变蓝的特性检验淀粉的存在。如果滴加碘液不变蓝,说明淀粉被唾液分解了;

如果变蓝,证明含有淀粉,但无法证明是否含有麦芽糖。

方法技巧 利用淀粉遇碘变蓝的特性,可用碘液检验淀粉。

8.(2020天津河西模拟,6)根据制作和观察洋葱鳞片叶内表皮细胞临时装片的实验,分析回答下面的问题

([ ]内填写标号)。

(1)制作洋葱鳞片叶内表皮细胞临时装片的主要步骤包括:①准备;②制片;③ 。

(2)在制片过程中,撕取内表皮时,可能有汁液溅出,这是从细胞质中的 内的细胞液流出的。接着

要小心地使盖玻片的一边先接触载玻片上的水滴,然后缓缓地放在撕下的内表皮上,这样才能避免

而影响细胞的观察。

(3)对光过程中若光线变暗,可调整[⑤] 或反光镜,提高视野的亮度;转动[③] ,可将低倍

物镜转换成为高倍物镜。

(4)若使镜筒上升幅度较大,应使用[ ] 。

答案 (1)染色 (2)液泡 产生气泡 (3)遮光器 转换器 (4)① 粗准焦螺旋

解析 观图可知:①为粗准焦螺旋、②为细准焦螺旋、③为转换器、④为物镜、⑤为遮光器、⑥为反

光镜。(1)植物细胞临时装片的制作步骤是擦→滴→撕→展→盖→染→吸,为了便于观察,制片完成,要用

碘液进行染色。(2)液泡内含有细胞液,溶解着多种物质。撕取内表皮时,可能有汁液溅出,这是从细胞质

中液泡内的细胞液流出的。接着要小心地使盖玻片的一边先接触载玻片上的水滴,然后缓缓地放在撕

下的内表皮上,这样才能避免产生气泡而影响细胞的观察。(3)显微镜视野亮度的调节用反光镜和光圈:

光线强时,用小光圈、平面镜;光线弱时,用大光圈、凹面镜。所以对光过程中若光线变暗,可调整[⑤]遮

光器或反光镜,提高视野的亮度。转动[③]转换器,可将低倍物镜转换成为高倍物镜。(4)粗细准焦螺旋

的作用是升降镜筒,其中①粗准焦螺旋的作用是较大幅度地升降镜筒,②细准焦螺旋的作用是较小幅度

地升降镜筒。

9.(2019湖南郴州模拟,59)阅读下列材料,完成实验探究,并回答问题。

现在正值夏天,绝大多数绿色植物的叶片呈绿色。小玉同学发现菜农卖的韭菜叶是绿色的,而超市中的

“韭黄”的叶却呈黄白色。小玉同学将这个情况告诉他的好朋友小明同学,小明同学上网查询获知,在

遮光条件下新发韭菜培养出了韭黄。小玉同学提出了问题:在阳光照射下,韭黄会发生变化吗 两人进行

了激烈的讨论,都各有说法。

为此,他们设计了一个实验,探究在光照条件下培养韭黄,其叶子是否会变成绿色。

实验器材:两盆各20~40株培养好的韭黄幼苗,黑色大纸袋,洒水壶等。

提出问题:

作出假设:

实验方案(设计思路):将两盆韭黄幼苗分为A、B两组,一组在光照条件下,另一组不被光照,观察一个白

昼后两组韭黄叶的颜色变化情况,观察并记录三天。

实验步骤:

①将两盆韭黄分别编为A 组、B 组,适时适量向两盆韭黄浇清水,将黑色大纸袋罩在 花盆上;

②第一天清晨将两盆韭黄幼苗都放置在向阳的地方;

③晚上观察并记录A、B组韭黄的颜色变化情况;

④第二、三天,重复浇水,晚上观察、记录。

预期结果和结论:

若实验结果为A 组韭黄叶变成了绿色,B 组韭黄叶仍为黄白色,由此推出实验结论: 。

分析讨论:

(1)在这一探究实验中,设置了对照实验,该实验的变量是 。

(2)在探究实验中,每盆使用了多株韭黄进行实验,这是设置 实验,为了避免出现偶然因素而产

生误差。

答案 提出问题:韭黄在阳光下会变绿吗

作出假设:韭黄在阳光下会(或不会)变绿。

实验步骤:B组

实验结论:韭黄在阳光下会变绿

分析讨论:(1)有无光照 (2)重复

解析 从题目叙述“设计了一个实验,探究在光照条件下培养韭黄,其叶子是否会变成绿色”确定提出

的问题:韭黄在阳光下会变绿吗 (或者韭黄在阳光下是否会变绿 )从题目叙述“小明同学上网查询获

知,在遮光条件下新发韭菜培养出了韭黄”可以推知,作出的假设是韭黄在阳光下会(或不会)变绿。由

于本实验的预期结果为A组韭黄叶变成了绿色,B组韭黄叶仍为黄白色,说明B组不见光,因此应将黑色大

纸袋罩在B组花盆上,根据此结果得到的结论是韭黄在阳光下会变绿。本实验的变量为有无光照;每盆

使用了多株韭黄进行实验,是为了避免偶然性、减小误差,相当于设置了重复组。

考点2 科学探究的一般过程

1.(2020山东青岛崂山模拟,31)下列有关生物实验的描述,错误的是 ( )

A.在“探究光对鼠妇的影响”的实验中,要提供明亮和阴暗两个环境,其中阴暗的作为对照组

B.在“探究绿叶在光下制造有机物”的实验中,我们根据实验结果得到了绿叶在光下制造淀粉和放出

氧气的结论

C.在“证明细菌对植物体遗体的分解作用”的实验中,要使树叶保持湿润的原因是为细菌提供生存所

需的水分

D.在“精子与卵细胞随机结合”的模拟实验中,每个同学通过模拟实验得到的数据只能大致说明生男

生女的比例是1∶1

答案 B 在“探究光对鼠妇的影响”的实验中,变量是光,因此要提供明亮和阴暗两个环境,其中阴暗

的作为对照组,明亮的作为实验组,A正确;在“探究绿叶在光下制造有机物”的实验中,我们根据实验结

果得到了绿叶在光下制造淀粉和光是光合作用的条件的结论,并不能证明有氧气产生,B错误;在“证明

细菌对植物体遗体的分解作用”的实验中,由于细菌适于生活在潮湿的环境中,因此使树叶保持湿润的

原因是为细菌提供生存所需的水分,C正确;在“精子与卵细胞随机结合”的模拟实验中,每个同学通过

模拟实验得到的数据不一定是1∶1,只能大致说明生男生女的比例是1∶1,D正确。

方法技巧 熟练掌握几个实验的操作步骤及目的。

2.(2019江苏张家港模拟,8)洋洋同学想要研究小虾对水草生长的影响,她做了两个生态瓶,其中一个所处

的环境和条件如图所示。那么,下述各项中,作为她探究实验的第二个生态瓶应该是 ( )

答案 B 从题目叙述“研究小虾对水草生长的影响”看出,本实验的变量是小虾,其中已知的装置内

有小虾,所以另一个装置内应该没有小虾,除此以外,其他条件都相同,故B符合题意。

解题关键 确定本实验的变量是“小虾”。

3.(2019山东枣庄模拟,36)某同学探究酒精对水蚤心率的影响,实验结果如表。下列分析正确的是 ( )

酒精浓度 0(清水) 0.25% 1% 10% 20%

每10秒水蚤心跳次数(平均值) 35 45 30 23 死亡

A.水蚤心率随酒精浓度升高而升高

B.酒精浓度对水蚤心率没有影响

C.酒精浓度太高会导致水蚤死亡

D.水蚤心率随酒精浓度降低而降低

答案 C 从表格数据看出,随着酒精浓度的升高,水蚤的心率先升高后降低,当酒精浓度达到20%时,水

蚤死亡,故C正确。

思路分析 充分利用表中数据进行对比分析。

4.(2019江苏张家港模拟,55)某校生物兴趣小组的同学为了“探究温度对家蚕卵孵化率的影响”,进行了

相关实验,实验结果如表。下列有关这个实验的表述中,错误的是 ( )

组别 A B C

蚕卵数(个) 1 000 1 000 800

培养温度(℃) 16 20 30

培养湿度(%) 75% 75% 75%

孵化出幼蚕所需时间(天) 10 9 8

孵化率(%) 90% 98% 68%

A.这个实验的变量是温度的不同

B.这个实验存在的问题是蚕卵数不一样

C.从实验结果来看,最适宜蚕卵孵化的温度是30 ℃

D.在一定范围内,温度越高,孵化出幼蚕的速度越快

答案 C 从表格数据看出,在16 ℃、20 ℃、30 ℃时蚕卵的孵化率分别是90%、98%、68%,因此最适

宜蚕卵孵化的温度是20 ℃。

5.(2019湖南湘潭一模,10)下列实验中,实验材料与使用目的不相符的是 ( )

实验名称 实验材料 使用目的

A 观察蚯蚓 湿棉球 使蚯蚓体壁保持湿润

B 观察洋葱表皮细胞 清水 保持细胞正常形态

C 探究唾液对淀粉的消化作用 碘液 检测淀粉

D 胆汁对脂肪的乳化作用 胆汁 将脂肪消化成脂肪酸

答案 D 胆汁只能对脂肪起乳化作用,将脂肪转变为脂肪微粒;肠液和胰液的共同作用才能把脂肪完

全分解为甘油和脂肪酸。

6.(2018江苏镇江一模,1)某同学设计实验“探究空气对蚕豆种子萌发的影响”,正确的步骤是 ( )

①作出假设 ②制订计划 ③提出问题 ④实施计划 ⑤得出结论

A.①②③④⑤ B.③①②④⑤

C.③②①④⑤ D.②③①⑤④

答案 B 探究实验的一般过程:提出问题、作出假设、制订计划、实施计划、得出结论、表达和交

流。

解题关键 明确科学探究实验的一般步骤。

7.(2018湖南醴陵一模,3)瓢虫是蚜虫的天敌。瓢虫能依靠被蚜虫危害的植物找到蚜虫。科学家提出:瓢

虫可能是依靠被蚜虫危害的植物所释放出的气味搜索到蚜虫的。科学家提出的是实验探究中的 ( )

A.提出问题 B.收集信息

C.分析实验现象 D.作出假设

答案 D 科学家观察到“瓢虫能依靠被蚜虫危害的植物找到蚜虫”这一现象后,提出疑问:瓢虫可能

是依靠被蚜虫危害的植物所释放出的气味搜索到蚜虫的吗 并在此基础上作出了肯定的假设。这属于

实验探究过程中的“作出假设”步骤。

方法技巧 明确科学探究活动的一般过程包括的6个主要环节及识别特征。

8.(2020云南曲靖马龙模拟,47)个人的良好卫生习惯有利于健康,如图是“检测不同环境中的细菌和真

菌”探究活动中洗手前后培养皿中培养物的对比图。

(1)该实验可以作出的假设:洗手后 。

(2)C在本探究活动中起 作用。

(3)此实验变量是 。

(4)A装置中不能培养出病毒的原因:病毒营 生活,必须依靠活细胞进行繁殖。

(5)该实验告诉我们 ,有利于健康。

答案 (1)手上的细菌和真菌比洗手前少 (2)对照 (3)洗手前后 (4)寄生 (5)注意个人卫生,坚持饭

前便后洗手

解析 (1)为了比较洗手前后手上的细菌和真菌分布情况,提出的问题是洗手前与洗手后手上的细菌和

真菌一样多吗 作出的假设:洗手后手上的细菌和真菌比洗手前少。(2)C为空白对照,在本探究活动中起

对照作用。(3)探究洗手前后手上细菌和真菌数量分布情况,因此实验的变量为洗手前后。(4)病毒没有

细胞结构,必须寄生在活细胞内,所以A装置中不能培养病毒。(5)该实验告诉我们注意个人卫生,坚持饭

前便后洗手,有利于健康。

解题思路 设置对照实验是科学探究中必须具备的,因为实验中如果没有对照组,实验结果就没有说服

力,缺乏可信度。

9.(2020辽宁大联考,30)某生物兴趣小组为了探究霉菌生活的环境,将若干份等量的馒头分别放置于不同

的环境中,并记录如表:

组别 条件 第一天 第二天 第三天 第四天 第五天

A 温暖潮湿 没有发霉 少许霉菌 很多霉菌 许多霉菌 长满霉菌

B 低温潮湿 没有发霉 没有发霉 没有发霉 没有发霉 没有发霉

C 温暖干燥 没有发霉 没有发霉 没有发霉 没有发霉 没有发霉

(1)如果将A和B作为对照实验,那么提出的问题是

(2)如果将A和C作为对照实验,那么实验变量是 。

(3)为了提高实验结果可靠性,还需要进行 实验。

(4)根据实验现象可知,霉菌适合生活在 的环境中。

(5)霉菌在生态系统中属于生物成分中的 。

答案 (1)温度对霉菌的生活有影响吗 (2)水 (3)重复 (4)温暖潮湿 (5)分解者

解析 (1)如果将A和B作为对照实验,则变量是温度,所以他提出的问题是温度对霉菌的生活有影响吗

(2)如果将A和C作为对照实验,温暖潮湿与温暖干燥两组中除了水分不同,其他条件均相同,所以变量是

水。(3)提高实验结果可靠性的途径有设置对照实验、增加重复实验。实验中已经设置了对照实验,所

以还需要重复实验。(4)将A和B作为对照实验,结果是霉菌喜欢温暖的环境;将A和C作为对照实验,结果

是霉菌喜欢潮湿的环境。综合分析,霉菌喜欢温暖潮湿的环境。(5)生态系统由生物部分和非生物部分

组成,生物部分又包括生产者、消费者和分解者。生产者一般指绿色植物;消费者通常指动物;分解者一

般指细菌、真菌、蚯蚓等。霉菌属于真菌,所以是生态系统中的分解者。

方法技巧 掌握对照实验中的设计原则,生态系统的构成及真菌生存条件等。

10.(2019广东一模,33)小华家制作的水煮花生味道好,深受顾客喜爱。但水煮花生的保质期仅一天,小华

父母想购买一台真空包装机,以延长水煮花生的保质期,拓展网络销售。小华就此进行了探究:

①取沥干冷却的水煮花生,分装20袋,每袋50克,平均分为两组:甲组进行真空包装,乙组装入普通包装

袋。②将两组花生放入橱柜,常温保存。③每隔24小时,从甲、乙两组中各取出3袋花生,邀请顾客进行

评价,其结果如下:甲组24小时后无异味、口感正常;48小时后有轻微异味。乙组24小时后无异味、口感

正常;48小时后异味明显。

(1)本实验探究的问题是 。

(2)本实验控制的变量是 。每次取出3袋花生而不是1袋进行评价,目的是

。

(3)根据所学知识分析,导致真空包装水煮花生变质的主要原因是 ,真空包装前应该

。

答案 (1)真空包装能否延长水煮花生的保质期 (2)空气 避免偶然性 (3)水煮花生包装前未灭菌

高温灭菌

解析 (1)从题目叙述“想购买一台真空包装机,以延长水煮花生的保质期”和“甲组进行真空包装,乙

组装入普通包装袋”,可以看出本实验探究的问题是真空包装能否延长水煮花生的保质期。(2)本实验

控制变量的方法是是否真空包装,控制的变量是空气,多次实验取平均值和采用多组实验都是为了避免

偶然性、减小实验误差。(3)食物腐败变质的主要原因是食物中的细菌、真菌大量生长繁殖,此题中真

空包装后的花生空气不能进入,空气中的细菌和真菌也不能进入,而导致真空包装水煮花生变质的主要

原因是包装前未灭菌,因此应该在真空包装前先高温灭掉原有的细菌和真菌。

思路分析 依据实验中控制变量的方法确定变量,进而确定探究的问题;实验材料选择数目多,是为了避

免偶然性,减小误差;根据实验结果得出结论。

一、选择题(每小题2分,共16分)

1.(2020山东青岛崂山模拟,5)下列实验你都做过吗 其中,实验操作与实验目的对应正确的是 ( )

A.观察玉米种子结构的实验中,使用碘液是为了将细胞中的细胞核染色

B.制作人口腔上皮细胞临时装片时,滴加生理盐水是为细胞提供营养物质

C.观察小鱼尾鳍内血液的流动实验中,使用高倍显微镜进行观察

D.馒头在口腔中的变化的实验原理是淀粉遇碘变蓝、麦芽糖遇碘不变蓝

答案 D 观察玉米种子结构的实验中,使用碘液是为了使玉米种子中的胚乳被染色,A错误;制作人口

腔上皮细胞临时装片时,滴加生理盐水是为了维持细胞的正常生理形态,B错误;观察小鱼尾鳍内血液的

流动实验中,使用低倍显微镜进行观察,C错误;馒头在口腔中的变化的实验原理是淀粉遇碘变蓝、麦芽

糖遇碘不变蓝,D正确。

方法技巧 本题考查生物实验部分,要求掌握具体实验中的操作步骤及意义。

2.(2019湖南湘潭一模,24)碘液是在初中生物实验中经常使用到的一种试剂,下列实验中没有使用碘液的

是 ( )

A.观察动植物细胞的结构

B.验证绿叶在光下制造淀粉

C.观察酵母菌

D.观察菜豆种子的结构

答案 D 观察动植物细胞的结构时,滴加碘液的目的是使细胞核看得更清楚,A不符合题意;验证绿叶

在光下制造淀粉的实验中,利用淀粉遇碘变蓝的特性,检验淀粉的存在,B不符合题意;观察酵母菌实验中,

碘液既可以给细胞核染色,使其看得更清楚,又利用淀粉遇碘变蓝的特性,检验淀粉粒的存在,C不符合题

意;观察菜豆种子的结构不使用碘液,D符合题意。

方法技巧 碘液在实验中主要有2个用途:染色、检验淀粉。

3.(2019湖北黄冈模拟,17)如图表示人体某些生理过程的变化情况。下列有关叙述,错误的是 ( )

A.图一是某人在饭前、饭后血糖含量的变化曲线,引起CD段快速下降的激素是胰岛素

B.图二中的曲线若代表氧气含量的变化,则血管B可表示组织细胞周围的毛细血管

C.图三是人体在呼吸时肺内气体容量变化曲线,c~d时,外界气压大于肺内气压

D.图四表示3种营养物质在消化道各部位被消化的程度,Z曲线表示脂肪的消化过程

答案 C 图一表示血糖含量变化,胰岛素是人体内已知的唯一降血糖的激素,A正确;图二中的曲线若

表示氧气含量的变化,经过B时血液中氧气含量减少,则血管B可表示组织周围的毛细血管,其与组织细

胞发生气体交换,B正确;图三中曲线的纵坐标是肺容量,c~d时,肺容量逐渐减小,说明处于呼气过程,此时

外界大气压小于肺内气压,C错误;脂肪在小肠被消化吸收,D代表小肠,D正确。

思路分析 看曲线图首先看清纵坐标和横坐标之间的关系,然后根据呼气时肺内气压与外界大气压之

间的关系解题。

4.(2019广东一模,29)“玻璃拉拉鱼”是一种身体几乎透明的小鱼,某生物实验小组利用“玻璃拉拉鱼”

进行酒精对心率影响的实验,实验数据如表。下列说法错误的是 ( )

酒精浓度 0(清水) 5% 10% 15% 20% 25%

全组统计数据(次/分) 204 192 168 120 84 36

A.全组统计数据是通过多次测量求平均值得出的

B.选用“玻璃拉拉鱼”作为实验材料有助于实验观察与心率计数

C.为了保证实验的准确性,同一条鱼必须完成不同酒精浓度的测试

D.该组学生得出的结论是随着酒精浓度的升高,“玻璃拉拉鱼”的心率降低

答案 C 从表格数据看出,酒精浓度越高,该鱼的心率越低,因此不能用同一条鱼完成不同酒精浓度的

测试。为了保证实验的准确性,可以用多组大小相同、生长状况尽量相同的鱼分别完成不同酒精浓度

的测试。

方法技巧 充分利用表中的数据进行对比分析得出结论。

5.(2018河北保定定兴二模,2)有关图中几个实验的叙述不正确的是 ( )

A.图A是观察小鱼尾鳍内血液流动的实验,该实验可用来辨别血管类型

B.下降镜筒时,图B所示的动作是正确的

C.按照图C的方式制作临时装片,可以减少盖玻片下产生气泡

D.图D中叶片被遮光的部分在光下能产生淀粉

答案 D 叶片被遮光的部分由于不能见光,因此不能进行光合作用,不能产生淀粉。

解题关键 明确绿叶需要在光下才能进行光合作用产生淀粉。

6.(2018山东济南槐荫一模,17)对下列实验的描述不正确的是 ( )

A.在新鲜血液中加入抗凝剂后,血液分成血浆和红细胞两层

B.观察小鱼尾鳍实验中,可观察到在毛细血管中红细胞单行通过

C.探究馒头在口腔中的变化的实验装置应放在37 ℃的水中保持5~10分钟

D.膝跳反射实验中先叩击受试者膝盖下面的韧带,再观察这条腿的反应

答案 A 加入抗凝剂之后的血液分成三层,从上至下依次为血浆、白细胞和血小板、红细胞。

方法技巧 明确血液的成分包括血浆和血细胞,血细胞包括红细胞,白细胞和血小板。

7.(2018河北保定定兴二模,1)针灸医学最早见于两千多年前的《黄帝内经》一书,中医针灸可治疗多种

疾病。用针灸疗法对100名感冒患者进行治疗,有42名患者鼻塞、流涕症状明显缓解。该实验能否证明

针灸对感冒有治疗效果,下列有关判断正确的是 ( )

A.能,这样数量足够多

B.能,实验观察指标具体明确

C.不能,未设置对照组

D.不能,症状缓解者数量太少

答案 C 要证明针灸对感冒有治疗效果,需要设置针灸为变量的对照实验,通常把这100名患者平分为

甲、乙两组,其中对甲组50名患者进行针灸治疗,对乙组50名患者不进行针灸治疗,其余对感冒有影响的

因素都要相同,如都不能服用其他治疗感冒的药物,都要按时作息、合理营养等,这样设计对照实验,才能

有效证明针灸对感冒是否有治疗效果。

解题关键 明确探究实验需要设置关于单一变量的对照实验,才可得出科学的结论。

8.(2018山东青岛市南二模,5)为了探究某种植物种子萌发的最适条件,某生物兴趣小组将等量的不同含

水量的该种植物种子置于25 ℃的条件下萌发,实验时保持其他环境条件相同并适宜。记录7天后植物种

子的萌发情况,结果如表所示。根据表中数据得出的下列结论,正确的是 ( )

种子含水量/% 20 30 40 50 60 70 80

种子萌发率/% 8 13 33 56 73 86 81

A.该植物种子萌发的最适温度为25 ℃

B.在环境温度为25 ℃时,该植物种子萌发的最适含水量约为70%

C.在环境温度为25 ℃时,该植物种子含水量越大,萌发率越高

D.该实验数据表明,该植物种子的萌发率与氧气浓度无关

答案 B 从表中数据可以看出,种子萌发率最高是86%,此时种子的含水量是70%,但没有关于温度影

响种子萌发率的对照实验,所以无法判断出种子萌发的最适温度,A错误;在环境温度为25 ℃时,随着植物

种子含水量的增多,萌发率先增加后减小,最适含水量约为70%,B正确、C错误;数据体现的是含水量与

种子萌发率的关系,没有体现氧气浓度与种子萌发率的关系,D错误。

抢分妙招 充分利用表格中的数据查找种子萌发率最高时所对应的种子含水量,即70%为最适含水

量。

9.(2020江西九江赛城湖中学模拟,18)(8分)根据某生物兴趣小组设计的实验装置图,回答下列问题。

二、非选择题(共29分)

图1

图2

(1)若要探究植物光合作用需要光,应将图①中 两实验装置作为一组对照,预期实验现象为

号试管内能产生氧气。

(2)上述实验现象虽与预期相符,但还不能说明假设一定是正确的,为此,你认为该小组还应 。

(3)图2中A塑料袋内装入含有酵母菌的面团,B塑料袋内装不含有酵母菌的面团,袋口均塞入橡皮管并密

封。一天后,A、B两袋中只有其中一袋产生了某种气体,你将如何鉴定这种气体

(简要说明原理即可)。

答案 (1)②③ ② (2)设置重复实验 (3)二氧化碳能使澄清的石灰水变浑浊

解析 (1)要验证光合作用需要光,首先用绿色植物进行光合作用,而①、④装置内没有绿色植物,因此都

不能用于实验。设置对照实验时,需要控制的单一变量是光,除此之外,其他条件都应相同。②装置中有

光,金鱼藻能进行光合作用,产生氧气;③装置中无光,金鱼藻不能进行光合作用,没有产生氧气。因此需

要②和③进行对照。(2)为减小实验误差,需要设置重复实验,使结果更加真实可靠。(3)酵母菌的呼吸作

用释放二氧化碳。二氧化碳能使澄清的石灰水变浑浊。将A、B装置中的气体通入澄清的石灰水,发现

A中的气体可使澄清的石灰水变浑浊,B中的气体则不能。

10.(2019福建泉州模拟,34)(10分)小鼠脑组织中含有S、M两种物质,科学家发现,若S物质增加或M物质

减少,小鼠的学习记忆能力会增强。某科技小组为了探究小分子金枪鱼多肽(蛋白质消化过程的中间产

物,不会被胃消化)对小鼠学习记忆能力的影响,做了如下实验:

①将正常生长的小鼠随机均分成4组,每组12只,编号A、B、C、D。

②除正常喂食外,A组灌喂蒸馏水,B组、C组、D组分别灌喂等量的0.25 g/kg、0.5 g/kg、10 g/kg小分子

金枪鱼多肽,连续灌喂6周,其他实验条件相同。

③6周后测定小鼠脑组织内S物质和M物质的含量,绘制柱形图,如图。科技小组重复实验的结果一致。

回答下列问题:

(1)设计A组的目的是 ,该实验的变量是 。

(2)为保证实验数据的可靠性,本实验采取的措施有 (写出一条即可)。

(3)分析柱形图,灌喂3种不同浓度的小分子金枪鱼多肽后的小鼠与A组相比,小鼠脑组织中的S、M两种

物质含量的变化是S物质 ,M物质 。

(4)本实验探究得出的结论: 。

答案 (1)形成对照 小分子金枪鱼多肽的浓度 (2)随机均分成4组,每组12只;设置了A组对照;A组和

其他组除小分子金枪鱼多肽的浓度不一样外,其他实验条件一致;进行了重复实验等 (3)增加 减少

(4)①不同浓度的小分子金枪鱼多肽对小鼠学习记忆能力均有促进作用;②0.5 g/kg浓度左右的小分子金

枪鱼多肽对小鼠学习记忆能力促进作用较好

解析 (1)A组与其他各组的不同之处在于A组没有饲喂小分子金枪鱼多肽,因此设置A组的目的是与其

他各组形成对照;各组的不同之处体现在小分子金枪鱼多肽的浓度不同,因此,本实验的变量是小分子金

枪鱼多肽的浓度。(2)重复、多次实验可以保证实验数据的可靠性、准确性。方法可以是用多个实验

动物,也可以是多次实验取平均值。如随机均分成4组,每组12只;设置对照实验,如设置了A组对照;控制

了单一变量,如A组和其他组除小分子金枪鱼多肽的浓度不一样,其他实验条件一致等。(3)从柱形图看

出,B、C、D三组的S物质都比A组多,说明S物质增加了;M物质都比A组少,说明M物质减少了。(4)根据

题目叙述“S物质增加或M物质减少,小鼠的学习记忆能力会增强”,可得出结论:不同浓度的小分子金

枪鱼多肽对小鼠学习记忆能力均有促进作用;0.5 g/kg浓度左右的小分子金枪鱼多肽对小鼠学习记忆能

力促进作用较好。

解题思路 通过各组对比,找出不同,确定变量,再利用图中数据提出结论。

11.(2019北京海淀一模,19)(11分)布氏田鼠有聚群行为。为研究布氏田鼠聚群行为对其生命活动的影

响,进行了以下实验。请回答下列问题。

(1)布氏田鼠从食物中获取的有机物,可通过细胞的 作用,将其中的能量释放出来,释放出的

能量一部分用于完成各项生命活动,还有一部分对抵御寒冷、维持 的体温有重要的作用。

(2)将布氏田鼠平均分成四组,在常温和低温下分别测定各组小鼠的体重和摄食量,三周后,四组小鼠的体

重变化无显著差异。摄食量变化如图所示。

①比较 组可知,在低温条件下,小鼠需要增加摄食量以抵御寒冷。

②与1组小鼠相比,2组小鼠 ,可见聚群小鼠不需要大量增加进食即可抵御寒冷。

(3)研究表明,肠道菌群的组成可影响肠道中某种脂肪酸(食物消化产物)的含量,该脂肪酸含量越高,能量

需求越低,即对食物的摄入量会减少。为研究聚群行为是否改变小鼠肠道菌群的组成,进行如图实验。

①实验最初用抗生素处理小鼠肠道的目的是 。

②若实验结果检测到第2组小鼠肠道内 ,则说明聚群行为小鼠的摄食量改变可

能是由肠道菌群引起的。

答案 (1)呼吸 恒定 (2)①1、3或2、4(或低温个体和常温个体或低温聚群和常温聚群) ②摄食量增

加幅度较小(摄食量较少) (3)①排除肠道原有菌群对实验的干扰 ②某种脂肪酸的含量高于其他组

解析 (1)细胞的呼吸作用是指细胞利用氧,分解有机物,释放能量,所释放的能量一部分用于各项生命活

动,还有一部分对抵御寒冷、维持恒定的体温有重要的作用。(2)①1组和3组分别是个体组的低温组和

常温组;2组和4组分别是群体组的低温组和常温组。可见,变量是温度的对照实验组分别是1、3组(低温

个体组和常温个体组)或2、4组(低温聚群组和常温聚群组)。经过1和3对照或2和4对照,可以看出在低

温条件下,小鼠需要增加摄食量。2与1组小鼠相比,2组小鼠摄食量增加幅度较小,可见聚群小鼠不需要

大量增加进食即可抵御寒冷。(3)①抗生素是真菌产生的用来杀死或抑制某些致病细菌的物质,可见实

验开始前先用抗生素处理小鼠的肠道,目的是排除肠道原有菌群对实验的干扰。②本实验的探究目的

是“研究聚群行为是否改变小鼠肠道菌群的组成”,只有第二组接种的是聚群小鼠肠道菌群,所以如果

第2组小鼠肠道内某种脂肪酸的含量高于其他组,则说明聚群行为小鼠的摄食量改变可能是由肠道菌群

引起的。

2023年中考生物复习专题★★

科学与探究

考点1 科学探究的基本方法和技能

1.(2020湖北宜昌,33,2分)关于实验设计的说法:①要设计对照实验;②要遵循单一变量原则;③求多组的

平均值,可尽量减小误差;④设计重复组或减少实验对象数量,可减少实验偶然性的发生。正确的是

( )

A.①②③ B.①②④

C.①③④ D.②③④

答案 A 为避免实验偶然性的发生,需要增加实验对象的数量,④错误。故选A。

知识拓展 明确对照实验中设置重复组、避免偶然性、减小误差的方法:增加实验对象的数量、增加

实验次数求平均值。

2.(2020云南昆明,6,1.5分)为探究二氧化碳是否是光合作用必需的原料,某小组设计如图实验。分析错误

的是 ( )

A.实验变量是二氧化碳

B.实验前都不需要暗处理

C.可用酒精溶解叶绿素

D.可用碘液检测有无淀粉产生

答案 B “探究二氧化碳是否是光合作用必需的原料”实验中,最后需要通过滴加碘液观察叶片是否

变蓝,从而判断叶片是否通过光合作用产生了淀粉,因此实验前仍需要去除叶片中原有的淀粉,所以实验

前需要暗处理一昼夜。

知识拓展 明确实验原理:实验前暗处理是为了去除叶片中原有的淀粉;滴加碘液观察叶片是否变蓝,是

通过检验叶片是否有淀粉产生来判断叶片是否进行了光合作用。

3.(2020湖北宜昌,32,2分)为探究影响大棚作物产量的因素,某校生物科技小组在三个大棚内,按如表要求

进行了种植实验(其他条件均相同),对该种植实验分析正确的是 ( )

大棚 甲 乙 丙

二氧化碳浓度 0.03% 0.1% 0.1%

温度 30 ℃ 30 ℃ 20 ℃

A.甲乙形成对照,变量是温度

B.乙丙形成对照,变量是二氧化碳浓度

C.甲丙形成对照,变量是温度和二氧化碳浓度

D.可形成两组对照,变量分别是温度和二氧化碳浓度

答案 D 甲乙形成对照,变量是二氧化碳浓度,A错误;乙丙形成对照,变量是温度,B错误;甲与丙变量不

唯一,不能形成对照实验,C错误。

方法技巧 充分利用表中数据,进行对比,确定唯一变量才能形成对照实验。

4.(2020山东青岛,33,1分)下列有关生物实验的叙述,错误的是 ( )

A.在探究“光对鼠妇生活的影响”时,需设计明暗不同但是相通的两种环境

B.在“制作人口腔上皮细胞临时装片”时,滴加生理盐水的目的是维持细胞正常的形态

C.在探究“萌发的种子呼吸作用”时,用燃烧的蜡烛迅速放进装有萌发种子的瓶里,火焰立即熄灭,说明

呼吸作用吸收氧气,释放二氧化碳

D.在探究“种子萌发的环境条件”时,选取自身具备萌发能力的种子,均分成甲、乙两组,实验装如图,该

实验变量是空气

答案 C 氧气有支持燃烧的特性,燃烧的蜡烛放进装有萌发种子的瓶里,火焰熄灭,说明瓶内氧气少,不

能支持燃烧,故本实验只能证明呼吸作用吸收氧气不能证明呼吸作用释放二氧化碳,C错误。

知识拓展 要证明呼吸作用释放二氧化碳,需要将瓶内的气体导入澄清的石灰水,如果石灰水变浑浊,则

证明呼吸作用释放二氧化碳。

5.(2020湖南株洲,11,2分)下列实验或活动中,实验用品与实验目的不相符合的是 ( )

选项 实验或活动名称 实验用品 使用目的

A 观察叶片的结构 双面刀片 制作叶片的横切面切片

B 唾液淀粉酶对淀粉消化作用 碘液 检验淀粉是否分解

C 种子呼吸释放二氧化碳 氢氧化钠 检验二氧化碳

D 观察小鱼尾鳍血液流动 显微镜 分辨血管种类及血液在不同血管流动情况

答案 C 用于检验二氧化碳的是澄清的石灰水,故C符合题意。

6.(2020山东泰安,3,1分)下列有关生物学实验操作的叙述,错误的是 ( )

A.观察小鱼尾鳍内血液流动时,看到红细胞单行通过的血管是毛细血管

B.测定种子发芽率时,随机抽取适量样本,重复测定几次,取平均值作为测定结果

C.观察临时装片时眼睛看目镜内,转动粗准焦螺旋使镜筒缓缓下降,直到看清物像

D.探究馒头在口腔中的变化时,实验装置要在37 ℃恒温条件下保持足够时间

答案 C 转动粗准焦螺旋使镜筒下降时,眼睛应从侧面看物镜,以免压碎玻片。

7.(2020福建,25,2分)如图为探究某地区外来植物大蒜芥对水杨梅、路边青两种本地植物种子发芽影响

的研究结果。下列叙述中,正确的是 ( )

A.第1周,A'、B'两组种子的发芽率为0只是受大蒜芥的影响

B.第2~5周,时间越长大蒜芥对路边青种子发芽率的影响越显著

C.水杨梅种子发芽率比路边青种子发芽率低是大蒜芥作用的结果

D.大蒜芥对水杨梅种子发芽的抑制作用比对路边青的抑制作用大

答案 B 第1周,题图中四条曲线即四组种子的发芽率几乎都为0,因此,无法证明种子的发芽率为0是受

大蒜芥的影响,A错误;第2~5周,时间越长,路边青组A与A'发芽率的差值越大,说明时间越长,大蒜芥对路

边青种子的发芽率影响越大,B正确;对比A、B两组,在没有大蒜芥作用的情况下,B组发芽率明显低于A

组,说明水杨梅种子发芽率原本就低于路边青种子,与大蒜芥无关,C错误;从题图可看出,路青组A与A'发

芽率的差值远大于水杨梅组B与B'发芽率的差值,说明大蒜芥对路边青种子发芽的抑制作用比水杨梅的

大,D错误。

方法技巧 充分利用曲线图的上升或下降的趋势分析自变量对因变量变化趋势的影响。

8.(2019四川绵阳,21,1分)食堂工作人员对学生每天的饭菜都要随机采集,部分留样,供有关部门进行食品

安全检查。其中主要运用的科学方法是 ( )

A.比较 B.抽样检测

C.作出假设 D.生物分类

答案 B 由题干叙述“食堂工作人员对学生每天的饭菜都要随机采集,部分留样,供有关部门进行食

品安全检查”可知,主要运用的科学方法是抽样检测。

方法技巧 从题干中抓取关键词“随机采集,部分留样”。

9.(2019湖南湘潭,12,2分)医学人员为了探究眼轴(眼的前后径)长度和视力的关系,依次检查了不同近视

程度的志愿者180人的眼轴长度和视力,记录如表。以下叙述中正确的是 ( )

眼轴长度/mm ≤26.99 27.00~28.49 28.50~29.99 ≥30.00

平均视力 1.02 0.96 0.82 0.46

提示:人眼的正常视力大于1.0 A.随着眼轴长度的增加,视力越来越好

B.随着眼轴长度的增加,视力越来越差

C.眼轴长度与视力好坏没有明显的相关性

D.眼轴长度≥30.00 mm的志愿者需要佩戴凸透镜进行矫正

答案 B 已知人眼的正常视力大于1.0,故随着眼轴长度的增加,平均视力越来越小,视力越来越差,A错

误、B正确;眼轴长度与视力好坏有明显的负相关,C错误;眼轴长度≥30.00 mm的志愿者是近视眼,需要

佩戴凹透镜进行矫正,D错误。

10.(2019北京,4,1分)砂生槐是西藏高原生态恢复的理想树种,具有较高的生态效益。为初步筛选适合西

藏某地区栽培的品种,研究人员测定了4个砂生槐品种幼苗的CO2吸收速率,结果如图。下列相关叙述错

误的是 ( )

A.4种幼苗应在相同光照强度下进行检测

B.砂生槐进行光合作用的场所是叶绿体

C.CO2吸收速率可以反映光合作用速率

D.丁品种砂生槐适合选为该地区栽培品种

答案 D 因为CO2是光合作用的原料,所以CO2吸收速率可以反映光合作用速率;CO2吸收速率越高,光

合作用速率越高,越有利于改善生态环境。由题图可知,乙品种砂生槐的CO2吸收速率最高,因此,乙品种

最适合选为该地区的栽培品种,D错误。

思路分析 根据统计图中的纵坐标(CO2吸收速率)确认与之相关的关系:光合效率高→长势好→适应环

境。

11.(2019广东东莞,18,2分)小明在家里花瓶的积水中发现孑孓(蚊子幼虫)大量浮在水面,他推测这种现象

跟空气或光线有关,于是设计了如表所示实验方案(一段时间后记录实验结果)。分析错误的是 ( )

组别 孑孓数(只) 光线 细密铁丝网 实验结果 上浮数(只) 死亡数(只)

甲 20 光照 竖放

乙 20 光照 横放 (不统计)

丙 20 黑暗 竖放

(注:细密铁丝网竖放水中时孑孓能浮上水面,横放水中时阻碍孑孓浮上水面)

A.细密铁丝网摆放方式可控制空气这一变量

B.甲乙两组对照可以研究空气对孑孓的影响

C.甲丙两组对照可以研究光照对孑孓的影响

D.增加每组实验的孑孓数可以避免实验误差

答案 D 增加每组实验的孑孓数可以避免偶然性、减小误差,但不可以避免实验误差。

12.(2019山东枣庄,36,3分)下列有关实验操作的叙述,错误的是( )

A.在“观察植物细胞的结构”实验中,染色是在盖玻片的一侧滴加碘液,从另一侧用吸水纸吸引,重复2~

3次

B.在“观察葫芦藓”实验中,用刀片将孢蒴切开,然后用显微镜观察里面的孢子

C.在“观察枝芽的结构”实验中,先将枝芽纵剖,再从枝芽基部横切

D.在“观察鸡蛋的结构”实验中,先用解剖剪将外层卵壳膜剪破,再用镊子拨开后观察气室

答案 B 在“观察植物细胞的结构”实验中,染色是在盖玻片的一侧滴加碘液,从另一侧用吸水纸吸

引,重复2~3次,A正确;观察葫芦藓棕褐色孢蒴里的孢子需用放大镜,B错误;先将枝芽纵剖,再从枝芽基部

横切切下枝芽,然后放在解剖盘中用放大镜观察枝芽的结构特点,C正确;做实验时,为了便于观察,我们先

将鸡蛋用解剖剪刀剪破外卵壳膜,再用镊子拨开后观察气室,D正确。

知识拓展 ①植物细胞临时装片的制作步骤:擦→滴→撕→展→盖→染→吸。②观察是科学探究的一

种基本方法,科学观察可以直接用肉眼,也可以借助放大镜、显微镜等仪器。

13.(2018广东,8,2分)调查校园的植物种类时,做法错误的是 ( )

A.需要明确调查目的和调查对象

B.需要制订合理的调查方案

C.调查过程只记录自己喜欢的生物

D.要对调查结果进行整理和分析

答案 C 调查首先要明确调查的目的和调查对象,调查时观察要仔细,要如实做好记录,实事求是,不能

根据个人的喜好有选择地记录。

解题关键 明确调查是科学探究活动,需要如实记录。

14.(2018山东临沂,22,2分)在阿根廷中部发现了身长超过40米的泰坦巨龙类恐龙化石,这种巨型恐龙比

以前发现的霸王龙、剑龙等都要大,是目前世界上发现最重也是最长的恐龙物种。得出这一结论所运

用的科学方法或依据是 ( )

①模拟实验 ②观察化石 ③进行比较 ④科学推测

A.①③④ B.②③④

C.①②③ D.①②③④

答案 B 发现并认真观察、研究泰坦巨龙类恐龙化石,并与霸王龙、剑龙化石进行比较,从而得出泰

坦巨龙类恐龙是目前发现的最重也是最长的恐龙物种,运用了观察法、比较法和科学推测法。

方法技巧 明确科学推测属于科学探究活动之一,前期应该认真地观察、比较。

15.(2016浙江宁波,6,2分)下列实验或活动中,目的与步骤或方法不相符的是 ( )

选项 实验或活动 步骤或方法 目的

A 观察洋葱表皮细胞 对光时转动反光镜 使物像在视野中央

B 绿叶在光下制造淀粉 叶片脱色、漂洗后加碘液 检验是否有淀粉生成

C 观察和解剖花 用刀片将子房纵切 观察子房内的胚珠

D 观察植物的蒸腾作用 量筒内的水面上加一层油 防止量筒内水分蒸发

答案 A 对光时转动反光镜可以调节视野中光线的强弱,不能使物像移动;要移动物像,需要移动装

片。

解题关键 熟练掌握显微镜的使用方法,特别是“对光”的步骤。

16.(2020湖南长沙,30,5分)某研究机构对浏阳大围山自然保护区的鸟类和哺乳类进行调查。他们在大围

山选择了40个位点设置红外相机,当有动物经过各位点时,相机会自动拍照记录,根据所拍摄照片,这次调

查发现了哺乳类5目10科15种,其中食肉目有9种;鸟类7目19科55种,其中雀形目有40种。调查还统计了

不同植被类型中鸟类和哺乳类的物种数,结果如表。

植被类型 阔叶林 针阔叶混交林 针叶林 灌丛和灌草丛

鸟类物种数 39 29 14 32

哺乳类物种数 12 11 9 11

(1)本次调查能否记录下大围山所有的鸟类和哺乳类 。

(2)本次调查统计的物种总数为 。鸟的种类在 (填植被类型)中最多。

(3)大围山自然保护区丰富的植被通过光合作用为动物提供了充足的氧气和 ,是动物生存的基础。

(4)请将阔叶林中哺乳类的物种数转化为柱状图补充在图中。

答案 (1)不能 (2)70 阔叶林 (3)食物来源/有机物 (4)补充如图

解析 (1)本次调查在40个位点设置了红外相机,属于抽样调查,因此不能记录下大围山所有的鸟类和哺

乳类。(2)本次调查发现鸟类物种有55种,哺乳类物种有15种,则物种总数为70种;由表中数据可知,鸟的

种类在阔叶林中最多。(3)光合作用的产物是有机物和氧气,因此,植物光合作用的产物为其他生物提供

了充足的氧气和食物来源(或有机物)。(4)根据表中数据显示,阔叶林中哺乳类物种数为12,所以补充柱

形图答案见图。

17.(2018湖南长沙,31,5分)目前校园“低头族”现象十分普遍,某大学社团随机发放问卷两千份进行调

查,统计结果如表:

学生使用电子产品及健康危害情况统计表

使用电子产品情况 健康危害情况人数 使用时间 人数 颈肩痛 手腕部疼痛 眼部不适 轻度社交障碍

2~4小时 963 178 48 288 136

5~6小时 579 115 102 252 127

6小时以上 458 174 92 224 133

合计 2 000 467 242 764 396

(1)这种科学探究的方法属于 (填“普查法”或“抽样调查法”)。

(2)表格中“轻度社交障碍”评价的是哪方面的健康状态 (填字母)。

A.身体 B.心理 C.社会适应

(3)从表格数据分析,使用时间为 的学生出现颈肩痛的比例最高。

(4)如图是健康危害情况占总人数百分比的柱形图,请你将图补充完整。

(5)世上最遥远的距离就是我在你身边,你却在玩手机。很多人只顾低头看手机而冷落身边亲友,你想对

身边的“低头族”说点什么 。

答案 (1)抽样调查法 (2)C (3)6小时以上 (4)如图(图形、数据标注正确)

(5)你能放下手机和我一起走走吗 (答案合理即可)

解析 (1)由题目叙述“随机发放问卷两千份进行调查”可知,采用的探究方法为调查法,由于人数太多,

因此采用2 000份问卷进行抽样调查。(2)与人交往的社交活动评价的是人的社会适应方面的健康情

况。(3)据表格数据可见,2~4小时、5~6小时、6小时以上出现颈肩痛的百分比分别为178÷963×100%≈1

8.4%、115÷579×100%≈19.8%、174÷458×100%≈37.9%。对比可知,使用时间6小时以上的学生出现颈

肩痛的比例最高。(4)由表中数据可知,使用电子产品感到眼睛不适的人所占的百分比为764÷2 000×10

0%≈38.2%。图见答案(图形、数据标注正确)。(5)长期低头看手机不仅对自己的身体造成危害,还因不

能跟身边人交流,对身边亲近的人也是一种伤害,善意的提醒一下“低头族”:你能放下手机和我一起走

走吗

解题关键 掌握调查法的特点,学会利用表格中的数据分析问题,得出结论。

考点2 科学探究的一般过程

1.(2020湖北宜昌,29,2分)关于探究过程的说法:①并不是所有的问题通过一次探究就能得到正确的结论;

②探究一般是从发现问题、提出问题开始的;③探究实验重复多次后,必能得到正确的结论;④在得出结

论后,还需要对整个探究过程进行反思。正确的是 ( )

A.①②③ B.①②④

C.①③④ D.②③④

答案 B 重复多次实验,也不一定能得到正确的结论,因为在探究过程中可能会被各种因素影响。

解题关键 明确通过实验得到科学结论,尝试和错误的次数是不定的。

2.(2019山东德州,1,2分)在对蜜蜂色觉的研究中,奥地利动物学家弗里施怀疑“蜜蜂是色盲”这一说法,

他认为蜜蜂能分辨花卉的不同颜色。这一步骤属于科学探究基本环节的 ( )

A.提出问题 B.作出假设

C.制订计划 D.表达交流

答案 B 从题目叙述“他认为蜜蜂能分辨花卉的不同颜色”可知,这是奥地利动物学家弗里施对怀疑

“蜜蜂是色盲”这一说法的一种判断,属于作出假设。

3.(2019江苏南通,2,2分)小强同学为探究光照对鼠妇分布的影响,设计了如表实验方案:

鼠妇的数量/只 光照 温度/℃ 土壤

对照组 20 阴暗 25 湿润土壤

实验组 20 明亮 ① ②

该实验方案中①②应为 ( )

A.25 ℃,干燥土壤 B.25 ℃,湿润土壤

C.10 ℃,干燥土壤 D.10 ℃,湿润土壤

答案 B 在设置对照实验时,除变量(光照)不同外,实验组和对照组的其他条件都应相同。本实验探究

的是“光照对鼠妇分布的影响”,因此实验变量是有无光照,而表格中无关变量温度和土壤条件应相同,

故①为25 ℃,②为湿润土壤,B符合题意。

解题关键 对照实验设计的关键是遵循对照原则和单一变量原则。

4.(2019江苏连云港,14,1分)吸烟、酗酒、吸毒都是严重威胁人类生命与健康的不良行为。某同学设计

实验探究酒精对水蚤心率的影响,有关该探究实验的叙述错误的是 ( )

A.可在花鸟虫鱼市场购买或在池塘捕捞水蚤

B.实验假设只能是酒精对水蚤的心率有影响

C.需要设计多组有浓度梯度的实验进行探究

D.要观测水蚤的心率,可设计表格统计数据

答案 B 实验的假设是对问题的一种判断,可以是肯定的,也可以是否定的。

5.(2018湖南娄底,14,2分)生物兴趣小组配制了只含有水分和适量无机盐(种类齐全)的培养液,请问该培

养液可培养下列哪种生物 ( )

A.衣藻 B.酵母菌 C.乳酸菌 D.病毒

答案 A 衣藻含有叶绿体,可以将水和无机盐作为营养物质的来源,同时吸收二氧化碳,通过光合作用

制造有机物。

思路分析 明确不需要以现成的有机物为食的生物是含叶绿体的植物。

6.(2018山东青岛,8,1分)关于图中所示实验的叙述,错误的是 ( )

A.该实验可以验证唾液对淀粉的消化作用

B.水浴保温前分别在两支试管中进行搅拌,可使实验现象更明显

C.滴加碘液后,两试管中的颜色变化是①变蓝,②不变蓝

D.该实验可以得出37 ℃时唾液淀粉酶的活性较强的结论

答案 D 该实验探究的是唾液对淀粉消化作用,无法得出温度与唾液淀粉酶活性的关系的结论。

解题关键 明确本实验的变量是有无唾液,而不是温度。

7.(2020福建,34,6分)蚜虫是一种常见的农业害虫,它以植物的汁液(主要是蔗糖)为食。为有效防治蚜虫,

科研人员对扁豆的抗虫性进行了研究。在种植两个品种的扁豆时发现,大量的蚜虫寄生在绿色扁豆上,

而在相邻的紫色扁豆上仅有少量。蚜虫为什么不选择紫色扁豆呢

假设一:蚜虫对扁豆的选择与颜色的刺激有关。

实验一:①取两个相同的透光玻璃装置,分别编号为甲、乙。②每个装置内放入生长状态相同的绿色、

紫色扁豆各一棵。③将甲、乙装置分别放在两种实验环境中,分别引入20只发育阶段相同的蚜虫。④

一段时间后,观察记录蚜虫的分布情况。⑤实验重复3次。

(1)由于黑暗环境中蚜虫不能接受颜色的刺激,步骤③的两种实验环境应分别是 。

(2)若观察到甲装置中大多数蚜虫出现在绿色扁豆上,乙装置中大多数蚜虫出现在 色扁豆上,则

假设不成立。而实际结果确实如此。

进一步探究:是不是扁豆的某种成分影响了蚜虫的选择呢 经分析发现紫色扁豆中含有物质A,而绿色扁

豆中没有,据此设计了以下实验:

假设二:蚜虫对扁豆的选择与物质A有关。

实验二:取丙、丁两个相同装置分别引入20只发育阶段相同的蚜虫。将配制好的人工饲液固定在装置

中,一段时间后,观察记录蚜虫的取食情况。实验重复3次。结果如表:

组别 项目 丙组 丁组

人工饲液 一定量10%蔗糖溶液

物质A 不加物质A

实验结果 平均取食频率 1次/小时 18次/小时

平均取食时间 0.2分钟/次 1.5分钟/次

(3)实验二设置的实验变量是 ,为形成对照,表格中“ ”处应填入 。

(4)实验结论:大多数蚜虫不选择紫色扁豆是因其含有物质A。比较丙丁两组数据,支持该结论的实验结

果是①丙组的平均取食频率比丁组 ;② 。

答案 (1)黑暗和明亮(顺序可对调) (2)绿 (3)物质A(物质A的有无) 一定量10%蔗糖溶液 (4)低

丙组的平均取食时间比丁组短(丙组的每小时总取食时间比丁组短)

解析 (1)本实验的探究目的是蚜虫对扁豆的选择与颜色的刺激有关,因黑暗环境中无光线刺激,可与明

亮环境形成对比,故设置的两种环境可为黑暗和明亮(顺序可对调)。(2)若假设不成立,即蚜虫对扁豆的

选择与颜色无关,则不管明亮与黑暗,蚜虫大多数都出现在绿色扁豆上。(3)把表格中丙、丁两组作对比

可看出,变量为物质A(物质A的有无),除变量外,其他条件都应相同,故丁组应加入一定量10%蔗糖溶液。

(4)本实验的结论是大多数蚜虫不选择紫色扁豆是因为其含有物质A。通过比较丙丁两组数据,支持该

结论的实验结果是①丙组的平均取食频率比丁组低;②丙组的平均取食时间比丁组短(丙组的每小时总

取食时间比丁组短)。

方法技巧 充分利用表格中数据对比各组差异,判断出实验变量,再结合实验目的,确定实验结果和结

论。

8.(2020北京,19,6分)微塑料是塑料制品分解产生的直径小于5 mm的颗粒物,可通过多种途径进入生物体

内。科研人员利用小鼠进行了相关研究,实验操作及结果如表所示。

组别 小鼠数量(只) 饲喂方式 实验结果 小肠绒毛状态 体重增长值(g/只)

甲 20 数量多,排列整齐 7.34

乙 20 每日饲喂含0.3%微塑料A的普通饲料8 g/只,连续27天 数量少,排列散乱 1.84

丙 20 每日饲喂含3%微塑料A的普通饲料8 g/只,连续27天 基本消失 -0.12

(1)本实验的研究目的是探究 对小鼠消化系统的影响。

(2)实验中甲组起对照作用,其饲喂方式应为 。

(3)由实验结果可知,与甲组比较,乙、丙两组小鼠小肠绒毛数量减少甚至消失,影响小鼠的

功能,导致他们体重增长值均下降。但乙、丙两组体重变化不同,表现为

。

(4)为消除微塑料A对小鼠机体造成的损伤,进行了小鼠的恢复饲养实验。若小肠绒毛出现

的状态。则说明小鼠基本恢复正常。

(5)为减少微塑料的产生及对生物的危害,下列方法不可行的是 。

a.使用塑料制品的替代品

b.对塑料制品进行分类回收

c.经常使用一次性塑料制品

d.寻找可无害化分解微塑料的微生物

答案 (1)微塑料A (2)每日饲喂不含微塑料A的普通饲料8 g/只,连续27天 (3)消化和吸收 乙组体重

增长,而丙组体重降低 (4)数量多,排列整齐 (5)c

解析 (1)对比表中乙组和丙组的不同可知,本实验的变量是微塑料A的浓度,再由题目及表中实验结果

的描述,确定本实验探究的是微塑料A对小鼠消化系统的影响。(2)由于该实验的自变量是微塑料A的浓

度,且甲组起对照作用,再依据对照实验的设计原则(除变量外,其他条件都应相同),因此甲组的饲喂中不

添加微塑料A,其他处理均为乙、丙组相同,故甲组小鼠的饲喂方式为每日饲喂不含微塑料A的普通饲料

8 g/只,连续27天。(3)小肠绒毛的主要作用是增加消化和吸收营养物质的面积,所以若乙、丙两组小鼠

小肠绒毛数量减少甚至消失,则会影响小鼠的消化和吸收功能;由表可知,乙、丙两组体重的变化不同,

表现为乙组小鼠体重增长值为1.84 g/只,说明乙组小鼠的体重增长,而丙组小鼠的体重增长值为-0.12 g/

只,说明丙组小鼠体重降低。(4)为消除微塑料A对小鼠机体造成的损伤,进行了小鼠的恢复饲养实验。

如果恢复后的小鼠小肠绒毛和甲组小鼠小肠绒毛相同,出现数量多,排列整齐的状态时,则说明小鼠基本

恢复正常。(5)经常使用一次性塑料制品会增加微塑料的产生,故c不符合题意。

解题思路 先根据探究目的和表格数据对比确定实验变量,再确定控制变量的方法,最后根据实验结果,

得出科学的结论。

9.(2019内蒙古呼和浩特,17,4分)A物质常用在日常生活中,但其进入水环境中的风险引起了研究者的重

视。他们用一种单细胞的藻类植物作实验材料,来探究不同浓度的A物质对其光合作用和呼吸作用的影

响。请完善实验步骤,并分析作答:

(1)材料用具:不同浓度的A物质溶液、培养液、同种单细胞藻类植物若干、密闭锥形瓶若干、溶氧测

定仪、蒸馏水等。

(2)实验步骤:

步骤一:将同种的单细胞藻类植物平均分为甲、乙两组又各分为6个小组并编号,分别放入密闭的锥形

瓶中培养。

步骤二:在甲、乙组中的实验组都分别加入 ,对照组中加入等量的蒸馏

水。

步骤三:甲组全部放在充足光照条件下培养,乙组全部放在黑暗条件下培养,温度等其他条件应

。

步骤四:培养一段时间后,检测各个锥形瓶中的 ,然后根据实验绘制出曲线图,如图:

(3)根据曲线图可判断 (填“曲线1”或“曲线2”)是乙组的实验数据。

(4)A物质浓度为1 mg·L-1时,曲线1所示藻类植物细胞中叶绿体产生的氧气去向有

。

(5)该实验的结论是

。

答案 (2)等量的不同浓度的A物质溶液 相同且适宜 溶氧量 (3)曲线2 (4)进入线粒体和溶于培养

液 (5)A物质能抑制藻类植物的光合作用和呼吸作用,随着浓度增加,抑制作用加强

解析 (2)从探究目的“探究不同浓度的A物质对其光合作用和呼吸作用的影响”可知 ,本实验的变量

为不同浓度的A物质,因此甲、乙组中的实验组都分别加入等量的不同浓度的A物质溶液。设置对照实

验时,除变量外,其他影响实验的条件都应相同且适宜,确保控制单一变量。从曲线图的纵坐标可以看出,

本实验的因变量是溶氧量,因此培养一段时间后,应检测各个锥形瓶中的溶氧量。(3)因为乙组处于黑暗

环境中,只能进行呼吸作用,不断消耗氧气,所以测定时溶氧量比培养液初始溶氧量低,故曲线2是乙组的

实验数据。(4)A物质浓度为1 mg·L-1时,水中溶氧量比初始溶氧量高,说明藻类植物既进行光合作用,又进

行呼吸作用,故藻类植物细胞中叶绿体产生的氧气一部分进入线粒体,进行呼吸作用,另一部分释放到细

胞外,溶解在水中。(5)通过题图可知,曲线1随着A物质浓度的升高呈现下降趋势,说明光合作用产生的

氧气越来越少,则A物质能抑制藻类植物的光合作用,且随着浓度增加,抑制作用加强;曲线2随着A物质浓

度的升高呈现上升趋势,说明呼吸作用消耗的氧气越来越少,则A物质抑制藻类植物的呼吸作用,且随着

浓度增加,抑制作用加强。综上所述,A物质能抑制藻类植物的光合作用和呼吸作用,且随着浓度增加,抑

制作用加强。

考点1 科学探究的基本方法和技能

教师专用题组

1.(2019山东青岛,35,1分)对图中各曲线的分析,错误的是 ( )

A.图甲是某生态系统中两种生物的数量随时间的变化曲线,m、n可分别代表蝉、螳螂

B.图乙是24小时内植物释放氧气情况曲线图,a点积累的有机物比b点多

C.图丙表示3种营养物质在消化道各部位被消化的程度,Z曲线表示脂肪的消化过程

D.从图丁曲线变化可知,农药对具有抗药性变异的害虫进行了选择

答案 B 图乙是24小时内植物释放氧气情况曲线图,由图可知,从6点到18点,植物释放氧气的值一直都

是正值,说明光合作用强度大于呼吸作用强度,在此过程中光合作用制造的有机物一直多于呼吸作用消

耗的有机物,即有机物一直在不断积累,所以a点积累的有机物比b点少。

解题关键 明确氧气释放量为正值时,说明光合作用强度大于呼吸作用强度。

2.(2018山东临沂,25,2分)下列有关生物学实验的叙述,正确的是 ( )

A.“测定某种食物中的能量”实验时需要设置重复组

B.“检测不同环境中的细菌和真菌”实验中,在培养基高温灭菌后可直接接种

C.“探究花生果实大小的变异”实验中,测得大花生中也有小花生,一定属于可遗传的变异

D.“探究烟草浸出液对水蚤心率的影响”实验时,一只水蚤只能做两次实验,先在清水中观察,再放入烟

草浸出液中观察,其先后顺序也可颠倒

答案 A 在进行“测定某种食物中的能量”实验时,为减小实验误差,应该设置重复组,求各组的平均

值,A正确;“检测不同环境中的细菌和真菌”实验中,高温灭菌后的培养基应先冷却后再接种,否则会杀

死要培养的细菌和真菌,B错误;“探究花生果实大小的变异”实验中,测得大花生中出现小花生,可能是

由环境影响导致的不可遗传的变异,C错误;“探究烟草浸出液对水蚤心率的影响”实验时,一只水蚤只

能做两次实验,必须先在清水中观察,再放入某一浓度的烟草浸出液中观察,但先后顺序不能颠倒,如果顺

序颠倒,烟草浸出液会影响水蚤的心率,使实验数据不准确,D错误。

3.(2018广东,17,2分)“绿叶在光下制造有机物”实验中,操作与目的有误的是 ( )

选项 操作 目的

A 将天竺葵放在暗处一昼夜 消耗植物体内原有的淀粉

B 将叶片一部分上下两面用黑纸片遮盖起来 设置有光和无光的对照

C 将叶片放入盛有酒精的小烧杯中直接加热 脱去叶片中的叶绿素

D 向漂洗干净的叶片上滴加碘液 检验淀粉的生成

答案 C 把叶片放入装有酒精的小烧杯中,隔水加热而不是直接加热,以防酒精直接加热发生危险。

4.(2018山东青岛,24,1分)下列关于实验或探究活动的叙述,正确的是 ( )

A.观察小鱼尾鳍内血液流动时,需要用到载玻片

B.进行膝跳反射实验时,叩击的部位是大腿的肌肉

C.用显微镜观察草履虫的纤毛时,需将视野调亮

D.在测定反应速度的实验中,不需要进行重复实验

答案 A 进行膝跳反射实验时,叩击的部位是膝盖下方的韧带,B错误;用显微镜观察草履虫的纤毛时,

需将视野调暗一些,C错误;在测定反应速度的实验中,需要多次实验取平均值,以避免偶然性、减小误差,

D错误。

5.(2018湖南长沙,25,2分)在“互联网+”时代,各种各样的信息随处可见,我们要学会科学判断,去伪存

真。下列哪种信息呈现的做法是错误的,不能转发 ( )

A.正确使用抗生素 B.考前心理调查

C.服用蛔虫卵减肥 D.如何防范溺水

答案 C 通过互联网络,青少年不仅要学会提取信息,还要学会用正确的观点去分析信息,辨别是非,去

伪存真,未经证实的消息不能随意转发。

解题关键 明确文明上网、科学地使用网络传播信息常识。

6.(2017山东临沂,1,2分)某兴趣小组的同学设置了“有光”和“无光”两种环境条件,探究“光会影响

鼠妇的分布”。这种研究方法属于 ( )

A.观察法 B.实验法 C.调查法 D.模拟法

答案 B 实验法强调根据研究目标的需要而改变生物的生活条件,在改变的环境下观察生物的行为反

应,这种研究方法属于实验法。

易错警示 观察法和实验法的区别:观察法尽管有时借助放大镜、显微镜或直尺等工具,但并没有改变

研究目标的生活条件,而实验法尽管离不开观察法,但却是在改变的环境下进行观察。

考点2 科学探究的一般过程

1.(2018山东青岛,23,1分)下列对图中各曲线的分析,正确的是 ( )

A.图一表示在透明的密闭温室里,水稻种子从萌发到长成幼苗过程中氧气含量的变化,第10~20天,氧气

浓度增加是因为幼苗不进行呼吸作用

B.图二是密闭蔬菜大棚内一天中某气体的含量变化曲线,可判断该气体是二氧化碳

C.图三表示光照强度、二氧化碳浓度对光合作用强度的影响。根据a、c点光合作用强度的差异可知,

增加光照强度有利于提高农作物产量

D.图四曲线可以表示绿色植物在夏季晴天高温时蒸腾作用强度的变化情况

答案 D 图一中,水稻种子从萌发到长成幼苗过程中第10~20天,氧气浓度增加是因为幼苗的光合作用

强度大于呼吸作用强度,A错误;图二中,6点时气体含量最低,随着光照强度的增强,气体含量越来越高,可

判断该气体是氧气,因为白天光合作用强度大于呼吸作用强度,释放的氧气量多于消耗的氧气量,B错误;

图三中,根据a、c点光合作用强度的差异可知,增加二氧化碳浓度有利于提高农作物产量,C错误。

2.(2017广东,8,2分)探究“光对鼠妇生活的影响”实验,下列说法正确的是 ( )

A.光照条件是实验的变量

B.可以用1只鼠妇完成

C.只有光影响鼠妇的生活

D.在一个盒子进行,不用设置对照

答案 A 对照实验所要探究的条件就是实验的唯一变量,因此,“探究光对鼠妇生活的影响”实验变

量是光照,A正确;1只鼠妇数量太少,存在偶然性,不一定能得出正确结论,B错误;除光照外,其他条件如温

度、土壤湿度等都会影响鼠妇的生活,C错误;在探究“光对鼠妇生活的影响”的实验中,将实验盒一边

遮光,另一边不遮光,这样就形成了以光照为唯一变量的对照实验,目的是探究光照对鼠妇生活的影响,D

错误。

3.(2017甘肃平凉,8,2分)某校研究性学习小组同学进行“绿豆种子萌发的环境条件”的探究活动,实验

条件及结果如表所示。下列相关分析中,错误的是 ( )

组别 温度 水 空气 发芽率

① 25 ℃ 适量 充足 96%

② 25 ℃ 干燥 充足 0

③ 4 ℃ 适量 充足 0

A.为了避免偶然性,种子数量不能太少

B.实验变量是温度和水

C.①组中也有未萌发的种子,原因可能是胚已死亡

D.实验结论是种子萌发需要适宜的温度、一定的水分、充足的光照

答案 D 由表中结果可知,种子萌发需要适宜的温度、一定的水分,无法得出充足的光照是种子萌发

的条件,D错误。

解题妙招 依据表格结果得出实验结论。

4.(2016江苏连云港,1,1分)关于“学习使用显微镜”和“科学探究的基本过程”的叙述,正确的是 ( )

A.对光时目镜内看到的圆形光屏,叫视野

B.只能调节粗准焦螺旋使观察的物体更清晰

C.科学探究中可对获得的实验数据进行修改

D.科学探究的基本过程是设计实验和表达交流

答案 A 细准焦螺旋的作用是较小幅度地升降镜筒,使物像更加清晰,B错误;实验数据是实际测量出

来的,不能修改,C错误;科学探究的一般过程:提出问题、作出假设、制订计划、实施计划、得出结论、

表达和交流,D错误。

解题关键 熟练掌握使用显微镜的方法,如调节细准焦螺旋可使物像更清晰。

5.(2019湖南长沙,29,2分)我国近三分之二的人口以稻米为主食。近年来,一些农田受到了重金属镉的污

染。水稻籽粒中的镉含量及稻谷产量会受到土壤镉浓度的影响吗 有必要在镉污染农田全面停止水稻

种植吗 科研人员选择了48个品种的水稻对此展开了研究,结果如表:

不同镉浓度土壤中水稻籽粒镉含量

及稻谷产量(48个品种的水稻平均值)

土壤镉浓度(毫克/千克) 籽粒镉含量均值(毫克/千克) 稻谷产量均值(克/盆)

0.68(中度污染) 0.022 121.37

2.01(重度污染) 0.213 129.85

(*农作物镉含量国家安全标准值:0.2毫克/千克)

(1)实验全程使用专用设备生产的纯净水而非普通水灌溉水稻,这样做的目的是 。

(2)实验结果表明,土壤镉浓度增加会导致水稻籽粒中的镉含量 ,稻谷产量 (会/不会)降低。

(3)已有研究表明,有的水稻镉吸收能力弱,有的水稻则镉吸收能力强,且这两类水稻都有一定的种植价

值。你会选择哪类水稻种植于污染区 并说明理由。(2分)

答案 (1)保证水稻吸收的镉只来自土壤(排除其他因素干扰) (2)增加(升高) 不会 (3)选择镉吸收能

力弱的水稻,这种水稻籽粒中镉含量低(1分),检测水稻籽粒中的镉含量,如果低于国家安全标准值,则可

以食用(1分)。[或选择镉吸收能力强的水稻,这种水稻将土壤中的镉吸收后能大大降低土壤的镉含量,减

轻镉污染(1分),但这种水稻要进行无害化处理(这种水稻不能食用)(1分)。](只选择没说理由的不给分)

解析 (1)使用纯净水可防止普通水中含有镉等金属对实验结果产生影响,保证水稻吸收的镉只来自土

壤(排除其他因素干扰)。(2)从表中数据看出,土壤镉浓度越高,水稻籽粒镉含量越高,稻谷产量均值也相

对较高,因此,得出结论:土壤镉浓度增加会导致水稻籽粒中的镉含量增加(升高),但稻谷的产量不会降低,

反而略高。(3)根据自己的设想进行选择,并说明理由即可。

6.(2018山东济宁,21,8分)生物是以实验为基础的生命科学,同学们尽情地在实验课中体验探究的乐趣吧!

请你结合如下两组实验分析回答:

(一)如图为“萌芽”社团在探究“馒头在口腔中的变化”时的方案设计,试管均置于37 ℃温水中10分钟:

(1)滴加碘液后, 号试管不会变蓝。

(2)若以“牙齿咀嚼和舌的搅拌”为探究变量,应选取 作为一组对照实验。

(二)如表为“思迈”小组在探究“如何保鲜肉汤”时的操作处理,三个相同的锥形瓶内各加入50毫升肉

汤并高温煮沸15分钟:

标号 甲 乙 丙

瓶口 敞开 敞开 塞消毒棉球

温度 25 ℃ 5 ℃ 25 ℃

现象 变质 不变质 不变质

(3)实验前将锥形瓶内的肉汤高温煮沸的目的是 。

(4)依据实验结果,小组三位同学的推测不合理的是 。

甲:锥形瓶内的肉汤自然就会形成微生物

乙:肉汤腐败是由空气中的微生物造成的

丙:低温可抑制微生物的正常生长和繁殖

答案 (1)③ (2)②③ (3)将肉汤内原有的微生物杀死 (4)甲

解析 (1)①号试管无唾液,②号试管放入的是馒头块,不搅拌,相当于没有牙齿的咀嚼和舌的搅拌作用,

只有③号试管模拟了口腔环境,淀粉能被完全分解,所以滴加碘液后,只有③号试管不会变蓝。(2)②号试

管放入的是馒头块,不搅拌,相当于没有牙齿的咀嚼和舌的搅拌作用,所以若以“牙齿咀嚼和舌的搅拌”

为探究变量,应选取②③作为一组对照实验。(3)高温能灭菌,所以实验前将锥形瓶内的肉汤高温煮沸的

目的是将肉汤内原有的微生物杀死。(4)依据实验结果,可知肉汤腐败是由空气中原有的微生物造成的,

不是自然发生的,所以小组三位同学的推测不合理的是甲。

考点1 科学探究的基本方法和技能

1.(2020山东青岛李沧一模,35)一切推理都必须从观察与实验中得来。如图为同学们的部分实验操作步

骤,正确的是 ( )

答案 C 加盖盖玻片时应该用镊子,不能用手,会造成污染,A错误;观察草履虫实验,需要用滴管从草履

虫培养液表层吸取,B错误;观察叶片结构时不需要染色,D错误。

方法技巧 正确掌握实验的操作步骤和目的。

2.(2020江西九江赛城湖中学模拟,2)生物兴趣小组配制了只含有水分和适量无机盐(种类齐全)的培养

液,请问该培养液可培养下列哪种生物 ( )

A.衣藻 B.酵母菌

C.乳酸菌 D.病毒

答案 A 只含有水分和适量无机盐(种类齐全)的培养液适合培养自养生物,即能进行光合作用的生物,

因此该培养液可培养衣藻,A符合题意。酵母菌属于真菌,乳酸菌属于细菌,病毒没有细胞结构,它们都是

异养型生物,只能利用现成的有机物,因此都不能用该培养液来培养,B、C、D不符合题意。

方法技巧 掌握单细胞生物和病毒的特点及生活方式。

3.(2020山东青岛市南模拟,29)完成下列实验操作步骤后,不可能出现的实验现象是 ( )

A.用低倍镜观察人血永久涂片,可观察到血小板

B.解剖桃花后,用放大镜观察可看到胚珠

C.用显微镜观察洋葱鳞片叶表皮细胞时可观察到细胞壁等结构

D.叩击膝盖下面的韧带时,可看到小腿突然向前跳起

答案 A 用低倍镜观察人血永久涂片,可看到红细胞和白细胞,看不到血小板,因为血小板太小。

方法技巧 熟记用低倍镜看不到血小板。

4.(2019江苏南通三模,1)科学探究最基本的方法是 ( )

A.实验和观察 B.归纳和推理

C.假设和猜想 D.测量和记录

答案 A 科学探究最基本的方法是实验和观察。观察是科学探究的一种基本方法,科学观察可以直接

用肉眼,也可以借助放大镜、显微镜等仪器,或利用照相机、录像机、摄像机等工具;实验是验证假设的

基本途径,所有的实验都有变量,科学探究常常需要进行对照实验,在对照实验中,除实验变量不同之外,

其他因素都要保持相同且适宜。

5.(2019北京海淀一模,3)在下列实验中会用到碘液,其中与观察人体口腔上皮细胞滴加碘液目的相同的

是 ( )

A.观察洋葱鳞片叶表皮细胞

B.检验绿叶在光下制造淀粉

C.验证玉米的胚乳储存淀粉

D.探究馒头在口腔中的变化

答案 A 观察人体口腔上皮细胞滴加碘液的目的是通过染色,使细胞核看得更清楚,与观察洋葱鳞片

叶(内)表皮细胞时滴加碘液的目的相同,A符合题意;检验绿叶在光下制造淀粉、验证玉米的胚乳中储存

淀粉、探究馒头在口腔中的变化这三个实验都是利用淀粉遇碘变蓝的特性,滴加碘液目的是检验淀粉

的存在,B、C、D不符合题意。

6.(2018北京一零一中学一模,2)科学家用不同的研究方法揭示生命的奥秘,主要应用观察法进行研究的

是 ( )

A.达尔文与自然选择学说

B.米勒与模拟生命的起源

C.珍妮·古道尔与野生黑猩猩的行为

D.袁隆平与杂交水稻

答案 C 研究动物的行为,最常用的方法是观察法。达尔文、米勒和袁隆平都主要采用实验法(或模

拟实验法)。

解题关键 明确科学地观察属于最常用的一种科学探究活动。

7.(2018河北保定一模,1)生物学是一门实验科学,以下关于生物学实验的描述不正确的是 ( )

A.验证植物的光合作用前,要先将植物暗处理一昼夜

B.制作临时装片时,选择的材料要薄而透明

C.探究唾液对淀粉的分解作用时,用碘液检验是否生成麦芽糖

D.探究光对鼠妇生活的影响时,应选择多只鼠妇进行实验

答案 C 利用淀粉遇碘变蓝的特性检验淀粉的存在。如果滴加碘液不变蓝,说明淀粉被唾液分解了;

如果变蓝,证明含有淀粉,但无法证明是否含有麦芽糖。

方法技巧 利用淀粉遇碘变蓝的特性,可用碘液检验淀粉。

8.(2020天津河西模拟,6)根据制作和观察洋葱鳞片叶内表皮细胞临时装片的实验,分析回答下面的问题

([ ]内填写标号)。

(1)制作洋葱鳞片叶内表皮细胞临时装片的主要步骤包括:①准备;②制片;③ 。

(2)在制片过程中,撕取内表皮时,可能有汁液溅出,这是从细胞质中的 内的细胞液流出的。接着

要小心地使盖玻片的一边先接触载玻片上的水滴,然后缓缓地放在撕下的内表皮上,这样才能避免

而影响细胞的观察。

(3)对光过程中若光线变暗,可调整[⑤] 或反光镜,提高视野的亮度;转动[③] ,可将低倍

物镜转换成为高倍物镜。

(4)若使镜筒上升幅度较大,应使用[ ] 。

答案 (1)染色 (2)液泡 产生气泡 (3)遮光器 转换器 (4)① 粗准焦螺旋

解析 观图可知:①为粗准焦螺旋、②为细准焦螺旋、③为转换器、④为物镜、⑤为遮光器、⑥为反

光镜。(1)植物细胞临时装片的制作步骤是擦→滴→撕→展→盖→染→吸,为了便于观察,制片完成,要用

碘液进行染色。(2)液泡内含有细胞液,溶解着多种物质。撕取内表皮时,可能有汁液溅出,这是从细胞质

中液泡内的细胞液流出的。接着要小心地使盖玻片的一边先接触载玻片上的水滴,然后缓缓地放在撕

下的内表皮上,这样才能避免产生气泡而影响细胞的观察。(3)显微镜视野亮度的调节用反光镜和光圈:

光线强时,用小光圈、平面镜;光线弱时,用大光圈、凹面镜。所以对光过程中若光线变暗,可调整[⑤]遮

光器或反光镜,提高视野的亮度。转动[③]转换器,可将低倍物镜转换成为高倍物镜。(4)粗细准焦螺旋

的作用是升降镜筒,其中①粗准焦螺旋的作用是较大幅度地升降镜筒,②细准焦螺旋的作用是较小幅度

地升降镜筒。

9.(2019湖南郴州模拟,59)阅读下列材料,完成实验探究,并回答问题。

现在正值夏天,绝大多数绿色植物的叶片呈绿色。小玉同学发现菜农卖的韭菜叶是绿色的,而超市中的

“韭黄”的叶却呈黄白色。小玉同学将这个情况告诉他的好朋友小明同学,小明同学上网查询获知,在

遮光条件下新发韭菜培养出了韭黄。小玉同学提出了问题:在阳光照射下,韭黄会发生变化吗 两人进行

了激烈的讨论,都各有说法。

为此,他们设计了一个实验,探究在光照条件下培养韭黄,其叶子是否会变成绿色。

实验器材:两盆各20~40株培养好的韭黄幼苗,黑色大纸袋,洒水壶等。

提出问题:

作出假设:

实验方案(设计思路):将两盆韭黄幼苗分为A、B两组,一组在光照条件下,另一组不被光照,观察一个白

昼后两组韭黄叶的颜色变化情况,观察并记录三天。

实验步骤:

①将两盆韭黄分别编为A 组、B 组,适时适量向两盆韭黄浇清水,将黑色大纸袋罩在 花盆上;

②第一天清晨将两盆韭黄幼苗都放置在向阳的地方;

③晚上观察并记录A、B组韭黄的颜色变化情况;

④第二、三天,重复浇水,晚上观察、记录。

预期结果和结论:

若实验结果为A 组韭黄叶变成了绿色,B 组韭黄叶仍为黄白色,由此推出实验结论: 。

分析讨论:

(1)在这一探究实验中,设置了对照实验,该实验的变量是 。

(2)在探究实验中,每盆使用了多株韭黄进行实验,这是设置 实验,为了避免出现偶然因素而产

生误差。

答案 提出问题:韭黄在阳光下会变绿吗

作出假设:韭黄在阳光下会(或不会)变绿。

实验步骤:B组

实验结论:韭黄在阳光下会变绿

分析讨论:(1)有无光照 (2)重复

解析 从题目叙述“设计了一个实验,探究在光照条件下培养韭黄,其叶子是否会变成绿色”确定提出

的问题:韭黄在阳光下会变绿吗 (或者韭黄在阳光下是否会变绿 )从题目叙述“小明同学上网查询获

知,在遮光条件下新发韭菜培养出了韭黄”可以推知,作出的假设是韭黄在阳光下会(或不会)变绿。由

于本实验的预期结果为A组韭黄叶变成了绿色,B组韭黄叶仍为黄白色,说明B组不见光,因此应将黑色大

纸袋罩在B组花盆上,根据此结果得到的结论是韭黄在阳光下会变绿。本实验的变量为有无光照;每盆

使用了多株韭黄进行实验,是为了避免偶然性、减小误差,相当于设置了重复组。

考点2 科学探究的一般过程

1.(2020山东青岛崂山模拟,31)下列有关生物实验的描述,错误的是 ( )

A.在“探究光对鼠妇的影响”的实验中,要提供明亮和阴暗两个环境,其中阴暗的作为对照组

B.在“探究绿叶在光下制造有机物”的实验中,我们根据实验结果得到了绿叶在光下制造淀粉和放出

氧气的结论

C.在“证明细菌对植物体遗体的分解作用”的实验中,要使树叶保持湿润的原因是为细菌提供生存所

需的水分

D.在“精子与卵细胞随机结合”的模拟实验中,每个同学通过模拟实验得到的数据只能大致说明生男

生女的比例是1∶1

答案 B 在“探究光对鼠妇的影响”的实验中,变量是光,因此要提供明亮和阴暗两个环境,其中阴暗

的作为对照组,明亮的作为实验组,A正确;在“探究绿叶在光下制造有机物”的实验中,我们根据实验结

果得到了绿叶在光下制造淀粉和光是光合作用的条件的结论,并不能证明有氧气产生,B错误;在“证明

细菌对植物体遗体的分解作用”的实验中,由于细菌适于生活在潮湿的环境中,因此使树叶保持湿润的

原因是为细菌提供生存所需的水分,C正确;在“精子与卵细胞随机结合”的模拟实验中,每个同学通过

模拟实验得到的数据不一定是1∶1,只能大致说明生男生女的比例是1∶1,D正确。

方法技巧 熟练掌握几个实验的操作步骤及目的。

2.(2019江苏张家港模拟,8)洋洋同学想要研究小虾对水草生长的影响,她做了两个生态瓶,其中一个所处

的环境和条件如图所示。那么,下述各项中,作为她探究实验的第二个生态瓶应该是 ( )

答案 B 从题目叙述“研究小虾对水草生长的影响”看出,本实验的变量是小虾,其中已知的装置内

有小虾,所以另一个装置内应该没有小虾,除此以外,其他条件都相同,故B符合题意。

解题关键 确定本实验的变量是“小虾”。

3.(2019山东枣庄模拟,36)某同学探究酒精对水蚤心率的影响,实验结果如表。下列分析正确的是 ( )

酒精浓度 0(清水) 0.25% 1% 10% 20%

每10秒水蚤心跳次数(平均值) 35 45 30 23 死亡

A.水蚤心率随酒精浓度升高而升高

B.酒精浓度对水蚤心率没有影响

C.酒精浓度太高会导致水蚤死亡

D.水蚤心率随酒精浓度降低而降低

答案 C 从表格数据看出,随着酒精浓度的升高,水蚤的心率先升高后降低,当酒精浓度达到20%时,水

蚤死亡,故C正确。

思路分析 充分利用表中数据进行对比分析。

4.(2019江苏张家港模拟,55)某校生物兴趣小组的同学为了“探究温度对家蚕卵孵化率的影响”,进行了

相关实验,实验结果如表。下列有关这个实验的表述中,错误的是 ( )

组别 A B C

蚕卵数(个) 1 000 1 000 800

培养温度(℃) 16 20 30

培养湿度(%) 75% 75% 75%

孵化出幼蚕所需时间(天) 10 9 8

孵化率(%) 90% 98% 68%

A.这个实验的变量是温度的不同

B.这个实验存在的问题是蚕卵数不一样

C.从实验结果来看,最适宜蚕卵孵化的温度是30 ℃

D.在一定范围内,温度越高,孵化出幼蚕的速度越快

答案 C 从表格数据看出,在16 ℃、20 ℃、30 ℃时蚕卵的孵化率分别是90%、98%、68%,因此最适

宜蚕卵孵化的温度是20 ℃。

5.(2019湖南湘潭一模,10)下列实验中,实验材料与使用目的不相符的是 ( )

实验名称 实验材料 使用目的

A 观察蚯蚓 湿棉球 使蚯蚓体壁保持湿润

B 观察洋葱表皮细胞 清水 保持细胞正常形态

C 探究唾液对淀粉的消化作用 碘液 检测淀粉

D 胆汁对脂肪的乳化作用 胆汁 将脂肪消化成脂肪酸

答案 D 胆汁只能对脂肪起乳化作用,将脂肪转变为脂肪微粒;肠液和胰液的共同作用才能把脂肪完

全分解为甘油和脂肪酸。

6.(2018江苏镇江一模,1)某同学设计实验“探究空气对蚕豆种子萌发的影响”,正确的步骤是 ( )

①作出假设 ②制订计划 ③提出问题 ④实施计划 ⑤得出结论

A.①②③④⑤ B.③①②④⑤

C.③②①④⑤ D.②③①⑤④

答案 B 探究实验的一般过程:提出问题、作出假设、制订计划、实施计划、得出结论、表达和交

流。

解题关键 明确科学探究实验的一般步骤。

7.(2018湖南醴陵一模,3)瓢虫是蚜虫的天敌。瓢虫能依靠被蚜虫危害的植物找到蚜虫。科学家提出:瓢

虫可能是依靠被蚜虫危害的植物所释放出的气味搜索到蚜虫的。科学家提出的是实验探究中的 ( )

A.提出问题 B.收集信息

C.分析实验现象 D.作出假设

答案 D 科学家观察到“瓢虫能依靠被蚜虫危害的植物找到蚜虫”这一现象后,提出疑问:瓢虫可能

是依靠被蚜虫危害的植物所释放出的气味搜索到蚜虫的吗 并在此基础上作出了肯定的假设。这属于

实验探究过程中的“作出假设”步骤。

方法技巧 明确科学探究活动的一般过程包括的6个主要环节及识别特征。

8.(2020云南曲靖马龙模拟,47)个人的良好卫生习惯有利于健康,如图是“检测不同环境中的细菌和真

菌”探究活动中洗手前后培养皿中培养物的对比图。

(1)该实验可以作出的假设:洗手后 。

(2)C在本探究活动中起 作用。

(3)此实验变量是 。

(4)A装置中不能培养出病毒的原因:病毒营 生活,必须依靠活细胞进行繁殖。

(5)该实验告诉我们 ,有利于健康。

答案 (1)手上的细菌和真菌比洗手前少 (2)对照 (3)洗手前后 (4)寄生 (5)注意个人卫生,坚持饭

前便后洗手

解析 (1)为了比较洗手前后手上的细菌和真菌分布情况,提出的问题是洗手前与洗手后手上的细菌和

真菌一样多吗 作出的假设:洗手后手上的细菌和真菌比洗手前少。(2)C为空白对照,在本探究活动中起

对照作用。(3)探究洗手前后手上细菌和真菌数量分布情况,因此实验的变量为洗手前后。(4)病毒没有

细胞结构,必须寄生在活细胞内,所以A装置中不能培养病毒。(5)该实验告诉我们注意个人卫生,坚持饭

前便后洗手,有利于健康。

解题思路 设置对照实验是科学探究中必须具备的,因为实验中如果没有对照组,实验结果就没有说服

力,缺乏可信度。

9.(2020辽宁大联考,30)某生物兴趣小组为了探究霉菌生活的环境,将若干份等量的馒头分别放置于不同

的环境中,并记录如表:

组别 条件 第一天 第二天 第三天 第四天 第五天

A 温暖潮湿 没有发霉 少许霉菌 很多霉菌 许多霉菌 长满霉菌

B 低温潮湿 没有发霉 没有发霉 没有发霉 没有发霉 没有发霉

C 温暖干燥 没有发霉 没有发霉 没有发霉 没有发霉 没有发霉

(1)如果将A和B作为对照实验,那么提出的问题是

(2)如果将A和C作为对照实验,那么实验变量是 。

(3)为了提高实验结果可靠性,还需要进行 实验。

(4)根据实验现象可知,霉菌适合生活在 的环境中。

(5)霉菌在生态系统中属于生物成分中的 。

答案 (1)温度对霉菌的生活有影响吗 (2)水 (3)重复 (4)温暖潮湿 (5)分解者

解析 (1)如果将A和B作为对照实验,则变量是温度,所以他提出的问题是温度对霉菌的生活有影响吗

(2)如果将A和C作为对照实验,温暖潮湿与温暖干燥两组中除了水分不同,其他条件均相同,所以变量是

水。(3)提高实验结果可靠性的途径有设置对照实验、增加重复实验。实验中已经设置了对照实验,所

以还需要重复实验。(4)将A和B作为对照实验,结果是霉菌喜欢温暖的环境;将A和C作为对照实验,结果

是霉菌喜欢潮湿的环境。综合分析,霉菌喜欢温暖潮湿的环境。(5)生态系统由生物部分和非生物部分

组成,生物部分又包括生产者、消费者和分解者。生产者一般指绿色植物;消费者通常指动物;分解者一

般指细菌、真菌、蚯蚓等。霉菌属于真菌,所以是生态系统中的分解者。

方法技巧 掌握对照实验中的设计原则,生态系统的构成及真菌生存条件等。

10.(2019广东一模,33)小华家制作的水煮花生味道好,深受顾客喜爱。但水煮花生的保质期仅一天,小华

父母想购买一台真空包装机,以延长水煮花生的保质期,拓展网络销售。小华就此进行了探究:

①取沥干冷却的水煮花生,分装20袋,每袋50克,平均分为两组:甲组进行真空包装,乙组装入普通包装

袋。②将两组花生放入橱柜,常温保存。③每隔24小时,从甲、乙两组中各取出3袋花生,邀请顾客进行

评价,其结果如下:甲组24小时后无异味、口感正常;48小时后有轻微异味。乙组24小时后无异味、口感

正常;48小时后异味明显。

(1)本实验探究的问题是 。

(2)本实验控制的变量是 。每次取出3袋花生而不是1袋进行评价,目的是

。

(3)根据所学知识分析,导致真空包装水煮花生变质的主要原因是 ,真空包装前应该

。

答案 (1)真空包装能否延长水煮花生的保质期 (2)空气 避免偶然性 (3)水煮花生包装前未灭菌

高温灭菌

解析 (1)从题目叙述“想购买一台真空包装机,以延长水煮花生的保质期”和“甲组进行真空包装,乙

组装入普通包装袋”,可以看出本实验探究的问题是真空包装能否延长水煮花生的保质期。(2)本实验

控制变量的方法是是否真空包装,控制的变量是空气,多次实验取平均值和采用多组实验都是为了避免

偶然性、减小实验误差。(3)食物腐败变质的主要原因是食物中的细菌、真菌大量生长繁殖,此题中真

空包装后的花生空气不能进入,空气中的细菌和真菌也不能进入,而导致真空包装水煮花生变质的主要

原因是包装前未灭菌,因此应该在真空包装前先高温灭掉原有的细菌和真菌。

思路分析 依据实验中控制变量的方法确定变量,进而确定探究的问题;实验材料选择数目多,是为了避

免偶然性,减小误差;根据实验结果得出结论。

一、选择题(每小题2分,共16分)

1.(2020山东青岛崂山模拟,5)下列实验你都做过吗 其中,实验操作与实验目的对应正确的是 ( )

A.观察玉米种子结构的实验中,使用碘液是为了将细胞中的细胞核染色

B.制作人口腔上皮细胞临时装片时,滴加生理盐水是为细胞提供营养物质

C.观察小鱼尾鳍内血液的流动实验中,使用高倍显微镜进行观察

D.馒头在口腔中的变化的实验原理是淀粉遇碘变蓝、麦芽糖遇碘不变蓝

答案 D 观察玉米种子结构的实验中,使用碘液是为了使玉米种子中的胚乳被染色,A错误;制作人口

腔上皮细胞临时装片时,滴加生理盐水是为了维持细胞的正常生理形态,B错误;观察小鱼尾鳍内血液的

流动实验中,使用低倍显微镜进行观察,C错误;馒头在口腔中的变化的实验原理是淀粉遇碘变蓝、麦芽

糖遇碘不变蓝,D正确。

方法技巧 本题考查生物实验部分,要求掌握具体实验中的操作步骤及意义。

2.(2019湖南湘潭一模,24)碘液是在初中生物实验中经常使用到的一种试剂,下列实验中没有使用碘液的

是 ( )

A.观察动植物细胞的结构

B.验证绿叶在光下制造淀粉

C.观察酵母菌

D.观察菜豆种子的结构

答案 D 观察动植物细胞的结构时,滴加碘液的目的是使细胞核看得更清楚,A不符合题意;验证绿叶

在光下制造淀粉的实验中,利用淀粉遇碘变蓝的特性,检验淀粉的存在,B不符合题意;观察酵母菌实验中,

碘液既可以给细胞核染色,使其看得更清楚,又利用淀粉遇碘变蓝的特性,检验淀粉粒的存在,C不符合题

意;观察菜豆种子的结构不使用碘液,D符合题意。

方法技巧 碘液在实验中主要有2个用途:染色、检验淀粉。

3.(2019湖北黄冈模拟,17)如图表示人体某些生理过程的变化情况。下列有关叙述,错误的是 ( )

A.图一是某人在饭前、饭后血糖含量的变化曲线,引起CD段快速下降的激素是胰岛素

B.图二中的曲线若代表氧气含量的变化,则血管B可表示组织细胞周围的毛细血管

C.图三是人体在呼吸时肺内气体容量变化曲线,c~d时,外界气压大于肺内气压

D.图四表示3种营养物质在消化道各部位被消化的程度,Z曲线表示脂肪的消化过程

答案 C 图一表示血糖含量变化,胰岛素是人体内已知的唯一降血糖的激素,A正确;图二中的曲线若

表示氧气含量的变化,经过B时血液中氧气含量减少,则血管B可表示组织周围的毛细血管,其与组织细

胞发生气体交换,B正确;图三中曲线的纵坐标是肺容量,c~d时,肺容量逐渐减小,说明处于呼气过程,此时

外界大气压小于肺内气压,C错误;脂肪在小肠被消化吸收,D代表小肠,D正确。

思路分析 看曲线图首先看清纵坐标和横坐标之间的关系,然后根据呼气时肺内气压与外界大气压之

间的关系解题。

4.(2019广东一模,29)“玻璃拉拉鱼”是一种身体几乎透明的小鱼,某生物实验小组利用“玻璃拉拉鱼”

进行酒精对心率影响的实验,实验数据如表。下列说法错误的是 ( )

酒精浓度 0(清水) 5% 10% 15% 20% 25%

全组统计数据(次/分) 204 192 168 120 84 36

A.全组统计数据是通过多次测量求平均值得出的

B.选用“玻璃拉拉鱼”作为实验材料有助于实验观察与心率计数

C.为了保证实验的准确性,同一条鱼必须完成不同酒精浓度的测试

D.该组学生得出的结论是随着酒精浓度的升高,“玻璃拉拉鱼”的心率降低

答案 C 从表格数据看出,酒精浓度越高,该鱼的心率越低,因此不能用同一条鱼完成不同酒精浓度的

测试。为了保证实验的准确性,可以用多组大小相同、生长状况尽量相同的鱼分别完成不同酒精浓度

的测试。

方法技巧 充分利用表中的数据进行对比分析得出结论。

5.(2018河北保定定兴二模,2)有关图中几个实验的叙述不正确的是 ( )

A.图A是观察小鱼尾鳍内血液流动的实验,该实验可用来辨别血管类型

B.下降镜筒时,图B所示的动作是正确的

C.按照图C的方式制作临时装片,可以减少盖玻片下产生气泡

D.图D中叶片被遮光的部分在光下能产生淀粉

答案 D 叶片被遮光的部分由于不能见光,因此不能进行光合作用,不能产生淀粉。

解题关键 明确绿叶需要在光下才能进行光合作用产生淀粉。

6.(2018山东济南槐荫一模,17)对下列实验的描述不正确的是 ( )

A.在新鲜血液中加入抗凝剂后,血液分成血浆和红细胞两层

B.观察小鱼尾鳍实验中,可观察到在毛细血管中红细胞单行通过

C.探究馒头在口腔中的变化的实验装置应放在37 ℃的水中保持5~10分钟

D.膝跳反射实验中先叩击受试者膝盖下面的韧带,再观察这条腿的反应

答案 A 加入抗凝剂之后的血液分成三层,从上至下依次为血浆、白细胞和血小板、红细胞。

方法技巧 明确血液的成分包括血浆和血细胞,血细胞包括红细胞,白细胞和血小板。

7.(2018河北保定定兴二模,1)针灸医学最早见于两千多年前的《黄帝内经》一书,中医针灸可治疗多种

疾病。用针灸疗法对100名感冒患者进行治疗,有42名患者鼻塞、流涕症状明显缓解。该实验能否证明

针灸对感冒有治疗效果,下列有关判断正确的是 ( )

A.能,这样数量足够多

B.能,实验观察指标具体明确

C.不能,未设置对照组

D.不能,症状缓解者数量太少

答案 C 要证明针灸对感冒有治疗效果,需要设置针灸为变量的对照实验,通常把这100名患者平分为

甲、乙两组,其中对甲组50名患者进行针灸治疗,对乙组50名患者不进行针灸治疗,其余对感冒有影响的

因素都要相同,如都不能服用其他治疗感冒的药物,都要按时作息、合理营养等,这样设计对照实验,才能

有效证明针灸对感冒是否有治疗效果。

解题关键 明确探究实验需要设置关于单一变量的对照实验,才可得出科学的结论。

8.(2018山东青岛市南二模,5)为了探究某种植物种子萌发的最适条件,某生物兴趣小组将等量的不同含

水量的该种植物种子置于25 ℃的条件下萌发,实验时保持其他环境条件相同并适宜。记录7天后植物种

子的萌发情况,结果如表所示。根据表中数据得出的下列结论,正确的是 ( )

种子含水量/% 20 30 40 50 60 70 80

种子萌发率/% 8 13 33 56 73 86 81

A.该植物种子萌发的最适温度为25 ℃

B.在环境温度为25 ℃时,该植物种子萌发的最适含水量约为70%

C.在环境温度为25 ℃时,该植物种子含水量越大,萌发率越高

D.该实验数据表明,该植物种子的萌发率与氧气浓度无关

答案 B 从表中数据可以看出,种子萌发率最高是86%,此时种子的含水量是70%,但没有关于温度影

响种子萌发率的对照实验,所以无法判断出种子萌发的最适温度,A错误;在环境温度为25 ℃时,随着植物

种子含水量的增多,萌发率先增加后减小,最适含水量约为70%,B正确、C错误;数据体现的是含水量与

种子萌发率的关系,没有体现氧气浓度与种子萌发率的关系,D错误。

抢分妙招 充分利用表格中的数据查找种子萌发率最高时所对应的种子含水量,即70%为最适含水

量。

9.(2020江西九江赛城湖中学模拟,18)(8分)根据某生物兴趣小组设计的实验装置图,回答下列问题。

二、非选择题(共29分)

图1

图2

(1)若要探究植物光合作用需要光,应将图①中 两实验装置作为一组对照,预期实验现象为

号试管内能产生氧气。

(2)上述实验现象虽与预期相符,但还不能说明假设一定是正确的,为此,你认为该小组还应 。

(3)图2中A塑料袋内装入含有酵母菌的面团,B塑料袋内装不含有酵母菌的面团,袋口均塞入橡皮管并密

封。一天后,A、B两袋中只有其中一袋产生了某种气体,你将如何鉴定这种气体

(简要说明原理即可)。

答案 (1)②③ ② (2)设置重复实验 (3)二氧化碳能使澄清的石灰水变浑浊

解析 (1)要验证光合作用需要光,首先用绿色植物进行光合作用,而①、④装置内没有绿色植物,因此都

不能用于实验。设置对照实验时,需要控制的单一变量是光,除此之外,其他条件都应相同。②装置中有

光,金鱼藻能进行光合作用,产生氧气;③装置中无光,金鱼藻不能进行光合作用,没有产生氧气。因此需

要②和③进行对照。(2)为减小实验误差,需要设置重复实验,使结果更加真实可靠。(3)酵母菌的呼吸作

用释放二氧化碳。二氧化碳能使澄清的石灰水变浑浊。将A、B装置中的气体通入澄清的石灰水,发现

A中的气体可使澄清的石灰水变浑浊,B中的气体则不能。

10.(2019福建泉州模拟,34)(10分)小鼠脑组织中含有S、M两种物质,科学家发现,若S物质增加或M物质

减少,小鼠的学习记忆能力会增强。某科技小组为了探究小分子金枪鱼多肽(蛋白质消化过程的中间产

物,不会被胃消化)对小鼠学习记忆能力的影响,做了如下实验:

①将正常生长的小鼠随机均分成4组,每组12只,编号A、B、C、D。

②除正常喂食外,A组灌喂蒸馏水,B组、C组、D组分别灌喂等量的0.25 g/kg、0.5 g/kg、10 g/kg小分子

金枪鱼多肽,连续灌喂6周,其他实验条件相同。

③6周后测定小鼠脑组织内S物质和M物质的含量,绘制柱形图,如图。科技小组重复实验的结果一致。

回答下列问题:

(1)设计A组的目的是 ,该实验的变量是 。

(2)为保证实验数据的可靠性,本实验采取的措施有 (写出一条即可)。

(3)分析柱形图,灌喂3种不同浓度的小分子金枪鱼多肽后的小鼠与A组相比,小鼠脑组织中的S、M两种

物质含量的变化是S物质 ,M物质 。

(4)本实验探究得出的结论: 。

答案 (1)形成对照 小分子金枪鱼多肽的浓度 (2)随机均分成4组,每组12只;设置了A组对照;A组和

其他组除小分子金枪鱼多肽的浓度不一样外,其他实验条件一致;进行了重复实验等 (3)增加 减少

(4)①不同浓度的小分子金枪鱼多肽对小鼠学习记忆能力均有促进作用;②0.5 g/kg浓度左右的小分子金

枪鱼多肽对小鼠学习记忆能力促进作用较好

解析 (1)A组与其他各组的不同之处在于A组没有饲喂小分子金枪鱼多肽,因此设置A组的目的是与其

他各组形成对照;各组的不同之处体现在小分子金枪鱼多肽的浓度不同,因此,本实验的变量是小分子金

枪鱼多肽的浓度。(2)重复、多次实验可以保证实验数据的可靠性、准确性。方法可以是用多个实验

动物,也可以是多次实验取平均值。如随机均分成4组,每组12只;设置对照实验,如设置了A组对照;控制

了单一变量,如A组和其他组除小分子金枪鱼多肽的浓度不一样,其他实验条件一致等。(3)从柱形图看

出,B、C、D三组的S物质都比A组多,说明S物质增加了;M物质都比A组少,说明M物质减少了。(4)根据

题目叙述“S物质增加或M物质减少,小鼠的学习记忆能力会增强”,可得出结论:不同浓度的小分子金

枪鱼多肽对小鼠学习记忆能力均有促进作用;0.5 g/kg浓度左右的小分子金枪鱼多肽对小鼠学习记忆能

力促进作用较好。

解题思路 通过各组对比,找出不同,确定变量,再利用图中数据提出结论。

11.(2019北京海淀一模,19)(11分)布氏田鼠有聚群行为。为研究布氏田鼠聚群行为对其生命活动的影

响,进行了以下实验。请回答下列问题。

(1)布氏田鼠从食物中获取的有机物,可通过细胞的 作用,将其中的能量释放出来,释放出的

能量一部分用于完成各项生命活动,还有一部分对抵御寒冷、维持 的体温有重要的作用。

(2)将布氏田鼠平均分成四组,在常温和低温下分别测定各组小鼠的体重和摄食量,三周后,四组小鼠的体

重变化无显著差异。摄食量变化如图所示。

①比较 组可知,在低温条件下,小鼠需要增加摄食量以抵御寒冷。

②与1组小鼠相比,2组小鼠 ,可见聚群小鼠不需要大量增加进食即可抵御寒冷。

(3)研究表明,肠道菌群的组成可影响肠道中某种脂肪酸(食物消化产物)的含量,该脂肪酸含量越高,能量

需求越低,即对食物的摄入量会减少。为研究聚群行为是否改变小鼠肠道菌群的组成,进行如图实验。

①实验最初用抗生素处理小鼠肠道的目的是 。

②若实验结果检测到第2组小鼠肠道内 ,则说明聚群行为小鼠的摄食量改变可

能是由肠道菌群引起的。

答案 (1)呼吸 恒定 (2)①1、3或2、4(或低温个体和常温个体或低温聚群和常温聚群) ②摄食量增

加幅度较小(摄食量较少) (3)①排除肠道原有菌群对实验的干扰 ②某种脂肪酸的含量高于其他组

解析 (1)细胞的呼吸作用是指细胞利用氧,分解有机物,释放能量,所释放的能量一部分用于各项生命活

动,还有一部分对抵御寒冷、维持恒定的体温有重要的作用。(2)①1组和3组分别是个体组的低温组和

常温组;2组和4组分别是群体组的低温组和常温组。可见,变量是温度的对照实验组分别是1、3组(低温

个体组和常温个体组)或2、4组(低温聚群组和常温聚群组)。经过1和3对照或2和4对照,可以看出在低

温条件下,小鼠需要增加摄食量。2与1组小鼠相比,2组小鼠摄食量增加幅度较小,可见聚群小鼠不需要

大量增加进食即可抵御寒冷。(3)①抗生素是真菌产生的用来杀死或抑制某些致病细菌的物质,可见实

验开始前先用抗生素处理小鼠的肠道,目的是排除肠道原有菌群对实验的干扰。②本实验的探究目的

是“研究聚群行为是否改变小鼠肠道菌群的组成”,只有第二组接种的是聚群小鼠肠道菌群,所以如果

第2组小鼠肠道内某种脂肪酸的含量高于其他组,则说明聚群行为小鼠的摄食量改变可能是由肠道菌群

引起的。

同课章节目录