第20课 社会主义国家的发展与变化 同步练习题(含解析) 高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要下册

文档属性

| 名称 | 第20课 社会主义国家的发展与变化 同步练习题(含解析) 高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要下册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 283.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-04-05 11:06:26 | ||

图片预览

文档简介

第20课 社会主义国家的发展与变化

一、选择题

1.1947年,苏联不少地区缩小集体农庄基本劳动组织的规模,成立劳动组,并实行包产到组的制度。负责全国农业领导工作的安德烈也夫在《真理报》撰文指出:“集体农庄劳动基本形式越个体化……对发展粮食和畜牧业越有成效”。这些探索( )

A.改变了苏联农业的社会主义性质 B.冲破了斯大林模式对农业的束缚

C.拉开了战后苏联经济改革的序幕 D.反映了苏联社会摆脱困境的愿望

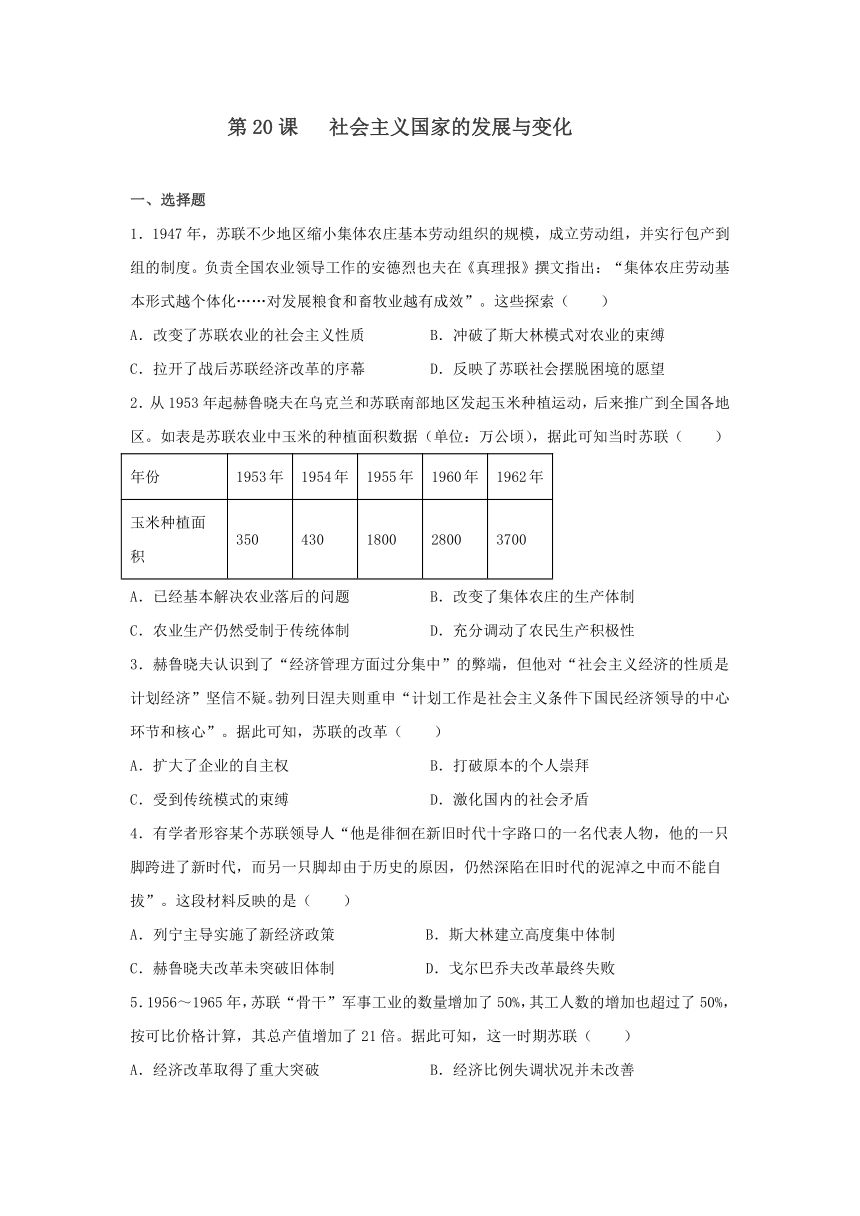

2.从1953年起赫鲁晓夫在乌克兰和苏联南部地区发起玉米种植运动,后来推广到全国各地区。如表是苏联农业中玉米的种植面积数据(单位:万公顷),据此可知当时苏联( )

年份 1953年 1954年 1955年 1960年 1962年

玉米种植面积 350 430 1800 2800 3700

A.已经基本解决农业落后的问题 B.改变了集体农庄的生产体制

C.农业生产仍然受制于传统体制 D.充分调动了农民生产积极性

3.赫鲁晓夫认识到了“经济管理方面过分集中”的弊端,但他对“社会主义经济的性质是计划经济”坚信不疑。勃列日涅夫则重申“计划工作是社会主义条件下国民经济领导的中心环节和核心”。据此可知,苏联的改革( )

A.扩大了企业的自主权 B.打破原本的个人崇拜

C.受到传统模式的束缚 D.激化国内的社会矛盾

4.有学者形容某个苏联领导人“他是徘徊在新旧时代十字路口的一名代表人物,他的一只脚跨进了新时代,而另一只脚却由于历史的原因,仍然深陷在旧时代的泥淖之中而不能自拔”。这段材料反映的是( )

A.列宁主导实施了新经济政策 B.斯大林建立高度集中体制

C.赫鲁晓夫改革未突破旧体制 D.戈尔巴乔夫改革最终失败

5.1956~1965年,苏联“骨干”军事工业的数量增加了50%,其工人数的增加也超过了50%,按可比价格计算,其总产值增加了21倍。据此可知,这一时期苏联( )

A.经济改革取得了重大突破 B.经济比例失调状况并未改善

C.居民生活消费品日益丰富 D.迅速实现了社会主义工业化

6.1954~1956年,苏联各部和主管部门撤销了一半以上的处、司、局和总管理局,下放了1万多个企业,国家指令性指标减少52%左右,扩大了企业在计划、财务、劳动工资等方面的自主权。这些举措( )

A.加强了对企业的领导 B.建立了社会主义市场经济

C.提高了企业职工工资 D.调动了地方和企业积极性

7.在计划经济体制下,国家主要靠下达大量指令性指标来控制企业的生产经营活动。勃列日涅夫改革时,国家给企业下达的指标由八类二十多项减为六类九项。这表明勃列日涅夫的改革( )

A.突破了计划经济体制 B.扩大了企业的自主权

C.取得了巨大经济成效 D.导致了农业发展缓慢

8.1966年起,苏联开始实行“新经济体制改革”,到1970年,苏联社会生产总值年平均增长率为7.4%,工业生产总值年平均增长率为8.5%。“新经济体制改革”( )

A.是对斯大林模式的成功突破 B.影响了美苏之间的对抗形势

C.承认市场对经济的调节作用 D.解决了苏联经济剪刀差问题

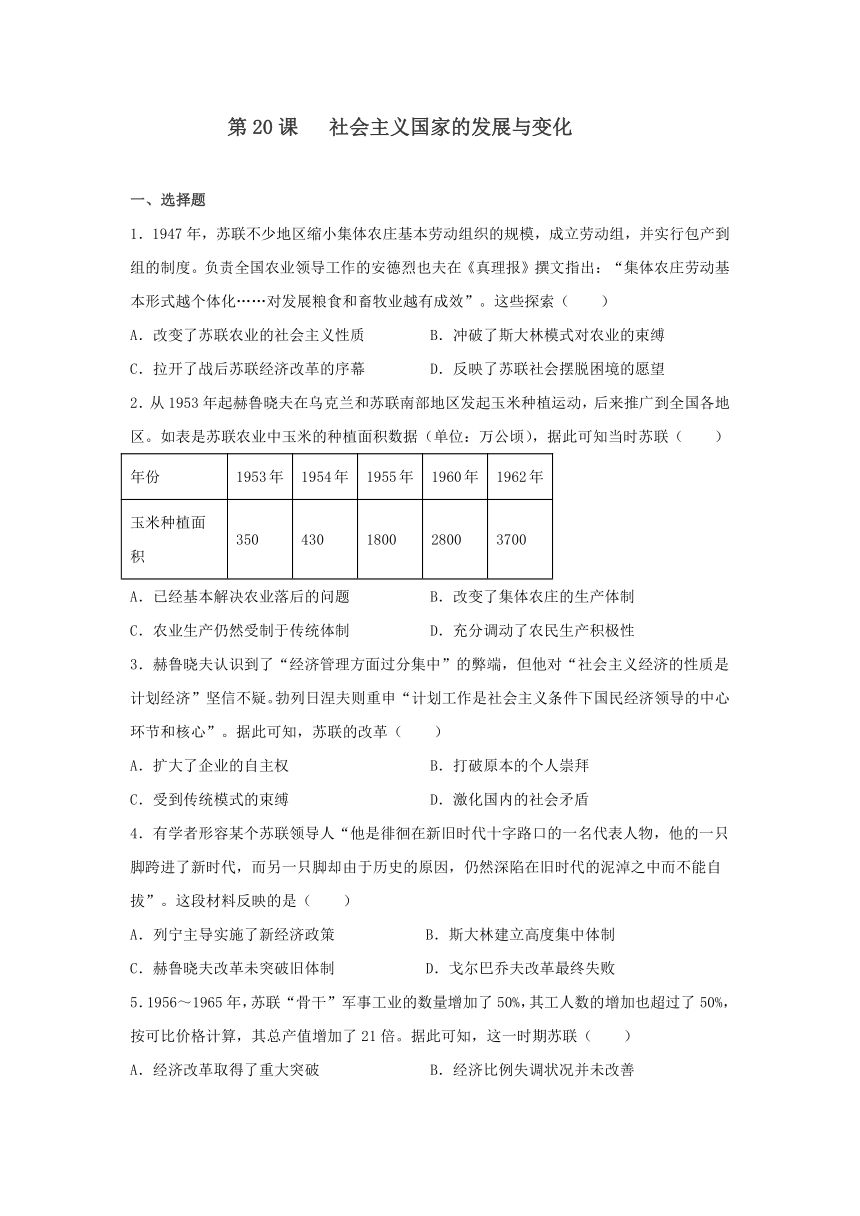

9.下表是1951~1980年苏联国民收入年均增长率(单位:%),可知苏联经济体制改革( )

1951~1960年 1961~1970年 1971~1980年

10.25% 6.45% 4.95%

A.促进战后国民经济的恢复 B.没有突破旧体制的束缚

C.导致国民经济出现倒退局面 D.导致国民经济比例失调

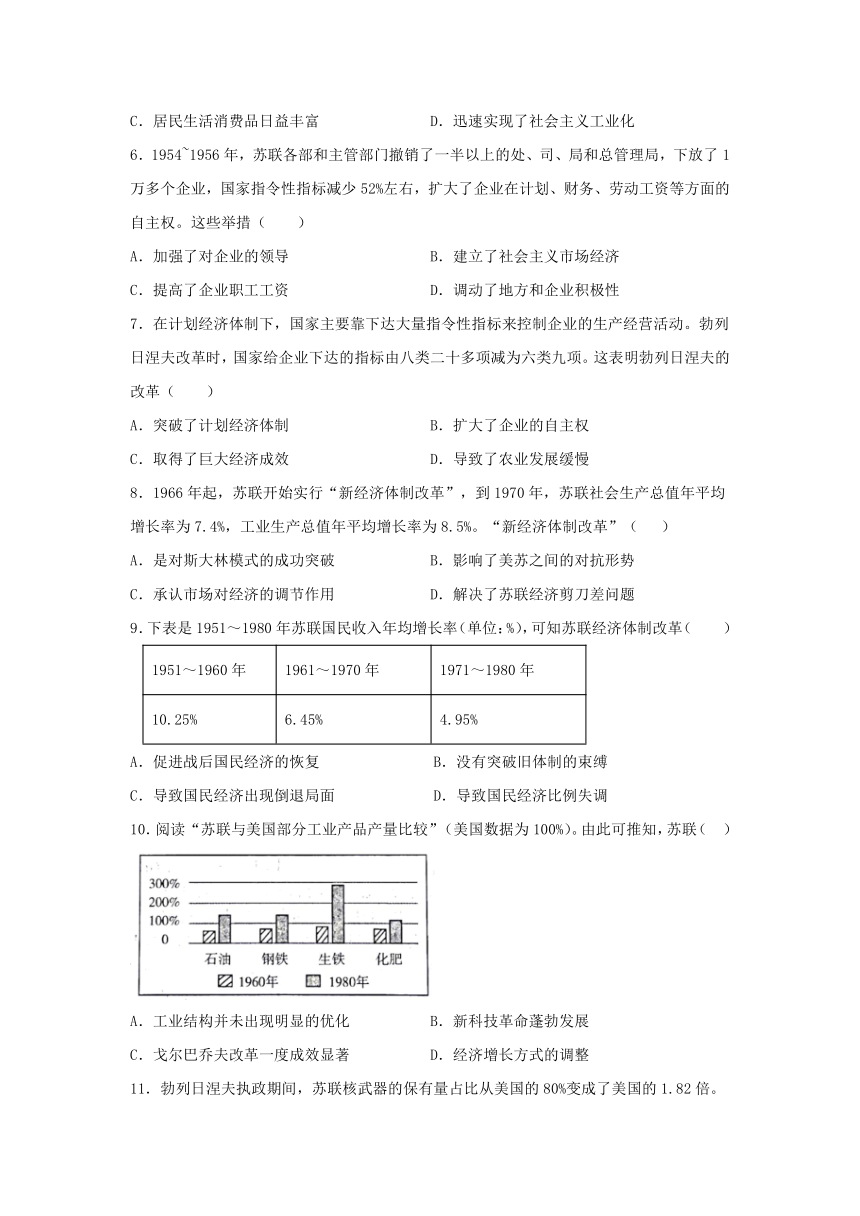

10.阅读“苏联与美国部分工业产品产量比较”(美国数据为100%)。由此可推知,苏联( )

A.工业结构并未出现明显的优化 B.新科技革命蓬勃发展

C.戈尔巴乔夫改革一度成效显著 D.经济增长方式的调整

11.勃列日涅夫执政期间,苏联核武器的保有量占比从美国的80%变成了美国的1.82倍。同期苏联的经济指标逐年下滑,1975年苏联的国民生产总值仅为美国的40%,勃氏执政末期不足美国的30%。材料说明勃列日涅夫时期( )

A.军备竞赛导致经济负担的加重 B.苏联军事实力全面超越美国

C.经济改革取得了阶段性的成果 D.经济结构失衡问题得以解决

12.1988年,戈尔巴乔夫在总结前一阶段改革时指出,政治体制改革是改革不可逆转的重要保证,“目前的政治体制不能使我们预先防止最近几十年经济和社会生活中停滞现象的增多并且注定使当时进行的改革归于失败”。这表明戈尔巴乔夫( )

A.准备实施“加速发展战略” B.未敢突破斯大林模式

C.背离了科学社会主义道路 D.试图转变改革的重心

13.1989年苏联用于食品需求的补贴金在国家预算中占到支出部分的1/3;1990年,苏联国营店的鸡蛋便宜得几乎等于白送,但是要买到定额的十个鸡蛋,必须排队四五个小时。由此可知当时苏联( )

A.已基本解决消费品匮乏问题 B.经济领域改革取得一定成效

C.仍然未摆脱计划经济的束缚 D.没有注重工业对农业的反哺

14.1989年3月,匈牙利社会主义工人党中央宣布党的目标是建设符合匈牙利民族特点的民主社会主义,实行自由选举,建立多党制,向市场经济过渡,实行所有制改革。由此可知,匈牙利改革( )

A.利于国内政局的稳定 B.开始了东欧剧变的历史进程

C.迷失了社会主义方向 D.创造了社会主义建设新路径

15.1990年6月,在联邦德国同苏联领导人会晤中,联邦德国领导人果断决定大幅度限制本国的武装力量,答应苏联推动北约改变战略和结构,并向苏联提供120亿马克的无偿援助和总计100亿马克的无息和低息贷款。联邦德国此举旨在( )

A.消弭苏联的战略威慑 B.尽快实现国家统一

C.增强德国国际影响力 D.推动欧盟向东扩展

16.保罗·约翰逊在《现代:从1919到2000年的世界》中写道:“(20世纪)80年代,人类刮起了一场巨大的求变之风……80年代成为当代史的分界线。民主精神恢复了自信,开始广泛传播。”这场“求变之风”( )

A.是指东欧社会主义国家和苏联的改革 B.推动了美苏关系走向缓和

C.导致社会主义阵营瓦解 D.引发了思想领域的混乱

二、非选择题

17.阅读材料,完成下列要求。

材料 1953年,斯大林逝世,赫鲁晓夫上台。当时苏联的农业发展迟缓,粮食供应严重不足。赫鲁晓夫选择了农业作为改革的突破口,主要采取了如下措施:1953年、1954年和1955年的农业投资在国家整个投资中所占比重分别为15.5%、19.6%和23.5%:1959年与1952年相比,农产品平均价格提高了两倍:1954~1956年,苏联开垦了近3600万公顷荒地:允许庄员拥有自留地、种植果树、饲养牲畜。经过初步改革,苏联的农业形势有所好转,1955年起连续四年获得大丰收。这来之不易的转机助长了赫鲁晓夫的冒进思想,他提出要在几年内赶上美国人均畜产品产量这一不现实的目标。这一目标遭到苏联党内一些人和经济学家的反对,他却还是一意孤行。不顾具体气候、土壤条件,强求各地扩种玉米,胡乱指挥,反复折腾,苏联农业在1963年再度出现了危机。

(1)根据材料,概括赫鲁晓夫农业改革的主要措施。

(2)根据材料并结合所学知识,分析赫鲁晓夫改革失败的原因,并对其改革作出评价。

18.阅读下列材料,回答问题。

材料 1969年,联邦德国勃兰特政府上台之后,在外交方面进行革新,推行“新东方政策”,放弃使用武力,与西方合作和协调一致的同时,也要与东方达成谅解。这改变了以前政府要求“国家统一”的主张,承认两个德国的存在,但不是国际法意义上的两个独立的国家;特别强调民族统一,强调民族的概念和发展两德之间的“特殊关系”,通过两德人民互相接近,依靠共同的民族文化,民族情感来维系民族统一,最后实现国家统一。“新东方政策”开辟了联邦德国外交的新时代。虽然“新东方政策”面向的是整个东方,但鼓点子却是敲在两德关系上。20世纪70年代以后联邦德国政府凭借其强大的经济力量,向民主德国大力推行经济民族主义,两德之间的贸易作为内部贸易来处理,维护统一的德意志民族市场,把双方经济牢牢地捆绑在一起,这为德国重新统一奠定了坚实的基础。

——摘编自张才圣《从民族主义看二战后德国统一》

(1)根据材料并结合所学知识,概括勃兰特政府“新东方政策”的主要内容。

(2)根据材料并结合所学知识,简析二战后德国能够重新统一的原因。

答案

一、选择题

1.【答案】D

【解析】结合所学知识可知,不少地区尝试缩小集体农庄的规模,实行包产到组,领导人承认集体农庄的个体化有利于农牧业发展等,反映了苏联社会摆脱困境的愿望,D项正确;包产到组等做法并未改变苏联农业的社会主义性质,排除A项;20世纪四十年代,苏联出现的包产到组等尝试,并未打破斯大林模式的束缚,排除B项;1953年斯大林逝世以后,苏联的经济改革才拉开序幕,排除C项。故选D项。

2.【答案】C

【解析】根据材料可知,苏联赫鲁晓夫时期玉米种植面积大幅度增加。结合所学,苏联的玉米种植运动是依靠国家行政命令的计划经济体制而推动的,苏联不适应播种玉米,因此当时农业生产仍然受制于传统体制,C项正确;苏联的农业问题长期得不到解决,排除A项;苏联仍是集体农庄生产体制,排除B项;在集体农庄体制下,农民生产积极性不能充分调动,排除D项。故选C项。

3.【答案】C

【解析】据材料信息可知,赫鲁晓夫和勃列日涅夫都认为社会主义需要计划的方式进行调节,结合所学苏联经济建设的史实可知,这种观点不能打破斯大林体制的束缚,故苏联经济改革的失败主要在于僵化经济理论的束缚,C项正确;扩大企业的自主权不是材料的主旨,且材料中对勃列日涅夫的观点中没有体现这一点,排除A项;据材料信息可知,二者只是批判斯大林的经济政策,并未对领导人进行怀疑指责,排除B项;根据材料无法断定苏联的改革激化了国内的社会矛盾,排除D项。故选C项。

4.【答案】C

【解析】依据所学可知,赫鲁晓夫执政时期,对苏联农业、工业领域进行改革,在教条主义横行、思想僵化的时期,赫鲁晓夫的经济改革一定程度上冲破了传统观念的束缚,并取得了一定成效,但是赫鲁晓夫改革在理论上没有突破,只是在维持原有经济体制的基础上进行局部改革,造成了改革的失败,因此题干中“仍然深陷 在旧时代的泥潭中而不能自拔”指的是他未突破原有的经济发展模式,C项正确;列宁的新经济政策起到了缓解危机的作用,排除A项;斯大林不符合“他的一只脚跨进了新时代”,排除B项;戈尔巴乔夫不是第一个改革的,且他的改革导致苏联解体,不符合“仍然深陷在旧时代的泥淖之中而不能自拔”,排除D项。故选C项。

5.【答案】B

【解析】根据材料看出,1956~1965年,苏联“骨干”军事工业的数量、工人数的增加、总产值都呈现增长的趋势,表明苏联的重工业特别是军事工业进一步发展,经济比例失调状况并未改善,B项正确;1956~1965年,是赫鲁晓夫改革时期,其改革的重点是农业,经济改革没有取得重大突破,排除A项;材料反映军事工业进一步发展,与居民生活消费品日益丰富无关,排除C项;1937年苏联完成第二个五年计划,已经实现了工业化,排除D项。故选B项。

6.【答案】D

【解析】依据材料“撤销了一半以上的处、司、局和总管理局,下放了1万多个企业,国家指令性指标减少52%左右”,结合时间1954-1956年,可知赫鲁晓夫执政期间对苏联进行了改革,通过减少政府指令性指标,以及撤销一定的机构,一定程度上调动了地方和企业的积极性,D项正确;材料体现的是减少对企业的指导,排除A项;苏联并没有建立社会主义市场经济,排除B项;材料未涉及提高职工工资,排除C项。故选D项。

7.【答案】B

【解析】结合所学知识可知,在计划经济体制下,国家减少指令性指标,放松对企业生产经营活动的控制,表明勃列日涅夫的改革扩大了企业的自主权,B项正确;勃列日涅夫的改革并未突破计划经济体制,排除A项;材料不能说明勃列日涅夫改革取得了巨大经济成效,排除C项;国家减少对企业的指令性计划不会导致农业发展缓慢,排除D项。故选B项。

8.【答案】B

【解析】根据“到1970年,苏联社会生产总值年平均增长率为7.4%,工业生产总值年平均增长率为8.5%。”可得出苏联通过改革,增强了实力,因此使其在美苏争霸过程中处于优势,B项正确;并没有突破斯大林模式,排除A项;“新经济体制改革”并没有承认市场,排除C项;问题并没有解决,排除D项。故选B项。

9.【答案】B

【解析】根据材料可知苏联国民收入年均增长率呈下降趋势,说明经济体制改革未突破旧的体制束缚,B项正确;苏联国民经济在战后初期已经恢复,排除A项;经济增长率呈下降趋势,但仍呈正增长,排除C项;材料未体现国民经济比例关系,排除D项。故选B项。

10.【答案】A

【解析】根据数据信息,1960-1980年,苏联的石油、钢铁、生铁和化肥等重工业成就明显超过美国,说明这一时期苏联依然坚持优先发展重工业,A项正确;第三次科技革命主要存在于发达资本主义国家,排除B项;戈尔巴乔夫改革开始于1985年,排除C项;数据信息显示重工业比重依然过高,说明苏联经济增长方式并未发生明显变化,排除D项。故选A项。

11.【答案】A

【解析】勃列日涅夫执政时期,苏联的军事力量有所上升, 但是其经济指标逐渐下滑,这说明当时的苏联积极开展与美国的军备竞赛,最终导致当时的经济负担加重,A项正确;苏联核武器的保有量占据优势不等于当时苏联军事实力全面超越了美国,排除B项;通过材料可以看出,苏联当时的经济指标在不断下滑,说明经济改革最终失败,而且经济结构严重失衡,排除C、D项。故选A项。

12.【答案】D

【解析】根据材料“1988年”“总结前一阶段改革”“政治体制改革是改革不可逆转的重要保证”“不能使我们预先防止最近几十年经济和社会生活中停滞现象的增多”可知,当时经济改革出现困境,戈尔巴乔夫认为需要进行政治体制改革,否则改革就会失败,表明戈尔巴乔夫试图转变改革的重心,D项正确;1985年开始实施“加速发展战略”,与材料信息不符合,排除A项;根据材料“目前的政治体制不能使我们预先防止最近几十年经济和社会生活中停滞现象的增多”可知戈尔巴乔夫还是敢于突破原有体制的,排除B项;仅仅依据材料信息无法得出戈尔巴乔夫是否背离了科学社会主义道路,排除C项。故选D项。

13.【答案】C

【解析】根据材料“要买到定额的十个鸡蛋,必须排队四五个小时”可知,即使鸡蛋价格便宜,但也不能随便购买,而是有限制,反映了计划经济的束缚,说明这时期仍然未摆脱计划经济的束缚,C项正确;材料反映了购买鸡蛋的困难,说明并没有解决消费品匮乏问题,排除A项;材料内容主要体现了这时期仍有计划经济的束缚,没有强调经济改革成效,排除B项;工业对农业的影响在材料中没有显示,排除D项。故选C项。

14.【答案】C

【解析】依据材料“实行自由选举,建立多党制,向市场经济过渡,实行所有制改革”可以看出匈牙利改革偏离了社会主义方向,走上了资本主义的发展道路,C项正确;匈牙利改革不利于国内政局的稳定,排除A项;波兰是东欧第一个发生剧变的国家,因此“开启了”说法错误,排除B项;材料信息反映了匈牙利改革偏离了社会主义方向,并不是“创造了社会主义建设新路径”,排除D项。故选C项。

15.【答案】B

【解析】依据材料“联邦德国领导人果断决定大幅度限制本国的武装力量,答应苏联推动北约改变战略和结构,并向苏联提供120亿马克的无偿援助和总计100亿马克的无息和低息贷款”可知,联邦德国在国际事务中注重拉拢苏联。依据材料时间“1990年6月”并结合所学可知,当时处于东欧剧变时期,德国做法的主要目的是加快国家统一进程,B项正确;“消弭苏联的战略威慑”的说法不符合史实,排除A项;“增强德国国际影响力”不是根本目的,排除C项;欧盟产生是在1993年,1990年时欧美还没有产生,排除D项。故选B项。

16.【答案】A

【解析】依据材料“(20世纪)80年代,人类刮起了一场巨大的求变之风……80年代成为当代史的分界线”,“民主精神恢复了自信,开始广泛传播”,结合所学知识可知是东欧剧变,涉及东欧社会主义国家改革的失败,纷纷发生剧变,A项正确;材料涉及的是东欧剧变,未涉及美苏关系,排除B项;材料未涉及社会主义阵营的瓦解,排除C项;东欧剧变引发的是政治的变化,排除D项。故选A项。

二、非选择题

17.【答案】(1)措施:增加农业投资;提高农产品价格;开垦荒地;发展农副产业。

(2)原因:思想冒进,制定目标主观臆断,急于求成;不顾客观实际,违背经济规律;个人作风专断,一意孤行,胡乱指挥,反复折腾。

评价:

积极评价:一定程度上促进了农业发展,冲击了斯大林模式;开创了社会主义经济改革的先河。

消极评价:没有从根本上突破斯大林模式,改革最终失败。

【解析】(1)措施:根据材料“1953年、1954年和1955年的农业投资在国家整个投资中所占比重分别为15.5%、19.6%和23.5%”可分析出增加农业投资;根据材料“产品平均价格提高了两倍”可分析出提高农产品价格;根据材料“苏联开垦了近3600万公顷荒地:允许庄员拥有自留地、种植果树、饲养牲畜”可分析出开垦荒地;发展农副产业。

(2)原因:根据材料“赫鲁晓夫的冒进思想”可分析出思想冒进,制定目标主观臆断,急于求成;根据材料“提出要在几年内赶上美国人均畜产品产量这一不现实的目标。”可分析出不顾客观实际,违背经济规律;根据材料“这一目标遭到苏联党内一些人和经济学家的反对,他却还是一意孤行。不顾具体气候、土壤条件,强求各地扩种玉米,胡乱指挥,反复折腾,苏联农业在1963年再度出现了危机”可分析出个人作风专断,一意孤行,胡乱指挥,反复折腾。评价:从积极、消极两方面来评价赫鲁晓夫改革。积极评价:一定程度上促进了农业发展,冲击了斯大林模式;开创了社会主义经济改革的先河。消极评价:结合所学可知,赫鲁晓夫改革没有从根本上突破斯大林模式,改革最终失败。

18.【答案】(1)内容:加强与西方国家的合作;缓和与东方国家的关系;发展两德之间的特殊关系,维护民族统一。

(2)原因:20世纪80年代末,国际形势趋于缓和;两德政府的共同努力;民族主义的推动;两德之间拥有共同的历史和文化基础;两德之间经济联系日益密切。

【解析】(1)内容:由材料“1969年,联邦德国勃兰特政府上台之后,在外交方面进行革新,推行“新东方政策”,放弃使用武力,与西方合作和协调一致的同时,也要与东方达成谅解”得出,“新东方政策”的主要内容包括:加强与西方国家的合作,缓和与东方国家的关系;由材料“改变了以前政府要求‘国家统一’的主张,承认两个德国的存在,但不是国际法意义上的两个独立的国家;特别强调民族统一,强调民族的概念和发展两德之间的‘特殊关系’,通过两德人民互相接近,依靠共同的民族文化,民族情感来维系民族统一,最后实现国家统一”得出,“新东方政策”注重发展两德之间的特殊关系,维护民族统一。

(2)原因:由所学知识可知,二战后德国能够重新统一的原因包括:20世纪80年代末,美苏冷战的国际形势趋于缓和;两德政府的共同努力,民族主义的推动;由材料“20世纪70年代以后联邦德国政府凭借其强大的经济力量,向民主德国大力推行经济民族主义,两德之间的贸易作为内部贸易来处理,维护统一的德意志民族市场,把双方经济牢牢地捆绑在一起,这为德国重新统一奠定了坚实的基础”得出,两德之间经济联系日益密切,而且拥有共同的历史和文化基础。

一、选择题

1.1947年,苏联不少地区缩小集体农庄基本劳动组织的规模,成立劳动组,并实行包产到组的制度。负责全国农业领导工作的安德烈也夫在《真理报》撰文指出:“集体农庄劳动基本形式越个体化……对发展粮食和畜牧业越有成效”。这些探索( )

A.改变了苏联农业的社会主义性质 B.冲破了斯大林模式对农业的束缚

C.拉开了战后苏联经济改革的序幕 D.反映了苏联社会摆脱困境的愿望

2.从1953年起赫鲁晓夫在乌克兰和苏联南部地区发起玉米种植运动,后来推广到全国各地区。如表是苏联农业中玉米的种植面积数据(单位:万公顷),据此可知当时苏联( )

年份 1953年 1954年 1955年 1960年 1962年

玉米种植面积 350 430 1800 2800 3700

A.已经基本解决农业落后的问题 B.改变了集体农庄的生产体制

C.农业生产仍然受制于传统体制 D.充分调动了农民生产积极性

3.赫鲁晓夫认识到了“经济管理方面过分集中”的弊端,但他对“社会主义经济的性质是计划经济”坚信不疑。勃列日涅夫则重申“计划工作是社会主义条件下国民经济领导的中心环节和核心”。据此可知,苏联的改革( )

A.扩大了企业的自主权 B.打破原本的个人崇拜

C.受到传统模式的束缚 D.激化国内的社会矛盾

4.有学者形容某个苏联领导人“他是徘徊在新旧时代十字路口的一名代表人物,他的一只脚跨进了新时代,而另一只脚却由于历史的原因,仍然深陷在旧时代的泥淖之中而不能自拔”。这段材料反映的是( )

A.列宁主导实施了新经济政策 B.斯大林建立高度集中体制

C.赫鲁晓夫改革未突破旧体制 D.戈尔巴乔夫改革最终失败

5.1956~1965年,苏联“骨干”军事工业的数量增加了50%,其工人数的增加也超过了50%,按可比价格计算,其总产值增加了21倍。据此可知,这一时期苏联( )

A.经济改革取得了重大突破 B.经济比例失调状况并未改善

C.居民生活消费品日益丰富 D.迅速实现了社会主义工业化

6.1954~1956年,苏联各部和主管部门撤销了一半以上的处、司、局和总管理局,下放了1万多个企业,国家指令性指标减少52%左右,扩大了企业在计划、财务、劳动工资等方面的自主权。这些举措( )

A.加强了对企业的领导 B.建立了社会主义市场经济

C.提高了企业职工工资 D.调动了地方和企业积极性

7.在计划经济体制下,国家主要靠下达大量指令性指标来控制企业的生产经营活动。勃列日涅夫改革时,国家给企业下达的指标由八类二十多项减为六类九项。这表明勃列日涅夫的改革( )

A.突破了计划经济体制 B.扩大了企业的自主权

C.取得了巨大经济成效 D.导致了农业发展缓慢

8.1966年起,苏联开始实行“新经济体制改革”,到1970年,苏联社会生产总值年平均增长率为7.4%,工业生产总值年平均增长率为8.5%。“新经济体制改革”( )

A.是对斯大林模式的成功突破 B.影响了美苏之间的对抗形势

C.承认市场对经济的调节作用 D.解决了苏联经济剪刀差问题

9.下表是1951~1980年苏联国民收入年均增长率(单位:%),可知苏联经济体制改革( )

1951~1960年 1961~1970年 1971~1980年

10.25% 6.45% 4.95%

A.促进战后国民经济的恢复 B.没有突破旧体制的束缚

C.导致国民经济出现倒退局面 D.导致国民经济比例失调

10.阅读“苏联与美国部分工业产品产量比较”(美国数据为100%)。由此可推知,苏联( )

A.工业结构并未出现明显的优化 B.新科技革命蓬勃发展

C.戈尔巴乔夫改革一度成效显著 D.经济增长方式的调整

11.勃列日涅夫执政期间,苏联核武器的保有量占比从美国的80%变成了美国的1.82倍。同期苏联的经济指标逐年下滑,1975年苏联的国民生产总值仅为美国的40%,勃氏执政末期不足美国的30%。材料说明勃列日涅夫时期( )

A.军备竞赛导致经济负担的加重 B.苏联军事实力全面超越美国

C.经济改革取得了阶段性的成果 D.经济结构失衡问题得以解决

12.1988年,戈尔巴乔夫在总结前一阶段改革时指出,政治体制改革是改革不可逆转的重要保证,“目前的政治体制不能使我们预先防止最近几十年经济和社会生活中停滞现象的增多并且注定使当时进行的改革归于失败”。这表明戈尔巴乔夫( )

A.准备实施“加速发展战略” B.未敢突破斯大林模式

C.背离了科学社会主义道路 D.试图转变改革的重心

13.1989年苏联用于食品需求的补贴金在国家预算中占到支出部分的1/3;1990年,苏联国营店的鸡蛋便宜得几乎等于白送,但是要买到定额的十个鸡蛋,必须排队四五个小时。由此可知当时苏联( )

A.已基本解决消费品匮乏问题 B.经济领域改革取得一定成效

C.仍然未摆脱计划经济的束缚 D.没有注重工业对农业的反哺

14.1989年3月,匈牙利社会主义工人党中央宣布党的目标是建设符合匈牙利民族特点的民主社会主义,实行自由选举,建立多党制,向市场经济过渡,实行所有制改革。由此可知,匈牙利改革( )

A.利于国内政局的稳定 B.开始了东欧剧变的历史进程

C.迷失了社会主义方向 D.创造了社会主义建设新路径

15.1990年6月,在联邦德国同苏联领导人会晤中,联邦德国领导人果断决定大幅度限制本国的武装力量,答应苏联推动北约改变战略和结构,并向苏联提供120亿马克的无偿援助和总计100亿马克的无息和低息贷款。联邦德国此举旨在( )

A.消弭苏联的战略威慑 B.尽快实现国家统一

C.增强德国国际影响力 D.推动欧盟向东扩展

16.保罗·约翰逊在《现代:从1919到2000年的世界》中写道:“(20世纪)80年代,人类刮起了一场巨大的求变之风……80年代成为当代史的分界线。民主精神恢复了自信,开始广泛传播。”这场“求变之风”( )

A.是指东欧社会主义国家和苏联的改革 B.推动了美苏关系走向缓和

C.导致社会主义阵营瓦解 D.引发了思想领域的混乱

二、非选择题

17.阅读材料,完成下列要求。

材料 1953年,斯大林逝世,赫鲁晓夫上台。当时苏联的农业发展迟缓,粮食供应严重不足。赫鲁晓夫选择了农业作为改革的突破口,主要采取了如下措施:1953年、1954年和1955年的农业投资在国家整个投资中所占比重分别为15.5%、19.6%和23.5%:1959年与1952年相比,农产品平均价格提高了两倍:1954~1956年,苏联开垦了近3600万公顷荒地:允许庄员拥有自留地、种植果树、饲养牲畜。经过初步改革,苏联的农业形势有所好转,1955年起连续四年获得大丰收。这来之不易的转机助长了赫鲁晓夫的冒进思想,他提出要在几年内赶上美国人均畜产品产量这一不现实的目标。这一目标遭到苏联党内一些人和经济学家的反对,他却还是一意孤行。不顾具体气候、土壤条件,强求各地扩种玉米,胡乱指挥,反复折腾,苏联农业在1963年再度出现了危机。

(1)根据材料,概括赫鲁晓夫农业改革的主要措施。

(2)根据材料并结合所学知识,分析赫鲁晓夫改革失败的原因,并对其改革作出评价。

18.阅读下列材料,回答问题。

材料 1969年,联邦德国勃兰特政府上台之后,在外交方面进行革新,推行“新东方政策”,放弃使用武力,与西方合作和协调一致的同时,也要与东方达成谅解。这改变了以前政府要求“国家统一”的主张,承认两个德国的存在,但不是国际法意义上的两个独立的国家;特别强调民族统一,强调民族的概念和发展两德之间的“特殊关系”,通过两德人民互相接近,依靠共同的民族文化,民族情感来维系民族统一,最后实现国家统一。“新东方政策”开辟了联邦德国外交的新时代。虽然“新东方政策”面向的是整个东方,但鼓点子却是敲在两德关系上。20世纪70年代以后联邦德国政府凭借其强大的经济力量,向民主德国大力推行经济民族主义,两德之间的贸易作为内部贸易来处理,维护统一的德意志民族市场,把双方经济牢牢地捆绑在一起,这为德国重新统一奠定了坚实的基础。

——摘编自张才圣《从民族主义看二战后德国统一》

(1)根据材料并结合所学知识,概括勃兰特政府“新东方政策”的主要内容。

(2)根据材料并结合所学知识,简析二战后德国能够重新统一的原因。

答案

一、选择题

1.【答案】D

【解析】结合所学知识可知,不少地区尝试缩小集体农庄的规模,实行包产到组,领导人承认集体农庄的个体化有利于农牧业发展等,反映了苏联社会摆脱困境的愿望,D项正确;包产到组等做法并未改变苏联农业的社会主义性质,排除A项;20世纪四十年代,苏联出现的包产到组等尝试,并未打破斯大林模式的束缚,排除B项;1953年斯大林逝世以后,苏联的经济改革才拉开序幕,排除C项。故选D项。

2.【答案】C

【解析】根据材料可知,苏联赫鲁晓夫时期玉米种植面积大幅度增加。结合所学,苏联的玉米种植运动是依靠国家行政命令的计划经济体制而推动的,苏联不适应播种玉米,因此当时农业生产仍然受制于传统体制,C项正确;苏联的农业问题长期得不到解决,排除A项;苏联仍是集体农庄生产体制,排除B项;在集体农庄体制下,农民生产积极性不能充分调动,排除D项。故选C项。

3.【答案】C

【解析】据材料信息可知,赫鲁晓夫和勃列日涅夫都认为社会主义需要计划的方式进行调节,结合所学苏联经济建设的史实可知,这种观点不能打破斯大林体制的束缚,故苏联经济改革的失败主要在于僵化经济理论的束缚,C项正确;扩大企业的自主权不是材料的主旨,且材料中对勃列日涅夫的观点中没有体现这一点,排除A项;据材料信息可知,二者只是批判斯大林的经济政策,并未对领导人进行怀疑指责,排除B项;根据材料无法断定苏联的改革激化了国内的社会矛盾,排除D项。故选C项。

4.【答案】C

【解析】依据所学可知,赫鲁晓夫执政时期,对苏联农业、工业领域进行改革,在教条主义横行、思想僵化的时期,赫鲁晓夫的经济改革一定程度上冲破了传统观念的束缚,并取得了一定成效,但是赫鲁晓夫改革在理论上没有突破,只是在维持原有经济体制的基础上进行局部改革,造成了改革的失败,因此题干中“仍然深陷 在旧时代的泥潭中而不能自拔”指的是他未突破原有的经济发展模式,C项正确;列宁的新经济政策起到了缓解危机的作用,排除A项;斯大林不符合“他的一只脚跨进了新时代”,排除B项;戈尔巴乔夫不是第一个改革的,且他的改革导致苏联解体,不符合“仍然深陷在旧时代的泥淖之中而不能自拔”,排除D项。故选C项。

5.【答案】B

【解析】根据材料看出,1956~1965年,苏联“骨干”军事工业的数量、工人数的增加、总产值都呈现增长的趋势,表明苏联的重工业特别是军事工业进一步发展,经济比例失调状况并未改善,B项正确;1956~1965年,是赫鲁晓夫改革时期,其改革的重点是农业,经济改革没有取得重大突破,排除A项;材料反映军事工业进一步发展,与居民生活消费品日益丰富无关,排除C项;1937年苏联完成第二个五年计划,已经实现了工业化,排除D项。故选B项。

6.【答案】D

【解析】依据材料“撤销了一半以上的处、司、局和总管理局,下放了1万多个企业,国家指令性指标减少52%左右”,结合时间1954-1956年,可知赫鲁晓夫执政期间对苏联进行了改革,通过减少政府指令性指标,以及撤销一定的机构,一定程度上调动了地方和企业的积极性,D项正确;材料体现的是减少对企业的指导,排除A项;苏联并没有建立社会主义市场经济,排除B项;材料未涉及提高职工工资,排除C项。故选D项。

7.【答案】B

【解析】结合所学知识可知,在计划经济体制下,国家减少指令性指标,放松对企业生产经营活动的控制,表明勃列日涅夫的改革扩大了企业的自主权,B项正确;勃列日涅夫的改革并未突破计划经济体制,排除A项;材料不能说明勃列日涅夫改革取得了巨大经济成效,排除C项;国家减少对企业的指令性计划不会导致农业发展缓慢,排除D项。故选B项。

8.【答案】B

【解析】根据“到1970年,苏联社会生产总值年平均增长率为7.4%,工业生产总值年平均增长率为8.5%。”可得出苏联通过改革,增强了实力,因此使其在美苏争霸过程中处于优势,B项正确;并没有突破斯大林模式,排除A项;“新经济体制改革”并没有承认市场,排除C项;问题并没有解决,排除D项。故选B项。

9.【答案】B

【解析】根据材料可知苏联国民收入年均增长率呈下降趋势,说明经济体制改革未突破旧的体制束缚,B项正确;苏联国民经济在战后初期已经恢复,排除A项;经济增长率呈下降趋势,但仍呈正增长,排除C项;材料未体现国民经济比例关系,排除D项。故选B项。

10.【答案】A

【解析】根据数据信息,1960-1980年,苏联的石油、钢铁、生铁和化肥等重工业成就明显超过美国,说明这一时期苏联依然坚持优先发展重工业,A项正确;第三次科技革命主要存在于发达资本主义国家,排除B项;戈尔巴乔夫改革开始于1985年,排除C项;数据信息显示重工业比重依然过高,说明苏联经济增长方式并未发生明显变化,排除D项。故选A项。

11.【答案】A

【解析】勃列日涅夫执政时期,苏联的军事力量有所上升, 但是其经济指标逐渐下滑,这说明当时的苏联积极开展与美国的军备竞赛,最终导致当时的经济负担加重,A项正确;苏联核武器的保有量占据优势不等于当时苏联军事实力全面超越了美国,排除B项;通过材料可以看出,苏联当时的经济指标在不断下滑,说明经济改革最终失败,而且经济结构严重失衡,排除C、D项。故选A项。

12.【答案】D

【解析】根据材料“1988年”“总结前一阶段改革”“政治体制改革是改革不可逆转的重要保证”“不能使我们预先防止最近几十年经济和社会生活中停滞现象的增多”可知,当时经济改革出现困境,戈尔巴乔夫认为需要进行政治体制改革,否则改革就会失败,表明戈尔巴乔夫试图转变改革的重心,D项正确;1985年开始实施“加速发展战略”,与材料信息不符合,排除A项;根据材料“目前的政治体制不能使我们预先防止最近几十年经济和社会生活中停滞现象的增多”可知戈尔巴乔夫还是敢于突破原有体制的,排除B项;仅仅依据材料信息无法得出戈尔巴乔夫是否背离了科学社会主义道路,排除C项。故选D项。

13.【答案】C

【解析】根据材料“要买到定额的十个鸡蛋,必须排队四五个小时”可知,即使鸡蛋价格便宜,但也不能随便购买,而是有限制,反映了计划经济的束缚,说明这时期仍然未摆脱计划经济的束缚,C项正确;材料反映了购买鸡蛋的困难,说明并没有解决消费品匮乏问题,排除A项;材料内容主要体现了这时期仍有计划经济的束缚,没有强调经济改革成效,排除B项;工业对农业的影响在材料中没有显示,排除D项。故选C项。

14.【答案】C

【解析】依据材料“实行自由选举,建立多党制,向市场经济过渡,实行所有制改革”可以看出匈牙利改革偏离了社会主义方向,走上了资本主义的发展道路,C项正确;匈牙利改革不利于国内政局的稳定,排除A项;波兰是东欧第一个发生剧变的国家,因此“开启了”说法错误,排除B项;材料信息反映了匈牙利改革偏离了社会主义方向,并不是“创造了社会主义建设新路径”,排除D项。故选C项。

15.【答案】B

【解析】依据材料“联邦德国领导人果断决定大幅度限制本国的武装力量,答应苏联推动北约改变战略和结构,并向苏联提供120亿马克的无偿援助和总计100亿马克的无息和低息贷款”可知,联邦德国在国际事务中注重拉拢苏联。依据材料时间“1990年6月”并结合所学可知,当时处于东欧剧变时期,德国做法的主要目的是加快国家统一进程,B项正确;“消弭苏联的战略威慑”的说法不符合史实,排除A项;“增强德国国际影响力”不是根本目的,排除C项;欧盟产生是在1993年,1990年时欧美还没有产生,排除D项。故选B项。

16.【答案】A

【解析】依据材料“(20世纪)80年代,人类刮起了一场巨大的求变之风……80年代成为当代史的分界线”,“民主精神恢复了自信,开始广泛传播”,结合所学知识可知是东欧剧变,涉及东欧社会主义国家改革的失败,纷纷发生剧变,A项正确;材料涉及的是东欧剧变,未涉及美苏关系,排除B项;材料未涉及社会主义阵营的瓦解,排除C项;东欧剧变引发的是政治的变化,排除D项。故选A项。

二、非选择题

17.【答案】(1)措施:增加农业投资;提高农产品价格;开垦荒地;发展农副产业。

(2)原因:思想冒进,制定目标主观臆断,急于求成;不顾客观实际,违背经济规律;个人作风专断,一意孤行,胡乱指挥,反复折腾。

评价:

积极评价:一定程度上促进了农业发展,冲击了斯大林模式;开创了社会主义经济改革的先河。

消极评价:没有从根本上突破斯大林模式,改革最终失败。

【解析】(1)措施:根据材料“1953年、1954年和1955年的农业投资在国家整个投资中所占比重分别为15.5%、19.6%和23.5%”可分析出增加农业投资;根据材料“产品平均价格提高了两倍”可分析出提高农产品价格;根据材料“苏联开垦了近3600万公顷荒地:允许庄员拥有自留地、种植果树、饲养牲畜”可分析出开垦荒地;发展农副产业。

(2)原因:根据材料“赫鲁晓夫的冒进思想”可分析出思想冒进,制定目标主观臆断,急于求成;根据材料“提出要在几年内赶上美国人均畜产品产量这一不现实的目标。”可分析出不顾客观实际,违背经济规律;根据材料“这一目标遭到苏联党内一些人和经济学家的反对,他却还是一意孤行。不顾具体气候、土壤条件,强求各地扩种玉米,胡乱指挥,反复折腾,苏联农业在1963年再度出现了危机”可分析出个人作风专断,一意孤行,胡乱指挥,反复折腾。评价:从积极、消极两方面来评价赫鲁晓夫改革。积极评价:一定程度上促进了农业发展,冲击了斯大林模式;开创了社会主义经济改革的先河。消极评价:结合所学可知,赫鲁晓夫改革没有从根本上突破斯大林模式,改革最终失败。

18.【答案】(1)内容:加强与西方国家的合作;缓和与东方国家的关系;发展两德之间的特殊关系,维护民族统一。

(2)原因:20世纪80年代末,国际形势趋于缓和;两德政府的共同努力;民族主义的推动;两德之间拥有共同的历史和文化基础;两德之间经济联系日益密切。

【解析】(1)内容:由材料“1969年,联邦德国勃兰特政府上台之后,在外交方面进行革新,推行“新东方政策”,放弃使用武力,与西方合作和协调一致的同时,也要与东方达成谅解”得出,“新东方政策”的主要内容包括:加强与西方国家的合作,缓和与东方国家的关系;由材料“改变了以前政府要求‘国家统一’的主张,承认两个德国的存在,但不是国际法意义上的两个独立的国家;特别强调民族统一,强调民族的概念和发展两德之间的‘特殊关系’,通过两德人民互相接近,依靠共同的民族文化,民族情感来维系民族统一,最后实现国家统一”得出,“新东方政策”注重发展两德之间的特殊关系,维护民族统一。

(2)原因:由所学知识可知,二战后德国能够重新统一的原因包括:20世纪80年代末,美苏冷战的国际形势趋于缓和;两德政府的共同努力,民族主义的推动;由材料“20世纪70年代以后联邦德国政府凭借其强大的经济力量,向民主德国大力推行经济民族主义,两德之间的贸易作为内部贸易来处理,维护统一的德意志民族市场,把双方经济牢牢地捆绑在一起,这为德国重新统一奠定了坚实的基础”得出,两德之间经济联系日益密切,而且拥有共同的历史和文化基础。

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体