7.3 万有引力理论的成就 讲义 (表格式)高一下学期物理人教版(2019)必修第二册

文档属性

| 名称 | 7.3 万有引力理论的成就 讲义 (表格式)高一下学期物理人教版(2019)必修第二册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 715.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2023-04-05 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课题 高中物理必修2第六章 6.4万有引力理论的成就

单位 授课教师

教材版本 人教版 年级 高一 课型 新授课 计划课时 1课时

教学内容分析

本章前三节内容从行星的运动规律的认识到最终推导出了万有引力的表达式,本节是前三节“应用+检验”性的内容,是万有引力定律在实际中的具体应用,也是后续学习的基础,是本章的重点。通过本节课的学习,让学生感悟万有引力理论的应用思路,深刻体会科学定律对人类探索未知世界的作用,激起学生对科学探究的兴趣,培养学生热爱科学的情感。

学习者分析

学生通过前面三节的学习对天体的运动已经有了一定的认识,对万有引力的概念也已经比较熟悉,积累了一定的基础。学生要运用已有的概念和知识以及力和运动之间的关系,根据实际问题建立合理的物理模型,通过归纳总结、逻辑推理来解决问题。本节知识是在前面知识基础上的发散应用,教学中稍稍引导和启发,有意识的让学生进行小组交流和讨论和自学,学生完全能够理解并应用本节课的内容。

教学目标与核心素养

(一)教学目标(基础目标和发展目标) 1.了解万有引力定律在天文学上的重要应用。 2.会用万有引力定律计算天体质量。 2.理解并运用万有引力定律处理天体问题的思路和方法。 3.通过“称地球质量”“求太阳质量”的基本思路,培养学生归纳总结建立模型的能力与方法。 4.体会万有引力定律的科学成就以及在人类认识自然界奥秘中的巨大作用,让学生懂得理论来源于实践,反过来又可以指导实践的辩证唯物主义观点。 (二)核心素养 1.科学思维与创新:构建模型,敢于科学推理和科学论证。 2.物理观念及应用:让学生重新建构知识,重演重要物理规律的发现过程,培养学生敢于科学推理,让学生深刻理解物理规律、领悟规律发现过程中所用巧妙的方法,体验探索和发现的喜悦。 3.科学探究与交流:根据问题已有知识,寻找证据进行合理的解释。 4.科学态度和责任:激励、影响学生,让学生逐步形成科学态度和科学精神。

教学重点、难点

利用万有引力等于重力来计算天体的质量是本节的教学重点亦是难点,即要让学生知道行星绕太阳的运动的向心力是由万有引力提供的。并能够利用万有引力定律和圆周运动的规律来计算太阳的质量,再由此迁移发散到各中天体质量的计算。

教学方法

问题驱动法、小组合作互动探究法

教学资源

多媒体课件、学生学习学案

教学过程

教学内容 教师活动 预设学生活动 设计意图

引入新课 【创设情境】 1.展示两位科学家照片。 2.引导学生回顾两位科学家在天文学上的所做的贡献。 3.引发学生思考:(1)牛顿有没有测出两天体间的万有引力?(2)卡文迪许测出了万有引力常量,为什么称他是“能称出地球质量的人”? 学生带着问题思考、讨论、交流、发言。 1.牛顿:发现了万有引力定律,把地面上物体的运动规律和天体运动的规律统一了起来,对以后天文学的发展具有深远的影响。 2.测出了万有引力常量。 让学生带着问题复习巩固学生已有知识,回顾物理学史,激发兴趣。这几个问题的思考,让同学对本课的内容在整体上有一定的认识和了解,激发学生的学习兴趣。

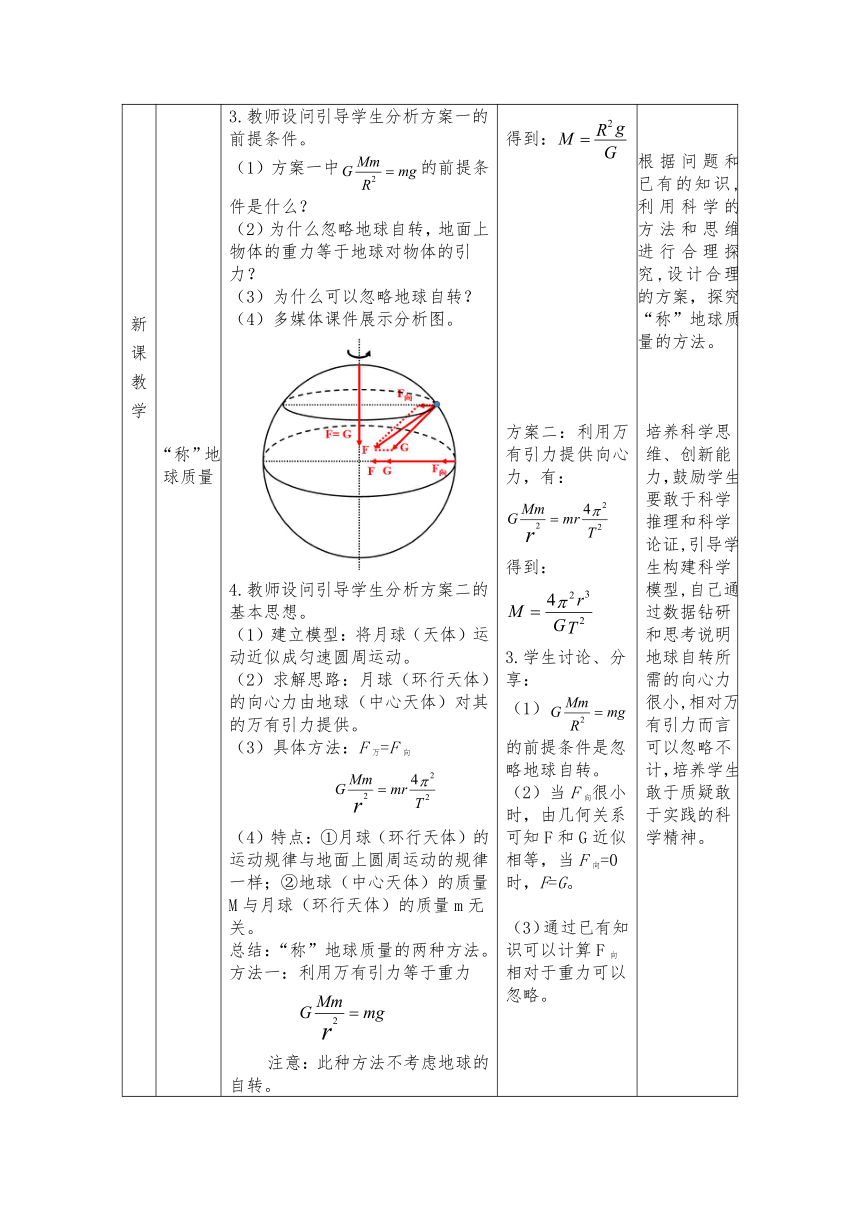

新课教学 新课教学 “称”地球质量 “称”地球质量 1.引发学生思考“称”地球质量的方法。 2.【探究思考】在牛顿时代,已经能够比较精确的测定:重力加速度、地球的半径、月球绕地球公转的轨道半径和周期,牛顿发现了万有引力定律,其表达式为,卡文迪许测出了万有引力常量,那我们是否可以根据已有的知识设计方案来“称”地球的质量? 3.教师设问引导学生分析方案一的前提条件。 (1)方案一中的前提条件是什么? (2)为什么忽略地球自转,地面上物体的重力等于地球对物体的引力? (3)为什么可以忽略地球自转? (4)多媒体课件展示分析图。 4.教师设问引导学生分析方案二的基本思想。 (1)建立模型:将月球(天体)运动近似成匀速圆周运动。 (2)求解思路:月球(环行天体)的向心力由地球(中心天体)对其的万有引力提供。 (3)具体方法:F万=F向 (4)特点:①月球(环行天体)的运动规律与地面上圆周运动的规律一样;②地球(中心天体)的质量M与月球(环行天体)的质量m无关。 总结:“称”地球质量的两种方法。 方法一:利用万有引力等于重力 注意:此种方法不考虑地球的自转。 方法二:利用万有引力提供向心力,即F万=F向: 注:此种方法只能求出中心天体的质量,而不能求出绕行天体的质量。 1.学生分组活动,设计方案求地球的质量。 2.学生展示“称”地球质量的方案。 方案一:地面上物体的重力等于地球对物体的引力,有: 得到: 方案二:利用万有引力提供向心力,有: 得到: 3.学生讨论、分享: (1)的前提条件是忽略地球自转。 (2)当F向很小时,由几何关系可知F和G近似相等,当F向=0时,F=G。 (3)通过已有知识可以计算F向相对于重力可以忽略。 4.学生重新建构知识,重演重要物理规律。 教会学生用探寻的眼光去学习,去追寻先人的伟大成就。 根据问题和已有的知识,利用科学的方法和思维进行合理探究,设计合理的方案,探究“称”地球质量的方法。 培养科学思维、创新能力,鼓励学生要敢于科学推理和科学论证,引导学生构建科学模型,自己通过数据钻研和思考说明地球自转所需的向心力很小,相对万有引力而言可以忽略不计,培养学生敢于质疑敢于实践的科学精神。

计算天体质量 拓展: 1.如何“称”月球的质量? 2.如何“称”太阳的质量? 3.如何计算任一天体的质量? 方法一:利用万有引力等于重力 注意:此种方法不考虑地球的自转。 方法二:利用万有引力提供向心力,即F万=F向: 注:此种方法只能求出中心天体的质量,而不能求出绕行天体的质量。 1.可以通过测月球表面的重力加速度,也可以找绕月球做圆周运动的卫星。 2.可以通过测太阳表面的重力加速度,也可以找绕太阳做圆周运动的行星。(此处教师引导到太阳测重力加速度目前不可行) 3.可以通过测天体表面的重力加速度,也可以找绕天体做圆周运动的环绕天体。 由浅入深,循序渐进的启发式教学,激活同学内在的求知欲,引导同学积极思考,让学生用已学的方法去解决万体,并自我总结归纳。

计算地球密度 问题:刚刚同学们在设计“称”地球质量的方案时,还有没有其它方案? 思考:有人说,可以用来“称”地球的质量,这种说法对吗? 引导学生分析此方案想法不错,但不可行。 再思考:是否可以反过来,求出地球质量,来求平均密度。如何求? 板书: 学生带着问题思考、讨论、交流、发言。总结得出求地球密度的方法:在天体质量M求出的情况下,只需再知道天体自身半径R,就可求出天体的体积,又 ,便可求出地球的平均密度,以此类推,可计算天体的平均密度。 努力创设问题情境,鼓励学生大胆质疑,积极参与课堂讨论。引出万有引力理论的另一成就。

发现未知天体 让带着以下问题阅读课本42页。 1.1781年发现的第七颗行星——天王星的运动轨道与实际观测的结果总有一些偏差,当时的人们提出了哪两种观点? 2.英国剑桥大学的学生亚当斯和法国年轻的天文学家勒维耶相信未知行星的存在,他们通过什么方法证实了海王星的确存在? 3.谁观测到了海王星? 总结研究物理问题的一般方法:提出(发现)问题,科学探究(理论推导、实验探究),科学验证(实验探究、理论推导),得出结论,解决问题。 学生阅读后完成问题。 拓展万有引力理论的成就,总结研究自然科学的一般方法。

航天事业 视频播放。(神州十号飞船搭载) 观看视频。 后续学习铺垫。

小结

求天体质量的方法 方法一:地面上物体的重力等于地球对物体的引力,有: 到: 方法二:利用万有引力提供向心力,即F万=F向,有: 可解出质量。

课后练习

完成课本P43“问题与练习”中的1,3两个小题

板书设计

6.4万有引力理论的成就 一、“称”地球的质量 方案一: 方案二: 二、发现未知天体

单位 授课教师

教材版本 人教版 年级 高一 课型 新授课 计划课时 1课时

教学内容分析

本章前三节内容从行星的运动规律的认识到最终推导出了万有引力的表达式,本节是前三节“应用+检验”性的内容,是万有引力定律在实际中的具体应用,也是后续学习的基础,是本章的重点。通过本节课的学习,让学生感悟万有引力理论的应用思路,深刻体会科学定律对人类探索未知世界的作用,激起学生对科学探究的兴趣,培养学生热爱科学的情感。

学习者分析

学生通过前面三节的学习对天体的运动已经有了一定的认识,对万有引力的概念也已经比较熟悉,积累了一定的基础。学生要运用已有的概念和知识以及力和运动之间的关系,根据实际问题建立合理的物理模型,通过归纳总结、逻辑推理来解决问题。本节知识是在前面知识基础上的发散应用,教学中稍稍引导和启发,有意识的让学生进行小组交流和讨论和自学,学生完全能够理解并应用本节课的内容。

教学目标与核心素养

(一)教学目标(基础目标和发展目标) 1.了解万有引力定律在天文学上的重要应用。 2.会用万有引力定律计算天体质量。 2.理解并运用万有引力定律处理天体问题的思路和方法。 3.通过“称地球质量”“求太阳质量”的基本思路,培养学生归纳总结建立模型的能力与方法。 4.体会万有引力定律的科学成就以及在人类认识自然界奥秘中的巨大作用,让学生懂得理论来源于实践,反过来又可以指导实践的辩证唯物主义观点。 (二)核心素养 1.科学思维与创新:构建模型,敢于科学推理和科学论证。 2.物理观念及应用:让学生重新建构知识,重演重要物理规律的发现过程,培养学生敢于科学推理,让学生深刻理解物理规律、领悟规律发现过程中所用巧妙的方法,体验探索和发现的喜悦。 3.科学探究与交流:根据问题已有知识,寻找证据进行合理的解释。 4.科学态度和责任:激励、影响学生,让学生逐步形成科学态度和科学精神。

教学重点、难点

利用万有引力等于重力来计算天体的质量是本节的教学重点亦是难点,即要让学生知道行星绕太阳的运动的向心力是由万有引力提供的。并能够利用万有引力定律和圆周运动的规律来计算太阳的质量,再由此迁移发散到各中天体质量的计算。

教学方法

问题驱动法、小组合作互动探究法

教学资源

多媒体课件、学生学习学案

教学过程

教学内容 教师活动 预设学生活动 设计意图

引入新课 【创设情境】 1.展示两位科学家照片。 2.引导学生回顾两位科学家在天文学上的所做的贡献。 3.引发学生思考:(1)牛顿有没有测出两天体间的万有引力?(2)卡文迪许测出了万有引力常量,为什么称他是“能称出地球质量的人”? 学生带着问题思考、讨论、交流、发言。 1.牛顿:发现了万有引力定律,把地面上物体的运动规律和天体运动的规律统一了起来,对以后天文学的发展具有深远的影响。 2.测出了万有引力常量。 让学生带着问题复习巩固学生已有知识,回顾物理学史,激发兴趣。这几个问题的思考,让同学对本课的内容在整体上有一定的认识和了解,激发学生的学习兴趣。

新课教学 新课教学 “称”地球质量 “称”地球质量 1.引发学生思考“称”地球质量的方法。 2.【探究思考】在牛顿时代,已经能够比较精确的测定:重力加速度、地球的半径、月球绕地球公转的轨道半径和周期,牛顿发现了万有引力定律,其表达式为,卡文迪许测出了万有引力常量,那我们是否可以根据已有的知识设计方案来“称”地球的质量? 3.教师设问引导学生分析方案一的前提条件。 (1)方案一中的前提条件是什么? (2)为什么忽略地球自转,地面上物体的重力等于地球对物体的引力? (3)为什么可以忽略地球自转? (4)多媒体课件展示分析图。 4.教师设问引导学生分析方案二的基本思想。 (1)建立模型:将月球(天体)运动近似成匀速圆周运动。 (2)求解思路:月球(环行天体)的向心力由地球(中心天体)对其的万有引力提供。 (3)具体方法:F万=F向 (4)特点:①月球(环行天体)的运动规律与地面上圆周运动的规律一样;②地球(中心天体)的质量M与月球(环行天体)的质量m无关。 总结:“称”地球质量的两种方法。 方法一:利用万有引力等于重力 注意:此种方法不考虑地球的自转。 方法二:利用万有引力提供向心力,即F万=F向: 注:此种方法只能求出中心天体的质量,而不能求出绕行天体的质量。 1.学生分组活动,设计方案求地球的质量。 2.学生展示“称”地球质量的方案。 方案一:地面上物体的重力等于地球对物体的引力,有: 得到: 方案二:利用万有引力提供向心力,有: 得到: 3.学生讨论、分享: (1)的前提条件是忽略地球自转。 (2)当F向很小时,由几何关系可知F和G近似相等,当F向=0时,F=G。 (3)通过已有知识可以计算F向相对于重力可以忽略。 4.学生重新建构知识,重演重要物理规律。 教会学生用探寻的眼光去学习,去追寻先人的伟大成就。 根据问题和已有的知识,利用科学的方法和思维进行合理探究,设计合理的方案,探究“称”地球质量的方法。 培养科学思维、创新能力,鼓励学生要敢于科学推理和科学论证,引导学生构建科学模型,自己通过数据钻研和思考说明地球自转所需的向心力很小,相对万有引力而言可以忽略不计,培养学生敢于质疑敢于实践的科学精神。

计算天体质量 拓展: 1.如何“称”月球的质量? 2.如何“称”太阳的质量? 3.如何计算任一天体的质量? 方法一:利用万有引力等于重力 注意:此种方法不考虑地球的自转。 方法二:利用万有引力提供向心力,即F万=F向: 注:此种方法只能求出中心天体的质量,而不能求出绕行天体的质量。 1.可以通过测月球表面的重力加速度,也可以找绕月球做圆周运动的卫星。 2.可以通过测太阳表面的重力加速度,也可以找绕太阳做圆周运动的行星。(此处教师引导到太阳测重力加速度目前不可行) 3.可以通过测天体表面的重力加速度,也可以找绕天体做圆周运动的环绕天体。 由浅入深,循序渐进的启发式教学,激活同学内在的求知欲,引导同学积极思考,让学生用已学的方法去解决万体,并自我总结归纳。

计算地球密度 问题:刚刚同学们在设计“称”地球质量的方案时,还有没有其它方案? 思考:有人说,可以用来“称”地球的质量,这种说法对吗? 引导学生分析此方案想法不错,但不可行。 再思考:是否可以反过来,求出地球质量,来求平均密度。如何求? 板书: 学生带着问题思考、讨论、交流、发言。总结得出求地球密度的方法:在天体质量M求出的情况下,只需再知道天体自身半径R,就可求出天体的体积,又 ,便可求出地球的平均密度,以此类推,可计算天体的平均密度。 努力创设问题情境,鼓励学生大胆质疑,积极参与课堂讨论。引出万有引力理论的另一成就。

发现未知天体 让带着以下问题阅读课本42页。 1.1781年发现的第七颗行星——天王星的运动轨道与实际观测的结果总有一些偏差,当时的人们提出了哪两种观点? 2.英国剑桥大学的学生亚当斯和法国年轻的天文学家勒维耶相信未知行星的存在,他们通过什么方法证实了海王星的确存在? 3.谁观测到了海王星? 总结研究物理问题的一般方法:提出(发现)问题,科学探究(理论推导、实验探究),科学验证(实验探究、理论推导),得出结论,解决问题。 学生阅读后完成问题。 拓展万有引力理论的成就,总结研究自然科学的一般方法。

航天事业 视频播放。(神州十号飞船搭载) 观看视频。 后续学习铺垫。

小结

求天体质量的方法 方法一:地面上物体的重力等于地球对物体的引力,有: 到: 方法二:利用万有引力提供向心力,即F万=F向,有: 可解出质量。

课后练习

完成课本P43“问题与练习”中的1,3两个小题

板书设计

6.4万有引力理论的成就 一、“称”地球的质量 方案一: 方案二: 二、发现未知天体