高考生物易失分题型及其解题技法指导:第3讲 长句表达题科学思维—表达合客观、合逻辑

文档属性

| 名称 | 高考生物易失分题型及其解题技法指导:第3讲 长句表达题科学思维—表达合客观、合逻辑 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 779.8KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2023-04-07 10:08:42 | ||

图片预览

文档简介

高考生物易失分题型及其解题技法指导

第3讲 长句表达题科学思维—表达合客观、合逻辑

非选择题中的长句表达类试题是近几年高考的热门题型。其常见的两种类型为原因类试题和依据类试题,原因类试题需要考生从事实出发,利用理性思维对原因进行合理推断;依据类试题常需要考生先做出判断,再给出判断的依据。这两类试题旨在考查核心素养中的科学思维和科学探究,答题时须以合客观和合逻辑为核心,进行逻辑、条理、严密作答。

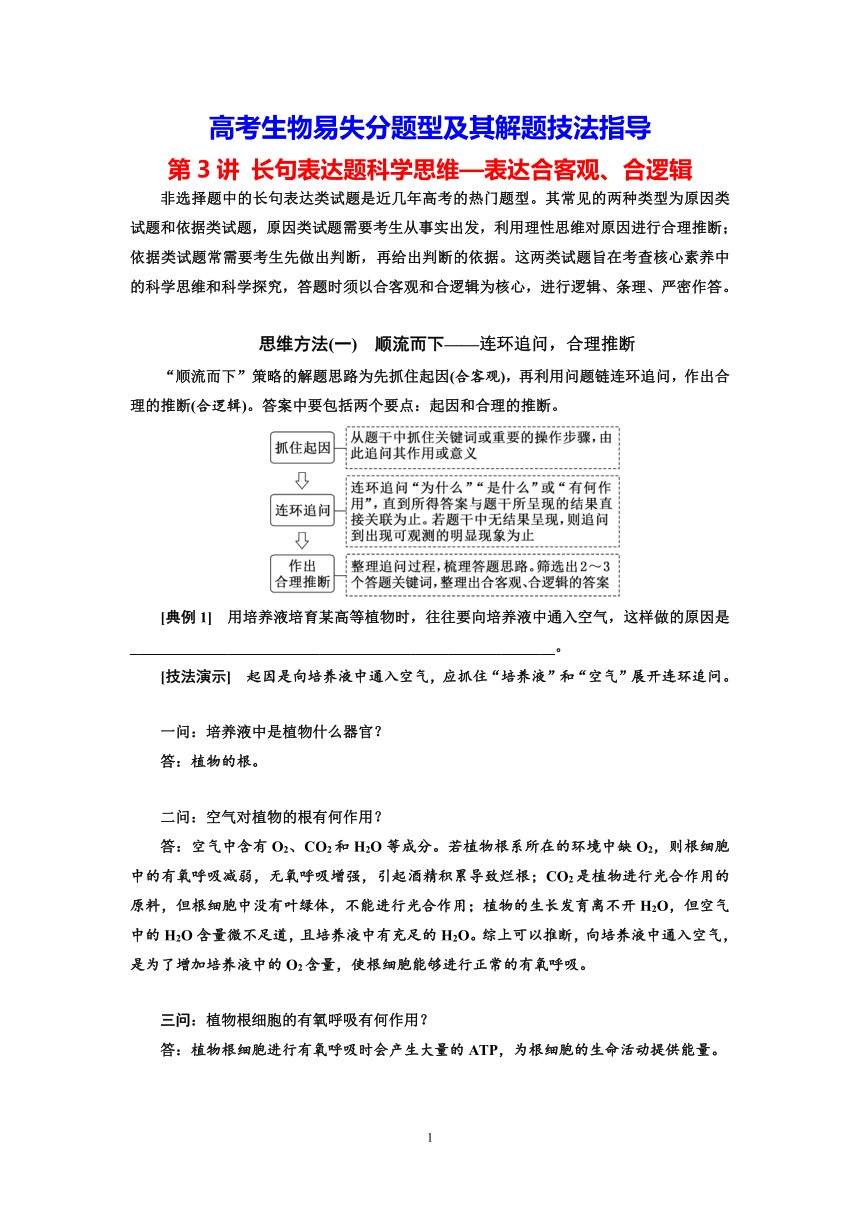

思维方法(一) 顺流而下——连环追问,合理推断

“顺流而下”策略的解题思路为先抓住起因(合客观),再利用问题链连环追问,作出合理的推断(合逻辑)。答案中要包括两个要点:起因和合理的推断。

[典例1] 用培养液培育某高等植物时,往往要向培养液中通入空气,这样做的原因是________________________________________________________。

[技法演示] 起因是向培养液中通入空气,应抓住“培养液”和“空气”展开连环追问。

一问:培养液中是植物什么器官?

答:植物的根。

二问:空气对植物的根有何作用?

答:空气中含有O2、CO2和H2O等成分。若植物根系所在的环境中缺O2,则根细胞中的有氧呼吸减弱,无氧呼吸增强,引起酒精积累导致烂根;CO2是植物进行光合作用的原料,但根细胞中没有叶绿体,不能进行光合作用;植物的生长发育离不开H2O,但空气中的H2O含量微不足道,且培养液中有充足的H2O。综上可以推断,向培养液中通入空气,是为了增加培养液中的O2含量,使根细胞能够进行正常的有氧呼吸。

三问:植物根细胞的有氧呼吸有何作用?

答:植物根细胞进行有氧呼吸时会产生大量的ATP,为根细胞的生命活动提供能量。

四问:植物根细胞产生的ATP可用于什么生理过程?

答:植物的根系会吸收所在环境中的水分子和无机盐离子。水分子通过被动运输进入根细胞,不需要消耗ATP,无机盐离子通过主动运输进入根细胞,需要消耗ATP。故植物根细胞产生的ATP为根细胞吸收无机盐离子提供能量。

[答题要点] 答题关键词为“有氧呼吸”和“吸收无机盐离子”。

[规范表达] 为根细胞的有氧呼吸提供O2,有利于根细胞合成ATP,为根细胞吸收无机盐离子提供能量

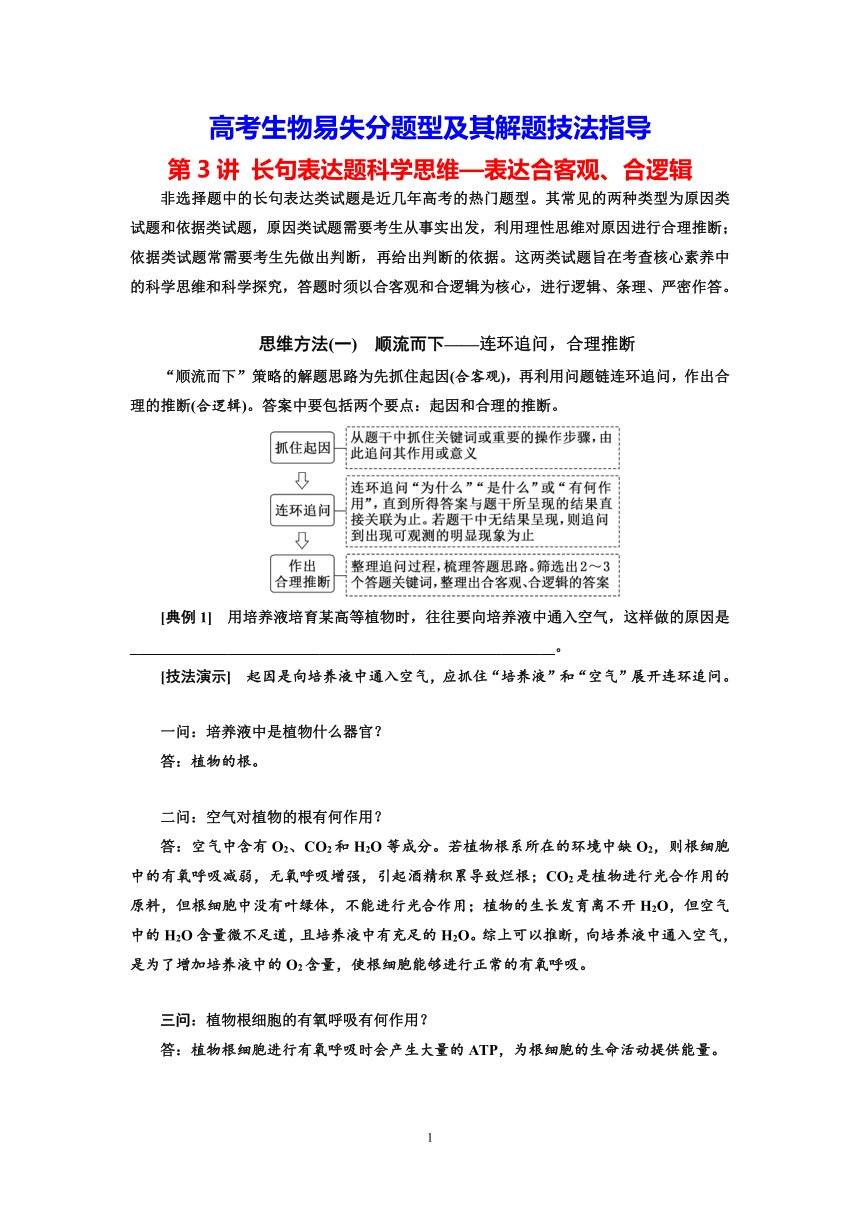

思维方法(二) 逆流而上——逆向思维,正向复盘

“逆流而上”策略的解题思路为先抓住结果(合客观),运用逆向思维,步步追问,再正向复盘(合逻辑),整理出答案。

[典例2] 退耕初期,物种多样性指数呈上升趋势;退耕后期,物种多样性指数下降,下降的原因是 。

[技法演示] 本题的结果是物种多样性指数下降,即物种数量减少,由此展开逆向追问。

一问:为什么物种数量减少?

答:退耕后期,物种较为丰富,不同物种间的相互作用更为显著,在不同类型的种间关系(如种间竞争、捕食)作用下,某些物种消失。

二问:什么样的种间关系会让某个物种消失?

答:群落中的种间关系有捕食、种间竞争、寄生和互利共生等。其中唯一能造成两个物种“你死我活”的种间关系是种间竞争。

三问:为什么退耕后期种间竞争加剧?

答:猜测是退耕后期出现了竞争力很强的优势物种。

[答题要点] 答题关键词为“优势物种”和“种间竞争”。

[规范表达] 具有生存优势的物种出现,使某些物种在种间竞争中被取代

思维方法(三) 构建模型——抓住联系,追问因果

将思维过程图示化、构建答题模型是解答原因类试题的有效方法。原因表述类问题在题干中往往隐含着答题的关键信息,如条件、结果等,需要回答的原因往往就是高中生物学中的一些重要生理过程,这几者之间的逻辑关系是某个条件下会出现某结果、某个条件下会引起某种重要的生理变化过程从而导致某个结果,这种重要的生理变化过程应该由题目中的条件和结果反推分析方向,即考查点。通过以上信息的梳理,构建出如图所示的解题逻辑模型。

依据上面模型,掌握以下解题步骤

第一步:明白要回答什么。首先认真读题,在读题、审题时可用笔画出问题,找出给定的条件(范围)、出现的结果(现象)。要回答的是在这个条件(范围)下,为什么会出现这样的结果(现象),即原因表述。

第二步:厘清“起因—经过—结果”的逻辑关系。

寻找条件(范围)与结果(现象)之间的联系,是这个条件(范围)引起了某个重要的生理变化过程,导致

这样的结果(现象)出现。要表述的“原因”就是这个重要的生理变化过程。

第三步:确定答案。先由结果(现象)反推出考查点,再结合条件(范围)限定的思考方向,明确应该从哪个角度分析具体的生理变化过程导致了这个结果(现象),最后在题干中或已学过的知识中获取答题需要的信息。题干中的信息往往包括图示和文字两类,将这些信息充分分析、整合应用于答题。

[典例3] 氢是一种清洁能源。莱茵衣藻能利用光能将H2O分解成[H](以NADPH形式存在)和O2,[H]可参与暗反应,低氧时叶绿体中的产氢酶活性提高,使[H]转变为氢气。

(1)产氢会导致莱茵衣藻生长不良,请从光合作用的物质转化角度分析其原因:________________________________________________________________________________________________________。

(2)在自然条件下,莱茵衣藻几乎不产氢的原因是________________________________

________________________________________________________________________,因此可通过筛选高耐氧产氢藻株以提高莱茵衣藻的产氢量。

[技法演示]

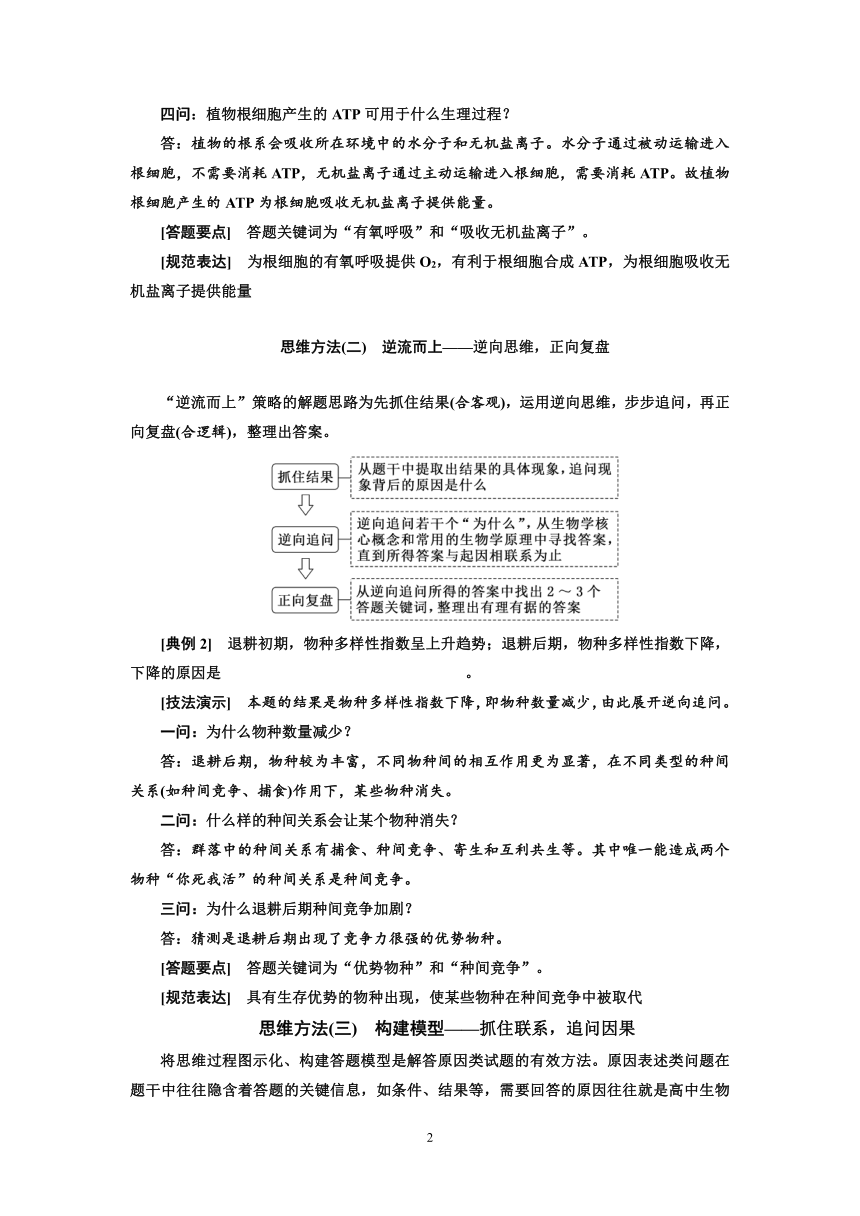

第(1)小题

思维建模

模型分析 第(1)小题,首先从问题中找到条件——“产氢”、结果——“莱茵衣藻生长不良”,然后分析条件与结果之间的联系,由于题目指定从“光合作用的物质转化角度”分析,正确的逻辑应该是“产氢会引起光合作用的什么物质转化,从而导致莱茵衣藻生长不良”。由条件和结果及题目限定的答题方向推测出考查点是“光合作用的物质转化与植物生长的关系”,于是明确了答题方向,最后从题目所给的文字“[H]可参与暗反应,低氧时叶绿体中的产氢酶活性提高,使[H]转变为氢气”中获取信息,得出结论

[规范表达] 产氢会使光反应产生的[H]不能用于暗反应,从而使光合作用合成有机物停止(减弱),最终导致植物生长不良

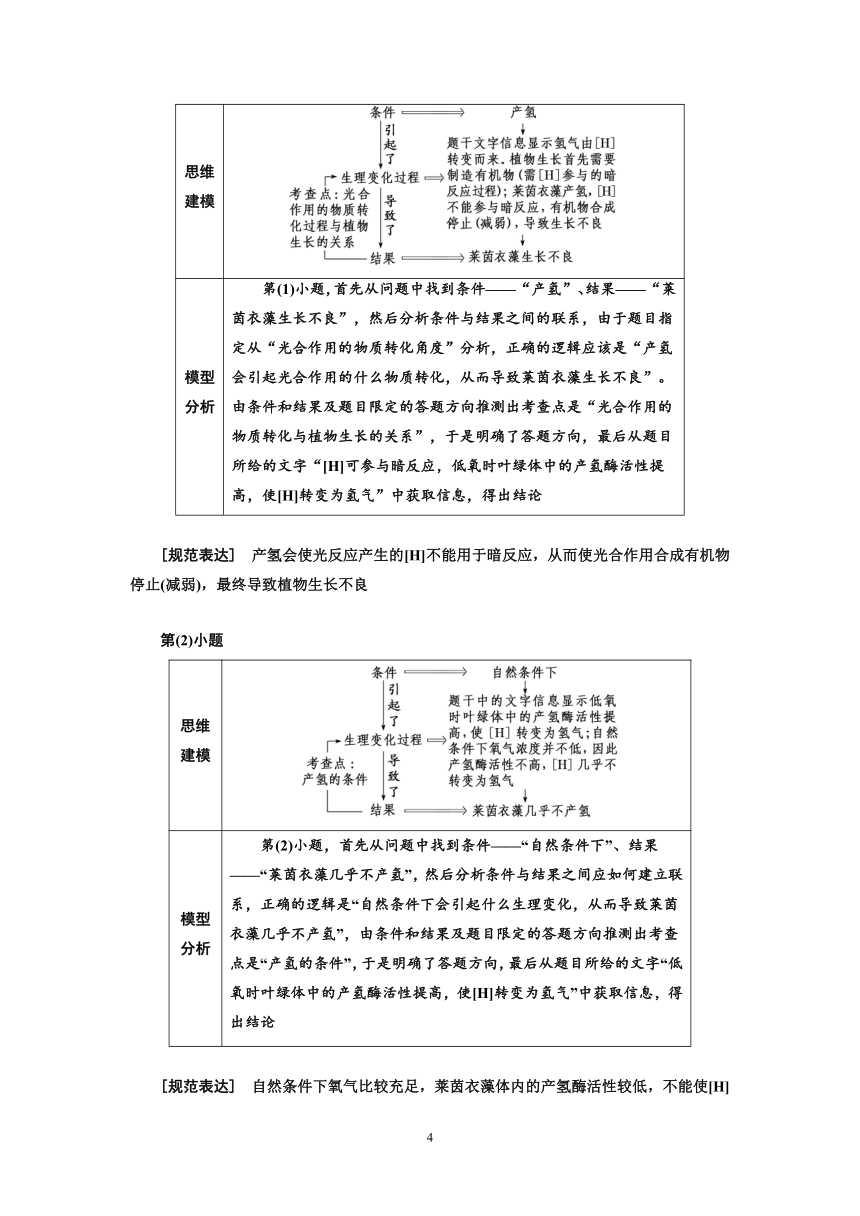

第(2)小题

思维建模

模型分析 第(2)小题,首先从问题中找到条件——“自然条件下”、结果——“莱茵衣藻几乎不产氢”,然后分析条件与结果之间应如何建立联系,正确的逻辑是“自然条件下会引起什么生理变化,从而导致莱茵衣藻几乎不产氢”,由条件和结果及题目限定的答题方向推测出考查点是“产氢的条件”,于是明确了答题方向,最后从题目所给的文字“低氧时叶绿体中的产氢酶活性提高,使[H]转变为氢气”中获取信息,得出结论

[规范表达] 自然条件下氧气比较充足,莱茵衣藻体内的产氢酶活性较低,不能使[H]转变为氢气

[长句表达题强化训练]

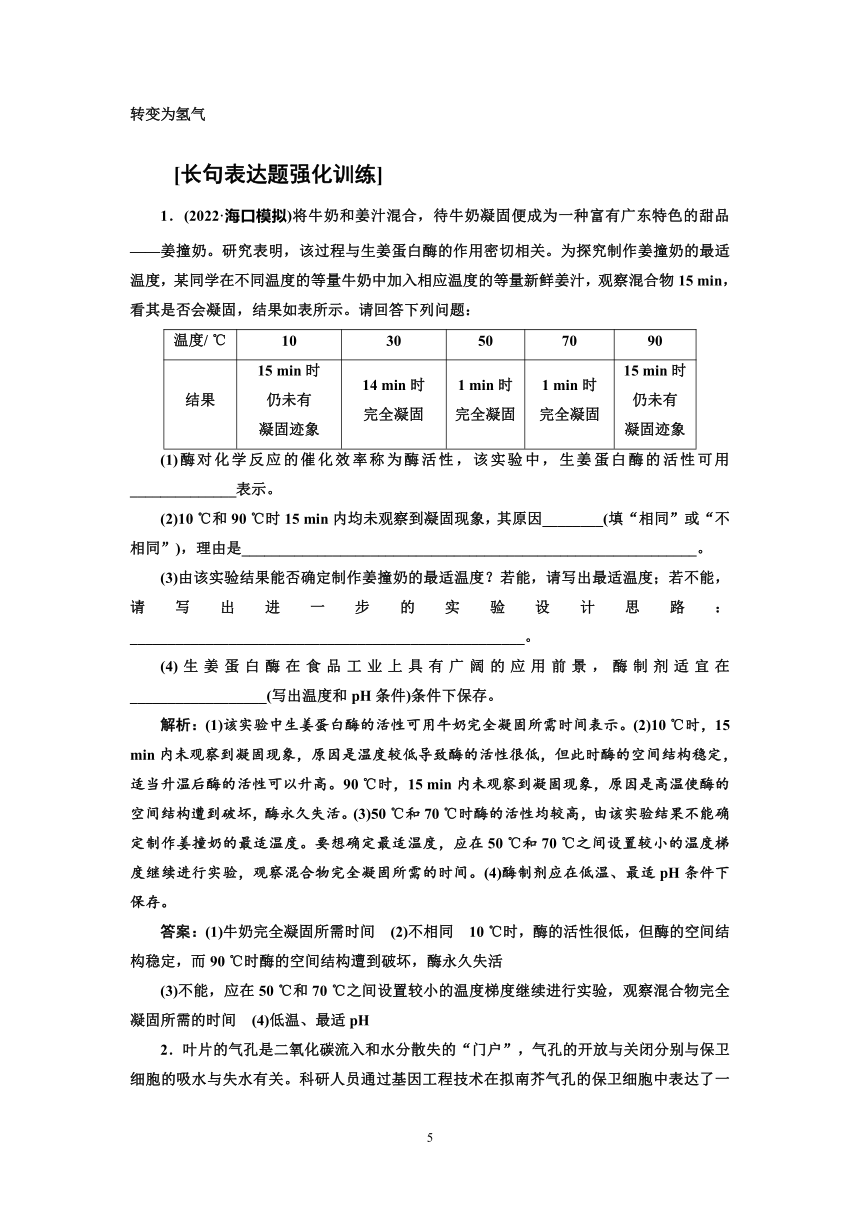

1.(2022·海口模拟)将牛奶和姜汁混合,待牛奶凝固便成为一种富有广东特色的甜品——姜撞奶。研究表明,该过程与生姜蛋白酶的作用密切相关。为探究制作姜撞奶的最适温度,某同学在不同温度的等量牛奶中加入相应温度的等量新鲜姜汁,观察混合物15 min,看其是否会凝固,结果如表所示。请回答下列问题:

温度/ ℃ 10 30 50 70 90

结果 15 min时 仍未有 凝固迹象 14 min时 完全凝固 1 min时 完全凝固 1 min时 完全凝固 15 min时 仍未有 凝固迹象

(1)酶对化学反应的催化效率称为酶活性,该实验中,生姜蛋白酶的活性可用______________表示。

(2)10 ℃和90 ℃时15 min内均未观察到凝固现象,其原因________(填“相同”或“不相同”),理由是____________________________________________________________。

(3)由该实验结果能否确定制作姜撞奶的最适温度?若能,请写出最适温度;若不能,请写出进一步的实验设计思路:____________________________________________________。

(4)生姜蛋白酶在食品工业上具有广阔的应用前景,酶制剂适宜在__________________(写出温度和pH条件)条件下保存。

解析:(1)该实验中生姜蛋白酶的活性可用牛奶完全凝固所需时间表示。(2)10 ℃时,15 min内未观察到凝固现象,原因是温度较低导致酶的活性很低,但此时酶的空间结构稳定,适当升温后酶的活性可以升高。90 ℃时,15 min内未观察到凝固现象,原因是高温使酶的空间结构遭到破坏,酶永久失活。(3)50 ℃和70 ℃时酶的活性均较高,由该实验结果不能确定制作姜撞奶的最适温度。要想确定最适温度,应在50 ℃和70 ℃之间设置较小的温度梯度继续进行实验,观察混合物完全凝固所需的时间。(4)酶制剂应在低温、最适pH条件下保存。

答案:(1)牛奶完全凝固所需时间 (2)不相同 10 ℃时,酶的活性很低,但酶的空间结构稳定,而90 ℃时酶的空间结构遭到破坏,酶永久失活

(3)不能,应在50 ℃和70 ℃之间设置较小的温度梯度继续进行实验,观察混合物完全凝固所需的时间 (4)低温、最适pH

2.叶片的气孔是二氧化碳流入和水分散失的“门户”,气孔的开放与关闭分别与保卫细胞的吸水与失水有关。科研人员通过基因工程技术在拟南芥气孔的保卫细胞中表达了一种K+通道蛋白——BLINK1,强光时气孔快速开启,如图1,弱光时气孔快速关闭;而野生拟南芥无BLINK1,气孔开闭较慢。图2表示拟南芥在连续光照和间隔光照——强光和弱光交替光照的实验结果。请回答下列问题:

(1)光合作用过程中,游离状态水的作用是______________________________________(答出2点)。

(2)由图1分析,转基因拟南芥保卫细胞吸收K+的方式为____________,推测其气孔快速开启的原因是________________________________________________________________。停止光照,短时间内叶肉细胞叶绿体中C3的含量会________。

(3)连续光照下,野生植株和转基因植株每升水可产生植物茎的干重无显著差异;但是在间隔光照下,转基因植株每升水可产生植物茎的干重大于野生植株,这是因为______________________________________________________________________,所以提供等质量的水可用于合成更多干物质。

解析:(1)细胞中的水以自由水和结合水的形式存在,光合作用过程中,游离状态水(自由水)的作用是作为光合作用的原料、相关代谢物质的良好溶剂。(2)K+通过K+通道(BLINK1)进入气孔细胞内,需要消耗能量,属于主动运输。由于K+通过K+通道(BLINK1)进入气孔细胞内,提高了胞内渗透压,保卫细胞吸水膨胀,气孔快速开启。由于光照突然停止,会使光反应停止,使光反应产物NADPH、ATP合成停止使其含量降低。暗反应C3的还原需要NADPH、ATP,由于NADPH、ATP含量下降,使C3的还原减少,又由于二氧化碳固定仍可继续进行,C3生成继续,所以C3含量有所增加。(3)据图2分析可知,在连续光照下,野生植株和含BLINK1植株的茎干重无显著性差异,因为连续光照下,野生植株和含BLINK1植株的气孔均开启,二氧化碳摄入量和水分散失量基本相当;间隔光照下,含BLINK1植株的茎干重大于野生植株,因为间隔光照下,强光时含BLINK1植株气孔能快速打开,加快二氧化碳摄入,弱光时气孔能快速关闭,减少水分蒸发量,所以提供等质量的水可用于合成更多干物质。

答案:(1)作为光合作用的原料、相关代谢物质的良好溶剂 (2)主动运输 主动运输使 K+迅速进入细胞,细胞液浓度升高,保卫细胞吸水,气孔快速打开 增加 (3)转基因植株在强光照时气孔快速打开,快速摄入CO2,而弱光照时气孔能快速关闭,减少水分蒸发

3.某种(2n=20)雌雄同株的植物,其籽粒的颜色受两对等位基因A、a和B、b控制。A基因存在时,能合成酶1;B基因存在时,酶2的合成受到抑制。籽粒颜色的转化关系为:

白色黄色紫色

研究发现纯合紫粒植株的花粉完全败育,不具有受精能力,其他类型的花粉正常。请回答下列问题:

(1)紫粒植株的基因型为______________,籽粒的性状说明基因与性状的关系是__________________________________________________________。

(2)基因型为AaBb的植株自交,子代性状分离比为9∶3∶4,说明两对等位基因的位置关系是位于__________(“同源”或“非同源”)染色体上。

(3)若纯合紫色植株和白色杂合植株间行种植得到F1,从F1中随机选取一粒种子,能否通过颜色直接判断其母本是白粒植株还是紫粒植株?______,原因是____________________

________________________________________________________________________________________________________________________。

(4)若该植株为玉米,黄色玉米AaBb因杂种优势产量高,现用纯合紫色玉米和纯合白色玉米作为亲本,长期获得所需性状。请写出相应的遗传图解。

解析:(1)紫色的植株基因型为A_bb,有AAbb和Aabb;籽粒的性状与酶有关,说明基因与性状的关系是基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状。(2)基因型为AaBb的植株自交,子代性状分离比为9∶3∶4,是9∶3∶3∶1的变形,说明两对等位基因独立遗传,其位置关系是位于非同源染色体上。(3)由于纯合紫粒植株花粉完全败育,因此紫粒植株上收获到的种子为杂交的结果,种子为黄粒或紫粒;白粒植株上收获到的种子为自交的结果,种子为白粒,故从F1中随机选取一粒种子,能通过颜色直接判断其母本是白粒植株还是紫粒植株。(4)分析题意可知,本实验目的是获得杂种AaBb,而亲本是纯合紫色玉米(AAbb)和纯合白色玉米(aaBB或aabb),故应选择AAbb和aaBB杂交来获得,相应的遗传图解见答案。

答案:(1)AAbb、Aabb 基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状 (2)非同源 (3)能 由于纯合紫粒植株花粉完全败育,因此紫粒植株上收获到的种子为杂交的结果,种子为黄粒或紫粒;白粒植株上收获到的种子为自交的结果,种子为白粒 (4)遗传图解:

4.(2022·青岛二模)人类耳蜗中的听毛细胞是一种终末分化细胞,与正常听力的维持关系密切。听毛细胞数量有限,受药物、长时间噪音等因素影响会死亡。听毛细胞顶部的纤毛位于蜗管的内淋巴液中,其余部分位于外淋巴液中,当声音传到耳蜗时,听毛细胞的纤毛发生偏转,纤毛顶端的K+通道开启,K+内流,听毛细胞兴奋,并传递给听神经细胞,过程如图1所示。请回答下列问题。

(1)声波振动引起听毛细胞顶部的纤毛弯曲,使阳离子通道开放,K+通过____________的方式由内淋巴液进入听毛细胞,发生的信号转换情况为____________________________,产生的兴奋经传导进一步触发听毛细胞底部的Ca2+内流。

(2)听毛细胞属于反射弧中的________,蜗管内淋巴液维持高K+状态的意义是________________。

(3)临床治疗发现,博来霉素、甲氨蝶呤氮芥等耳毒性药物,可能导致耳蜗中毒引起感音神经性听力损失(SNHL),试分析耳蜗中毒导致机体出现该现象的机理是______________________________________________________________________________________________。个别学会语言前就发生SNHL的患者在植入人工耳蜗后,仍然出现了理解障碍(只能听到声音,而不能听懂语言),出现这种现象的原因是该患者的__________________________________未正常发育导致不能听懂语言。

(4)目前,免疫治疗是一种治疗癌症的新兴方法,可通过激活机体的细胞免疫杀灭肿瘤细胞,但对内淋巴囊肿瘤的治疗效果不佳。研究发现,这类患者癌细胞生活的微环境中存在高浓度乳酸,为研究乳酸浓度与疗效之间的关系,研究人员进行了相关实验,结果如图2。

(注:Treg细胞能抑制T细胞增殖和细胞因子的分泌,进而抑制机体免疫,细胞分裂指数越高表示增殖越旺盛)

结合上述信息,试分析免疫治疗对内淋巴囊肿瘤患者疗效不佳的原因是__________________________________________________________________________________________________________。

解析:(1)声波振动引起听毛细胞顶部的纤毛弯曲,使阳离子通道开放,根据K+通过K+通道顺浓度梯度转运可知,K+通过协助扩散的方式由内淋巴液进入听毛细胞,发生膜电位的改变,产生兴奋,即发生的信号转换情况为由声音信号转换为电信号,产生的兴奋经传导进一步触发听毛细胞底部的 Ca2+内流。(2)听毛细胞属于反射弧中的感受器,蜗管内淋巴液维持高 K+状态的意义是维持细胞内外的K+浓度差处于较高水平,利于K+通过协助扩散进入听毛细胞,从而有利于听毛细胞产生兴奋,形成听觉。(3)临床治疗发现,博来霉素、甲氨蝶呤氮芥等耳毒性药物,可能导致耳蜗中毒引起感音神经性听力损失(SNHL),题中显示,听毛细胞数量有限,受药物、长时间噪音等因素影响会死亡,据此可推测耳蜗中毒应该是耳毒性药物导致听毛细胞损伤或死亡,进而导致传导至大脑皮层的神经冲动减少,造成听力损伤。个别学会语言前就发生 SNHL的患者在植入人工耳蜗后,仍然出现了理解障碍,即不能听懂语言,出现这种现象的原因是该患者的听觉语言中枢(或大脑皮层言语区H区)未正常发育导致的。(4)实验数据显示,随着乳酸浓度的上升,细胞毒性T细胞的分裂指数下降,且细胞毒性T细胞是杀灭肿瘤细胞的关键细胞,同时随着乳酸浓度的上升,Treg细胞分裂指数有上升的趋势,而该细胞能抑制 T 细胞增殖和细胞因子的分泌,进而抑制机体的细胞免疫,因此免疫疗法对内淋巴囊肿瘤的治疗效果不佳。

答案:(1)协助扩散 由声音信号转换为电信号 (2)感受器 有利于听毛细胞产生兴奋 (3)耳毒性药物会导致听毛细胞损伤或死亡,进而导致传导至大脑皮层的神经冲动减少,造成听力损伤 听觉语言中枢(或大脑皮层言语区H区) (4)高浓度乳酸抑制细胞毒性T细胞的增殖,并促进Treg细胞的增殖,增殖的Treg细胞也会抑制细胞毒性T细胞的增殖,导致机体细胞免疫功能下降

5.(2022·威海二模)城市中的生活污水、工业废水大量排入河流,会造成河流污染。某小组利用人工浮床技术对河流中水质净化分析,实验装置如图。

(1)图中植物的作用是___________________________________________________。

若是生活污水中的N、P污染,该植物采收后可以直接用作饲料,若是工业废水中的金属污染,则可干燥处理后用来提取铜、锌、汞等金属。

(2)此案例属生态工程的实例,它遵循的生态工程原理是________(写出一个即可)。

(3)该小组利用人工浮床开展了“菰(茭白)和菖蒲对生活污水净化效果”的研究,请你写出该实验装置每组应采取的处理措施:____________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________。

为了避免实验误差,你认为每个实验装置中的植物株数应____________。

(4)该工程能有效防止“水华”发生,提高水体的透明度。其原因是______________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________。

(5)该小组实验结果如表,从此表中看出,该小组研究的因变量为_________________

________________________________________________________________________,

你能从表中得出的结论是__________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________。

污水中TN、TP去除率的比较/%

处理 总氮(TN) 总磷(TP)

对照 42.6 38.8

菰 92.8 83.3

菖蒲 92.7 94.3

混合 94.9 84.7

解析:(1)据题意可知,人工浮床能净化河水,主要是其中的植物能吸收矿质元素。(2)因为河流流经城镇,所以此案例是城市环境生态工程的实例,遵循生态工程的自生、循环、协调等多个原理。(3)该小组利用人工浮床开展了“菰(茭白)和菖蒲对生活污水净化效果”的研究,自变量是种植的植物种类,因变量是污水中的N、P含量。对实验装置处理应分为四组,第一组为空白对照组、第二组为菰(茭白)种植组、第三组为菖蒲种植组、第四组为菰(茭白)和菖蒲混合种植组。观察各组污水中的N、P含量,从而探究出净化效果。(4)“水华”现象发生的主要原因是河流中的藻类植物大量繁殖,而藻类植物大量繁殖与水体中N、P等元素含量高及光合作用强直接相关。(5)根据表中数据可看出,污水中N、P含量的变化是实验的因变量,且对照组的N、P去除率最低。从表中得出的结论是两种植物不论单独种植还是等量混合种植,净化效果均明显高于对照组。

答案:(1)吸收水中的化学元素 (2)自生(或循环或协调) (3)一组只栽菰(茭白);一组只栽菖蒲;一组混栽等量的菰(茭白)和菖蒲;一组空白对照(不栽植物) 相等且多株 (4)一方面浮床植物在生长过程中能利用水中的N、P污染物,减少藻类生长所需的无机盐;另一方面又能通过遮光作用来抑制水体中藻类的生长繁殖 (5)污水中N、P含量的变化 两种植物不论单独种植还是等量混合种植净化效果均明显高于对照组(或菖蒲对总磷的去除效果明显高于菰和菖蒲混合种植,合理即可)

第3讲 长句表达题科学思维—表达合客观、合逻辑

非选择题中的长句表达类试题是近几年高考的热门题型。其常见的两种类型为原因类试题和依据类试题,原因类试题需要考生从事实出发,利用理性思维对原因进行合理推断;依据类试题常需要考生先做出判断,再给出判断的依据。这两类试题旨在考查核心素养中的科学思维和科学探究,答题时须以合客观和合逻辑为核心,进行逻辑、条理、严密作答。

思维方法(一) 顺流而下——连环追问,合理推断

“顺流而下”策略的解题思路为先抓住起因(合客观),再利用问题链连环追问,作出合理的推断(合逻辑)。答案中要包括两个要点:起因和合理的推断。

[典例1] 用培养液培育某高等植物时,往往要向培养液中通入空气,这样做的原因是________________________________________________________。

[技法演示] 起因是向培养液中通入空气,应抓住“培养液”和“空气”展开连环追问。

一问:培养液中是植物什么器官?

答:植物的根。

二问:空气对植物的根有何作用?

答:空气中含有O2、CO2和H2O等成分。若植物根系所在的环境中缺O2,则根细胞中的有氧呼吸减弱,无氧呼吸增强,引起酒精积累导致烂根;CO2是植物进行光合作用的原料,但根细胞中没有叶绿体,不能进行光合作用;植物的生长发育离不开H2O,但空气中的H2O含量微不足道,且培养液中有充足的H2O。综上可以推断,向培养液中通入空气,是为了增加培养液中的O2含量,使根细胞能够进行正常的有氧呼吸。

三问:植物根细胞的有氧呼吸有何作用?

答:植物根细胞进行有氧呼吸时会产生大量的ATP,为根细胞的生命活动提供能量。

四问:植物根细胞产生的ATP可用于什么生理过程?

答:植物的根系会吸收所在环境中的水分子和无机盐离子。水分子通过被动运输进入根细胞,不需要消耗ATP,无机盐离子通过主动运输进入根细胞,需要消耗ATP。故植物根细胞产生的ATP为根细胞吸收无机盐离子提供能量。

[答题要点] 答题关键词为“有氧呼吸”和“吸收无机盐离子”。

[规范表达] 为根细胞的有氧呼吸提供O2,有利于根细胞合成ATP,为根细胞吸收无机盐离子提供能量

思维方法(二) 逆流而上——逆向思维,正向复盘

“逆流而上”策略的解题思路为先抓住结果(合客观),运用逆向思维,步步追问,再正向复盘(合逻辑),整理出答案。

[典例2] 退耕初期,物种多样性指数呈上升趋势;退耕后期,物种多样性指数下降,下降的原因是 。

[技法演示] 本题的结果是物种多样性指数下降,即物种数量减少,由此展开逆向追问。

一问:为什么物种数量减少?

答:退耕后期,物种较为丰富,不同物种间的相互作用更为显著,在不同类型的种间关系(如种间竞争、捕食)作用下,某些物种消失。

二问:什么样的种间关系会让某个物种消失?

答:群落中的种间关系有捕食、种间竞争、寄生和互利共生等。其中唯一能造成两个物种“你死我活”的种间关系是种间竞争。

三问:为什么退耕后期种间竞争加剧?

答:猜测是退耕后期出现了竞争力很强的优势物种。

[答题要点] 答题关键词为“优势物种”和“种间竞争”。

[规范表达] 具有生存优势的物种出现,使某些物种在种间竞争中被取代

思维方法(三) 构建模型——抓住联系,追问因果

将思维过程图示化、构建答题模型是解答原因类试题的有效方法。原因表述类问题在题干中往往隐含着答题的关键信息,如条件、结果等,需要回答的原因往往就是高中生物学中的一些重要生理过程,这几者之间的逻辑关系是某个条件下会出现某结果、某个条件下会引起某种重要的生理变化过程从而导致某个结果,这种重要的生理变化过程应该由题目中的条件和结果反推分析方向,即考查点。通过以上信息的梳理,构建出如图所示的解题逻辑模型。

依据上面模型,掌握以下解题步骤

第一步:明白要回答什么。首先认真读题,在读题、审题时可用笔画出问题,找出给定的条件(范围)、出现的结果(现象)。要回答的是在这个条件(范围)下,为什么会出现这样的结果(现象),即原因表述。

第二步:厘清“起因—经过—结果”的逻辑关系。

寻找条件(范围)与结果(现象)之间的联系,是这个条件(范围)引起了某个重要的生理变化过程,导致

这样的结果(现象)出现。要表述的“原因”就是这个重要的生理变化过程。

第三步:确定答案。先由结果(现象)反推出考查点,再结合条件(范围)限定的思考方向,明确应该从哪个角度分析具体的生理变化过程导致了这个结果(现象),最后在题干中或已学过的知识中获取答题需要的信息。题干中的信息往往包括图示和文字两类,将这些信息充分分析、整合应用于答题。

[典例3] 氢是一种清洁能源。莱茵衣藻能利用光能将H2O分解成[H](以NADPH形式存在)和O2,[H]可参与暗反应,低氧时叶绿体中的产氢酶活性提高,使[H]转变为氢气。

(1)产氢会导致莱茵衣藻生长不良,请从光合作用的物质转化角度分析其原因:________________________________________________________________________________________________________。

(2)在自然条件下,莱茵衣藻几乎不产氢的原因是________________________________

________________________________________________________________________,因此可通过筛选高耐氧产氢藻株以提高莱茵衣藻的产氢量。

[技法演示]

第(1)小题

思维建模

模型分析 第(1)小题,首先从问题中找到条件——“产氢”、结果——“莱茵衣藻生长不良”,然后分析条件与结果之间的联系,由于题目指定从“光合作用的物质转化角度”分析,正确的逻辑应该是“产氢会引起光合作用的什么物质转化,从而导致莱茵衣藻生长不良”。由条件和结果及题目限定的答题方向推测出考查点是“光合作用的物质转化与植物生长的关系”,于是明确了答题方向,最后从题目所给的文字“[H]可参与暗反应,低氧时叶绿体中的产氢酶活性提高,使[H]转变为氢气”中获取信息,得出结论

[规范表达] 产氢会使光反应产生的[H]不能用于暗反应,从而使光合作用合成有机物停止(减弱),最终导致植物生长不良

第(2)小题

思维建模

模型分析 第(2)小题,首先从问题中找到条件——“自然条件下”、结果——“莱茵衣藻几乎不产氢”,然后分析条件与结果之间应如何建立联系,正确的逻辑是“自然条件下会引起什么生理变化,从而导致莱茵衣藻几乎不产氢”,由条件和结果及题目限定的答题方向推测出考查点是“产氢的条件”,于是明确了答题方向,最后从题目所给的文字“低氧时叶绿体中的产氢酶活性提高,使[H]转变为氢气”中获取信息,得出结论

[规范表达] 自然条件下氧气比较充足,莱茵衣藻体内的产氢酶活性较低,不能使[H]转变为氢气

[长句表达题强化训练]

1.(2022·海口模拟)将牛奶和姜汁混合,待牛奶凝固便成为一种富有广东特色的甜品——姜撞奶。研究表明,该过程与生姜蛋白酶的作用密切相关。为探究制作姜撞奶的最适温度,某同学在不同温度的等量牛奶中加入相应温度的等量新鲜姜汁,观察混合物15 min,看其是否会凝固,结果如表所示。请回答下列问题:

温度/ ℃ 10 30 50 70 90

结果 15 min时 仍未有 凝固迹象 14 min时 完全凝固 1 min时 完全凝固 1 min时 完全凝固 15 min时 仍未有 凝固迹象

(1)酶对化学反应的催化效率称为酶活性,该实验中,生姜蛋白酶的活性可用______________表示。

(2)10 ℃和90 ℃时15 min内均未观察到凝固现象,其原因________(填“相同”或“不相同”),理由是____________________________________________________________。

(3)由该实验结果能否确定制作姜撞奶的最适温度?若能,请写出最适温度;若不能,请写出进一步的实验设计思路:____________________________________________________。

(4)生姜蛋白酶在食品工业上具有广阔的应用前景,酶制剂适宜在__________________(写出温度和pH条件)条件下保存。

解析:(1)该实验中生姜蛋白酶的活性可用牛奶完全凝固所需时间表示。(2)10 ℃时,15 min内未观察到凝固现象,原因是温度较低导致酶的活性很低,但此时酶的空间结构稳定,适当升温后酶的活性可以升高。90 ℃时,15 min内未观察到凝固现象,原因是高温使酶的空间结构遭到破坏,酶永久失活。(3)50 ℃和70 ℃时酶的活性均较高,由该实验结果不能确定制作姜撞奶的最适温度。要想确定最适温度,应在50 ℃和70 ℃之间设置较小的温度梯度继续进行实验,观察混合物完全凝固所需的时间。(4)酶制剂应在低温、最适pH条件下保存。

答案:(1)牛奶完全凝固所需时间 (2)不相同 10 ℃时,酶的活性很低,但酶的空间结构稳定,而90 ℃时酶的空间结构遭到破坏,酶永久失活

(3)不能,应在50 ℃和70 ℃之间设置较小的温度梯度继续进行实验,观察混合物完全凝固所需的时间 (4)低温、最适pH

2.叶片的气孔是二氧化碳流入和水分散失的“门户”,气孔的开放与关闭分别与保卫细胞的吸水与失水有关。科研人员通过基因工程技术在拟南芥气孔的保卫细胞中表达了一种K+通道蛋白——BLINK1,强光时气孔快速开启,如图1,弱光时气孔快速关闭;而野生拟南芥无BLINK1,气孔开闭较慢。图2表示拟南芥在连续光照和间隔光照——强光和弱光交替光照的实验结果。请回答下列问题:

(1)光合作用过程中,游离状态水的作用是______________________________________(答出2点)。

(2)由图1分析,转基因拟南芥保卫细胞吸收K+的方式为____________,推测其气孔快速开启的原因是________________________________________________________________。停止光照,短时间内叶肉细胞叶绿体中C3的含量会________。

(3)连续光照下,野生植株和转基因植株每升水可产生植物茎的干重无显著差异;但是在间隔光照下,转基因植株每升水可产生植物茎的干重大于野生植株,这是因为______________________________________________________________________,所以提供等质量的水可用于合成更多干物质。

解析:(1)细胞中的水以自由水和结合水的形式存在,光合作用过程中,游离状态水(自由水)的作用是作为光合作用的原料、相关代谢物质的良好溶剂。(2)K+通过K+通道(BLINK1)进入气孔细胞内,需要消耗能量,属于主动运输。由于K+通过K+通道(BLINK1)进入气孔细胞内,提高了胞内渗透压,保卫细胞吸水膨胀,气孔快速开启。由于光照突然停止,会使光反应停止,使光反应产物NADPH、ATP合成停止使其含量降低。暗反应C3的还原需要NADPH、ATP,由于NADPH、ATP含量下降,使C3的还原减少,又由于二氧化碳固定仍可继续进行,C3生成继续,所以C3含量有所增加。(3)据图2分析可知,在连续光照下,野生植株和含BLINK1植株的茎干重无显著性差异,因为连续光照下,野生植株和含BLINK1植株的气孔均开启,二氧化碳摄入量和水分散失量基本相当;间隔光照下,含BLINK1植株的茎干重大于野生植株,因为间隔光照下,强光时含BLINK1植株气孔能快速打开,加快二氧化碳摄入,弱光时气孔能快速关闭,减少水分蒸发量,所以提供等质量的水可用于合成更多干物质。

答案:(1)作为光合作用的原料、相关代谢物质的良好溶剂 (2)主动运输 主动运输使 K+迅速进入细胞,细胞液浓度升高,保卫细胞吸水,气孔快速打开 增加 (3)转基因植株在强光照时气孔快速打开,快速摄入CO2,而弱光照时气孔能快速关闭,减少水分蒸发

3.某种(2n=20)雌雄同株的植物,其籽粒的颜色受两对等位基因A、a和B、b控制。A基因存在时,能合成酶1;B基因存在时,酶2的合成受到抑制。籽粒颜色的转化关系为:

白色黄色紫色

研究发现纯合紫粒植株的花粉完全败育,不具有受精能力,其他类型的花粉正常。请回答下列问题:

(1)紫粒植株的基因型为______________,籽粒的性状说明基因与性状的关系是__________________________________________________________。

(2)基因型为AaBb的植株自交,子代性状分离比为9∶3∶4,说明两对等位基因的位置关系是位于__________(“同源”或“非同源”)染色体上。

(3)若纯合紫色植株和白色杂合植株间行种植得到F1,从F1中随机选取一粒种子,能否通过颜色直接判断其母本是白粒植株还是紫粒植株?______,原因是____________________

________________________________________________________________________________________________________________________。

(4)若该植株为玉米,黄色玉米AaBb因杂种优势产量高,现用纯合紫色玉米和纯合白色玉米作为亲本,长期获得所需性状。请写出相应的遗传图解。

解析:(1)紫色的植株基因型为A_bb,有AAbb和Aabb;籽粒的性状与酶有关,说明基因与性状的关系是基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状。(2)基因型为AaBb的植株自交,子代性状分离比为9∶3∶4,是9∶3∶3∶1的变形,说明两对等位基因独立遗传,其位置关系是位于非同源染色体上。(3)由于纯合紫粒植株花粉完全败育,因此紫粒植株上收获到的种子为杂交的结果,种子为黄粒或紫粒;白粒植株上收获到的种子为自交的结果,种子为白粒,故从F1中随机选取一粒种子,能通过颜色直接判断其母本是白粒植株还是紫粒植株。(4)分析题意可知,本实验目的是获得杂种AaBb,而亲本是纯合紫色玉米(AAbb)和纯合白色玉米(aaBB或aabb),故应选择AAbb和aaBB杂交来获得,相应的遗传图解见答案。

答案:(1)AAbb、Aabb 基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状 (2)非同源 (3)能 由于纯合紫粒植株花粉完全败育,因此紫粒植株上收获到的种子为杂交的结果,种子为黄粒或紫粒;白粒植株上收获到的种子为自交的结果,种子为白粒 (4)遗传图解:

4.(2022·青岛二模)人类耳蜗中的听毛细胞是一种终末分化细胞,与正常听力的维持关系密切。听毛细胞数量有限,受药物、长时间噪音等因素影响会死亡。听毛细胞顶部的纤毛位于蜗管的内淋巴液中,其余部分位于外淋巴液中,当声音传到耳蜗时,听毛细胞的纤毛发生偏转,纤毛顶端的K+通道开启,K+内流,听毛细胞兴奋,并传递给听神经细胞,过程如图1所示。请回答下列问题。

(1)声波振动引起听毛细胞顶部的纤毛弯曲,使阳离子通道开放,K+通过____________的方式由内淋巴液进入听毛细胞,发生的信号转换情况为____________________________,产生的兴奋经传导进一步触发听毛细胞底部的Ca2+内流。

(2)听毛细胞属于反射弧中的________,蜗管内淋巴液维持高K+状态的意义是________________。

(3)临床治疗发现,博来霉素、甲氨蝶呤氮芥等耳毒性药物,可能导致耳蜗中毒引起感音神经性听力损失(SNHL),试分析耳蜗中毒导致机体出现该现象的机理是______________________________________________________________________________________________。个别学会语言前就发生SNHL的患者在植入人工耳蜗后,仍然出现了理解障碍(只能听到声音,而不能听懂语言),出现这种现象的原因是该患者的__________________________________未正常发育导致不能听懂语言。

(4)目前,免疫治疗是一种治疗癌症的新兴方法,可通过激活机体的细胞免疫杀灭肿瘤细胞,但对内淋巴囊肿瘤的治疗效果不佳。研究发现,这类患者癌细胞生活的微环境中存在高浓度乳酸,为研究乳酸浓度与疗效之间的关系,研究人员进行了相关实验,结果如图2。

(注:Treg细胞能抑制T细胞增殖和细胞因子的分泌,进而抑制机体免疫,细胞分裂指数越高表示增殖越旺盛)

结合上述信息,试分析免疫治疗对内淋巴囊肿瘤患者疗效不佳的原因是__________________________________________________________________________________________________________。

解析:(1)声波振动引起听毛细胞顶部的纤毛弯曲,使阳离子通道开放,根据K+通过K+通道顺浓度梯度转运可知,K+通过协助扩散的方式由内淋巴液进入听毛细胞,发生膜电位的改变,产生兴奋,即发生的信号转换情况为由声音信号转换为电信号,产生的兴奋经传导进一步触发听毛细胞底部的 Ca2+内流。(2)听毛细胞属于反射弧中的感受器,蜗管内淋巴液维持高 K+状态的意义是维持细胞内外的K+浓度差处于较高水平,利于K+通过协助扩散进入听毛细胞,从而有利于听毛细胞产生兴奋,形成听觉。(3)临床治疗发现,博来霉素、甲氨蝶呤氮芥等耳毒性药物,可能导致耳蜗中毒引起感音神经性听力损失(SNHL),题中显示,听毛细胞数量有限,受药物、长时间噪音等因素影响会死亡,据此可推测耳蜗中毒应该是耳毒性药物导致听毛细胞损伤或死亡,进而导致传导至大脑皮层的神经冲动减少,造成听力损伤。个别学会语言前就发生 SNHL的患者在植入人工耳蜗后,仍然出现了理解障碍,即不能听懂语言,出现这种现象的原因是该患者的听觉语言中枢(或大脑皮层言语区H区)未正常发育导致的。(4)实验数据显示,随着乳酸浓度的上升,细胞毒性T细胞的分裂指数下降,且细胞毒性T细胞是杀灭肿瘤细胞的关键细胞,同时随着乳酸浓度的上升,Treg细胞分裂指数有上升的趋势,而该细胞能抑制 T 细胞增殖和细胞因子的分泌,进而抑制机体的细胞免疫,因此免疫疗法对内淋巴囊肿瘤的治疗效果不佳。

答案:(1)协助扩散 由声音信号转换为电信号 (2)感受器 有利于听毛细胞产生兴奋 (3)耳毒性药物会导致听毛细胞损伤或死亡,进而导致传导至大脑皮层的神经冲动减少,造成听力损伤 听觉语言中枢(或大脑皮层言语区H区) (4)高浓度乳酸抑制细胞毒性T细胞的增殖,并促进Treg细胞的增殖,增殖的Treg细胞也会抑制细胞毒性T细胞的增殖,导致机体细胞免疫功能下降

5.(2022·威海二模)城市中的生活污水、工业废水大量排入河流,会造成河流污染。某小组利用人工浮床技术对河流中水质净化分析,实验装置如图。

(1)图中植物的作用是___________________________________________________。

若是生活污水中的N、P污染,该植物采收后可以直接用作饲料,若是工业废水中的金属污染,则可干燥处理后用来提取铜、锌、汞等金属。

(2)此案例属生态工程的实例,它遵循的生态工程原理是________(写出一个即可)。

(3)该小组利用人工浮床开展了“菰(茭白)和菖蒲对生活污水净化效果”的研究,请你写出该实验装置每组应采取的处理措施:____________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________。

为了避免实验误差,你认为每个实验装置中的植物株数应____________。

(4)该工程能有效防止“水华”发生,提高水体的透明度。其原因是______________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________。

(5)该小组实验结果如表,从此表中看出,该小组研究的因变量为_________________

________________________________________________________________________,

你能从表中得出的结论是__________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________。

污水中TN、TP去除率的比较/%

处理 总氮(TN) 总磷(TP)

对照 42.6 38.8

菰 92.8 83.3

菖蒲 92.7 94.3

混合 94.9 84.7

解析:(1)据题意可知,人工浮床能净化河水,主要是其中的植物能吸收矿质元素。(2)因为河流流经城镇,所以此案例是城市环境生态工程的实例,遵循生态工程的自生、循环、协调等多个原理。(3)该小组利用人工浮床开展了“菰(茭白)和菖蒲对生活污水净化效果”的研究,自变量是种植的植物种类,因变量是污水中的N、P含量。对实验装置处理应分为四组,第一组为空白对照组、第二组为菰(茭白)种植组、第三组为菖蒲种植组、第四组为菰(茭白)和菖蒲混合种植组。观察各组污水中的N、P含量,从而探究出净化效果。(4)“水华”现象发生的主要原因是河流中的藻类植物大量繁殖,而藻类植物大量繁殖与水体中N、P等元素含量高及光合作用强直接相关。(5)根据表中数据可看出,污水中N、P含量的变化是实验的因变量,且对照组的N、P去除率最低。从表中得出的结论是两种植物不论单独种植还是等量混合种植,净化效果均明显高于对照组。

答案:(1)吸收水中的化学元素 (2)自生(或循环或协调) (3)一组只栽菰(茭白);一组只栽菖蒲;一组混栽等量的菰(茭白)和菖蒲;一组空白对照(不栽植物) 相等且多株 (4)一方面浮床植物在生长过程中能利用水中的N、P污染物,减少藻类生长所需的无机盐;另一方面又能通过遮光作用来抑制水体中藻类的生长繁殖 (5)污水中N、P含量的变化 两种植物不论单独种植还是等量混合种植净化效果均明显高于对照组(或菖蒲对总磷的去除效果明显高于菰和菖蒲混合种植,合理即可)

同课章节目录