【二轮专题课件】专题7 生物技术与工程 第1讲 发酵工程(共51张PPT)

文档属性

| 名称 | 【二轮专题课件】专题7 生物技术与工程 第1讲 发酵工程(共51张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2023-04-07 10:42:51 | ||

图片预览

文档简介

(共51张PPT)

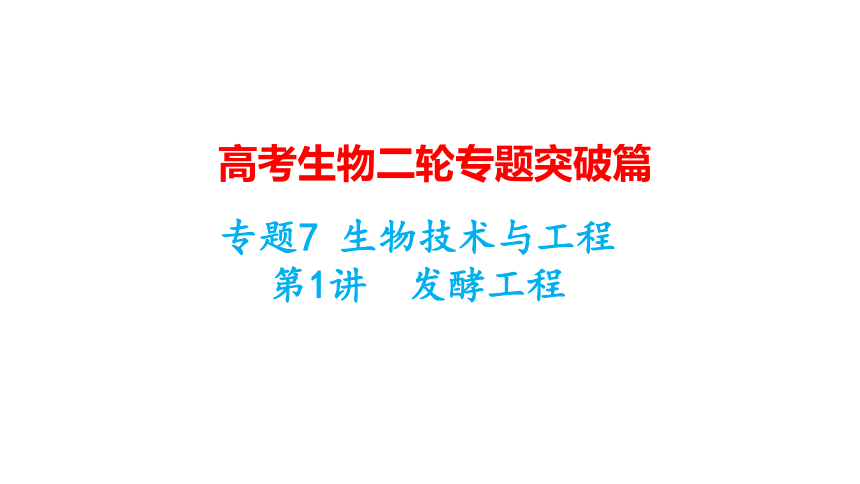

专题7 生物技术与工程

第1讲 发酵工程

高考生物二轮专题突破篇

1. (2022·无锡期终调研)下列有关传统发酵技术和微生物培养技术中的操作,错误的是( )

A. 制作果酒时,挑选新鲜的葡萄,去除枝梗后用清水反复冲洗再榨汁

B. 平板划线时,每次划线前后都需将接种环放在酒精灯火焰上灼烧

C. 制作泡菜时,加入蔬菜后注入煮沸冷却的盐水,使盐水没过全部菜料

D. 为判断选择培养基是否起到了选择作用,设置接种普通培养基作对照

【解析】 选择新鲜的葡萄,榨汁前先将葡萄冲洗,再除去枝梗,不可反复冲洗,以免将葡萄上的酵母菌冲洗掉,影响酵母菌的发酵,A错误;平板划线时,每次划线前后都需将接种环放在酒精灯火焰上灼烧灭菌,冷却后在酒精灯火焰旁边进行接种试验,B正确;制作泡菜时,加入蔬菜后注入煮沸冷却的盐水,使盐水没过全部菜料,从而制造一个无氧环境,有利于乳酸菌发酵,C正确;若要判断选择培养基是否起到了选择作用,需设置接种普通培养基作对照,选择培养基和普通培养基上均出现的菌落即为要筛选的菌种,在普通培养基上出现而选择培养基上未出现的菌落,是被选择淘汰的菌种,D正确。

【答案】 A

2. (2022·常州期末)已知固体培养基会因碳酸钙的存在而呈乳白色,且乳酸能分解培养基中的碳酸钙。某同学用新鲜的泡菜滤液为材料进行了分离纯化乳酸菌的实验。下列叙述错误的是( )

A. 分离纯化所用的培养基中加入碳酸钙的作用是鉴别乳酸菌

B. 分离纯化所用的培养基加入锥形瓶后一般还要进行灭菌处理

C. 分离纯化乳酸菌时,需要用无菌水对泡菜滤液进行梯度稀释

D. 分离纯化乳酸菌时,应挑选出不具有透明圈的菌落作为候选菌

【解析】 在分离纯化所用的培养基中加入碳酸钙的作用有:中和乳酸菌代谢过程中产生的乳酸和利于乳酸菌的鉴别和分离,A正确;微生物培养时,为避免杂菌污染,分离纯化所用的培养基加入锥形瓶后一般还要进行灭菌处理,B正确;分离纯化乳酸菌时,需要用无菌水对泡菜滤液进行梯度稀释,这样做的目的是使聚集在一起的乳酸菌分散成单个细胞,有利于在培养基表面形成单个菌落,C正确;分离纯化时应挑选出具有透明圈的菌落作为候选菌,D错误。

【答案】 D

3. (2022·泰州期末)稀释涂布平板是常用的微生物培养方法。下列相关叙述正确的是( )

A. 灭菌锅中取出的培养基应趁烫时倒平板,如此可对培养皿灭菌

B. 稀释涂布平板法不可用于微生物的分离,可用于微生物的计数

C. 用此法估测的数值往往偏小,应以菌落数最多的平板计数为准

D. 稀释平板涂布分离到的单菌落需进一步纯化,可用平板划线法

【解析】 灭菌锅中取出的培养基应放至不烫手时倒平板,A错误;稀释涂布平板法既可用于微生物的分离,也可用于微生物的计数,B错误;当两个或多个细胞连在一起时,平板上观察到的只是一个菌落,因此统计的菌落数往往比活菌的实际数目少。一般选择菌落数在30~300的平板进行计数,C错误;平板涂布分离到的单菌落仍需进一步划线纯化,以获得纯种,D正确。

【答案】 D

4. (2022·南京、盐城一模)(多选)钙果又名欧李,果实中含有多种对人体有益的矿物质元素,利用其加工成果汁、果酒、果醋等产品。下列有关叙述正确的是( )

A. 利用醋酸菌进行钙果果醋发酵时,温度应控制在30~35 ℃

B. 在钙果果酒发酵期间,为保持无氧环境,不能拧松发酵瓶盖

C. 传统制作钙果果酒、果醋时,应将原料钙果果汁进行高压蒸汽灭菌

D. 钙果果酒的颜色是钙果果皮和果肉中的色素进入发酵液形成的

【解析】 制作果醋的温度条件是30~35℃,A正确;酵母菌进行无氧呼吸产生酒精和二氧化碳,在发酵过程中密闭,但需要根据发酵进程适时拧松瓶盖放气,B错误;制作果酒时,原料钙果果汁不需要进行灭菌,否则会杀死附着在果皮上的野生型酵母菌,C错误;钙果果酒的颜色是钙果果皮和果肉中的色素进入发酵液形成的,D正确。

【答案】 AD

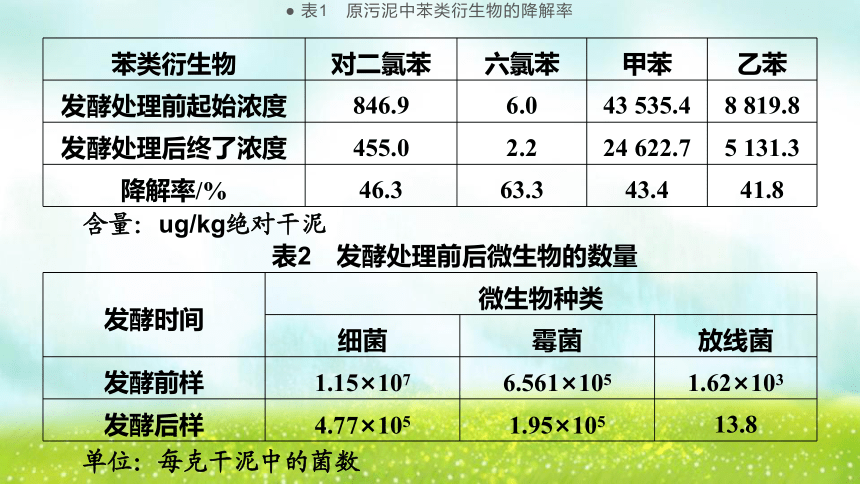

5. (2022·江苏高考仿真模拟调研)生活废水含有丰富的有机质以及氮、磷、钾等元素,所以会滋生大量的微生物。某塑料化学工业区的工业废水含有多种苯类衍生物。该地区的生活废水和塑料化工废水集中排放进了污水池。污水经过一定时间的沉淀后,从池中直接分离出的、没有经过处理的污泥称为原污泥。有研究表明,在氧充足、温度适宜等一定条件下,利用微生物的发酵作用能分解部分苯类衍生物。环保课题组利用微生物的发酵作用处理污泥,并对其中苯类衍生物的降解情况进行了分析,还研究了“发酵处理前后微生物的数量变化”,以探索对这类化工污泥的有效处理途径。结果如下:

表1 原污泥中苯类衍生物的降解率

苯类衍生物 对二氯苯 六氯苯 甲苯 乙苯

发酵处理前起始浓度 846.9 6.0 43 535.4 8 819.8

发酵处理后终了浓度 455.0 2.2 24 622.7 5 131.3

降解率/% 46.3 63.3 43.4 41.8

含量:ug/kg绝对干泥

表2 发酵处理前后微生物的数量

发酵时间 微生物种类 细菌 霉菌 放线菌

发酵前样 1.15×107 6.561×105 1.62×103

发酵后样 4.77×105 1.95×105 13.8

单位:每克干泥中的菌数

请回答相关问题。

(1) 发酵处理前后需要对微生物的含量进行测定,一般可以选择血细胞计数板计数法,也可以选择________________法。后一种方法所测得的结果一般比实际情况偏______,原因是__________________________________________________________。

(2) 由表1可以看出,发酵处理能有效__________________。结合表1数据分析表2,可得出结论:随着苯类衍生物的减少,__________________________。

稀释涂布平板

低

当两个或多个细胞连在一起时,

平板上观察到的只是一个菌落

降解苯类衍生物

微生物的数量也随

之下降

(3) 课题组拟进一步研究原污泥中降解苯类衍生物的主要微生物类群,需要对微生物进行筛选分离纯化,分离纯化菌种时,通常使用的划线接种工具是_________。划线的某个平板培养后,第一划线区域不间断地长满了菌落,第二划线区域的第一条线上无菌落,其他划线上有菌落。造成部分划线上无菌落的可能原因主要有:①______________________,②____________________________。

接种环

接种环灼烧后未冷却

划线未从第一区域末端开始

考向引领·核心突破

高考对该热点的考查形式主要是选择题,命题方向:

结合果酒、果醋、泡菜的制作原理、流程和注意事项,考查实践和科学探究能力。

核心考点1 综合考查果酒、果醋和泡菜的制作原理及过程

(2021·江苏卷·14)某同学选用新鲜成熟的葡萄制作果酒和果醋。下列相关叙述正确的是( )

A. 果酒发酵时,每日放气需迅速,避免空气回流入发酵容器

B. 果酒发酵时,用斐林试剂检测葡萄汁中还原糖含量的变化,砖红色沉淀逐日增多

C. 果醋发酵时,发酵液产生的气泡量明显少于果酒发酵时

D. 果醋发酵时,用重铬酸钾测定醋酸含量变化时,溶液灰绿色逐日加深

1

【命题意图】 本题就果酒、果醋的制作原理及操作过程的分析,侧重对学生基础知识理解和识记能力的考查。本题属于简单题。

【名师点睛】 酒精发酵是利用酵母菌的无氧呼吸,随着果酒发酵的进行,装置内会产生气体(二氧化碳),容器内压强大于外界,所以空气不会回流;果酒发酵时,发酵液中的葡萄糖不断被消耗,因此用斐林试剂检测葡萄汁中还原糖含量的变化,砖红色沉淀逐日减少;以酒精为底物进行醋酸发酵,酒精与氧气发生反应产生醋酸和水,几乎没有气泡产生,发酵液产生的气泡量明显少于果酒发酵时;重铬酸钾用于检测酒精,不能用于测定醋酸含量。

【答案】 C

(2020·江苏卷·18)某同学在线提交了在家用带盖玻璃瓶制作果酒和果醋的实验报告,他的做法错误的是( )

A. 选择新鲜的葡萄略加冲洗,除去枝梗后榨汁

B. 将玻璃瓶用酒精消毒后,装满葡萄汁

C. 酒精发酵期间,根据发酵进程适时拧松瓶盖放气

D. 酒精发酵后去除瓶盖,盖一层纱布,再进行醋酸发酵

【命题意图】 本题主要考查家庭中果酒、果醋的制作方法及注意事项。本题属于简单题。

2

【名师点睛】 选择新鲜的葡萄不宜过多冲洗,以防表面的酵母菌流失;先冲洗再去枝梗,以减少杂菌污染;葡萄汁不能装满,需装至玻璃瓶的2/3空间,以防发酵过程中发酵液溢出造成污染;酒精发酵期间会产生二氧化碳,故需适时拧松瓶盖,防止发酵瓶爆裂;醋酸菌是好氧菌,故醋酸发酵时应去除瓶盖,加一层纱布。

【答案】 B

(2019·江苏卷·9)下列关于传统发酵技术应用的叙述,正确的是( )

A. 利用乳酸菌制作酸奶过程中,先通气培养,后密封发酵

B. 家庭制作果酒、果醋和泡菜通常都不是纯种发酵

C. 果醋制作过程中,发酵液pH逐渐降低,果酒制作过程中情况相反

D. 泡菜制作对环境温度要求不高,故温度不会影响泡菜的品质

【命题意图】 本题综合考查传统发酵技术原理及操作中的注意事项,侧重对学生基础知识理解和识记能力的考查。本题属于简单题。

3

【名师点睛】 制作果酒的酵母菌的代谢类型是异养兼性厌氧型,制作酸奶的乳酸菌属于厌氧菌,只能在无氧条件下繁殖,制作果醋的醋酸菌的代谢类型是异养需氧型;虽然各个季节都可以制作泡菜,但温度过高,会造成其他杂菌的大量繁殖而影响发酵产品的质量。

【答案】 B

1. 果酒、果醋和泡菜的制作原理与发酵条件

果酒制作 果醋制作 泡菜制作

菌种 酵母菌 醋酸菌 乳酸菌

发酵条件 温度 一般酒精发酵为18~25 ℃,繁殖最适为20 ℃左右 最适为30~35 ℃ 室温

氧气 前期需氧;后期不需氧 需要充足的氧气 无氧

时间 10~12 d 7~8 d 12 d左右

2. 制作果酒、果醋的装置图解读

(1) 各部位的作用

①充气口:在醋酸发酵时连接充气泵进行充气。

②排气口:排出酒精发酵时产生的CO2。

③与排气口相连的长而弯曲的胶管:防止空气中微生物的污染。

④出料口:用于取样。

(2) 该装置的使用方法

使用该装置制酒时,应该关闭充气口;制醋时,应将充气口连接充气泵,输入氧气。

3. 泡菜发酵的三个时期

比较项目 乳酸菌 乳酸 亚硝酸盐

前期 少(有氧,乳酸菌活动受抑制) 少 增加(硝酸盐还原菌的作用)

中期 最多(乳酸抑制其他菌的活动) 积累、增多、pH下降 下降(硝酸盐还原菌受抑制,部分亚硝酸盐被分解)

后期 减少(乳酸继续积累,pH继续下降,抑制其活动) 继续增加,pH继续下降 下降至相对稳定(硝酸盐还原菌被完全抑制)

1. (2022·盐城三模)下列有关米酒、酸奶、泡菜等传统发酵制品的叙述,正确的是( )

A. 制作米酒时添加“酵头”的目的是接种酿酒酵母

B. 米酒发酵液中冒出的“气泡”都来源于酵母菌的有氧呼吸

C. 酸奶和泡菜制作中均需要及时通氧,保证乳酸菌的有氧呼吸

D. 为避免杂菌污染,发酵前需要对器具、原料等进行灭菌

【解析】 利用酵母菌的无氧呼吸可制作米酒,制作米酒时添加“酵头”的目的是接种酿酒酵母,A正确;米酒发酵液中冒出的“气泡”既来源于酵母菌无氧呼吸,也来源于酵母菌的有氧呼吸,B错误;酸奶和泡菜的制作利用的微生物是乳酸菌,而乳酸菌是厌氧菌,因此酸奶和泡菜制作过程中不需要通氧,要保证乳酸菌的无氧呼吸,C错误;发酵前不能对原料进行灭菌,否则把原料中的发酵菌种都杀死了,D错误。

【答案】 A

2. (2022·苏锡常镇四市二模)(多选)北魏农学巨著《齐民要术》记载了许多古人在实际生产中积累的经验,也蕴藏着众多生物学知识。请阅读表格中的古籍原文,判断以下相关叙述,正确的是( )

工艺名称 古籍原文

酿酒技术 浸曲发,如鱼眼汤,净淘米八斗,炊作饭,舒令极冷

制醋技术 大率酒斗,用水三斗,合瓮盛,置日中曝之……七日后当臭,衣生,勿得怪也,但停置,勿移动,挠搅之。数十日,醋成

泡菜制 作技术 作盐水,令极咸,于盐水中洗菜,即内(纳)瓮中。其洗菜盐水,澄取清者,泻著瓮中,令没菜把即止,不复调和

A. “浸曲发”时用的酒曲中,微生物的呼吸类型为兼性厌氧型

B. “鱼眼汤”是指液面冒出小气泡的现象,由微生物呼吸作用释放CO2形成

C. “衣生”指发酵液表面形成一层菌膜的现象,主要是醋酸菌大量繁殖形成的

D. “令没菜把即止”指将蔬菜全部浸没在盐水中,主要是为了让蔬菜充分吸收盐分

【解析】 酵母菌的呼吸类型为兼性厌氧型,但“浸曲发”时用的酒曲中,利用的是酵母菌酒精发酵,此时酵母菌的呼吸类型为厌氧型,A错误;“鱼眼汤”是指酵母菌在呼吸过程中产生CO2,使溶液中出现气泡,B正确;醋酸菌可将乙醇变为乙醛,再将乙醛变为醋酸,会在变酸的酒的表面大量繁殖形成菌膜,所以“衣生”指发酵液表面形成一层菌膜的现象,主要是醋酸菌大量繁殖形成的,C正确;“令没菜把即止”指将蔬菜全部浸没在盐水中,主要是为了让蔬菜处于缺氧的条件下,有利于乳酸菌生长繁殖,让蔬菜变酸,D错误。

【答案】 BC

高考对该热点的考查形式有选择题和非选择题,主要命题方向:

1. 结合培养基的成分、微生物的分离与培养,考查科学思维能力。

2. 结合尿素分解菌的筛选与计数、酵母菌的纯化培养、无菌技术的应用等,考查科学探究能力。

核心考点2 结合生活实践,综合考查微生物的培养与利用

(2021·江苏卷·18)(多选)为提高一株石油降解菌的净化能力,将菌涂布于以石油为唯一碳源的固体培养基上,以致死率为90%的辐照剂量诱变处理。下列叙述不合理的是( )

A. 将培养基分装于培养皿中后灭菌,可降低培养基污染的概率

B. 涂布用的菌浓度应控制在30~300个/mL

C. 需通过预实验考察辐射时间对存活率的影响,以确定最佳诱变时间

D. 挑取培养基上长出的较大单菌落,给纯化后进行降解效率分析

1

【命题意图】 本题主要考查微生物培养及计数的相关基础知识,要求学生理解培养过程中的操作方法和注意事项。本题属于中等难度题。

【名师点睛】 培养基应先灭菌再分装于培养皿中;涂布接种时,取用的菌液量是0.1 mL,而有效计数的菌落数在30~300个,故涂布用的菌浓度应控制在300~3 000个/mL;辐射剂量和诱变时间都是正式实验的无关变量,可通过预实验确定;石油降解菌能分解石油获得碳源,形成菌落,挑取培养基上长出的较大单菌落,给纯化后进行降解效率分析,以获得能高效降解石油的菌种。

【答案】 AB

(2020·江苏卷·31)产脂肪酶酵母可用于含油废水处理。为筛选产脂肪酶酵母菌株,科研人员开展了相关研究。请回答下列问题。

(1) 常规微生物实验中,下列物品及其灭菌方法错误的是______(填编号)。

2

编号 ① ② ③ ④

物品 培养基 接种环 培养皿 涂布器

灭菌方法 高压蒸汽 火焰灼烧 干热 臭氧

④

(2) 称取1.0 g某土壤样品,转入99 mL无菌水中,制备菌悬液,经____________后,获得细胞密度不同的菌悬液。分别取 0.1 mL 菌悬液涂布在固体培养基上,其中10倍稀释的菌悬液培养后平均长出了46个酵母菌落,则该样本中每克土壤约含酵母菌________________个。

(3) 为了进一步提高酵母菌产酶能力,对分离所得的菌株,采用射线辐照进行______育种。将辐照处理后的酵母菌涂布在以_______________为唯一碳源的固体培养基上,培养一段时间后,按照菌落直径大小进行初筛,选择直径________的菌落,纯化后获得A、B两突变菌株。

梯度稀释

4.6×105

诱变

脂肪(或油脂)

较大

(4) 在处理含油废水的同时,可获得单细胞蛋白,实现污染物资源化。为评价A、B两菌株的相关性能,进行了培养研究,结果如图。据图分析,应选择菌株______进行后续相关研究,理由是__________________________________________________________________。

B

该菌株增殖速度快,

单细胞蛋白产量高;降解脂肪能力强,净化效果好

【命题意图】 本题以筛选产脂肪酶酵母菌株为背景,主要考查微生物的分离、筛选、灭菌和计数等知识,意在考查微生物培养技术在生活实践上的应用,要求学生能将所学理论知识与生活实践相结合。本题属于中等难度题。

【名师点睛】 (1) 培养基一般进行高压蒸汽灭菌,接种环可用火焰灼烧灭菌,培养皿一般通过干热灭菌,涂布器应该用酒精引燃灭菌。

(2) 稀释涂布平板法是将样品进行一系列梯度稀释后,获得细胞密度不同的菌悬液,然后涂布到平板上。根据题意,将1.0 g的土壤样品转入99 mL无菌水中,制备成菌悬液,经系列梯度稀释后,分别取0.1 mL菌悬液涂布在固体培养基上,则稀释的倍数为1 000倍,其中10倍稀释的菌悬液培养后长出了46个酵母菌落,则总的稀释倍数为10 000倍,故每克土壤中含酵母菌数为46×10 000=4.6×105(个)。

(3) 根据题意,欲提高酵母菌产酶能力,可对分离得到的产脂肪酶酵母菌菌株进行射线辐射,该育种方式为诱变育种。为了能筛选出符合要求的产脂肪酶酵母菌突变株,可配制以脂肪为唯一碳源的培养基,将辐射处理的酵母菌涂布在该固体培养基上,形成单菌落;产脂肪酶能力越强的酵母菌,分解利用脂肪的能力越强,菌落生长越好,一段时间后,按照菌落直径大小进行初筛,选取直径较大的菌落即可。

(4) 据题图分析可知,相同时间内,菌株B的细胞密度高于菌株A,而菌株B的脂肪剩余量低于菌株A的脂肪剩余量,故进行相关研究可选择菌株B,原因是菌株B增殖速度快,单细胞蛋白的产量高,同时降解脂肪的能力强,净化效果更好。

1. 培养基的种类和用途

划分标准 培养基的种类 特点 应用

物理性质 液体培养基 不加凝固剂 工业生产

半固体培养基 加凝固剂,如琼脂 观察微生物的运动、鉴定

固体培养基 对微生物分离、鉴定、计数等

划分标准 培养基的种类 特点 应用

化学成分 天然培养基 含化学成分不明确的天然物质 工业生产

合成培养基 培养基成分明确(用化学成分已知的化学物质配制) 分类、鉴定

半合成培养基 培养基成分有已明确的,也有天然成分 略

划分标准 培养基的种类 特点 应用

用途 基础培养基 含有野生型微生物所需的所有营养物质 用于野生型微生物的培养

选择培养基 培养基中加入某种化学物质,以抑制不需要的微生物的生长,促进所需要的微生物的生长 培养、分离出特定微生物(如以尿素为唯一氮源的培养基筛选出能分解尿素的微生物)

划分标准 培养基的种类 特点 应用

用途 鉴别培养基 根据微生物的代谢特点,在培养基中加入某种指示剂或化学药品 鉴别不同种类的微生物,如分解尿素的细菌可使添加酚红指示剂的培养基变红,纤维素分解菌可在含有刚果红的培养基上长出周围存在透明圈的菌落

2. 微生物培养中的无菌操作技术

(1) 3种常用消毒方法——煮沸消毒法、巴氏消毒法及化学药剂消毒法。

(2) 3种常用灭菌方法

①灼烧灭菌——接种环、接种针等金属器具。

②干热灭菌——主要针对玻璃器皿等。

③高压蒸汽灭菌——主要针对培养基等。

3. 培养基制备与微生物纯化技术

1. (2022·南通如皋适应性考试)为了检测冰激凌中的大肠杆菌含量是否超标。下列有关做法。正确的是( )

A. 配制培养基,高压蒸汽灭菌后,调节pH到弱碱性

B. 将冰淇凌融化后,进行梯度稀释,再用划线法进行接种

C. 置于37 ℃恒温箱中培养12 h,统计培养基中长出来的菌落数

D. 该实验应设置未接种样品的空白对照,以检测培养基是否被污染

【解析】 配置培养基时,应该先调节pH后灭菌,A错误;要检测冰淇凌中大肠杆菌是否超标,应该用稀释涂布平板法接种,B错误;应将培养基置于37 ℃恒温箱下培养24 h,C错误;为了检测培养基是否被污染,应该设置对照组,无菌水中不接种样品,D正确。

【答案】 D

2. (2022·扬州三模)为探究菌株 ZI 对病原菌Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ生长的抑制效果,取病原菌的菌丝块放置在平板中央,在距离中央 3 cm 处用接种环分别在 4 个位点接种菌株 ZI,28 ℃培养 3~5 d,观察抑菌圈大小,实验结果如下图。下列分析错误的是( )

A. 病原菌Ⅰ在培养基上生长的速度最快

B. 菌株 ZI 对三种病原菌的抑制作用不同

C. 菌株 ZI 通过释放分泌物抑制病原菌生长

D. 两类微生物的接种分别使用了平板划线法和稀释涂布平板法

【解析】 比较三组实验结果可知,病原菌Ⅱ和Ⅲ的菌丝出现了向内凹陷的现象,且Ⅲ内陷现象更明显,病原菌Ⅰ没有出现此现象,故菌株ZI对病原菌Ⅲ的抑制作用最强,对病原菌Ⅰ的抑制作用最弱,病原菌Ⅰ在培养基上生长的速度最快,A正确;图示三种病原菌所形成的抑菌圈大小不同,因此推测菌株 ZI 对三种病原菌的抑制作用不同,B正确;据题意可知,菌株ZI 与病原菌没有接触,但能抑制病原菌,据此推测菌株ZI 可能通过释放分泌物抑制病原菌生长,C正确;据图可知,微生物在培养基上都是均匀分布,因此两类微生物的接种都使用了稀释涂布平板法,D错误。

【答案】 D

谢谢观看

Thank you for watching

专题7 生物技术与工程

第1讲 发酵工程

高考生物二轮专题突破篇

1. (2022·无锡期终调研)下列有关传统发酵技术和微生物培养技术中的操作,错误的是( )

A. 制作果酒时,挑选新鲜的葡萄,去除枝梗后用清水反复冲洗再榨汁

B. 平板划线时,每次划线前后都需将接种环放在酒精灯火焰上灼烧

C. 制作泡菜时,加入蔬菜后注入煮沸冷却的盐水,使盐水没过全部菜料

D. 为判断选择培养基是否起到了选择作用,设置接种普通培养基作对照

【解析】 选择新鲜的葡萄,榨汁前先将葡萄冲洗,再除去枝梗,不可反复冲洗,以免将葡萄上的酵母菌冲洗掉,影响酵母菌的发酵,A错误;平板划线时,每次划线前后都需将接种环放在酒精灯火焰上灼烧灭菌,冷却后在酒精灯火焰旁边进行接种试验,B正确;制作泡菜时,加入蔬菜后注入煮沸冷却的盐水,使盐水没过全部菜料,从而制造一个无氧环境,有利于乳酸菌发酵,C正确;若要判断选择培养基是否起到了选择作用,需设置接种普通培养基作对照,选择培养基和普通培养基上均出现的菌落即为要筛选的菌种,在普通培养基上出现而选择培养基上未出现的菌落,是被选择淘汰的菌种,D正确。

【答案】 A

2. (2022·常州期末)已知固体培养基会因碳酸钙的存在而呈乳白色,且乳酸能分解培养基中的碳酸钙。某同学用新鲜的泡菜滤液为材料进行了分离纯化乳酸菌的实验。下列叙述错误的是( )

A. 分离纯化所用的培养基中加入碳酸钙的作用是鉴别乳酸菌

B. 分离纯化所用的培养基加入锥形瓶后一般还要进行灭菌处理

C. 分离纯化乳酸菌时,需要用无菌水对泡菜滤液进行梯度稀释

D. 分离纯化乳酸菌时,应挑选出不具有透明圈的菌落作为候选菌

【解析】 在分离纯化所用的培养基中加入碳酸钙的作用有:中和乳酸菌代谢过程中产生的乳酸和利于乳酸菌的鉴别和分离,A正确;微生物培养时,为避免杂菌污染,分离纯化所用的培养基加入锥形瓶后一般还要进行灭菌处理,B正确;分离纯化乳酸菌时,需要用无菌水对泡菜滤液进行梯度稀释,这样做的目的是使聚集在一起的乳酸菌分散成单个细胞,有利于在培养基表面形成单个菌落,C正确;分离纯化时应挑选出具有透明圈的菌落作为候选菌,D错误。

【答案】 D

3. (2022·泰州期末)稀释涂布平板是常用的微生物培养方法。下列相关叙述正确的是( )

A. 灭菌锅中取出的培养基应趁烫时倒平板,如此可对培养皿灭菌

B. 稀释涂布平板法不可用于微生物的分离,可用于微生物的计数

C. 用此法估测的数值往往偏小,应以菌落数最多的平板计数为准

D. 稀释平板涂布分离到的单菌落需进一步纯化,可用平板划线法

【解析】 灭菌锅中取出的培养基应放至不烫手时倒平板,A错误;稀释涂布平板法既可用于微生物的分离,也可用于微生物的计数,B错误;当两个或多个细胞连在一起时,平板上观察到的只是一个菌落,因此统计的菌落数往往比活菌的实际数目少。一般选择菌落数在30~300的平板进行计数,C错误;平板涂布分离到的单菌落仍需进一步划线纯化,以获得纯种,D正确。

【答案】 D

4. (2022·南京、盐城一模)(多选)钙果又名欧李,果实中含有多种对人体有益的矿物质元素,利用其加工成果汁、果酒、果醋等产品。下列有关叙述正确的是( )

A. 利用醋酸菌进行钙果果醋发酵时,温度应控制在30~35 ℃

B. 在钙果果酒发酵期间,为保持无氧环境,不能拧松发酵瓶盖

C. 传统制作钙果果酒、果醋时,应将原料钙果果汁进行高压蒸汽灭菌

D. 钙果果酒的颜色是钙果果皮和果肉中的色素进入发酵液形成的

【解析】 制作果醋的温度条件是30~35℃,A正确;酵母菌进行无氧呼吸产生酒精和二氧化碳,在发酵过程中密闭,但需要根据发酵进程适时拧松瓶盖放气,B错误;制作果酒时,原料钙果果汁不需要进行灭菌,否则会杀死附着在果皮上的野生型酵母菌,C错误;钙果果酒的颜色是钙果果皮和果肉中的色素进入发酵液形成的,D正确。

【答案】 AD

5. (2022·江苏高考仿真模拟调研)生活废水含有丰富的有机质以及氮、磷、钾等元素,所以会滋生大量的微生物。某塑料化学工业区的工业废水含有多种苯类衍生物。该地区的生活废水和塑料化工废水集中排放进了污水池。污水经过一定时间的沉淀后,从池中直接分离出的、没有经过处理的污泥称为原污泥。有研究表明,在氧充足、温度适宜等一定条件下,利用微生物的发酵作用能分解部分苯类衍生物。环保课题组利用微生物的发酵作用处理污泥,并对其中苯类衍生物的降解情况进行了分析,还研究了“发酵处理前后微生物的数量变化”,以探索对这类化工污泥的有效处理途径。结果如下:

表1 原污泥中苯类衍生物的降解率

苯类衍生物 对二氯苯 六氯苯 甲苯 乙苯

发酵处理前起始浓度 846.9 6.0 43 535.4 8 819.8

发酵处理后终了浓度 455.0 2.2 24 622.7 5 131.3

降解率/% 46.3 63.3 43.4 41.8

含量:ug/kg绝对干泥

表2 发酵处理前后微生物的数量

发酵时间 微生物种类 细菌 霉菌 放线菌

发酵前样 1.15×107 6.561×105 1.62×103

发酵后样 4.77×105 1.95×105 13.8

单位:每克干泥中的菌数

请回答相关问题。

(1) 发酵处理前后需要对微生物的含量进行测定,一般可以选择血细胞计数板计数法,也可以选择________________法。后一种方法所测得的结果一般比实际情况偏______,原因是__________________________________________________________。

(2) 由表1可以看出,发酵处理能有效__________________。结合表1数据分析表2,可得出结论:随着苯类衍生物的减少,__________________________。

稀释涂布平板

低

当两个或多个细胞连在一起时,

平板上观察到的只是一个菌落

降解苯类衍生物

微生物的数量也随

之下降

(3) 课题组拟进一步研究原污泥中降解苯类衍生物的主要微生物类群,需要对微生物进行筛选分离纯化,分离纯化菌种时,通常使用的划线接种工具是_________。划线的某个平板培养后,第一划线区域不间断地长满了菌落,第二划线区域的第一条线上无菌落,其他划线上有菌落。造成部分划线上无菌落的可能原因主要有:①______________________,②____________________________。

接种环

接种环灼烧后未冷却

划线未从第一区域末端开始

考向引领·核心突破

高考对该热点的考查形式主要是选择题,命题方向:

结合果酒、果醋、泡菜的制作原理、流程和注意事项,考查实践和科学探究能力。

核心考点1 综合考查果酒、果醋和泡菜的制作原理及过程

(2021·江苏卷·14)某同学选用新鲜成熟的葡萄制作果酒和果醋。下列相关叙述正确的是( )

A. 果酒发酵时,每日放气需迅速,避免空气回流入发酵容器

B. 果酒发酵时,用斐林试剂检测葡萄汁中还原糖含量的变化,砖红色沉淀逐日增多

C. 果醋发酵时,发酵液产生的气泡量明显少于果酒发酵时

D. 果醋发酵时,用重铬酸钾测定醋酸含量变化时,溶液灰绿色逐日加深

1

【命题意图】 本题就果酒、果醋的制作原理及操作过程的分析,侧重对学生基础知识理解和识记能力的考查。本题属于简单题。

【名师点睛】 酒精发酵是利用酵母菌的无氧呼吸,随着果酒发酵的进行,装置内会产生气体(二氧化碳),容器内压强大于外界,所以空气不会回流;果酒发酵时,发酵液中的葡萄糖不断被消耗,因此用斐林试剂检测葡萄汁中还原糖含量的变化,砖红色沉淀逐日减少;以酒精为底物进行醋酸发酵,酒精与氧气发生反应产生醋酸和水,几乎没有气泡产生,发酵液产生的气泡量明显少于果酒发酵时;重铬酸钾用于检测酒精,不能用于测定醋酸含量。

【答案】 C

(2020·江苏卷·18)某同学在线提交了在家用带盖玻璃瓶制作果酒和果醋的实验报告,他的做法错误的是( )

A. 选择新鲜的葡萄略加冲洗,除去枝梗后榨汁

B. 将玻璃瓶用酒精消毒后,装满葡萄汁

C. 酒精发酵期间,根据发酵进程适时拧松瓶盖放气

D. 酒精发酵后去除瓶盖,盖一层纱布,再进行醋酸发酵

【命题意图】 本题主要考查家庭中果酒、果醋的制作方法及注意事项。本题属于简单题。

2

【名师点睛】 选择新鲜的葡萄不宜过多冲洗,以防表面的酵母菌流失;先冲洗再去枝梗,以减少杂菌污染;葡萄汁不能装满,需装至玻璃瓶的2/3空间,以防发酵过程中发酵液溢出造成污染;酒精发酵期间会产生二氧化碳,故需适时拧松瓶盖,防止发酵瓶爆裂;醋酸菌是好氧菌,故醋酸发酵时应去除瓶盖,加一层纱布。

【答案】 B

(2019·江苏卷·9)下列关于传统发酵技术应用的叙述,正确的是( )

A. 利用乳酸菌制作酸奶过程中,先通气培养,后密封发酵

B. 家庭制作果酒、果醋和泡菜通常都不是纯种发酵

C. 果醋制作过程中,发酵液pH逐渐降低,果酒制作过程中情况相反

D. 泡菜制作对环境温度要求不高,故温度不会影响泡菜的品质

【命题意图】 本题综合考查传统发酵技术原理及操作中的注意事项,侧重对学生基础知识理解和识记能力的考查。本题属于简单题。

3

【名师点睛】 制作果酒的酵母菌的代谢类型是异养兼性厌氧型,制作酸奶的乳酸菌属于厌氧菌,只能在无氧条件下繁殖,制作果醋的醋酸菌的代谢类型是异养需氧型;虽然各个季节都可以制作泡菜,但温度过高,会造成其他杂菌的大量繁殖而影响发酵产品的质量。

【答案】 B

1. 果酒、果醋和泡菜的制作原理与发酵条件

果酒制作 果醋制作 泡菜制作

菌种 酵母菌 醋酸菌 乳酸菌

发酵条件 温度 一般酒精发酵为18~25 ℃,繁殖最适为20 ℃左右 最适为30~35 ℃ 室温

氧气 前期需氧;后期不需氧 需要充足的氧气 无氧

时间 10~12 d 7~8 d 12 d左右

2. 制作果酒、果醋的装置图解读

(1) 各部位的作用

①充气口:在醋酸发酵时连接充气泵进行充气。

②排气口:排出酒精发酵时产生的CO2。

③与排气口相连的长而弯曲的胶管:防止空气中微生物的污染。

④出料口:用于取样。

(2) 该装置的使用方法

使用该装置制酒时,应该关闭充气口;制醋时,应将充气口连接充气泵,输入氧气。

3. 泡菜发酵的三个时期

比较项目 乳酸菌 乳酸 亚硝酸盐

前期 少(有氧,乳酸菌活动受抑制) 少 增加(硝酸盐还原菌的作用)

中期 最多(乳酸抑制其他菌的活动) 积累、增多、pH下降 下降(硝酸盐还原菌受抑制,部分亚硝酸盐被分解)

后期 减少(乳酸继续积累,pH继续下降,抑制其活动) 继续增加,pH继续下降 下降至相对稳定(硝酸盐还原菌被完全抑制)

1. (2022·盐城三模)下列有关米酒、酸奶、泡菜等传统发酵制品的叙述,正确的是( )

A. 制作米酒时添加“酵头”的目的是接种酿酒酵母

B. 米酒发酵液中冒出的“气泡”都来源于酵母菌的有氧呼吸

C. 酸奶和泡菜制作中均需要及时通氧,保证乳酸菌的有氧呼吸

D. 为避免杂菌污染,发酵前需要对器具、原料等进行灭菌

【解析】 利用酵母菌的无氧呼吸可制作米酒,制作米酒时添加“酵头”的目的是接种酿酒酵母,A正确;米酒发酵液中冒出的“气泡”既来源于酵母菌无氧呼吸,也来源于酵母菌的有氧呼吸,B错误;酸奶和泡菜的制作利用的微生物是乳酸菌,而乳酸菌是厌氧菌,因此酸奶和泡菜制作过程中不需要通氧,要保证乳酸菌的无氧呼吸,C错误;发酵前不能对原料进行灭菌,否则把原料中的发酵菌种都杀死了,D错误。

【答案】 A

2. (2022·苏锡常镇四市二模)(多选)北魏农学巨著《齐民要术》记载了许多古人在实际生产中积累的经验,也蕴藏着众多生物学知识。请阅读表格中的古籍原文,判断以下相关叙述,正确的是( )

工艺名称 古籍原文

酿酒技术 浸曲发,如鱼眼汤,净淘米八斗,炊作饭,舒令极冷

制醋技术 大率酒斗,用水三斗,合瓮盛,置日中曝之……七日后当臭,衣生,勿得怪也,但停置,勿移动,挠搅之。数十日,醋成

泡菜制 作技术 作盐水,令极咸,于盐水中洗菜,即内(纳)瓮中。其洗菜盐水,澄取清者,泻著瓮中,令没菜把即止,不复调和

A. “浸曲发”时用的酒曲中,微生物的呼吸类型为兼性厌氧型

B. “鱼眼汤”是指液面冒出小气泡的现象,由微生物呼吸作用释放CO2形成

C. “衣生”指发酵液表面形成一层菌膜的现象,主要是醋酸菌大量繁殖形成的

D. “令没菜把即止”指将蔬菜全部浸没在盐水中,主要是为了让蔬菜充分吸收盐分

【解析】 酵母菌的呼吸类型为兼性厌氧型,但“浸曲发”时用的酒曲中,利用的是酵母菌酒精发酵,此时酵母菌的呼吸类型为厌氧型,A错误;“鱼眼汤”是指酵母菌在呼吸过程中产生CO2,使溶液中出现气泡,B正确;醋酸菌可将乙醇变为乙醛,再将乙醛变为醋酸,会在变酸的酒的表面大量繁殖形成菌膜,所以“衣生”指发酵液表面形成一层菌膜的现象,主要是醋酸菌大量繁殖形成的,C正确;“令没菜把即止”指将蔬菜全部浸没在盐水中,主要是为了让蔬菜处于缺氧的条件下,有利于乳酸菌生长繁殖,让蔬菜变酸,D错误。

【答案】 BC

高考对该热点的考查形式有选择题和非选择题,主要命题方向:

1. 结合培养基的成分、微生物的分离与培养,考查科学思维能力。

2. 结合尿素分解菌的筛选与计数、酵母菌的纯化培养、无菌技术的应用等,考查科学探究能力。

核心考点2 结合生活实践,综合考查微生物的培养与利用

(2021·江苏卷·18)(多选)为提高一株石油降解菌的净化能力,将菌涂布于以石油为唯一碳源的固体培养基上,以致死率为90%的辐照剂量诱变处理。下列叙述不合理的是( )

A. 将培养基分装于培养皿中后灭菌,可降低培养基污染的概率

B. 涂布用的菌浓度应控制在30~300个/mL

C. 需通过预实验考察辐射时间对存活率的影响,以确定最佳诱变时间

D. 挑取培养基上长出的较大单菌落,给纯化后进行降解效率分析

1

【命题意图】 本题主要考查微生物培养及计数的相关基础知识,要求学生理解培养过程中的操作方法和注意事项。本题属于中等难度题。

【名师点睛】 培养基应先灭菌再分装于培养皿中;涂布接种时,取用的菌液量是0.1 mL,而有效计数的菌落数在30~300个,故涂布用的菌浓度应控制在300~3 000个/mL;辐射剂量和诱变时间都是正式实验的无关变量,可通过预实验确定;石油降解菌能分解石油获得碳源,形成菌落,挑取培养基上长出的较大单菌落,给纯化后进行降解效率分析,以获得能高效降解石油的菌种。

【答案】 AB

(2020·江苏卷·31)产脂肪酶酵母可用于含油废水处理。为筛选产脂肪酶酵母菌株,科研人员开展了相关研究。请回答下列问题。

(1) 常规微生物实验中,下列物品及其灭菌方法错误的是______(填编号)。

2

编号 ① ② ③ ④

物品 培养基 接种环 培养皿 涂布器

灭菌方法 高压蒸汽 火焰灼烧 干热 臭氧

④

(2) 称取1.0 g某土壤样品,转入99 mL无菌水中,制备菌悬液,经____________后,获得细胞密度不同的菌悬液。分别取 0.1 mL 菌悬液涂布在固体培养基上,其中10倍稀释的菌悬液培养后平均长出了46个酵母菌落,则该样本中每克土壤约含酵母菌________________个。

(3) 为了进一步提高酵母菌产酶能力,对分离所得的菌株,采用射线辐照进行______育种。将辐照处理后的酵母菌涂布在以_______________为唯一碳源的固体培养基上,培养一段时间后,按照菌落直径大小进行初筛,选择直径________的菌落,纯化后获得A、B两突变菌株。

梯度稀释

4.6×105

诱变

脂肪(或油脂)

较大

(4) 在处理含油废水的同时,可获得单细胞蛋白,实现污染物资源化。为评价A、B两菌株的相关性能,进行了培养研究,结果如图。据图分析,应选择菌株______进行后续相关研究,理由是__________________________________________________________________。

B

该菌株增殖速度快,

单细胞蛋白产量高;降解脂肪能力强,净化效果好

【命题意图】 本题以筛选产脂肪酶酵母菌株为背景,主要考查微生物的分离、筛选、灭菌和计数等知识,意在考查微生物培养技术在生活实践上的应用,要求学生能将所学理论知识与生活实践相结合。本题属于中等难度题。

【名师点睛】 (1) 培养基一般进行高压蒸汽灭菌,接种环可用火焰灼烧灭菌,培养皿一般通过干热灭菌,涂布器应该用酒精引燃灭菌。

(2) 稀释涂布平板法是将样品进行一系列梯度稀释后,获得细胞密度不同的菌悬液,然后涂布到平板上。根据题意,将1.0 g的土壤样品转入99 mL无菌水中,制备成菌悬液,经系列梯度稀释后,分别取0.1 mL菌悬液涂布在固体培养基上,则稀释的倍数为1 000倍,其中10倍稀释的菌悬液培养后长出了46个酵母菌落,则总的稀释倍数为10 000倍,故每克土壤中含酵母菌数为46×10 000=4.6×105(个)。

(3) 根据题意,欲提高酵母菌产酶能力,可对分离得到的产脂肪酶酵母菌菌株进行射线辐射,该育种方式为诱变育种。为了能筛选出符合要求的产脂肪酶酵母菌突变株,可配制以脂肪为唯一碳源的培养基,将辐射处理的酵母菌涂布在该固体培养基上,形成单菌落;产脂肪酶能力越强的酵母菌,分解利用脂肪的能力越强,菌落生长越好,一段时间后,按照菌落直径大小进行初筛,选取直径较大的菌落即可。

(4) 据题图分析可知,相同时间内,菌株B的细胞密度高于菌株A,而菌株B的脂肪剩余量低于菌株A的脂肪剩余量,故进行相关研究可选择菌株B,原因是菌株B增殖速度快,单细胞蛋白的产量高,同时降解脂肪的能力强,净化效果更好。

1. 培养基的种类和用途

划分标准 培养基的种类 特点 应用

物理性质 液体培养基 不加凝固剂 工业生产

半固体培养基 加凝固剂,如琼脂 观察微生物的运动、鉴定

固体培养基 对微生物分离、鉴定、计数等

划分标准 培养基的种类 特点 应用

化学成分 天然培养基 含化学成分不明确的天然物质 工业生产

合成培养基 培养基成分明确(用化学成分已知的化学物质配制) 分类、鉴定

半合成培养基 培养基成分有已明确的,也有天然成分 略

划分标准 培养基的种类 特点 应用

用途 基础培养基 含有野生型微生物所需的所有营养物质 用于野生型微生物的培养

选择培养基 培养基中加入某种化学物质,以抑制不需要的微生物的生长,促进所需要的微生物的生长 培养、分离出特定微生物(如以尿素为唯一氮源的培养基筛选出能分解尿素的微生物)

划分标准 培养基的种类 特点 应用

用途 鉴别培养基 根据微生物的代谢特点,在培养基中加入某种指示剂或化学药品 鉴别不同种类的微生物,如分解尿素的细菌可使添加酚红指示剂的培养基变红,纤维素分解菌可在含有刚果红的培养基上长出周围存在透明圈的菌落

2. 微生物培养中的无菌操作技术

(1) 3种常用消毒方法——煮沸消毒法、巴氏消毒法及化学药剂消毒法。

(2) 3种常用灭菌方法

①灼烧灭菌——接种环、接种针等金属器具。

②干热灭菌——主要针对玻璃器皿等。

③高压蒸汽灭菌——主要针对培养基等。

3. 培养基制备与微生物纯化技术

1. (2022·南通如皋适应性考试)为了检测冰激凌中的大肠杆菌含量是否超标。下列有关做法。正确的是( )

A. 配制培养基,高压蒸汽灭菌后,调节pH到弱碱性

B. 将冰淇凌融化后,进行梯度稀释,再用划线法进行接种

C. 置于37 ℃恒温箱中培养12 h,统计培养基中长出来的菌落数

D. 该实验应设置未接种样品的空白对照,以检测培养基是否被污染

【解析】 配置培养基时,应该先调节pH后灭菌,A错误;要检测冰淇凌中大肠杆菌是否超标,应该用稀释涂布平板法接种,B错误;应将培养基置于37 ℃恒温箱下培养24 h,C错误;为了检测培养基是否被污染,应该设置对照组,无菌水中不接种样品,D正确。

【答案】 D

2. (2022·扬州三模)为探究菌株 ZI 对病原菌Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ生长的抑制效果,取病原菌的菌丝块放置在平板中央,在距离中央 3 cm 处用接种环分别在 4 个位点接种菌株 ZI,28 ℃培养 3~5 d,观察抑菌圈大小,实验结果如下图。下列分析错误的是( )

A. 病原菌Ⅰ在培养基上生长的速度最快

B. 菌株 ZI 对三种病原菌的抑制作用不同

C. 菌株 ZI 通过释放分泌物抑制病原菌生长

D. 两类微生物的接种分别使用了平板划线法和稀释涂布平板法

【解析】 比较三组实验结果可知,病原菌Ⅱ和Ⅲ的菌丝出现了向内凹陷的现象,且Ⅲ内陷现象更明显,病原菌Ⅰ没有出现此现象,故菌株ZI对病原菌Ⅲ的抑制作用最强,对病原菌Ⅰ的抑制作用最弱,病原菌Ⅰ在培养基上生长的速度最快,A正确;图示三种病原菌所形成的抑菌圈大小不同,因此推测菌株 ZI 对三种病原菌的抑制作用不同,B正确;据题意可知,菌株ZI 与病原菌没有接触,但能抑制病原菌,据此推测菌株ZI 可能通过释放分泌物抑制病原菌生长,C正确;据图可知,微生物在培养基上都是均匀分布,因此两类微生物的接种都使用了稀释涂布平板法,D错误。

【答案】 D

谢谢观看

Thank you for watching

同课章节目录