第二节 人口迁移(含解析)

文档属性

| 名称 | 第二节 人口迁移(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 973.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-04-06 10:39:26 | ||

图片预览

文档简介

第二节 人口迁移

基础过关练

题组一 人口迁移及其影响因素

(2022安徽青阳一中月考)2019年2月12日,某地图品牌发布《2019年春节出行报告》,报告显示,从1月28日(腊月廿三)开始至2月4日(腊月三十),深圳、北京、上海、广州、东莞、成都、苏州、郑州、杭州、佛山十个城市人员流出最多,成为春节“空城”。据此完成下面两题。

1.春节期间该十大城市人口变化主要属于 ( )

A.国内人口流动

B.国际人口迁移

C.省内人口迁移

D.县际人口流动

2.导致春节“空城”现象出现的主要原因是 ( )

A.农村经济发展快

B.农村旅游资源丰富

C.受传统文化影响

D.交通网络迅速完善

(2022河北邢台月考改编)“人户分离”是指中华人民共和国境内公民的经常居住地和常住户口登记地二者不一致的现象。“人户分离”现象包括两种形式,即“有户(籍)无人”和“有人无户(籍)”。2021年我国“人户分离”人口为49 276万人。据此完成下面两题。

3.造成广大务工人员“人户分离”的根本原因是 ( )

A.教育水平差异

B.婚姻因素影响

C.严格的户籍管理制度

D.经济发展水平差异

4.下列地区中“有人无户(籍)”现象最为普遍的是 ( )

A.北京市 B.重庆市

C.河南省 D.河北省

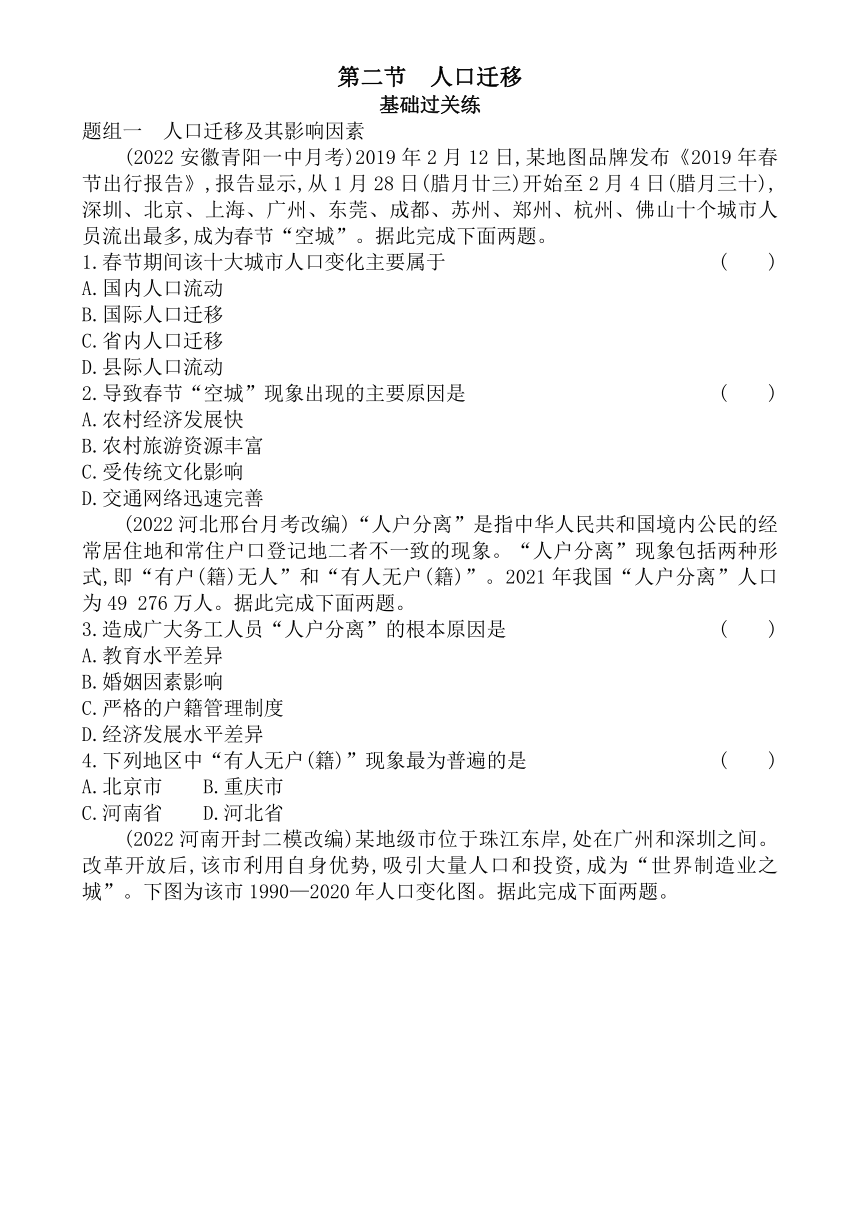

(2022河南开封二模改编)某地级市位于珠江东岸,处在广州和深圳之间。改革开放后,该市利用自身优势,吸引大量人口和投资,成为“世界制造业之城”。下图为该市1990—2020年人口变化图。据此完成下面两题。

5.2000年前,导致该市人口爆发式增长的最主要原因是 ( )

A.养老环境优 B.就业机会多

C.教育水平高 D.矿产储量大

6.2010年后,该市户籍人口增长较快的原因有 ( )

①生育政策调整 ②医疗条件改善

③落户政策放宽 ④国家财政补贴

A.①② B.②③ C.①④ D.①③

(2021吉林长春外国语学校月考)四川省攀枝花市位于金沙江上游河谷,年均温20.3℃,年日照时数2 300~2 700小时,1月平均气温达13.6℃。2013—2017年,从外地迁往攀枝花市的老年人由3万人增加到了15万人。据此完成下面两题。

7.大量老年人迁往攀枝花市的主要目的是 ( )

A.避寒 B.开矿

C.支教 D.经商

8.外来老年人不断迁入对攀枝花市的影响主要为 ( )

A.促进健康医疗产业发展

B.增加大量廉价劳动力

C.加剧就业困难

D.加快钢铁工业发展

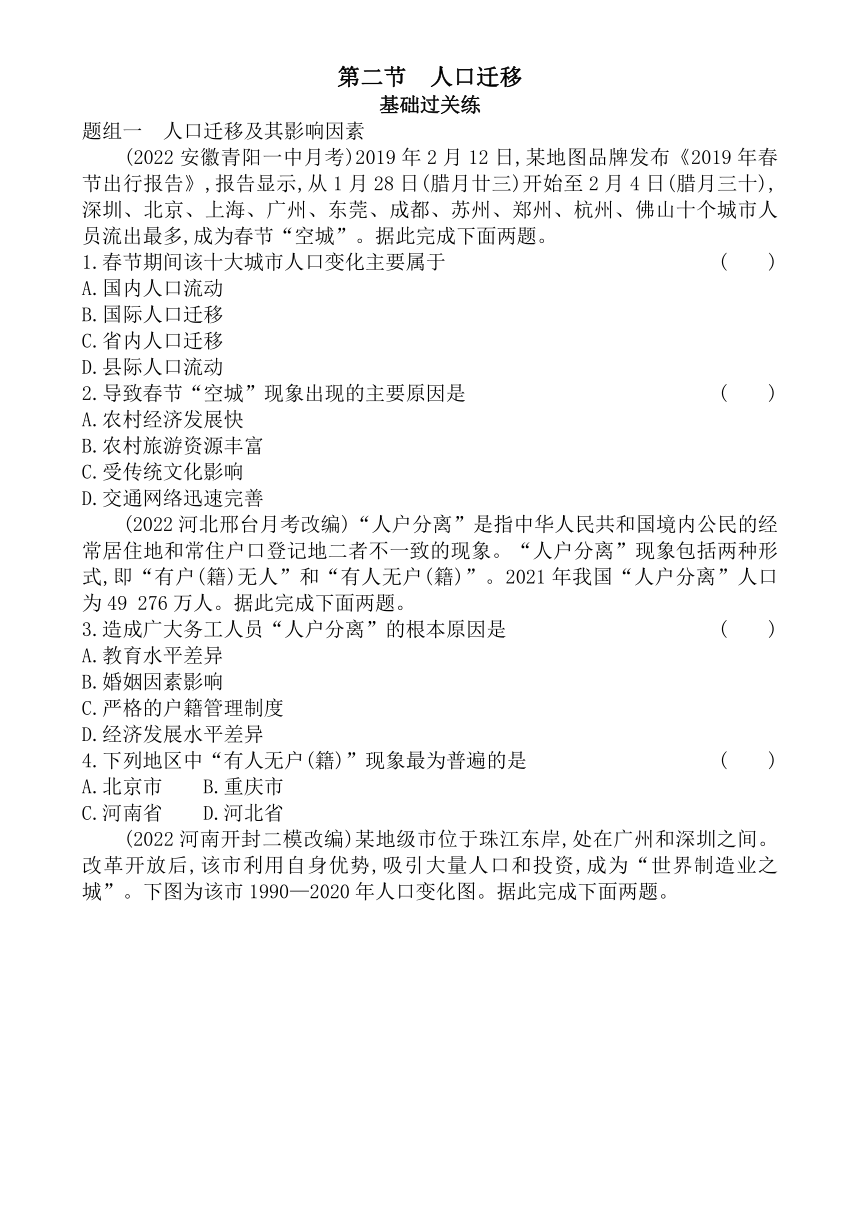

(2021河北元氏四中月考)近年来,西亚、北非地区由于战乱不断、持续动荡等,大批难民外涌。德国是目前为止接收难民最多的欧洲国家。下图为难民迁移路线示意图。据此完成下面两题。

9.有关图中所示的难民迁移,说法正确的有 ( )

①属于国内人口迁移

②是西亚、北非的难民迁往欧洲

③主要目的是躲避自然灾害

④主要影响因素是政治因素

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

10.难民大量涌入德国,对德国产生的影响是 ( )

A.缓解社会矛盾 B.减轻交通拥堵

C.加剧人口老龄化 D.加大对环境的压力

题组二 人口迁移的时空特点

(2021广东湛江月考)下图为人口迁移示意图。据此回答下面两题。

11.若此图表示第二次世界大战以后世界人口迁移的主要方向,则该图可能表示 ( )

A.从非洲迁往西亚 B.从亚洲迁往拉美

C.从北美迁往欧洲 D.从欧洲迁往非洲

12.近现代人口迁移中,始终是人口迁入地区的是 ( )

A.北美洲、大洋洲 B.北美洲、非洲

C.亚洲、大洋洲 D.欧洲、非洲

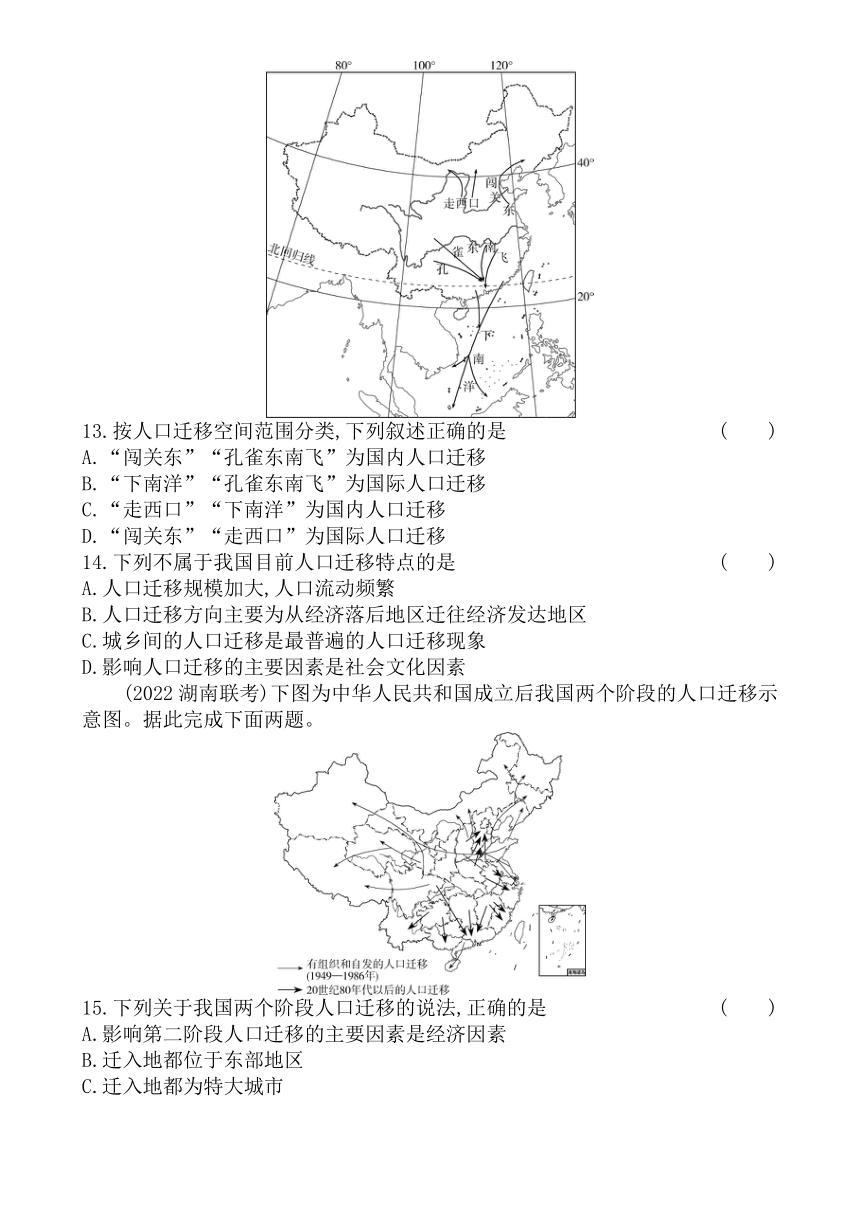

(2021浙江杭州传媒高级中学月考改编)历史上,我国出现了“下南洋”“闯关东”“走西口”等人口大迁移,20世纪80年代后出现了更大规模的以“孔雀东南飞”为标志的人口迁移潮。下图为我国不同时期人口迁移示意图。读图,完成下面两题。

13.按人口迁移空间范围分类,下列叙述正确的是 ( )

A.“闯关东”“孔雀东南飞”为国内人口迁移

B.“下南洋”“孔雀东南飞”为国际人口迁移

C.“走西口”“下南洋”为国内人口迁移

D.“闯关东”“走西口”为国际人口迁移

14.下列不属于我国目前人口迁移特点的是 ( )

A.人口迁移规模加大,人口流动频繁

B.人口迁移方向主要为从经济落后地区迁往经济发达地区

C.城乡间的人口迁移是最普遍的人口迁移现象

D.影响人口迁移的主要因素是社会文化因素

(2022湖南联考)下图为中华人民共和国成立后我国两个阶段的人口迁移示意图。据此完成下面两题。

15.下列关于我国两个阶段人口迁移的说法,正确的是 ( )

A.影响第二阶段人口迁移的主要因素是经济因素

B.迁入地都位于东部地区

C.迁入地都为特大城市

D.迁出地都位于西部地区

16.下列关于我国第二阶段人口迁移产生的影响,说法错误的是 ( )

A.迁出地区人才流失较多

B.农村产生留守儿童、留守老人

C.不利于乡村振兴战略的实施

D.有利于人力资源的优化配置

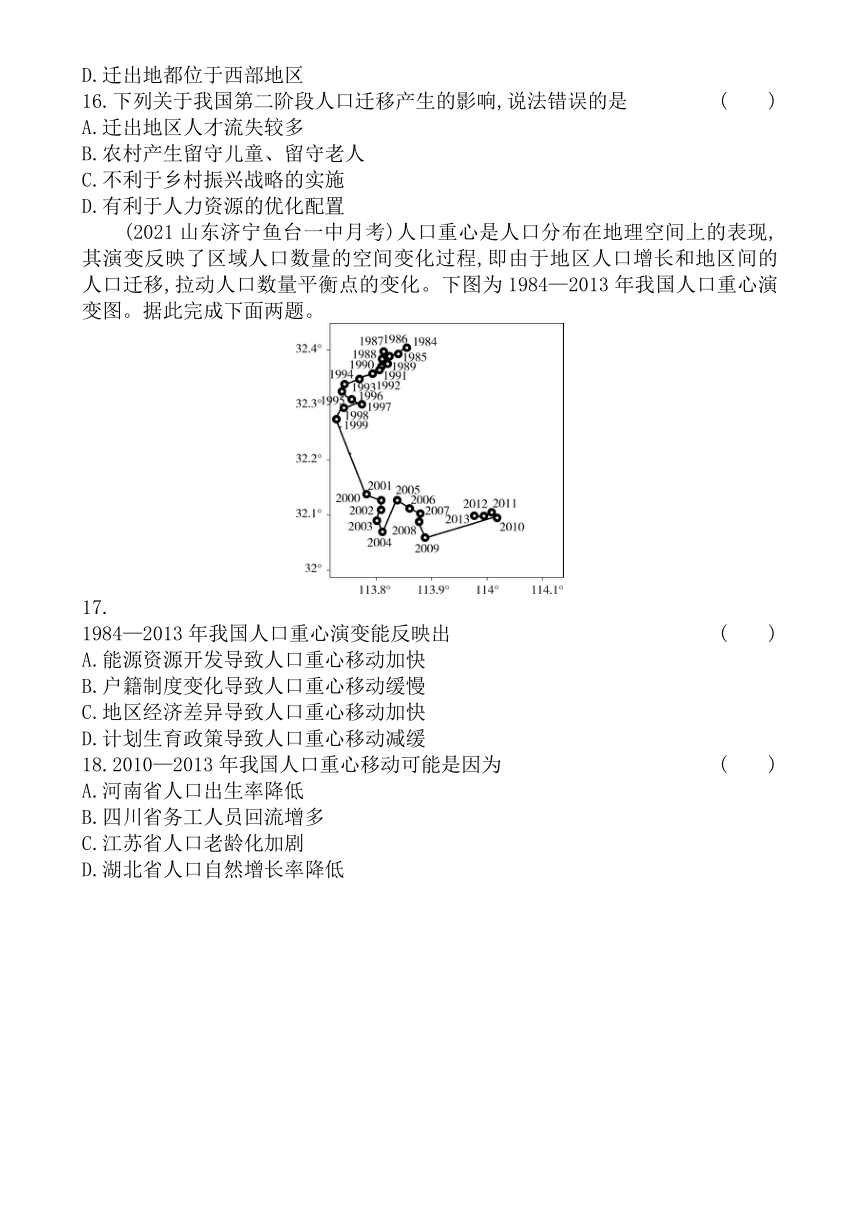

(2021山东济宁鱼台一中月考)人口重心是人口分布在地理空间上的表现,其演变反映了区域人口数量的空间变化过程,即由于地区人口增长和地区间的人口迁移,拉动人口数量平衡点的变化。下图为1984—2013年我国人口重心演变图。据此完成下面两题。

17.

1984—2013年我国人口重心演变能反映出 ( )

A.能源资源开发导致人口重心移动加快

B.户籍制度变化导致人口重心移动缓慢

C.地区经济差异导致人口重心移动加快

D.计划生育政策导致人口重心移动减缓

18.2010—2013年我国人口重心移动可能是因为 ( )

A.河南省人口出生率降低

B.四川省务工人员回流增多

C.江苏省人口老龄化加剧

D.湖北省人口自然增长率降低

能力提升练

题组一 影响人口迁移的因素

(2022湖南益阳二模)2019年,世界范围内国际移民人数约2.72亿人。其中40%以上的国际移民出生于亚洲。亚洲、欧洲和北美洲接纳的国际移民分别占全球国际移民总数的31%、30%、22%。国际移民的年龄与性别结构如下图所示。读图完成下面两题。

1.2019年国际移民的特点为 ( )

A.移民人数约占总人口数的10%

B.女性移民平均年龄较小

C.儿童移民比例远高于老年人

D.男性移民以青壮年为主

P173定点1

2.亚洲成为接纳国际移民增长最快的地区,这说明 ( )

A.亚洲经济发展水平超过欧美

B.亚洲为移民提供更多的就业机会

C.欧美国家全面抵制亚洲移民

D.出生于亚洲的移民首选迁向邻国

(2022辽宁营口期末)第七次全国人口普查数据显示,2020年我国流动人口总量为3.76亿人,人口流动将持续成为主导我国区域间人口变动的决定性因素。专家把我国的人口流动划分为乡乡流动(乡村到乡村)、乡城流动(乡村到城镇)、城乡流动(城镇到乡村)、城城流动(城镇到城镇)四种类型。下表示意不同流动类型人口在全部流动人口中所占比例(%)。据此完成下面两题。

序号 年份

2000 2005 2010 2020

① 52.2 61.4 63.2 65.8

② 21.4 20.3 20.9 21.1

③ 18.2 12.2 11.4 10.0

④ 8.2 6.1 4.5 3.1

3.①②③④依次表示 ( )

A.乡城流动、城城流动、乡乡流动、城乡流动

B.城城流动、乡乡流动、城乡流动、乡城流动

C.城乡流动、乡城流动、乡乡流动、城城流动

D.乡城流动、城乡流动、城城流动、乡乡流动

4.城城流动主要表现为高学历的人从中小城市向大城市迁移,最主要的影响因素是 ( )

A.家庭文化因素 B.教育和医疗水平

C.就业和发展机会 D.个人意愿

P174定点2

(2022福建三明期末)“一代户”家庭模式,即同一辈人或单身居住落户的情况。2021年11月《中共中央、国务院关于加强新时代老龄工作的意见》发布,鼓励成年子女与老年父母就近居住或共同生活,履行赡养义务。下表为2010—2020年我国部分省级行政区一代户占比变动情况表(单位:%)。读表完成下面三题。

地区 2010年 2020年

全国 34 50

黑龙江 36 60

广东 41 54

北京 50 59

新疆 35 43

河南 25 43

西藏 27 48

云南 24 41

江西 23 41

5.关于表中省级行政区“一代户”占比变化情况的叙述,正确的是 ( )

A.东部地区占比大、提升快

B.西部地区占比小、提升慢

C.占比大的省级行政区人口迁移规模大

D.占比小的省级行政区人口迁移规模小

6.我国“一代户”占比变化的直接原因主要有 ( )

①人口老龄化

②工业化水平提高

③生育率下降

④人口迁移

⑤生态环境优化

A.①②③ B.②③④

C.①③④ D.②④⑤

7.为让老人享有幸福的晚年生活,除与成年子女就近居住或共同生活外,下列措施中较为理想的是 ( )

A.养老院养老

B.以房养老

C.“候鸟式”迁徙养老

D.社区互助养老

(2022江苏扬州学业水平测试)人口集中指数反映了人口相对于土地分布的均匀程度,也反映了人口分布状况。人口集中指数为0~1,越趋向于1,说明人口分布集中的程度越高;越趋向于0,说明人口越趋向于分散。下表示意黑龙江省汉族、朝鲜族和其他少数民族人口集中指数的变化。据此完成下面两题。

年份 1953 1964 1982 1990 2000 2010

汉族 0.422 0.405 0.392 0.393 0.442 0.500

朝鲜族 0.622 0.608 0.598 0.610 0.622 0.617

其他少 数民族 0.560 0.504 0.481 0.491 0.542 0.544

8.据表可知 ( )

A.朝鲜族人口分布集中程度最高

B.汉族人口分布趋于分散

C.朝鲜族人口聚集程度变化最大

D.汉族人口分布趋于集中

9.导致出现上述人口分布变化趋势的主要因素是 ( )

A.资源状况 B.社会经济

C.文化发展 D.环境变迁

题组二 人口迁移的影响

(2021河北衡水十四中月考改编)改革开放后,随着我国社会经济的发展,人口迁移日趋频繁。下图为“某年我国部分省级行政区户籍人口和常住人口数量统计图”,该图可以反映人口迁移情况。完成下面两题。

10.

图中①②③④对应的省级行政区最可能分别是 ( )

A.粤、豫、黔、沪

B.豫、粤、黔、沪

C.粤、豫、沪、黔

D.豫、粤、沪、黔

11.我国目前的这种人口流动将 ( )

A.严重阻碍沿海地区的经济发展

B.加重沿海地区的环境压力

C.加重西部地区的环境压力

D.加速中部地区的资源开发

12.(2022湖南联考)阅读材料,完成下列要求。

材料一 一个地区的经济集聚程度(该地区生产总值在全国的占比)与人口集聚程度(人口数量在全国的占比)之比叫生产总值与人口的匹配度,它在很大程度上影响现在和将来的人口流向。当匹配度大于1,经济集聚程度高于人口集聚程度,意味着该地区单位人口能够创造更高的经济产出,进而获得更高收入。

材料二 下表示意我国除港、澳、台、宁、琼外各省级行政区生产总值与人口的匹配度。

匹配度(T) 省级行政区简称

T≥2 京、沪、津

1≤T<2 苏、浙、内蒙古、闽、粤、辽、鲁、渝、吉、鄂

0.6≤T<1 新、青、陕、晋、黑、冀、豫、川、皖、湘、桂、赣、藏

T<0.6 黔、云、甘

(1)描述我国生产总值与人口匹配度的大致分布规律,并在下图中分别用“●”和“▲”画出生产总值与人口匹配度最大和最小的省级行政区。

(2)根据生产总值与人口匹配度的差异,说明我国人口的大致流向。

(3)评价T≥2的地区人口流向对该地区可能产生的影响。

专题强化练1 人口统计图的判读

下图为贵州省第五次和第七次人口普查常住人口年龄结构图。读图,完成下面两题。

1.关于0~14岁人口变化的说法,正确的是 ( )

A.导致贵州省人口数量下降

B.由子女抚养成本升高引起

C.导致人口性别比例失衡

D.由医疗卫生条件改善引起

2.下列说法正确的是 ( )

A.第五次人口普查数据显示贵州省出现严重老龄化

B.两次人口普查数据显示贵州省劳动年龄人口数量大幅减少

C.第七次人口普查数据显示65岁及以上人口比重上升

D.两次人口普查数据显示劳动年龄人口数量基本相同

(2022福建龙岩长汀一中月考)常住人口是指实际居住在某地一定时间(半年以上)的人口。户籍人口是指已在公安户籍管理机关登记了常住户口的人口。近年来,多个大城市为吸引人才,纷纷出台户籍改革政策,放宽落户门槛。下图为2012—2017年某城市常住人口和户籍人口同比(与上一年同期相比)增长率变化图。据此完成下面两题。

3.2012—2017年,该城市 ( )

A.户籍人口数量不断增加

B.户籍人口增速持续升高

C.常住人口增速波动下降

D.常住人口数量不断增加

4.据图推断该城市落户门槛降低最明显的时间段是 ( )

A.2013—2014年 B.2014—2015年

C.2015—2016年 D.2016—2017年

(2022广东珠海月考)下图为“1982—2017年我国流动人口总量与分区比例图”。读图完成下面两题。

5.1982年以后,我国流动人口变化的主要特点是 ( )

A.东部地区占比先升后降

B.中西部地区占比持续下降

C.全国流动人口总量2005年前增加,之后减少

D.全国流动人口增长率2014年前增大,之后减小

6.造成三大区域人口流动趋势变化的原因是 ( )

A.全国交通条件改善,人口流动的规模进一步加大

B.各地户籍政策放开,流动人口逐渐向大城市集中

C.2005年以后,东部地区经济发展进入平台期,流动人口开始减少

D.中西部地区经济发展,对流动人口吸引力有所增强

(2021云南玉溪师院附中期中)人口净迁移率=[(迁入人口-迁出人口)/区域总人口]×100%。下图为1985—2010年广东、河南、云南、北京四省级行政区人口净迁移率示意图。读图回答下面两题。

7.甲、乙、丙、丁依次表示的省级行政区是 ( )

A.北京、广东、云南、河南

B.云南、河南、广东、北京

C.广东、河南、云南、北京

D.北京、广东、河南、云南

8.甲、丙两省级行政区人口净迁移率差异显著的主要影响因素是 ( )

A.交通条件 B.国家政策

C.资源状况 D.经济发展水平

9.(2022福建厦门松柏中学月考)读图文材料,回答问题。

上海是我国人口最多的城市之一,上海的人口问题与其地理环境密切相关,并受社会经济发展水平、科技水平和医疗卫生水平等因素影响。根据《2015年上海市国民经济和社会发展统计公报》,至2015年末,全市常住人口总数为2 415.27万人。其中,户籍常住人口1 433.62万人,外来常住人口981.65万人。

2010年上海人口金字塔图

(1)根据上述图文材料,归纳上海人口的特点。

(2)分析外来人口对上海城市发展产生的积极影响。

答案全解全析

基础过关练

1.A 根据所学知识并结合实际可知,春节期间这十大“空城”形成的原因是短时间的人口流动,不是人口迁移,B、C错误;春节期间这十大城市人口主要流向家乡,其家乡多位于经济欠发达地区,这些地区多不和这十大城市处于同一县域、省域内,因此春节期间该十大城市人口变化主要属于国内人口流动,A正确、D错误。

2.C 根据所学知识可知,春节“空城”现象出现的主要原因是春节是我国最隆重的传统节日,讲究阖家团圆,因此大量务工人员返乡主要受传统文化影响,C正确;与农村经济发展快及旅游资源丰富关系不大,A、B错误;交通网络迅速完善是促进人口流动的条件,不是导致人口流动的原因,D错误。

3.D 地区间经济发展水平存在差异,提供的就业机会和收入差异大,导致广大务工人员离开户籍所在地到经济发达地区务工,从而造成“人户分离”,因此其根本原因是地区间经济发展水平差异,D正确。教育水平差异、婚姻因素影响不是造成广大务工人员“人户分离”的根本原因,A、B错误;严格的户籍管理制度会减少人口的移动,C错误。

4.A “有人无户(籍)”现象主要是指离开户籍所在地到此居住但未取得本地户籍的现象,即人口流入现象,该地区一般经济较发达,选项中北京市经济最发达,该现象最为普遍,A正确。重庆市、河南省和河北省的经济发展水平不及北京市,“有人无户(籍)”现象不是最普遍的,排除B、C、D。

5.B 根据材料“改革开放后,该市利用自身优势,吸引大量人口和投资,成为‘世界制造业之城’”可知,2000年前,导致该市人口爆发式增长的最主要原因是经济发展,制造业发展,就业机会多,吸引了大量人口流入,B正确;与养老环境和教育水平关系不大,A、C错误;珠江东岸矿产资源较为贫乏,D错误。

6.D 读图分析可知,2010年后,该市户籍人口有较快的增长主要得益于生育政策调整和落户政策放宽,①③正确;2000—2010年,该市医疗条件也在改善,因此2010年后该市户籍人口增长较快与医疗条件改善关系不大,②错误;无相关信息提及财政方面的补贴措施,④错误。故选D。

7.A 由材料可知,攀枝花市年均温20.3℃,年日照时数2 300~2 700小时,1月平均气温达13.6℃。全年气温适中,尤其是冬季,因此大量老年人迁往攀枝花市避寒,A正确。老年人大多已经退休,开矿、支教、经商不是大量老年人迁往攀枝花市的主要目的,B、C、D错误。

8.A 由于老年人对健康医疗服务需求大,大量外来老年人不断迁入,可以促进攀枝花市健康医疗产业发展,A正确。老年人大多已经退休,不属于劳动力,因而不会给攀枝花市增加大量廉价劳动力,B错误;也不会加剧攀枝花市就业困难,C错误;亦不会加快当地钢铁工业发展,D错误。

9.C 图示为西亚、北非地区难民大量向欧洲迁移,属于国际人口迁移,①错误、②正确;主要目的是躲避战争,主要影响因素为政治因素,③错误、④正确。故选C。

10.D 难民大量涌入德国,会加剧德国社会矛盾,A错误;加重德国交通拥堵,B错误;缓解德国人口老龄化,C错误;加大对德国环境的压力,D正确。

11.A 第二次世界大战以后,国际人口迁移的主要特征是人口从发展中国家和经济欠发达地区流向发达国家和经济发达地区;大量人口流向欧洲和北美;拉丁美洲、非洲和亚洲以人口迁出为主;西亚石油输出国从周边地区大量招募外籍工人,因而有大量人口迁入;等。故选A。

12.A 近现代人口迁移中,北美洲、大洋洲等经济发达、地广人稀地区始终是人口迁入地区,A正确。亚洲、非洲等人口密集、经济落后地区现在为主要人口迁出地区,B、C、D错误。

13.A 国内人口迁移是指在一国范围内,人口从一个地区移居至另一个地区的现象,至少要跨越行政区,图中的“闯关东”和“孔雀东南飞”现象均发生在我国境内,属于典型的国内人口迁移,A选项正确;图示“下南洋”路线指示人口由我国南部沿海地区迁移到东南亚地区,属于国际人口迁移,“走西口”路线指示我国山西、陕西等地的人口向长城以外地区迁移,属于国内人口迁移,B、C、D选项错误。综上分析,本题选A。

14.D 目前我国人口迁移规模加大,人口流动频繁,故A不符合题意;由于社会经济因素,人口迁移方向主要为从经济落后地区迁往经济发达地区,故B不符合题意;由于经济发展水平差异,城乡间的人口迁移是最普遍的人口迁移现象,故C不符合题意;目前影响我国人口迁移的主要因素是社会经济因素,故D符合题意。故选D。

15.A 据图分析,第二阶段为改革开放后,影响该阶段人口迁移的主要因素是经济因素,即人们为获得更高的经济收入和更多的就业机会而由经济欠发达地区迁往经济发达地区,A正确;第一阶段人口主要迁往边疆地区,B错误;迁入地也有大城市、中等城市,第一阶段甚至迁往边疆荒无人烟的地区,C错误;第一阶段迁出地有东部地区,第二阶段迁出地有中部地区,如河南省,D错误。

16.C 第二阶段人口迁移方向为从农村到城市、从内陆到沿海,所以会造成迁出地人才流失;农村青壮年大量流出会产生留守儿童和留守老人;从农村迁往城市,有利于农村人口增加经济收入和学习先进技术,对乡村振兴有利;人口的合理流动是人力资源在空间上的优化配置,可使人尽其才。故选C。

17.C 改革开放以后,我国地区间经济发展不平衡现象加剧,同时户籍管理制度有所松动,这些变化都有利于人口更快迁移和流动,B错误、C正确;能源资源开发和计划生育政策不是影响人口重心移动的主要因素,A、D错误。

18.B 2010—2013年我国人口重心趋向西移,中西部(四川省)农民工务工地点主要在东部地区,回流人口增多可使人口重心西移,B正确。我国人口重心移动主要是人口迁移导致的,河南省人口出生率、江苏省人口老龄化和湖北省人口自然增长率变化对人口迁移影响较小,A、C、D错误。

解题技巧

人口重心的变化主要受人口迁移影响,与人口自然增长关系不大。

能力提升练

1.D 2019年世界范围内国际移民人数约2.72亿人,若移民人数占总人口数的10%,则可推算出全球总人口数约为27亿,与实际不符,A错误。读图可知,男性和女性的移民年龄基本集中在25~49岁(约占总移民人数的50%),以青壮年为主,男、女性移民平均年龄大致相当,D正确、B错误。60岁及以上移民比例男性占5.6%,女性占6.6%;14岁及以下移民比例男性、女性各占4.9%,故儿童移民比例低于老年人,C错误。

2.B 亚洲成为接纳国际移民增长最快的地区,这说明亚洲为移民提供了更多的就业机会,B正确;亚洲经济发展水平没有超过欧美,A错误;亚洲成为接纳国际移民增长最快的地区并不能说明欧美国家全面抵制亚洲移民,C错误;一般来说,现阶段影响人口迁移的因素主要是经济因素,出生于亚洲的移民首选迁向经济发达、能够提供就业机会的国家,不一定是邻国,D错误。

规律总结

第二次世界大战后,世界的经济进入复苏期,国际环境相对安全平稳,受经济因素影响,大量移民从发展中国家(经济欠发达地区)迁移至发达国家(经济发达地区)。

3.A 由表格可知,2000—2020年,①类型人口流动比例最大,结合我国发展背景,由于经济发展水平差异,城镇可以提供更多的就业岗位和更高的经济收入,所以乡城流动是我国目前人口流动的主体,①应代表乡城流动;我国城镇目前整体处于高速发展阶段,因此城乡流动占比应最小,④应为城乡流动。故选A。

4.C 随着高等教育的普及,越来越多的来自小城镇和中小城市的高学历人口为寻求就业和发展机会参与到城城流动的活动中,另外大城市的人才吸引政策也促使了人口城城流动,C正确;家庭文化因素、教育和医疗水平、个人意愿会影响高学历人口流动,但不是最主要影响因素,A、B、D错误。

5.C 根据材料信息可知,广东和北京的“一代户”占比提升较慢,A错误;西藏的“一代户”占比提升较快,B错误;“一代户”占比大的省级行政区有黑龙江、广东和北京,黑龙江是主要的人口迁出区,广东和北京是主要的人口迁入区,人口迁移规模均较大,C正确;云南、江西的“一代户”占比小,是主要的人口迁出区,人口迁移规模较大,D错误。

6.C 人口老龄化导致老龄人口独居或老龄夫妻共同居住数量增加,“一代户”增加,①正确;生育率下降,即有部分青年夫妻不生育子女,夫妻共同居住,“一代户”增加,③正确;人口迁移,导致老龄人口与青壮年子女分居两地,“一代户”增加,④正确;工业化水平提高、生态环境优化对人口迁移有一定影响,但对于“一代户”的直接影响较小,②⑤错误。所以选C。

7.D 养老院养老、以房养老和“候鸟式”迁徙养老都会增大老年人养老的经济压力,且老年人出行不便,A、B、C错误;社区互助养老,能够减小老年人的养老负担,同时提高老年人的幸福指数,有利于其享受幸福的晚年生活,D正确。

知识补充

在我国,“三口之家”的模式已经不是家庭最主流的模式,取而代之的,是各种各样的“一代户”形式:独居、夫妻二人、空巢老人等。

8.A 根据材料“人口集中指数为0~1,越趋向于1,说明人口分布集中的程度越高;越趋向于0,说明人口越趋向于分散”并读表可知,朝鲜族人口集中指数最高,因此人口分布集中程度最高,而且人口集中指数变化最小,人口聚集程度变化最小,A正确、C错误;汉族人口分布集中指数经历了先变小后变大的变化过程,说明汉族人口分布先趋于分散后趋于集中,B、D错误。

9.B 上述人口分布变化趋势主要是人口迁移造成的,而现阶段我国人口迁移的最主要影响因素是社会经济因素,B正确。资源状况和环境变迁在较短的时间内出现反复的可能性不大,A、D错误;文化发展在短时间内对人口迁移影响不大,C错误。

10.A 一般经济发达的地区,常住人口多于户籍人口;经济落后的地区,人口外流导致常住人口少于户籍人口。读图,①的常住人口约1.1亿人,户籍人口约0.9亿人,常住人口多于户籍人口,且人口规模大,说明该省级行政区经济发达,应是广东(粤);②的常住人口约0.9亿人,户籍人口约1.1亿人,常住人口少于户籍人口,且人口规模大,说明该省级行政区经济落后,应为河南(豫);③的常住人口少于户籍人口,说明该省级行政区经济落后,人口规模不大,应为贵州(黔);④的常住人口明显多于户籍人口,说明该省级行政区经济发达,外来人口众多,但人口规模小,应为上海(沪)。因此A正确。

11.B 当前,我国的人口流动主要受经济因素影响,人口总体向经济发达的沿海地区流动,将加速沿海地区经济发展,A错误;沿海地区人口迁入,环境压力将加重,B正确;西部地区人口迁出,环境压力将减轻,C错误;中部地区人口迁出,将失去大量廉价的劳动力,不利于资源开发,D错误。

12.答案 (1)分布规律:我国生产总值与人口的匹配度地区差异大,大致东部地区(经济发达地区)高,西部地区(经济欠发达地区)低;除港、澳、台、宁、琼外,我国生产总值与人口的匹配度最高的省级行政区是京、津、沪,最低的省级行政区是黔、云、甘。

北京、天津、上海画圆点,贵州、云南、甘肃画三角形,绘图略。

(2)由生产总值与人口的匹配度低的地区流向高的地区(由经济欠发达地区流向经济发达地区);由中西部地区流向东部地区;由乡村地区流向城镇地区。

(3)有利影响:提供大量廉价劳动力;促进经济持续发展,使经济发展充满活力。

不利影响:加剧住房紧张,造成房价过高;就业压力增大;交通拥堵;城市基础设施压力增大。

解析 (1)读材料二可知,表中生产总值与人口的匹配度被划分为四个等级,这说明我国生产总值与人口的匹配度地区差异大;进一步读表可知,大致东部地区(经济发达地区:京、沪、津、苏、浙、闽、粤等)的匹配度较高(T≥2或1≤T<2),而中西部地区(经济欠发达地区:新、青、陕、晋、黑、豫、川、皖、湘、赣、藏、黔、云、甘等)的匹配度低(0.6≤T<1或T<0.6);最后找出极值分布情况,读表可知,除港、澳、台、宁、琼外,我国生产总值与人口的匹配度最高的省级行政区是京、津、沪(T≥2),最低的省级行政区是黔、云、甘(T<0.6)。

(2)根据材料可知,当匹配度大于1,经济集聚程度高于人口集聚程度,意味着该地区单位人口能够创造更高的经济产出,进而获得更高收入,将吸引人口流入;而匹配度低于1,意味着该地区的经济集聚程度低于人口集聚程度,将引起人口流失。因此可推断人口的大致流向是:①由生产总值与人口的匹配度低的地区流向高的地区(即由经济欠发达地区流向经济发达地区);②由于我国东部地区经济发展水平高于中西部,因此根据生产总值与人口的匹配度判断,人口应由中西部地区流向东部地区;③由于城镇地区经济发展水平高于乡村地区,因此人口由乡村地区流向城镇地区。

(3)读表可知,京、津、沪生产总值与人口的匹配度最高(T≥2),说明这些地区经济发达,就业机会多,收入高,将吸引人口由经济欠发达地区大量迁入。人口迁入对迁入地产生的影响可以从有利影响和不利影响两方面来分析。有利影响:给京、津、沪提供大量廉价劳动力;流入的人口多从事第二产业和第三产业,因而会促进当地经济持续稳定发展,使经济发展充满活力。不利影响:人口大量增加,会加剧住房紧张,同时也可能造成房价过高;流入人口增加,就业机会、就业岗位竞争加大,使得当地人口就业压力增大;由于流入人口多居住在房价相对较低的郊区,而工作地点多在市区,因此会造成公交、地铁等交通拥堵;也使城市基础设施压力增大,如供水、供电、医疗、教育等压力加大;还可能会导致城市污染加重,给城市管理增加难度。

专题强化练1 人口统计图的判读

1.B 读图可知,0~14岁人口,第五次人口普查时占比约为30%,第七次人口普查时占比约为22%,说明0~14岁人口比重下降,但不一定导致贵州省人口数量下降,A错误;两次人口普查期间,社会经济发展迅速,子女抚养成本升高,引起0~14岁人口占比下降,B正确;少年儿童人口比重下降与人口性别比例关系不大,C错误;医疗卫生条件改善既可以降低人口死亡率,又可以提高婴幼儿存活率,不一定会导致0~14岁人口占比下降,D错误。

2.C 读图可知,第五次人口普查时,贵州省65岁及以上人口占比大约为5%,人口老龄化的标准是65岁及以上人口所占比重超过7%,因此第五次人口普查数据未显示贵州省出现严重老龄化,A错误;两次人口普查数据显示劳动年龄人口占比变化不大,且随着时间推移,人口总量有所增加,劳动年龄人口数量也应有所增加,B、D错误;第七次人口普查数据显示贵州省65岁及以上人口比重超过10%,所占比重上升,C正确。

3.D 读图可知,2012年户籍人口同比增长率小于0,说明户籍人口数量减少,A错误;2014—2015年,户籍人口同比增长率下降,B错误;常住人口同比增长率的变化情况为:2012—2014年保持稳定,2014—2015年上升,2015—2017年下降,C错误;2012—2017年,常住人口同比增长率始终大于0,说明常住人口数量不断增加,D正确。

4.D 读图可知,2016—2017年,该市户籍人口同比增长率大幅提高,说明落户门槛降低最明显,D正确。图解如下:

5.A 据图分析,东部地区流动人口占比1982—2005年上升,2005年之后下降,A正确;中部地区流动人口占比先下降后上升,西部地区流动人口占比先上升后下降再上升,B错误;全国流动人口总量2014年前增加,之后减少,C错误;全国流动人口增长率是波动变化的,D错误。

6.D 三大区域人口流动趋势变化是东部地区流动人口占比一直较大,但近年来呈下降趋势;中部地区流动人口占比先大幅下降,之后略有上升,占比较小;西部地区流动人口占比先略有上升,之后下降,近年来又呈上升趋势,但占比较小。造成上述变化的原因是东部地区就业机会仍较多,对流动人口具有持续吸引力,中西部地区经济发展,就业机会增加,使流动人口不必远距离流动到东部,对流动人口吸引力有所增强。故选D。

解题方法

经济因素往往是影响人口迁移的主要因素。经济越发展,人口在地区之间的迁移就越受经济条件的制约。从宏观上看,经济布局的改变也会造成大量人口的迁移。如我国设立的经济特区,吸引了大量人口的迁入。

7.D 根据图示,甲、乙1985—2010年的人口一直为净迁入,说明甲、乙经济发展水平高,应为北京和广东;甲在2005—2010年的人口净迁移率明显大于乙,因此甲经济发展水平高于乙,应是北京,则乙为广东;丙的人口以迁出为主,河南剩余劳动力总数多,人口净迁出较多,丙为河南;云南净迁出人口相对较少,应该是丁。故选D。

8.D 在影响人口迁移的因素中,不同区域间经济发展水平的差异往往起着重要的作用。甲代表北京,丙代表河南,北京经济发达,就业机会多,人口以迁入为主,河南经济较落后,就业机会少,人口以迁出为主,故甲、丙两省级行政区人口净迁移率差异显著的主要影响因素是经济发展水平,D正确;资源状况、国家政策和交通条件不是甲、丙两省级行政区人口迁移率差异显著的主要影响因素,A、B、C错误。

9.答案 (1)人口总量大,外来人口多。少年儿童所占比重小、劳动力人口所占比重大、65岁及以上人口所占比重大(约为10%),进入老龄化社会。

(2)弥补了上海劳动力的不足,缓解了人口老龄化带来的负面影响,促进了经济发展。

解析 (1)根据上海2010年人口金字塔图可知,0~14岁男性和女性人口比重相加为8%左右,说明少年儿童比重小;同理计算可得,15~64岁人口比重为82%左右,劳动年龄人口比重大;65岁及以上人口所占比重为10%左右,超过7%,说明人口老龄化严重。根据材料“户籍常住人口1 433.62万人,外来常住人口981.65万人”可知,上海人口总量大,外来人口数量多。

(2)大量外来人口迁入上海,且主要为青壮年劳动力,为上海经济发展提供有力支撑,同时也缓解了人口老龄化带来的负面影响。

基础过关练

题组一 人口迁移及其影响因素

(2022安徽青阳一中月考)2019年2月12日,某地图品牌发布《2019年春节出行报告》,报告显示,从1月28日(腊月廿三)开始至2月4日(腊月三十),深圳、北京、上海、广州、东莞、成都、苏州、郑州、杭州、佛山十个城市人员流出最多,成为春节“空城”。据此完成下面两题。

1.春节期间该十大城市人口变化主要属于 ( )

A.国内人口流动

B.国际人口迁移

C.省内人口迁移

D.县际人口流动

2.导致春节“空城”现象出现的主要原因是 ( )

A.农村经济发展快

B.农村旅游资源丰富

C.受传统文化影响

D.交通网络迅速完善

(2022河北邢台月考改编)“人户分离”是指中华人民共和国境内公民的经常居住地和常住户口登记地二者不一致的现象。“人户分离”现象包括两种形式,即“有户(籍)无人”和“有人无户(籍)”。2021年我国“人户分离”人口为49 276万人。据此完成下面两题。

3.造成广大务工人员“人户分离”的根本原因是 ( )

A.教育水平差异

B.婚姻因素影响

C.严格的户籍管理制度

D.经济发展水平差异

4.下列地区中“有人无户(籍)”现象最为普遍的是 ( )

A.北京市 B.重庆市

C.河南省 D.河北省

(2022河南开封二模改编)某地级市位于珠江东岸,处在广州和深圳之间。改革开放后,该市利用自身优势,吸引大量人口和投资,成为“世界制造业之城”。下图为该市1990—2020年人口变化图。据此完成下面两题。

5.2000年前,导致该市人口爆发式增长的最主要原因是 ( )

A.养老环境优 B.就业机会多

C.教育水平高 D.矿产储量大

6.2010年后,该市户籍人口增长较快的原因有 ( )

①生育政策调整 ②医疗条件改善

③落户政策放宽 ④国家财政补贴

A.①② B.②③ C.①④ D.①③

(2021吉林长春外国语学校月考)四川省攀枝花市位于金沙江上游河谷,年均温20.3℃,年日照时数2 300~2 700小时,1月平均气温达13.6℃。2013—2017年,从外地迁往攀枝花市的老年人由3万人增加到了15万人。据此完成下面两题。

7.大量老年人迁往攀枝花市的主要目的是 ( )

A.避寒 B.开矿

C.支教 D.经商

8.外来老年人不断迁入对攀枝花市的影响主要为 ( )

A.促进健康医疗产业发展

B.增加大量廉价劳动力

C.加剧就业困难

D.加快钢铁工业发展

(2021河北元氏四中月考)近年来,西亚、北非地区由于战乱不断、持续动荡等,大批难民外涌。德国是目前为止接收难民最多的欧洲国家。下图为难民迁移路线示意图。据此完成下面两题。

9.有关图中所示的难民迁移,说法正确的有 ( )

①属于国内人口迁移

②是西亚、北非的难民迁往欧洲

③主要目的是躲避自然灾害

④主要影响因素是政治因素

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

10.难民大量涌入德国,对德国产生的影响是 ( )

A.缓解社会矛盾 B.减轻交通拥堵

C.加剧人口老龄化 D.加大对环境的压力

题组二 人口迁移的时空特点

(2021广东湛江月考)下图为人口迁移示意图。据此回答下面两题。

11.若此图表示第二次世界大战以后世界人口迁移的主要方向,则该图可能表示 ( )

A.从非洲迁往西亚 B.从亚洲迁往拉美

C.从北美迁往欧洲 D.从欧洲迁往非洲

12.近现代人口迁移中,始终是人口迁入地区的是 ( )

A.北美洲、大洋洲 B.北美洲、非洲

C.亚洲、大洋洲 D.欧洲、非洲

(2021浙江杭州传媒高级中学月考改编)历史上,我国出现了“下南洋”“闯关东”“走西口”等人口大迁移,20世纪80年代后出现了更大规模的以“孔雀东南飞”为标志的人口迁移潮。下图为我国不同时期人口迁移示意图。读图,完成下面两题。

13.按人口迁移空间范围分类,下列叙述正确的是 ( )

A.“闯关东”“孔雀东南飞”为国内人口迁移

B.“下南洋”“孔雀东南飞”为国际人口迁移

C.“走西口”“下南洋”为国内人口迁移

D.“闯关东”“走西口”为国际人口迁移

14.下列不属于我国目前人口迁移特点的是 ( )

A.人口迁移规模加大,人口流动频繁

B.人口迁移方向主要为从经济落后地区迁往经济发达地区

C.城乡间的人口迁移是最普遍的人口迁移现象

D.影响人口迁移的主要因素是社会文化因素

(2022湖南联考)下图为中华人民共和国成立后我国两个阶段的人口迁移示意图。据此完成下面两题。

15.下列关于我国两个阶段人口迁移的说法,正确的是 ( )

A.影响第二阶段人口迁移的主要因素是经济因素

B.迁入地都位于东部地区

C.迁入地都为特大城市

D.迁出地都位于西部地区

16.下列关于我国第二阶段人口迁移产生的影响,说法错误的是 ( )

A.迁出地区人才流失较多

B.农村产生留守儿童、留守老人

C.不利于乡村振兴战略的实施

D.有利于人力资源的优化配置

(2021山东济宁鱼台一中月考)人口重心是人口分布在地理空间上的表现,其演变反映了区域人口数量的空间变化过程,即由于地区人口增长和地区间的人口迁移,拉动人口数量平衡点的变化。下图为1984—2013年我国人口重心演变图。据此完成下面两题。

17.

1984—2013年我国人口重心演变能反映出 ( )

A.能源资源开发导致人口重心移动加快

B.户籍制度变化导致人口重心移动缓慢

C.地区经济差异导致人口重心移动加快

D.计划生育政策导致人口重心移动减缓

18.2010—2013年我国人口重心移动可能是因为 ( )

A.河南省人口出生率降低

B.四川省务工人员回流增多

C.江苏省人口老龄化加剧

D.湖北省人口自然增长率降低

能力提升练

题组一 影响人口迁移的因素

(2022湖南益阳二模)2019年,世界范围内国际移民人数约2.72亿人。其中40%以上的国际移民出生于亚洲。亚洲、欧洲和北美洲接纳的国际移民分别占全球国际移民总数的31%、30%、22%。国际移民的年龄与性别结构如下图所示。读图完成下面两题。

1.2019年国际移民的特点为 ( )

A.移民人数约占总人口数的10%

B.女性移民平均年龄较小

C.儿童移民比例远高于老年人

D.男性移民以青壮年为主

P173定点1

2.亚洲成为接纳国际移民增长最快的地区,这说明 ( )

A.亚洲经济发展水平超过欧美

B.亚洲为移民提供更多的就业机会

C.欧美国家全面抵制亚洲移民

D.出生于亚洲的移民首选迁向邻国

(2022辽宁营口期末)第七次全国人口普查数据显示,2020年我国流动人口总量为3.76亿人,人口流动将持续成为主导我国区域间人口变动的决定性因素。专家把我国的人口流动划分为乡乡流动(乡村到乡村)、乡城流动(乡村到城镇)、城乡流动(城镇到乡村)、城城流动(城镇到城镇)四种类型。下表示意不同流动类型人口在全部流动人口中所占比例(%)。据此完成下面两题。

序号 年份

2000 2005 2010 2020

① 52.2 61.4 63.2 65.8

② 21.4 20.3 20.9 21.1

③ 18.2 12.2 11.4 10.0

④ 8.2 6.1 4.5 3.1

3.①②③④依次表示 ( )

A.乡城流动、城城流动、乡乡流动、城乡流动

B.城城流动、乡乡流动、城乡流动、乡城流动

C.城乡流动、乡城流动、乡乡流动、城城流动

D.乡城流动、城乡流动、城城流动、乡乡流动

4.城城流动主要表现为高学历的人从中小城市向大城市迁移,最主要的影响因素是 ( )

A.家庭文化因素 B.教育和医疗水平

C.就业和发展机会 D.个人意愿

P174定点2

(2022福建三明期末)“一代户”家庭模式,即同一辈人或单身居住落户的情况。2021年11月《中共中央、国务院关于加强新时代老龄工作的意见》发布,鼓励成年子女与老年父母就近居住或共同生活,履行赡养义务。下表为2010—2020年我国部分省级行政区一代户占比变动情况表(单位:%)。读表完成下面三题。

地区 2010年 2020年

全国 34 50

黑龙江 36 60

广东 41 54

北京 50 59

新疆 35 43

河南 25 43

西藏 27 48

云南 24 41

江西 23 41

5.关于表中省级行政区“一代户”占比变化情况的叙述,正确的是 ( )

A.东部地区占比大、提升快

B.西部地区占比小、提升慢

C.占比大的省级行政区人口迁移规模大

D.占比小的省级行政区人口迁移规模小

6.我国“一代户”占比变化的直接原因主要有 ( )

①人口老龄化

②工业化水平提高

③生育率下降

④人口迁移

⑤生态环境优化

A.①②③ B.②③④

C.①③④ D.②④⑤

7.为让老人享有幸福的晚年生活,除与成年子女就近居住或共同生活外,下列措施中较为理想的是 ( )

A.养老院养老

B.以房养老

C.“候鸟式”迁徙养老

D.社区互助养老

(2022江苏扬州学业水平测试)人口集中指数反映了人口相对于土地分布的均匀程度,也反映了人口分布状况。人口集中指数为0~1,越趋向于1,说明人口分布集中的程度越高;越趋向于0,说明人口越趋向于分散。下表示意黑龙江省汉族、朝鲜族和其他少数民族人口集中指数的变化。据此完成下面两题。

年份 1953 1964 1982 1990 2000 2010

汉族 0.422 0.405 0.392 0.393 0.442 0.500

朝鲜族 0.622 0.608 0.598 0.610 0.622 0.617

其他少 数民族 0.560 0.504 0.481 0.491 0.542 0.544

8.据表可知 ( )

A.朝鲜族人口分布集中程度最高

B.汉族人口分布趋于分散

C.朝鲜族人口聚集程度变化最大

D.汉族人口分布趋于集中

9.导致出现上述人口分布变化趋势的主要因素是 ( )

A.资源状况 B.社会经济

C.文化发展 D.环境变迁

题组二 人口迁移的影响

(2021河北衡水十四中月考改编)改革开放后,随着我国社会经济的发展,人口迁移日趋频繁。下图为“某年我国部分省级行政区户籍人口和常住人口数量统计图”,该图可以反映人口迁移情况。完成下面两题。

10.

图中①②③④对应的省级行政区最可能分别是 ( )

A.粤、豫、黔、沪

B.豫、粤、黔、沪

C.粤、豫、沪、黔

D.豫、粤、沪、黔

11.我国目前的这种人口流动将 ( )

A.严重阻碍沿海地区的经济发展

B.加重沿海地区的环境压力

C.加重西部地区的环境压力

D.加速中部地区的资源开发

12.(2022湖南联考)阅读材料,完成下列要求。

材料一 一个地区的经济集聚程度(该地区生产总值在全国的占比)与人口集聚程度(人口数量在全国的占比)之比叫生产总值与人口的匹配度,它在很大程度上影响现在和将来的人口流向。当匹配度大于1,经济集聚程度高于人口集聚程度,意味着该地区单位人口能够创造更高的经济产出,进而获得更高收入。

材料二 下表示意我国除港、澳、台、宁、琼外各省级行政区生产总值与人口的匹配度。

匹配度(T) 省级行政区简称

T≥2 京、沪、津

1≤T<2 苏、浙、内蒙古、闽、粤、辽、鲁、渝、吉、鄂

0.6≤T<1 新、青、陕、晋、黑、冀、豫、川、皖、湘、桂、赣、藏

T<0.6 黔、云、甘

(1)描述我国生产总值与人口匹配度的大致分布规律,并在下图中分别用“●”和“▲”画出生产总值与人口匹配度最大和最小的省级行政区。

(2)根据生产总值与人口匹配度的差异,说明我国人口的大致流向。

(3)评价T≥2的地区人口流向对该地区可能产生的影响。

专题强化练1 人口统计图的判读

下图为贵州省第五次和第七次人口普查常住人口年龄结构图。读图,完成下面两题。

1.关于0~14岁人口变化的说法,正确的是 ( )

A.导致贵州省人口数量下降

B.由子女抚养成本升高引起

C.导致人口性别比例失衡

D.由医疗卫生条件改善引起

2.下列说法正确的是 ( )

A.第五次人口普查数据显示贵州省出现严重老龄化

B.两次人口普查数据显示贵州省劳动年龄人口数量大幅减少

C.第七次人口普查数据显示65岁及以上人口比重上升

D.两次人口普查数据显示劳动年龄人口数量基本相同

(2022福建龙岩长汀一中月考)常住人口是指实际居住在某地一定时间(半年以上)的人口。户籍人口是指已在公安户籍管理机关登记了常住户口的人口。近年来,多个大城市为吸引人才,纷纷出台户籍改革政策,放宽落户门槛。下图为2012—2017年某城市常住人口和户籍人口同比(与上一年同期相比)增长率变化图。据此完成下面两题。

3.2012—2017年,该城市 ( )

A.户籍人口数量不断增加

B.户籍人口增速持续升高

C.常住人口增速波动下降

D.常住人口数量不断增加

4.据图推断该城市落户门槛降低最明显的时间段是 ( )

A.2013—2014年 B.2014—2015年

C.2015—2016年 D.2016—2017年

(2022广东珠海月考)下图为“1982—2017年我国流动人口总量与分区比例图”。读图完成下面两题。

5.1982年以后,我国流动人口变化的主要特点是 ( )

A.东部地区占比先升后降

B.中西部地区占比持续下降

C.全国流动人口总量2005年前增加,之后减少

D.全国流动人口增长率2014年前增大,之后减小

6.造成三大区域人口流动趋势变化的原因是 ( )

A.全国交通条件改善,人口流动的规模进一步加大

B.各地户籍政策放开,流动人口逐渐向大城市集中

C.2005年以后,东部地区经济发展进入平台期,流动人口开始减少

D.中西部地区经济发展,对流动人口吸引力有所增强

(2021云南玉溪师院附中期中)人口净迁移率=[(迁入人口-迁出人口)/区域总人口]×100%。下图为1985—2010年广东、河南、云南、北京四省级行政区人口净迁移率示意图。读图回答下面两题。

7.甲、乙、丙、丁依次表示的省级行政区是 ( )

A.北京、广东、云南、河南

B.云南、河南、广东、北京

C.广东、河南、云南、北京

D.北京、广东、河南、云南

8.甲、丙两省级行政区人口净迁移率差异显著的主要影响因素是 ( )

A.交通条件 B.国家政策

C.资源状况 D.经济发展水平

9.(2022福建厦门松柏中学月考)读图文材料,回答问题。

上海是我国人口最多的城市之一,上海的人口问题与其地理环境密切相关,并受社会经济发展水平、科技水平和医疗卫生水平等因素影响。根据《2015年上海市国民经济和社会发展统计公报》,至2015年末,全市常住人口总数为2 415.27万人。其中,户籍常住人口1 433.62万人,外来常住人口981.65万人。

2010年上海人口金字塔图

(1)根据上述图文材料,归纳上海人口的特点。

(2)分析外来人口对上海城市发展产生的积极影响。

答案全解全析

基础过关练

1.A 根据所学知识并结合实际可知,春节期间这十大“空城”形成的原因是短时间的人口流动,不是人口迁移,B、C错误;春节期间这十大城市人口主要流向家乡,其家乡多位于经济欠发达地区,这些地区多不和这十大城市处于同一县域、省域内,因此春节期间该十大城市人口变化主要属于国内人口流动,A正确、D错误。

2.C 根据所学知识可知,春节“空城”现象出现的主要原因是春节是我国最隆重的传统节日,讲究阖家团圆,因此大量务工人员返乡主要受传统文化影响,C正确;与农村经济发展快及旅游资源丰富关系不大,A、B错误;交通网络迅速完善是促进人口流动的条件,不是导致人口流动的原因,D错误。

3.D 地区间经济发展水平存在差异,提供的就业机会和收入差异大,导致广大务工人员离开户籍所在地到经济发达地区务工,从而造成“人户分离”,因此其根本原因是地区间经济发展水平差异,D正确。教育水平差异、婚姻因素影响不是造成广大务工人员“人户分离”的根本原因,A、B错误;严格的户籍管理制度会减少人口的移动,C错误。

4.A “有人无户(籍)”现象主要是指离开户籍所在地到此居住但未取得本地户籍的现象,即人口流入现象,该地区一般经济较发达,选项中北京市经济最发达,该现象最为普遍,A正确。重庆市、河南省和河北省的经济发展水平不及北京市,“有人无户(籍)”现象不是最普遍的,排除B、C、D。

5.B 根据材料“改革开放后,该市利用自身优势,吸引大量人口和投资,成为‘世界制造业之城’”可知,2000年前,导致该市人口爆发式增长的最主要原因是经济发展,制造业发展,就业机会多,吸引了大量人口流入,B正确;与养老环境和教育水平关系不大,A、C错误;珠江东岸矿产资源较为贫乏,D错误。

6.D 读图分析可知,2010年后,该市户籍人口有较快的增长主要得益于生育政策调整和落户政策放宽,①③正确;2000—2010年,该市医疗条件也在改善,因此2010年后该市户籍人口增长较快与医疗条件改善关系不大,②错误;无相关信息提及财政方面的补贴措施,④错误。故选D。

7.A 由材料可知,攀枝花市年均温20.3℃,年日照时数2 300~2 700小时,1月平均气温达13.6℃。全年气温适中,尤其是冬季,因此大量老年人迁往攀枝花市避寒,A正确。老年人大多已经退休,开矿、支教、经商不是大量老年人迁往攀枝花市的主要目的,B、C、D错误。

8.A 由于老年人对健康医疗服务需求大,大量外来老年人不断迁入,可以促进攀枝花市健康医疗产业发展,A正确。老年人大多已经退休,不属于劳动力,因而不会给攀枝花市增加大量廉价劳动力,B错误;也不会加剧攀枝花市就业困难,C错误;亦不会加快当地钢铁工业发展,D错误。

9.C 图示为西亚、北非地区难民大量向欧洲迁移,属于国际人口迁移,①错误、②正确;主要目的是躲避战争,主要影响因素为政治因素,③错误、④正确。故选C。

10.D 难民大量涌入德国,会加剧德国社会矛盾,A错误;加重德国交通拥堵,B错误;缓解德国人口老龄化,C错误;加大对德国环境的压力,D正确。

11.A 第二次世界大战以后,国际人口迁移的主要特征是人口从发展中国家和经济欠发达地区流向发达国家和经济发达地区;大量人口流向欧洲和北美;拉丁美洲、非洲和亚洲以人口迁出为主;西亚石油输出国从周边地区大量招募外籍工人,因而有大量人口迁入;等。故选A。

12.A 近现代人口迁移中,北美洲、大洋洲等经济发达、地广人稀地区始终是人口迁入地区,A正确。亚洲、非洲等人口密集、经济落后地区现在为主要人口迁出地区,B、C、D错误。

13.A 国内人口迁移是指在一国范围内,人口从一个地区移居至另一个地区的现象,至少要跨越行政区,图中的“闯关东”和“孔雀东南飞”现象均发生在我国境内,属于典型的国内人口迁移,A选项正确;图示“下南洋”路线指示人口由我国南部沿海地区迁移到东南亚地区,属于国际人口迁移,“走西口”路线指示我国山西、陕西等地的人口向长城以外地区迁移,属于国内人口迁移,B、C、D选项错误。综上分析,本题选A。

14.D 目前我国人口迁移规模加大,人口流动频繁,故A不符合题意;由于社会经济因素,人口迁移方向主要为从经济落后地区迁往经济发达地区,故B不符合题意;由于经济发展水平差异,城乡间的人口迁移是最普遍的人口迁移现象,故C不符合题意;目前影响我国人口迁移的主要因素是社会经济因素,故D符合题意。故选D。

15.A 据图分析,第二阶段为改革开放后,影响该阶段人口迁移的主要因素是经济因素,即人们为获得更高的经济收入和更多的就业机会而由经济欠发达地区迁往经济发达地区,A正确;第一阶段人口主要迁往边疆地区,B错误;迁入地也有大城市、中等城市,第一阶段甚至迁往边疆荒无人烟的地区,C错误;第一阶段迁出地有东部地区,第二阶段迁出地有中部地区,如河南省,D错误。

16.C 第二阶段人口迁移方向为从农村到城市、从内陆到沿海,所以会造成迁出地人才流失;农村青壮年大量流出会产生留守儿童和留守老人;从农村迁往城市,有利于农村人口增加经济收入和学习先进技术,对乡村振兴有利;人口的合理流动是人力资源在空间上的优化配置,可使人尽其才。故选C。

17.C 改革开放以后,我国地区间经济发展不平衡现象加剧,同时户籍管理制度有所松动,这些变化都有利于人口更快迁移和流动,B错误、C正确;能源资源开发和计划生育政策不是影响人口重心移动的主要因素,A、D错误。

18.B 2010—2013年我国人口重心趋向西移,中西部(四川省)农民工务工地点主要在东部地区,回流人口增多可使人口重心西移,B正确。我国人口重心移动主要是人口迁移导致的,河南省人口出生率、江苏省人口老龄化和湖北省人口自然增长率变化对人口迁移影响较小,A、C、D错误。

解题技巧

人口重心的变化主要受人口迁移影响,与人口自然增长关系不大。

能力提升练

1.D 2019年世界范围内国际移民人数约2.72亿人,若移民人数占总人口数的10%,则可推算出全球总人口数约为27亿,与实际不符,A错误。读图可知,男性和女性的移民年龄基本集中在25~49岁(约占总移民人数的50%),以青壮年为主,男、女性移民平均年龄大致相当,D正确、B错误。60岁及以上移民比例男性占5.6%,女性占6.6%;14岁及以下移民比例男性、女性各占4.9%,故儿童移民比例低于老年人,C错误。

2.B 亚洲成为接纳国际移民增长最快的地区,这说明亚洲为移民提供了更多的就业机会,B正确;亚洲经济发展水平没有超过欧美,A错误;亚洲成为接纳国际移民增长最快的地区并不能说明欧美国家全面抵制亚洲移民,C错误;一般来说,现阶段影响人口迁移的因素主要是经济因素,出生于亚洲的移民首选迁向经济发达、能够提供就业机会的国家,不一定是邻国,D错误。

规律总结

第二次世界大战后,世界的经济进入复苏期,国际环境相对安全平稳,受经济因素影响,大量移民从发展中国家(经济欠发达地区)迁移至发达国家(经济发达地区)。

3.A 由表格可知,2000—2020年,①类型人口流动比例最大,结合我国发展背景,由于经济发展水平差异,城镇可以提供更多的就业岗位和更高的经济收入,所以乡城流动是我国目前人口流动的主体,①应代表乡城流动;我国城镇目前整体处于高速发展阶段,因此城乡流动占比应最小,④应为城乡流动。故选A。

4.C 随着高等教育的普及,越来越多的来自小城镇和中小城市的高学历人口为寻求就业和发展机会参与到城城流动的活动中,另外大城市的人才吸引政策也促使了人口城城流动,C正确;家庭文化因素、教育和医疗水平、个人意愿会影响高学历人口流动,但不是最主要影响因素,A、B、D错误。

5.C 根据材料信息可知,广东和北京的“一代户”占比提升较慢,A错误;西藏的“一代户”占比提升较快,B错误;“一代户”占比大的省级行政区有黑龙江、广东和北京,黑龙江是主要的人口迁出区,广东和北京是主要的人口迁入区,人口迁移规模均较大,C正确;云南、江西的“一代户”占比小,是主要的人口迁出区,人口迁移规模较大,D错误。

6.C 人口老龄化导致老龄人口独居或老龄夫妻共同居住数量增加,“一代户”增加,①正确;生育率下降,即有部分青年夫妻不生育子女,夫妻共同居住,“一代户”增加,③正确;人口迁移,导致老龄人口与青壮年子女分居两地,“一代户”增加,④正确;工业化水平提高、生态环境优化对人口迁移有一定影响,但对于“一代户”的直接影响较小,②⑤错误。所以选C。

7.D 养老院养老、以房养老和“候鸟式”迁徙养老都会增大老年人养老的经济压力,且老年人出行不便,A、B、C错误;社区互助养老,能够减小老年人的养老负担,同时提高老年人的幸福指数,有利于其享受幸福的晚年生活,D正确。

知识补充

在我国,“三口之家”的模式已经不是家庭最主流的模式,取而代之的,是各种各样的“一代户”形式:独居、夫妻二人、空巢老人等。

8.A 根据材料“人口集中指数为0~1,越趋向于1,说明人口分布集中的程度越高;越趋向于0,说明人口越趋向于分散”并读表可知,朝鲜族人口集中指数最高,因此人口分布集中程度最高,而且人口集中指数变化最小,人口聚集程度变化最小,A正确、C错误;汉族人口分布集中指数经历了先变小后变大的变化过程,说明汉族人口分布先趋于分散后趋于集中,B、D错误。

9.B 上述人口分布变化趋势主要是人口迁移造成的,而现阶段我国人口迁移的最主要影响因素是社会经济因素,B正确。资源状况和环境变迁在较短的时间内出现反复的可能性不大,A、D错误;文化发展在短时间内对人口迁移影响不大,C错误。

10.A 一般经济发达的地区,常住人口多于户籍人口;经济落后的地区,人口外流导致常住人口少于户籍人口。读图,①的常住人口约1.1亿人,户籍人口约0.9亿人,常住人口多于户籍人口,且人口规模大,说明该省级行政区经济发达,应是广东(粤);②的常住人口约0.9亿人,户籍人口约1.1亿人,常住人口少于户籍人口,且人口规模大,说明该省级行政区经济落后,应为河南(豫);③的常住人口少于户籍人口,说明该省级行政区经济落后,人口规模不大,应为贵州(黔);④的常住人口明显多于户籍人口,说明该省级行政区经济发达,外来人口众多,但人口规模小,应为上海(沪)。因此A正确。

11.B 当前,我国的人口流动主要受经济因素影响,人口总体向经济发达的沿海地区流动,将加速沿海地区经济发展,A错误;沿海地区人口迁入,环境压力将加重,B正确;西部地区人口迁出,环境压力将减轻,C错误;中部地区人口迁出,将失去大量廉价的劳动力,不利于资源开发,D错误。

12.答案 (1)分布规律:我国生产总值与人口的匹配度地区差异大,大致东部地区(经济发达地区)高,西部地区(经济欠发达地区)低;除港、澳、台、宁、琼外,我国生产总值与人口的匹配度最高的省级行政区是京、津、沪,最低的省级行政区是黔、云、甘。

北京、天津、上海画圆点,贵州、云南、甘肃画三角形,绘图略。

(2)由生产总值与人口的匹配度低的地区流向高的地区(由经济欠发达地区流向经济发达地区);由中西部地区流向东部地区;由乡村地区流向城镇地区。

(3)有利影响:提供大量廉价劳动力;促进经济持续发展,使经济发展充满活力。

不利影响:加剧住房紧张,造成房价过高;就业压力增大;交通拥堵;城市基础设施压力增大。

解析 (1)读材料二可知,表中生产总值与人口的匹配度被划分为四个等级,这说明我国生产总值与人口的匹配度地区差异大;进一步读表可知,大致东部地区(经济发达地区:京、沪、津、苏、浙、闽、粤等)的匹配度较高(T≥2或1≤T<2),而中西部地区(经济欠发达地区:新、青、陕、晋、黑、豫、川、皖、湘、赣、藏、黔、云、甘等)的匹配度低(0.6≤T<1或T<0.6);最后找出极值分布情况,读表可知,除港、澳、台、宁、琼外,我国生产总值与人口的匹配度最高的省级行政区是京、津、沪(T≥2),最低的省级行政区是黔、云、甘(T<0.6)。

(2)根据材料可知,当匹配度大于1,经济集聚程度高于人口集聚程度,意味着该地区单位人口能够创造更高的经济产出,进而获得更高收入,将吸引人口流入;而匹配度低于1,意味着该地区的经济集聚程度低于人口集聚程度,将引起人口流失。因此可推断人口的大致流向是:①由生产总值与人口的匹配度低的地区流向高的地区(即由经济欠发达地区流向经济发达地区);②由于我国东部地区经济发展水平高于中西部,因此根据生产总值与人口的匹配度判断,人口应由中西部地区流向东部地区;③由于城镇地区经济发展水平高于乡村地区,因此人口由乡村地区流向城镇地区。

(3)读表可知,京、津、沪生产总值与人口的匹配度最高(T≥2),说明这些地区经济发达,就业机会多,收入高,将吸引人口由经济欠发达地区大量迁入。人口迁入对迁入地产生的影响可以从有利影响和不利影响两方面来分析。有利影响:给京、津、沪提供大量廉价劳动力;流入的人口多从事第二产业和第三产业,因而会促进当地经济持续稳定发展,使经济发展充满活力。不利影响:人口大量增加,会加剧住房紧张,同时也可能造成房价过高;流入人口增加,就业机会、就业岗位竞争加大,使得当地人口就业压力增大;由于流入人口多居住在房价相对较低的郊区,而工作地点多在市区,因此会造成公交、地铁等交通拥堵;也使城市基础设施压力增大,如供水、供电、医疗、教育等压力加大;还可能会导致城市污染加重,给城市管理增加难度。

专题强化练1 人口统计图的判读

1.B 读图可知,0~14岁人口,第五次人口普查时占比约为30%,第七次人口普查时占比约为22%,说明0~14岁人口比重下降,但不一定导致贵州省人口数量下降,A错误;两次人口普查期间,社会经济发展迅速,子女抚养成本升高,引起0~14岁人口占比下降,B正确;少年儿童人口比重下降与人口性别比例关系不大,C错误;医疗卫生条件改善既可以降低人口死亡率,又可以提高婴幼儿存活率,不一定会导致0~14岁人口占比下降,D错误。

2.C 读图可知,第五次人口普查时,贵州省65岁及以上人口占比大约为5%,人口老龄化的标准是65岁及以上人口所占比重超过7%,因此第五次人口普查数据未显示贵州省出现严重老龄化,A错误;两次人口普查数据显示劳动年龄人口占比变化不大,且随着时间推移,人口总量有所增加,劳动年龄人口数量也应有所增加,B、D错误;第七次人口普查数据显示贵州省65岁及以上人口比重超过10%,所占比重上升,C正确。

3.D 读图可知,2012年户籍人口同比增长率小于0,说明户籍人口数量减少,A错误;2014—2015年,户籍人口同比增长率下降,B错误;常住人口同比增长率的变化情况为:2012—2014年保持稳定,2014—2015年上升,2015—2017年下降,C错误;2012—2017年,常住人口同比增长率始终大于0,说明常住人口数量不断增加,D正确。

4.D 读图可知,2016—2017年,该市户籍人口同比增长率大幅提高,说明落户门槛降低最明显,D正确。图解如下:

5.A 据图分析,东部地区流动人口占比1982—2005年上升,2005年之后下降,A正确;中部地区流动人口占比先下降后上升,西部地区流动人口占比先上升后下降再上升,B错误;全国流动人口总量2014年前增加,之后减少,C错误;全国流动人口增长率是波动变化的,D错误。

6.D 三大区域人口流动趋势变化是东部地区流动人口占比一直较大,但近年来呈下降趋势;中部地区流动人口占比先大幅下降,之后略有上升,占比较小;西部地区流动人口占比先略有上升,之后下降,近年来又呈上升趋势,但占比较小。造成上述变化的原因是东部地区就业机会仍较多,对流动人口具有持续吸引力,中西部地区经济发展,就业机会增加,使流动人口不必远距离流动到东部,对流动人口吸引力有所增强。故选D。

解题方法

经济因素往往是影响人口迁移的主要因素。经济越发展,人口在地区之间的迁移就越受经济条件的制约。从宏观上看,经济布局的改变也会造成大量人口的迁移。如我国设立的经济特区,吸引了大量人口的迁入。

7.D 根据图示,甲、乙1985—2010年的人口一直为净迁入,说明甲、乙经济发展水平高,应为北京和广东;甲在2005—2010年的人口净迁移率明显大于乙,因此甲经济发展水平高于乙,应是北京,则乙为广东;丙的人口以迁出为主,河南剩余劳动力总数多,人口净迁出较多,丙为河南;云南净迁出人口相对较少,应该是丁。故选D。

8.D 在影响人口迁移的因素中,不同区域间经济发展水平的差异往往起着重要的作用。甲代表北京,丙代表河南,北京经济发达,就业机会多,人口以迁入为主,河南经济较落后,就业机会少,人口以迁出为主,故甲、丙两省级行政区人口净迁移率差异显著的主要影响因素是经济发展水平,D正确;资源状况、国家政策和交通条件不是甲、丙两省级行政区人口迁移率差异显著的主要影响因素,A、B、C错误。

9.答案 (1)人口总量大,外来人口多。少年儿童所占比重小、劳动力人口所占比重大、65岁及以上人口所占比重大(约为10%),进入老龄化社会。

(2)弥补了上海劳动力的不足,缓解了人口老龄化带来的负面影响,促进了经济发展。

解析 (1)根据上海2010年人口金字塔图可知,0~14岁男性和女性人口比重相加为8%左右,说明少年儿童比重小;同理计算可得,15~64岁人口比重为82%左右,劳动年龄人口比重大;65岁及以上人口所占比重为10%左右,超过7%,说明人口老龄化严重。根据材料“户籍常住人口1 433.62万人,外来常住人口981.65万人”可知,上海人口总量大,外来人口数量多。

(2)大量外来人口迁入上海,且主要为青壮年劳动力,为上海经济发展提供有力支撑,同时也缓解了人口老龄化带来的负面影响。

同课章节目录

- 第一章 人口

- 第一节 人口分布

- 第二节 人口迁移

- 第三节 人口容量

- 问题研究 如何看待农民工现象

- 第二章 乡村和城镇

- 第一节 乡村和城镇空间结构

- 第二节 城镇化

- 第三节 地域文化与城乡景观

- 问题研究 从市中心到郊区,你选择住在哪里

- 第三章 产业区位因素

- 第一节 农业区位因素及其变化

- 第二节 工业区位因素及其变化

- 第三节 服务业区位因素及其变化

- 问题研究 实体商店何去何从

- 第四章 交通运输布局与区域发展

- 第一节 区域发展对交通运输布局的影响

- 第二节 交通运输布局对区域发展的影响

- 问题研究 城市交通如何疏堵

- 第五章 环境与发展

- 第一节 人类面临的主要环境问题

- 第二节 走向人地协调——可持续发展

- 第三节 中国国家发展战略举例

- 问题研究 低碳食品知多少