七下第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展 第1讲 课件(25张PPT)

文档属性

| 名称 | 七下第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展 第1讲 课件(25张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 8.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-04-06 12:17:34 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

七下历史复习

第三单元第一讲(14-17课)

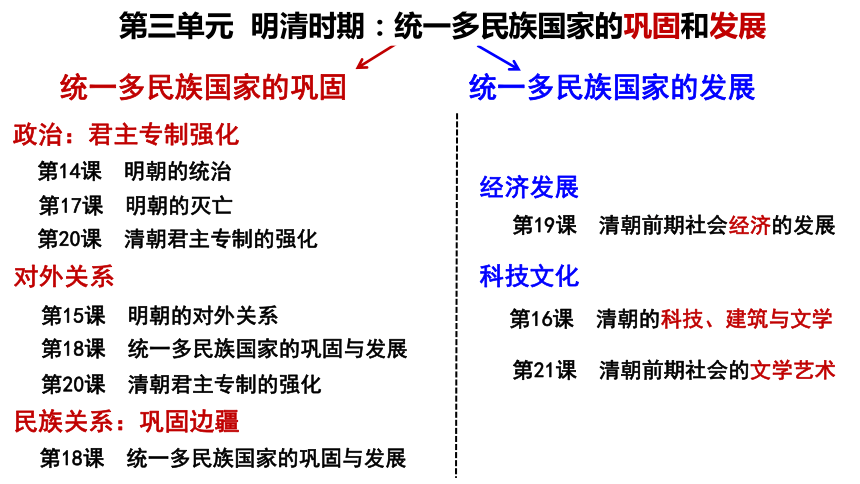

统一多民族国家的发展

统一多民族国家的巩固

第14课 明朝的统治

第15课 明朝的对外关系

第17课 明朝的灭亡

第20课 清朝君主专制的强化

第16课 清朝的科技、建筑与文学

第19课 清朝前期社会经济的发展

第21课 清朝前期社会的文学艺术

第18课 统一多民族国家的巩固与发展

政治:君主专制强化

对外关系

民族关系:巩固边疆

第18课 统一多民族国家的巩固与发展

第20课 清朝君主专制的强化

经济发展

科技文化

第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固和发展

单元线索

七下第三单元 统一多民族国家的巩固与发展

1368

1405

1433

1636

1644

1713

1727

1736

1840

明朝

建立

郑和

下西洋

皇太极改国号为清

明朝灭亡清军入关

康熙帝

雍正帝

乾隆帝

鸦片

战争

明朝

清朝前中期

文艺

复兴

新航路开辟

世界

14世纪中叶

15世纪

1640

1688

1775

1789

1783

英国资产

阶级革命

美国

独立

战争

法国

大

革命

单元综述

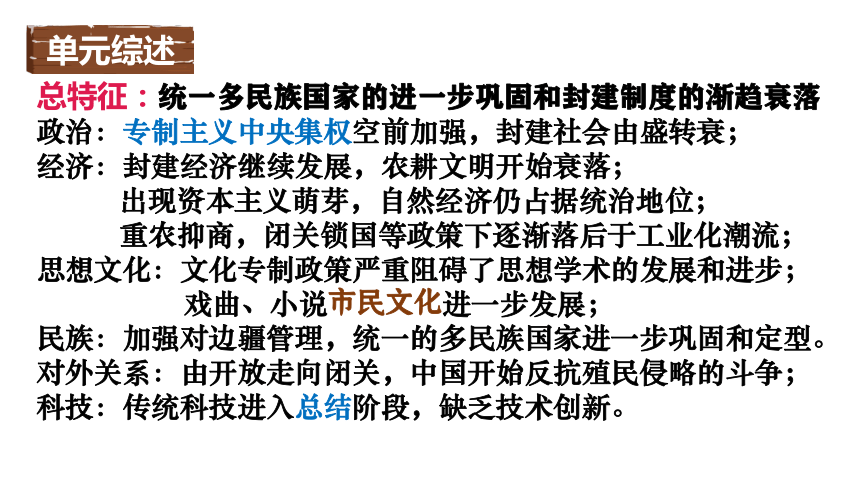

总特征:统一多民族国家的进一步巩固和封建制度的渐趋衰落政治:专制主义中央集权空前加强,封建社会由盛转衰;

经济:封建经济继续发展,农耕文明开始衰落;

出现资本主义萌芽,自然经济仍占据统治地位;

重农抑商,闭关锁国等政策下逐渐落后于工业化潮流;

思想文化:文化专制政策严重阻碍了思想学术的发展和进步;

戏曲、小说市民文化进一步发展;

民族:加强对边疆管理,统一的多民族国家进一步巩固和定型。

对外关系:由开放走向闭关,中国开始反抗殖民侵略的斗争;

科技:传统科技进入总结阶段,缺乏技术创新。

单元知识

明朝的统治、对外关系与灭亡——考点一:明朝建立

明朝建立:1368年,________称帝,建立明朝,定都________(今江苏南京),他就是_________。随后,明军攻占元大都,结束了元朝的统治。

明朝建立与强化皇权

朱元璋强化皇权措施:1.改革官制

地方:取消__________,设立“三司”,将原来行中书省的权力一分为三,互不统属,从而使行省的______分散;分封诸子为王,驻守各地,监控地方,巩固皇室。

中央:废除__________和中书省,提升六部职权,直接向______负责;采用“________”惩处大臣。军事:朱元璋把原来的大都督府分为_____________,军队调动和武官任命的权力统归______,皇帝直接掌握军事大权。

朱元璋

应天府

明太祖

行中书省

权力

丞相制度

皇帝

廷杖

五军都督府

兵部

明朝的统治、对外关系与灭亡——考点一:朱元璋强化皇权

2.设立特务机构:

朱元璋设立由皇帝指挥的________,明成祖时期成立____________,

与锦衣卫合称“________”,保护皇帝,监视、镇压官民。

朱元璋强化皇权

特点:使地方和中央的各个部门,既___________,又互相牵制,各自直接向皇帝负责。

影响:使_______高度集中,______________大为加强。

祖制:朱元璋明确规定子孙后代不得改变他的做法。

东厂

厂卫

皇权

锦衣卫

君主专制

互不统属

厂卫特务机构设置是君主专制强化的表现,

本质上反映了封建制度的衰落。

读图学史

明朝加强君主专制中央集权的示意图:

承宣布政使司

提刑按察使司

都指挥使司

民政

刑狱

军政

(三司)

1.明太祖废丞相,权分 六部;设厂卫特务机构。

2.在地方设三司,互不统属,直接隶属中央。

明朝政治最

突出特征:

君权加强

如何评价“三司制”

1.分割地方权力,加强中央集权;

2.三司互不统属,影响地方管理效率。

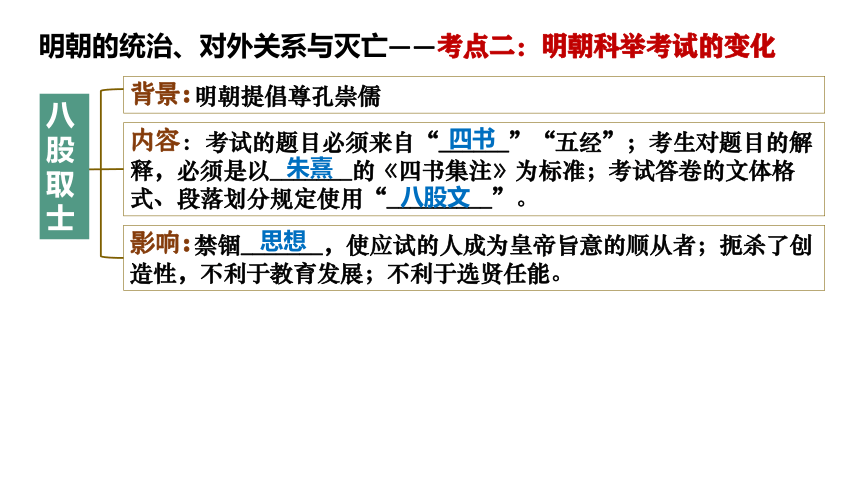

明朝的统治、对外关系与灭亡——考点二:明朝科举考试的变化

背景:明朝提倡尊孔崇儒

八股取士

内容:考试的题目必须来自“______”“五经”;考生对题目的解释,必须是以_______的《四书集注》为标准;考试答卷的文体格式、段落划分规定使用“_________”。

影响:禁锢_______,使应试的人成为皇帝旨意的顺从者;扼杀了创造性,不利于教育发展;不利于选贤任能。

四书

朱熹

八股文

思想

知识总结

隋朝创立

唐朝完善

宋朝发展

明清僵化

清末废除

隋文帝初步建立通过考试选拔人才;隋炀帝时创立进士科,标志科举制正式确立。

唐太宗增加考试科目,进士科成为重要科目;武则天创立殿试制度;唐玄宗力求以才学选官。

宋朝在考试内容和考试方法上进行了改革,增加科举取士名额,提高进士地位,是中国科举考试制度承上启下、完备定型阶段。

明清八股取士禁锢了思想,使应试的人成为皇帝旨意的顺从者。

清末1905年

科举制被废除

中国古代科举制的演变:

明清科举制的消极影响:明清时期日益僵化,禁锢思想,忽视实用性学

问,不利于科技的创新发展;阻碍了近代知识分子开眼看世界,是造成

中国落后于西方的文化因素。

明朝的统治、对外关系与灭亡——考点三:明朝经济的发展

农业:引进原产于______农作物:玉米、甘薯、马铃薯、花生和向日葵等。

经济发展

手工业:棉纺织业从南方推向______;______是明代的丝织业中心;________是全国的制瓷中心,且畅销海内外。

商业:商品经济相当活跃;北京和______是全国性的商贸城市;出现了有名的商帮,如山西的晋商、安徽的徽商。

美洲

北方

苏州

景德镇

南京

新航路开辟后,大量白银流入中国,明朝中后期,白银成为合法货币,中国货币体系进入白银时代。

明朝的统治、对外关系与灭亡——考点四:明朝的对外关系

目的:1.政治目的:提高明朝在国外的______和______,“示中国富强”。2.经济目的:用中国货物换取海外奇珍,发展__________。

郑和下西洋

条件:1.15世纪初,明朝______雄厚,成为当时世界上的强国;

2.明朝拥有当时世界上最先进的海船和___________技术;

3.________的支持;4.郑和具有英勇无畏的气概和一定航海知识。

概况:1405-1433年,明成祖派______率船队7次下“西洋”,先后到达亚洲和非洲的30多个国家和地区,最远到达______东海岸和_______沿岸。

特点:时间长、规模大、_______多、航行范围广。

影响:是世界航海史上的空前壮举,增进了中国与亚非国家和地区的相互了解和友好往来,开创了___________与印度洋之间的亚非海上交通线,为人类的航海事业作出了伟大贡献。

地位

威望

海外贸易

国力

远洋航海

明成祖

郑和

非洲

红海

次数

西太平洋

郑和下西洋为宣扬国威,但耗费财力对国力有损耗。

读图学史

郑和下西洋路线图

①_________

②_________

③_________

④_________

榜葛剌

(孟加拉/麒麟)

刘家港

(江苏太仓)

天方

(沙特麦加)

木骨都束

(索马里)

西洋指文莱以西的东南亚和印度洋一带海域。

明朝的统治、对外关系与灭亡——考点四:明朝的对外关系

背景:

1.国内:明朝中期国力减弱,海防松懈,中国沿海的________严重。

2.国际:日本国内社会动荡加剧;一些武士、奸商(即倭寇)到中国______沿海地区进行走私贸易和抢劫。

戚继光抗倭

概况:1561年,戚继光率领“________”在______九战九捷,平定了浙东地区的倭患。后又与其他抗倭将领先后消灭了福建、______两地的倭寇,使东南沿海的倭患基本解除。

评价:戚继光领导的抗倭战争是一场___________的战争,他是我国历史上一位伟大的__________。捍卫了我国主权和民族利益,保障了我国沿海地区人民的安全。

倭患

东南

戚家军

台州

广东

反侵略

民族英雄

岳飞是抗金英雄;戚继光、郑成功是民族英雄。

明朝的统治、对外关系与灭亡——考点四:明朝的对外关系

葡萄牙攫取在澳门的居住权:

概况:1553年,________殖民者攫取了在我国广东______的居住权,1573年,获得了澳门的租借居住权。但是,澳门的领土主权仍然属于中国。

葡萄牙

澳门

易错易混

1.丝绸之路促进了中国与亚欧地区的经济文化交流;郑和下西洋

促进了中国与亚非地区的经济文化交流。

2.从明朝前期的和平交往,到明朝中后期的战争与冲突,从侧面

体现了明朝国力的衰退。

知识总结

中国古代对外关系:

1.古代对外政策由开放走向闭关;

2.明清对外关系出现新现象:西方殖民者开始侵略中国,中国开始反抗殖民侵略的斗争;是在封建制度衰落和西方资本主义、殖民主义蓬勃兴起的大背景下发展起来的,具新旧交替、承上启下的时代特点。

王朝强盛与中外

交往的关系:

观察示意图,说说

你有何发现?

王朝强盛时,对外交往必然频繁且以友好交往为主。

从汉唐宋元的开放到清朝的闭关锁国;从汉唐宋元以经济文化和平交往为主到明清呈现出友好交往与反侵略冲突并存的特点。

明朝的统治、对外关系与灭亡——考点五:明末政治腐败与社会动荡

政治:

1.皇帝疏于朝政,皇室内部纷争,大臣们___________,争权夺利。

朝政混乱,造成中央对社会的控制力下降,官吏贪腐,盘剥百姓。

明末

局势

经济:1561皇室贵族、宦官、官僚、地主等疯狂__________,肆意侵占民田,致使大量农民流离失所。

结党营私

兼并土地

明朝的统治、对外关系与灭亡——考点六:李自成起义推翻明朝

原因:1.根本原因:明朝末年,政治腐败严重,国家财政危机深重,朝廷不断加派______,_______矛盾尖锐

2.直接原因:______北部一带连年大旱,饥民遍野。

李自成起义

推翻明朝

经过:

1.提出口号:陕北发动起义,_________率领农民起义军进入中原后,提出“____________”的口号。

2.建立政权:_______年,李自成在_______建立政权,国号______。

3.推翻明朝:1644年4月,攻破北京城,明朝末帝崇祯自缢,____

灭亡。

结果:在吴三桂与清军联合夹击下,李自成兵败山海关,最后失败。

赋税

阶级

李自成

均田免赋

1644

西安

大顺

明朝

陕西

“均田免赋”是反对封建土地所有制和赋役的思想体现,表明起

义的农民认识到贫困的根源。

读图学史

明末农民起义形势图

1.明末农民起义爆发地:陕北

2.中原提出“均田免赋”口号

3.1644年西安建立大顺政权

4.1644年4月推翻276年明朝

5.张献忠在成都建立大西政权

明朝的统治、对外关系与灭亡——考点七:满洲兴起和清兵入关

建立政权:1616年,____________统一女真各部,建立政权,国号大金,史称后金。

满洲兴起和清兵入关

建立清朝:

1635年,________改族名为满洲。1636年,改国号为清。

清兵入关:在明朝灭亡后,明军将领________降清,引清军入山海关。

推翻明朝的是李自成的农民起义军,不是清朝。

努尔哈赤

皇太极

吴三桂

单元知识

第16课 明朝的科技建筑与文学——考点一:科技名著

《本草纲目》:作者明代医药学家________,全书对各种药物进行了新的分类,详细介绍它们的产地和疗效。

评价:规模空前的_________著作。总结了我国古代药物学成就,丰富了我国医药学宝库,在世界医药史上占有重要地位。17世纪初传入日本和朝鲜,后又译成多种文字。

科技名著

《天工开物》:明代科学家________,对我国古代的农业和_______生产技术进行了全面的总结,记述了中国在当时世界上具有先进水平的科学技术。评价:被誉为“中国17世纪的________________。”

《农政全书》:明代科学家_______,全面总结了我国古代农业生产的先进经验、技术革新和作者关于农学的创新研究成果。

评价:明代末年一部重要的______科学巨著。

李时珍

药物学

宋应星

手工业

工艺百科全书

徐光启

农业

古代科技特点:重经验总结;实用性强,直接或间接为农业服务。

知识总结

中国古代科技著作总结:

古代科技著作是中华优秀传统文化的一部分,体现了中国古代人民的智慧。

第16课 明朝的科技建筑与文学——考点二:明长城和北京城

明长城:

1.目的:防御北方______贵族南扰。

2.起止点:东起________边、西至_________,总长万余里。

3.评价:在长城修筑史上,明长城的_______最大,历时最久,布局更合理,技术更先进,_______更完善,工程质量更为优异。

4.作用:是一个完整的军事防御体系;处于北方游牧地区与农耕地区的连接线上,使长城同时成为各民族_______的纽带。

明长城

秦长城西起临洮,东到辽东,防御对象是匈奴。

蒙古

鸭绿江

嘉峪关

规模

设施

交往

鸭绿

江边

鞑靼

瓦剌

第16课 明朝的科技建筑与文学——考点二:明长城和北京城

明朝北京城

北京城:

1.概况:明朝的北京城是在元大都

的基础上修建而成,1420年建成,

1421年,________迁都北京。

2.构成:有宫城、皇城、内城和外

城。______即紫禁城,今称______,

是北京城的核心。

3.特点:整个北京城平面呈“凸”字形,由一条中轴线纵贯南北,对称展开,均衡布局。

4.地位:紫禁城是当时世界上最宏

大、最辉煌的_______建筑群。

明成祖

宫城

故宫

皇家

第16课 明朝的科技建筑与文学——考点三:小说和艺术

小说:

1.《三国志通俗演义》:作者________,成书于元末______,俗称《三国演义》。我国最为流行的长篇历史小说之一。

2.《水浒传》:作者________,成书于元末明初。描写了宋代梁山泊各路好汉反抗官府压迫的武装斗争,塑造出一批英雄形象。

3.《西游记》:作者________,出现于明代______的富于浪漫主义色彩的神话小说。突出刻画了孙悟空这一神话英雄,抒发了铲除邪恶势力的愿望。

小说和艺术

艺术:1.书画:书法名家________、绘画名家_______等。

2.《牡丹亭》,明朝后期的戏剧家________代表作,通过杜丽娘和柳梦梅的爱情故事,有力地批判了吃人的封建礼教,艺术水准很高。

罗贯中

明初

施耐庵

吴承恩

中期

董其昌

徐渭

汤显祖

都是长篇章回体小说

七下历史复习

第三单元第一讲(14-17课)

统一多民族国家的发展

统一多民族国家的巩固

第14课 明朝的统治

第15课 明朝的对外关系

第17课 明朝的灭亡

第20课 清朝君主专制的强化

第16课 清朝的科技、建筑与文学

第19课 清朝前期社会经济的发展

第21课 清朝前期社会的文学艺术

第18课 统一多民族国家的巩固与发展

政治:君主专制强化

对外关系

民族关系:巩固边疆

第18课 统一多民族国家的巩固与发展

第20课 清朝君主专制的强化

经济发展

科技文化

第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固和发展

单元线索

七下第三单元 统一多民族国家的巩固与发展

1368

1405

1433

1636

1644

1713

1727

1736

1840

明朝

建立

郑和

下西洋

皇太极改国号为清

明朝灭亡清军入关

康熙帝

雍正帝

乾隆帝

鸦片

战争

明朝

清朝前中期

文艺

复兴

新航路开辟

世界

14世纪中叶

15世纪

1640

1688

1775

1789

1783

英国资产

阶级革命

美国

独立

战争

法国

大

革命

单元综述

总特征:统一多民族国家的进一步巩固和封建制度的渐趋衰落政治:专制主义中央集权空前加强,封建社会由盛转衰;

经济:封建经济继续发展,农耕文明开始衰落;

出现资本主义萌芽,自然经济仍占据统治地位;

重农抑商,闭关锁国等政策下逐渐落后于工业化潮流;

思想文化:文化专制政策严重阻碍了思想学术的发展和进步;

戏曲、小说市民文化进一步发展;

民族:加强对边疆管理,统一的多民族国家进一步巩固和定型。

对外关系:由开放走向闭关,中国开始反抗殖民侵略的斗争;

科技:传统科技进入总结阶段,缺乏技术创新。

单元知识

明朝的统治、对外关系与灭亡——考点一:明朝建立

明朝建立:1368年,________称帝,建立明朝,定都________(今江苏南京),他就是_________。随后,明军攻占元大都,结束了元朝的统治。

明朝建立与强化皇权

朱元璋强化皇权措施:1.改革官制

地方:取消__________,设立“三司”,将原来行中书省的权力一分为三,互不统属,从而使行省的______分散;分封诸子为王,驻守各地,监控地方,巩固皇室。

中央:废除__________和中书省,提升六部职权,直接向______负责;采用“________”惩处大臣。军事:朱元璋把原来的大都督府分为_____________,军队调动和武官任命的权力统归______,皇帝直接掌握军事大权。

朱元璋

应天府

明太祖

行中书省

权力

丞相制度

皇帝

廷杖

五军都督府

兵部

明朝的统治、对外关系与灭亡——考点一:朱元璋强化皇权

2.设立特务机构:

朱元璋设立由皇帝指挥的________,明成祖时期成立____________,

与锦衣卫合称“________”,保护皇帝,监视、镇压官民。

朱元璋强化皇权

特点:使地方和中央的各个部门,既___________,又互相牵制,各自直接向皇帝负责。

影响:使_______高度集中,______________大为加强。

祖制:朱元璋明确规定子孙后代不得改变他的做法。

东厂

厂卫

皇权

锦衣卫

君主专制

互不统属

厂卫特务机构设置是君主专制强化的表现,

本质上反映了封建制度的衰落。

读图学史

明朝加强君主专制中央集权的示意图:

承宣布政使司

提刑按察使司

都指挥使司

民政

刑狱

军政

(三司)

1.明太祖废丞相,权分 六部;设厂卫特务机构。

2.在地方设三司,互不统属,直接隶属中央。

明朝政治最

突出特征:

君权加强

如何评价“三司制”

1.分割地方权力,加强中央集权;

2.三司互不统属,影响地方管理效率。

明朝的统治、对外关系与灭亡——考点二:明朝科举考试的变化

背景:明朝提倡尊孔崇儒

八股取士

内容:考试的题目必须来自“______”“五经”;考生对题目的解释,必须是以_______的《四书集注》为标准;考试答卷的文体格式、段落划分规定使用“_________”。

影响:禁锢_______,使应试的人成为皇帝旨意的顺从者;扼杀了创造性,不利于教育发展;不利于选贤任能。

四书

朱熹

八股文

思想

知识总结

隋朝创立

唐朝完善

宋朝发展

明清僵化

清末废除

隋文帝初步建立通过考试选拔人才;隋炀帝时创立进士科,标志科举制正式确立。

唐太宗增加考试科目,进士科成为重要科目;武则天创立殿试制度;唐玄宗力求以才学选官。

宋朝在考试内容和考试方法上进行了改革,增加科举取士名额,提高进士地位,是中国科举考试制度承上启下、完备定型阶段。

明清八股取士禁锢了思想,使应试的人成为皇帝旨意的顺从者。

清末1905年

科举制被废除

中国古代科举制的演变:

明清科举制的消极影响:明清时期日益僵化,禁锢思想,忽视实用性学

问,不利于科技的创新发展;阻碍了近代知识分子开眼看世界,是造成

中国落后于西方的文化因素。

明朝的统治、对外关系与灭亡——考点三:明朝经济的发展

农业:引进原产于______农作物:玉米、甘薯、马铃薯、花生和向日葵等。

经济发展

手工业:棉纺织业从南方推向______;______是明代的丝织业中心;________是全国的制瓷中心,且畅销海内外。

商业:商品经济相当活跃;北京和______是全国性的商贸城市;出现了有名的商帮,如山西的晋商、安徽的徽商。

美洲

北方

苏州

景德镇

南京

新航路开辟后,大量白银流入中国,明朝中后期,白银成为合法货币,中国货币体系进入白银时代。

明朝的统治、对外关系与灭亡——考点四:明朝的对外关系

目的:1.政治目的:提高明朝在国外的______和______,“示中国富强”。2.经济目的:用中国货物换取海外奇珍,发展__________。

郑和下西洋

条件:1.15世纪初,明朝______雄厚,成为当时世界上的强国;

2.明朝拥有当时世界上最先进的海船和___________技术;

3.________的支持;4.郑和具有英勇无畏的气概和一定航海知识。

概况:1405-1433年,明成祖派______率船队7次下“西洋”,先后到达亚洲和非洲的30多个国家和地区,最远到达______东海岸和_______沿岸。

特点:时间长、规模大、_______多、航行范围广。

影响:是世界航海史上的空前壮举,增进了中国与亚非国家和地区的相互了解和友好往来,开创了___________与印度洋之间的亚非海上交通线,为人类的航海事业作出了伟大贡献。

地位

威望

海外贸易

国力

远洋航海

明成祖

郑和

非洲

红海

次数

西太平洋

郑和下西洋为宣扬国威,但耗费财力对国力有损耗。

读图学史

郑和下西洋路线图

①_________

②_________

③_________

④_________

榜葛剌

(孟加拉/麒麟)

刘家港

(江苏太仓)

天方

(沙特麦加)

木骨都束

(索马里)

西洋指文莱以西的东南亚和印度洋一带海域。

明朝的统治、对外关系与灭亡——考点四:明朝的对外关系

背景:

1.国内:明朝中期国力减弱,海防松懈,中国沿海的________严重。

2.国际:日本国内社会动荡加剧;一些武士、奸商(即倭寇)到中国______沿海地区进行走私贸易和抢劫。

戚继光抗倭

概况:1561年,戚继光率领“________”在______九战九捷,平定了浙东地区的倭患。后又与其他抗倭将领先后消灭了福建、______两地的倭寇,使东南沿海的倭患基本解除。

评价:戚继光领导的抗倭战争是一场___________的战争,他是我国历史上一位伟大的__________。捍卫了我国主权和民族利益,保障了我国沿海地区人民的安全。

倭患

东南

戚家军

台州

广东

反侵略

民族英雄

岳飞是抗金英雄;戚继光、郑成功是民族英雄。

明朝的统治、对外关系与灭亡——考点四:明朝的对外关系

葡萄牙攫取在澳门的居住权:

概况:1553年,________殖民者攫取了在我国广东______的居住权,1573年,获得了澳门的租借居住权。但是,澳门的领土主权仍然属于中国。

葡萄牙

澳门

易错易混

1.丝绸之路促进了中国与亚欧地区的经济文化交流;郑和下西洋

促进了中国与亚非地区的经济文化交流。

2.从明朝前期的和平交往,到明朝中后期的战争与冲突,从侧面

体现了明朝国力的衰退。

知识总结

中国古代对外关系:

1.古代对外政策由开放走向闭关;

2.明清对外关系出现新现象:西方殖民者开始侵略中国,中国开始反抗殖民侵略的斗争;是在封建制度衰落和西方资本主义、殖民主义蓬勃兴起的大背景下发展起来的,具新旧交替、承上启下的时代特点。

王朝强盛与中外

交往的关系:

观察示意图,说说

你有何发现?

王朝强盛时,对外交往必然频繁且以友好交往为主。

从汉唐宋元的开放到清朝的闭关锁国;从汉唐宋元以经济文化和平交往为主到明清呈现出友好交往与反侵略冲突并存的特点。

明朝的统治、对外关系与灭亡——考点五:明末政治腐败与社会动荡

政治:

1.皇帝疏于朝政,皇室内部纷争,大臣们___________,争权夺利。

朝政混乱,造成中央对社会的控制力下降,官吏贪腐,盘剥百姓。

明末

局势

经济:1561皇室贵族、宦官、官僚、地主等疯狂__________,肆意侵占民田,致使大量农民流离失所。

结党营私

兼并土地

明朝的统治、对外关系与灭亡——考点六:李自成起义推翻明朝

原因:1.根本原因:明朝末年,政治腐败严重,国家财政危机深重,朝廷不断加派______,_______矛盾尖锐

2.直接原因:______北部一带连年大旱,饥民遍野。

李自成起义

推翻明朝

经过:

1.提出口号:陕北发动起义,_________率领农民起义军进入中原后,提出“____________”的口号。

2.建立政权:_______年,李自成在_______建立政权,国号______。

3.推翻明朝:1644年4月,攻破北京城,明朝末帝崇祯自缢,____

灭亡。

结果:在吴三桂与清军联合夹击下,李自成兵败山海关,最后失败。

赋税

阶级

李自成

均田免赋

1644

西安

大顺

明朝

陕西

“均田免赋”是反对封建土地所有制和赋役的思想体现,表明起

义的农民认识到贫困的根源。

读图学史

明末农民起义形势图

1.明末农民起义爆发地:陕北

2.中原提出“均田免赋”口号

3.1644年西安建立大顺政权

4.1644年4月推翻276年明朝

5.张献忠在成都建立大西政权

明朝的统治、对外关系与灭亡——考点七:满洲兴起和清兵入关

建立政权:1616年,____________统一女真各部,建立政权,国号大金,史称后金。

满洲兴起和清兵入关

建立清朝:

1635年,________改族名为满洲。1636年,改国号为清。

清兵入关:在明朝灭亡后,明军将领________降清,引清军入山海关。

推翻明朝的是李自成的农民起义军,不是清朝。

努尔哈赤

皇太极

吴三桂

单元知识

第16课 明朝的科技建筑与文学——考点一:科技名著

《本草纲目》:作者明代医药学家________,全书对各种药物进行了新的分类,详细介绍它们的产地和疗效。

评价:规模空前的_________著作。总结了我国古代药物学成就,丰富了我国医药学宝库,在世界医药史上占有重要地位。17世纪初传入日本和朝鲜,后又译成多种文字。

科技名著

《天工开物》:明代科学家________,对我国古代的农业和_______生产技术进行了全面的总结,记述了中国在当时世界上具有先进水平的科学技术。评价:被誉为“中国17世纪的________________。”

《农政全书》:明代科学家_______,全面总结了我国古代农业生产的先进经验、技术革新和作者关于农学的创新研究成果。

评价:明代末年一部重要的______科学巨著。

李时珍

药物学

宋应星

手工业

工艺百科全书

徐光启

农业

古代科技特点:重经验总结;实用性强,直接或间接为农业服务。

知识总结

中国古代科技著作总结:

古代科技著作是中华优秀传统文化的一部分,体现了中国古代人民的智慧。

第16课 明朝的科技建筑与文学——考点二:明长城和北京城

明长城:

1.目的:防御北方______贵族南扰。

2.起止点:东起________边、西至_________,总长万余里。

3.评价:在长城修筑史上,明长城的_______最大,历时最久,布局更合理,技术更先进,_______更完善,工程质量更为优异。

4.作用:是一个完整的军事防御体系;处于北方游牧地区与农耕地区的连接线上,使长城同时成为各民族_______的纽带。

明长城

秦长城西起临洮,东到辽东,防御对象是匈奴。

蒙古

鸭绿江

嘉峪关

规模

设施

交往

鸭绿

江边

鞑靼

瓦剌

第16课 明朝的科技建筑与文学——考点二:明长城和北京城

明朝北京城

北京城:

1.概况:明朝的北京城是在元大都

的基础上修建而成,1420年建成,

1421年,________迁都北京。

2.构成:有宫城、皇城、内城和外

城。______即紫禁城,今称______,

是北京城的核心。

3.特点:整个北京城平面呈“凸”字形,由一条中轴线纵贯南北,对称展开,均衡布局。

4.地位:紫禁城是当时世界上最宏

大、最辉煌的_______建筑群。

明成祖

宫城

故宫

皇家

第16课 明朝的科技建筑与文学——考点三:小说和艺术

小说:

1.《三国志通俗演义》:作者________,成书于元末______,俗称《三国演义》。我国最为流行的长篇历史小说之一。

2.《水浒传》:作者________,成书于元末明初。描写了宋代梁山泊各路好汉反抗官府压迫的武装斗争,塑造出一批英雄形象。

3.《西游记》:作者________,出现于明代______的富于浪漫主义色彩的神话小说。突出刻画了孙悟空这一神话英雄,抒发了铲除邪恶势力的愿望。

小说和艺术

艺术:1.书画:书法名家________、绘画名家_______等。

2.《牡丹亭》,明朝后期的戏剧家________代表作,通过杜丽娘和柳梦梅的爱情故事,有力地批判了吃人的封建礼教,艺术水准很高。

罗贯中

明初

施耐庵

吴承恩

中期

董其昌

徐渭

汤显祖

都是长篇章回体小说

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源