七下第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化 第1讲 课件(36张PPT)

文档属性

| 名称 | 七下第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化 第1讲 课件(36张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 25.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-04-06 12:15:29 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

七下历史复习

第二单元第一讲(6-9课)

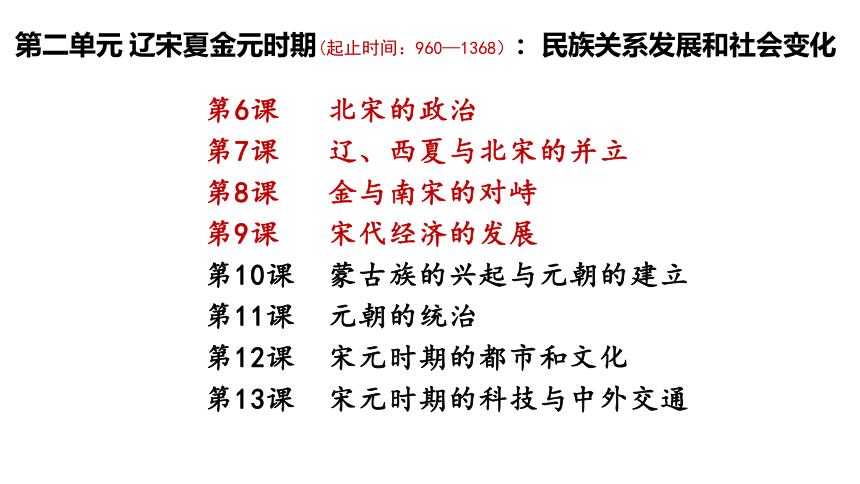

第二单元 辽宋夏金元时期(起止时间:960—1368):民族关系发展和社会变化

第6课 北宋的政治

第7课 辽、西夏与北宋的并立

第8课 金与南宋的对峙

第9课 宋代经济的发展

第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

第11课 元朝的统治

第12课 宋元时期的都市和文化

第13课 宋元时期的科技与中外交通

北宋

南宋

南宋

建立

北宋

建立

蒙古

政权

建立

元灭南宋

辽

西夏北宋并立

960年

1271

1127

1206

1279

1368年

元朝

元朝

建立

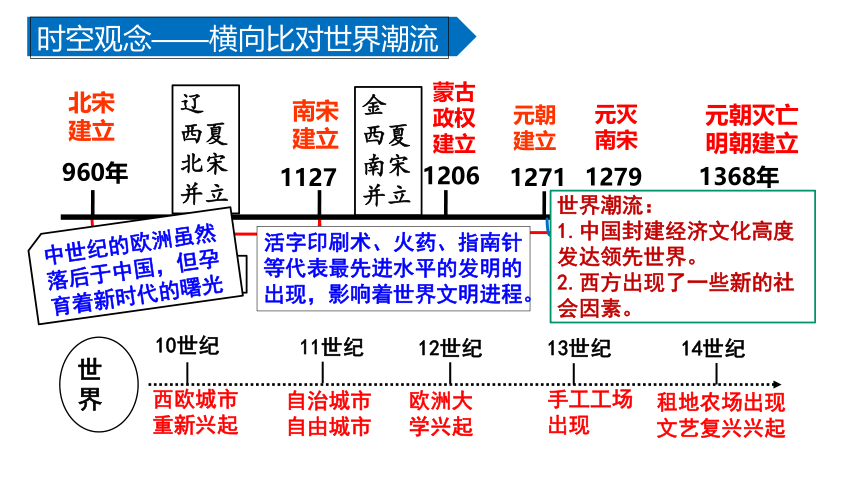

时空观念——横向比对世界潮流

世界

西欧城市重新兴起

手工工场出现

10世纪

12世纪

13世纪

欧洲大学兴起

14世纪

租地农场出现

文艺复兴兴起

11世纪

自治城市

自由城市

元朝灭亡

明朝建立

金

西夏南宋并立

中世纪的欧洲虽然落后于中国,但孕育着新时代的曙光

活字印刷术、火药、指南针等代表最先进水平的发明的出现,影响着世界文明进程。

世界潮流:

1.中国封建经济文化高度发达领先世界。

2.西方出现了一些新的社会因素。

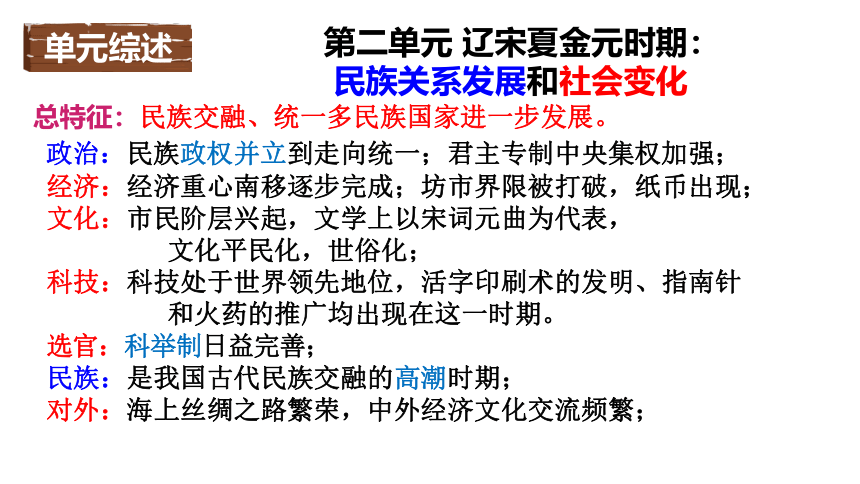

单元综述

总特征:民族交融、统一多民族国家进一步发展。

政治:民族政权并立到走向统一;君主专制中央集权加强;

经济:经济重心南移逐步完成;坊市界限被打破,纸币出现;

文化:市民阶层兴起,文学上以宋词元曲为代表,

文化平民化,世俗化;

科技:科技处于世界领先地位,活字印刷术的发明、指南针

和火药的推广均出现在这一时期。

选官:科举制日益完善;

民族:是我国古代民族交融的高潮时期;

对外:海上丝绸之路繁荣,中外经济文化交流频繁;

第二单元 辽宋夏金元时期:

民族关系发展和社会变化

北宋的 建立 (1)北宋的建立

时间:960年 国号:宋,史称北宋

建立者:赵匡胤(宋太祖)(典故:陈桥兵变、黄袍加身)

都城:东京(又称开封、汴京)(我国古代统治中心逐渐由西向东转移)。

(2)局部统一:宋太祖和他的后继者依照 的统一方针,陆续消灭了南方割据政权,结束了 和 的分裂割据局面。(注意:没有实现全国统一,出现多个政权并立的情况)

中原

南方

先南后北

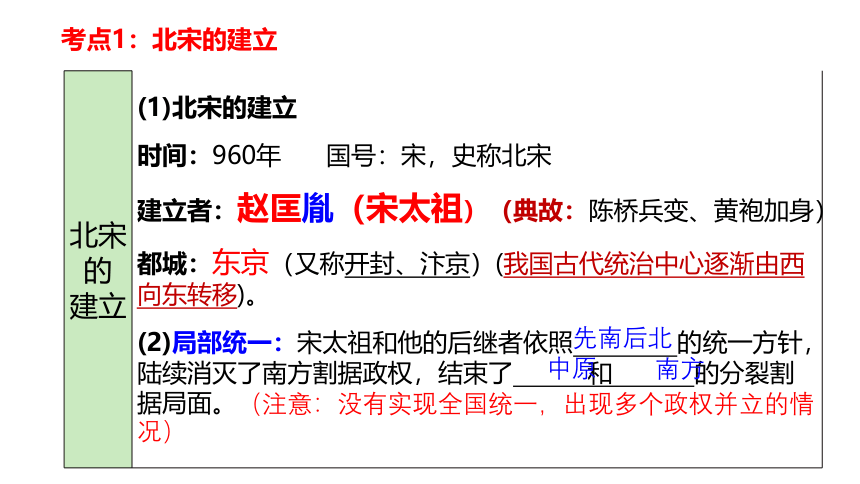

考点1:北宋的建立

赵匡胤与赵普议事图

君臣密谈、谋划天下

自唐季以来,数十年间,帝王凡易八姓,战斗不息,生民涂炭,其何故也

此非他故,方镇太重,君弱臣强而已。

吾欲息天下之兵,为国家长久之计,其道何如

惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣.

赵普分析唐末以来政局动乱的原因是什么

方镇太重,君弱臣强

夺其权、制其钱谷、收其精兵

据此,赵普建议怎么做?

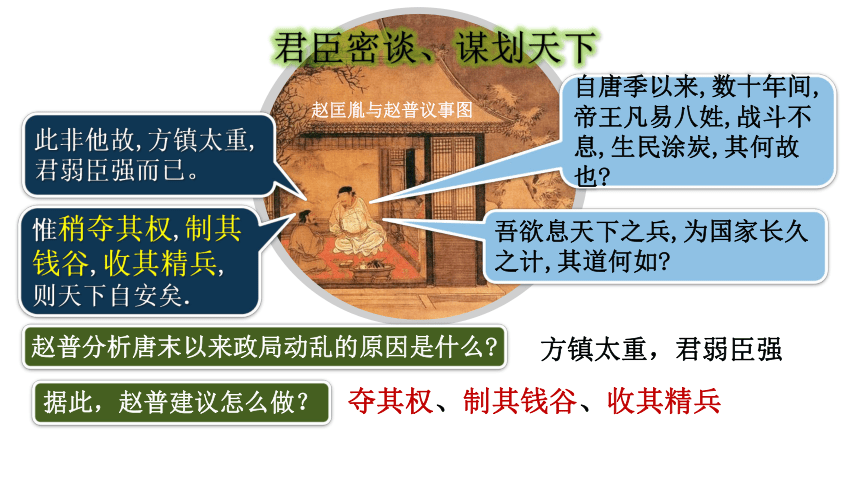

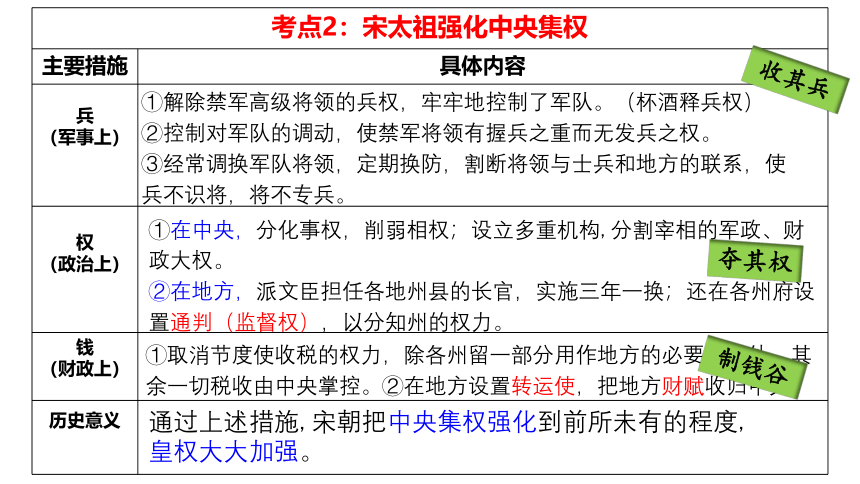

考点2:宋太祖强化中央集权

主要措施 具体内容

兵 (军事上)

权 (政治上)

钱 (财政上)

历史意义

①解除禁军高级将领的兵权,牢牢地控制了军队。(杯酒释兵权)

②控制对军队的调动,使禁军将领有握兵之重而无发兵之权。

③经常调换军队将领,定期换防,割断将领与士兵和地方的联系,使兵不识将,将不专兵。

①在中央,分化事权,削弱相权;设立多重机构,分割宰相的军政、财政大权。

②在地方,派文臣担任各地州县的长官,实施三年一换;还在各州府设置通判(监督权),以分知州的权力。

①取消节度使收税的权力,除各州留一部分用作地方的必要支出外,其余一切税收由中央掌控。②在地方设置转运使,把地方财赋收归中央。

通过上述措施,宋朝把中央集权强化到前所未有的程度,皇权大大加强。

收其兵

夺其权

制钱谷

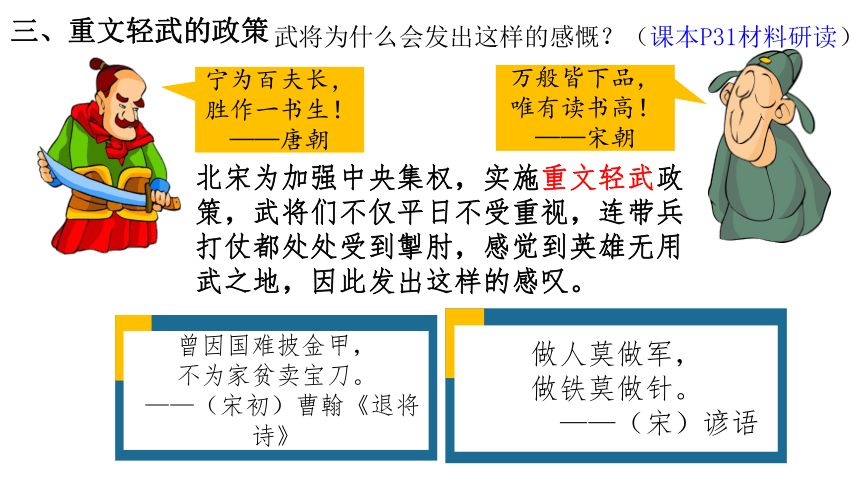

三、重文轻武的政策

宋代武将

宋代文臣

宁为百夫长,

胜作一书生!

——唐朝

万般皆下品,

唯有读书高!

——宋朝

武将为什么会发出这样的感慨?(课本P31材料研读)

曾因国难披金甲,

不为家贫卖宝刀。

——(宋初)曹翰《退将诗》

做人莫做军,

做铁莫做针。

——(宋)谚语

北宋为加强中央集权,实施重文轻武政策,武将们不仅平日不受重视,连带兵打仗都处处受到掣肘,感觉到英雄无用武之地,因此发出这样的感叹。

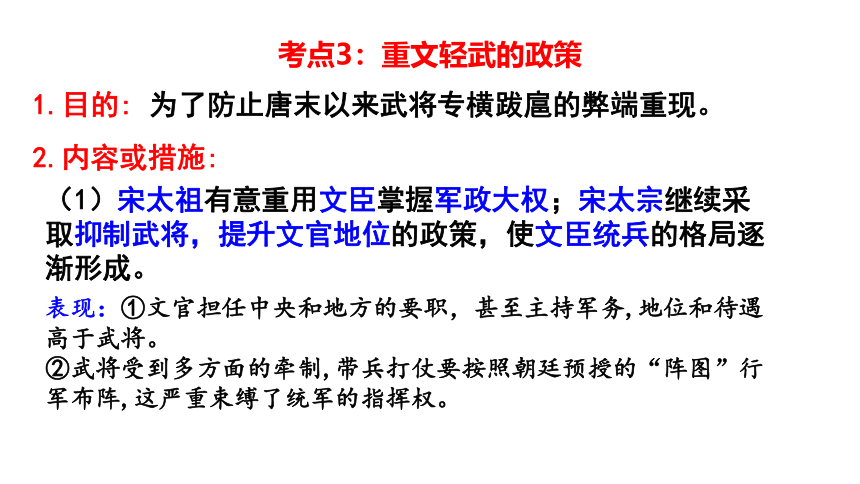

考点3:重文轻武的政策

1.目的:

为了防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现。

2.内容或措施:

(1)宋太祖有意重用文臣掌握军政大权;宋太宗继续采取抑制武将,提升文官地位的政策,使文臣统兵的格局逐渐形成。

表现:①文官担任中央和地方的要职,甚至主持军务,地位和待遇高于武将。

②武将受到多方面的牵制,带兵打仗要按照朝廷预授的“阵图”行军布阵,这严重束缚了统军的指挥权。

(课本P31)相关史事:

宋朝重文轻武,主要是为了压抑武将,防止武将跋扈,但不是轻视武备乃至军队。事实上,宋朝对军队是极为重视的。军队规模也越来越庞大。(易错点)

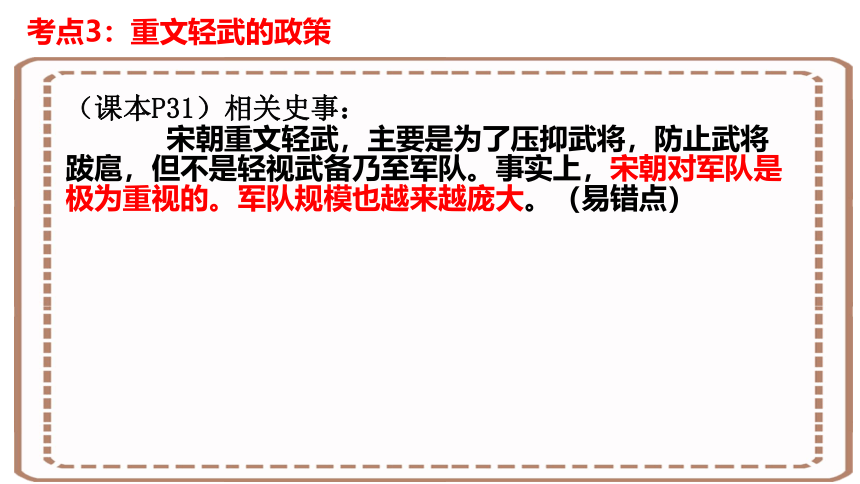

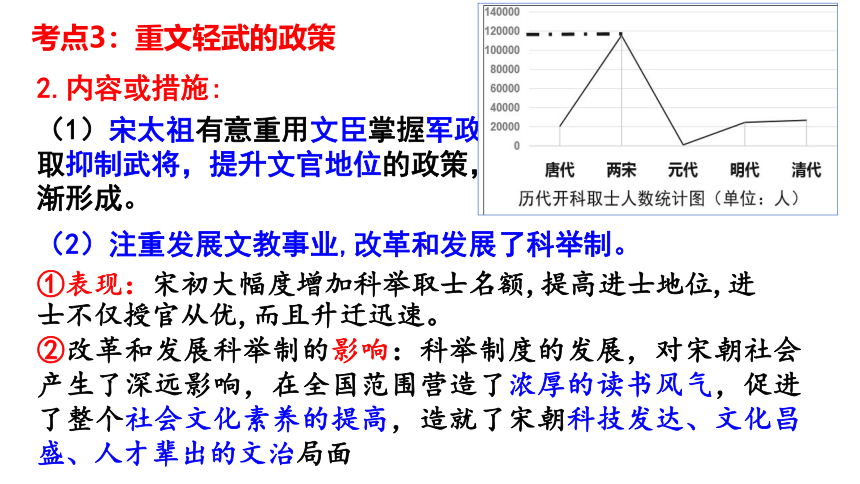

考点3:重文轻武的政策

(2)注重发展文教事业,改革和发展了科举制。

①表现:宋初大幅度增加科举取士名额,提高进士地位,进士不仅授官从优,而且升迁迅速。

考点3:重文轻武的政策

2.内容或措施:

(1)宋太祖有意重用文臣掌握军政大权;宋太宗继续采取抑制武将,提升文官地位的政策,使文臣统兵的格局逐渐形成。

②改革和发展科举制的影响:科举制度的发展,对宋朝社会产生了深远影响,在全国范围营造了浓厚的读书风气,促进了整个社会文化素养的提高,造就了宋朝科技发达、文化昌盛、人才辈出的文治局面

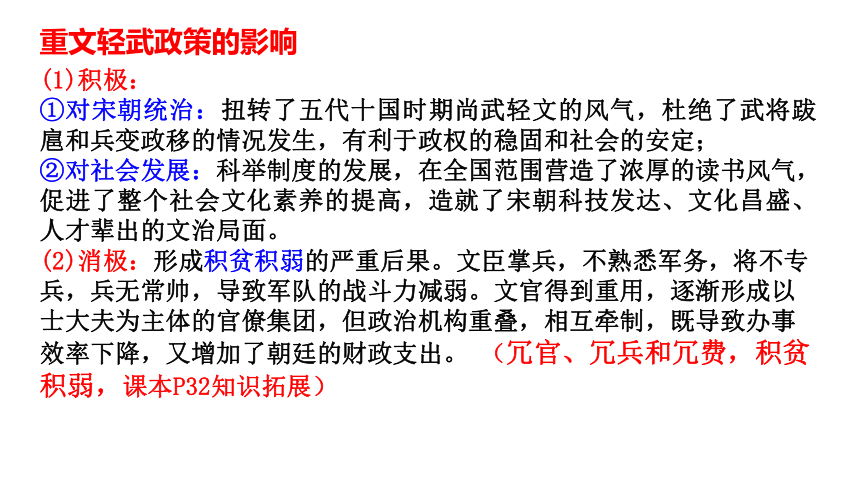

重文轻武政策的影响

(1)积极:

①对宋朝统治:扭转了五代十国时期尚武轻文的风气,杜绝了武将跋扈和兵变政移的情况发生,有利于政权的稳固和社会的安定;

②对社会发展:科举制度的发展,在全国范围营造了浓厚的读书风气,促进了整个社会文化素养的提高,造就了宋朝科技发达、文化昌盛、人才辈出的文治局面。

(2)消极:形成积贫积弱的严重后果。文臣掌兵,不熟悉军务,将不专兵,兵无常帅,导致军队的战斗力减弱。文官得到重用,逐渐形成以士大夫为主体的官僚集团,但政治机构重叠,相互牵制,既导致办事效率下降,又增加了朝廷的财政支出。 (冗官、冗兵和冗费,积贫积弱,课本P32知识拓展)

a.重文轻武,文人治国。这是宋朝政治制度最明显的特点。

b.分化事权,内外相制。“分权”是宋太祖制定政策的基本原则之一,不仅分武将的权,也分文官的权,避免任何一个官职、官员权力过重。

c.强干弱枝,守内虚外。有利于镇压地方和农民反抗,但造成边防空虚,成为宋与辽、西夏等战争中屡败的原因之一。

北宋政治的特点:

注意:

北宋加强中央集权,明清加强君主专制。

考点4:王安石变法

背景 ①北宋政治风气因循守旧,行政效率低下;②边疆战事中,北宋屡战屡败,冗费问题严重;③土地兼并现象严重,农民起义此起彼伏; ④1069年,宋神宗任用王安石主持变法。

目的 摆脱统治危机,实现富国强兵。

措施 领域 内容 措施 目的

经济 募役法 征收役钱,用来雇人到官府服役;原先不服役的官僚等,也要交纳役钱。 限制官僚等的特权,增加政府收入。

方田均税法 核实土地,按土地的多少、好坏平均征税。 使官僚和大地主不能隐瞒土地、逃避赋税,增加国家赋税收入。

农田水利法 鼓励垦荒和兴修水利。 促进农业发展

军事 保甲法 把农村人户编制起来,有两个以上成年男子的人户,出一人为保丁;保丁平时种田,农闲练兵。 加强对人民的控制,稳定统治秩序,增强国家的军事力量。

影响:变法收到一些成效。政府的______收入有所增加。

废除:新法触犯了大官僚、________的利益,遭到强烈反对。宋神宗死后,新法几乎全部被废除。

王安石变法

财政

大地主

据变法内容,说说哪些条款触犯了官僚地主的利益?

募役法,方田均税法

募役法,农田水利法,方田均税法

据变法内容,说说哪些条款是富国措施?

考点4:王安石变法

皇帝

财政

度

支

盐铁

户部

行政

参

知

政 事

中书门下

军事

枢密院

(三司使)

宰

相

副

宰

相

三衙

二府

枢密使

三司

宋朝在中央实行二府三司制:

中央:分散机构权利,

削弱相权

①中书门下掌行政权,

增设参知政事为副相;

②枢密院掌军政,枢密院有调兵权但不统兵,三衙统兵但无权调兵;

③三司掌财政。

古代中国政治制度的历史特点:

1.君权不断加强,相权不断削弱直至消失;

2.中央权力不断加强,地方权力不断削弱。

1.削弱相权。主要方式有两种:

(1)分割相权 (2)转移相权及其机构。

2.加强思想控制

3.变革中央和地方政府机构,分化事权,使其相互节制

4.注重官吏选拔和任免

5.加强监察机制

知识总结

古代中国加强君主专制的主要方式:

坐

站

跪

一、契丹族与党项族

都 城:

建立政权时间:

政权建立者:

契丹国的发展:

上京临潢府(今内蒙古巴林左旗南)

10世纪初

耶律阿保机

发展生产

创制文字

增强国力

政权名称:

辽

民 族:

契丹族

一、契丹族与党项族

建立政权时间:

政权建立者:

西夏国的发展:

11世纪前期

元昊

仿效唐宋制度,订立官制、军制和法律

鼓励垦荒,发展农牧经济

创制西夏文字

都 城:

政权名称:

民 族:

西夏

兴庆府(今宁夏银川)

党项族

请依据地图制作“民族政权并立示意简图”

北宋

辽

西夏

项目 政权名称:辽 北宋 西夏

建立民族

建立时间

建立者

都城

契丹族

汉族

党项族

10世纪初

960年

11世纪前期

耶律阿保机

赵匡胤

元昊

上京

(内蒙古)

东京

(开封)

兴庆

(宁夏)

一、契丹族与党项族

易错易混:

建立辽的少数民族是契丹族,建立西夏的少数民族是党项族,建立金的少数民族是女真族。

二、辽与北宋的和战

①辽太宗时:占领燕云十六州,从此,辽与中原王朝冲突加剧(战);

②宋太祖晚期:北宋与辽保持友好关系,双方互通使节(和);

③宋太宗时:对辽从进攻到防御(战);

④宋真宗时:辽军大举攻宋,一直打到黄河岸边的澶州城下,威胁都城开封。在宰相寇准的力劝下,宋真宗督战澶州城,取得澶州之战的胜利。

澶渊之盟:辽宋议和,辽军撤回,宋给辽岁币。

影响:此后很长时间,辽宋之间保持着和平局面。(和)

三、西夏与北宋的关系

战争:元昊称帝后,多次亲率军队攻宋,宋虽节节败退,但西夏损耗大,人民生活困苦;

议和:后来宋夏进行和谈,订立了宋夏和约,元昊向宋称臣,宋给西夏岁币。宋夏议和后,宋夏边界贸易兴旺。

易错易混3(课本备注):

北宋每年送给辽银、绢等钱物,称为岁币,后来,北宋向西夏、南宋向金也送岁币。

政权名称 民族 建立时间 建立者 都城 与北宋战与和

辽(契丹)

北宋

西夏

议和影响

契丹族

10世纪初

耶律阿保机

上京

汉族

960年

赵匡胤

兴庆

党项族

11世纪前期

元昊

东京

1004,澶州之战

1005,宋辽议和

史称“澶渊之盟”

1044宋夏议和

积极:使双方边境相对和平稳定,有利于经济文化的交流与发展,促进了民族间的交往与交融。

消极:宋给辽、西夏交纳岁币,加重了民众的赋税负担。

小结

知识拓展: 宋与辽、西夏的互市

北宋与辽、西夏对峙,但相互之间的商业往来一直进行。当时在宋与辽、宋与西夏的边界开设贸易场所,称为“榷场[ què chǎng ] ”。官府和商人用各种商品在此进行交换,互通有无。榷场的贸易量很大,如宋辽之间,北宋每年从榷场购买数万只羊;有一年辽发生旱灾,购买了北宋官仓两万石粟。边界贸易的往来,促进了经济文化的交流,也加深了各族人民之间的了解。

特别注意:“榷场”是民族内部交流的场所,不是中外交流的场所。

一、女真族的崛起

请同学们根据课本P37以及上述材料归纳女真族的活动区域与生活特点。

活动区域:

生活特点:

女真人过着游牧渔猎的生活。

长白山、黑龙江(白山黑水间)

生活状况:

受到辽的压迫

女

真

人像

女真族勇敢勤劳,擅长狩猎。打猎时,他们用桦树皮做的号角吹出呦呦的声音,把鹿引诱出来。他们住的房屋,门窗向东或向南开,室内垒有土炕,炕下烧火。至今,中国北方一些地区还在使用火炕。

女真崛起,灭辽和北宋

女真族崛起:11世纪末,完颜部的首领________统一女真各部。

金灭辽:北宋与金订立盟约,相约夹攻辽朝。________年,金灭辽。

女真崛起灭辽与北宋

建立政权:1115年,阿骨打(金太祖)建立______政权,国号______。定都 模仿中原王朝制度,改革女真军政体制,颁行女真文字,发展生产,女真势力迅速壮大。(游牧文明汉化过渡到农耕文明)

金灭北宋:金在与北宋联兵攻辽的过程中,看到了北宋

_ __ _和 ,灭辽后,金大举进攻北宋,宋徽宗和宋钦宗无心抵抗,____年,金军攻破开封,北宋灭亡。(靖康之变)

阿骨打

大金

1125

1127

上京(会宁)

金迁都:金后来迁都燕京,改名为中都(今北京)。(课本P39)

政治上的腐败

军事上的无能

女真

两宋时期民族关系发展——南宋的偏安

南宋建立:北宋灭亡后,______(宋高宗)称帝,定都______

(今浙江杭州),史称南宋。

宋金和议:_______向______称臣,并给金_______,双方以______________一线划定分界线,宋金_______局面形成。

南宋的偏安

岳飞抗金:

1.过程:岳飞率军北伐,收复失地。其统率的“________”在________大败金军主力,乘胜追击,迫使金军后撤。

2.结果:宋高宗和权臣_______害怕抗金力量壮大危及其统治,便向金求和,并以“莫须有”的罪名杀害了岳飞。

赵构

临安

岳家军

郾城

秦桧

南宋

金

岁币

淮水至大散关

对峙

三、南宋的偏安

想一想:岳飞的抗金事迹,数百年来一直被民众传颂,人们将他视为(宋人的)民族英雄。人们为什么尊崇和怀念岳飞 (课本P40问题思考)

杭州西湖的岳飞墓

岳飞墓前的秦桧夫妇跪像

深受人民爱戴的原因:

岳家军纪律严明,作战勇敢。岳飞精忠报国的精神。岳飞抗金为南方地区创造了相对安宁的生产生活环境,保护了人民的生命财产,维护了南宋人民的利益。

感悟时空变迁

?

?

?

?

?

?

民族交融不断加强

有利于中华民族多元一体的形成

中国古代史上的民族战争,是兄弟民族之间矛盾的表现,它与近代史上的反侵略战争性质完全不同。它不具有侵略与反侵略的性质,但有进步与倒退、正义与非正义之区别。战争是暂时的,各民族之间的友好交往、和睦相处是民族关系的主流。

正确看待中国古代史上的民族战争

【知识延伸】

考点3.1:宋代经济的发展

农业 粮食作物 引进越南占城稻,北宋时推广到东南地区。水稻产量在宋朝跃居粮食作物首位。长江下游和太湖流域一带成为丰饶的粮仓,出现“苏湖熟,天下足”或“苏常熟,天下足”的谚语。拔秧工具:秧马

经济作物 南方普遍种植茶树;

南宋后期棉花的种植区由广东和福建推进到江淮和川蜀一带。

手工业 纺织业 北宋时,南方的丝织业胜过北方。四川、江浙地区丝织生产发达。南宋后期,棉纺织业兴起,海南岛已有比较先进的棉纺织工具。

制瓷业 宋朝是中国瓷器发展史上的辉煌时代。北宋兴起的江西景德镇,后来发展成为著名的瓷都。南宋时,江南地区已成为我国制瓷业中心。

造船业 东南沿海的广州、泉州、明州造船业世界领先。北宋东京郊外建有世界上现存最早的船坞。北宋指南针开始用于航海,南宋时期,指南针广泛用于航海。

商业 都市商贸繁荣 宋代商业的繁荣超过前代,经商的时间和区域不再受限制,出现了早市和夜市,乡镇出现草市,最大的商业城市是开封(东京)和杭州(临安)。

海外贸易 宋朝海外贸易超过前代。广州、泉州是闻名世界的大商港。中国商船的踪迹,近至朝鲜、日本,远达阿拉伯半岛和非洲东海岸。朝廷鼓励海外贸易,在主要港口设立了市舶司,管理海外贸易。

纸币 北宋前期,四川地区出现世界上最早的纸币“交子”;

南宋时,纸币“会子”发展成与铜钱并行的货币,纸币的产生有利于商业的发展。

考点3.1:宋代经济的发展

读图学史

秧马,宋朝时长江中下游地区广泛使用的种植水稻时的拔秧工具。可提高功效和减轻劳动强度。

《清明上河图》,北宋风俗画,北宋画家张择端的存世精品。描绘了东京城汴河两岸的自然风光和繁荣景象。

在金属货币流通

中出现纸币;初

为民间发行,宋

仁宗时官方始发。

含义 是指南方经济水平超过北方,经济重心从黄河流域转到长江流域的现象。

原因 北方人口南迁,增加了南方的劳动力,带来了先进的技术和生产经验。

北方长期战乱,南方社会相对安定;

南方自然条件优越

政府重视农业发展

人民的辛勤劳动

过程 趋势(基础):魏晋南北朝时期,江南地区得到开发,经济重心出现南移趋势

开始:唐朝中期(安史之乱后)经济重心开始南移

完成:南宋时期,经济重心南移最终完成

表现 南方农业、手工业和海外贸易均获得快速发展

宋朝中央政府的财政收入主要来自南方(国家财政,仰给东南)

考点3.1:宋代经济的发展

知识总结

中国古代经济重心南移的过程:

春秋战国

时期

南朝

时期

唐朝

中期

南宋

时期

明清

时期

吴、越、楚等国开发江南地区

南北经济

渐趋平衡,为经济重心南移奠定了基础。

经济重心

开始南移

南方经济超过北方,经济重心南移完成

江南地区成为工商业中心,产生了资本主义生产关系萌芽

经济重心南移的影响:

①对人口分布的影响:使南方人口大大超过北方。

②对交通贸易的影响:经济重心南移,使南方沿海城市迅速发展,促进了海、河运的快速发展。

③对人才教育的影响:文化重心南移,南方人才辈出。

④对民族关系的影响:促进了南北民族交融,文化习俗相互影响,促进了民族的多样性和统一性。

⑤对南方环境的影响:南方一些地区过度开发,使南方环境逐渐遭到破坏等。

(8)启示:

政局的稳定是经济发展的前提和基础;统治者的重视程度是经济发展的重要因素;坚持可持续发展战略,合理利用自然资源;劳动力、先进生产工具和技术是经济发展根本原因;坚持对外开放,重视对外贸易等。

七下历史复习

第二单元第一讲(6-9课)

第二单元 辽宋夏金元时期(起止时间:960—1368):民族关系发展和社会变化

第6课 北宋的政治

第7课 辽、西夏与北宋的并立

第8课 金与南宋的对峙

第9课 宋代经济的发展

第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

第11课 元朝的统治

第12课 宋元时期的都市和文化

第13课 宋元时期的科技与中外交通

北宋

南宋

南宋

建立

北宋

建立

蒙古

政权

建立

元灭南宋

辽

西夏北宋并立

960年

1271

1127

1206

1279

1368年

元朝

元朝

建立

时空观念——横向比对世界潮流

世界

西欧城市重新兴起

手工工场出现

10世纪

12世纪

13世纪

欧洲大学兴起

14世纪

租地农场出现

文艺复兴兴起

11世纪

自治城市

自由城市

元朝灭亡

明朝建立

金

西夏南宋并立

中世纪的欧洲虽然落后于中国,但孕育着新时代的曙光

活字印刷术、火药、指南针等代表最先进水平的发明的出现,影响着世界文明进程。

世界潮流:

1.中国封建经济文化高度发达领先世界。

2.西方出现了一些新的社会因素。

单元综述

总特征:民族交融、统一多民族国家进一步发展。

政治:民族政权并立到走向统一;君主专制中央集权加强;

经济:经济重心南移逐步完成;坊市界限被打破,纸币出现;

文化:市民阶层兴起,文学上以宋词元曲为代表,

文化平民化,世俗化;

科技:科技处于世界领先地位,活字印刷术的发明、指南针

和火药的推广均出现在这一时期。

选官:科举制日益完善;

民族:是我国古代民族交融的高潮时期;

对外:海上丝绸之路繁荣,中外经济文化交流频繁;

第二单元 辽宋夏金元时期:

民族关系发展和社会变化

北宋的 建立 (1)北宋的建立

时间:960年 国号:宋,史称北宋

建立者:赵匡胤(宋太祖)(典故:陈桥兵变、黄袍加身)

都城:东京(又称开封、汴京)(我国古代统治中心逐渐由西向东转移)。

(2)局部统一:宋太祖和他的后继者依照 的统一方针,陆续消灭了南方割据政权,结束了 和 的分裂割据局面。(注意:没有实现全国统一,出现多个政权并立的情况)

中原

南方

先南后北

考点1:北宋的建立

赵匡胤与赵普议事图

君臣密谈、谋划天下

自唐季以来,数十年间,帝王凡易八姓,战斗不息,生民涂炭,其何故也

此非他故,方镇太重,君弱臣强而已。

吾欲息天下之兵,为国家长久之计,其道何如

惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣.

赵普分析唐末以来政局动乱的原因是什么

方镇太重,君弱臣强

夺其权、制其钱谷、收其精兵

据此,赵普建议怎么做?

考点2:宋太祖强化中央集权

主要措施 具体内容

兵 (军事上)

权 (政治上)

钱 (财政上)

历史意义

①解除禁军高级将领的兵权,牢牢地控制了军队。(杯酒释兵权)

②控制对军队的调动,使禁军将领有握兵之重而无发兵之权。

③经常调换军队将领,定期换防,割断将领与士兵和地方的联系,使兵不识将,将不专兵。

①在中央,分化事权,削弱相权;设立多重机构,分割宰相的军政、财政大权。

②在地方,派文臣担任各地州县的长官,实施三年一换;还在各州府设置通判(监督权),以分知州的权力。

①取消节度使收税的权力,除各州留一部分用作地方的必要支出外,其余一切税收由中央掌控。②在地方设置转运使,把地方财赋收归中央。

通过上述措施,宋朝把中央集权强化到前所未有的程度,皇权大大加强。

收其兵

夺其权

制钱谷

三、重文轻武的政策

宋代武将

宋代文臣

宁为百夫长,

胜作一书生!

——唐朝

万般皆下品,

唯有读书高!

——宋朝

武将为什么会发出这样的感慨?(课本P31材料研读)

曾因国难披金甲,

不为家贫卖宝刀。

——(宋初)曹翰《退将诗》

做人莫做军,

做铁莫做针。

——(宋)谚语

北宋为加强中央集权,实施重文轻武政策,武将们不仅平日不受重视,连带兵打仗都处处受到掣肘,感觉到英雄无用武之地,因此发出这样的感叹。

考点3:重文轻武的政策

1.目的:

为了防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现。

2.内容或措施:

(1)宋太祖有意重用文臣掌握军政大权;宋太宗继续采取抑制武将,提升文官地位的政策,使文臣统兵的格局逐渐形成。

表现:①文官担任中央和地方的要职,甚至主持军务,地位和待遇高于武将。

②武将受到多方面的牵制,带兵打仗要按照朝廷预授的“阵图”行军布阵,这严重束缚了统军的指挥权。

(课本P31)相关史事:

宋朝重文轻武,主要是为了压抑武将,防止武将跋扈,但不是轻视武备乃至军队。事实上,宋朝对军队是极为重视的。军队规模也越来越庞大。(易错点)

考点3:重文轻武的政策

(2)注重发展文教事业,改革和发展了科举制。

①表现:宋初大幅度增加科举取士名额,提高进士地位,进士不仅授官从优,而且升迁迅速。

考点3:重文轻武的政策

2.内容或措施:

(1)宋太祖有意重用文臣掌握军政大权;宋太宗继续采取抑制武将,提升文官地位的政策,使文臣统兵的格局逐渐形成。

②改革和发展科举制的影响:科举制度的发展,对宋朝社会产生了深远影响,在全国范围营造了浓厚的读书风气,促进了整个社会文化素养的提高,造就了宋朝科技发达、文化昌盛、人才辈出的文治局面

重文轻武政策的影响

(1)积极:

①对宋朝统治:扭转了五代十国时期尚武轻文的风气,杜绝了武将跋扈和兵变政移的情况发生,有利于政权的稳固和社会的安定;

②对社会发展:科举制度的发展,在全国范围营造了浓厚的读书风气,促进了整个社会文化素养的提高,造就了宋朝科技发达、文化昌盛、人才辈出的文治局面。

(2)消极:形成积贫积弱的严重后果。文臣掌兵,不熟悉军务,将不专兵,兵无常帅,导致军队的战斗力减弱。文官得到重用,逐渐形成以士大夫为主体的官僚集团,但政治机构重叠,相互牵制,既导致办事效率下降,又增加了朝廷的财政支出。 (冗官、冗兵和冗费,积贫积弱,课本P32知识拓展)

a.重文轻武,文人治国。这是宋朝政治制度最明显的特点。

b.分化事权,内外相制。“分权”是宋太祖制定政策的基本原则之一,不仅分武将的权,也分文官的权,避免任何一个官职、官员权力过重。

c.强干弱枝,守内虚外。有利于镇压地方和农民反抗,但造成边防空虚,成为宋与辽、西夏等战争中屡败的原因之一。

北宋政治的特点:

注意:

北宋加强中央集权,明清加强君主专制。

考点4:王安石变法

背景 ①北宋政治风气因循守旧,行政效率低下;②边疆战事中,北宋屡战屡败,冗费问题严重;③土地兼并现象严重,农民起义此起彼伏; ④1069年,宋神宗任用王安石主持变法。

目的 摆脱统治危机,实现富国强兵。

措施 领域 内容 措施 目的

经济 募役法 征收役钱,用来雇人到官府服役;原先不服役的官僚等,也要交纳役钱。 限制官僚等的特权,增加政府收入。

方田均税法 核实土地,按土地的多少、好坏平均征税。 使官僚和大地主不能隐瞒土地、逃避赋税,增加国家赋税收入。

农田水利法 鼓励垦荒和兴修水利。 促进农业发展

军事 保甲法 把农村人户编制起来,有两个以上成年男子的人户,出一人为保丁;保丁平时种田,农闲练兵。 加强对人民的控制,稳定统治秩序,增强国家的军事力量。

影响:变法收到一些成效。政府的______收入有所增加。

废除:新法触犯了大官僚、________的利益,遭到强烈反对。宋神宗死后,新法几乎全部被废除。

王安石变法

财政

大地主

据变法内容,说说哪些条款触犯了官僚地主的利益?

募役法,方田均税法

募役法,农田水利法,方田均税法

据变法内容,说说哪些条款是富国措施?

考点4:王安石变法

皇帝

财政

度

支

盐铁

户部

行政

参

知

政 事

中书门下

军事

枢密院

(三司使)

宰

相

副

宰

相

三衙

二府

枢密使

三司

宋朝在中央实行二府三司制:

中央:分散机构权利,

削弱相权

①中书门下掌行政权,

增设参知政事为副相;

②枢密院掌军政,枢密院有调兵权但不统兵,三衙统兵但无权调兵;

③三司掌财政。

古代中国政治制度的历史特点:

1.君权不断加强,相权不断削弱直至消失;

2.中央权力不断加强,地方权力不断削弱。

1.削弱相权。主要方式有两种:

(1)分割相权 (2)转移相权及其机构。

2.加强思想控制

3.变革中央和地方政府机构,分化事权,使其相互节制

4.注重官吏选拔和任免

5.加强监察机制

知识总结

古代中国加强君主专制的主要方式:

坐

站

跪

一、契丹族与党项族

都 城:

建立政权时间:

政权建立者:

契丹国的发展:

上京临潢府(今内蒙古巴林左旗南)

10世纪初

耶律阿保机

发展生产

创制文字

增强国力

政权名称:

辽

民 族:

契丹族

一、契丹族与党项族

建立政权时间:

政权建立者:

西夏国的发展:

11世纪前期

元昊

仿效唐宋制度,订立官制、军制和法律

鼓励垦荒,发展农牧经济

创制西夏文字

都 城:

政权名称:

民 族:

西夏

兴庆府(今宁夏银川)

党项族

请依据地图制作“民族政权并立示意简图”

北宋

辽

西夏

项目 政权名称:辽 北宋 西夏

建立民族

建立时间

建立者

都城

契丹族

汉族

党项族

10世纪初

960年

11世纪前期

耶律阿保机

赵匡胤

元昊

上京

(内蒙古)

东京

(开封)

兴庆

(宁夏)

一、契丹族与党项族

易错易混:

建立辽的少数民族是契丹族,建立西夏的少数民族是党项族,建立金的少数民族是女真族。

二、辽与北宋的和战

①辽太宗时:占领燕云十六州,从此,辽与中原王朝冲突加剧(战);

②宋太祖晚期:北宋与辽保持友好关系,双方互通使节(和);

③宋太宗时:对辽从进攻到防御(战);

④宋真宗时:辽军大举攻宋,一直打到黄河岸边的澶州城下,威胁都城开封。在宰相寇准的力劝下,宋真宗督战澶州城,取得澶州之战的胜利。

澶渊之盟:辽宋议和,辽军撤回,宋给辽岁币。

影响:此后很长时间,辽宋之间保持着和平局面。(和)

三、西夏与北宋的关系

战争:元昊称帝后,多次亲率军队攻宋,宋虽节节败退,但西夏损耗大,人民生活困苦;

议和:后来宋夏进行和谈,订立了宋夏和约,元昊向宋称臣,宋给西夏岁币。宋夏议和后,宋夏边界贸易兴旺。

易错易混3(课本备注):

北宋每年送给辽银、绢等钱物,称为岁币,后来,北宋向西夏、南宋向金也送岁币。

政权名称 民族 建立时间 建立者 都城 与北宋战与和

辽(契丹)

北宋

西夏

议和影响

契丹族

10世纪初

耶律阿保机

上京

汉族

960年

赵匡胤

兴庆

党项族

11世纪前期

元昊

东京

1004,澶州之战

1005,宋辽议和

史称“澶渊之盟”

1044宋夏议和

积极:使双方边境相对和平稳定,有利于经济文化的交流与发展,促进了民族间的交往与交融。

消极:宋给辽、西夏交纳岁币,加重了民众的赋税负担。

小结

知识拓展: 宋与辽、西夏的互市

北宋与辽、西夏对峙,但相互之间的商业往来一直进行。当时在宋与辽、宋与西夏的边界开设贸易场所,称为“榷场[ què chǎng ] ”。官府和商人用各种商品在此进行交换,互通有无。榷场的贸易量很大,如宋辽之间,北宋每年从榷场购买数万只羊;有一年辽发生旱灾,购买了北宋官仓两万石粟。边界贸易的往来,促进了经济文化的交流,也加深了各族人民之间的了解。

特别注意:“榷场”是民族内部交流的场所,不是中外交流的场所。

一、女真族的崛起

请同学们根据课本P37以及上述材料归纳女真族的活动区域与生活特点。

活动区域:

生活特点:

女真人过着游牧渔猎的生活。

长白山、黑龙江(白山黑水间)

生活状况:

受到辽的压迫

女

真

人像

女真族勇敢勤劳,擅长狩猎。打猎时,他们用桦树皮做的号角吹出呦呦的声音,把鹿引诱出来。他们住的房屋,门窗向东或向南开,室内垒有土炕,炕下烧火。至今,中国北方一些地区还在使用火炕。

女真崛起,灭辽和北宋

女真族崛起:11世纪末,完颜部的首领________统一女真各部。

金灭辽:北宋与金订立盟约,相约夹攻辽朝。________年,金灭辽。

女真崛起灭辽与北宋

建立政权:1115年,阿骨打(金太祖)建立______政权,国号______。定都 模仿中原王朝制度,改革女真军政体制,颁行女真文字,发展生产,女真势力迅速壮大。(游牧文明汉化过渡到农耕文明)

金灭北宋:金在与北宋联兵攻辽的过程中,看到了北宋

_ __ _和 ,灭辽后,金大举进攻北宋,宋徽宗和宋钦宗无心抵抗,____年,金军攻破开封,北宋灭亡。(靖康之变)

阿骨打

大金

1125

1127

上京(会宁)

金迁都:金后来迁都燕京,改名为中都(今北京)。(课本P39)

政治上的腐败

军事上的无能

女真

两宋时期民族关系发展——南宋的偏安

南宋建立:北宋灭亡后,______(宋高宗)称帝,定都______

(今浙江杭州),史称南宋。

宋金和议:_______向______称臣,并给金_______,双方以______________一线划定分界线,宋金_______局面形成。

南宋的偏安

岳飞抗金:

1.过程:岳飞率军北伐,收复失地。其统率的“________”在________大败金军主力,乘胜追击,迫使金军后撤。

2.结果:宋高宗和权臣_______害怕抗金力量壮大危及其统治,便向金求和,并以“莫须有”的罪名杀害了岳飞。

赵构

临安

岳家军

郾城

秦桧

南宋

金

岁币

淮水至大散关

对峙

三、南宋的偏安

想一想:岳飞的抗金事迹,数百年来一直被民众传颂,人们将他视为(宋人的)民族英雄。人们为什么尊崇和怀念岳飞 (课本P40问题思考)

杭州西湖的岳飞墓

岳飞墓前的秦桧夫妇跪像

深受人民爱戴的原因:

岳家军纪律严明,作战勇敢。岳飞精忠报国的精神。岳飞抗金为南方地区创造了相对安宁的生产生活环境,保护了人民的生命财产,维护了南宋人民的利益。

感悟时空变迁

?

?

?

?

?

?

民族交融不断加强

有利于中华民族多元一体的形成

中国古代史上的民族战争,是兄弟民族之间矛盾的表现,它与近代史上的反侵略战争性质完全不同。它不具有侵略与反侵略的性质,但有进步与倒退、正义与非正义之区别。战争是暂时的,各民族之间的友好交往、和睦相处是民族关系的主流。

正确看待中国古代史上的民族战争

【知识延伸】

考点3.1:宋代经济的发展

农业 粮食作物 引进越南占城稻,北宋时推广到东南地区。水稻产量在宋朝跃居粮食作物首位。长江下游和太湖流域一带成为丰饶的粮仓,出现“苏湖熟,天下足”或“苏常熟,天下足”的谚语。拔秧工具:秧马

经济作物 南方普遍种植茶树;

南宋后期棉花的种植区由广东和福建推进到江淮和川蜀一带。

手工业 纺织业 北宋时,南方的丝织业胜过北方。四川、江浙地区丝织生产发达。南宋后期,棉纺织业兴起,海南岛已有比较先进的棉纺织工具。

制瓷业 宋朝是中国瓷器发展史上的辉煌时代。北宋兴起的江西景德镇,后来发展成为著名的瓷都。南宋时,江南地区已成为我国制瓷业中心。

造船业 东南沿海的广州、泉州、明州造船业世界领先。北宋东京郊外建有世界上现存最早的船坞。北宋指南针开始用于航海,南宋时期,指南针广泛用于航海。

商业 都市商贸繁荣 宋代商业的繁荣超过前代,经商的时间和区域不再受限制,出现了早市和夜市,乡镇出现草市,最大的商业城市是开封(东京)和杭州(临安)。

海外贸易 宋朝海外贸易超过前代。广州、泉州是闻名世界的大商港。中国商船的踪迹,近至朝鲜、日本,远达阿拉伯半岛和非洲东海岸。朝廷鼓励海外贸易,在主要港口设立了市舶司,管理海外贸易。

纸币 北宋前期,四川地区出现世界上最早的纸币“交子”;

南宋时,纸币“会子”发展成与铜钱并行的货币,纸币的产生有利于商业的发展。

考点3.1:宋代经济的发展

读图学史

秧马,宋朝时长江中下游地区广泛使用的种植水稻时的拔秧工具。可提高功效和减轻劳动强度。

《清明上河图》,北宋风俗画,北宋画家张择端的存世精品。描绘了东京城汴河两岸的自然风光和繁荣景象。

在金属货币流通

中出现纸币;初

为民间发行,宋

仁宗时官方始发。

含义 是指南方经济水平超过北方,经济重心从黄河流域转到长江流域的现象。

原因 北方人口南迁,增加了南方的劳动力,带来了先进的技术和生产经验。

北方长期战乱,南方社会相对安定;

南方自然条件优越

政府重视农业发展

人民的辛勤劳动

过程 趋势(基础):魏晋南北朝时期,江南地区得到开发,经济重心出现南移趋势

开始:唐朝中期(安史之乱后)经济重心开始南移

完成:南宋时期,经济重心南移最终完成

表现 南方农业、手工业和海外贸易均获得快速发展

宋朝中央政府的财政收入主要来自南方(国家财政,仰给东南)

考点3.1:宋代经济的发展

知识总结

中国古代经济重心南移的过程:

春秋战国

时期

南朝

时期

唐朝

中期

南宋

时期

明清

时期

吴、越、楚等国开发江南地区

南北经济

渐趋平衡,为经济重心南移奠定了基础。

经济重心

开始南移

南方经济超过北方,经济重心南移完成

江南地区成为工商业中心,产生了资本主义生产关系萌芽

经济重心南移的影响:

①对人口分布的影响:使南方人口大大超过北方。

②对交通贸易的影响:经济重心南移,使南方沿海城市迅速发展,促进了海、河运的快速发展。

③对人才教育的影响:文化重心南移,南方人才辈出。

④对民族关系的影响:促进了南北民族交融,文化习俗相互影响,促进了民族的多样性和统一性。

⑤对南方环境的影响:南方一些地区过度开发,使南方环境逐渐遭到破坏等。

(8)启示:

政局的稳定是经济发展的前提和基础;统治者的重视程度是经济发展的重要因素;坚持可持续发展战略,合理利用自然资源;劳动力、先进生产工具和技术是经济发展根本原因;坚持对外开放,重视对外贸易等。

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源