2.2《红烛》课件(共37张 PPT)统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 2.2《红烛》课件(共37张 PPT)统编版高中语文必修上册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 9.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-04-07 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共37张PPT)

红烛一般在什么样的场合出现?

古代文化中,红烛常见于婚礼祝寿等喜庆的场合。

今天这首诗,却会让我们看到红烛的另一种面貌。

RED

CANDLE

高中语文部编版高一必修一第一单元

目录

CONTENTS

阅读诗歌

贰

鉴赏探究

叁

思考练习

肆

课后作业

伍

壹

作者简介

一诗一文一烟斗,

一个脊梁一声吼。

一画一印一全集,

一代英豪一红烛。

作者简介

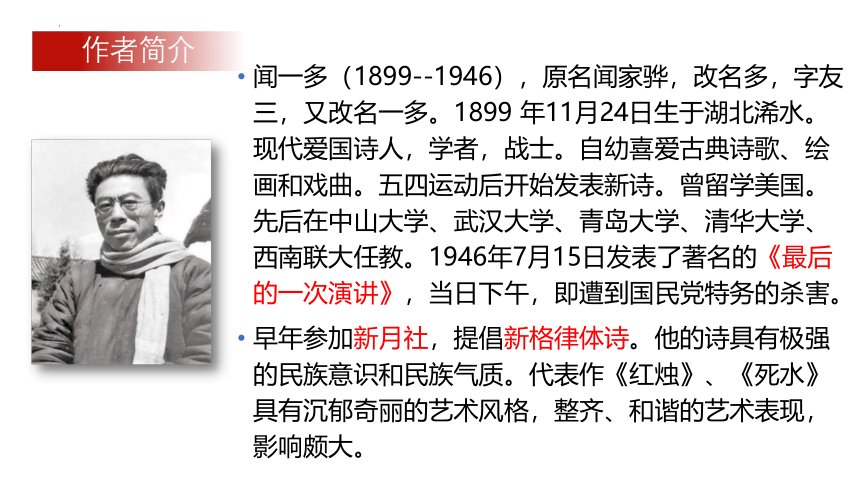

闻一多(1899--1946),原名闻家骅,改名多,字友三,又改名一多。1899 年11月24日生于湖北浠水。现代爱国诗人,学者,战士。自幼喜爱古典诗歌、绘画和戏曲。五四运动后开始发表新诗。曾留学美国。先后在中山大学、武汉大学、青岛大学、清华大学、西南联大任教。1946年7月15日发表了著名的《最后的一次演讲》,当日下午,即遭到国民党特务的杀害。

早年参加新月社,提倡新格律体诗。他的诗具有极强的民族意识和民族气质。代表作《红烛》、《死水》具有沉郁奇丽的艺术风格,整齐、和谐的艺术表现,影响颇大。

作者简介

作者简介

1912年考入清华大学留美预备学校。

1916年开始在《清华周刊》上发表系列读书笔记。

1925年3月在美留学,《七子之歌》。

1928年1月出版第二部诗集《死水》。1932年闻一多离开青岛,回到母校清华大学任中文系教授。

1946年7月15日在云南昆明被国民党特务暗杀。

作者简介

1946年7月15日,在云南大学举行的李公朴追悼大会上,主持人为了闻一多的安全,没有安排他发言。

但他毫无畏惧,拍案而起,慷慨激昂地发表了《最后一次演讲》,痛斥国民党特务,并握拳宣誓说:“我们有这个信心:人民的力量是要胜利的,真理是永远存在的”,“我们不怕死,我们有牺牲精神,我们随时准备像李先生一样,前脚跨出大门,后脚就不准备再跨进大门!”

下午,他主持《民主周刊》社的记者招待会,进一步揭露暗杀事件的真相。散会后,闻一多在返家途中,突遭国民党特务伏击,身中十余弹,不幸遇难。

1919年五四运动的时代巨浪,把正在专

心求学的闻一多推出了清华园。一战后巴黎和会 在帝国主义列强操纵下,帝国列强拒绝中国取消与

日本签订的二十一条不平等的要求,并且在对德合约上,明文规定把德国在山东的特权,全部转让给日本。

北洋政府竟准备在“对德和约”上签字。帝国列强肆

无忌惮地掠夺祖国的土地和主权,腐朽反动的北洋军

阀公然卖国,所以诗人自觉地把个人的命运与祖国

的、 前途联系在了一起,为寻求光明的出路,

开始了漫长而艰苦的追求。

写作背景

写作背景

《红烛》这首诗写于1923年赴美国留学,当时闻一多正准备出版自己的第一部诗集,他在回顾自己数年来的理想探索历程和诗作成就时,写下了这首名诗《红烛》,将它作为同名诗集《红烛》的序诗。

文学常识

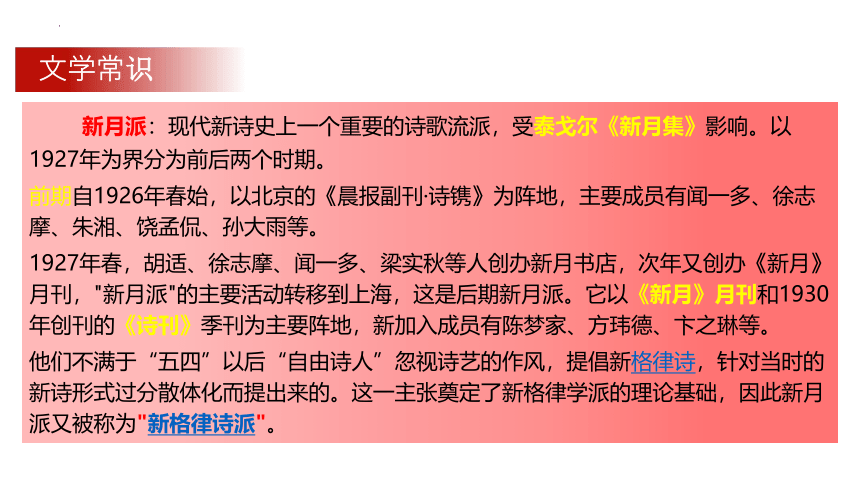

新月派:现代新诗史上一个重要的诗歌流派,受泰戈尔《新月集》影响。以1927年为界分为前后两个时期。

前期自1926年春始,以北京的《晨报副刊·诗镌》为阵地,主要成员有闻一多、徐志摩、朱湘、饶孟侃、孙大雨等。

1927年春,胡适、徐志摩、闻一多、梁实秋等人创办新月书店,次年又创办《新月》月刊,"新月派"的主要活动转移到上海,这是后期新月派。它以《新月》月刊和1930年创刊的《诗刊》季刊为主要阵地,新加入成员有陈梦家、方玮德、卞之琳等。

他们不满于“五四”以后“自由诗人”忽视诗艺的作风,提倡新格律诗,针对当时的新诗形式过分散体化而提出来的。这一主张奠定了新格律学派的理论基础,因此新月派又被称为"新格律诗派"。

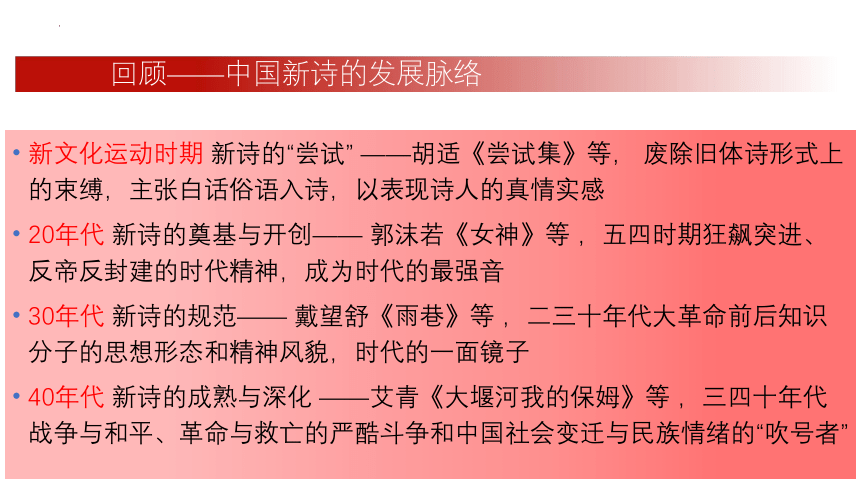

回顾——中国新诗的发展脉络

新文化运动时期 新诗的“尝试” ——胡适《尝试集》等, 废除旧体诗形式上的束缚,主张白话俗语入诗,以表现诗人的真情实感

20年代 新诗的奠基与开创—— 郭沫若《女神》等 ,五四时期狂飙突进、反帝反封建的时代精神,成为时代的最强音

30年代 新诗的规范—— 戴望舒《雨巷》等 ,二三十年代大革命前后知识分子的思想形态和精神风貌,时代的一面镜子

40年代 新诗的成熟与深化 ——艾青《大堰河我的保姆》等 ,三四十年代战争与和平、革命与救亡的严酷斗争和中国社会变迁与民族情绪的“吹号者”

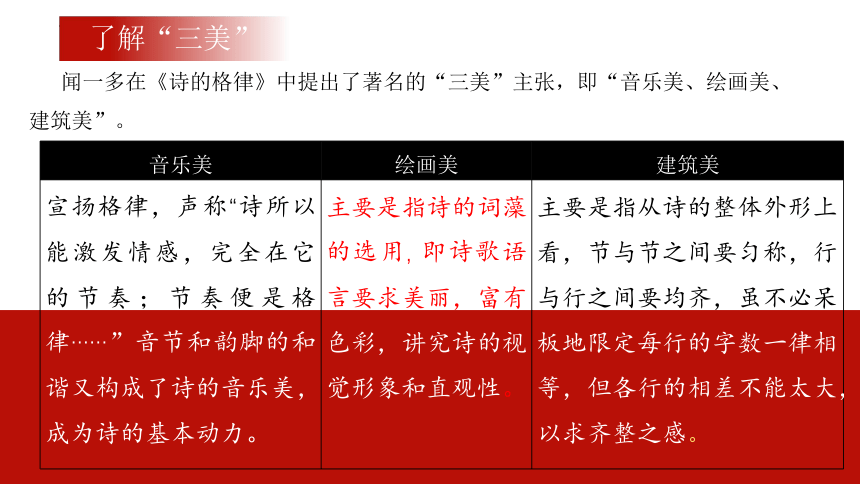

闻一多在《诗的格律》中提出了著名的“三美”主张,即“音乐美、绘画美、建筑美”。

音乐美 绘画美 建筑美

宣扬格律,声称“诗所以能激发情感,完全在它的节奏;节奏便是格律……”音节和韵脚的和谐又构成了诗的音乐美,成为诗的基本动力。 主要是指诗的词藻的选用, 即诗歌语言要求美丽,富有色彩,讲究诗的视觉形象和直观性。 主要是指从诗的整体外形上看,节与节之间要匀称,行与行之间要均齐,虽不必呆板地限定每行的字数一律相等,但各行的相差不能太大,以求齐整之感。

了解“三美”

借助课下注释和工具书,

自主诵读诗歌,完成以下任务:

①扫清字词障碍。

②找出本诗描写了红烛的哪些方面。

整体感知

整体鉴赏

你们可有勇气吐出你的真心和这红烛相比,一个“吐”字,生动形象,将诗人的奉献精神和赤诚表现得一览无余。

这样的身躯、这样的灵魂为何要燃烧,要在火光中毁灭自己的身躯?诗人迷茫了,如同在生活中的迷茫,找不到方向和思考不透很多问题。

诗人已经找到了生活的方向,准备朝着理想中的光明之路迈进,即使自己被烧成灰也在所不惜。

诗人要歌颂这红烛,歌颂这奉献的精神,歌颂这来之不易的光明。在这样的歌颂中,诗人和红烛在交流。诗人在红烛身上找到了生活方向

蜡炬成灰泪始干”——李商隐

红烛啊!

这样红的烛!

诗人啊!

吐出你的心来比比,

可是一般颜色?

红烛啊!

是谁制的蜡——给你躯体?

是谁点的火——点着灵魂?

为何更须烧蜡成灰,

然后才放光出?

一误再误;

矛盾!冲突!

诵读指导

红烛啊!

不误,不误!

原是要“烧”出你的光来——

这正是自然的方法。

红烛啊!

既制了,便烧着!

烧罢!烧罢!

烧破世人的梦,

烧沸世人的血——

也救出他们的灵魂,

也捣破他们的监狱!

诵读指导

红烛啊!

你心火发光之期,

正是泪流开始之日。

红烛啊!

匠人造了你,

原是为烧的。

既已烧着,

又何苦伤心流泪?

哦!我知道了!

是残风来侵你的光芒,

你烧得不稳时,

才着急得流泪!

诵读指导

红烛啊!

流罢!你怎能不流呢?

请将你的脂膏,

不息地流向人间,

培出慰藉的花儿,

结成快乐的果子!

红烛啊!

你流一滴泪,灰一分心。

灰心流泪你的果,

创造光明你的因。

红烛啊!

“莫问收获,但问耕耘。”

才着急得流泪!

诵读指导

整体感知

诗人从哪些方面观察、描写这支红烛?

色

光

灰

泪

红烛之色

问题1:蜡烛有很多种颜色,诗人为什么选择红色?

生活中,红色常给人什么感觉?

红烛之色

红色,让人感受到赤诚、热烈、奔放、积极、昂扬。

红烛之红色,恰如诗人心中的那抹赤诚之红。

红烛成为诗人理想人格的化身。

诗人啊!

吐出你的心来比比,

可是一般颜色

托物言志:把所咏之物与将要言之志自然的结合起来。

红烛之光

是谁制的蜡——给你躯体

是谁点的火——点着灵魂

为何更须烧蜡成灰,

然后才放光出

一误再误

矛盾!冲突!

诗人指明,蜡是红烛的躯体,

火是红烛的灵魂。

那个时代进步青年在探索人生真谛的过程中遇到的困惑。

困惑

冲突

矛盾

红烛啊!

不误,不误!

原是要“烧”出你的光来——

这正是自然的方法

自问自答,生动形象地表现了一个思考觉悟的过程。

两种截然相反地回答,表明了诗人的醒悟,也表现出红烛精神的可贵。

对红烛自我牺牲精神的讴歌

红烛之光

红烛啊!

既制了,便烧着!

烧吧!烧吧!

烧破世人的梦,

烧沸世人的血——

也救出他们的灵魂,

也捣破他们的监狱!

对红烛的殷切寄语,也是诗人的自勉自励。诗人也如这红烛,牺牲自我,拯救世人!

当时,民众如沉睡梦中尚未觉醒,血性犹存然而麻木不仁,有如身陷囵固受着禁锢。诗人认为:自己的职责,就在于从梦中唤醒世人、救治世人的灵魂。使民众觉悟,使民众奋起,使民众热血沸腾,使民众走向光明。

红烛之灰

为何更须烧蜡成灰,

然后才放光出

红烛之光从何来?

面对这样的牺牲,

诗人是否有过迟疑和犹豫?

为何更须烧蜡成灰,

然后才放光出

一误再误;

矛盾!冲突!

①

红烛啊!

不误,不误!

原是要"烧"出你的光来——

这正是自然的方法。

②

红烛啊!

既制了,便烧着!

烧吧!烧吧!

③

矛盾

醒悟

坚定

红烛之灰

蜡炬的灰,指的是不能承受相思之苦的躯体。

讨论:

李商隐的“蜡炬成灰泪始干”与诗人的“更须烧蜡成灰,然后才放光出”中“灰”的含义有何不同?

红烛的灰,指的是为革命事业牺牲的生命。

红烛之泪

讨论:

李商隐的“蜡炬成灰泪始干” 中,也都有“泪”,二者的含义又有何不同?

李商隐的“蜡炬成灰泪始干”→相思之泪。

诗人的“泪”→?

红烛啊!

你心火发光之期,

正是泪流开始之日。

红烛之泪

诗人的泪,不是因为不愿意牺牲,也不是因为害怕和后悔,而是因为实现理想的路上受到打击和阻碍,急得流泪!

红烛啊!

匠人造了你,

原是为烧的。

既已烧着,

又何苦伤心流泪

哦!我知道了!

是残风来侵你的光芒,

你烧得不稳时,

才着急得流泪!

红烛之泪

(1)“侵”象征邪恶的行径,残风象征邪恶的势力。红烛创造光明,残风却容不得这片光明。

是残风来侵你的光芒,

你烧得不稳时,

才着急得流泪!

(2) “着急”刻画出红烛一心为人世间创造光明,唯恐不能为人世间创造光明,无私奉献为的高尚灵魂。

红烛啊!

你流一滴泪,灰一分心。

灰心流泪你的果,

创造光明你的因。

红烛啊!

“莫问收获,但问耕耘。”

揭示了红烛精神的本质和灵魂所在

“卒章显志”“画龙点睛”

红烛

色

光

灰

泪

“人与物化,意与境融”

题材特点与解读方法

这是一首咏物诗。

咏物诗是托物言志的诗歌,通过对事物的咏叹体现人文思想。

咏物诗中所咏之“物”往往是作者的自况,与诗人的自我形象完全融合在一起,作者在描墓事物中寄托了一定的感情,或流露出自己的人生态度,或寄寓美好的原望,或包涵生活的哲理,或表现作者的生活情趣。

情感主旨

《 红烛》是诗人内心的真实剖白。诗人将自己比作红烛,更要用那微弱的光和热来照亮险恶的前途,去烧毁世人的迷梦,去捣破禁锢着人们灵魂的监狱,为人间培养出“慰藉的花儿”和“快乐的种子”。诗人通过红烛这一意象,表现了自己的赤诚之心和奉献精神,表达了自己对祖国前途的执着追求和献身祖国的抱负。

四 扬 三 抑

第1节:赞叹红烛的“红”——扬

诗人情感的变化过程

第2节:困惑于红烛的自焚——抑

第3节:振奋于红烛的创造能量—扬

第4节:追问红烛的伤心流泪——抑

第5-7节:欣喜于红烛的伟绩——扬

第8节:掂量灰心与创造的份量—抑

第9节:红烛精神的总结——扬

诗人面对红烛,心绪起伏,或惊叹赞美,或惊疑发问,或自求解答,诗情的流动形成起伏的波澜,诗篇的节奏抑扬顿挫,形象鲜明而又饱含哲理。

闻一多提出了诗歌的“三美”理论,请简要分析《红烛》一诗是怎样体现“三美”的。

(1)音乐美:重复句的使用、一定程度上采用中国传统诗歌的押韵形式,使《红烛》在音韵上很适合朗诵。

(2)绘画美:《红烛》的绘画美体现在它不是直接描述物体的颜色,而是很巧妙地融合了意象来呈现。

(3)建筑美:《红烛》的建筑美,最主要是体现在节奏和前后呼应的结构上。诗歌先以感叹句的首节开始,转入以疑问句为主的次节,第三、四节的“不误,不误”“烧吧!烧吧”整齐对照,也加快了音韵上的节奏,接着两句“烧破世人的梦,烧沸世人的血”。

作业布置

请以闻一多的身份,就红烛精神为主要内容,对今天的青年写一段简短的演讲稿

RED

CANDLE

高中语文部编版高一必修一第一单元

红烛一般在什么样的场合出现?

古代文化中,红烛常见于婚礼祝寿等喜庆的场合。

今天这首诗,却会让我们看到红烛的另一种面貌。

RED

CANDLE

高中语文部编版高一必修一第一单元

目录

CONTENTS

阅读诗歌

贰

鉴赏探究

叁

思考练习

肆

课后作业

伍

壹

作者简介

一诗一文一烟斗,

一个脊梁一声吼。

一画一印一全集,

一代英豪一红烛。

作者简介

闻一多(1899--1946),原名闻家骅,改名多,字友三,又改名一多。1899 年11月24日生于湖北浠水。现代爱国诗人,学者,战士。自幼喜爱古典诗歌、绘画和戏曲。五四运动后开始发表新诗。曾留学美国。先后在中山大学、武汉大学、青岛大学、清华大学、西南联大任教。1946年7月15日发表了著名的《最后的一次演讲》,当日下午,即遭到国民党特务的杀害。

早年参加新月社,提倡新格律体诗。他的诗具有极强的民族意识和民族气质。代表作《红烛》、《死水》具有沉郁奇丽的艺术风格,整齐、和谐的艺术表现,影响颇大。

作者简介

作者简介

1912年考入清华大学留美预备学校。

1916年开始在《清华周刊》上发表系列读书笔记。

1925年3月在美留学,《七子之歌》。

1928年1月出版第二部诗集《死水》。1932年闻一多离开青岛,回到母校清华大学任中文系教授。

1946年7月15日在云南昆明被国民党特务暗杀。

作者简介

1946年7月15日,在云南大学举行的李公朴追悼大会上,主持人为了闻一多的安全,没有安排他发言。

但他毫无畏惧,拍案而起,慷慨激昂地发表了《最后一次演讲》,痛斥国民党特务,并握拳宣誓说:“我们有这个信心:人民的力量是要胜利的,真理是永远存在的”,“我们不怕死,我们有牺牲精神,我们随时准备像李先生一样,前脚跨出大门,后脚就不准备再跨进大门!”

下午,他主持《民主周刊》社的记者招待会,进一步揭露暗杀事件的真相。散会后,闻一多在返家途中,突遭国民党特务伏击,身中十余弹,不幸遇难。

1919年五四运动的时代巨浪,把正在专

心求学的闻一多推出了清华园。一战后巴黎和会 在帝国主义列强操纵下,帝国列强拒绝中国取消与

日本签订的二十一条不平等的要求,并且在对德合约上,明文规定把德国在山东的特权,全部转让给日本。

北洋政府竟准备在“对德和约”上签字。帝国列强肆

无忌惮地掠夺祖国的土地和主权,腐朽反动的北洋军

阀公然卖国,所以诗人自觉地把个人的命运与祖国

的、 前途联系在了一起,为寻求光明的出路,

开始了漫长而艰苦的追求。

写作背景

写作背景

《红烛》这首诗写于1923年赴美国留学,当时闻一多正准备出版自己的第一部诗集,他在回顾自己数年来的理想探索历程和诗作成就时,写下了这首名诗《红烛》,将它作为同名诗集《红烛》的序诗。

文学常识

新月派:现代新诗史上一个重要的诗歌流派,受泰戈尔《新月集》影响。以1927年为界分为前后两个时期。

前期自1926年春始,以北京的《晨报副刊·诗镌》为阵地,主要成员有闻一多、徐志摩、朱湘、饶孟侃、孙大雨等。

1927年春,胡适、徐志摩、闻一多、梁实秋等人创办新月书店,次年又创办《新月》月刊,"新月派"的主要活动转移到上海,这是后期新月派。它以《新月》月刊和1930年创刊的《诗刊》季刊为主要阵地,新加入成员有陈梦家、方玮德、卞之琳等。

他们不满于“五四”以后“自由诗人”忽视诗艺的作风,提倡新格律诗,针对当时的新诗形式过分散体化而提出来的。这一主张奠定了新格律学派的理论基础,因此新月派又被称为"新格律诗派"。

回顾——中国新诗的发展脉络

新文化运动时期 新诗的“尝试” ——胡适《尝试集》等, 废除旧体诗形式上的束缚,主张白话俗语入诗,以表现诗人的真情实感

20年代 新诗的奠基与开创—— 郭沫若《女神》等 ,五四时期狂飙突进、反帝反封建的时代精神,成为时代的最强音

30年代 新诗的规范—— 戴望舒《雨巷》等 ,二三十年代大革命前后知识分子的思想形态和精神风貌,时代的一面镜子

40年代 新诗的成熟与深化 ——艾青《大堰河我的保姆》等 ,三四十年代战争与和平、革命与救亡的严酷斗争和中国社会变迁与民族情绪的“吹号者”

闻一多在《诗的格律》中提出了著名的“三美”主张,即“音乐美、绘画美、建筑美”。

音乐美 绘画美 建筑美

宣扬格律,声称“诗所以能激发情感,完全在它的节奏;节奏便是格律……”音节和韵脚的和谐又构成了诗的音乐美,成为诗的基本动力。 主要是指诗的词藻的选用, 即诗歌语言要求美丽,富有色彩,讲究诗的视觉形象和直观性。 主要是指从诗的整体外形上看,节与节之间要匀称,行与行之间要均齐,虽不必呆板地限定每行的字数一律相等,但各行的相差不能太大,以求齐整之感。

了解“三美”

借助课下注释和工具书,

自主诵读诗歌,完成以下任务:

①扫清字词障碍。

②找出本诗描写了红烛的哪些方面。

整体感知

整体鉴赏

你们可有勇气吐出你的真心和这红烛相比,一个“吐”字,生动形象,将诗人的奉献精神和赤诚表现得一览无余。

这样的身躯、这样的灵魂为何要燃烧,要在火光中毁灭自己的身躯?诗人迷茫了,如同在生活中的迷茫,找不到方向和思考不透很多问题。

诗人已经找到了生活的方向,准备朝着理想中的光明之路迈进,即使自己被烧成灰也在所不惜。

诗人要歌颂这红烛,歌颂这奉献的精神,歌颂这来之不易的光明。在这样的歌颂中,诗人和红烛在交流。诗人在红烛身上找到了生活方向

蜡炬成灰泪始干”——李商隐

红烛啊!

这样红的烛!

诗人啊!

吐出你的心来比比,

可是一般颜色?

红烛啊!

是谁制的蜡——给你躯体?

是谁点的火——点着灵魂?

为何更须烧蜡成灰,

然后才放光出?

一误再误;

矛盾!冲突!

诵读指导

红烛啊!

不误,不误!

原是要“烧”出你的光来——

这正是自然的方法。

红烛啊!

既制了,便烧着!

烧罢!烧罢!

烧破世人的梦,

烧沸世人的血——

也救出他们的灵魂,

也捣破他们的监狱!

诵读指导

红烛啊!

你心火发光之期,

正是泪流开始之日。

红烛啊!

匠人造了你,

原是为烧的。

既已烧着,

又何苦伤心流泪?

哦!我知道了!

是残风来侵你的光芒,

你烧得不稳时,

才着急得流泪!

诵读指导

红烛啊!

流罢!你怎能不流呢?

请将你的脂膏,

不息地流向人间,

培出慰藉的花儿,

结成快乐的果子!

红烛啊!

你流一滴泪,灰一分心。

灰心流泪你的果,

创造光明你的因。

红烛啊!

“莫问收获,但问耕耘。”

才着急得流泪!

诵读指导

整体感知

诗人从哪些方面观察、描写这支红烛?

色

光

灰

泪

红烛之色

问题1:蜡烛有很多种颜色,诗人为什么选择红色?

生活中,红色常给人什么感觉?

红烛之色

红色,让人感受到赤诚、热烈、奔放、积极、昂扬。

红烛之红色,恰如诗人心中的那抹赤诚之红。

红烛成为诗人理想人格的化身。

诗人啊!

吐出你的心来比比,

可是一般颜色

托物言志:把所咏之物与将要言之志自然的结合起来。

红烛之光

是谁制的蜡——给你躯体

是谁点的火——点着灵魂

为何更须烧蜡成灰,

然后才放光出

一误再误

矛盾!冲突!

诗人指明,蜡是红烛的躯体,

火是红烛的灵魂。

那个时代进步青年在探索人生真谛的过程中遇到的困惑。

困惑

冲突

矛盾

红烛啊!

不误,不误!

原是要“烧”出你的光来——

这正是自然的方法

自问自答,生动形象地表现了一个思考觉悟的过程。

两种截然相反地回答,表明了诗人的醒悟,也表现出红烛精神的可贵。

对红烛自我牺牲精神的讴歌

红烛之光

红烛啊!

既制了,便烧着!

烧吧!烧吧!

烧破世人的梦,

烧沸世人的血——

也救出他们的灵魂,

也捣破他们的监狱!

对红烛的殷切寄语,也是诗人的自勉自励。诗人也如这红烛,牺牲自我,拯救世人!

当时,民众如沉睡梦中尚未觉醒,血性犹存然而麻木不仁,有如身陷囵固受着禁锢。诗人认为:自己的职责,就在于从梦中唤醒世人、救治世人的灵魂。使民众觉悟,使民众奋起,使民众热血沸腾,使民众走向光明。

红烛之灰

为何更须烧蜡成灰,

然后才放光出

红烛之光从何来?

面对这样的牺牲,

诗人是否有过迟疑和犹豫?

为何更须烧蜡成灰,

然后才放光出

一误再误;

矛盾!冲突!

①

红烛啊!

不误,不误!

原是要"烧"出你的光来——

这正是自然的方法。

②

红烛啊!

既制了,便烧着!

烧吧!烧吧!

③

矛盾

醒悟

坚定

红烛之灰

蜡炬的灰,指的是不能承受相思之苦的躯体。

讨论:

李商隐的“蜡炬成灰泪始干”与诗人的“更须烧蜡成灰,然后才放光出”中“灰”的含义有何不同?

红烛的灰,指的是为革命事业牺牲的生命。

红烛之泪

讨论:

李商隐的“蜡炬成灰泪始干” 中,也都有“泪”,二者的含义又有何不同?

李商隐的“蜡炬成灰泪始干”→相思之泪。

诗人的“泪”→?

红烛啊!

你心火发光之期,

正是泪流开始之日。

红烛之泪

诗人的泪,不是因为不愿意牺牲,也不是因为害怕和后悔,而是因为实现理想的路上受到打击和阻碍,急得流泪!

红烛啊!

匠人造了你,

原是为烧的。

既已烧着,

又何苦伤心流泪

哦!我知道了!

是残风来侵你的光芒,

你烧得不稳时,

才着急得流泪!

红烛之泪

(1)“侵”象征邪恶的行径,残风象征邪恶的势力。红烛创造光明,残风却容不得这片光明。

是残风来侵你的光芒,

你烧得不稳时,

才着急得流泪!

(2) “着急”刻画出红烛一心为人世间创造光明,唯恐不能为人世间创造光明,无私奉献为的高尚灵魂。

红烛啊!

你流一滴泪,灰一分心。

灰心流泪你的果,

创造光明你的因。

红烛啊!

“莫问收获,但问耕耘。”

揭示了红烛精神的本质和灵魂所在

“卒章显志”“画龙点睛”

红烛

色

光

灰

泪

“人与物化,意与境融”

题材特点与解读方法

这是一首咏物诗。

咏物诗是托物言志的诗歌,通过对事物的咏叹体现人文思想。

咏物诗中所咏之“物”往往是作者的自况,与诗人的自我形象完全融合在一起,作者在描墓事物中寄托了一定的感情,或流露出自己的人生态度,或寄寓美好的原望,或包涵生活的哲理,或表现作者的生活情趣。

情感主旨

《 红烛》是诗人内心的真实剖白。诗人将自己比作红烛,更要用那微弱的光和热来照亮险恶的前途,去烧毁世人的迷梦,去捣破禁锢着人们灵魂的监狱,为人间培养出“慰藉的花儿”和“快乐的种子”。诗人通过红烛这一意象,表现了自己的赤诚之心和奉献精神,表达了自己对祖国前途的执着追求和献身祖国的抱负。

四 扬 三 抑

第1节:赞叹红烛的“红”——扬

诗人情感的变化过程

第2节:困惑于红烛的自焚——抑

第3节:振奋于红烛的创造能量—扬

第4节:追问红烛的伤心流泪——抑

第5-7节:欣喜于红烛的伟绩——扬

第8节:掂量灰心与创造的份量—抑

第9节:红烛精神的总结——扬

诗人面对红烛,心绪起伏,或惊叹赞美,或惊疑发问,或自求解答,诗情的流动形成起伏的波澜,诗篇的节奏抑扬顿挫,形象鲜明而又饱含哲理。

闻一多提出了诗歌的“三美”理论,请简要分析《红烛》一诗是怎样体现“三美”的。

(1)音乐美:重复句的使用、一定程度上采用中国传统诗歌的押韵形式,使《红烛》在音韵上很适合朗诵。

(2)绘画美:《红烛》的绘画美体现在它不是直接描述物体的颜色,而是很巧妙地融合了意象来呈现。

(3)建筑美:《红烛》的建筑美,最主要是体现在节奏和前后呼应的结构上。诗歌先以感叹句的首节开始,转入以疑问句为主的次节,第三、四节的“不误,不误”“烧吧!烧吧”整齐对照,也加快了音韵上的节奏,接着两句“烧破世人的梦,烧沸世人的血”。

作业布置

请以闻一多的身份,就红烛精神为主要内容,对今天的青年写一段简短的演讲稿

RED

CANDLE

高中语文部编版高一必修一第一单元

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读