【备考2023】浙教版科学中考“临阵磨枪”专题训练(二十):气体的实验室制取【word,含解析】

文档属性

| 名称 | 【备考2023】浙教版科学中考“临阵磨枪”专题训练(二十):气体的实验室制取【word,含解析】 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 329.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2023-04-07 10:26:51 | ||

图片预览

文档简介

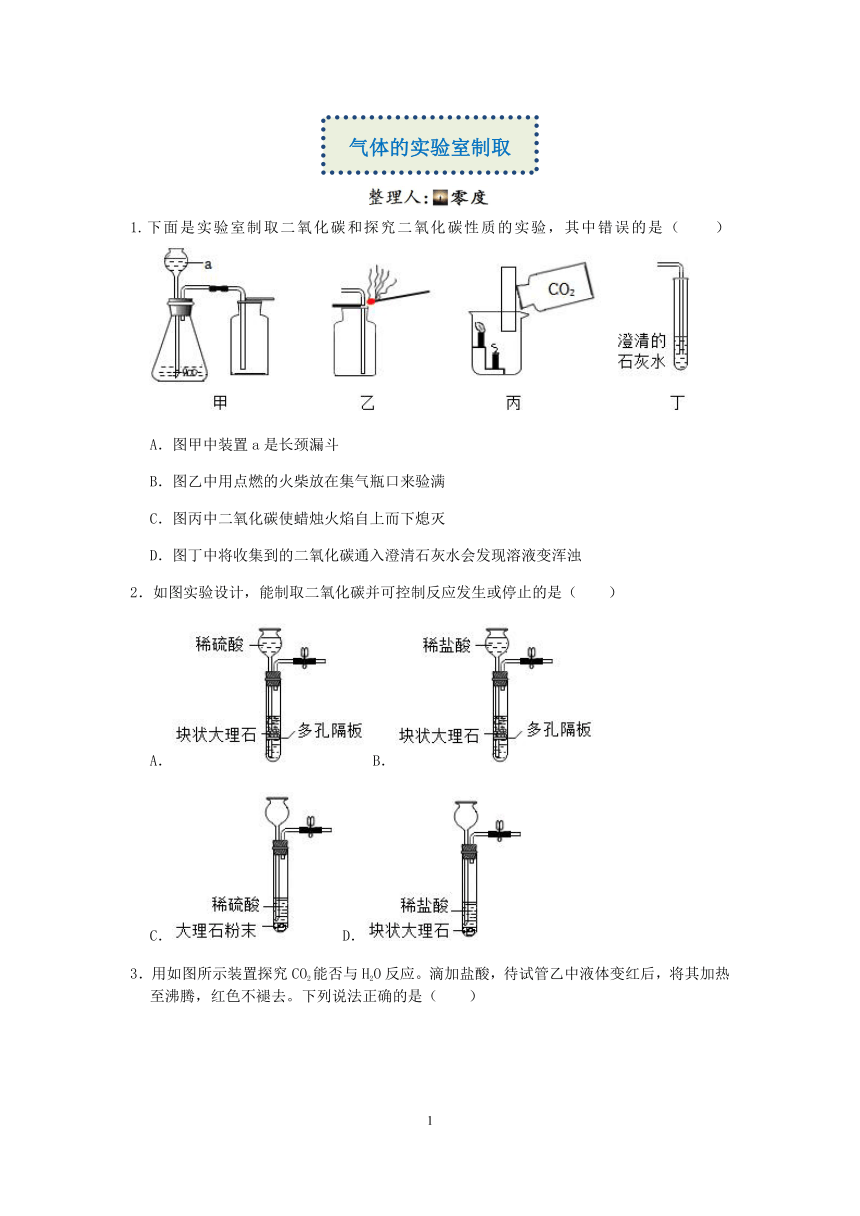

1.下面是实验室制取二氧化碳和探究二氧化碳性质的实验,其中错误的是( )

A.图甲中装置a是长颈漏斗

B.图乙中用点燃的火柴放在集气瓶口来验满

C.图丙中二氧化碳使蜡烛火焰自上而下熄灭

D.图丁中将收集到的二氧化碳通入澄清石灰水会发现溶液变浑浊

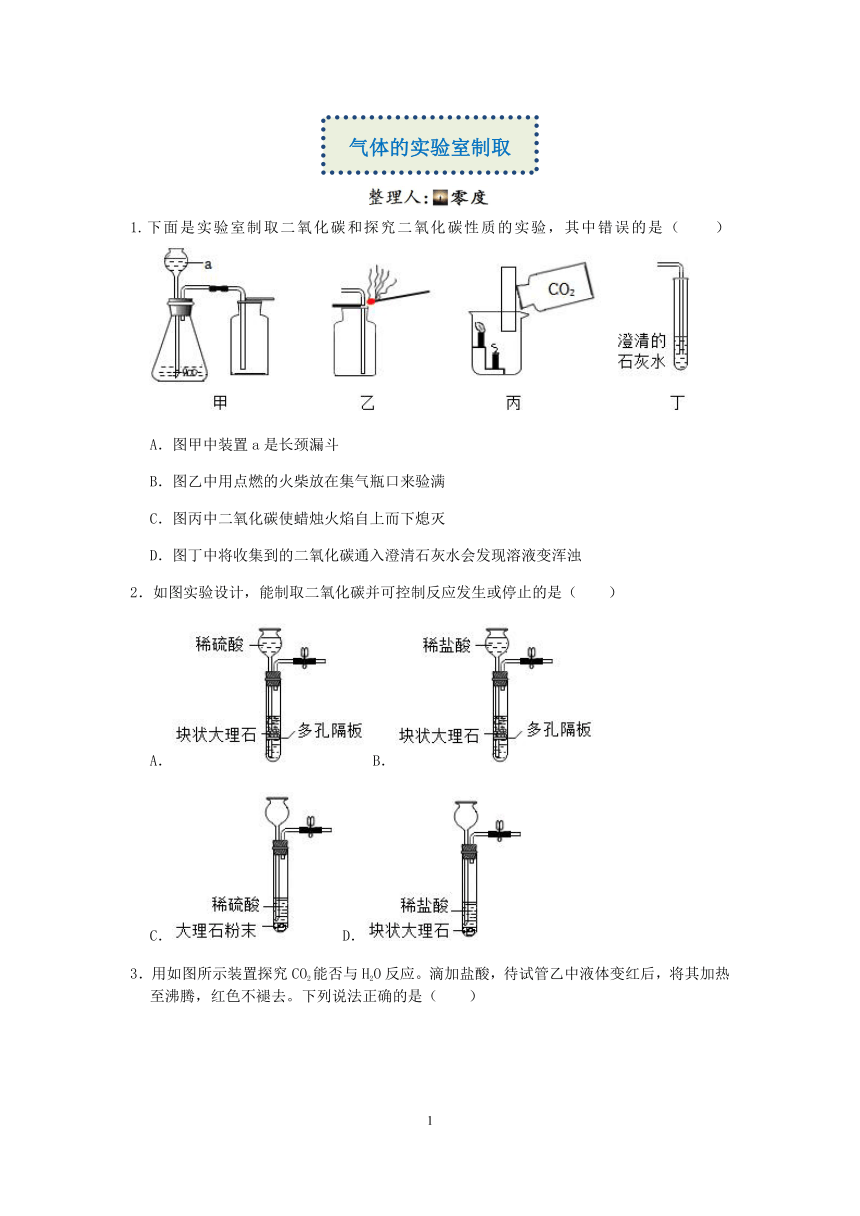

2.如图实验设计,能制取二氧化碳并可控制反应发生或停止的是( )

A. B.

C. D.

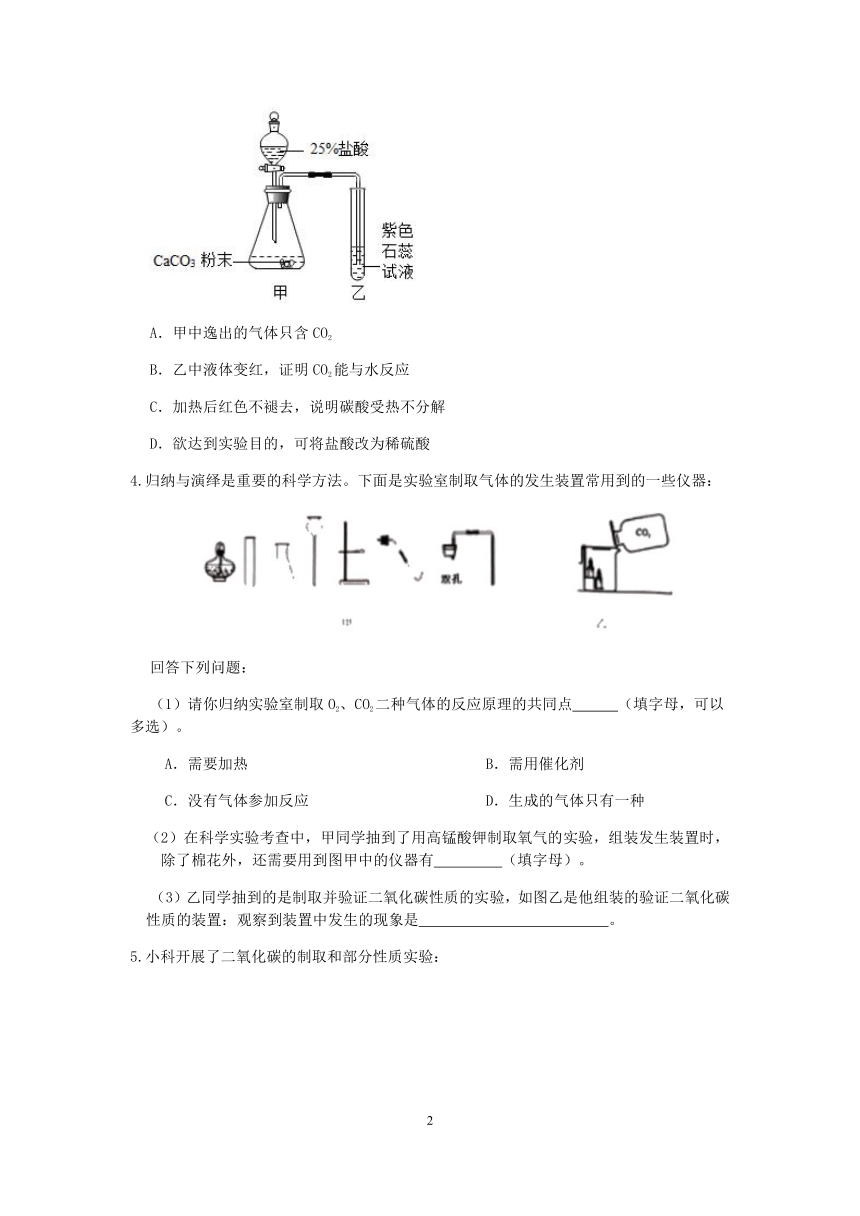

3.用如图所示装置探究CO2能否与H2O反应。滴加盐酸,待试管乙中液体变红后,将其加热至沸腾,红色不褪去。下列说法正确的是( )

A.甲中逸出的气体只含CO2

B.乙中液体变红,证明CO2能与水反应

C.加热后红色不褪去,说明碳酸受热不分解

D.欲达到实验目的,可将盐酸改为稀硫酸

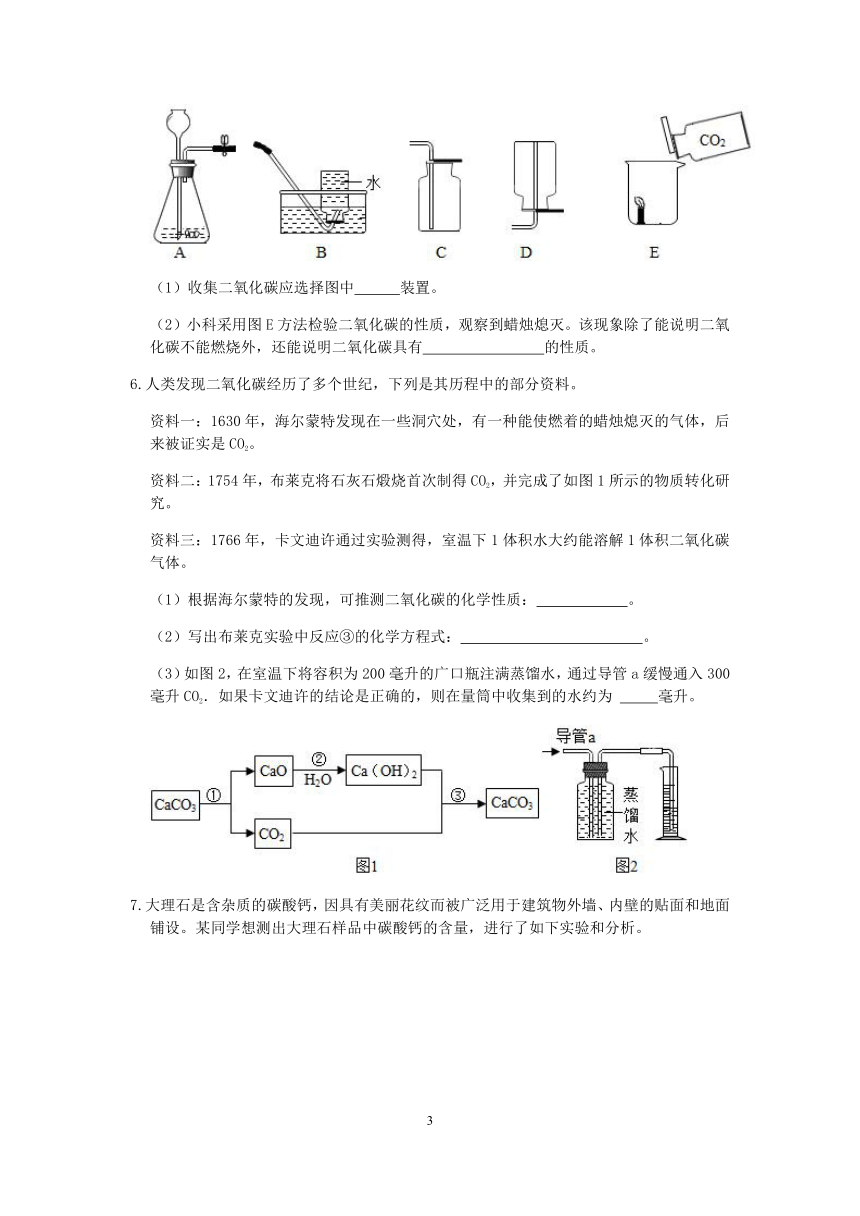

4.归纳与演绎是重要的科学方法。下面是实验室制取气体的发生装置常用到的一些仪器:

回答下列问题:

(1)请你归纳实验室制取O2、CO2二种气体的反应原理的共同点 (填字母,可以多选)。

A.需要加热 B.需用催化剂

C.没有气体参加反应 D.生成的气体只有一种

(2)在科学实验考查中,甲同学抽到了用高锰酸钾制取氧气的实验,组装发生装置时,除了棉花外,还需要用到图甲中的仪器有 (填字母)。

(3)乙同学抽到的是制取并验证二氧化碳性质的实验,如图乙是他组装的验证二氧化碳性质的装置:观察到装置中发生的现象是 。

5.小科开展了二氧化碳的制取和部分性质实验:

(1)收集二氧化碳应选择图中 装置。

(2)小科采用图E方法检验二氧化碳的性质,观察到蜡烛熄灭。该现象除了能说明二氧化碳不能燃烧外,还能说明二氧化碳具有 的性质。

6.人类发现二氧化碳经历了多个世纪,下列是其历程中的部分资料。

资料一:1630年,海尔蒙特发现在一些洞穴处,有一种能使燃着的蜡烛熄灭的气体,后来被证实是CO2。

资料二:1754年,布莱克将石灰石煅烧首次制得CO2,并完成了如图1所示的物质转化研究。

资料三:1766年,卡文迪许通过实验测得,室温下1体积水大约能溶解1体积二氧化碳气体。

(1)根据海尔蒙特的发现,可推测二氧化碳的化学性质: 。

(2)写出布莱克实验中反应③的化学方程式: 。

(3)如图2,在室温下将容积为200毫升的广口瓶注满蒸馏水,通过导管a缓慢通入300毫升CO2.如果卡文迪许的结论是正确的,则在量筒中收集到的水约为 毫升。

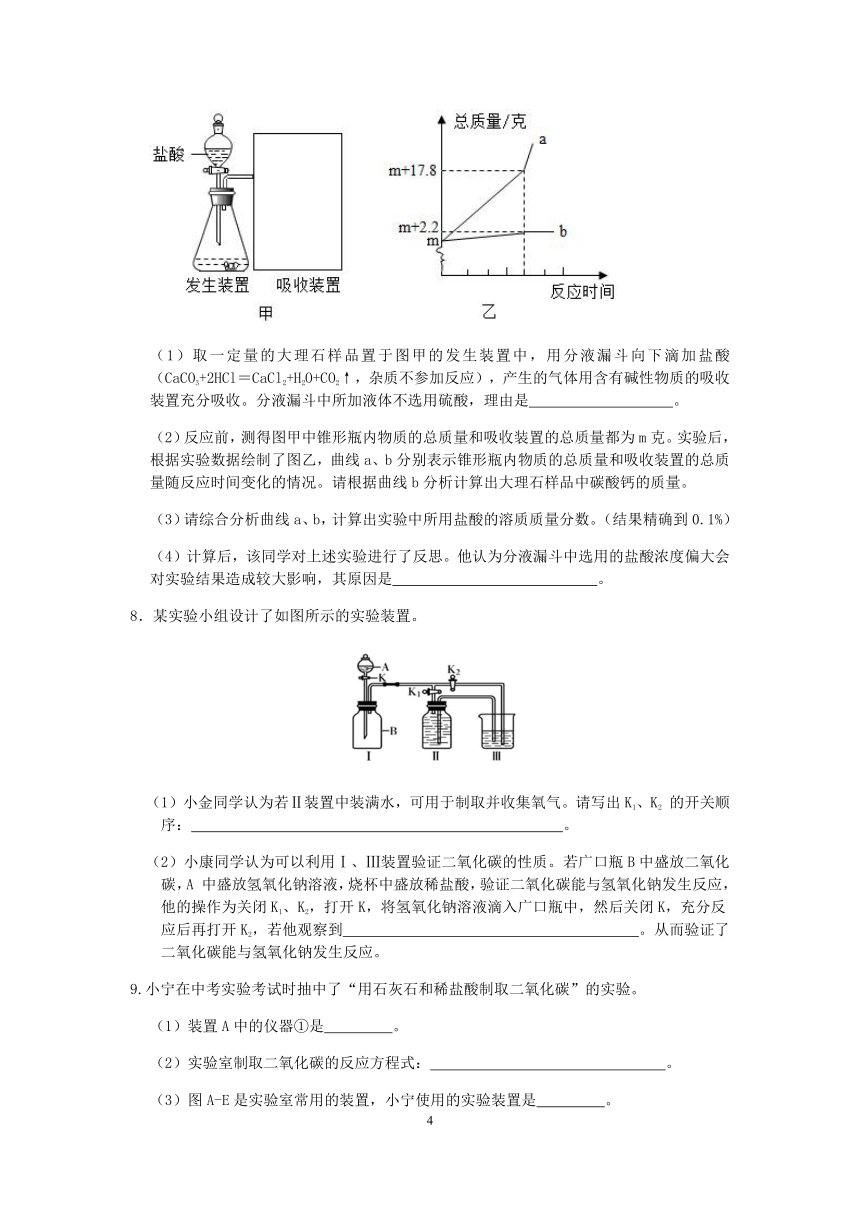

7.大理石是含杂质的碳酸钙,因具有美丽花纹而被广泛用于建筑物外墙、内壁的贴面和地面铺设。某同学想测出大理石样品中碳酸钙的含量,进行了如下实验和分析。

(1)取一定量的大理石样品置于图甲的发生装置中,用分液漏斗向下滴加盐酸(CaCO3+2HCl=CaCl2+H2O+CO2↑,杂质不参加反应),产生的气体用含有碱性物质的吸收装置充分吸收。分液漏斗中所加液体不选用硫酸,理由是 。

(2)反应前,测得图甲中锥形瓶内物质的总质量和吸收装置的总质量都为m克。实验后,根据实验数据绘制了图乙,曲线a、b分别表示锥形瓶内物质的总质量和吸收装置的总质量随反应时间变化的情况。请根据曲线b分析计算出大理石样品中碳酸钙的质量。

(3)请综合分析曲线a、b,计算出实验中所用盐酸的溶质质量分数。(结果精确到0.1%)

(4)计算后,该同学对上述实验进行了反思。他认为分液漏斗中选用的盐酸浓度偏大会对实验结果造成较大影响,其原因是 。

8.某实验小组设计了如图所示的实验装置。

(1)小金同学认为若Ⅱ装置中装满水,可用于制取并收集氧气。请写出K1、K2 的开关顺序: 。

(2)小康同学认为可以利用Ⅰ、Ⅲ装置验证二氧化碳的性质。若广口瓶B中盛放二氧化碳,A 中盛放氢氧化钠溶液,烧杯中盛放稀盐酸,验证二氧化碳能与氢氧化钠发生反应,他的操作为关闭K1、K2,打开K,将氢氧化钠溶液滴入广口瓶中,然后关闭K,充分反应后再打开K2,若他观察到 。从而验证了二氧化碳能与氢氧化钠发生反应。

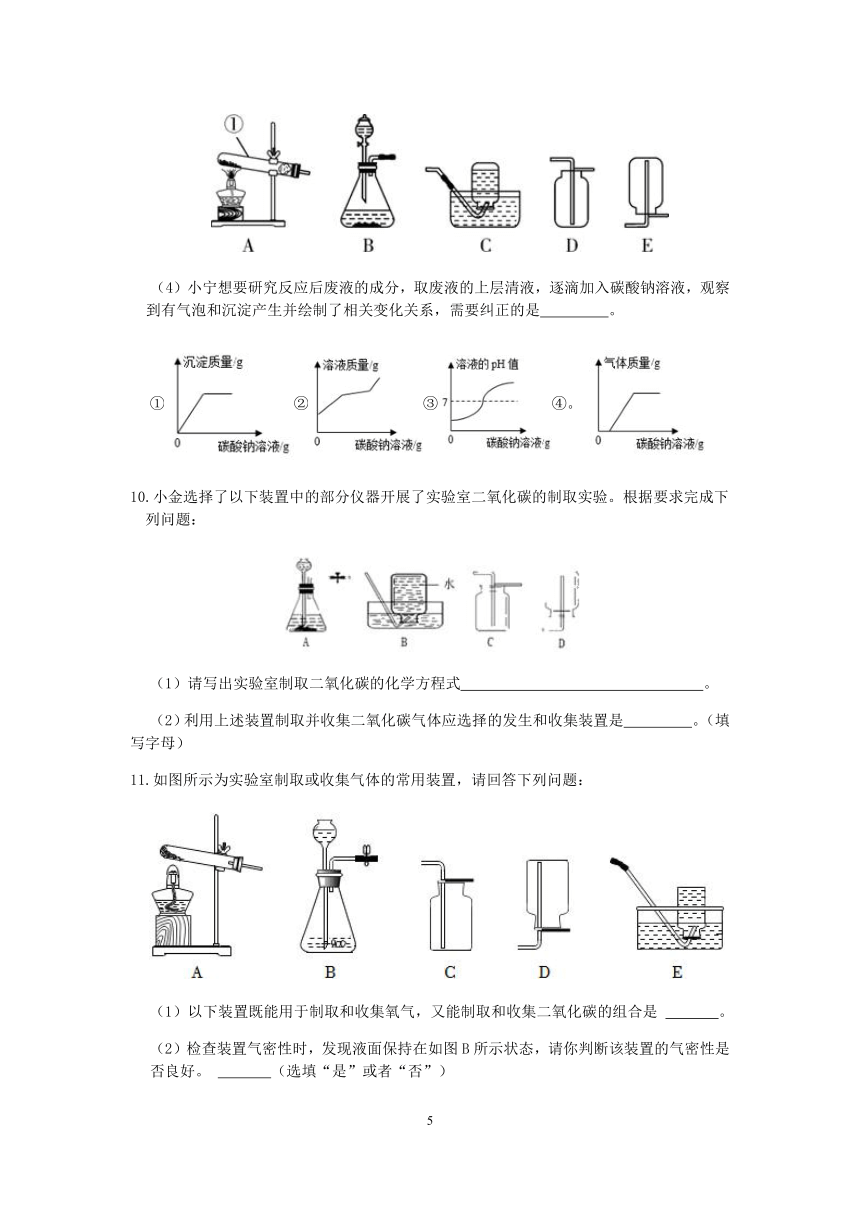

9.小宁在中考实验考试时抽中了“用石灰石和稀盐酸制取二氧化碳”的实验。

(1)装置A中的仪器①是 。

(2)实验室制取二氧化碳的反应方程式: 。

(3)图A-E是实验室常用的装置,小宁使用的实验装置是 。

(4)小宁想要研究反应后废液的成分,取废液的上层清液,逐滴加入碳酸钠溶液,观察到有气泡和沉淀产生并绘制了相关变化关系,需要纠正的是 。

①②③④。

10.小金选择了以下装置中的部分仪器开展了实验室二氧化碳的制取实验。根据要求完成下列问题:

(1)请写出实验室制取二氧化碳的化学方程式 。

(2)利用上述装置制取并收集二氧化碳气体应选择的发生和收集装置是 。(填写字母)

11.如图所示为实验室制取或收集气体的常用装置,请回答下列问题:

(1)以下装置既能用于制取和收集氧气,又能制取和收集二氧化碳的组合是 。

(2)检查装置气密性时,发现液面保持在如图B所示状态,请你判断该装置的气密性是否良好。 (选填“是”或者“否”)

(3)图C、D为气体收集装置,C和D的导管要深入集气瓶底部的主要目的是 。

12.某同学做“证明鸡蛋壳的主要成分是碳酸盐,并收集纯净干燥的气体”的实验。设计了如图方案进行实验:(制得的CO2中常含有HCl和水蒸气)

(1)写出所标仪器的名称:① 。

(2)描述A中发生的现象 。

(3)根据我们所学的知识,你认为A装置和 装置相连并产生的现象时就足以说明鸡蛋壳的主要成分是碳酸盐。

(4)该同学想要收集瓶纯净干燥的该气体,连接上述装置的顺序是 (填写各接口字母)。

13.某兴趣小组在做“寻找新的催化剂”课题时,上网搜索到平菇(一种可食用菇)可以催化过氧化氢分解,便动手实验。实验步骤如图1:

①装置气密性的检查。

②在B塑料瓶中加入两片平菇,在A塑料瓶中加入17mL质量分数为5%的过氧化氢溶液,然后依次打开弹簧夹K2,K1.过氧化氢溶液进入B塑料瓶与平菇接触,立即产生大量气体。

③使用气体收集装置进行氧气收集,每隔5s记录一次,根据数据绘制出如图2曲线。

回答下列问题:

(1)写出步骤①中检查装置气密性的具体操作及气密性良好的判断依据 。

(2)若收集装置为用排水法收集,则如图3种操作,其中合理的是 。

(3)若将步骤②中B瓶中的平菇数量改成三片,其余条件与操作均相同,得到的曲线图与实验一对比,如图4符合事实的是 。

14.某同学利用如图装置验证空气中氧气的体积分数,将装有足量红磷的燃烧匙置于瓶内中间,并把装有足量白磷的燃烧匙浸没在蒸馏水下。图乙表示用氧气传感器测量的容器内氧气浓度变化曲线图。

他用激光笔点燃红磷。

【提出问题】红磷在烧瓶内熄灭后,瓶中是否有氧气剩余?

【猜想假设】猜想:①有氧气剩余;②无氧气剩余。

【实验验证】待装置完全冷却后,将装有白磷的燃烧匙提出水面,用激光笔点燃白磷。

【得出结论】分析图乙得出,猜想 正确(填①或②)。

【反思交流】

(1)根据本实验的结论,教材中用“燃烧红磷测定空气中氧气含量”的方法是否可行并说明理由 。

(2)曲线 DE 段氧气浓度变化的主要原因是 。

(3)查阅资料,验证空气中氧气体积分数,可利用铁的缓慢氧化,将空气中氧气浓度消耗至0.2%.如图丙将足量细铁丝置于试管底部,并倒扣在装有水的烧杯中,一段时间后你将看到的现象是 。

15.二氧化锰和过氧化氢酶均能催化过氧化氢分解制取氧气。为了比较两者的催化能力,小金按图甲所示装置进行了如下实验。

①取1.5毫克过氧化氢酶和8毫升蒸馏水加入容器中,搅拌后塞紧橡皮塞。

②用注射器A从容器中抽出2毫升气体,用注射器B将2毫升H2O2溶液注入容器中,采集数据,直至反应结束。

③用3.1毫克、5.6毫克过氧化氢酶及1.5毫克、5.6毫克、10.7毫克二氧化锰重复上述实验,获取数据如图乙。

(1)写出用二氧化锰为催化剂分解过氧化氢的化学方程式: 。

(2)步骤③采用不同质量的过氧化氢酶和二氧化锰重复上述实验的目的是 。

(3)小金分析相关数据,得出“过氧化氢酶的催化能力比二氧化锰强”这一结论,其依据是在过氧化氢酶和二氧化锰的质量相同时, 。

(4)查阅资料得知:过氧化氢分解为放热反应,温度过高会降低过氧化氢酶的活性。据此小金推测:如果过氧化氢酶质量过大,实验会出现的现象是 。

答案及解析

1.C解:A.图甲中装置a是长颈漏斗,故A正确;

B.二氧化碳的密度比空气大,不燃烧也不支持燃烧,图乙中用点燃的火柴放在集气瓶口来验满,故B正确;

C.二氧化碳的密度比空气大,不燃烧也不支持燃烧,图丙中二氧化碳使蜡烛火焰自下而上熄灭,故C错误;

D.二氧化碳和氢氧化钙反应生成白色沉淀碳酸钙,所以图丁中将收集到的二氧化碳通入澄清石灰水会发现溶液变浑浊,故D正确。

故选:C。

2.B解:A.大理石的主要成分是碳酸钙,碳酸钙与硫酸反应生成微溶于水的硫酸钙、二氧化碳和水,生成的硫酸钙会附着在大理石的表面而阻止反应的进一步发生,不合题意;

B.大理石的主要成分是碳酸钙,碳酸钙和稀盐酸反应生成氯化钙、水和二氧化碳,该装置中若在导管上加上止水夹,装置内的压强增大,大理石与稀盐酸分离,反应停止;打开止水夹后,气体排出,装置内的压强减少,稀盐酸与大理石接触,反应开始,符合题意;

C.该反应无法控制的反应的停止,不合题意;

D.该反应无法控制的反应的停止,不合题意。

故选:B。

3.D解:A、盐酸具有挥发性,能挥发出氯化氢气体,甲中逸出的气体不是只含CO2,还含有氯化氢气体,故选项说法错误。

B、氯化氢气体能使紫色石蕊溶液变红色,乙中液体变红,不能证明CO2能与水反应,故选项说法错误。

C、加热后红色不褪去,不能说明碳酸受热不分解,是因为氯化氢气体溶于水生成的盐酸使紫色石蕊溶液变红色,故选项说法错误。

D、硫酸不具有挥发性,能与碳酸钙粉末反应生成二氧化碳气体,欲达到实验目的,可将盐酸改为稀硫酸,故选项说法正确。

故选:D。

4.(1)C;D(2)ABEF(3)蜡烛自下而上依次熄灭

【解析】(1)实验室制取二氧化碳不需要加热,A错误;实验室制二氧化碳不需催化剂,错误;制氧气和二氧化碳都没有气体参加反应,C正确;生成气体都只有一种,D正确;

(2)用高锰酸钾制取氧气的实验,需选择固体加热型发生装置,组装发生装置时,除了棉花外,还需要用到图甲中的仪器有ABEF;

(3)向盛有上下两层蜡烛的烧杯中倾倒二氧化碳,因二氧化碳密度比空气大且不支持燃烧,会观察到蜡烛自下而上依次熄灭。

5.解:(1)二氧化碳密度比空气大,能溶于水,只能 向上排空气法收集,故选C;

(2)观察到蜡烛熄灭。该现象除了能说明二氧化碳不能燃烧外,还能说明二氧化碳具有不支持燃烧且密度比空气大。

故答案为:

(1)C;

(2)不支持燃烧且密度比空气大。

6.解:(1)二氧化碳能使燃着的蜡烛熄灭,说明二氧化碳不燃烧、也不支持燃烧;故填:不燃烧、也不支持燃烧;

(2)反应③是氢氧化钙与二氧化碳反应生成碳酸钙沉淀和水;故填:CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O;

(3)因为室温下1体积水大约能溶解1体积二氧化碳气体,所以将300mL二氧化碳通入盛有200毫升蒸馏水的广口瓶中时,只能溶解200mL二氧化碳,则排出的水的体积为100mL;故填:100。

7.解:(1)硫酸与碳酸钙反应生成的硫酸钙微溶于水,它会包裹在大理石表面,使酸溶液不能与大理石接触,从而使反应中止,所以制取二氧化碳时不能使用稀硫酸,

(2)由图象可知:CO2质量为2.2克;

设固体混合物中碳酸钙的质量为x,参加反应的HCl的质量为y

CaCO3+2HCl=CaCl2+H2O+CO2↑,

100 73 44

x y 2.2g

x=5g

y=3.65g

答:固体混合物中碳酸钙的质量为5g。

(3)实验中所用盐酸的溶质质量分数18.3%,

答:实验中所用盐酸的溶质质量分数18.3%,

(4)盐酸浓度越大,挥发性越强,会挥发出更多的氯化氢气体被吸收装置吸收,导致二氧化碳测量值偏大,对结果有较大影响。

故答案为:(1)硫酸与碳酸钙反应生成的硫酸钙微溶于水,它会包裹在大理石表面,使酸溶液不能与大理石接触,从而使反应中止。

(2)5g;(3)18.25%;(4)盐酸浓度越大,挥发性越强,会挥发出更多的氯化氢气体被吸收装置吸收,导致二氧化碳测量值偏大,对结果有较大影响。

8.(1)先打开K2,关闭K1,一段时间后再打开K1,关闭K2(2)Ⅲ中稀盐酸倒流入Ⅰ中,且有气泡产生

【解析】(1) 若Ⅱ装置中装满水,用排水法收集氧气时,需先打开K2,关闭K1,让分液漏斗中液体流下,反应发生,且排出装置内空气,一段时间后再打开K1,关闭K2,收集气体;

(2)二氧化碳与氢氧化钠反应生成碳酸钠和水,并使得I中压强减小, Ⅲ中稀盐酸会被吸入I中,并与生成的碳酸钠反应产生二氧化碳气体,所以观察到的现象为Ⅲ中稀盐酸倒流入Ⅰ中,且有气泡产生。

9.(1)试管(2)CaCO3+2HCl=CaCl2+CO2↑+H2O(3)BC(4)①③④

【解析】(1)装置A中仪器①是试管。

(2)实验室制取二氧化碳原理是碳酸钙与盐酸反应,方程式为CaCO3+2HCl=CaCl2+CO2↑+H2O .

(3)制取二氧化碳需选择固液常温型发生装置,选择向上排空气法收集,即BC组合。

(4) 取废液的上层清液,逐滴加入碳酸钠溶液,观察到有气泡和沉淀产生,说明废液中含有为氯化钙和盐酸,加入碳酸钠时,碳酸钠先与盐酸反应,然后再与氯化钙反应,所以沉淀需在加入碳酸钠一定量之后才产生,①错误;由方程式可知,碳酸钠与盐酸反应时产生二氧化碳质量小于所加碳酸钠的质量,碳酸钠与氯化钙反应时,产生碳酸钙质量虽小于所加碳酸钠质量,但溶液增加趋势要小于碳酸钠与盐酸的反应,当碳酸钠过量后,不再发生反应,溶液增加质量即为所加碳酸钠质量,所以溶液始终是增加趋势,且增加趋势先快后慢,再快, ②正确;最初溶液呈酸性,pH小于7,加入碳酸钠后,盐酸先反应,溶液pH增加,于等于7后,盐酸反应结束,氯化钙与碳酸钠反应,此时溶液pH保持7不变,当氯化钙完全反应后,继续加碳酸钠,溶液pH又增加, ③错误;碳酸钠先与盐酸反应,气体质量增加,且起点应从原点开始,④错误。

10.(1)CaCO3+2HCl=CaCl2+CO2↑+H2O(2)AC

【解析】(1)实验室利用石灰石或大理石与稀盐酸反应制取二氧化碳,反应方程式为 CaCO3+2HCl=CaCl2+CO2↑+H2O;

(2)二氧化碳制取需用固液常温型发生装置,即A,二氧化碳能溶于水且能与水反应,密度比空气大,所以应选择向上排空气法收集,即C装置;

11.解:(1)制备氧气可以选择固液不加热发生装置或固体加热发生装置,收集装置可以选择向上排空气法收集装置,也可以选择排水法收集装置,二氧化碳只能选择固液不加热发生装置,因为溶于水,不能用排水法收集,密度比空气大,可以用向上排空法收集,故选BC可以同时制备氧气和二氧化碳;

故答案为:BC。

(2)此时液面不下降,说明装置气密性良好;

故答案为:是。

(3)排空气法收集气体,需要确保内部空气被充分排出,所以需要将导管伸入集气瓶底部,保证空气被排出,确保收集气体的纯度;

故答案为:确保内部空气可以被充分排出,保证收集气体的纯度。

12.(1)①是长颈漏斗,故答案为:长颈漏斗;

(2)碳酸钙和盐酸反应,生成二氧化碳,故答案为:鸡蛋壳逐渐消失,有气泡产生;

(3)碳酸钙和盐酸反应生成二氧化碳,二氧化碳可以使澄清石灰水变浑浊,可以用石灰水来确定鸡蛋壳的主要成分是碳酸盐,故答案为:D;

(4)二氧化碳中有氯化氢和水蒸气,因此要先除去氯化氢后除水蒸气,因此要先连接de后连接bc,收集二氧化碳用向上排气法,所以再连接gf,故答案为:adebcgf。

13.解:(1)关闭关闭K2,将排出空气的出路封闭,然在塑料瓶A中加入水,打开K1,此时水在外界大气压作用下进入塑料瓶B中,水没过长颈漏斗下端后,形成封闭空间,此时内部气体被压缩,压强增大,当达到与外界大气压相等时,水就不再进入B中,证明气密性良好,若水继续进入B中,说明装置漏气;

故答案为:关闭K2,塑料瓶A中加入水,打开K1,液面没过长颈漏斗下端,塑料瓶A中液体不在下降,说明装置气密性良好。

(2)排水法收集收集氧气时,导管口伸入试管口即可,若不伸入试管内,氧气无法进入试管被收集,若导管伸入过长或试管倾斜,收集氧气无法收集满,所以正确收集方法时,试管直立,导管口伸入试管口即可,所以A符合题意;

故答案为:A。

(3)三片平菇相当于增加了催化剂的用量,加快了反应速率,因此相同时间内产生的气体增多,但是过氧化氢的量一定,所以最终生成的氧气的量是与加入两片平菇的产气量相等,因此C符合题意;

故答案为:C。

14.解:【得出结论】白磷能够燃烧,说明装置中含有氧气,即红磷没有把装置中的氧气耗尽,因此猜想①正确;故填:①;

【反思交流】(1)课本上用“燃烧红磷测定空气中氧气含量”的方法是不严谨的,其理由是足量红磷不能把装置中的氧气耗尽。故填:不可行;足量红磷不能把装置中的氧气耗尽;

(2)DE段:白磷燃烧消耗氧气,导致氧气浓度减小;故填:白磷燃烧消耗氧气;

(3)一段时间后将看到的现象是细铁丝绒生锈,试管中的液面约上升至试管中空气总体积的五分之一处。故填:细铁丝生锈,试管中的液面约上升至试管中空气总体积的五分之一处。

15.解:(1)过氧化氢在二氧化锰的催化作用下生成水和氧气,反应的化学方程式为:2H2O22H2O+O2↑。

(2)步骤③采用不同质量的过氧化氢酶和二氧化锰重复上述实验的目的是避免实验的偶然性,使实验结论更具有普遍性;故填:避免实验的偶然性;

(3)由图乙中的两个图象可知,在相同时间内,加入过氧化氢酶的容器内压强更大,也就是生成了更多的氧气,这一现象说明了过氧化氢酶对过氧化氢的催化能力比二氧化锰强;故填:在相同时间内,加入过氧化氢酶的容器内压强更大;

(4)过氧化氢分解为放热反应,而过氧化氢酶质量过大反应速率加快,过氧化氢酶的活性受热后降低,所以催化效果减弱,反应速率突然变慢;故填:实验过程中反应速率突然变慢。

气体的实验室制取

A.图甲中装置a是长颈漏斗

B.图乙中用点燃的火柴放在集气瓶口来验满

C.图丙中二氧化碳使蜡烛火焰自上而下熄灭

D.图丁中将收集到的二氧化碳通入澄清石灰水会发现溶液变浑浊

2.如图实验设计,能制取二氧化碳并可控制反应发生或停止的是( )

A. B.

C. D.

3.用如图所示装置探究CO2能否与H2O反应。滴加盐酸,待试管乙中液体变红后,将其加热至沸腾,红色不褪去。下列说法正确的是( )

A.甲中逸出的气体只含CO2

B.乙中液体变红,证明CO2能与水反应

C.加热后红色不褪去,说明碳酸受热不分解

D.欲达到实验目的,可将盐酸改为稀硫酸

4.归纳与演绎是重要的科学方法。下面是实验室制取气体的发生装置常用到的一些仪器:

回答下列问题:

(1)请你归纳实验室制取O2、CO2二种气体的反应原理的共同点 (填字母,可以多选)。

A.需要加热 B.需用催化剂

C.没有气体参加反应 D.生成的气体只有一种

(2)在科学实验考查中,甲同学抽到了用高锰酸钾制取氧气的实验,组装发生装置时,除了棉花外,还需要用到图甲中的仪器有 (填字母)。

(3)乙同学抽到的是制取并验证二氧化碳性质的实验,如图乙是他组装的验证二氧化碳性质的装置:观察到装置中发生的现象是 。

5.小科开展了二氧化碳的制取和部分性质实验:

(1)收集二氧化碳应选择图中 装置。

(2)小科采用图E方法检验二氧化碳的性质,观察到蜡烛熄灭。该现象除了能说明二氧化碳不能燃烧外,还能说明二氧化碳具有 的性质。

6.人类发现二氧化碳经历了多个世纪,下列是其历程中的部分资料。

资料一:1630年,海尔蒙特发现在一些洞穴处,有一种能使燃着的蜡烛熄灭的气体,后来被证实是CO2。

资料二:1754年,布莱克将石灰石煅烧首次制得CO2,并完成了如图1所示的物质转化研究。

资料三:1766年,卡文迪许通过实验测得,室温下1体积水大约能溶解1体积二氧化碳气体。

(1)根据海尔蒙特的发现,可推测二氧化碳的化学性质: 。

(2)写出布莱克实验中反应③的化学方程式: 。

(3)如图2,在室温下将容积为200毫升的广口瓶注满蒸馏水,通过导管a缓慢通入300毫升CO2.如果卡文迪许的结论是正确的,则在量筒中收集到的水约为 毫升。

7.大理石是含杂质的碳酸钙,因具有美丽花纹而被广泛用于建筑物外墙、内壁的贴面和地面铺设。某同学想测出大理石样品中碳酸钙的含量,进行了如下实验和分析。

(1)取一定量的大理石样品置于图甲的发生装置中,用分液漏斗向下滴加盐酸(CaCO3+2HCl=CaCl2+H2O+CO2↑,杂质不参加反应),产生的气体用含有碱性物质的吸收装置充分吸收。分液漏斗中所加液体不选用硫酸,理由是 。

(2)反应前,测得图甲中锥形瓶内物质的总质量和吸收装置的总质量都为m克。实验后,根据实验数据绘制了图乙,曲线a、b分别表示锥形瓶内物质的总质量和吸收装置的总质量随反应时间变化的情况。请根据曲线b分析计算出大理石样品中碳酸钙的质量。

(3)请综合分析曲线a、b,计算出实验中所用盐酸的溶质质量分数。(结果精确到0.1%)

(4)计算后,该同学对上述实验进行了反思。他认为分液漏斗中选用的盐酸浓度偏大会对实验结果造成较大影响,其原因是 。

8.某实验小组设计了如图所示的实验装置。

(1)小金同学认为若Ⅱ装置中装满水,可用于制取并收集氧气。请写出K1、K2 的开关顺序: 。

(2)小康同学认为可以利用Ⅰ、Ⅲ装置验证二氧化碳的性质。若广口瓶B中盛放二氧化碳,A 中盛放氢氧化钠溶液,烧杯中盛放稀盐酸,验证二氧化碳能与氢氧化钠发生反应,他的操作为关闭K1、K2,打开K,将氢氧化钠溶液滴入广口瓶中,然后关闭K,充分反应后再打开K2,若他观察到 。从而验证了二氧化碳能与氢氧化钠发生反应。

9.小宁在中考实验考试时抽中了“用石灰石和稀盐酸制取二氧化碳”的实验。

(1)装置A中的仪器①是 。

(2)实验室制取二氧化碳的反应方程式: 。

(3)图A-E是实验室常用的装置,小宁使用的实验装置是 。

(4)小宁想要研究反应后废液的成分,取废液的上层清液,逐滴加入碳酸钠溶液,观察到有气泡和沉淀产生并绘制了相关变化关系,需要纠正的是 。

①②③④。

10.小金选择了以下装置中的部分仪器开展了实验室二氧化碳的制取实验。根据要求完成下列问题:

(1)请写出实验室制取二氧化碳的化学方程式 。

(2)利用上述装置制取并收集二氧化碳气体应选择的发生和收集装置是 。(填写字母)

11.如图所示为实验室制取或收集气体的常用装置,请回答下列问题:

(1)以下装置既能用于制取和收集氧气,又能制取和收集二氧化碳的组合是 。

(2)检查装置气密性时,发现液面保持在如图B所示状态,请你判断该装置的气密性是否良好。 (选填“是”或者“否”)

(3)图C、D为气体收集装置,C和D的导管要深入集气瓶底部的主要目的是 。

12.某同学做“证明鸡蛋壳的主要成分是碳酸盐,并收集纯净干燥的气体”的实验。设计了如图方案进行实验:(制得的CO2中常含有HCl和水蒸气)

(1)写出所标仪器的名称:① 。

(2)描述A中发生的现象 。

(3)根据我们所学的知识,你认为A装置和 装置相连并产生的现象时就足以说明鸡蛋壳的主要成分是碳酸盐。

(4)该同学想要收集瓶纯净干燥的该气体,连接上述装置的顺序是 (填写各接口字母)。

13.某兴趣小组在做“寻找新的催化剂”课题时,上网搜索到平菇(一种可食用菇)可以催化过氧化氢分解,便动手实验。实验步骤如图1:

①装置气密性的检查。

②在B塑料瓶中加入两片平菇,在A塑料瓶中加入17mL质量分数为5%的过氧化氢溶液,然后依次打开弹簧夹K2,K1.过氧化氢溶液进入B塑料瓶与平菇接触,立即产生大量气体。

③使用气体收集装置进行氧气收集,每隔5s记录一次,根据数据绘制出如图2曲线。

回答下列问题:

(1)写出步骤①中检查装置气密性的具体操作及气密性良好的判断依据 。

(2)若收集装置为用排水法收集,则如图3种操作,其中合理的是 。

(3)若将步骤②中B瓶中的平菇数量改成三片,其余条件与操作均相同,得到的曲线图与实验一对比,如图4符合事实的是 。

14.某同学利用如图装置验证空气中氧气的体积分数,将装有足量红磷的燃烧匙置于瓶内中间,并把装有足量白磷的燃烧匙浸没在蒸馏水下。图乙表示用氧气传感器测量的容器内氧气浓度变化曲线图。

他用激光笔点燃红磷。

【提出问题】红磷在烧瓶内熄灭后,瓶中是否有氧气剩余?

【猜想假设】猜想:①有氧气剩余;②无氧气剩余。

【实验验证】待装置完全冷却后,将装有白磷的燃烧匙提出水面,用激光笔点燃白磷。

【得出结论】分析图乙得出,猜想 正确(填①或②)。

【反思交流】

(1)根据本实验的结论,教材中用“燃烧红磷测定空气中氧气含量”的方法是否可行并说明理由 。

(2)曲线 DE 段氧气浓度变化的主要原因是 。

(3)查阅资料,验证空气中氧气体积分数,可利用铁的缓慢氧化,将空气中氧气浓度消耗至0.2%.如图丙将足量细铁丝置于试管底部,并倒扣在装有水的烧杯中,一段时间后你将看到的现象是 。

15.二氧化锰和过氧化氢酶均能催化过氧化氢分解制取氧气。为了比较两者的催化能力,小金按图甲所示装置进行了如下实验。

①取1.5毫克过氧化氢酶和8毫升蒸馏水加入容器中,搅拌后塞紧橡皮塞。

②用注射器A从容器中抽出2毫升气体,用注射器B将2毫升H2O2溶液注入容器中,采集数据,直至反应结束。

③用3.1毫克、5.6毫克过氧化氢酶及1.5毫克、5.6毫克、10.7毫克二氧化锰重复上述实验,获取数据如图乙。

(1)写出用二氧化锰为催化剂分解过氧化氢的化学方程式: 。

(2)步骤③采用不同质量的过氧化氢酶和二氧化锰重复上述实验的目的是 。

(3)小金分析相关数据,得出“过氧化氢酶的催化能力比二氧化锰强”这一结论,其依据是在过氧化氢酶和二氧化锰的质量相同时, 。

(4)查阅资料得知:过氧化氢分解为放热反应,温度过高会降低过氧化氢酶的活性。据此小金推测:如果过氧化氢酶质量过大,实验会出现的现象是 。

答案及解析

1.C解:A.图甲中装置a是长颈漏斗,故A正确;

B.二氧化碳的密度比空气大,不燃烧也不支持燃烧,图乙中用点燃的火柴放在集气瓶口来验满,故B正确;

C.二氧化碳的密度比空气大,不燃烧也不支持燃烧,图丙中二氧化碳使蜡烛火焰自下而上熄灭,故C错误;

D.二氧化碳和氢氧化钙反应生成白色沉淀碳酸钙,所以图丁中将收集到的二氧化碳通入澄清石灰水会发现溶液变浑浊,故D正确。

故选:C。

2.B解:A.大理石的主要成分是碳酸钙,碳酸钙与硫酸反应生成微溶于水的硫酸钙、二氧化碳和水,生成的硫酸钙会附着在大理石的表面而阻止反应的进一步发生,不合题意;

B.大理石的主要成分是碳酸钙,碳酸钙和稀盐酸反应生成氯化钙、水和二氧化碳,该装置中若在导管上加上止水夹,装置内的压强增大,大理石与稀盐酸分离,反应停止;打开止水夹后,气体排出,装置内的压强减少,稀盐酸与大理石接触,反应开始,符合题意;

C.该反应无法控制的反应的停止,不合题意;

D.该反应无法控制的反应的停止,不合题意。

故选:B。

3.D解:A、盐酸具有挥发性,能挥发出氯化氢气体,甲中逸出的气体不是只含CO2,还含有氯化氢气体,故选项说法错误。

B、氯化氢气体能使紫色石蕊溶液变红色,乙中液体变红,不能证明CO2能与水反应,故选项说法错误。

C、加热后红色不褪去,不能说明碳酸受热不分解,是因为氯化氢气体溶于水生成的盐酸使紫色石蕊溶液变红色,故选项说法错误。

D、硫酸不具有挥发性,能与碳酸钙粉末反应生成二氧化碳气体,欲达到实验目的,可将盐酸改为稀硫酸,故选项说法正确。

故选:D。

4.(1)C;D(2)ABEF(3)蜡烛自下而上依次熄灭

【解析】(1)实验室制取二氧化碳不需要加热,A错误;实验室制二氧化碳不需催化剂,错误;制氧气和二氧化碳都没有气体参加反应,C正确;生成气体都只有一种,D正确;

(2)用高锰酸钾制取氧气的实验,需选择固体加热型发生装置,组装发生装置时,除了棉花外,还需要用到图甲中的仪器有ABEF;

(3)向盛有上下两层蜡烛的烧杯中倾倒二氧化碳,因二氧化碳密度比空气大且不支持燃烧,会观察到蜡烛自下而上依次熄灭。

5.解:(1)二氧化碳密度比空气大,能溶于水,只能 向上排空气法收集,故选C;

(2)观察到蜡烛熄灭。该现象除了能说明二氧化碳不能燃烧外,还能说明二氧化碳具有不支持燃烧且密度比空气大。

故答案为:

(1)C;

(2)不支持燃烧且密度比空气大。

6.解:(1)二氧化碳能使燃着的蜡烛熄灭,说明二氧化碳不燃烧、也不支持燃烧;故填:不燃烧、也不支持燃烧;

(2)反应③是氢氧化钙与二氧化碳反应生成碳酸钙沉淀和水;故填:CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O;

(3)因为室温下1体积水大约能溶解1体积二氧化碳气体,所以将300mL二氧化碳通入盛有200毫升蒸馏水的广口瓶中时,只能溶解200mL二氧化碳,则排出的水的体积为100mL;故填:100。

7.解:(1)硫酸与碳酸钙反应生成的硫酸钙微溶于水,它会包裹在大理石表面,使酸溶液不能与大理石接触,从而使反应中止,所以制取二氧化碳时不能使用稀硫酸,

(2)由图象可知:CO2质量为2.2克;

设固体混合物中碳酸钙的质量为x,参加反应的HCl的质量为y

CaCO3+2HCl=CaCl2+H2O+CO2↑,

100 73 44

x y 2.2g

x=5g

y=3.65g

答:固体混合物中碳酸钙的质量为5g。

(3)实验中所用盐酸的溶质质量分数18.3%,

答:实验中所用盐酸的溶质质量分数18.3%,

(4)盐酸浓度越大,挥发性越强,会挥发出更多的氯化氢气体被吸收装置吸收,导致二氧化碳测量值偏大,对结果有较大影响。

故答案为:(1)硫酸与碳酸钙反应生成的硫酸钙微溶于水,它会包裹在大理石表面,使酸溶液不能与大理石接触,从而使反应中止。

(2)5g;(3)18.25%;(4)盐酸浓度越大,挥发性越强,会挥发出更多的氯化氢气体被吸收装置吸收,导致二氧化碳测量值偏大,对结果有较大影响。

8.(1)先打开K2,关闭K1,一段时间后再打开K1,关闭K2(2)Ⅲ中稀盐酸倒流入Ⅰ中,且有气泡产生

【解析】(1) 若Ⅱ装置中装满水,用排水法收集氧气时,需先打开K2,关闭K1,让分液漏斗中液体流下,反应发生,且排出装置内空气,一段时间后再打开K1,关闭K2,收集气体;

(2)二氧化碳与氢氧化钠反应生成碳酸钠和水,并使得I中压强减小, Ⅲ中稀盐酸会被吸入I中,并与生成的碳酸钠反应产生二氧化碳气体,所以观察到的现象为Ⅲ中稀盐酸倒流入Ⅰ中,且有气泡产生。

9.(1)试管(2)CaCO3+2HCl=CaCl2+CO2↑+H2O(3)BC(4)①③④

【解析】(1)装置A中仪器①是试管。

(2)实验室制取二氧化碳原理是碳酸钙与盐酸反应,方程式为CaCO3+2HCl=CaCl2+CO2↑+H2O .

(3)制取二氧化碳需选择固液常温型发生装置,选择向上排空气法收集,即BC组合。

(4) 取废液的上层清液,逐滴加入碳酸钠溶液,观察到有气泡和沉淀产生,说明废液中含有为氯化钙和盐酸,加入碳酸钠时,碳酸钠先与盐酸反应,然后再与氯化钙反应,所以沉淀需在加入碳酸钠一定量之后才产生,①错误;由方程式可知,碳酸钠与盐酸反应时产生二氧化碳质量小于所加碳酸钠的质量,碳酸钠与氯化钙反应时,产生碳酸钙质量虽小于所加碳酸钠质量,但溶液增加趋势要小于碳酸钠与盐酸的反应,当碳酸钠过量后,不再发生反应,溶液增加质量即为所加碳酸钠质量,所以溶液始终是增加趋势,且增加趋势先快后慢,再快, ②正确;最初溶液呈酸性,pH小于7,加入碳酸钠后,盐酸先反应,溶液pH增加,于等于7后,盐酸反应结束,氯化钙与碳酸钠反应,此时溶液pH保持7不变,当氯化钙完全反应后,继续加碳酸钠,溶液pH又增加, ③错误;碳酸钠先与盐酸反应,气体质量增加,且起点应从原点开始,④错误。

10.(1)CaCO3+2HCl=CaCl2+CO2↑+H2O(2)AC

【解析】(1)实验室利用石灰石或大理石与稀盐酸反应制取二氧化碳,反应方程式为 CaCO3+2HCl=CaCl2+CO2↑+H2O;

(2)二氧化碳制取需用固液常温型发生装置,即A,二氧化碳能溶于水且能与水反应,密度比空气大,所以应选择向上排空气法收集,即C装置;

11.解:(1)制备氧气可以选择固液不加热发生装置或固体加热发生装置,收集装置可以选择向上排空气法收集装置,也可以选择排水法收集装置,二氧化碳只能选择固液不加热发生装置,因为溶于水,不能用排水法收集,密度比空气大,可以用向上排空法收集,故选BC可以同时制备氧气和二氧化碳;

故答案为:BC。

(2)此时液面不下降,说明装置气密性良好;

故答案为:是。

(3)排空气法收集气体,需要确保内部空气被充分排出,所以需要将导管伸入集气瓶底部,保证空气被排出,确保收集气体的纯度;

故答案为:确保内部空气可以被充分排出,保证收集气体的纯度。

12.(1)①是长颈漏斗,故答案为:长颈漏斗;

(2)碳酸钙和盐酸反应,生成二氧化碳,故答案为:鸡蛋壳逐渐消失,有气泡产生;

(3)碳酸钙和盐酸反应生成二氧化碳,二氧化碳可以使澄清石灰水变浑浊,可以用石灰水来确定鸡蛋壳的主要成分是碳酸盐,故答案为:D;

(4)二氧化碳中有氯化氢和水蒸气,因此要先除去氯化氢后除水蒸气,因此要先连接de后连接bc,收集二氧化碳用向上排气法,所以再连接gf,故答案为:adebcgf。

13.解:(1)关闭关闭K2,将排出空气的出路封闭,然在塑料瓶A中加入水,打开K1,此时水在外界大气压作用下进入塑料瓶B中,水没过长颈漏斗下端后,形成封闭空间,此时内部气体被压缩,压强增大,当达到与外界大气压相等时,水就不再进入B中,证明气密性良好,若水继续进入B中,说明装置漏气;

故答案为:关闭K2,塑料瓶A中加入水,打开K1,液面没过长颈漏斗下端,塑料瓶A中液体不在下降,说明装置气密性良好。

(2)排水法收集收集氧气时,导管口伸入试管口即可,若不伸入试管内,氧气无法进入试管被收集,若导管伸入过长或试管倾斜,收集氧气无法收集满,所以正确收集方法时,试管直立,导管口伸入试管口即可,所以A符合题意;

故答案为:A。

(3)三片平菇相当于增加了催化剂的用量,加快了反应速率,因此相同时间内产生的气体增多,但是过氧化氢的量一定,所以最终生成的氧气的量是与加入两片平菇的产气量相等,因此C符合题意;

故答案为:C。

14.解:【得出结论】白磷能够燃烧,说明装置中含有氧气,即红磷没有把装置中的氧气耗尽,因此猜想①正确;故填:①;

【反思交流】(1)课本上用“燃烧红磷测定空气中氧气含量”的方法是不严谨的,其理由是足量红磷不能把装置中的氧气耗尽。故填:不可行;足量红磷不能把装置中的氧气耗尽;

(2)DE段:白磷燃烧消耗氧气,导致氧气浓度减小;故填:白磷燃烧消耗氧气;

(3)一段时间后将看到的现象是细铁丝绒生锈,试管中的液面约上升至试管中空气总体积的五分之一处。故填:细铁丝生锈,试管中的液面约上升至试管中空气总体积的五分之一处。

15.解:(1)过氧化氢在二氧化锰的催化作用下生成水和氧气,反应的化学方程式为:2H2O22H2O+O2↑。

(2)步骤③采用不同质量的过氧化氢酶和二氧化锰重复上述实验的目的是避免实验的偶然性,使实验结论更具有普遍性;故填:避免实验的偶然性;

(3)由图乙中的两个图象可知,在相同时间内,加入过氧化氢酶的容器内压强更大,也就是生成了更多的氧气,这一现象说明了过氧化氢酶对过氧化氢的催化能力比二氧化锰强;故填:在相同时间内,加入过氧化氢酶的容器内压强更大;

(4)过氧化氢分解为放热反应,而过氧化氢酶质量过大反应速率加快,过氧化氢酶的活性受热后降低,所以催化效果减弱,反应速率突然变慢;故填:实验过程中反应速率突然变慢。

气体的实验室制取

同课章节目录