福建省莆田市仙游县枫亭中学2022-2023学年高三上学期期末考试历史试题(无答案)

文档属性

| 名称 | 福建省莆田市仙游县枫亭中学2022-2023学年高三上学期期末考试历史试题(无答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 279.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-04-07 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

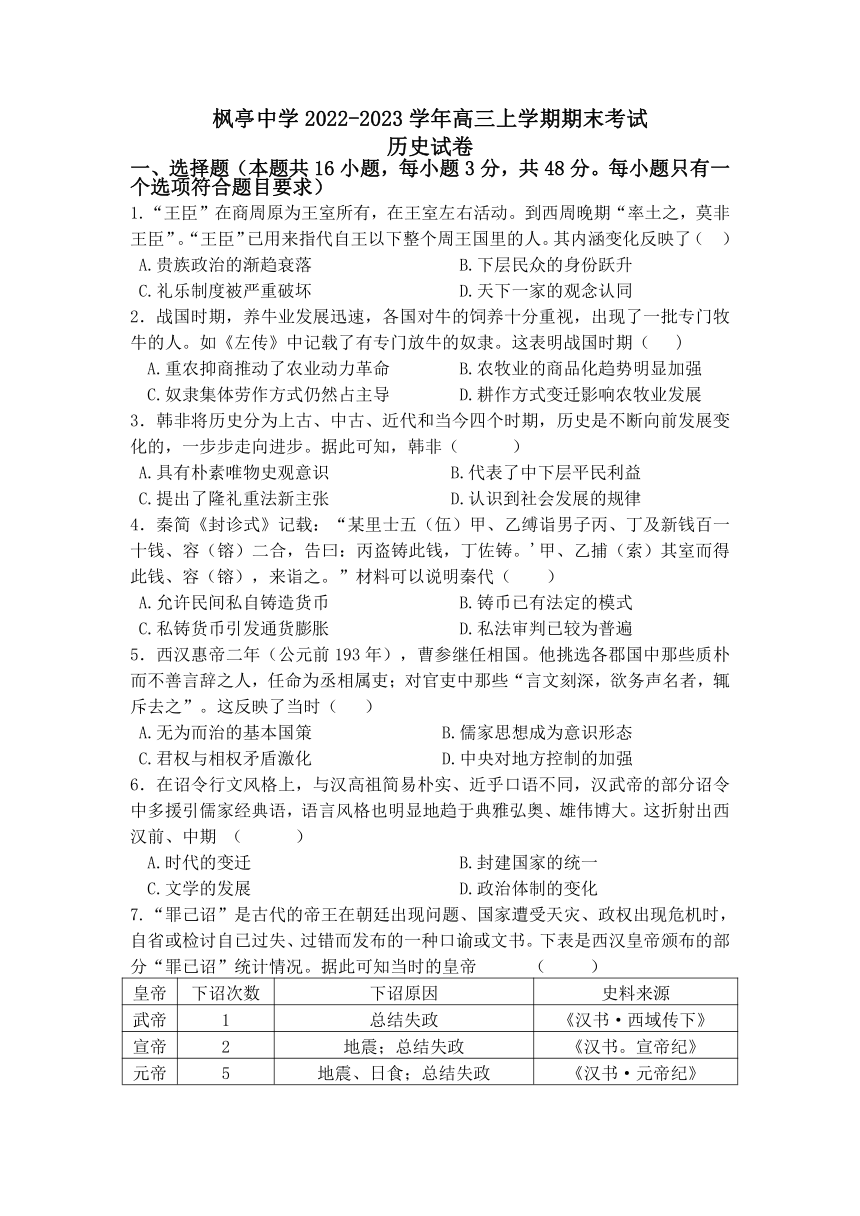

枫亭中学2022-2023学年高三上学期期末考试

历史试卷

一、选择题(本题共16小题,每小题3分,共48分。每小题只有一个选项符合题目要求)

1.“王臣”在商周原为王室所有,在王室左右活动。到西周晚期“率土之,莫非王臣”。“王臣”已用来指代自王以下整个周王国里的人。其内涵变化反映了( )

A.贵族政治的渐趋衰落 B.下层民众的身份跃升

C.礼乐制度被严重破坏 D.天下一家的观念认同

战国时期,养牛业发展迅速,各国对牛的饲养十分重视,出现了一批专门牧牛的人。如《左传》中记载了有专门放牛的奴隶。这表明战国时期( )

A.重农抑商推动了农业动力革命 B.农牧业的商品化趋势明显加强

C.奴隶集体劳作方式仍然占主导 D.耕作方式变迁影响农牧业发展

3.韩非将历史分为上古、中古、近代和当今四个时期,历史是不断向前发展变化的,一步步走向进步。据此可知,韩非( )

A.具有朴素唯物史观意识 B.代表了中下层平民利益

C.提出了隆礼重法新主张 D.认识到社会发展的规律

4.秦简《封诊式》记载:“某里士五(伍)甲、乙缚诣男子丙、丁及新钱百一十钱、容(镕)二合,告曰:丙盗铸此钱,丁佐铸。'甲、乙捕(索)其室而得此钱、容(镕),来诣之。”材料可以说明秦代( )

A.允许民间私自铸造货币 B.铸币已有法定的模式

C.私铸货币引发通货膨胀 D.私法审判已较为普遍

5.西汉惠帝二年(公元前193年),曹参继任相国。他挑选各郡国中那些质朴而不善言辞之人,任命为丞相属吏;对官吏中那些“言文刻深,欲务声名者,辄斥去之”。这反映了当时( )

A.无为而治的基本国策 B.儒家思想成为意识形态

C.君权与相权矛盾激化 D.中央对地方控制的加强

6.在诏令行文风格上,与汉高祖简易朴实、近乎口语不同,汉武帝的部分诏令中多援引儒家经典语,语言风格也明显地趋于典雅弘奥、雄伟博大。这折射出西汉前、中期 ( )

A.时代的变迁 B.封建国家的统一

C.文学的发展 D.政治体制的变化

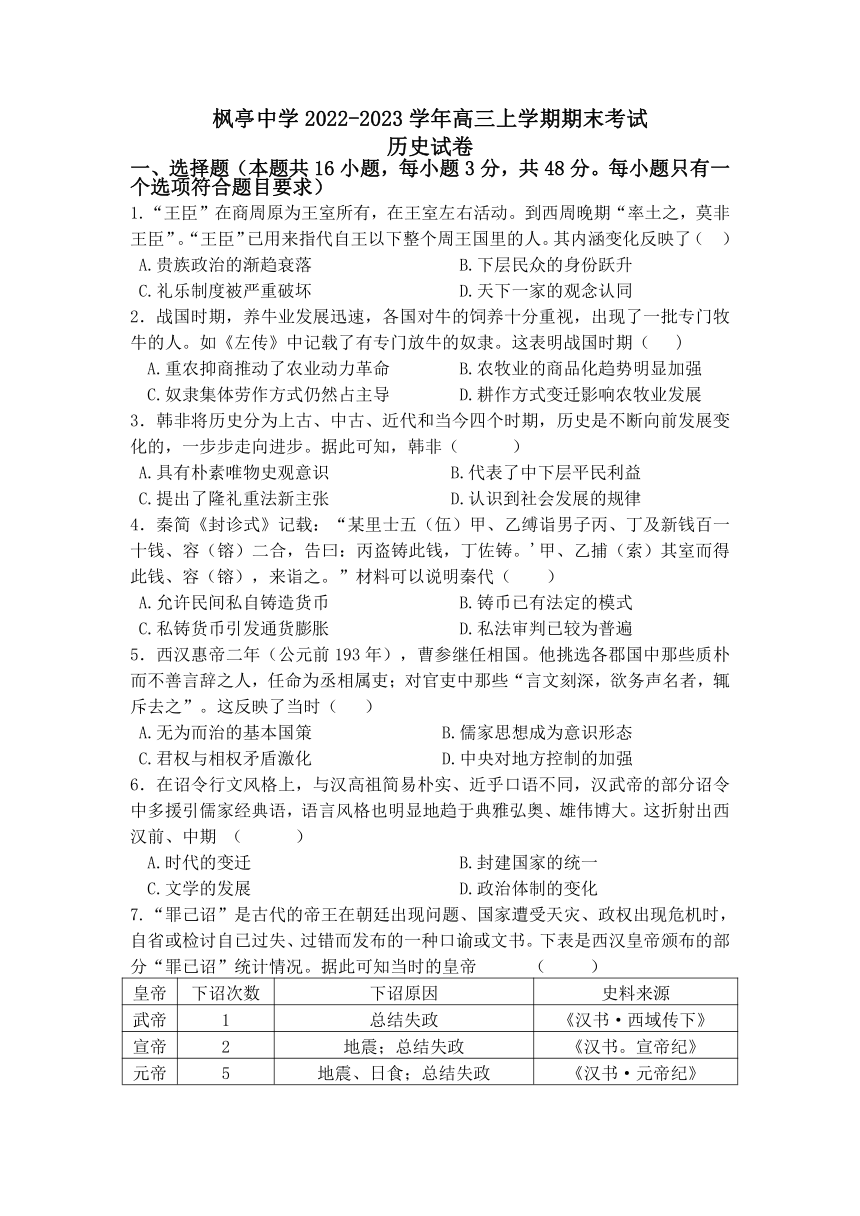

7.“罪己诏”是古代的帝王在朝廷出现问题、国家遭受天灾、政权出现危机时,自省或检讨自已过失、过错而发布的一种口谕或文书。下表是西汉皇帝颁布的部分“罪已诏”统计情况。据此可知当时的皇帝 ( )

皇帝 下诏次数 下诏原因 史料来源

武帝 1 总结失政 《汉书·西域传下》

宣帝 2 地震;总结失政 《汉书。宣帝纪》

元帝 5 地震、日食;总结失政 《汉书·元帝纪》

成帝 4 地震、日食;总结失政 《汉书·成帝纪》

A.权力受到严重威胁 B.倡导“无为而治”

C.自省意识非常浓厚 D.崇尚“天人感应”

8.东汉时期,民间碑刻对远古祖先的书写多追溯祖先源头或姓氏由来,内容远不经;对近世祖先的描写则强调支系流布,但未必真实;对父祖的书写则官职的有无和高低为准,如实书写。上述现象出现的主要原因是( )

A.社会长期稳定 B.经学世家崛起

C.历史记载断裂 D.官僚政治确立

陆俟(本姓步六孤)是北魏鲜卑八大贵族之一,他的第二代陆丽“好学爱士”;四代陆恭写文章诗赋一千多篇;第六代陆印“在席赋诗,印必先成";印子义“于经最精熟”,许多汉族士大夫也不及他。陆氏家族的发展反映了( )

A.汉族精英文化日趋衰落 B.科举考试推动文学发展

C.民族交往交融深人发展 D.世卿世禄制度逐步确立

10.《旧唐书》称:武则天“制公脚之死命,擅王者之威力”(意为诛杀公脚,独断专权)。武则天遗言无字碑,由后人评价自己的功过。史学家之所以肯定武则天,主要是因为( )

A.她是中国历史上唯一一位女皇帝 B.其执政期间社会经济继续发展

C.其在位期间出现了“开元盛世”局面 D.她善于重用有才能的人

11.白居易是唐代著名诗人,他早年以创作规谏社会的讽喻诗为主,中年政治上遭遇挫折,书写恬淡寡欲的闲适埒,现平隐居龙门香山追求知足知耻境界。白居易诗歌创作风格的转变反映了当时( )

A.儒学地位下降 B.佛道影响广泛

C.三教并立与融合 D.社会动荡不安

12.宋代朝廷对于地方状况的了解,除基层报至主管部门有据可查的账籍及印历外,不少是自监司、台谏、特使等各类官员的巡行见闻中得来的,百姓中的传言、谣谚是经常被搜集的对界。宋代这一做法( )

A.增强了监察机关的权威性 B.推动了地方权力的相互制懊

C.强化了中央对地方的管理 D.削弱了地方割据的经济圣

13.王安石变法后,政府以累积的考试成绩和平时的学业与品行为参考,将太学学生中的上舍生划分为三等。其中,上等生可以直接接予官职:中等生可以免除科举预者。直接参加最终的殿试;下等生可以获得“取解"(选送士子应进士第)的资格;等等。政府对上舍生的这一做法( )

A.有利于防止懒散学风 B.开创了太学体制

C.有效杜绝了官场腐败 D.否定了科举取士

14.唐朝时期,在东北地区设置渤海都督府和黑水都督府,因其俗以为治,有别于一般州县。元朝则在东北设置辽阳行省,与中原相比并没有特殊政策。这种变化体现了元朝时期( )

A.黑龙江流域正式归属于中央政权 B.最高统治者逐渐放弃“四等人制”

C. 行省制度在全国范围内普遍实行 D.边疆管理呈现出与内地一体化趋势

15.王阳明出任南赣巡抚时,大量发布“告谕”,制订“乡约”,提倡父慈子孝、兄友弟恭、夫和妇随、和顺乡里、死丧相助......为政者抚辑下民,为民者小心以奉官法。让人们弃恶从善,永为良善之人。据此可知,王阳明意在( )

A.倡导道德自觉风尚 B.继承儒家伦理规范

C.遵循传统宗法观念 D.维护封建等级秩序

16.雍正在批复福建布政使的密折中写道:“尔可凡事与督抚开诚,就尔所见呈知上司。若有徇私不法之举,有实凭据之处,方是尔当奏之时。寻常地方事宜,非尔奏之任。”据此推断,雍正皇帝实行密折制度意在( )

A 杜绝地方官员贪污腐败 B.鼓励官员互相检举

C.强化对官僚机构的控制 D.统一奏章书写格式

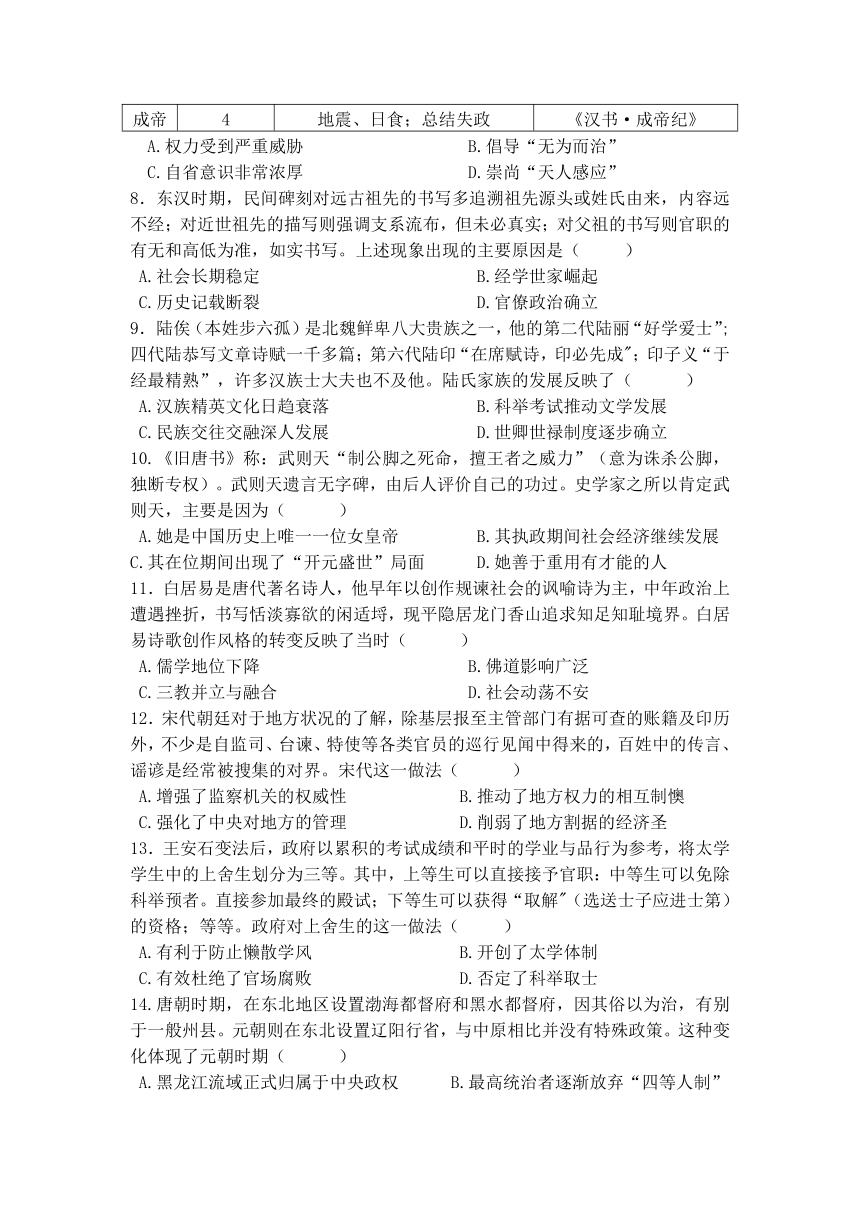

二、非选择题(本题共4小题,共52分)

17.(11分)阅读材料,回答问题。

材料一 汉高祖初得天下,即下令招贤。直到汉武帝时,这一趋势达到正式的法制化,全国优秀青年,受国家大学教育,凭其成绩,补郎补吏,加入政府。不到一百年,西汉政府早已完全是一个士人政府了。.....这样由教育与行政服务之实地观察,及选举与考试四项手续,而始获正式进入政府。

材料二 魏晋时代的九品中正制,乃因当时地方骚乱,交通阻梗,中央政府行使职权能力有限,全国选举难于推行,乃由中央指定各地域服务中央政府官吏中之性行中正者,采访同乡舆论,开列各地区人才,造成表册,送政府作为录用之根据。

一以上材料均摘编自钱穆《中国传统政治》

材料三 (隋朝)明确规定九品以上地方官一律由尚书省所属吏部任免,每年由吏部进行考核。与此同时,选举权也集中到中央,代之以科举制。科举制的特点是通过考试选拔人才,首先设立秀才、明经等科,一律按才学标准录取....隋炀帚时增设进士科,放宽录取标准。

摘编自樊树志《国史概要》

根据材料一并结合所学知识,说明“西汉政府早已完全是一个士人政府”。根据材料一、二,指出西汉与魏晋时代选官制度的相同点。(7分)

(2)根据材料三并结合所学知识,概括隋朝官吏制度的特点。概括上述材料反映的战国至隋朝时期的历史发展趋势。(4分)

(12分)中华优秀传统文化是我们最深厚的文化软实力,为我们在世界文化激荡中站稳脚跟筑牢坚实根基。阅读材料,回答问题。

材料一 董仲舒对策贤良,请表章(彰)六经,罢黜百家,凡非在六艺之科者绝勿进,自兹以往,儒学之尊,迪绝百流,遂乃兴学校,置博士。……二千年来国教之局,乃始定矣。 -摘编自梁启超《饮冰室文集》

材料二 黄宗羲在《原君》中宣称皇帝乃是“天下之大害”,在《明夷待访录》中认为“世儒不察,以工商为末,妄议抑之”;顾炎武在《亭林文集》中提出“君子之为学,以明道也,以救世也。徒以诗文而已,所谓雕虫篆刻,亦何益哉!’

材料三 自汉以来,以儒学为中心的文化架构,成为我们传统文化的主要内容。中国人民在长期实践中取得的科技文艺成就也充实和丰富了传统文化的词汇和功能,构成了光耀千秋、辉煌灿烂的中华传统文化,陶冶了勇敢智慧的中华儿女,是中华民族自立世界民族之林的文化之根

-摘编自王志东《中华优秀传统文化是当代中国最深厚的文化软实力》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出董仲舒的思想主张并分析其影响。(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括明清之际的思想家们的主张及提出的背景。(6分)

(3)根据材料三并结合所学知识,谈谈你对“利用中国优秀传统文化提升文化软实力”的认识。(2分)

19.人口迁移、经贸往来以及战争冲突等方式使世界多元文明在互动中交流,文明的交流与互鉴是推动人类文明发展的主要动力。阅读材料回答问题。

材料一

学者 观点

1 丝绸之路不止一条,依据地理位置及其途径路线,可分为西北陆上“丝绸之路”、西南陆上“丝绸之路”。海上“丝绸之路”

2 丝绸之路上商品流通的参与者有汉人、波斯人.突厥人、大食人、鲜卑人等。除了以经商为主的商人,参与丝绸之路商品流通的还有僧侣。他们绝大多数并不以获利为目标。而是以宗教传播为已任

3 三条丝绸之路本身就是由中国独特的自然地理环境造成的,当然也与人文地理环境有关。海上丝路取代陆路,也正是这种环境发展的必然结果

4 丝绸之路中的“丝绸"一词,已不再是中外商业史上交流的商品“丝绸”之狭义,而是一个文化象征符号。所以丝绸之路是沟通中国与域外交流的一个“交通网络”,包括商业、文化和民族迁徙交融这三大功能

——摘编自耿异《丝绸之路研究在中国》

材料二

依据材料一,分别概括四位学者的观点,归纳史学界“丝绸之路”研究的动态与趋势。(7分)

(2) 从以上三幅图片中任选两幅地图,结合所学知识提炼一个主题,并加以说明。(要求:观点明确,史论结合,逻辑严密,表述清晰)(10分)

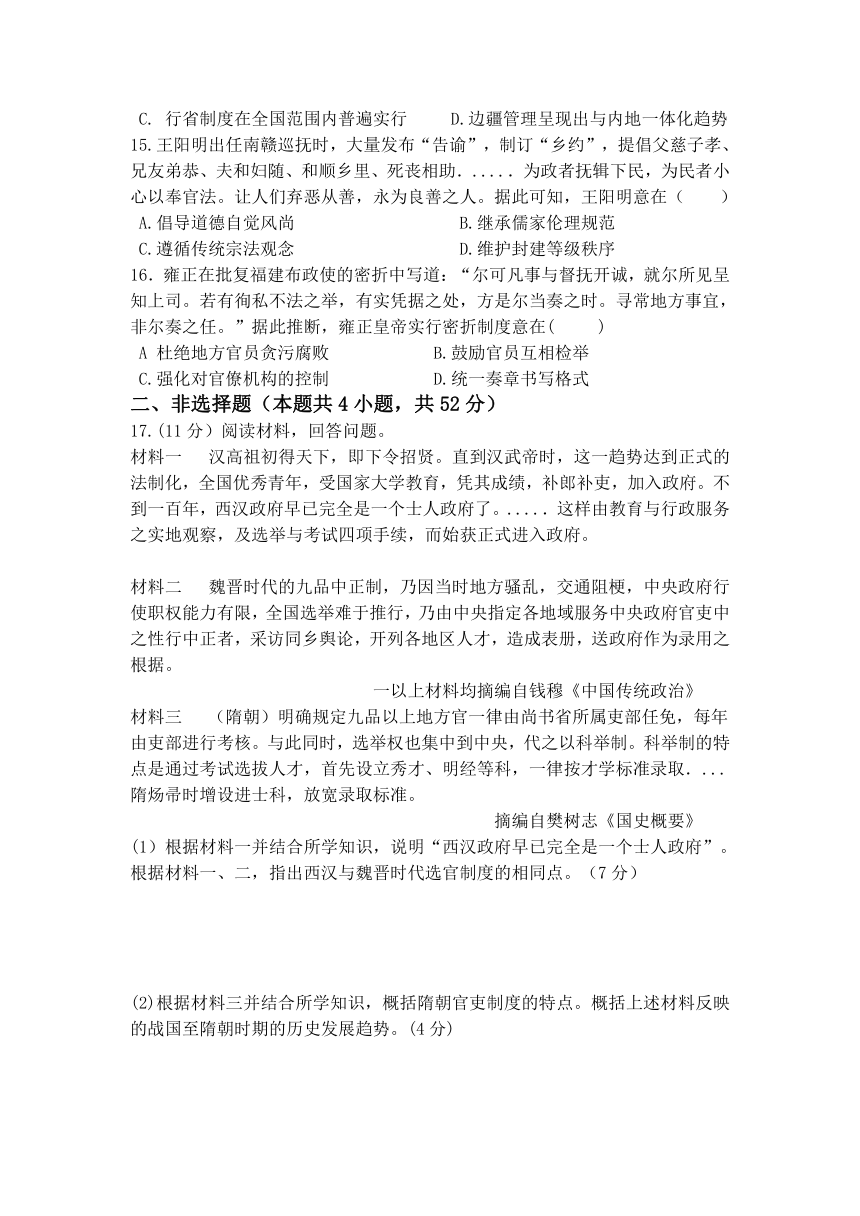

(12分)阅读材料,回答问题。

材料 中国古代赋役制度

时间 名称 主要内容

春秋时期 初税亩 规定不论公田(井田)和私田,一律按实际亩数征税

两汉时期 编户制度 汉政府把百姓编入政府户籍,实行按编户征收人头税、田租、徭役和兵役。(租以土地计,较轻;人头税以丁计,较重)

唐朝 租庸调制 两税法 租庸调制:成年男子每年向国家交纳一定数量的租(田租,交纳谷物),调(人头税,交纳帛或布),以绢或布代替徭役为“庸”。 两税法:每户按资产交户税,按土地交地税,取消租庸调和杂税、杂役;分夏秋两季征税

明朝 一条鞭法 将原来的田赋、徭役、杂税等“并为一条”,折成银两,分摊到田亩上,按人丁和田亩多寡来分担

清朝 摊丁入亩 把丁税平均摊入田亩之中,征收统一的赋税

根据材料并结合所学中国古代史知识,围绕“中国古代赋役制度演变”自拟一个论题,并予以阐释。(要求:论题具体明确,说明须史论结合。)

历史试卷

一、选择题(本题共16小题,每小题3分,共48分。每小题只有一个选项符合题目要求)

1.“王臣”在商周原为王室所有,在王室左右活动。到西周晚期“率土之,莫非王臣”。“王臣”已用来指代自王以下整个周王国里的人。其内涵变化反映了( )

A.贵族政治的渐趋衰落 B.下层民众的身份跃升

C.礼乐制度被严重破坏 D.天下一家的观念认同

战国时期,养牛业发展迅速,各国对牛的饲养十分重视,出现了一批专门牧牛的人。如《左传》中记载了有专门放牛的奴隶。这表明战国时期( )

A.重农抑商推动了农业动力革命 B.农牧业的商品化趋势明显加强

C.奴隶集体劳作方式仍然占主导 D.耕作方式变迁影响农牧业发展

3.韩非将历史分为上古、中古、近代和当今四个时期,历史是不断向前发展变化的,一步步走向进步。据此可知,韩非( )

A.具有朴素唯物史观意识 B.代表了中下层平民利益

C.提出了隆礼重法新主张 D.认识到社会发展的规律

4.秦简《封诊式》记载:“某里士五(伍)甲、乙缚诣男子丙、丁及新钱百一十钱、容(镕)二合,告曰:丙盗铸此钱,丁佐铸。'甲、乙捕(索)其室而得此钱、容(镕),来诣之。”材料可以说明秦代( )

A.允许民间私自铸造货币 B.铸币已有法定的模式

C.私铸货币引发通货膨胀 D.私法审判已较为普遍

5.西汉惠帝二年(公元前193年),曹参继任相国。他挑选各郡国中那些质朴而不善言辞之人,任命为丞相属吏;对官吏中那些“言文刻深,欲务声名者,辄斥去之”。这反映了当时( )

A.无为而治的基本国策 B.儒家思想成为意识形态

C.君权与相权矛盾激化 D.中央对地方控制的加强

6.在诏令行文风格上,与汉高祖简易朴实、近乎口语不同,汉武帝的部分诏令中多援引儒家经典语,语言风格也明显地趋于典雅弘奥、雄伟博大。这折射出西汉前、中期 ( )

A.时代的变迁 B.封建国家的统一

C.文学的发展 D.政治体制的变化

7.“罪己诏”是古代的帝王在朝廷出现问题、国家遭受天灾、政权出现危机时,自省或检讨自已过失、过错而发布的一种口谕或文书。下表是西汉皇帝颁布的部分“罪已诏”统计情况。据此可知当时的皇帝 ( )

皇帝 下诏次数 下诏原因 史料来源

武帝 1 总结失政 《汉书·西域传下》

宣帝 2 地震;总结失政 《汉书。宣帝纪》

元帝 5 地震、日食;总结失政 《汉书·元帝纪》

成帝 4 地震、日食;总结失政 《汉书·成帝纪》

A.权力受到严重威胁 B.倡导“无为而治”

C.自省意识非常浓厚 D.崇尚“天人感应”

8.东汉时期,民间碑刻对远古祖先的书写多追溯祖先源头或姓氏由来,内容远不经;对近世祖先的描写则强调支系流布,但未必真实;对父祖的书写则官职的有无和高低为准,如实书写。上述现象出现的主要原因是( )

A.社会长期稳定 B.经学世家崛起

C.历史记载断裂 D.官僚政治确立

陆俟(本姓步六孤)是北魏鲜卑八大贵族之一,他的第二代陆丽“好学爱士”;四代陆恭写文章诗赋一千多篇;第六代陆印“在席赋诗,印必先成";印子义“于经最精熟”,许多汉族士大夫也不及他。陆氏家族的发展反映了( )

A.汉族精英文化日趋衰落 B.科举考试推动文学发展

C.民族交往交融深人发展 D.世卿世禄制度逐步确立

10.《旧唐书》称:武则天“制公脚之死命,擅王者之威力”(意为诛杀公脚,独断专权)。武则天遗言无字碑,由后人评价自己的功过。史学家之所以肯定武则天,主要是因为( )

A.她是中国历史上唯一一位女皇帝 B.其执政期间社会经济继续发展

C.其在位期间出现了“开元盛世”局面 D.她善于重用有才能的人

11.白居易是唐代著名诗人,他早年以创作规谏社会的讽喻诗为主,中年政治上遭遇挫折,书写恬淡寡欲的闲适埒,现平隐居龙门香山追求知足知耻境界。白居易诗歌创作风格的转变反映了当时( )

A.儒学地位下降 B.佛道影响广泛

C.三教并立与融合 D.社会动荡不安

12.宋代朝廷对于地方状况的了解,除基层报至主管部门有据可查的账籍及印历外,不少是自监司、台谏、特使等各类官员的巡行见闻中得来的,百姓中的传言、谣谚是经常被搜集的对界。宋代这一做法( )

A.增强了监察机关的权威性 B.推动了地方权力的相互制懊

C.强化了中央对地方的管理 D.削弱了地方割据的经济圣

13.王安石变法后,政府以累积的考试成绩和平时的学业与品行为参考,将太学学生中的上舍生划分为三等。其中,上等生可以直接接予官职:中等生可以免除科举预者。直接参加最终的殿试;下等生可以获得“取解"(选送士子应进士第)的资格;等等。政府对上舍生的这一做法( )

A.有利于防止懒散学风 B.开创了太学体制

C.有效杜绝了官场腐败 D.否定了科举取士

14.唐朝时期,在东北地区设置渤海都督府和黑水都督府,因其俗以为治,有别于一般州县。元朝则在东北设置辽阳行省,与中原相比并没有特殊政策。这种变化体现了元朝时期( )

A.黑龙江流域正式归属于中央政权 B.最高统治者逐渐放弃“四等人制”

C. 行省制度在全国范围内普遍实行 D.边疆管理呈现出与内地一体化趋势

15.王阳明出任南赣巡抚时,大量发布“告谕”,制订“乡约”,提倡父慈子孝、兄友弟恭、夫和妇随、和顺乡里、死丧相助......为政者抚辑下民,为民者小心以奉官法。让人们弃恶从善,永为良善之人。据此可知,王阳明意在( )

A.倡导道德自觉风尚 B.继承儒家伦理规范

C.遵循传统宗法观念 D.维护封建等级秩序

16.雍正在批复福建布政使的密折中写道:“尔可凡事与督抚开诚,就尔所见呈知上司。若有徇私不法之举,有实凭据之处,方是尔当奏之时。寻常地方事宜,非尔奏之任。”据此推断,雍正皇帝实行密折制度意在( )

A 杜绝地方官员贪污腐败 B.鼓励官员互相检举

C.强化对官僚机构的控制 D.统一奏章书写格式

二、非选择题(本题共4小题,共52分)

17.(11分)阅读材料,回答问题。

材料一 汉高祖初得天下,即下令招贤。直到汉武帝时,这一趋势达到正式的法制化,全国优秀青年,受国家大学教育,凭其成绩,补郎补吏,加入政府。不到一百年,西汉政府早已完全是一个士人政府了。.....这样由教育与行政服务之实地观察,及选举与考试四项手续,而始获正式进入政府。

材料二 魏晋时代的九品中正制,乃因当时地方骚乱,交通阻梗,中央政府行使职权能力有限,全国选举难于推行,乃由中央指定各地域服务中央政府官吏中之性行中正者,采访同乡舆论,开列各地区人才,造成表册,送政府作为录用之根据。

一以上材料均摘编自钱穆《中国传统政治》

材料三 (隋朝)明确规定九品以上地方官一律由尚书省所属吏部任免,每年由吏部进行考核。与此同时,选举权也集中到中央,代之以科举制。科举制的特点是通过考试选拔人才,首先设立秀才、明经等科,一律按才学标准录取....隋炀帚时增设进士科,放宽录取标准。

摘编自樊树志《国史概要》

根据材料一并结合所学知识,说明“西汉政府早已完全是一个士人政府”。根据材料一、二,指出西汉与魏晋时代选官制度的相同点。(7分)

(2)根据材料三并结合所学知识,概括隋朝官吏制度的特点。概括上述材料反映的战国至隋朝时期的历史发展趋势。(4分)

(12分)中华优秀传统文化是我们最深厚的文化软实力,为我们在世界文化激荡中站稳脚跟筑牢坚实根基。阅读材料,回答问题。

材料一 董仲舒对策贤良,请表章(彰)六经,罢黜百家,凡非在六艺之科者绝勿进,自兹以往,儒学之尊,迪绝百流,遂乃兴学校,置博士。……二千年来国教之局,乃始定矣。 -摘编自梁启超《饮冰室文集》

材料二 黄宗羲在《原君》中宣称皇帝乃是“天下之大害”,在《明夷待访录》中认为“世儒不察,以工商为末,妄议抑之”;顾炎武在《亭林文集》中提出“君子之为学,以明道也,以救世也。徒以诗文而已,所谓雕虫篆刻,亦何益哉!’

材料三 自汉以来,以儒学为中心的文化架构,成为我们传统文化的主要内容。中国人民在长期实践中取得的科技文艺成就也充实和丰富了传统文化的词汇和功能,构成了光耀千秋、辉煌灿烂的中华传统文化,陶冶了勇敢智慧的中华儿女,是中华民族自立世界民族之林的文化之根

-摘编自王志东《中华优秀传统文化是当代中国最深厚的文化软实力》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出董仲舒的思想主张并分析其影响。(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括明清之际的思想家们的主张及提出的背景。(6分)

(3)根据材料三并结合所学知识,谈谈你对“利用中国优秀传统文化提升文化软实力”的认识。(2分)

19.人口迁移、经贸往来以及战争冲突等方式使世界多元文明在互动中交流,文明的交流与互鉴是推动人类文明发展的主要动力。阅读材料回答问题。

材料一

学者 观点

1 丝绸之路不止一条,依据地理位置及其途径路线,可分为西北陆上“丝绸之路”、西南陆上“丝绸之路”。海上“丝绸之路”

2 丝绸之路上商品流通的参与者有汉人、波斯人.突厥人、大食人、鲜卑人等。除了以经商为主的商人,参与丝绸之路商品流通的还有僧侣。他们绝大多数并不以获利为目标。而是以宗教传播为已任

3 三条丝绸之路本身就是由中国独特的自然地理环境造成的,当然也与人文地理环境有关。海上丝路取代陆路,也正是这种环境发展的必然结果

4 丝绸之路中的“丝绸"一词,已不再是中外商业史上交流的商品“丝绸”之狭义,而是一个文化象征符号。所以丝绸之路是沟通中国与域外交流的一个“交通网络”,包括商业、文化和民族迁徙交融这三大功能

——摘编自耿异《丝绸之路研究在中国》

材料二

依据材料一,分别概括四位学者的观点,归纳史学界“丝绸之路”研究的动态与趋势。(7分)

(2) 从以上三幅图片中任选两幅地图,结合所学知识提炼一个主题,并加以说明。(要求:观点明确,史论结合,逻辑严密,表述清晰)(10分)

(12分)阅读材料,回答问题。

材料 中国古代赋役制度

时间 名称 主要内容

春秋时期 初税亩 规定不论公田(井田)和私田,一律按实际亩数征税

两汉时期 编户制度 汉政府把百姓编入政府户籍,实行按编户征收人头税、田租、徭役和兵役。(租以土地计,较轻;人头税以丁计,较重)

唐朝 租庸调制 两税法 租庸调制:成年男子每年向国家交纳一定数量的租(田租,交纳谷物),调(人头税,交纳帛或布),以绢或布代替徭役为“庸”。 两税法:每户按资产交户税,按土地交地税,取消租庸调和杂税、杂役;分夏秋两季征税

明朝 一条鞭法 将原来的田赋、徭役、杂税等“并为一条”,折成银两,分摊到田亩上,按人丁和田亩多寡来分担

清朝 摊丁入亩 把丁税平均摊入田亩之中,征收统一的赋税

根据材料并结合所学中国古代史知识,围绕“中国古代赋役制度演变”自拟一个论题,并予以阐释。(要求:论题具体明确,说明须史论结合。)

同课章节目录