第1讲 中国早期政治制度的特点 课件(共48张PPT)-2023-2024高考历史统编版一轮复习

文档属性

| 名称 | 第1讲 中国早期政治制度的特点 课件(共48张PPT)-2023-2024高考历史统编版一轮复习 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 986.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-04-07 09:14:11 | ||

图片预览

文档简介

(共48张PPT)

第1讲 中国早期政治制度的特点

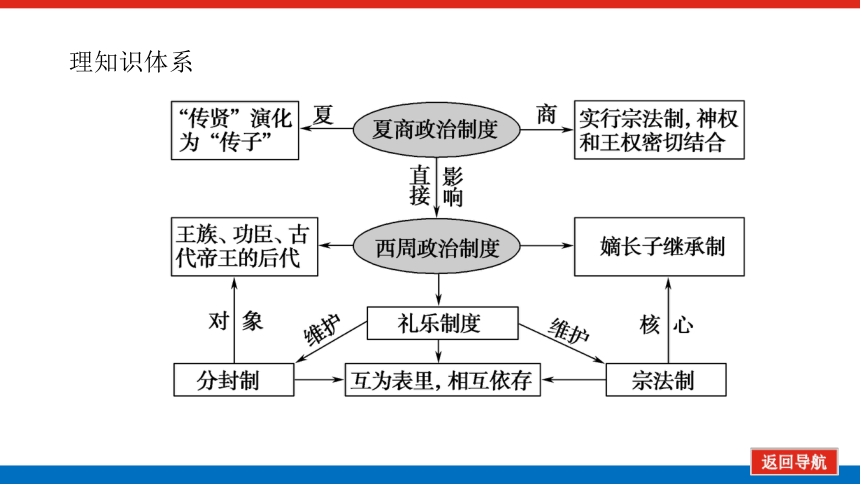

理知识体系

背史论术语

(1)中国古代早期政治制度的突出特点是家国同构,其本质就是家、家族、国家在结构上的同一性,家族是家庭的扩大,国家则是家庭的延伸。

(2)分封制和宗法制的实行,适应了西周时期统治的需要,维护了西周政治的稳定,在历史上具有一定的积极意义。

(3)王位世袭制、等级森严的分封制以及血缘关系所维系的宗法制,构成了我国古代早期政治制度的主要内容。

(4)中国早期政治制度的特点:神权与王权相结合,以血缘关系为纽带形成国家政治结构,最高执政集团尚未实现权力的高度集中。

自主学习

互动课堂

随堂训练

自主学习

一、夏商政治形式

1.夏朝政治形式:启继承禹的地位后,政治权力由“传贤”演化为“传子”,“________”的制度由此开始,宗族关系从此成为基本的政治关系。

2.商朝政治制度:商代贵族以血缘关系为纽带,实行宗法制;神权与王权相结合。

[易错辨析] “兄终弟及”与“嫡长子继承制”

“兄终弟及”的王位继承方式,主要实行于夏朝、商朝,“嫡长子继承制”确立后,这一惯例基本结束。宋元出现过这种做法的回潮。“兄终弟及”的继承方式缺乏硬性的纽带,容易导致权力的纷争。“嫡长子继承制”根据“嫡”“长”这些先赋的条件,把王位继承资格最大限度地限制在一个人身上,确立起较明确的标准,减少了诸子争立、骨肉相残的局面。

家天下

二、西周的政治制度

1.分封制——权力分配制度

(1)目的:巩固西周的统治。

(2)内容

①对象:周王将子弟和功臣分封于各地做诸侯。

②权力:诸侯在封国内享有________统治权。

③义务:诸侯对周天子定期朝贡并提供军赋和力役。

世袭

(3)影响

①积极:加强了周天子对地方的统治,扩大了统治区域;通过层层分封,形成了贵族统治阶层内部森严的等级:天子—诸侯—卿大夫—士,周天子确立了天下共主的地位。

②消极:后来随着实力的变化,诸侯国之间出现强国兼并弱国的形势,周天子的权威逐渐削弱。

(4)分封制的瓦解

①原因:经济上:生产力发展,井田制瓦解;政治上:诸侯国强大,王室衰微。

②表现:田氏代齐;周郑交质;楚王问鼎。

春秋战国时期,形成诸侯混战、割据争霸的局面,分封制逐渐崩溃。春秋时期,楚王问鼎是对分封制的公然挑战。

③演变:战国时期商鞅变法“废分封,行县制”,秦朝废除分封制,在全国范围推行郡县制。

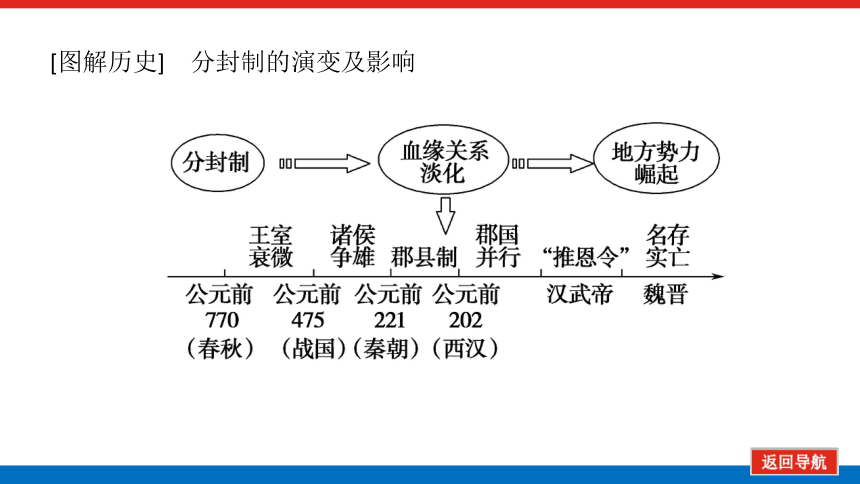

[图解历史] 分封制的演变及影响

2.宗法制——权力继承制度

(1)含义:按照血缘宗族关系分配政治权力,维护政治联系。

(2)内容

①周天子以________世代继承最高执政权力,为天下的大宗,也是政治上的最高领袖。

②其余诸子分封为______,诸侯对天子为小宗,在本国是大宗,由嫡长子继承其地位。

③从卿大夫到士,形成同样的大宗与小宗的关系。

(3)特点:嫡长子继承,等级森严,强调血缘关系。

(4)影响

①在广大范围内对中国社会结构产生了重大影响。

②保证了各级贵族在政治上的垄断地位和特权,有利于统治集团内部的稳定和团结;有利于凝聚宗族,防止内部纷争,强化王权。

嫡长子

诸侯

[教材补缺] 西周乡遂制度

乡遂是西周时期的地方基层社会组织。乡是“国人”居住之地,遂为“野人”居住之所。“乡遂”制度也就是“国”和“野”对立的制度。西周、春秋时期,周王和诸侯都城及四郊以内的地区,称“国”,“国”中之人称“国人”;四郊以外的地区称“野”,“野”的居住者称“野人”,或称“庶人”“鄙人”。“国”的范围指国都及其近郊,划分为若干“乡”进行管理,“乡”以下分为州、党、族、闾、比。“遂”的范围指边远农村地区,分别设邻长、里胥、赞师、鄙正、县长和遂大夫进行管理。春秋中期以后,这一制度逐渐废弃。

3.西周的礼乐制——权力认同、天下归心

概念 “礼”是维护____等级秩序的典章制度和礼仪规定。“乐”是配合“礼”进行维护等级差别的乐舞

内容 礼乐制度要求不同等级都安于名分,遵守礼制,不得僭越

目的 巩固贵族的身份地位,协调统治阶级内部矛盾,解决权力认同问题,即天下归心

实质 维护分封制与宗法制的工具

影响 维护了西周政治稳定,保证了西周社会的和谐,对后世产生了深远影响

瓦解 春秋后期,出现了“礼崩乐坏”的局面

贵族

[归纳总结] 分封制、宗法制、礼乐制的内涵

权力分配:分封制——政治生活等级化——天下归周

权力继承:宗法制——家族生活政治化——天下归宗

权力认同:礼乐制——等级观念生活化——天下归心

互动课堂

考点一 等级森严的分封制

(一)历史概念——“贵族政治”与“封建”

1.贵族政治

夏、商、西周时期,国家政权由世袭贵族的代表人物掌握,他们依靠血缘和出身世代享有世袭的特权。这就是历史上的世卿世禄制度,这一时期的政治被称为“贵族政治”。

2.“封建”的不同含义

(1)西周的“封建”不同于“封建社会”的“封建”,它是相对于郡县制而言的,意指分封人民、土地给诸侯,建立国家。

(2)马克思主义学说中的“封建制度”是以生产方式划分的,是一种社会形态。

(二)史料探史——实行分封制的必要性

史料 武王克商后,开始分封诸侯。

孟子说 周公灭五十国

《逸周书·世俘解》说 自武王以后,周共灭九十九国,降服六百五十二国

《中国通史》说 周公杀武庚,灭东方十七国,才实行大封建

[探究] 根据“周初灭小国,实行分封”的历史叙述,能得出什么历史结论?

[解读] 由孟子“灭五十国”和《逸周书·世俘解》“灭九十九国”“降服六百五十二国”,可知周灭商后,对于广大新附地区进行有效统治,在当时是一个重大课题;《中国通史》“周公杀武庚”,反映了西周面临政局不稳的问题。

答案:反映了西周实行分封目的有三:一是“建立藩屏,护卫王室”;二是“稳定政局,镇抚各族”;三是“抵御外侮,巩固边防”。

[系统认知]

实行分封制的必要性

(1)周灭商后,其人口和军力无法控制全国的广阔区域,所以需要诸侯国来镇守。

(2)当时还没有发生较大规模的民族融合,各个地区差异较大,需要通过分封来促进各地区对周文化的认同。

(三)读图明史——西周分封制的特点有哪些?

答案:

(1)血缘标准及分封主体:同姓亲族是分封主体,在富庶地区或战略要地大都是姬姓贵族,在偏远和贫瘠地区往往都是异姓贵族。

(2)对异姓诸侯既拉拢又防范的态势,比如对殷商后代封国宋国的“半包围”之势。

(3)同姓不婚:通过婚姻加强与异姓贵族的联系,以固结权势,并维护宗族内的伦常关系。

(4)当时黄河流域是政治、经济中心。

[系统认知]

分封制的特点

分封对象 分封对象多元化,但以同姓亲族为主体

分布地区 主要集中在黄河中下游地区

纵向联系 明确周天子权力和诸侯义务,形成严格的等级序列,加强了中央与地方的纵向联系

横向联系 以血缘关系为纽带分配国家政治权力,加强了诸侯国之间的横向联系

(四)史料探史——西周分封制的影响

史料 西周王朝建立后,历经周公、成王、康王三世的经略,国体一改商王朝时异姓国族林立而臣服于商的运作模式①,逐渐建立起一个“普天之下,莫非王土,率土之滨,莫非王臣”的华夏国家②……是中国古代国家发展史上具有划时代意义的变革③,主要是在上层统治者的宏观政治决策下④,分封同姓、异姓诸侯来巩固国土,建立起一个大小相系、上下藩屏的全国统治网络⑤,进而演变成一种……带有“华夏”性质的地域性社会政治实体⑥。……总体来看,周天子虽表面上为天下共主,但实际上控制力有限,各诸侯国实际上都是有很大独立性的政治实体⑦。

——摘编自杨宁一《历史学习新视野新知识》

[探究] 根据史料分析分封制的影响。

答案:

积极作用:形成周王天下共主的地位,统治效果加强;推动民族融合。

消极作用:诸侯国有一定的独立性,随着血缘关系的疏远,导致西周后期诸侯割据。

(2)答题用什么——针对筛选信息

题目中问的是分封制的影响,应结合所获取的信息④⑤⑥从积极影响方面分析,即形成周王天下共主的地位,统治效果加强,推动民族融合。结合⑦从消极方面分析,即诸侯国有一定的独立性,随着血缘关系的疏远,导致西周后期诸侯割据。

① 商朝实行内外服制度

② 分封制下周王天下共主,显示出统一性

③ 分封制具有重要的历史意义

④ “宏观政治决策”说明分封制有一定的集权性

⑤ 分封制有利于西周统治秩序的稳定

⑥ 分封制在民族融合方面起了一定作用

⑦ 西周在国家结构上具有分散性,对后期政治统治产生消极影响

[解读] (1)史料中有什么——全面获取信息

[系统认知]

1.分封制对西周统治的影响

(1)积极方面

①分封制改变了商朝内外服制度下王畿内外松散的联盟关系,确立了严格的君臣关系,由之前的诸侯承认天子转变为天子分封诸侯,由不同家族对天下的统治变为同一家族对天下的统治。通过分封制,周王确立了“天下共主”的地位,加强了对地方的统治,开发了边远地区,形成众星捧月般的政治格局,加强了统治。

②分封的过程使地方的权力来源于中央(周王室),分封的结果是形成了新的统治网络,商的方国被周的封国代替。中央对地方的控制实现了历史性飞跃,中国古代第一次实现了上层政治组织的统一。

③分封制促进了民族的融合与文化的交流。一方面,被分封子弟及其率领的技工等与封地的土著族群相互通婚,构成一个多元的社会,促进了民族融合;另一方面,周朝的很多思想文化在分封制的影响下被传播到各地,偏远诸侯国逐步接受了中原文化,一些大诸侯国不断向周围的少数民族用兵,兼并其土地,进行了文化渗透。

(2)消极方面

通过分封建立起来的是一个用宗法血缘关系维系的政治军事同盟,各诸侯国保持了相对的独立性,具有较强的离心力,王室实力一旦削弱,就必然形成诸侯割据局面,危及统一和安定。

2.分封制对后世社会的影响

(1)分封制影响着后世皇权专制和皇权至尊的皇族分封体制。

(2)分封制下,中央对地方的政治控制逐渐形成一种文化纽带,加强了各地的文化交流,促进了人们的心理认同,从而进一步推动了统一的多民族国家的形成与发展。

(3)分封制使中华文化在整体传统文化格局下形成了各具特色的区域文化。如我国各省份的简称有些就来源于分封制下的封国名称:山西简称“晋”,山东简称“鲁”等。

(4)分封制对中国的风俗文化影响深远。如中国的很多姓氏来源于古代的封国或封地名称,如姓氏中的齐、鲁、赵等;战国时秦国与晋国曾联姻,后世就以两家联姻称为“秦晋之好”。

考点二 血缘维系的宗法制

1.宗法制与宗法观念

(1)宗法观念

指由宗法制派生出来的宗族(家族)观念,以“尊祖、敬宗”“别子为祖,继别为宗”为主要内容,强调“忠孝”及“亲亲尊尊,男女有别”的社会心理与人际关系。

(2)宗法制与宗法观念的区别与联系

宗法观念是由宗法制度派生的,是宗法制度在意识形态方面的反映,但其也有相对独立性,即在宗法制度瓦解后,宗法观念并没有消亡,而是一直延续下来。

(一)历史概念——“宗法制”与“家国同构”

2.家国同构

所谓“家国同构”,是指家庭、家族和国家在组织结构方面具有共同性,均以血亲—宗法关系来统领,存在着严格的父权家长制。父为“家君”,君为“国父”,君父同伦,家国同构,宗法制度因而渗透于社会整体,甚至掩盖了阶级和等级关系。

(二)史料探史——了解宗法制的特点

[探究] 史料涉及的核心问题是什么?根据史料,分析狄仁杰反对“立三思”而拥护“庐陵王”的主要依据是什么。

史料 后(武则天)欲以武三思为太子……二人(狄仁杰与王方庆)同辞对曰:“……姑侄与母子孰亲?陛下立庐陵王(武则天儿子李显),则千秋万岁后常享宗庙;立三思,庙不袝(新死者附祭于先祖)姑。”后感悟,即日遣徐彦伯迎庐陵王于房州。王至,后匿王帐中,召见仁杰语庐陵事。仁杰敷请切至,涕下不能止。后乃使王出,曰:“还尔太子!”

——摘编自《新唐书·狄仁杰传》

答案:核心问题:最高统治权的继承问题。

主要依据:中国古代宗法观念浓厚,武则天与武三思是姑侄关系,并非母子关系。按照宗法制度,应立庐陵王李显为太子。

[解读] 史料以武则天立太子一事为例,说明了宗法制对后世的历史影响。狄仁杰与王方庆劝谏武则天,暗示其血缘关系的亲疏远近以及传位于李显的重要性。最后武则天决定立李显为太子,从而说明宗法制在唐代仍然有着深刻的影响

[系统认知]

1.宗法制的特点及实质

(1)特点

①宗法制是区分嫡庶、亲疏,在家族内部确立地位、财产继承权的制度,核心是嫡长子继承制,本质是家族制度的政治化。宗法制是影响古代中国社会与家庭结构的重要因素。宗法制崩溃后,嫡长子继承制和王位世袭制长期延续,而其得以长期延续的主要原因是小农经济生产方式的延续。

②宗法制度下,统治和束缚人民的有政权、神权、夫权和族权。族权是从父系社会家长制演变而来的,是政权的补充。宗法制人为划分远近尊卑,个体自主意识和平等权利受到约束,与现代平等和法治意识相违背。

(2)实质:宗法制是中国早期政治制度体系的核心,由原始社会的父系家长制直接演变而来,将宗族组织和国家组织融为一体,是周朝统治者维护奴隶社会政治秩序的基础。

2.宗法制度的瓦解

(1)小宗上升发展,大宗沉沦下降。这主要表现在两个方面:一是王室内部,周幽王废储君嫡长子而改立庶子,导致西周灭亡;东周王室的继承之争,造成王室尊严扫地,天子地位低落;各国兼并激烈。二是诸侯国内部,大夫专政,互相兼并;贵族没落,平民崛起。

(2)人才的流动方式。春秋战国时期,为图强争霸的需要,各诸侯国尚贤思想流行,传统的世卿世禄制被打破,出现许多布衣卿相,如管仲、苏秦、吕不韦等。各国盛行养士之风,用人唯才,打破了宗法血缘限制。

(3)中央集权政治体制流行,有计划打压奴隶贵族(如楚国吴起、秦国商鞅等)、以定额的俸禄代替土地分封,分封阶层向编户齐民转变等,都在客观上起到了瓦解宗法制的作用。

(三)追根溯源——中国古代“家天下”观念的由来

(1)中国古代“家天下”的观念由来已久,“天下为家”可以追溯到夏朝,与之相对的是“公天下”的原始社会。

(2)西周实行宗法、分封制,使“家天下”有了制度上的保障。

(3)春秋战国以后,宗法分封制崩溃,儒家高举“仁政”的大旗,将“家天下”作为君主实行“仁政”的重要内容,士大夫以“修身、齐家、治国、平天下”作为个人修养的最高境界,家国同构,视国为家,“家天下”的观念对中国古代社会的影响非常深远。

(四)文物证史——宗法分封制的瓦解

[解读] 周礼规定国家举行祭祀大典或葬礼时只有周天子可以享有最高礼仪。铜鼎位居礼器首位,尊卑序列尤为严格,“天子九鼎”“诸侯七鼎”“大夫五鼎”“士三鼎”。从考古遗址出土的文物来看,春秋初期郑庄公逾越周礼,公然使用九鼎,表明天子的权威不复存在,宗法分封制遭到破坏。

(五)家国情怀——以血缘关系为纽带的“家国同构”

(1)在早期政治制度中的体现:分封制从政治结构方面建立了贵族等级秩序,促进了民族融合与文化交流,强化了国家整体观念。宗法观念在一定程度上有利于增强中华民族的凝聚力;有利于团结广大海外侨胞,实现和巩固国家统一。礼乐制度是西周文化的精髓,是维护宗法制和分封制的工具,有利于社会和谐与安定,是调节社会关系的准则,对价值观的传播、民族文化的交流和文化认同起到促进作用。

(2)评价

①由于在古代中国经济中一直是小农经济占主导地位,所以与这种生产方式相联系的家族制度深深根植于数千年中国社会结构之中,家庭结构扩大至国家结构。

②家庭观念在中国传统文化中有着重要地位。“家庭—家族—国家”,这种“家国同构”的社会政治模式是儒家文化赖以存在的社会渊源,古人“修身、齐家、治国、平天下”的个人理想,反映了“家”与“国”之间这种同质联系。

(六)纵引横联——夏商周三代文明传承的表现

文字沿革 甲骨文、青铜铭文等逐渐演化为今天的汉字,成为记载和传承中华文明的重要载体,是三代文明对后世的突出贡献

宗法观念 分封思想在封建社会时有出现;宗法思想影响至今,对民族的延续起到积极作用

政治制度 专制主义中央集权制度在三代萌芽,影响整个封建社会;郡县制影响至今

民族观念 三代萌生的民族观念,使中华民族存在至今,成为世界上唯一文明没有间断的民族

传统文化 儒家思想产生并发展,吸收其他学派思想,最终成为中华传统文化的主流

随堂训练

1.[2022·浙江卷,1]谈及个人的政治抱负和所心仪的时代,孔子说:“周监于二代,郁郁乎文哉!吾从周。”下列项中,与孔子“从周”相关的是( )

A.“封建亲戚,以蕃屏周”

B.“海内为郡县,法令由一统”

C.“罢黜百家,独尊儒术”

D.“上品无寒门,下品无世族”

答案:A

解析:“从周”指孔子推崇周代的礼制,维护有序的等级秩序,“封建亲戚,以蕃屏周”是周代的分封制,维护了等级秩序,故选A项;“海内为郡县,法令由一统”指秦朝实现大一统,地方实施郡县制,排除B项;“罢黜百家,独尊儒术”是西汉董仲舒的主张,儒学地位上升,适应了汉武帝加强中央集权的需要,排除C项;“上品无寒门,下品无世族”指魏晋时期的九品中正制,排除D项。

2.[2021·湖北卷]“爵”通常被认为是饮酒器,也是饮酒礼上尊卑关系的象征,进而被用来代表品位序列。大约从西周到春秋,“五等爵”制渐趋成熟。这反映了( )

A.冶炼技术的提高 B.铸造工艺的完善

C.等级制度的发展 D.宗法体系的崩溃

解析:根据材料并结合所学可知,饮酒器“爵”是饮酒礼上尊卑关系的象征,被用来代表品位序列,是统治阶级身份地位的象征,是等级制度的一种体现。从西周到春秋,“五等爵”制渐趋成熟,反映了等级制度的发展,C项正确;材料未涉及冶炼技术,排除A项;材料与铸造工艺无关,排除B项;宗法体系强调的是王族贵族按血缘关系分配国家权力,材料无法反映“宗法体系的崩溃”,排除D项。故选C项。

3.[2021·浙江卷]翻检西周史,周王朝的最高首领称“王”,周王发表诰命时用“王曰”,或“王若曰”。周王又称“天子”,被视为天之元子,受天之命以君临人间。这反映出西周政治制度的特点是( )

A.神权与王权的结合

B.嫡庶子孙为天下大宗

C.“天下为公”

D.“郡”“国”并行

答案:A

解析:周王发表诰命时用“王曰”,周王又称“天子”,受天之命以君临人间。这反映出西周神权与王权相结合的特点,故A项正确;西周嫡长子孙为天下大宗,故B项错误;“天下为公”指的是禅让制,故C项错误;“郡”“国”并行是在汉初,故D项错误。

4.[2021·广东卷]今河南平顶山应国墓地、陕西长安张家坡及普渡村墓地等处出土了一批具有长江中下游风格的西周青铜器。这说明西周时期( )

A.中原文化向周边传播

B.各诸侯国维护周礼

C.宗法制度分崩离析

D.南北文化相互交流

答案:D

解析:根据材料河南、陕西出土长江中下游风格的西周青铜器,结合史实河南、陕西属于黄河流域,属于北方,北方发现南方风格的青铜器,可知南北文化相互交流,故D项正确;材料的内容是中原受到南方的影响,故A项错误;材料与各诸侯国维护周礼无关,故B项错误;材料与宗法制度无关,故C项错误。

5.[2021·浙江卷]周王将子弟、功臣和臣服的先代贵族分封于各地,“制其畿疆而沟封之”,封国成为王朝的屏障。对此制度解读正确的是( )

A.周王实现了权力的高度集中

B.诸侯在封国享有世袭统治权

C.血缘关系是分封的唯一依据

D.维持了周朝四百余年的统治

答案:B

解析:结合所学知识可知,在分封制下,诸侯在封国享有世袭统治权,并拥有建立武装、征派赋役等权力,B项正确;西周尚未实现权力的高度集中,A项排除;分封制的对象主要分为王族、功臣和先代贵族,因此C项错误;周朝存在时间是前1046年~前256年,D项排除。故选B项。

第1讲 中国早期政治制度的特点

理知识体系

背史论术语

(1)中国古代早期政治制度的突出特点是家国同构,其本质就是家、家族、国家在结构上的同一性,家族是家庭的扩大,国家则是家庭的延伸。

(2)分封制和宗法制的实行,适应了西周时期统治的需要,维护了西周政治的稳定,在历史上具有一定的积极意义。

(3)王位世袭制、等级森严的分封制以及血缘关系所维系的宗法制,构成了我国古代早期政治制度的主要内容。

(4)中国早期政治制度的特点:神权与王权相结合,以血缘关系为纽带形成国家政治结构,最高执政集团尚未实现权力的高度集中。

自主学习

互动课堂

随堂训练

自主学习

一、夏商政治形式

1.夏朝政治形式:启继承禹的地位后,政治权力由“传贤”演化为“传子”,“________”的制度由此开始,宗族关系从此成为基本的政治关系。

2.商朝政治制度:商代贵族以血缘关系为纽带,实行宗法制;神权与王权相结合。

[易错辨析] “兄终弟及”与“嫡长子继承制”

“兄终弟及”的王位继承方式,主要实行于夏朝、商朝,“嫡长子继承制”确立后,这一惯例基本结束。宋元出现过这种做法的回潮。“兄终弟及”的继承方式缺乏硬性的纽带,容易导致权力的纷争。“嫡长子继承制”根据“嫡”“长”这些先赋的条件,把王位继承资格最大限度地限制在一个人身上,确立起较明确的标准,减少了诸子争立、骨肉相残的局面。

家天下

二、西周的政治制度

1.分封制——权力分配制度

(1)目的:巩固西周的统治。

(2)内容

①对象:周王将子弟和功臣分封于各地做诸侯。

②权力:诸侯在封国内享有________统治权。

③义务:诸侯对周天子定期朝贡并提供军赋和力役。

世袭

(3)影响

①积极:加强了周天子对地方的统治,扩大了统治区域;通过层层分封,形成了贵族统治阶层内部森严的等级:天子—诸侯—卿大夫—士,周天子确立了天下共主的地位。

②消极:后来随着实力的变化,诸侯国之间出现强国兼并弱国的形势,周天子的权威逐渐削弱。

(4)分封制的瓦解

①原因:经济上:生产力发展,井田制瓦解;政治上:诸侯国强大,王室衰微。

②表现:田氏代齐;周郑交质;楚王问鼎。

春秋战国时期,形成诸侯混战、割据争霸的局面,分封制逐渐崩溃。春秋时期,楚王问鼎是对分封制的公然挑战。

③演变:战国时期商鞅变法“废分封,行县制”,秦朝废除分封制,在全国范围推行郡县制。

[图解历史] 分封制的演变及影响

2.宗法制——权力继承制度

(1)含义:按照血缘宗族关系分配政治权力,维护政治联系。

(2)内容

①周天子以________世代继承最高执政权力,为天下的大宗,也是政治上的最高领袖。

②其余诸子分封为______,诸侯对天子为小宗,在本国是大宗,由嫡长子继承其地位。

③从卿大夫到士,形成同样的大宗与小宗的关系。

(3)特点:嫡长子继承,等级森严,强调血缘关系。

(4)影响

①在广大范围内对中国社会结构产生了重大影响。

②保证了各级贵族在政治上的垄断地位和特权,有利于统治集团内部的稳定和团结;有利于凝聚宗族,防止内部纷争,强化王权。

嫡长子

诸侯

[教材补缺] 西周乡遂制度

乡遂是西周时期的地方基层社会组织。乡是“国人”居住之地,遂为“野人”居住之所。“乡遂”制度也就是“国”和“野”对立的制度。西周、春秋时期,周王和诸侯都城及四郊以内的地区,称“国”,“国”中之人称“国人”;四郊以外的地区称“野”,“野”的居住者称“野人”,或称“庶人”“鄙人”。“国”的范围指国都及其近郊,划分为若干“乡”进行管理,“乡”以下分为州、党、族、闾、比。“遂”的范围指边远农村地区,分别设邻长、里胥、赞师、鄙正、县长和遂大夫进行管理。春秋中期以后,这一制度逐渐废弃。

3.西周的礼乐制——权力认同、天下归心

概念 “礼”是维护____等级秩序的典章制度和礼仪规定。“乐”是配合“礼”进行维护等级差别的乐舞

内容 礼乐制度要求不同等级都安于名分,遵守礼制,不得僭越

目的 巩固贵族的身份地位,协调统治阶级内部矛盾,解决权力认同问题,即天下归心

实质 维护分封制与宗法制的工具

影响 维护了西周政治稳定,保证了西周社会的和谐,对后世产生了深远影响

瓦解 春秋后期,出现了“礼崩乐坏”的局面

贵族

[归纳总结] 分封制、宗法制、礼乐制的内涵

权力分配:分封制——政治生活等级化——天下归周

权力继承:宗法制——家族生活政治化——天下归宗

权力认同:礼乐制——等级观念生活化——天下归心

互动课堂

考点一 等级森严的分封制

(一)历史概念——“贵族政治”与“封建”

1.贵族政治

夏、商、西周时期,国家政权由世袭贵族的代表人物掌握,他们依靠血缘和出身世代享有世袭的特权。这就是历史上的世卿世禄制度,这一时期的政治被称为“贵族政治”。

2.“封建”的不同含义

(1)西周的“封建”不同于“封建社会”的“封建”,它是相对于郡县制而言的,意指分封人民、土地给诸侯,建立国家。

(2)马克思主义学说中的“封建制度”是以生产方式划分的,是一种社会形态。

(二)史料探史——实行分封制的必要性

史料 武王克商后,开始分封诸侯。

孟子说 周公灭五十国

《逸周书·世俘解》说 自武王以后,周共灭九十九国,降服六百五十二国

《中国通史》说 周公杀武庚,灭东方十七国,才实行大封建

[探究] 根据“周初灭小国,实行分封”的历史叙述,能得出什么历史结论?

[解读] 由孟子“灭五十国”和《逸周书·世俘解》“灭九十九国”“降服六百五十二国”,可知周灭商后,对于广大新附地区进行有效统治,在当时是一个重大课题;《中国通史》“周公杀武庚”,反映了西周面临政局不稳的问题。

答案:反映了西周实行分封目的有三:一是“建立藩屏,护卫王室”;二是“稳定政局,镇抚各族”;三是“抵御外侮,巩固边防”。

[系统认知]

实行分封制的必要性

(1)周灭商后,其人口和军力无法控制全国的广阔区域,所以需要诸侯国来镇守。

(2)当时还没有发生较大规模的民族融合,各个地区差异较大,需要通过分封来促进各地区对周文化的认同。

(三)读图明史——西周分封制的特点有哪些?

答案:

(1)血缘标准及分封主体:同姓亲族是分封主体,在富庶地区或战略要地大都是姬姓贵族,在偏远和贫瘠地区往往都是异姓贵族。

(2)对异姓诸侯既拉拢又防范的态势,比如对殷商后代封国宋国的“半包围”之势。

(3)同姓不婚:通过婚姻加强与异姓贵族的联系,以固结权势,并维护宗族内的伦常关系。

(4)当时黄河流域是政治、经济中心。

[系统认知]

分封制的特点

分封对象 分封对象多元化,但以同姓亲族为主体

分布地区 主要集中在黄河中下游地区

纵向联系 明确周天子权力和诸侯义务,形成严格的等级序列,加强了中央与地方的纵向联系

横向联系 以血缘关系为纽带分配国家政治权力,加强了诸侯国之间的横向联系

(四)史料探史——西周分封制的影响

史料 西周王朝建立后,历经周公、成王、康王三世的经略,国体一改商王朝时异姓国族林立而臣服于商的运作模式①,逐渐建立起一个“普天之下,莫非王土,率土之滨,莫非王臣”的华夏国家②……是中国古代国家发展史上具有划时代意义的变革③,主要是在上层统治者的宏观政治决策下④,分封同姓、异姓诸侯来巩固国土,建立起一个大小相系、上下藩屏的全国统治网络⑤,进而演变成一种……带有“华夏”性质的地域性社会政治实体⑥。……总体来看,周天子虽表面上为天下共主,但实际上控制力有限,各诸侯国实际上都是有很大独立性的政治实体⑦。

——摘编自杨宁一《历史学习新视野新知识》

[探究] 根据史料分析分封制的影响。

答案:

积极作用:形成周王天下共主的地位,统治效果加强;推动民族融合。

消极作用:诸侯国有一定的独立性,随着血缘关系的疏远,导致西周后期诸侯割据。

(2)答题用什么——针对筛选信息

题目中问的是分封制的影响,应结合所获取的信息④⑤⑥从积极影响方面分析,即形成周王天下共主的地位,统治效果加强,推动民族融合。结合⑦从消极方面分析,即诸侯国有一定的独立性,随着血缘关系的疏远,导致西周后期诸侯割据。

① 商朝实行内外服制度

② 分封制下周王天下共主,显示出统一性

③ 分封制具有重要的历史意义

④ “宏观政治决策”说明分封制有一定的集权性

⑤ 分封制有利于西周统治秩序的稳定

⑥ 分封制在民族融合方面起了一定作用

⑦ 西周在国家结构上具有分散性,对后期政治统治产生消极影响

[解读] (1)史料中有什么——全面获取信息

[系统认知]

1.分封制对西周统治的影响

(1)积极方面

①分封制改变了商朝内外服制度下王畿内外松散的联盟关系,确立了严格的君臣关系,由之前的诸侯承认天子转变为天子分封诸侯,由不同家族对天下的统治变为同一家族对天下的统治。通过分封制,周王确立了“天下共主”的地位,加强了对地方的统治,开发了边远地区,形成众星捧月般的政治格局,加强了统治。

②分封的过程使地方的权力来源于中央(周王室),分封的结果是形成了新的统治网络,商的方国被周的封国代替。中央对地方的控制实现了历史性飞跃,中国古代第一次实现了上层政治组织的统一。

③分封制促进了民族的融合与文化的交流。一方面,被分封子弟及其率领的技工等与封地的土著族群相互通婚,构成一个多元的社会,促进了民族融合;另一方面,周朝的很多思想文化在分封制的影响下被传播到各地,偏远诸侯国逐步接受了中原文化,一些大诸侯国不断向周围的少数民族用兵,兼并其土地,进行了文化渗透。

(2)消极方面

通过分封建立起来的是一个用宗法血缘关系维系的政治军事同盟,各诸侯国保持了相对的独立性,具有较强的离心力,王室实力一旦削弱,就必然形成诸侯割据局面,危及统一和安定。

2.分封制对后世社会的影响

(1)分封制影响着后世皇权专制和皇权至尊的皇族分封体制。

(2)分封制下,中央对地方的政治控制逐渐形成一种文化纽带,加强了各地的文化交流,促进了人们的心理认同,从而进一步推动了统一的多民族国家的形成与发展。

(3)分封制使中华文化在整体传统文化格局下形成了各具特色的区域文化。如我国各省份的简称有些就来源于分封制下的封国名称:山西简称“晋”,山东简称“鲁”等。

(4)分封制对中国的风俗文化影响深远。如中国的很多姓氏来源于古代的封国或封地名称,如姓氏中的齐、鲁、赵等;战国时秦国与晋国曾联姻,后世就以两家联姻称为“秦晋之好”。

考点二 血缘维系的宗法制

1.宗法制与宗法观念

(1)宗法观念

指由宗法制派生出来的宗族(家族)观念,以“尊祖、敬宗”“别子为祖,继别为宗”为主要内容,强调“忠孝”及“亲亲尊尊,男女有别”的社会心理与人际关系。

(2)宗法制与宗法观念的区别与联系

宗法观念是由宗法制度派生的,是宗法制度在意识形态方面的反映,但其也有相对独立性,即在宗法制度瓦解后,宗法观念并没有消亡,而是一直延续下来。

(一)历史概念——“宗法制”与“家国同构”

2.家国同构

所谓“家国同构”,是指家庭、家族和国家在组织结构方面具有共同性,均以血亲—宗法关系来统领,存在着严格的父权家长制。父为“家君”,君为“国父”,君父同伦,家国同构,宗法制度因而渗透于社会整体,甚至掩盖了阶级和等级关系。

(二)史料探史——了解宗法制的特点

[探究] 史料涉及的核心问题是什么?根据史料,分析狄仁杰反对“立三思”而拥护“庐陵王”的主要依据是什么。

史料 后(武则天)欲以武三思为太子……二人(狄仁杰与王方庆)同辞对曰:“……姑侄与母子孰亲?陛下立庐陵王(武则天儿子李显),则千秋万岁后常享宗庙;立三思,庙不袝(新死者附祭于先祖)姑。”后感悟,即日遣徐彦伯迎庐陵王于房州。王至,后匿王帐中,召见仁杰语庐陵事。仁杰敷请切至,涕下不能止。后乃使王出,曰:“还尔太子!”

——摘编自《新唐书·狄仁杰传》

答案:核心问题:最高统治权的继承问题。

主要依据:中国古代宗法观念浓厚,武则天与武三思是姑侄关系,并非母子关系。按照宗法制度,应立庐陵王李显为太子。

[解读] 史料以武则天立太子一事为例,说明了宗法制对后世的历史影响。狄仁杰与王方庆劝谏武则天,暗示其血缘关系的亲疏远近以及传位于李显的重要性。最后武则天决定立李显为太子,从而说明宗法制在唐代仍然有着深刻的影响

[系统认知]

1.宗法制的特点及实质

(1)特点

①宗法制是区分嫡庶、亲疏,在家族内部确立地位、财产继承权的制度,核心是嫡长子继承制,本质是家族制度的政治化。宗法制是影响古代中国社会与家庭结构的重要因素。宗法制崩溃后,嫡长子继承制和王位世袭制长期延续,而其得以长期延续的主要原因是小农经济生产方式的延续。

②宗法制度下,统治和束缚人民的有政权、神权、夫权和族权。族权是从父系社会家长制演变而来的,是政权的补充。宗法制人为划分远近尊卑,个体自主意识和平等权利受到约束,与现代平等和法治意识相违背。

(2)实质:宗法制是中国早期政治制度体系的核心,由原始社会的父系家长制直接演变而来,将宗族组织和国家组织融为一体,是周朝统治者维护奴隶社会政治秩序的基础。

2.宗法制度的瓦解

(1)小宗上升发展,大宗沉沦下降。这主要表现在两个方面:一是王室内部,周幽王废储君嫡长子而改立庶子,导致西周灭亡;东周王室的继承之争,造成王室尊严扫地,天子地位低落;各国兼并激烈。二是诸侯国内部,大夫专政,互相兼并;贵族没落,平民崛起。

(2)人才的流动方式。春秋战国时期,为图强争霸的需要,各诸侯国尚贤思想流行,传统的世卿世禄制被打破,出现许多布衣卿相,如管仲、苏秦、吕不韦等。各国盛行养士之风,用人唯才,打破了宗法血缘限制。

(3)中央集权政治体制流行,有计划打压奴隶贵族(如楚国吴起、秦国商鞅等)、以定额的俸禄代替土地分封,分封阶层向编户齐民转变等,都在客观上起到了瓦解宗法制的作用。

(三)追根溯源——中国古代“家天下”观念的由来

(1)中国古代“家天下”的观念由来已久,“天下为家”可以追溯到夏朝,与之相对的是“公天下”的原始社会。

(2)西周实行宗法、分封制,使“家天下”有了制度上的保障。

(3)春秋战国以后,宗法分封制崩溃,儒家高举“仁政”的大旗,将“家天下”作为君主实行“仁政”的重要内容,士大夫以“修身、齐家、治国、平天下”作为个人修养的最高境界,家国同构,视国为家,“家天下”的观念对中国古代社会的影响非常深远。

(四)文物证史——宗法分封制的瓦解

[解读] 周礼规定国家举行祭祀大典或葬礼时只有周天子可以享有最高礼仪。铜鼎位居礼器首位,尊卑序列尤为严格,“天子九鼎”“诸侯七鼎”“大夫五鼎”“士三鼎”。从考古遗址出土的文物来看,春秋初期郑庄公逾越周礼,公然使用九鼎,表明天子的权威不复存在,宗法分封制遭到破坏。

(五)家国情怀——以血缘关系为纽带的“家国同构”

(1)在早期政治制度中的体现:分封制从政治结构方面建立了贵族等级秩序,促进了民族融合与文化交流,强化了国家整体观念。宗法观念在一定程度上有利于增强中华民族的凝聚力;有利于团结广大海外侨胞,实现和巩固国家统一。礼乐制度是西周文化的精髓,是维护宗法制和分封制的工具,有利于社会和谐与安定,是调节社会关系的准则,对价值观的传播、民族文化的交流和文化认同起到促进作用。

(2)评价

①由于在古代中国经济中一直是小农经济占主导地位,所以与这种生产方式相联系的家族制度深深根植于数千年中国社会结构之中,家庭结构扩大至国家结构。

②家庭观念在中国传统文化中有着重要地位。“家庭—家族—国家”,这种“家国同构”的社会政治模式是儒家文化赖以存在的社会渊源,古人“修身、齐家、治国、平天下”的个人理想,反映了“家”与“国”之间这种同质联系。

(六)纵引横联——夏商周三代文明传承的表现

文字沿革 甲骨文、青铜铭文等逐渐演化为今天的汉字,成为记载和传承中华文明的重要载体,是三代文明对后世的突出贡献

宗法观念 分封思想在封建社会时有出现;宗法思想影响至今,对民族的延续起到积极作用

政治制度 专制主义中央集权制度在三代萌芽,影响整个封建社会;郡县制影响至今

民族观念 三代萌生的民族观念,使中华民族存在至今,成为世界上唯一文明没有间断的民族

传统文化 儒家思想产生并发展,吸收其他学派思想,最终成为中华传统文化的主流

随堂训练

1.[2022·浙江卷,1]谈及个人的政治抱负和所心仪的时代,孔子说:“周监于二代,郁郁乎文哉!吾从周。”下列项中,与孔子“从周”相关的是( )

A.“封建亲戚,以蕃屏周”

B.“海内为郡县,法令由一统”

C.“罢黜百家,独尊儒术”

D.“上品无寒门,下品无世族”

答案:A

解析:“从周”指孔子推崇周代的礼制,维护有序的等级秩序,“封建亲戚,以蕃屏周”是周代的分封制,维护了等级秩序,故选A项;“海内为郡县,法令由一统”指秦朝实现大一统,地方实施郡县制,排除B项;“罢黜百家,独尊儒术”是西汉董仲舒的主张,儒学地位上升,适应了汉武帝加强中央集权的需要,排除C项;“上品无寒门,下品无世族”指魏晋时期的九品中正制,排除D项。

2.[2021·湖北卷]“爵”通常被认为是饮酒器,也是饮酒礼上尊卑关系的象征,进而被用来代表品位序列。大约从西周到春秋,“五等爵”制渐趋成熟。这反映了( )

A.冶炼技术的提高 B.铸造工艺的完善

C.等级制度的发展 D.宗法体系的崩溃

解析:根据材料并结合所学可知,饮酒器“爵”是饮酒礼上尊卑关系的象征,被用来代表品位序列,是统治阶级身份地位的象征,是等级制度的一种体现。从西周到春秋,“五等爵”制渐趋成熟,反映了等级制度的发展,C项正确;材料未涉及冶炼技术,排除A项;材料与铸造工艺无关,排除B项;宗法体系强调的是王族贵族按血缘关系分配国家权力,材料无法反映“宗法体系的崩溃”,排除D项。故选C项。

3.[2021·浙江卷]翻检西周史,周王朝的最高首领称“王”,周王发表诰命时用“王曰”,或“王若曰”。周王又称“天子”,被视为天之元子,受天之命以君临人间。这反映出西周政治制度的特点是( )

A.神权与王权的结合

B.嫡庶子孙为天下大宗

C.“天下为公”

D.“郡”“国”并行

答案:A

解析:周王发表诰命时用“王曰”,周王又称“天子”,受天之命以君临人间。这反映出西周神权与王权相结合的特点,故A项正确;西周嫡长子孙为天下大宗,故B项错误;“天下为公”指的是禅让制,故C项错误;“郡”“国”并行是在汉初,故D项错误。

4.[2021·广东卷]今河南平顶山应国墓地、陕西长安张家坡及普渡村墓地等处出土了一批具有长江中下游风格的西周青铜器。这说明西周时期( )

A.中原文化向周边传播

B.各诸侯国维护周礼

C.宗法制度分崩离析

D.南北文化相互交流

答案:D

解析:根据材料河南、陕西出土长江中下游风格的西周青铜器,结合史实河南、陕西属于黄河流域,属于北方,北方发现南方风格的青铜器,可知南北文化相互交流,故D项正确;材料的内容是中原受到南方的影响,故A项错误;材料与各诸侯国维护周礼无关,故B项错误;材料与宗法制度无关,故C项错误。

5.[2021·浙江卷]周王将子弟、功臣和臣服的先代贵族分封于各地,“制其畿疆而沟封之”,封国成为王朝的屏障。对此制度解读正确的是( )

A.周王实现了权力的高度集中

B.诸侯在封国享有世袭统治权

C.血缘关系是分封的唯一依据

D.维持了周朝四百余年的统治

答案:B

解析:结合所学知识可知,在分封制下,诸侯在封国享有世袭统治权,并拥有建立武装、征派赋役等权力,B项正确;西周尚未实现权力的高度集中,A项排除;分封制的对象主要分为王族、功臣和先代贵族,因此C项错误;周朝存在时间是前1046年~前256年,D项排除。故选B项。

同课章节目录