第10讲现代中国的外交 课件(共46张PPT)-2023-2024高考历史统编版一轮复习

文档属性

| 名称 | 第10讲现代中国的外交 课件(共46张PPT)-2023-2024高考历史统编版一轮复习 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 573.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-04-07 09:01:28 | ||

图片预览

文档简介

(共46张PPT)

第10讲现代中国的外交

自主学习

互动课堂

随堂训练

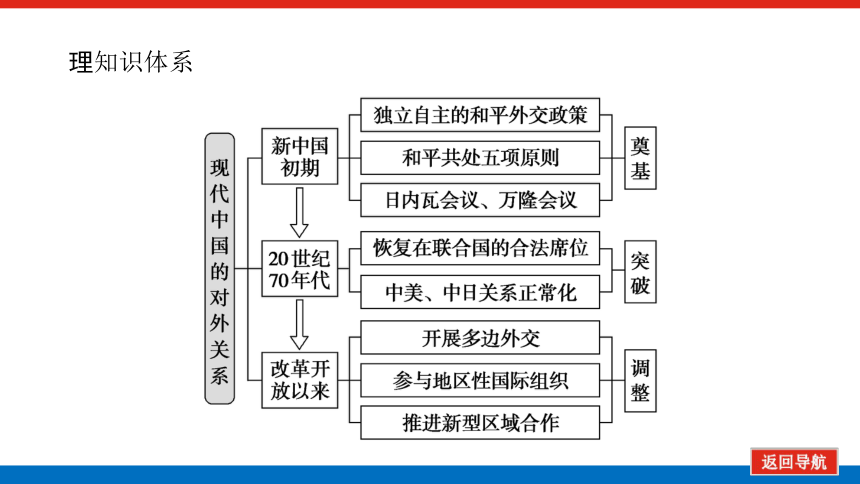

理知识体系

背史论术语

(1)新中国成立初期奉行独立自主的和平外交政策,积极走向世界舞台,取得了一些重要成果。和平共处五项原则超越了意识形态和社会制度的差异,以其包容性和开放性逐渐得到国际社会的广泛认可。“求同存异”方针促进了亚非会议的圆满成功。

(2)20世纪70年代是中国外交出现重大突破的时期,中国恢复在联合国的合法席位、中美关系走向正常化、中日建交,国际上掀起了同中国建交的热潮,打开了中国外交的新局面。

(3)改革开放后,中国政府根据国际形势的特点和国内社会主义现代化建设的需要,对外交政策和国际战略做出重大调整,积极参加联合国和地区性国际组织的外交活动,取得了令人瞩目的外交成就,为维护世界和平与促进人类共同发展作出了重大贡献,并在国际事务中发挥了独特的建设性作用。

自主学习

一、新中国成立初期的外交

1.背景

(1)国际环境:第二次世界大战后形成________和资本主义两大阵营对峙。

(2)国内环境:中华人民共和国成立。

(3)国家利益:中华人民共和国进行政权巩固和建设需要有利的国际环境。

社会主义

2.外交方针

(1)基本方针:奉行________________政策。

(2)基本政策

①“另起炉灶”:新中国不承认国民党政府建立的一切旧的屈辱的外交关系,同各国另行建立新的平等的外交关系。

②“一边倒”:外交上旗帜鲜明地站在_____________一边。

③“打扫干净屋子再请客”:清除帝国主义在中国的残余势力和特权,以巩固新中国的独立和主权。

独立自主的和平外交

社会主义阵营

[知识拓展] “一边倒”的实质及意义

(1)实质:中国人民反对帝国主义的严正立场。它不意味着中国政府放弃独立自主的原则。

(2)意义:“一边倒”解决了国民经济建设所急需的贷款、物资设备和技术,有利于解决国家安全问题和提高中国的国际地位。

3.外交成就

(1)第一年与苏联等17国建交,与苏联签订《____________________》。

(2)提出和平共处五项原则

①提出:1953年,________在会见印度代表团时首次提出。

②内容:互相尊重_______________、互不侵犯、互不________、平等互利、和平共处。

③意义:成为解决国与国之间问题的基本准则,标志着新中国外交政策的成熟。

中苏友好同盟互助条约

周恩来

主权和领土完整

干涉内政

(3)参加日内瓦会议

①概况:1954年,周恩来参加日内瓦会议,推动会议最终达成了《关于恢复印度支那和平的__________》。

②意义:新中国第一次以________参加的重要国际会议,进一步缓和了亚洲和世界的紧张局势。

(4)参加万隆会议

①概况:1955年4月,周恩来在万隆会议上提出“________”的方针,促使会议最终通过了《关于促进世界和平和合作宣言》。

②影响:第一次没有________国家参加的亚非国际会议;形成“________”。

日内瓦协议

大国身份

求同存异

殖民主义

万隆精神

[教材补缺] “两个拳头打人”和“一条线、一大片”的外交战略

(1)20世纪50年代中期到60年代末,中国实施“两个拳头打人”战略。20世纪50年代末60年代初开始,中国转入大规模的社会主义建设;苏联推行大国沙文主义政策,从中国撤回专家,同时在中蒙、中苏边境大量增兵,中苏关系恶化。中国放弃“一边倒”外交战略,提出了团结广大的亚非拉国家,反对美帝国主义、苏联修正主义和各国反动派,推进世界革命的新战略,被称为“两个拳头打人”。

(2)20世纪70年代,中国实施“一条线、一大片”的外交战略。“一条线”即从中国、日本经巴基斯坦、伊朗、土耳其到欧洲再到美国这一条线上的国家联合抗苏,形成国际反霸统一战线。“一大片”指“一条线”周围的国家,其目的是团结“一条线”和“一大片”的所有国家,共同遏制苏联的扩张势头。

二、20世纪70年代外交关系的突破

1.中国恢复在联合国合法席位

(1)原因:国际地位提高;广大发展中国家的支持;美国________的政策逐渐破产。

(2)概况:1971年10月,第26届联合国大会恢复了_______________在联合国的合法席位。

(3)意义

①是中国外交战线上的一个重大胜利,中国国际地位大大提高。

②中国作为联合国安全理事会常任理事国之一,在国际事务中发挥着越来越重要的作用。

孤立中国

中华人民共和国

2.中美关系正常化

(1)背景

①美国:“遏制和孤立”中国政策失败;美苏争霸中处于守势。

②中国:国际地位不断提高,中苏关系破裂,苏联威胁中国安全。

(2)过程

①1971年3月,“________”打开了两国交往的大门。

②1972年,尼克松访华,签订《____________》,两国关系开始走向正常化。

③1978年12月,中美发表建交公报,美国承认________________政府是中国唯一合法政府,台湾是中国的一部分。

④1979年1月1日,中美建交,两国关系实现了________。

乒乓外交

中美联合公报

中华人民共和国

正常化

3.中日邦交正常化

(1)原因:________的缓和直接推动;日本舆论的强烈要求。

(2)概况:1972年9月,________首相访华,双方签署《中日联合声明》。

(3)意义:打开了两国睦邻友好的历史新篇章;推动了亚洲与世界的和平。

中美关系

田中角荣

[教材补缺] “两个中间地带”和“三个世界”

(1)“两个中间地带”:20世纪60年代,美苏为争霸世界开始了新的对抗;西欧国家的联合自强意识和对美国的离心倾向日益明显;中苏关系恶化;非洲民族解放运动迅速发展。在这一背景下,毛泽东提出了“两个中间地带”的论断。一个是“亚洲、非洲和拉丁美洲的广大经济落后的国家”,一个是“以欧洲为代表的帝国主义国家和发达的资本主义国家”。这两个中间地带的国家都反对美国的控制和干涉,反对美苏称霸世界。

(2)“三个世界”:1972年2月,毛泽东在会见赞比亚总统卡翁达时指出:“美国、苏联是第一世界。中间派日本、欧洲、澳大利亚、加拿大是第二世界。”“亚洲除了日本,都是第三世界。整个非洲都是第三世界,拉丁美洲也是第三世界。”至此,毛泽东正式提出了“三个世界”划分的理论。

[易错辨析] 中美关系的缓和不是中日关系正常化的根本原因

中美关系的缓和是中日关系正常化的关键因素之一,中日关系正常化符合中日双方的国家利益,这才是根本原因。

三、新时期的外交政策与成就

1.政策调整

(1)1985年,邓小平提出和平与发展是当代世界两大主题的重要论断,强调要坚持反对__________。

(2)独立自主的和平外交政策在改革开放时期的具体表现是________。

(3)实行对外开放,坚持__________________。

霸权主义

不结盟

和平共处五项原则

2.外交成就

(1)以联合国为中心的________:2000年,江泽民出席联合国千年首脑会议。

(2)积极参加亚太经合组织活动:2001年10月,举办亚太经济合作组织第九次领导人非正式会议,促进了亚太经济合作。

(3)建立上海合作组织:2001年,上海合作组织成立,丰富了以__________为核心的新型国家关系。

(4)中共十八大以来,中国推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢为核心的新型国际关系。

多边外交

结伴而不结盟

[知识拓展] 中国与人类命运共同体

进入新时代,中国积极发展全球伙伴关系,推动构建人类命运共同体,中国秉持共商共建共享的全球治理观,积极参与全球治理体系的改革和建设。

[图解历史] 新中国三次建交高潮

互动课堂

考点 新中国初期外交关系的特点

(一)历史概念——“一边倒”“‘求同存异’方针”“不结盟政策”“多边外交”

1.“一边倒”

(1)“一边倒”的外交方针并不是放弃独立自主的原则,不是指依附于苏联,而是指坚定地站在社会主义阵营一边。

(2)新中国成立初期,“一边倒”的外交方针和奉行独立自主的外交政策并不矛盾,因为它的最终目的是捍卫新中国的独立和主权,并不是盲目地顺从苏联而不维护我国的国家利益。

2.“求同存异”方针

(1)同:中国和亚非国家都曾遭受殖民统治;都面临反对新老殖民主义、发展民族经济的任务;都要求加强团结合作,维护世界和平,反对侵略战争。

(2)异:中国和亚非一些国家社会制度不同,意识形态不同。

(3)“求同存异”就是要超越社会制度、意识形态的差异,为了共同的利益加强团结和合作。

3.不结盟政策

从20世纪80年代起,中国独立自主的外交政策的具体表现为“不结盟”。“不结盟”是指不同任何大国或国家集团结盟,也不支持它们一方反对另一方;对所有国际事务都从中国人民的根本利益出发,根据事情本身的是非曲直,独立自主地决定自己的态度和政策。

4.多边外交

多边外交是指三个以上的国际关系行为体在常设的或特别的全球性或地区性的国际组织、国际会议中的互动。与多边外交相对立的概念是“双边外交”。多边外交是一种与双边外交相互补充的外交战略。

(二)史料探史——新中国成立初期的外交政策及成就

史料一 1949年上半年,毛泽东先后提出了“另起炉灶”“打扫干净屋子再请客”和“一边倒”三条外交方针①。这是根据中国的历史和现实以及当时的国际环境作出的重大决策②。

——摘编自中共中央党史研究室《中国共产党历史》

史料二 世界各国不分大小强弱,不论其社会制度如何,是可以和平共处的③。各国人民的民族独立和自主权利是必须得到尊重的④。

——摘编自《中华人民共和国对外关系文件集》

[探究] 结合史料一、二,为什么说和平共处五项原则标志着我国外交政策的成熟?

答案:它突破了“三大外交方针”中意识形态和社会制度的束缚,具有包容性和开放性,标志着新中国外交政策的成熟。

[解读] (1)史料中有什么——全面获取信息

(2)答题用什么——针对筛选信息

结合②③所获取的信息从当时的国际环境以及外交理念上分析原因所在。

① 反映了新中国成立初期的外交方针

② 说明了新中国成立初期外交方针提出的依据

③ 突出表明我国外交淡化了意识形态,尊重不同社会制度,以国家利益为重

④ 我国奉行独立自主的和平外交方针

[系统认知]

1.中华人民共和国成立初期外交的特点

(1)平等性:新中国的外交政策均建立在独立自主的和平外交方针的基础上,体现了新中国主张在平等的基础上发展外交关系。

(2)革命性:中华人民共和国成立初期确立的三大政策体现了与帝国主义针锋相对的斗争,表现出一种强烈的革命性。

(3)结盟性:“一边倒”与苏联等国结盟,是新中国独立自主和平外交政策的一大特点。

(4)过渡性:其形成过程是从革命型外交向国家型外交过渡的过程,如和平共处五项原则的提出,就逐渐摆脱了国家制度和意识形态的束缚,是新中国外交政策成熟的标志。

2.对“一边倒”政策的分析

(1)原因分析:战后美苏“冷战”,两大阵营对峙格局形成,新中国政权的建立与苏联的支持密不可分,苏联为其全球战略,必然要求新中国在外交政策上与其保持一致性。新中国建立之初,贫穷落后,政权还不十分巩固,需要苏联的继续扶持。以美国为首的西方阵营长期支持国民党政权,再加上双方意识形态的冲突,彼此对立敌视状态难以一时改变。因此,当时的中国只能“选边站”,除了“一边倒”,中国没有其他选择余地。

(2)政策理解:“一边倒”指总方向上倒向苏联和社会主义阵营一边,与以美国为首的西方阵营对抗,主要同社会主义国家建交。但这并不是绝对的,除社会主义国家外,新中国也和一些非社会主义的新兴民族独立国家或欧洲传统中立国建交,这与苏联支持国际民族独立运动的方针并不矛盾。同时,西方资本主义阵营中的某些国家,如英国等也因为国家利益,承认新中国,但新中国政府还没有超越苏联的底线,与其正式建交。

3.和平共处五项原则的特征

包容性 和平共处五项原则既适用于社会制度相同的国家,也适用于社会制度不同的国家;既适用于发展中国家,也适用于发达国家;既适用于国家间的政治关系,也适用于国家间的经济关系

开放性 和平共处五项原则是和平的原则,也是发展的原则,在不同历史时期它能容纳不同的时代内容,其内涵随着时代的发展而不断得到充实和丰富

平等性 强调所有国家不论大小、强弱,都应当平等互利、和平共处,体现了国家关系应遵循的基本原则

创新性 和平共处五项原则的提出和运用,被誉为国际关系史上的伟大创举

科学性 和平共处五项原则是一个相辅相成、不可分割的有机整体。互相尊重主权和领土完整是和平共处五项原则的基础;互不侵犯、互不干涉内政是各国和平共处的保证;平等互利、和平共处是和平共处五项原则的目标

(三)读图明史——新中国重返联合国的必然性

[解读] 新中国恢复在联合国合法席位的根本原因是中国综合国力不断增强,国际地位不断提高。直接原因是第三世界国家在第26届联大上支持中国。

(四)史料探史——中美关系从对抗走向正常化

史料一 1969年1月,共和党人尼克松就任美国总统。当时正值美国面临着二战结束以来最为严峻的形势①。越南战争的沉重负担,国内政治、经济以及社会危机的加深,使美国在同苏联的争霸中,日益处于不利的地位②……1971年6月,尼克松又在堪萨斯的一次讲话中提出,今天世界上有“五个力量中心”(美国、苏联、西欧、中国和日本)的看法③。为了适应这种新的形势,并改善美国在同苏联争霸中的不利处境,尼克松决定要在中国“为自己找个可以依靠的有利地位”④。

——摘编自方连庆《战后国际关系史》

史料二 1972年2月,尼克松访华,跨出了改善中美关系的第一步⑤。2月28日,中美双方在上海发表了《联合公报》,这是中美关系的一个重要转折点,标志着中美两国关系进入了一个新时期,这对世界形势的发展产生了深远的影响⑥。此后,双方的贸易、科技和文化往来逐渐增多。与此同时,为进一步促进两国关系的正常化,中美双方政府官员也在不断进行接触⑦。

——摘编自谢益显《中国外交史》

[探究] (1)据史料一,概括“尼克松决定要在中国‘为自己找个可以依靠的有利地位’”的原因。

(2)据史料二并结合所学知识,指出中美关系走向正常化的关键问题是什么。怎样理解《联合公报》的发表是中美关系的一个重要转折点?

越南战争的沉重负担;国内危机加深;美苏争霸中美国处于守势;世界向多极化趋势发展;中国的国际地位提高。

关键问题:台湾问题。

理解:中美两国结束长期敌对状态;两国关系开始走向正常化;美国承认台湾是中国领土的一部分;两国官方与民间往来逐渐增多。

[解读] (1)史料中有什么——全面获取信息

(2)答题用什么——针对筛选信息

结合②③所获取的信息从当时的国际时局分析尼克松外交战略转移的原因。结合⑦所获取的信息以及《联合公报》的内容去理解“转折点”的含义。

① 反映了尼克松上台后的政治局势

② 反映出美国自身所面临的严峻形势

③ 表明尼克松认识到中国在国际舞台上的重要性

④ 尼克松谋求改善中美关系

⑤ 尼克松访华,中美关系开始正常化

⑥ 中美关系进入新时期

⑦ 表明了中美关系正常化对两国的影响

[系统认知]

中美关系正常化对中国的影响

外交 环境 中美关系的改善是20世纪70年代震惊世界的大事,追随美国的西方国家纷纷与中国改善外交关系,掀起与中国建交的高潮,美国围堵中国的联盟彻底崩溃。苏联也开始检讨对华政策,中国的外交环境得到很大的改善

经济 建设 中美建交后,中国实行对外开放的政策,引进西方的先进生产技术和管理经验,积极发展与西方国家的贸易,为中国国民经济的高速发展提供了强大动力

祖国 统一 中美建交后,美国从台湾撤军,断绝与台湾的外交关系。外国势力从台湾的撤退为祖国的和平统一创造了条件,20世纪80年代后,中国逐渐提出了“一国两制”的和平统一方针,为祖国的和平统一创造了条件

教育 生活 随着中美关系的改善,中国留学的目的地逐渐从苏联转向美国,促进了中美文化交流,中国人的生活日益受到美国的影响

(五)读图明史——新时期外交高潮出现的原因

[解读] 新中国成立初期,主要与社会主义阵营国家建交。

1956~1965年,万隆会议后,主要与亚非民族独立国家建交。

1972年,中美关系开始走向正常化,一些西方资本主义国家先后与中国建交。

1992年,外交高潮的出现,与两极格局结束密切相关。

(六)归纳总结——新时期中国外交的特点

(1)中国始终坚持独立自主的原则,不屈从于任何外来压力,不同任何大国或国家集团结盟。

(2)中国反对霸权主义,维护世界和平。不诉诸武力,不干涉他国内政,反对把自己的社会制度和意识形态强加于人。

(3)中国积极推动建立公正合理的国际政治经济新秩序。依据和平共处五项原则和其他公认的国际关系准则,推动建立国际政治经济新秩序。

(4)中国愿意在和平共处五项原则的基础上,同所有国家建立和发展友好合作关系。

(5)中国实行全方位的对外开放政策,愿在平等互利原则的基础上,同世界各国和地区广泛开展贸易往来、经济技术合作和科学文化交流,促进共同繁荣。

(6)中国积极开展以联合国为中心的多边外交活动,成为维护世界和平和地区稳定的坚定力量。

随堂训练

1.[2021·浙江1月]一次国际会议的公报包括经济合作、文化合作、人权和自决、附属地人民问题、关于促进世界和平和合作的宣言等七部分。公报声明:“确认人民遭受外国的征服、统治和剥削是对基本人权的否定,是对联合国宪章的违反,是对于促进世界和平和合作的一种障碍。”这次会议是( )

A.万隆会议 B.巴黎和会

C.日内瓦会议 D.第26届联合国大会

答案:A

解析:根据“确认人民遭受外国的征服、统治和剥削是对基本人权的否定”可知这次会议的主题是反对殖民主义和帝国主义的霸权,结合所学内容判断这次会议应该是万隆会议,故选A;巴黎和会是一战后主要战胜国的一次分赃会议,排除B;日内瓦会议主要是为了解决印度支那的和平问题,排除C;第26届联合国大会上主要是恢复中国的代表权问题,排除D。

2.[2019·江苏卷]1949年10月3日,《解放日报》发表张乐平的新闻漫画《大旗招展全球》(见右图),对这幅漫画所含信息理解不正确的是( )

A.新中国奉行和平外交政策

B.国民党政权统治已被推翻

C.人民翻身成为国家的主人

D.国际社会普遍承认新中国

答案:D

解析:结合题中关键信息“1949年10月3日”“大旗招展全球”等可知,该漫画展现了中华人民共和国成立初期的内外措施及其国际影响等内容,此时中华人民共和国已经宣告成立,B、C两项说法正确,但不符合题意;此时中国奉行独立自主的和平外交政策,A项说法正确,但不符合题意。虽然中华人民共和国宣告成立了,但以美国为首的西方国家对华采取封锁、包围、敌视的态度,D项说法错误,符合题意。

3.[2019·江苏卷]美国前国务卿基辛格在回忆录中指出:“中国和美国在七十年代初谋求和解,这是世界环境所决定的。”当时的“世界环境”是( )

A.中国重返联合国改变了美苏对峙格局

B.社会制度和国家利益的矛盾基本消除

C.世界政治格局多极化的趋势已经出现

D.中美苏成为决定国际关系的主要力量

答案:C

解析:中国与美国关系的缓和是在20世纪70年代初,此时美国不仅要面对苏联咄咄逼人的攻势,也要应对来自日本和欧洲的挑战,C项正确。当时中国确已重返联合国舞台,但中国无力改变美苏对峙的局势,A项错误,排除;中美关系走向缓和是基于各自的需求以及对付苏联的需要,即社会制度和国家利益的矛盾并未消除,B项错误,排除;D项说法错误,排除。

第10讲现代中国的外交

自主学习

互动课堂

随堂训练

理知识体系

背史论术语

(1)新中国成立初期奉行独立自主的和平外交政策,积极走向世界舞台,取得了一些重要成果。和平共处五项原则超越了意识形态和社会制度的差异,以其包容性和开放性逐渐得到国际社会的广泛认可。“求同存异”方针促进了亚非会议的圆满成功。

(2)20世纪70年代是中国外交出现重大突破的时期,中国恢复在联合国的合法席位、中美关系走向正常化、中日建交,国际上掀起了同中国建交的热潮,打开了中国外交的新局面。

(3)改革开放后,中国政府根据国际形势的特点和国内社会主义现代化建设的需要,对外交政策和国际战略做出重大调整,积极参加联合国和地区性国际组织的外交活动,取得了令人瞩目的外交成就,为维护世界和平与促进人类共同发展作出了重大贡献,并在国际事务中发挥了独特的建设性作用。

自主学习

一、新中国成立初期的外交

1.背景

(1)国际环境:第二次世界大战后形成________和资本主义两大阵营对峙。

(2)国内环境:中华人民共和国成立。

(3)国家利益:中华人民共和国进行政权巩固和建设需要有利的国际环境。

社会主义

2.外交方针

(1)基本方针:奉行________________政策。

(2)基本政策

①“另起炉灶”:新中国不承认国民党政府建立的一切旧的屈辱的外交关系,同各国另行建立新的平等的外交关系。

②“一边倒”:外交上旗帜鲜明地站在_____________一边。

③“打扫干净屋子再请客”:清除帝国主义在中国的残余势力和特权,以巩固新中国的独立和主权。

独立自主的和平外交

社会主义阵营

[知识拓展] “一边倒”的实质及意义

(1)实质:中国人民反对帝国主义的严正立场。它不意味着中国政府放弃独立自主的原则。

(2)意义:“一边倒”解决了国民经济建设所急需的贷款、物资设备和技术,有利于解决国家安全问题和提高中国的国际地位。

3.外交成就

(1)第一年与苏联等17国建交,与苏联签订《____________________》。

(2)提出和平共处五项原则

①提出:1953年,________在会见印度代表团时首次提出。

②内容:互相尊重_______________、互不侵犯、互不________、平等互利、和平共处。

③意义:成为解决国与国之间问题的基本准则,标志着新中国外交政策的成熟。

中苏友好同盟互助条约

周恩来

主权和领土完整

干涉内政

(3)参加日内瓦会议

①概况:1954年,周恩来参加日内瓦会议,推动会议最终达成了《关于恢复印度支那和平的__________》。

②意义:新中国第一次以________参加的重要国际会议,进一步缓和了亚洲和世界的紧张局势。

(4)参加万隆会议

①概况:1955年4月,周恩来在万隆会议上提出“________”的方针,促使会议最终通过了《关于促进世界和平和合作宣言》。

②影响:第一次没有________国家参加的亚非国际会议;形成“________”。

日内瓦协议

大国身份

求同存异

殖民主义

万隆精神

[教材补缺] “两个拳头打人”和“一条线、一大片”的外交战略

(1)20世纪50年代中期到60年代末,中国实施“两个拳头打人”战略。20世纪50年代末60年代初开始,中国转入大规模的社会主义建设;苏联推行大国沙文主义政策,从中国撤回专家,同时在中蒙、中苏边境大量增兵,中苏关系恶化。中国放弃“一边倒”外交战略,提出了团结广大的亚非拉国家,反对美帝国主义、苏联修正主义和各国反动派,推进世界革命的新战略,被称为“两个拳头打人”。

(2)20世纪70年代,中国实施“一条线、一大片”的外交战略。“一条线”即从中国、日本经巴基斯坦、伊朗、土耳其到欧洲再到美国这一条线上的国家联合抗苏,形成国际反霸统一战线。“一大片”指“一条线”周围的国家,其目的是团结“一条线”和“一大片”的所有国家,共同遏制苏联的扩张势头。

二、20世纪70年代外交关系的突破

1.中国恢复在联合国合法席位

(1)原因:国际地位提高;广大发展中国家的支持;美国________的政策逐渐破产。

(2)概况:1971年10月,第26届联合国大会恢复了_______________在联合国的合法席位。

(3)意义

①是中国外交战线上的一个重大胜利,中国国际地位大大提高。

②中国作为联合国安全理事会常任理事国之一,在国际事务中发挥着越来越重要的作用。

孤立中国

中华人民共和国

2.中美关系正常化

(1)背景

①美国:“遏制和孤立”中国政策失败;美苏争霸中处于守势。

②中国:国际地位不断提高,中苏关系破裂,苏联威胁中国安全。

(2)过程

①1971年3月,“________”打开了两国交往的大门。

②1972年,尼克松访华,签订《____________》,两国关系开始走向正常化。

③1978年12月,中美发表建交公报,美国承认________________政府是中国唯一合法政府,台湾是中国的一部分。

④1979年1月1日,中美建交,两国关系实现了________。

乒乓外交

中美联合公报

中华人民共和国

正常化

3.中日邦交正常化

(1)原因:________的缓和直接推动;日本舆论的强烈要求。

(2)概况:1972年9月,________首相访华,双方签署《中日联合声明》。

(3)意义:打开了两国睦邻友好的历史新篇章;推动了亚洲与世界的和平。

中美关系

田中角荣

[教材补缺] “两个中间地带”和“三个世界”

(1)“两个中间地带”:20世纪60年代,美苏为争霸世界开始了新的对抗;西欧国家的联合自强意识和对美国的离心倾向日益明显;中苏关系恶化;非洲民族解放运动迅速发展。在这一背景下,毛泽东提出了“两个中间地带”的论断。一个是“亚洲、非洲和拉丁美洲的广大经济落后的国家”,一个是“以欧洲为代表的帝国主义国家和发达的资本主义国家”。这两个中间地带的国家都反对美国的控制和干涉,反对美苏称霸世界。

(2)“三个世界”:1972年2月,毛泽东在会见赞比亚总统卡翁达时指出:“美国、苏联是第一世界。中间派日本、欧洲、澳大利亚、加拿大是第二世界。”“亚洲除了日本,都是第三世界。整个非洲都是第三世界,拉丁美洲也是第三世界。”至此,毛泽东正式提出了“三个世界”划分的理论。

[易错辨析] 中美关系的缓和不是中日关系正常化的根本原因

中美关系的缓和是中日关系正常化的关键因素之一,中日关系正常化符合中日双方的国家利益,这才是根本原因。

三、新时期的外交政策与成就

1.政策调整

(1)1985年,邓小平提出和平与发展是当代世界两大主题的重要论断,强调要坚持反对__________。

(2)独立自主的和平外交政策在改革开放时期的具体表现是________。

(3)实行对外开放,坚持__________________。

霸权主义

不结盟

和平共处五项原则

2.外交成就

(1)以联合国为中心的________:2000年,江泽民出席联合国千年首脑会议。

(2)积极参加亚太经合组织活动:2001年10月,举办亚太经济合作组织第九次领导人非正式会议,促进了亚太经济合作。

(3)建立上海合作组织:2001年,上海合作组织成立,丰富了以__________为核心的新型国家关系。

(4)中共十八大以来,中国推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢为核心的新型国际关系。

多边外交

结伴而不结盟

[知识拓展] 中国与人类命运共同体

进入新时代,中国积极发展全球伙伴关系,推动构建人类命运共同体,中国秉持共商共建共享的全球治理观,积极参与全球治理体系的改革和建设。

[图解历史] 新中国三次建交高潮

互动课堂

考点 新中国初期外交关系的特点

(一)历史概念——“一边倒”“‘求同存异’方针”“不结盟政策”“多边外交”

1.“一边倒”

(1)“一边倒”的外交方针并不是放弃独立自主的原则,不是指依附于苏联,而是指坚定地站在社会主义阵营一边。

(2)新中国成立初期,“一边倒”的外交方针和奉行独立自主的外交政策并不矛盾,因为它的最终目的是捍卫新中国的独立和主权,并不是盲目地顺从苏联而不维护我国的国家利益。

2.“求同存异”方针

(1)同:中国和亚非国家都曾遭受殖民统治;都面临反对新老殖民主义、发展民族经济的任务;都要求加强团结合作,维护世界和平,反对侵略战争。

(2)异:中国和亚非一些国家社会制度不同,意识形态不同。

(3)“求同存异”就是要超越社会制度、意识形态的差异,为了共同的利益加强团结和合作。

3.不结盟政策

从20世纪80年代起,中国独立自主的外交政策的具体表现为“不结盟”。“不结盟”是指不同任何大国或国家集团结盟,也不支持它们一方反对另一方;对所有国际事务都从中国人民的根本利益出发,根据事情本身的是非曲直,独立自主地决定自己的态度和政策。

4.多边外交

多边外交是指三个以上的国际关系行为体在常设的或特别的全球性或地区性的国际组织、国际会议中的互动。与多边外交相对立的概念是“双边外交”。多边外交是一种与双边外交相互补充的外交战略。

(二)史料探史——新中国成立初期的外交政策及成就

史料一 1949年上半年,毛泽东先后提出了“另起炉灶”“打扫干净屋子再请客”和“一边倒”三条外交方针①。这是根据中国的历史和现实以及当时的国际环境作出的重大决策②。

——摘编自中共中央党史研究室《中国共产党历史》

史料二 世界各国不分大小强弱,不论其社会制度如何,是可以和平共处的③。各国人民的民族独立和自主权利是必须得到尊重的④。

——摘编自《中华人民共和国对外关系文件集》

[探究] 结合史料一、二,为什么说和平共处五项原则标志着我国外交政策的成熟?

答案:它突破了“三大外交方针”中意识形态和社会制度的束缚,具有包容性和开放性,标志着新中国外交政策的成熟。

[解读] (1)史料中有什么——全面获取信息

(2)答题用什么——针对筛选信息

结合②③所获取的信息从当时的国际环境以及外交理念上分析原因所在。

① 反映了新中国成立初期的外交方针

② 说明了新中国成立初期外交方针提出的依据

③ 突出表明我国外交淡化了意识形态,尊重不同社会制度,以国家利益为重

④ 我国奉行独立自主的和平外交方针

[系统认知]

1.中华人民共和国成立初期外交的特点

(1)平等性:新中国的外交政策均建立在独立自主的和平外交方针的基础上,体现了新中国主张在平等的基础上发展外交关系。

(2)革命性:中华人民共和国成立初期确立的三大政策体现了与帝国主义针锋相对的斗争,表现出一种强烈的革命性。

(3)结盟性:“一边倒”与苏联等国结盟,是新中国独立自主和平外交政策的一大特点。

(4)过渡性:其形成过程是从革命型外交向国家型外交过渡的过程,如和平共处五项原则的提出,就逐渐摆脱了国家制度和意识形态的束缚,是新中国外交政策成熟的标志。

2.对“一边倒”政策的分析

(1)原因分析:战后美苏“冷战”,两大阵营对峙格局形成,新中国政权的建立与苏联的支持密不可分,苏联为其全球战略,必然要求新中国在外交政策上与其保持一致性。新中国建立之初,贫穷落后,政权还不十分巩固,需要苏联的继续扶持。以美国为首的西方阵营长期支持国民党政权,再加上双方意识形态的冲突,彼此对立敌视状态难以一时改变。因此,当时的中国只能“选边站”,除了“一边倒”,中国没有其他选择余地。

(2)政策理解:“一边倒”指总方向上倒向苏联和社会主义阵营一边,与以美国为首的西方阵营对抗,主要同社会主义国家建交。但这并不是绝对的,除社会主义国家外,新中国也和一些非社会主义的新兴民族独立国家或欧洲传统中立国建交,这与苏联支持国际民族独立运动的方针并不矛盾。同时,西方资本主义阵营中的某些国家,如英国等也因为国家利益,承认新中国,但新中国政府还没有超越苏联的底线,与其正式建交。

3.和平共处五项原则的特征

包容性 和平共处五项原则既适用于社会制度相同的国家,也适用于社会制度不同的国家;既适用于发展中国家,也适用于发达国家;既适用于国家间的政治关系,也适用于国家间的经济关系

开放性 和平共处五项原则是和平的原则,也是发展的原则,在不同历史时期它能容纳不同的时代内容,其内涵随着时代的发展而不断得到充实和丰富

平等性 强调所有国家不论大小、强弱,都应当平等互利、和平共处,体现了国家关系应遵循的基本原则

创新性 和平共处五项原则的提出和运用,被誉为国际关系史上的伟大创举

科学性 和平共处五项原则是一个相辅相成、不可分割的有机整体。互相尊重主权和领土完整是和平共处五项原则的基础;互不侵犯、互不干涉内政是各国和平共处的保证;平等互利、和平共处是和平共处五项原则的目标

(三)读图明史——新中国重返联合国的必然性

[解读] 新中国恢复在联合国合法席位的根本原因是中国综合国力不断增强,国际地位不断提高。直接原因是第三世界国家在第26届联大上支持中国。

(四)史料探史——中美关系从对抗走向正常化

史料一 1969年1月,共和党人尼克松就任美国总统。当时正值美国面临着二战结束以来最为严峻的形势①。越南战争的沉重负担,国内政治、经济以及社会危机的加深,使美国在同苏联的争霸中,日益处于不利的地位②……1971年6月,尼克松又在堪萨斯的一次讲话中提出,今天世界上有“五个力量中心”(美国、苏联、西欧、中国和日本)的看法③。为了适应这种新的形势,并改善美国在同苏联争霸中的不利处境,尼克松决定要在中国“为自己找个可以依靠的有利地位”④。

——摘编自方连庆《战后国际关系史》

史料二 1972年2月,尼克松访华,跨出了改善中美关系的第一步⑤。2月28日,中美双方在上海发表了《联合公报》,这是中美关系的一个重要转折点,标志着中美两国关系进入了一个新时期,这对世界形势的发展产生了深远的影响⑥。此后,双方的贸易、科技和文化往来逐渐增多。与此同时,为进一步促进两国关系的正常化,中美双方政府官员也在不断进行接触⑦。

——摘编自谢益显《中国外交史》

[探究] (1)据史料一,概括“尼克松决定要在中国‘为自己找个可以依靠的有利地位’”的原因。

(2)据史料二并结合所学知识,指出中美关系走向正常化的关键问题是什么。怎样理解《联合公报》的发表是中美关系的一个重要转折点?

越南战争的沉重负担;国内危机加深;美苏争霸中美国处于守势;世界向多极化趋势发展;中国的国际地位提高。

关键问题:台湾问题。

理解:中美两国结束长期敌对状态;两国关系开始走向正常化;美国承认台湾是中国领土的一部分;两国官方与民间往来逐渐增多。

[解读] (1)史料中有什么——全面获取信息

(2)答题用什么——针对筛选信息

结合②③所获取的信息从当时的国际时局分析尼克松外交战略转移的原因。结合⑦所获取的信息以及《联合公报》的内容去理解“转折点”的含义。

① 反映了尼克松上台后的政治局势

② 反映出美国自身所面临的严峻形势

③ 表明尼克松认识到中国在国际舞台上的重要性

④ 尼克松谋求改善中美关系

⑤ 尼克松访华,中美关系开始正常化

⑥ 中美关系进入新时期

⑦ 表明了中美关系正常化对两国的影响

[系统认知]

中美关系正常化对中国的影响

外交 环境 中美关系的改善是20世纪70年代震惊世界的大事,追随美国的西方国家纷纷与中国改善外交关系,掀起与中国建交的高潮,美国围堵中国的联盟彻底崩溃。苏联也开始检讨对华政策,中国的外交环境得到很大的改善

经济 建设 中美建交后,中国实行对外开放的政策,引进西方的先进生产技术和管理经验,积极发展与西方国家的贸易,为中国国民经济的高速发展提供了强大动力

祖国 统一 中美建交后,美国从台湾撤军,断绝与台湾的外交关系。外国势力从台湾的撤退为祖国的和平统一创造了条件,20世纪80年代后,中国逐渐提出了“一国两制”的和平统一方针,为祖国的和平统一创造了条件

教育 生活 随着中美关系的改善,中国留学的目的地逐渐从苏联转向美国,促进了中美文化交流,中国人的生活日益受到美国的影响

(五)读图明史——新时期外交高潮出现的原因

[解读] 新中国成立初期,主要与社会主义阵营国家建交。

1956~1965年,万隆会议后,主要与亚非民族独立国家建交。

1972年,中美关系开始走向正常化,一些西方资本主义国家先后与中国建交。

1992年,外交高潮的出现,与两极格局结束密切相关。

(六)归纳总结——新时期中国外交的特点

(1)中国始终坚持独立自主的原则,不屈从于任何外来压力,不同任何大国或国家集团结盟。

(2)中国反对霸权主义,维护世界和平。不诉诸武力,不干涉他国内政,反对把自己的社会制度和意识形态强加于人。

(3)中国积极推动建立公正合理的国际政治经济新秩序。依据和平共处五项原则和其他公认的国际关系准则,推动建立国际政治经济新秩序。

(4)中国愿意在和平共处五项原则的基础上,同所有国家建立和发展友好合作关系。

(5)中国实行全方位的对外开放政策,愿在平等互利原则的基础上,同世界各国和地区广泛开展贸易往来、经济技术合作和科学文化交流,促进共同繁荣。

(6)中国积极开展以联合国为中心的多边外交活动,成为维护世界和平和地区稳定的坚定力量。

随堂训练

1.[2021·浙江1月]一次国际会议的公报包括经济合作、文化合作、人权和自决、附属地人民问题、关于促进世界和平和合作的宣言等七部分。公报声明:“确认人民遭受外国的征服、统治和剥削是对基本人权的否定,是对联合国宪章的违反,是对于促进世界和平和合作的一种障碍。”这次会议是( )

A.万隆会议 B.巴黎和会

C.日内瓦会议 D.第26届联合国大会

答案:A

解析:根据“确认人民遭受外国的征服、统治和剥削是对基本人权的否定”可知这次会议的主题是反对殖民主义和帝国主义的霸权,结合所学内容判断这次会议应该是万隆会议,故选A;巴黎和会是一战后主要战胜国的一次分赃会议,排除B;日内瓦会议主要是为了解决印度支那的和平问题,排除C;第26届联合国大会上主要是恢复中国的代表权问题,排除D。

2.[2019·江苏卷]1949年10月3日,《解放日报》发表张乐平的新闻漫画《大旗招展全球》(见右图),对这幅漫画所含信息理解不正确的是( )

A.新中国奉行和平外交政策

B.国民党政权统治已被推翻

C.人民翻身成为国家的主人

D.国际社会普遍承认新中国

答案:D

解析:结合题中关键信息“1949年10月3日”“大旗招展全球”等可知,该漫画展现了中华人民共和国成立初期的内外措施及其国际影响等内容,此时中华人民共和国已经宣告成立,B、C两项说法正确,但不符合题意;此时中国奉行独立自主的和平外交政策,A项说法正确,但不符合题意。虽然中华人民共和国宣告成立了,但以美国为首的西方国家对华采取封锁、包围、敌视的态度,D项说法错误,符合题意。

3.[2019·江苏卷]美国前国务卿基辛格在回忆录中指出:“中国和美国在七十年代初谋求和解,这是世界环境所决定的。”当时的“世界环境”是( )

A.中国重返联合国改变了美苏对峙格局

B.社会制度和国家利益的矛盾基本消除

C.世界政治格局多极化的趋势已经出现

D.中美苏成为决定国际关系的主要力量

答案:C

解析:中国与美国关系的缓和是在20世纪70年代初,此时美国不仅要面对苏联咄咄逼人的攻势,也要应对来自日本和欧洲的挑战,C项正确。当时中国确已重返联合国舞台,但中国无力改变美苏对峙的局势,A项错误,排除;中美关系走向缓和是基于各自的需求以及对付苏联的需要,即社会制度和国家利益的矛盾并未消除,B项错误,排除;D项说法错误,排除。

同课章节目录