第18讲古代中国农业经济和手工业经济 课件(共72张PPT)-2023-2024高考历史统编版一轮复习

文档属性

| 名称 | 第18讲古代中国农业经济和手工业经济 课件(共72张PPT)-2023-2024高考历史统编版一轮复习 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-04-07 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共72张PPT)

第18讲古代中国的农业经济和手工业经济

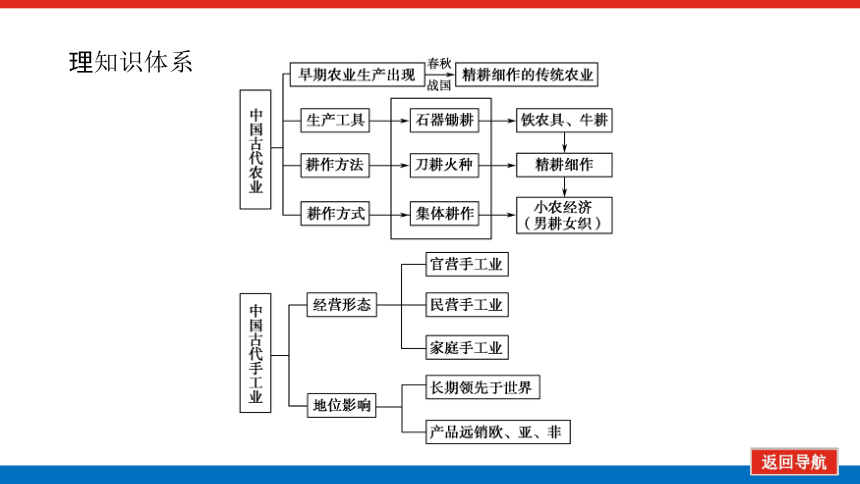

理知识体系

背史论术语

(1)中国是世界上农业的发祥地之一。从刀耕火种到铁犁牛耕,随着生产工具不断改进、生产技术日益完善和水利工程的不断兴建,精耕细作的农业生产体系在中国形成并日臻成熟。

(2)以家庭为单位从事生产劳动,“男耕女织”式自给自足的小农经济成为中国农村的主要经营方式,是两千多年中国封建社会生存和发展的经济基础。

(3)自然条件等因素造成的多样性、不均衡性是古代中国农业发展的又一特点,古代中国经济重心的转移正是这一特点的充分体现。

(4)中国古代素以手工业发达著称,处于世界领先地位。

(5)各种手工业经营形态相结合;官营手工业发达,产品精美;民营手工业艰难发展,后来居上;家庭手工业占有相当大的比重。

(6)中国的手工业长期受生产力发展水平及重农抑商政策的影响,始终是农业经济的附属存在,明清时期虽然产生了资本主义萌芽,但由于受封建生产关系的阻碍,中国始终没有进入工场手工业时代。

自主学习

互动课堂

随堂训练

自主学习

一、古代中国的农业经济

1.耕作技术——从“刀耕火种”到“以牛田”

(1)“刀耕火种”:在原始山林中,用“火耕”手段拓荒营田,进行最基本的种植经营。

(2)铁犁牛耕

①形成:春秋战国时期,农业发达地区采用牛耕技术和铁制工具。

②发展:汉代牛耕普及全国,出现___犁;东汉时出现一牛挽犁的耕作技术。

③成熟:唐代出现了结构更为完备的________。

(3)主要影响

①积极:耕作技术的改进,推动了中国农业经济的发展。

②局限:以小农户个体经营为主,耕作技术难以实现革命性的发展。

耦

曲辕犁

[易错辨析] 小农经济的“自给自足”并非富足

小农经济的基本特征是“自给自足”,其中“足”并非富足,而是主要满足自家的基本生活需要和交纳赋税,很少进行商品交换。事实上,在封建制度下,农民生活非常艰辛,受到封建政府沉重的压迫,还受到战争、动乱和自然灾害等威胁。

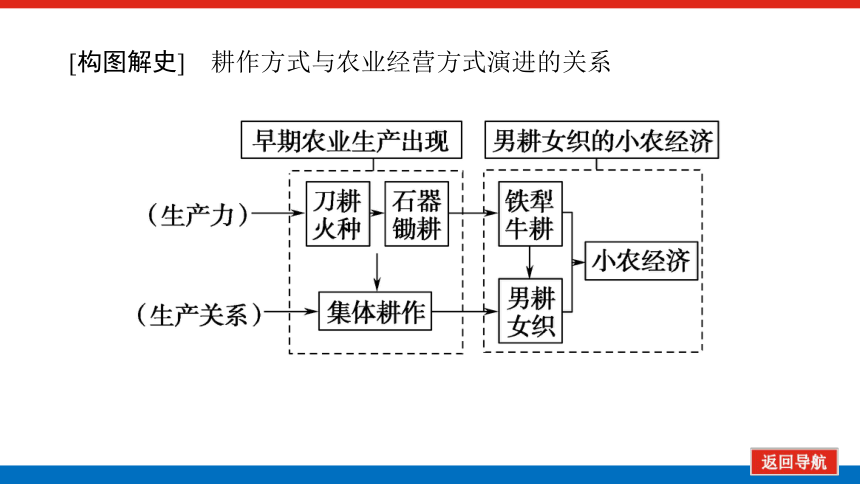

[构图解史] 耕作方式与农业经营方式演进的关系

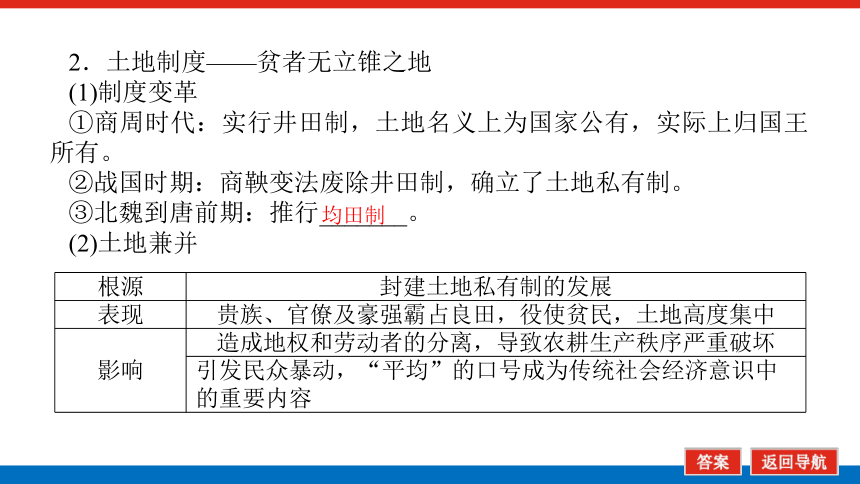

2.土地制度——贫者无立锥之地

(1)制度变革

①商周时代:实行井田制,土地名义上为国家公有,实际上归国王所有。

②战国时期:商鞅变法废除井田制,确立了土地私有制。

③北魏到唐前期:推行_______。

(2)土地兼并

根源 封建土地私有制的发展

表现 贵族、官僚及豪强霸占良田,役使贫民,土地高度集中

影响 造成地权和劳动者的分离,导致农耕生产秩序严重破坏

引发民众暴动,“平均”的口号成为传统社会经济意识中的重要内容

均田制

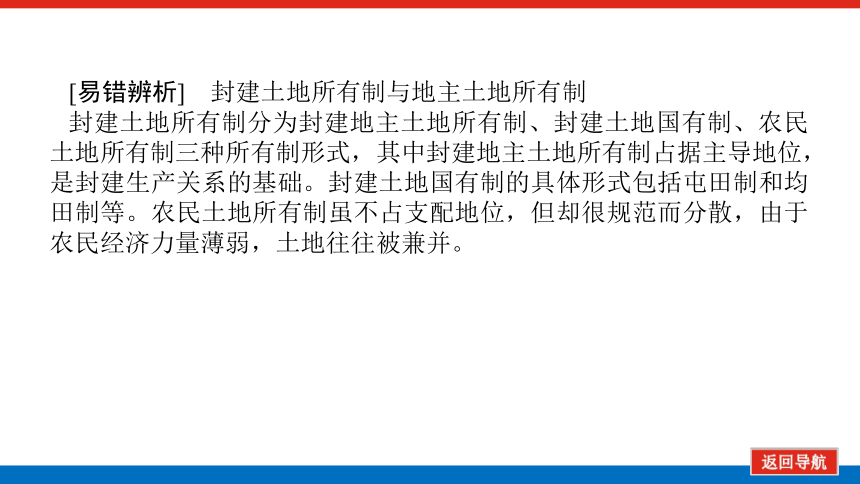

[易错辨析] 封建土地所有制与地主土地所有制

封建土地所有制分为封建地主土地所有制、封建土地国有制、农民土地所有制三种所有制形式,其中封建地主土地所有制占据主导地位,是封建生产关系的基础。封建土地国有制的具体形式包括屯田制和均田制等。农民土地所有制虽不占支配地位,但却很规范而分散,由于农民经济力量薄弱,土地往往被兼并。

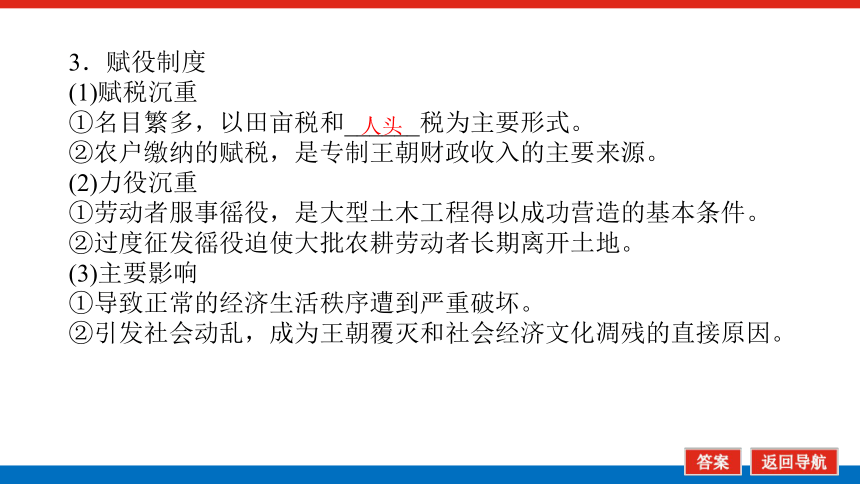

3.赋役制度

(1)赋税沉重

①名目繁多,以田亩税和______税为主要形式。

②农户缴纳的赋税,是专制王朝财政收入的主要来源。

(2)力役沉重

①劳动者服事徭役,是大型土木工程得以成功营造的基本条件。

②过度征发徭役迫使大批农耕劳动者长期离开土地。

(3)主要影响

①导致正常的经济生活秩序遭到严重破坏。

②引发社会动乱,成为王朝覆灭和社会经济文化凋残的直接原因。

人头

4.水利事业的发展

(1)水利文献:主要有《河渠书》《沟洫志》等。

(2)水利工程

①战国时期,李冰主持的_______和郑国主持的郑国渠。

②汉代关中农民创造的“井渠”至今还流行于吐鲁番、哈密一带的干旱地区。

③东汉王景治理黄河,基本解除水患。

(3)灌溉工具

①隋唐五代:北方有立井水车,长江流域发明________。

②宋代:水转翻车利用水力为动力。

③明清:出现了风力水车。

都江堰

高转筒车

[教材补缺] 古代中国经济重心的南移

(1)古代中国经济重心南移的原因及过程

①原因

a.中原人口的南迁,不仅为南方地区补充了大量劳动力,也带来了较为先进的生产工具和技术。

b.南方社会环境相对稳定,自然条件优越,蕴含着发展农耕经济的巨大潜力。

c.统治者的政策:南方统治者为增强实力,重视发展经济。

d.江南经济发展:新的农作物在江南引种,推动了农业生产的发展;海外贸易的发展,促进了江南商品经济的繁荣。

e.江南地区各族人民的共同劳动。

②经济重心南移的过程

魏晋南北朝时,江南得到初步开发,南北经济趋于平衡;中唐以后,南方经济发展水平逐渐赶上并超过北方;南宋时期,经济重心南移完成。

(2)古代中国经济重心南移的特点

①经济重心的南移伴随着北方人民的南迁。

②南移趋势往往在国家分裂或封建割据、战乱时期最突出。

③政治中心的南移(如南朝、南宋)对经济重心的南移有一定的影响。

④由北向南,从黄河流域转移到长江流域和江南一带;由内地向沿海逐渐转移。

(3)古代中国经济重心南移的影响

海外贸易 推动了南方沿海沿江城市的迅速发展,海上交通和运输有了很大改善,促进了宋元时期海上贸易的发展

城市发展 南方工商业城市增多,商品经济发达

人口分布 南方人口迅速膨胀,我国南部、东南部人口在全国总人口中的比重不断增长

人才教育 促进了南方地区文化教育事业的发展

民族关系 促进了民族的多样性和统一性

生态环境 南方某些地区被过度开发,破坏了生态环境,影响经济的可持续发展

二、古代中国的手工业经济

1.手工业类型

(1)家庭手工业

①特点:自给自足,产品有时也进入流通领域。

②地位:长期附属于农民家庭之中,形成以小农业和小手工业紧密结合的“男耕女织”的经济形式。

(2)田庄手工业

①背景:汉代出现豪强地主控制下的田庄。

②地位:田庄中的手工业生产是自然经济活动中的重要内容。

(3)官营手工业(工官制度)

①出现:汉武帝时代,政府垄断煮盐、冶铁、铸钱等行业。

②特点:专门制造官府专用和皇帝私用的物品;制作工艺水平代表了当时手工业的最高技术水平。

③弊端:技术发明和革新不能服务于社会;行业之间相互隔绝,新技术难以推广;技术工艺的传承具有封闭性;匠户没有人身自由,劳动创造性受到严重束缚。

[知识拓展] 官营手工业与市场的关系

官营手工业生产的物品主要是为了满足皇室、贵族和各级官吏的需要,这种把所需产品排斥于市场之外、依靠直接劳役实行自给的方式严重影响了市场经济的发展,但是随着封建经济领域内商品经济的不断发展,官营手工业与市场的联系逐渐加强。

[构图解史] 理解三种手工业的地位

2.手工业部门与成就

(1)纺织业

①新石器时代,纺织技术已经萌芽,原料最初用的是麻和葛。

②商代有负责指导蚕桑生产的专职官员。

③汉代花色品种多样,丝织品远销到地中海地区,中国因此被称为“_______”。

④唐代私营纺织作坊兴起,官营纺织业规模也相当大。

⑤宋代棉花种植普及,棉纺织技术已经推广到闽、粤等地区,丝织工艺水平有所提高。

⑥元代________创造新式纺车,推广织造技术。棉布逐渐成为当时民众的主要衣料。

⑦明代蚕桑、棉花种植面积扩大,而且出现了雇工和自由劳动力市场。手工工场和______劳动关系的出现,标志着资本主义萌芽开始产生。

丝国

黄道婆

雇佣

(2)冶铸业

①商周时期,黄河流域的青铜铸造工艺已达到很高的水平,作品多为礼制的象征,代表着权力和秩序。

②春秋晚期出现人工冶炼的铁器。

③战国中期后炼钢和淬火工艺有所发展。

④汉代冶铁以煤炭作燃料,并创造出用水力作为动力的鼓风装置——______。

⑤南北朝时期出现灌钢法。

⑥北宋时期有以煤作为燃料冶铁的明确记载。

(3)制陶业

①原始时代的彩陶和龙山文化的蛋壳黑陶,工艺水平很高。

②唐代美术陶制品“_______”风行一时。

水排

唐三彩

(4)制瓷业

①早期瓷器是一种釉陶,又称做原始青瓷。

②商代中期到东汉晚期,是陶发展到瓷的过渡阶段。

③唐代制瓷业已成为独立的生产部门,有青瓷和______两大体系,代表是越窑的青瓷、邢窑的白瓷。

④唐宋以来,各地瓷窑所产瓷器各具风格。

⑤清代康熙年间,发明粉彩瓷器工艺;雍正时期,烧制技术达到顶峰。

⑥唐宋以来,瓷器成为中国经海路外销的重要商品,“海上丝绸之路”也被称为“______”。

白瓷

瓷路

互动课堂

考点一 古代农业的基本生产模式

(一)历史概念——“自然经济”“小农经济”“自耕农经济”

(1)自然经济的本质属性是物质生产的自给自足,和商品经济相对立。小农经济的本质属性是家庭经营,经营规模狭小。自耕农经济是小农经济的重要组成部分,小农经济除包括自耕农经济外,还包括以租种地主土地为生的佃农经济。三者的关系图示如下:

(2)自然经济的基本特征是“自给自足”,其中“足”并非富足,而是指能满足自家基本生活需要和缴纳赋税,但是很少进行商品交换。事实上,封建制度下的农民生活非常艰苦。

(二)追根溯源——精耕细作传统农业生产模式产生和发展的原因

(1)精耕细作农业技术是我国古代人民在农业生产实践中为应对自然条件而产生的,它是建立在对农作物和农业环境诸因素之间的辩证关系的认识基础上形成的,是长期农业生产经验的升华。

(2)各地区各民族人民丰富的农业实践,以及相互之间农业文化的交流和融合,为精耕细作优良传统的形成和发展提供了深厚的基础。

(3)我国古代经济制度有其特有的强大的自我调节能力和再生能力,从唐宋迄明清,正是地主经济的自我调整,使农民进行生产的条件获得某种改善,从而使建立在小农经济基础上的精耕细作农业持续获得发展。这也是精耕细作传统形成和发展的重要原因。

(4)精耕细作的农业技术以“人多地少”为发展的重要条件。因为“人多地少”这种情况迫使人们致力于提高土地利用率和增加单位面积产量。

(三)读图明史——古代农田灌溉工具的革新与应用

[探究] 以上图片分别为何种灌溉工具?两种工具有何区别?

答案:工具:翻车和筒车。

区别:翻车以人力为主要动力,筒车以水力为动力。

[系统认知]

精耕细作在古代农业发展中的表现

(1)耕作方式发展:铁农具的使用和牛耕的推广是精耕细作技术发展的基础,出现于春秋战国时期,经不断完善而为后世所沿用。

(2)耕作技术进步:耕作方法、田间管理系统完善,提高单位面积产量,提高土地利用率,是精耕细作技术体系的总目标。

(3)改善农业环境:重视农田灌溉,改善土壤环境,使农业收成不再完全取决于天气等的好坏。

(四)归纳总结——精耕细作传统农业生产模式的影响

1.积极性

(1)农民生活相对比较稳定,且有较高的生产积极性,为中华各民族大团结作出了一定贡献。

(2)农村经济的发展能够在很大程度上稳定社会秩序,稳固了统治阶级的统治。

(3)农业的发展推动了手工业和商业的发展,从而推动了社会经济不断向前发展。

2.消极性

(1)较小的生产规模和简单的性别分工,很难扩大再生产,阻碍了社会分工和交换经济的发展,阻碍社会发展。

(2)受自然灾害、战乱、人口激增、苛政和土地兼并的影响,体现出了其脆弱性。

(3)阻碍商品经济和资本主义萌芽发展,也体现出了其具有落后性和局限性。

考点二 古代农业的基本经营方式

(一)历史概念——“租佃关系”“地主庄园经济”

1.租佃关系

(1)地主把土地租给佃农耕种,收取地租作为收益,称为租佃制。租佃制下,地主与佃农之间形成了租佃关系。租佃关系形成于战国时期,宋代时,租佃经营仅次于自耕农形式。明清时期,租佃制普及全国,成为农村经济中的主要形式。

(2)在租佃制下,地主与佃农虽然是剥削与被剥削的关系,但佃农在选择雇主方面有一定的权利,而且在支配农产品方面也获得了适当的自主权。租佃方式的确定,使佃农对地主的依附关系相对减弱;大大提高了农民的生产积极性,有利于农业的稳步发展。

2.地主庄园经济(田庄经济)

(1)田庄是汉代地主经营地产的一种生产组织形式。它占有大量的土地、山林川泽,控制着众多的依附人口(佃客),以满足地主的生活和享乐需要为目的组织生产,能够“闭门成市”,甚至可以“有求必给”,自给自足地进行生产、生活。

(2)在田庄里,佃主与佃户每每聚族而居,带有浓厚的封建宗法色彩;东汉地主田庄的大量存在,使东汉社会的发展不是表现为封建国家的强大和统一的巩固,而是表现为封建国家的贫弱和政治局势的不稳定。田庄在战乱时有利于生产稳定,但也容易形成割据势力。

(二)史料探史——小农经济的特点

史料一 徐州古丰县,有村曰朱陈。去县百余里,桑麻青氛氲。机梭声札札,牛驴走纭纭。女汲涧中水,男采山上薪①。县远官事少,山深人俗淳。有财不行商,有丁不入军。家家守村业,头白不出门②。

——摘编自白居易《朱陈村》

史料二 春耕,夏耘,秋获,冬藏,伐薪樵,治官府,给徭役……勤苦如此,尚复被水旱之灾③,急政暴虐,赋敛不时,朝令而暮改④。当其有者半贾而卖,亡者取倍称之息;于是有卖田宅、鬻子孙以偿债者矣⑤。

——摘编自晁错《论贵粟疏》

[探究] 据史料一、二,概括归纳中国古代小农经济的主要特点有哪些?

答案:①分散性:是一家一户的个体小生产。

②稳定性:农业与家庭手工业紧密结合,自给自足。

③封闭性:个体之间很少有交往和合作。

④脆弱性:易受天灾、苛政和土地兼并的影响,特别是封建王朝政策的影响。

⑤落后性:相对简单的生产工具、长期不变的生产技术和容易满足的社会心理状态。

[解读] (1)史料中有什么——全面获取信息

(2)答题用什么——针对筛选信息

两则史料从分散性、封闭性、保守性和脆弱性等不同方面说明了小农经济的特点,从中概括归纳即可。

① 说明中国古代农业以家庭为基本生产单位,分工简单,男耕女织

② 说明小农经济具有分散性、封闭性、保守性

③ 说明小农经济易受到天灾的影响

④ 说明古代中国农民承担着沉重的徭役和赋税

⑤ 说明沉重的赋税使贫困的农户倾家荡产

[系统认知]

以通史视角认识古代中国小农经济的特点

(1)政治上:小农经济的分散性是中央集权制度存在的必要因素和经济基础。

(2)经济上:小农经济自给自足的特点是重农抑商政策和闭关锁国政策实施的根源;小农经济的脆弱性,要求统治阶级抑制商业,防止商业与农业争夺劳动力。

(3)科技文化上:小农经济的发展促进了与农业相关的科技发展,造就了中国古代科技具有实用性、实践性的特点;同时,小农经济发展的落后性也决定了中国古代科技无法实现根本性的突破;古代许多文学作品多是反映小农经济条件下人们的理想和憧憬。

(4)民族心理与家庭伦理观念上:小农经济下的中国农民具有忠厚老实、吃苦耐劳、艰苦奋斗的精神,也有狭隘、自私、保守性的不足;小农经济条件下,导致“重男轻女”“安土重迁”思想观念的产生;同时也铸就了中国古代注重孝道、重视邻里与家庭和睦的观念。

(三)归纳总结——租佃关系日趋普遍化

1.过程

(1)战国时期:租佃方式产生。

(2)汉代:租佃现象比较普遍。

(3)宋代:租佃关系日益普遍化,租佃经营成为仅次于自耕农形式的重要经营方式,土地出租时,多订立契约,作为解决纠纷的依据,地租以实物租为主。

(4)明清时期:人口增多,人地矛盾突出使租佃关系进一步发展。

2.特征

(1)土地出租者与土地租佃者之间采取了一种契约形式。契约内容包括田亩的位置、数量、类别以及地租偿付的方式及数量。

(2)租佃制下,佃户有了迁移的自由,社会身份、地位在法律上有了显著的提高。魏晋隋唐时期的部曲、佃户都束缚在土地上,没有迁移的自由,到宋代时佃户对地主的人身依附关系大为削弱,佃户的身份地位提高。

(3)实物地租代替劳役地租成为占支配地位的地租形态。宋代地租主要有分成租和定额租两种。

(4)租佃制呈现复杂化趋势。在经济发展较快的江浙地区,在土地所有者和实际耕种者之间出现了二地主阶层,从而使土地所有权、占用权和使用权分离。

考点三 古代中国经济重心南移

(一)史料探史——经济重心南移

史料一 楚越之地,地广人希(稀),饭稻羹鱼,或火耕而水耨……不待贾(买卖)而足……无积聚而多贫①。是故江淮以南,无冻饿之人,亦无千金之家②。

——摘编自《史记·货殖列传》

史料二 朝廷在故都(开封)时,实仰东南财赋③,而吴中又为东南根柢,语曰:“苏常熟,天下足。”④

——摘编自陆游《渭南文集》

史料三 北宋科举入朝做官的官员统计⑤

前期 中期 后期

人数 比例 人数 比例 人数 比例

北方 278人 84.5% 274人 63.9% 121人 40.3%

南方 51人 15.5% 155人 36.1% 179人 59.7%

[探究] (1)结合所学知识,分析为何会出现从史料一到史料二的这种变化。

(2)史料三的表格所示内容反映的实质问题是什么?

①魏晋南北朝、唐中后期及北宋,北方是经济重心,但北方战乱较多,导致大量人口南迁,从而带去了先进的生产技术,促进了江南经济的发展。②南方相对安定,东晋、南朝及南宋等朝代政治中心均在南方,统治者也重视发展经济。③南方自然条件优越,土壤肥沃等。

从史料三的表格信息可以看出,随着经济重心的南移,北宋时期南方地区通过科举入朝为官的人数逐渐增多,客观上反映了经济重心转移对文化教育的影响,说明文化重心随经济重心转移而变化。

[解读] (1)史料中有什么——全面获取信息

(2)答题用什么——针对筛选信息

由①②所获取的信息和③④所获取的信息对比可知江南地区的变化;由⑤所获取的信息概括其实质。

① 江南地区地广人稀,生产方式落后

② 说明了江南地区经济发展缓慢

③ 表明宋代国家财政收入主要依赖江南地区

④ 说明江南成为国家的重要粮食产地

⑤ 反映了北宋时期南方入朝为官的人数逐渐增多

[系统认知]

经济重心南移的原因及过程

(1)原因

①黄河流域人口因动乱大规模南迁,不仅为南方地区补充了大量劳动力,也带去了较为先进的生产工具和技术。

②南方社会环境相对稳定。

③南方自然条件优越,蕴含着发展农耕经济的巨大潜力。

(2)过程

朝代 表现 特征

魏晋南北朝 初步形成稻麦兼种、水陆互补的作物体系,耕地面积和产量大幅度提高。农业、手工业和商业发展 江南得到初步开发

中唐以后 南方经济继续加速发展,逐渐赶上北方 南北经济总量基本持平

南宋时期 经济上南强于北的局面完全确立,南方正式成为古代中国的经济重心 经济重心南移最终完成

(二)纵引横联——综合认识经济重心南移的影响

对海外贸 易的影响 经济重心的南移,推动了南方沿海沿江城市的迅速发展,海上交通和运输有了很大改善,促进了宋元时期海上贸易的发展

对城市发 展的影响 经济重心南移完成后的元明清时期,南方工商业城市增多,商品经济发达,一直影响至今

对人口分 布的影响 北方人口的南迁一定程度上促进了经济重心的南移,而经济重心的南移又反过来吸引了北方人民进一步南迁。南方人口迅速膨胀,我国南部、东南部人口在全国总人口中的比重不断增长

对文化教 育的影响 经济重心的南移,促进了南方地区文化教育事业的发展

对民族关 系的影响 经济重心的南移,使我国各民族更好地融合在一起,促进了民族的多样性和统一性的发展

对生态环 境的影响 经济重心南移,导致南方某些地区的过度开发,一定程度上破坏了生态环境,影响经济的可持续发展

对风俗习 惯的影响 如受经济重心南移的影响,唐中期北方饮茶之风盛行等

考点四 古代中国手工业的发展

(一)历史概念——“工商食官”“官营手工业”“匠户”“私营手工业”“家庭手工业”

1.工商食官:“工”即官府控制下的手工业者,“商”是官商,他们在官府的监督、控制下劳动,由官府给予必需的生产原料和衣食等微薄的生活资料,称之为“食官”。他们的职业世代相袭,没有经营、迁徙的自由,专为官府和贵族服务。

2.官营手工业:是指工匠集中在官府设立的作坊内,使用官府供给的原料,制作加工官府指定的产品。

3.匠户:指中国古代从事手工业生产的专业人户,唐代有工匠在官营手工业作坊定期服役的制度。宋代匠户曾被官府以强制方式役使。元代以后,工匠被编入专门户籍,由专门机构直接管理,不得脱籍改业、世代相袭。明代沿用元代的匠户制度,明代嘉靖四十一年(1562)起,轮班匠一律征银,政府以银雇工,匠户可自由从事工商业,人身束缚大大削弱,促进了民间手工业的发展。到了清代,匠户制度正式终结,手工业由民间工商业者私人经营。

4.私营手工业:指手工业由民间工商业者私人经营,生产资料私有,生产的产品主要面向市场销售。

5.家庭手工业:指中国古代农民经营的副业,是自给自足的小农经济的补充,产品主要用于自己消费,剩余部分也少量进入市场销售。

(二)追根溯源——古代中国手工业没有出现生产领域技术革命的原因

市场因素 男耕女织的小农经济具有封闭性,对商品的需求量不大

官营压制 官营手工业占据最有利可图的行业,加之其规模大、技术精,对民营手工业产生了冲击

政策限制 手工业者社会地位低下,封建政府往往对其征收重税

社会动荡 民间手工业力量弱小,封建社会的动荡往往对其冲击巨大

技术水平 技术传承具有封闭性,难以得到交流提高

(三)史料探史——明清时期的资本主义萌芽

史料一 明万历苏民无积聚,多以丝织为生①。东北半城皆居机户,郡城之东皆习机业②……工匠各有专能,匠有常主,计日受值。有他故,则唤无主之匠代之,曰唤代③。无主者黎明立桥以待④。

——摘编自《苏州府志》卷三

史料二 1850年以前,作为明清时期中国最发达的地区,江南在谷物加工、服装制作、制烛等行业的生产规模上与其城镇人口绝对数量增加的步态大体一致。榨油、酿酒、印刷等行业的成长速度较快。纺织业发展更为迅速,技术领先于世界⑤。但江南基本没有煤铁工业,生产、生活工具用铁甚少,更遑论其余贵金属。造船和工具制造等行业都有一定发展,但在工业中占比不断下降⑥。相应地,江南主要使用木炭和薪等燃料,以木材为主材,但人均消费量不高⑦。在明清江南,人力一直是主要的动力来源,较大规模的作坊或手工工场不仅不多,而且还有减少的趋势⑧。

——摘编自李伯重《江南的早期工业化(1550~1850年)》

[探究] (1)概括史料一中苏州丝织业出现的新现象。

(2)根据史料二并结合所学知识,指出19世纪中期以前明清时期江南手工业发展的特点。

以生产商品为目的的丝织业兴起,出现了早期资本家和雇工,形成了具有一定规模的自由劳动力市场。

江南手工业发展速度快,技术领先,但煤铁工业和工具制造业所占比重相对较低,缺乏机器动力和大型工场,这都阻碍了资本主义萌芽的发展。

[解读] (1)史料中有什么——全面获取信息

(2)答题用什么——针对筛选信息

据①②③④所获取的信息概括苏州丝织业的新现象;据⑤⑥⑧所获取的信息分析总结19世纪中期以前明清时期江南手工业发展的特点。

① 苏州一带农民多以丝织业为生

② 出现了早期资本家(机户)

③ 出现了早期雇工

④ 形成了自由劳动力市场

⑤ 江南手工业技术领先,发展速度快

⑥ 煤铁、工具制造在经济中所占比重不高

⑦ 人均木材消费不高

⑧ 资本主义萌芽发展受阻

[系统认知]

全面认识明清的资本主义萌芽

(1)明清资本主义萌芽的特点

①从行业和区域上看:产生于商品经济相对发达的江南地区的丝织行业。

②从表现上看:苏州丝织业出现了“机户出资,机工出力”的手工工场。这是一种资本主义性质的雇佣与被雇佣的关系,标志着资本主义萌芽的出现。

③从程度上看:只是在局部发达地区一些生产部门中稀疏出现,是十分微弱的,发展缓慢,直到鸦片战争前夕也没有成长为独立的经济力量。全国范围内,自然经济仍占绝对主导地位。

④从历史地位上看:代表了中国社会发展的历史趋势,是封建制度走向衰落的反映。

(2)对资本主义萌芽的认识

进步性 资本主义萌芽的出现,说明在中国封建社会内部产生了新的生产关系,代表了中国社会发展的总趋势

革命性 资本主义萌芽冲击并侵蚀着传统的经济形态,是中国封建社会衰落的重要表现,对反封建民主思想的产生具有重要意义

弱小性 资本主义萌芽只在部分地区的少数行业中出现,稀疏而微弱

缓慢性 发展非常缓慢,始终在萌芽状态中徘徊,直到鸦片战争前夕,农业和家庭手工业相结合的自然经济仍然占据主导地位

(四)归纳总结——古代中国手工业发展的特点

(1)历史悠久,源远流长。早在原始社会晚期,手工业就从农业中分离出来,成为独立的生产部门,持续不断地发展。

(2)手工业技术先进。古代中国手工业技术长期领先于世界,产品不仅供国内消费,而且很早就远销亚非欧国家。

(3)手工业生产部门不断增加,劳动分工越来越细。

(4)官营、民营、家庭手工业三种经营形态并存。官营手工业发达,长期占据统治地位;民营手工业到明中叶以后逐渐超过官营手工业,占据主导地位。

(5)农业与手工业的发展紧密结合,手工业发展受农业生产的制约。

(6)手工业布局随经济重心南移发生相应变化。

(7)明中叶后,民营手工业中出现了资本主义雇佣劳动关系。

随堂训练

1.[2022·全国乙卷,24]

据图可知,商、西周青铜器铸造的繁荣( )

A.推动了南北农业经济进步

B.依赖大规模商业活动开展

C.反映了南北方联系的加强

D.缘于统治区域扩大到江南

答案:C

解析:结合所学知识分析可知,南方的铜矿原料运输到北方,促进了北方青铜冶铸业的繁荣,使青铜器得以在商、西周政治中心及北方诸侯国地区被大量使用,由此得出南北方联系的加强,故C项正确;青铜器在商周时期主要是用作礼器,而非用于农业,故A项错误;当时南北交通不便,不利于大规模商业活动的开展,故B项错误;统治区域扩展和青铜器铸造没有必然联系,是南北方往来推动北方青铜器铸造繁荣,故D项错误。

2.[2021·湖北卷]中国历来重视水利工程建设,自东晋起,今湖北沿江各地堤防不断创筑和延展,相应的规章制度渐趋完善。下图呈现了清代中期湖北分段派工修筑江堤的情形,这表明( )

A.长江水患已被根治

B.经济重心开始南移

C.测绘技术世界领先

D.水利修防管理优化

湖北抢修长江、汉江堤工图(局部)

答案:D

解析:分段筑堤有利于提高工作效率,缩短工期,这是管理优化的表现,D项正确;“已被根治”的说法过于夸张绝对,排除A项;南宋时期经济重心已经完成南移,排除B项;材料中没有比较信息,不能说明当时测绘技术世界领先,排除C项。故选D项。

3.[2021·北京卷]唐代以来,中国瓷器远销欧洲。明末“海禁”后,瓷器出口大幅减少,同时期日本学习中国制瓷技术,生产出色彩艳丽的伊万里瓷,在欧洲广受欢迎。清前期,景德镇出产的瓷器借鉴伊万里瓷的艺术设计,质优价廉,重新占领欧洲市场。中国瓷器再次畅销欧洲的原因是( )

①制瓷技术保持世界领先 ②艺术设计注重借鉴创新 ③官营制瓷业占主导地位 ④国内民众的购买力下降

A.①② B.③④

C.①③ D.②④

答案:A

解析:根据材料可知,古代中国瓷器远销欧洲,主要原因在于当时中国的制瓷技术高超,领先世界,而且清前期技术创新,重新占领了欧洲市场,①②正确,A项正确;明中叶以后,中国的民营手工业占据主导;根据所学知识可知,中国瓷器在国内的消费量较大,③④错误,排除B、C、D。故选A项。

4.[2021·湖南卷]西晋的占田制、南朝刘宋的占山护泽令均规定,官员可按品级高低占有数目不等的农田、山地,助长了大土地所有制发展。至隋唐,实行均田制,普遍授田。据此可知,西晋至唐( )

A.自耕农数量存在反复

B.皇权与世族势力互相依赖

C.九品中正制遭到破坏

D.田制改革目的是开发土地

答案:A

解析:西晋时期官员可占据土地,使土地兼并现象严重,自耕农减少。而均田制之下普遍授田,使自耕农数量有所增加,因此反映出这一时期自耕农数量反复,A正确;材料没有体现世族,官员也不一定是世族,排除B;材料反映的是土地的变化,没有涉及选官制度,排除C;田制改革的目的是维护封建国家的经济基础,保证国家税收,开发土地是其作用,排除D。

5.[2021·辽宁卷]蠲免是中国古代朝廷根据地方民力对百姓应征赋税的免除。清朝的蠲免,除“偏灾赈蠲外,凡逋负(拖欠赋税)之在民者,与银谷食种之贷而未收者,遇国家庆典,或巡幸,或军兴,辄止勿责”。据此可知,蠲免政策旨在( )

A.减轻地方财政负担 B.稳定地方社会秩序

C.遏制地方官员贪腐 D.提高民众生活水平

答案:B

解析:根据材料可知,蠲免是中国古代朝廷根据地方民力对百姓应征赋税的免除,清朝的蠲免政策有利于减轻人民负担,缓和阶级矛盾,稳定地方社会秩序,维护清王朝统治,B项正确;减轻地方财政负担与蠲免政策的宗旨不符,排除A项;材料没有涉及地方官员贪腐信息,而是强调蠲免政策旨在稳定地方社会秩序,排除C项;蠲免政策有利于减轻人民负担,不等于提高民众生活水平,排除D项。故选B项。

6.[2021·广东卷]1289年,元政府在广泛种植木棉的浙东、江东、江西、湖广、福建等地设木棉提举司,每年向民间征收木棉布十万匹,使民众不堪重负。这( )

A.加重了区域经济的不均衡

B.妨碍了社会经济的发展

C.推动私营棉纺织业的繁荣

D.促使财政管理权限下移

答案:B

解析:根据“设木棉提举司,每年向民间征收木棉布十万匹,使民众不堪重负”可得出,元代政府加征木棉税,增加了民众的负担,不利于社会经济的发展,B项正确;增收木棉税只是一个内容,与区域经济的不平衡没有直接的关联,排除A;加征税收,不利于私营棉纺织业的发展,排除C;材料只涉及地方设立提举司收税,并不能证明财政管理权限下移,排除D。

7.[2021·全国乙卷]

西汉末、东汉中期部分地区民户数量表 单位:户

郡名 西汉末 东汉中期

代郡(今河北、山西间) 56 771 20 123

太原(今属山西) 169 863 30 902

南阳(今河南南部及湖北、陕西部分地区) 359 316 528 551

汝南(今河南东南、安徽西北) 461 587 404 448

豫章(今属江西) 67 462 406 496

零陵(今湖南、广西间) 21 092 212 284

据表可知,在此期间( )

A.长江以南经济发展加速

B.豪强大族势力没落

C.南北经济的不平衡加剧

D.个体农耕经济衰退

答案:A

解析:由材料数据可知,西汉末到东汉中期,长江以南的豫章、零陵等郡的人口成倍增长,而长江以北的代郡、太原、汝南等郡的人口却不同程度下降。依据所学知识可知,这和长江以南地区经济发展加速有关,故A正确;东汉时期豪强大族势力逐渐增强,故B错误;材料数据无法说明南北经济发展的不平衡,故C错误;个体农耕经济衰退不符合材料信息,故D错误。

8.[2020·天津卷,1]井田制下,村社内的土地分为公田和私田,私田是分给村社成员的份地,按制度定期交换,村社成员要随份地变动而迁居,即“三年一换土易居”。这意味着私田( )

A.可以进行交易买卖

B.收获全部上缴国家

C.属于小农经济范畴

D.所有权归国家所有

答案:D

解析:结合题中信息“井田制下”“私田”“三年一换土易居”可知,这些规定体现了国家对国有土地的统一管理,D项正确。井田制属于土地国有制,不允许自由买卖,A项错误,排除;井田制下,诸侯国的收获物由自己支配,每年诸侯按照规定向周王纳贡,因此不是全部上缴国家,B项错误,排除;小农经济模式确立于春秋战国时期,C项与史料时间不符,排除。

9.[2020·全国卷Ⅲ,25]东汉末年,曹操在许下和各地置田官,大力发展屯田,以解决军粮供应、田亩荒芜和流民问题。“数年中所在积粟,仓廪皆满。”曹操实行屯田,客观上( )

A.助长了大土地所有制

B.推动了农业商品化进程

C.促进了中原人口南迁

D.缓和了社会的主要矛盾

答案:D

解析:曹操在许下和各地置田官,大力发展屯田,因而“数年中所在积粟,仓廪皆满”,这有利于军粮供应、田亩荒芜和流民问题的解决,客观上缓和了社会的主要矛盾,有利于维护社会稳定,D项符合题意。曹操大力发展屯田,客观上限制了大土地所有制的发展,A项错误。屯田制为解决军粮问题,控制农业生产,没有推动农产品的商品化进程,排除B项。屯田制的推行,使流民成为政府的佃农,有了安定生产生活的条件,没有促进中原人口南迁,排除C项。

第18讲古代中国的农业经济和手工业经济

理知识体系

背史论术语

(1)中国是世界上农业的发祥地之一。从刀耕火种到铁犁牛耕,随着生产工具不断改进、生产技术日益完善和水利工程的不断兴建,精耕细作的农业生产体系在中国形成并日臻成熟。

(2)以家庭为单位从事生产劳动,“男耕女织”式自给自足的小农经济成为中国农村的主要经营方式,是两千多年中国封建社会生存和发展的经济基础。

(3)自然条件等因素造成的多样性、不均衡性是古代中国农业发展的又一特点,古代中国经济重心的转移正是这一特点的充分体现。

(4)中国古代素以手工业发达著称,处于世界领先地位。

(5)各种手工业经营形态相结合;官营手工业发达,产品精美;民营手工业艰难发展,后来居上;家庭手工业占有相当大的比重。

(6)中国的手工业长期受生产力发展水平及重农抑商政策的影响,始终是农业经济的附属存在,明清时期虽然产生了资本主义萌芽,但由于受封建生产关系的阻碍,中国始终没有进入工场手工业时代。

自主学习

互动课堂

随堂训练

自主学习

一、古代中国的农业经济

1.耕作技术——从“刀耕火种”到“以牛田”

(1)“刀耕火种”:在原始山林中,用“火耕”手段拓荒营田,进行最基本的种植经营。

(2)铁犁牛耕

①形成:春秋战国时期,农业发达地区采用牛耕技术和铁制工具。

②发展:汉代牛耕普及全国,出现___犁;东汉时出现一牛挽犁的耕作技术。

③成熟:唐代出现了结构更为完备的________。

(3)主要影响

①积极:耕作技术的改进,推动了中国农业经济的发展。

②局限:以小农户个体经营为主,耕作技术难以实现革命性的发展。

耦

曲辕犁

[易错辨析] 小农经济的“自给自足”并非富足

小农经济的基本特征是“自给自足”,其中“足”并非富足,而是主要满足自家的基本生活需要和交纳赋税,很少进行商品交换。事实上,在封建制度下,农民生活非常艰辛,受到封建政府沉重的压迫,还受到战争、动乱和自然灾害等威胁。

[构图解史] 耕作方式与农业经营方式演进的关系

2.土地制度——贫者无立锥之地

(1)制度变革

①商周时代:实行井田制,土地名义上为国家公有,实际上归国王所有。

②战国时期:商鞅变法废除井田制,确立了土地私有制。

③北魏到唐前期:推行_______。

(2)土地兼并

根源 封建土地私有制的发展

表现 贵族、官僚及豪强霸占良田,役使贫民,土地高度集中

影响 造成地权和劳动者的分离,导致农耕生产秩序严重破坏

引发民众暴动,“平均”的口号成为传统社会经济意识中的重要内容

均田制

[易错辨析] 封建土地所有制与地主土地所有制

封建土地所有制分为封建地主土地所有制、封建土地国有制、农民土地所有制三种所有制形式,其中封建地主土地所有制占据主导地位,是封建生产关系的基础。封建土地国有制的具体形式包括屯田制和均田制等。农民土地所有制虽不占支配地位,但却很规范而分散,由于农民经济力量薄弱,土地往往被兼并。

3.赋役制度

(1)赋税沉重

①名目繁多,以田亩税和______税为主要形式。

②农户缴纳的赋税,是专制王朝财政收入的主要来源。

(2)力役沉重

①劳动者服事徭役,是大型土木工程得以成功营造的基本条件。

②过度征发徭役迫使大批农耕劳动者长期离开土地。

(3)主要影响

①导致正常的经济生活秩序遭到严重破坏。

②引发社会动乱,成为王朝覆灭和社会经济文化凋残的直接原因。

人头

4.水利事业的发展

(1)水利文献:主要有《河渠书》《沟洫志》等。

(2)水利工程

①战国时期,李冰主持的_______和郑国主持的郑国渠。

②汉代关中农民创造的“井渠”至今还流行于吐鲁番、哈密一带的干旱地区。

③东汉王景治理黄河,基本解除水患。

(3)灌溉工具

①隋唐五代:北方有立井水车,长江流域发明________。

②宋代:水转翻车利用水力为动力。

③明清:出现了风力水车。

都江堰

高转筒车

[教材补缺] 古代中国经济重心的南移

(1)古代中国经济重心南移的原因及过程

①原因

a.中原人口的南迁,不仅为南方地区补充了大量劳动力,也带来了较为先进的生产工具和技术。

b.南方社会环境相对稳定,自然条件优越,蕴含着发展农耕经济的巨大潜力。

c.统治者的政策:南方统治者为增强实力,重视发展经济。

d.江南经济发展:新的农作物在江南引种,推动了农业生产的发展;海外贸易的发展,促进了江南商品经济的繁荣。

e.江南地区各族人民的共同劳动。

②经济重心南移的过程

魏晋南北朝时,江南得到初步开发,南北经济趋于平衡;中唐以后,南方经济发展水平逐渐赶上并超过北方;南宋时期,经济重心南移完成。

(2)古代中国经济重心南移的特点

①经济重心的南移伴随着北方人民的南迁。

②南移趋势往往在国家分裂或封建割据、战乱时期最突出。

③政治中心的南移(如南朝、南宋)对经济重心的南移有一定的影响。

④由北向南,从黄河流域转移到长江流域和江南一带;由内地向沿海逐渐转移。

(3)古代中国经济重心南移的影响

海外贸易 推动了南方沿海沿江城市的迅速发展,海上交通和运输有了很大改善,促进了宋元时期海上贸易的发展

城市发展 南方工商业城市增多,商品经济发达

人口分布 南方人口迅速膨胀,我国南部、东南部人口在全国总人口中的比重不断增长

人才教育 促进了南方地区文化教育事业的发展

民族关系 促进了民族的多样性和统一性

生态环境 南方某些地区被过度开发,破坏了生态环境,影响经济的可持续发展

二、古代中国的手工业经济

1.手工业类型

(1)家庭手工业

①特点:自给自足,产品有时也进入流通领域。

②地位:长期附属于农民家庭之中,形成以小农业和小手工业紧密结合的“男耕女织”的经济形式。

(2)田庄手工业

①背景:汉代出现豪强地主控制下的田庄。

②地位:田庄中的手工业生产是自然经济活动中的重要内容。

(3)官营手工业(工官制度)

①出现:汉武帝时代,政府垄断煮盐、冶铁、铸钱等行业。

②特点:专门制造官府专用和皇帝私用的物品;制作工艺水平代表了当时手工业的最高技术水平。

③弊端:技术发明和革新不能服务于社会;行业之间相互隔绝,新技术难以推广;技术工艺的传承具有封闭性;匠户没有人身自由,劳动创造性受到严重束缚。

[知识拓展] 官营手工业与市场的关系

官营手工业生产的物品主要是为了满足皇室、贵族和各级官吏的需要,这种把所需产品排斥于市场之外、依靠直接劳役实行自给的方式严重影响了市场经济的发展,但是随着封建经济领域内商品经济的不断发展,官营手工业与市场的联系逐渐加强。

[构图解史] 理解三种手工业的地位

2.手工业部门与成就

(1)纺织业

①新石器时代,纺织技术已经萌芽,原料最初用的是麻和葛。

②商代有负责指导蚕桑生产的专职官员。

③汉代花色品种多样,丝织品远销到地中海地区,中国因此被称为“_______”。

④唐代私营纺织作坊兴起,官营纺织业规模也相当大。

⑤宋代棉花种植普及,棉纺织技术已经推广到闽、粤等地区,丝织工艺水平有所提高。

⑥元代________创造新式纺车,推广织造技术。棉布逐渐成为当时民众的主要衣料。

⑦明代蚕桑、棉花种植面积扩大,而且出现了雇工和自由劳动力市场。手工工场和______劳动关系的出现,标志着资本主义萌芽开始产生。

丝国

黄道婆

雇佣

(2)冶铸业

①商周时期,黄河流域的青铜铸造工艺已达到很高的水平,作品多为礼制的象征,代表着权力和秩序。

②春秋晚期出现人工冶炼的铁器。

③战国中期后炼钢和淬火工艺有所发展。

④汉代冶铁以煤炭作燃料,并创造出用水力作为动力的鼓风装置——______。

⑤南北朝时期出现灌钢法。

⑥北宋时期有以煤作为燃料冶铁的明确记载。

(3)制陶业

①原始时代的彩陶和龙山文化的蛋壳黑陶,工艺水平很高。

②唐代美术陶制品“_______”风行一时。

水排

唐三彩

(4)制瓷业

①早期瓷器是一种釉陶,又称做原始青瓷。

②商代中期到东汉晚期,是陶发展到瓷的过渡阶段。

③唐代制瓷业已成为独立的生产部门,有青瓷和______两大体系,代表是越窑的青瓷、邢窑的白瓷。

④唐宋以来,各地瓷窑所产瓷器各具风格。

⑤清代康熙年间,发明粉彩瓷器工艺;雍正时期,烧制技术达到顶峰。

⑥唐宋以来,瓷器成为中国经海路外销的重要商品,“海上丝绸之路”也被称为“______”。

白瓷

瓷路

互动课堂

考点一 古代农业的基本生产模式

(一)历史概念——“自然经济”“小农经济”“自耕农经济”

(1)自然经济的本质属性是物质生产的自给自足,和商品经济相对立。小农经济的本质属性是家庭经营,经营规模狭小。自耕农经济是小农经济的重要组成部分,小农经济除包括自耕农经济外,还包括以租种地主土地为生的佃农经济。三者的关系图示如下:

(2)自然经济的基本特征是“自给自足”,其中“足”并非富足,而是指能满足自家基本生活需要和缴纳赋税,但是很少进行商品交换。事实上,封建制度下的农民生活非常艰苦。

(二)追根溯源——精耕细作传统农业生产模式产生和发展的原因

(1)精耕细作农业技术是我国古代人民在农业生产实践中为应对自然条件而产生的,它是建立在对农作物和农业环境诸因素之间的辩证关系的认识基础上形成的,是长期农业生产经验的升华。

(2)各地区各民族人民丰富的农业实践,以及相互之间农业文化的交流和融合,为精耕细作优良传统的形成和发展提供了深厚的基础。

(3)我国古代经济制度有其特有的强大的自我调节能力和再生能力,从唐宋迄明清,正是地主经济的自我调整,使农民进行生产的条件获得某种改善,从而使建立在小农经济基础上的精耕细作农业持续获得发展。这也是精耕细作传统形成和发展的重要原因。

(4)精耕细作的农业技术以“人多地少”为发展的重要条件。因为“人多地少”这种情况迫使人们致力于提高土地利用率和增加单位面积产量。

(三)读图明史——古代农田灌溉工具的革新与应用

[探究] 以上图片分别为何种灌溉工具?两种工具有何区别?

答案:工具:翻车和筒车。

区别:翻车以人力为主要动力,筒车以水力为动力。

[系统认知]

精耕细作在古代农业发展中的表现

(1)耕作方式发展:铁农具的使用和牛耕的推广是精耕细作技术发展的基础,出现于春秋战国时期,经不断完善而为后世所沿用。

(2)耕作技术进步:耕作方法、田间管理系统完善,提高单位面积产量,提高土地利用率,是精耕细作技术体系的总目标。

(3)改善农业环境:重视农田灌溉,改善土壤环境,使农业收成不再完全取决于天气等的好坏。

(四)归纳总结——精耕细作传统农业生产模式的影响

1.积极性

(1)农民生活相对比较稳定,且有较高的生产积极性,为中华各民族大团结作出了一定贡献。

(2)农村经济的发展能够在很大程度上稳定社会秩序,稳固了统治阶级的统治。

(3)农业的发展推动了手工业和商业的发展,从而推动了社会经济不断向前发展。

2.消极性

(1)较小的生产规模和简单的性别分工,很难扩大再生产,阻碍了社会分工和交换经济的发展,阻碍社会发展。

(2)受自然灾害、战乱、人口激增、苛政和土地兼并的影响,体现出了其脆弱性。

(3)阻碍商品经济和资本主义萌芽发展,也体现出了其具有落后性和局限性。

考点二 古代农业的基本经营方式

(一)历史概念——“租佃关系”“地主庄园经济”

1.租佃关系

(1)地主把土地租给佃农耕种,收取地租作为收益,称为租佃制。租佃制下,地主与佃农之间形成了租佃关系。租佃关系形成于战国时期,宋代时,租佃经营仅次于自耕农形式。明清时期,租佃制普及全国,成为农村经济中的主要形式。

(2)在租佃制下,地主与佃农虽然是剥削与被剥削的关系,但佃农在选择雇主方面有一定的权利,而且在支配农产品方面也获得了适当的自主权。租佃方式的确定,使佃农对地主的依附关系相对减弱;大大提高了农民的生产积极性,有利于农业的稳步发展。

2.地主庄园经济(田庄经济)

(1)田庄是汉代地主经营地产的一种生产组织形式。它占有大量的土地、山林川泽,控制着众多的依附人口(佃客),以满足地主的生活和享乐需要为目的组织生产,能够“闭门成市”,甚至可以“有求必给”,自给自足地进行生产、生活。

(2)在田庄里,佃主与佃户每每聚族而居,带有浓厚的封建宗法色彩;东汉地主田庄的大量存在,使东汉社会的发展不是表现为封建国家的强大和统一的巩固,而是表现为封建国家的贫弱和政治局势的不稳定。田庄在战乱时有利于生产稳定,但也容易形成割据势力。

(二)史料探史——小农经济的特点

史料一 徐州古丰县,有村曰朱陈。去县百余里,桑麻青氛氲。机梭声札札,牛驴走纭纭。女汲涧中水,男采山上薪①。县远官事少,山深人俗淳。有财不行商,有丁不入军。家家守村业,头白不出门②。

——摘编自白居易《朱陈村》

史料二 春耕,夏耘,秋获,冬藏,伐薪樵,治官府,给徭役……勤苦如此,尚复被水旱之灾③,急政暴虐,赋敛不时,朝令而暮改④。当其有者半贾而卖,亡者取倍称之息;于是有卖田宅、鬻子孙以偿债者矣⑤。

——摘编自晁错《论贵粟疏》

[探究] 据史料一、二,概括归纳中国古代小农经济的主要特点有哪些?

答案:①分散性:是一家一户的个体小生产。

②稳定性:农业与家庭手工业紧密结合,自给自足。

③封闭性:个体之间很少有交往和合作。

④脆弱性:易受天灾、苛政和土地兼并的影响,特别是封建王朝政策的影响。

⑤落后性:相对简单的生产工具、长期不变的生产技术和容易满足的社会心理状态。

[解读] (1)史料中有什么——全面获取信息

(2)答题用什么——针对筛选信息

两则史料从分散性、封闭性、保守性和脆弱性等不同方面说明了小农经济的特点,从中概括归纳即可。

① 说明中国古代农业以家庭为基本生产单位,分工简单,男耕女织

② 说明小农经济具有分散性、封闭性、保守性

③ 说明小农经济易受到天灾的影响

④ 说明古代中国农民承担着沉重的徭役和赋税

⑤ 说明沉重的赋税使贫困的农户倾家荡产

[系统认知]

以通史视角认识古代中国小农经济的特点

(1)政治上:小农经济的分散性是中央集权制度存在的必要因素和经济基础。

(2)经济上:小农经济自给自足的特点是重农抑商政策和闭关锁国政策实施的根源;小农经济的脆弱性,要求统治阶级抑制商业,防止商业与农业争夺劳动力。

(3)科技文化上:小农经济的发展促进了与农业相关的科技发展,造就了中国古代科技具有实用性、实践性的特点;同时,小农经济发展的落后性也决定了中国古代科技无法实现根本性的突破;古代许多文学作品多是反映小农经济条件下人们的理想和憧憬。

(4)民族心理与家庭伦理观念上:小农经济下的中国农民具有忠厚老实、吃苦耐劳、艰苦奋斗的精神,也有狭隘、自私、保守性的不足;小农经济条件下,导致“重男轻女”“安土重迁”思想观念的产生;同时也铸就了中国古代注重孝道、重视邻里与家庭和睦的观念。

(三)归纳总结——租佃关系日趋普遍化

1.过程

(1)战国时期:租佃方式产生。

(2)汉代:租佃现象比较普遍。

(3)宋代:租佃关系日益普遍化,租佃经营成为仅次于自耕农形式的重要经营方式,土地出租时,多订立契约,作为解决纠纷的依据,地租以实物租为主。

(4)明清时期:人口增多,人地矛盾突出使租佃关系进一步发展。

2.特征

(1)土地出租者与土地租佃者之间采取了一种契约形式。契约内容包括田亩的位置、数量、类别以及地租偿付的方式及数量。

(2)租佃制下,佃户有了迁移的自由,社会身份、地位在法律上有了显著的提高。魏晋隋唐时期的部曲、佃户都束缚在土地上,没有迁移的自由,到宋代时佃户对地主的人身依附关系大为削弱,佃户的身份地位提高。

(3)实物地租代替劳役地租成为占支配地位的地租形态。宋代地租主要有分成租和定额租两种。

(4)租佃制呈现复杂化趋势。在经济发展较快的江浙地区,在土地所有者和实际耕种者之间出现了二地主阶层,从而使土地所有权、占用权和使用权分离。

考点三 古代中国经济重心南移

(一)史料探史——经济重心南移

史料一 楚越之地,地广人希(稀),饭稻羹鱼,或火耕而水耨……不待贾(买卖)而足……无积聚而多贫①。是故江淮以南,无冻饿之人,亦无千金之家②。

——摘编自《史记·货殖列传》

史料二 朝廷在故都(开封)时,实仰东南财赋③,而吴中又为东南根柢,语曰:“苏常熟,天下足。”④

——摘编自陆游《渭南文集》

史料三 北宋科举入朝做官的官员统计⑤

前期 中期 后期

人数 比例 人数 比例 人数 比例

北方 278人 84.5% 274人 63.9% 121人 40.3%

南方 51人 15.5% 155人 36.1% 179人 59.7%

[探究] (1)结合所学知识,分析为何会出现从史料一到史料二的这种变化。

(2)史料三的表格所示内容反映的实质问题是什么?

①魏晋南北朝、唐中后期及北宋,北方是经济重心,但北方战乱较多,导致大量人口南迁,从而带去了先进的生产技术,促进了江南经济的发展。②南方相对安定,东晋、南朝及南宋等朝代政治中心均在南方,统治者也重视发展经济。③南方自然条件优越,土壤肥沃等。

从史料三的表格信息可以看出,随着经济重心的南移,北宋时期南方地区通过科举入朝为官的人数逐渐增多,客观上反映了经济重心转移对文化教育的影响,说明文化重心随经济重心转移而变化。

[解读] (1)史料中有什么——全面获取信息

(2)答题用什么——针对筛选信息

由①②所获取的信息和③④所获取的信息对比可知江南地区的变化;由⑤所获取的信息概括其实质。

① 江南地区地广人稀,生产方式落后

② 说明了江南地区经济发展缓慢

③ 表明宋代国家财政收入主要依赖江南地区

④ 说明江南成为国家的重要粮食产地

⑤ 反映了北宋时期南方入朝为官的人数逐渐增多

[系统认知]

经济重心南移的原因及过程

(1)原因

①黄河流域人口因动乱大规模南迁,不仅为南方地区补充了大量劳动力,也带去了较为先进的生产工具和技术。

②南方社会环境相对稳定。

③南方自然条件优越,蕴含着发展农耕经济的巨大潜力。

(2)过程

朝代 表现 特征

魏晋南北朝 初步形成稻麦兼种、水陆互补的作物体系,耕地面积和产量大幅度提高。农业、手工业和商业发展 江南得到初步开发

中唐以后 南方经济继续加速发展,逐渐赶上北方 南北经济总量基本持平

南宋时期 经济上南强于北的局面完全确立,南方正式成为古代中国的经济重心 经济重心南移最终完成

(二)纵引横联——综合认识经济重心南移的影响

对海外贸 易的影响 经济重心的南移,推动了南方沿海沿江城市的迅速发展,海上交通和运输有了很大改善,促进了宋元时期海上贸易的发展

对城市发 展的影响 经济重心南移完成后的元明清时期,南方工商业城市增多,商品经济发达,一直影响至今

对人口分 布的影响 北方人口的南迁一定程度上促进了经济重心的南移,而经济重心的南移又反过来吸引了北方人民进一步南迁。南方人口迅速膨胀,我国南部、东南部人口在全国总人口中的比重不断增长

对文化教 育的影响 经济重心的南移,促进了南方地区文化教育事业的发展

对民族关 系的影响 经济重心的南移,使我国各民族更好地融合在一起,促进了民族的多样性和统一性的发展

对生态环 境的影响 经济重心南移,导致南方某些地区的过度开发,一定程度上破坏了生态环境,影响经济的可持续发展

对风俗习 惯的影响 如受经济重心南移的影响,唐中期北方饮茶之风盛行等

考点四 古代中国手工业的发展

(一)历史概念——“工商食官”“官营手工业”“匠户”“私营手工业”“家庭手工业”

1.工商食官:“工”即官府控制下的手工业者,“商”是官商,他们在官府的监督、控制下劳动,由官府给予必需的生产原料和衣食等微薄的生活资料,称之为“食官”。他们的职业世代相袭,没有经营、迁徙的自由,专为官府和贵族服务。

2.官营手工业:是指工匠集中在官府设立的作坊内,使用官府供给的原料,制作加工官府指定的产品。

3.匠户:指中国古代从事手工业生产的专业人户,唐代有工匠在官营手工业作坊定期服役的制度。宋代匠户曾被官府以强制方式役使。元代以后,工匠被编入专门户籍,由专门机构直接管理,不得脱籍改业、世代相袭。明代沿用元代的匠户制度,明代嘉靖四十一年(1562)起,轮班匠一律征银,政府以银雇工,匠户可自由从事工商业,人身束缚大大削弱,促进了民间手工业的发展。到了清代,匠户制度正式终结,手工业由民间工商业者私人经营。

4.私营手工业:指手工业由民间工商业者私人经营,生产资料私有,生产的产品主要面向市场销售。

5.家庭手工业:指中国古代农民经营的副业,是自给自足的小农经济的补充,产品主要用于自己消费,剩余部分也少量进入市场销售。

(二)追根溯源——古代中国手工业没有出现生产领域技术革命的原因

市场因素 男耕女织的小农经济具有封闭性,对商品的需求量不大

官营压制 官营手工业占据最有利可图的行业,加之其规模大、技术精,对民营手工业产生了冲击

政策限制 手工业者社会地位低下,封建政府往往对其征收重税

社会动荡 民间手工业力量弱小,封建社会的动荡往往对其冲击巨大

技术水平 技术传承具有封闭性,难以得到交流提高

(三)史料探史——明清时期的资本主义萌芽

史料一 明万历苏民无积聚,多以丝织为生①。东北半城皆居机户,郡城之东皆习机业②……工匠各有专能,匠有常主,计日受值。有他故,则唤无主之匠代之,曰唤代③。无主者黎明立桥以待④。

——摘编自《苏州府志》卷三

史料二 1850年以前,作为明清时期中国最发达的地区,江南在谷物加工、服装制作、制烛等行业的生产规模上与其城镇人口绝对数量增加的步态大体一致。榨油、酿酒、印刷等行业的成长速度较快。纺织业发展更为迅速,技术领先于世界⑤。但江南基本没有煤铁工业,生产、生活工具用铁甚少,更遑论其余贵金属。造船和工具制造等行业都有一定发展,但在工业中占比不断下降⑥。相应地,江南主要使用木炭和薪等燃料,以木材为主材,但人均消费量不高⑦。在明清江南,人力一直是主要的动力来源,较大规模的作坊或手工工场不仅不多,而且还有减少的趋势⑧。

——摘编自李伯重《江南的早期工业化(1550~1850年)》

[探究] (1)概括史料一中苏州丝织业出现的新现象。

(2)根据史料二并结合所学知识,指出19世纪中期以前明清时期江南手工业发展的特点。

以生产商品为目的的丝织业兴起,出现了早期资本家和雇工,形成了具有一定规模的自由劳动力市场。

江南手工业发展速度快,技术领先,但煤铁工业和工具制造业所占比重相对较低,缺乏机器动力和大型工场,这都阻碍了资本主义萌芽的发展。

[解读] (1)史料中有什么——全面获取信息

(2)答题用什么——针对筛选信息

据①②③④所获取的信息概括苏州丝织业的新现象;据⑤⑥⑧所获取的信息分析总结19世纪中期以前明清时期江南手工业发展的特点。

① 苏州一带农民多以丝织业为生

② 出现了早期资本家(机户)

③ 出现了早期雇工

④ 形成了自由劳动力市场

⑤ 江南手工业技术领先,发展速度快

⑥ 煤铁、工具制造在经济中所占比重不高

⑦ 人均木材消费不高

⑧ 资本主义萌芽发展受阻

[系统认知]

全面认识明清的资本主义萌芽

(1)明清资本主义萌芽的特点

①从行业和区域上看:产生于商品经济相对发达的江南地区的丝织行业。

②从表现上看:苏州丝织业出现了“机户出资,机工出力”的手工工场。这是一种资本主义性质的雇佣与被雇佣的关系,标志着资本主义萌芽的出现。

③从程度上看:只是在局部发达地区一些生产部门中稀疏出现,是十分微弱的,发展缓慢,直到鸦片战争前夕也没有成长为独立的经济力量。全国范围内,自然经济仍占绝对主导地位。

④从历史地位上看:代表了中国社会发展的历史趋势,是封建制度走向衰落的反映。

(2)对资本主义萌芽的认识

进步性 资本主义萌芽的出现,说明在中国封建社会内部产生了新的生产关系,代表了中国社会发展的总趋势

革命性 资本主义萌芽冲击并侵蚀着传统的经济形态,是中国封建社会衰落的重要表现,对反封建民主思想的产生具有重要意义

弱小性 资本主义萌芽只在部分地区的少数行业中出现,稀疏而微弱

缓慢性 发展非常缓慢,始终在萌芽状态中徘徊,直到鸦片战争前夕,农业和家庭手工业相结合的自然经济仍然占据主导地位

(四)归纳总结——古代中国手工业发展的特点

(1)历史悠久,源远流长。早在原始社会晚期,手工业就从农业中分离出来,成为独立的生产部门,持续不断地发展。

(2)手工业技术先进。古代中国手工业技术长期领先于世界,产品不仅供国内消费,而且很早就远销亚非欧国家。

(3)手工业生产部门不断增加,劳动分工越来越细。

(4)官营、民营、家庭手工业三种经营形态并存。官营手工业发达,长期占据统治地位;民营手工业到明中叶以后逐渐超过官营手工业,占据主导地位。

(5)农业与手工业的发展紧密结合,手工业发展受农业生产的制约。

(6)手工业布局随经济重心南移发生相应变化。

(7)明中叶后,民营手工业中出现了资本主义雇佣劳动关系。

随堂训练

1.[2022·全国乙卷,24]

据图可知,商、西周青铜器铸造的繁荣( )

A.推动了南北农业经济进步

B.依赖大规模商业活动开展

C.反映了南北方联系的加强

D.缘于统治区域扩大到江南

答案:C

解析:结合所学知识分析可知,南方的铜矿原料运输到北方,促进了北方青铜冶铸业的繁荣,使青铜器得以在商、西周政治中心及北方诸侯国地区被大量使用,由此得出南北方联系的加强,故C项正确;青铜器在商周时期主要是用作礼器,而非用于农业,故A项错误;当时南北交通不便,不利于大规模商业活动的开展,故B项错误;统治区域扩展和青铜器铸造没有必然联系,是南北方往来推动北方青铜器铸造繁荣,故D项错误。

2.[2021·湖北卷]中国历来重视水利工程建设,自东晋起,今湖北沿江各地堤防不断创筑和延展,相应的规章制度渐趋完善。下图呈现了清代中期湖北分段派工修筑江堤的情形,这表明( )

A.长江水患已被根治

B.经济重心开始南移

C.测绘技术世界领先

D.水利修防管理优化

湖北抢修长江、汉江堤工图(局部)

答案:D

解析:分段筑堤有利于提高工作效率,缩短工期,这是管理优化的表现,D项正确;“已被根治”的说法过于夸张绝对,排除A项;南宋时期经济重心已经完成南移,排除B项;材料中没有比较信息,不能说明当时测绘技术世界领先,排除C项。故选D项。

3.[2021·北京卷]唐代以来,中国瓷器远销欧洲。明末“海禁”后,瓷器出口大幅减少,同时期日本学习中国制瓷技术,生产出色彩艳丽的伊万里瓷,在欧洲广受欢迎。清前期,景德镇出产的瓷器借鉴伊万里瓷的艺术设计,质优价廉,重新占领欧洲市场。中国瓷器再次畅销欧洲的原因是( )

①制瓷技术保持世界领先 ②艺术设计注重借鉴创新 ③官营制瓷业占主导地位 ④国内民众的购买力下降

A.①② B.③④

C.①③ D.②④

答案:A

解析:根据材料可知,古代中国瓷器远销欧洲,主要原因在于当时中国的制瓷技术高超,领先世界,而且清前期技术创新,重新占领了欧洲市场,①②正确,A项正确;明中叶以后,中国的民营手工业占据主导;根据所学知识可知,中国瓷器在国内的消费量较大,③④错误,排除B、C、D。故选A项。

4.[2021·湖南卷]西晋的占田制、南朝刘宋的占山护泽令均规定,官员可按品级高低占有数目不等的农田、山地,助长了大土地所有制发展。至隋唐,实行均田制,普遍授田。据此可知,西晋至唐( )

A.自耕农数量存在反复

B.皇权与世族势力互相依赖

C.九品中正制遭到破坏

D.田制改革目的是开发土地

答案:A

解析:西晋时期官员可占据土地,使土地兼并现象严重,自耕农减少。而均田制之下普遍授田,使自耕农数量有所增加,因此反映出这一时期自耕农数量反复,A正确;材料没有体现世族,官员也不一定是世族,排除B;材料反映的是土地的变化,没有涉及选官制度,排除C;田制改革的目的是维护封建国家的经济基础,保证国家税收,开发土地是其作用,排除D。

5.[2021·辽宁卷]蠲免是中国古代朝廷根据地方民力对百姓应征赋税的免除。清朝的蠲免,除“偏灾赈蠲外,凡逋负(拖欠赋税)之在民者,与银谷食种之贷而未收者,遇国家庆典,或巡幸,或军兴,辄止勿责”。据此可知,蠲免政策旨在( )

A.减轻地方财政负担 B.稳定地方社会秩序

C.遏制地方官员贪腐 D.提高民众生活水平

答案:B

解析:根据材料可知,蠲免是中国古代朝廷根据地方民力对百姓应征赋税的免除,清朝的蠲免政策有利于减轻人民负担,缓和阶级矛盾,稳定地方社会秩序,维护清王朝统治,B项正确;减轻地方财政负担与蠲免政策的宗旨不符,排除A项;材料没有涉及地方官员贪腐信息,而是强调蠲免政策旨在稳定地方社会秩序,排除C项;蠲免政策有利于减轻人民负担,不等于提高民众生活水平,排除D项。故选B项。

6.[2021·广东卷]1289年,元政府在广泛种植木棉的浙东、江东、江西、湖广、福建等地设木棉提举司,每年向民间征收木棉布十万匹,使民众不堪重负。这( )

A.加重了区域经济的不均衡

B.妨碍了社会经济的发展

C.推动私营棉纺织业的繁荣

D.促使财政管理权限下移

答案:B

解析:根据“设木棉提举司,每年向民间征收木棉布十万匹,使民众不堪重负”可得出,元代政府加征木棉税,增加了民众的负担,不利于社会经济的发展,B项正确;增收木棉税只是一个内容,与区域经济的不平衡没有直接的关联,排除A;加征税收,不利于私营棉纺织业的发展,排除C;材料只涉及地方设立提举司收税,并不能证明财政管理权限下移,排除D。

7.[2021·全国乙卷]

西汉末、东汉中期部分地区民户数量表 单位:户

郡名 西汉末 东汉中期

代郡(今河北、山西间) 56 771 20 123

太原(今属山西) 169 863 30 902

南阳(今河南南部及湖北、陕西部分地区) 359 316 528 551

汝南(今河南东南、安徽西北) 461 587 404 448

豫章(今属江西) 67 462 406 496

零陵(今湖南、广西间) 21 092 212 284

据表可知,在此期间( )

A.长江以南经济发展加速

B.豪强大族势力没落

C.南北经济的不平衡加剧

D.个体农耕经济衰退

答案:A

解析:由材料数据可知,西汉末到东汉中期,长江以南的豫章、零陵等郡的人口成倍增长,而长江以北的代郡、太原、汝南等郡的人口却不同程度下降。依据所学知识可知,这和长江以南地区经济发展加速有关,故A正确;东汉时期豪强大族势力逐渐增强,故B错误;材料数据无法说明南北经济发展的不平衡,故C错误;个体农耕经济衰退不符合材料信息,故D错误。

8.[2020·天津卷,1]井田制下,村社内的土地分为公田和私田,私田是分给村社成员的份地,按制度定期交换,村社成员要随份地变动而迁居,即“三年一换土易居”。这意味着私田( )

A.可以进行交易买卖

B.收获全部上缴国家

C.属于小农经济范畴

D.所有权归国家所有

答案:D

解析:结合题中信息“井田制下”“私田”“三年一换土易居”可知,这些规定体现了国家对国有土地的统一管理,D项正确。井田制属于土地国有制,不允许自由买卖,A项错误,排除;井田制下,诸侯国的收获物由自己支配,每年诸侯按照规定向周王纳贡,因此不是全部上缴国家,B项错误,排除;小农经济模式确立于春秋战国时期,C项与史料时间不符,排除。

9.[2020·全国卷Ⅲ,25]东汉末年,曹操在许下和各地置田官,大力发展屯田,以解决军粮供应、田亩荒芜和流民问题。“数年中所在积粟,仓廪皆满。”曹操实行屯田,客观上( )

A.助长了大土地所有制

B.推动了农业商品化进程

C.促进了中原人口南迁

D.缓和了社会的主要矛盾

答案:D

解析:曹操在许下和各地置田官,大力发展屯田,因而“数年中所在积粟,仓廪皆满”,这有利于军粮供应、田亩荒芜和流民问题的解决,客观上缓和了社会的主要矛盾,有利于维护社会稳定,D项符合题意。曹操大力发展屯田,客观上限制了大土地所有制的发展,A项错误。屯田制为解决军粮问题,控制农业生产,没有推动农产品的商品化进程,排除B项。屯田制的推行,使流民成为政府的佃农,有了安定生产生活的条件,没有促进中原人口南迁,排除C项。

同课章节目录