第29讲当代资本主义的新变化与苏联社会主义改革 课件(共50张PPT)-2023-2024高考历史统编版一轮复习

文档属性

| 名称 | 第29讲当代资本主义的新变化与苏联社会主义改革 课件(共50张PPT)-2023-2024高考历史统编版一轮复习 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 542.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-04-07 09:12:13 | ||

图片预览

文档简介

(共50张PPT)

第29讲当代资本主义的新变化

与苏联社会主义改革

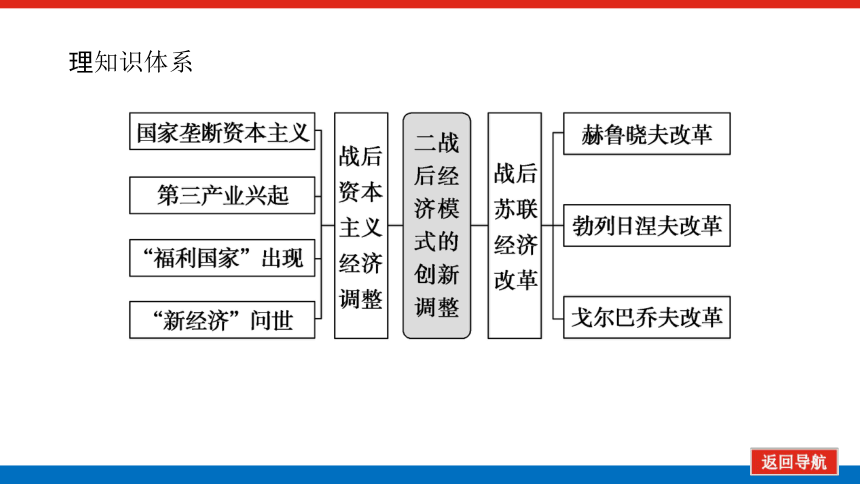

理知识体系

背史论术语

(1)第二次世界大战后,继罗斯福新政之后,资本主义发达国家相继进行改革和调整,国家对经济大力干预,普遍推行国家垄断资本主义。

(2)第二次世界大战以来,西方主要资本主义国家为缓和社会矛盾,实现社会平等,进行了政策调整,使“福利国家”制度发展起来。

(3)第三产业的繁荣,提高了经济竞争力,拓展了经济活动领域,增加了就业,扩大了市场,改善了资源配置。

(4)美国的“新经济”,是一种以知识经济为基础、以信息技术为主导的新的经济增长模式。

(5)赫鲁晓夫改革的重点在农业方面,勃列日涅夫改革的重点在工业方面,二人都未突破斯大林模式的束缚。

(6)戈尔巴乔夫改革对斯大林模式进行了根本变革,但偏离了社会主义方向,最终失败。

自主学习

互动课堂

随堂训练

自主学习

一、当代资本主义的新变化

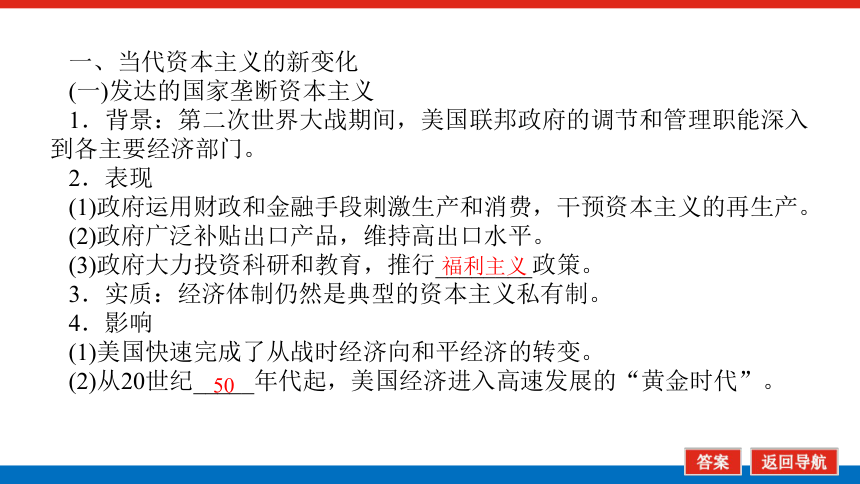

(一)发达的国家垄断资本主义

1.背景:第二次世界大战期间,美国联邦政府的调节和管理职能深入到各主要经济部门。

2.表现

(1)政府运用财政和金融手段刺激生产和消费,干预资本主义的再生产。

(2)政府广泛补贴出口产品,维持高出口水平。

(3)政府大力投资科研和教育,推行________政策。

3.实质:经济体制仍然是典型的资本主义私有制。

4.影响

(1)美国快速完成了从战时经济向和平经济的转变。

(2)从20世纪_____年代起,美国经济进入高速发展的“黄金时代”。

福利主义

50

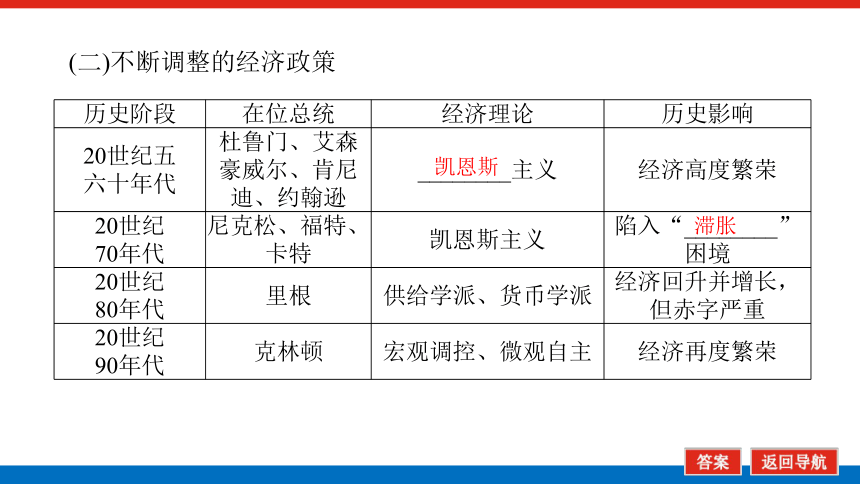

(二)不断调整的经济政策

历史阶段 在位总统 经济理论 历史影响

20世纪五 六十年代 杜鲁门、艾森豪威尔、肯尼迪、约翰逊 ________主义 经济高度繁荣

20世纪 70年代 尼克松、福特、卡特 凯恩斯主义 陷入“________”困境

20世纪 80年代 里根 供给学派、货币学派 经济回升并增长,但赤字严重

20世纪 90年代 克林顿 宏观调控、微观自主 经济再度繁荣

凯恩斯

滞胀

(三)美国的“新经济”

1.背景:二战后,先进的科学技术成果极大地推动了经济的发展。

2.概念提出:20世纪90年代初。

3.含义:它是在经济全球化形势下的一种以知识经济为基础、以________为主导的新的经济增长模式。

4.特征:经济增长伴随着较低的通货膨胀率和失业率,基本上实现零通货膨胀下的充分就业。

5.影响:从20世纪90年代开始,美国经济实现了长达10年的持续增长。

6.本质:资本主义生产关系没有改变,经济发展的周期性仍然存在。

信息技术

[特别提示] “新经济”的实质是信息化与全球化,其推动了全球一体化进程和实现可持续发展。

(四)英国的混合市场经济

1.凯恩斯主义特征(二战后)

(1)私人企业与________相结合。

(2)国家计划与市场经济相结合。

(3)国家干预与自由竞争相结合。

2.货币主义(20世纪80年代):撒切尔夫人推出经济改革政策,调整经济运行机制。

3.经济自由主义(20世纪90年代):向“多市场、少政府”转变。

国有化

(五)法国的计划指导型经济

1.发展方针:企业国有化、经济计划化和建设福利国家。

2.特征:计划与市场相结合、国有企业与私人企业共存。

3.措施

(1)提高国有企业比重和制定经济计划。

(2)利用财政、税收、价格等手段全面指导和调节社会经济。

4.结果

(1)法国的政府干预模式使经济保持了快速发展。

(2)20世纪80年代中期以后,法国开始了________浪潮。

私有化

[特别提示] 二战后,英法与美国不同,因其私人垄断资本较弱,国家对经济的干预主要表现为大量企业国有化。20世纪80年代,英法减少国家对经济的干预主要表现为将大量国有企业私有化。

(六)联邦德国的社会市场经济

1.建立:1949年阿登纳政府废除中央统制经济,建立“社会市场经济”。

2.特征

(1)充分发挥_______的调节作用。

(2)建立完善的社会保障制度,保障人民的基本生活。

3.内容

(1)限制垄断行为,保护竞争秩序。

(2)实行稳定的财政政策和货币政策。

(3)用收入调节政策来实现相对的社会公平。

4.结果:经济奇迹般地迅速恢复和发展,成为西欧经济的“火车头”。

市场

(七)日本的政府主导型市场经济

1.背景:第二次世界大战后初期,实行“______________”。

2.形成:20世纪50年代中期以后,逐步确立起以市场调节为基础的自由竞争机制,但政府始终掌握社会经济计划和经济政策的决策权。

3.特征:政府对经济的_____远远大于市场调节。

4.结果

(1)1987年成为世界第二经济大国。

(2)20世纪90年代出现“泡沫经济”,但经济强国的地位没有动摇。

统制经济体制

干预

(八)建立“福利国家”和第三产业的兴起

1.建立“福利国家”(社会保障)

(1)目的:为了缩小贫富差距,减少因贫困引发的社会问题。

(2)实质:国家运用________政策和社会服务开支,保障个人和家庭的最低收入,保障其经济安全。

(3)历程:20世纪六七十年代日渐完备;70年代后受挫,但是继续发展;80年代以后,缩小“福利国家”的规模。

(4)评价

①一定程度上保障了人民的利益,对社会稳定起到了一定的积极作用。

②助长了部分人的惰性,导致国家财政不堪重负。

社会保障

[易错辨析] 福利制度不等于社会主义

福利制度是资本主义国家为缓和国内矛盾、挽救资本主义制度而不得不付出的一种代价,并不能改变资本主义国家“按资分配”的制度,也不能彻底消灭贫困和两极分化,不能同社会主义相提并论。

2.第三产业的兴起(经济结构)

(1)原因:科学技术的进步,社会生产力的发展,公众生活水平的提高及消费需求的多样化。

(2)表现:成为国民经济中增长速度最快的部门。

(3)作用

①拓展了经济活动领域,增加了就业,扩大了市场,改善了资源配置。

②缓和了经济的周期性波动,使经济发展产生了质的变化。

[归纳总结] 二战后资本主义的四大新变化

二、苏联社会主义改革与挫折

(一)赫鲁晓夫改革

1.背景

(1)20世纪50年代,斯大林模式显示出更大的局限性。

(2)1953年斯大林逝世,为苏联体制改革提供了契机。

2.内容

领域 措施 结果

农业 方面 (1)扩大集体农庄和国营农场的自主权 (2)削减________,提高农副产品的收购价格 (3)大规模开垦荒地和种植______ 农业有所好转,但冒进思想和恶劣气候使苏联农业再度出现危机

工业 方面 改革工业管理体制,扩大________ 没有使企业获得独立自主的经济地位

政治 方面 (1)批判对斯大林的个人崇拜 (2)大规模平反冤假错案 未找到产生个人崇拜的真正根源,重新陷入________的泥淖

农业税

玉米

地方权力

个人崇拜

3.评价

(1)积极性:冲击了斯大林模式,打开了苏联社会主义改革的闸门,具有探索性和开创性。

(2)局限性:由于缺乏正确的理论指导、总体上的规划和科学的试验,未能从根本上打破斯大林模式。

(二)勃列日涅夫改革

1.改革初期

(1)措施

①内容:重点进行工业改革,推行“新经济体制”。

②局限:没有改变优先发展_______的基本政策。

(2)结果

①对高度集中的经济管理体制产生一定的冲击作用。

②军事实力和________增强,成为超级大国。

2.改革后期

(1)状况:过分追求稳定,改革步伐逐渐缓慢下来。

(2)结果:经济发展呈现停滞和下降趋势,各种社会矛盾滋生,苏联陷入困境。

重工业

综合国力

(三)戈尔巴乔夫改革

1.内容

(1)经济:制定发展经济的“加速发展战略”。

(2)政治

①用“人道的、民主的社会主义”思想代替“科学社会主义”。

②倡导“民主化”和“公开性”,纵容自由化思想。

③推行政治多元化,实行多党制。

④将苏联变成一个松散的邦联。

2.影响

(1)使苏联社会危机进一步加剧。

(2)最终导致______解体。

苏联

[易错辨析] 戈尔巴乔夫改革并非苏联解体的根本原因

苏联解体的根本原因是斯大林模式的弊端长期得不到纠正,积累了大量矛盾和问题,戈尔巴乔夫改革激化了这些矛盾,从而导致苏联解体。

[归纳总结] 苏联社会主义改革

互动课堂

考点一 二战后资本主义的新变化

(一)历史概念——“福利国家”“人民资本主义”“经营者革命”“经济滞胀”

1.福利国家:福利国家是国家通过创办并资助社会公共事业,实行和完善一套社会福利政策和制度,对社会经济生活进行干预,保证社会秩序和经济生活正常运行的一种政策、制度。

2.人民资本主义:是指随着资本主义的发展,股份公司的发展和大量小额股票的发行,资本主义企业所有权的分散。但实质上资本主义企业仍掌握在少数大股东手中,工人所持股票只占一小部分。不可能改变资本主义生产资料私有制的性质。

3.经营者革命:是指资本主义国家企业的所有者退出经营第一线,对企业的控制力下降,然后由专门的科技人员与管理人才进行经营,这些人员、人才成为“新中间阶层”的重要组成部分。但经营者革命也不会改变资本主义企业的私有制性质,企业依然由少数大股东掌握着所有权。

4.经济“滞胀”

指经济发展停滞和通货膨胀,是资产阶级经济学家用以概括经济衰退和通货膨胀同时存在现象时的专门术语。经济“滞胀”的特点是经济衰退与物价上涨现象同时出现和存在。20世纪70年代初期,美国等资本主义国家在经过二十多年的高速发展后进入了“滞胀”阶段,重创了各国的经济。

(二)读图明史——战后国家垄断资本主义发展历程

[解读] (1)1950~1973年的逐年上升趋势与战后英国政府对经济的干预有关,扩大政府开支是国家干预经济的重要手段,这一时期西方国家经济处于发展的“黄金时期”。

(2)1973年以后,英国等发达国家出现经济“滞胀”现象,开始调整政策,减少了国家对经济的干预,政府开支也有所削减。这一时期英美等国逐渐发展出一种将政府干预与市场相结合、国有制与私有制并存的“混合经济”。

(三)读图明史——战后资本主义国家第三产业的发展

[探究] 怎样认识二战后资本主义国家第三产业的发展?

答案:(1)第二次世界大战以后,第三产业迅速发展,成为国民经济中增长最快的部门。

(2)大力发展第三产业可以促进经济竞争力的提高,有利于拓展经济活动领域,增加就业,扩大市场,改善资源配置,在一定程度上缓和了经济的周期性波动。二战后,欧美地区专业技术人员、职业经理阶层、学校教师、办公室工作人员等“新中产阶级”日益增多,造成这一现象的主要原因是科技进步与第三产业的发展。

(四)归纳总结——当代资本主义的新变化

(1)经济政策:凯恩斯主义盛行,国家加强对经济的干预(市场调节和政府调节相结合)。

(2)社会政策:推行福利制度。罗斯福新政采取的社会福利和社会保障措施,是国家干预社会财富分配的一次成功实践。二战后普遍实行,20世纪六七十年代达到高峰,到80年代,福利国家的弊端开始显露,政府财政不堪重负,缩小了福利规模。

(3)产业结构:第三产业的蓬勃发展。第三产业蓬勃发展,成为当代国民经济中增长最快的部门。

(4)增长模式:随着第三次科技革命的展开,20世纪90年代初开始,美国实现了连续十年的经济持续增长,“新经济”出现。这是一种以知识经济为基础,以信息技术为主导的新的经济增长模式。

(5)企业运营:人民资本主义和经营者革命。股份公司成为发达国家经济的主体。企业所有者退出经营第一线,对企业的控制力下降,而由专门的管理人员和科技人员从事经营。

(6)新的危机:20世纪70年代资本主义经济出现“滞胀”。各国适当减少国家对经济的干预,出售部分国有企业,削减社会福利开支,各国多推行市场经济与国家干预经济的“混合经济”。

(五)唯物史观——对福利制度的评价

(1)福利制度是由国家进行国民收入再分配的一种形式,是国家干预经济的重要方式之一。它在消除社会不公,保障人民基本生存条件,促进社会民主和公正方面,确实发挥了重要作用;也扩大了社会消费,刺激了社会需求和经济增长。

(2)福利政策的长期推行,使发达国家出现新的问题。首先是巨额公共开支加重了财政负担,引起巨额财政赤字、通货膨胀。其次是劳动积极性下降,生产增长率降低,导致产品竞争能力下降,出现经济结构危机,失业率上升。再次是沉重的税务负担,使企业、个人和社会都不堪承受,造成企业后劲不足,设备改造缓慢,经济效益下降。最后是引起人才外流、人口老龄化,中间阶层日渐削弱等问题。

考点二 二战后苏联的经济改革

(一)历史概念——“苏共二十大”“勃列日涅夫的新经济体制”

1.苏共二十大

在1956年2月举行的苏联共产党第二十次代表大会上,赫鲁晓夫作的中央工作报告提出了关于国内外形势和党的路线、方针、政策的一些新观点。国际方面,赫鲁晓夫强调了两种社会制度国家的“和平共处”;国内方面,赫鲁晓夫强调恢复和加强法制;党的建设方面,赫鲁晓夫要求批判“个人崇拜”,恢复“集体领导原则”。苏共二十大表明,赫鲁晓夫试图通过批判斯大林,为推行自己的路线、方针、政策开辟道路。在1956年苏共二十大上,赫鲁晓夫作了《关于个人迷信及其后果》的“秘密报告”,尖锐揭露了对斯大林的个人崇拜所造成的严重后果。但是赫鲁晓夫借批判个人崇拜问题全盘否定斯大林的历史功绩,特别是在毫无准备之下,采取突然袭击的方式,必然造成苏联共产党内部的思想混乱,同时也给国际共产主义运动造成不良后果。

2.勃列日涅夫的“新经济体制”

1964年10月,勃列日涅夫上台。他在执政前期对赫鲁晓夫的政策进行了调整,并将改革的重点放在工业上,推行“新经济体制”,改进工业管理,完善计划工作,加强工业生产的经济刺激。改革对高度集中的经济管理体制产生了一定的冲击作用,国民经济在一定程度上获得发展,人民生活水平逐步提高,军事实力和综合国力也大为增强。

(二)史料探史——苏联的改革

史料 勃列日涅夫改革分为三个阶段:第一阶段为20世纪60年代中期至70年代初,苏联工业总产值年均增长率为8.5%;第二阶段为20世纪70年代初到70年代末,1971~1975年,工业总产值年均增长率为7.4%,比前5年下降1.1个百分点,其后5年又下降3.0个百分点;第三阶段为20世纪70年代末到80年代初,1982年工业总产值仅增长2.8%。

[探究] 根据史料并结合所学知识,指出勃列日涅夫执政时期苏联经济的发展趋势及其原因。

答案:趋势:经济发展迟缓,进入停滞时期。原因:没有突破计划经济体制;对苏联社会实际发展水平的错误判断,阻碍了改革进程;推行霸权主义外交政策,与美国进行军备竞赛,背上了沉重的经济负担;个人作风专断。

[解读] 史料中三个阶段的工业总产值增长率呈现不断下降的趋势,说明勃列日涅夫改革在工业方面取得了一定成就,但也从侧面说明勃列日涅夫改革面临困境,最终以失败告终。从横向看,“三个阶段”工业总产值呈增长趋势,说明勃列日涅夫改革取得了一定的成就;从纵向看,工业总产值数据递减,说明苏联经济出现严重下滑趋势。

[系统认知]

第二次世界大战后苏联经济改革失败的原因和经验教训

(1)原因:赫鲁晓夫改革对斯大林模式的否定,虽有利于推动对僵化模式的改革,但也造成了人们思想上的混乱,增加了改革的阻力;勃列日涅夫宣布苏联已经建成“发达社会主义”社会,没有对经济困难进行充分认识,阻碍了改革的进程;戈尔巴乔夫急于把改革的重点转向政治领域,导致国内局势逐渐失控。(直接原因:经济改革措施缺少宏观决策和具体可行的配套措施;改革中阻力重重。)

(2)经验教训:社会主义国家的改革要处理好政策、发展、稳定三者之间的关系;社会主义建设必须走改革开放和适合本国国情的道路;社会主义建设必须以发展社会主义生产力为宗旨。

(三)归纳总结——战后苏联对斯大林模式弊端的改革措施

斯大林模式 存在的问题 赫鲁晓夫改革、勃列日涅夫

改革和戈尔巴乔夫改革的措施

管理 体制 高度集中的政治经济体制 下放权力到地方,在一定程度上放松经济管理

产业 结构 重点发展重工业,轻工业和农业发展滞后 赫鲁晓夫将改革的重点放在农业上;勃列日涅夫将改革的重点放在工业方面;戈尔巴乔夫先进行经济改革,因困难重重而转向政治改革

劳动者 态度 地方、企业和个人的生产积极性不足 在一定程度上能调动地方、企业和个人的生产积极性

分配 制度 “大锅饭”现象严重 实行物质奖励和多劳多得政策

随堂训练

1.[2022·湖北高考,16]20世纪80年代,联邦德国政府调整社会保障政策,推迟养老金随工资增长而提高的时间,同时严审申请养老金的条件,增加个人交纳额度。上述政策的主要目的是( )

A.减轻公共财政负担 B.减缓老龄化进程

C.提高劳动者积极性 D.缩小贫富间差距

答案:A

解析:据材料可知,面对20世纪70年代的经济滞胀,德国调整社会保障政策,以减少社会福利开支,减轻国家财政负担,故选A项;老龄化是指人口生育率降低和人均寿命延长导致的总人口中因年轻人口数量减少、年长人口数量增加而导致的老年人口比例相应增长的动态,减缓老龄化进程的措施有延迟退休、放开计划生育等,与材料不符,排除B项;以上措施打击了劳动者的积极性,“提高”说法错误,排除C项;缩小贫富间差距关键在于构建合理的分配制度、发挥税收调节作用、增加低收入群体收入,与材料不符,排除D项。

2.[2021·北京卷]1947年,日本近代天皇制度的核心机构内务省被废除。1949年,通商产业省成立,主管工业和商业,制定经济政策。这些举措( )

①强化了天皇控制国家经济的权力 ②有助于铲除日本的军国主义残余 ③推动了日本经济复兴与贸易扩大 ④延缓了战后日本政府民主化改革

A.①② B.③④ C.②③ D.①④

答案:C

解析:由所学知识可知,日本在二战后进行了民主化改革,涉及政治、教育、经济、农地等方面,改革了天皇制度,取消了天皇总揽国家一切统治权的权力,推动了战后日本政府的民主化改革;设立通商产业省,推动了日本经济复兴与贸易扩大,有助于铲除日本的军国主义残余,所以②③符合题意,①④不符合题意,C项正确,排除D项;因为①和④不符合题意,排除A项、B项。故选C项。

3.[2021·湖南卷]20世纪60年代初,日本国民对1946年宪法的共识是“拥护宪法等于和平与革新,修改宪法等于反动与保守”;进入80年代,越来越多的人对“宪法限制日本做出国际贡献”的观点表示赞同。这种变化反映当时日本( )

A.修改宪法无法阻挡

B.力图促进地区和平稳定

C.大国主义思潮抬头

D.军国主义势力卷土重来

答案:C

解析:材料信息是日本国民对1946年宪法的态度,由20世纪60年代初的肯定和拥护到80年代越来越多人的否定。依据所学知识可知,这种变化是随着日本经济崛起急需谋求政治大国地位的反映,故C正确;材料不是强调修改宪法,故A错误;材料没有促进地区和平稳定的信息,故B错误;材料不能说明军国主义势力卷土重来,故D错误。

4.[2019·全国卷Ⅱ]

表 苏联1970年计划完成情况(单位:吨)

类别 1961年对1970年 的预测或计划任务 1970年实际产量

钢 1.45亿 1.15亿

煤 3.9亿 3.35亿

肉 2 500万 1 230万

蔬菜与瓜类 4 700万 1 300万

上表可以说明当时苏联( )

A.经济发展的问题积重难返

B.经济政策保持了连续性

C.经济改革的重点转向农业

D.社会生活需求发生变化

答案:A

解析:表格数据显示,1970年苏联钢、煤、肉、蔬菜与瓜类的实际产量均低于1961年的预测或计划任务,尤其是肉、蔬菜与瓜类的生产缺口更大,这反映出苏联经济建设中经济结构失调等问题积重难返,故A项正确。材料体现的是苏联经济发展中存在的问题,没有涉及具体经济政策、经济改革重点的信息,B、C两项错误;1970年苏联肉、蔬菜与瓜类的实际产量远远低于1961年的预测或计划量,体现的是农业生产不能满足社会生活需求,不能说明社会生活需求发生变化,D项错误。

5.[2019·全国卷Ⅲ]20世纪70年代中后期,法国国内生产总值年平均增长率由2.6%下降到1.3%,物价上涨了1倍。1981年,密特朗就任总统后,推行包括国有化在内的一系列措施,其结果( )

A.加剧了经济恶化 B.实现了物价下降

C.推动了通货紧缩 D.放弃了经济自由

答案:A

解析:材料表明,20世纪70年代中后期,法国经济出现“滞胀”现象,这是国家干预经济政策失灵导致的,密特朗政府通过推行包括国有化在内的一系列措施,进一步加强国家对经济的干预,其结果必然是加剧了经济恶化,故A项正确。密特朗政府的措施进一步加剧“滞胀”现象,不会实现物价下降、推动通货紧缩,B、C两项错误;密特朗政府加强对经济的干预,不等于放弃了经济自由,D项错误。

6.[2019·海南卷]20世纪50年代,日本国内生产总值年平均增长率为9.1%,60年代为10.5%。日本经济的发展( )

A.强化了两大军事集团的对峙

B.奠定了日本民主改革的基础

C.推动了发达国家经济格局的改变

D.促成了亚太经济合作组织的成立

答案:C

解析:依据材料并结合所学可知,20世纪50~60年代日本经济的发展冲击了美国的经济霸主地位,资本主义世界逐渐形成了美、日、西欧三足鼎立的局面,推动了发达国家经济格局的改变,因此C项正确。A项错误,日本经济的发展不能强化两大军事集团的对峙;B项错误,日本民主改革推行于1945年9月,20世纪50~60年代日本经济的发展并非为民主改革奠定基础;D项错误,亚太经合组织成立于1989年,两者之间没有直接关系。故正确答案为C项。

第29讲当代资本主义的新变化

与苏联社会主义改革

理知识体系

背史论术语

(1)第二次世界大战后,继罗斯福新政之后,资本主义发达国家相继进行改革和调整,国家对经济大力干预,普遍推行国家垄断资本主义。

(2)第二次世界大战以来,西方主要资本主义国家为缓和社会矛盾,实现社会平等,进行了政策调整,使“福利国家”制度发展起来。

(3)第三产业的繁荣,提高了经济竞争力,拓展了经济活动领域,增加了就业,扩大了市场,改善了资源配置。

(4)美国的“新经济”,是一种以知识经济为基础、以信息技术为主导的新的经济增长模式。

(5)赫鲁晓夫改革的重点在农业方面,勃列日涅夫改革的重点在工业方面,二人都未突破斯大林模式的束缚。

(6)戈尔巴乔夫改革对斯大林模式进行了根本变革,但偏离了社会主义方向,最终失败。

自主学习

互动课堂

随堂训练

自主学习

一、当代资本主义的新变化

(一)发达的国家垄断资本主义

1.背景:第二次世界大战期间,美国联邦政府的调节和管理职能深入到各主要经济部门。

2.表现

(1)政府运用财政和金融手段刺激生产和消费,干预资本主义的再生产。

(2)政府广泛补贴出口产品,维持高出口水平。

(3)政府大力投资科研和教育,推行________政策。

3.实质:经济体制仍然是典型的资本主义私有制。

4.影响

(1)美国快速完成了从战时经济向和平经济的转变。

(2)从20世纪_____年代起,美国经济进入高速发展的“黄金时代”。

福利主义

50

(二)不断调整的经济政策

历史阶段 在位总统 经济理论 历史影响

20世纪五 六十年代 杜鲁门、艾森豪威尔、肯尼迪、约翰逊 ________主义 经济高度繁荣

20世纪 70年代 尼克松、福特、卡特 凯恩斯主义 陷入“________”困境

20世纪 80年代 里根 供给学派、货币学派 经济回升并增长,但赤字严重

20世纪 90年代 克林顿 宏观调控、微观自主 经济再度繁荣

凯恩斯

滞胀

(三)美国的“新经济”

1.背景:二战后,先进的科学技术成果极大地推动了经济的发展。

2.概念提出:20世纪90年代初。

3.含义:它是在经济全球化形势下的一种以知识经济为基础、以________为主导的新的经济增长模式。

4.特征:经济增长伴随着较低的通货膨胀率和失业率,基本上实现零通货膨胀下的充分就业。

5.影响:从20世纪90年代开始,美国经济实现了长达10年的持续增长。

6.本质:资本主义生产关系没有改变,经济发展的周期性仍然存在。

信息技术

[特别提示] “新经济”的实质是信息化与全球化,其推动了全球一体化进程和实现可持续发展。

(四)英国的混合市场经济

1.凯恩斯主义特征(二战后)

(1)私人企业与________相结合。

(2)国家计划与市场经济相结合。

(3)国家干预与自由竞争相结合。

2.货币主义(20世纪80年代):撒切尔夫人推出经济改革政策,调整经济运行机制。

3.经济自由主义(20世纪90年代):向“多市场、少政府”转变。

国有化

(五)法国的计划指导型经济

1.发展方针:企业国有化、经济计划化和建设福利国家。

2.特征:计划与市场相结合、国有企业与私人企业共存。

3.措施

(1)提高国有企业比重和制定经济计划。

(2)利用财政、税收、价格等手段全面指导和调节社会经济。

4.结果

(1)法国的政府干预模式使经济保持了快速发展。

(2)20世纪80年代中期以后,法国开始了________浪潮。

私有化

[特别提示] 二战后,英法与美国不同,因其私人垄断资本较弱,国家对经济的干预主要表现为大量企业国有化。20世纪80年代,英法减少国家对经济的干预主要表现为将大量国有企业私有化。

(六)联邦德国的社会市场经济

1.建立:1949年阿登纳政府废除中央统制经济,建立“社会市场经济”。

2.特征

(1)充分发挥_______的调节作用。

(2)建立完善的社会保障制度,保障人民的基本生活。

3.内容

(1)限制垄断行为,保护竞争秩序。

(2)实行稳定的财政政策和货币政策。

(3)用收入调节政策来实现相对的社会公平。

4.结果:经济奇迹般地迅速恢复和发展,成为西欧经济的“火车头”。

市场

(七)日本的政府主导型市场经济

1.背景:第二次世界大战后初期,实行“______________”。

2.形成:20世纪50年代中期以后,逐步确立起以市场调节为基础的自由竞争机制,但政府始终掌握社会经济计划和经济政策的决策权。

3.特征:政府对经济的_____远远大于市场调节。

4.结果

(1)1987年成为世界第二经济大国。

(2)20世纪90年代出现“泡沫经济”,但经济强国的地位没有动摇。

统制经济体制

干预

(八)建立“福利国家”和第三产业的兴起

1.建立“福利国家”(社会保障)

(1)目的:为了缩小贫富差距,减少因贫困引发的社会问题。

(2)实质:国家运用________政策和社会服务开支,保障个人和家庭的最低收入,保障其经济安全。

(3)历程:20世纪六七十年代日渐完备;70年代后受挫,但是继续发展;80年代以后,缩小“福利国家”的规模。

(4)评价

①一定程度上保障了人民的利益,对社会稳定起到了一定的积极作用。

②助长了部分人的惰性,导致国家财政不堪重负。

社会保障

[易错辨析] 福利制度不等于社会主义

福利制度是资本主义国家为缓和国内矛盾、挽救资本主义制度而不得不付出的一种代价,并不能改变资本主义国家“按资分配”的制度,也不能彻底消灭贫困和两极分化,不能同社会主义相提并论。

2.第三产业的兴起(经济结构)

(1)原因:科学技术的进步,社会生产力的发展,公众生活水平的提高及消费需求的多样化。

(2)表现:成为国民经济中增长速度最快的部门。

(3)作用

①拓展了经济活动领域,增加了就业,扩大了市场,改善了资源配置。

②缓和了经济的周期性波动,使经济发展产生了质的变化。

[归纳总结] 二战后资本主义的四大新变化

二、苏联社会主义改革与挫折

(一)赫鲁晓夫改革

1.背景

(1)20世纪50年代,斯大林模式显示出更大的局限性。

(2)1953年斯大林逝世,为苏联体制改革提供了契机。

2.内容

领域 措施 结果

农业 方面 (1)扩大集体农庄和国营农场的自主权 (2)削减________,提高农副产品的收购价格 (3)大规模开垦荒地和种植______ 农业有所好转,但冒进思想和恶劣气候使苏联农业再度出现危机

工业 方面 改革工业管理体制,扩大________ 没有使企业获得独立自主的经济地位

政治 方面 (1)批判对斯大林的个人崇拜 (2)大规模平反冤假错案 未找到产生个人崇拜的真正根源,重新陷入________的泥淖

农业税

玉米

地方权力

个人崇拜

3.评价

(1)积极性:冲击了斯大林模式,打开了苏联社会主义改革的闸门,具有探索性和开创性。

(2)局限性:由于缺乏正确的理论指导、总体上的规划和科学的试验,未能从根本上打破斯大林模式。

(二)勃列日涅夫改革

1.改革初期

(1)措施

①内容:重点进行工业改革,推行“新经济体制”。

②局限:没有改变优先发展_______的基本政策。

(2)结果

①对高度集中的经济管理体制产生一定的冲击作用。

②军事实力和________增强,成为超级大国。

2.改革后期

(1)状况:过分追求稳定,改革步伐逐渐缓慢下来。

(2)结果:经济发展呈现停滞和下降趋势,各种社会矛盾滋生,苏联陷入困境。

重工业

综合国力

(三)戈尔巴乔夫改革

1.内容

(1)经济:制定发展经济的“加速发展战略”。

(2)政治

①用“人道的、民主的社会主义”思想代替“科学社会主义”。

②倡导“民主化”和“公开性”,纵容自由化思想。

③推行政治多元化,实行多党制。

④将苏联变成一个松散的邦联。

2.影响

(1)使苏联社会危机进一步加剧。

(2)最终导致______解体。

苏联

[易错辨析] 戈尔巴乔夫改革并非苏联解体的根本原因

苏联解体的根本原因是斯大林模式的弊端长期得不到纠正,积累了大量矛盾和问题,戈尔巴乔夫改革激化了这些矛盾,从而导致苏联解体。

[归纳总结] 苏联社会主义改革

互动课堂

考点一 二战后资本主义的新变化

(一)历史概念——“福利国家”“人民资本主义”“经营者革命”“经济滞胀”

1.福利国家:福利国家是国家通过创办并资助社会公共事业,实行和完善一套社会福利政策和制度,对社会经济生活进行干预,保证社会秩序和经济生活正常运行的一种政策、制度。

2.人民资本主义:是指随着资本主义的发展,股份公司的发展和大量小额股票的发行,资本主义企业所有权的分散。但实质上资本主义企业仍掌握在少数大股东手中,工人所持股票只占一小部分。不可能改变资本主义生产资料私有制的性质。

3.经营者革命:是指资本主义国家企业的所有者退出经营第一线,对企业的控制力下降,然后由专门的科技人员与管理人才进行经营,这些人员、人才成为“新中间阶层”的重要组成部分。但经营者革命也不会改变资本主义企业的私有制性质,企业依然由少数大股东掌握着所有权。

4.经济“滞胀”

指经济发展停滞和通货膨胀,是资产阶级经济学家用以概括经济衰退和通货膨胀同时存在现象时的专门术语。经济“滞胀”的特点是经济衰退与物价上涨现象同时出现和存在。20世纪70年代初期,美国等资本主义国家在经过二十多年的高速发展后进入了“滞胀”阶段,重创了各国的经济。

(二)读图明史——战后国家垄断资本主义发展历程

[解读] (1)1950~1973年的逐年上升趋势与战后英国政府对经济的干预有关,扩大政府开支是国家干预经济的重要手段,这一时期西方国家经济处于发展的“黄金时期”。

(2)1973年以后,英国等发达国家出现经济“滞胀”现象,开始调整政策,减少了国家对经济的干预,政府开支也有所削减。这一时期英美等国逐渐发展出一种将政府干预与市场相结合、国有制与私有制并存的“混合经济”。

(三)读图明史——战后资本主义国家第三产业的发展

[探究] 怎样认识二战后资本主义国家第三产业的发展?

答案:(1)第二次世界大战以后,第三产业迅速发展,成为国民经济中增长最快的部门。

(2)大力发展第三产业可以促进经济竞争力的提高,有利于拓展经济活动领域,增加就业,扩大市场,改善资源配置,在一定程度上缓和了经济的周期性波动。二战后,欧美地区专业技术人员、职业经理阶层、学校教师、办公室工作人员等“新中产阶级”日益增多,造成这一现象的主要原因是科技进步与第三产业的发展。

(四)归纳总结——当代资本主义的新变化

(1)经济政策:凯恩斯主义盛行,国家加强对经济的干预(市场调节和政府调节相结合)。

(2)社会政策:推行福利制度。罗斯福新政采取的社会福利和社会保障措施,是国家干预社会财富分配的一次成功实践。二战后普遍实行,20世纪六七十年代达到高峰,到80年代,福利国家的弊端开始显露,政府财政不堪重负,缩小了福利规模。

(3)产业结构:第三产业的蓬勃发展。第三产业蓬勃发展,成为当代国民经济中增长最快的部门。

(4)增长模式:随着第三次科技革命的展开,20世纪90年代初开始,美国实现了连续十年的经济持续增长,“新经济”出现。这是一种以知识经济为基础,以信息技术为主导的新的经济增长模式。

(5)企业运营:人民资本主义和经营者革命。股份公司成为发达国家经济的主体。企业所有者退出经营第一线,对企业的控制力下降,而由专门的管理人员和科技人员从事经营。

(6)新的危机:20世纪70年代资本主义经济出现“滞胀”。各国适当减少国家对经济的干预,出售部分国有企业,削减社会福利开支,各国多推行市场经济与国家干预经济的“混合经济”。

(五)唯物史观——对福利制度的评价

(1)福利制度是由国家进行国民收入再分配的一种形式,是国家干预经济的重要方式之一。它在消除社会不公,保障人民基本生存条件,促进社会民主和公正方面,确实发挥了重要作用;也扩大了社会消费,刺激了社会需求和经济增长。

(2)福利政策的长期推行,使发达国家出现新的问题。首先是巨额公共开支加重了财政负担,引起巨额财政赤字、通货膨胀。其次是劳动积极性下降,生产增长率降低,导致产品竞争能力下降,出现经济结构危机,失业率上升。再次是沉重的税务负担,使企业、个人和社会都不堪承受,造成企业后劲不足,设备改造缓慢,经济效益下降。最后是引起人才外流、人口老龄化,中间阶层日渐削弱等问题。

考点二 二战后苏联的经济改革

(一)历史概念——“苏共二十大”“勃列日涅夫的新经济体制”

1.苏共二十大

在1956年2月举行的苏联共产党第二十次代表大会上,赫鲁晓夫作的中央工作报告提出了关于国内外形势和党的路线、方针、政策的一些新观点。国际方面,赫鲁晓夫强调了两种社会制度国家的“和平共处”;国内方面,赫鲁晓夫强调恢复和加强法制;党的建设方面,赫鲁晓夫要求批判“个人崇拜”,恢复“集体领导原则”。苏共二十大表明,赫鲁晓夫试图通过批判斯大林,为推行自己的路线、方针、政策开辟道路。在1956年苏共二十大上,赫鲁晓夫作了《关于个人迷信及其后果》的“秘密报告”,尖锐揭露了对斯大林的个人崇拜所造成的严重后果。但是赫鲁晓夫借批判个人崇拜问题全盘否定斯大林的历史功绩,特别是在毫无准备之下,采取突然袭击的方式,必然造成苏联共产党内部的思想混乱,同时也给国际共产主义运动造成不良后果。

2.勃列日涅夫的“新经济体制”

1964年10月,勃列日涅夫上台。他在执政前期对赫鲁晓夫的政策进行了调整,并将改革的重点放在工业上,推行“新经济体制”,改进工业管理,完善计划工作,加强工业生产的经济刺激。改革对高度集中的经济管理体制产生了一定的冲击作用,国民经济在一定程度上获得发展,人民生活水平逐步提高,军事实力和综合国力也大为增强。

(二)史料探史——苏联的改革

史料 勃列日涅夫改革分为三个阶段:第一阶段为20世纪60年代中期至70年代初,苏联工业总产值年均增长率为8.5%;第二阶段为20世纪70年代初到70年代末,1971~1975年,工业总产值年均增长率为7.4%,比前5年下降1.1个百分点,其后5年又下降3.0个百分点;第三阶段为20世纪70年代末到80年代初,1982年工业总产值仅增长2.8%。

[探究] 根据史料并结合所学知识,指出勃列日涅夫执政时期苏联经济的发展趋势及其原因。

答案:趋势:经济发展迟缓,进入停滞时期。原因:没有突破计划经济体制;对苏联社会实际发展水平的错误判断,阻碍了改革进程;推行霸权主义外交政策,与美国进行军备竞赛,背上了沉重的经济负担;个人作风专断。

[解读] 史料中三个阶段的工业总产值增长率呈现不断下降的趋势,说明勃列日涅夫改革在工业方面取得了一定成就,但也从侧面说明勃列日涅夫改革面临困境,最终以失败告终。从横向看,“三个阶段”工业总产值呈增长趋势,说明勃列日涅夫改革取得了一定的成就;从纵向看,工业总产值数据递减,说明苏联经济出现严重下滑趋势。

[系统认知]

第二次世界大战后苏联经济改革失败的原因和经验教训

(1)原因:赫鲁晓夫改革对斯大林模式的否定,虽有利于推动对僵化模式的改革,但也造成了人们思想上的混乱,增加了改革的阻力;勃列日涅夫宣布苏联已经建成“发达社会主义”社会,没有对经济困难进行充分认识,阻碍了改革的进程;戈尔巴乔夫急于把改革的重点转向政治领域,导致国内局势逐渐失控。(直接原因:经济改革措施缺少宏观决策和具体可行的配套措施;改革中阻力重重。)

(2)经验教训:社会主义国家的改革要处理好政策、发展、稳定三者之间的关系;社会主义建设必须走改革开放和适合本国国情的道路;社会主义建设必须以发展社会主义生产力为宗旨。

(三)归纳总结——战后苏联对斯大林模式弊端的改革措施

斯大林模式 存在的问题 赫鲁晓夫改革、勃列日涅夫

改革和戈尔巴乔夫改革的措施

管理 体制 高度集中的政治经济体制 下放权力到地方,在一定程度上放松经济管理

产业 结构 重点发展重工业,轻工业和农业发展滞后 赫鲁晓夫将改革的重点放在农业上;勃列日涅夫将改革的重点放在工业方面;戈尔巴乔夫先进行经济改革,因困难重重而转向政治改革

劳动者 态度 地方、企业和个人的生产积极性不足 在一定程度上能调动地方、企业和个人的生产积极性

分配 制度 “大锅饭”现象严重 实行物质奖励和多劳多得政策

随堂训练

1.[2022·湖北高考,16]20世纪80年代,联邦德国政府调整社会保障政策,推迟养老金随工资增长而提高的时间,同时严审申请养老金的条件,增加个人交纳额度。上述政策的主要目的是( )

A.减轻公共财政负担 B.减缓老龄化进程

C.提高劳动者积极性 D.缩小贫富间差距

答案:A

解析:据材料可知,面对20世纪70年代的经济滞胀,德国调整社会保障政策,以减少社会福利开支,减轻国家财政负担,故选A项;老龄化是指人口生育率降低和人均寿命延长导致的总人口中因年轻人口数量减少、年长人口数量增加而导致的老年人口比例相应增长的动态,减缓老龄化进程的措施有延迟退休、放开计划生育等,与材料不符,排除B项;以上措施打击了劳动者的积极性,“提高”说法错误,排除C项;缩小贫富间差距关键在于构建合理的分配制度、发挥税收调节作用、增加低收入群体收入,与材料不符,排除D项。

2.[2021·北京卷]1947年,日本近代天皇制度的核心机构内务省被废除。1949年,通商产业省成立,主管工业和商业,制定经济政策。这些举措( )

①强化了天皇控制国家经济的权力 ②有助于铲除日本的军国主义残余 ③推动了日本经济复兴与贸易扩大 ④延缓了战后日本政府民主化改革

A.①② B.③④ C.②③ D.①④

答案:C

解析:由所学知识可知,日本在二战后进行了民主化改革,涉及政治、教育、经济、农地等方面,改革了天皇制度,取消了天皇总揽国家一切统治权的权力,推动了战后日本政府的民主化改革;设立通商产业省,推动了日本经济复兴与贸易扩大,有助于铲除日本的军国主义残余,所以②③符合题意,①④不符合题意,C项正确,排除D项;因为①和④不符合题意,排除A项、B项。故选C项。

3.[2021·湖南卷]20世纪60年代初,日本国民对1946年宪法的共识是“拥护宪法等于和平与革新,修改宪法等于反动与保守”;进入80年代,越来越多的人对“宪法限制日本做出国际贡献”的观点表示赞同。这种变化反映当时日本( )

A.修改宪法无法阻挡

B.力图促进地区和平稳定

C.大国主义思潮抬头

D.军国主义势力卷土重来

答案:C

解析:材料信息是日本国民对1946年宪法的态度,由20世纪60年代初的肯定和拥护到80年代越来越多人的否定。依据所学知识可知,这种变化是随着日本经济崛起急需谋求政治大国地位的反映,故C正确;材料不是强调修改宪法,故A错误;材料没有促进地区和平稳定的信息,故B错误;材料不能说明军国主义势力卷土重来,故D错误。

4.[2019·全国卷Ⅱ]

表 苏联1970年计划完成情况(单位:吨)

类别 1961年对1970年 的预测或计划任务 1970年实际产量

钢 1.45亿 1.15亿

煤 3.9亿 3.35亿

肉 2 500万 1 230万

蔬菜与瓜类 4 700万 1 300万

上表可以说明当时苏联( )

A.经济发展的问题积重难返

B.经济政策保持了连续性

C.经济改革的重点转向农业

D.社会生活需求发生变化

答案:A

解析:表格数据显示,1970年苏联钢、煤、肉、蔬菜与瓜类的实际产量均低于1961年的预测或计划任务,尤其是肉、蔬菜与瓜类的生产缺口更大,这反映出苏联经济建设中经济结构失调等问题积重难返,故A项正确。材料体现的是苏联经济发展中存在的问题,没有涉及具体经济政策、经济改革重点的信息,B、C两项错误;1970年苏联肉、蔬菜与瓜类的实际产量远远低于1961年的预测或计划量,体现的是农业生产不能满足社会生活需求,不能说明社会生活需求发生变化,D项错误。

5.[2019·全国卷Ⅲ]20世纪70年代中后期,法国国内生产总值年平均增长率由2.6%下降到1.3%,物价上涨了1倍。1981年,密特朗就任总统后,推行包括国有化在内的一系列措施,其结果( )

A.加剧了经济恶化 B.实现了物价下降

C.推动了通货紧缩 D.放弃了经济自由

答案:A

解析:材料表明,20世纪70年代中后期,法国经济出现“滞胀”现象,这是国家干预经济政策失灵导致的,密特朗政府通过推行包括国有化在内的一系列措施,进一步加强国家对经济的干预,其结果必然是加剧了经济恶化,故A项正确。密特朗政府的措施进一步加剧“滞胀”现象,不会实现物价下降、推动通货紧缩,B、C两项错误;密特朗政府加强对经济的干预,不等于放弃了经济自由,D项错误。

6.[2019·海南卷]20世纪50年代,日本国内生产总值年平均增长率为9.1%,60年代为10.5%。日本经济的发展( )

A.强化了两大军事集团的对峙

B.奠定了日本民主改革的基础

C.推动了发达国家经济格局的改变

D.促成了亚太经济合作组织的成立

答案:C

解析:依据材料并结合所学可知,20世纪50~60年代日本经济的发展冲击了美国的经济霸主地位,资本主义世界逐渐形成了美、日、西欧三足鼎立的局面,推动了发达国家经济格局的改变,因此C项正确。A项错误,日本经济的发展不能强化两大军事集团的对峙;B项错误,日本民主改革推行于1945年9月,20世纪50~60年代日本经济的发展并非为民主改革奠定基础;D项错误,亚太经合组织成立于1989年,两者之间没有直接关系。故正确答案为C项。

同课章节目录