第32讲百家争鸣 课件(共37张PPT)-2023-2024高考历史统编版一轮复习

文档属性

| 名称 | 第32讲百家争鸣 课件(共37张PPT)-2023-2024高考历史统编版一轮复习 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 903.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-04-07 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共37张PPT)

第32讲 百家争鸣

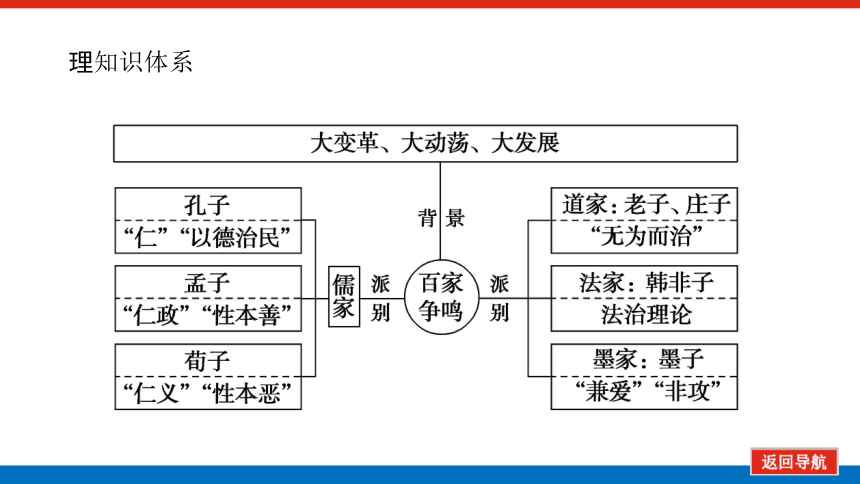

理知识体系

背史论术语

(1)孔子提出“仁”的学说,创立了儒家学派。孟子、荀子发展了儒家思想。

(2)儒家提倡“仁”“礼”“德治”“仁政”;老庄之学崇尚自然,主张“无为”;法家主张以法治国,推行严刑峻法;墨家提倡实践精神。这些学派的思想都为中国古代文化的发展起到了奠基作用。

(3)各派思想相互论战又相互吸收、融合,都企图按本阶级(层)和本集团的利益来改造社会,使天下重获太平。

(4)“百家争鸣”是春秋战国时期社会大变革在思想文化领域的反映,儒家、道家、法家等诸子百家在政治、经济、哲学和法律等领域提出一系列主张,形成了中国历史上第一次思想解放运动。

自主学习

互动课堂

随堂训练

自主学习

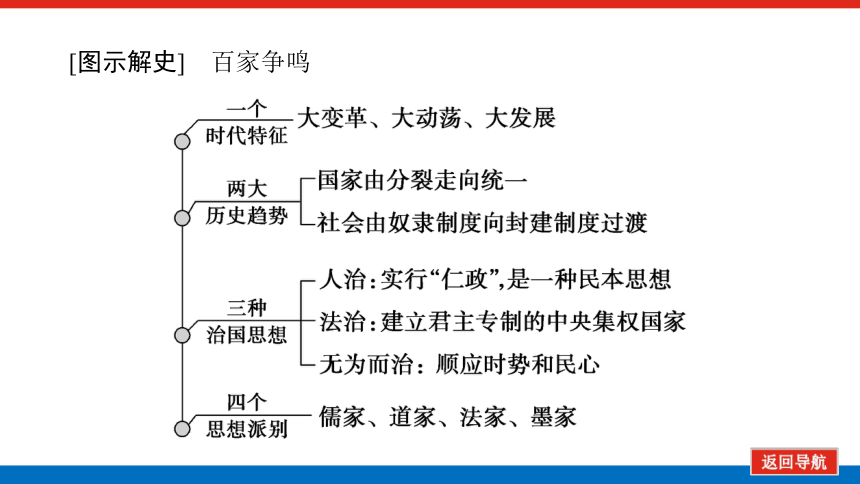

一、“百家争鸣”出现

1.背景: 社会大变革,奴隶制逐步瓦解,封建制逐步形成。

(1)经济:井田制崩溃,土地私有制确立,封建经济迅速发展。

(2)政治:周王室衰微,诸侯争霸,分封制瓦解。

(3)阶级关系:“士”阶层的活跃和受重用,新兴地主阶级兴起。

(4)思想文化:私学兴起,学术下移,由“学在官府”到“学在民间”。

2.流派:主要有儒家、道家、法家、墨家等流派。

3.特点:互相诘难、批驳又彼此吸收、融合。

4.意义:是中国历史上第一次思想解放运动,奠定了中国思想文化发展的基础。

[图示解史] 百家争鸣

二、孔子和早期儒学

1.孔子

(1)主张

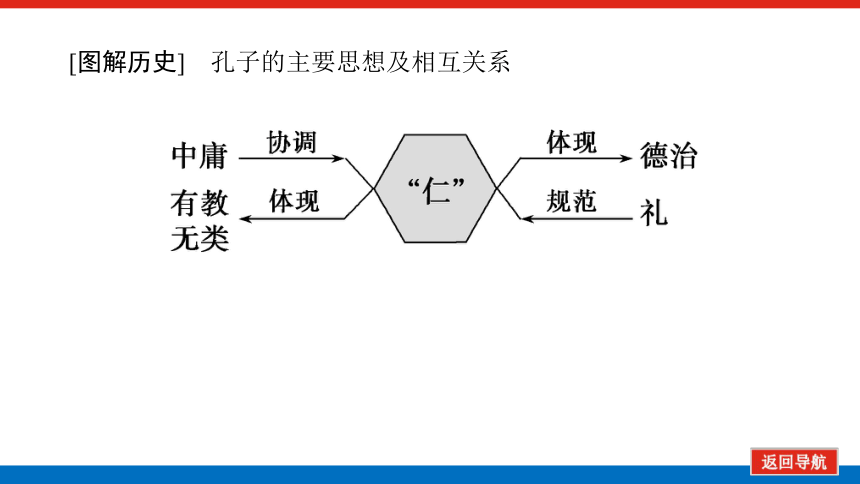

①政治思想:提出“仁”与“礼”的学说,主张德治;注重政治与人事,对鬼神敬而远之。

②教育思想:开创了私人讲学之风,主张“________”;注重人的全面发展。

(2)历史影响:孔子是儒家学派创始人,《___》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》是儒学的“六经”。

有教无类

诗

[图解历史] 孔子的主要思想及相互关系

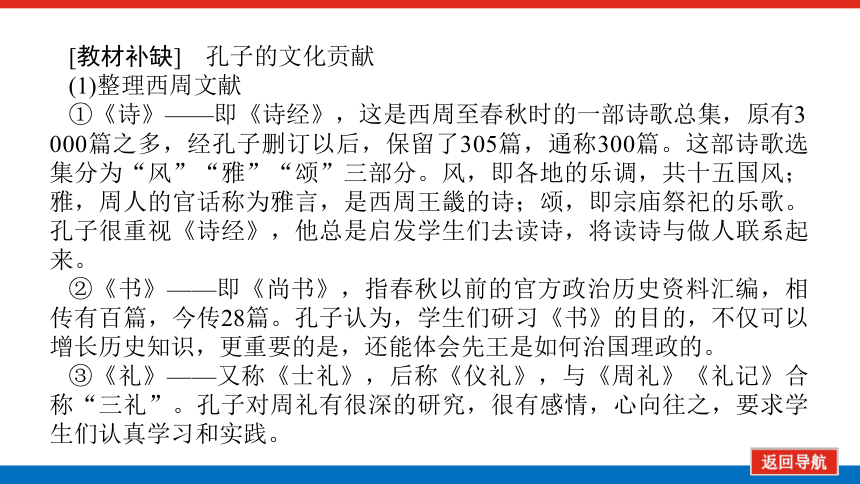

[教材补缺] 孔子的文化贡献

(1)整理西周文献

①《诗》——即《诗经》,这是西周至春秋时的一部诗歌总集,原有3 000篇之多,经孔子删订以后,保留了305篇,通称300篇。这部诗歌选集分为“风”“雅”“颂”三部分。风,即各地的乐调,共十五国风;雅,周人的官话称为雅言,是西周王畿的诗;颂,即宗庙祭祀的乐歌。孔子很重视《诗经》,他总是启发学生们去读诗,将读诗与做人联系起来。

②《书》——即《尚书》,指春秋以前的官方政治历史资料汇编,相传有百篇,今传28篇。孔子认为,学生们研习《书》的目的,不仅可以增长历史知识,更重要的是,还能体会先王是如何治国理政的。

③《礼》——又称《士礼》,后称《仪礼》,与《周礼》《礼记》合称“三礼”。孔子对周礼有很深的研究,很有感情,心向往之,要求学生们认真学习和实践。

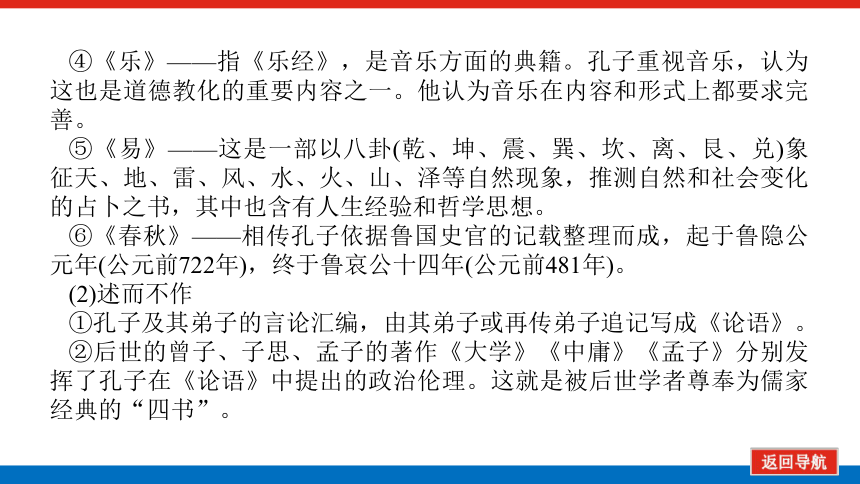

④《乐》——指《乐经》,是音乐方面的典籍。孔子重视音乐,认为这也是道德教化的重要内容之一。他认为音乐在内容和形式上都要求完善。

⑤《易》——这是一部以八卦(乾、坤、震、巽、坎、离、艮、兑)象征天、地、雷、风、水、火、山、泽等自然现象,推测自然和社会变化的占卜之书,其中也含有人生经验和哲学思想。

⑥《春秋》——相传孔子依据鲁国史官的记载整理而成,起于鲁隐公元年(公元前722年),终于鲁哀公十四年(公元前481年)。

(2)述而不作

①孔子及其弟子的言论汇编,由其弟子或再传弟子追记写成《论语》。

②后世的曾子、子思、孟子的著作《大学》《中庸》《孟子》分别发挥了孔子在《论语》中提出的政治伦理。这就是被后世学者尊奉为儒家经典的“四书”。

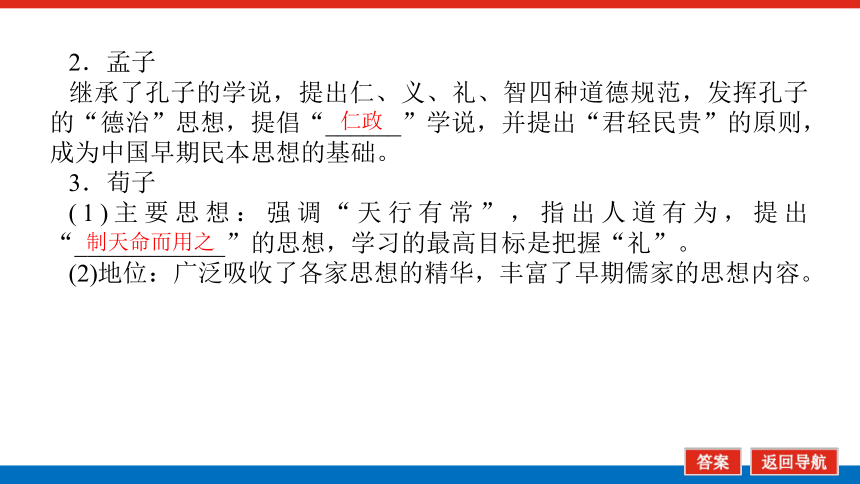

2.孟子

继承了孔子的学说,提出仁、义、礼、智四种道德规范,发挥孔子的“德治”思想,提倡“______”学说,并提出“君轻民贵”的原则,成为中国早期民本思想的基础。

3.荀子

(1)主要思想:强调“天行有常”,指出人道有为,提出“____________”的思想,学习的最高目标是把握“礼”。

(2)地位:广泛吸收了各家思想的精华,丰富了早期儒家的思想内容。

仁政

制天命而用之

三、其他主要学派的代表人物及主要思想内容、影响

学派 代表 人物 主要思想内容 影响

道家 思想 老子 “道”是世界的根本;朴素的辩证法思想;幻想回到“________”的社会 崇尚自然,主张超越功利去追求精神自由的倾向,对中国古代文化产生了重要影响

庄子 把“道”作为最高准则,宣传______与自然无为;提出“齐物”的观点

小国寡民

天道

法家 思想 李悝 经济上:“尽地力之教”;政治上:主张用严酷的刑罚确立起新的政治秩序 对中国专制主义政治体制的建立乃至秦始皇统一全国,起到了重大作用;汉代以来,其______思想被吸收到儒学体系中,成为维护专制政权的工具

商鞅 政治上:废除世卿世禄制度,按军功授爵;加强________。经济上:奖励耕战,废除井田制度

韩非 法家思想集大成者,“法”“术”“势”合一,将法家理论系统化;主张加强君主集权,厉行赏罚,奖励________;主张“事异则备变”

墨家 思想 墨子 学说主旨是“________、交相利”,还提出了______、尚贤、尚同、节用等讲求实际功利精神的主张。贡献主要表现在认识论和逻辑学方面 汉代以来,逐渐湮没失传

中央集权

耕战

法治

兼相爱

非攻

[易错辨析] 韩非子的“法治”思想不能等同于今天的“法治”思想

前者是为了让君主利用刑律强化集权,是专制王权的统治手段,法律是用来统治人民的;后者是要实现人民意志,否定任何特权,法律面前人人平等。

[教材补缺] 阴阳五行学说

(1)阴阳五行说:其创始人是战国中后期的思想家邹衍。这是一个非常政治化的学说,用金、木、水、火、土“五德”相克相生原理(称为“天道”)去解释说明王朝的兴衰更替(称为“人道”)。邹衍认为,王朝更替的次序是:土德(黄帝)→木德(夏禹)→金德(商汤)→火德(周文王)→水德(秦)→土德……每个王朝代表一“德”,一个王朝衰落后,会被另一“德”的王朝所代替。

(2)邹衍的“五德终始”说对后世影响很大。秦朝尚黑色,汉朝尚黄色,都足以说明。汉朝以后,阴阳五行说仍然有相当大的社会影响,有些朝代的开国之君都要请人推算自己当主何“德”、尚何“色”,作为自己“奉天承运”的根据。

互动课堂

考点 春秋战国时期的百家争鸣

(一)历史概念——“士”“仁和仁政”“礼和礼治”“儒家的仁爱与墨家的兼爱”“无为而治”

1.士

先秦时最低级的贵族阶层,也是古代四民(士、农、工、商)之一。春秋时,士大多为卿大夫的家臣,有的以俸禄为生,有的有食田。战国以后,逐渐成为统治阶级中知识分子的通称,是脱离生产劳动的读书人。

2.仁和仁政

“仁”:是一种道德概括,是一种世界观,也是一种具体的生活方式。

“仁政”:政治上提倡“以民为本”,在经济上,孟子主张“民有恒产”,让农民有一定的土地使用权,要减轻赋税。“仁政”要求首先使百姓得到温饱,称之为“小康”。

3.礼和礼治

礼和礼治:“礼”是指周礼,是实现仁而具体化的制度或者行为方式,是修身的手段。“礼治”就是通过“正名”,使每个人都要按照“礼”的要求,规范言行,履行义务,从而规范社会秩序。

4.儒家的仁爱与墨家的兼爱

二者的范围不同,儒家的仁爱范围狭窄,且主张“克己复礼为仁”,仍然讲究阶级性;墨家的“兼爱”具有广泛性,不分等级贵贱。前者代表了统治阶级的利益,后者代表了平民百姓的利益。

5.无为而治

“无为而治”强调无为而无不为,既尊重自然规律,反对盲目行动,又主张发挥人的主观能动作用,倡导“待时而动”“因时制宜”,是一种“积极无为”的哲学观。

(二)读图明史——孔子的教育思想

[探究] 图片体现了孔子的哪些思想?

答案:《孔子讲学图》中,孔子盘坐于台席,弟子跪坐于四周。众弟子年龄悬殊,衣着各异。图片反映了孔子重视“礼”,同时也体现了“有教无类”的教育思想。

(三)史料探史——儒家、墨家、法家的比较

史料一 君者,民之原也,原清则流清,原浊则流浊。故有社稷者而不能爱民、不能利民,而求民之亲爱己,不可得也①。

有先秦思想家认为,“君上之于民也,有难则用其死,安平则尽其力”②。

“视人之国若视其国,视人之家若视其家,视人之身若视其身③。”

史料二 儒者博而寡要,劳而少功,是以其事难尽从;然其序君臣父子之礼,列夫妇长幼之别,不可易也④。墨者俭而难遵,是以其事不可遍循;然其强本节用,不可废也⑤。法家严而少恩;然其正君臣上下之分,不可改矣⑥。

——摘编自司马谈《论六家要旨》

[探究] (1)史料一中三段材料分别体现了春秋战国时期儒、法、墨三家怎样的思想主张?

(2)史料二中司马谈是怎样评价儒、墨、法三家思想的?

儒家的“仁政”思想;法家的严刑峻法治理国家的思想;墨家的“兼爱”思想。

评价:儒家思想有利于维护统治秩序;墨家思想有利于“强本节用”;法家思想有利于“正君臣上下”。

[解读] (1)史料中有什么——全面获取信息

(2)答题用什么——针对筛选信息

两个设问均是针对史料的直接设问,其答案可结合所获取的信息逐条概括。

① 统治者要有爱民、利民之心方能得民心

② “用其死”“尽其力”体现了统治的严厉性

③ 主张国与国之间、家与家之间、人与人之间平等相处

④ 儒家注重社会人伦秩序,有利于社会和谐发展

⑤ 墨家倡导节俭,注重农业发展,不可废

⑥ 法家主张建立君主专制中央集权的封建国家,符合历史发展潮流

[系统认知]

1.先秦儒学的基本特征

政治特征 重视传统、注重继承;政治和伦理结合;在治国方略上主张“德治”,以德为主,德刑相辅,强调为政以德;重“人治”;注重对人进行利导的礼治而不是对人实施纯粹强制的法治;和贵中庸;在天与人的关系上重于人事,虚于天命

伦理特征 强调“仁”和“礼”,“仁”是思想的内核。“仁”是主观道德修养,“礼”是客观制度规范

经济特征 认为人民的贫富与国家的治乱安危有很大的关系。同时提倡对财富欲望加以节制,要重义轻利

教育特征 孔子提出了“有教无类”的教育思想,他创办私学,开创了平民能够接受教育的新时代。先秦儒家除了重视礼、义、信等,还注重培养为政治国的能力,强调理论与实际的结合与统一

2.儒家、墨家、道家、法家的比较

儒家 墨家 道家 法家

代表立场 是没落贵族立场,代表的是文士 是平民立场,代表的是武士 是小农阶级立场,代表的是隐士 是新兴地主立场,代表的是谋士

救世根据 认为是社会秩序出了问题,主张通过提高个人道德修养来恢复西周礼乐秩序 认为是社会秩序有问题,主张建立平等、“兼爱”的社会 认为不能人为制定秩序,主张顺从自然规律 认为旧秩序已经被淘汰,主张通过改革建立新秩序

治国理念 推崇“人治”,强调道德感化,实行仁政,带有民本思想。即所谓“王道” “兼爱” “非攻” 主张“无为而治”,要顺应时势和民心,休养生息,以恢复和发展生产。即所谓“帝道” 提倡“法治”,主张用严刑峻法来统一人们的思想和行为,建立君主专制的中央集权国家。即所谓“霸道”

(四)家国情怀——诸子百家思想的现实价值

(1)儒家的“仁政”“有教无类”等思想:具有和谐意识,对于调节人际关系、稳定社会秩序具有积极作用,对今天倡导的人本理念具有借鉴意义;孔子等人的教育思想为今天推行全民教育、素质教育提供了重要理论依据。

(2)道家的“无为”思想:主张顺应自然,对于增强环保意识,促进社会的可持续发展具有现实价值;道家思想构成了中国传统思想的哲学基础。

(3)法家的法治、变革思想:对于当今中国的法制建设具有借鉴意义;法家的变革精神,成为历代进步思想家、政治家改革变法的理论武器。

(4)墨家的“兼爱”“非攻”“尚贤”思想:成为今天平等博爱、热爱和平、尊重人才的重要思想来源。

随堂训练

1.[2022·湖南卷,1]儒家起于鲁,传布于齐、晋、卫;墨家始于宋,传布于鲁、楚、秦;道家起源于南方,后在楚、齐、燕有不同分支;法家源于三晋,盛行于秦。这( )

A.促进了政治统一

B.维系了“学在官府”的局面

C.冲击了贵族政治

D.导致了各诸侯国之间的矛盾

答案:C

解析:儒、墨、道、法等学派的出现本身是私学兴起和发展的表现,其传播更是冲击了“学在官府”的局面,贵族政治是与“学在官府”局面相统一的,“学在官府”的局面被冲击,就等于冲击了贵族政治,故选C项;题干中提到儒家、墨家、道家、法家分别产生于不同的地区,并不能说上述现象促进了政治统一,排除A项;儒、墨、道等学派的出现本身是私学兴起和发展的表现,而私学的出现冲击了“学在官府”的局面,所以并不是维系了“学在官府”的局面,排除B项;当时各诸侯国多采用法家思想作为治国思想,所以围绕民间思想的传播并不会导致各诸侯国之间的矛盾和争夺,排除D项。

2.[2021·湖北卷]唐代杜佑《通典》称:“理(治)道之先,在乎行教化。”该书内容分为食货、选举、职官、礼、乐、兵、刑、州郡、边防九门,其中“礼门”占全书篇幅的一半。从内容上看,杜佑修撰《通典》特别强调( )

A.道家的无为而治 B.史学的通古贯今

C.儒家的伦理纲常 D.理学的格物致知

答案:C

解析:结合所学内容可知,礼是儒家重要的思想范畴,“礼门”占了《通典》全书篇幅的一半,说明该书强调儒家的伦理纲常,C项正确;根据“礼门”所占篇幅可知是强调了儒家的伦理纲常,而非道家的无为而治和史学的通古贯今,排除AB项;理学出现在宋代,排除D项。故选C项。

3.[2021·山东卷]儒家学派重视礼乐,宣扬“乐文同则上下和”;墨家学派认为礼乐“与君子听之,废君子听治”“与贱人听之,废贱人之从事”。这反映了两者( )

A.文化取向的迥异 B.政治立场的不同

C.学术观点的分歧 D.生活态度的差异

答案:B

解析:儒家学者认为礼乐能够促成社会和谐,而墨家认为礼乐不利于国家治理,反映了两者代表不同的阶级立场,政治立场不同,B正确;两者的差异不是文化取向上的差异,排除A;C是表象,排除;D与题无关,排除。

4.[2021·全国甲卷]老子认为,“失道而后德,失德而后仁,失仁而后义,失义而后礼”。孔子则说,“不学礼,无以立”,要“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动”。这反映出,当时他们( )

A.反思西周的礼乐文化

B.迎合封建贵族政治诉求

C.主张维护夏商周制度

D.得到统治者的积极支持

答案:A

解析:材料中的老子认为礼的出现是社会偏离了大道、仁义等道德观念逐步失败的产物,而孔子则认为礼是调和社会矛盾、维持社会秩序的有效方式,二者尽管对礼的看法有所不同,但提出观点的出发点是相同的,即都出于对西周礼乐制度的反思,只是一个赞同,一个批评而已,故选A;老子对礼是持否定态度的,他的主张并未迎合封建贵族的政治诉求,排除B;老子主张小国寡民,主张退回夏商周之前的社会当中去,C项不是老子的诉求,排除;老子和孔子生活于春秋时期,他们都主张退回到以前的社会当中去,故他们的主张并未得到统治者的积极支持,排除D。

5.[2021·浙江卷]春秋战国时期民本思想的主要内涵有:在人与自然关系方面,突出人的地位;在社会关系方面,强调民的作用。下列观点中,对应两者的是( )

A.“齐物”;“逍遥”

B.“天行有常”;“仁政”

C.“法古无过,循礼无邪”;“非攻”

D.“制天命而用之”;“民为贵,社稷次之,君为轻”

答案:D

解析:在人与自然关系方面,突出人的地位指的是荀子的主张“制天命而用之”;在社会关系方面,强调民的作用,指的是孟子的主张“民为贵,社稷次之,君为轻”,故D项正确;A是道家的,排除A;天行有常没有突出人的地位,排除B;C是法家与墨家的主张,不符合题意。

第32讲 百家争鸣

理知识体系

背史论术语

(1)孔子提出“仁”的学说,创立了儒家学派。孟子、荀子发展了儒家思想。

(2)儒家提倡“仁”“礼”“德治”“仁政”;老庄之学崇尚自然,主张“无为”;法家主张以法治国,推行严刑峻法;墨家提倡实践精神。这些学派的思想都为中国古代文化的发展起到了奠基作用。

(3)各派思想相互论战又相互吸收、融合,都企图按本阶级(层)和本集团的利益来改造社会,使天下重获太平。

(4)“百家争鸣”是春秋战国时期社会大变革在思想文化领域的反映,儒家、道家、法家等诸子百家在政治、经济、哲学和法律等领域提出一系列主张,形成了中国历史上第一次思想解放运动。

自主学习

互动课堂

随堂训练

自主学习

一、“百家争鸣”出现

1.背景: 社会大变革,奴隶制逐步瓦解,封建制逐步形成。

(1)经济:井田制崩溃,土地私有制确立,封建经济迅速发展。

(2)政治:周王室衰微,诸侯争霸,分封制瓦解。

(3)阶级关系:“士”阶层的活跃和受重用,新兴地主阶级兴起。

(4)思想文化:私学兴起,学术下移,由“学在官府”到“学在民间”。

2.流派:主要有儒家、道家、法家、墨家等流派。

3.特点:互相诘难、批驳又彼此吸收、融合。

4.意义:是中国历史上第一次思想解放运动,奠定了中国思想文化发展的基础。

[图示解史] 百家争鸣

二、孔子和早期儒学

1.孔子

(1)主张

①政治思想:提出“仁”与“礼”的学说,主张德治;注重政治与人事,对鬼神敬而远之。

②教育思想:开创了私人讲学之风,主张“________”;注重人的全面发展。

(2)历史影响:孔子是儒家学派创始人,《___》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》是儒学的“六经”。

有教无类

诗

[图解历史] 孔子的主要思想及相互关系

[教材补缺] 孔子的文化贡献

(1)整理西周文献

①《诗》——即《诗经》,这是西周至春秋时的一部诗歌总集,原有3 000篇之多,经孔子删订以后,保留了305篇,通称300篇。这部诗歌选集分为“风”“雅”“颂”三部分。风,即各地的乐调,共十五国风;雅,周人的官话称为雅言,是西周王畿的诗;颂,即宗庙祭祀的乐歌。孔子很重视《诗经》,他总是启发学生们去读诗,将读诗与做人联系起来。

②《书》——即《尚书》,指春秋以前的官方政治历史资料汇编,相传有百篇,今传28篇。孔子认为,学生们研习《书》的目的,不仅可以增长历史知识,更重要的是,还能体会先王是如何治国理政的。

③《礼》——又称《士礼》,后称《仪礼》,与《周礼》《礼记》合称“三礼”。孔子对周礼有很深的研究,很有感情,心向往之,要求学生们认真学习和实践。

④《乐》——指《乐经》,是音乐方面的典籍。孔子重视音乐,认为这也是道德教化的重要内容之一。他认为音乐在内容和形式上都要求完善。

⑤《易》——这是一部以八卦(乾、坤、震、巽、坎、离、艮、兑)象征天、地、雷、风、水、火、山、泽等自然现象,推测自然和社会变化的占卜之书,其中也含有人生经验和哲学思想。

⑥《春秋》——相传孔子依据鲁国史官的记载整理而成,起于鲁隐公元年(公元前722年),终于鲁哀公十四年(公元前481年)。

(2)述而不作

①孔子及其弟子的言论汇编,由其弟子或再传弟子追记写成《论语》。

②后世的曾子、子思、孟子的著作《大学》《中庸》《孟子》分别发挥了孔子在《论语》中提出的政治伦理。这就是被后世学者尊奉为儒家经典的“四书”。

2.孟子

继承了孔子的学说,提出仁、义、礼、智四种道德规范,发挥孔子的“德治”思想,提倡“______”学说,并提出“君轻民贵”的原则,成为中国早期民本思想的基础。

3.荀子

(1)主要思想:强调“天行有常”,指出人道有为,提出“____________”的思想,学习的最高目标是把握“礼”。

(2)地位:广泛吸收了各家思想的精华,丰富了早期儒家的思想内容。

仁政

制天命而用之

三、其他主要学派的代表人物及主要思想内容、影响

学派 代表 人物 主要思想内容 影响

道家 思想 老子 “道”是世界的根本;朴素的辩证法思想;幻想回到“________”的社会 崇尚自然,主张超越功利去追求精神自由的倾向,对中国古代文化产生了重要影响

庄子 把“道”作为最高准则,宣传______与自然无为;提出“齐物”的观点

小国寡民

天道

法家 思想 李悝 经济上:“尽地力之教”;政治上:主张用严酷的刑罚确立起新的政治秩序 对中国专制主义政治体制的建立乃至秦始皇统一全国,起到了重大作用;汉代以来,其______思想被吸收到儒学体系中,成为维护专制政权的工具

商鞅 政治上:废除世卿世禄制度,按军功授爵;加强________。经济上:奖励耕战,废除井田制度

韩非 法家思想集大成者,“法”“术”“势”合一,将法家理论系统化;主张加强君主集权,厉行赏罚,奖励________;主张“事异则备变”

墨家 思想 墨子 学说主旨是“________、交相利”,还提出了______、尚贤、尚同、节用等讲求实际功利精神的主张。贡献主要表现在认识论和逻辑学方面 汉代以来,逐渐湮没失传

中央集权

耕战

法治

兼相爱

非攻

[易错辨析] 韩非子的“法治”思想不能等同于今天的“法治”思想

前者是为了让君主利用刑律强化集权,是专制王权的统治手段,法律是用来统治人民的;后者是要实现人民意志,否定任何特权,法律面前人人平等。

[教材补缺] 阴阳五行学说

(1)阴阳五行说:其创始人是战国中后期的思想家邹衍。这是一个非常政治化的学说,用金、木、水、火、土“五德”相克相生原理(称为“天道”)去解释说明王朝的兴衰更替(称为“人道”)。邹衍认为,王朝更替的次序是:土德(黄帝)→木德(夏禹)→金德(商汤)→火德(周文王)→水德(秦)→土德……每个王朝代表一“德”,一个王朝衰落后,会被另一“德”的王朝所代替。

(2)邹衍的“五德终始”说对后世影响很大。秦朝尚黑色,汉朝尚黄色,都足以说明。汉朝以后,阴阳五行说仍然有相当大的社会影响,有些朝代的开国之君都要请人推算自己当主何“德”、尚何“色”,作为自己“奉天承运”的根据。

互动课堂

考点 春秋战国时期的百家争鸣

(一)历史概念——“士”“仁和仁政”“礼和礼治”“儒家的仁爱与墨家的兼爱”“无为而治”

1.士

先秦时最低级的贵族阶层,也是古代四民(士、农、工、商)之一。春秋时,士大多为卿大夫的家臣,有的以俸禄为生,有的有食田。战国以后,逐渐成为统治阶级中知识分子的通称,是脱离生产劳动的读书人。

2.仁和仁政

“仁”:是一种道德概括,是一种世界观,也是一种具体的生活方式。

“仁政”:政治上提倡“以民为本”,在经济上,孟子主张“民有恒产”,让农民有一定的土地使用权,要减轻赋税。“仁政”要求首先使百姓得到温饱,称之为“小康”。

3.礼和礼治

礼和礼治:“礼”是指周礼,是实现仁而具体化的制度或者行为方式,是修身的手段。“礼治”就是通过“正名”,使每个人都要按照“礼”的要求,规范言行,履行义务,从而规范社会秩序。

4.儒家的仁爱与墨家的兼爱

二者的范围不同,儒家的仁爱范围狭窄,且主张“克己复礼为仁”,仍然讲究阶级性;墨家的“兼爱”具有广泛性,不分等级贵贱。前者代表了统治阶级的利益,后者代表了平民百姓的利益。

5.无为而治

“无为而治”强调无为而无不为,既尊重自然规律,反对盲目行动,又主张发挥人的主观能动作用,倡导“待时而动”“因时制宜”,是一种“积极无为”的哲学观。

(二)读图明史——孔子的教育思想

[探究] 图片体现了孔子的哪些思想?

答案:《孔子讲学图》中,孔子盘坐于台席,弟子跪坐于四周。众弟子年龄悬殊,衣着各异。图片反映了孔子重视“礼”,同时也体现了“有教无类”的教育思想。

(三)史料探史——儒家、墨家、法家的比较

史料一 君者,民之原也,原清则流清,原浊则流浊。故有社稷者而不能爱民、不能利民,而求民之亲爱己,不可得也①。

有先秦思想家认为,“君上之于民也,有难则用其死,安平则尽其力”②。

“视人之国若视其国,视人之家若视其家,视人之身若视其身③。”

史料二 儒者博而寡要,劳而少功,是以其事难尽从;然其序君臣父子之礼,列夫妇长幼之别,不可易也④。墨者俭而难遵,是以其事不可遍循;然其强本节用,不可废也⑤。法家严而少恩;然其正君臣上下之分,不可改矣⑥。

——摘编自司马谈《论六家要旨》

[探究] (1)史料一中三段材料分别体现了春秋战国时期儒、法、墨三家怎样的思想主张?

(2)史料二中司马谈是怎样评价儒、墨、法三家思想的?

儒家的“仁政”思想;法家的严刑峻法治理国家的思想;墨家的“兼爱”思想。

评价:儒家思想有利于维护统治秩序;墨家思想有利于“强本节用”;法家思想有利于“正君臣上下”。

[解读] (1)史料中有什么——全面获取信息

(2)答题用什么——针对筛选信息

两个设问均是针对史料的直接设问,其答案可结合所获取的信息逐条概括。

① 统治者要有爱民、利民之心方能得民心

② “用其死”“尽其力”体现了统治的严厉性

③ 主张国与国之间、家与家之间、人与人之间平等相处

④ 儒家注重社会人伦秩序,有利于社会和谐发展

⑤ 墨家倡导节俭,注重农业发展,不可废

⑥ 法家主张建立君主专制中央集权的封建国家,符合历史发展潮流

[系统认知]

1.先秦儒学的基本特征

政治特征 重视传统、注重继承;政治和伦理结合;在治国方略上主张“德治”,以德为主,德刑相辅,强调为政以德;重“人治”;注重对人进行利导的礼治而不是对人实施纯粹强制的法治;和贵中庸;在天与人的关系上重于人事,虚于天命

伦理特征 强调“仁”和“礼”,“仁”是思想的内核。“仁”是主观道德修养,“礼”是客观制度规范

经济特征 认为人民的贫富与国家的治乱安危有很大的关系。同时提倡对财富欲望加以节制,要重义轻利

教育特征 孔子提出了“有教无类”的教育思想,他创办私学,开创了平民能够接受教育的新时代。先秦儒家除了重视礼、义、信等,还注重培养为政治国的能力,强调理论与实际的结合与统一

2.儒家、墨家、道家、法家的比较

儒家 墨家 道家 法家

代表立场 是没落贵族立场,代表的是文士 是平民立场,代表的是武士 是小农阶级立场,代表的是隐士 是新兴地主立场,代表的是谋士

救世根据 认为是社会秩序出了问题,主张通过提高个人道德修养来恢复西周礼乐秩序 认为是社会秩序有问题,主张建立平等、“兼爱”的社会 认为不能人为制定秩序,主张顺从自然规律 认为旧秩序已经被淘汰,主张通过改革建立新秩序

治国理念 推崇“人治”,强调道德感化,实行仁政,带有民本思想。即所谓“王道” “兼爱” “非攻” 主张“无为而治”,要顺应时势和民心,休养生息,以恢复和发展生产。即所谓“帝道” 提倡“法治”,主张用严刑峻法来统一人们的思想和行为,建立君主专制的中央集权国家。即所谓“霸道”

(四)家国情怀——诸子百家思想的现实价值

(1)儒家的“仁政”“有教无类”等思想:具有和谐意识,对于调节人际关系、稳定社会秩序具有积极作用,对今天倡导的人本理念具有借鉴意义;孔子等人的教育思想为今天推行全民教育、素质教育提供了重要理论依据。

(2)道家的“无为”思想:主张顺应自然,对于增强环保意识,促进社会的可持续发展具有现实价值;道家思想构成了中国传统思想的哲学基础。

(3)法家的法治、变革思想:对于当今中国的法制建设具有借鉴意义;法家的变革精神,成为历代进步思想家、政治家改革变法的理论武器。

(4)墨家的“兼爱”“非攻”“尚贤”思想:成为今天平等博爱、热爱和平、尊重人才的重要思想来源。

随堂训练

1.[2022·湖南卷,1]儒家起于鲁,传布于齐、晋、卫;墨家始于宋,传布于鲁、楚、秦;道家起源于南方,后在楚、齐、燕有不同分支;法家源于三晋,盛行于秦。这( )

A.促进了政治统一

B.维系了“学在官府”的局面

C.冲击了贵族政治

D.导致了各诸侯国之间的矛盾

答案:C

解析:儒、墨、道、法等学派的出现本身是私学兴起和发展的表现,其传播更是冲击了“学在官府”的局面,贵族政治是与“学在官府”局面相统一的,“学在官府”的局面被冲击,就等于冲击了贵族政治,故选C项;题干中提到儒家、墨家、道家、法家分别产生于不同的地区,并不能说上述现象促进了政治统一,排除A项;儒、墨、道等学派的出现本身是私学兴起和发展的表现,而私学的出现冲击了“学在官府”的局面,所以并不是维系了“学在官府”的局面,排除B项;当时各诸侯国多采用法家思想作为治国思想,所以围绕民间思想的传播并不会导致各诸侯国之间的矛盾和争夺,排除D项。

2.[2021·湖北卷]唐代杜佑《通典》称:“理(治)道之先,在乎行教化。”该书内容分为食货、选举、职官、礼、乐、兵、刑、州郡、边防九门,其中“礼门”占全书篇幅的一半。从内容上看,杜佑修撰《通典》特别强调( )

A.道家的无为而治 B.史学的通古贯今

C.儒家的伦理纲常 D.理学的格物致知

答案:C

解析:结合所学内容可知,礼是儒家重要的思想范畴,“礼门”占了《通典》全书篇幅的一半,说明该书强调儒家的伦理纲常,C项正确;根据“礼门”所占篇幅可知是强调了儒家的伦理纲常,而非道家的无为而治和史学的通古贯今,排除AB项;理学出现在宋代,排除D项。故选C项。

3.[2021·山东卷]儒家学派重视礼乐,宣扬“乐文同则上下和”;墨家学派认为礼乐“与君子听之,废君子听治”“与贱人听之,废贱人之从事”。这反映了两者( )

A.文化取向的迥异 B.政治立场的不同

C.学术观点的分歧 D.生活态度的差异

答案:B

解析:儒家学者认为礼乐能够促成社会和谐,而墨家认为礼乐不利于国家治理,反映了两者代表不同的阶级立场,政治立场不同,B正确;两者的差异不是文化取向上的差异,排除A;C是表象,排除;D与题无关,排除。

4.[2021·全国甲卷]老子认为,“失道而后德,失德而后仁,失仁而后义,失义而后礼”。孔子则说,“不学礼,无以立”,要“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动”。这反映出,当时他们( )

A.反思西周的礼乐文化

B.迎合封建贵族政治诉求

C.主张维护夏商周制度

D.得到统治者的积极支持

答案:A

解析:材料中的老子认为礼的出现是社会偏离了大道、仁义等道德观念逐步失败的产物,而孔子则认为礼是调和社会矛盾、维持社会秩序的有效方式,二者尽管对礼的看法有所不同,但提出观点的出发点是相同的,即都出于对西周礼乐制度的反思,只是一个赞同,一个批评而已,故选A;老子对礼是持否定态度的,他的主张并未迎合封建贵族的政治诉求,排除B;老子主张小国寡民,主张退回夏商周之前的社会当中去,C项不是老子的诉求,排除;老子和孔子生活于春秋时期,他们都主张退回到以前的社会当中去,故他们的主张并未得到统治者的积极支持,排除D。

5.[2021·浙江卷]春秋战国时期民本思想的主要内涵有:在人与自然关系方面,突出人的地位;在社会关系方面,强调民的作用。下列观点中,对应两者的是( )

A.“齐物”;“逍遥”

B.“天行有常”;“仁政”

C.“法古无过,循礼无邪”;“非攻”

D.“制天命而用之”;“民为贵,社稷次之,君为轻”

答案:D

解析:在人与自然关系方面,突出人的地位指的是荀子的主张“制天命而用之”;在社会关系方面,强调民的作用,指的是孟子的主张“民为贵,社稷次之,君为轻”,故D项正确;A是道家的,排除A;天行有常没有突出人的地位,排除B;C是法家与墨家的主张,不符合题意。

同课章节目录