第33讲汉代儒学与宋明理学- 课件(共56张PPT)2023-2024高考历史统编版一轮复习

文档属性

| 名称 | 第33讲汉代儒学与宋明理学- 课件(共56张PPT)2023-2024高考历史统编版一轮复习 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1006.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-04-07 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共56张PPT)

第33讲 汉代儒学与宋明理学

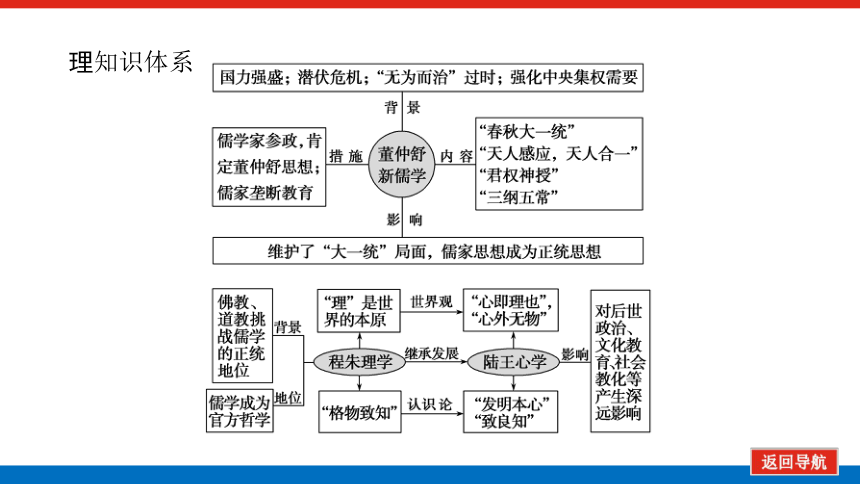

理知识体系

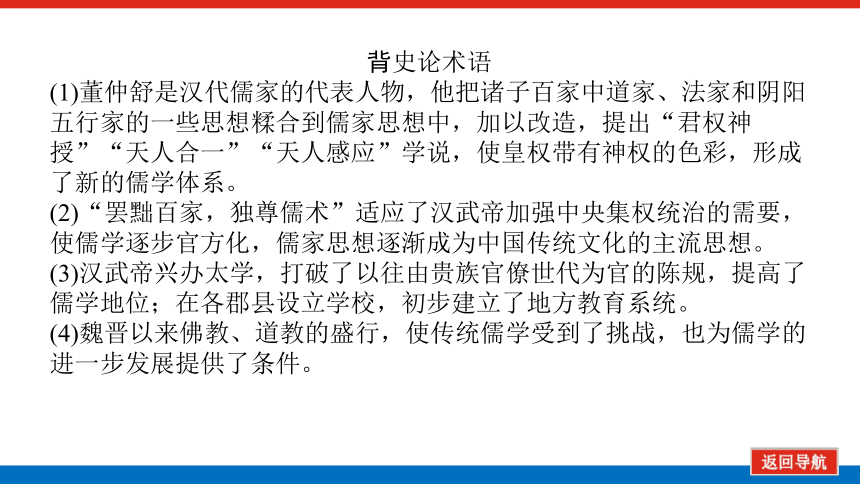

背史论术语

(1)董仲舒是汉代儒家的代表人物,他把诸子百家中道家、法家和阴阳五行家的一些思想糅合到儒家思想中,加以改造,提出“君权神授”“天人合一”“天人感应”学说,使皇权带有神权的色彩,形成了新的儒学体系。

(2)“罢黜百家,独尊儒术”适应了汉武帝加强中央集权统治的需要,使儒学逐步官方化,儒家思想逐渐成为中国传统文化的主流思想。

(3)汉武帝兴办太学,打破了以往由贵族官僚世代为官的陈规,提高了儒学地位;在各郡县设立学校,初步建立了地方教育系统。

(4)魏晋以来佛教、道教的盛行,使传统儒学受到了挑战,也为儒学的进一步发展提供了条件。

(5)程朱理学认为“理”是宇宙万物的本原,陆王心学主张“心”是万物的本原,“心即理也”。因此“心学”也是“理学”,二者本质相同。

(6)理学是儒学在特定历史条件下融合佛、道思想而进行的自我完善和调整。

(7)宋明时期理学出现并逐渐走向成熟,使儒学进入了一个崭新的阶段。

自主学习

互动课堂

随堂训练

自主学习

一、汉代儒学

(一)“焚书坑儒”批判

1.原因

(1)在秦朝建立专制主义体制的过程中,一些儒生和游士引用儒家经典,借用古代圣贤的言论批评时政。

(2)为了加强专制统治,防止儒生、游士借古非今,扰乱民心,秦始皇加强思想控制。

2.内容

(1)焚书:除秦国官定史书《秦记》外,其他各国史书统统烧毁;除博士官负责管理的文献以外,私藏《诗》《书》及百家语者,均予烧毁;以古非今、私藏禁书者,诛灭家族。医药、卜筮、种树之书不在焚烧之列。

(2)坑儒:继焚书之后,秦始皇又坑杀了460多名对自己不满的儒生,以警告天下的文化人。

3.评价

(1)积极影响:在当时特定的历史背景下,有利于加强思想控制,在一定程度上有利于维护统治。

(2)消极影响:春秋末期以来蓬勃发展的自由思想受到致命的打击,是对先秦思想文化成就的粗暴否定,钳制了思想,摧残了文化,儒学的发展也因此进入低潮。

[教材补缺] 西汉初年的黄老之学

(1)内容

黄老之学是指道家学说中的两派,“黄”指黄帝的学说,“老”指老子的学说,包括“治身”和“治国”两个方面,强调“无为而无不为”“因时制宜”,既要尊重自然规律,又要发挥人的主观能动性,是一种“积极的无为”。

(2)评价

①积极影响:从汉初到武帝即位约70年的时间,黄老之学一直是政治上的指导思想,对恢复经济和巩固西汉政权起到积极作用,为汉武帝时期国家的强盛奠定了良好基础。

②消极影响:黄老之学的清静无为,使中央权威被削弱。

(二)罢黜百家,独尊儒术

1.背景

(1)政治上:高度集权的________政治体制大体定型。

(2)文化上:以_______为主体的文化共同体也基本形成。

(3)道家“无为而治”的思想已不能满足加强中央集权的需要。

专制主义

汉民族

2.措施

(1)政治上:重用儒生。汉武帝初年,儒学之士在各级部门担任职务。

(2)思想上:(董仲舒新儒学)主张

①为适应加强中央集权的需要,提出“春秋大一统”和“罢黜百家,独尊儒术”的主张。

②为加强君权,宣扬“君权神授”。提出了“天人合一”和“天人感应”学说。

③为维护统治秩序提出“三纲五常”和提倡孝道。

(特点:把道家、法家和阴阳五行家的一些思想糅合到儒家思想中,加以改造,形成了具有时代特色的新的儒学体系。)

(3)教育上:设置太学,培养政治人才,使儒学教育官方化和制度化。

[易错辨析] 罢黜百家≠禁绝百家

“罢黜百家”为独尊儒术服务,并不意味着只有儒家思想得到继承与发扬,因为在这一时期董仲舒的新儒学还吸取了法家、道家、阴阳五行家等各家思想,进一步适应了“大一统”社会发展的需要。

3.影响

(1)消极:结束了各学派学术思想________的局面,扼制了学术思想的自由发展。

(2)积极:儒学思想逐渐被统治者确立为正统思想,对民族历史文化的进步具有积极意义。

平等竞争

(三)科举制的文化影响

1.古代选官制度的变化:世官制→察举制→科举制。

2.科举制的含义:隋唐时代开始的以考试成绩为选官的标准,以______经典为考试内容的选官制度。

3.影响:儒学全面影响了社会政治和文化生活;有益于中国专制主义政体的稳固;也导致了古代中国专心从事科学技术研究的人才力量相对薄弱。

儒学

[知识拓展] 儒学在汉代成为统治思想的表现

(1)选官的指导思想,如举孝廉,以经取士。

(2)以礼入法,儒家思想成为法律指导思想。

(3)学校教育以儒学为主。

二、宋明理学

(一)理学的创立

1.背景

(1)魏晋时期道教的兴起和_____的传播,冲击着儒家思想作为核心价值观念的地位,其统治地位进一步被削弱。

(2)唐代的韩愈、李翱提出了复兴_____的主张;北宋士大夫们掀起了儒学复兴运动。

(3)儒学自身的缺陷:儒学自孔子以来主要探求人间的道德和秩序,注重人间世界,而忽视了对天地万物本原和宇宙规律的探讨。

2.创立:北宋时期,以程颢、程颐为代表的“北宋五子”将儒学提升到“天理”的高度,创立了一种新儒学体系——理学。“二程”确立了理学的最高范畴“_____”,并认为天理的核心是“仁”。张载是理学中唯物主义的杰出代表。

佛教

儒学

天理

[易错辨析] “三教合一”是指儒家、道教和佛教思想的相互融合、相互借鉴,但是,并没有融合成一种思想流派。

(二)理学的成熟

1.标志:南宋朱熹建立了庞大而严密的理学体系。

2.表现

(1)理气关系:朱熹认为理气互相依存,但理先于气,理不能离开气。

(2)修养论:强调日积月累,强调“仁”和仁者境界。

(3)社会政治理论:道的价值内涵是“________”,干预政治的关键是“正君心”。

3.影响

(1)程朱理学适应了统治阶级的政治需要,备受推崇,成为南宋以后长期居于统治地位的官方哲学,有力地维护了封建君主专制统治。

(2)朱熹编著的《四书章句集注》成为后世科举考试依据的教科书。

(3)朱熹的学术思想还传播到日本、朝鲜乃至欧洲,在日本和朝鲜,甚至形成“朱子学”学派。

三纲五常

[教材补缺] 理学的世俗化

朱熹重视儒学的普及化、通俗化,他编著《四书章句集注》,用理学思想重新解释“四书”,使理学透过“四书”而深入人心。在朱熹等人的影响下,南宋有相当多的通俗教育读本,如《劝孝文》《劝学文》《劝农文》《谕俗文》等。这些读物都是将理学思想世俗化,劝导民众遵循长幼有序、男女有别、恪守本分等生活理念。《三字经》更为典型,几乎家喻户晓。

(三)陆王心学与理学的发展

1.概况

2.地位:标志着重建儒家信仰的理论任务完成。

代表 主张 影响

陆九渊 (1)核心命题是“________” (2)主张“________” (3)剥落和扫除“物欲”和“意见” _____的开创者,深刻影响了后世的思想体系

王守仁 (1)“致良知” (2)提出“________,心外无事,心外无理” (3)强调“________” 心学的集大成者

心即理也

发明本心

心学

心外无物

知行合一

[易错辨析] 理学≠礼学

宋明理学进一步把社会秩序的礼等同于“天理”,以“理”为核心,但不是以“礼”为核心。

互动课堂

考点一 汉代儒学

(一)历史概念——法律儒家化

自汉代“春秋决狱”开始,中国法律走上了儒家化的道路。所谓法律的儒家化,是指将儒家的道德精神注入法律、法令,使封建法律具有了伦理法的性质,即以儒家思想为立法、注律,以及司法实践中定罪、量刑的指导思想和基本原则。中国法律的儒家化,形成了礼法合一的特色,影响深远。

(二)读图明史——新儒学对教育的影响

[解读] 汉武帝兴办太学,规定太学生员一律由儒家五经博士负责教授,在全国各郡县设立学校,推广儒学;汉武帝正式规定“五经”为国家规定的教科书。这说明教育为儒家所垄断,儒学得到广泛传播,儒家思想逐渐成为封建社会的正统思想和中国传统文化的主流思想。

(三)史料探史——董仲舒的治国思想

史料一 五年春,置《五经》博士。八月……征吏民有明当世之务、习先圣之术者。详延天下方闻之士,咸荐诸朝①。其令礼官劝学,讲议洽闻,举遗举礼,以为天下先②。太常其议予博士弟子,崇乡党之化,以厉贤材焉③。丞相弘请为博士置弟子员,学者益广④。

——摘编自《汉书·武帝纪》

史料二 董仲舒把自然界的“天”塑造成有意志的人格神,把人间的一切都说成是上天有目的的安排,天意与人事紧密相连⑤。他还大力宣扬孔孟的“君君臣臣父父子子”的等级观念⑥。他提出的“性三品”说,认为人性是有等级的,上等的是圣人,是天生的统治者,下等人只能永远当牛马和奴隶⑦。

——摘编自朱绍侯《中国古代史》

[探究] (1)根据史料一分析儒学的影响。

(2)根据史料二概括董仲舒的政治观点,并指出董仲舒提出该观点的目的。

儒学促进了社会教化和风尚的变化。

观点:“天人感应”学说;“三纲五常”的观念;人性分等级的主张。

目的:从维护封建中央集权统治的立场出发,神化专制皇权,把政权、神权、族权、夫权结合起来,为统治阶级服务。

[解读] (1)史料中有什么——全面获取信息

(2)答题用什么——针对筛选信息

史料一从学官的设置、儒学的推广等方面阐释了汉武帝在崇儒中的措施,儒家思想的发扬客观上推动了社会风气的变化。史料二⑤⑥⑦三句话分别反映了董仲舒的思想主张,综合史料可总结其目的。

① 儒学地位高

② 以礼教化天下

③ 提高儒家弟子的政治地位,激励读书人

④ 允许博士招收弟子,学习儒家的人数不断扩大

⑤ “天人合一”思想

⑥ “三纲五常”思想

⑦ 人性具有等级之分的主张

[系统认知]

1.董仲舒的治国思想

(1)治理权力的“合法来源”:“王权天授”。董仲舒把源于阴阳五行的学说与儒家的天命、天道结合起来,以“天人感应”说确立了“王权天授”“君权神授”观,为王权的合法性进行了哲学及神学上的论证。

(2)制约机制的设计:“伸君,伸天”。强调“屈民而伸君”,民要服从于君,即民受制于君。君主是民众的治理者。但君权要受天的制约,即“屈君而伸天”,君主必须秉承天意,依上天的原则办事,必须对君权进行约束和规范。

(3)意识形态的专制统治:“独尊儒术”。统治者治理国家,要有统一的法度,必须实现意识形态上的统一,人民才能有统一的行为准则,才能去遵守这个法度。

(4)国家治理的基本范式:“大德而小刑”。国家治理的实践中,要儒法并用,但德治尤为重要。在德教与刑罚的关系上,主张德刑并用、恩威并施,强调以德教为主要手段、辅以刑罚。

2.董仲舒新儒学的特点

(1)从思想内涵看,融儒家、阴阳五行家、黄老之学和法家思想为一体。

(2)主张在政治思想方面实行“大一统”,强调君主权威,赋予君权以神权色彩。

(3)在宣扬君权神授的同时,又继承和发扬了儒家的民本思想和“仁政”思想。

(4)以维护皇权的绝对性为目的,受到统治者重视,迅速成为封建社会正统思想。

(5)具有神学色彩,其哲学思想的本质是唯心主义。

(6)承认现实政治秩序的合理性(如皇权专制),即维护现实统治。

(四)纵引横联——汉代的新儒学与先秦儒学的区别和联系

1.区别

(1)从思想内涵来看,汉代的新儒学将阴阳五行家、黄老之学、法家思想纳入自己的思想体系,发展并改造了先秦儒学。

(2)从与当政者的关系看,先秦儒学批判暴政而致力于建立理想化的社会秩序;汉代儒学则承认现实社会政治秩序的合理性,即从批判时政转为维护现实统治。

(3)从地位上看,先秦儒学虽然也是为统治者提供统治方法的政治思想和伦理学说,但带有相当多的理想色彩和批评成分,不占统治地位。而董仲舒的新儒学,则完全是一套官方统治思想,它以维护皇权的绝对性为目的,被确立为封建社会的统治思想。

2.联系:先秦儒学宣扬的“礼”“仁”“仁政”“民本”为新儒学所继承。新儒学正是在对先秦儒学继承和发展的基础上,使儒学从先秦的民间学说上升为汉武帝时期的官方学说。

考点二 宋明理学

(一)历史概念——“格物致知”“致良知”

1.格物致知

“格物致知”就是花时间,讲方法,深刻探究万事万物的本质,以达到对普遍天理的认识。格物是致知的基础,致知是格物的目的和深化。

2.致良知

致良知是中国明代王守仁的心学主旨。王守仁认为,“致良知”就是致吾心内在的良知。这里所说的“良知”,既是道德意识,也指最高本体。他认为,良知人人具有,个个自足,是一种不假外力的内在力量。“致良知”就是将良知推广扩充到事事物物。“致”本身即是兼知兼行的过程,因而也就是自觉之知与推致知行合一的过程,“致良知”也就是知行合一。“良知”是“知是知非”的“知”,“致”是在事上磨炼,见诸客观实际。“致良知”即是在实际行动中实现良知,知行合一。“致良知”是王守仁心学的本体论与修养论直接统一的表现。

(二)史料探史——宋明理学兴起的条件

史料一 城市与生活

史料二 生活与观念

近岁士庶之家侈靡相尚,居第服玩,僭拟公侯……

——摘编自《宋会要辑稿》刑法二

自淳祐(南宋理宗年号)年来,衣冠更易。有一等晚年后生,不体旧规,裹奇巾异服,三五为群,斗美夸丽,殊令人厌见,非复旧时淳朴矣。

——摘编自《梦粱录》卷十八

史料三 在儒学发展史上,唐宋转型无疑是一个关键的转折点。隋唐以来,儒、佛、道三教鼎立,但在斗争中他们彼此融合、相互渗透。面对三教并存,尤其是佛教的异军突起和势力膨胀,儒学内部就如何应对佛教的挑战,存在着分歧①。一派以韩愈为代表,他认为佛老不讲君臣礼仪、伦理纲常,破坏了中国传统的君臣、父子、夫妻关系,扰乱了封建的等级秩序,故力主建立儒家道统,排除异学②。另一派以柳宗元为代表,主张以儒学为主体,兼容各家之长,以开放的思维使儒家获得新生③。唐代的思想论争开启了宋学的新局面④。

——摘编自李伏清《柳宗元:唐宋思想转型与宋明儒学复兴的先驱》

[探究] (1)分析说明上述史料所反映的历史现象与宋代理学兴起和发展之间的联系。

(2)根据史料并结合所学知识,分析韩愈、柳宗元思想产生的背景及影响。

说明:城市坊市界限被打破,瓦子等娱乐场所出现,商品经济发展到新水平;社会上出现了追求奢靡享乐、僭越礼制的现象。面对社会生活对传统儒家伦理秩序的冲击,儒学家把封建伦理道德上升到“理”的高度,提出了“存天理,灭人欲”等思想,以“理”来约束人们的行为,进而规范社会秩序。

背景:隋唐时期,佛道盛行,儒学地位受到挑战,传统伦理思想出现混乱。

影响:有力地回应了佛道的挑战,儒学得到复兴,为儒学的发展开启了新局面。

[解读] (1)史料中有什么——全面获取信息

史料一图片中反映了城市打破了坊市的空间限制;

史料二说明了商品经济的发展促进了消费观的变化;

史料三中:

(2)答题用什么——针对筛选信息

抓住史料一、二从经济角度分析儒学面临的挑战,抓住史料三所获信息从思想角度分析儒学危机。

① 隋唐时期,佛道盛行;儒学受到冲击,内部存在分歧

② 传统伦理思想出现混乱。韩愈主张排除异学,建立儒家道统,重新确立儒学独尊地位

③ 柳宗元主张以儒学为主体,兼采各家所长,重新塑造儒家

④ 开启宋学新局面

[系统认知]

宋明理学兴起的社会条件

(1)适应唐末以来重建纲常伦理的需要:唐末和五代时期的长期分裂和混乱,使传统伦理道德规范遭到极大破坏,因此,宋代统治者一开始就倡导尊儒读经,宋代的儒学复兴便由此开始。

(2)宋代科学文化发展的必然结果:宋代稳定政局后,农业、手工业得到迅速恢复和大规模发展,商品经济发展,尤其是城市生活的变化以及科学文化的进步,为理学的发展奠定了基础。

(3)儒、佛、道三教长期争论和融合的结果:中国思想史在唐代中后期出现了一个重要转折,韩愈提出儒家“道统”思想,打破了三教并盛的局面。宋代儒学为了与封建统治相适应,儒家“道统”思想自然成为其承续的对象。

(4)北宋初期思想解放的产物:北宋学者大胆抛弃汉唐学者师古泥古的学风,敢于疑经改经,相互辩论,相互启发,独立思考,大胆立论,讲求义理,为理学的产生提供了一个相对宽松的思想环境。

(三)史料探史——程朱理学与陆王心学的异同

史料 程朱坚认一草一木皆有理……不仅如此,程朱以为须穷究事物内在之理。其说乃不免以物为外在,析心与理为二。王阳明认为其结果是心必将丧失其方向与动力。王阳明说,如其理外在于心,则亲没之后,吾心即无孝之理及孝亲之心。

——摘编自陈荣捷《中国哲学文献选编》

[探究] 根据史料并结合所学知识,分析两派思想家观点的不同。

答案:程朱认为“理”是万物本原,王阳明认为“心”是万物本原;程朱主张探究外物,王阳明强调内心自省。

[系统认知]

1.宋明理学对孔孟思想的继承与发展

(1)继承:强调儒家伦理道德、性本善,追求圣贤、气节、德操等。

(2)发展

①高:把儒家伦理提高为天理。

②深:把道德良知深植于内心。

③广:把追求圣贤推广到民众。

④世俗化。

⑤程朱理学:格物致知(他律);陆王心学:致良知(自律)。

2.比较程朱理学与陆王心学的异同

项目 程朱理学 陆王心学

不同点 理学思想 “理”是万物的本原 “心”是万物的本原

方法论 强调“格物致知” “发明本心”或“致良知”

道德观 主张人应以外在的天理为行为规范 主张人应以“内心”的自修、自省达到良知

哲学范畴 客观唯心主义思想 主观唯心主义思想

相同点 本质 都以儒家的纲常伦理来约束社会,维护专制统治,遏制人们的自然欲求

内容 都认为世界的本原是“理”;都继承了孔孟“仁”“礼”,以维护封建统治为目的

影响 都有助于维护专制统治,扼杀人的自然欲求;都强调社会责任和历史使命,对塑造中华民族的性格起了积极作用

(四)读图明史——宋明理学对人性的扼杀

注:上图是根据汪盼玲《中国婚姻史》中统计的历代节妇烈女人数绘制的柱状图

[解读] 宋元至明清,理学成为官方哲学,理学强调“三纲五常”和等级名分制度,压抑扼杀了人们的自然欲求,导致节妇烈女人数大幅度增加。

(五)归纳总结——宋明理学的特点

(1)儒学进一步思辨化。这是宋明理学的突出特点。传统儒学经由理学家们的改造,道德信条式的理论体系变成了哲学理论体系。

(2)更加强调伦理道德为思想核心。理学所强调的天理,实质上也就是儒学的伦理道德学说,无论是理学的本体论、人性论、“存理灭欲”或“存心灭欲”的修养论、“格物”或“格心”的认识论、成贤成圣的境界论还是修身、齐家、治国、平天下的功能论,均是以伦理道德为核心内容。

(3)更多吸收了佛、道因素。宋明理学作为儒学发展的一个阶段,带有明显的佛道化的特点。宋明理学的佛道化是更多地吸收借鉴佛教与道教的形而上学,把佛、道的禁欲主义思想吸收进来,作为理学的核心思想,提出了“存天理,灭人欲”的道德主张。

随堂训练

1.[2022·湖北卷]明代不少士子凭借记诵时文范文应试,而不注重阅读儒家经典。正德年间,官员徐文溥上奏:“近时时文流布四方,书肆资之以贾利,士子假此以侥幸,宜加痛革……其书坊刊刻一应时文,悉宣烧毁,不得鬻贩。”该奏疏主要针对的现象是( )

A.士子应考投机取巧 B.书商刊刻时文牟利

C.儒学正统地位动摇 D.八股文体日益僵化

答案:A

解析:据材料“明代不少士子凭借记诵时文范文应试,而不注重阅读儒家经典”“士子假以侥幸”可知,该奏疏主要针对士子凭借记诵时文范文应试,投机取巧,故选A项;“书肆资之贾利”是“士子记诵时文范文应试”的结果,不是主要针对对象,排除B项;明代儒学仍居于正统地位,“动摇”说法错误,排除C项;八股文就是指文章的八个部分,文体有固定格式:由破题、承题、起讲、入题、起股、中股、后股、束股八部分组成,八股文章就四书五经取题,内容必须用古人的语气,绝对不允许自由发挥,而句子的长短、字的繁简、声调高低等也都要相对成文,字数也有限制,与材料无关,排除D项。

2.[2021·北京卷]祝岁习俗古已有之。《诗经》云:“称彼兕觥(酒杯),万寿无疆。”汉代岁首,皇帝“大朝受贺”“百官受赐宴飨”。民间亦在岁首祭祀,其时全家依次列坐,向家长敬酒祝寿。该习俗( )

A.出现于战国并兴盛于汉代

B.体现礼仪教化与伦理秩序

C.植根于我国古代商业文明

D.仅是官方举行的庆祝仪式

答案:B

解析:由材料可知,祝岁习俗由来已久,从皇帝到普通百姓都很重视,通过举行各种仪式来体现对君主或长辈的敬意与美好期盼,体现了通过节庆礼仪进行教化和对伦理秩序的认同,B项正确;由材料中《诗经》的记述可知,该习俗在西周时就已经出现,排除A项;该习俗植根于我国古代农耕文明,排除C项;由材料可知,祝岁习俗并不仅是官方举行的庆祝仪式,在民间也有,排除D项。故选B项。

3.[2021·浙江卷]《汉书》称颂汉武帝:“雄材大略……虽《诗》《书》所称,何有加焉!”他在位期间( )

A.推行科举制

B.令各郡国建立学校

C.不改汉初的休养生息政策

D.重新确立儒学为正统思想

答案:B

解析:依据所学知识可知,汉武帝在位期间重用董仲舒,“罢黜百家,独尊儒术”,下令各郡国建立学校,由此确立了儒学的正统地位,故B正确;科举制开创于隋朝,故A错误;汉武帝即位后改“无为”为“有为”,一改汉初的休养生息政策,故C错误;D项错在“重新确立”。

4.[2021·广东卷]在明代,庶民袖小衣短,“去地五寸”;生员袖大衣长,“去地一寸”,体现斯文之气,且其服饰颜色和制式内含“比德于玉”“规言矩行”等意。这反映了当时( )

A.儒家思想规范社会生活

B.科举制度限制社会流动

C.社会等级结构日益固化

D.市民文化突破礼制限定

答案:A

解析:根据“体现斯文之气,且其服饰颜色和制式内含‘比德于玉’‘婉言矩行’等意”可知明代生员的服饰中体现了儒家思想的影响,说明儒家思想规范社会生活,故选A;科举制是有利于社会流动的,排除B;根据服饰的差别不能说明社会等级日益固化,排除C;生员的服饰体现了儒家思想的影响,和市民文化无关,而且也不能说明市民文化突破了礼制限定,排除D。

5.[2021·湖南卷]宋孝宗时绍兴府赈灾,有人户状告“检放秋苗不尽不实”。朱熹受命调查后发现确实存在不实,但是当时田土大多已经种麦,没有稻根可据以核查受灾面积。这反映了( )

A.绍兴府行政效率低下

B.理学强调实事求是的精神

C.宋代赈灾方式不合理

D.绍兴农业精耕细作的特点

答案:D

解析:根据“田土大多已经种麦”可以看出,绍兴当地实行稻麦轮作,“没有稻根可据以核查”可以看出当地清除了稻根,以便小麦的种植,由此可知,绍兴农业具有精耕细作的特点,D项正确;材料反映的不是行政效率,排除A;理学强调格物致知,“实事求是”是顾炎武“实学”的特点,排除B;材料主旨不是赈灾方式的问题,排除C。

6.[2021·全国乙卷]明清时期,“善书”在民间广为流行,这类书籍多由士绅编撰,内容侧重倡导忠孝友悌、济急救危、受辱不怨,戒饬攻诘宗亲、凌逼孤寡等,以奉劝世人“诸恶莫作,众善奉行”。“善书”的流行( )

A.确立了理学思想的主导地位

B.强化了社会主流的价值观

C.阻碍了官方意识形态的推广

D.冲击了儒家经典的神圣性

答案:B

解析:结合所学内容可知,善书的内容都是传统儒家思想的内容,而儒家思想是明清时期的主流思想,所以善书的流行是在强化社会主流的价值观,故选B;理学的主导地位在南宋就已经得到确立,排除A;儒家思想就是官方的意识形态,所以“阻碍”的说法错误,排除C;善书的流行是强化了儒家思想的地位,没有冲击,排除D。

7.[2021·浙江卷]一位理学家提出“心即理也”的核心命题,主张“切己自反,改过迁善”,认为“物欲”和“意见”是人心之弊,所以要将其剥落、扫除。该理学家( )

A.被朱熹批评其理学过于“支离”

B.推动北宋儒学复兴和理学创立

C.主张于人生日常处直接体悟理

D.确定了理学的最高范畴“天理”

答案:C

解析:结合所学知识可知,陆九渊提出“心即理也”的核心命题,主张于人生日常处通过内心反省来明理,因此C正确;陆九渊批评朱熹的理学过于“支离”,A排除;BD是程朱理学的成就,排除。故选C。

第33讲 汉代儒学与宋明理学

理知识体系

背史论术语

(1)董仲舒是汉代儒家的代表人物,他把诸子百家中道家、法家和阴阳五行家的一些思想糅合到儒家思想中,加以改造,提出“君权神授”“天人合一”“天人感应”学说,使皇权带有神权的色彩,形成了新的儒学体系。

(2)“罢黜百家,独尊儒术”适应了汉武帝加强中央集权统治的需要,使儒学逐步官方化,儒家思想逐渐成为中国传统文化的主流思想。

(3)汉武帝兴办太学,打破了以往由贵族官僚世代为官的陈规,提高了儒学地位;在各郡县设立学校,初步建立了地方教育系统。

(4)魏晋以来佛教、道教的盛行,使传统儒学受到了挑战,也为儒学的进一步发展提供了条件。

(5)程朱理学认为“理”是宇宙万物的本原,陆王心学主张“心”是万物的本原,“心即理也”。因此“心学”也是“理学”,二者本质相同。

(6)理学是儒学在特定历史条件下融合佛、道思想而进行的自我完善和调整。

(7)宋明时期理学出现并逐渐走向成熟,使儒学进入了一个崭新的阶段。

自主学习

互动课堂

随堂训练

自主学习

一、汉代儒学

(一)“焚书坑儒”批判

1.原因

(1)在秦朝建立专制主义体制的过程中,一些儒生和游士引用儒家经典,借用古代圣贤的言论批评时政。

(2)为了加强专制统治,防止儒生、游士借古非今,扰乱民心,秦始皇加强思想控制。

2.内容

(1)焚书:除秦国官定史书《秦记》外,其他各国史书统统烧毁;除博士官负责管理的文献以外,私藏《诗》《书》及百家语者,均予烧毁;以古非今、私藏禁书者,诛灭家族。医药、卜筮、种树之书不在焚烧之列。

(2)坑儒:继焚书之后,秦始皇又坑杀了460多名对自己不满的儒生,以警告天下的文化人。

3.评价

(1)积极影响:在当时特定的历史背景下,有利于加强思想控制,在一定程度上有利于维护统治。

(2)消极影响:春秋末期以来蓬勃发展的自由思想受到致命的打击,是对先秦思想文化成就的粗暴否定,钳制了思想,摧残了文化,儒学的发展也因此进入低潮。

[教材补缺] 西汉初年的黄老之学

(1)内容

黄老之学是指道家学说中的两派,“黄”指黄帝的学说,“老”指老子的学说,包括“治身”和“治国”两个方面,强调“无为而无不为”“因时制宜”,既要尊重自然规律,又要发挥人的主观能动性,是一种“积极的无为”。

(2)评价

①积极影响:从汉初到武帝即位约70年的时间,黄老之学一直是政治上的指导思想,对恢复经济和巩固西汉政权起到积极作用,为汉武帝时期国家的强盛奠定了良好基础。

②消极影响:黄老之学的清静无为,使中央权威被削弱。

(二)罢黜百家,独尊儒术

1.背景

(1)政治上:高度集权的________政治体制大体定型。

(2)文化上:以_______为主体的文化共同体也基本形成。

(3)道家“无为而治”的思想已不能满足加强中央集权的需要。

专制主义

汉民族

2.措施

(1)政治上:重用儒生。汉武帝初年,儒学之士在各级部门担任职务。

(2)思想上:(董仲舒新儒学)主张

①为适应加强中央集权的需要,提出“春秋大一统”和“罢黜百家,独尊儒术”的主张。

②为加强君权,宣扬“君权神授”。提出了“天人合一”和“天人感应”学说。

③为维护统治秩序提出“三纲五常”和提倡孝道。

(特点:把道家、法家和阴阳五行家的一些思想糅合到儒家思想中,加以改造,形成了具有时代特色的新的儒学体系。)

(3)教育上:设置太学,培养政治人才,使儒学教育官方化和制度化。

[易错辨析] 罢黜百家≠禁绝百家

“罢黜百家”为独尊儒术服务,并不意味着只有儒家思想得到继承与发扬,因为在这一时期董仲舒的新儒学还吸取了法家、道家、阴阳五行家等各家思想,进一步适应了“大一统”社会发展的需要。

3.影响

(1)消极:结束了各学派学术思想________的局面,扼制了学术思想的自由发展。

(2)积极:儒学思想逐渐被统治者确立为正统思想,对民族历史文化的进步具有积极意义。

平等竞争

(三)科举制的文化影响

1.古代选官制度的变化:世官制→察举制→科举制。

2.科举制的含义:隋唐时代开始的以考试成绩为选官的标准,以______经典为考试内容的选官制度。

3.影响:儒学全面影响了社会政治和文化生活;有益于中国专制主义政体的稳固;也导致了古代中国专心从事科学技术研究的人才力量相对薄弱。

儒学

[知识拓展] 儒学在汉代成为统治思想的表现

(1)选官的指导思想,如举孝廉,以经取士。

(2)以礼入法,儒家思想成为法律指导思想。

(3)学校教育以儒学为主。

二、宋明理学

(一)理学的创立

1.背景

(1)魏晋时期道教的兴起和_____的传播,冲击着儒家思想作为核心价值观念的地位,其统治地位进一步被削弱。

(2)唐代的韩愈、李翱提出了复兴_____的主张;北宋士大夫们掀起了儒学复兴运动。

(3)儒学自身的缺陷:儒学自孔子以来主要探求人间的道德和秩序,注重人间世界,而忽视了对天地万物本原和宇宙规律的探讨。

2.创立:北宋时期,以程颢、程颐为代表的“北宋五子”将儒学提升到“天理”的高度,创立了一种新儒学体系——理学。“二程”确立了理学的最高范畴“_____”,并认为天理的核心是“仁”。张载是理学中唯物主义的杰出代表。

佛教

儒学

天理

[易错辨析] “三教合一”是指儒家、道教和佛教思想的相互融合、相互借鉴,但是,并没有融合成一种思想流派。

(二)理学的成熟

1.标志:南宋朱熹建立了庞大而严密的理学体系。

2.表现

(1)理气关系:朱熹认为理气互相依存,但理先于气,理不能离开气。

(2)修养论:强调日积月累,强调“仁”和仁者境界。

(3)社会政治理论:道的价值内涵是“________”,干预政治的关键是“正君心”。

3.影响

(1)程朱理学适应了统治阶级的政治需要,备受推崇,成为南宋以后长期居于统治地位的官方哲学,有力地维护了封建君主专制统治。

(2)朱熹编著的《四书章句集注》成为后世科举考试依据的教科书。

(3)朱熹的学术思想还传播到日本、朝鲜乃至欧洲,在日本和朝鲜,甚至形成“朱子学”学派。

三纲五常

[教材补缺] 理学的世俗化

朱熹重视儒学的普及化、通俗化,他编著《四书章句集注》,用理学思想重新解释“四书”,使理学透过“四书”而深入人心。在朱熹等人的影响下,南宋有相当多的通俗教育读本,如《劝孝文》《劝学文》《劝农文》《谕俗文》等。这些读物都是将理学思想世俗化,劝导民众遵循长幼有序、男女有别、恪守本分等生活理念。《三字经》更为典型,几乎家喻户晓。

(三)陆王心学与理学的发展

1.概况

2.地位:标志着重建儒家信仰的理论任务完成。

代表 主张 影响

陆九渊 (1)核心命题是“________” (2)主张“________” (3)剥落和扫除“物欲”和“意见” _____的开创者,深刻影响了后世的思想体系

王守仁 (1)“致良知” (2)提出“________,心外无事,心外无理” (3)强调“________” 心学的集大成者

心即理也

发明本心

心学

心外无物

知行合一

[易错辨析] 理学≠礼学

宋明理学进一步把社会秩序的礼等同于“天理”,以“理”为核心,但不是以“礼”为核心。

互动课堂

考点一 汉代儒学

(一)历史概念——法律儒家化

自汉代“春秋决狱”开始,中国法律走上了儒家化的道路。所谓法律的儒家化,是指将儒家的道德精神注入法律、法令,使封建法律具有了伦理法的性质,即以儒家思想为立法、注律,以及司法实践中定罪、量刑的指导思想和基本原则。中国法律的儒家化,形成了礼法合一的特色,影响深远。

(二)读图明史——新儒学对教育的影响

[解读] 汉武帝兴办太学,规定太学生员一律由儒家五经博士负责教授,在全国各郡县设立学校,推广儒学;汉武帝正式规定“五经”为国家规定的教科书。这说明教育为儒家所垄断,儒学得到广泛传播,儒家思想逐渐成为封建社会的正统思想和中国传统文化的主流思想。

(三)史料探史——董仲舒的治国思想

史料一 五年春,置《五经》博士。八月……征吏民有明当世之务、习先圣之术者。详延天下方闻之士,咸荐诸朝①。其令礼官劝学,讲议洽闻,举遗举礼,以为天下先②。太常其议予博士弟子,崇乡党之化,以厉贤材焉③。丞相弘请为博士置弟子员,学者益广④。

——摘编自《汉书·武帝纪》

史料二 董仲舒把自然界的“天”塑造成有意志的人格神,把人间的一切都说成是上天有目的的安排,天意与人事紧密相连⑤。他还大力宣扬孔孟的“君君臣臣父父子子”的等级观念⑥。他提出的“性三品”说,认为人性是有等级的,上等的是圣人,是天生的统治者,下等人只能永远当牛马和奴隶⑦。

——摘编自朱绍侯《中国古代史》

[探究] (1)根据史料一分析儒学的影响。

(2)根据史料二概括董仲舒的政治观点,并指出董仲舒提出该观点的目的。

儒学促进了社会教化和风尚的变化。

观点:“天人感应”学说;“三纲五常”的观念;人性分等级的主张。

目的:从维护封建中央集权统治的立场出发,神化专制皇权,把政权、神权、族权、夫权结合起来,为统治阶级服务。

[解读] (1)史料中有什么——全面获取信息

(2)答题用什么——针对筛选信息

史料一从学官的设置、儒学的推广等方面阐释了汉武帝在崇儒中的措施,儒家思想的发扬客观上推动了社会风气的变化。史料二⑤⑥⑦三句话分别反映了董仲舒的思想主张,综合史料可总结其目的。

① 儒学地位高

② 以礼教化天下

③ 提高儒家弟子的政治地位,激励读书人

④ 允许博士招收弟子,学习儒家的人数不断扩大

⑤ “天人合一”思想

⑥ “三纲五常”思想

⑦ 人性具有等级之分的主张

[系统认知]

1.董仲舒的治国思想

(1)治理权力的“合法来源”:“王权天授”。董仲舒把源于阴阳五行的学说与儒家的天命、天道结合起来,以“天人感应”说确立了“王权天授”“君权神授”观,为王权的合法性进行了哲学及神学上的论证。

(2)制约机制的设计:“伸君,伸天”。强调“屈民而伸君”,民要服从于君,即民受制于君。君主是民众的治理者。但君权要受天的制约,即“屈君而伸天”,君主必须秉承天意,依上天的原则办事,必须对君权进行约束和规范。

(3)意识形态的专制统治:“独尊儒术”。统治者治理国家,要有统一的法度,必须实现意识形态上的统一,人民才能有统一的行为准则,才能去遵守这个法度。

(4)国家治理的基本范式:“大德而小刑”。国家治理的实践中,要儒法并用,但德治尤为重要。在德教与刑罚的关系上,主张德刑并用、恩威并施,强调以德教为主要手段、辅以刑罚。

2.董仲舒新儒学的特点

(1)从思想内涵看,融儒家、阴阳五行家、黄老之学和法家思想为一体。

(2)主张在政治思想方面实行“大一统”,强调君主权威,赋予君权以神权色彩。

(3)在宣扬君权神授的同时,又继承和发扬了儒家的民本思想和“仁政”思想。

(4)以维护皇权的绝对性为目的,受到统治者重视,迅速成为封建社会正统思想。

(5)具有神学色彩,其哲学思想的本质是唯心主义。

(6)承认现实政治秩序的合理性(如皇权专制),即维护现实统治。

(四)纵引横联——汉代的新儒学与先秦儒学的区别和联系

1.区别

(1)从思想内涵来看,汉代的新儒学将阴阳五行家、黄老之学、法家思想纳入自己的思想体系,发展并改造了先秦儒学。

(2)从与当政者的关系看,先秦儒学批判暴政而致力于建立理想化的社会秩序;汉代儒学则承认现实社会政治秩序的合理性,即从批判时政转为维护现实统治。

(3)从地位上看,先秦儒学虽然也是为统治者提供统治方法的政治思想和伦理学说,但带有相当多的理想色彩和批评成分,不占统治地位。而董仲舒的新儒学,则完全是一套官方统治思想,它以维护皇权的绝对性为目的,被确立为封建社会的统治思想。

2.联系:先秦儒学宣扬的“礼”“仁”“仁政”“民本”为新儒学所继承。新儒学正是在对先秦儒学继承和发展的基础上,使儒学从先秦的民间学说上升为汉武帝时期的官方学说。

考点二 宋明理学

(一)历史概念——“格物致知”“致良知”

1.格物致知

“格物致知”就是花时间,讲方法,深刻探究万事万物的本质,以达到对普遍天理的认识。格物是致知的基础,致知是格物的目的和深化。

2.致良知

致良知是中国明代王守仁的心学主旨。王守仁认为,“致良知”就是致吾心内在的良知。这里所说的“良知”,既是道德意识,也指最高本体。他认为,良知人人具有,个个自足,是一种不假外力的内在力量。“致良知”就是将良知推广扩充到事事物物。“致”本身即是兼知兼行的过程,因而也就是自觉之知与推致知行合一的过程,“致良知”也就是知行合一。“良知”是“知是知非”的“知”,“致”是在事上磨炼,见诸客观实际。“致良知”即是在实际行动中实现良知,知行合一。“致良知”是王守仁心学的本体论与修养论直接统一的表现。

(二)史料探史——宋明理学兴起的条件

史料一 城市与生活

史料二 生活与观念

近岁士庶之家侈靡相尚,居第服玩,僭拟公侯……

——摘编自《宋会要辑稿》刑法二

自淳祐(南宋理宗年号)年来,衣冠更易。有一等晚年后生,不体旧规,裹奇巾异服,三五为群,斗美夸丽,殊令人厌见,非复旧时淳朴矣。

——摘编自《梦粱录》卷十八

史料三 在儒学发展史上,唐宋转型无疑是一个关键的转折点。隋唐以来,儒、佛、道三教鼎立,但在斗争中他们彼此融合、相互渗透。面对三教并存,尤其是佛教的异军突起和势力膨胀,儒学内部就如何应对佛教的挑战,存在着分歧①。一派以韩愈为代表,他认为佛老不讲君臣礼仪、伦理纲常,破坏了中国传统的君臣、父子、夫妻关系,扰乱了封建的等级秩序,故力主建立儒家道统,排除异学②。另一派以柳宗元为代表,主张以儒学为主体,兼容各家之长,以开放的思维使儒家获得新生③。唐代的思想论争开启了宋学的新局面④。

——摘编自李伏清《柳宗元:唐宋思想转型与宋明儒学复兴的先驱》

[探究] (1)分析说明上述史料所反映的历史现象与宋代理学兴起和发展之间的联系。

(2)根据史料并结合所学知识,分析韩愈、柳宗元思想产生的背景及影响。

说明:城市坊市界限被打破,瓦子等娱乐场所出现,商品经济发展到新水平;社会上出现了追求奢靡享乐、僭越礼制的现象。面对社会生活对传统儒家伦理秩序的冲击,儒学家把封建伦理道德上升到“理”的高度,提出了“存天理,灭人欲”等思想,以“理”来约束人们的行为,进而规范社会秩序。

背景:隋唐时期,佛道盛行,儒学地位受到挑战,传统伦理思想出现混乱。

影响:有力地回应了佛道的挑战,儒学得到复兴,为儒学的发展开启了新局面。

[解读] (1)史料中有什么——全面获取信息

史料一图片中反映了城市打破了坊市的空间限制;

史料二说明了商品经济的发展促进了消费观的变化;

史料三中:

(2)答题用什么——针对筛选信息

抓住史料一、二从经济角度分析儒学面临的挑战,抓住史料三所获信息从思想角度分析儒学危机。

① 隋唐时期,佛道盛行;儒学受到冲击,内部存在分歧

② 传统伦理思想出现混乱。韩愈主张排除异学,建立儒家道统,重新确立儒学独尊地位

③ 柳宗元主张以儒学为主体,兼采各家所长,重新塑造儒家

④ 开启宋学新局面

[系统认知]

宋明理学兴起的社会条件

(1)适应唐末以来重建纲常伦理的需要:唐末和五代时期的长期分裂和混乱,使传统伦理道德规范遭到极大破坏,因此,宋代统治者一开始就倡导尊儒读经,宋代的儒学复兴便由此开始。

(2)宋代科学文化发展的必然结果:宋代稳定政局后,农业、手工业得到迅速恢复和大规模发展,商品经济发展,尤其是城市生活的变化以及科学文化的进步,为理学的发展奠定了基础。

(3)儒、佛、道三教长期争论和融合的结果:中国思想史在唐代中后期出现了一个重要转折,韩愈提出儒家“道统”思想,打破了三教并盛的局面。宋代儒学为了与封建统治相适应,儒家“道统”思想自然成为其承续的对象。

(4)北宋初期思想解放的产物:北宋学者大胆抛弃汉唐学者师古泥古的学风,敢于疑经改经,相互辩论,相互启发,独立思考,大胆立论,讲求义理,为理学的产生提供了一个相对宽松的思想环境。

(三)史料探史——程朱理学与陆王心学的异同

史料 程朱坚认一草一木皆有理……不仅如此,程朱以为须穷究事物内在之理。其说乃不免以物为外在,析心与理为二。王阳明认为其结果是心必将丧失其方向与动力。王阳明说,如其理外在于心,则亲没之后,吾心即无孝之理及孝亲之心。

——摘编自陈荣捷《中国哲学文献选编》

[探究] 根据史料并结合所学知识,分析两派思想家观点的不同。

答案:程朱认为“理”是万物本原,王阳明认为“心”是万物本原;程朱主张探究外物,王阳明强调内心自省。

[系统认知]

1.宋明理学对孔孟思想的继承与发展

(1)继承:强调儒家伦理道德、性本善,追求圣贤、气节、德操等。

(2)发展

①高:把儒家伦理提高为天理。

②深:把道德良知深植于内心。

③广:把追求圣贤推广到民众。

④世俗化。

⑤程朱理学:格物致知(他律);陆王心学:致良知(自律)。

2.比较程朱理学与陆王心学的异同

项目 程朱理学 陆王心学

不同点 理学思想 “理”是万物的本原 “心”是万物的本原

方法论 强调“格物致知” “发明本心”或“致良知”

道德观 主张人应以外在的天理为行为规范 主张人应以“内心”的自修、自省达到良知

哲学范畴 客观唯心主义思想 主观唯心主义思想

相同点 本质 都以儒家的纲常伦理来约束社会,维护专制统治,遏制人们的自然欲求

内容 都认为世界的本原是“理”;都继承了孔孟“仁”“礼”,以维护封建统治为目的

影响 都有助于维护专制统治,扼杀人的自然欲求;都强调社会责任和历史使命,对塑造中华民族的性格起了积极作用

(四)读图明史——宋明理学对人性的扼杀

注:上图是根据汪盼玲《中国婚姻史》中统计的历代节妇烈女人数绘制的柱状图

[解读] 宋元至明清,理学成为官方哲学,理学强调“三纲五常”和等级名分制度,压抑扼杀了人们的自然欲求,导致节妇烈女人数大幅度增加。

(五)归纳总结——宋明理学的特点

(1)儒学进一步思辨化。这是宋明理学的突出特点。传统儒学经由理学家们的改造,道德信条式的理论体系变成了哲学理论体系。

(2)更加强调伦理道德为思想核心。理学所强调的天理,实质上也就是儒学的伦理道德学说,无论是理学的本体论、人性论、“存理灭欲”或“存心灭欲”的修养论、“格物”或“格心”的认识论、成贤成圣的境界论还是修身、齐家、治国、平天下的功能论,均是以伦理道德为核心内容。

(3)更多吸收了佛、道因素。宋明理学作为儒学发展的一个阶段,带有明显的佛道化的特点。宋明理学的佛道化是更多地吸收借鉴佛教与道教的形而上学,把佛、道的禁欲主义思想吸收进来,作为理学的核心思想,提出了“存天理,灭人欲”的道德主张。

随堂训练

1.[2022·湖北卷]明代不少士子凭借记诵时文范文应试,而不注重阅读儒家经典。正德年间,官员徐文溥上奏:“近时时文流布四方,书肆资之以贾利,士子假此以侥幸,宜加痛革……其书坊刊刻一应时文,悉宣烧毁,不得鬻贩。”该奏疏主要针对的现象是( )

A.士子应考投机取巧 B.书商刊刻时文牟利

C.儒学正统地位动摇 D.八股文体日益僵化

答案:A

解析:据材料“明代不少士子凭借记诵时文范文应试,而不注重阅读儒家经典”“士子假以侥幸”可知,该奏疏主要针对士子凭借记诵时文范文应试,投机取巧,故选A项;“书肆资之贾利”是“士子记诵时文范文应试”的结果,不是主要针对对象,排除B项;明代儒学仍居于正统地位,“动摇”说法错误,排除C项;八股文就是指文章的八个部分,文体有固定格式:由破题、承题、起讲、入题、起股、中股、后股、束股八部分组成,八股文章就四书五经取题,内容必须用古人的语气,绝对不允许自由发挥,而句子的长短、字的繁简、声调高低等也都要相对成文,字数也有限制,与材料无关,排除D项。

2.[2021·北京卷]祝岁习俗古已有之。《诗经》云:“称彼兕觥(酒杯),万寿无疆。”汉代岁首,皇帝“大朝受贺”“百官受赐宴飨”。民间亦在岁首祭祀,其时全家依次列坐,向家长敬酒祝寿。该习俗( )

A.出现于战国并兴盛于汉代

B.体现礼仪教化与伦理秩序

C.植根于我国古代商业文明

D.仅是官方举行的庆祝仪式

答案:B

解析:由材料可知,祝岁习俗由来已久,从皇帝到普通百姓都很重视,通过举行各种仪式来体现对君主或长辈的敬意与美好期盼,体现了通过节庆礼仪进行教化和对伦理秩序的认同,B项正确;由材料中《诗经》的记述可知,该习俗在西周时就已经出现,排除A项;该习俗植根于我国古代农耕文明,排除C项;由材料可知,祝岁习俗并不仅是官方举行的庆祝仪式,在民间也有,排除D项。故选B项。

3.[2021·浙江卷]《汉书》称颂汉武帝:“雄材大略……虽《诗》《书》所称,何有加焉!”他在位期间( )

A.推行科举制

B.令各郡国建立学校

C.不改汉初的休养生息政策

D.重新确立儒学为正统思想

答案:B

解析:依据所学知识可知,汉武帝在位期间重用董仲舒,“罢黜百家,独尊儒术”,下令各郡国建立学校,由此确立了儒学的正统地位,故B正确;科举制开创于隋朝,故A错误;汉武帝即位后改“无为”为“有为”,一改汉初的休养生息政策,故C错误;D项错在“重新确立”。

4.[2021·广东卷]在明代,庶民袖小衣短,“去地五寸”;生员袖大衣长,“去地一寸”,体现斯文之气,且其服饰颜色和制式内含“比德于玉”“规言矩行”等意。这反映了当时( )

A.儒家思想规范社会生活

B.科举制度限制社会流动

C.社会等级结构日益固化

D.市民文化突破礼制限定

答案:A

解析:根据“体现斯文之气,且其服饰颜色和制式内含‘比德于玉’‘婉言矩行’等意”可知明代生员的服饰中体现了儒家思想的影响,说明儒家思想规范社会生活,故选A;科举制是有利于社会流动的,排除B;根据服饰的差别不能说明社会等级日益固化,排除C;生员的服饰体现了儒家思想的影响,和市民文化无关,而且也不能说明市民文化突破了礼制限定,排除D。

5.[2021·湖南卷]宋孝宗时绍兴府赈灾,有人户状告“检放秋苗不尽不实”。朱熹受命调查后发现确实存在不实,但是当时田土大多已经种麦,没有稻根可据以核查受灾面积。这反映了( )

A.绍兴府行政效率低下

B.理学强调实事求是的精神

C.宋代赈灾方式不合理

D.绍兴农业精耕细作的特点

答案:D

解析:根据“田土大多已经种麦”可以看出,绍兴当地实行稻麦轮作,“没有稻根可据以核查”可以看出当地清除了稻根,以便小麦的种植,由此可知,绍兴农业具有精耕细作的特点,D项正确;材料反映的不是行政效率,排除A;理学强调格物致知,“实事求是”是顾炎武“实学”的特点,排除B;材料主旨不是赈灾方式的问题,排除C。

6.[2021·全国乙卷]明清时期,“善书”在民间广为流行,这类书籍多由士绅编撰,内容侧重倡导忠孝友悌、济急救危、受辱不怨,戒饬攻诘宗亲、凌逼孤寡等,以奉劝世人“诸恶莫作,众善奉行”。“善书”的流行( )

A.确立了理学思想的主导地位

B.强化了社会主流的价值观

C.阻碍了官方意识形态的推广

D.冲击了儒家经典的神圣性

答案:B

解析:结合所学内容可知,善书的内容都是传统儒家思想的内容,而儒家思想是明清时期的主流思想,所以善书的流行是在强化社会主流的价值观,故选B;理学的主导地位在南宋就已经得到确立,排除A;儒家思想就是官方的意识形态,所以“阻碍”的说法错误,排除C;善书的流行是强化了儒家思想的地位,没有冲击,排除D。

7.[2021·浙江卷]一位理学家提出“心即理也”的核心命题,主张“切己自反,改过迁善”,认为“物欲”和“意见”是人心之弊,所以要将其剥落、扫除。该理学家( )

A.被朱熹批评其理学过于“支离”

B.推动北宋儒学复兴和理学创立

C.主张于人生日常处直接体悟理

D.确定了理学的最高范畴“天理”

答案:C

解析:结合所学知识可知,陆九渊提出“心即理也”的核心命题,主张于人生日常处通过内心反省来明理,因此C正确;陆九渊批评朱熹的理学过于“支离”,A排除;BD是程朱理学的成就,排除。故选C。

同课章节目录