第4讲专制时代晚期的政治形态 课件(共42张PPT)-2023-2024高考历史统编版一轮复习

文档属性

| 名称 | 第4讲专制时代晚期的政治形态 课件(共42张PPT)-2023-2024高考历史统编版一轮复习 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 963.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-04-07 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共42张PPT)

第4讲专制时代晚期的政治形态

自主学习

互动课堂

随堂训练

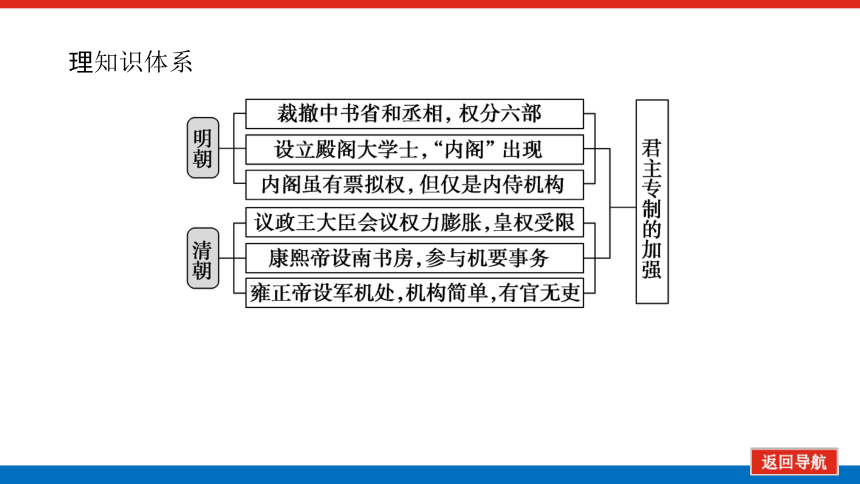

理知识体系

背史论术语

(1)在古代中国政治与行政演进过程中,始终贯穿着专制主义与官僚政治两条主线。专制主义的性质和官僚制度的特征共同决定了皇权与相权的斗争不可避免。

(2)皇权和相权之争几乎是贯穿古代中国所有朝代的主旋律,二者之间相互制约,又相互扶持、相互促进。与此同时,皇权加强、相权削弱又是趋势。

(3)明朝废除丞相制度,设立为皇帝提供咨询服务的内侍机构即内阁,进一步加强了君主专制。清朝军机处的设立,加强了皇权,使君主专制制度发展到顶峰,我国多民族大一统国家也得到巩固和发展。

自主学习

一、明代君权的空前强化——内阁制度的形成

1.废丞相

(1)背景:明太祖认为丞相权势过重妨碍皇权的高度集中。

(2)措施:裁撤中书省和丞相,以_____分理全国政务,直接对皇帝负责。

(3)影响:宰相制度被废除,君主专制进一步加强。

2.设内阁

(1)原因:朱元璋废丞相职位,政务集中于皇帝一身。

(2)设立:明成祖朱棣设立,以内阁作为皇帝处理国政的助理机构。

(3)特点:皇帝为________而建立的政治机构;始终不是法定的中央一级的行政机构,只是为皇帝提供顾问的内侍机构。

(4)评价:内阁是君主专制强化的产物,并不能对君主起制约作用。

六部

加强专制

[易错辨析] 内阁对皇权也有一定程度的约束

内阁的权力来源于皇帝,但对皇权有一定的制约作用。明朝内阁对皇帝“不合理”的诏旨,可以拒绝草拟,封还执奏。皇帝不满内阁票拟发回重拟时,如内阁认为自己的意见正确,可以拒绝重拟,以原票封回。

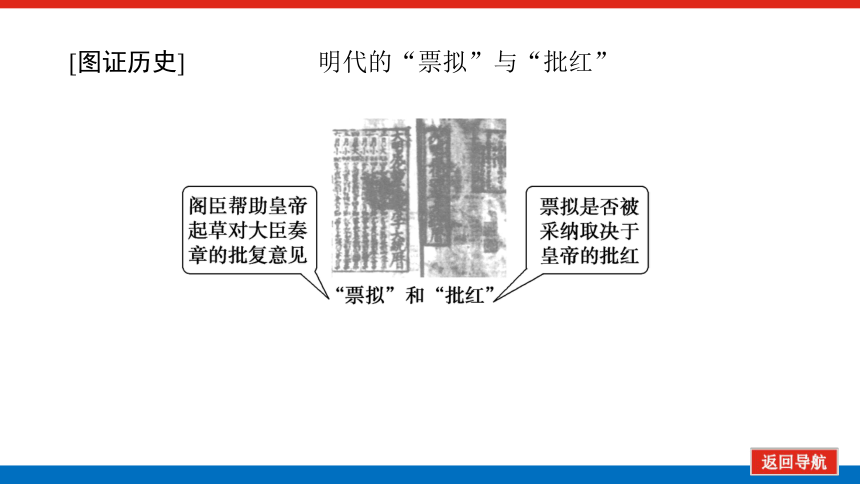

[图证历史] 明代的“票拟”与“批红”

3.宦官专权:明代皇帝厌政,将批红之事交给司礼监秉笔太监代办,这为宦官专权提供了方便。宦官有了参与政事的机会,进而造成宦官专权局面。宦官擅权乱政是皇帝授权的结果,也是利用宦官牵制内阁的产物。

4.特务统治:明代为了确保臣下绝对忠心,利用特务手段侦察臣僚私下言行,设立厂卫机构,监视侦察官民行为,凌驾于司法部门之上,受皇帝直接领导。

5.八股取士:明清选拔官吏沿用科举制度。科举考试只许在四书五经范围内命题,文体严格限于八股文,应考者不能发挥个人见解,故名“八股取士”。明清统治者用“八股取士”来禁锢知识分子的思想。考中做官的,很多成为皇帝的忠顺奴仆。

二、清代君主专制达到顶峰——军机处的设立

1.设立:_____年间设立,选亲信大臣协办军务。

2.地位:辅助皇帝处理政务的最重要的________。

3.特点

(1)军机大臣均由皇帝钦定,秉承________办事。

(2)机构简单,人员精干,有官无吏。

(3)地处内廷,外界干扰少,办事效率高。

(4)政治决策_____明显。

雍正

中枢机构

皇帝旨意

封闭性

[知识拓展] 军机处的特点

“简”:机构简单,有官无吏;

“勤”:地近宫廷,便于宣召;

“速”:办事速度快,效率高;

“密”:地处内廷,外界干扰少。

4.影响

(1)进一步加强了____________。

(2)提高了中央集权政府的行政效率。

君主专制制度

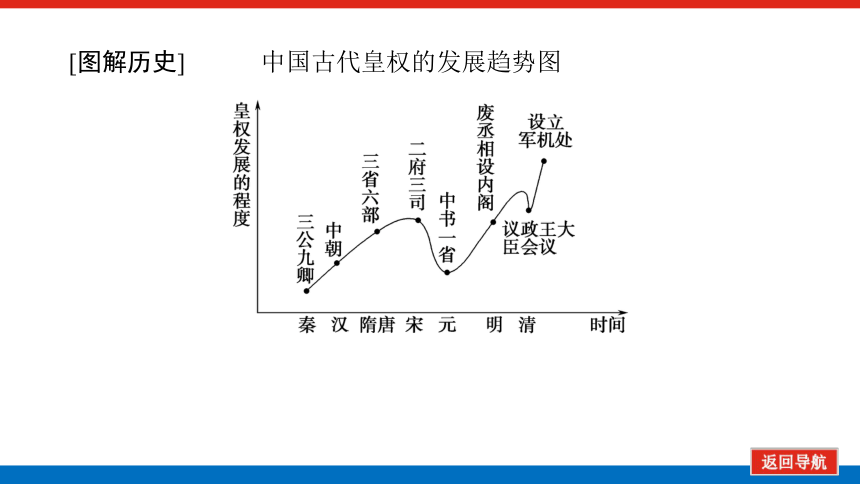

[图解历史] 中国古代皇权的发展趋势图

[教材补缺]

清代的议政王大臣会议、南书房和“文字狱”

议政王大臣会议:清初,军国机要由议政王大臣会议定夺。议政王大臣会议的权力凌驾于内阁六部之上,皇权受到很大限制。

南书房的设置:康熙亲政后,为扩大皇权,在宫内设南书房,挑选翰林院学士入值。当值的翰林院学士实际上参与机密事务,替皇帝起草谕旨。中枢机构一分为三,内阁、议政王大臣会议与南书房三足鼎立,互相制约,最后集权于皇权。

文字狱:清代统治者为防止和镇压知识分子和汉人的反抗,从其作品中摘取字句,罗织罪名,构成冤狱。文字狱严重禁锢了思想,阻碍了科学文化的发展,是封建专制主义日趋腐朽、没落在思想文化领域内的反映。

三、清朝的边疆政策

1.目的:为了巩固统一的多民族国家。

2.基本原则:尊重各民族的社会习俗和宗教信仰,笼络各民族的上层分子;大事集权,小事放权,因地制宜进行行政管理。

3.措施

(1)设______主管边疆和民族事务。

(2)重视边疆地区的交通建设和军事防卫。

(3)雍正年间,在西南地区实行大规模的“改土归流”。

理藩院

4.作用

(1)大大强化了中央政府的统治。

(2)清朝基本奠定了近代中国的版图。

(3)有利于统一多民族国家的安定团结。

(4)推动了我国各民族之间的交流和发展。

[教材补缺] 明清时期的基层治理

明代户籍制度严密,军民人等出行超过百里,即要在官府办理通行证,关津要隘,时刻盘查。里甲制度在明清两代都十分严格,城市中以坊、街、胡同编排,县以下乡村设乡、都、保、庄。各地名称不同,但组织系统直达居民百姓。乡村的家族也与政权遥相呼应。

互动课堂

考点一 明清时期中枢权力机构的演变

(一)读图明史——明代内阁的权力

[解读] “虽无相名,实有相职。既有相职,却无相权。既无相权,却有相责”,充分说明内阁不是法定机构,并无决策权。因为明朝内阁始终不是法定的中央一级的行政机构或决策机构,只是为皇帝提供顾问的内侍机构。阁臣的升降由皇帝决定,职权的大小依皇帝旨意而定,票拟是否被采纳最终还得取决于皇帝的批红。

(二)史料探史——内阁与军机处所体现的制度创新

史料一 内阁只是皇帝的私人办公厅,不是政府正式的政事堂,内阁大学士也只是皇帝的内廷秘书,不是外朝正式宰相之职①,于是皇帝在法理上,便变成在政府里的真正领袖②。

——摘编自钱穆《中国传统政治》

史料二 军机处撰拟的谕旨诏令不经过内阁,而直接由军机处密封③,经驿马递送给各地方督抚,称为“廷寄”,直接交给中央各部院的称为“交片”④,各地方的奏折也不经内阁而直接交军机处⑤。

——摘编自白寿彝《中国通史》

[探究]

(1)据史料一及所学知识,说明内阁的职责与唐以前的宰相有何不同。

答案:

唐以前的宰相位高权重,辅佐皇帝处理全国政事。明代内阁的主要职责是劝谏皇帝,匡正过失,讨论历代盛衰原因和典制沿革;替皇帝起草诏令和批答大臣奏章;将大臣等议定的意见经审查后报告皇帝。这说明内阁始终不是法定的中央一级的决策机构。

(2)据史料二,概括军机处的职权,其本质上说明了什么?

答案:职权:负责撰拟皇帝的谕旨诏令;将皇帝的诏令传达给中央各部和地方政府;负责保管地方奏折。

说明:君主专制制度达到顶峰。

[解读]

(1)史料中有什么——全面获取信息

(2)答题用什么——针对筛选信息

①说明了内阁的职能,结合唐以前丞相的职责比较其不同;③⑤说明了军机处的职权,从其职权上分析其本质。

① 说明内阁不是法定的中央一级的行政机构或决策机构,只是皇帝的内侍机构

② 说明明朝实行内阁制的最终结果是加强了皇权

③⑤ 说明清朝中央行政绕过内阁,内阁职权被军机处所取代

④ 说明军机处无决策权,只是秉承皇帝旨意,传达皇帝命令

[系统认知]

内阁与军机处所体现的制度创新

(1)创新表现

从明朝的“内阁”到清朝的“军机处”,是加强君主权力的又一创新。宰相具有两大职能:百官之首和皇帝的助手。宰相制度废除后,封建君主想找到一种制度,这种制度仅保留宰相作为皇帝助手的职能,杜绝“皇帝助手”演变为“百官之首”的可能,也就是要建立一个高效的辅政机构,但不允许辅政机构变成握有实权的行政机构。

(2)实施效果

①明中后期阁臣权力出现膨胀的现象,并且还有伴随而来的太监乱政问题,说明明朝的内阁制度不是一种理想的辅政制度。

②清朝的探索相对比较成功,其辅政机关实行的是内阁和军机处并行的双轨制,重要的事务由皇帝在军机处的协助下完成,一般事务由内阁来处理。这样既照顾到事情的轻重缓急,又分散了中央权力,二者相互牵制,保证君主集权。

考点二 明清君主专制及中央集权的空前强化

(一)历史概念——“密折制度”“改土归流”“金瓶掣签制度”

1.密折制度

始于康熙朝,进一步扩大于雍正朝。上奏人撰写奏折不得泄密,不经任何机构、人员,直达御前。这种方式既快速又保密,使皇帝能更直接地获取信息,提高了宫廷决策效率,有利于君主集权,也加强了对官僚机构的控制。

2.改土归流

改土归流是指改土司制为流官制。又称土司改流、改土设流、废土改流。始于明代中后期,是指将原来统治少数民族的土司头目废除,改为中央政府派任流官。改土归流有利于消除土司制度的落后性,同时加强中央对西南一些少数民族聚居地区的统治。

3.金瓶掣签制度

又称为金瓶鉴别,是藏族认定藏传佛教最高等的大活佛转世灵童的方式的制度,1792年正式设立。该制度用掣签与金瓶以确定活佛转世人选,最终经皇帝批准。这一制度有利于加强中央对西藏的管辖。

(二)读图明史——古代君臣关系的变化

[解读] 图中从左至右,皇帝都坐着,而大臣则由坐到站再到跪,反映出皇帝独尊、君权强化的趋势。

(三)史料探史——明清时期君主专制强化的特点

史料'中国在历史上产生过九个统一全国的大朝代,我们可称秦汉为“第一帝国”,隋唐元为“第二帝国”,明清则为“第三帝国”①。第一帝国的政体还带贵族性格,士族力量强大②。第二帝国则大规模和有系统地科举取士,造成新的官僚政治,而且将经济重心由华北的旱田地带逐渐转移到华南的水田地带③。……若将第二帝国和第三帝国比较,则可以看出第二帝国“外向”“开放”,带“竞争性”④。与明清之“内向”“保守”及“非竞争性”迥然不同……第二帝国带扩张性,而第三帝国则带收敛性⑤。

——摘编自黄仁宇《赫逊河畔谈中国历史》

[探究] 据史料及所学知识,分析指出“第三帝国”即明清时期具有“内向”“保守”及“非竞争性”在政治上的主要表现。

答案:废丞相、设内阁,设置军机处;对外交往方面,实行海禁、闭关锁国政策。这与同时期西方资本主义上升时期从专制到民主、从人治到法治的历史潮流背道而驰,中国封建制度走向了衰落。

[解读] (1)史料中有什么——全面获取信息

(2)答题用什么——针对筛选信息

结合④⑤和隋唐时期的制度创新、明清时期的中央机构变革的相关知识分析。

① 说明我国历史上的三大“帝国”时期

② 说明秦汉时虽然已经实现了由贵族政治向官僚政治的转变,但贵族政治的色彩依然存在

③ 说明由于科举制的实行,隋唐元时期真正实现了向官僚政治的转变

④ 说明第二帝国的“外向”“开放”“竞争性”的特点

⑤ 主要说明了明清政治体制的衰落,具有“内向”“保守”及“非竞争性”的特征

[系统认知]

明清君主专制强化的特点

(1)既有继承又有发展。明清时期加强君主专制制度,既继承了前朝的一些制度和做法,又在此基础上实行了新的举措。

(2)内容详尽而全面。其制度和措施涉及政治、经济、军事、监察、司法、思想文化和暴力手段等各个方面。

(3)以强化君权为核心,程度空前。主要体现在废除丞相、军机处的设置和大兴文字狱等方面。

(4)体现了时代特征。君主专制逐渐达到顶峰,并且走向反动,反映了我国封建社会渐趋衰落的时代特征。

(四)归纳总结——明清君主专制强化的影响

(1)经济上,束缚了社会生产力的发展,阻碍了商品经济和资本主义萌芽的发展。

(2)政治上,专制统治的空前强化剥夺了人民的政治权利和言论自由,民主思想和行动受到压制和打击。

(3)思想文化上,专制统治使知识分子脱离实际,阻碍了科技创新的发展和文化的进步。

(五)纵引横联——明清对元代地方行政制度的承袭

(1)继承:基本上继承了元代的行省制度以及土司制度等地方行政制度。

(2)发展:

①明代:改行中书省为承宣布政使司,降低其品秩等级。地方分权,相互牵制,由布政使司掌民政、财政,另设都指挥使司主兵政,提刑按察使司主刑狱,三机构互不统属,各直属中枢,凡遇重大政事便共同商讨。整顿地方机构统属关系,实行布政使司、府和直隶州、一般州和县三级统属。

②清代:清承明制,在内地设18行省;清行省以下机构大都承明制,但其长官称知府、知县;清代边疆地区政治制度因地制宜,因民族而异。

随堂训练

1.[2022·湖南卷,5]嘉庆七年(1802),户部侍郎兼管钱局二品大员周兴岱任江西主考时,却以南书房行走(即在南书房当值的官员)的身份擅发告示,收受贿赂。这反映当时( )

A.君主的高度集权 B.官员俸禄入不敷出

C.南书房地位提高 D.中央吏治十分混乱

答案:A

解析:南书房行走实质上是皇帝的机要秘书,不属于正式官职,但是却常伴皇帝左右,而户部侍郎是官员在中央政府的任职,二者相比,“以南书房行走的身份擅发告示,收受贿赂”,等于是在借助皇帝的权威来行事,所以反映了清朝前期君主的高度集权,故选A项;题目主旨是要表达周兴岱更愿意使用“南书房行走”来代表自己的身份和地位,而相比之下不愿用“户部侍郎兼管钱局二品大员”的身份,官员俸禄并不是题目的主旨,且题目根本没有提到官员俸禄是否入不敷出,排除B项;南书房在军机处设置之后地位就不如军机大臣了,但是题目中是在拿“南书房行走”与“户部侍郎兼管钱局的二品大员”作比较,来突出皇帝的高度集权,排除C项;题干并没有提到中央吏治是否混乱的问题,而是提到官员借助皇帝的权威为自己谋利问题,排除D项。

2.[2021·天津卷]明初“立中书省以总天下之文治”,胡惟庸任丞相时,“生杀黜陟,或不奏径行”。朱元璋以“擅权植党”罪名诛杀胡惟庸,取消中书省。造成丞相“擅权”的根本原因是( )

A.丞相个人贪权揽政 B.制度导致权力失衡

C.中央集权受到削弱 D.君主专制逐步强化

答案:B

解析:材料“胡惟庸任丞相时”“生杀黜陟,或不奏径行”体现的是宰相胡惟庸权力过大,威胁皇权,最终导致中书省被取消,这主要是因为制度导致权力失衡,B项正确;A项是影响因素,并非是主要原因,排除;材料未涉及中央同地方之间的关系,排除C项;君主专制在明朝之前就已经开始强化,排除D项。故选B项。

3.[2020·天津卷,3]有学者认为,在中国古代社会,官府对县以下的乡村管辖,基本限于征徭课税和维护治安,对乡村的其他事务并不过多干涉,乡村基本实行自治,这种自治社会也是一种自律社会。可以作为这一观点依据的是( )

A.国家政权的长期稳定 B.宗法教化形成的文化认同

C.法律制度的健全完备 D.乡村社会脱离政府的管控

答案:B

解析:结合所学“乡村基本实行自治”“自律社会”等并联系所学可知,中国古代社会基层治理主要依靠社会基层单位的宗法教化,B项正确。乡村的自治、自律体现的是中国古代基层社会的基本状态,而不能等同于国家政权的长期稳定,A项错误,排除;自律、自治依靠的是乡约民俗,而不是法律条款,C项错误,排除;官府对乡村事务干涉较少不能等同于乡村社会脱离官府的管控,D项错误,排除。

4.[2020·浙江7月,7]论及有明一代的政府组织形式,有研究者认为“官府的正式组织与唐宋时期几无差别。处于最高级别的是军事机构、监察机构和行政机构”。从行政机构的角度看,与唐宋“几无差别”的是( )

A.丞相 B.内阁

C.六部 D.刺史

答案:C

解析:自朱元璋废除丞相后,明代中央一级行政机构是六部,这与信息“与唐宋‘几无差别’”相符,故选C项。自朱元璋废除丞相后,明代不再有丞相一职,故A项错误;内阁在明代始终不是中央一级正式的行政机构,排除B项;刺史设置于汉武帝时期,排除D项。

5.[2020·全国卷Ⅲ,27]明万历年间,神宗下令工部铸钱供内府用,内阁首辅张居正“以利不胜费止之”。神宗向户部索求十万金,张居正面谏力争,“得停发太仓银十万两”。这反映出当时( )

A.内阁权势强大 B.皇权受到严重制约

C.社会经济凋敝 D.君权相权关系紧张

答案:A

解析:根据材料并结合所学知识可知,张居正出任内阁首辅时,内阁的权力膨胀,六部几乎变成内阁的下属机构,因此神宗下令工部铸钱供内府用、向户部索求十万金时,张居正进行了反驳,这说明内阁权势强大,A项符合题意。内阁权力是由皇帝赋予的,因此说“皇权受到严重制约”是不准确的,排除B项;社会经济凋敝与材料没有关系,排除C项;明太祖朱元璋时已经废丞相,排除D项。

第4讲专制时代晚期的政治形态

自主学习

互动课堂

随堂训练

理知识体系

背史论术语

(1)在古代中国政治与行政演进过程中,始终贯穿着专制主义与官僚政治两条主线。专制主义的性质和官僚制度的特征共同决定了皇权与相权的斗争不可避免。

(2)皇权和相权之争几乎是贯穿古代中国所有朝代的主旋律,二者之间相互制约,又相互扶持、相互促进。与此同时,皇权加强、相权削弱又是趋势。

(3)明朝废除丞相制度,设立为皇帝提供咨询服务的内侍机构即内阁,进一步加强了君主专制。清朝军机处的设立,加强了皇权,使君主专制制度发展到顶峰,我国多民族大一统国家也得到巩固和发展。

自主学习

一、明代君权的空前强化——内阁制度的形成

1.废丞相

(1)背景:明太祖认为丞相权势过重妨碍皇权的高度集中。

(2)措施:裁撤中书省和丞相,以_____分理全国政务,直接对皇帝负责。

(3)影响:宰相制度被废除,君主专制进一步加强。

2.设内阁

(1)原因:朱元璋废丞相职位,政务集中于皇帝一身。

(2)设立:明成祖朱棣设立,以内阁作为皇帝处理国政的助理机构。

(3)特点:皇帝为________而建立的政治机构;始终不是法定的中央一级的行政机构,只是为皇帝提供顾问的内侍机构。

(4)评价:内阁是君主专制强化的产物,并不能对君主起制约作用。

六部

加强专制

[易错辨析] 内阁对皇权也有一定程度的约束

内阁的权力来源于皇帝,但对皇权有一定的制约作用。明朝内阁对皇帝“不合理”的诏旨,可以拒绝草拟,封还执奏。皇帝不满内阁票拟发回重拟时,如内阁认为自己的意见正确,可以拒绝重拟,以原票封回。

[图证历史] 明代的“票拟”与“批红”

3.宦官专权:明代皇帝厌政,将批红之事交给司礼监秉笔太监代办,这为宦官专权提供了方便。宦官有了参与政事的机会,进而造成宦官专权局面。宦官擅权乱政是皇帝授权的结果,也是利用宦官牵制内阁的产物。

4.特务统治:明代为了确保臣下绝对忠心,利用特务手段侦察臣僚私下言行,设立厂卫机构,监视侦察官民行为,凌驾于司法部门之上,受皇帝直接领导。

5.八股取士:明清选拔官吏沿用科举制度。科举考试只许在四书五经范围内命题,文体严格限于八股文,应考者不能发挥个人见解,故名“八股取士”。明清统治者用“八股取士”来禁锢知识分子的思想。考中做官的,很多成为皇帝的忠顺奴仆。

二、清代君主专制达到顶峰——军机处的设立

1.设立:_____年间设立,选亲信大臣协办军务。

2.地位:辅助皇帝处理政务的最重要的________。

3.特点

(1)军机大臣均由皇帝钦定,秉承________办事。

(2)机构简单,人员精干,有官无吏。

(3)地处内廷,外界干扰少,办事效率高。

(4)政治决策_____明显。

雍正

中枢机构

皇帝旨意

封闭性

[知识拓展] 军机处的特点

“简”:机构简单,有官无吏;

“勤”:地近宫廷,便于宣召;

“速”:办事速度快,效率高;

“密”:地处内廷,外界干扰少。

4.影响

(1)进一步加强了____________。

(2)提高了中央集权政府的行政效率。

君主专制制度

[图解历史] 中国古代皇权的发展趋势图

[教材补缺]

清代的议政王大臣会议、南书房和“文字狱”

议政王大臣会议:清初,军国机要由议政王大臣会议定夺。议政王大臣会议的权力凌驾于内阁六部之上,皇权受到很大限制。

南书房的设置:康熙亲政后,为扩大皇权,在宫内设南书房,挑选翰林院学士入值。当值的翰林院学士实际上参与机密事务,替皇帝起草谕旨。中枢机构一分为三,内阁、议政王大臣会议与南书房三足鼎立,互相制约,最后集权于皇权。

文字狱:清代统治者为防止和镇压知识分子和汉人的反抗,从其作品中摘取字句,罗织罪名,构成冤狱。文字狱严重禁锢了思想,阻碍了科学文化的发展,是封建专制主义日趋腐朽、没落在思想文化领域内的反映。

三、清朝的边疆政策

1.目的:为了巩固统一的多民族国家。

2.基本原则:尊重各民族的社会习俗和宗教信仰,笼络各民族的上层分子;大事集权,小事放权,因地制宜进行行政管理。

3.措施

(1)设______主管边疆和民族事务。

(2)重视边疆地区的交通建设和军事防卫。

(3)雍正年间,在西南地区实行大规模的“改土归流”。

理藩院

4.作用

(1)大大强化了中央政府的统治。

(2)清朝基本奠定了近代中国的版图。

(3)有利于统一多民族国家的安定团结。

(4)推动了我国各民族之间的交流和发展。

[教材补缺] 明清时期的基层治理

明代户籍制度严密,军民人等出行超过百里,即要在官府办理通行证,关津要隘,时刻盘查。里甲制度在明清两代都十分严格,城市中以坊、街、胡同编排,县以下乡村设乡、都、保、庄。各地名称不同,但组织系统直达居民百姓。乡村的家族也与政权遥相呼应。

互动课堂

考点一 明清时期中枢权力机构的演变

(一)读图明史——明代内阁的权力

[解读] “虽无相名,实有相职。既有相职,却无相权。既无相权,却有相责”,充分说明内阁不是法定机构,并无决策权。因为明朝内阁始终不是法定的中央一级的行政机构或决策机构,只是为皇帝提供顾问的内侍机构。阁臣的升降由皇帝决定,职权的大小依皇帝旨意而定,票拟是否被采纳最终还得取决于皇帝的批红。

(二)史料探史——内阁与军机处所体现的制度创新

史料一 内阁只是皇帝的私人办公厅,不是政府正式的政事堂,内阁大学士也只是皇帝的内廷秘书,不是外朝正式宰相之职①,于是皇帝在法理上,便变成在政府里的真正领袖②。

——摘编自钱穆《中国传统政治》

史料二 军机处撰拟的谕旨诏令不经过内阁,而直接由军机处密封③,经驿马递送给各地方督抚,称为“廷寄”,直接交给中央各部院的称为“交片”④,各地方的奏折也不经内阁而直接交军机处⑤。

——摘编自白寿彝《中国通史》

[探究]

(1)据史料一及所学知识,说明内阁的职责与唐以前的宰相有何不同。

答案:

唐以前的宰相位高权重,辅佐皇帝处理全国政事。明代内阁的主要职责是劝谏皇帝,匡正过失,讨论历代盛衰原因和典制沿革;替皇帝起草诏令和批答大臣奏章;将大臣等议定的意见经审查后报告皇帝。这说明内阁始终不是法定的中央一级的决策机构。

(2)据史料二,概括军机处的职权,其本质上说明了什么?

答案:职权:负责撰拟皇帝的谕旨诏令;将皇帝的诏令传达给中央各部和地方政府;负责保管地方奏折。

说明:君主专制制度达到顶峰。

[解读]

(1)史料中有什么——全面获取信息

(2)答题用什么——针对筛选信息

①说明了内阁的职能,结合唐以前丞相的职责比较其不同;③⑤说明了军机处的职权,从其职权上分析其本质。

① 说明内阁不是法定的中央一级的行政机构或决策机构,只是皇帝的内侍机构

② 说明明朝实行内阁制的最终结果是加强了皇权

③⑤ 说明清朝中央行政绕过内阁,内阁职权被军机处所取代

④ 说明军机处无决策权,只是秉承皇帝旨意,传达皇帝命令

[系统认知]

内阁与军机处所体现的制度创新

(1)创新表现

从明朝的“内阁”到清朝的“军机处”,是加强君主权力的又一创新。宰相具有两大职能:百官之首和皇帝的助手。宰相制度废除后,封建君主想找到一种制度,这种制度仅保留宰相作为皇帝助手的职能,杜绝“皇帝助手”演变为“百官之首”的可能,也就是要建立一个高效的辅政机构,但不允许辅政机构变成握有实权的行政机构。

(2)实施效果

①明中后期阁臣权力出现膨胀的现象,并且还有伴随而来的太监乱政问题,说明明朝的内阁制度不是一种理想的辅政制度。

②清朝的探索相对比较成功,其辅政机关实行的是内阁和军机处并行的双轨制,重要的事务由皇帝在军机处的协助下完成,一般事务由内阁来处理。这样既照顾到事情的轻重缓急,又分散了中央权力,二者相互牵制,保证君主集权。

考点二 明清君主专制及中央集权的空前强化

(一)历史概念——“密折制度”“改土归流”“金瓶掣签制度”

1.密折制度

始于康熙朝,进一步扩大于雍正朝。上奏人撰写奏折不得泄密,不经任何机构、人员,直达御前。这种方式既快速又保密,使皇帝能更直接地获取信息,提高了宫廷决策效率,有利于君主集权,也加强了对官僚机构的控制。

2.改土归流

改土归流是指改土司制为流官制。又称土司改流、改土设流、废土改流。始于明代中后期,是指将原来统治少数民族的土司头目废除,改为中央政府派任流官。改土归流有利于消除土司制度的落后性,同时加强中央对西南一些少数民族聚居地区的统治。

3.金瓶掣签制度

又称为金瓶鉴别,是藏族认定藏传佛教最高等的大活佛转世灵童的方式的制度,1792年正式设立。该制度用掣签与金瓶以确定活佛转世人选,最终经皇帝批准。这一制度有利于加强中央对西藏的管辖。

(二)读图明史——古代君臣关系的变化

[解读] 图中从左至右,皇帝都坐着,而大臣则由坐到站再到跪,反映出皇帝独尊、君权强化的趋势。

(三)史料探史——明清时期君主专制强化的特点

史料'中国在历史上产生过九个统一全国的大朝代,我们可称秦汉为“第一帝国”,隋唐元为“第二帝国”,明清则为“第三帝国”①。第一帝国的政体还带贵族性格,士族力量强大②。第二帝国则大规模和有系统地科举取士,造成新的官僚政治,而且将经济重心由华北的旱田地带逐渐转移到华南的水田地带③。……若将第二帝国和第三帝国比较,则可以看出第二帝国“外向”“开放”,带“竞争性”④。与明清之“内向”“保守”及“非竞争性”迥然不同……第二帝国带扩张性,而第三帝国则带收敛性⑤。

——摘编自黄仁宇《赫逊河畔谈中国历史》

[探究] 据史料及所学知识,分析指出“第三帝国”即明清时期具有“内向”“保守”及“非竞争性”在政治上的主要表现。

答案:废丞相、设内阁,设置军机处;对外交往方面,实行海禁、闭关锁国政策。这与同时期西方资本主义上升时期从专制到民主、从人治到法治的历史潮流背道而驰,中国封建制度走向了衰落。

[解读] (1)史料中有什么——全面获取信息

(2)答题用什么——针对筛选信息

结合④⑤和隋唐时期的制度创新、明清时期的中央机构变革的相关知识分析。

① 说明我国历史上的三大“帝国”时期

② 说明秦汉时虽然已经实现了由贵族政治向官僚政治的转变,但贵族政治的色彩依然存在

③ 说明由于科举制的实行,隋唐元时期真正实现了向官僚政治的转变

④ 说明第二帝国的“外向”“开放”“竞争性”的特点

⑤ 主要说明了明清政治体制的衰落,具有“内向”“保守”及“非竞争性”的特征

[系统认知]

明清君主专制强化的特点

(1)既有继承又有发展。明清时期加强君主专制制度,既继承了前朝的一些制度和做法,又在此基础上实行了新的举措。

(2)内容详尽而全面。其制度和措施涉及政治、经济、军事、监察、司法、思想文化和暴力手段等各个方面。

(3)以强化君权为核心,程度空前。主要体现在废除丞相、军机处的设置和大兴文字狱等方面。

(4)体现了时代特征。君主专制逐渐达到顶峰,并且走向反动,反映了我国封建社会渐趋衰落的时代特征。

(四)归纳总结——明清君主专制强化的影响

(1)经济上,束缚了社会生产力的发展,阻碍了商品经济和资本主义萌芽的发展。

(2)政治上,专制统治的空前强化剥夺了人民的政治权利和言论自由,民主思想和行动受到压制和打击。

(3)思想文化上,专制统治使知识分子脱离实际,阻碍了科技创新的发展和文化的进步。

(五)纵引横联——明清对元代地方行政制度的承袭

(1)继承:基本上继承了元代的行省制度以及土司制度等地方行政制度。

(2)发展:

①明代:改行中书省为承宣布政使司,降低其品秩等级。地方分权,相互牵制,由布政使司掌民政、财政,另设都指挥使司主兵政,提刑按察使司主刑狱,三机构互不统属,各直属中枢,凡遇重大政事便共同商讨。整顿地方机构统属关系,实行布政使司、府和直隶州、一般州和县三级统属。

②清代:清承明制,在内地设18行省;清行省以下机构大都承明制,但其长官称知府、知县;清代边疆地区政治制度因地制宜,因民族而异。

随堂训练

1.[2022·湖南卷,5]嘉庆七年(1802),户部侍郎兼管钱局二品大员周兴岱任江西主考时,却以南书房行走(即在南书房当值的官员)的身份擅发告示,收受贿赂。这反映当时( )

A.君主的高度集权 B.官员俸禄入不敷出

C.南书房地位提高 D.中央吏治十分混乱

答案:A

解析:南书房行走实质上是皇帝的机要秘书,不属于正式官职,但是却常伴皇帝左右,而户部侍郎是官员在中央政府的任职,二者相比,“以南书房行走的身份擅发告示,收受贿赂”,等于是在借助皇帝的权威来行事,所以反映了清朝前期君主的高度集权,故选A项;题目主旨是要表达周兴岱更愿意使用“南书房行走”来代表自己的身份和地位,而相比之下不愿用“户部侍郎兼管钱局二品大员”的身份,官员俸禄并不是题目的主旨,且题目根本没有提到官员俸禄是否入不敷出,排除B项;南书房在军机处设置之后地位就不如军机大臣了,但是题目中是在拿“南书房行走”与“户部侍郎兼管钱局的二品大员”作比较,来突出皇帝的高度集权,排除C项;题干并没有提到中央吏治是否混乱的问题,而是提到官员借助皇帝的权威为自己谋利问题,排除D项。

2.[2021·天津卷]明初“立中书省以总天下之文治”,胡惟庸任丞相时,“生杀黜陟,或不奏径行”。朱元璋以“擅权植党”罪名诛杀胡惟庸,取消中书省。造成丞相“擅权”的根本原因是( )

A.丞相个人贪权揽政 B.制度导致权力失衡

C.中央集权受到削弱 D.君主专制逐步强化

答案:B

解析:材料“胡惟庸任丞相时”“生杀黜陟,或不奏径行”体现的是宰相胡惟庸权力过大,威胁皇权,最终导致中书省被取消,这主要是因为制度导致权力失衡,B项正确;A项是影响因素,并非是主要原因,排除;材料未涉及中央同地方之间的关系,排除C项;君主专制在明朝之前就已经开始强化,排除D项。故选B项。

3.[2020·天津卷,3]有学者认为,在中国古代社会,官府对县以下的乡村管辖,基本限于征徭课税和维护治安,对乡村的其他事务并不过多干涉,乡村基本实行自治,这种自治社会也是一种自律社会。可以作为这一观点依据的是( )

A.国家政权的长期稳定 B.宗法教化形成的文化认同

C.法律制度的健全完备 D.乡村社会脱离政府的管控

答案:B

解析:结合所学“乡村基本实行自治”“自律社会”等并联系所学可知,中国古代社会基层治理主要依靠社会基层单位的宗法教化,B项正确。乡村的自治、自律体现的是中国古代基层社会的基本状态,而不能等同于国家政权的长期稳定,A项错误,排除;自律、自治依靠的是乡约民俗,而不是法律条款,C项错误,排除;官府对乡村事务干涉较少不能等同于乡村社会脱离官府的管控,D项错误,排除。

4.[2020·浙江7月,7]论及有明一代的政府组织形式,有研究者认为“官府的正式组织与唐宋时期几无差别。处于最高级别的是军事机构、监察机构和行政机构”。从行政机构的角度看,与唐宋“几无差别”的是( )

A.丞相 B.内阁

C.六部 D.刺史

答案:C

解析:自朱元璋废除丞相后,明代中央一级行政机构是六部,这与信息“与唐宋‘几无差别’”相符,故选C项。自朱元璋废除丞相后,明代不再有丞相一职,故A项错误;内阁在明代始终不是中央一级正式的行政机构,排除B项;刺史设置于汉武帝时期,排除D项。

5.[2020·全国卷Ⅲ,27]明万历年间,神宗下令工部铸钱供内府用,内阁首辅张居正“以利不胜费止之”。神宗向户部索求十万金,张居正面谏力争,“得停发太仓银十万两”。这反映出当时( )

A.内阁权势强大 B.皇权受到严重制约

C.社会经济凋敝 D.君权相权关系紧张

答案:A

解析:根据材料并结合所学知识可知,张居正出任内阁首辅时,内阁的权力膨胀,六部几乎变成内阁的下属机构,因此神宗下令工部铸钱供内府用、向户部索求十万金时,张居正进行了反驳,这说明内阁权势强大,A项符合题意。内阁权力是由皇帝赋予的,因此说“皇权受到严重制约”是不准确的,排除B项;社会经济凋敝与材料没有关系,排除C项;明太祖朱元璋时已经废丞相,排除D项。

同课章节目录