14.2《荷塘月色》教学设计 2022-2023学年统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 14.2《荷塘月色》教学设计 2022-2023学年统编版高中语文必修上册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 16.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-04-07 18:27:20 | ||

图片预览

文档简介

《荷塘月色》教学设计

教学目标:

1.熟读第四自然段,掌握袅娜、弥望、风致等词语的意思和用法。反复朗读,读出课文的韵味和情调。

2.通过品读第四自然段,学习作者运用语言的技巧,掌握鉴赏写景散文语言技巧的基本技法。通过朗读描绘荷花、荷香的句子,掌握博喻、通感等修辞手法。

3.欣赏月色下荷塘的美景,激发学生对自然风景的喜爱之情。

教学重难点:

重点:学习作者运用语言的技巧,掌握鉴赏写景散文语言技巧的基本技法,激发学生对自然风景的喜爱之情。

难点:掌握鉴赏写景散文语言技巧的基本技法。

教学过程:

(一)忆“春”之味,导入新课

导入语:同学们,现在是初春时节,你们还记得起朱自清的散文《春》吗?朱自清先生用语言文字把春天描画在了大家的心里。有名家说:散文就是通过自己独有的语言方式把它背后的味道传达出来,今天,就让我们一起走进那月色下的荷塘,探明写景散文语言鉴赏之法。

(二)以“叶”为例,理解技法

(1)出示写景散文语言鉴赏的基本方法。

定对象→抓技巧→析内容→明效果

①指出运用哪种技法

②结合具体内容,分析这种技法是怎么运用的

③说出具体效果

(2)读文段,理清荷塘中的景物。荷叶→荷花→荷香→荷波→荷叶

(3)品读作者描写荷叶的句子,理解语言鉴赏技法。

描写对象 技法 景物特点

荷叶 动词、叠词、比喻 繁密、美丽、高洁

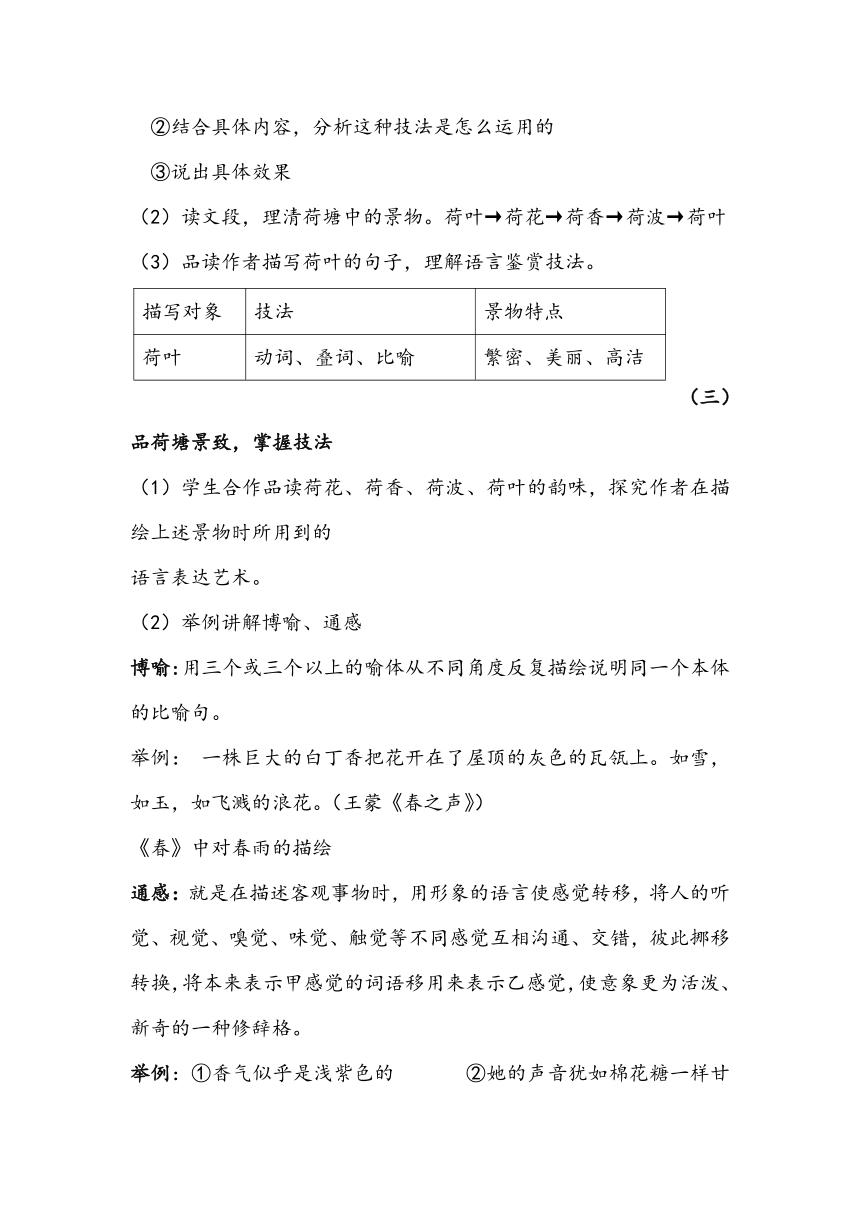

(三)品荷塘景致,掌握技法

(1)学生合作品读荷花、荷香、荷波、荷叶的韵味,探究作者在描绘上述景物时所用到的

语言表达艺术。

(2)举例讲解博喻、通感

博喻:用三个或三个以上的喻体从不同角度反复描绘说明同一个本体的比喻句。

举例: 一株巨大的白丁香把花开在了屋顶的灰色的瓦瓴上。如雪,如玉,如飞溅的浪花。(王蒙《春之声》)

《春》中对春雨的描绘

通感:就是在描述客观事物时,用形象的语言使感觉转移,将人的听觉、视觉、嗅觉、味觉、触觉等不同感觉互相沟通、交错,彼此挪移转换,将本来表示甲感觉的词语移用来表示乙感觉,使意象更为活泼、新奇的一种修辞格。

举例:①香气似乎是浅紫色的 ②她的声音犹如棉花糖一样甘甜

描写对象 技法 景物特点

荷叶 动词、叠词、比喻 繁密、美丽、高洁

荷花 拟人、博喻 娇羞、柔美、高洁

荷香 通感、叠词 淡雅、清新、细微

荷波 比喻、色彩词、动静结合 轻盈、可爱、繁密、生机

荷叶 侧面衬托 柔情、风致

(四)寻秋苇之美,巩固技法

学生自读文段,找出文段中所写的景物,鉴赏作者的语言表达艺术

真题链接:请分析本段文字的语言特色

秋苇美得张扬、浪漫。一枝枝、一簇簇,泛着轻黄的舒展的苇叶,就像跳藏族舞的姑娘,张开双臂,弓起腰肢,献出哈达。而泛着油光的银白色的芦苇花,在风中柔软地散落开,忘情地起舞。修长的苇秆,接踵摩肩,竹林般地森然列阵。

描写对象 技法 景物特点

苇叶 叠词、比喻、色彩词 繁密、生机、美丽

苇花 色彩词、拟人 纯洁、自由、张扬

苇秆 比喻、拟人 繁密、整齐、生机

(五)小结新课,整理反思

结束语:同学们,今天我们不仅品味到了荷塘和秋苇的韵致,还掌握了鉴赏写景散文语言表达艺术的基本技法,希望大家在以后的学习中,带着技法,多读写景散文,体会每一道风景的别致。

(六)作业布置

真题链接——请分析本段文字的语言特色

我也沉醉于大山的遐想之中:我曾游历过美国西部的“红石山国家公园”,那儿的地质地貌与这儿(拉水峡)红色山峦极其近似,但是从气魄上来衡量,“红石山”显得太小家子气了,那就如同一匹孤驼与一条绵延无尽的棕红色的驼队之分。

板书设计:

景物 技法 景物特点

苇叶 叠词、比喻、色彩词 繁密、生机、美丽

苇花 色彩词、拟人 纯洁、自由、张扬

苇秆 比喻、拟人 繁密、整齐、生机

课文原文:

曲曲折折的荷塘上面,弥望的是田田的叶子。叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙。层层的叶子中间,零星地点缀着些白花,有袅娜地开着的,有羞涩地打着朵儿的;正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星,又如刚出浴的美人。微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。这时候叶子与花也有一丝的颤动,像闪电般,霎时传过荷塘的那边去了。叶子本是肩并肩密密地挨着,这便宛然有了一道凝碧的波痕。叶子底下是脉脉的流水,遮住了,不能见一些颜色;而叶子却更见风致了

教学目标:

1.熟读第四自然段,掌握袅娜、弥望、风致等词语的意思和用法。反复朗读,读出课文的韵味和情调。

2.通过品读第四自然段,学习作者运用语言的技巧,掌握鉴赏写景散文语言技巧的基本技法。通过朗读描绘荷花、荷香的句子,掌握博喻、通感等修辞手法。

3.欣赏月色下荷塘的美景,激发学生对自然风景的喜爱之情。

教学重难点:

重点:学习作者运用语言的技巧,掌握鉴赏写景散文语言技巧的基本技法,激发学生对自然风景的喜爱之情。

难点:掌握鉴赏写景散文语言技巧的基本技法。

教学过程:

(一)忆“春”之味,导入新课

导入语:同学们,现在是初春时节,你们还记得起朱自清的散文《春》吗?朱自清先生用语言文字把春天描画在了大家的心里。有名家说:散文就是通过自己独有的语言方式把它背后的味道传达出来,今天,就让我们一起走进那月色下的荷塘,探明写景散文语言鉴赏之法。

(二)以“叶”为例,理解技法

(1)出示写景散文语言鉴赏的基本方法。

定对象→抓技巧→析内容→明效果

①指出运用哪种技法

②结合具体内容,分析这种技法是怎么运用的

③说出具体效果

(2)读文段,理清荷塘中的景物。荷叶→荷花→荷香→荷波→荷叶

(3)品读作者描写荷叶的句子,理解语言鉴赏技法。

描写对象 技法 景物特点

荷叶 动词、叠词、比喻 繁密、美丽、高洁

(三)品荷塘景致,掌握技法

(1)学生合作品读荷花、荷香、荷波、荷叶的韵味,探究作者在描绘上述景物时所用到的

语言表达艺术。

(2)举例讲解博喻、通感

博喻:用三个或三个以上的喻体从不同角度反复描绘说明同一个本体的比喻句。

举例: 一株巨大的白丁香把花开在了屋顶的灰色的瓦瓴上。如雪,如玉,如飞溅的浪花。(王蒙《春之声》)

《春》中对春雨的描绘

通感:就是在描述客观事物时,用形象的语言使感觉转移,将人的听觉、视觉、嗅觉、味觉、触觉等不同感觉互相沟通、交错,彼此挪移转换,将本来表示甲感觉的词语移用来表示乙感觉,使意象更为活泼、新奇的一种修辞格。

举例:①香气似乎是浅紫色的 ②她的声音犹如棉花糖一样甘甜

描写对象 技法 景物特点

荷叶 动词、叠词、比喻 繁密、美丽、高洁

荷花 拟人、博喻 娇羞、柔美、高洁

荷香 通感、叠词 淡雅、清新、细微

荷波 比喻、色彩词、动静结合 轻盈、可爱、繁密、生机

荷叶 侧面衬托 柔情、风致

(四)寻秋苇之美,巩固技法

学生自读文段,找出文段中所写的景物,鉴赏作者的语言表达艺术

真题链接:请分析本段文字的语言特色

秋苇美得张扬、浪漫。一枝枝、一簇簇,泛着轻黄的舒展的苇叶,就像跳藏族舞的姑娘,张开双臂,弓起腰肢,献出哈达。而泛着油光的银白色的芦苇花,在风中柔软地散落开,忘情地起舞。修长的苇秆,接踵摩肩,竹林般地森然列阵。

描写对象 技法 景物特点

苇叶 叠词、比喻、色彩词 繁密、生机、美丽

苇花 色彩词、拟人 纯洁、自由、张扬

苇秆 比喻、拟人 繁密、整齐、生机

(五)小结新课,整理反思

结束语:同学们,今天我们不仅品味到了荷塘和秋苇的韵致,还掌握了鉴赏写景散文语言表达艺术的基本技法,希望大家在以后的学习中,带着技法,多读写景散文,体会每一道风景的别致。

(六)作业布置

真题链接——请分析本段文字的语言特色

我也沉醉于大山的遐想之中:我曾游历过美国西部的“红石山国家公园”,那儿的地质地貌与这儿(拉水峡)红色山峦极其近似,但是从气魄上来衡量,“红石山”显得太小家子气了,那就如同一匹孤驼与一条绵延无尽的棕红色的驼队之分。

板书设计:

景物 技法 景物特点

苇叶 叠词、比喻、色彩词 繁密、生机、美丽

苇花 色彩词、拟人 纯洁、自由、张扬

苇秆 比喻、拟人 繁密、整齐、生机

课文原文:

曲曲折折的荷塘上面,弥望的是田田的叶子。叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙。层层的叶子中间,零星地点缀着些白花,有袅娜地开着的,有羞涩地打着朵儿的;正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星,又如刚出浴的美人。微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。这时候叶子与花也有一丝的颤动,像闪电般,霎时传过荷塘的那边去了。叶子本是肩并肩密密地挨着,这便宛然有了一道凝碧的波痕。叶子底下是脉脉的流水,遮住了,不能见一些颜色;而叶子却更见风致了

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读