第2课 中华文化的世界意义 课时训练(含解析) 高中历史统编版(2019)选择性必修三文化交流与传播

文档属性

| 名称 | 第2课 中华文化的世界意义 课时训练(含解析) 高中历史统编版(2019)选择性必修三文化交流与传播 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 664.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-04-07 17:44:00 | ||

图片预览

文档简介

高二历史选择性必修三课时训练第二课中华文化的世界意义

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题(本大题共16小题)

1. 汉唐时期佛教文化传入、唐宋时期阿拉伯文化及波斯文化传入,中国文化在外来文化不断传入中不仅没有被削弱反而在吸收借鉴外来文化精华的基础上再创中国文化的辉煌,然后再回馈给世界其他国家。这一文化现象的世界意义主要体现在

A.辐射其他国家文化 B.推动文明间的交流融合

C.贡献中国智慧方案 D.丰富了中华文化的内涵

2. 敦煌莫高窟中所存北魏时期的释迦牟尼塑像,身上斜披印度袈裟,头顶扎扁圆形发髻保留键陀螺样式;而中唐时期的胁侍菩萨塑像则肤色白净,表情随和,保留唐代平民的两片螺圆形发髻。这种变化反映出

A.隋唐文化的开放包容 B.儒学主流地位的丧失

C.佛教文化逐渐本土化 D.统治者对佛教的重视

3. 明清时期,大批西方传教士来华。他们学中文,换上儒生服装,甚至不惜修改教规,默认中国人对祖先的崇拜,以圣经附会四书五经,影响中国的士大夫对传教的态度等。西方传教士的这些举动意在

A.便于向西方传播中国文化 B.有利于官方对传教的支持

C.掩盖其对中国的文化侵略 D.减少其在中国的传教阻力

4. 利玛窦与徐光启合译了古希腊数学家欧几里得《几何原本》的部分内容。对于这本书,徐光启说:“此书为用至广……窃意百年之后必人人习之,即又以为习之晚也。”这表明徐光启

A.否定中国传统数学成就 B.预感到近代中国的落后

C.高估了西学东渐的作用 D.注意到中国科技的滞后

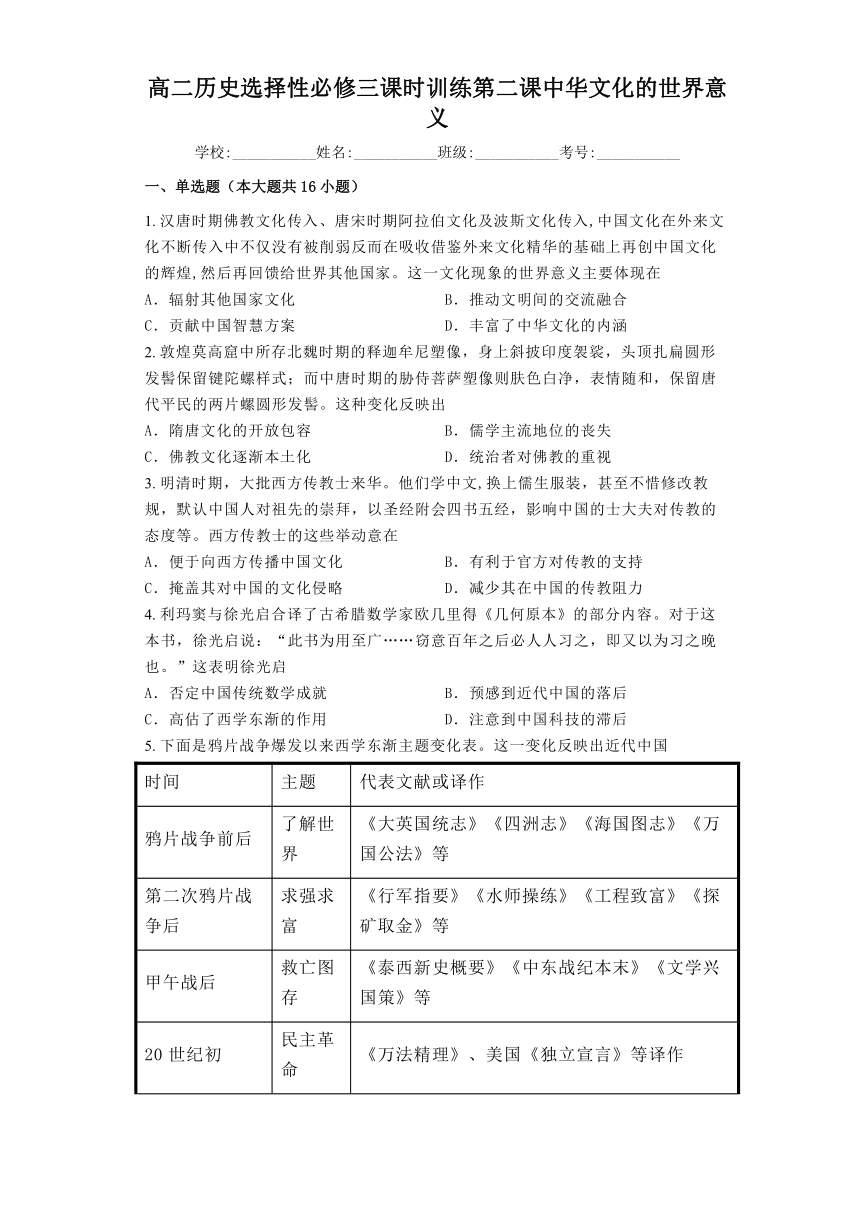

5. 下面是鸦片战争爆发以来西学东渐主题变化表。这一变化反映出近代中国

时间 主题 代表文献或译作

鸦片战争前后 了解世界 《大英国统志》《四洲志》《海国图志》《万国公法》等

第二次鸦片战争后 求强求富 《行军指要》《水师操练》《工程致富》《探矿取金》等

甲午战后 救亡图存 《泰西新史概要》《中东战纪本末》《文学兴国策》等

20世纪初 民主革命 《万法精理》、美国《独立宣言》等译作

20世纪初 科学启蒙 《天文歌略》《地理歌略》《地球韵言》等

A.中国的双半社会性质不断加深

B.民族意识随列强侵略的加剧得到强化

C.国人追求民主的观念持续更新

D.国人探索向西方学习的理念逐渐深入

6. 严复的译作《天演论》既不同于达尔文的生物进化论,又异于赫胥黎、斯宾塞的人文主义进化学说,而是以达尔文生物进化论的生存竞争法则观察和阐释人类行为,并将其直接与国际政治之弱肉强食的丛林法则相联系。严复此举意在

A.警醒国民变革图强

B.抨击列强弱肉强食

C.宣传科学开启民智

D.倡导革命救亡图存

7. 1947年,诺贝尔物理学奖得主玻尔在接受封爵时,要求在受封的纹章上加上道教太极图案,并刻上铭文“对立互补”;20世纪80年代,世界卫生组织肯定了中国、印度等传统医者为非洲人民提供的医疗援助。这体现出

A.文化交融的趋势增强 B.东方智慧受到认可

C.宗教推动科技的发展 D.第三世界日益崛起

8. 公元前4世纪—公元3世纪,汉字传入朝鲜半岛、日本列岛和东南亚地区。后来,各国在汉字的基础上,创造出本国文字,如朝鲜的谚文,日本的假名,越南的喃字。对汉字传播认识正确的是

A.推动了当地的文化交流与发展 B.奠定了亚洲儒学文化圈的基础

C.消除了东亚地区交流的障碍 D.便利中国对邻国文化的吸收

9. 2015年10月,韩国申报的《儒教雕版印刷木刻板》成功入选联合国教科文组织的《世界记忆名录》,这是朝鲜李氏王朝时期一系列儒家学说相关作品的雕版印刷木刻板。由此可以说明

A.韩国是雕版印刷术的发源地

B.儒家思想具有广泛的世界影响

C.印刷术最早由中国传入韩国

D.李氏王朝是儒学的主要传承者

10. 李光耀在《经济腾飞路——李光耀回忆录》中写道:“没有所谓的亚洲模式,但是东亚儒家社会同西方自由放任的社会,有着根本的差异。儒家社会相信个人脱离不了家庭、大家庭、朋友以至整个社会,而政府不可能也不应该取代家庭所扮演的角色。”对此理解正确的是

A.亚洲模式的发展与欧洲模式相一致 B.新加坡的发展离不开儒家文化助力

C.政府在经济发展中扮演守夜人角色 D.家庭在国家经济发展中没有积极作用

11. 646年1月1日,孝德天皇颁布《改新之诏》规定:召集群臣盟誓“天覆地载,帝道唯一”,效仿唐朝制度实行“八省百官”制和“国郡里”制,对官吏实行“食封”和“俸禄”。这表明( )

A.树立了天皇的绝对权威

B.建立了完备的中央集权行政体制

C.全面效仿唐朝政治制度

D.王室积极谋求中日国家对等关系

12. 日本明治维新时期,一些维新志士吸收阳明学中注重人性“陶冶人物之功”,在幕府末期的社会变更中找到了让自己扬名历史的哲学。阳明学成为维新志士反抗封建幕府统治最尖锐的思想武器。材料体现了

A.中华文化的世界性影响 B.托古改制推动政治革命

C.进步思想决定改革成败 D.阳明学是明治维新的指导思想

13. 古代中国的四大发明大多经过阿拉伯人传入欧洲的,但也有例外,下列各项中哪一项不是经过阿拉伯人传入欧洲的

A.造纸术 B.印刷术 C.指南针 D.火药

14. 当中国的造纸术在公元8世纪时传至包括埃及在内的阿拉伯世界后,便逐渐取代了埃及传统的、原料单一的纸莎草造纸术。这表明埃及纸莎草造纸术失传的一个主要原因是

A.埃及纸莎草短缺且依赖进口

B.中国和埃及商贸联系进一步加强

C.中国造纸术造纸成本降低

D.埃及纸莎草造纸工序未见详细记载

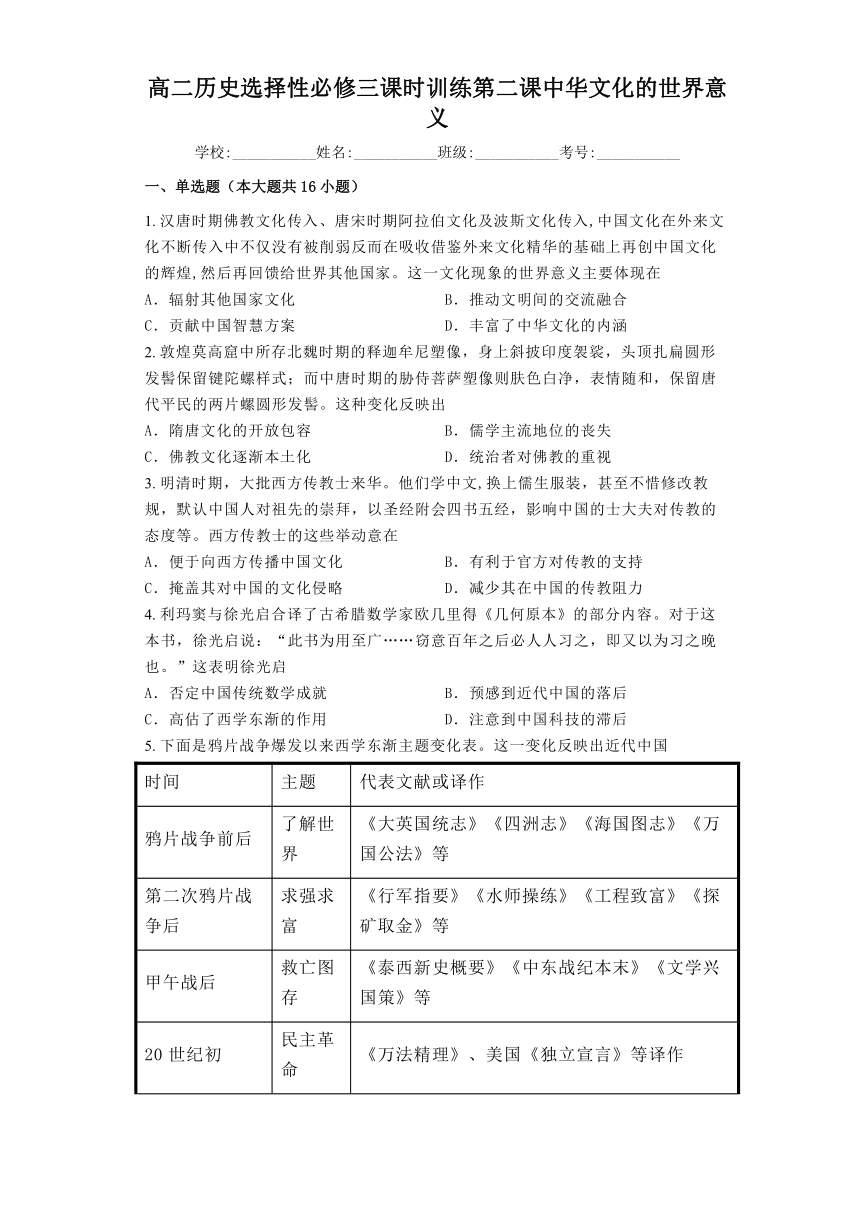

15. 以下两幅图片用于研究性学习,与之最契合的主题是

A.清代建筑风格的全盘西化 B.八国联军的侵华罪行

C.西欧历史上的“中国热” D.清代的中外文化交流

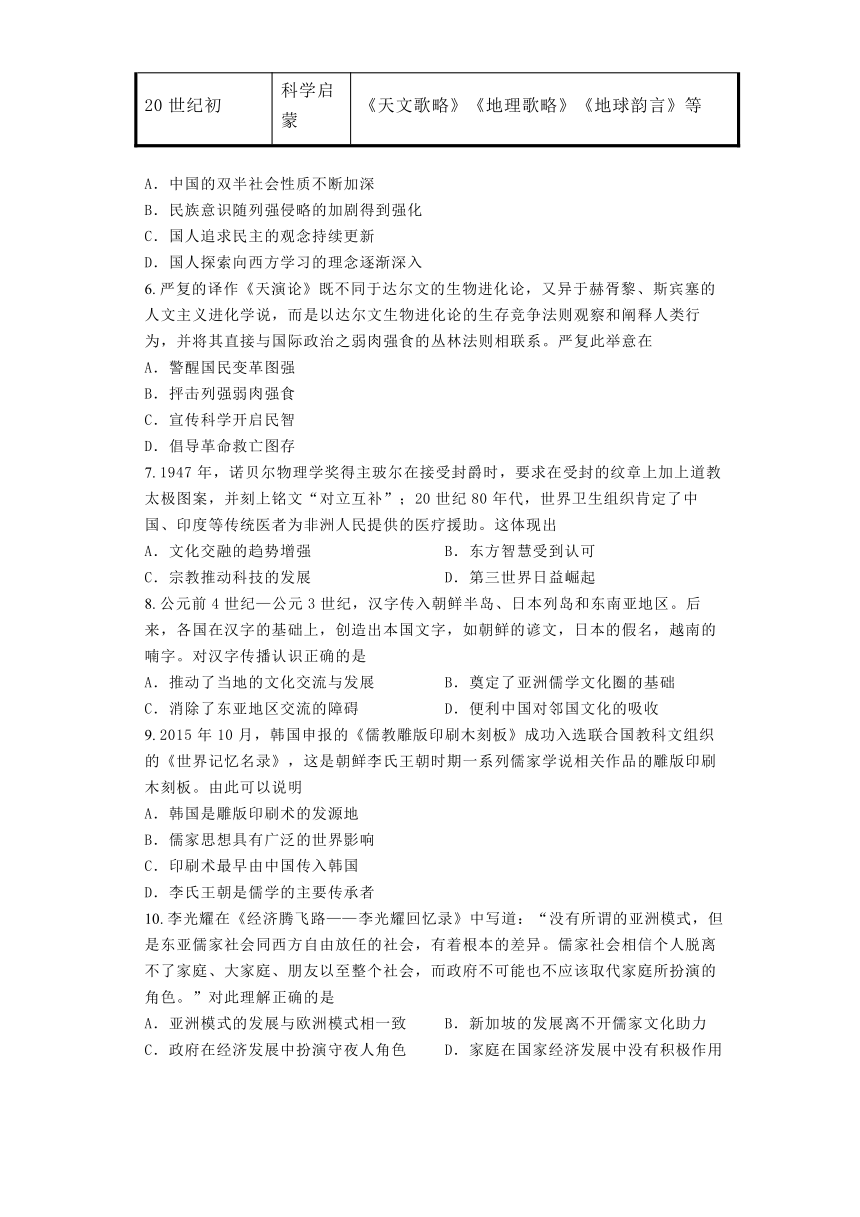

16. 17—18世纪,西方出现很多汉语借词,对以下信息解读正确的是

汉语借词 涵义 创造者

chinoiserie 中国风格 法国人

sharawaggi 中国的“造园艺术” 英国外交官

nankeen 中国出口的土布—.“南京布” 欧洲商人

kaolin 产于景德镇的制瓷原料高岭土 法国传教士

A.西方语言文字以中国的汉文为基础 B.当时政府重视对外宣传中国的文化

C.中西文化的交流呈现单向度的特点 D.中国文化和产品对欧洲具有吸引力

二、材料分析题(本大题共2小题)

17. 阅读材料,回答问题。

【材料】

材料 两汉之际佛教经中亚传入中国。汉魏之际,佛教的因果报应、轮回转世理论对生死问题提供了一种解答,颇能满足士大夫的心理需求,加上其与玄学有相通之处,故佛学传播渐广。中国人在消化佛教哲学的同时,也把中国传统哲学思想融入佛教,使佛学本土化。南北朝时期,佛教更盛,寺院经济发达,拥有大量的土地和依附人口,由此引发了统治者的灭佛行动,但并没有改变佛教流行并在中国扎根的趋势。到了隋唐,佛教进入鼎盛,隋唐的佛教学说最大的特点,是把儒家的心性佛教化。佛教文化的输入促成中国文化内容与形式重大变化的同时,其自身也变成了中国化的佛教文化。唐宋之后的诗、书、画的发展,常常与佛教的发展变化息息相关。

——摘编自张帆《中国古代简史》等

【问题】

(1)根据材料并结合所学,简析魏晋南北朝时期佛教迅速发展的原因。

(2)根据材料并结合所学,简要说明汉代以降佛教发展对中国传统文化的影响。

18. 中华文化的发展与传播

【材料】

材料一 中华民族和中国人民在修齐治平、尊时守位、知常达变、开物成务、建功立业过程中培育出和形成的基本思想理念,如革故鼎新、与时俱进的思想①,脚踏实地、实事求是的思想,惠民利民、安民富民的思想②,道法自然、天人合一的思想③等可以为人们认识和改造世界提供有益启迪,可以为治国理政提供有益借鉴。

——《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》(2017年)

【问题】

(1)春秋战国时期的学术思想是中国后世思想文化发展的源头。材料一中①②③代表的思想分别可以追溯到当时哪一学派?

【材料】

材料二

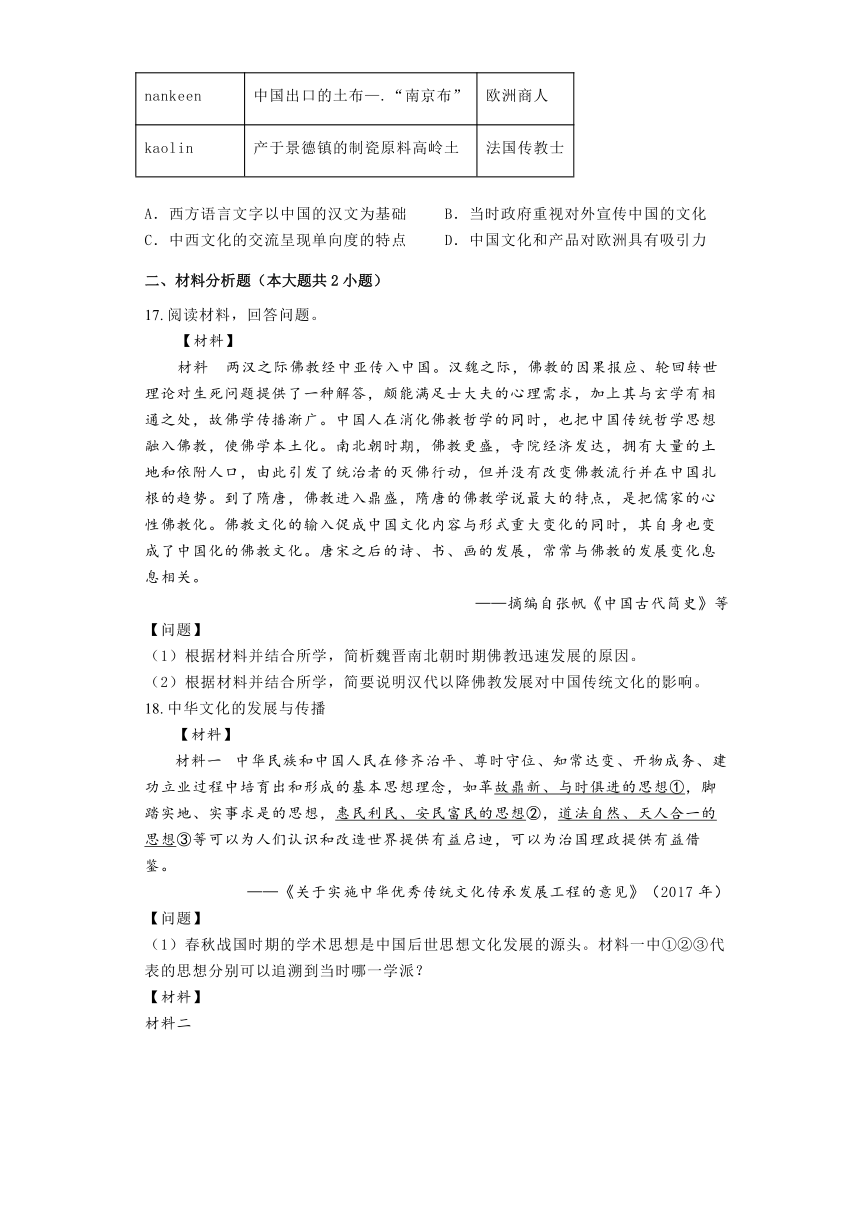

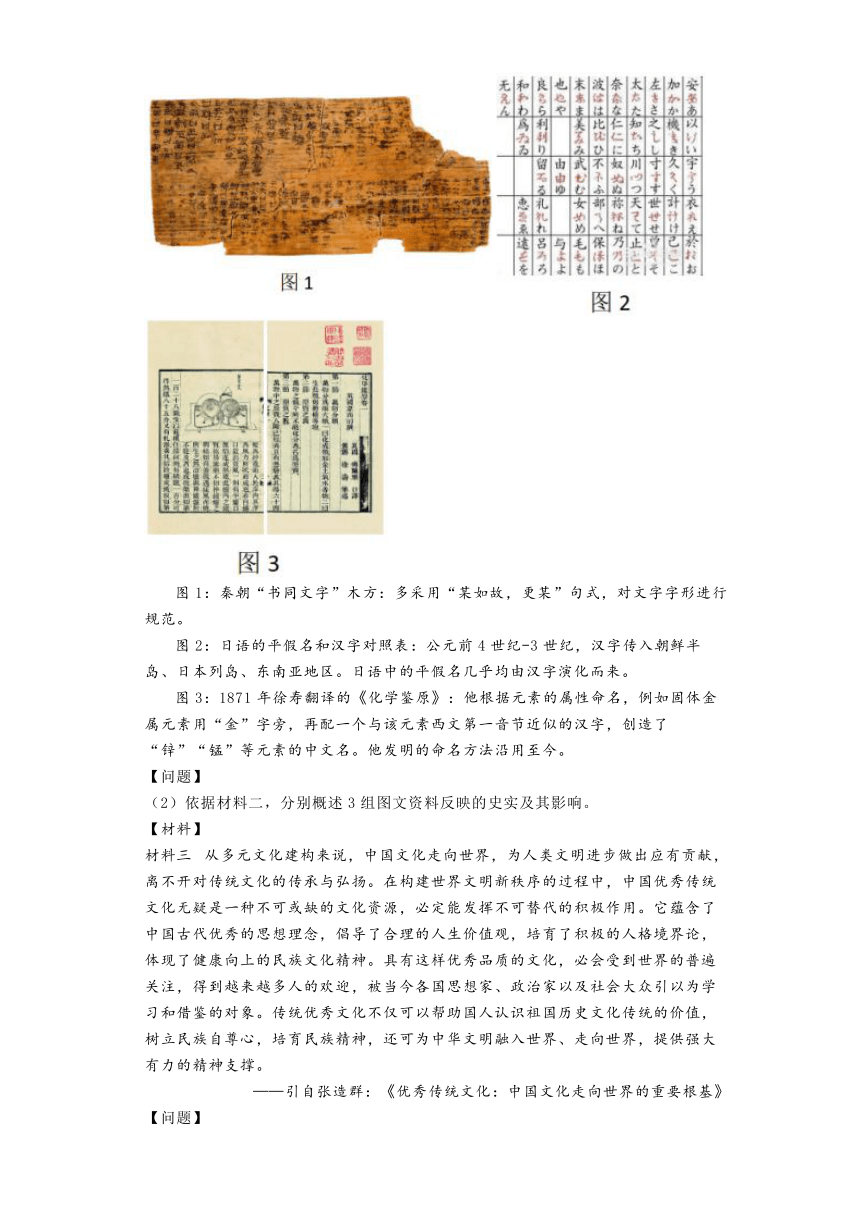

图1:秦朝“书同文字”木方:多采用“某如故,更某”句式,对文字字形进行规范。

图2:日语的平假名和汉字对照表:公元前4世纪-3世纪,汉字传入朝鲜半岛、日本列岛、东南亚地区。日语中的平假名几乎均由汉字演化而来。

图3:1871年徐寿翻译的《化学鉴原》:他根据元素的属性命名,例如固体金属元素用“金”字旁,再配一个与该元素西文第一音节近似的汉字,创造了“锌”“锰”等元素的中文名。他发明的命名方法沿用至今。

【问题】

(2)依据材料二,分别概述3组图文资料反映的史实及其影响。

【材料】

材料三 从多元文化建构来说,中国文化走向世界,为人类文明进步做出应有贡献,离不开对传统文化的传承与弘扬。在构建世界文明新秩序的过程中,中国优秀传统文化无疑是一种不可或缺的文化资源,必定能发挥不可替代的积极作用。它蕴含了中国古代优秀的思想理念,倡导了合理的人生价值观,培育了积极的人格境界论,体现了健康向上的民族文化精神。具有这样优秀品质的文化,必会受到世界的普遍关注,得到越来越多人的欢迎,被当今各国思想家、政治家以及社会大众引以为学习和借鉴的对象。传统优秀文化不仅可以帮助国人认识祖国历史文化传统的价值,树立民族自尊心,培育民族精神,还可为中华文明融入世界、走向世界,提供强大有力的精神支撑。

——引自张造群:《优秀传统文化:中国文化走向世界的重要根基》

【问题】

(3)依据材料归纳中国传统文化的价值。

参考答案

1. 【答案】B

【详解】

根据材料可知,中外文明的不断交流,推动了世界文明间的发展,B项正确;AC项只是体现中华文明对世界文明的影响,与主旨强调文明间的交流融合不符,排除;D项体现外来文明对中华文化的影响,与主旨强调文明间的交流融合不符,排除;

2. 【答案】C

【详解】

材料反映出佛教的释迦牟尼塑像在中唐时期的特征已经有中国化的表现,这反映出佛教文化逐渐本土化,C项正确;材料强调佛教的本土化,而不是文化开放,排除A;儒学仍然是主流,排除B;材料不能体现统治者的态度,排除D。

3. 【答案】D

【详解】

据材料可知,西方传教士“通过学中文,换上儒生服装,甚至不惜修改教规,默认中国人对祖先的崇拜,以圣经附会四书五经,影响中国的士大夫对传教的态度”,其目的是让中国人接受西方的宗教主张,故D项正确;A项不是传教士的目的,排除A项;材料中没有涉及官方的态度,少数士大夫不代表官方,排除B项;对中国的文化侵略是对其传教的评价,并非目的,排除C项。故选D项。

4. 【答案】D

【详解】

根据“此书为用至广……窃意百年之后必人人习之,即又以为习之晚也。”可以看出,徐光启认为在即使现在学习西方的内容也已经是起步晚了,说明他认识到中国科技的滞后,D项正确;材料没有体现他对中国传统数学的看法,排除A;中国的科技并不落后,只是滞后,排除B;从材料中看不出西学东渐的作用,排除C。

5. 【答案】D

【详解】

表格反映鸦片战争以来,先进的中国人在学习西方的译书内容先以器物特别是军事技术为主,继而政治制度,民国以来偏重于西方思想文化,这说明民族危机推动学习西方的深入,D项符合题意,所以D正确;近代中国处于半殖民地半封建社会,A项不符合题意,所以A错误;材料没有反映民族意识的增强和民主观念的更新,BC项不符合题意,所以BC错误。

6. 【答案】A

【详解】

通过材料“以达尔文生物进化论的生存竞争法则观察和阐释人类行为,并将其直接与国际政治之弱肉强食的丛林法则相联系”联系严复的思想是运用“物竞天择,适者生存”和“世道必进,后胜于今”的社会进步理论,在当时的中国打击了封建势力,启发了中国人探索西方资本主义,改变弱国被人宰割的状况,即警醒国民变革图强,故答案为A;材料没有体现出BCD内容,排除。

7. 【答案】B

【详解】

材料反映了诺贝尔物理学奖得主波尔接受中国道家思想,世界卫生组织肯定中国、印度等传统医者的贡献,这说明了东方传统智慧受到西方的认可,故B符合题意;材料只反映了单方面的西方认可东方文化,不能体现文化交融,故排除A;材料反映了玻尔认可中国道教“对立互补”的思想,但是世界卫生组织对东方医者的肯定与宗教无关,故排除C;20世纪六七十年代第三世界日益崛起,且材料信息无法说明第三世界崛起,故排除D。

8. 【答案】A

【详解】

材料反映了中国汉字传入周边邻国后,他们在对汉字加以吸收改造的基础上,创立出自己文字,说明了中国汉字的传播推动了当地的文化交流和发展,故A符合题意;材料与亚洲儒学文化圈无关,故排除B;消除了东亚地区交流的障碍,夸大了汉字的作用,故排除C;材料反映的是邻国对中国文化的吸收,没有体现中国对邻国文化吸收,故排除D。

9. 【答案】B

【详解】

根据所学知识可知,雕版印刷术是中国发明的,故A的说法违背史实,可排除;儒学产生于中国的春秋时期,后进一步发展为中国的主流思想,由于其影响的的扩大而传到周边国家乃至世界,材料恰恰说明了儒家思想具有广泛的世界影响,故选B;对材料进行分析后可以发现,材料并没有涉及印刷术在什么时候传入韩国的,故C的说法是错误的;材料反映了李氏王朝受到了中国儒学的影响,但不能说明韩国是儒学的主要传承者,这也违背史实,故可排除D。

10. 【答案】B

【详解】

亚洲的家庭乃至整个社会的发展脱离不了儒家文化,说明儒家文化在一定程度上有利于经济的发展,故B项正确;据材料可知,亚洲模式与西方自由放任的社会模式有根本差异,故A项错误;政府在经济发展中扮演守夜人的角色指的是自由放任的经济管理模式,故C项错误;D项说法本身有误,故排除。

11. 【答案】B

【详解】

由材料“八省百官”制、“国郡里”制、“食封”“俸禄”等信息可知,日本仿效唐朝中央集权官僚体制,建立了完备的中央集权行政体制,故选B;A项并非材料的主旨,排除;C项“全面效仿”说法绝对化,排除;材料无法体现王室对中日关系的立场和态度,排除D。

12. 【答案】A

【详解】

明治维新时期,日本的维新志士利用中国明代的阳明学,使其成为反抗封建幕府统治的思想武器,体现了中华文化的世界性影响,A项正确;阳明学在日本社会变革中发挥作用,不能说明“托古改制推动政治革命”,B项错误;日本明治维新志士利用中国的儒家学说开展反封建斗争不能说明进步思想“决定”改革成败,C表述绝对,排除;阳明学说是被日本维新志士吸收利用,而非明治维新的指导思想,排除D。

13. 【答案】B

【详解】

在做此题时需要特别注意的是中国的印刷术是经过波斯(即今天的伊朗)传入西方的,其他各项均是由阿拉伯人传入西方的,所以综上所述本题答案只有选B才是符合题意的,正确。

14. 【答案】C

【详解】

中国发明的造纸术,原料易得,成本低廉,为造纸业的发展开辟了广阔的空间,公元8世纪时传至包括埃及在内的阿拉伯世界后,导致了纸莎草造纸术的失传,C项正确;纸莎草是尼罗河特产,是埃及的主要出口物资,排除A项;中国造纸术传至包括埃及在内的阿拉伯世界并非通过中埃双方的商业贸易,排除B项; “埃及纸莎草造纸工序未见详细记载”在材料中没有体现,排除D项。

15. 【答案】D

【详解】

从材料中的建筑样式可以看出,这些建筑是融入了西方的建筑元素,因此能够反映出清代的中外文化交流,故D正确。

16. 【答案】D

【详解】

据表格17—18世纪,西方的艺术、外交、商业、宗教等领域人士向汉语借词丰富他们的用语描述中国文化和产品,反映出当时中国文化和产品对欧洲具有吸引力,D正确;材料“汉语借词”说明西方语言不是以汉文为基础,排除A项;材料的创造者都是外国人不是中国政府,排除B项;材料“西方英语出现很多汉语借词”恰好说明中国产品中西的结合,排除C项。

17. 【答案】(1)原因:魏晋南北朝,社会动荡,政治黑暗:佛教的理论满足世人心理需求,且与玄学有相通之处;佛教吸收中国文化日益本土化;

(2)影响:佛教也冲击传统儒学,推动了理学的兴起,深刻影响了传统文学艺术;本土化的佛教成为了中国传统文化的重要祖成部分。

【详解】

(1)原因:根据所学知识可知,魏晋南北朝,社会动荡,政治黑暗;根据材料“佛教的因果报应、轮回转世理论对生死问题提供了一种解答,颇能满足士大夫的心理需求,加上其与玄学有相通之处”可知,佛教的理论满足世人心理需求,且与玄学有相通之处;根据材料“中国人在消化佛教哲学的同时,也把中国传统哲学思想融入佛教,使佛学本土化”可知,佛教吸收中国文化日益本土化。

(2)影响:根据材料“到了隋唐,佛教进入鼎盛,隋唐的佛教学说最大的特点,是把儒家的心性佛教化”并结合儒家学说演变相关知识可知,佛教也冲击传统儒学,推动了理学的兴起;根据材料“唐宋之后的诗、书、画的发展,常常与佛教的发展变化息息相关”可得出深刻影响了传统文学艺术;根据材料“佛教文化的输入促成中国文化内容与形式重大变化的同时,其自身也变成了中国化的佛教文化”可知,本土化的佛教成为了中国传统文化的重要祖成部分。

18. 【答案】(1)①法家;②儒家;③道家;

(2)图1:秦朝统一规范文字字形;促进政令的传达和执行,有利于文化交流。

图2:公元前4世纪以后,汉字从中国传入东亚和东南亚地区;各国参照汉字创造本国文字,促进世界文化的发展。

图3:近代中国学者将汉字偏旁与化学元素西文名读音相结合创出新字;丰富汉字的字形和内涵,促进西方科技在中国的传播;

(3)价值:中国文化走向世界有利于构建多元文化体系和世界文明新秩序;给世界提供了可以学习借鉴的健康向上的民族文化;帮助国人树立民族自尊心,培育昂扬奋进的民族精神;为中华文明走向世界提供强大的精神支撑。

【详解】

(1)学派:结合所学知识可知,法家主张的标法改革,因此材料“革故鼎新、与时俱进的思想”体现的是法家思想;儒家强调的是民本思想,因此材料“惠民利民、安民富民的思想”体现的是儒家思想;道家主张顺应自然,因此材料“道法自然、天人合一的思想”体现的是道家思想。

(2)史实及影响:根据材料“书同文字”和所学可知,秦朝统一规范文字字形,促进政令的传达和执行,有利于文化交流;根据材料“公元前4世纪-3世纪,汉字传入朝鲜半岛、日本列岛、东南亚地区”和所学可知,公元前4世纪以后,汉字从中国传入东亚和东南亚地区;各国参照汉字创造本国文字,促进世界文化的发展;根据材料“他根据元素的属性命名”和所学知识可知,近代中国学者将汉字偏旁与化学元素西文名读音相结合创出新字;丰富汉字的字形和内涵,促进西方科技在中国的传播。

(3)价值:根据材料“中国文化走向世界,为人类文明进步做出应有贡献,离不开对传统文化的传承与弘扬”可归纳出中国文化走向世界有利于构建多元文化体系和世界文明新秩序;根据材料“具有这样优秀品质的文化,必会受到世界的普遍关注,得到越来越多人的欢迎”可归纳出给世界提供了可以学习借鉴的健康向上的民族文化;根据材料“传统优秀文化不仅可以帮助国人认识祖国历史文化传统的价值,树立民族自尊心,培育民族精神”可归纳出帮助国人树立民族自尊心,培育昂扬奋进的民族精神;根据材料“还可为中华文明融入世界、走向世界,提供强大有力的精神支撑”可归纳出为中华文明走向世界提供强大的精神支撑。

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题(本大题共16小题)

1. 汉唐时期佛教文化传入、唐宋时期阿拉伯文化及波斯文化传入,中国文化在外来文化不断传入中不仅没有被削弱反而在吸收借鉴外来文化精华的基础上再创中国文化的辉煌,然后再回馈给世界其他国家。这一文化现象的世界意义主要体现在

A.辐射其他国家文化 B.推动文明间的交流融合

C.贡献中国智慧方案 D.丰富了中华文化的内涵

2. 敦煌莫高窟中所存北魏时期的释迦牟尼塑像,身上斜披印度袈裟,头顶扎扁圆形发髻保留键陀螺样式;而中唐时期的胁侍菩萨塑像则肤色白净,表情随和,保留唐代平民的两片螺圆形发髻。这种变化反映出

A.隋唐文化的开放包容 B.儒学主流地位的丧失

C.佛教文化逐渐本土化 D.统治者对佛教的重视

3. 明清时期,大批西方传教士来华。他们学中文,换上儒生服装,甚至不惜修改教规,默认中国人对祖先的崇拜,以圣经附会四书五经,影响中国的士大夫对传教的态度等。西方传教士的这些举动意在

A.便于向西方传播中国文化 B.有利于官方对传教的支持

C.掩盖其对中国的文化侵略 D.减少其在中国的传教阻力

4. 利玛窦与徐光启合译了古希腊数学家欧几里得《几何原本》的部分内容。对于这本书,徐光启说:“此书为用至广……窃意百年之后必人人习之,即又以为习之晚也。”这表明徐光启

A.否定中国传统数学成就 B.预感到近代中国的落后

C.高估了西学东渐的作用 D.注意到中国科技的滞后

5. 下面是鸦片战争爆发以来西学东渐主题变化表。这一变化反映出近代中国

时间 主题 代表文献或译作

鸦片战争前后 了解世界 《大英国统志》《四洲志》《海国图志》《万国公法》等

第二次鸦片战争后 求强求富 《行军指要》《水师操练》《工程致富》《探矿取金》等

甲午战后 救亡图存 《泰西新史概要》《中东战纪本末》《文学兴国策》等

20世纪初 民主革命 《万法精理》、美国《独立宣言》等译作

20世纪初 科学启蒙 《天文歌略》《地理歌略》《地球韵言》等

A.中国的双半社会性质不断加深

B.民族意识随列强侵略的加剧得到强化

C.国人追求民主的观念持续更新

D.国人探索向西方学习的理念逐渐深入

6. 严复的译作《天演论》既不同于达尔文的生物进化论,又异于赫胥黎、斯宾塞的人文主义进化学说,而是以达尔文生物进化论的生存竞争法则观察和阐释人类行为,并将其直接与国际政治之弱肉强食的丛林法则相联系。严复此举意在

A.警醒国民变革图强

B.抨击列强弱肉强食

C.宣传科学开启民智

D.倡导革命救亡图存

7. 1947年,诺贝尔物理学奖得主玻尔在接受封爵时,要求在受封的纹章上加上道教太极图案,并刻上铭文“对立互补”;20世纪80年代,世界卫生组织肯定了中国、印度等传统医者为非洲人民提供的医疗援助。这体现出

A.文化交融的趋势增强 B.东方智慧受到认可

C.宗教推动科技的发展 D.第三世界日益崛起

8. 公元前4世纪—公元3世纪,汉字传入朝鲜半岛、日本列岛和东南亚地区。后来,各国在汉字的基础上,创造出本国文字,如朝鲜的谚文,日本的假名,越南的喃字。对汉字传播认识正确的是

A.推动了当地的文化交流与发展 B.奠定了亚洲儒学文化圈的基础

C.消除了东亚地区交流的障碍 D.便利中国对邻国文化的吸收

9. 2015年10月,韩国申报的《儒教雕版印刷木刻板》成功入选联合国教科文组织的《世界记忆名录》,这是朝鲜李氏王朝时期一系列儒家学说相关作品的雕版印刷木刻板。由此可以说明

A.韩国是雕版印刷术的发源地

B.儒家思想具有广泛的世界影响

C.印刷术最早由中国传入韩国

D.李氏王朝是儒学的主要传承者

10. 李光耀在《经济腾飞路——李光耀回忆录》中写道:“没有所谓的亚洲模式,但是东亚儒家社会同西方自由放任的社会,有着根本的差异。儒家社会相信个人脱离不了家庭、大家庭、朋友以至整个社会,而政府不可能也不应该取代家庭所扮演的角色。”对此理解正确的是

A.亚洲模式的发展与欧洲模式相一致 B.新加坡的发展离不开儒家文化助力

C.政府在经济发展中扮演守夜人角色 D.家庭在国家经济发展中没有积极作用

11. 646年1月1日,孝德天皇颁布《改新之诏》规定:召集群臣盟誓“天覆地载,帝道唯一”,效仿唐朝制度实行“八省百官”制和“国郡里”制,对官吏实行“食封”和“俸禄”。这表明( )

A.树立了天皇的绝对权威

B.建立了完备的中央集权行政体制

C.全面效仿唐朝政治制度

D.王室积极谋求中日国家对等关系

12. 日本明治维新时期,一些维新志士吸收阳明学中注重人性“陶冶人物之功”,在幕府末期的社会变更中找到了让自己扬名历史的哲学。阳明学成为维新志士反抗封建幕府统治最尖锐的思想武器。材料体现了

A.中华文化的世界性影响 B.托古改制推动政治革命

C.进步思想决定改革成败 D.阳明学是明治维新的指导思想

13. 古代中国的四大发明大多经过阿拉伯人传入欧洲的,但也有例外,下列各项中哪一项不是经过阿拉伯人传入欧洲的

A.造纸术 B.印刷术 C.指南针 D.火药

14. 当中国的造纸术在公元8世纪时传至包括埃及在内的阿拉伯世界后,便逐渐取代了埃及传统的、原料单一的纸莎草造纸术。这表明埃及纸莎草造纸术失传的一个主要原因是

A.埃及纸莎草短缺且依赖进口

B.中国和埃及商贸联系进一步加强

C.中国造纸术造纸成本降低

D.埃及纸莎草造纸工序未见详细记载

15. 以下两幅图片用于研究性学习,与之最契合的主题是

A.清代建筑风格的全盘西化 B.八国联军的侵华罪行

C.西欧历史上的“中国热” D.清代的中外文化交流

16. 17—18世纪,西方出现很多汉语借词,对以下信息解读正确的是

汉语借词 涵义 创造者

chinoiserie 中国风格 法国人

sharawaggi 中国的“造园艺术” 英国外交官

nankeen 中国出口的土布—.“南京布” 欧洲商人

kaolin 产于景德镇的制瓷原料高岭土 法国传教士

A.西方语言文字以中国的汉文为基础 B.当时政府重视对外宣传中国的文化

C.中西文化的交流呈现单向度的特点 D.中国文化和产品对欧洲具有吸引力

二、材料分析题(本大题共2小题)

17. 阅读材料,回答问题。

【材料】

材料 两汉之际佛教经中亚传入中国。汉魏之际,佛教的因果报应、轮回转世理论对生死问题提供了一种解答,颇能满足士大夫的心理需求,加上其与玄学有相通之处,故佛学传播渐广。中国人在消化佛教哲学的同时,也把中国传统哲学思想融入佛教,使佛学本土化。南北朝时期,佛教更盛,寺院经济发达,拥有大量的土地和依附人口,由此引发了统治者的灭佛行动,但并没有改变佛教流行并在中国扎根的趋势。到了隋唐,佛教进入鼎盛,隋唐的佛教学说最大的特点,是把儒家的心性佛教化。佛教文化的输入促成中国文化内容与形式重大变化的同时,其自身也变成了中国化的佛教文化。唐宋之后的诗、书、画的发展,常常与佛教的发展变化息息相关。

——摘编自张帆《中国古代简史》等

【问题】

(1)根据材料并结合所学,简析魏晋南北朝时期佛教迅速发展的原因。

(2)根据材料并结合所学,简要说明汉代以降佛教发展对中国传统文化的影响。

18. 中华文化的发展与传播

【材料】

材料一 中华民族和中国人民在修齐治平、尊时守位、知常达变、开物成务、建功立业过程中培育出和形成的基本思想理念,如革故鼎新、与时俱进的思想①,脚踏实地、实事求是的思想,惠民利民、安民富民的思想②,道法自然、天人合一的思想③等可以为人们认识和改造世界提供有益启迪,可以为治国理政提供有益借鉴。

——《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》(2017年)

【问题】

(1)春秋战国时期的学术思想是中国后世思想文化发展的源头。材料一中①②③代表的思想分别可以追溯到当时哪一学派?

【材料】

材料二

图1:秦朝“书同文字”木方:多采用“某如故,更某”句式,对文字字形进行规范。

图2:日语的平假名和汉字对照表:公元前4世纪-3世纪,汉字传入朝鲜半岛、日本列岛、东南亚地区。日语中的平假名几乎均由汉字演化而来。

图3:1871年徐寿翻译的《化学鉴原》:他根据元素的属性命名,例如固体金属元素用“金”字旁,再配一个与该元素西文第一音节近似的汉字,创造了“锌”“锰”等元素的中文名。他发明的命名方法沿用至今。

【问题】

(2)依据材料二,分别概述3组图文资料反映的史实及其影响。

【材料】

材料三 从多元文化建构来说,中国文化走向世界,为人类文明进步做出应有贡献,离不开对传统文化的传承与弘扬。在构建世界文明新秩序的过程中,中国优秀传统文化无疑是一种不可或缺的文化资源,必定能发挥不可替代的积极作用。它蕴含了中国古代优秀的思想理念,倡导了合理的人生价值观,培育了积极的人格境界论,体现了健康向上的民族文化精神。具有这样优秀品质的文化,必会受到世界的普遍关注,得到越来越多人的欢迎,被当今各国思想家、政治家以及社会大众引以为学习和借鉴的对象。传统优秀文化不仅可以帮助国人认识祖国历史文化传统的价值,树立民族自尊心,培育民族精神,还可为中华文明融入世界、走向世界,提供强大有力的精神支撑。

——引自张造群:《优秀传统文化:中国文化走向世界的重要根基》

【问题】

(3)依据材料归纳中国传统文化的价值。

参考答案

1. 【答案】B

【详解】

根据材料可知,中外文明的不断交流,推动了世界文明间的发展,B项正确;AC项只是体现中华文明对世界文明的影响,与主旨强调文明间的交流融合不符,排除;D项体现外来文明对中华文化的影响,与主旨强调文明间的交流融合不符,排除;

2. 【答案】C

【详解】

材料反映出佛教的释迦牟尼塑像在中唐时期的特征已经有中国化的表现,这反映出佛教文化逐渐本土化,C项正确;材料强调佛教的本土化,而不是文化开放,排除A;儒学仍然是主流,排除B;材料不能体现统治者的态度,排除D。

3. 【答案】D

【详解】

据材料可知,西方传教士“通过学中文,换上儒生服装,甚至不惜修改教规,默认中国人对祖先的崇拜,以圣经附会四书五经,影响中国的士大夫对传教的态度”,其目的是让中国人接受西方的宗教主张,故D项正确;A项不是传教士的目的,排除A项;材料中没有涉及官方的态度,少数士大夫不代表官方,排除B项;对中国的文化侵略是对其传教的评价,并非目的,排除C项。故选D项。

4. 【答案】D

【详解】

根据“此书为用至广……窃意百年之后必人人习之,即又以为习之晚也。”可以看出,徐光启认为在即使现在学习西方的内容也已经是起步晚了,说明他认识到中国科技的滞后,D项正确;材料没有体现他对中国传统数学的看法,排除A;中国的科技并不落后,只是滞后,排除B;从材料中看不出西学东渐的作用,排除C。

5. 【答案】D

【详解】

表格反映鸦片战争以来,先进的中国人在学习西方的译书内容先以器物特别是军事技术为主,继而政治制度,民国以来偏重于西方思想文化,这说明民族危机推动学习西方的深入,D项符合题意,所以D正确;近代中国处于半殖民地半封建社会,A项不符合题意,所以A错误;材料没有反映民族意识的增强和民主观念的更新,BC项不符合题意,所以BC错误。

6. 【答案】A

【详解】

通过材料“以达尔文生物进化论的生存竞争法则观察和阐释人类行为,并将其直接与国际政治之弱肉强食的丛林法则相联系”联系严复的思想是运用“物竞天择,适者生存”和“世道必进,后胜于今”的社会进步理论,在当时的中国打击了封建势力,启发了中国人探索西方资本主义,改变弱国被人宰割的状况,即警醒国民变革图强,故答案为A;材料没有体现出BCD内容,排除。

7. 【答案】B

【详解】

材料反映了诺贝尔物理学奖得主波尔接受中国道家思想,世界卫生组织肯定中国、印度等传统医者的贡献,这说明了东方传统智慧受到西方的认可,故B符合题意;材料只反映了单方面的西方认可东方文化,不能体现文化交融,故排除A;材料反映了玻尔认可中国道教“对立互补”的思想,但是世界卫生组织对东方医者的肯定与宗教无关,故排除C;20世纪六七十年代第三世界日益崛起,且材料信息无法说明第三世界崛起,故排除D。

8. 【答案】A

【详解】

材料反映了中国汉字传入周边邻国后,他们在对汉字加以吸收改造的基础上,创立出自己文字,说明了中国汉字的传播推动了当地的文化交流和发展,故A符合题意;材料与亚洲儒学文化圈无关,故排除B;消除了东亚地区交流的障碍,夸大了汉字的作用,故排除C;材料反映的是邻国对中国文化的吸收,没有体现中国对邻国文化吸收,故排除D。

9. 【答案】B

【详解】

根据所学知识可知,雕版印刷术是中国发明的,故A的说法违背史实,可排除;儒学产生于中国的春秋时期,后进一步发展为中国的主流思想,由于其影响的的扩大而传到周边国家乃至世界,材料恰恰说明了儒家思想具有广泛的世界影响,故选B;对材料进行分析后可以发现,材料并没有涉及印刷术在什么时候传入韩国的,故C的说法是错误的;材料反映了李氏王朝受到了中国儒学的影响,但不能说明韩国是儒学的主要传承者,这也违背史实,故可排除D。

10. 【答案】B

【详解】

亚洲的家庭乃至整个社会的发展脱离不了儒家文化,说明儒家文化在一定程度上有利于经济的发展,故B项正确;据材料可知,亚洲模式与西方自由放任的社会模式有根本差异,故A项错误;政府在经济发展中扮演守夜人的角色指的是自由放任的经济管理模式,故C项错误;D项说法本身有误,故排除。

11. 【答案】B

【详解】

由材料“八省百官”制、“国郡里”制、“食封”“俸禄”等信息可知,日本仿效唐朝中央集权官僚体制,建立了完备的中央集权行政体制,故选B;A项并非材料的主旨,排除;C项“全面效仿”说法绝对化,排除;材料无法体现王室对中日关系的立场和态度,排除D。

12. 【答案】A

【详解】

明治维新时期,日本的维新志士利用中国明代的阳明学,使其成为反抗封建幕府统治的思想武器,体现了中华文化的世界性影响,A项正确;阳明学在日本社会变革中发挥作用,不能说明“托古改制推动政治革命”,B项错误;日本明治维新志士利用中国的儒家学说开展反封建斗争不能说明进步思想“决定”改革成败,C表述绝对,排除;阳明学说是被日本维新志士吸收利用,而非明治维新的指导思想,排除D。

13. 【答案】B

【详解】

在做此题时需要特别注意的是中国的印刷术是经过波斯(即今天的伊朗)传入西方的,其他各项均是由阿拉伯人传入西方的,所以综上所述本题答案只有选B才是符合题意的,正确。

14. 【答案】C

【详解】

中国发明的造纸术,原料易得,成本低廉,为造纸业的发展开辟了广阔的空间,公元8世纪时传至包括埃及在内的阿拉伯世界后,导致了纸莎草造纸术的失传,C项正确;纸莎草是尼罗河特产,是埃及的主要出口物资,排除A项;中国造纸术传至包括埃及在内的阿拉伯世界并非通过中埃双方的商业贸易,排除B项; “埃及纸莎草造纸工序未见详细记载”在材料中没有体现,排除D项。

15. 【答案】D

【详解】

从材料中的建筑样式可以看出,这些建筑是融入了西方的建筑元素,因此能够反映出清代的中外文化交流,故D正确。

16. 【答案】D

【详解】

据表格17—18世纪,西方的艺术、外交、商业、宗教等领域人士向汉语借词丰富他们的用语描述中国文化和产品,反映出当时中国文化和产品对欧洲具有吸引力,D正确;材料“汉语借词”说明西方语言不是以汉文为基础,排除A项;材料的创造者都是外国人不是中国政府,排除B项;材料“西方英语出现很多汉语借词”恰好说明中国产品中西的结合,排除C项。

17. 【答案】(1)原因:魏晋南北朝,社会动荡,政治黑暗:佛教的理论满足世人心理需求,且与玄学有相通之处;佛教吸收中国文化日益本土化;

(2)影响:佛教也冲击传统儒学,推动了理学的兴起,深刻影响了传统文学艺术;本土化的佛教成为了中国传统文化的重要祖成部分。

【详解】

(1)原因:根据所学知识可知,魏晋南北朝,社会动荡,政治黑暗;根据材料“佛教的因果报应、轮回转世理论对生死问题提供了一种解答,颇能满足士大夫的心理需求,加上其与玄学有相通之处”可知,佛教的理论满足世人心理需求,且与玄学有相通之处;根据材料“中国人在消化佛教哲学的同时,也把中国传统哲学思想融入佛教,使佛学本土化”可知,佛教吸收中国文化日益本土化。

(2)影响:根据材料“到了隋唐,佛教进入鼎盛,隋唐的佛教学说最大的特点,是把儒家的心性佛教化”并结合儒家学说演变相关知识可知,佛教也冲击传统儒学,推动了理学的兴起;根据材料“唐宋之后的诗、书、画的发展,常常与佛教的发展变化息息相关”可得出深刻影响了传统文学艺术;根据材料“佛教文化的输入促成中国文化内容与形式重大变化的同时,其自身也变成了中国化的佛教文化”可知,本土化的佛教成为了中国传统文化的重要祖成部分。

18. 【答案】(1)①法家;②儒家;③道家;

(2)图1:秦朝统一规范文字字形;促进政令的传达和执行,有利于文化交流。

图2:公元前4世纪以后,汉字从中国传入东亚和东南亚地区;各国参照汉字创造本国文字,促进世界文化的发展。

图3:近代中国学者将汉字偏旁与化学元素西文名读音相结合创出新字;丰富汉字的字形和内涵,促进西方科技在中国的传播;

(3)价值:中国文化走向世界有利于构建多元文化体系和世界文明新秩序;给世界提供了可以学习借鉴的健康向上的民族文化;帮助国人树立民族自尊心,培育昂扬奋进的民族精神;为中华文明走向世界提供强大的精神支撑。

【详解】

(1)学派:结合所学知识可知,法家主张的标法改革,因此材料“革故鼎新、与时俱进的思想”体现的是法家思想;儒家强调的是民本思想,因此材料“惠民利民、安民富民的思想”体现的是儒家思想;道家主张顺应自然,因此材料“道法自然、天人合一的思想”体现的是道家思想。

(2)史实及影响:根据材料“书同文字”和所学可知,秦朝统一规范文字字形,促进政令的传达和执行,有利于文化交流;根据材料“公元前4世纪-3世纪,汉字传入朝鲜半岛、日本列岛、东南亚地区”和所学可知,公元前4世纪以后,汉字从中国传入东亚和东南亚地区;各国参照汉字创造本国文字,促进世界文化的发展;根据材料“他根据元素的属性命名”和所学知识可知,近代中国学者将汉字偏旁与化学元素西文名读音相结合创出新字;丰富汉字的字形和内涵,促进西方科技在中国的传播。

(3)价值:根据材料“中国文化走向世界,为人类文明进步做出应有贡献,离不开对传统文化的传承与弘扬”可归纳出中国文化走向世界有利于构建多元文化体系和世界文明新秩序;根据材料“具有这样优秀品质的文化,必会受到世界的普遍关注,得到越来越多人的欢迎”可归纳出给世界提供了可以学习借鉴的健康向上的民族文化;根据材料“传统优秀文化不仅可以帮助国人认识祖国历史文化传统的价值,树立民族自尊心,培育民族精神”可归纳出帮助国人树立民族自尊心,培育昂扬奋进的民族精神;根据材料“还可为中华文明融入世界、走向世界,提供强大有力的精神支撑”可归纳出为中华文明走向世界提供强大的精神支撑。

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享