专题总结提升3现代中国的政治建设、祖国统一与对外关系课件(共28张PPT)-2023-2024高考历史统编版一轮复习

文档属性

| 名称 | 专题总结提升3现代中国的政治建设、祖国统一与对外关系课件(共28张PPT)-2023-2024高考历史统编版一轮复习 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 294.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-04-07 22:37:28 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

专题总结提升

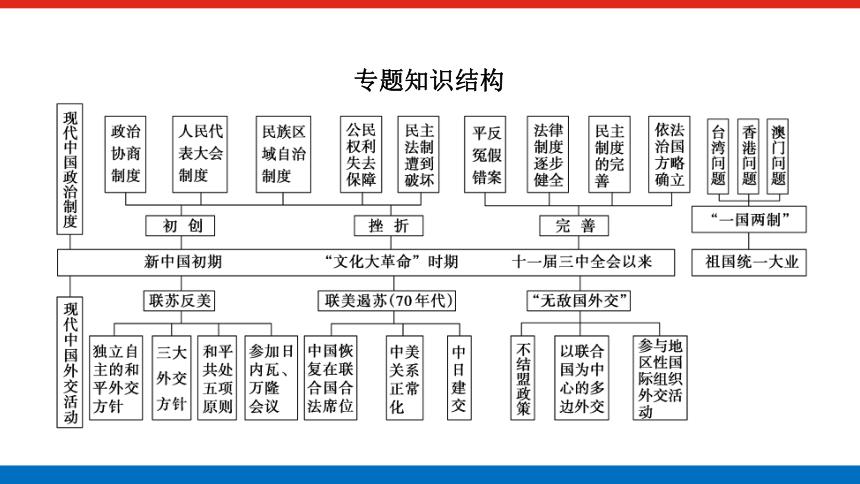

专题知识结构

专题知识纵横

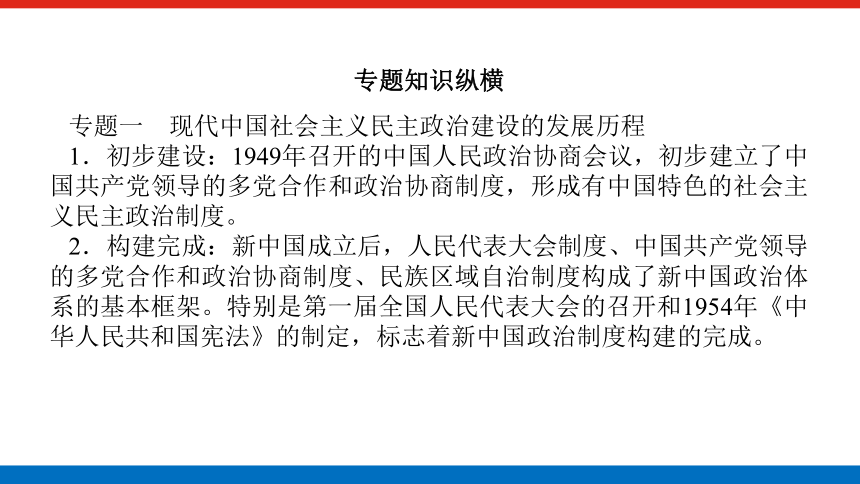

专题一 现代中国社会主义民主政治建设的发展历程

1.初步建设:1949年召开的中国人民政治协商会议,初步建立了中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,形成有中国特色的社会主义民主政治制度。

2.构建完成:新中国成立后,人民代表大会制度、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度构成了新中国政治体系的基本框架。特别是第一届全国人民代表大会的召开和1954年《中华人民共和国宪法》的制定,标志着新中国政治制度构建的完成。

3.严重破坏:“文化大革命”期间民主政治制度遭到严重破坏。人民代表大会制度、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度停止活动。国家法律形同虚设,党内政治活动无法正常进行。

4.发展完善:十一届三中全会以来,中国共产党全面拨乱反正、平反冤假错案,加强了民主与法制建设。改革政治体制,建立了比较完备的法律体系,“依法治国”写入宪法,加强基层民主选举制度,社会主义法律体系不断完善,一个以宪法为核心的有中国特色的法律体系框架基本形成。使中国民主政治建设进入法制化的新时期。

[深化理解] 社会主义民主法制建设的必要性、艰巨性

(1)从民主法制建设的曲折历程来看,民主法制不健全是曲折的重要原因。

民主法制遭破坏的后果说明了民主法制建设的必要性,民主法制的破坏也使民主法制建设变得异常艰巨。

(2)民主法制建设的艰巨性还在于我国长期存在的封建专制传统,缺乏民主意识,长期的经济落后造成人民群众民主法制意识淡薄。另外,世界上民主化建设的潮流也使我国的民主法制建设显得更加必要。

专题二 新中国外交的四次调整

1.第一次是20世纪50年代中期,由“一边倒”转变为“睦邻友好”,发展与不同社会制度的发展中国家的关系,表现为和平共处五项原则的提出和“求同存异”的方针。

2.第二次是20世纪70年代,积极缓和与西方大国的关系,建立外交关系,打开外交新局面,表现为与日、美建交。

3.第三次是改革开放以来,发展与其他国家广泛的国际合作与交流,重点是经济合作和周边良好环境的创设。如加入世贸组织、开展以联合国为中心的多边外交、成立上海合作组织等。

4.第四次是进入21世纪以来,随着中国国力的增长和国际格局多极化、民主化趋势的进一步加强,中国由努力获得国际社会的认可,到发展为积极谋求建立合理的国际秩序的重大发展。

[深化理解] 新中国外交的特点

(1)维护中国核心利益的根本目的不变,就是始终维护国家主权和领土完整,保障国家的发展。但侧重点随着国内外形势的变化有所改变,特别是改革开放以来,在维护国家主权的前提下,“经济外交”的比重明显增加。保障国家的发展,为经济建设服务,成为新时期中国外交的重要内容。

(2)独立自主的根本原则没有变,但独立自主的表现形式随着国际形势的变化在变。具体表现为从“一边倒”联苏抗美,到“一条线”联美抗苏,再发展到新时期的不结盟。

(3)和平共处的基本准则没有变,加强同第三世界国家的团结与合作的政策没有变。

专题三 新中国成立后,中美、中苏(俄)关系的发展

1.中美关系

(1)第一阶段(新中国成立到20世纪60年代末):对抗。

①根本原因:中美在意识形态和国家利益上的矛盾和冲突。

②第二次世界大战后,美国推行“扶蒋反共”政策;新中国成立后,美国又推行孤立中国的政策。

(2)第二阶段(20世纪70年代到80年代):走向缓和,最终正常化。

①从美国方面看:美国孤立中国政策失败;在美苏争霸中美国处于守势;美国深陷越南战争的泥潭。

②从中国方面看:中国国际地位提高;面临来自苏联的威胁;和平解决台湾问题的需要。

(3)第三阶段(20世纪90年代以来):时而紧张,时而缓和。

①中美之间存在利益冲突,矛盾在所难免。

②中美之间也存在着共同的政治经济利益,双方可作出妥协,中美都是联合国安理会常任理事国,对世界和平与发展都负有重大责任。

2.中苏(俄)关系

(1)第一阶段:从新中国成立初到20世纪50年代末。新中国成立后,苏联第一个和中国建立了外交关系。1950年,双方签订《中苏友好同盟互助条约》。苏联给予中国大量的经济、技术上的援助,有力地支持了中国经济的恢复和发展。中国则采取了“一边倒”的外交政策,在国际事务中,坚决地站在了以苏联为首的社会主义阵营一边。而中国在社会主义建设中模仿苏联模式,形成了高度集中的计划经济体制,对于国民经济的恢复发展和新政权的巩固起了巨大的作用。

(2)第二阶段:从20世纪50年代末60年代初至80年代中期。中苏关系处在对抗和僵持阶段。赫鲁晓夫上台以后,为了能和美国争霸,提出要在中国建立长波电台和联合舰队的建议,遭到中国的严词拒绝,中苏关系开始恶化。1960年,苏联撕毁全部经济技术合作的协议。中苏边境甚至发生武装冲突,严重威胁中国的边境安全。

(3)第三阶段:从20世纪80年代末到现在。中苏(俄)关系开始恢复正常化。1985年,戈尔巴乔夫上台后,由于苏联在美苏争霸中处于劣势,苏联的对外政策从扩张转向收缩。苏联解体后,俄罗斯与中国实现了关系正常化。当前,中俄致力于建立互利共赢的战略伙伴关系。

主观大题培优

[典例] [2020·全国卷Ⅰ]阅读材料,完成下列要求。

材料一 20世纪50年代,中国与民主德国的关系良好,贸易和文化交往十分频繁。与此同时,中国与联邦德国之间处于对立状态。1955年,联邦德国与苏联建交后,中国逐步推动与联邦德国的民间往来。60年代,随着中苏关系日益紧张,中国与民主德国关系降到了冰点。70年代初,联邦德国调整“新东方政策”,决定改善与中国的关系。1972年10月,两国外长在北京签署建立外交关系的公报,决定互派大使。此后,两国的交流活动迅速升温。

——摘编自刘德斌主编《国际关系史》等

材料二 1993年,德国实施“新亚洲政策”,十分重视发展与中国的关系。德国企业认为在中国“差不多所有行业都有前景”,纷纷进军中国市场。1998年,德国总理施罗德将实现外交政策“正常化”作为重要目标,对外不依附于任何国家,谋求世界政治大国地位,并与中国共同“推动世界经济出现多元认同”。中国认为加强中德在多极化世界中的合作,有利于提高各自国际地位,扩大各自在国际上的活动余地,并促进世界和平、安全和稳定。2004年,中德在中欧全面战略伙伴关系框架内建立“具有全球责任的中德战略伙伴”关系,中德关系发展到了新的高度。

——摘编自吴友法《德国现当代史》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概述20世纪50~70年代中国与民主德国、联邦德国关系的变化及其原因。(10分)

(2)根据材料二并结合所学知识,简述中德建立战略伙伴关系的历史条件。(9分)

(3)根据材料并结合所学知识,简析20世纪70年代以来中德关系发展的历史启示。(6分)

[尝试解题]

(1)根据材料一并结合所学知识,概述20世纪50~70年代中国与民主德国、联邦德国关系的变化及其原因。(10分)

第一步:审准题目,避失误

1.答题限定语→要求回答“变化”及“原因”。(“变化”是指某个事物被另外的事物取代,需要指明事物变化的轨迹,即“由……到……”“从……到……”的变化。“原因”是指造成事物某种结果的条件,需要从历史原因、内因、外因等多角度分析,分析时要关注政治、经济、思想文化等方面的因素)

2.答题提示语→“根据材料并结合所学知识”“概述”。(注意:答案既来源于材料,也来源于所学知识,要综合回答;“概述”是指大略地叙述,对事物进行概括表达,要求简明扼要地归纳,语言简练、条理清晰,不能照抄照搬材料信息)

第二步:透析材料,抓关键

1.变化

国家 获取材料关键信息 解读信息

民主 德国 “20世纪50年代,中国与民主德国的关系良好,贸易和文化交往十分频繁。”“60年代,随着中苏关系日益紧张,中国与民主德国关系降到了冰点。” 中国与民主德国的关系由良好、交往频繁到中国与民主德国的关系降到了冰点,日益冷淡

联邦 德国 “20世纪50年代……与此同时,中国与联邦德国之间处于对立状态。”“1972年10月,两国外长在北京签署建立外交关系的公报……交流活动迅速升温。” 中国与联邦德国的关系由对立状态到双方关系逐步改善、建立外交关系、交流日益密切

2.变化的原因

国家 获取材料关键信息 解读信息

民主 德国 “20世纪50年代”“60年代,随着中苏关系日益紧张” 20世纪50年代,处于冷战格局下,中国与民主德国同属于社会主义阵营,这时中国与民主德国关系良好。60年代,中苏关系恶化后,民主德国跟随苏联,中国与民主德国的关系降到冰点

联邦 德国 “20世纪50年代”“1955年,联邦德国与苏联建交”“中国逐步推动与联邦德国的民间往来”“70年代初,联邦德国调整‘新东方政策’,决定改善与中国的关系” 20世纪50年代,处于冷战初期,联邦德国外交上依附于美国,中国与联邦德国的关系处于对立状态;联邦德国与苏联建交及其调整对中国的政策,中国政府的推动,促进了中国与联邦德国关系的改善

''第三步:联准教材,细思量

1.1949年新中国成立后,在外交上采取“一边倒”的外交方针,坚定地站在以苏联为首的社会主义阵营一边。

2.20世纪50年代,中国外交逐步由意识形态外交向国家利益外交转变,提出了“和平共处五项原则”。

3.20世纪70年代,中国恢复了在联合国的合法席位,中美关系逐步正常化。

4.中国综合国力不断提升,对外奉行独立自主的和平外交政策。

5.20世纪50年代,处于冷战的初期,社会主义阵营与资本主义阵营对峙。

6.20世纪50年代至70年代,世界格局呈现多极化发展趋势。

第四步:形成答案,规范语言作答

变化:中国与民主德国从交往密切到降温、冷淡,与联邦德国从对立到实现关系正常化。(4分)

原因:20世纪50年代,在冷战格局下,中国和民主德国同属社会主义阵营,联邦德国外交依附美国;中苏关系恶化,民主德国紧跟苏联;中国与美国关系逐步走向正常化,联邦德国调整对中国的政策。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,简述中德建立战略伙伴关系的历史条件。(9分)

第一步:审准题目,避失误

1.答题限定语→要求回答“历史条件”。(“历史条件”是指促成历史事件发生的条件,是影响、制约事件发生、存在、发展、变化的诸因素,可以从国内、国际及政治、经济、文化等因素进行分析)

2.答题提示语→“根据材料并结合所学知识”“简述”。(注意:答案不仅限于材料,也要回忆教材中所学知识来综合回答;“简述”要求语言简练,条理清晰,不能照抄材料的叙述)

第二步:透析材料,抓关键

历史条件

获取材料关键信息 解读信息

“德国实施‘新亚洲政策’,十分重视发展与中国的关系”“中国‘差不多所有行业都有前景’”“德国谋求世界政治大国地位”“加强中德在多极化世界中的合作,有利于提高各自国际地位” 德国重视发展与中国的关系;中国改革开放,综合国力增强,市场巨大;德国寻求提高政治地位;两国都积极推动世界多极化

第三步:联准教材,细思量

1.20世纪90年代,德国实现了统一,外交上不再唯美国马首是瞻。德国资本主义经济发展,需要开拓市场和资本输出场所。

2.20世纪90年代至21世纪初,世界格局多极化趋势进一步加强。

3.中国在20世纪90年代及21世纪初,改革开放进一步推进,社会主义市场经济体制逐步建立,对外奉行不结盟政策,在“和平共处五项原则”基础上发展与世界各国的关系。中国积极推动世界多极化和国际关系民主化。

4.德国随着自身实力增强积极谋求政治大国地位,是推动世界格局多极化的重要力量。

第四步:形成答案,规范语言作答

形成答案:中国改革开放,经济发展迅速,市场潜力巨大,国际影响力显著提高,积极参与国际事务;(3分)德国统一,经济发达,对中国市场有巨大需求,寻求政治大国地位;(3分)两国都积极推动世界多极化。(3分)

(3)根据材料并结合所学知识,简析20世纪70年代以来中德关系发展的历史启示。(6分)

第一步:审准题目,避失误

1.答题限定语→要求回答“历史启示”。(“历史启示”是指从历史中得出的规律性认识,包括经验、教训等。通过历史事件分析,告诉我们应该怎样,不应该怎样,什么是规律、潮流,等等)

2.答题提示语→“根据材料并结合所学知识”“简析”。(注意:要从材料涉及的主旨内容出发去谈,不要泛泛而谈,要注意应用所学知识。“简析”是指简明扼要地分析、阐述,不要长篇大论,要画龙点睛)

第二步:透析材料,抓关键

历史启示

获取材料关键信息 解读信息

结合材料和前两问可以得出中德关系的发展受到国际形势演变和各自国家利益需要的影响,而且中德两国在具体实践中推动了国际局势的稳定发展,真正达到了合则两利、双方共赢的效果 国家关系的发展受到综合国力、社会制度、意识形态、国家利益、国际环境、国家政策等的影响。要大力发展经济,增强综合国力,要奉行独立自主的和平外交政策,要推动多边外交,改善中国的外交环境

第三步:联准教材,细思量

1.20世纪70年代,伴随着中国国际地位的提高,中国外交打开了新局面,恢复了在联合国的合法席位,中美关系改善、中日邦交正常化,与中国建交的国家增多,形成了一次建交高潮。这要求中国加快自身经济发展,增强综合国力,“弱国无外交”。

2.中国奉行反对霸权主义、维护世界和平的独立自主和平外交,为中国社会主义现代化建设创造了良好的条件。应该制定正确的外交政策,坚持“和平共处五项原则”,求同存异,互利合作,推动中国外交事业及现代化建设事业的发展。

3.欧洲资本主义国家伴随着自身的经济发展,存在与中国互利合作的要求,特别是法国、德国等加强了与中国的往来。启示应摒弃冷战思维。

4.世界格局多极化、经济全球化是时代发展的潮流。启示应顺应历史潮流,积极推动全球治理,推动世界格局的多极化、国际关系民主化,积极推动经济全球化的健康发展。

第四步:形成答案,规范语言作答

坚持发展经济,增强国家实力;坚持独立自主,以和平共处五项原则为处理国际关系的基本准则;求同存异,摒弃冷战思维;奉行多边外交,推动全球化。(每点2分,任答三点得6分)

[名师评题]

该题跳出了中外关系史考查传统的中美、中日关系的窠臼,以中德关系为切入点,考查学生对所学知识的归纳、整理能力,给人耳目一新之感,同时又在当前中美关系经受重压,全球治理面临重大考验的关口,借中德关系的强劲发展表达对人类命运共同体的呼唤,与热点呼应而又保持一定的距离。

专题总结提升

专题知识结构

专题知识纵横

专题一 现代中国社会主义民主政治建设的发展历程

1.初步建设:1949年召开的中国人民政治协商会议,初步建立了中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,形成有中国特色的社会主义民主政治制度。

2.构建完成:新中国成立后,人民代表大会制度、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度构成了新中国政治体系的基本框架。特别是第一届全国人民代表大会的召开和1954年《中华人民共和国宪法》的制定,标志着新中国政治制度构建的完成。

3.严重破坏:“文化大革命”期间民主政治制度遭到严重破坏。人民代表大会制度、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度停止活动。国家法律形同虚设,党内政治活动无法正常进行。

4.发展完善:十一届三中全会以来,中国共产党全面拨乱反正、平反冤假错案,加强了民主与法制建设。改革政治体制,建立了比较完备的法律体系,“依法治国”写入宪法,加强基层民主选举制度,社会主义法律体系不断完善,一个以宪法为核心的有中国特色的法律体系框架基本形成。使中国民主政治建设进入法制化的新时期。

[深化理解] 社会主义民主法制建设的必要性、艰巨性

(1)从民主法制建设的曲折历程来看,民主法制不健全是曲折的重要原因。

民主法制遭破坏的后果说明了民主法制建设的必要性,民主法制的破坏也使民主法制建设变得异常艰巨。

(2)民主法制建设的艰巨性还在于我国长期存在的封建专制传统,缺乏民主意识,长期的经济落后造成人民群众民主法制意识淡薄。另外,世界上民主化建设的潮流也使我国的民主法制建设显得更加必要。

专题二 新中国外交的四次调整

1.第一次是20世纪50年代中期,由“一边倒”转变为“睦邻友好”,发展与不同社会制度的发展中国家的关系,表现为和平共处五项原则的提出和“求同存异”的方针。

2.第二次是20世纪70年代,积极缓和与西方大国的关系,建立外交关系,打开外交新局面,表现为与日、美建交。

3.第三次是改革开放以来,发展与其他国家广泛的国际合作与交流,重点是经济合作和周边良好环境的创设。如加入世贸组织、开展以联合国为中心的多边外交、成立上海合作组织等。

4.第四次是进入21世纪以来,随着中国国力的增长和国际格局多极化、民主化趋势的进一步加强,中国由努力获得国际社会的认可,到发展为积极谋求建立合理的国际秩序的重大发展。

[深化理解] 新中国外交的特点

(1)维护中国核心利益的根本目的不变,就是始终维护国家主权和领土完整,保障国家的发展。但侧重点随着国内外形势的变化有所改变,特别是改革开放以来,在维护国家主权的前提下,“经济外交”的比重明显增加。保障国家的发展,为经济建设服务,成为新时期中国外交的重要内容。

(2)独立自主的根本原则没有变,但独立自主的表现形式随着国际形势的变化在变。具体表现为从“一边倒”联苏抗美,到“一条线”联美抗苏,再发展到新时期的不结盟。

(3)和平共处的基本准则没有变,加强同第三世界国家的团结与合作的政策没有变。

专题三 新中国成立后,中美、中苏(俄)关系的发展

1.中美关系

(1)第一阶段(新中国成立到20世纪60年代末):对抗。

①根本原因:中美在意识形态和国家利益上的矛盾和冲突。

②第二次世界大战后,美国推行“扶蒋反共”政策;新中国成立后,美国又推行孤立中国的政策。

(2)第二阶段(20世纪70年代到80年代):走向缓和,最终正常化。

①从美国方面看:美国孤立中国政策失败;在美苏争霸中美国处于守势;美国深陷越南战争的泥潭。

②从中国方面看:中国国际地位提高;面临来自苏联的威胁;和平解决台湾问题的需要。

(3)第三阶段(20世纪90年代以来):时而紧张,时而缓和。

①中美之间存在利益冲突,矛盾在所难免。

②中美之间也存在着共同的政治经济利益,双方可作出妥协,中美都是联合国安理会常任理事国,对世界和平与发展都负有重大责任。

2.中苏(俄)关系

(1)第一阶段:从新中国成立初到20世纪50年代末。新中国成立后,苏联第一个和中国建立了外交关系。1950年,双方签订《中苏友好同盟互助条约》。苏联给予中国大量的经济、技术上的援助,有力地支持了中国经济的恢复和发展。中国则采取了“一边倒”的外交政策,在国际事务中,坚决地站在了以苏联为首的社会主义阵营一边。而中国在社会主义建设中模仿苏联模式,形成了高度集中的计划经济体制,对于国民经济的恢复发展和新政权的巩固起了巨大的作用。

(2)第二阶段:从20世纪50年代末60年代初至80年代中期。中苏关系处在对抗和僵持阶段。赫鲁晓夫上台以后,为了能和美国争霸,提出要在中国建立长波电台和联合舰队的建议,遭到中国的严词拒绝,中苏关系开始恶化。1960年,苏联撕毁全部经济技术合作的协议。中苏边境甚至发生武装冲突,严重威胁中国的边境安全。

(3)第三阶段:从20世纪80年代末到现在。中苏(俄)关系开始恢复正常化。1985年,戈尔巴乔夫上台后,由于苏联在美苏争霸中处于劣势,苏联的对外政策从扩张转向收缩。苏联解体后,俄罗斯与中国实现了关系正常化。当前,中俄致力于建立互利共赢的战略伙伴关系。

主观大题培优

[典例] [2020·全国卷Ⅰ]阅读材料,完成下列要求。

材料一 20世纪50年代,中国与民主德国的关系良好,贸易和文化交往十分频繁。与此同时,中国与联邦德国之间处于对立状态。1955年,联邦德国与苏联建交后,中国逐步推动与联邦德国的民间往来。60年代,随着中苏关系日益紧张,中国与民主德国关系降到了冰点。70年代初,联邦德国调整“新东方政策”,决定改善与中国的关系。1972年10月,两国外长在北京签署建立外交关系的公报,决定互派大使。此后,两国的交流活动迅速升温。

——摘编自刘德斌主编《国际关系史》等

材料二 1993年,德国实施“新亚洲政策”,十分重视发展与中国的关系。德国企业认为在中国“差不多所有行业都有前景”,纷纷进军中国市场。1998年,德国总理施罗德将实现外交政策“正常化”作为重要目标,对外不依附于任何国家,谋求世界政治大国地位,并与中国共同“推动世界经济出现多元认同”。中国认为加强中德在多极化世界中的合作,有利于提高各自国际地位,扩大各自在国际上的活动余地,并促进世界和平、安全和稳定。2004年,中德在中欧全面战略伙伴关系框架内建立“具有全球责任的中德战略伙伴”关系,中德关系发展到了新的高度。

——摘编自吴友法《德国现当代史》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概述20世纪50~70年代中国与民主德国、联邦德国关系的变化及其原因。(10分)

(2)根据材料二并结合所学知识,简述中德建立战略伙伴关系的历史条件。(9分)

(3)根据材料并结合所学知识,简析20世纪70年代以来中德关系发展的历史启示。(6分)

[尝试解题]

(1)根据材料一并结合所学知识,概述20世纪50~70年代中国与民主德国、联邦德国关系的变化及其原因。(10分)

第一步:审准题目,避失误

1.答题限定语→要求回答“变化”及“原因”。(“变化”是指某个事物被另外的事物取代,需要指明事物变化的轨迹,即“由……到……”“从……到……”的变化。“原因”是指造成事物某种结果的条件,需要从历史原因、内因、外因等多角度分析,分析时要关注政治、经济、思想文化等方面的因素)

2.答题提示语→“根据材料并结合所学知识”“概述”。(注意:答案既来源于材料,也来源于所学知识,要综合回答;“概述”是指大略地叙述,对事物进行概括表达,要求简明扼要地归纳,语言简练、条理清晰,不能照抄照搬材料信息)

第二步:透析材料,抓关键

1.变化

国家 获取材料关键信息 解读信息

民主 德国 “20世纪50年代,中国与民主德国的关系良好,贸易和文化交往十分频繁。”“60年代,随着中苏关系日益紧张,中国与民主德国关系降到了冰点。” 中国与民主德国的关系由良好、交往频繁到中国与民主德国的关系降到了冰点,日益冷淡

联邦 德国 “20世纪50年代……与此同时,中国与联邦德国之间处于对立状态。”“1972年10月,两国外长在北京签署建立外交关系的公报……交流活动迅速升温。” 中国与联邦德国的关系由对立状态到双方关系逐步改善、建立外交关系、交流日益密切

2.变化的原因

国家 获取材料关键信息 解读信息

民主 德国 “20世纪50年代”“60年代,随着中苏关系日益紧张” 20世纪50年代,处于冷战格局下,中国与民主德国同属于社会主义阵营,这时中国与民主德国关系良好。60年代,中苏关系恶化后,民主德国跟随苏联,中国与民主德国的关系降到冰点

联邦 德国 “20世纪50年代”“1955年,联邦德国与苏联建交”“中国逐步推动与联邦德国的民间往来”“70年代初,联邦德国调整‘新东方政策’,决定改善与中国的关系” 20世纪50年代,处于冷战初期,联邦德国外交上依附于美国,中国与联邦德国的关系处于对立状态;联邦德国与苏联建交及其调整对中国的政策,中国政府的推动,促进了中国与联邦德国关系的改善

''第三步:联准教材,细思量

1.1949年新中国成立后,在外交上采取“一边倒”的外交方针,坚定地站在以苏联为首的社会主义阵营一边。

2.20世纪50年代,中国外交逐步由意识形态外交向国家利益外交转变,提出了“和平共处五项原则”。

3.20世纪70年代,中国恢复了在联合国的合法席位,中美关系逐步正常化。

4.中国综合国力不断提升,对外奉行独立自主的和平外交政策。

5.20世纪50年代,处于冷战的初期,社会主义阵营与资本主义阵营对峙。

6.20世纪50年代至70年代,世界格局呈现多极化发展趋势。

第四步:形成答案,规范语言作答

变化:中国与民主德国从交往密切到降温、冷淡,与联邦德国从对立到实现关系正常化。(4分)

原因:20世纪50年代,在冷战格局下,中国和民主德国同属社会主义阵营,联邦德国外交依附美国;中苏关系恶化,民主德国紧跟苏联;中国与美国关系逐步走向正常化,联邦德国调整对中国的政策。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,简述中德建立战略伙伴关系的历史条件。(9分)

第一步:审准题目,避失误

1.答题限定语→要求回答“历史条件”。(“历史条件”是指促成历史事件发生的条件,是影响、制约事件发生、存在、发展、变化的诸因素,可以从国内、国际及政治、经济、文化等因素进行分析)

2.答题提示语→“根据材料并结合所学知识”“简述”。(注意:答案不仅限于材料,也要回忆教材中所学知识来综合回答;“简述”要求语言简练,条理清晰,不能照抄材料的叙述)

第二步:透析材料,抓关键

历史条件

获取材料关键信息 解读信息

“德国实施‘新亚洲政策’,十分重视发展与中国的关系”“中国‘差不多所有行业都有前景’”“德国谋求世界政治大国地位”“加强中德在多极化世界中的合作,有利于提高各自国际地位” 德国重视发展与中国的关系;中国改革开放,综合国力增强,市场巨大;德国寻求提高政治地位;两国都积极推动世界多极化

第三步:联准教材,细思量

1.20世纪90年代,德国实现了统一,外交上不再唯美国马首是瞻。德国资本主义经济发展,需要开拓市场和资本输出场所。

2.20世纪90年代至21世纪初,世界格局多极化趋势进一步加强。

3.中国在20世纪90年代及21世纪初,改革开放进一步推进,社会主义市场经济体制逐步建立,对外奉行不结盟政策,在“和平共处五项原则”基础上发展与世界各国的关系。中国积极推动世界多极化和国际关系民主化。

4.德国随着自身实力增强积极谋求政治大国地位,是推动世界格局多极化的重要力量。

第四步:形成答案,规范语言作答

形成答案:中国改革开放,经济发展迅速,市场潜力巨大,国际影响力显著提高,积极参与国际事务;(3分)德国统一,经济发达,对中国市场有巨大需求,寻求政治大国地位;(3分)两国都积极推动世界多极化。(3分)

(3)根据材料并结合所学知识,简析20世纪70年代以来中德关系发展的历史启示。(6分)

第一步:审准题目,避失误

1.答题限定语→要求回答“历史启示”。(“历史启示”是指从历史中得出的规律性认识,包括经验、教训等。通过历史事件分析,告诉我们应该怎样,不应该怎样,什么是规律、潮流,等等)

2.答题提示语→“根据材料并结合所学知识”“简析”。(注意:要从材料涉及的主旨内容出发去谈,不要泛泛而谈,要注意应用所学知识。“简析”是指简明扼要地分析、阐述,不要长篇大论,要画龙点睛)

第二步:透析材料,抓关键

历史启示

获取材料关键信息 解读信息

结合材料和前两问可以得出中德关系的发展受到国际形势演变和各自国家利益需要的影响,而且中德两国在具体实践中推动了国际局势的稳定发展,真正达到了合则两利、双方共赢的效果 国家关系的发展受到综合国力、社会制度、意识形态、国家利益、国际环境、国家政策等的影响。要大力发展经济,增强综合国力,要奉行独立自主的和平外交政策,要推动多边外交,改善中国的外交环境

第三步:联准教材,细思量

1.20世纪70年代,伴随着中国国际地位的提高,中国外交打开了新局面,恢复了在联合国的合法席位,中美关系改善、中日邦交正常化,与中国建交的国家增多,形成了一次建交高潮。这要求中国加快自身经济发展,增强综合国力,“弱国无外交”。

2.中国奉行反对霸权主义、维护世界和平的独立自主和平外交,为中国社会主义现代化建设创造了良好的条件。应该制定正确的外交政策,坚持“和平共处五项原则”,求同存异,互利合作,推动中国外交事业及现代化建设事业的发展。

3.欧洲资本主义国家伴随着自身的经济发展,存在与中国互利合作的要求,特别是法国、德国等加强了与中国的往来。启示应摒弃冷战思维。

4.世界格局多极化、经济全球化是时代发展的潮流。启示应顺应历史潮流,积极推动全球治理,推动世界格局的多极化、国际关系民主化,积极推动经济全球化的健康发展。

第四步:形成答案,规范语言作答

坚持发展经济,增强国家实力;坚持独立自主,以和平共处五项原则为处理国际关系的基本准则;求同存异,摒弃冷战思维;奉行多边外交,推动全球化。(每点2分,任答三点得6分)

[名师评题]

该题跳出了中外关系史考查传统的中美、中日关系的窠臼,以中德关系为切入点,考查学生对所学知识的归纳、整理能力,给人耳目一新之感,同时又在当前中美关系经受重压,全球治理面临重大考验的关口,借中德关系的强劲发展表达对人类命运共同体的呼唤,与热点呼应而又保持一定的距离。

同课章节目录