专题总结提升6古代中国经济的基本结构与特点 课件(共19张PPT)-2023-2024高考历史统编版一轮复习

文档属性

| 名称 | 专题总结提升6古代中国经济的基本结构与特点 课件(共19张PPT)-2023-2024高考历史统编版一轮复习 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 318.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-04-07 22:42:05 | ||

图片预览

文档简介

(共19张PPT)

专题总结提升

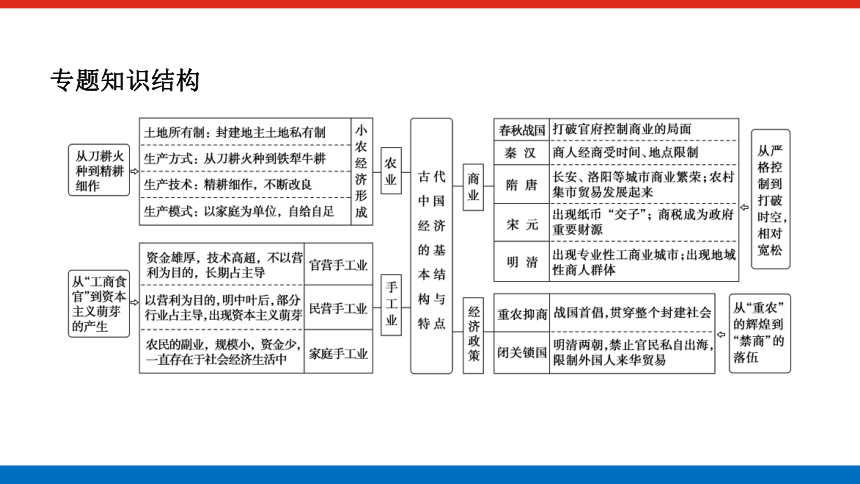

专题知识结构

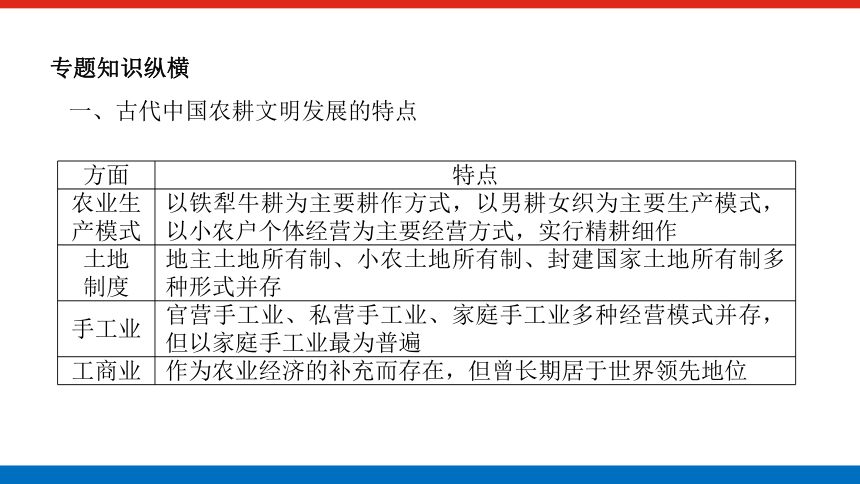

专题知识纵横

一、古代中国农耕文明发展的特点

方面 特点

农业生 产模式 以铁犁牛耕为主要耕作方式,以男耕女织为主要生产模式,以小农户个体经营为主要经营方式,实行精耕细作

土地 制度 地主土地所有制、小农土地所有制、封建国家土地所有制多种形式并存

手工业 官营手工业、私营手工业、家庭手工业多种经营模式并存,但以家庭手工业最为普遍

工商业 作为农业经济的补充而存在,但曾长期居于世界领先地位

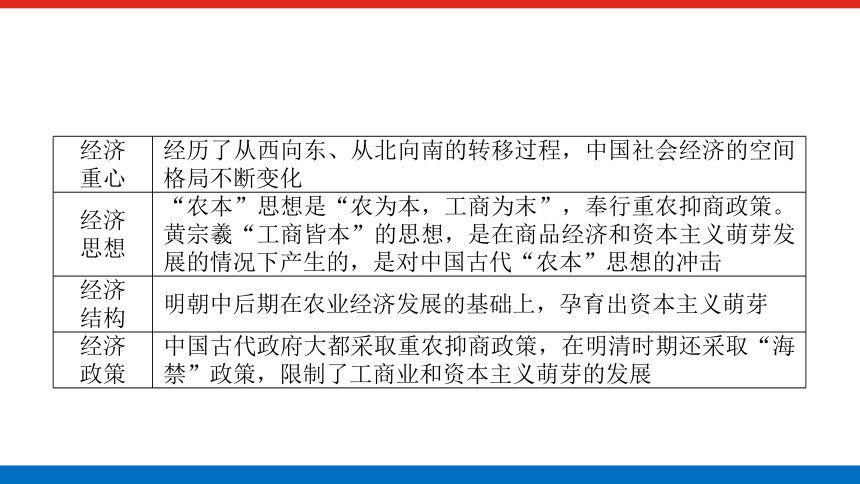

经济 重心 经历了从西向东、从北向南的转移过程,中国社会经济的空间格局不断变化

经济 思想 “农本”思想是“农为本,工商为末”,奉行重农抑商政策。黄宗羲“工商皆本”的思想,是在商品经济和资本主义萌芽发展的情况下产生的,是对中国古代“农本”思想的冲击

经济 结构 明朝中后期在农业经济发展的基础上,孕育出资本主义萌芽

经济 政策 中国古代政府大都采取重农抑商政策,在明清时期还采取“海禁”政策,限制了工商业和资本主义萌芽的发展

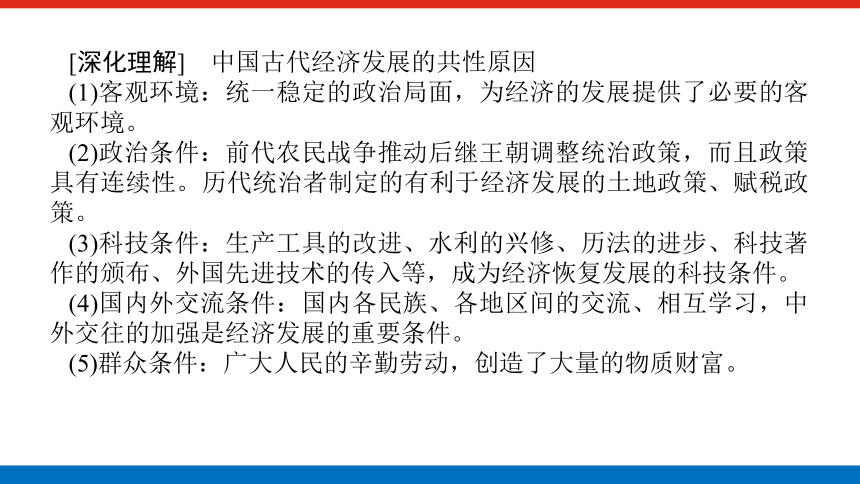

[深化理解] 中国古代经济发展的共性原因

(1)客观环境:统一稳定的政治局面,为经济的发展提供了必要的客观环境。

(2)政治条件:前代农民战争推动后继王朝调整统治政策,而且政策具有连续性。历代统治者制定的有利于经济发展的土地政策、赋税政策。

(3)科技条件:生产工具的改进、水利的兴修、历法的进步、科技著作的颁布、外国先进技术的传入等,成为经济恢复发展的科技条件。

(4)国内外交流条件:国内各民族、各地区间的交流、相互学习,中外交往的加强是经济发展的重要条件。

(5)群众条件:广大人民的辛勤劳动,创造了大量的物质财富。

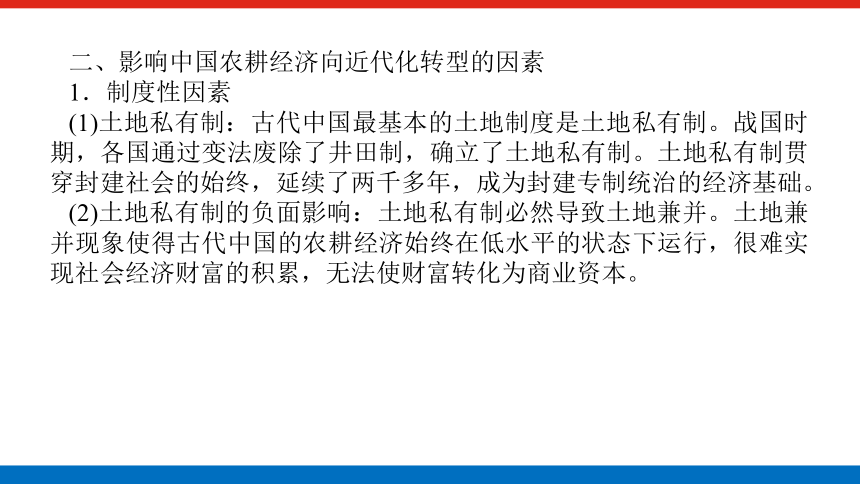

二、影响中国农耕经济向近代化转型的因素

1.制度性因素

(1)土地私有制:古代中国最基本的土地制度是土地私有制。战国时期,各国通过变法废除了井田制,确立了土地私有制。土地私有制贯穿封建社会的始终,延续了两千多年,成为封建专制统治的经济基础。

(2)土地私有制的负面影响:土地私有制必然导致土地兼并。土地兼并现象使得古代中国的农耕经济始终在低水平的状态下运行,很难实现社会经济财富的积累,无法使财富转化为商业资本。

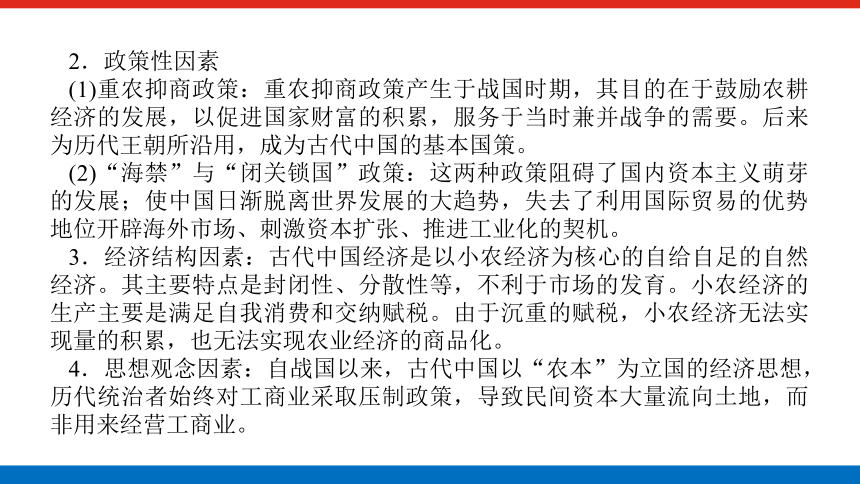

2.政策性因素

(1)重农抑商政策:重农抑商政策产生于战国时期,其目的在于鼓励农耕经济的发展,以促进国家财富的积累,服务于当时兼并战争的需要。后来为历代王朝所沿用,成为古代中国的基本国策。

(2)“海禁”与“闭关锁国”政策:这两种政策阻碍了国内资本主义萌芽的发展;使中国日渐脱离世界发展的大趋势,失去了利用国际贸易的优势地位开辟海外市场、刺激资本扩张、推进工业化的契机。

3.经济结构因素:古代中国经济是以小农经济为核心的自给自足的自然经济。其主要特点是封闭性、分散性等,不利于市场的发育。小农经济的生产主要是满足自我消费和交纳赋税。由于沉重的赋税,小农经济无法实现量的积累,也无法实现农业经济的商品化。

4.思想观念因素:自战国以来,古代中国以“农本”为立国的经济思想,历代统治者始终对工商业采取压制政策,导致民间资本大量流向土地,而非用来经营工商业。

[深化理解] 明清时期中国和欧洲资本主义萌芽的不同发展状况

明清时期,中国资本主义萌芽发展缓慢。同一时期,欧洲资本主义萌芽却茁壮成长,并最终整体进入工场手工业阶段。原因如下:

(1)中国

①经济上:自然经济的超常稳定性。

②政治上:受“重农抑商”“闭关锁国”等政策的严重阻碍。

③思想上:传统文化中的重义轻利、重儒轻贾、“重农抑商”等陈旧落后的经济观念,使地主、商人、高利贷者在其构成的三位一体的剥削体系中,往往是互相转化,很少投资于手工业。

(2)欧洲

①经济上:商品经济高度发达,具有极大的开放性和进取性。

②政治上:新兴资产阶级产生,采取一系列措施发展资本主义经济。

③外交上:殖民扩张,加速资本原始积累。

④思想上:文艺复兴、宗教改革、启蒙运动解放了人们的思想,推动了欧洲资本主义的发展。

⑤科技发展,近代科学产生。

三、宋元明清时期的“商业革命”和16世纪西方的“商业革命”的比较

宋元明清 西方

表现 宋元:商业的时间、空间均不再受限制;“草市”具有比较完备的饮食服务设施;纸币的出现与大量使用;以商业为中心的大城市出现;海外贸易发达 明清:资本主义萌芽与地域性商人群体出现;工商业市镇大量出现 贸易规模不断扩大,商品种类日益增多,贸易范围不断扩展;商业经营模式发生变化,股份公司、证券交易所出现;贸易中心由原来的地中海区域转移到大西洋沿岸

特 点 发展 水平 没有突破农耕经济的范畴,没有进一步推动新的经济因素和阶级力量的产生 促进封建生产关系的瓦解,促进资本主义和资产阶级力量的成长

市场 范围 由于专制制度的阻碍,工商业的发展仍受重农抑商政策的制约,对外贸易仍以官方贸易为主,官营手工业仍然占据主导地位,国内市场比较狭小 已形成区域性贸易市场,使世界市场的雏形出现。推动了经济结构和经营方式的转变,出现股份制公司、银行等经济现象

影响 没有推动封建生产方式(生产关系)向资本主义生产方式迈进 使西欧封建制度瓦解;推动了资本主义的发展

主观大题培优

[热点聚焦] “三农”问题始终是高考关注的热点问题。2021年12月25日至26日,中央农村工作会议在北京召开,会议指出,做好2022年“三农”工作,要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。会议强调了要“牢牢守住保障国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线,扎实有序推进乡村发展、乡村建设、乡村治理工作”。

[典例] [2021·湖南学业水平选择性考试]阅读材料,完成下列要求。

材料 从秦汉至晚清二千多年间,中国政治、经济、文化、社会等领域各有大致不变的方面,但就总的趋势而言,这些方面又并非没有变化。例如,男耕女织的小农经济维持不变,但土地私有日益发展,农业生产水平不断提高。这些变化是平和的、渐进的和累积的,从变化迅速的现时代或短时段的眼光看,社会不免呈“停滞”或“缓进”之象,但它的内部实在又酝酿并产生了相当的变化。

——改编自何怀宏《选举社会及其终结》

结合所学知识,就中国古代历史某一方面的“变与不变”加以阐述。(要求:自拟标题,史论结合,论证充分,逻辑严密,阐述时不能抄写材料所举事例。)

[解题示范]

第一步:定论题(标题)

1.本题是开放性试题,要求就中国古代某一方面的“变与不变”加以阐述。

2.明确材料中“变与不变”的内涵。首先,认识“不变”。从秦汉至晚清二千多年间,政治上,中国专制主义中央集权制度没有突破;经济上,自给自足的小农经济长期占据主导地位;思想上,儒家思想为核心的封建思想长期占据主导地位。其次,认识“变”。例如,经济上,明清时期产生了资本主义萌芽;政治上、思想上,一些思想家批判君主专制。总而言之,中国古代历史是在不变中孕育着变化。

3.该题要求自拟标题,所以我们可以根据材料的观点就“不变中孕育着变化”为标题,或者“中国古代政治的变与不变”“中国古代农业的变与不变”“中国古代思想的变与不变”,等等。

第二步:选论据

(以“中国古代农业的变与不变”为例,来选择论据)

1.长期以来,农耕作为最基本的经济形式,支撑着中国古代的社会生产和生活。(不变)

2.春秋战国时期,人们开始使用铁农具和牛耕并将其逐渐推广,西汉赵过推广耦犁,东汉时期出现一牛挽犁,隋唐时期,江东出现曲辕犁。(变)

3.汉朝以后,铁犁牛耕成为我国传统农业的主要耕作方式,隋唐时期的曲辕犁标志着中国古代耕作农具的成熟,历经宋、元、明、清各代,耕犁的结构没有明显的变化。(不变)

4.耕作技术不断进步,春秋战国时期,垄作法已经使用。西汉赵过总结劳动人民的生产经验,推行代田法。(变)

5.农业灌溉技术不断进步,著名的水利工程有都江堰等,农业灌溉工具不断改进,曹魏时的翻车、唐朝的筒车、宋朝的高转筒车、明清时期的风力水车等。水利工程和农业灌溉工具的应用,推动了农业生产的不断发展。(变)

6.自给自足的自然经济,是中国传统农业社会生产的基本模式。男耕女织的小农经济在中国古代社会占据统治地位。(不变)

7.随着生产力的发展,中国古代农产品的商品化不断发展,这深刻地影响着中国古代农业经济的发展。(变)

第三步:规范答

示例:中国古代农业的“变与不变”。(2分)

阐述:春秋战国以后,随着铁犁牛耕的普及,生产力提高,中国古代形成了小农经济的农业生产模式。汉代牛耕方式出现变化,一牛挽犁取代了二牛抬杠的耕作方式。赵过发明代田法促进了农业的进步和发展;唐代出现曲辕犁,使犁架变小变轻,而且便于调头和转弯,操作灵活,节省人力和牲畜;高转筒车的出现提高了灌溉效率。这些都是中国古代农业中的进步与变化。但生产工具和生产方式的变化没有突破小农经济的局限,中国古代的农业始终是小农经济的状态。(8分)

总之,中国古代农业在“不变中孕育着变化”。虽然变化是“缓进”的,但是中国古代农业的发展变化不断推动着中国历史向前发展。(2分)

[名师评题]

该题以秦汉至晚清二千年间中国社会的“变与不变”为切入点,考查了学生运用唯物史观分析、解决历史问题的能力。选择一个什么样的论题(标题)要从自身的知识储备出发,要求观点明确、论据充分、逻辑严密。最后一定要有总结性的语言,“画龙点睛”。

专题总结提升

专题知识结构

专题知识纵横

一、古代中国农耕文明发展的特点

方面 特点

农业生 产模式 以铁犁牛耕为主要耕作方式,以男耕女织为主要生产模式,以小农户个体经营为主要经营方式,实行精耕细作

土地 制度 地主土地所有制、小农土地所有制、封建国家土地所有制多种形式并存

手工业 官营手工业、私营手工业、家庭手工业多种经营模式并存,但以家庭手工业最为普遍

工商业 作为农业经济的补充而存在,但曾长期居于世界领先地位

经济 重心 经历了从西向东、从北向南的转移过程,中国社会经济的空间格局不断变化

经济 思想 “农本”思想是“农为本,工商为末”,奉行重农抑商政策。黄宗羲“工商皆本”的思想,是在商品经济和资本主义萌芽发展的情况下产生的,是对中国古代“农本”思想的冲击

经济 结构 明朝中后期在农业经济发展的基础上,孕育出资本主义萌芽

经济 政策 中国古代政府大都采取重农抑商政策,在明清时期还采取“海禁”政策,限制了工商业和资本主义萌芽的发展

[深化理解] 中国古代经济发展的共性原因

(1)客观环境:统一稳定的政治局面,为经济的发展提供了必要的客观环境。

(2)政治条件:前代农民战争推动后继王朝调整统治政策,而且政策具有连续性。历代统治者制定的有利于经济发展的土地政策、赋税政策。

(3)科技条件:生产工具的改进、水利的兴修、历法的进步、科技著作的颁布、外国先进技术的传入等,成为经济恢复发展的科技条件。

(4)国内外交流条件:国内各民族、各地区间的交流、相互学习,中外交往的加强是经济发展的重要条件。

(5)群众条件:广大人民的辛勤劳动,创造了大量的物质财富。

二、影响中国农耕经济向近代化转型的因素

1.制度性因素

(1)土地私有制:古代中国最基本的土地制度是土地私有制。战国时期,各国通过变法废除了井田制,确立了土地私有制。土地私有制贯穿封建社会的始终,延续了两千多年,成为封建专制统治的经济基础。

(2)土地私有制的负面影响:土地私有制必然导致土地兼并。土地兼并现象使得古代中国的农耕经济始终在低水平的状态下运行,很难实现社会经济财富的积累,无法使财富转化为商业资本。

2.政策性因素

(1)重农抑商政策:重农抑商政策产生于战国时期,其目的在于鼓励农耕经济的发展,以促进国家财富的积累,服务于当时兼并战争的需要。后来为历代王朝所沿用,成为古代中国的基本国策。

(2)“海禁”与“闭关锁国”政策:这两种政策阻碍了国内资本主义萌芽的发展;使中国日渐脱离世界发展的大趋势,失去了利用国际贸易的优势地位开辟海外市场、刺激资本扩张、推进工业化的契机。

3.经济结构因素:古代中国经济是以小农经济为核心的自给自足的自然经济。其主要特点是封闭性、分散性等,不利于市场的发育。小农经济的生产主要是满足自我消费和交纳赋税。由于沉重的赋税,小农经济无法实现量的积累,也无法实现农业经济的商品化。

4.思想观念因素:自战国以来,古代中国以“农本”为立国的经济思想,历代统治者始终对工商业采取压制政策,导致民间资本大量流向土地,而非用来经营工商业。

[深化理解] 明清时期中国和欧洲资本主义萌芽的不同发展状况

明清时期,中国资本主义萌芽发展缓慢。同一时期,欧洲资本主义萌芽却茁壮成长,并最终整体进入工场手工业阶段。原因如下:

(1)中国

①经济上:自然经济的超常稳定性。

②政治上:受“重农抑商”“闭关锁国”等政策的严重阻碍。

③思想上:传统文化中的重义轻利、重儒轻贾、“重农抑商”等陈旧落后的经济观念,使地主、商人、高利贷者在其构成的三位一体的剥削体系中,往往是互相转化,很少投资于手工业。

(2)欧洲

①经济上:商品经济高度发达,具有极大的开放性和进取性。

②政治上:新兴资产阶级产生,采取一系列措施发展资本主义经济。

③外交上:殖民扩张,加速资本原始积累。

④思想上:文艺复兴、宗教改革、启蒙运动解放了人们的思想,推动了欧洲资本主义的发展。

⑤科技发展,近代科学产生。

三、宋元明清时期的“商业革命”和16世纪西方的“商业革命”的比较

宋元明清 西方

表现 宋元:商业的时间、空间均不再受限制;“草市”具有比较完备的饮食服务设施;纸币的出现与大量使用;以商业为中心的大城市出现;海外贸易发达 明清:资本主义萌芽与地域性商人群体出现;工商业市镇大量出现 贸易规模不断扩大,商品种类日益增多,贸易范围不断扩展;商业经营模式发生变化,股份公司、证券交易所出现;贸易中心由原来的地中海区域转移到大西洋沿岸

特 点 发展 水平 没有突破农耕经济的范畴,没有进一步推动新的经济因素和阶级力量的产生 促进封建生产关系的瓦解,促进资本主义和资产阶级力量的成长

市场 范围 由于专制制度的阻碍,工商业的发展仍受重农抑商政策的制约,对外贸易仍以官方贸易为主,官营手工业仍然占据主导地位,国内市场比较狭小 已形成区域性贸易市场,使世界市场的雏形出现。推动了经济结构和经营方式的转变,出现股份制公司、银行等经济现象

影响 没有推动封建生产方式(生产关系)向资本主义生产方式迈进 使西欧封建制度瓦解;推动了资本主义的发展

主观大题培优

[热点聚焦] “三农”问题始终是高考关注的热点问题。2021年12月25日至26日,中央农村工作会议在北京召开,会议指出,做好2022年“三农”工作,要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。会议强调了要“牢牢守住保障国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线,扎实有序推进乡村发展、乡村建设、乡村治理工作”。

[典例] [2021·湖南学业水平选择性考试]阅读材料,完成下列要求。

材料 从秦汉至晚清二千多年间,中国政治、经济、文化、社会等领域各有大致不变的方面,但就总的趋势而言,这些方面又并非没有变化。例如,男耕女织的小农经济维持不变,但土地私有日益发展,农业生产水平不断提高。这些变化是平和的、渐进的和累积的,从变化迅速的现时代或短时段的眼光看,社会不免呈“停滞”或“缓进”之象,但它的内部实在又酝酿并产生了相当的变化。

——改编自何怀宏《选举社会及其终结》

结合所学知识,就中国古代历史某一方面的“变与不变”加以阐述。(要求:自拟标题,史论结合,论证充分,逻辑严密,阐述时不能抄写材料所举事例。)

[解题示范]

第一步:定论题(标题)

1.本题是开放性试题,要求就中国古代某一方面的“变与不变”加以阐述。

2.明确材料中“变与不变”的内涵。首先,认识“不变”。从秦汉至晚清二千多年间,政治上,中国专制主义中央集权制度没有突破;经济上,自给自足的小农经济长期占据主导地位;思想上,儒家思想为核心的封建思想长期占据主导地位。其次,认识“变”。例如,经济上,明清时期产生了资本主义萌芽;政治上、思想上,一些思想家批判君主专制。总而言之,中国古代历史是在不变中孕育着变化。

3.该题要求自拟标题,所以我们可以根据材料的观点就“不变中孕育着变化”为标题,或者“中国古代政治的变与不变”“中国古代农业的变与不变”“中国古代思想的变与不变”,等等。

第二步:选论据

(以“中国古代农业的变与不变”为例,来选择论据)

1.长期以来,农耕作为最基本的经济形式,支撑着中国古代的社会生产和生活。(不变)

2.春秋战国时期,人们开始使用铁农具和牛耕并将其逐渐推广,西汉赵过推广耦犁,东汉时期出现一牛挽犁,隋唐时期,江东出现曲辕犁。(变)

3.汉朝以后,铁犁牛耕成为我国传统农业的主要耕作方式,隋唐时期的曲辕犁标志着中国古代耕作农具的成熟,历经宋、元、明、清各代,耕犁的结构没有明显的变化。(不变)

4.耕作技术不断进步,春秋战国时期,垄作法已经使用。西汉赵过总结劳动人民的生产经验,推行代田法。(变)

5.农业灌溉技术不断进步,著名的水利工程有都江堰等,农业灌溉工具不断改进,曹魏时的翻车、唐朝的筒车、宋朝的高转筒车、明清时期的风力水车等。水利工程和农业灌溉工具的应用,推动了农业生产的不断发展。(变)

6.自给自足的自然经济,是中国传统农业社会生产的基本模式。男耕女织的小农经济在中国古代社会占据统治地位。(不变)

7.随着生产力的发展,中国古代农产品的商品化不断发展,这深刻地影响着中国古代农业经济的发展。(变)

第三步:规范答

示例:中国古代农业的“变与不变”。(2分)

阐述:春秋战国以后,随着铁犁牛耕的普及,生产力提高,中国古代形成了小农经济的农业生产模式。汉代牛耕方式出现变化,一牛挽犁取代了二牛抬杠的耕作方式。赵过发明代田法促进了农业的进步和发展;唐代出现曲辕犁,使犁架变小变轻,而且便于调头和转弯,操作灵活,节省人力和牲畜;高转筒车的出现提高了灌溉效率。这些都是中国古代农业中的进步与变化。但生产工具和生产方式的变化没有突破小农经济的局限,中国古代的农业始终是小农经济的状态。(8分)

总之,中国古代农业在“不变中孕育着变化”。虽然变化是“缓进”的,但是中国古代农业的发展变化不断推动着中国历史向前发展。(2分)

[名师评题]

该题以秦汉至晚清二千年间中国社会的“变与不变”为切入点,考查了学生运用唯物史观分析、解决历史问题的能力。选择一个什么样的论题(标题)要从自身的知识储备出发,要求观点明确、论据充分、逻辑严密。最后一定要有总结性的语言,“画龙点睛”。

同课章节目录