专题总结提升8中国社会主义建设道路的探索 课件(共33张PPT)-2023-2024高考历史统编版一轮复习

文档属性

| 名称 | 专题总结提升8中国社会主义建设道路的探索 课件(共33张PPT)-2023-2024高考历史统编版一轮复习 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 212.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-04-07 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

专题总结提升

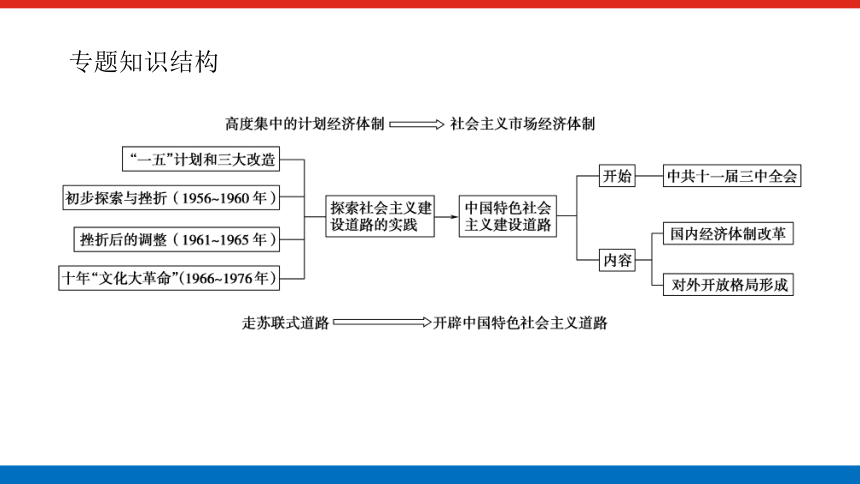

专题知识结构

专题知识纵横

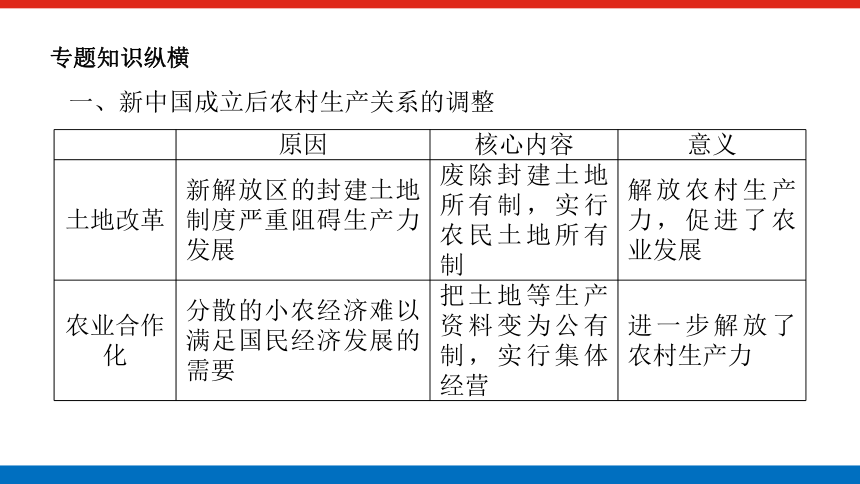

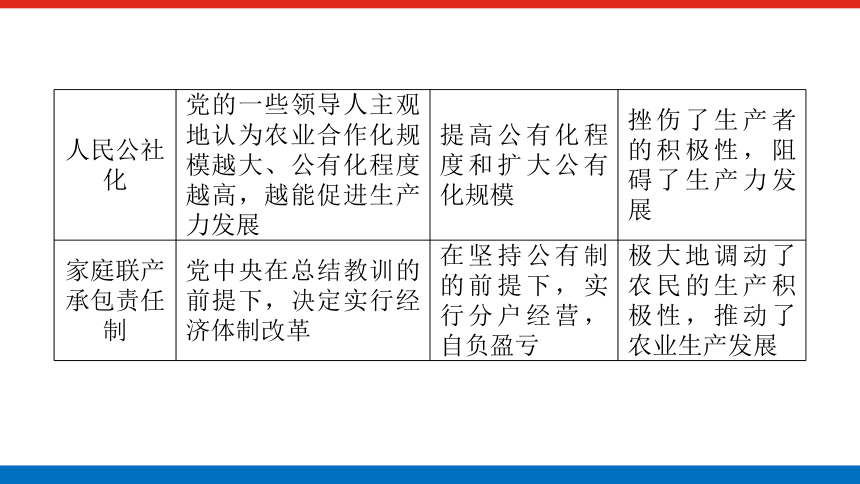

一、新中国成立后农村生产关系的调整

原因 核心内容 意义

土地改革 新解放区的封建土地制度严重阻碍生产力发展 废除封建土地所有制,实行农民土地所有制 解放农村生产力,促进了农业发展

农业合作化 分散的小农经济难以满足国民经济发展的需要 把土地等生产资料变为公有制,实行集体经营 进一步解放了农村生产力

人民公社化 党的一些领导人主观地认为农业合作化规模越大、公有化程度越高,越能促进生产力发展 提高公有化程度和扩大公有化规模 挫伤了生产者的积极性,阻碍了生产力发展

家庭联产承包责任制 党中央在总结教训的前提下,决定实行经济体制改革 在坚持公有制的前提下,实行分户经营,自负盈亏 极大地调动了农民的生产积极性,推动了农业生产发展

二、新中国经济体制的调整

1.新中国成立初期到1956年后,从建立以社会主义公有制为主体、多种经济成分并存的经济体制,向高度集中统一管理的计划经济体制的转变。

(1)原因

①照搬苏联模式。

②中共缺乏经济建设经验,照搬政治斗争方式。

③主观上追求“一大二公”,急于完成工业化。

(2)核心内容:实行和强化计划经济,废除生产资料私有制,建立社会主义公有制,片面追求经济建设的高速度。

(3)结果:这种体制在新中国成立初期,对于恢复国民经济、加快工业化建设曾起过积极的作用,取得了一定的成效。但它超越了历史发展阶段,存在诸多弊端。

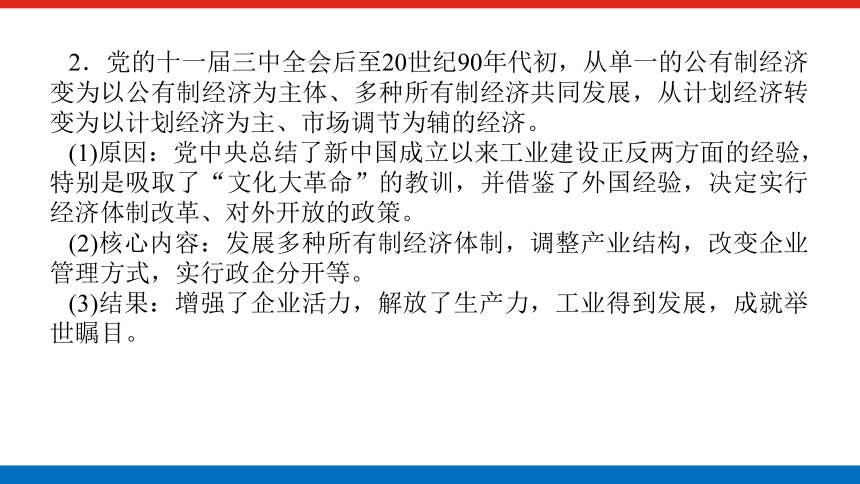

2.党的十一届三中全会后至20世纪90年代初,从单一的公有制经济变为以公有制经济为主体、多种所有制经济共同发展,从计划经济转变为以计划经济为主、市场调节为辅的经济。

(1)原因:党中央总结了新中国成立以来工业建设正反两方面的经验,特别是吸取了“文化大革命”的教训,并借鉴了外国经验,决定实行经济体制改革、对外开放的政策。

(2)核心内容:发展多种所有制经济体制,调整产业结构,改变企业管理方式,实行政企分开等。

(3)结果:增强了企业活力,解放了生产力,工业得到发展,成就举世瞩目。

3.20世纪90年代以来,向社会主义市场经济体制转变,由粗放式经营向集约式经营转变。

(1)原因:党中央在认识国情和总结社会主义建设经验、教训的基础上,决定加快经济体制改革的进程。

(2)核心内容:把企业推向市场。

(3)结果:这次调整有利于进一步解放和发展生产力。

三、20世纪50~70年代我国探索社会主义建设道路过程中的成功与失误

1.正确的探索

(1)1956年毛泽东作《论十大关系》的报告,标志着中国共产党开始独立探索社会主义建设道路。

(2)1956年中国共产党八大召开,大会正确分析了中国社会的主要矛盾——先进的社会制度与落后的生产力之间的矛盾,并作出正确决议——集中力量进行经济建设,把我国由落后的农业国变为先进的工业国;经济建设方针是既反保守又反冒进,即在综合平衡中稳步前进。

(3)1960年冬,党中央提出“调整、巩固、充实、提高”八字方针,其中“调整”为核心,指的是调整国民经济比例失调问题。

(4)1962年中国共产党召开“七千人大会”,初步总结了“大跃进”中的经验教训。

(5)1971年,周恩来着手恢复调整国民经济,到1973年,国民经济出现复苏局面;1975年,邓小平提出全面整顿的思想,并采取有效措施,使国民经济呈现迅速回升的态势。

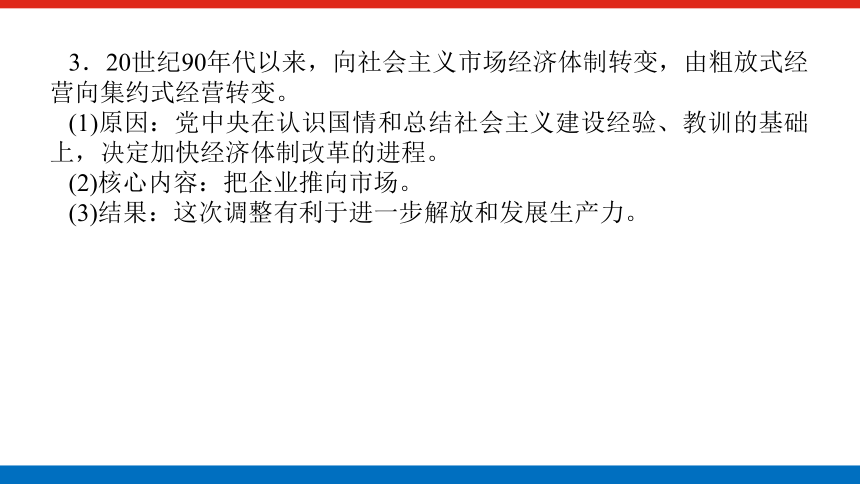

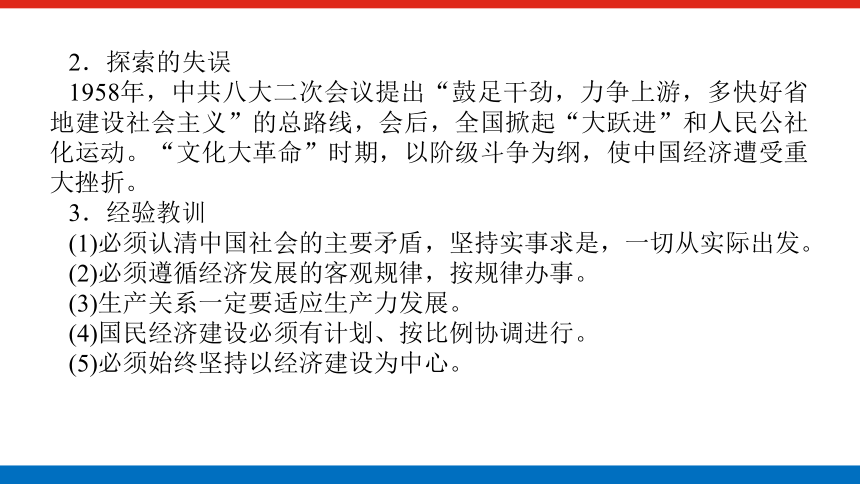

2.探索的失误

1958年,中共八大二次会议提出“鼓足干劲,力争上游,多快好省地建设社会主义”的总路线,会后,全国掀起“大跃进”和人民公社化运动。“文化大革命”时期,以阶级斗争为纲,使中国经济遭受重大挫折。

3.经验教训

(1)必须认清中国社会的主要矛盾,坚持实事求是,一切从实际出发。

(2)必须遵循经济发展的客观规律,按规律办事。

(3)生产关系一定要适应生产力发展。

(4)国民经济建设必须有计划、按比例协调进行。

(5)必须始终坚持以经济建设为中心。

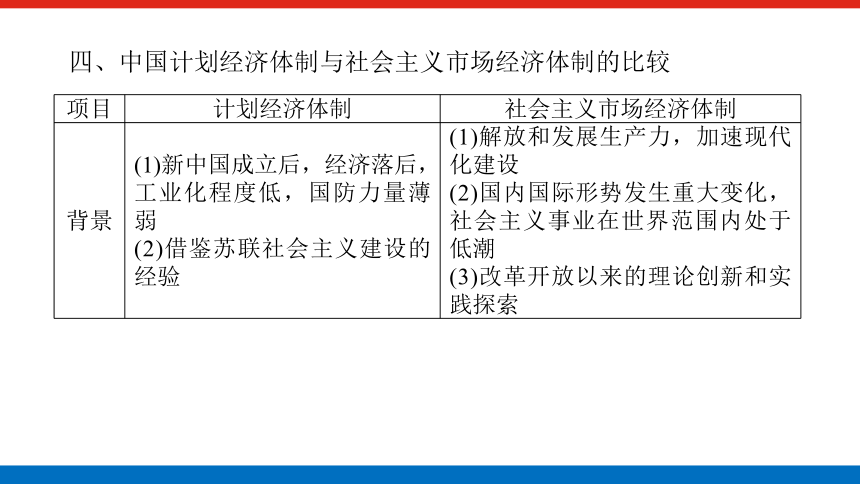

四、中国计划经济体制与社会主义市场经济体制的比较

项目 计划经济体制 社会主义市场经济体制

背景 (1)新中国成立后,经济落后,工业化程度低,国防力量薄弱 (2)借鉴苏联社会主义建设的经验 (1)解放和发展生产力,加速现代化建设

(2)国内国际形势发生重大变化,社会主义事业在世界范围内处于低潮

(3)改革开放以来的理论创新和实践探索

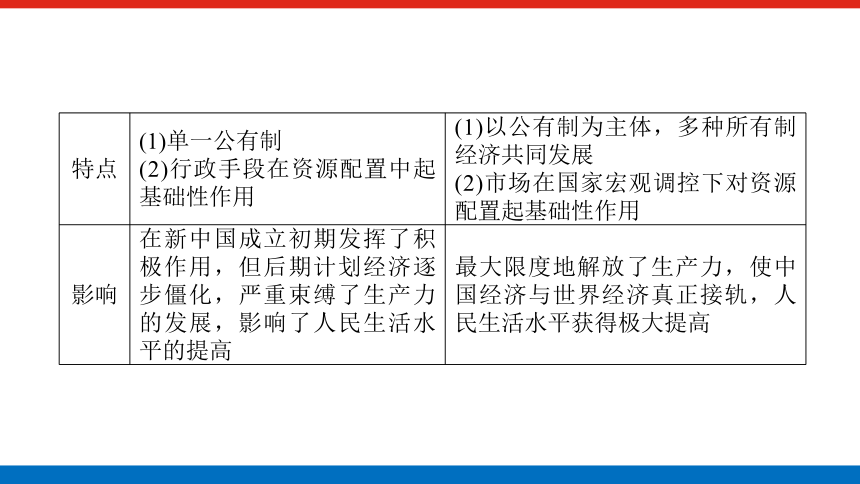

特点 (1)单一公有制 (2)行政手段在资源配置中起基础性作用 (1)以公有制为主体,多种所有制经济共同发展

(2)市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用

影响 在新中国成立初期发挥了积极作用,但后期计划经济逐步僵化,严重束缚了生产力的发展,影响了人民生活水平的提高 最大限度地解放了生产力,使中国经济与世界经济真正接轨,人民生活水平获得极大提高

五、比较苏联与中国的社会主义建设

1.相似之处

(1)都面临由农业国过渡到工业国的任务。

(2)都对高度集中的计划经济体制进行过改革。

(3)工业化建设都是优先发展重工业;实施五年计划;改革农村生产关系。

2.不同之处

(1)工业化方针提出:中国是在1953年的过渡时期总路线中;苏联是在1925年的联共(布)十四大上。

(2)开始改革:中国是在1978年十一届三中全会以后;苏联是在1956年苏共二十大以后。

(3)改革结果:中国改革成功,形成了有中国特色的社会主义建设道路;苏联几位领导人的改革相继失败,苏联解体。

(4)结果不同的原因

①指导思想不同。中国有邓小平理论的正确思想作指导;苏联缺乏科学的思想指导。

②具体做法不同。中国经济改革力度比较大,完全突破了计划经济模式;苏联经济改革是对“斯大林模式”的小修小补,政治改革背离社会主义方向,引起思想混乱。

③对待“和平演变”的态度不同。中国坚持四项基本原则;苏联混淆社会主义民主与资产阶级自由化的界限。

④对改革认识不同。中国把改革当作党和国家的中心工作,改革成就突出;苏联把改革当作缓和国内矛盾、对外争霸的工具,经济改革的成果也化为乌有。

[深化理解] 新中国成立初期至改革开放前对苏联经济体制的借鉴、创新与失误

借鉴 创新 失误

社会主义经济制度建立 对农业、手工业、资本主义工商业进行社会主义改造,逐步消灭私有制,确立社会主义制度 社会主义过渡时期的总路线,变革生产关系与发展生产力并举,首创公私合营的模式 “多快好省”地全面建设社会主义总路线,忽视客观经济规律;“文化大革命”时期,严重偏离了经济建设的轨道

社会工业化建设 开展五年计划建设;优先发展重工业,建立工业化体系 正确处理好重工业与农业、轻工业的关系,关注民生问题 以“大炼钢铁”为核心的“大跃进”运动,忽视民生,国民经济比例失调

经济结构与体制'' 变多种所有制为单一的公有制,建立计划经济体制 注意克服斯大林模式的过度集中的弱点,注意解决人民日益增长的物质文化需要与落后生产力之间的矛盾 长期僵化的计划经济体制,导致经济发展停滞不前

主观大题培优

[热点聚焦] 2021年11月8日至11日,中国共产党第十九届中央委员会第六次会议在北京召开,会议强调了“统筹推进‘五位一体’总体布局,协调推进‘四个方面’战略布局,立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推进高质量发展、全面深化改革开放,促进共同富裕”等问题。本题以中国的对外贸易为切入点,考查了学生对中国改革开放的认识、理解。

[典例] [2021·全国甲卷,41]阅读材料,完成下列要求。

材料一 中华人民共和国成立前夕,美国制定了严格管制对华贸易的政策。尽管英国也要“防止共产主义的扩张”,但由于香港是东亚的转口贸易中心,英国不愿对除军火外的其他物资实行严格控制。1950年12月,美国对中国大陆、香港、澳门实行全面禁运。在美国一再施压下,英国同意对战略物资实行有选择的禁运。朝鲜战争结束后,包括英国在内的盟国要求放松对华贸易管制,但美国这一政策在艾森豪威尔政府任内一直保持下来。

——摘编自陶文钊等《中美关系史》

材料二 1955年,对外贸易部部长讲道,五年多来,我们在中央和毛主席正确领导下,贯彻了和继续贯彻着下列基本政策:进口与出口政策必须贯彻发展生产促进国家工业化的原则;稳步发展同苏联和各人民民主国家的贸易,同时根据平等互利的原则采取争取利用与斗争、分化相结合的策略,积极开展对资本主义国家的贸易;加强国营对外贸易企业,实行对私营进出口商的社会主义改造。

——摘编自《中华人民共和国经济档案资料选编》

材料三 中国进出口贸易总额计划完成情况

单位:亿元

——据《中华人民共和国经济档案资料选编》

1950 1952 第一个五年计划时期

1953 1954 1955 1956 1957

进出口国别总额合计 41.54 64.61 80.92 84.72 109.80 108.65 104.50

苏联及人民民主国家其中:苏联 13.94 52.50 62.44 69.39 90.16 81.60 77.00

12.86 40.44 47.82 49.07 68.02 57.91 51.86

亚非及西方国家 其中:西方国家 27.60 12.11 18.48 15.33 19.64 27.05 27.50

14.87 1.59 7.08 5.01 7.42 9.69 11.37

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分析20世纪50年代前期美英对华贸易政策存在异、同的原因。(10分)

(2)根据材料三,概括1950~1957年中国进出口贸易的特征。(7分)

(3)根据材料并结合所学知识,评价20世纪50年代前期中国的对外贸易政策。(8分)

[尝试解题]

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分析20世纪50年代前期美英对华贸易政策存在异、同的原因。(10分)

第一步:审准题目,避失误

1.答题限定语→要求回答“异、同的原因”。(“异、同”是指一个事物与另一个事物相比较具有的不同特征或者相同、相似的特征,“原因”是指造成事物某种结果的条件,需要从历史原因、内因、外因等多角度分析,分析时要关注政治、经济、思想、文化等方面的因素。)

2.答题提示语→“根据材料一、二并结合所学知识”“分析”。(注意:答案既来源于材料,也来源于所学知识,要综合回答;“分析”是指把一件事物、一种现象、一个概念分成较简单的组成部分,找出这些部分的本质属性和彼此之间的关系,回答时,要简明扼要、条理清晰,不能照抄照搬材料信息。)

第二步:透析材料,抓关键

异、同的原因

异、同 获取材料信息 解读

异 “美国制定了严格管制对华贸易的政策”“英国不愿对除军火外的其他物资实行严格控制……同意对战略物资实行有选择的禁运”;新中国“根据平等互利的原则采取争取利用与斗争、分化相结合的策略” 结合所学可知,二战后美国成为头号资本主义国家,实力强大,企图称霸世界;英国在二战后实力削弱,香港是东亚贸易的中心,英国尽力维护自身利益;新中国的外交政策,有利于分化敌人

同 “防止共产主义的扩张”“1950年12月” 由材料信息及所学知识可知,美国与英国同为资本主义国家,意识形态一致;当时以美国为首的资本主义国家对以苏联为首的社会主义国家推行“冷战”政策;当时朝鲜战争已经爆发,朝鲜战争是“冷战”背景下的热战

第三步:联准教材,细思量

1.1949年10月1日,中华人民共和国成立,建立了以二人阶级为领导、工农联盟为基础的人民民主政权。

2.1953年12月,周恩来在会见印度代表团时,首次提出“和平共处五项原则”。

3.1955年,新中国在万隆会议上提出“求同存异”的方针。

4.1947年3月,“杜鲁门主义”提出,美苏冷战正式开始。

5.1950年,朝鲜战争爆发,这是第二次世界大战后以美苏冷战为背景的第一次大规模局部战争。

第四步:形成答案,规范语言作答

同的原因:冷战的局势;意识形态一致;朝鲜战争的影响。

异的原因:美国实力强大,企图称霸世界;英国实力削弱,香港是东亚贸易中心,全面禁运损害英国利益;中国的态度与策略。

[尝试解题]

(2)根据材料三,概括1950~1957年中国进出口贸易的特征。(7分)

第一步:审准题目,避失误

1.答题限定语→要求回答“特征”。(“特征”是指一事物异于其他事物的特点。对于“特征”的归纳可从背景、内容、影响等方面提炼相关信息,进行全方位、多角度的提炼。)

2.答题提示语→“根据材料”“概括”。(注意:答案既来源于材料,也来源于所学知识,要综合回答;“概括”是指对事物进行简明、扼要的叙述。)

第二步:透析材料,抓关键

特征

获取材料信息 解读

“进出口国别总额合计”“苏联及人民民主国家”的数据;“亚非及西方国家”的数据 进出口总额增加较快;以苏联和人民民主国家为主,其中以苏联为主体;与西方国家的贸易经历低谷后又逐渐增加,但所占比例较低

第三步:联准教材,细思量

1.新中国成立初期,实行“一边倒”的外交方针。

2.二战后以美国为首的资本主义国家对以苏联为首的社会主义国家实行“冷战”政策,对刚刚成立的新中国实行政治孤立、经济封锁、军事威胁的政策。

第四步:形成答案,规范语言作答

进出口总额增加较快;以苏联和人民民主国家为主,其中以苏联为主体;与西方国家的贸易经历低谷后又逐渐增加,但所占比例较低。

(3)根据材料并结合所学知识,评价20世纪50年代前期中国的对外贸易政策。(8分)

第一步:审准题目,避失误

1.答题限定语→要求“评价”。(“评价”是指对一事件或人物进行判断、分析后的结论,泛指衡量人物、事物的作用或价值,要求考生能从积极性或局限性等方面进行思考。)

2.答题提示语→“根据材料并结合所学知识”。(注意:答案既来源于材料,也来源于所学知识,考生要综合分析、作答。答案要简明扼要,条理清晰。)

第二步:透析材料,抓关键

评价

获取材料信息 解读

“五年多来,我们在中央和毛主席正确领导下,贯彻了和继续贯彻着下列基本政策”“20世纪50年代前期” 体现了党的正确领导;逐步建立了适应国内经济建设需要的对外贸易体制;对外贸易促进了国民经济的恢复,有利于社会主义工业化和社会主义改造

第三步:联准教材,细思量

1.新中国成立初期面临着恢复经济、巩固政权的迫切任务。

2.1953年,在中国共产党的正确领导下提出了过渡时期总路线并制定了第一个“五年计划”,社会主义改造与社会主义工业化建设二者同时并举。

3.新中国奉行独立自主的和平外交政策。

4.毛泽东思想是马克思主义与中国实际相结合的伟大理论成果,在新中国成立后得到进一步发展,实事求是是毛泽东思想的精髓之一。

第四步:形成答案,规范语言作答

体现了党的正确领导;逐步建立了适应国内经济建设需要的对外经贸体制;促进了国民经济恢复和发展,有利于社会主义工业化和社会主义改造;符合独立自主的和平外交政策,有利于突破西方国家的经济封锁;体现了政策的原则性与灵活性。

[名师点津]

如何获取材料中的有效信息。

第一,从材料内容本身获取有效信息。材料中的关键信息往往分布于段首或段末,有省略号的也有可能出现在段中,多在两个省略号之间;有时关键信息还可能出现在材料的出处中,为解题提供一定的暗示。第二,从材料与课本的关联中获取切入点。不管材料有多复杂多新颖,必定与课本有着不可分割的内在联系,确定了材料与课本某方面知识的关联,便可调动知识,解答问题。第三,从材料内容与设问角度获取相关点。要带着问题阅读材料,对材料信息进行筛选,避免随意发挥、答非所问。

专题总结提升

专题知识结构

专题知识纵横

一、新中国成立后农村生产关系的调整

原因 核心内容 意义

土地改革 新解放区的封建土地制度严重阻碍生产力发展 废除封建土地所有制,实行农民土地所有制 解放农村生产力,促进了农业发展

农业合作化 分散的小农经济难以满足国民经济发展的需要 把土地等生产资料变为公有制,实行集体经营 进一步解放了农村生产力

人民公社化 党的一些领导人主观地认为农业合作化规模越大、公有化程度越高,越能促进生产力发展 提高公有化程度和扩大公有化规模 挫伤了生产者的积极性,阻碍了生产力发展

家庭联产承包责任制 党中央在总结教训的前提下,决定实行经济体制改革 在坚持公有制的前提下,实行分户经营,自负盈亏 极大地调动了农民的生产积极性,推动了农业生产发展

二、新中国经济体制的调整

1.新中国成立初期到1956年后,从建立以社会主义公有制为主体、多种经济成分并存的经济体制,向高度集中统一管理的计划经济体制的转变。

(1)原因

①照搬苏联模式。

②中共缺乏经济建设经验,照搬政治斗争方式。

③主观上追求“一大二公”,急于完成工业化。

(2)核心内容:实行和强化计划经济,废除生产资料私有制,建立社会主义公有制,片面追求经济建设的高速度。

(3)结果:这种体制在新中国成立初期,对于恢复国民经济、加快工业化建设曾起过积极的作用,取得了一定的成效。但它超越了历史发展阶段,存在诸多弊端。

2.党的十一届三中全会后至20世纪90年代初,从单一的公有制经济变为以公有制经济为主体、多种所有制经济共同发展,从计划经济转变为以计划经济为主、市场调节为辅的经济。

(1)原因:党中央总结了新中国成立以来工业建设正反两方面的经验,特别是吸取了“文化大革命”的教训,并借鉴了外国经验,决定实行经济体制改革、对外开放的政策。

(2)核心内容:发展多种所有制经济体制,调整产业结构,改变企业管理方式,实行政企分开等。

(3)结果:增强了企业活力,解放了生产力,工业得到发展,成就举世瞩目。

3.20世纪90年代以来,向社会主义市场经济体制转变,由粗放式经营向集约式经营转变。

(1)原因:党中央在认识国情和总结社会主义建设经验、教训的基础上,决定加快经济体制改革的进程。

(2)核心内容:把企业推向市场。

(3)结果:这次调整有利于进一步解放和发展生产力。

三、20世纪50~70年代我国探索社会主义建设道路过程中的成功与失误

1.正确的探索

(1)1956年毛泽东作《论十大关系》的报告,标志着中国共产党开始独立探索社会主义建设道路。

(2)1956年中国共产党八大召开,大会正确分析了中国社会的主要矛盾——先进的社会制度与落后的生产力之间的矛盾,并作出正确决议——集中力量进行经济建设,把我国由落后的农业国变为先进的工业国;经济建设方针是既反保守又反冒进,即在综合平衡中稳步前进。

(3)1960年冬,党中央提出“调整、巩固、充实、提高”八字方针,其中“调整”为核心,指的是调整国民经济比例失调问题。

(4)1962年中国共产党召开“七千人大会”,初步总结了“大跃进”中的经验教训。

(5)1971年,周恩来着手恢复调整国民经济,到1973年,国民经济出现复苏局面;1975年,邓小平提出全面整顿的思想,并采取有效措施,使国民经济呈现迅速回升的态势。

2.探索的失误

1958年,中共八大二次会议提出“鼓足干劲,力争上游,多快好省地建设社会主义”的总路线,会后,全国掀起“大跃进”和人民公社化运动。“文化大革命”时期,以阶级斗争为纲,使中国经济遭受重大挫折。

3.经验教训

(1)必须认清中国社会的主要矛盾,坚持实事求是,一切从实际出发。

(2)必须遵循经济发展的客观规律,按规律办事。

(3)生产关系一定要适应生产力发展。

(4)国民经济建设必须有计划、按比例协调进行。

(5)必须始终坚持以经济建设为中心。

四、中国计划经济体制与社会主义市场经济体制的比较

项目 计划经济体制 社会主义市场经济体制

背景 (1)新中国成立后,经济落后,工业化程度低,国防力量薄弱 (2)借鉴苏联社会主义建设的经验 (1)解放和发展生产力,加速现代化建设

(2)国内国际形势发生重大变化,社会主义事业在世界范围内处于低潮

(3)改革开放以来的理论创新和实践探索

特点 (1)单一公有制 (2)行政手段在资源配置中起基础性作用 (1)以公有制为主体,多种所有制经济共同发展

(2)市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用

影响 在新中国成立初期发挥了积极作用,但后期计划经济逐步僵化,严重束缚了生产力的发展,影响了人民生活水平的提高 最大限度地解放了生产力,使中国经济与世界经济真正接轨,人民生活水平获得极大提高

五、比较苏联与中国的社会主义建设

1.相似之处

(1)都面临由农业国过渡到工业国的任务。

(2)都对高度集中的计划经济体制进行过改革。

(3)工业化建设都是优先发展重工业;实施五年计划;改革农村生产关系。

2.不同之处

(1)工业化方针提出:中国是在1953年的过渡时期总路线中;苏联是在1925年的联共(布)十四大上。

(2)开始改革:中国是在1978年十一届三中全会以后;苏联是在1956年苏共二十大以后。

(3)改革结果:中国改革成功,形成了有中国特色的社会主义建设道路;苏联几位领导人的改革相继失败,苏联解体。

(4)结果不同的原因

①指导思想不同。中国有邓小平理论的正确思想作指导;苏联缺乏科学的思想指导。

②具体做法不同。中国经济改革力度比较大,完全突破了计划经济模式;苏联经济改革是对“斯大林模式”的小修小补,政治改革背离社会主义方向,引起思想混乱。

③对待“和平演变”的态度不同。中国坚持四项基本原则;苏联混淆社会主义民主与资产阶级自由化的界限。

④对改革认识不同。中国把改革当作党和国家的中心工作,改革成就突出;苏联把改革当作缓和国内矛盾、对外争霸的工具,经济改革的成果也化为乌有。

[深化理解] 新中国成立初期至改革开放前对苏联经济体制的借鉴、创新与失误

借鉴 创新 失误

社会主义经济制度建立 对农业、手工业、资本主义工商业进行社会主义改造,逐步消灭私有制,确立社会主义制度 社会主义过渡时期的总路线,变革生产关系与发展生产力并举,首创公私合营的模式 “多快好省”地全面建设社会主义总路线,忽视客观经济规律;“文化大革命”时期,严重偏离了经济建设的轨道

社会工业化建设 开展五年计划建设;优先发展重工业,建立工业化体系 正确处理好重工业与农业、轻工业的关系,关注民生问题 以“大炼钢铁”为核心的“大跃进”运动,忽视民生,国民经济比例失调

经济结构与体制'' 变多种所有制为单一的公有制,建立计划经济体制 注意克服斯大林模式的过度集中的弱点,注意解决人民日益增长的物质文化需要与落后生产力之间的矛盾 长期僵化的计划经济体制,导致经济发展停滞不前

主观大题培优

[热点聚焦] 2021年11月8日至11日,中国共产党第十九届中央委员会第六次会议在北京召开,会议强调了“统筹推进‘五位一体’总体布局,协调推进‘四个方面’战略布局,立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推进高质量发展、全面深化改革开放,促进共同富裕”等问题。本题以中国的对外贸易为切入点,考查了学生对中国改革开放的认识、理解。

[典例] [2021·全国甲卷,41]阅读材料,完成下列要求。

材料一 中华人民共和国成立前夕,美国制定了严格管制对华贸易的政策。尽管英国也要“防止共产主义的扩张”,但由于香港是东亚的转口贸易中心,英国不愿对除军火外的其他物资实行严格控制。1950年12月,美国对中国大陆、香港、澳门实行全面禁运。在美国一再施压下,英国同意对战略物资实行有选择的禁运。朝鲜战争结束后,包括英国在内的盟国要求放松对华贸易管制,但美国这一政策在艾森豪威尔政府任内一直保持下来。

——摘编自陶文钊等《中美关系史》

材料二 1955年,对外贸易部部长讲道,五年多来,我们在中央和毛主席正确领导下,贯彻了和继续贯彻着下列基本政策:进口与出口政策必须贯彻发展生产促进国家工业化的原则;稳步发展同苏联和各人民民主国家的贸易,同时根据平等互利的原则采取争取利用与斗争、分化相结合的策略,积极开展对资本主义国家的贸易;加强国营对外贸易企业,实行对私营进出口商的社会主义改造。

——摘编自《中华人民共和国经济档案资料选编》

材料三 中国进出口贸易总额计划完成情况

单位:亿元

——据《中华人民共和国经济档案资料选编》

1950 1952 第一个五年计划时期

1953 1954 1955 1956 1957

进出口国别总额合计 41.54 64.61 80.92 84.72 109.80 108.65 104.50

苏联及人民民主国家其中:苏联 13.94 52.50 62.44 69.39 90.16 81.60 77.00

12.86 40.44 47.82 49.07 68.02 57.91 51.86

亚非及西方国家 其中:西方国家 27.60 12.11 18.48 15.33 19.64 27.05 27.50

14.87 1.59 7.08 5.01 7.42 9.69 11.37

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分析20世纪50年代前期美英对华贸易政策存在异、同的原因。(10分)

(2)根据材料三,概括1950~1957年中国进出口贸易的特征。(7分)

(3)根据材料并结合所学知识,评价20世纪50年代前期中国的对外贸易政策。(8分)

[尝试解题]

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分析20世纪50年代前期美英对华贸易政策存在异、同的原因。(10分)

第一步:审准题目,避失误

1.答题限定语→要求回答“异、同的原因”。(“异、同”是指一个事物与另一个事物相比较具有的不同特征或者相同、相似的特征,“原因”是指造成事物某种结果的条件,需要从历史原因、内因、外因等多角度分析,分析时要关注政治、经济、思想、文化等方面的因素。)

2.答题提示语→“根据材料一、二并结合所学知识”“分析”。(注意:答案既来源于材料,也来源于所学知识,要综合回答;“分析”是指把一件事物、一种现象、一个概念分成较简单的组成部分,找出这些部分的本质属性和彼此之间的关系,回答时,要简明扼要、条理清晰,不能照抄照搬材料信息。)

第二步:透析材料,抓关键

异、同的原因

异、同 获取材料信息 解读

异 “美国制定了严格管制对华贸易的政策”“英国不愿对除军火外的其他物资实行严格控制……同意对战略物资实行有选择的禁运”;新中国“根据平等互利的原则采取争取利用与斗争、分化相结合的策略” 结合所学可知,二战后美国成为头号资本主义国家,实力强大,企图称霸世界;英国在二战后实力削弱,香港是东亚贸易的中心,英国尽力维护自身利益;新中国的外交政策,有利于分化敌人

同 “防止共产主义的扩张”“1950年12月” 由材料信息及所学知识可知,美国与英国同为资本主义国家,意识形态一致;当时以美国为首的资本主义国家对以苏联为首的社会主义国家推行“冷战”政策;当时朝鲜战争已经爆发,朝鲜战争是“冷战”背景下的热战

第三步:联准教材,细思量

1.1949年10月1日,中华人民共和国成立,建立了以二人阶级为领导、工农联盟为基础的人民民主政权。

2.1953年12月,周恩来在会见印度代表团时,首次提出“和平共处五项原则”。

3.1955年,新中国在万隆会议上提出“求同存异”的方针。

4.1947年3月,“杜鲁门主义”提出,美苏冷战正式开始。

5.1950年,朝鲜战争爆发,这是第二次世界大战后以美苏冷战为背景的第一次大规模局部战争。

第四步:形成答案,规范语言作答

同的原因:冷战的局势;意识形态一致;朝鲜战争的影响。

异的原因:美国实力强大,企图称霸世界;英国实力削弱,香港是东亚贸易中心,全面禁运损害英国利益;中国的态度与策略。

[尝试解题]

(2)根据材料三,概括1950~1957年中国进出口贸易的特征。(7分)

第一步:审准题目,避失误

1.答题限定语→要求回答“特征”。(“特征”是指一事物异于其他事物的特点。对于“特征”的归纳可从背景、内容、影响等方面提炼相关信息,进行全方位、多角度的提炼。)

2.答题提示语→“根据材料”“概括”。(注意:答案既来源于材料,也来源于所学知识,要综合回答;“概括”是指对事物进行简明、扼要的叙述。)

第二步:透析材料,抓关键

特征

获取材料信息 解读

“进出口国别总额合计”“苏联及人民民主国家”的数据;“亚非及西方国家”的数据 进出口总额增加较快;以苏联和人民民主国家为主,其中以苏联为主体;与西方国家的贸易经历低谷后又逐渐增加,但所占比例较低

第三步:联准教材,细思量

1.新中国成立初期,实行“一边倒”的外交方针。

2.二战后以美国为首的资本主义国家对以苏联为首的社会主义国家实行“冷战”政策,对刚刚成立的新中国实行政治孤立、经济封锁、军事威胁的政策。

第四步:形成答案,规范语言作答

进出口总额增加较快;以苏联和人民民主国家为主,其中以苏联为主体;与西方国家的贸易经历低谷后又逐渐增加,但所占比例较低。

(3)根据材料并结合所学知识,评价20世纪50年代前期中国的对外贸易政策。(8分)

第一步:审准题目,避失误

1.答题限定语→要求“评价”。(“评价”是指对一事件或人物进行判断、分析后的结论,泛指衡量人物、事物的作用或价值,要求考生能从积极性或局限性等方面进行思考。)

2.答题提示语→“根据材料并结合所学知识”。(注意:答案既来源于材料,也来源于所学知识,考生要综合分析、作答。答案要简明扼要,条理清晰。)

第二步:透析材料,抓关键

评价

获取材料信息 解读

“五年多来,我们在中央和毛主席正确领导下,贯彻了和继续贯彻着下列基本政策”“20世纪50年代前期” 体现了党的正确领导;逐步建立了适应国内经济建设需要的对外贸易体制;对外贸易促进了国民经济的恢复,有利于社会主义工业化和社会主义改造

第三步:联准教材,细思量

1.新中国成立初期面临着恢复经济、巩固政权的迫切任务。

2.1953年,在中国共产党的正确领导下提出了过渡时期总路线并制定了第一个“五年计划”,社会主义改造与社会主义工业化建设二者同时并举。

3.新中国奉行独立自主的和平外交政策。

4.毛泽东思想是马克思主义与中国实际相结合的伟大理论成果,在新中国成立后得到进一步发展,实事求是是毛泽东思想的精髓之一。

第四步:形成答案,规范语言作答

体现了党的正确领导;逐步建立了适应国内经济建设需要的对外经贸体制;促进了国民经济恢复和发展,有利于社会主义工业化和社会主义改造;符合独立自主的和平外交政策,有利于突破西方国家的经济封锁;体现了政策的原则性与灵活性。

[名师点津]

如何获取材料中的有效信息。

第一,从材料内容本身获取有效信息。材料中的关键信息往往分布于段首或段末,有省略号的也有可能出现在段中,多在两个省略号之间;有时关键信息还可能出现在材料的出处中,为解题提供一定的暗示。第二,从材料与课本的关联中获取切入点。不管材料有多复杂多新颖,必定与课本有着不可分割的内在联系,确定了材料与课本某方面知识的关联,便可调动知识,解答问题。第三,从材料内容与设问角度获取相关点。要带着问题阅读材料,对材料信息进行筛选,避免随意发挥、答非所问。

同课章节目录