专题总结提升10各国经济体制的创新和调整课件(共29张PPT)-2023-2024高考历史统编版一轮复习

文档属性

| 名称 | 专题总结提升10各国经济体制的创新和调整课件(共29张PPT)-2023-2024高考历史统编版一轮复习 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 248.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-04-07 22:45:04 | ||

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

专题总结提升

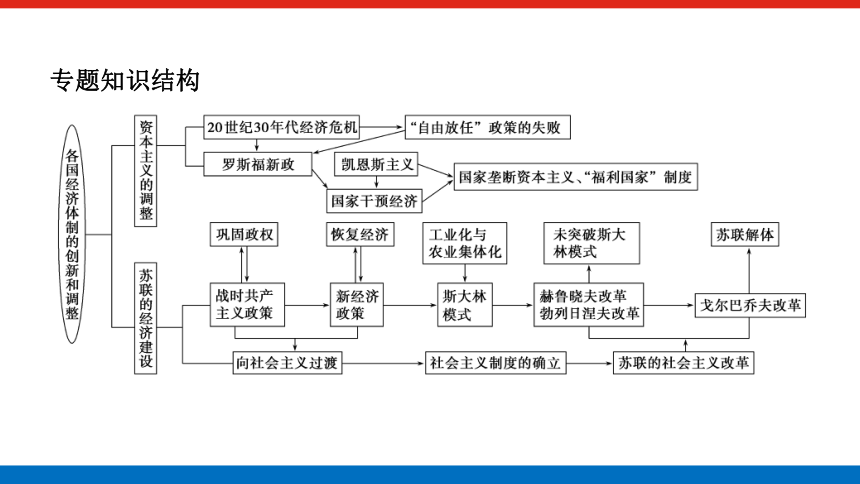

专题知识结构

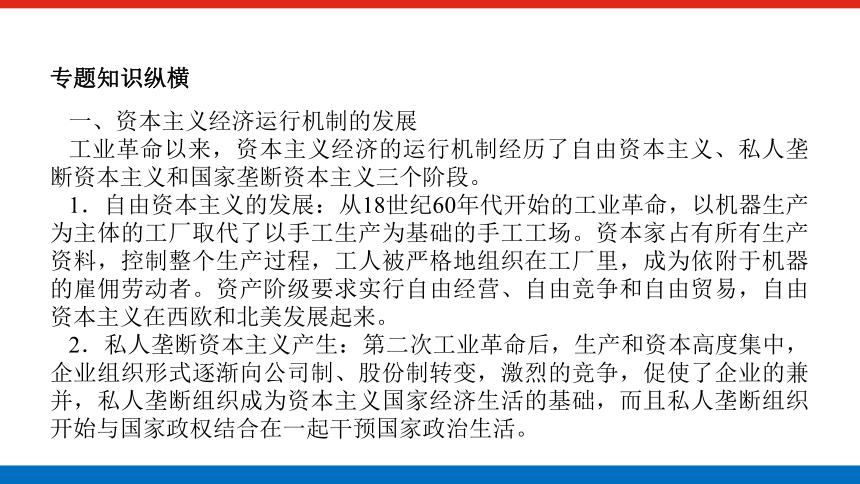

专题知识纵横

一、资本主义经济运行机制的发展

工业革命以来,资本主义经济的运行机制经历了自由资本主义、私人垄断资本主义和国家垄断资本主义三个阶段。

1.自由资本主义的发展:从18世纪60年代开始的工业革命,以机器生产为主体的工厂取代了以手工生产为基础的手工工场。资本家占有所有生产资料,控制整个生产过程,工人被严格地组织在工厂里,成为依附于机器的雇佣劳动者。资产阶级要求实行自由经营、自由竞争和自由贸易,自由资本主义在西欧和北美发展起来。

2.私人垄断资本主义产生:第二次工业革命后,生产和资本高度集中,企业组织形式逐渐向公司制、股份制转变,激烈的竞争,促使了企业的兼并,私人垄断组织成为资本主义国家经济生活的基础,而且私人垄断组织开始与国家政权结合在一起干预国家政治生活。

3.国家垄断资本主义出现

(1)1929~1933年的经济大危机,美国推行罗斯福新政,开创了国家干预经济的先河,这是资本主义运行机制面对经济危机进行自我调整的一个成功案例。

(2)二战以后,在资本主义发达国家,各国政府纷纷大力干预经济,国家垄断资本主义获得长足发展。国营企业的产生与发展、社会福利政策的普遍实施、财政与金融政策的宏观调控等使当代资本主义的运行机制出现了许多新的变化。

[深化理解] 资本主义发展史上的五种主要经济思想和模式

(1)重商主义是工场手工业时期的经济思想,核心是发展工商业,鼓励对外贸易,多储备金银。

(2)自由主义是自由资本主义时期的经济思想,核心是自由经营、自由竞争、自由贸易。

(3)凯恩斯主义是国家垄断资本主义时期的资本主义经济思想,核心是政府从信贷、投资、生产、销售等方面干预经济。

(4)20世纪七八十年代的经济政策:主要实行货币主义和供给主义,国家减小了对经济的干预力度。

(5)20世纪90年代的经济政策:美国实行“宏观调控、微观自主”的政策,既不完全自由放任,也不过度干预经济,美国进入“新经济”时代。

二、探索社会主义建设道路的理论与实践

自社会主义运动诞生以来,经历了一个由理论到实践,由理想到现实,由一国到多国的发展过程。

1.马克思的设想:在社会生产力高度发达的基础上推翻资产阶级统治,建立无产阶级政权,实行生产资料公有制、按需分配的社会主义。这种理想化的主张并没有真正实践和实现过。

2.列宁的主张:俄国十月革命创造了社会主义革命首先在一个落后的资本主义国家取得胜利的理论和实践;十月革命后,列宁在苏俄实行战时共产主义政策,设想直接过渡到社会主义,结果是不成功的;1921年,列宁又实行新经济政策,利用市场和商品货币关系逐步过渡到社会主义,它探索了一条适合俄国向社会主义过渡的正确道路,是列宁领导社会主义建设实践的伟大创造。

3.斯大林的主张:斯大林时期主张利用行政手段建立高度集中的政治经济体制。通过工业化、农业集体化等,1936年建立起社会主义制度,形成高度集中的斯大林模式,对东欧、中国等社会主义国家产生重要的影响。

4.赫鲁晓夫和勃列日涅夫的改革:在保持斯大林体制的基础上,给予企业一定的自主权利,调动企业的生产积极性。这种做法实际上只是对斯大林经济体制进行修修补补,并没有从根本上消除弊端,注定难逃改革失败的命运。

5.戈尔巴乔夫对社会主义的新看法:彻底放弃斯大林模式,急于求成的激进改革违背了客观经济规律;提出“人道的、民主的社会主义”的“新思维”,指导思想偏离了科学社会主义的方向;用经济管理方法代替原来的行政命令,但是缺乏坚强的领导和配套措施,直接导致了苏联的解体。

6.毛泽东的主张:新中国成立后,提出过渡时期总路线,逐渐由新民主主义革命过渡到社会主义革命,由新民主主义社会过渡到社会主义社会;1958年后过分追求经济建设的高速度,发动“大跃进”和人民公社化运动,社会主义建设曲折发展。

7.邓小平的实践:十一届三中全会后,进行改革开放,探索有中国特色的社会主义建设道路,取得了举世瞩目的成就。邓小平提出建设有中国特色的社会主义理论,指出社会主义的本质就是要解放和发展社会生产力,计划和市场都是发展经济的手段,提出建设有中国特色的社会主义市场经济体制,成就非凡。

三、苏联探索社会主义的三大实验

1.追随“理想”的实验——战时共产主义政策

(1)马克思对未来社会的构想:在生产力高度发达的资本主义基础上建立社会主义——实行公有制、计划经济和按劳分配,取消商品生产和货币。

社会主义=公有制+计划经济+按劳分配

(2)战时共产主义政策

①战时共产主义政策是苏俄在战争逼迫的特定环境下采取的非常措施。

②战时共产主义政策集中了全国的人力、物力、财力,战胜了敌人,巩固了苏维埃政权。它作为应战解危的非常措施是成功的。

③战时共产主义政策不是一项发展生产力的政策,作为向社会主义过渡的尝试是失败的。

2.面对现实的实验——新经济政策

(1)一个勇敢的调整

(2)核心:通过市场机制来建设社会主义。

战时共产主义政策 新经济政策

农业方面 把农民的余粮全部收集到国家手中 用固定的粮食税代替余粮收集制,纳税后剩余的粮食归农民自己支配

工业方面 把大中小企业收归国有 除重要的工矿企业由国家经营外,中小企业可允许本国和外国资本家经营

商业方面 取消一切自由贸易,一切生活必需品由国家集中分配 废除平均主义配给制,商品通过市场用货币自由交换等

3.回归“理想”的实验——斯大林模式

(1)斯大林探索的途径:社会主义工业化;农业集体化;阶级斗争尖锐化。

(2)斯大林模式的主要特点

①实行单一的公有制,包括全民所有制和集体所有制。

②实行高度集中的经济管理体制。

③实行排斥市场的指令性计划经济。

④主要以行政手段管理经济。

四、三大经济运行模式比较

模式 内容 西方模式 (英国) 斯大林模式 中国模式

生产资料所有制 生产资料私有制 生产资料公有制 以公有制为主体,多种所有制成分并存

工业化道路 先轻工业后重工业 优先发展重工业 农、轻、重按比例协调发展

农业制度 资本主义大农场 集体化农庄 家庭联产承包责任制

经济体制 资本主义市场经济体制 高度集中的计划经济体制 社会主义市场经济体制

政治制度 君主立宪制、内阁制、两党制 苏维埃体制(高度集权)、一党制、终身制 人民代表大会制度、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度

主观大题培优

[热点聚焦] 2021年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年。吸取苏联社会主义建设过程中的经验、教训有利于推动我国的社会主义现代化建设,从而实现中华民族的伟大复兴。

[典例] [2021·浙江选考科目考试]阅读材料,回答问题。

材料一 从1921年4月他写的《论粮食税》到逝世前口授的《论合作制》等一系列文章中,可以清楚地看到,列宁正是通过新经济政策探索一条适合俄国国情的特殊的社会主义建设道路。他在1922年初写道:“新经济政策并不改变工人国家的实质,然而却根本改变了社会主义建设的方法和形式。”……新经济政策实施后不久,就取得许多令人注目的成就,列宁满怀信心地认为,只要沿着这条道路走下去,“新经济政策的俄国将会变成社会主义的俄国”。

——摘编自周尚文等《苏联兴亡史》

材料二 1980年,邓小平在《目前的形势和任务》中说:“苏联搞社会主义,从1917年十月革命算起,已经63年了,但是怎么搞社会主义,它也吹不起牛皮。”1986年,邓小平会见波兰领导人时说:“看来这个模式在苏联也不是很成功的。”历史是邓小平上述判断的最好见证。

——摘编自陆南泉等《苏联兴亡史论》

(1)根据材料一,结合所学,指出俄国新经济政策取代战时共产主义政策,在社会主义建设方法和形式上作出的“根本改变”。新经济政策既是探索更是寻路,用一句话指出该政策对俄国探索社会主义建设道路的价值。(5分)

(2)“历史是邓小平上述判断的最好见证”。根据材料二,结合所学,指出“苏联搞社会主义”对中国发展道路的启示。从经济角度分析“这个模式在苏联也不是很成功的”主要表现。(5分)

[尝试解题]

(1)根据材料一,结合所学,指出俄国新经济政策取代战时共产主义政策,在社会主义建设方法和形式上作出的“根本改变”。新经济政策既是探索更是寻路,用一句话指出该政策对俄国探索社会主义建设道路的价值。(5分)

第一步:审准题目,避失误

1.答题限定语→要求回答“根本改变”及“价值”。(“根本改变”强调从事物的根源或最重要的部分作出显著区别于以前的调整、变化。“价值”是强调积极意义和作用。)

2.答题提示语→“根据材料一,结合所学”“指出”“用一句话指出”。(注意:答案既来源于材料,也来源于所学知识,要综合回答;“指出”是指提出论点、看法等,答题要简明扼要,直奔主题。其中,“用一句话指出”必须只写一句,不能啰嗦。)

第二步:透析材料,抓关键

第一小问“根本改变”

获取材料信息 解读

“粮食税”“《论合作制》”“探索一条适合俄国国情的特殊的社会主义建设道路”“新经济政策的俄国将会变成社会主义的俄国” 新经济政策从俄国国情出发,调整生产关系,注重调动人们的生产积极性,运用市场和商品货币关系来扩大生产。改变了运用战时共产主义政策直接向社会主义过渡的方法

第二小问“价值”

获取材料信息 解读

“新经济政策……改变了社会主义建设的方法和形式……沿着这条道路走下去……将会变成社会主义的俄国” 新经济政策是建设社会主义的方法、途径,找到了一条逐步向社会主义过渡的正确途径

第三步:联准教材,细思量

1.国内战争结束后,苏俄继续执行“战时共产主义”政策,许多领导人将战时共产主义政策当作直接向共产主义过渡的途径,引发了严重的经济和政治危机。

2.以粮食税代替余粮收集制,规定农民在交纳粮食税后,剩下的粮食由自己支配。

3.实行国家资本主义,将部分国有企业以租让制和租借制的形式转给本国和外国资本家经营。

4.在商业方面,允许商品买卖,实行自由贸易。

5.新经济政策是在总结战时共产主义政策经验教训的基础上找到的一条向社会主义过渡的正确途径。

第四步:形成答案,规范语言作答

形成答案:改变:利用市场和商品货币关系来扩大生产;从向共产主义(社会主义)直接过渡转变到逐步过渡。

价值:找到了一条俄国向社会主义过渡的正确途径。(5分)

[尝试解题]

(2)“历史是邓小平上述判断的最好见证”。根据材料二,结合所学,指出“苏联搞社会主义”对中国发展道路的启示。从经济角度分析“这个模式在苏联也不是很成功的”主要表现。(5分)

第一步:审准题目,避失误

答题限定语→要求回答“启示”“表现”。(“启示”在这里强调的是通过历史事件的启发而领悟的道理。“表现”在这里是对观点的体现,要求回答具体的内容,从而为观点提供论据。)

第二步:透析材料,抓关键

第一小问“启示”

获取材料信息 解读

“苏联搞社会主义……它也吹不起牛皮”“这个模式在苏联也不是很成功的” 苏联在建设社会主义的过程中,既有成功也有教训,建设社会主义的模式不是唯一的,应从本国国情出发

第二小问“表现”

获取材料信息 解读

“这个模式在苏联也不成功的”“历史是邓小平上述判断的最好见证” “这个模式”是指苏联高度集中的政治、经济体制,运用历史事实说明苏联模式的弊端

第三步:联准教材,细思量

1.苏联模式是一种高度集中的国家指令性计划经济模式,它排斥市场调节。

2.在苏联模式下,长期片面发展重工业,严重影响了农业和轻工业的发展。

3.苏联样样管、统统包的指令性计划,压抑了地方和企业的积极性,使经济发展失去了动力。

4.中国在十一届三中全会后,走上了改革开放之路,逐步探索出一条中国特色社会主义建设道路,成就瞩目。

第四步:形成答案,规范语言作答

形成答案:启示:苏联模式不是社会主义建设的唯一模式,中国特色社会主义是当代中国的必然选择。

表现:长期片面优先发展重工业,严重影响农业和轻工业的发展;指令性计划压抑了地方和企业积极性,经济发展失去动力。(5分)

[名师点津]

如何获取材料中的有效信息。

第一,从材料内容本身获取有效信息。材料中的关键信息往往分布于段首或段末,有省略号的也有可能出现在段中,多在两个省略号之间;有时关键信息还可能出现在材料的出处中,为解题提供一定的暗示。第二,从材料与课本的关联中获取切入点。不管材料有多复杂多新颖,必定与课本有着不可分割的内在联系,确定了材料与课本某方面知识的关联,便可调动知识,解答问题。第三,从材料内容与设问角度获取相关点。要带着问题阅读材料,对材料信息进行筛选,避免随意发挥、答非所问。

专题总结提升

专题知识结构

专题知识纵横

一、资本主义经济运行机制的发展

工业革命以来,资本主义经济的运行机制经历了自由资本主义、私人垄断资本主义和国家垄断资本主义三个阶段。

1.自由资本主义的发展:从18世纪60年代开始的工业革命,以机器生产为主体的工厂取代了以手工生产为基础的手工工场。资本家占有所有生产资料,控制整个生产过程,工人被严格地组织在工厂里,成为依附于机器的雇佣劳动者。资产阶级要求实行自由经营、自由竞争和自由贸易,自由资本主义在西欧和北美发展起来。

2.私人垄断资本主义产生:第二次工业革命后,生产和资本高度集中,企业组织形式逐渐向公司制、股份制转变,激烈的竞争,促使了企业的兼并,私人垄断组织成为资本主义国家经济生活的基础,而且私人垄断组织开始与国家政权结合在一起干预国家政治生活。

3.国家垄断资本主义出现

(1)1929~1933年的经济大危机,美国推行罗斯福新政,开创了国家干预经济的先河,这是资本主义运行机制面对经济危机进行自我调整的一个成功案例。

(2)二战以后,在资本主义发达国家,各国政府纷纷大力干预经济,国家垄断资本主义获得长足发展。国营企业的产生与发展、社会福利政策的普遍实施、财政与金融政策的宏观调控等使当代资本主义的运行机制出现了许多新的变化。

[深化理解] 资本主义发展史上的五种主要经济思想和模式

(1)重商主义是工场手工业时期的经济思想,核心是发展工商业,鼓励对外贸易,多储备金银。

(2)自由主义是自由资本主义时期的经济思想,核心是自由经营、自由竞争、自由贸易。

(3)凯恩斯主义是国家垄断资本主义时期的资本主义经济思想,核心是政府从信贷、投资、生产、销售等方面干预经济。

(4)20世纪七八十年代的经济政策:主要实行货币主义和供给主义,国家减小了对经济的干预力度。

(5)20世纪90年代的经济政策:美国实行“宏观调控、微观自主”的政策,既不完全自由放任,也不过度干预经济,美国进入“新经济”时代。

二、探索社会主义建设道路的理论与实践

自社会主义运动诞生以来,经历了一个由理论到实践,由理想到现实,由一国到多国的发展过程。

1.马克思的设想:在社会生产力高度发达的基础上推翻资产阶级统治,建立无产阶级政权,实行生产资料公有制、按需分配的社会主义。这种理想化的主张并没有真正实践和实现过。

2.列宁的主张:俄国十月革命创造了社会主义革命首先在一个落后的资本主义国家取得胜利的理论和实践;十月革命后,列宁在苏俄实行战时共产主义政策,设想直接过渡到社会主义,结果是不成功的;1921年,列宁又实行新经济政策,利用市场和商品货币关系逐步过渡到社会主义,它探索了一条适合俄国向社会主义过渡的正确道路,是列宁领导社会主义建设实践的伟大创造。

3.斯大林的主张:斯大林时期主张利用行政手段建立高度集中的政治经济体制。通过工业化、农业集体化等,1936年建立起社会主义制度,形成高度集中的斯大林模式,对东欧、中国等社会主义国家产生重要的影响。

4.赫鲁晓夫和勃列日涅夫的改革:在保持斯大林体制的基础上,给予企业一定的自主权利,调动企业的生产积极性。这种做法实际上只是对斯大林经济体制进行修修补补,并没有从根本上消除弊端,注定难逃改革失败的命运。

5.戈尔巴乔夫对社会主义的新看法:彻底放弃斯大林模式,急于求成的激进改革违背了客观经济规律;提出“人道的、民主的社会主义”的“新思维”,指导思想偏离了科学社会主义的方向;用经济管理方法代替原来的行政命令,但是缺乏坚强的领导和配套措施,直接导致了苏联的解体。

6.毛泽东的主张:新中国成立后,提出过渡时期总路线,逐渐由新民主主义革命过渡到社会主义革命,由新民主主义社会过渡到社会主义社会;1958年后过分追求经济建设的高速度,发动“大跃进”和人民公社化运动,社会主义建设曲折发展。

7.邓小平的实践:十一届三中全会后,进行改革开放,探索有中国特色的社会主义建设道路,取得了举世瞩目的成就。邓小平提出建设有中国特色的社会主义理论,指出社会主义的本质就是要解放和发展社会生产力,计划和市场都是发展经济的手段,提出建设有中国特色的社会主义市场经济体制,成就非凡。

三、苏联探索社会主义的三大实验

1.追随“理想”的实验——战时共产主义政策

(1)马克思对未来社会的构想:在生产力高度发达的资本主义基础上建立社会主义——实行公有制、计划经济和按劳分配,取消商品生产和货币。

社会主义=公有制+计划经济+按劳分配

(2)战时共产主义政策

①战时共产主义政策是苏俄在战争逼迫的特定环境下采取的非常措施。

②战时共产主义政策集中了全国的人力、物力、财力,战胜了敌人,巩固了苏维埃政权。它作为应战解危的非常措施是成功的。

③战时共产主义政策不是一项发展生产力的政策,作为向社会主义过渡的尝试是失败的。

2.面对现实的实验——新经济政策

(1)一个勇敢的调整

(2)核心:通过市场机制来建设社会主义。

战时共产主义政策 新经济政策

农业方面 把农民的余粮全部收集到国家手中 用固定的粮食税代替余粮收集制,纳税后剩余的粮食归农民自己支配

工业方面 把大中小企业收归国有 除重要的工矿企业由国家经营外,中小企业可允许本国和外国资本家经营

商业方面 取消一切自由贸易,一切生活必需品由国家集中分配 废除平均主义配给制,商品通过市场用货币自由交换等

3.回归“理想”的实验——斯大林模式

(1)斯大林探索的途径:社会主义工业化;农业集体化;阶级斗争尖锐化。

(2)斯大林模式的主要特点

①实行单一的公有制,包括全民所有制和集体所有制。

②实行高度集中的经济管理体制。

③实行排斥市场的指令性计划经济。

④主要以行政手段管理经济。

四、三大经济运行模式比较

模式 内容 西方模式 (英国) 斯大林模式 中国模式

生产资料所有制 生产资料私有制 生产资料公有制 以公有制为主体,多种所有制成分并存

工业化道路 先轻工业后重工业 优先发展重工业 农、轻、重按比例协调发展

农业制度 资本主义大农场 集体化农庄 家庭联产承包责任制

经济体制 资本主义市场经济体制 高度集中的计划经济体制 社会主义市场经济体制

政治制度 君主立宪制、内阁制、两党制 苏维埃体制(高度集权)、一党制、终身制 人民代表大会制度、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度

主观大题培优

[热点聚焦] 2021年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年。吸取苏联社会主义建设过程中的经验、教训有利于推动我国的社会主义现代化建设,从而实现中华民族的伟大复兴。

[典例] [2021·浙江选考科目考试]阅读材料,回答问题。

材料一 从1921年4月他写的《论粮食税》到逝世前口授的《论合作制》等一系列文章中,可以清楚地看到,列宁正是通过新经济政策探索一条适合俄国国情的特殊的社会主义建设道路。他在1922年初写道:“新经济政策并不改变工人国家的实质,然而却根本改变了社会主义建设的方法和形式。”……新经济政策实施后不久,就取得许多令人注目的成就,列宁满怀信心地认为,只要沿着这条道路走下去,“新经济政策的俄国将会变成社会主义的俄国”。

——摘编自周尚文等《苏联兴亡史》

材料二 1980年,邓小平在《目前的形势和任务》中说:“苏联搞社会主义,从1917年十月革命算起,已经63年了,但是怎么搞社会主义,它也吹不起牛皮。”1986年,邓小平会见波兰领导人时说:“看来这个模式在苏联也不是很成功的。”历史是邓小平上述判断的最好见证。

——摘编自陆南泉等《苏联兴亡史论》

(1)根据材料一,结合所学,指出俄国新经济政策取代战时共产主义政策,在社会主义建设方法和形式上作出的“根本改变”。新经济政策既是探索更是寻路,用一句话指出该政策对俄国探索社会主义建设道路的价值。(5分)

(2)“历史是邓小平上述判断的最好见证”。根据材料二,结合所学,指出“苏联搞社会主义”对中国发展道路的启示。从经济角度分析“这个模式在苏联也不是很成功的”主要表现。(5分)

[尝试解题]

(1)根据材料一,结合所学,指出俄国新经济政策取代战时共产主义政策,在社会主义建设方法和形式上作出的“根本改变”。新经济政策既是探索更是寻路,用一句话指出该政策对俄国探索社会主义建设道路的价值。(5分)

第一步:审准题目,避失误

1.答题限定语→要求回答“根本改变”及“价值”。(“根本改变”强调从事物的根源或最重要的部分作出显著区别于以前的调整、变化。“价值”是强调积极意义和作用。)

2.答题提示语→“根据材料一,结合所学”“指出”“用一句话指出”。(注意:答案既来源于材料,也来源于所学知识,要综合回答;“指出”是指提出论点、看法等,答题要简明扼要,直奔主题。其中,“用一句话指出”必须只写一句,不能啰嗦。)

第二步:透析材料,抓关键

第一小问“根本改变”

获取材料信息 解读

“粮食税”“《论合作制》”“探索一条适合俄国国情的特殊的社会主义建设道路”“新经济政策的俄国将会变成社会主义的俄国” 新经济政策从俄国国情出发,调整生产关系,注重调动人们的生产积极性,运用市场和商品货币关系来扩大生产。改变了运用战时共产主义政策直接向社会主义过渡的方法

第二小问“价值”

获取材料信息 解读

“新经济政策……改变了社会主义建设的方法和形式……沿着这条道路走下去……将会变成社会主义的俄国” 新经济政策是建设社会主义的方法、途径,找到了一条逐步向社会主义过渡的正确途径

第三步:联准教材,细思量

1.国内战争结束后,苏俄继续执行“战时共产主义”政策,许多领导人将战时共产主义政策当作直接向共产主义过渡的途径,引发了严重的经济和政治危机。

2.以粮食税代替余粮收集制,规定农民在交纳粮食税后,剩下的粮食由自己支配。

3.实行国家资本主义,将部分国有企业以租让制和租借制的形式转给本国和外国资本家经营。

4.在商业方面,允许商品买卖,实行自由贸易。

5.新经济政策是在总结战时共产主义政策经验教训的基础上找到的一条向社会主义过渡的正确途径。

第四步:形成答案,规范语言作答

形成答案:改变:利用市场和商品货币关系来扩大生产;从向共产主义(社会主义)直接过渡转变到逐步过渡。

价值:找到了一条俄国向社会主义过渡的正确途径。(5分)

[尝试解题]

(2)“历史是邓小平上述判断的最好见证”。根据材料二,结合所学,指出“苏联搞社会主义”对中国发展道路的启示。从经济角度分析“这个模式在苏联也不是很成功的”主要表现。(5分)

第一步:审准题目,避失误

答题限定语→要求回答“启示”“表现”。(“启示”在这里强调的是通过历史事件的启发而领悟的道理。“表现”在这里是对观点的体现,要求回答具体的内容,从而为观点提供论据。)

第二步:透析材料,抓关键

第一小问“启示”

获取材料信息 解读

“苏联搞社会主义……它也吹不起牛皮”“这个模式在苏联也不是很成功的” 苏联在建设社会主义的过程中,既有成功也有教训,建设社会主义的模式不是唯一的,应从本国国情出发

第二小问“表现”

获取材料信息 解读

“这个模式在苏联也不成功的”“历史是邓小平上述判断的最好见证” “这个模式”是指苏联高度集中的政治、经济体制,运用历史事实说明苏联模式的弊端

第三步:联准教材,细思量

1.苏联模式是一种高度集中的国家指令性计划经济模式,它排斥市场调节。

2.在苏联模式下,长期片面发展重工业,严重影响了农业和轻工业的发展。

3.苏联样样管、统统包的指令性计划,压抑了地方和企业的积极性,使经济发展失去了动力。

4.中国在十一届三中全会后,走上了改革开放之路,逐步探索出一条中国特色社会主义建设道路,成就瞩目。

第四步:形成答案,规范语言作答

形成答案:启示:苏联模式不是社会主义建设的唯一模式,中国特色社会主义是当代中国的必然选择。

表现:长期片面优先发展重工业,严重影响农业和轻工业的发展;指令性计划压抑了地方和企业积极性,经济发展失去动力。(5分)

[名师点津]

如何获取材料中的有效信息。

第一,从材料内容本身获取有效信息。材料中的关键信息往往分布于段首或段末,有省略号的也有可能出现在段中,多在两个省略号之间;有时关键信息还可能出现在材料的出处中,为解题提供一定的暗示。第二,从材料与课本的关联中获取切入点。不管材料有多复杂多新颖,必定与课本有着不可分割的内在联系,确定了材料与课本某方面知识的关联,便可调动知识,解答问题。第三,从材料内容与设问角度获取相关点。要带着问题阅读材料,对材料信息进行筛选,避免随意发挥、答非所问。

同课章节目录