专题总结提升15近代以来的中外科技与文艺 课件(共21张PPT)-2023-2024高考历史统编版一轮复习

文档属性

| 名称 | 专题总结提升15近代以来的中外科技与文艺 课件(共21张PPT)-2023-2024高考历史统编版一轮复习 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 439.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-04-07 22:49:03 | ||

图片预览

文档简介

(共21张PPT)

专题总结提升

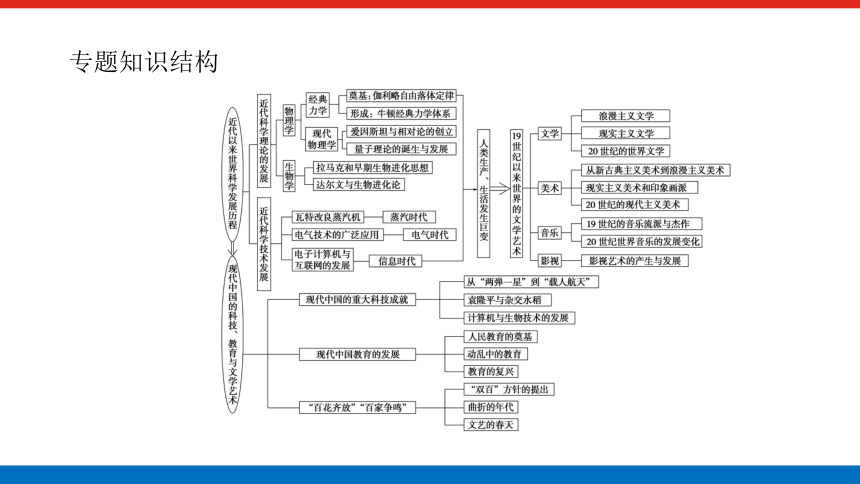

专题知识结构

专题知识纵横

一、16~20世纪自然科学发展的四个阶段

原因 标志

产生阶段(16~17世纪初) 资本主义工商业的产生和发展;人文主义思潮的影响;中世纪生产经验的积累 天文学领域的革命

形成和发展阶段(17~18世纪中期) 西欧资本主义工商业的发展;手工工场的发展;早期资产阶级革命的推动 牛顿力学体系的创立

迅速发展阶段(18~19世纪中期) 西方主要资本主义国家工业革命的进行,经济的发展;启蒙运动的影响 电磁学的新成就和达尔文的生物进化论等

重大突破和系统化阶段(19世纪末~20世纪初) 第二次工业革命的进行和资本主义经济的迅速发展 电的发明与应用,爱因斯坦的相对论是物理学领域的一次重大革命,量子论的诞生

二、17世纪到20世纪初的文学和艺术(美术、音乐)发展的三个阶段

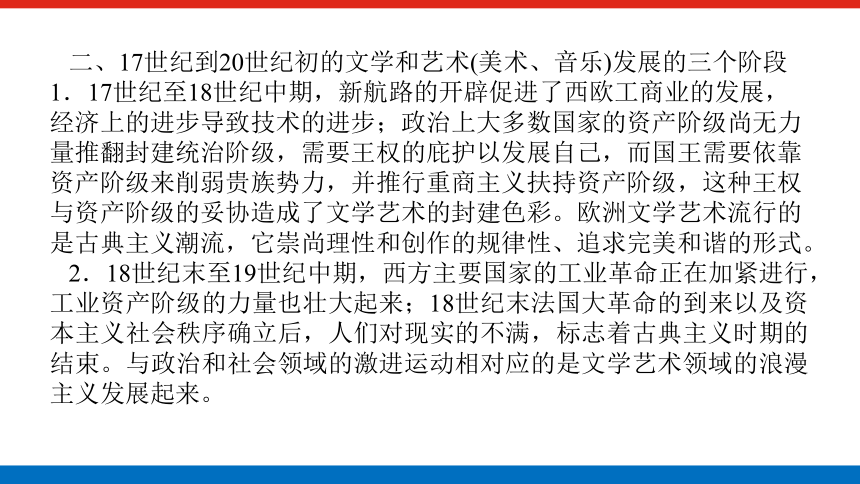

1.17世纪至18世纪中期,新航路的开辟促进了西欧工商业的发展,经济上的进步导致技术的进步;政治上大多数国家的资产阶级尚无力量推翻封建统治阶级,需要王权的庇护以发展自己,而国王需要依靠资产阶级来削弱贵族势力,并推行重商主义扶持资产阶级,这种王权与资产阶级的妥协造成了文学艺术的封建色彩。欧洲文学艺术流行的是古典主义潮流,它崇尚理性和创作的规律性、追求完美和谐的形式。

2.18世纪末至19世纪中期,西方主要国家的工业革命正在加紧进行,工业资产阶级的力量也壮大起来;18世纪末法国大革命的到来以及资本主义社会秩序确立后,人们对现实的不满,标志着古典主义时期的结束。与政治和社会领域的激进运动相对应的是文学艺术领域的浪漫主义发展起来。

3.19世纪下半期至20世纪初,工业革命完成后,资本主义制度的固有矛盾和弊病逐渐暴露。真实地反映现实生活,揭露批判社会黑暗的现实主义开始取代浪漫主义,成为资本主义社会文化的主流。

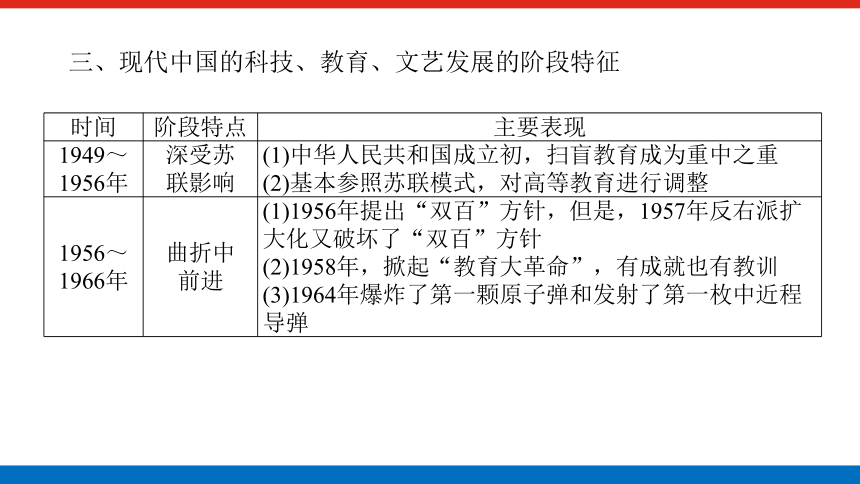

三、现代中国的科技、教育、文艺发展的阶段特征

时间 阶段特点 主要表现

1949~ 1956年 深受苏 联影响 (1)中华人民共和国成立初,扫盲教育成为重中之重

(2)基本参照苏联模式,对高等教育进行调整

1956~ 1966年 曲折中 前进 (1)1956年提出“双百”方针,但是,1957年反右派扩大化又破坏了“双百”方针

(2)1958年,掀起“教育大革命”,有成就也有教训

(3)1964年爆炸了第一颗原子弹和发射了第一枚中近程导弹

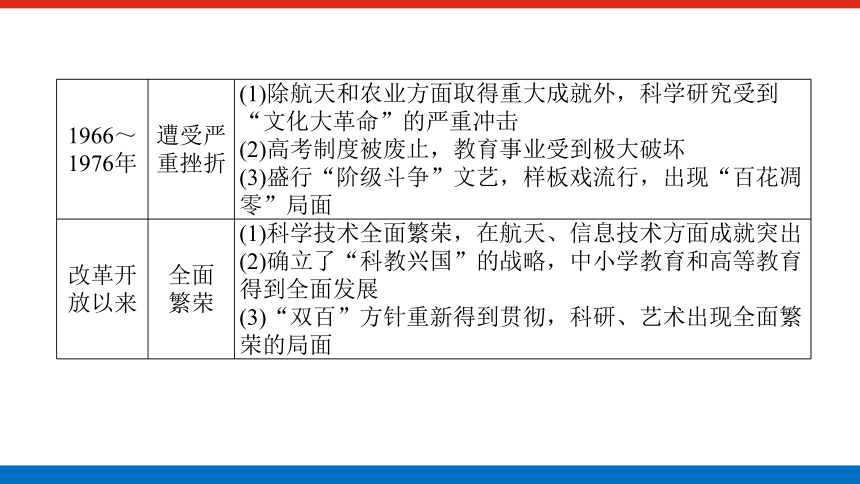

1966~ 1976年 遭受严 重挫折 (1)除航天和农业方面取得重大成就外,科学研究受到“文化大革命”的严重冲击

(2)高考制度被废止,教育事业受到极大破坏

(3)盛行“阶级斗争”文艺,样板戏流行,出现“百花凋零”局面

改革开 放以来 全面 繁荣 (1)科学技术全面繁荣,在航天、信息技术方面成就突出

(2)确立了“科教兴国”的战略,中小学教育和高等教育得到全面发展

(3)“双百”方针重新得到贯彻,科研、艺术出现全面繁荣的局面

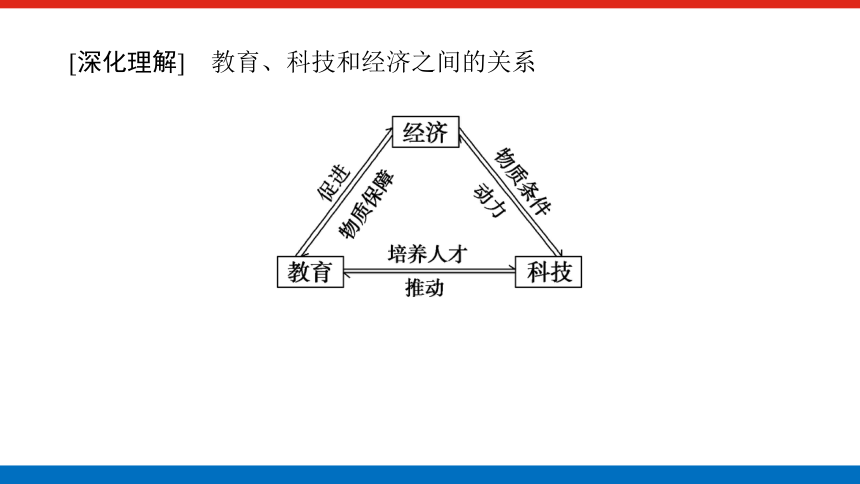

[深化理解] 教育、科技和经济之间的关系

(1)教育是科技进步、经济发展的基础。科技和教育是决定社会主义现代化建设成败的关键。要把我国建设成为社会主义现代化强国,必须大力发展科技和教育。

(2)教育的发展推动着科技的进步,科技的进步也推动着教育水平的进一步提高。

(3)国民经济的发展促进科技的进步,而科技的进步又带动了国民经济的发展。

(4)教育是培养人才、提高民族素质的基础,因此,国家把教育摆在优先发展的战略地位,提出了“科教兴国”战略。

四、三次科技革命对中国的影响

1.第一次工业革命对中国的影响

(1)第一次工业革命完成后,西方列强发动鸦片战争,打开中国封闭的大门,使中国开始沦为半殖民地半封建社会,民族危机出现。

(2)客观上瓦解了中国的封建自然经济,中国开始卷入资本主义世界市场,冲击着中国封建思想文化,诱导了中国近代工业的产生(洋务企业和中国民族资本主义产生)。

(3)思想上推动了先进的中国人向西方学习的新思潮。

2.第二次工业革命对中国的影响

(1)第二次工业革命推动资本主义向帝国主义过渡。在经济上,列强加紧了对中国的资本输出;在政治上,掀起了瓜分中国的狂潮,加紧侵略中国边疆及邻国,中国完全沦为半殖民地半封建社会,民族危机空前严重。

(2)中国民族资本主义初步发展。

(3)中国人民救亡图存运动高涨(维新变法运动、义和团运动和辛亥革命等)。

3.第三次科技革命对中国的影响

(1)由于以美国为首的西方阵营对社会主义中国的敌视、封锁,加上当时国内政治经济上的“左”倾错误的干扰,致使中国一度与世界科技潮流失之交臂,影响了我国的现代化建设和综合国力的全面提高。

(2)与前两次不同的是,在当时极端困难的国内国际背景下,中国科学家在原子能、航天技术、分子生物学等领域取得了与世界同步的重大科技成就。特别是改革开放以后,中国打开国门,积极引进吸收世界先进科学技术与管理方法,重新追赶世界科技革命的潮流,已形成门类齐全的工业体系,极大地推动了我国的现代化建设。

主观大题培优

[典例] [2019·全国卷Ⅱ,42]阅读材料,完成下列要求。

——据[美]菲利普·费尔南德兹—阿迈斯托《世界:一部历史》

(注:“自然进程”是指人与自然的互动;“人文进程”是指文明与文明、人群与人群的相互作用和影响。)

有史以来,人们试图以各种方式认识历史。材料反映了一位学者对19和20世纪世界历史的认识,对此认识提出你自己的见解(赞成、质疑、修改皆可),并说明理由。(要求:见解明确,持论有据,表述清晰。)(12分)

[素养透视] 本题以时间的发展为线索,涉及的知识点比较广泛,涉及19~20世纪的政治、经济、科技、文化等。要求考生能提出自己的见解,并进行科学的解释。本题潜在命题是要求人们关注人与自然,实现可持续发展,要求人们对不同类型的文明能形成正确的看法,人类文明各具特色,并无优劣之分。(历史解释,家国情怀)

[尝试解题]

第一步:析材料,揣摩命题意图

本题是一道开放性试题。题目要求是对材料的观点进行认识与评价。从材料中的信息可以看出作者的观点主要是从人与自然,文明与文明碰撞接触这两个方面去认识的。主要考查了考生论证和探讨历史问题的能力,从试题材料中发现历史问题、论证历史问题或者独立提出新观点进行说明。

第二步:定论题,根据学情选择

1.该题材料,把“自然进程”与“人文进程”分开进行了描述,作者的观点是从“人与自然”“文明与文明”“人群与人群”的相互作用和影响去认识的。

2.可以赞同这位学者的观点,也可以质疑、修改。

赞成 鸦片战争是西方文明与东方文明的一次交锋,最终以中国的战败告终,这是人类不同文明碰撞的结果

质疑 人与自然环境的互动对人类社会及人文进程有巨大的影响

修改 在人文进程中加入社会主义运动的发展变化

第三步:列提纲,回归教材知识

以“质疑”为例,列提纲如下:

1.工业革命推动人类由农业社会进入工业社会,西方社会日益分裂为两大对立的阶级,即工业资产阶级和工业无产阶级。

2.工业革命推动了西方列强的扩张,使东方逐渐从属于西方。

3.第二次工业革命推动人类社会进入电气时代,人类的生活发生了巨大变化。

4.在第二次工业革命推动下,主要资本主义国家进入垄断资本主义阶段,在垄断资产阶级的推动下,疯狂扩张,使世界基本被列强瓜分完毕,世界殖民体系正式建立。

5.第三次科技革命推动了经济全球化的发展,但也引起了诸多的问题,例如人工智能的发展、转基因技术、核武器的发明等,对人类社会产生了潜在的威胁。

第四步:形成答案,规范语言作答

见解:质疑该学者的观点。(2分)理由:人与自然环境的互动对人类社会有巨大影响。约从1800年起,两次工业革命极大地改变了人类社会的面貌,煤炭和蒸汽机、电力在生产领域的使用使人类得以征服与改造自然,人类由农业社会进入工业社会,生产力获得极大发展。工业革命中,随着西方经济的发展,国际格局发生巨大变化,鸦片战争中中国失败,柏林会议瓜分非洲,东方逐渐从属于西方。同时人类社会的发展也改变了自然进程。工业的发展使人类对自然的开发和利用效率提高,但不可避免地带来了生态环境的破坏。自20世纪50年代起,随着工业化进程的发展,燃料在生产生活中的普遍使用导致全球气温变暖加剧。第三次科技革命中,原子能、电子计算机、生物工程等高新技术的发展也带来众多问题,如转基因技术的使用在提高作物产量的同时也引发了人们的普遍担忧。(8分)综上所述,自然进程与人文进程相互影响,密不可分,没有截然分明的界限。(2分)

[思维升华] 本题解题要领:先表态,得态度明确分;释论点,得提取论点分;找史实,得史实分;巧论证,得规范逻辑分;作结论,得整体印象分;精语言,得学科用语分。

专题总结提升

专题知识结构

专题知识纵横

一、16~20世纪自然科学发展的四个阶段

原因 标志

产生阶段(16~17世纪初) 资本主义工商业的产生和发展;人文主义思潮的影响;中世纪生产经验的积累 天文学领域的革命

形成和发展阶段(17~18世纪中期) 西欧资本主义工商业的发展;手工工场的发展;早期资产阶级革命的推动 牛顿力学体系的创立

迅速发展阶段(18~19世纪中期) 西方主要资本主义国家工业革命的进行,经济的发展;启蒙运动的影响 电磁学的新成就和达尔文的生物进化论等

重大突破和系统化阶段(19世纪末~20世纪初) 第二次工业革命的进行和资本主义经济的迅速发展 电的发明与应用,爱因斯坦的相对论是物理学领域的一次重大革命,量子论的诞生

二、17世纪到20世纪初的文学和艺术(美术、音乐)发展的三个阶段

1.17世纪至18世纪中期,新航路的开辟促进了西欧工商业的发展,经济上的进步导致技术的进步;政治上大多数国家的资产阶级尚无力量推翻封建统治阶级,需要王权的庇护以发展自己,而国王需要依靠资产阶级来削弱贵族势力,并推行重商主义扶持资产阶级,这种王权与资产阶级的妥协造成了文学艺术的封建色彩。欧洲文学艺术流行的是古典主义潮流,它崇尚理性和创作的规律性、追求完美和谐的形式。

2.18世纪末至19世纪中期,西方主要国家的工业革命正在加紧进行,工业资产阶级的力量也壮大起来;18世纪末法国大革命的到来以及资本主义社会秩序确立后,人们对现实的不满,标志着古典主义时期的结束。与政治和社会领域的激进运动相对应的是文学艺术领域的浪漫主义发展起来。

3.19世纪下半期至20世纪初,工业革命完成后,资本主义制度的固有矛盾和弊病逐渐暴露。真实地反映现实生活,揭露批判社会黑暗的现实主义开始取代浪漫主义,成为资本主义社会文化的主流。

三、现代中国的科技、教育、文艺发展的阶段特征

时间 阶段特点 主要表现

1949~ 1956年 深受苏 联影响 (1)中华人民共和国成立初,扫盲教育成为重中之重

(2)基本参照苏联模式,对高等教育进行调整

1956~ 1966年 曲折中 前进 (1)1956年提出“双百”方针,但是,1957年反右派扩大化又破坏了“双百”方针

(2)1958年,掀起“教育大革命”,有成就也有教训

(3)1964年爆炸了第一颗原子弹和发射了第一枚中近程导弹

1966~ 1976年 遭受严 重挫折 (1)除航天和农业方面取得重大成就外,科学研究受到“文化大革命”的严重冲击

(2)高考制度被废止,教育事业受到极大破坏

(3)盛行“阶级斗争”文艺,样板戏流行,出现“百花凋零”局面

改革开 放以来 全面 繁荣 (1)科学技术全面繁荣,在航天、信息技术方面成就突出

(2)确立了“科教兴国”的战略,中小学教育和高等教育得到全面发展

(3)“双百”方针重新得到贯彻,科研、艺术出现全面繁荣的局面

[深化理解] 教育、科技和经济之间的关系

(1)教育是科技进步、经济发展的基础。科技和教育是决定社会主义现代化建设成败的关键。要把我国建设成为社会主义现代化强国,必须大力发展科技和教育。

(2)教育的发展推动着科技的进步,科技的进步也推动着教育水平的进一步提高。

(3)国民经济的发展促进科技的进步,而科技的进步又带动了国民经济的发展。

(4)教育是培养人才、提高民族素质的基础,因此,国家把教育摆在优先发展的战略地位,提出了“科教兴国”战略。

四、三次科技革命对中国的影响

1.第一次工业革命对中国的影响

(1)第一次工业革命完成后,西方列强发动鸦片战争,打开中国封闭的大门,使中国开始沦为半殖民地半封建社会,民族危机出现。

(2)客观上瓦解了中国的封建自然经济,中国开始卷入资本主义世界市场,冲击着中国封建思想文化,诱导了中国近代工业的产生(洋务企业和中国民族资本主义产生)。

(3)思想上推动了先进的中国人向西方学习的新思潮。

2.第二次工业革命对中国的影响

(1)第二次工业革命推动资本主义向帝国主义过渡。在经济上,列强加紧了对中国的资本输出;在政治上,掀起了瓜分中国的狂潮,加紧侵略中国边疆及邻国,中国完全沦为半殖民地半封建社会,民族危机空前严重。

(2)中国民族资本主义初步发展。

(3)中国人民救亡图存运动高涨(维新变法运动、义和团运动和辛亥革命等)。

3.第三次科技革命对中国的影响

(1)由于以美国为首的西方阵营对社会主义中国的敌视、封锁,加上当时国内政治经济上的“左”倾错误的干扰,致使中国一度与世界科技潮流失之交臂,影响了我国的现代化建设和综合国力的全面提高。

(2)与前两次不同的是,在当时极端困难的国内国际背景下,中国科学家在原子能、航天技术、分子生物学等领域取得了与世界同步的重大科技成就。特别是改革开放以后,中国打开国门,积极引进吸收世界先进科学技术与管理方法,重新追赶世界科技革命的潮流,已形成门类齐全的工业体系,极大地推动了我国的现代化建设。

主观大题培优

[典例] [2019·全国卷Ⅱ,42]阅读材料,完成下列要求。

——据[美]菲利普·费尔南德兹—阿迈斯托《世界:一部历史》

(注:“自然进程”是指人与自然的互动;“人文进程”是指文明与文明、人群与人群的相互作用和影响。)

有史以来,人们试图以各种方式认识历史。材料反映了一位学者对19和20世纪世界历史的认识,对此认识提出你自己的见解(赞成、质疑、修改皆可),并说明理由。(要求:见解明确,持论有据,表述清晰。)(12分)

[素养透视] 本题以时间的发展为线索,涉及的知识点比较广泛,涉及19~20世纪的政治、经济、科技、文化等。要求考生能提出自己的见解,并进行科学的解释。本题潜在命题是要求人们关注人与自然,实现可持续发展,要求人们对不同类型的文明能形成正确的看法,人类文明各具特色,并无优劣之分。(历史解释,家国情怀)

[尝试解题]

第一步:析材料,揣摩命题意图

本题是一道开放性试题。题目要求是对材料的观点进行认识与评价。从材料中的信息可以看出作者的观点主要是从人与自然,文明与文明碰撞接触这两个方面去认识的。主要考查了考生论证和探讨历史问题的能力,从试题材料中发现历史问题、论证历史问题或者独立提出新观点进行说明。

第二步:定论题,根据学情选择

1.该题材料,把“自然进程”与“人文进程”分开进行了描述,作者的观点是从“人与自然”“文明与文明”“人群与人群”的相互作用和影响去认识的。

2.可以赞同这位学者的观点,也可以质疑、修改。

赞成 鸦片战争是西方文明与东方文明的一次交锋,最终以中国的战败告终,这是人类不同文明碰撞的结果

质疑 人与自然环境的互动对人类社会及人文进程有巨大的影响

修改 在人文进程中加入社会主义运动的发展变化

第三步:列提纲,回归教材知识

以“质疑”为例,列提纲如下:

1.工业革命推动人类由农业社会进入工业社会,西方社会日益分裂为两大对立的阶级,即工业资产阶级和工业无产阶级。

2.工业革命推动了西方列强的扩张,使东方逐渐从属于西方。

3.第二次工业革命推动人类社会进入电气时代,人类的生活发生了巨大变化。

4.在第二次工业革命推动下,主要资本主义国家进入垄断资本主义阶段,在垄断资产阶级的推动下,疯狂扩张,使世界基本被列强瓜分完毕,世界殖民体系正式建立。

5.第三次科技革命推动了经济全球化的发展,但也引起了诸多的问题,例如人工智能的发展、转基因技术、核武器的发明等,对人类社会产生了潜在的威胁。

第四步:形成答案,规范语言作答

见解:质疑该学者的观点。(2分)理由:人与自然环境的互动对人类社会有巨大影响。约从1800年起,两次工业革命极大地改变了人类社会的面貌,煤炭和蒸汽机、电力在生产领域的使用使人类得以征服与改造自然,人类由农业社会进入工业社会,生产力获得极大发展。工业革命中,随着西方经济的发展,国际格局发生巨大变化,鸦片战争中中国失败,柏林会议瓜分非洲,东方逐渐从属于西方。同时人类社会的发展也改变了自然进程。工业的发展使人类对自然的开发和利用效率提高,但不可避免地带来了生态环境的破坏。自20世纪50年代起,随着工业化进程的发展,燃料在生产生活中的普遍使用导致全球气温变暖加剧。第三次科技革命中,原子能、电子计算机、生物工程等高新技术的发展也带来众多问题,如转基因技术的使用在提高作物产量的同时也引发了人们的普遍担忧。(8分)综上所述,自然进程与人文进程相互影响,密不可分,没有截然分明的界限。(2分)

[思维升华] 本题解题要领:先表态,得态度明确分;释论点,得提取论点分;找史实,得史实分;巧论证,得规范逻辑分;作结论,得整体印象分;精语言,得学科用语分。

同课章节目录