2023届高中地理二轮复习:冰崩 课件(21张PPT)

文档属性

| 名称 | 2023届高中地理二轮复习:冰崩 课件(21张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-04-08 21:19:45 | ||

图片预览

文档简介

(共21张PPT)

高考总复习专题之

冰崩

学有所思、思有所疑、疑有所问、问有所悟

冰崩主要是由于气候变暖,使冰川容易融化、裂开,同时产生移动,继而发生冰崩。冰崩与雪崩不同,前者是指冰川上冰体崩落,是气候变化引起的,而雪崩主要是积雪 太厚引发。

知识点回顾

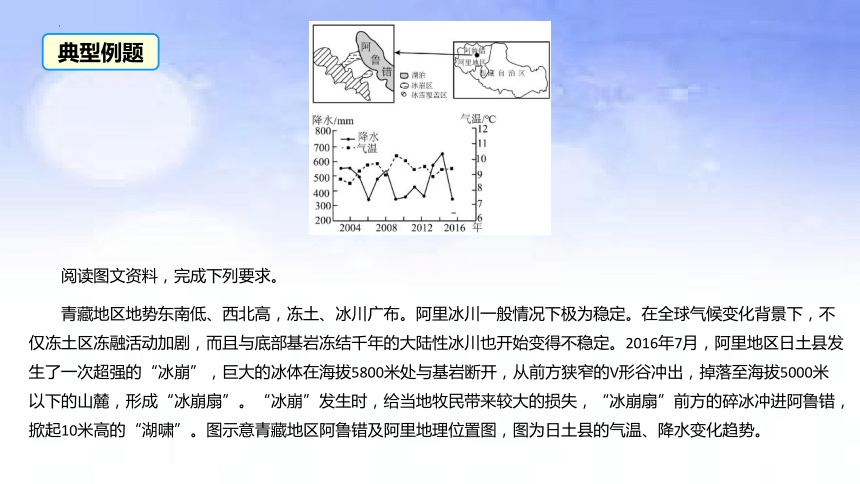

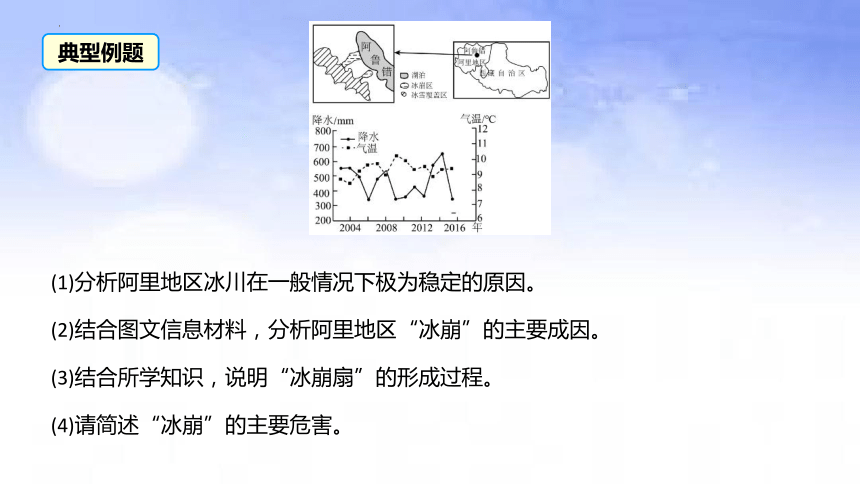

阅读图文资料,完成下列要求。

青藏地区地势东南低、西北高,冻土、冰川广布。阿里冰川一般情况下极为稳定。在全球气候变化背景下,不仅冻土区冻融活动加剧,而且与底部基岩冻结千年的大陆性冰川也开始变得不稳定。2016年7月,阿里地区日土县发生了一次超强的“冰崩”,巨大的冰体在海拔5800米处与基岩断开,从前方狭窄的V形谷冲出,掉落至海拔5000米以下的山麓,形成“冰崩扇”。“冰崩”发生时,给当地牧民带来较大的损失,“冰崩扇”前方的碎冰冲进阿鲁错,掀起10米高的“湖啸”。图示意青藏地区阿鲁错及阿里地理位置图,图为日土县的气温、降水变化趋势。

典型例题

(1)分析阿里地区冰川在一般情况下极为稳定的原因。

(2)结合图文信息材料,分析阿里地区“冰崩”的主要成因。

(3)结合所学知识,说明“冰崩扇”的形成过程。

(4)请简述“冰崩”的主要危害。

典型例题

参考答案:

(1)阿里地区气候稳定,①位于青藏高原北部,海拔高,气温低,冰川消融速度慢。;②深居内陆高原腹部,受海洋影响小,降水量少,冰川积累速度慢;③气候干燥,冰川积累量少,在上覆压力作用下移动速度慢。

(2)①2014年前后降水(雪)增多,冰川负重增加;②2016年前气温偏高且持续时间长,冰川上的积雪融化,冰川滑动加快;③冰川前沿谷口处落差大,容易崩落。

(3)①大块冰体在重力作用下脱离基岩,与谷口、地面冲撞后形成大量碎冰,碎冰快速下滑;②遇到平坦开阔地形时,向下游及两侧扩散,速度降低,堆积形成“冰崩扇”(扇形堆积体)。

(4)主要危害:①冲毁农场、建筑,危及人民生命与财产安全;②破坏地表;③冰川碎屑冲进河湖,诱发强大水浪,对河湖岸造成破坏。④大量冰体落在低海拔地区,阻塞河道,形成堰塞湖,易诱发洪灾;⑤冰崩物质消融,混合土石后易发生泥石流等地质灾害。

典型例题

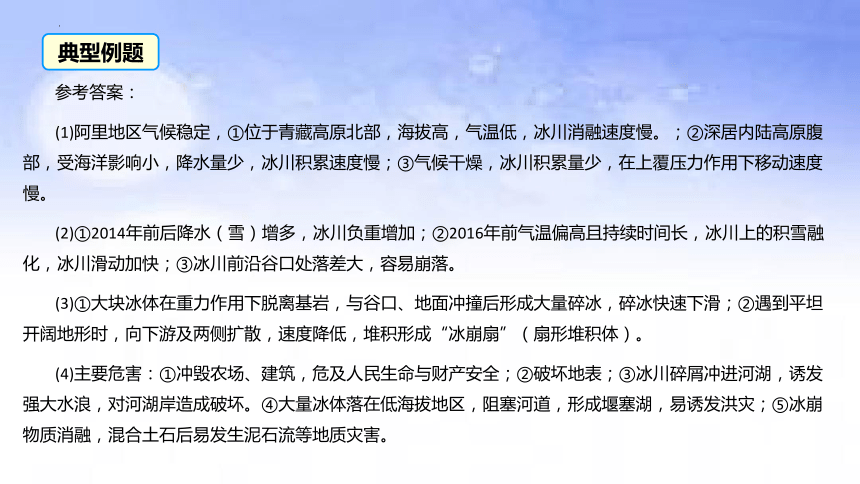

阅读图文材料,完成下列要求。

2016年7月17日,西藏阿里地区日土县阿汝错湖区发生了一次超强的冰崩,巨大的冰体在海拔5800米处与基岩断开,从前方狭窄的“V”形谷冲出,形成厚达30米、面积约8.67平方千米的“冰崩扇”(见图左),冰川末端堆积了大量的冰碛物。图右示意2010~2016年阿里地区日土县的气温、降水变化趋势。

典型例题

(1)说明2016年7月阿里地区此次超强冰崩的成因。

(2)推测此次超强冰崩可能产生的危害。

典型例题

参考答案:

(1)海拔高,气温低,2010年以来降水(雪)整体呈上升趋势,冰体积累增厚;2015~2016年气温升高明显,冰川融化,裂隙发育;地势西北高东南低,坡度大。

(2)巨大的冰崩体冲入下游的湖泊,会在水体中形成高大的涌浪;冰川末端堆积了大量的冰碛物,冰川融化可能会诱发泥石流。

典型例题

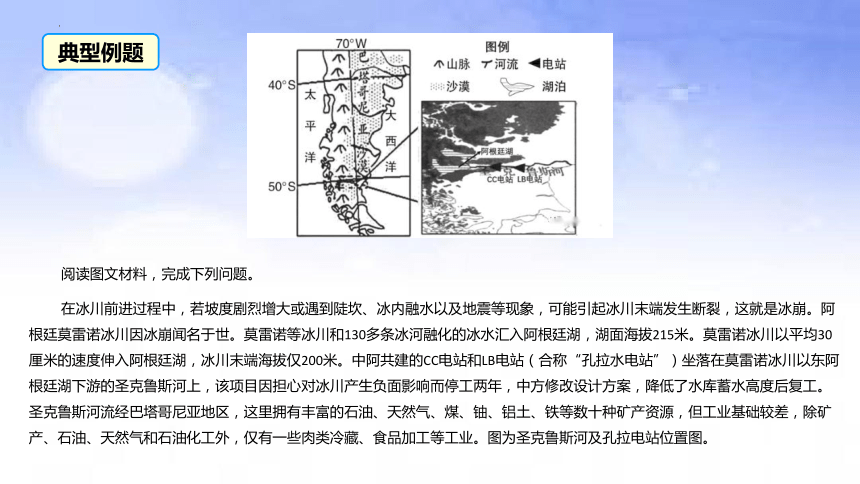

阅读图文材料,完成下列问题。

在冰川前进过程中,若坡度剧烈增大或遇到陡坎、冰内融水以及地震等现象,可能引起冰川末端发生断裂,这就是冰崩。阿根廷莫雷诺冰川因冰崩闻名于世。莫雷诺等冰川和130多条冰河融化的冰水汇入阿根廷湖,湖面海拔215米。莫雷诺冰川以平均30厘米的速度伸入阿根廷湖,冰川末端海拔仅200米。中阿共建的CC电站和LB电站(合称“孔拉水电站”)坐落在莫雷诺冰川以东阿根廷湖下游的圣克鲁斯河上,该项目因担心对冰川产生负面影响而停工两年,中方修改设计方案,降低了水库蓄水高度后复工。圣克鲁斯河流经巴塔哥尼亚地区,这里拥有丰富的石油、天然气、煤、铀、铝土、铁等数十种矿产资源,但工业基础较差,除矿产、石油、天然气和石油化工外,仅有一些肉类冷藏、食品加工等工业。图为圣克鲁斯河及孔拉电站位置图。

典型例题

(1)判断莫雷诺冰川冰崩现象多发的季节,并说明理由。

(2)推测孔拉水电站若按原方案建成对莫雷诺冰川的可能影响。

(3)分析孔拉水电站建设对该区工业发展的推动作用。

典型例题

参考答案:

(1)夏季。太阳高度角大,气温高,冰川融化增多;冰川前进。

(2)水电站建成后水位上涨(或水量增大给),莫雷诺冰川被淹没的部分增多;浸泡时间增长,导致冰川根部融化,加快冰川崩塌。

(3)为该区矿产资源的开发供电;吸引更多相关加工企业落户,加快工业化进程;带动沿线交通、通信等基础设施的发展与完善;加快矿产资源开发,工业原料增多。

典型例题

阅读下列材料,完成下列问题。

材料一:世界某区域略图。

材料二:左图中甲冰川是世界上少有的现在仍然“活着”的冰川,每天向东推进30厘米,在进入东侧湖泊后每天每隔20分钟都会出现冰(川)崩(塌)奇观(原先每四年才发生一次)。右图为甲冰川东进湖泊航拍图(上图)和冰崩景观图(下图)。

材料三:左图中阿根廷部分面积约25万平方公里,人口近20万。该区气候凉冷干燥、多强风。居民多从事养羊业。

典型例题

(1)简析甲冰川每天不断崩塌的原因。

(2)例举阿根廷图示区域两种可开发的可再生能源资源,并说明理由。

(3)左图中虚线框内港口为阿根廷重要的羊毛、皮革等制品出口港,简析其形成条件。

典型例题

参考答案:

(1)冰川受地势影响不断运动(东进),处于不稳定状态;进入湖泊时落差变大容易崩塌;进入湖泊温度变高,加之湖水冲刷,底部被侵蚀而崩塌;受全球变暖的影响,冰川融化加快;(答出其中3点)

(2)地热能:位于板块交界处附近,地壳运动活跃,地下热能容易释放;

风能:东部海岸线漫长,地形平坦,多强风;

水能:(冰川融水量大)河流众多且水量大,(受板块挤压)落差较大;

太阳能:地处盛行西风背风坡,降水少;晴朗天气多,太阳辐射较强。

(3)气候凉冷干燥,适合牧草生长,养羊业发达,羊毛、皮革等制品产量较大;区域内人口较少,消费市场小,需要出口外运;铁路公路经过,交通便利,牧区离港口近。

典型例题

阅读图文材料,回答下列问题。

青藏地区地势东南低、西北高,冻土、冰川广布。在全球气候变化背景下,冻土区冻融活动加剧,与底部基岩冻结千年的大陆性冰川也开始变得不稳定。早在2016年7月阿里地区日土县就发生了一次超强的“冰崩”,巨大的冰体在海拔5800米处与基岩断开,从前方狭窄的Ⅴ形谷冲出,掉落至海拔5000米以下,形成“冰崩扇”。下面上图示意青藏地区简况及“冰崩扇”遥感图,下图为日土县的气温、降水变化趋势。

典型例题

(1)根据材料,分析阿里地区“冰崩”的主要成因。

(2)结合所学知识,说明“冰崩扇”的形成过程。

典型例题

参考答案:

(1)前期阿里地区气温长期偏高,冰川裂隙发育;大量融水渗入冰川底部,冰川与基岩的冻结程度降低(冰川基底的摩擦力降低);2014年降水(雪)突然增多,冰川负重突增;冰川前沿的山谷狭窄,限制了冰川负重的释放,蓄积了大量势能;冰川前沿谷口处落差大,容易崩落。

(2)冰川上部冰体在重力作用下脱离基岩,通过强烈刨蚀、侧蚀,侵蚀冰川下游的冰碛物,以及沿沟堆积的残积物;冰体挟带碎屑物快速向前推进,遇到平坦开阔地形时,向下游、两侧扩散,速度降低,堆积形成“冰崩扇”。

典型例题

阅读图文资料,完成下列要求。

2021年2月7日,印度杰莫利地区(喜马拉雅山西段)发生了灾难性的冬季冰崩事件。冰崩是一种冰体(或冰-岩体)快速崩塌的自然过程,由于冰崩具有较强的流动性,其对下游地区造成的影响一般可以延伸到几十公里的范围。此次事件共造成200多人死亡或失踪,并对基础设施造成严重破坏。基于卫星影像和实地调查的分析发现,该区域存在大量冰岩体裂隙,近年来气候变暖造成冰川表面差异化变薄(即冰川下部冰面显著减薄,而上部无明显变化),在2021年1月1日至2月7日期间,观察到平均气温高达2.26℃的显著冬季变暖现象。下图示意印度杰莫利地区区域概况(山体白色区域为冰雪区)。

典型例题

(1)分析印度杰莫利地区发生此次冰崩事件的原因。

(2)分析印度杰莫利地区此次冰崩事件对当地造成严重危害的原因。

典型例题

参考答案:

(1)该区域等高线密集,坡度陡峭;位于板块交界处,地震活动频发,冰岩体松动,存在大量冰岩体裂隙;近年来冰川下部消融明显,上部无明显变化,增加了冰岩体的不稳定性;冬季异常变暖,积雪融水沿冰岩体裂隙下渗,对基底起到润滑或冻胀效应。

(2)冰崩具有较强的流动性,移动速度快,影响范围广,破坏力强;冰崩多发育在高海拔地区,下游不易察觉,隐蔽性强;该地区海拔高,地势起伏大,聚落和生产活动主要集中在河谷地带;冰崩多发生在降水多的夏季,本次冰崩异常发生在冬季,人们的防范意识不足。

典型例题

高考总复习专题之

冰崩

学有所思、思有所疑、疑有所问、问有所悟

冰崩主要是由于气候变暖,使冰川容易融化、裂开,同时产生移动,继而发生冰崩。冰崩与雪崩不同,前者是指冰川上冰体崩落,是气候变化引起的,而雪崩主要是积雪 太厚引发。

知识点回顾

阅读图文资料,完成下列要求。

青藏地区地势东南低、西北高,冻土、冰川广布。阿里冰川一般情况下极为稳定。在全球气候变化背景下,不仅冻土区冻融活动加剧,而且与底部基岩冻结千年的大陆性冰川也开始变得不稳定。2016年7月,阿里地区日土县发生了一次超强的“冰崩”,巨大的冰体在海拔5800米处与基岩断开,从前方狭窄的V形谷冲出,掉落至海拔5000米以下的山麓,形成“冰崩扇”。“冰崩”发生时,给当地牧民带来较大的损失,“冰崩扇”前方的碎冰冲进阿鲁错,掀起10米高的“湖啸”。图示意青藏地区阿鲁错及阿里地理位置图,图为日土县的气温、降水变化趋势。

典型例题

(1)分析阿里地区冰川在一般情况下极为稳定的原因。

(2)结合图文信息材料,分析阿里地区“冰崩”的主要成因。

(3)结合所学知识,说明“冰崩扇”的形成过程。

(4)请简述“冰崩”的主要危害。

典型例题

参考答案:

(1)阿里地区气候稳定,①位于青藏高原北部,海拔高,气温低,冰川消融速度慢。;②深居内陆高原腹部,受海洋影响小,降水量少,冰川积累速度慢;③气候干燥,冰川积累量少,在上覆压力作用下移动速度慢。

(2)①2014年前后降水(雪)增多,冰川负重增加;②2016年前气温偏高且持续时间长,冰川上的积雪融化,冰川滑动加快;③冰川前沿谷口处落差大,容易崩落。

(3)①大块冰体在重力作用下脱离基岩,与谷口、地面冲撞后形成大量碎冰,碎冰快速下滑;②遇到平坦开阔地形时,向下游及两侧扩散,速度降低,堆积形成“冰崩扇”(扇形堆积体)。

(4)主要危害:①冲毁农场、建筑,危及人民生命与财产安全;②破坏地表;③冰川碎屑冲进河湖,诱发强大水浪,对河湖岸造成破坏。④大量冰体落在低海拔地区,阻塞河道,形成堰塞湖,易诱发洪灾;⑤冰崩物质消融,混合土石后易发生泥石流等地质灾害。

典型例题

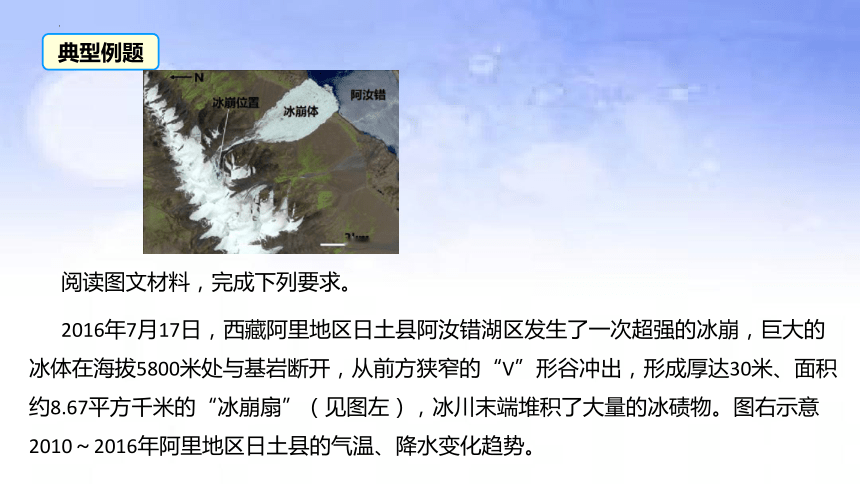

阅读图文材料,完成下列要求。

2016年7月17日,西藏阿里地区日土县阿汝错湖区发生了一次超强的冰崩,巨大的冰体在海拔5800米处与基岩断开,从前方狭窄的“V”形谷冲出,形成厚达30米、面积约8.67平方千米的“冰崩扇”(见图左),冰川末端堆积了大量的冰碛物。图右示意2010~2016年阿里地区日土县的气温、降水变化趋势。

典型例题

(1)说明2016年7月阿里地区此次超强冰崩的成因。

(2)推测此次超强冰崩可能产生的危害。

典型例题

参考答案:

(1)海拔高,气温低,2010年以来降水(雪)整体呈上升趋势,冰体积累增厚;2015~2016年气温升高明显,冰川融化,裂隙发育;地势西北高东南低,坡度大。

(2)巨大的冰崩体冲入下游的湖泊,会在水体中形成高大的涌浪;冰川末端堆积了大量的冰碛物,冰川融化可能会诱发泥石流。

典型例题

阅读图文材料,完成下列问题。

在冰川前进过程中,若坡度剧烈增大或遇到陡坎、冰内融水以及地震等现象,可能引起冰川末端发生断裂,这就是冰崩。阿根廷莫雷诺冰川因冰崩闻名于世。莫雷诺等冰川和130多条冰河融化的冰水汇入阿根廷湖,湖面海拔215米。莫雷诺冰川以平均30厘米的速度伸入阿根廷湖,冰川末端海拔仅200米。中阿共建的CC电站和LB电站(合称“孔拉水电站”)坐落在莫雷诺冰川以东阿根廷湖下游的圣克鲁斯河上,该项目因担心对冰川产生负面影响而停工两年,中方修改设计方案,降低了水库蓄水高度后复工。圣克鲁斯河流经巴塔哥尼亚地区,这里拥有丰富的石油、天然气、煤、铀、铝土、铁等数十种矿产资源,但工业基础较差,除矿产、石油、天然气和石油化工外,仅有一些肉类冷藏、食品加工等工业。图为圣克鲁斯河及孔拉电站位置图。

典型例题

(1)判断莫雷诺冰川冰崩现象多发的季节,并说明理由。

(2)推测孔拉水电站若按原方案建成对莫雷诺冰川的可能影响。

(3)分析孔拉水电站建设对该区工业发展的推动作用。

典型例题

参考答案:

(1)夏季。太阳高度角大,气温高,冰川融化增多;冰川前进。

(2)水电站建成后水位上涨(或水量增大给),莫雷诺冰川被淹没的部分增多;浸泡时间增长,导致冰川根部融化,加快冰川崩塌。

(3)为该区矿产资源的开发供电;吸引更多相关加工企业落户,加快工业化进程;带动沿线交通、通信等基础设施的发展与完善;加快矿产资源开发,工业原料增多。

典型例题

阅读下列材料,完成下列问题。

材料一:世界某区域略图。

材料二:左图中甲冰川是世界上少有的现在仍然“活着”的冰川,每天向东推进30厘米,在进入东侧湖泊后每天每隔20分钟都会出现冰(川)崩(塌)奇观(原先每四年才发生一次)。右图为甲冰川东进湖泊航拍图(上图)和冰崩景观图(下图)。

材料三:左图中阿根廷部分面积约25万平方公里,人口近20万。该区气候凉冷干燥、多强风。居民多从事养羊业。

典型例题

(1)简析甲冰川每天不断崩塌的原因。

(2)例举阿根廷图示区域两种可开发的可再生能源资源,并说明理由。

(3)左图中虚线框内港口为阿根廷重要的羊毛、皮革等制品出口港,简析其形成条件。

典型例题

参考答案:

(1)冰川受地势影响不断运动(东进),处于不稳定状态;进入湖泊时落差变大容易崩塌;进入湖泊温度变高,加之湖水冲刷,底部被侵蚀而崩塌;受全球变暖的影响,冰川融化加快;(答出其中3点)

(2)地热能:位于板块交界处附近,地壳运动活跃,地下热能容易释放;

风能:东部海岸线漫长,地形平坦,多强风;

水能:(冰川融水量大)河流众多且水量大,(受板块挤压)落差较大;

太阳能:地处盛行西风背风坡,降水少;晴朗天气多,太阳辐射较强。

(3)气候凉冷干燥,适合牧草生长,养羊业发达,羊毛、皮革等制品产量较大;区域内人口较少,消费市场小,需要出口外运;铁路公路经过,交通便利,牧区离港口近。

典型例题

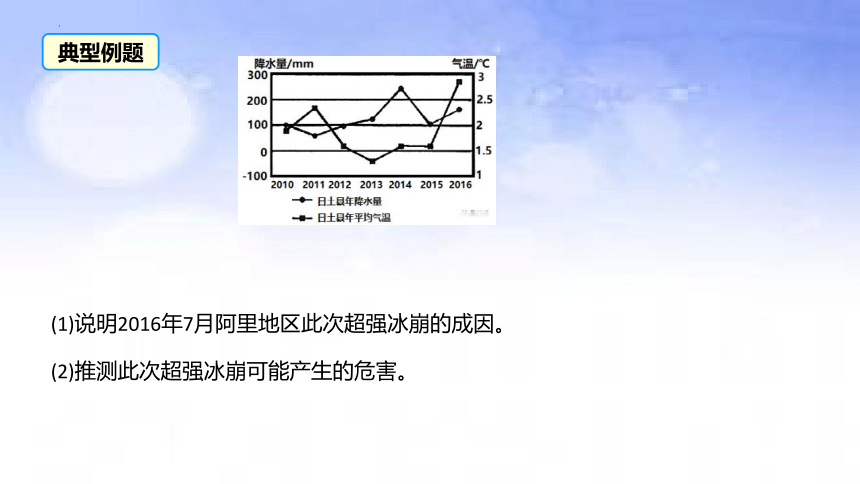

阅读图文材料,回答下列问题。

青藏地区地势东南低、西北高,冻土、冰川广布。在全球气候变化背景下,冻土区冻融活动加剧,与底部基岩冻结千年的大陆性冰川也开始变得不稳定。早在2016年7月阿里地区日土县就发生了一次超强的“冰崩”,巨大的冰体在海拔5800米处与基岩断开,从前方狭窄的Ⅴ形谷冲出,掉落至海拔5000米以下,形成“冰崩扇”。下面上图示意青藏地区简况及“冰崩扇”遥感图,下图为日土县的气温、降水变化趋势。

典型例题

(1)根据材料,分析阿里地区“冰崩”的主要成因。

(2)结合所学知识,说明“冰崩扇”的形成过程。

典型例题

参考答案:

(1)前期阿里地区气温长期偏高,冰川裂隙发育;大量融水渗入冰川底部,冰川与基岩的冻结程度降低(冰川基底的摩擦力降低);2014年降水(雪)突然增多,冰川负重突增;冰川前沿的山谷狭窄,限制了冰川负重的释放,蓄积了大量势能;冰川前沿谷口处落差大,容易崩落。

(2)冰川上部冰体在重力作用下脱离基岩,通过强烈刨蚀、侧蚀,侵蚀冰川下游的冰碛物,以及沿沟堆积的残积物;冰体挟带碎屑物快速向前推进,遇到平坦开阔地形时,向下游、两侧扩散,速度降低,堆积形成“冰崩扇”。

典型例题

阅读图文资料,完成下列要求。

2021年2月7日,印度杰莫利地区(喜马拉雅山西段)发生了灾难性的冬季冰崩事件。冰崩是一种冰体(或冰-岩体)快速崩塌的自然过程,由于冰崩具有较强的流动性,其对下游地区造成的影响一般可以延伸到几十公里的范围。此次事件共造成200多人死亡或失踪,并对基础设施造成严重破坏。基于卫星影像和实地调查的分析发现,该区域存在大量冰岩体裂隙,近年来气候变暖造成冰川表面差异化变薄(即冰川下部冰面显著减薄,而上部无明显变化),在2021年1月1日至2月7日期间,观察到平均气温高达2.26℃的显著冬季变暖现象。下图示意印度杰莫利地区区域概况(山体白色区域为冰雪区)。

典型例题

(1)分析印度杰莫利地区发生此次冰崩事件的原因。

(2)分析印度杰莫利地区此次冰崩事件对当地造成严重危害的原因。

典型例题

参考答案:

(1)该区域等高线密集,坡度陡峭;位于板块交界处,地震活动频发,冰岩体松动,存在大量冰岩体裂隙;近年来冰川下部消融明显,上部无明显变化,增加了冰岩体的不稳定性;冬季异常变暖,积雪融水沿冰岩体裂隙下渗,对基底起到润滑或冻胀效应。

(2)冰崩具有较强的流动性,移动速度快,影响范围广,破坏力强;冰崩多发育在高海拔地区,下游不易察觉,隐蔽性强;该地区海拔高,地势起伏大,聚落和生产活动主要集中在河谷地带;冰崩多发生在降水多的夏季,本次冰崩异常发生在冬季,人们的防范意识不足。

典型例题

同课章节目录