2023届高考语文复习-文言文专题训练《吕氏春秋·异宝》(含答案)

文档属性

| 名称 | 2023届高考语文复习-文言文专题训练《吕氏春秋·异宝》(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 19.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-04-10 14:13:48 | ||

图片预览

文档简介

文言文专题训练------《吕氏春秋·异宝》

一、阅读下面的文言文,完成下面小题。

古之人非无宝也,其所宝者异也。

孙叔敖疾,将死,戒其子曰:“王数封我矣,吾不受也。为我死,王则封汝,汝必无受利地。楚越之间有寝丘者,此其地不利而名甚恶。荆人畏鬼,而越人信禨①。可长有者,其唯此也。”孙叔敖死,王果以美地封其子,而子辞,请寝丘,故至今不失。孙叔敖之知,知不以利为利矣。知以人之所恶为己之所喜,此有道者之所以异乎俗也。

伍员②亡,荆急求之,登太行而望郑曰:“盖是国也,地险而民多知;其主俗主也,不足与举。”去郑而之许,见许公而问所之。许公不应,东南向而唾。伍员再拜受赐,曰:“吾知所之矣。”因如吴。过于荆,至江上,欲涉,见一丈人,刺小船,方将渔,从而请焉。丈人度之,绝江。问其名族,则不肯告,解其剑以予丈人,曰:“此千金之剑也,愿献之丈人。”丈人不肯受,曰:“荆国之法,得伍员者,爵执圭,禄万石,金千镒。昔者子胥过,吾犹不取,今我何以子之千金剑为乎?”伍员过于吴,使人求之江上,则不能得也。每食必祭之,祝曰:“江上之丈人!为矣,而无以为之,名不可得而闻,身不可得而见,其惟江上之丈人乎!”

宋之野人耕而得玉献之司城子罕子罕不受野人请曰此野人之宝也愿相国为之赐而受之也子罕曰:“子以玉为宝,我以不受为宝。”故宋国之长者曰:“子罕非无宝也,所宝者异也。”

今以百金与抟③黍以示儿子④,儿子必取抟黍矣;以和氏之璧与百金以示鄙人,鄙人必取百金矣;以和氏之璧、道德之至言以示贤者,贤者必取至言矣。其知弥精,其所取弥精;其知弥粗,其所取弥粗。

(选自《吕氏春秋·异宝》)

[注]①禨(jī):事神求福的习俗。②伍员:字子胥,春秋时楚人。父兄均被楚平王杀害,后奔吴,佐吴王阖闾伐楚。③抟黍(tuán shǔ):捏成的饭团。④儿子:指小孩。

1.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是()

A.宋之野人耕/而得玉/献之司城子罕/子罕不受/野人请曰/此野人之宝也/愿相国为之赐而受之也

B.宋之野人/耕而得玉/献之司城子罕/子罕不受野人/请曰/此野人之宝也/愿相国为之赐而受之也

C.宋之野人/耕而得玉/献之司城子罕/子罕不受/野人请曰/此野人之宝也/愿相国为之赐而受之也

D.宋之野人耕/而得玉/献之司城子罕/子罕不受野人/请曰/此野人之宝也/愿相国为之赐而受之也

2.下列对文中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是()

A.名甚恶,意思是地名很不好,“恶”与《茅屋为秋风所破歌》“娇儿恶卧踏里裂”的“恶”字含义相同。

B.去郑,意思是离开郑国,“去”,与《归去来兮辞》“归去来兮,田园将芜胡不归”的“去”含义不同。

C.再拜,意思是再拜一次,“再”与《曹刿论战》“一鼓作气,再而衰,三而竭”的“再”字含义相同。

D.每食,意思是每次进食,“食”与《马说》“策之不以其道,食之不能尽其材”的“食”字含义不同。

3.下列对原文有关内容的概述,不正确的一项是()

A.孙叔敖临终告诫儿子“无受利地”,其子遵从父意,请求君王封给“名甚恶”的不利之地“寝丘”,最终得以长久地拥有这片封地。

B.伍员从楚国逃亡到吴国的途中曾到过许国,许公不用语言而用唾的方向为伍员指路,伍员心领神会。

C.江上打渔老人不肯接受伍子胥酬赠的千金之剑,司城子罕不肯接受宋国野人献上的出土宝玉,都是因为他们“所宝者异也”。

D.除了历史事实,本文还以生活实例等为论据,用小孩和贤人的例子说明“其所取弥精”,用鄙人的例子说明“其所取弥粗”。

4.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)知以人之所恶为己之所喜,此有道者之所以异乎俗也。

(2)其知弥精,其所取弥精;其知弥粗,其所取弥粗。

5.文章中伍员要在吃饭前祭祀江上老人的原因是什么?请结合文段用自己的语言简要概括。

二、阅读下面的文言文,完成下面小题。

古之人非无宝也,其所宝者异也。

孙叔敖疾,将死,戒其子曰:“王数封我矣,吾不受也。为我死,王则封汝,必无受利地。楚、越之间有寝之丘者,此其地不利,而名甚恶。荆人畏鬼,而越人信銻。可长有者,其唯此也。”孙叔敖死,王果以美地封其子,而子辞,请寝之丘,故至今不失。孙叔敖之知,知不以利为利矣。知以人之所恶为己之所喜,此有道者之所以异乎俗也。

五员①亡,荆急求之,登太行而望郑曰:“盖是国也,地险而民多知;其主,俗主也,不足与举。”去郑而之许,见许公而问所之。许公不应,东南向而唾。五员载拜②受赐,曰:“知所之矣。”因如吴。过于荆,至江上,欲涉,见一丈人,刺小船,方将渔,从而请焉,丈人度之。绝江,问其名族,则不肯告,解其剑以予丈人,曰:“此千金之剑也,愿献之丈人。”丈人不肯受,曰:“荆国之法,得五员者,爵执圭③,禄万檐,金千镒。昔者子胥过,吾犹不取,今我何以子之千金剑为乎?”五员过于吴,使人求之江上,则不能得也。每食必祭之,祝曰:“天地至大矣至众矣将奚不有为也而无以为为矣而无以为之名不可得而闻身不可得而见其惟江上之丈人乎!”

宋之野人耕而得玉,献之司城子罕,子罕不受。野人请曰:“此野人之宝也,愿相国为之赐而受之也。”子罕曰:“子以玉为宝,我以不受为宝。”故宋国之长者曰:“子罕非无宝也,所宝者异也。”

(《吕氏春秋·异宝》,有删改)

宋人或得玉,献诸子罕,子罕弗受……献玉者曰:“小人怀璧,不可以越乡。纳此以请死也。”子罕置诸其里,使玉人为之攻之,富而后使复其所。

(节选自《左传》)

[注]①五员:即伍员,字子胥,春秋时楚人。父兄均被楚平王杀害,后奔吴,佐吴王阖闾伐楚。②载拜:同“再拜”。③执圭:先秦楚国爵位名。圭以区分爵位等级,使执圭而朝。

6.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是()

A.天地至大矣/至众矣/将奚不有/为也而无以为/为矣/而无以为之/名不可得而闻/身不可得而见/其惟江上之丈人乎

B.天地至大矣/至众矣/将奚不有为也/而无以为/为矣/而无以为之/名不可得而闻/身不可得而见/其惟江上之丈人乎

C.天地至大矣/至众矣/将奚不有/为也而无以为/为矣而无以/为之名不可得/而闻身不可得/而见其惟江上之丈人乎

D.天地至大矣/至众矣/将奚不有为也/而无以为/为矣而无以/为之/名不可得而闻/身不可得而见/其惟江上之丈人乎

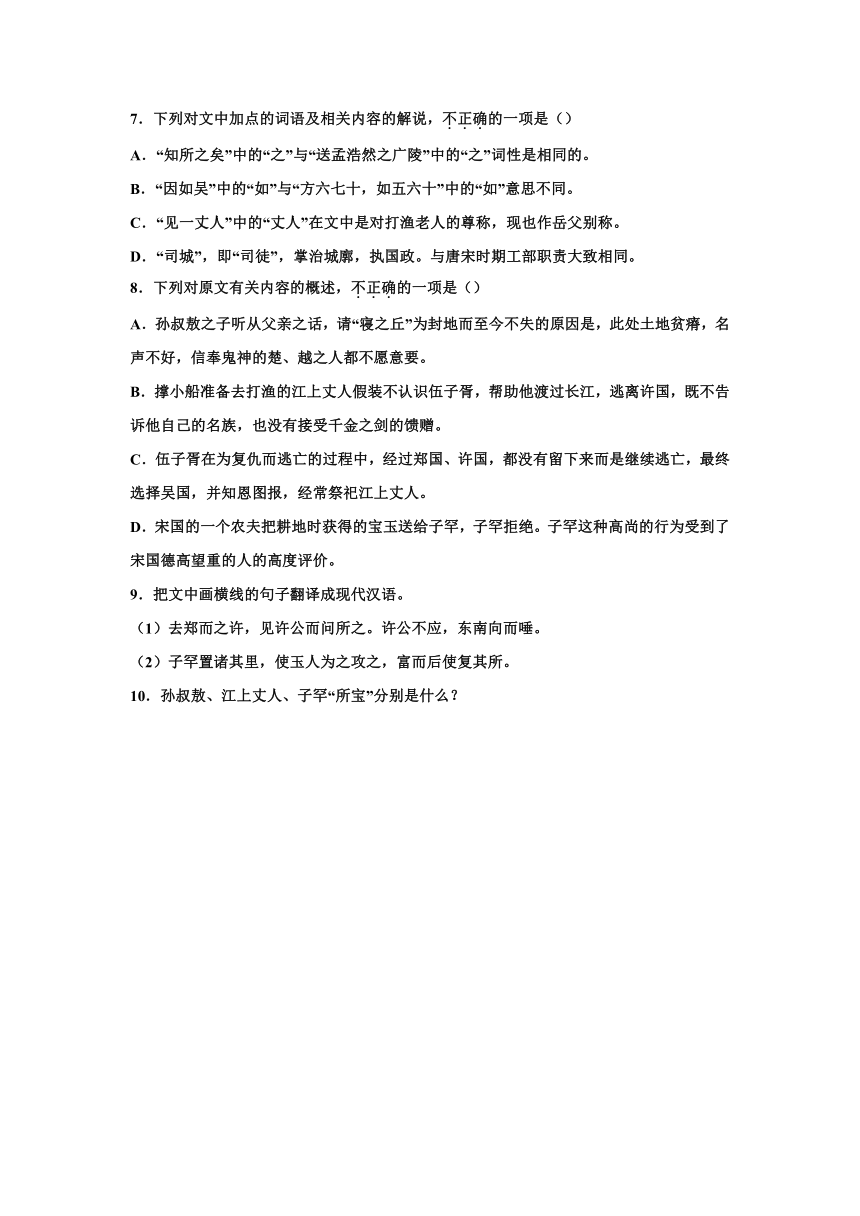

7.下列对文中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是()

A.“知所之矣”中的“之”与“送孟浩然之广陵”中的“之”词性是相同的。

B.“因如吴”中的“如”与“方六七十,如五六十”中的“如”意思不同。

C.“见一丈人”中的“丈人”在文中是对打渔老人的尊称,现也作岳父别称。

D.“司城”,即“司徒”,掌治城廓,执国政。与唐宋时期工部职责大致相同。

8.下列对原文有关内容的概述,不正确的一项是()

A.孙叔敖之子听从父亲之话,请“寝之丘”为封地而至今不失的原因是,此处土地贫瘠,名声不好,信奉鬼神的楚、越之人都不愿意要。

B.撑小船准备去打渔的江上丈人假装不认识伍子胥,帮助他渡过长江,逃离许国,既不告诉他自己的名族,也没有接受千金之剑的馈赠。

C.伍子胥在为复仇而逃亡的过程中,经过郑国、许国,都没有留下来而是继续逃亡,最终选择吴国,并知恩图报,经常祭祀江上丈人。

D.宋国的一个农夫把耕地时获得的宝玉送给子罕,子罕拒绝。子罕这种高尚的行为受到了宋国德高望重的人的高度评价。

9.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)去郑而之许,见许公而问所之。许公不应,东南向而唾。

(2)子罕置诸其里,使玉人为之攻之,富而后使复其所。

10.孙叔敖、江上丈人、子罕“所宝”分别是什么?

答案

1、C句意:宋国的一位农夫在耕田时得到了一块玉,献给司城子罕,子罕不接受。农夫请求说:“这是我这个乡下人的宝贝,希望相国赏我个脸,收下它吧。”

“耕而得玉”是指“耕田时得到了一块玉”,“耕”和“得”衔接紧密,不可断开,排除AD;

“野人”是“请曰”的主语,其前应断开,排除B。

2.C

A.恶,不好。句意:地名很不好听;/孩子睡觉姿势不好,把被子蹬破了。正确。

B.去,离开。句意:离开郑国。

去,表趋向的语助词。句意:回去吧!田园都将要荒芜了,为什么不回去呢?正确。

C.“再”意思是两次。句意:再拜一次。

“再”,第二次。句意:第一次击鼓能够振作士兵们的士气,第二次击鼓士兵们的士气就开始低落了,第三次击鼓士兵们的士气就耗尽了。二者含义不同。

D.食,进食。句意:每次进食。

食,喂养。句意:不按照(驱使千里马的)正确方法鞭打它,喂养它却不能竭尽它的才能。正确。

3.D“用小孩和贤人的例子说明‘其所取弥精’”错误,文中“今以百金与抟黍以示儿子,儿子必取抟黍矣”是用来证明“其知弥粗,其所取弥粗”的。

4.(1)懂得把别人所厌恶的东西当作自己所喜爱的东西,这就是有道之人和世俗之人不同的原因。

(2)他们的智慧越精深,追求的东西就越珍贵;他们的智慧越低下,追求的东西就越粗陋。5.①对江上老人帮助自己行为的感激,②对老人拒绝高官厚禄诱惑精神的赞美,③再寻老人不得的思念之情。

参考译文:

古代的人不是没有宝物,只是他们看作宝物的东西与今人不同。

孙叔敖病了,临死的时候告诫他的儿子说:“大王多次赐给我土地,我都没有接受。如果我死了,大王就会赐给你土地,你一定不要接受肥沃富饶的土地。楚国和越国之间有个寝丘,这是因为这个地方土地贫瘠,而且地名很不好听。楚人畏惧鬼魅,而越人迷信神灵。因此,能够长久占有的封地,恐怕只有这块土地了。”孙叔敖死后,楚王果然把肥美的土地赐给他的儿子,但是孙叔敖的儿子谢绝了,请求赐给寝丘,所以这块土地至今没有被他人占有。孙叔敖的智慧在于懂得不把世俗心目中的利益看作利益。懂得把别人所厌恶的东西当作自己所喜爱的东西,这就是有道之人和世俗之人不同的原因。

伍员逃亡,楚国紧急追捕他。他登上太行山,遥望郑国说:“这个国家,地势险要而人民多有智慧;但是它的国君是个凡庸的君主,不足以跟他谋划大事。”伍员离开郑国,到了许国,拜见许公并询问自己宜去的国家。许公不回答,向东南方面吐了一口唾沫。伍员拜了两次,接受赐教说:“我知道该去的国家了。”于是往吴国进发。路过楚国,到了长江岸边,想要渡江。他看到一位老人,撑着小船,正要打鱼,于是走过去请求老人送他过江。老人把他送过江去。伍员问老人的姓名,老人却不肯告诉他。伍员解下自己的宝剑送给老人,说:“这是价值千金的宝剑,我愿意把它送给您。”老人不肯接受,说:“按照楚国的法令,捉到伍员的,授予执圭爵位,享受万石俸禄,赐给黄金千镒。从前伍子胥从这里经过,我尚且不捉他去领赏,如今我接受你的价值千金的宝剑做什么呢?”(此江上丈人伪言也,因揣知必伍员,故作此言以拒之耳)伍员到了吴国,派人到江边去寻找老人,却无法找到了。此后伍员每次吃饭一定要祭祀那位老人,祝告说:“江上的老人!做了有利于别人的事,却毫无所求,名字无法得知,身影无法得见,达到这种境界的恐怕只有江边的老人吧!”

宋国的一位农夫在耕田时得到了一块玉,献给司城子罕,子罕不接受。农夫请求说:“这是我这个乡下人的宝贝,希望相国赏我个脸,收下它吧。”子罕说:“您把玉当成宝,我把不接受它作为宝。”所以宋国有德行的人说:“子罕不是没有宝,而是他认为的宝与众不同啊。”

假如现在把百金和黄米饭团摆在小孩的面前,小孩一定去抓黄米饭团了;把和氏之璧和百金摆在鄙陋无知的人面前,鄙陋无知的人一定拿走百金;把和氏之璧和关于道德的至理名言摆在贤人面前,贤人一定听取至理名言了。他们的智慧越精深,追求的东西就越珍贵;他们的智慧越低下,追求的东西就越粗陋。

6、B句意:天地之德大到极点了,养育万物多到极点了,天地何所不为?却毫无所求。人世间,做了有利于别人的事,却毫无所求,名字无法得知,身影无法得见,达到这种境界的恐怕只有江边的老人吧!

“其……乎”,是固定结构,恐怕……吗?“其惟江上之丈人乎”应与前文断开,故排除C。

“也”在此处表示疑问或反诘语气,应放在句末,“也”应与下文断开,故排除AC。

“矣”为句末语气词,“为矣”后断开,故排除D。

7.D“‘司城’,即‘司徒’,掌治城廓,执国政”错,司城即司空,因宋武公名司空,故改司空为司城,后文野人称子罕为相国,可知执国政。

8.B“逃离许国”错。逃离的是楚国,也就是荆。

9.(1)伍员离开郑国到了许国,拜见许公并询问自己宜去的地方。许公不回答,向东南方面吐了一口唾沫。

(2)子罕把献玉人安置在自己的住处,请一位玉工替他雕琢成宝玉,等他富有后让他返回了家乡。

10.(1)不利(2)不为(3)不贪(不受)

参考译文:

古代的人不是没有宝物,只是他们看作宝物的东西与今人不同。

孙叔敖患了病,临死的时候告诫他的儿子说:“大王多次赐给我土地,我都没有接受。如果我死了,大王就会赐给你土地,你一定不要接受肥沃富饶的土地。楚国和越国之间有个寝丘,这个地方土地贫瘠,而且地名很不吉利。楚人畏惧鬼,而越人迷信鬼神和灾祥。所以,能够长久占有的封地,恐怕只有这块土地了。”孙叔敖死后,楚王果然把肥美的土地赐给他的儿子,但是孙叔敖的儿子谢绝了,请求赐给寝丘,所以这块土地至今没有被他人占有。孙叔敖的智慧在于懂得不把世俗心目中的利益看作利益。懂得把别人所厌恶的东西当作自己所喜爱的东西,这就是有智慧的人不同于世俗的人的原因。

伍员逃亡,楚国紧急追捕他。他登上太行山,遥望郑国说:“这个国家,地势险要而人民多有智慧;但是它的国君是个凡庸的君主,不足以跟他谋划大事。”伍员离开郑国,到了许国,拜见许公并询问自己宜去的国家。许公不回答,向东南方面吐了一口唾沫。伍员拜了两次,接受赐教说:“我知道该去的国家了。”于是往吴国进发。路过楚国,到了长江岸边,想要渡江。他看到一位老人,撑着小船,正要打鱼,于是走过去请求老人送他过江。老人把他送过江去。伍员问老人的姓名,老人却不肯告诉他。伍员解下自己的宝剑送给老人,说:“这是价值千金的宝剑,我愿意把它送给您。”老人不肯接受,说:“按照楚国的法令,捉到伍员将授予执圭爵位,享受万石俸禄,被赐千镒黄金。从前伍子胥经过这里,我尚且不捉他去领赏,如今我接受你价值千金的宝剑干吗呢 ”伍员到了吴国,派人到江边寻找老人,已经无法找到了。伍员每次吃饭一定会祭祀那位老人,祝告说:“天地之德大到极点了,养育万物多到极点了,天地何所不为?却毫无所求。人世间,做了有利于别人的事,却毫无所求,名字无法得知,身影无法得见,达到这种境界的恐怕只有江边的老人吧!”

从前宋国有一个农民耕地的时候,从地里挖出一块玉来。他把玉送给司城官子罕,可是子罕却不愿收下。农夫请求说:“我们种田人把玉看作是宝贝呢!请相国收下吧!”子罕说:“你把玉当作宝贝,我却把不接受你的玉的这种廉洁的品德当作宝贝啊!”这件事被宋国那些道德高尚的人知道后,都说:“子罕不是没有宝贝,只是他的宝贝和一般人的宝贝不同罢了。”

(《吕氏春秋·异宝》,有删改)

宋国有个人得到了一块玉,把它献给宋国国相子罕。子罕不肯接受……献玉的人说:“小人带着璧玉,不能安全地走过乡里,把玉石送给您,我就能在回家的路上免遭杀身之祸。”于是,子罕把献玉人安置在自己的住处,请一位玉工替他雕琢成宝玉,等他富有后让他返回了家乡。

(节选自《左传》)

一、阅读下面的文言文,完成下面小题。

古之人非无宝也,其所宝者异也。

孙叔敖疾,将死,戒其子曰:“王数封我矣,吾不受也。为我死,王则封汝,汝必无受利地。楚越之间有寝丘者,此其地不利而名甚恶。荆人畏鬼,而越人信禨①。可长有者,其唯此也。”孙叔敖死,王果以美地封其子,而子辞,请寝丘,故至今不失。孙叔敖之知,知不以利为利矣。知以人之所恶为己之所喜,此有道者之所以异乎俗也。

伍员②亡,荆急求之,登太行而望郑曰:“盖是国也,地险而民多知;其主俗主也,不足与举。”去郑而之许,见许公而问所之。许公不应,东南向而唾。伍员再拜受赐,曰:“吾知所之矣。”因如吴。过于荆,至江上,欲涉,见一丈人,刺小船,方将渔,从而请焉。丈人度之,绝江。问其名族,则不肯告,解其剑以予丈人,曰:“此千金之剑也,愿献之丈人。”丈人不肯受,曰:“荆国之法,得伍员者,爵执圭,禄万石,金千镒。昔者子胥过,吾犹不取,今我何以子之千金剑为乎?”伍员过于吴,使人求之江上,则不能得也。每食必祭之,祝曰:“江上之丈人!为矣,而无以为之,名不可得而闻,身不可得而见,其惟江上之丈人乎!”

宋之野人耕而得玉献之司城子罕子罕不受野人请曰此野人之宝也愿相国为之赐而受之也子罕曰:“子以玉为宝,我以不受为宝。”故宋国之长者曰:“子罕非无宝也,所宝者异也。”

今以百金与抟③黍以示儿子④,儿子必取抟黍矣;以和氏之璧与百金以示鄙人,鄙人必取百金矣;以和氏之璧、道德之至言以示贤者,贤者必取至言矣。其知弥精,其所取弥精;其知弥粗,其所取弥粗。

(选自《吕氏春秋·异宝》)

[注]①禨(jī):事神求福的习俗。②伍员:字子胥,春秋时楚人。父兄均被楚平王杀害,后奔吴,佐吴王阖闾伐楚。③抟黍(tuán shǔ):捏成的饭团。④儿子:指小孩。

1.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是()

A.宋之野人耕/而得玉/献之司城子罕/子罕不受/野人请曰/此野人之宝也/愿相国为之赐而受之也

B.宋之野人/耕而得玉/献之司城子罕/子罕不受野人/请曰/此野人之宝也/愿相国为之赐而受之也

C.宋之野人/耕而得玉/献之司城子罕/子罕不受/野人请曰/此野人之宝也/愿相国为之赐而受之也

D.宋之野人耕/而得玉/献之司城子罕/子罕不受野人/请曰/此野人之宝也/愿相国为之赐而受之也

2.下列对文中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是()

A.名甚恶,意思是地名很不好,“恶”与《茅屋为秋风所破歌》“娇儿恶卧踏里裂”的“恶”字含义相同。

B.去郑,意思是离开郑国,“去”,与《归去来兮辞》“归去来兮,田园将芜胡不归”的“去”含义不同。

C.再拜,意思是再拜一次,“再”与《曹刿论战》“一鼓作气,再而衰,三而竭”的“再”字含义相同。

D.每食,意思是每次进食,“食”与《马说》“策之不以其道,食之不能尽其材”的“食”字含义不同。

3.下列对原文有关内容的概述,不正确的一项是()

A.孙叔敖临终告诫儿子“无受利地”,其子遵从父意,请求君王封给“名甚恶”的不利之地“寝丘”,最终得以长久地拥有这片封地。

B.伍员从楚国逃亡到吴国的途中曾到过许国,许公不用语言而用唾的方向为伍员指路,伍员心领神会。

C.江上打渔老人不肯接受伍子胥酬赠的千金之剑,司城子罕不肯接受宋国野人献上的出土宝玉,都是因为他们“所宝者异也”。

D.除了历史事实,本文还以生活实例等为论据,用小孩和贤人的例子说明“其所取弥精”,用鄙人的例子说明“其所取弥粗”。

4.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)知以人之所恶为己之所喜,此有道者之所以异乎俗也。

(2)其知弥精,其所取弥精;其知弥粗,其所取弥粗。

5.文章中伍员要在吃饭前祭祀江上老人的原因是什么?请结合文段用自己的语言简要概括。

二、阅读下面的文言文,完成下面小题。

古之人非无宝也,其所宝者异也。

孙叔敖疾,将死,戒其子曰:“王数封我矣,吾不受也。为我死,王则封汝,必无受利地。楚、越之间有寝之丘者,此其地不利,而名甚恶。荆人畏鬼,而越人信銻。可长有者,其唯此也。”孙叔敖死,王果以美地封其子,而子辞,请寝之丘,故至今不失。孙叔敖之知,知不以利为利矣。知以人之所恶为己之所喜,此有道者之所以异乎俗也。

五员①亡,荆急求之,登太行而望郑曰:“盖是国也,地险而民多知;其主,俗主也,不足与举。”去郑而之许,见许公而问所之。许公不应,东南向而唾。五员载拜②受赐,曰:“知所之矣。”因如吴。过于荆,至江上,欲涉,见一丈人,刺小船,方将渔,从而请焉,丈人度之。绝江,问其名族,则不肯告,解其剑以予丈人,曰:“此千金之剑也,愿献之丈人。”丈人不肯受,曰:“荆国之法,得五员者,爵执圭③,禄万檐,金千镒。昔者子胥过,吾犹不取,今我何以子之千金剑为乎?”五员过于吴,使人求之江上,则不能得也。每食必祭之,祝曰:“天地至大矣至众矣将奚不有为也而无以为为矣而无以为之名不可得而闻身不可得而见其惟江上之丈人乎!”

宋之野人耕而得玉,献之司城子罕,子罕不受。野人请曰:“此野人之宝也,愿相国为之赐而受之也。”子罕曰:“子以玉为宝,我以不受为宝。”故宋国之长者曰:“子罕非无宝也,所宝者异也。”

(《吕氏春秋·异宝》,有删改)

宋人或得玉,献诸子罕,子罕弗受……献玉者曰:“小人怀璧,不可以越乡。纳此以请死也。”子罕置诸其里,使玉人为之攻之,富而后使复其所。

(节选自《左传》)

[注]①五员:即伍员,字子胥,春秋时楚人。父兄均被楚平王杀害,后奔吴,佐吴王阖闾伐楚。②载拜:同“再拜”。③执圭:先秦楚国爵位名。圭以区分爵位等级,使执圭而朝。

6.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是()

A.天地至大矣/至众矣/将奚不有/为也而无以为/为矣/而无以为之/名不可得而闻/身不可得而见/其惟江上之丈人乎

B.天地至大矣/至众矣/将奚不有为也/而无以为/为矣/而无以为之/名不可得而闻/身不可得而见/其惟江上之丈人乎

C.天地至大矣/至众矣/将奚不有/为也而无以为/为矣而无以/为之名不可得/而闻身不可得/而见其惟江上之丈人乎

D.天地至大矣/至众矣/将奚不有为也/而无以为/为矣而无以/为之/名不可得而闻/身不可得而见/其惟江上之丈人乎

7.下列对文中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是()

A.“知所之矣”中的“之”与“送孟浩然之广陵”中的“之”词性是相同的。

B.“因如吴”中的“如”与“方六七十,如五六十”中的“如”意思不同。

C.“见一丈人”中的“丈人”在文中是对打渔老人的尊称,现也作岳父别称。

D.“司城”,即“司徒”,掌治城廓,执国政。与唐宋时期工部职责大致相同。

8.下列对原文有关内容的概述,不正确的一项是()

A.孙叔敖之子听从父亲之话,请“寝之丘”为封地而至今不失的原因是,此处土地贫瘠,名声不好,信奉鬼神的楚、越之人都不愿意要。

B.撑小船准备去打渔的江上丈人假装不认识伍子胥,帮助他渡过长江,逃离许国,既不告诉他自己的名族,也没有接受千金之剑的馈赠。

C.伍子胥在为复仇而逃亡的过程中,经过郑国、许国,都没有留下来而是继续逃亡,最终选择吴国,并知恩图报,经常祭祀江上丈人。

D.宋国的一个农夫把耕地时获得的宝玉送给子罕,子罕拒绝。子罕这种高尚的行为受到了宋国德高望重的人的高度评价。

9.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)去郑而之许,见许公而问所之。许公不应,东南向而唾。

(2)子罕置诸其里,使玉人为之攻之,富而后使复其所。

10.孙叔敖、江上丈人、子罕“所宝”分别是什么?

答案

1、C句意:宋国的一位农夫在耕田时得到了一块玉,献给司城子罕,子罕不接受。农夫请求说:“这是我这个乡下人的宝贝,希望相国赏我个脸,收下它吧。”

“耕而得玉”是指“耕田时得到了一块玉”,“耕”和“得”衔接紧密,不可断开,排除AD;

“野人”是“请曰”的主语,其前应断开,排除B。

2.C

A.恶,不好。句意:地名很不好听;/孩子睡觉姿势不好,把被子蹬破了。正确。

B.去,离开。句意:离开郑国。

去,表趋向的语助词。句意:回去吧!田园都将要荒芜了,为什么不回去呢?正确。

C.“再”意思是两次。句意:再拜一次。

“再”,第二次。句意:第一次击鼓能够振作士兵们的士气,第二次击鼓士兵们的士气就开始低落了,第三次击鼓士兵们的士气就耗尽了。二者含义不同。

D.食,进食。句意:每次进食。

食,喂养。句意:不按照(驱使千里马的)正确方法鞭打它,喂养它却不能竭尽它的才能。正确。

3.D“用小孩和贤人的例子说明‘其所取弥精’”错误,文中“今以百金与抟黍以示儿子,儿子必取抟黍矣”是用来证明“其知弥粗,其所取弥粗”的。

4.(1)懂得把别人所厌恶的东西当作自己所喜爱的东西,这就是有道之人和世俗之人不同的原因。

(2)他们的智慧越精深,追求的东西就越珍贵;他们的智慧越低下,追求的东西就越粗陋。5.①对江上老人帮助自己行为的感激,②对老人拒绝高官厚禄诱惑精神的赞美,③再寻老人不得的思念之情。

参考译文:

古代的人不是没有宝物,只是他们看作宝物的东西与今人不同。

孙叔敖病了,临死的时候告诫他的儿子说:“大王多次赐给我土地,我都没有接受。如果我死了,大王就会赐给你土地,你一定不要接受肥沃富饶的土地。楚国和越国之间有个寝丘,这是因为这个地方土地贫瘠,而且地名很不好听。楚人畏惧鬼魅,而越人迷信神灵。因此,能够长久占有的封地,恐怕只有这块土地了。”孙叔敖死后,楚王果然把肥美的土地赐给他的儿子,但是孙叔敖的儿子谢绝了,请求赐给寝丘,所以这块土地至今没有被他人占有。孙叔敖的智慧在于懂得不把世俗心目中的利益看作利益。懂得把别人所厌恶的东西当作自己所喜爱的东西,这就是有道之人和世俗之人不同的原因。

伍员逃亡,楚国紧急追捕他。他登上太行山,遥望郑国说:“这个国家,地势险要而人民多有智慧;但是它的国君是个凡庸的君主,不足以跟他谋划大事。”伍员离开郑国,到了许国,拜见许公并询问自己宜去的国家。许公不回答,向东南方面吐了一口唾沫。伍员拜了两次,接受赐教说:“我知道该去的国家了。”于是往吴国进发。路过楚国,到了长江岸边,想要渡江。他看到一位老人,撑着小船,正要打鱼,于是走过去请求老人送他过江。老人把他送过江去。伍员问老人的姓名,老人却不肯告诉他。伍员解下自己的宝剑送给老人,说:“这是价值千金的宝剑,我愿意把它送给您。”老人不肯接受,说:“按照楚国的法令,捉到伍员的,授予执圭爵位,享受万石俸禄,赐给黄金千镒。从前伍子胥从这里经过,我尚且不捉他去领赏,如今我接受你的价值千金的宝剑做什么呢?”(此江上丈人伪言也,因揣知必伍员,故作此言以拒之耳)伍员到了吴国,派人到江边去寻找老人,却无法找到了。此后伍员每次吃饭一定要祭祀那位老人,祝告说:“江上的老人!做了有利于别人的事,却毫无所求,名字无法得知,身影无法得见,达到这种境界的恐怕只有江边的老人吧!”

宋国的一位农夫在耕田时得到了一块玉,献给司城子罕,子罕不接受。农夫请求说:“这是我这个乡下人的宝贝,希望相国赏我个脸,收下它吧。”子罕说:“您把玉当成宝,我把不接受它作为宝。”所以宋国有德行的人说:“子罕不是没有宝,而是他认为的宝与众不同啊。”

假如现在把百金和黄米饭团摆在小孩的面前,小孩一定去抓黄米饭团了;把和氏之璧和百金摆在鄙陋无知的人面前,鄙陋无知的人一定拿走百金;把和氏之璧和关于道德的至理名言摆在贤人面前,贤人一定听取至理名言了。他们的智慧越精深,追求的东西就越珍贵;他们的智慧越低下,追求的东西就越粗陋。

6、B句意:天地之德大到极点了,养育万物多到极点了,天地何所不为?却毫无所求。人世间,做了有利于别人的事,却毫无所求,名字无法得知,身影无法得见,达到这种境界的恐怕只有江边的老人吧!

“其……乎”,是固定结构,恐怕……吗?“其惟江上之丈人乎”应与前文断开,故排除C。

“也”在此处表示疑问或反诘语气,应放在句末,“也”应与下文断开,故排除AC。

“矣”为句末语气词,“为矣”后断开,故排除D。

7.D“‘司城’,即‘司徒’,掌治城廓,执国政”错,司城即司空,因宋武公名司空,故改司空为司城,后文野人称子罕为相国,可知执国政。

8.B“逃离许国”错。逃离的是楚国,也就是荆。

9.(1)伍员离开郑国到了许国,拜见许公并询问自己宜去的地方。许公不回答,向东南方面吐了一口唾沫。

(2)子罕把献玉人安置在自己的住处,请一位玉工替他雕琢成宝玉,等他富有后让他返回了家乡。

10.(1)不利(2)不为(3)不贪(不受)

参考译文:

古代的人不是没有宝物,只是他们看作宝物的东西与今人不同。

孙叔敖患了病,临死的时候告诫他的儿子说:“大王多次赐给我土地,我都没有接受。如果我死了,大王就会赐给你土地,你一定不要接受肥沃富饶的土地。楚国和越国之间有个寝丘,这个地方土地贫瘠,而且地名很不吉利。楚人畏惧鬼,而越人迷信鬼神和灾祥。所以,能够长久占有的封地,恐怕只有这块土地了。”孙叔敖死后,楚王果然把肥美的土地赐给他的儿子,但是孙叔敖的儿子谢绝了,请求赐给寝丘,所以这块土地至今没有被他人占有。孙叔敖的智慧在于懂得不把世俗心目中的利益看作利益。懂得把别人所厌恶的东西当作自己所喜爱的东西,这就是有智慧的人不同于世俗的人的原因。

伍员逃亡,楚国紧急追捕他。他登上太行山,遥望郑国说:“这个国家,地势险要而人民多有智慧;但是它的国君是个凡庸的君主,不足以跟他谋划大事。”伍员离开郑国,到了许国,拜见许公并询问自己宜去的国家。许公不回答,向东南方面吐了一口唾沫。伍员拜了两次,接受赐教说:“我知道该去的国家了。”于是往吴国进发。路过楚国,到了长江岸边,想要渡江。他看到一位老人,撑着小船,正要打鱼,于是走过去请求老人送他过江。老人把他送过江去。伍员问老人的姓名,老人却不肯告诉他。伍员解下自己的宝剑送给老人,说:“这是价值千金的宝剑,我愿意把它送给您。”老人不肯接受,说:“按照楚国的法令,捉到伍员将授予执圭爵位,享受万石俸禄,被赐千镒黄金。从前伍子胥经过这里,我尚且不捉他去领赏,如今我接受你价值千金的宝剑干吗呢 ”伍员到了吴国,派人到江边寻找老人,已经无法找到了。伍员每次吃饭一定会祭祀那位老人,祝告说:“天地之德大到极点了,养育万物多到极点了,天地何所不为?却毫无所求。人世间,做了有利于别人的事,却毫无所求,名字无法得知,身影无法得见,达到这种境界的恐怕只有江边的老人吧!”

从前宋国有一个农民耕地的时候,从地里挖出一块玉来。他把玉送给司城官子罕,可是子罕却不愿收下。农夫请求说:“我们种田人把玉看作是宝贝呢!请相国收下吧!”子罕说:“你把玉当作宝贝,我却把不接受你的玉的这种廉洁的品德当作宝贝啊!”这件事被宋国那些道德高尚的人知道后,都说:“子罕不是没有宝贝,只是他的宝贝和一般人的宝贝不同罢了。”

(《吕氏春秋·异宝》,有删改)

宋国有个人得到了一块玉,把它献给宋国国相子罕。子罕不肯接受……献玉的人说:“小人带着璧玉,不能安全地走过乡里,把玉石送给您,我就能在回家的路上免遭杀身之祸。”于是,子罕把献玉人安置在自己的住处,请一位玉工替他雕琢成宝玉,等他富有后让他返回了家乡。

(节选自《左传》)